Ago 5, 2020 | Comunidad, Novedades

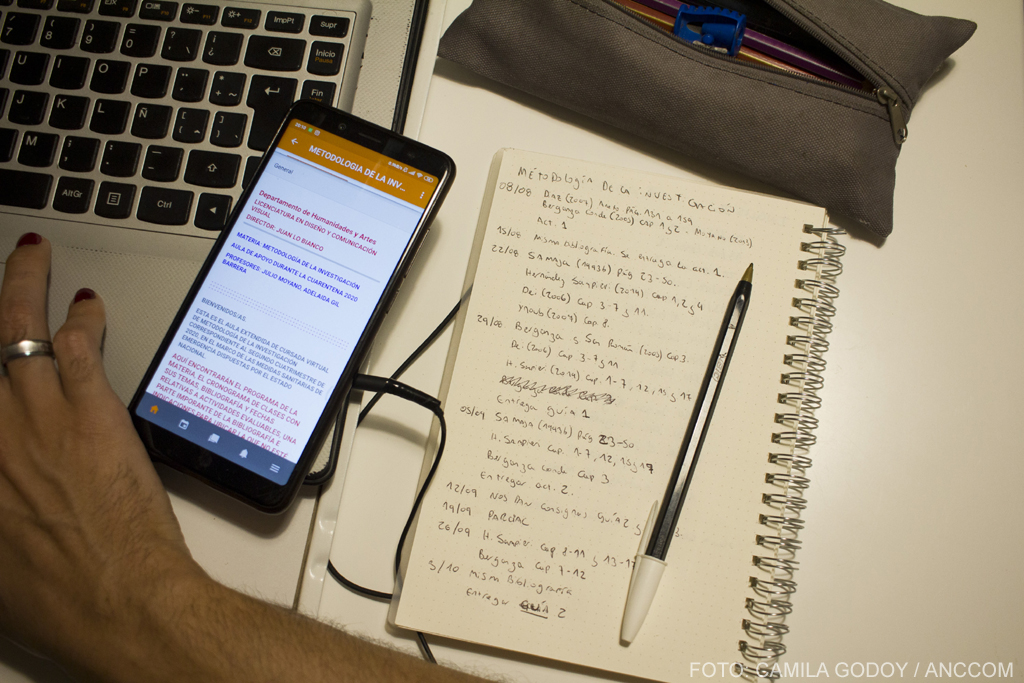

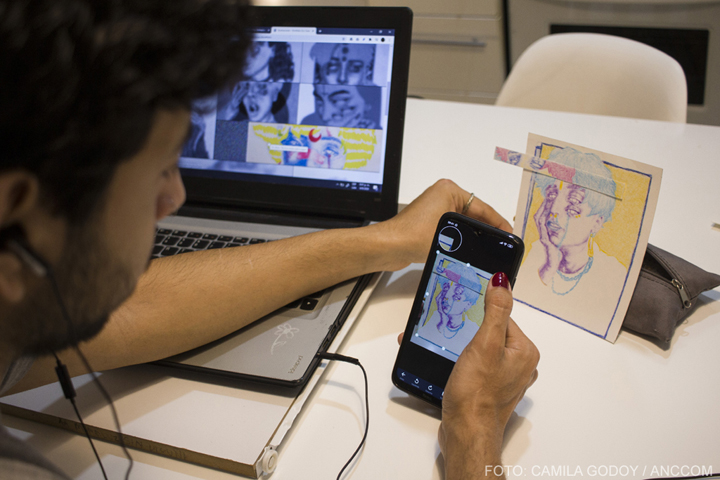

“Esto no es una educación destinada a menores”, aclara Cecilia Sagol, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal de la Universidad Nacional de Avellaneda, para explicar lo que está ocurriendo en las instituciones educativas del país desde la llegada de la pandemia. El objetivo es mantener el vínculo con los estudiantes y, sobre todo, evitar que se desanimen. Muchos establecimientos no cuentan con espacios tecnológicos ni con contenidos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual. Tampoco con profesores formados para esta modalidad. La enseñanza y el aprendizaje en línea han sido estudiados por décadas, pero hoy, en el actual contexto, ese saber se ha metamorfoseado en una enseñanza remota de emergencia.

“Esto no es una educación destinada a menores”, aclara Cecilia Sagol, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal de la Universidad Nacional de Avellaneda, para explicar lo que está ocurriendo en las instituciones educativas del país desde la llegada de la pandemia. El objetivo es mantener el vínculo con los estudiantes y, sobre todo, evitar que se desanimen. Muchos establecimientos no cuentan con espacios tecnológicos ni con contenidos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual. Tampoco con profesores formados para esta modalidad. La enseñanza y el aprendizaje en línea han sido estudiados por décadas, pero hoy, en el actual contexto, ese saber se ha metamorfoseado en una enseñanza remota de emergencia.

En esta situación, ¿cómo se garantiza un derecho elemental como la educación, en todos los niveles? ¿Y el vínculo docente/alumno? ¿Cómo se evalúa?

Sagol, quien también fue coordinadora de Contenidos del portal Educ.ar del Ministerio de Educacion (2004-2017), afirma: “En la educación a distancia hay toda una línea que trabaja cómo vincular al docente con el alumno porque es básico. Si no le mandás un saludo periódicamente o no generás un contacto es imposible. Por eso las plataformas tienen estos espacios de comunicación, el chat para mensajes directos, los foros para temas en grupo. En la educación a distancia esto está muy trabajado, pero esa situación es diferente a la que estamos viviendo”.

Según la especialista, lo que se está construyendo, en realidad, es una educación remota de emergencia, que es una situación diferente: “Primero hay menores, esto no es una educación destinada a menores. Luego, los profesores no estaban preparados ni formados acerca de este ambiente. Además, hay una necesidad de continuidad pedagógica, que es una misión política para los docentes. Esta es una necesidad social de mejorar la calidad del aislamiento y de permitir que los alumnos tengan derecho a la educación”, sostiene.

Vivimos en un mundo que usa las tecnologías de manera constante y es un derecho el acceso a esas tecnologías tanto en las escuelas como en los hogares. En general, en la primaria y en la secundaria se utilizaban dispositivos de forma complementaria con algunas prácticas de enseñanza que buscaban generar y trabajar capacidades y contenidos digitales, pero esto se hacía fragmentariamente y no en todos los colegios. Para Sagol, “hoy las políticas públicas deben tener en cuenta la conectividad y la tecnología en el hogar como posibilidad de acceder a la educación. A su vez, los docentes deben estar formados medianamente en estas capacidades para aprender y mejorar».

“Las políticas públicas deben tener en cuenta la conectividad y tecnología del hogar para acceder a la educación», dice Sagol.

Una de las primeras experiencias de Sagol con la educación de este tipo fue en 2004, cuando manejaba el portal de contenidos en Educ.ar: “Me contacté con la docente que encabezaba Educ.ar y me contó cómo se había desarrollado la idea: se trataba de unos alumnos que se mudaban a otra provincia y que aún no habían podido conseguir escuela. Entonces, con los directores se decidió mantener el vínculo y el contacto con ellos, asegurando la continuidad pedagógica. Ese ejercicio que se hizo precariamente, hoy lo hicimos a una escala global”.

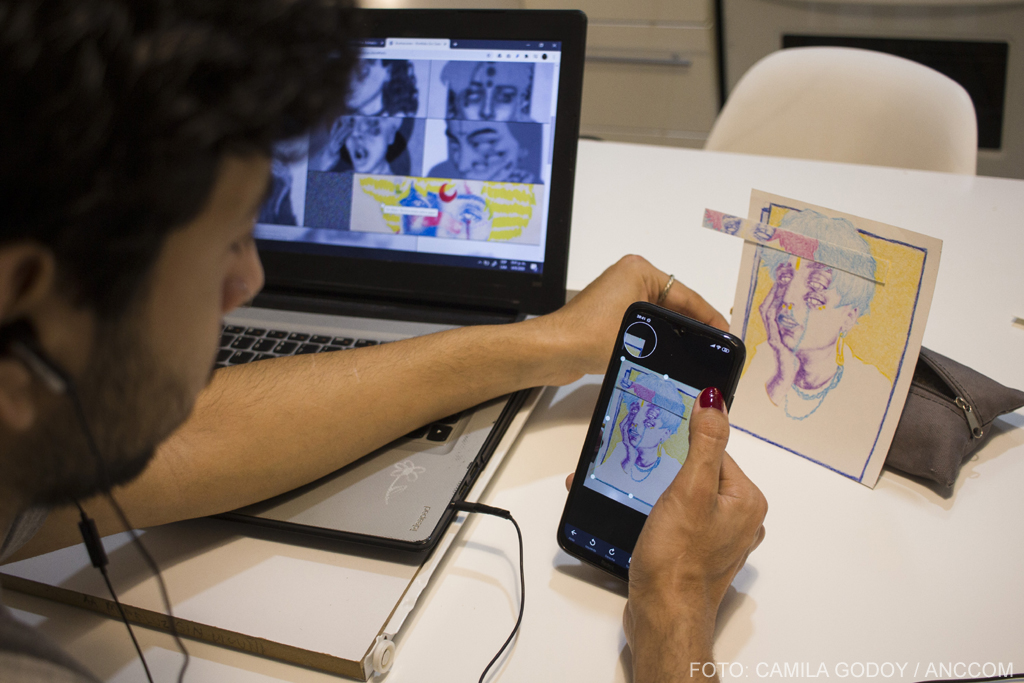

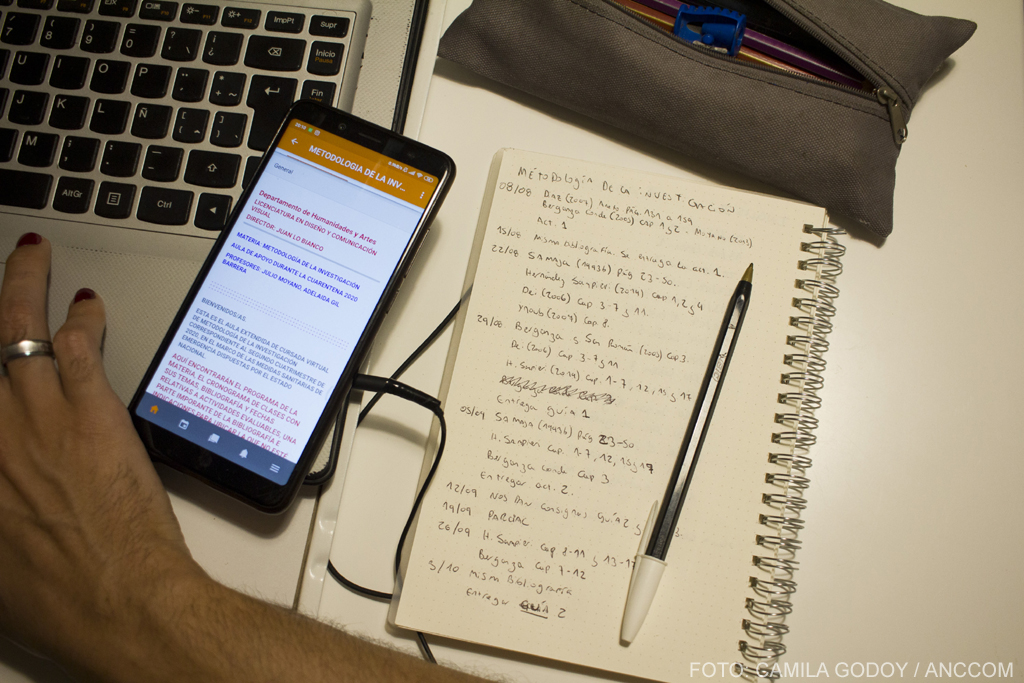

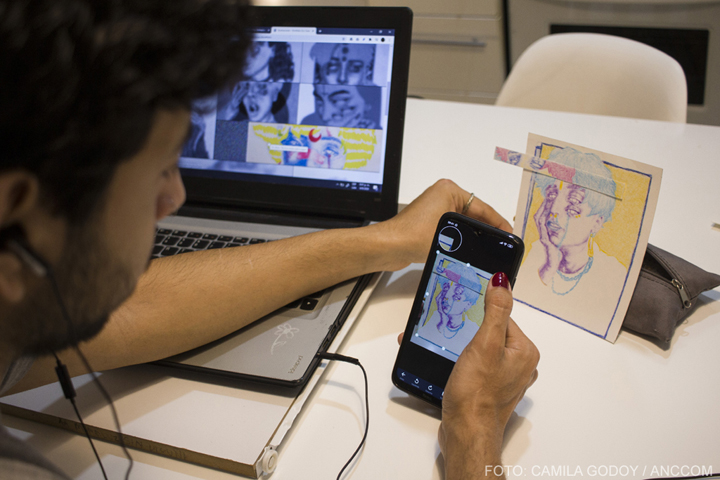

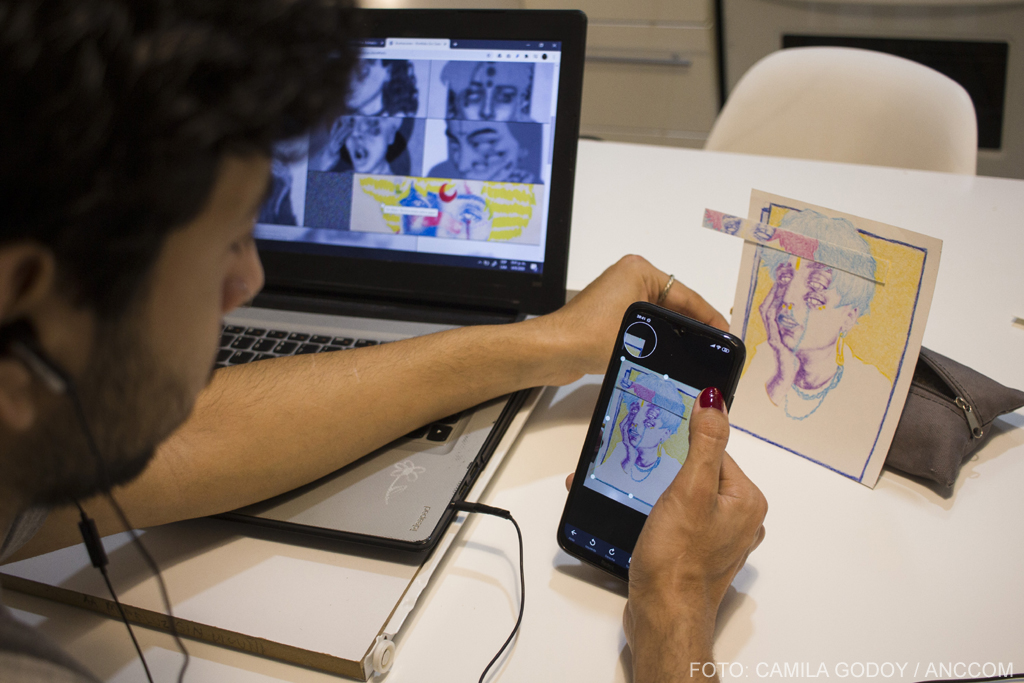

El paso a la educación remota de emergencia requiere que los docentes se formen y tomen más control sobre el diseño del curso, su desarrollo y proceso de implementación. Son ellos mismos quienes, en muchos casos, desarrollan habilidades para crear entornos digitales de aprendizaje. “En esta situación se hizo lo que se pudo, se usó mucho la comunicación sincrónica, se trasladaron las clases presenciales a las virtuales –detalla Sagol–, pero también contamos con otras estrategias como por ejemplo grabar las clases. Lo importante es aprender alguna de estas cosas; con el tiempo pasaremos quizás a instancias mixtas o iremos volviendo a los espacios de a poco”.

La educación que normalmente era de forma presencial o semipresencial, exige soluciones inmediatas totalmente remotas. Según los autores del artículo “La diferencia entre educación remota de emergencia y la educación virtual”, publicado en el sitio especializado Educause, el objetivo principal en estas circunstancias no es recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una manera rápida y fácil de configurar. Uno de los problemas que preocupa a los docentes en estas circunstancias es cómo evaluar y constatar el proceso de aprendizaje adquirido por los estudiantes.

Para Sagol, hay que cambiar los modos de evaluación y de constitución de los exámenes. La modalidad tradicional se centra en la evaluación final como espacio de “certificación” y no de construcción del conocimiento: “Si uno plantea un trabajo diferente, en el que se piensa a la evaluación desde el hacer y la construcción de tareas significativas, el proceso es otro. También depende de las circunstancias y la cantidad de estudiantes, horas y contenido, pero lo deseable sería implementar una evaluación entendida como proceso”.

Algunas universidades decidieron tomar exámenes finales a través de plataformas digitales como Meet, Jitsi o Zoom, como ocurrió en las facultades de Derecho y de Ciencias Veterinarias de la UBA. En otras, están organizando protocolos específicos, como la Facultad de Psicología de la UBA, con una Evaluación Virtual Integral (EVI) para quienes hayan cursado materias promocionables, con la condición “aprobado” durante la cursada virtual.

Pero la alternativa que generó más críticas fue la que ofreció la Universidad de Córdoba con la compra de un software extranjero para la toma de exámenes virtuales. El programa toma control sobre el estudiante y lo graba en video durante el examen. Además, el alumno solo puede contestar la prueba y el resto de las opciones informáticas se bloquean hasta que entregue el parcial.

El software de la Universidad de Córdoba bloquea el acceso al resto del dispositivo mientras el estudiante rinde el parcial.

Si bien la dificultad de la educación a distancia es la comprobación de identidad, algo que tiene que ver con aspectos institucionales y burocráticos, Sagol opina que a nivel pedagógico no usaría este programa: “Si vas a tomar una evaluación donde querés ver simplemente si el alumno comprende un texto o si se acuerda de determinadas cosas, este software te sirve. Ahora, si vas a plantear una evaluación de elaboración, que incluso puede ser en grupo o con los apuntes, es otra cosa. El ‘conocer’ un texto es un objetivo muy pobre, sobre todo en el ámbito universitario. Yo quiero saber qué puede pensar el alumno a partir de un concepto y qué articulaciones puede hacer. Además, es una invasión al espacio del estudiante que ya bastante invadido está por la situación”.

Sagol aconseja, para este contexto, propuestas de elaboración y producción que le permitan al estudiante transformar y relacionar los contenidos abordados. Además, recomienda complementarlo con una breve charla por algún medio de comunicación remota que termine de explicar el trabajo, individual o grupalmente. También reafirma la importancia de los espacios de comunicación para ir acompañándolo a lo largo de la cursada, dentro de las posibilidades: “Como docentes tenemos que pensar qué conceptos o ejes queremos que ese alumno aprenda. Tiene que conocer y articular las diversas problemáticas pero también saber que existe un universo de bibliografía de ese tema”.

Ante la consulta de ANCCOM, la Universidad Nacional de Córdoba contestó que preferían no ampliar su postura respecto al tema del software adquirido y para más información remitieron a su sitio web. En un diálogo reciente con América TV, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Pablo Recabarren, explicó el motivo que llevó a implementar esta herramienta: “Fue pedida por el 10 por ciento de los docentes para asegurar que la persona que haya hecho el examen sea quien dice ser y no haya entrado en contacto con terceros. Asimismo, busca garantizar la continuidad pedagógica, para que no se acumulen las instancias evaluativas cuando regresen las instancias presenciales”. Y agregó: “Acá lo más importante es que a los estudiantes les están tomando examen y avanzan en su carrera. La forma en que es supervisado el examen, no es importante. Lo importante es que este estudiante llegue a fin de año y apruebe cuatro materias en la pandemia”. La Universidad de Córdoba cuenta con 150 mil estudiantes. “Sabemos que estos temas se politizan y se dicen muchas cosas que no son, pero nosotros tenemos que atender la necesidad de los docentes”, concluyó.

Durante la entrevista participó también el secretario de Educación y Tecnología Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas (UNC), Jorge Finochietto, quien destacó que el programa cuida la privacidad del estudiante desde el primer momento: “Si les tomáramos por videoconferencia, estaríamos pidiéndoles que muestren su privacidad a todos sus compañeros, en cambio, acá estamos asegurando la privacidad y el entorno en donde el alumno rinde, para que pueda ser visto sólo por el docente”.

Esta situación lleva a reflexionar acerca de la eficacia del “solucionismo tecnológico”, como lo llama el investigador Evgeny Morozov, en términos pedagógicos. ¿Qué tipo de vínculos genera el docente con los alumnos bajo esta modalidad? ¿Qué es lo que se quieren enseñar y de qué manera? Las herramientas digitales y el acompañamiento virtual, en este entorno, son fundamentales para mantener el vínculo docente/alumno, pero abren preguntas profundas que los tiempos no permiten responder acabadamente. Habrá que ver qué ocurre y cómo responde la educación a los nuevos desafíos.

Ago 4, 2020 | Comunidad, Novedades

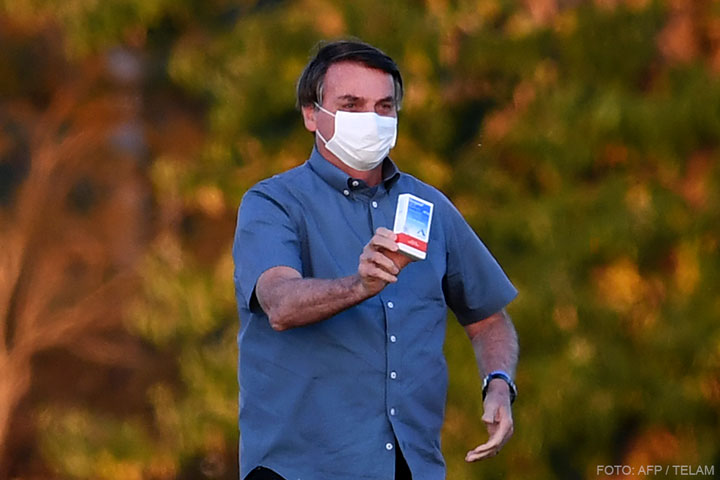

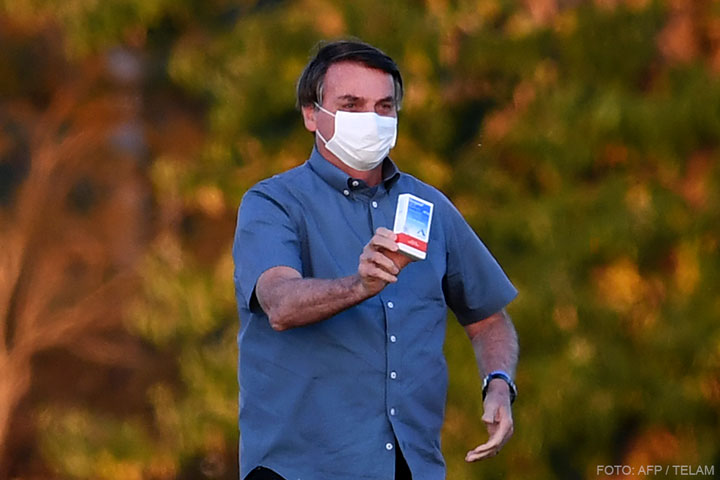

Con unos cien mil muertos y casi tres millones de casos, Brasil se posiciona como el segundo país con más fallecimientos por coronavirus. Pero a pesar de estas cifras y las proyecciones (que son terroríficas), ya nada impresiona. La decisión política del gobierno de Jair Bolsonaro –quien declaró haberse contagiado- fue clara desde el principio: es solo una gripezinha y lo importante es que la economía no se detenga.

Más de mil decesos diarios desde hace semanas, un aumento desenfrenado de los contagios en todo el territorio —actualmente sólo hay 128 municipios, de los 5.564 que tiene el país, sin casos registrados— y el negacionismo oficial, hablan de un barco que se hunde agujereado por su propio capitán.

La tragedia anunciada se produce en medio de una descoordinación total entre las administraciones federal, estaduales y municipales; un Ministerio de Salud sin ministro desde hace más de dos meses, y una contradicción constante entre medidas sanitarias y de aislamiento social tomadas por las distintas líneas de gobierno. ANCCOM dialogó con brasileñas y brasileños para que cuenten, en primera persona, cómo están viviendo la situación.

Desde principios de marzo, María hace lockdown (como llaman a la cuarentena) con su familia en la zona sur de Río de Janeiro, la más rica de la Cidade Maravilhosa. Sólo sale para hacer compras y no ve a sus amigos, excepto cuando van a la verdulería. “Las medidas que el gobierno está tomando son pocas. No estamos en lockdown y las personas no respetan las medidas mínimas. Muchos van a la playa, andan sin tapabocas o salen a la noche”, señala. La fiscalización de fiestas y aglomeraciones es poca. “Muchas veces son los propios policías y personas que están en posición de salir impunes de sus acciones”.

A ciertos sectores de la sociedad no los preocupa la enfermedad. “Algunos son electores de Bolsonaro que creen que todo es una mentira. También hay gente que pertenece a clases sociales que saben que no van a tener problemas con la falta de camas en el hospital y, como no van a sufrir, entonces no respetan las medidas”, apunta María.

Bolsonaro promueve para la cura del coronavirus la cloriquina, una droga cuya eficacia no se comprobó científicamente.

Juliana es carioca. Reside en una favela en el Morro de Dendê en Ilha do Governador, al norte de la ciudad. Para ella la situación es diferente. “Estoy respetando las medidas de higiene, pero de aislamiento no puedo”, sostiene. Juliana es artista plástica y tiene que trabajar para sustentarse: “El brasileño tiene una cultura de miedo a no tener trabajo que viene desde mucho tiempo atrás de nuestra historia. Me incluyo en esto. Estoy muy preocupada por la cuestión de tener comida en la mesa”.

Justamente, una de las claves del discurso anticuarentena de Bolsonaro estuvo orientada a la necesidad de trabajar de millones de brasileños. “Tenemos más miedo de pasar hambre que de morir del virus. Cualquier medida que afloje el aislamiento en pro de poder trabajar es aceptada por gran parte de la población más pobre”, admite Juliana.

Roberta es periodista y está haciendo aislamiento estricto desde el 14 de marzo. “Solo salgo una vez al día con mi hijo y nuestra perra para ver un poco de naturaleza y tomar sol”, cuenta. A pesar del aumento de casos, la cuarentena en Río fue flexibilizada. “El intendente está alineado con Bolsonaro, niega la gravedad de la pandemia y estimula a las personas para salir. El gobernador del Estado de Río venía siguiendo medidas más restrictivas, pero ya cedió”, afirma.

La dificultad para entender qué normas seguir es generalizada. Lara es estudiante y vive en Campinas, en el interior de São Paulo. “Mi ciudad no tiene lockdown pero sí cerraron los comercios por un tiempo. Después los abrieron, aumentaron los casos y cerraron de nuevo. Todas las semanas hay una regla diferente”, describe.

Luis es artista y vive en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul. “Acá hubo un lockdown más fuerte al inicio y no tuvimos muchos casos. Ahí decidieron flexibilizar el aislamiento y los casos se fueron para arriba. Antes, la ciudad era una de las capitales con menos casos y hoy estamos con la curva cada vez más grande”, se lamenta.

“En Brasil cada uno hace lo que le parece. Unos siguen a Bolsonaro, no creen en el virus y llevan vidas casi normales. Otros siguen medidas de la OMS y se quedan en sus casas”, grafica Luis y añade: “Tenés estos dos extremos. Gente que está encerrada hace más de 100 días y personas que llevan la vida normalmente, aprovechando el Covid como si fuesen vacaciones”.

El desánimo y descontento es común entre los entrevistados. “Estamos abandonados por el poder público y tenemos que defendernos solos. Esa es nuestra realidad”, subraya Roberta, para quien las medidas económicas, como el auxilio de 600 reales, son insuficientes: “Hay más desempleados y la situación económica se va a agravar mucho en estos meses”, dice. Las medidas sanitarias también dejan que desear: el presidente declaró no obligatorio el tapabocas y ahora su uso quedó bajo decisión de los gobernadores e intendentes.

“No existen las medidas, ese es el problema -señala Lara-. El gobierno es tremendamente irresponsable. Bolsonaro cree que es todo mentira, creen en la cloroquina y en lo que Trump dice. Hace meses no tenemos ministro de Salud y pareciera que el de Economía decidió que el pueblo va a pasar hambre. Mucha gente va a morir todavía”.

“No concuerdo con nada de Bolsonaro y su postura sobre muchas cosas –enfatiza Juliana–, pero la pandemia es la gota que rebalsó el vaso de lo absurdo y deshumano. No tiene preparación alguna para ser presidente y es el responsable de este genocidio. Algunos gobernantes están respetando el aislamiento e intentan tomar las decisiones correctas y seguir los consejos de los médicos, pero tienen a este tipo encima que está en contra de todo lo correcto”.

La polarización política es una explicación de por qué, a pesar de su gestión, Bolsonaro siga con altos niveles de aceptación. “Poco antes de la pandemia, en febrero, ya había una crisis política. Empezaban los cacerolazos contra el presidente, pero llegó la pandemia y las protestas se frenaron”, explica Luis y reflexiona: “En todo el mundo hubo una politización del coronavirus, pero en Brasil mucho más”.

Jul 29, 2020 | Culturas, Novedades

“Hay mucha expectativa para la poscuarentena porque tenemos pendientes fechas que fueron canceladas” afirma Ricardi.

La situación de la pandemia producida por el virus Covid-19 impulsó la cuarentena obligatoria en toda la República Argentina. En este contexto, muchos trabajadores, sobre todo en el AMBA, no han podido trabajar. Uno de los rubros más paralizados fue la cultura y, dentro de ella, el circuito de la movida tropical, cuyos integrantes se ven como los últimos en volver a la actividad.

Las discotecas y boliches, que albergan a miles de trabajadores, debieron cerrar sus persianas en marzo y no ven un horizonte cercano de reactivación teniendo en cuenta que cada noche entran alrededor de mil personas en las discos de menor capacidad.

“La gente nos pregunta cuándo vamos a volver a abrir y nosotros estamos pensando en lo mismo, porque tenemos familias que mantener”, opina Lucas Esteban Peña, encargado de Jesse James, una discoteca en la localidad de Isidro Casanova. Esta disco es una de las más grandes del país, y por su escenario han pasado artistas nacionales como Damas Gratis o internacionales como Bad Bunny. “Hemos tenido un pico de 15 mil personas y eso va a ser difícil de retomar”, se resigna Peña. El boliche, que había cerrado para hacer unas modificaciones, no llegó a reabrir por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Sacando 10 tipos que pueden subsistir un año sin trabajar, los demás ya se comieron sus ahorros», advierte Leguizamón.

Los trabajadores de las bailantas no son los únicos afectados. Todo el circuito de la movida tropical requiere para funcionar de músicos, cantantes, managers, y productores. Para ellos, la principal fuente de financiación es el espectáculo en vivo.

Kevin Ricardi, cantante de Sombras Nada Más (Ex- grupo Sombras) comenta que están trabajando en la promoción de su trabajo en redes sociales. Sumada a la producción musical que hace esta banda, también gestionan su trabajo en plataformas como TicketHoy, que ofrecerá este miércoles un show del grupo junto a otro conjunto de la movida, Ezequiel y la Clave.

“Estamos produciendo mucho contenido y tirándolo de a poco en las redes para no agotar lo que tenemos para ofrecer”, afirma el sucesor de Daniel Agostini, que ingresó en el año 2018 a la banda. “Tenemos mucha expectativa para cuando termine la cuarentena porque tenemos pendientes fechas que fueron canceladas” afirma.

“Estamos produciendo mucho contenido y tirándolo de a poco en las redes», dice Ricardi.

Otro de los agudos conocedores de la movida tropical comenta sobre el futuro de este sector: “La gente que va a los boliches es muy fiel. Te llena todas las noches, viernes, sábado, domingo y está siempre esperando para entrar”, señala Héctor Leguizamón, apodado “El Charro”, quien fue gerente general durante muchos años de uno de los míticos boliches de la Zona Oeste, el Monumental de Moreno. “La situación de los artistas es muy delicada. Sacando diez tipos que pueden subsistir un año sin trabajar, los demás a los tres meses ya se comieron todos sus ahorros. Cuando hablo con ellos me dicen que ya son conscientes de que van a ser los últimos en volver”, reconoce.

Leguizamón agrega: “La gente no quiere ver online. Quiere estar en el lugar, hay una especie de ritual en la movida que se mantiene vigente a pesar de los años.

Por último, cabe remarcar el rol de algunos artistas que organizaron movidas solidarias para paliar la demanda de las ollas populares. Con El Charro a la cabeza, artistas como el Pepo (Los Gedes), Chanchin y Fideo (Supermerk2), Mario Luis y Nolberto Alkala, entre otros, han girado donaciones para que los militantes barriales puedan dar de comer a sus vecinos.

“Fue muy emocionante para mí volver a juntarnos, aunque es muy triste que sea de esta forma”, señala Leguizamón y subraya: “Este es el espíritu de la movida tropical”. La pandemia ha ocasionado la pérdida de muchos empleos y la reconfiguración de nuevas relaciones laborales. Quedará esperar para saber cómo se reconstruye este particular sector de la cultura.

Jul 29, 2020 | Novedades, Trabajo

Pensar en el barrio porteño de Once evoca imágenes de multitudes: caminatas rápidas en veredas angostas, coloridas vidrieras, carteles con ofertas y un tránsito ensordecedor. Esa idea está muy lejos de la actualidad del centro comercial porteño. Desde el 20 de marzo de este año, fecha que dio comienzo al aislamiento social preventivo y obligatorio, esas calles transitan un domingo constante. Las cortinas grises de los locales marcan el tono de toda la zona.

El viernes 17 de julio el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una reapertura en fases para los distintos tipos de comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría traer un alivio para muchos rubros; sin embargo, el barrio de las tiendas mayoristas todavía no tiene fecha de apertura. “La zona de Once no está habilitada para atender porque tiene mucha concentración de público, como si fuera un shopping”, comenta Teresa, dueña de dos negocios de librería y regalería en ese barrio.

En su caso particular, está habilitada para trabajar porque el rubro librería tiene permiso. “Yo tengo un depósito en otro lado, entonces trabajamos desde ahí y vendemos online”, explica. Pero esta no es la suerte de todos los comerciantes mayoristas de la zona. Teresa comenta que tiene un local vecino que es zapatería: “Es uno de los rubros más complicados. Las casas de telas, los textiles también, porque la gente ahí quiere ver y tocar”. Y dice: “Fiestas no hay. La gente no sale a cenar. ¿Te vas a comprar un vestido? ¿Calzado? ¿Un saco? En tu casa estás con ropa cómoda”.

La cuarentena y el aislamiento social generaron un cambio de costumbres que se refleja en los consumos. “Vendemos muchos juegos de mesa, libros para pintar, de cuentos. Incrementó mucho la venta de rompecabezas de mil o dos mil piezas. También vendo un montón de tazas de cerámica porque me compra la gente que hace desayunos para envío”, comenta Teresa. Y agrega que “hay un montón de productos que antes no vendías tanto y ahora se empiezan a vender más porque la gente está en la casa. Pero, por ejemplo, mochila no vendí ni una”.

“Fiestas no hay. La gente no sale a cenar. ¿Te vas a comprar un vestido? ¿Calzado? ¿Un saco?», se pregunta Teresa.

La imposibilidad de salir del hogar y no poder transportarse por la ciudad, empujó a muchos a usar Internet para comprar. No solo los comerciantes se vieron obligados a adaptarse, sino también los consumidores: “La venta online va a seguir porque la gente se acostumbró”, reflexiona la dueña de la regalería y librería respecto a un posible futuro. Y piensa: “No sé si después va a valer la pena tener dos negocios en el Once, porque es mucho gasto. Los empleados los necesitás igual porque tenés que armar los pedidos pero quizás no necesitás estar en un punto donde es caro alquilar, si podés vender online desde una zona más barata”.

Un relevamiento del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires reveló que sólo el 40% de los alquileres comerciales se abonaron en el mes de junio y un 22% fuero rescindidos. Para afrontar estos gastos, muchos comercios tuvieron que llegar a un acuerdo: “Nosotros negociamos el alquiler con los dueños de los locales. Y los primeros meses cobramos la ayuda del gobierno, el ATP. Si tenés lo empleados en blanco y con cuenta bancaria, te pagan. A nosotros nos pagaron y creo que a los demás también”, explica Teresa.

El Programa de Asistencia De Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) está destinado a empleadores privados. Comprende una asignación compensatoria del salario de los trabajadores y los principales requisitos para acceder a él son realizar actividades económicas que se hayan visto afectadas en forma crítica por el contexto actual o que pertenezcan a un sector no habilitado para funcionar. A comienzos de junio, la AFIP anunció que 193 mil empresas accedieron a este beneficio en todo el país y cerca de 1,8 millones de trabajadores cobraron la mitad de su sueldo de mano de Anses.

“El primer tiempo de la cuarentena, cuando no había bancos, fue un caos porque vinieron muchos cheques rechazados. Todavía los tenemos que cobrar, la gente no ha pagado”, comenta Teresa respecto a las principales dificultades que le presentó el asilamiento obligatorio. Y también agrega: “Tengo como cuatro empleados que no vienen a trabajar porque no les permiten viajar en transporte público. Tienen que trasladarse con vehículo propio”.

Muchos negocios de la zona de Once están trabajando adentro del local con las persianas bajas, vendiendo por internet o despachando a clientes asiduos del interior del país. Por ejemplo, la Sedería Kreal estuvo prácticamente cerrada desde marzo. Recién en los últimos dos meses comenzaron a abrir el local, con la persiana baja y horario reducido. Además, los empleados se dividieron en dos grupos: “Una semana trabajaba yo y la otra semana otro muchacho”, comenta Alberto, que está en la sedería desde 1991. Y agrega que desde el 20 de julio pueden abrir con la persiana levantada, “pero es lo mismo que nada; no entra nadie”. Alberto lleva trabajando en Kreal casi treinta años pero asegura nunca haber vivido una situación como la actual: “No hay nada de ventas. En el 2001 había crisis pero algo vendías. Ahora, nada”.

Adrián trabaja en Nati Textil hace 25 años, un local de venta de telas ubicado en la calle Alsina, que abastece a negocios del Once. Dice que nunca había vivido algo como esto. “Lo que pasa es que nuestro rubro es distinto porque es mayorista. Si no hay fiestas, es complicado. Hasta que no se habilite todo eso, no se va a empezar a mover el trabajo”, argumenta.

En cuanto a las próximas semanas y las nuevas fases, la preocupación de Adrián no es poder abrir, sino que haya ventas: “Va a ser muy difícil porque la gente no va a salir corriendo a comprar. Se va a tardar mucho en restablecer todo esto”. Y agrega, con desazón: “Por ahora tenemos la suerte de no cerrar. Pero no sé hasta cuándo va a aguantar”.

Ni Nati Textil ni Sedería Kreal tienen página para ventas online. “La mayoría de nuestra clientela es de provincia, para venir desde allá necesitás un permiso para circular y tampoco hay transporte. Te ponen un montón de trabas”, dice Alberto. Y coincide con Adrián respecto a la importancia de los eventos para el rubro textil: “Los salones están cerrados. Hasta que no vuelvan las fiestas estaremos muertos”.

Jul 28, 2020 | Comunidad, Novedades

El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercute en todos los trabajadores, y las personas con discapacidad no son la excepción. Debido a la interrupción de actividades de los talleres protegidos, se complejiza la situación de los concurrentes (así se denomina a los trabajadores de las instituciones) del Conurbano.

Las personas con discapacidad que asisten a los talleres no lo hacen solo por una cuestión laboral, también reciben allí el desayuno y el almuerzo, además los establecimientos funcionan como espacios de contención y esparcimiento.

En el marco de la Ley 26.816, sancionada en el año 2012, se organizan, a través de una norma específica, los talleres protegidos de producción, que son entidades estatales bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica. Tienen como objetivo principal la capacitación laboral y el empleo significativo para personas con discapacidad física o mental.

Jaqueline Sánchez, trabajadora del Taller Protegido de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APyAD), más conocido como “San Cayetano”, de la localidad de Merlo, comenta: “Los talleres protegidos venimos teniendo un impacto negativo hace muchos años. Realmente es difícil poder sostener un espacio de trabajo real. Y las normativas que los regulan no están funcionando: los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, no tienen ART, no tienen un sueldo digno y no podemos entrar a los programas de empleo porque pertenecemos a asociaciones civiles.”

Hasta abril, cada asistente a un taller protegido recibía un peculio de 1.800 pesos. Ahora, reciben 3.300 pesos mensuales.

La situación en el Conurbano bonaerense se intensifica con la pandemia; Virginia Ventriglia, responsable del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) afirma que “desde el 16 de marzo, los trabajadores no asisten a la institución. Empezamos a hacer una vinculación a través de llamados telefónicos, video llamadas y se planteó una asistencia de alimentos”. Y agrega: “Ayudamos también a acceder a los trámites de ANSES o a diferentes trámites ante las necesidades de la familias, hay una contención más allá del concurrente.”

La presidenta del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (COMUNIDIS), perteneciente al Partido de Moreno, Rocío Scotto, explica: “Está muy complicada la situación social, familias que antes no necesitaban ninguna asistencia, están necesitando asistencia, sobre todo alimenticia. Se están dando situaciones de violencia intrafamiliar con más frecuencia que antes.”

Ante esta coyuntura, Scotto comenta que “las instituciones son su espacio de referencia, son todo para los discapacitados. Si bien los talleres protegidos están orientados hacia lo laboral, también se trata de garantizarles otro tipo de recursos y actividades que, por su situación social, no acceden.” Y añade: “No es que ellos salen de ahí como si cumplieran un trabajo y después tienen una vida normal. Realmente ellos no acceden por una cuestión de falta de inclusión en la sociedad o por una cuestión principalmente económica.”

Los talleres protegidos están enmarcados en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual, los trabajadores perciben un peculio, es decir, un salario que, hasta marzo de este año correspondía a 1.800 pesos y a partir de abril subió a 3.300 mensuales. Jaqueline explica que “una parte la cobran con una tarjeta del Ministerio y otra parte la cobran en el banco por ventanilla, como para complejizar aún más la situación.”

Ante esta realidad de los talleres protegidos, en marzo se creó la Red Federal de Emergencia porque, según Sánchez, “ya no podían pagar los sueldos ni las cargas patronales” y aclara que “hay un petitorio que está destinado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo la acción urgente en beneficio de los talleres protegidos.”

«Los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, ART, ni ingresan a programas de empleo», dice Sánchez.

En el Municipio de Merlo, la Subsecretaría de Educación contrata los servicios de los APyAD para los eventos. “La experiencia siempre fue muy buena, no solo para los trabajadores del taller, es un avance para la inclusión”, según Victor Padula, a cargo de la Dirección de Discapacidad. En cuanto cómo volverán a vincularse con los talleres protegidos, comenta que “cuando esto retorne a la nueva normalidad, veremos cómo incluirlos nuevamente, pero no es una tarea fácil.”

Desde el Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Héctor Fillippa, comunica que “el objetivo central de este organismo consiste en monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, salud, accesibilidad y empleo.” Y cuenta que ante los acontecimientos “solicitamos al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ser incluidos en la tarjeta alimentaria, y también pedimos accesibilidad en cuanto al IFE.”

El Observatorio está integrado por grupos de trabajos de salud, vivienda, deportes, género, entre otros. Fillippa afirma: “Nosotros tenemos que ver el grado de cumplimiento que tiene la Convención en Argentina y realizar recomendaciones al Estado. Hoy el tema del Covid-19 está en el centro de la cuestión en todas las áreas.”

En materia sanitaria, Scotto afirma que COMUNIDIS, conformada por 30 instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Moreno, elaboraron un protocolo específico para abordar casos de Covid-19 positivos de personas con discapacidad.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta al empleo significativo en numerosos aspectos: por la disposición del cierre de los talleres protegidos y el cese de actividades productivas, genera que las empresas que volvieron a funcionar empiecen a trabajar con otros comercios, por lo que, después de la pandemia, no es seguro que continúen solicitando sus productos y/o servicios.

Tampoco es sencillo sostener las instituciones, que perciben gastos fijos de servicios, la mayoría sin subsidios, como luz, telefonía y gas, sin las ganancias que contribuyen al sostenimiento de los mismos. Además, las personas con discapacidad cuentan con dificultades mayormente, de salud que hace que los cuidados sanitarios sean máximos.

Por último, hay que contemplar de la situación particular de cada concurrente, que está atravesada por cuestiones económicas y sociales, y asiste diariamente al taller protegido para trabajar por 3.300 pesos al mes.

“Esto no es una educación destinada a menores”, aclara Cecilia Sagol, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal de la Universidad Nacional de Avellaneda, para explicar lo que está ocurriendo en las instituciones educativas del país desde la llegada de la pandemia. El objetivo es mantener el vínculo con los estudiantes y, sobre todo, evitar que se desanimen. Muchos establecimientos no cuentan con espacios tecnológicos ni con contenidos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual. Tampoco con profesores formados para esta modalidad. La enseñanza y el aprendizaje en línea han sido estudiados por décadas, pero hoy, en el actual contexto, ese saber se ha metamorfoseado en una enseñanza remota de emergencia.

“Esto no es una educación destinada a menores”, aclara Cecilia Sagol, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal de la Universidad Nacional de Avellaneda, para explicar lo que está ocurriendo en las instituciones educativas del país desde la llegada de la pandemia. El objetivo es mantener el vínculo con los estudiantes y, sobre todo, evitar que se desanimen. Muchos establecimientos no cuentan con espacios tecnológicos ni con contenidos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual. Tampoco con profesores formados para esta modalidad. La enseñanza y el aprendizaje en línea han sido estudiados por décadas, pero hoy, en el actual contexto, ese saber se ha metamorfoseado en una enseñanza remota de emergencia.