Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades

En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.

“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.

El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.

Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.

En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.

¿La línea 144 se encuentra saturada?

No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.

Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?

Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.

Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.

Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.

“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.

También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.

Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.

Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”

Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”

El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.

Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.

Abr 9, 2020 | Novedades, Trabajo

Mientras profesionales y no profesionales del mercado informal se ven afectados por no cobrar sus honorarios en efectivo, quienes se la rebuscan manejando un Uber pero tienen acceso al sistema bancario se endeudan o “revientan” la tarjeta de crédito. También crítico el caso de familias sin ahorros, hacinadas en habitaciones de pensión o en asentamientos de emergencia entre quienes muchos deben hacer la cuarentena en barrios donde el 70% de las casas no tiene agua potable. En estos lugares, se vuelven más importante que nunca el rol de los comedores y, sobre todo, la solidaridad vecinal, al mismo tiempo que las medidas del gobierno para contener el impacto social son bienvenidas por cualquiera que esté en situación precaria.

Marina Torres (51) y Carlos Cazón (48) viven en Dante Ardigó, en la localidad de Florencio Varela. Son en total seis, contando a sus cuatro hijos. Juntos conviven en un pequeño hogar de un asentamiento. Marina es empleada doméstica y no percibe haberes durante la cuarentena porque está en negro. Carlos trabaja en una empresa que subcontrata empleados para labores de limpieza en oficinas.

“Lo que más quiero es que pueda acabar todo esto porque vivimos solo con lo de mi esposo”, dice Marina, que tiene claro que las dificultades no van a terminar con la cuarentena: “Pero bueno, me preocupa cómo estará después la economía”. Ambos se inscribieron para el subsidio de diez mil pesos anunciado desde la ANSES.

Según el último relevamiento realizado por el Observatorio Villero de la organización La Poderosa, entre cuatro y diez personas conviven en cada hogar de los asentamientos. Desde la agrupación, afirmaron en un comunicado también que “cuando el poco dinero de las changas se acaba, es hora de salir a la calle”. Pero también los comedores comunitarios se ven afectados cuando la demanda de comida es mayor que las raciones disponibles. El colectivo habilitó una cuenta bancaria desde la que reciben donaciones para familias que se han quedado sin ingresos.

Lidia Palacios (67) se jubiló por una moratoria. Desde una semana antes de que empezara la cuarentena le fue anunciado que nadie, fuera del personal esencial, podía entrar ni salir del hogar para adultos mayores donde trabaja en Boedo, barrio donde vive con su hija, Pamela (30 años, desempleada) en la habitación de una pensión.

“Empezamos pagando nueve mil ochocientos pesos”, dice Lidia respecto al alquiler de la habitación. Se trata de un ambiente con dos camas, una heladera y un televisor. No hay internet. “Además no hay contrato, entonces si se les canta nos echan y ya”. Pamela interrumpe para decir que la dueña “es buena onda”, que la vez pasada les perdonó un atraso de tres mil pesos. Lidia sigue preocupada. Ni siquiera puede pre-inscribirse al subsidio de diez mil pesos anunciado por Anses. Llegó dos años tarde.

El libro La clase un cuarto, de los hermanos Hugo y Vicente Muleiro, señaló a todo un estrato de la sociedad argentina que supera la línea de pobreza pero cuyos ingresos no les alcanzan para ser estrictamente de clase media. Se trata de más del 50% de la población del país, que vive con pánico la posibilidad de caer bajo dicha línea.

Tal es el caso de Ana Clara (21, Morón) y su familia: “Hasta 2012 éramos de clase media”, comenta. Su padre Augusto (58) es maestro mayor de obra especializado. Pero desde que perdió su trabajo hace ocho años hasta que llegó la cuarentena manejaba un Uber. “Está reventando la tarjeta de crédito”, comenta su hija, “y yo pongo la liquidación de mi último laburo. Es una mezcla de estados de emergencia. Antes no sabíamos si íbamos a pagar la olla, ahora sabemos que si esto continúa vamos a terminar vendiendo cosas o trocando”.

Florencia (24) vive con su pareja, Axel (29). Él es feriante en San Telmo. Ella lleva adelante un emprendimiento en el que distribuye juguetes eróticos y artículos fetichistas y fue hasta el pasado mes de febrero coordinadora de una licenciatura a distancia. “Lo único que nos está salvando – dice Florencia- es que ambos fuimos a trabajar en gastronomía durante la temporada en la costa”. Pero agrega: “Si para junio no tenemos un ingreso estable tendríamos que irnos del departamento a vivir con amigues o familiares”. Si bien Axel está próximo a recibirse de abogado, no confía en encontrar empleo en dicha profesión. “Lo del subsidio planeamos intentarlo. No sé si sucederá. Pero realmente nos vendría bien”.

También gastronómica, Gabriela Capelinni (22): “Hasta que cobre mi sueldo estamos viviendo con las compras que hace una vecina con la tarjeta alimentaria”, dice. Pero, además, comparte la preocupación de tantos por el futuro: “El sector gastronómico está re golpeado y nada va a ser igual”. Como tantos trabajadores de la gastronomía, uno de los rubros más golpeados de la economía del país (la asistencia a restaurantes cayó un 81% durante el año 2019 según informe de la encuestadora D’Alessio IROL/Berenztein) la única alternativa que ve Gabriela a su situación es cambiar de ramo. Además, la cuarentena la sorprendió lejos de su hijo, quien estaba casa de su ex pareja: “Emocionalmente estoy destruida, Dante es una criatura de seis años que no entiende”.

Factores comunes a cada estrato son la informalidad y los contratos no registrados. Así, un trabajador no puede beneficiarse del decreto que suspende despidos por sesenta días, y un inquilino depende de la buena voluntad del dueño o inmobiliaria. La crisis socioeconómica del Coronavirus viene a profundizar fisuras preexistentes en una población golpeada por varias oleadas de precarización.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

«El aislamiento incrementa sentimientos de depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

El avance del coronavirus (Covid-19) en nuestro país y la extensión de la cuarentena hasta por lo menos el 13 de abril, intensificaron las problemáticas existentes entre los adultos mayores de 60 años, principal grupo de riesgo. Especialistas en gerontología confirman un incremento de sentimientos de soledad, depresión y ansiedad en los ancianos, entre otros conflictos que se desencadenan con el aislamiento.

“Durante la primera cuarentena, los mayores de 80 años tenían sus necesidades cubiertas porque estaban presentes sus cuidadoras. En la segunda etapa vigente, hay algunas que no pueden asistirlos porque están en sus propias sus casas. Por lo tanto, se rompe el equilibrio y se resiente la atención domiciliaria”, explica la doctora Lía Daichman, gerontóloga, socia fundadora de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires y presidenta del Centro de Longevidad para Argentina, una ONG internacional con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.

Daichman indica que para abordar las distintas problemáticas que acarrea el aislamiento, hay que pensar a la vejez en plural como un grupo social heterogéneo. “Hay que dividir a los viejos ‘jóvenes’ (de 65 a 80 años) de los viejos ‘viejos’ (de 80 años en adelante) ya que son dos grupos que tienen diferencias importantes. Los viejos ‘jóvenes’ no necesitan tanta ayuda de los que están afuera, se encuentran más comunicados mientras que, los mayores de 80 años, en general, dependen de la colaboración de otros, como puede ser un hijo o un voluntario”, sostiene la profesional.

“La necesidad de mantener redes, además de las familiares y cercanas, es fundamental para la participación extra comunitaria como una fuente de bienestar y de satisfacción de vida”, argumenta la socióloga Julieta Oddone, Magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora CONICET. Y agrega: “La proporción de personas que queda más aislada porque no tiene una actividad participativa, a pesar del uso de las redes sociales, ve incrementados sus sentimientos de soledad, angustia, depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

«Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades” sintetiza Oddone.

Oddone considera que el problema no puede verse únicamente por los años: “Hay una diversidad en la vejez, la misma se construye en el curso de la vida a partir de eventos históricos, personales y biográficos que dan distintos modos o características de envejecimiento. Por lo tanto, toda política social y sanitaria, en una coyuntura difícil, no debería tener sólo en cuenta la edad cronológica”.

Para la investigadora, no corresponde cercenar todo lo que el adulto mayor pueda hacer por sí mismo. “Los que están acostumbrados a manejar sus finanzas, independientemente de que tengan más de 70 años, es conveniente que sigan haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con la idea de aislamiento porque no es necesariamente curativo. Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades”, sintetiza.

Ricardo Iacub, psicólogo y Director de Proyectos Comunitarios con Adultos Mayores en PAMI, reflexiona sobre el impacto del confinamiento: “Los mayores están más preparados para estar en sus casas que los demás porque la mayoría ya se jubiló, no tienen que cuidar a sus hijos, es decir, sus tiempos son más personales y menos demandados socialmente. El salir o no salir depende de sus ganas, este es el lado positivo”.

El especialista plantea cómo se construye una nueva temática dentro de la sociedad: “Nos encontramos con un adulto mayor que se convirtió en una especie de ‘discapacitado’ porque no debe salir y, si sale, corre el peligro de enfermarse o de ser criticado”. Y adiciona: “Más allá de que, biológicamente, los ancianos son más frágiles, tienen un montón de recursos para otras cuestiones. Hay una percepción social de que son sujetos delicados y nos cuesta más pensar sus fortalezas que sus debilidades”.

Iacub infiere que la incertidumbre es la sensación que más perturba a sus pacientes: “Con la nueva postergación de la cuarentena, apareció agravado algo que estaba en ciernes. Se prolongan los sentimientos de desprotección, de encierro y aumenta la ansiedad. Los adultos mayores empiezan a preguntarse ‘cuándo termina’ y ‘qué pasa si me enfermo’ más allá de que tengan vías de comunicación con su círculo cercano”, esclarece.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre el Área de Sociología del envejecimiento, Gustavo Mariluz, analiza los miedos durante el aislamiento: “A morirse solo, a caerse en la calle y no tener quien lo ayude, a quedarse sin comida. Posiblemente, muchos viejos hayan vivido situaciones catastróficas cuando eran muy jóvenes porque son inmigrantes. Se les pueden aparecer algunos fantasmas que creían haber superado”.

“Surge el miedo a morirse solo, a caerse en la calle sin tener quien lo ayude, a quedarse sin comida», dice Iacub.

Otro de los temores que aparece entre los ancianos es el que vincula, directamente, al Covid-19 con la muerte. “La televisión ha informado que un gran porcentaje de personas viejas son afectadas de una manera mortal. De los fallecidos que se registran, la mayoría son varones y viejos”, testifica Mariluz. Y agrega: “En Argentina, después de los 60 años, hay 7 mujeres vivas por cada hombre vivo. Significa que existe una preminencia de género que con el coronavirus se está fortaleciendo”.

Oddone observa que la situación de confinamiento favorece un escenario de violencia. “Una de las violencias que sufren los ancianos es la económica, cuando una política lo obliga a quedarse en su casa y el hijo pasa a hacerse cargo de sus finanzas. Sería conveniente organizar espacios barriales o zonales que permitan, de manera electrónica y presencial, proveer de productos a las personas que puedan necesitarlos pero también relevar los casos que se están dando o que pueden ocurrir”, aconseja la especialista.

Daichman asegura que la agresión doméstica siempre existió y ahora la más preocupante es la violencia financiera: “Se han armado bandas para tratar de estafar a las personas mayores, para cobrarles, para hacerles sus trámites. El abuso económico probablemente sea el más común. Son criminales que deberían ser penados”, finaliza.

Con respecto a las necesidades del adulto mayor, Mariluz señala que no son atendidas. “Hay buenas intenciones pero falta escucha profesional. Argentina es uno de los países más envejecidos de la región junto a Chile y Uruguay. Nuestro país no ha tomado en cuenta la importancia que tiene el envejecimiento poblacional. Cuando aparece la enfermedad, emerge la vejez con su impronta negativa aunque no necesariamente lo sea. Y añade: “Creo que hay buena voluntad de los gobernantes pero se deja para el futuro lo que hay que hacer hoy”.

Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades

Cuerdas solidarias ya donó 200 mascarillas.

Ningún sistema de salud está preparado para que se enfermen tantas personas al mismo tiempo. Debido a la pandemia Covid-19 han surgido innumerables iniciativas de personas que comenzaron a utilizar su tiempo y esfuerzo para crear insumos que ayuden al personal de la salud a trabajar más protegidos. Proyecto Respirar, Cuerdas Solidarias y unas vecinas de Mones Cazón, son botones de muestra de estas acciones ejemplares.

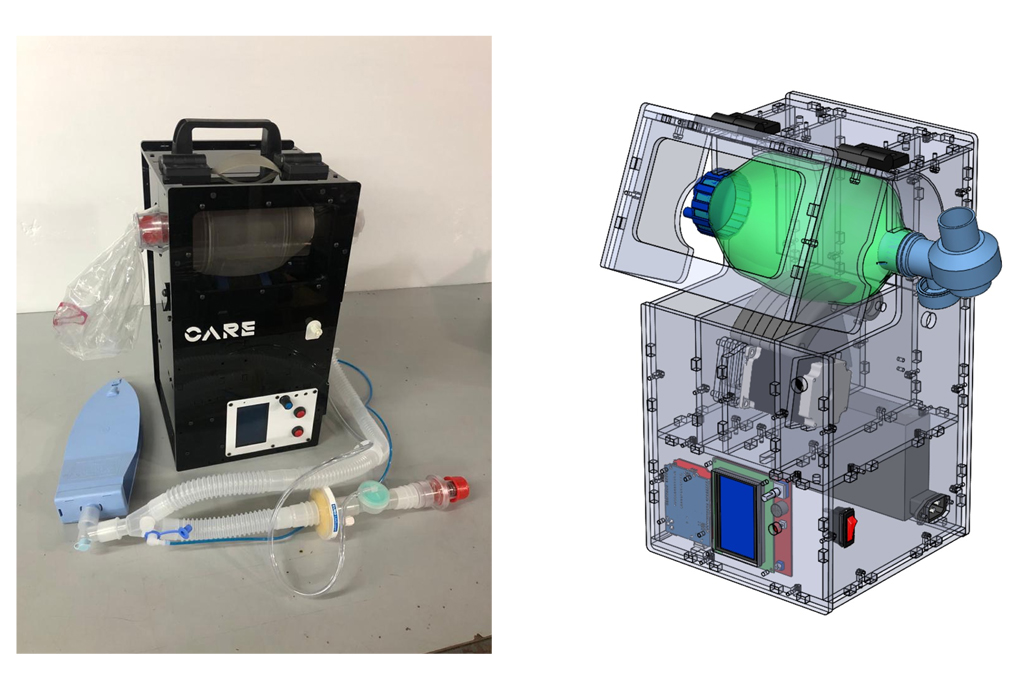

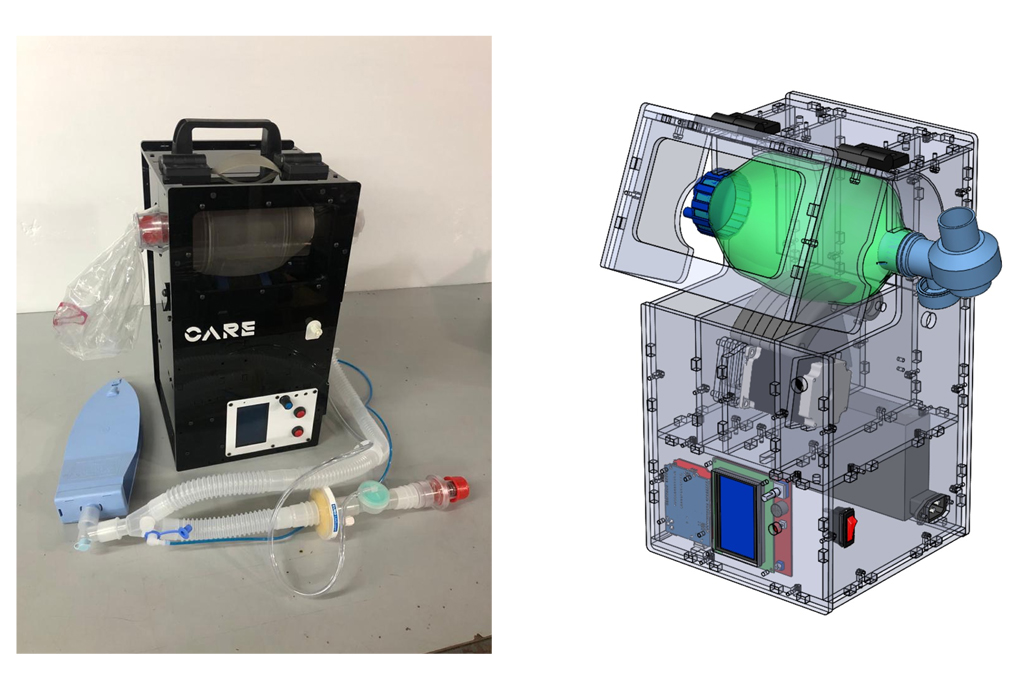

Proyecto Respirar es una iniciativa que tiene la misión de reunir a todos los que quieran aportar conocimientos, capacidad de fabricación, recursos e insumos para dar apoyo a los trabajadores de la salud, aprovechando la tecnología y las oportunidades del trabajo colaborativo entre médicos, ingenieros, diseñadores, makers de impresoras 3D y otras disciplinas.

Sus creadores Jeanette Acosta y Sebastián Chuffer, en conversación con ANCCOM, contaron que la idea surgió una noche de insomnio luego de leer un paper del Imperial College of Science, Technology and Medicine, un día antes de que empezara la primera fase de la cuarentena en Argentina.

“A la mañana siguiente, llamamos a Lucas Vassarotto, un amigo que es técnico mecatrónico y le preguntamos qué tan difícil era hacer respiradores. Nos dijo que bastante, pero que se podían hacer”, señaló Chuffer.

Lo que empezó como una charla normal de dos personas que les encanta investigar y compartirse artículos, terminó creciendo sin siquiera saberlo. Armaron un grupo de Whatsapp con especialistas de distintas áreas: medicina, legales, ingeniería y comunicación, que, a los dos días, ya contaba con 300 integrantes.

El Proyecto Respirar reúne el trabajo colaborativo de médicos, ingenieros, diseñadores y, makers de impresoras 3D.

Como la comunidad interdisciplinaria comenzó a crecer mucho, organizaron por un lado el proyecto Respirar y, por otro, el resto de la comunidad, que participa de otras iniciativas. Respirar se centra en CARE, un ciclador automático de resucitación manual. La comunidad, además, se ocupa de conectar a personas que desean ayudar o recibir algo. Esto incluye proyectos de creación de máscaras faciales y barbijos, entre otros.

“CARE es el principal proyecto que estamos encarando, el más urgente y directo. Es importante destacar que no es un respirador, sino que está pensado para usar en una situación de colapso para apoyar al personal de la salud”, explica Sebastián Chuffer.

Durante el diseño y desarrollo enviaban constantemente los avances a varias autoridades médicas para que les hicieran devoluciones. “Hablamos con autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) para que nos guíen a hacer el protocolo y hacer todo en base a lo que establece y se pueda validar lo más rápido posible. La parte de ANMAT no sólo valida el dispositivo sino que también valida el lugar donde se van a producir”, cuenta Sebastián. Jeanette destaca que, desde el afán de querer ayudar, hay personas que dejan de lado la seguridad.

El próximo paso es utilizarlo con un simulador de paciente, lo cual va a permitir que se pruebe exactamente con las condiciones concretas que tendría una persona con coronavirus. “Las personas con Covid-19 tienen el pulmón muy duro. La cantidad de presión que necesitan es más grande que la normal. Realizando esta prueba tendremos la data concreta para poder avanzar”, detallaron.

El CARE tiene un costo aproximado de 350 a 500 dólares. Fue pensado para ser fabricado con el menor costo posible y con insumos que se encuentren en el país. Su realización requiere una o dos horas, dependiendo de la cantidad que haya que producir.

Con respecto a sus expectativas, los organizadores sostienen que ahora están haciendo foco que se valide en ANMAT. Y luego, dicen, se preocuparán por que pueda ser distribuido de forma libre y gratuita a la mayor cantidad de personas que lo necesiten.

“Vamos bien. Estamos asesorados por muchos profesionales. También contamos con el apoyo de varias instituciones políticas que nos están ayudando para que se dé prioridad al proyecto”, agregan Acosta y Chuffer.

En relación a qué puede hacer la comunidad por el proyecto, sostienen que es esencial la difusión para contar con todas las validaciones. “Todo el tiempo están surgiendo necesidades, la situación es bastante dinámica. Siempre buscamos el mayor apoyo posible”, finalizaron.

“Nos piden mascarillas del Hospital Güemes, del Larcade, del Duhau, del Mercante, del Rivadavia», dice Lederhos.

Mientras tanto, a 37 kilómetros de distancia, en la localidad de Los Polvorines, German Lederhos, profesor de música y estudiante de la Licenciatura en Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, también trabaja en un proyecto solidario para enfrentar la pandemia. Además, integra una orquesta juvenil en Garín y da clases de música de forma gratuita en un merendero de José C. Paz, donde enseña con instrumentos que él mismo construye. “Cada alumno tiene su xilofón de canitos de cortina, su bombos de tachos y sus campanas de lata. También hay un pachetofono y un chancletofono. Mi sueño es armar una orquesta reciclada”, explica German.

El músico cuenta que Cuerdas Solidarias nació como un proyecto individual. En las vacaciones de invierno de 2016, a falta de fechas, Germán decidió salir a tocar a la gorra. Lo hizo en espacios públicos como el subte y la plaza hasta que le llegó una invitación para tocar la guitarra en Hogar Dinad de San Miguel. “Lo que viví en ese momento fue único, me sentí realmente bien haciéndoles pasar un buen rato a quienes estaban allí”, expresó. A partir de ese momento, lo quiso repetir.

En la búsqueda de nuevos hogares para compartir su arte, le llegó una invitación del Hogar Geriátrico Solares de José C. Paz. Para esa ocasión, le propuso a Rocío, una compañera de la orquesta juvenil, que lo acompañara con el charango, a “improvisar algo”. Dado que fueron y tocaron “más o menos”, decidieron juntarse a ensayar. A partir de ahí, se formó un gran dúo que empezó a girar por distintos hogares y merenderos.

Con el paso del tiempo, los hogares comenzaron a pedirles donaciones. Consiguieron ropa, pero lo que más necesitaban era comida. Como Germán había acumulado una gran cantidad de instrumentos que construía para sus alumnos, se le ocurrió intercambiarlos por alimentos. “Hago instrumentos, como por ejemplo, zicus o tambores. Desde que empecé, no paré. Estoy constantemente buscando qué construir”, explicó.

El dúo juntó alimentos que fueron donados a merenderos, a personas en situación de calle y a limpiavidrios, entre otros. En paralelo, empezaron a dar talleres de construcción de instrumentos a chicos, aficionados y profesores de música. De hecho, iban a dar uno en un conservatorio de la ciudad de Chivilcoy en estos días, pero se suspendió por la pandemia.

Lejos de quedarse de brazos cruzados y sin actividad, Cuerdas Solidarias siguió ayudando con la elaboración de otro tipo de instrumentos. Germán vio en Internet que varias personas estaban construyendo mascarillas con impresoras 3D para donárselas a los trabajadores de la salud. Él no tenía impresora, pero empezó a ver cómo podía construir mascarillas con lo que tenía a mano. Con latas, planchas pet y cinta armó el primer modelo. Contó que el Concejal de Malvinas Argentinas se enteró y le aporto el material.

Roberto Debbag, médico infectólogo, pediatra y Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,evaluó las máscaras y Cuerdas Solidarias hizo algunos cambios y siguieron sus recomendaciones: “Ahora no incluyen el folio superior, ni ningún tipo de cinta, hilo, elástico o material que junte humedad. Las máscaras serán solo de plástico para poder desinfectar de manera efectiva, y el hilo deberá ser colocado y cambiado en cada uso”, detalló Germán.

Ya realizaron más de 200 mascarillas y les llegan pedidos constantemente. “Nos piden de todos lados, del Hospital Güemes, del Hospital Larcade, del Hospital Duhau, del Hospital Mercante, del Hospital Rivadavia. Hasta nos llegaron mensajes de Costa Rica. Los médicos y enfermeros están muy agradecidos porque nos cuentan que solo les dan un paquete que no les alcanza, no les dan la protección necesaria”, explicó.

Cuerdas Solidarias necesita difusión para comunicarse con más médicos infectólogos que les digan si estos últimos cambios sirven para que el modelo pueda ser copiado (con la prohibición de comercializarse). Solo se necesita acetato, cuchillo, remache. Además, piden acetato o algún plástico transparente de las mismas características para poder seguir ayudando.

Ana María Romera vive en Mones Cazón, provincia de Buenos Aires. Se dedica a la costura hace 45 años y lo que más disfruta es confeccionar trajes para fiestas. Dice que la solidaridad siempre estuvo presente en su vida. “En esta oportunidad una amiga me propuso hacer camisolines y cofias descartables para la unidad sanitaria que no cuenta con suficientes insumos y no dudé en hacerlo. Hasta el momento hicimos 120 equipos que el director de la Unidad Sanitaria, recibió con mucho agrado y satisfacción de que el pueblo lo apoye en estas circunstancias”.

Mar 25, 2020 | Novedades, Trabajo

La consigna de resguardo general ante el coronavirus, “Quedate en casa”, no cuenta para ellas y ellos: día tras día van hasta los supermercados a cumplir con su trabajo cotidiano, una labor que más allá de todos los cuidados, los ubica en una primera línea de contagio. El impulso de esta nota es escuchar sus voces, sus experiencias en estos días tan excepcionales, en el que una tarea que puede caracterizarse como “común” se ha tornado clave y vital para que el funcionamiento de emergencia de cada ciudad salga lo más airoso posible frente a la pandemia. Cajeras y cajeros de supermercados le cuentan a ANCCOM de su trabajo en estos días de incertidumbre.

Tamara: «Un señor me dijo que, nos guste o no, teníamos que abrir, y se me reía en la cara».

“La situación me preocupa un poco, y más cuando veo que la gente sale y no respeta que uno sí se quiere cuidar”, dice Tamara, 33 años, que trabaja en una sucursal de Almagro de una cadena de supermercados. “Creo que es lo que más miedo me da –agrega-. Yo tomo los recaudos necesarios y con eso creo que podemos llegar a estar bien. Por mi parte, ya tengo el hábito de lavarme las manos y la cara desde mucho antes, son costumbres que creo que uno debe tener más allá de una pandemia”. Tamara es cajera durante 48 horas a la semana y cuenta que un compañero suyo no quiso ir más hasta que pase la cuarentena, por miedo a contraer alguna enfermedad y perjudicar a la familia. A ella le ofrecieron hacer horas extras, pagas, pero no aceptó.

“La empresa no mandó nada, todo lo tuvo que comprar mi jefe: guantes, alcohol en gel, lavandina –cuenta-. El más expuesto en nuestro caso es el cajero; como repositor te podés cuidar un poco más, pero tratamos de cuidarnos entre todos. Todavía más cuando la gente no quiere respetar el tema de la cantidad de personas que entra al local, o la distancia entre cada uno. Hay cosas que nos tomamos con gracia, pero pensando en frío te das cuenta de que la gente es muy cruel. Por ejemplo, un señor estando en la fila de afuera decía que no queríamos trabajar, y cuando lo atendí me dijo que nos guste o no teníamos que abrir y se me reía en la cara”.

Al igual que Tamara, Irene, 27 años, cumple 48 horas semanales como cajera de esa misma cadena, y asegura que se toman las precauciones necesarias en la sucursal de Retiro, donde lleva más de dos años trabajando: limpieza extensa con lavandina y desinfectante, uso generalizado de guantes y mascarilla, el lavado de manos reiterativo con jabón o alcohol en gel, y la limitación de acceso al local, que no debe superar la suma total de seis personas. El mayor riesgo que enfrenta el personal, asegura, es la inconsciencia de los clientes: “Algunos no respetan las reglas –dice-. Vienen más de tres veces durante el día sin ningún tipo de cuidado personal, y tienden a generar pequeñas discusiones por la limitación a la hora de entrar, o porque solo puede ingresar una persona por grupo familiar. Una vez dentro del local, pierden mucho tiempo, haciendo que los que están esperando afuera lo pierdan también y se expongan”.

La tensión en el trabajo la inhibe de seguir las noticias sobre la propagación del COVID-19. Su mayor prioridad, dice Irene, es reducir la preocupación que le genera esta clase de información y proteger a su compañera de departamento, una señora de 70 años que es calificada como paciente de riesgo: por eso respeta cuidadosamente las recomendaciones básicas de higiene, tales como la desinfección de los artículos que ingresa, o quitarse los zapatos al entrar a su hogar.

Tamara cuenta que algunas parejas van al súper como si se tratara de una situación normal. “No les podés hacer entender que uno se tiene que quedar afuera, para darle la oportunidad a otro de que pueda comprar –dice-. También hay gente que se pelea en la fila, porque cada uno se formó una historia diferente de lo que es el coronavirus. Nosotros tratamos de tomárnoslo con gracia, porque tenemos que pasar el día. Pero hay mucha gente dando vueltas al pedo, creo que a muy pocos les importa el bienestar de los que tenemos que venir a trabajar. Ayer, por ejemplo, atendí a un señor que compró cuatro chicles”.

Rodrigo: «Tomo todos los recaudos para no contagiarme».

Rodrigo tiene 21 años y trabaja en un hipermercado de otra gran cadena, en San Fernando, que adaptó sus horarios a la pandemia y fijó un horario exclusivo para mayores de 65 años entre las 7 y las 8.30. Tras el cierre, a las 20, su horario de trabajo se extiende hasta dejar todo listo para la jornada siguiente. Tiene una imagen grabada de la previa a la cuarentena, en un paisaje de góndolas vacías e interminables colas concentradas en los pasillos: se corría la voz de un desabastecimiento y eso generaba una gran histeria colectiva que sólo el Presidente podía aclarar. “Estaba en la caja y viene una clienta con el carro lleno de fideos, de harina, de las cosas básicas –dice Rodrigo-. Nos pusimos a hablar y se puso a llorar, me contaba que estaba muy nerviosa, que le asustaba un montón ver a la gente tan desesperada por llevarse todo, o que hubiera escasez de ciertos productos. Con la calculadora del teléfono iba haciendo cuentas de cuánto estaba gastando, le temblaba la mano. Fue impresionante”.

“Tomo todos los recaudos para no contagiarme –dice Rodrigo-. Y para no pasárselo a una persona mayor, que es la que puede pasarlo mucho peor que yo. Antes y después del trabajo me ducho. Me pongo constantemente alcohol en gel y aprovecho cuando voy al descanso para lavarme las manos al llegar y también a la hora de ir de vuelta a la caja”.

Cinthia: «Hay episodios de discusión y pelea, tenemos que bancarnos eso».

Cinthia, de 23 años, trabaja en una gran cadena de supermercados, en una sucursal del microcentro porteño, a pocas cuadras del Obelisco. Para protegerse utiliza guantes: “Cuando me los saco, me lavo las manos con alcohol en gel”, cuenta. En los últimos diez días fueron variando los horarios: cuando empezó la cuarentena obligatoria sólo para personas con síntomas y/o que hayan viajado al exterior, el volumen de clientes aumentó y les pidieron cerrar a las 11 de la noche; con el nuevo y actual horario de cierre, a las 20, no pueden juntarse más de cinco clientes dentro del local. Y la paciencia, para Cinthia, es el trabajo extra de la jornada laboral. “La gente hace fila para entrar. A veces algunos clientes no entienden que esta es la manera de organizarnos, que es por su bien, y hay episodios de discusión y pelea –cuenta-. Tenemos que bancarnos eso”.