Sep 27, 2017 | Culturas, destacadas

Los artistas nucleados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) reclaman la plena aplicación del artículo 65 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige cupos mínimos de difusión de música nacional e independiente en las emisoras radiales. Esa parte de la norma, que busca resguardar la producción nacional y autogestiva, está vigente desde el 2009, pero nunca se cumplió. “Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas. Por eso, la aplicación de este artículo va a redituar una mayor difusión para los músicos y sabemos que eso significa más gente en los recitales y más discos que se venden”, explicó a ANCCOM Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI y guitarra y voz de la banda Ardilla.

El artículo 65 expone que el 30 por ciento de la música que se transmite en las emisoras privadas debe ser de origen nacional, y de ese porcentaje la mitad independiente. Por esto último se entiende cuando el músico es dueño de sus fonogramas, por lo que tiene el derecho de comercializar sus propios discos. “El músico independiente es el que desarrolla su carrera de forma autogestiva y sin convenio con discográficas. Genera su entorno de trabajo y no es que el músico independiente tiene que hacer todo, sino que va derivando gente que él elige para que lo ayude en su carrera”, explicó Lito Lisorski, guitarra de Ardilla y tesorero de UMI.

Según un relevamiento de 2016, a cargo de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), de 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo siete respetaron la de la música independiente. “Hay muy poquitas radios, alternativas, comunitarias, on line y de universidades que quizás hasta superan el porcentaje de música independiente en su programación, pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras en las que no se cumple ni de cerca”, remarcó Vázquez.

“Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas», dice el presidente de la UMI.

El filósofo y músico argentino Gustavo Varela reflexionó acerca del lugar que se le otorga a la cultura independiente: “En los gobiernos populares hay un espacio para la producción de lo nacional dentro de lo cultural. Pero con el sistema capitalista, y más con el gobierno neoliberal actual, la producción de cultura resulta siempre un inconveniente, un gasto”. A su vez, sostuvo que “hay dos tipos de economías: la del Estado y la del mercado, una soporta la posibilidad de la producción cultural y la otra no, ve si es redituable o no”.

En este contexto, los músicos agrupados en la UMI llevan adelante una campaña de visibilización y concientización para exigir el cumplimiento del artículo. En la movida los acompañan reconocidas bandas y músicos nacionales como Lito Nebbia, Ricardo Mollo, El Mató a un Policía Motorizado, Boom Boom Kid, Raúl Porchetto, Onda Vaga y Attaque 77, entre otros tantos que se prestaron a grabar videos y difundirlos por la causa.

El artículo 65 se encuentra vigente desde 2009, cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la última dictadura militar. No fue modificado en 2016, cuando a partir del decreto 267 del gobierno de Mauricio Macri se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que alteró una serie de artículos de la ley 26522. “Con la creación del ENACOM, pasó a haber un cinismo total sobre la Ley en general pero sobre el artículo en particular. Hace ya un tiempo largo que dejamos de tener algún tipo de conexión con la autoridad de aplicación”, denunció el presidente de la organización de músicos autogestionados en relación al organismo creado el 5 de enero de 2016 como resultado de la fusión del AFSCA y la AFTIC.

“El período 2009-2015, cuando todavía estaba el AFSCA, fue un momento de trabajo en la implementación del artículo. Había muchas dudas, más que nada en lo que se entendía por independiente”, expuso Vázquez. Por eso, desde la FAMI se generó un banco digital de música independiente, donde las radios pueden registrarse y acceder a discos de distintos géneros de todo el país, para poder cumplir con la cuota de música nacional independiente que exige la ley.

Son muchos los problemas a los que se fue enfrentando el artista independiente a lo largo de los años. Algunos como la producción y fabricación de discos, superados a partir de las nuevas tecnologías. “Hoy uno puede grabar un disco en su casa con una computadora sin necesidad de gastar un montón de plata en un estudio y luego fabricarlo con un sueldo normal”, explicó Lito Lisorski. Los condicionantes que encuentra hoy el músico autogestionado tienen que ver más con la difusión; “con el artículo 65 tratamos de generar esa herramienta por la cual cualquier músico pueda acceder a sonar en una radio de difusión masiva, por eso es tan importante para nosotros este artículo que logramos conseguir”, afirmó Ardilla.

Además, que se exija la plena aplicación del artículo 65 de la LSCA y de esta manera que se difunda la música nacional e independiente, les permite a los artistas hacer valer los derechos intelectuales de sus producciones. “Lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia. Algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si no quieren que se cumpla deberían explicar por qué”, denunció el presidente de la Unión de Músicos Independientes.

Actualizada 26/09/2017

Sep 27, 2017 | Comunidad, inicio

Para que una escuela sea escuela necesita de algunos ingredientes indispensables. Para que una escuela brinde educación y desarrolle personas con un proyecto de vida hacia el futuro necesita de un edificio, necesita de maestros y estudiantes, necesita bancos y sillas, necesita materiales como pizarrones, tizas y libros de lectura. Pues bien, la escuela Isauro Arancibia, a pesar de contar con todos estos ingredientes, no es reconocida como tal por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El instituto tiene todo pero aún le falta un componente fundamental: el reconocimiento legal.

El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo, en un edificio imponente, de tres pisos, con trapos de diferentes tamaños y escritos con diversas tipografías, pero con un mensaje en común: visibilizar el conflicto. Es que el Gobierno porteño se hace el desatendido, tal como explica su directora Susana Reyes, ante el reclamo por el reconocimiento estatal. “La respuesta que recibimos es puro silencio”, dice Reyes. Asimismo, Evangelina Aguilar, maestra de primer ciclo, se explaya en el mismo sentido: “La reacción del gobierno es contradictoria: por un lado, destina fondos y maestros como cualquier escuela pública y hasta las autoridades que nos visitan reconocen el proyecto que armamos, pero después no avanzan en la firma de la normativa”. Y enfatiza: “Se avanza y se reconoce la experiencia como valiosa, pero no se firma la reglamentación que nos ampare legalmente”.

Frente a este conflicto, el Isauro está preparado porque sabe de luchas. La institución, fundada en 1998, no siempre funcionó en la actual dirección, ya que siempre era trasladada de un lado a otro, hasta que en 2011 quedó instalada en Paseo Colón. Ese año, la Legislatura porteña aprobó un presupuesto de 14 millones de pesos para refaccionar el colegio pero pasó un lustro hasta que comenzaron las obras, porque en el ínterin apareció una seria amenaza: la demolición para dar lugar al Metrobus. Sin embargo, la comunidad educativa resistió con fuerza y logró en 2014 la suspensión del trazado del transporte público sobre su territorio.

El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo.

Pero el Isauro no tuvo paz. Las obras que se iniciaron en febrero de 2016 para remodelar la escuela se congelaron en abril de ese año ante una nueva amenaza de demolición, debido al resurgimiento de la idea del Metrobus. Frente a ello, el Isauro consiguió el triunfo definitivo, al menos en ese tema. No obstante, las malas noticias continuaron: en julio de 2016, la puerta del edificio fue violentada para causar destrozos y robos dentro de él. Allí, se llevaron materiales del jardín maternal como ropa, leche, pañales y juguetes, y también maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que concurren al Isauro.

Consultada sobre qué problemáticas sufre el instituto, la directora indica la inestabilidad de los trabajadores: “A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo. Nos ha pasado de tener compañeras que se jubilaron y que nunca fueron reemplazadas. Necesitamos que seamos escuela para que se tomen maestros capacitados”. Reyes cuenta que también esta situación es alarmante para los chicos que asisten al Isauro, quienes la mayoría viven en situación de calle. “Acá vienen a estudiar, a formarse como trabajadores en distintos niveles educativos”, comenta con contundencia.

“A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo», comentó la directora.

La escuela, sin embargo, había nacido como un proyecto de centro educativo, es decir, como una entidad que albergara a un número reducido de alumnos, con pocos maestros y solo dos horas diarias para brindar las materias básicas (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). Pero algo trastocó los planes: la llegada masiva de estudiantes, bajo una extrema vulnerabilidad social, con necesidades particulares para poder llevar adelante su formación primaria, obligó a transformar el proyecto y convertir, por lo tanto, el centro educativo en una escuela. “Esta transformación tiene que ver con más horas de clase, con una formación integral, donde además de las materias básicas, se dictan talleres de arte y comunicación”, cuenta la maestra Aguilar. Al mismo tiempo, se pueden cursar, en el colegio, oficios a contraturno. El objetivo, cuenta Aguilar, es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, y agrega que “lo que se busca es garantizar el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la salud”.

El objetivo es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, afirmó una de las maestras.

UN ACTO PARA RECLAMAR

Frente a este conflicto que padece el Isauro Arancibia, el pasado miércoles 20, la comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos corrientes. Un humilde escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, donde en su intersección con la avenida Paseo Colón, se levanta la casa de estudios. Allí, diferentes estudiantes tocaron algunos instrumentos y se dieron el gusto de cantar ante el público que apoyaba la iniciativa. También se exhibieron los productos de los talleres: fotografías, avioncitos de madera, libretas, ruedas de bicicleta, y también cosas ricas como bizcochos y cuernitos, hechos en el taller de panadería. En el festival también se hicieron presentes los chicos más pequeños, acompañados por una maestra de nivel inicial, quien con dinamismo y simpatía, los asistía hábilmente. A su vez, una cantante invitada tomó el micrófono hacia las cinco para alegrar aún más la tarde. Luego, la profesora de música y algunos alumnos, entonaron unas breves estrofas, compuestas por ellos previamente. “Esta escuela es una construcción colectiva. Fue la forma de organización y la potencia del proyecto lo que permitió en estos 19 años que no solo funcionemos, sino que hayamos crecido”, señaló Aguilar, mientras se iban sirviendo pizzas y gaseosas en la puerta del colegio. “Esta construcción colectiva se logra con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad educativa y con un vínculo muy estrecho entre ellos, tanto en la construcción como en la resistencia y en la lucha por este proyecto educativo”, sentenció.

La comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos.

El Isauro sabe que el no reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad como una escuela más constituye otra problemática a la que deben enfrentar con entereza. Es una lucha más en su larga experiencia, impregnada de triunfos y derrotas. Es un objetivo más, un paso más, para que la escuela sea escuela y no sufrir, por tanto, las condiciones que atraviesan en la actualidad. “Nosotros no tenemos una planta orgánica funcional que diga que tal maestro es de este colegio. Entonces, lo pueden mandar a trabajar a otro lado y este proyecto, desarmarse legalmente y muy rápido”, expresó Aguilar.

Desde aquel lejano 1998, la historia del Isauro Arancibia está plagada de conflictos, luchas y desatinos. Pero también, de muchas otras que alegran a cientos de chicos, jóvenes y adultos, que encuentran en esta escuela, un lugar de refugio ante tanta marginalidad social. También, su historia cuenta con resistencias y victorias. La solidaridad es un valor implícito que se explicita en el festival, donde los alumnos bailan con los maestros mientras Karina, La Princesita, suena de fondo. “Esta es una situación de extrema urgencia que no puede seguir sucediendo. El Isauro Arancibia es una escuela pública que se viene construyendo desde hace 19 años y que necesita de una ley que la reconozca como tal”, concluyó la cálida maestra Aguilar. Es una necesidad no solo de este colegio, con sus chicos y maestros, sino también de la sociedad en su conjunto. El Isauro necesita ese último ingrediente, la pata legal, para alegrar aún más su singular historia.

Un escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, allí tocaron instrumentos y cantaron ante el público que apoyaba la iniciativa.

UN MIMO A LA LUCHA

La valentía que exhiben día a día los trabajadores del Arancibia en su proyecto de resguardar a los chicos y adultos en situación de calle, tuvo su merecido reconocimiento el 14 de agosto pasado, cuando la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) le otorgó la distinción en el marco de la 2da Edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. La escuela fue premiada en la categoría de educación formal por su intensa labor de generar propuestas a las necesidades de los estudiantes, con el objeto de mejorar sus posibilidades de integración social. Asimismo, destacaron el proyecto de vida que elabora la institución “para que cada persona pueda imaginar un futuro y armar articulaciones con otros establecimientos que alojen a este sujeto educativo”.

Actualizada 27/09/2017.

Sep 26, 2017 | Comunidad, inicio

Comunidades indígenas originarias de distintos puntos del país instalaron, el pasado 23, una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe de vigilia que se extenderá hasta el miércoles 27. La concentración se da en vísperas de la sesión del Senado en la que se tratará la prórroga de la Ley 26160 que prohíbe los desalojos de los pueblos originarios de los territorios en los que viven. Referentes de más de cuarenta organizaciones, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, se reunieron para pasar cinco días a la intemperie a merced del cambiante clima –bajo intensos rayos de sol, lluvias torrenciales y temperaturas que por momentos se acercaron a los 30 grados y a las pocas horas apenas superaba los 10- con la esperanza de que sus reclamos sean escuchados.

La prórroga de la Ley de Emergencia, que suspende «la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas», será debatida en la Cámara de Senadores este miércoles luego de que su tratamiento, previsto en principio para el 7 de este mes, fuera rechazado tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición. De no aprobarse la prórroga, miles de familias de Pueblos Originarios podrían perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales.

A través de un comunicado de prensa, los representantes de las comunidades indígenas exigieron “el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios, consagrados en la Constitución Nacional, Leyes y Convenios Internacionales”. También reclamaron el cese de las persecuciones de los integrantes de las comunidades, que son procesados, presos, muertos y desaparecidos en la Defensa del Territorio. Exigieron: “Basta de estigmatización del movimiento indígena en los medios hegemónicos de comunicación”. Además, reclamaron por la aparición con vida de Santiago Maldonado, considerado un hermano por su solidaridad con la causa indígena y desaparecido en medio de un operativo de la Gendarmería Nacional contra manifestantes mapuches.

Actualizada 26/09/017

Sep 26, 2017 | Comunidad

En pleno centro y a pesar de los penetrantes rayos de sol del mediodía, las camperas naranjas y amarillas resisten con bandera en mano y tambores de fondo. “Los antárticos nos vemos como mucho una vez al año, pero cuando estamos juntos nos ayudamos a sobrevivir”, dice Andrea Concheyro, paleontóloga del Instituto Antártico Argentino (IAA), y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Andrea fue a la Antártida por primera vez a los veinticinco años, y ese fue el inicio de más de quince campañas en la Base Carlini, territorio argentino en el continente antártico. Fuera de agenda, los investigadores del Instituto se movilizaron la semana pasada para frenar la venta del único edificio propio, la histórica sede de Cerrito 1248. Finalmente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lo remató por USD 9.300.000. En lo que va del 2017, el organismo estatal recaudó más de 100 millones de dólares con la venta de inmuebles públicos que consideran ociosos, y hay programadas otras 17 subastas para los próximos meses, según se estableció por decreto del Poder Ejecutivo en abril de este año.

El conflicto por la sede de Cerrito 1248 comenzó el año pasado cuando la AABE decidió poner en venta el edificio por “resultar innecesario para la gestión a su cargo”, según el decreto 952/2016 del 19 de agosto. En octubre del 2016, el diputado porteño Javier Andrade (FPV) presentó un proyecto de ley para que el edificio y todos sus bienes se declararan como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Construido en 1917 por el arquitecto francés Joseph Gire, el edificio fue designado como sede oficial del Instituto Antártico días después de su inauguración en 1951. Argentina fue pionera en entender la Antártida como un polo científico. “Cuando otros países estaban concentrados en cuestiones de guerra, Argentina inauguró el primer instituto de investigación para la ciencia en Antártida. Fuimos visionarios, pero por unos pesos lo estamos perdiendo”, denuncia Juan Manuel Lirio, doctor en Geología y jefe del Departamento de Geología del IAA.

Desde su inauguración, el Instituto albergó material valioso: un museo de piezas antárticas y una biblioteca de más de diez mil libros y artículos de investigación. Todos esos elementos contaban con un sitio seguro de preservación y fueron trasladados sin chequear ni hacer inventarios a un espacio que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la calle 25 de Mayo, entre Paraguay y Viamonte. Los libros y apuntes se trasladaron como papeles descartables y sin consultar antes a los científicos del Instituto. “Este material no puede salir del edificio sin antes estar inventariado por nosotros mismos”, dice Tamara Manograsso, investigadora en geología en el IAA, mientras mira el edificio que en unas pocas horas será demolido para levantar una torre.

Lirio recuerda la entrada de nuevos investigadores en 2008, cuando se reactivó el proyecto de investigación antártica. Esto trajo nuevas iniciativas e ideas, pero hoy el camino parece desandarse poco a poco. “Es difícil retener a los investigadores jóvenes, porque para dar una posibilidad de carrera científica tenés que tener una continuidad en los proyectos de investigación”, explica Juan Manuel en relación a los contratados que trabajan por sueldos mínimos, sin los elementos necesarios ni un lugar físico estable, repartidos entre las dos sedes del Instituto: las oficinas de Balcarce y los dos pisos prestados por la Universidad de San Martín, donde aún no hay laboratorios ni equipamiento. “Actualmente no podemos hacer ciencia sin los convenios internacionales, porque en las oficinas sólo tenemos una mesada y una computadora”, completa.

Desde hace cinco años, el edificio de Cerrito 1248 esperaba su refacción, pero cada vez que se presupuestaban las obras aparecían otras urgencias: en 2016, el dinero se derivó a los alimentos para la campaña antártica, insumo básico para la supervivencia de los científicos que viajan a trabajar en el Continente Blanco. “Es claro que no somos prioridad”, reflexiona Juan Manuel. El investigador sabe de qué habla: lleva hechas más de 30 campañas en la Antártida, entre la Base Carlini y los campamentos, excursiones en las que se embarcan los dedicados a la geología y paleontología para analizar los fósiles que no se encuentran cerca de la Base.

Además de la extensa biblioteca, en el edificio de Cerrito funcionó un museo donde se hacían visitas guiadas y charlas de capacitación a maestros, profesores y otros trabajadores de la ciencia. También funcionaba allí todo el quehacer antártico: la organización logística de la Base Carlini, un laboratorio de electrotécnica, una imprenta donde las contribuciones al Instituto se traducían a cuatro idiomas, y un espacio para resguardar piezas museológicas únicas, como las de la expedición sueca de 1902. En 2013 empezaron a repartir al personal administrativo y científico a distintas sedes, pagando precios descomunales en alquiler. En 2015, se consiguió la sede en la Universidad de San Martín, pero durante la mudanza los investigadores pasaron nueve meses sin un lugar fijo, trabajando desde sus casas. “Mientras Chile invierte en su edificio antártico de Punta Arenas, o el British Antarctic Survey protege su patrimonio con más de 150.000 piezas museológicas, acá, que tenemos uno de los trabajos más profundos en ciencia en la Antártida, nos reemplazan por emprendimientos inmobiliarios”, advierte Concheyra. Y recuerda el proyecto que intentaron montar años atrás con algunos compañeros y compañeras de trabajo para dar a conocer en escuelas primarias algunos aspectos sobre la vida en la Antártida. “Cuando yo tenía seis años, en el Normal 4 me mostraron la película sobre la ´Operación 90´ y a partir de ahí empecé a soñar con ir a la Antártida”, recuerda. La película recrea la primera llegada argentina al Polo Sur, en 1965. “Así como yo, miles de chicos y chicas podrían dedicarse a la Biología, Geología o Paleontología”, plantea. El proyecto que intentaron llevar adelante era una muestra itinerante de fósiles de la Antártida para circular por escuelas en distintos pueblos del país. Sin embargo, una vez más, fueron sólo promesas: “Evidentemente hay un profundo desconocimiento y un marcado desinterés”, reflexiona Concheyra.

En medio de la Avenida 9 de Julio, un pingüino de peluche adornado con el estandarte naranja del IAA se ve entre las banderas. Romina viene a acompañar a su padre, Sergio, geólogo del Instituto. “Mi viejo va a la Antártida todos los años, desde antes que yo naciera, y es lo que más le gusta de su trabajo”, explica. Ella estudia Comercio Exterior, aunque admite que evaluó la posibilidad de dedicarse a la investigación: “Es muy duro el trabajo que hace mi viejo, porque no se queda en la Base sino que siempre está en los campamentos buscando muestras, es muy comprometido”. Sergio quiso llevarla a la Antártida en más de una ocasión, pero para viajar con sus familias los investigadores deben pasar más tiempo de lo que implica una campaña normal, por lo menos seis meses o un año.

Pasado el mediodía, la bandera se planta frente al edificio vidriado de Cancillería: “La soberanía y la ciencia antártica no se rematan, se defienden”. Se hace silencio y el petitorio, esta vez más combativo, vuelve a sonar amplificado por un megáfono. Camperas, bombos, pecheras y antiparras. Los que caminan se acercan y preguntan, otros sacan fotos, otros miran los carteles. Tras horas de resistencia, abre la puerta de la Cancillería Máximo Gowland, director nacional de Asuntos Antárticos. “Si no se puede evitar la venta, le pedimos que al menos nos den el tiempo necesario para retirar el material valioso con un inventario”, suplica Concheyra. La negativa fue inamovible: Gowland recibió el petitorio, el mismo que los antárticos habían entregado en la Defensoría del Pueblo, en la AABE y en la Casa Rosada, pero mantuvo la postura oficial. El remate concluyó el jueves por la tarde frente a la sede de Retiro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con una firma que marca un quiebre en la historia del Instituto. Los antárticos se quedaron sin edificio propio, sin biblioteca y sin museo. Queda, frente a la puerta de Cerrito, el germen de la unión ante la tristeza de la pérdida.

Actualizada 26/09/2017

Sep 20, 2017 | Trabajo

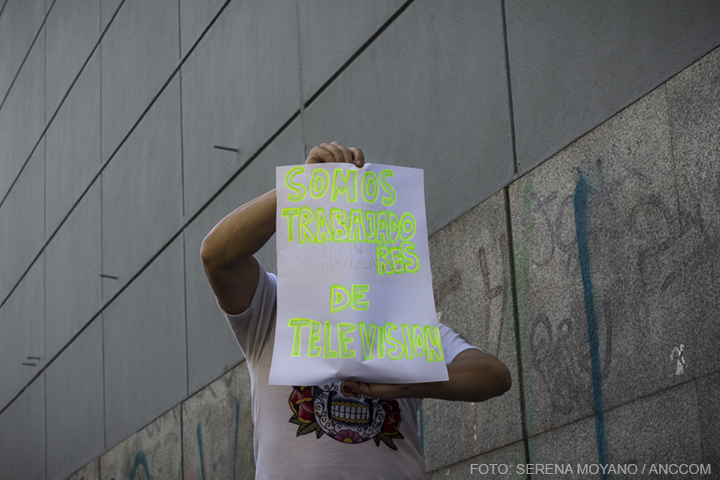

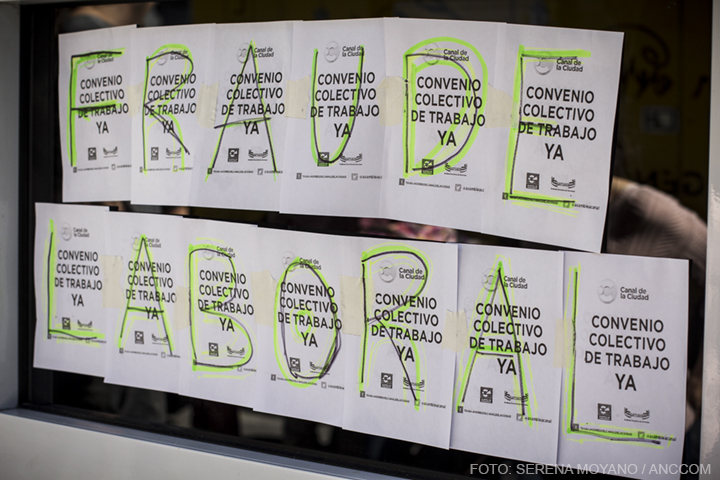

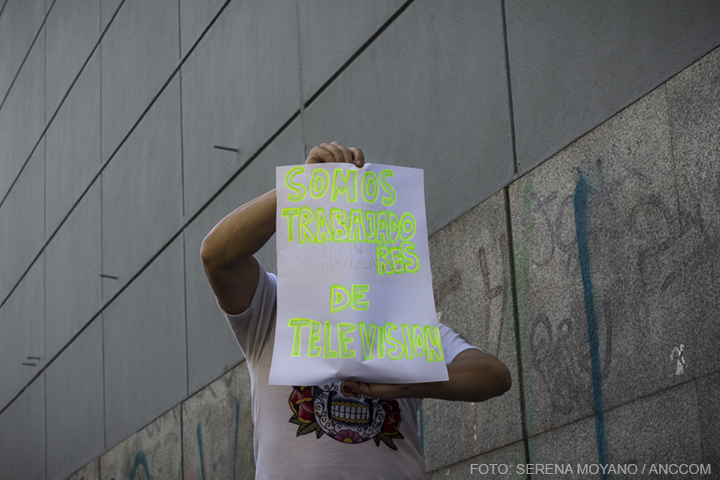

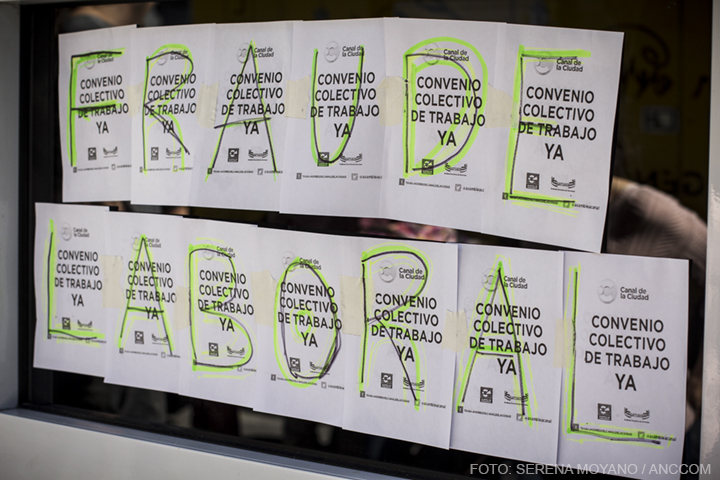

La dirección del Canal de la Ciudad desconoció un acuerdo firmado el 11 de julio con los trabajadores y la Dirección General de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad. El acuerdo buscaba generar un convenio colectivo que los equipare como trabajadores de televisión dentro de la planta. En protesta, los trabajadores desde hace dos semanas realizan ceses de actividades durante dos horas diarias y se reúnen en asamblea. El último día de agosto también realizaron un corte de calle frente al canal, para visibilizar el conflicto.

El reclamo de los trabajadores tiene dos cuestiones principales. La primera consiste en que se regularice el marco laboral, ya que en muchos casos realizan las mismas funciones pero tienen diferentes sueldos y diferente marco legal. La segunda es que se los considere trabajadores de televisión, ya que hasta el momento no perciben los derechos de su actividad específica, sino que están enmarcados bajo el Convenio de Trabajadores Administrativos.

El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados, quienes brindan sus servicios como monotributistas, es decir que no perciben aguinaldo, jubilación o vacaciones. Los trabajadores de planta, a su vez, cuentan con estos derechos, pero su sueldo es muy inferior al de los contratados.

El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados como monotributistas.

Mariana Gior, productora contratada en un programa del canal y delegada de la asamblea de los trabajadores, explicó a ANCCOM: «No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad. Si quieren pueden dar de baja el contrato, sin previo aviso y sin motivo porque no hay nada que diga lo contrario». Un ejemplo de esto es el caso de Fernanda Heredia, editora desde 2007 en el canal. Quedó embarazada en 2009 y la dirección del canal que estaba en ese momento le dijo que dejara de prestar sus servicios y que se volviera a presentar luego de su embarazo. Ella tuvo que hacer referencia a la Ley 3231 de 2009 que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos que prestan locación de servicios para el Gobierno, en la que se le da el derecho a la mujer embarazada de la suspensión de sus servicios, con pago de la contraprestación convenida.

«No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad», explicó la delegada de la asamblea de los trabajadores.

Un trabajador de planta de hace muchos años, habló sobre la situación de los contratados: «Hay personas que hace años que trabajan para el canal, sin embargo siguen teniendo que facturar. El reclamo es regularizar la situación. Actualmente tenemos distintos derechos pero las mismas obligaciones. Un ejemplo: hay dos camarógrafos en un programa y uno cobra como planta y otro como contratado. Esta discusión viene desde hace años». El mismo trabajador también explica que la precarización no es sólo de ahora, viene desde varias direcciones anteriores y nunca se solucionó. «Nosotros a esta gestión del canal le reconocemos que lo puso en marcha. Con la dirección anterior estaba estancado, y hace muchos años, ni bien asumió (Mauricio) Macri, hasta se había pensado en cerrar. Hoy en cambio, el canal cada vez incorpora más gente y programación. Pero la precarización es la misma que con las direcciones anteriores, lo negativo es la regulación que se mantiene».

El segundo reclamo, que arrastran desde hace diez años, es que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión. Como el canal se enmarca dentro de la estructura gubernamental, se lo considera una administración más. «El canal figura dentro de una Dirección General. Es un último escalafón de la estructura, algo muy pequeño. No tenemos la categoría de un canal de televisión. No se consideran las tareas específicas que hacemos. Somos considerados trabajadores municipales. Pero acá hay cámaras, productores, asistentes de cámara, coordinación y tareas específicas de un canal de TV. No hay otra área del Gobierno donde se realicen estas tareas», expresó la delegada Mariana Gior. Esto además impide que reclamen derechos propios de trabajadores de televisión, como por ejemplo, poder afiliarse al Sindicato de Trabajadores de Televisión (SATSAID). Actualmente están en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fernanda Heredia contó que una vez quiso presentar una ficha de asociación voluntaria al SATSAID y se la impugnaron. El delegado de base de SATSAID dijo que a lo largo del país la mayoría de los canales de las ciudades tienen criterio de canal de televisión, que la situación de la ciudad no puede darse como se presenta actualmente.

Los trabajadores reclaman que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión.

Otro punto que preocupa a los trabajadores es que el lugar asignado para el Canal de la Ciudad en la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) todavía no se ha usado, y solo pueden mirar la señal los abonados al cable. Buscan que esta situación también se regularice, ya que el canal se paga con los impuestos de los porteños, por lo que no tendrían que tener televisión paga para poder verlo. Uno de los trabajadores más antiguos del canal, resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».

Uno de los trabajadores más antiguos del canal resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».

Actualizada 19/09/2017.