Mar 20, 2023 | DDHH, Destacado 3

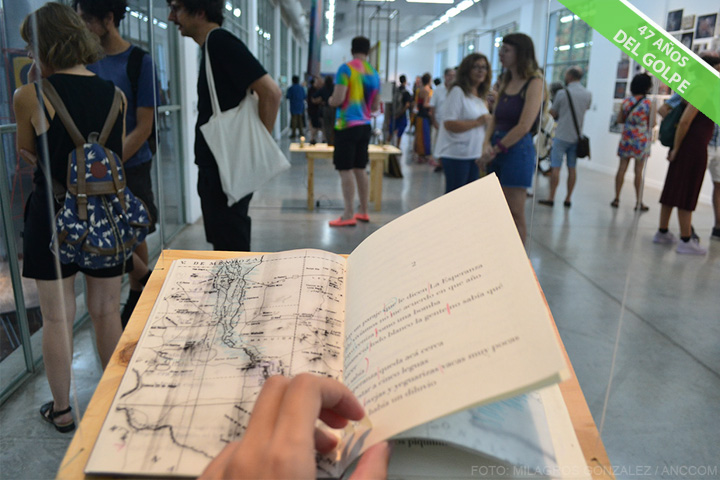

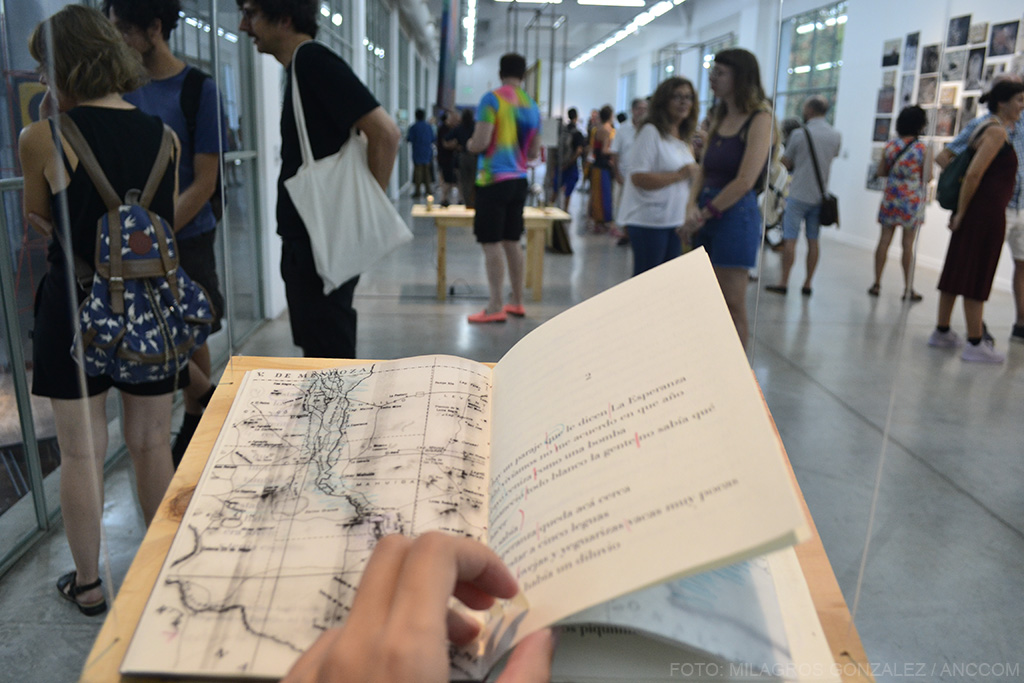

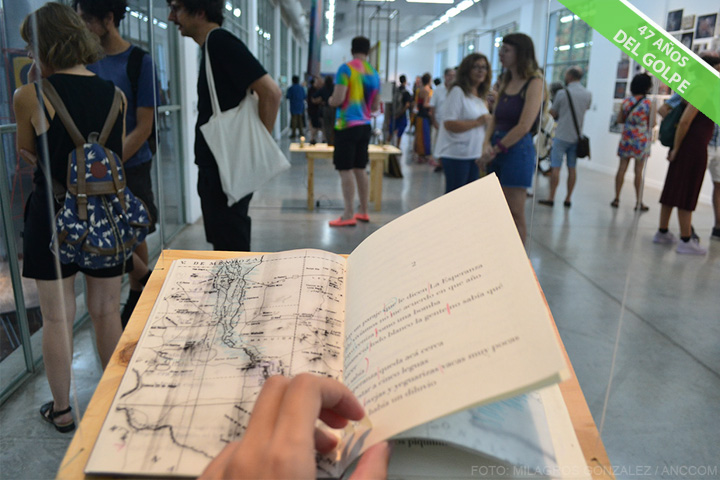

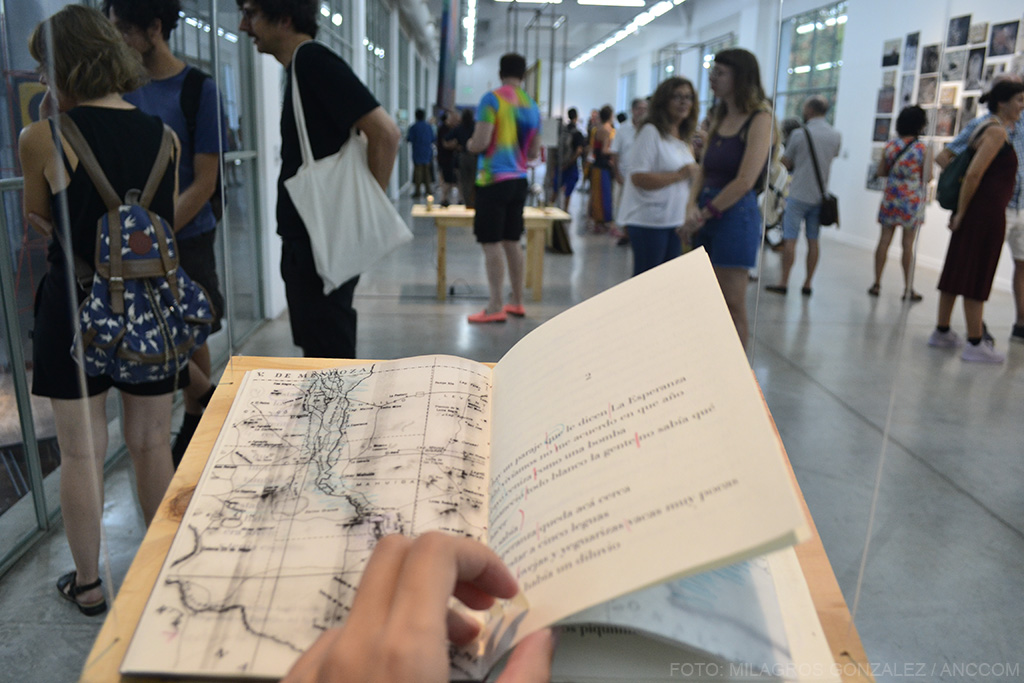

En el Centro Cultural Haroldo Conti se inauguró «Comunicar los juicios», una muestra sobre formas creativas de contar los procesos judiciales de lesa humanidad.

En vísperas del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el sábado pasado se inauguró Comunicar los Juicios, una muestra multifacética que se presenta hasta el 28 de mayo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, de Av. del Libertador 8151 (ex ESMA), con entrada libre y gratuita.

Las obras agrupadas bajo el concepto de “contar los juicios” presentan las distintas herramientas que se han usado para construir comunicación sobre los juicios de lesa humanidad en nuestro país. Por una parte, se exhiben los Microrrelatos, que recuperan pequeñas historias, testimonios y escenas de los juicios en formato audiovisual breve. Mientras que en otra sección, En la tierra son actos, se despliegan las diferentes acciones creativas llevadas a cabo desde los movimientos de derechos humanos contra el olvido y el silencio, para mantener la demanda de justicia.

Los artistas que participan son Luis Abregú, Almendra Acosta Galera, Luis Angeletti, Federico Geller, Gabriel Giaiman, Hugo Goldgel, Lisandro Guma, Gauadalupe Marin Burgín y Leandro Torres. El equipo de microrrelatos está coordinado por Alejandra Dandan, con la curaduría a cargo de Guadalupe Marín Burgín y Federico Geller.

El proceso de justicia por delitos de lesa humanidad comenzó con la vuelta de la democracia en 1983, pero se vio interrumpido durante casi 20 años por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, además de los indultos, que garantizaron la impunidad de represores. Con la declaración de nulidad de esas normas en 2003, se reanudaron y se completaron más de 280 juicios, con 1.146 represores condenados.

En este sentido, las organizaciones de derechos humanos, desde Madres, Abuelas, Familiares, CELS, H.I.J.O.S., entre otras, crearon distintas estrategias de comunicación creativas para acompañar y mantener activa la demanda de justicia. En la tierra son actos, se despliegan algunos ejemplos de acciones de comunicación. Por ejemplo, los dibujos de los juicios, dado que en algunos tribunales establecieron límites al trabajo de los fotógrafos. En el año 2010 en Comodoro Py solo se permitió su ingreso por algunos minutos. La respuesta de H.I.J.O.S. junto con la Facultad de Diseño Gráfico y el IUNA fue convocar a dibujar los juicios. También, se muestran las fotografías, los escraches, el trabajo en radio, mapas de juicios y de represores como formas de construir comunicación alternativa.

En pandemia, cuando las audiencias comenzaron a ser televisadas, un equipo de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación comenzó a desarrollar un dispositivo para facilitar y humanizar el acceso a la amplia cantidad de información que producen en las salas. Guadalupe Marín Burgin, curadora de la muestra, explica que los Microrrelatos fueron llevados a cabo por el esfuerzo colectivo tanto de periodistas, artistas, editores como de investigadores, quienes a partir de fragmentos de testimonios vertidos en las audiencias, y en contacto con las víctimas y abogados, realizan un relato audiovisual de breve duración. La exhibición propone un recorrido plástico por las causas judiciales, mediante animaciones de dibujo, collage y material de archivo, expone un conjunto de bocetos y obras. También se encuentran disponibles en forma de episodios en las redes y canales de difusión de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y son también emitidos por TV Pública y proyectados en salas del INCAA antes de las funciones.

El acto de inauguración estuvo encabezado por la actriz Lola Berthet, Directora Nacional del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti desde el 2020, quien destacó el trabajo de todo el equipo de investigación y de artistas como fuerza de lucha, en el marco de los 40 años de la democracia. Con el eje en arte y memoria, se presentaron además dos muestras de artes visuales e instalaciones: Uso y función. Objetualidades poético-políticas de la ESMA, y Remolino de tiempos. La presentación finalizó con unas palabras del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina, Horacio Pietragalla Corti, quien señaló la importancia de estos espacios de memoria frente al negacionismo, y el avance de la derecha actual. Además, remarcó que el trabajo en materia de Derechos Humanos continúa.

Federico Geller, señaló que la idea de la muestra Comunicar los juicios apunta a que “los juicios no sean solo un procedimiento judicial en un laberinto lleno de telarañas, sino una caja de resonancia para aprender y para encontrar conocimientos nuevos. Porque los juicios generan conocimiento nuevo, donde las imágenes, los objetos, los audios se ponen a dialogar entre sí. También para renovar este compromiso de la parte democrática de la sociedad”.

En este sentido, Geller señaló la importancia de los espacios artísticos y creativos en relación a la memoria teniendo en cuenta el contexto político social actual: “Nos gustaría que esta cajita de resonancia sea apropiada por todos los que vean la muestra, para poder también luchar contra las mayores amenazas que afectan esta democracia que estamos construyendo a golpes. Nuestro deseo es que logremos imprimirle al proceso político un trabajo de repudio a la mafia judicial y que usemos las herramientas artísticas que tenemos, usemos herramientas nuevas y que le demos un nuevo aliento a la democracia y que dibujemos colectivamente el horizonte que hace falta”.

Abr 24, 2019 | Culturas, Novedades

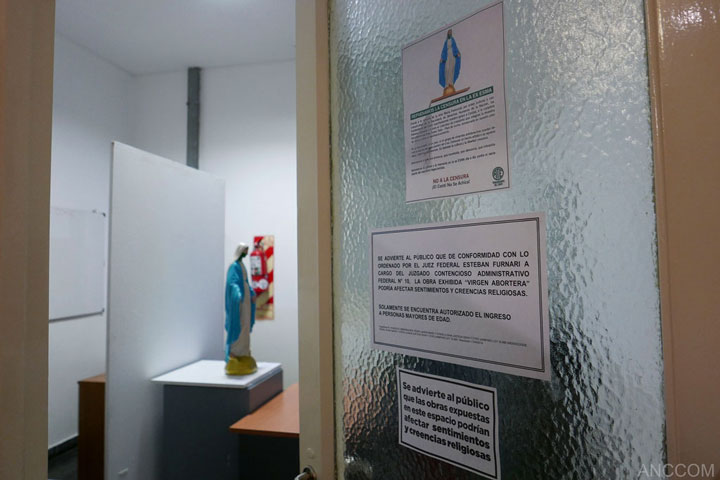

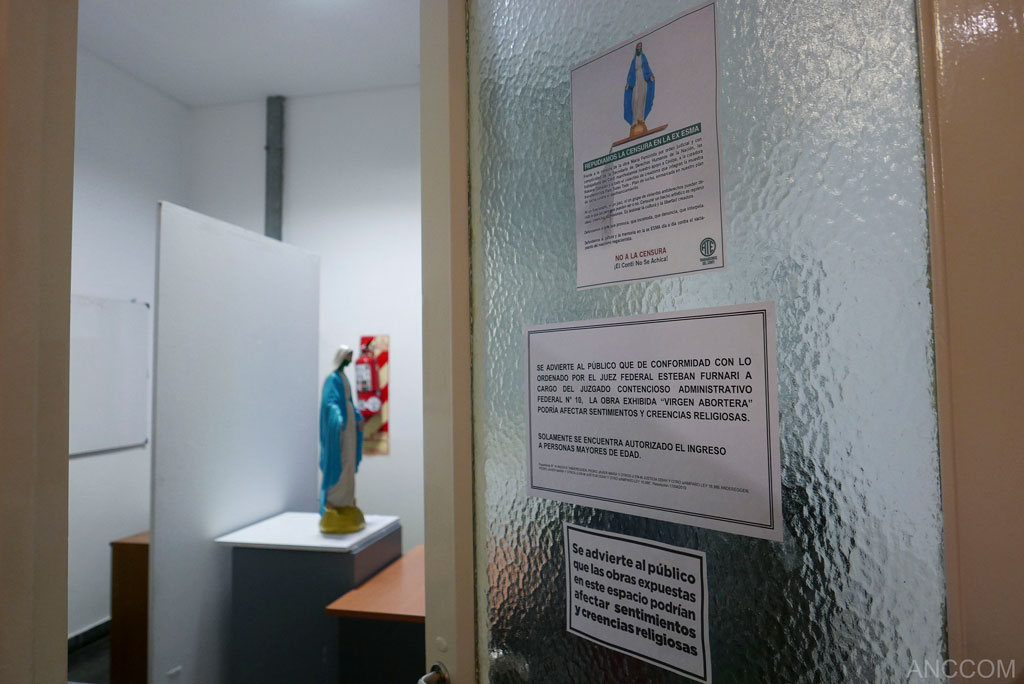

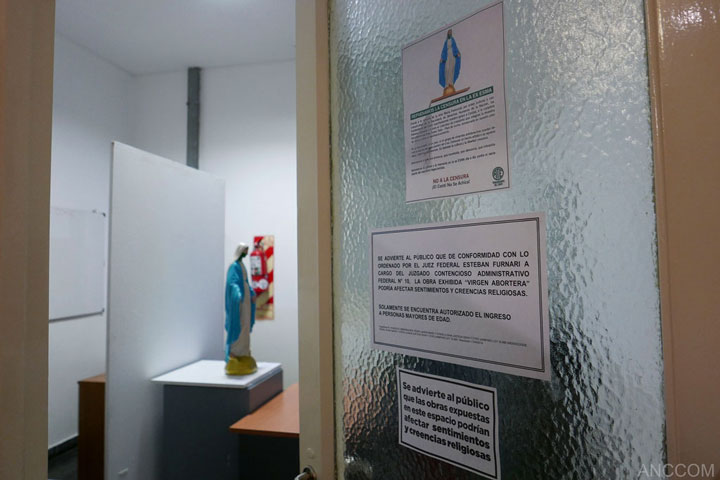

Un fallo judicial obligó a exhibir la obra de arte de manera restringida.

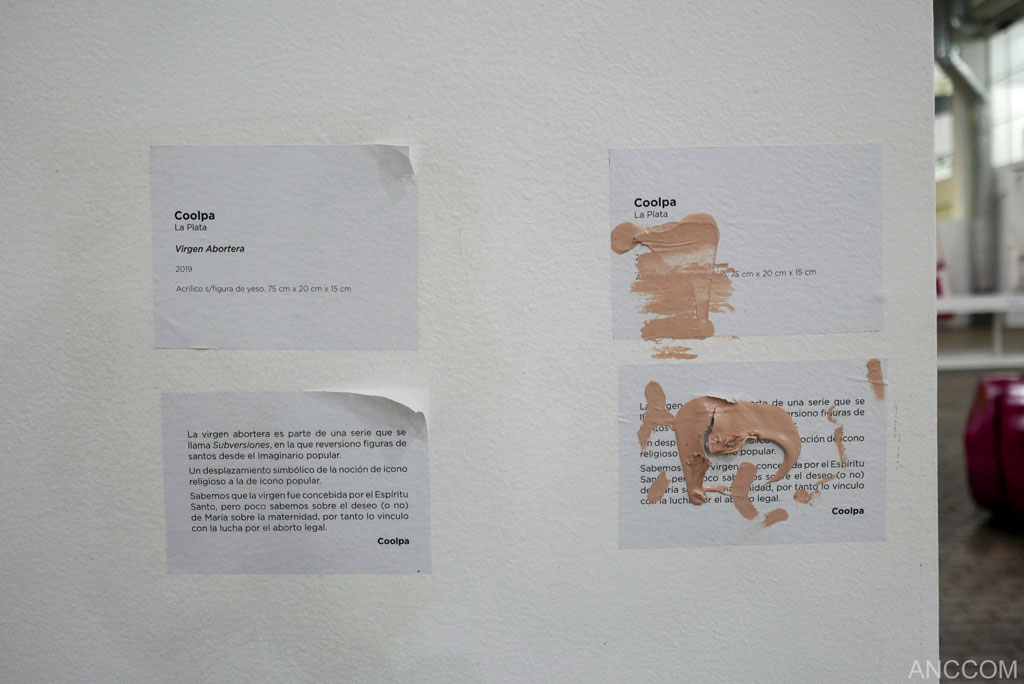

La obra María Abortera, realizada por Silvia Lucero, fue “separada” de la muestra Para todes tode que se realiza en el Centro Cultural Haroldo Conti, a partir de una orden judicial expedida el miércoles pasado por el juez de primera instancia Esteban Furnari. La medida fue impulsada por organizaciones que se oponen al aborto legal, seguro y gratuito porque consideran la exhibición de esta pieza como una profanación de la imagen de la virgen, ya que la estatua lleva un pañuelo verde pintado en su cara. “Tomar la decisión de encerrarla en una habitación me parece ridículo”, sostiene la autora.

La organización Abogados x la Vida dio a conocer su rechazo hacia María Abortera desde el momento de la inauguración de la muestra curada por Kekena Corvalán, cuando se hizo una entrada paródica de la obra en forma de procesión hacia la exhibición. Al día siguiente de este evento el director del centro cultural, Alex Kurland, se comunicó con Corvalán pidiéndole que retire la obra. “Yo no bajo, yo no censuro –le respondió ella, según cuenta a ANCCOM-. El director del Conti me dijo que si no lo hacía yo iba a ser peor. Pero sostuve que debían sacarla ellos, que ellos debían pagar el costo político porque esto es censura”. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, dirigida por Claudio Avruj, expresó mediante su página de twitter que no comparten algunas manifestaciones de la muestra y que fueron “sorprendidos en nuestra buena fe, al disponer un espacio de un centro cultural público para la exposición de una muestra que contiene elementos ofensivos no informados previamente. Caso contrario, hubiésemos objetado su exhibición”.

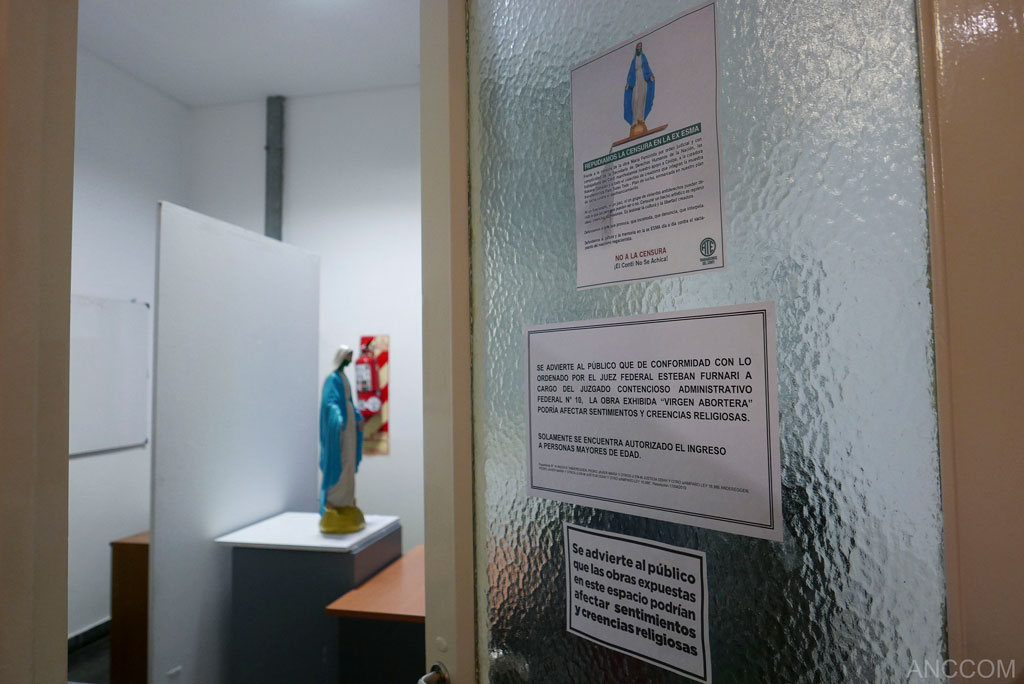

Lucero considera que estos ataques visibilizan sobre todo la postura que tienen estos sectores de la sociedad hacia la legalización del aborto y recuerda: “La mostré en varios lugares y nunca tuvo esta repercusión”. La estatua de la virgen con el pañuelo se encuentra dentro de una serie llamada Subversiones que Lucero realizó como tesis para su licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de la Plata. La serie se compone de diversas estatuas de santos subvertidas, “entre ellas estaba María Feminista, pero el año pasado cuando la llevaron al Encuentro Nacional de Mujeres le empezaron a decir María Abortera. Como en lo popular se le decía así me pareció bien cambiarle el nombre”, cuenta la autora sobre los inicios de la obra.

El grupo de abogados católicos creó el 19 de marzo una campaña online para juntar firmas en busca de que la estatua fuera retirada y desde ese momento lograron recaudar 20 mil firmas. Sobre esta medida la curadora Corvalán sostiene: “Es una locura que un grupo minúsculo, porque esa cantidad de firmas no es nada, le diga a los demás lo que puede o no ver. Es una cosa digna de los momentos más oscuros del conocimiento humano”. Sin embargo, aunque este número pareciera no ser tan importante, a partir de esta movilización y con la fuerte presión realizada por Pedro Andereggen, perteneciente a la Democracia Cristiana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lograron en primera instancia la expedición de una medida cautelar que sostiene que la obra debe ser exhibida en un salón a puertas cerradas con acceso permitido solamente a personas mayores de edad. Corvalán dijo a este respecto: “Ahora acatamos la orden judicial, no queda otro remedio, la obra está guardada en una oficina, pero salimos a decirle a los medios que esto es un acto de censura”, dice Corvalán, que también considera que la prohibición de la entrada a menores es otro problema, “porque si hay un nene que es agnóstico, que no está bautizado en ninguna religión, ¿quiénes son estos abogados católicos varones para decir que no podés llevar a tus hijos e hijas?”

Desde el comienzo de la exhibición hasta el momento en que la virgen abortera fue retirada Corvalán sufrió diversos ataques mediáticos por parte de las organizaciones y personas que están en contra de la obra y del acceso al aborto legal, seguro y gratuito. “Están apareciendo dos notas diarias con mi nombre denunciándome por sostener esta ‘profanación’ –cuenta Corvalán a ANCCOM-. En medios menores, pero los comentarios que deja ahí la gente son terribles. Más todos los mensajes que recibimos por Facebook”. Incluso han pedido que se retire su nombre e imagen de todos los eventos del centro cultural. “Esta gente es muy mediática, en realidad son muy poco numerosos pero son muy trolls, están todo el tiempo insultando y quejándose. Diciendo cualquier cosa también, porque yo no soy la autora de la obra, yo soy la curadora”, dice Corvalán.

También la realizadora de la obra ha recibido agravios por medio de las redes sociales de personas que al enterarse de la existencia de la virgen a través de los medios la desprecian. “Tengo pensado seguir haciendo lo que hago –dice Lucero-. Me parece que va a estar complicado exponer en algún lugar público, al menos en el contexto actual. Pero no voy a dejar de hacerlo”.

A partir de que María abortera fuera retirada de la muestra los y las trabajadoras del Conti expidieron un comunicado y comenzaron a juntar firmas en contra de este acto de censura. Cuenta Corvalán: “Ya hay muchas propuestas para hacer cosas incluso humorísticas: poner una virgen sin pañuelo, a ver si también les molesta; o hacer una performance. Desde el campo cultural se está tomando esto con mucho humor en un momento en el cual la situación político-económica está muy complicada”. Resulta muy simbólico que este acto suceda en un espacio como el Centro Cultural Haroldo Conti, donde los derechos humanos y la libertad de expresión son ejes centrales. “Yo pensé esta muestra que cruza géneros y memoria, y también problematiza la situación de desfinanciamiento de un lugar como este, porque Avruj no destina presupuesto, está achicando y busca que se asfixie este espacio”, concluye Corvalán.

May 16, 2017 | Culturas

Un hombre frente a una cámara, como si ésta no estuviera. Él y su familia en el festejo del cumpleaños número cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta… Ya no importa. Ya no importa porque no hay números sobre la torta de cumpleaños. Ya no importa porque hay una sola vela y una bengala, en símbolo de celebración. El hombre toma la bengala y la agita en el aire mientras sonríe hacia arriba, mirando al cielo y pidiendo un deseo.

“Esa foto fue en el último cumpleaños de mi viejo. Agarró la bengala y la empezó a agitar mientras miraba para arriba. Sentí que estaba pidiendo todos los deseos ahí, mirando la luz, como si mirara a mi abuela diciéndole: “Quiero ir con vos”, cuenta Nahuel Alfonso, explicando la secuencia de fotos más personales de su muestra. “Era muy importante su madre para él y en ese momento me dio la impresión de que él también se quería morir. Cuando llegué a casa, bajé las fotos y las empecé a mirar. Cuando me di cuenta que había doce personas alrededor de él, como en la Última Cena, pensé: El último cumpleaños. Pasó un mes y medio y falleció. Nos tomó por sorpresa. El 2014, fue un año durísimo: mi abuelo murió en enero, mi abuela en marzo, él en mayo y mi mamá en junio. Y eso muestra esa serie de tres fotos. El espacio que dejé entre la foto del cumpleaños y la que sigue, la del pasillo de la villa que da a la puertita de mi casa, es para mostrar justamente ese vacío, lo que pasó cuando él se fue. Y la tercera foto si la armé. Le pedí a todos que sacaran el poster de Jesús y que movieran las coronas de flores para que quedara solo el cajón con mi viejo. Les dije: “Quiero hacer una foto de mi papá, así que váyanse todos para atrás”, termina Nahuel, señalando la foto del velorio de su padre.

La muestra está compuesta, en su mayoría, por retratos.

Nahuel Alfonso, autor de la muestra de fotografía “Ciudad Oculta”, inaugurada el sábado 22 de abril en el centro cultural Haroldo Conti (ex ESMA), muestra la profundidad de la vida real en las villas, no desde la mirada externa, sino, desde “un pibe que vive en su barrio. La muestra transmite cercanía con las personas, que es una de los grandes motivos por los que hago fotografía. Si se fijan bien, es una muestra compuesta, casi por completo, por retratos. Empatía, ponerse en los zapatos del otro, acercarse con la gente, relacionarse. Creo que transmite eso: el valor de las relaciones humanas”. Los pasillos de la villa que no ocultan nada, muestran a sus integrantes, invisibles, auténticos, entre esos pasillos.

Nahuel arrancó con la fotografía al ingresar en los talleres de PH15, organización encargada de llevar talleres de fotografía a los chicos de Ciudad Oculta, villa 15, a partir de darle una cámara a cada uno y guiarlos en el camino del juego con las imágenes: “PH15 les brinda herramientas para su futuro: poder pensar el trabajo en equipo, crear y recibir una crítica constructiva y poder hacer valer sus opiniones. Estas, son todas herramientas que les faltan en otros ámbitos de su vida, y que el taller les deja, luego de su paso por las clases”, cuenta Miriam Priotti, una de las directoras, que junto con Moira Rubio Brennan, crearon la organización hace ya más de 15 años. “Difundimos la organización, cada vez con mayor esfuerzo. Las únicas formas de financiación son la venta del libro de los 15 años de la ONG, donaciones, venta de obra y donaciones de cámaras fotográficas que componen la totalidad del equipamiento de trabajo que se les da a los chicos”, cuenta Miriam para comprender la dinámica de la fundación.

Nahuel Alfonso, autor de la muestra de fotografía “Ciudad Oculta”, muestra la profundidad de la vida real en las villas, no desde la mirada externa, sino, desde “un pibe que vive en su barrio».

“Es Ciudad Oculta, pero al mismo tiempo no lo es. La muestra se podría llamar Familia o El barrio, pero es Ciudad Oculta, aunque no está mostrada como oculta, sino que retrata lo que ve un tipo común en su barrio. Y las fotos son eso: imágenes que retratan a las personas que viven en ese barrio”, explica Nahuel mientras detalla cómo llegó a la realización de la muestra, luego de que le robaran la computadora con sus trabajos hace algunos años. Gracias a la ayuda de algunos colegas y de la fundación, consiguieron rápidamente el material de trabajo para que pudiera seguir produciendo y lograron que tuviera todo lo necesario para, finalmente, presentar Ciudad Oculta, que se podrá visitar hasta el 30 de julio, con entrada gratuita.

“A los doce años fue la primera vez que tuve una cámara en mis manos. Se la había robado a mi mamá y la llevé con los chicos. Mientras ellos les bajaban los pantalones a otros, yo sacaba fotos. Era todo un juego”, recuerda Nahuel viejos tiempos. Las fundadoras de PH15 cuentan que ha cambiado mucho el lugar desde donde los chicos se acercan a los talleres. En los comienzos, no tenían ningún contacto previo con una cámara, mientras hoy no solo conocen su funcionamiento, sino que ingresan con muchos prejuicios: “Ahora quieren acceder a una nueva forma de contar y de relacionarse con la herramienta, teniendo que derribar muchos prejuicios sobre qué mostrar y cómo mostrarse en una fotografía. Hoy, hay mucho prejuicio por deconstruir para que puedan tener un lenguaje más propio”, explica Moira.

«Los pasillos de la villa que no ocultan nada, muestran a sus integrantes, invisibles, auténticos, entre esos pasillos».

Ninguna de las fotografías de la muestra fue realizada para la exposición, sino que todas fueron tomadas en momentos espontáneos o específicos que retrataron una cualidad particular de la villa. “Cuando retomé la fotografía, ya venía buscando una herramienta artística de expresión. Había pasado por la literatura, la música, la pintura, y lo que me pasó es que quise probar de vuelta y volví al barrio. Ahí saqué la foto del paraguas. Tendría 20 años más o menos, y en ese momento me di cuenta que quería dedicarme a la fotografía realmente. Fue la foto que me ancló en una realidad y me hizo entender quién soy y qué es lo que quiero ser”, revela Alfonso al mostrar la foto principal de su muestra.

PH15 sostiene que el arte funciona como una herramienta que genera cambios en la vida de las personas, más allá de la inclusión dentro de un lenguaje artístico. Y Nahuel resume que él hace fotos como quien escribe poesía: “Estás ahí y empezás a narrar lo que ves, contándolo desde las emociones. Las fotos por sí mismas, muestran lo que uno quiere expresar. Por ejemplo en esta foto, mi abuela a oscuras mirando la tele, no es solo eso, sino que es el símbolo de mi abuela, que se sienta todos los días a la misma hora en frente de la tele, pareciendo ser la única compañía que tiene: Tac. Esa es la foto”.

Ciudad Oculta se podrá visitar hasta el 30 de julio, con entrada gratuita.

Actualizado 16/05/2017

Mar 9, 2016 | destacadas

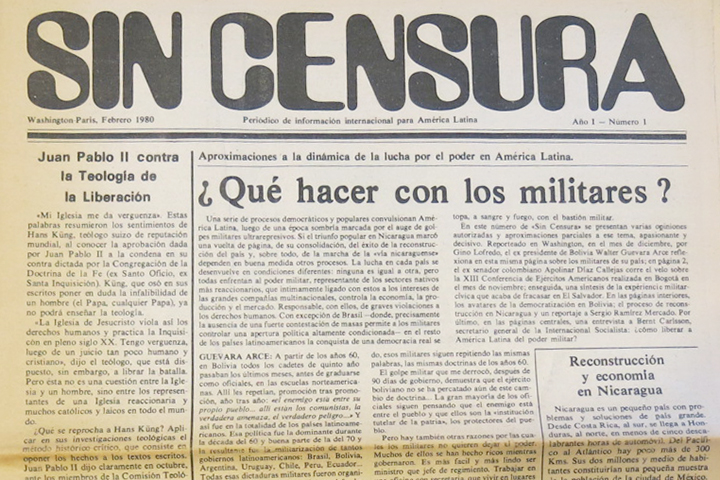

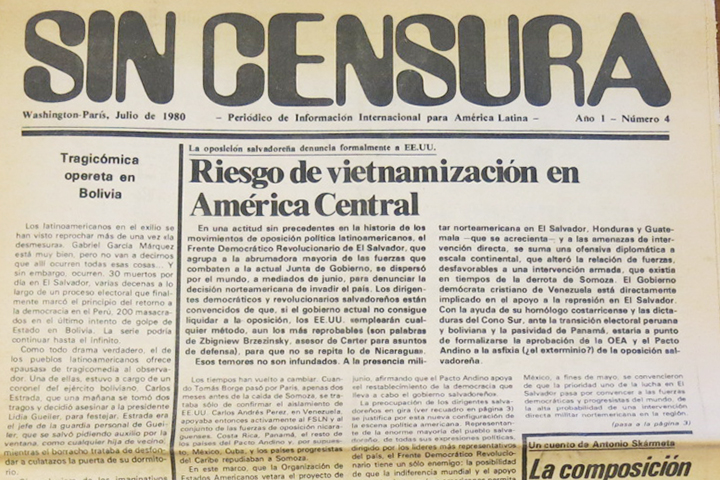

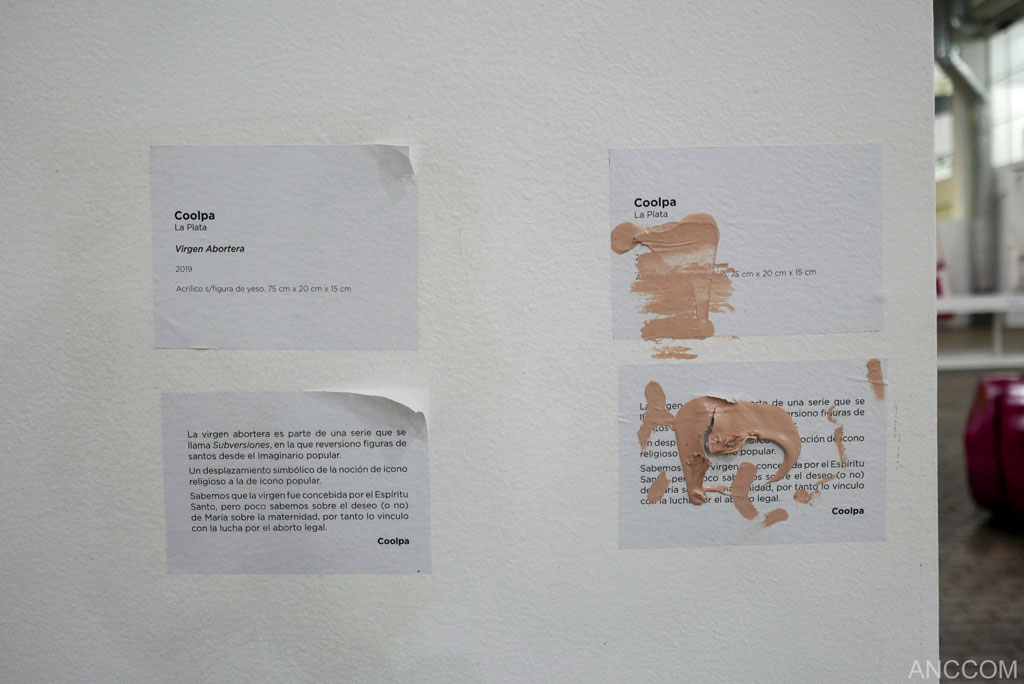

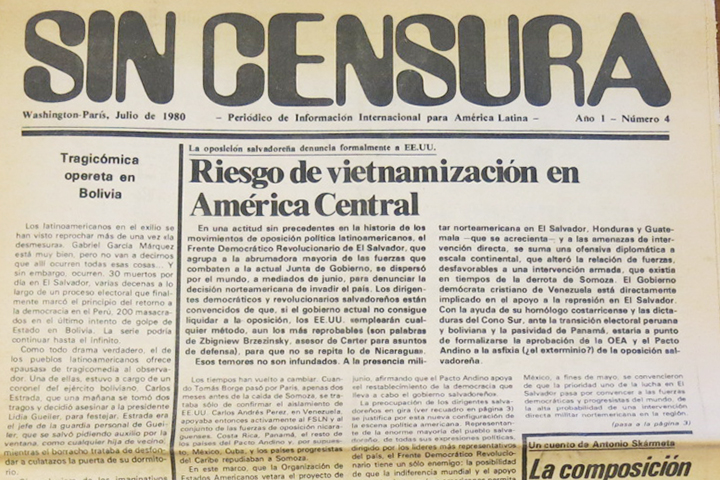

“¿Y si le ponemos Sin Censura?” La idea se le ocurrió a Julio Cortázar. A fines de 1979 en París, el grupo que componía junto a Carlos Gabetta, Oscar Chino Martínez Zemborain, Hipólito Solari Yrigoyen, Gino Lofredo y Osvaldo Soriano buscaba nombre para un periódico que se proponía denunciar internacionalmente los crímenes que se estaban cometiendo en las dictaduras de América Latina y romper el bloqueo informativo. El sábado pasado, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se proyectó S. C. Recortes de prensa, un documental que reconstruye la historia de esta publicación clave, llevada adelante por este grupo marcado por el desarraigo y el compromiso militante de contar la verdad e informar lo que se pretendía callar. Dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain (hijo de El Chino), el filme cuenta con testimonios inéditos y materiales de archivos diversos y se propone, a partir de la reconstrucción de Sin Censura, reflexionar sobre el rol de los periodistas y de los medios de comunicación en aquella época.

S. C. Recortes de prensa es un documental que reconstruye la historia de esta publicación clave y está dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain.

La omisión como regla

Inaugurada la dictadura argentina con el golpe de Estado de 1976, la intervención de las Fuerzas Armadas sobre los medios de comunicación fue inmediata y absoluta. Sabían muy bien el poder de la palabra: había que manipular la información y censurar las voces disidentes. Había que reprimir los cuerpos, lo que decían y lo que pensaban.

Algunos medios fueron expropiados y controlados por los propios dictadores –como La Opinión, hasta su cierre definitivo-, otros mantuvieron cierta independencia periodística –es el caso de The Buenos Aires Herald– y otros establecieron alianzas estratégicas con el gobierno militar jugando un papel decisivo –y sobreactuado- como legitimadores de la dictadura y justificadores de la represión, como el caso de La Nación, Clarín y La Razón.

Con tan altos niveles de censura, de persecución ideológica y de represión, la omisión fue la regla de los medios de comunicación. Había que callarse la boca. Muchos periodistas eligieron el silencio, pero también hubo quienes se opusieron entre líneas escribiendo lo que se podía. Centenares de periodistas fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Y los que querían evitar ese destino, se vieron forzados a exiliarse.

En ese contexto de exilio coincidió el grupo fundador de Sin Censura. Con el aporte de mil quinientos dólares cada uno para financiar las publicaciones y su distribución –lo que implicaba un gran esfuerzo para quienes se encontraban entre la imposibilidad de conseguir trabajo y la sobrevivencia- los seis conformaron el Consejo Directivo del periódico, que contó con la colaboración y las voluntades de Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex presidente chileno, entre otros.

El nombre que se le ocurrió a Cortázar iba contra un principio periodístico: nunca un título debía ser negativo. Pero en una región dominada por la censura y la autocensura, en un contexto latinoamericano de manipulación informativa y de libertad de expresión cercenada, Sin Censura obedecía al objetivo y a la razón de ser del diario. Sin Censura transfiguró así el exilio en un valor de combate. El diario aglutinaba diversas ideologías: militantes del PRT, radicales, intelectuales; pero todos compartían el compromiso y la pasión por una forma de hacer periodismo, un periodismo a favor de la verdad y combativo contra la dictadura, contra la represión, contra la muerte.

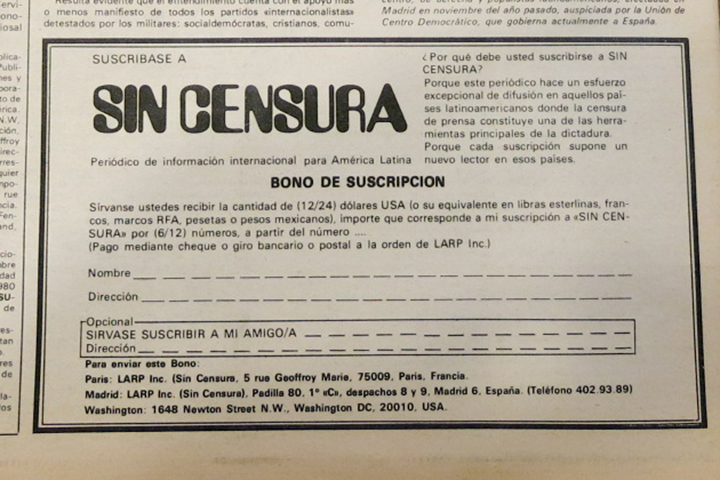

El trabajo era artesanal: se reunían en una casa con sus hojas de papel escritas y tipiaban los textos en la máquina con el formato de diario, pegaban tira por tira hasta completar una película, que se imprimía y finalmente se enviaba el diario por correo postal desde Francia a Washington, punto desde el cual se repartían alrededor de tres mil ejemplares a la Argentina, mil a Chile, mil a Uruguay y quinientos a Paraguay.

Como las denuncias de violaciones a los derechos humanos que llegaban del exterior eran inmediatamente traducidas por el gobierno militar como parte de una “campaña antiargentina” que según ese razonamiento lo único que buscaba era “desprestigiar al país”, la distribución de Sin Censura tenía que ser estratégica. Si la correspondencia venía directamente de Francia, España o México, iba a ser sospechosa: la mayoría de los exiliados latinoamericanos se refugiaban en esos países. ¿Pero quién desconfiaría de Estados Unidos? Así ingresaba el diario de manera clandestina a los países de la región latinoamericana para informar sobre lo que no se decía en la prensa argentina. El Número 0 aparece fechado en noviembre de 1979. En total fueron 6 publicaciones.

El nombre que se le ocurrió a Cortázar iba contra un principio periodístico: nunca un título debía ser negativo.

El documental

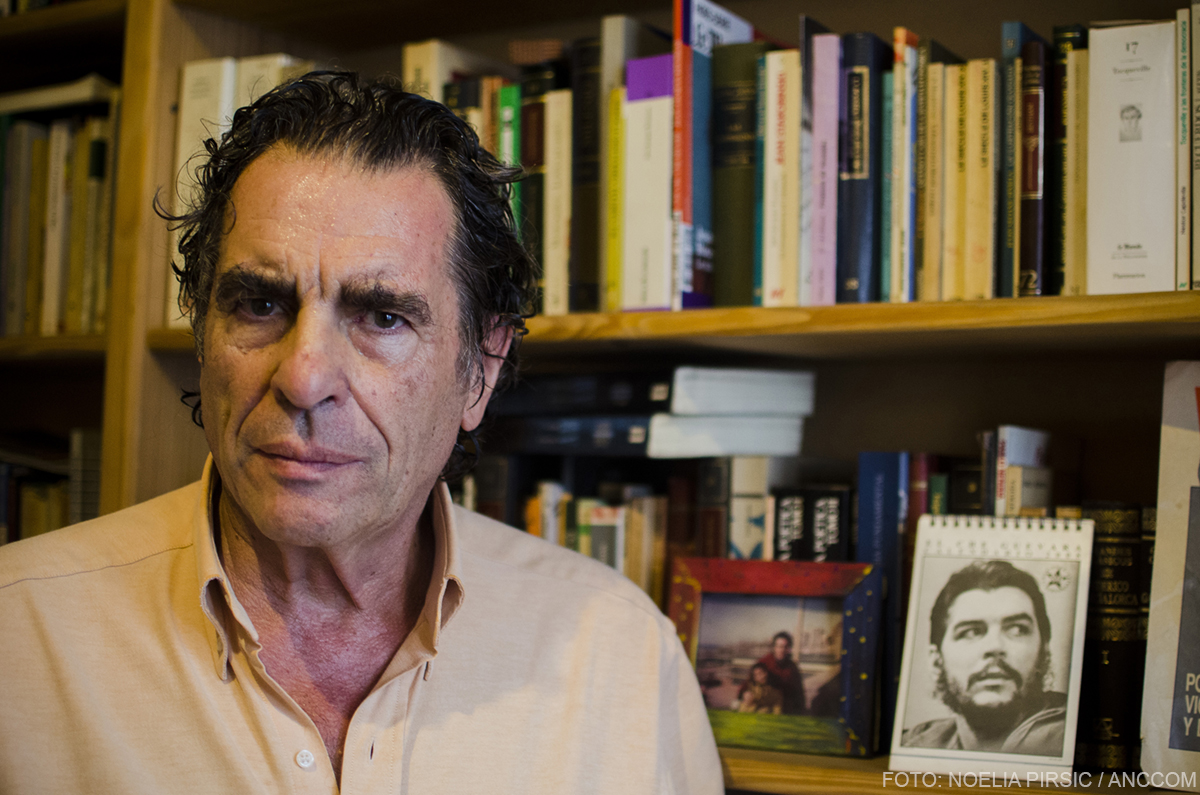

La idea del proyecto germinó en íntima relación con la historia personal de uno de sus directores: mientras hurgaba en el escritorio de su padre, Nicolás Martínez Zemborain descubrió junto a su hermano menor varios números de Sin Censura. A partir de allí, iniciaron con Oriana Castro la investigación y escribieron el guión.

A casi 40 años del golpe de Estado, el documental se proyectó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos del Conti e inauguró el ciclo “A 40 años”. La proyección contó con la presencia de los directores y con los periodistas y protagonistas de la historia Oscar “Chino” Martínez Zemborain y Fernando Ferreira. “Nos parecía que el documental era un buen disparador: la película nos lleva todo el tiempo al presente por más que estemos hablando de algo que pasó hace 40 años”, sostuvo Oriana Castro durante el debate que surgió luego de la proyección. “En contextos tan atroces como fue el terrorismo de Estado, el trabajo de la prensa fue más abyecto y por lo tanto más evidente: ¿Cómo podían escribir que la ESMA era un centro de recuperación? Pero hoy los medios concentrados siguen cumpliendo el mismo rol: vuelve el cambio de palabras para tapar otras cosas”.

Oscar “Chino” Martínez Zemborain, recordó lo dificultoso que fue mantenerse en el exilio: “Toda nuestra tarea era desde allí denunciar el horror que se vivía acá. Había que juntar la guita para eso, en mi caso fue mi mujer la que aportó el dinero de su indemnización por su nivel de compromiso”. El periodista enfatizó que lo importante de la película es que da cuenta de que hay un hilo conductor hacia nuestra actualidad: la asociación ilícita de Papel Prensa. “Hoy están tratando de que no haya ninguna voz disidente que opine de distinta manera respecto de lo que sucede en Argentina”, opinó Martínez Zemborain condenando los despidos a periodistas. “Depende de nosotros que la impunidad se instale”, aseguró.

Fernando Ferreira habló sobre la vivencia de los que se quedaron en el país con una voz llena de emoción: “El exilio interno es el más doloroso y el más duro –dijo-. Porque los compañeros que se fueron podían gritar en las calles y no ser detenidos, nosotros ni eso podíamos hacer”. Ferreira aprovechaba las notas que escribía sobre crítica de cine en El Heraldo para hablar contra la dictadura y la represión porque sabía que esas notas iban a todos los festivales del mundo. “Hay una historia en la Argentina que aún no ha reivindicado lo heroico que significó el exilio interno de toda esa gente que tuvo que soportar estoicamente la dictadura más sangrienta, más fascista y psicópata que tuvo este país –expresó-. Que peleó con lo que pudo, muerta de hambre, desocupada, exiliada interna, y siguió peleando y no se quebró. Y no estoy hablando de un quiebre afectivo, ni de llanto, ni de la inmensa tristeza que significó vivir lo que vivimos. Estoy hablando de pasarse al enemigo, de la traición.”

Para Ferreira, los medios durante la dictadura jugaron un rol espantoso. Sin embargo, para el periodista –que actualmente trabaja en Télam y comenta que ahora la orden es decir Holdouts y ya no Fondos Buitres- “la pelea hoy sigue y va a ser cada vez más dura porque este gobierno tiene el apoyo de todo el imperialismo” y relacionó en este sentido el triunfo de Mauricio Macri en las urnas con la pérdida de la lucha por la hegemonía cultural. “Estas películas son fundamentales porque es la posibilidad de que nuestros jóvenes entiendan que es un pueblo en permanente cambio –subrayó-. La lucha en un país como el nuestro empieza todos los días”.

En el mismo sentido Martínez Zemborain se refirió al contexto actual de concentración mediática y proyectó con certeza: “Va a haber una necesidad imperiosa de tener muchos Sin Censura para poder tener la información imprescindible que necesitamos los ciudadanos de a pie”.

El documental de Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain se resignifica por su correlato con el presente en la medida que pone en escena la compleja relación entre el poder político y los grupos económicos-mediáticos. En esa urdimbre, Sin Censura demostró que un periodismo contrahegemónico del statu quo y de compromiso militante con la verdad es posible hasta en el peor de los contextos.

El documental participó de varios festivales a nivel nacional e internacional, como el 29 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el 39 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el XV Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia, en el que ganó el premio a la mejor película. Obtuvo, además, dos menciones especiales del jurado en el 1er Festival Internacional de Cine Mendoza Proyecta y en el 4to Festival Internacional de Cine de Gualeguaychú, entre otros.

Con S.C. Recortes de prensa el Centro Cultural Haroldo Conti inició un ciclo de miradas sobre la dictadura y la represión. En sábados sucesivos se proyectará Prohibido, de Andrés Di Tella; Hay unos tipos abajo, de Emilio Alfaro y Rafael Filipelli; y una serie de cortos sobre la dictadura de Stroessner en Paraguay.

Con S.C. Recortes de prensa el Centro Cultural Haroldo Conti inició un ciclo de miradas sobre la dictadura y la represión.

Oct 6, 2015 | destacadas

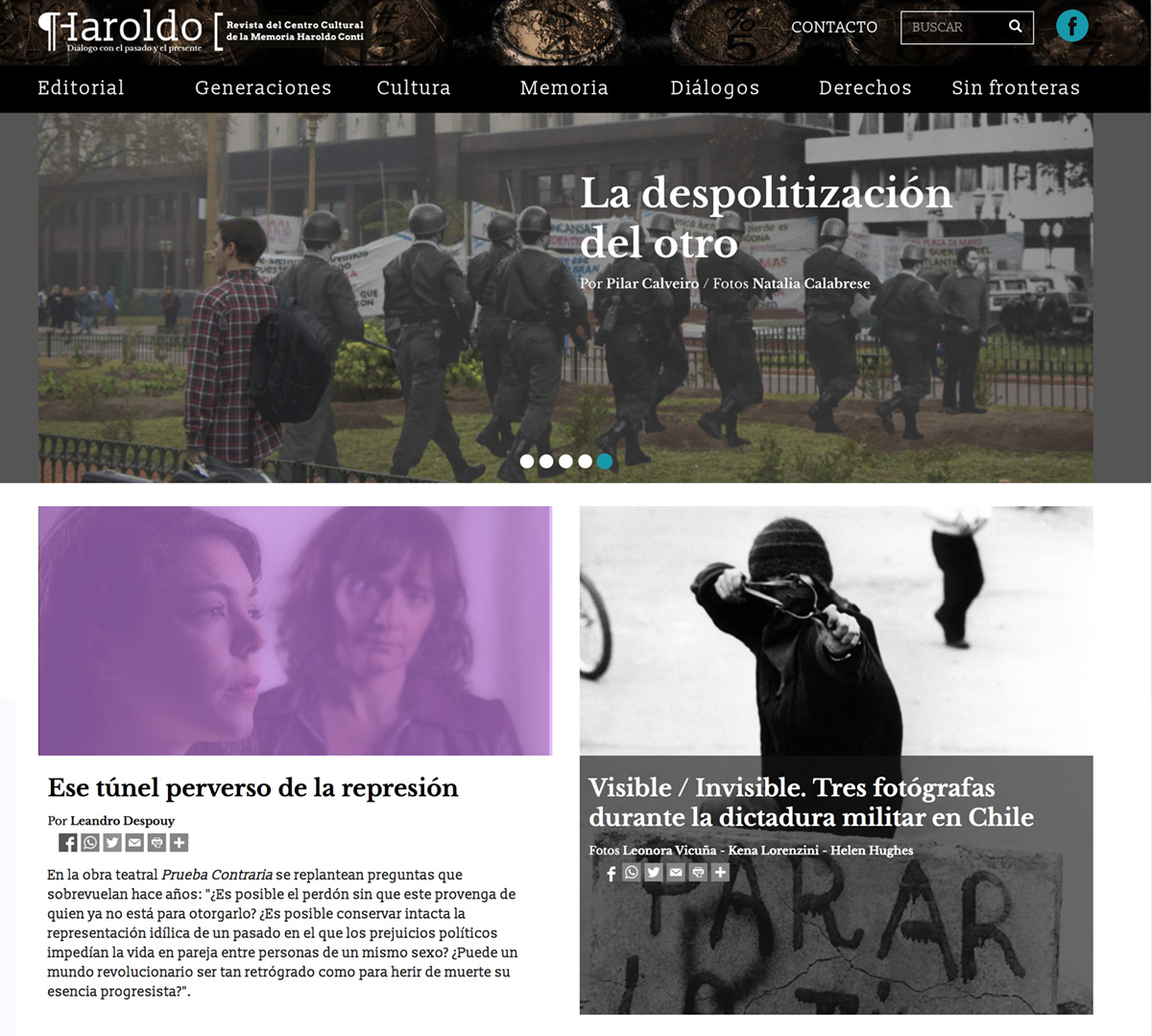

“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.

El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.

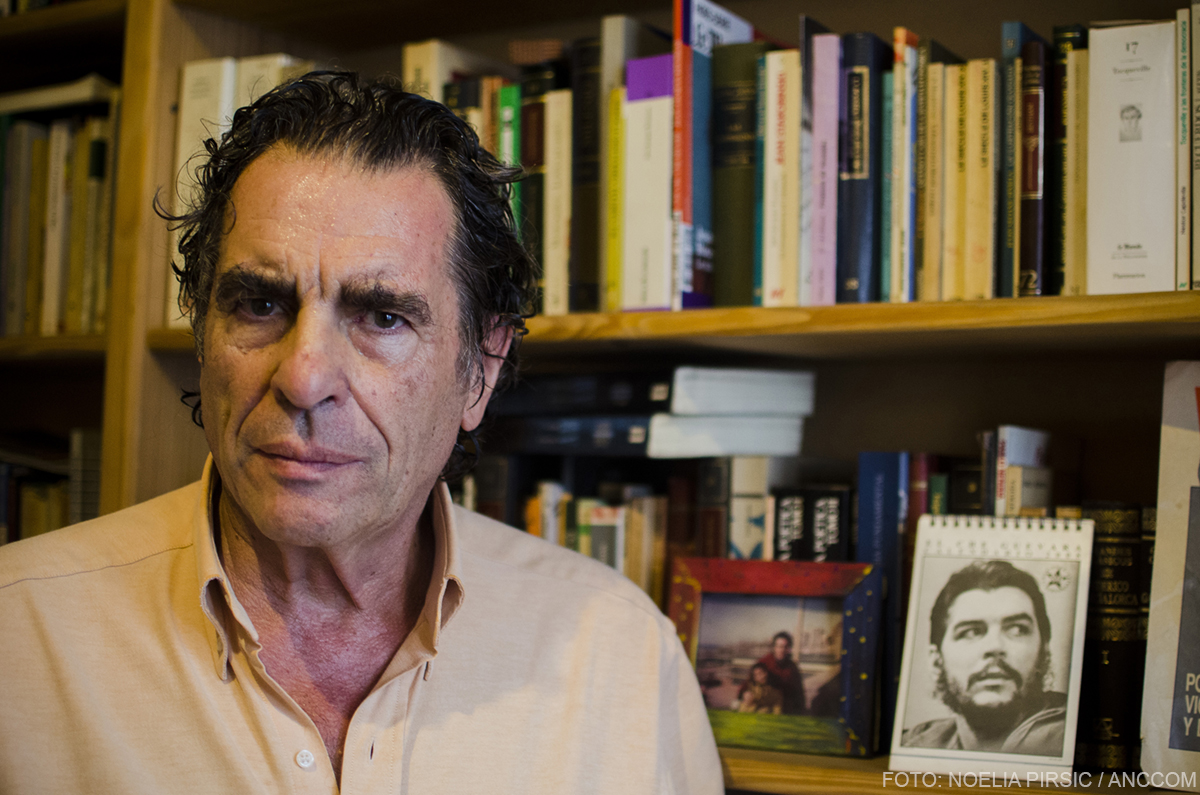

Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.

Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.

Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.

Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.

El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.

Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.

Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.