Jul 13, 2017 | Culturas

El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema. La fecha fue establecida por sus dueños al enterarse, a principio de junio, de que el INCAA no renovará el convenio que mantenía con ellos por la utilización de las tres salas ubicadas en Salta 1620, a pocas cuadras de la Estación Constitución. Sus precios populares (la entrada cuesta 15 pesos) y su emplazamiento en un barrio con bajos recursos y grandes carencias, permiten el acceso al mundo cinematográfico de los sectores de la población más postergados. Además, el complejo funciona como un gran difusor de películas de autor y de cine nacional, que no encuentran lugar en el circuito comercial. Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática y a organizarse en asambleas. Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival desde las 15 con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto. Todavía no obtuvieron respuestas esperanzadoras de parte de las autoridades del INCAA, pero ellos continúan en la defensa de un derecho impostergable: el acceso a la cultura.

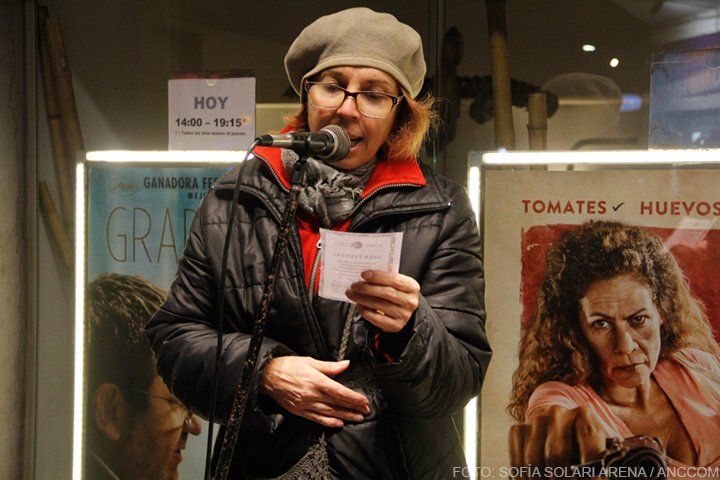

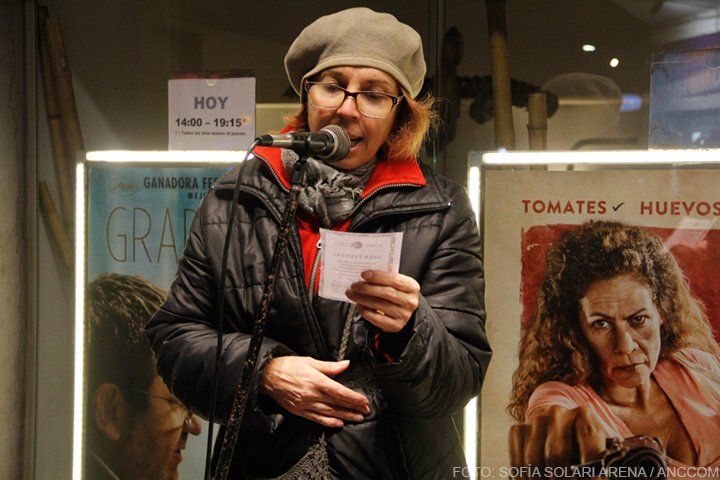

Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática.

***

Aunque todavía no las 18:30, ya es de noche en la alborotada intersección de las calles Salta y Juan de Garay. Un grupo de personas comienza a desplegar pancartas, pegar carteles, enchufar equipos y armar la mesa donde se juntarán las firmas. Algunos curiosos miran sin detener su marcha vertiginosa en esa hora pico. Otros se detienen, preguntan, adhieren al reclamo y firman. “Tenemos un hermoso cine en Constitución, conózcalo. No permitamos que nos lo quiten. Reaccionemos. No al cierre de Arte Cinema”, dice una mujer por megáfono. La gente comienza a juntarse.

“El barrio quiere que esta fuente de cultura popular se mantenga abierta”, manifiesta Néstor, integrante de la asamblea y organizador del festival. “Es muy importante mantener un cine en un barrio como este. Se acerca mucha gente que vive en la calle, o familias que de otra manera no podrían llevar a sus hijos al cine. Con el precio que te sale una entrada en una multisala, acá ven la película cinco personas , y hasta se compran pochoclos.” Aunque viva en Avellaneda, Néstor se acercó un miércoles para participar del reclamo como asiduo concurrente del cine, y ahora está comprometido de lleno en esta lucha. “A pesar de que el cine tiene un buen nivel de espectadores, se va a cerrar de todas formas. Hay un tipo de sala que quiere mantener la actual gestión del INCAA y hay otras que no, por eso el ensañamiento contra ésta. Creo que el cierre de Arte Cinema encaja en una política de ir destruyendo lo público, lo popular, en todos los ámbitos. Incluyendo la cultura. La única manera de torcer esto es con organización y que el reclamo se vuelva masivo. Esperamos que el sábado venga mucha gente y que esto se visibilice lo más posible”.

Julia vive en San Telmo y es clienta del cine hace años. Aprovecha el descuento del 50% para jubilados ($7,50) y se va a Constitución en colectivo para ver películas. “Vengo por los precios y por la buena calidad de las proyecciones que siempre hay acá”. Mientras reparte volantes que informan del próximo festival, agrega: “El cine, al ser tan barato, es una opción para gente de otros barrios. Viene mucha gente de Avellaneda en tren, de Quilmes. También de Floresta, Flores, Villa Luro. Es un cine que ya está instalado en el barrio, que lo cierren sería como quitarle un pedazo de cultura a Constitución.”

El micrófono montado en plena vereda queda abierto. Se animan a pasar para dar su respaldo y su opinión artistas, vecinos, realizadores cinematográficos, jubilados, miembros de organizaciones comunitarias y estudiantes. Hay miembros del centro de estudiantes de la Facultad de Avellaneda, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y del ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). Esta última también se encuentra en conflicto, ya que fue intervenida y su ex-rector, Pablo Rovito, invitado a renunciar por el Ministro de Cultura Pablo Avelluto, el pasado mes de abril. Rovito también es uno de los dueños de Arte Cinema, y su mala relación con los funcionarios del gobierno favoreció al hostigamiento contra el cine.

Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto.

***

Arte Cinema fue creado por iniciativa privada en el año 2009. Los empresarios Daniel Burman, Diego Dubcovsky, Fernando Sokolowicz, Pablo Rovito y los españoles Jose María y Miguel Morales formaron el Grupo Aleph y construyeron las salas. El proyecto fracasó y al año siguiente el INCAA se hizo cargo del establecimiento mediante el pago de un alquiler. Este proyecto volvió a fracasar y ese mismo año cerró sus puertas nuevamente. Pero en 2011, pasó a ser parte del Espacio INCAA y comenzó a funcionar con el nombre de Cineclub Km. 3 Arte Cinema.

En la actualidad es el segundo Espacio INCAA con más concurrencia del país y el único ubicado en la zona sur de la ciudad. Los dueños ya avisaron a los únicos cuatro empleados que pondrán en venta el establecimiento a partir del 31 de julio frente al desinterés del Estado Nacional por mantener el complejo. Los directivos, con intención de que el cine pueda seguir funcionando, ofrecieron a las autoridades del INCAA no percibir el cobro del alquiler y que el Instituto se haga cargo solamente de los sueldos y el mantenimiento del lugar. Pero no hubo caso. A fin del corriente mes mandarán los telegramas de despido y pagarán las correspondientes indemnizaciones a los empleados, quienes sueñan con una reubicación y ante esta situación, prefieren no involucrarse en la protesta ni formar parte de las asambleas: ellos siguen haciendo su trabajo mientras afuera un grupo de vecinos se auto organiza para evitar que desaparezca el cine.

El INCAA es el objetivo

A fines de junio el fiscal Guillermo Marijuan, a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción precedida por Laura Alonso, imputó a tres ex directores del INCAA: Alejandro Cacetta, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, por supuestas irregularidades en el alquiler del complejo Arte Cinema, junto a otras contrataciones irregulares de un servicio de transporte. El contrato por el alquiler del complejo de salas estaba vencido, pero el INCAA había desarrollado un convenio con el cine que se mantuvo de hecho en los últimos años. Miembros de la comunidad cinematográfica denuncian una persecución realizada por el ministro Avelluto, quien utiliza el argumento de la lucha contra la corrupción de la gestión anterior para llevar a cabo los recortes en el sector.

ANCCOM dialogó con Camilo Moreira Biurra, delegado general de la junta interna de ATE en el INCAA, quien denuncia la situación que se vive en el organismo: “Desde que llegó Cacetta en diciembre del 2015, se impuso una nueva lógica dentro del INCAA, en donde se adoptó una impronta que responde más a la lógica de mercado”. Cacetta ‘fue invitado a renunciar’ a su cargo como presidente en abril, a partir de un informe presentado por Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino y emitido por América. En su lugar asumió el vicepresidente del organismo y amigo personal de Mauricio Macri, Ralph Haiek. Los datos presentados en el informe eran poco precisos, incluyendo graves errores en la investigación y en las acusaciones. Igualmente a Avelluto, quien no se sentía cómodo con la afinidad de Cacetta con algunos miembros del INCAA relacionado con el kirchnerismo, le sirvió como excusa para pedirle la renuncia. Lo mismo con el rector de la ENERC, Pablo Rovito, y con otros gerentes y directivos del INCAA. “Fue todo una bizarreada, una burda operación política y mediática”, sostiene Camilo. “El gobierno de Mauricio Macri tiene una política cultural que responde al mercado y no contempla a la Cultura como un derecho inalienable de todas las personas. Al hablar con los nuevos directivos del INCAA uno se da cuenta de esta visión: ellos se preguntan para qué invertir en una película que no va a tener mucho público. Parecería que uno está hablando con privados y no con funcionarios del Estado”, explica el delegado de ATE, y agrega : “Cuando asume Cacetta, lo que viene a hacer es modificar el plan de fomento. Con los nuevos requisitos muchas películas de bajos recursos no pueden acceder a los fondos. Se da más plata, pero para hacer menos películas. Esto beneficia a los grandes productores. Luego, Haiek viene a profundizar esta intervención en el plan de fomento”.

El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema.

La intervención en el INCAA está íntimamente relacionada con la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde el gobierno se busca dar de baja el impuesto del 25% que se le cobra a las empresas de radio y televisión. “Es una transferencia de ingresos desde el sector público hacia el sector privado, porque los grandes beneficiarios son la grandes empresas que brindan estos servicios como Cablevisión”, denuncia Moreira Biurra. “Pero al mismo tiempo está pasando algo muy grave y es que hay una parálisis en el pago de las cuotas de las películas que ya están en proceso. Hoy en día no hay ninguna película en rodaje y eso es algo gravísimo. Con la reestructuración del INCAA hay una nueva camada de gerentes y directivos que no están habilitando los pagos para el fomento de la producción nacional”, continúa, y analiza que cuando Haiek asumió hace dos meses comenzó a manifestar que la parálisis en el sector era por la cantidad de trabajadores que tiene el INCAA cuando en realidad lo que intentaba era preparar el terreno para los despidos. Y concluye: “Son los funcionarios quienes están desfinanciando el cine nacional, quienes desvían fondos, subejectuan presupuestos. Este año se viene ejecutando entre un 25 y 28% del presupuesto de todo el año. Dentro del INCAA hay recortes por todos lados y lo que sucede con Arte Cinema es una muestra más de ese ajuste sobre la cultura”.

Actualizada 13/07/2017

Jul 12, 2017 | Trabajo

Una fábrica vacía, sueldos e indemnizaciones adeudadas, policías en la puerta, los obreros en la calle y sin respuesta, familias enteras con incertidumbre sobre su futuro. Tras el veto de la Ley de Expropiación a mediados de 2016, llegó el desalojo el 3 de marzo. Y la semana pasada se realizaron allanamientos en viviendas de ex delegados. Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.

Más de 120 días han transcurrido desde que el juez Ricardo Fraga, del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, ordenó el desalojo de los integrantes de ADO a través de un enorme operativo que contó con la presencia de 600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal y Policía Local). Cien días en que los obreros han tenido que acampar en una carpa blanca situada en la puerta de la fábrica, velando porque no vacíen sus instalaciones y pidiendo colaboraciones para poder llevar comida a sus hogares. Hoy la situación se vuelve insostenible.

ADO-Petinari se encuentra a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Provincial 200, ubicada en el partido de Merlo. El predio tiene alrededor de 16 hectáreas, ocupadas entre galpones, maquinarias y extensos espacios de terreno. Desde agosto de 2015 la bandera que se podía ver en la entrada (junto a la nacional y a la provincial) era la de la cooperativa Acoplados del Oeste. Hoy la bandera de ADO fue reemplazada por la de Petinari.

Los trabajadores reunidos en Asamblea, luego de una reunión con directivos del municipio.

Pese a que la fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados y repuestos en general, actualmente la actividad está suspendida. Según cuentan los ex empleados de Petinari, solo hay entre diez y doce personas ocupando la fábrica. Ninguno quiso dar testimonio. Según manifiesta Walter Romero (operario de ADO) esto responde solo a una razón: “Tienen miedo, de que los echen y de quedarse en la calle como nosotros, fijate que no preguntan ni por su deuda. Les deben lo mismo que a nosotros y no lo reclaman porque tienen miedo”. Para Fernanda Lizarraga, vicepresidenta de la Cooperativa, la ocupación de la fábrica no es más que “una pantomima” generada por los dueños.

Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo. Así lo cuenta Walter Romero: “Fuimos a hablar con el sindicato (SMATA) pero nos decían que la cooperativa no era algo posible de llevar a cabo. En ese momento nos dimos cuenta que el sindicato no estaba con nosotros, sino del lado de la empresa”. Esto generó que varios compañeros desistieran de la idea. Otro grupo se siguió movilizando en pos de su objetivo. A través del diputado provincial del Frente para la Victoria, Miguel Funes, pudieron viajar y conocer el caso de la Textil Pigüé (Ex Gatic), otra empresa recuperada que se encuentra a 600 kilómetros de Merlo. Esto les dio a los trabajadores la pauta de que su meta era posible. Así lo detalla Walter: “Vimos el modo en el que estaban produciendo, y notamos que era algo muy difícil pero no imposible, así que lo emprendimos. Lo hablamos con los compañeros y empezamos con la Cooperativa”.

Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.

Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta; sin embargo, todo cambió a partir de mayo de 2016. En ese momento la gobernadora María Eugenia Vidal vetó dicha ley a través del decreto 307/2016. La medida trajo como consecuencia dos realidades: por un lado, los Petinari empezaron a realizar movimientos burocráticos con el fin de recuperar la fábrica, trabando la causa judicial por la quiebra de la empresa. Por otro lado, en los integrantes de ADO se acrecentó el temor por perder su fuente de trabajo. ¿Qué es lo que los ex empleados esperan actualmente? Que el Estado dé marcha atrás con el veto. Es decir, que se reflote en el Senado el proyecto de la Cooperativa.

El veto a la Ley de Expropiación de ADO no es el único. A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación se han multiplicado los conflictos en torno a las cooperativas. Otros emprendimientos semejantes son la Asociación Pantalón Cortito, de la localidad de Abasto; el Hotel Bauen, de Capital Federal; la Asociación Civil “La Semillita de Algarrobo Colorado”, de Lanús; la Cooperativa de Trabajo “Presidente Néstor Kirchner Limitada” de Bernal; la Cooperativa de Trabajo CDP en Tigre y el caso de la Asociación Civil sin fines de lucro SER.CU.PO de Almirante Brown.

En el caso de Petinari, además, se suman los allanamientos a los domicilios de cuatro integrantes de la cooperativa, ordenados por el Poder Judicial de Morón. Los operativos, realizados durante la noche del martes pasado, se ordenaron con el argumento de buscar elementos faltantes en la metalúrgica.

Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta.

Decretos, decisiones arbitrarias y un manejo que va por encima del poder legislativo. Para Fabián Malacalza, referente dentro de Acoplados del Oeste, el veto responde a una política de Estado: “Es una persecución hacia todas las cooperativas. Este gobierno es empresarial. El empresario tiene mucha impunidad. El favorecido nunca es el trabajador.” Al mismo tiempo, Malacalza detalla cifras acerca de la situación: Acoplados Petinari adeuda cerca de 65 millones de pesos a sus empleados (entre salarios, aguinaldos y vacaciones impagas), 75 millones de pesos a la AFIP y entre 7 y 8 millones de pesos al Municipio de Merlo. A esos números es necesario sumarle las deudas que la empresa tiene con sus proveedores directos.

¿Qué dice la familia Petinari sobre el conflicto? Adolfo Petinari fue contactado por ANCCOM pero evitó hablar sobre lo sucedido. En su página web la empresa deja en evidencia su postura ante los hechos. Allí tilda a los obreros de “delincuentes disfrazados de cooperativistas” que actuaron “bajo falso ropaje de una cooperativa de trabajo”. Al mismo tiempo habla de “acciones delictivas llevadas a cabo por los usurpadores”. Sin embargo, los cooperativistas se definen como trabajadores y resaltan que los problemas con la empresa no son algo novedoso, sino producto de años de disputa. Como sostiene Walter Romero, quien trabajó durante 18 años en la planta, la precarización laboral era una constante: “El aguinaldo te lo pagaban en dos o tres veces. Las vacaciones no te las pagaban, te ibas pero te tenías que volver porque no te depositaban la plata. Me llegaron a pagar las vacaciones en cuatro veces”.

Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo.

Frente a lo que ocurría en la antigua Petinari, la cooperativa ADO manejaba una dinámica de trabajo distinta. Los empleados ya no se limitaban solo trabajar en su sector, sino que se capacitaban entre sí en diferentes tareas y sectores. Al mismo tiempo, inauguraron un comedor dentro de la planta, donde almorzaban todos juntos. De este modo, se establecía un mejor clima laboral. Como contó Julio Ramírez, operario, la dinámica era diametralmente opuesta: “Con Petinari, entre los compañeros prácticamente no nos conocíamos, teníamos que agachar la cabeza y trabajar. Hoy tenemos un compañerismo bárbaro, sabemos cosas de nuestras vidas, de nuestras familias, nos apoyamos entre todos”.

La mayoría de estos obreros superan los 45 o 50 años, por lo que conseguir un trabajo se torna cada vez más complicado para ellos. Sus cuerpos están marcados por el duro esfuerzo que han realizado en esta fábrica. “Acá dejamos nuestra vida”, dice Julio Ramírez mientras aclara que se enfrentan a una lucha desigual. Esta lucha es la que ha conmovido a los vecinos de la zona, que se acercan a la carpa blanca a brindar su apoyo todos los días y también a compartir las “mateadas informativas” de los domingos. Este es el caso de Carlos (80 años), un vecino que va todos los días a compartir con los cooperativistas: “Siempre estoy acá y tratando de convocar a los vecinos. ADO está presente siempre. Yo soy parte de ADO, tengo hasta mi camiseta. En este tiempo me comprometí a que volveremos a entrar. Y vamos a entrar, no tengas dudas”.

Actualizada 12/07/2017

Jun 8, 2017 | Entrevistas

Durante sus más de cincuenta años de carrera, Carlos Ulanovsky fue parte de los proyectos que marcaron la historia del periodismo argentino. Pasó por las redacciones de Confirmado, La Opinión, Satiricón, el diario Noticias, Chaupinela, El Ratón de Occidente, Clarín, Humor, El Porteño, Página/12, La Nación y La Maga; colaboró con Leoplán, Siete Días, Casos, Ocurrió y Panorama; además de su trabajo en memorables programas de radio como “El Ventilador” o el decano “Reunión Cumbre”, que se emitió hasta el año pasado en Radio Nacional, donde ahora conduce “El lugar del otro”, todos los sábados a las 18. Es, además, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina como TV Guía Negra, TV Argentina, 25 años después, Seamos felices mientras estemos aquí, Días de radio, Paren las rotativas, Estamos en el aire, Redacciones, entre otros. Ahora está escribiendo un libro en el que analiza y hace un diagnóstico del estado de situación de los medios en Argentina. El libro va a contener también entrevistas con jóvenes periodistas de revistas autogestivas, para él las únicas que hoy en día “están defendiendo el mejor de los periodismos”. En diálogo con ANCCOM, Ulanovsky repasa su historia y reflexiona sobre el periodismo actual.

¿Cómo fue su primera experiencia periodística en la revista Orbe que creó en la adolescencia con su amigo Rodolfo Terragno?

Me vino genial porque me permitió descubrir de muy chico, teníamos 15 años, una cantidad de cosas que por ahí hubiese tardado en descubrir, y conocer a una cantidad de gente a la que admirábamos, a la que de otra manera no hubiésemos podido llegar. Conocí a Dante Panzeri, a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz. Junto con mi amigo de la infancia, Rodolfo Terragno, fuimos un día a Canal 7 y conocimos a Pinky y Augusto Bonardo. Me anticipó también algo que después, cuando ya vivía del periodismo, me pasó centenares de veces: la posibilidad de tener ganas de conocer a alguien y que, con la excusa de hacer una nota, lo conociera.

Después tuvo la oportunidad de trabajar en grandes diarios y semanarios. En su libro Redacciones define, por ejemplo, a la de La Opinión como una “redacción tertulia”: ¿de qué se trataba eso?

En La Opinión trabajábamos de séptima, el viernes entregábamos la edición del domingo y no teníamos que ir el sábado. Sin embargo, igual nos reuníamos en la redacción. Trabajábamos en el noveno piso, ahí funcionaban distintas secciones como la de Cultura, la de Mujer, etc. Nos reuníamos el sábado a la tarde y era una especie de peña cultural, en donde hubo cosas maravillosas y sorprendentes, como que el Gordo (Osvaldo) Soriano nos leyera ahí los primeros capítulos de Triste Solitario y Final. Había unos nenes increíbles, laburaban en esa redacción Juan Gelman, Agustín Mahieu, Felisa Pinto, Miguel Bonasso, Paco Urondo, gente divina de la que uno aprendía todos los días. Cuando entré a La Opinión Timerman me dijo: “Quiero que hagas crítica de radio y televisión, te sentás a escuchar radio y mirar tele como si fueras al cine o al teatro”. Como no tenía televisión, Timerman me mandó una a mi casa, de esas enormes, blanco y negro. De repente me di cuenta de que para hacer esto necesitaría estar un poco mejor formado y entonces en las noches cuando iba al café La Paz le preguntaba a uno, a otro, ahí iban tipos como German García, Ricardo Malfé, Roberto Giacobbo, Carlos Sastre, montones de personas interesantes a las que les pedía que me recomendaran libros. Ahí hice una especie de carrerita universitaria no tradicional, leí un montón de libros que me sirvieron mucho.

En relación al tiempo del periodista y a los lugares que en aquella época frecuentaban, ¿qué cree que pasa hoy con los tiempos del periodismo? ¿Qué pasa también con la relación del periodista con la calle, los bares, el cine y el teatro?

El perder la relación con la calle implica para el periodista una pérdida esencial. Yo creo que desde hace tiempo los periodistas hemos dejado de tener tiempo, tiempo propio, tiempo para no hacer nada, tiempo para salir a la calle, lo que yo creo que es el periodismo. El periodismo se trata, por ejemplo, de salir a Paraguay al 3400 y hacer una recorrida, ir por la vereda de enfrente, mirar para arriba, para abajo, anotar cosas para después sentarme y hacer seis mil caracteres contando lo que vi y que al día siguiente el que lo lea diga: “Mirá, este tipo vio cosas que yo también vi”. El periodismo es eso, es sacar la nariz a la calle, husmear y escribir, transmitir lo que uno vio, lo que consiguió como información. Yo padezco muchísimo la falta de tiempo, no por mí, porque estoy prácticamente retirado, pero sí lo veo cuando en mi condición de escritor voy de invitado a un programa de radio o TV. Se ha hecho muy habitual que el entrevistador te diga: «Hablame un poquito de tu libro»; eso quiere decir que tenés que hablar un poquito, no mucho y que no leyó ni la contratapa. Con gente que tengo confianza le digo: “Che, leé el libro”, y entonces algunos me contestan: “¿Sabés lo que es mi vida? Tengo cinco laburos, voy de acá para allá, no tengo tiempo de leer el libro”. Y lo entiendo. No lo perdono, pero lo entiendo. A mí las mejores notas se me ocurrían cuando sin obligación caminaba por Florida con un amigo e intercambiábamos palabras, él me contaba una cosa, yo otra y saltábamos así charlando de distintos temas.

Volviendo a las redacciones en las que trabajó, ¿cómo era la relación de los periodistas con respecto a las líneas editoriales en las que trabajaban?

No nos planteábamos como una contradicción tener simpatía con ideas de izquierda y trabajar en una revista del establishment y muy defensora de lo establecido. Todas las revistas de los ‘60 contribuyeron al derrocamiento de Illia, por ejemplo. Había un montón de semanarios en ese momento, Primera Plana, Confirmado, 7 Días, Panorama, Análisis, dos o tres más y todas eran revistas que contribuyeron a deslegitimar al presidente, a erosionarlo, lastimarlo en su poder. Decían que era un médico del interior, que era un lento. Dibujantes que lo retrataban siempre con una paloma en la cabeza o lo ilustraban como una tortuga. Me parece que se le obedecía mucho más a un gobierno militar que a uno democrático. Creo que en algún momento hubo una autocrítica, así como no hubo autocritica cuando los medios salieron de la dictadura en el 83, que salieron como si nada hubiera pasado, como si no hubieran mentido con los desaparecidos, con el Mundial, con el conflicto del Beagle con Chile, con Malvinas. Salieron como si no hubiera pasado nada. En cambio, creo que muchos de los periodistas de ese momento hicimos autocrítica o por lo menos sentamos un precedente y dijimos: “Sí, la verdad, trabajamos en esas revistas que contribuyeron a ciertas cosas y nos arrepentimos”.

¿Cree que hoy los periodistas tienen mayor conciencia de la línea editorial para la que trabajan?

Yo creo que en los últimos años el tema de la polarización política e ideológica que hubo en Argentina, y que todavía hay, llevó a que los periodistas asumieran que tenían que decir desde dónde hablaban. Hoy los que escriben en Clarín, La Nación, Página 12 o mismo en Tiempo Argentino, se sabe a qué intereses representan. Esto no invalida a la persona, pero sí creo que ya no hay engaño con respecto a eso.

En una parte del libro Redacciones dice que de joven, usted y sus compañeros adherían a la creencia de que “cuanto peor mejor”. ¿Qué relación ve entre esta posición suya y la posición de la “izquierda” frente al ballotage en 2015?

Creo que se parecen, desde ya. Pero son circunstancias distintas, ha pasado mucho tiempo, la izquierda no es lo que era: hoy muchas veces la izquierda es funcional a muchas cosas que se parecen a la derecha. Pero básicamente lo que cuento en el libro es propio de esos años, de muchos jóvenes que se metían a trabajar en periodismo no porque tuvieran una vocación periodística sino porque intuían que ese podía ser un lugar desde el cual influir para cambiar el mundo que los rodeaba y la prueba de eso es que hubo centenares de periodistas que en sus horas libres militaban en determinados grupos, muchísimos de los cuales militaron en las organizaciones armadas, y eso a muchos les costó la vida.

Hablando de la dictadura, ¿cómo era dentro de las redacciones hablar de lo que sabían que estaba pasando en el país pero no poder escribirlo de ninguna manera?

Durante la dictadura lo que hubo fueron varios momentos de pensamiento único, nadie podía hablar de los desaparecidos, prácticamente las cosas bajaban ordenadas desde los estados mayores conjuntos de las tres fuerzas. De pronto aparece la revista Humor, donde la gente comienza a tener una especie de desahogo de todo el ahogo que se sentía, y era razonable que sucediera eso porque de lo contrario se arriesgaba la vida. Panzeri fue la única voz disidente al Mundial del 78 y se murió un mes antes de que comience. Y él no era un tipo de izquierda, era más bien de derecha, pero fue el único que habló de la lucha de poderes que significaba hacer el Mundial, de cómo la Marina estuvo más cerca de la organización que las otras fuerzas, etc. Se sentía impotencia por un lado y por otro lado necesidad de sobrevivir. Yo estuve exiliado dos veces y a muchas notas no las firmé, firmé solo algunas. Siempre recuerdo la experiencia que hice en una vuelta al país en el ‘76. Cascioli convocó a una cantidad de gente que había trabajado en la revista Satiricón e hicimos una revista que se llamaba Perdón. Era una revista que no estaba nada mal, de espectáculos, interesante, distinta, pero fue un fracaso brutal yo siempre pienso que en realidad lo que estábamos haciendo con esa revista era pedir perdón por existir. En ese tiempo también trabajé en otra revista que se llamaba Ratón de Occidente haciendo entrevistas. Y ya después del fracaso de Perdón me fui a trabajar a publicidad, otro oficio.

¿Cuáles son los recuerdos o sensaciones que tiene de haber ejercido el oficio en el exilio?

El recuerdo que tengo es el de tener que adaptarme a lugares en donde no existía. A partir de eso tuve mucho más claro que el periodismo es un oficio, como ser un gasista, o un electricista. Podía decir en México, donde estuve exiliado, que era un periodista con veinte años de experiencia y me decían: “Bueno, sentate en la máquina y vemos quién sos”. Eso me ayudó a pensar una vez más que lo nuestro es un oficio, tenemos el oficio de salir a la calle, de decir: “Bueno, lo que hay que contar es esto, anoto cinco cosas y con esto hago una nota de 80 líneas”.

Usted define al periodista como un “sabedor de poco y especialista en todo”. Más allá de que considere que es un oficio, ¿no cree que hay un saber específico del periodismo?

Somos expertos en eso, en buscar una información, en saber cómo conseguirla, en llevártela, trabajarla, sistematizarla y comunicarla con la mayor honestidad posible. Pero cuando digo eso tiene que ver con que no casualmente al periodismo se lo llama literatura apresurada, mucho más el periodismo diario, no puede esperar, más ahora con el online. Antes en la gráfica había un solo cierre por día, ahora hay veinte cierres por día y lo único que importa es la inmediatez. Si entrás a trabajar a un online sí o sí tenés que hacer veinte cierres por día.

“Libertad de prensa no es libertad de empresa”, dice en Redacciones. ¿Qué pasa hoy con Clarín? ¿Qué diferencia ve entre el Clarín en el que trabajó y el de hoy?

Yo trabajé entre el ‘83 y ‘90. Era solo Clarín, ni siquiera tenía Radio Mitre, eso fue un poco después. Hoy Clarín es un multimedio que está lleno de pequeñas unidades de negocios que tienen que sobrevivir por sí solas y ese conglomerado de negocios también genera un conglomerado de intereses y eso limita todo el tiempo la independencia. El diario depende de mucha cantidad de cosas. Yo como no creo en la objetividad nunca creí demasiado en la independencia.

Y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reciente desarticulación, ¿qué opina?

Por un lado me parece que era una ley excelente, interesante, acorde con las cosas que pasaban en el mundo, una ley muy laburada, muchos sectores la debatieron, pero algo debe haber estado mal en la ley que ni bien llegó Macri con un chasquido de dedos la desarticuló. No solo desarticuló la ley sino también desarmó la Afsca, Afstic, todo. Algo no estaba debidamente resuelto o en realidad lo que ocurría es que se enfatizó demasiado en la pelea con Clarín, se enfatizó demasiado el tema de la adecuación de Clarín como empresa

¿No cree que eso era necesario para equilibrar el escenario mediático?

Yo creo que era absolutamente necesario pero muy difícil de implementar porque iba a ser necesario ir demasiado para atrás, y acá en Argentina cuando alguien le quiere quitar lo establecido a otro se genera un conflicto importante.

¿Qué opina con respecto a que Clarín y La Nación redujeron o quitaron sus columnas de medios?

Eso tiene que ver con el estado del periodismo y la demanda de la gente. A lo mejor dejaron de publicar la sección de medios y no hubo una manifestación de gente que se opusiera a eso. También dejaron de publicar ADN, el suplemento Sí y no hubo una reacción de la gente. El suplemento que publica hoy Clarín, uno que se llama Spot, es un papelón, y sin embargo la gente lo sigue comprando. Tiene que ver con eso, ellos miden las reacciones de la gente.

¿Cómo describiría el momento actual por el que pasa el periodismo en Argentina?

Creo que este es un momento de muy baja creatividad del periodismo argentino en todos los medios. Hay muchísimas razones, es un momento de transición no solo aquí, sino en todo el mundo. Los medios tal como los conocemos están en una transición con un final incierto, están en esa transición entre el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital. Es un momento en el que estamos pasando de una única pantalla a multipantallas y en donde influye muchísimo también el tema de la precarización. En Argentina este es un tema muy grave por diversas razones. Yo ubico los comienzos de esta etapa en el cierre del primer diario Perfil, en el 98, y de ahí no ha parado. Hoy en todo el mundo al periodista se le exige un doble estándar: trabajar en la redacción en papel y trabajar para la versión online; si es un reportero tiene que salir para escribir y además sacar fotos o filmar. El trabajo que antes en una redacción hacían cinco personas ahora lo hace una sola y eso no es solo en Argentina, es un fenómeno mundial. Pero también tengo una parte optimista, porque me parece que hay un montón de publicaciones, con las que seguramente ninguno de los que las hacen pueden vivir de eso o las pueden convertir en un logro económico, pero que, sin embargo, están haciendo mucho bien al periodismo. Me refiero a publicaciones autogestivas, independientes, desde La Garganta Poderosa hasta La Vaca Mu, la experiencia de Tiempo Argentino. Y está Anfibia, que es excelente, la revista Un Caño, Maten al mensajero, Nam, entre otras. Hay un montón de revistas independientes nucleadas en una asociación llamada AReCIA que son muy interesantes. Creo que son esas revistas las que en este momento están defendiendo el mejor de los periodismos.

Actualizada 08/06/2017

Jun 5, 2017 | Géneros

Mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres travestis, mujeres heterosexuales, hombres, la comunidad en casi toda su diversidad marcharon el sábado pasado de Congreso a Plaza de Mayo en la tercera movilización bajo la consigna #Ni una menos. La movilización, además, tuvo su correlato en las principales ciudades del país.

La marcha contó con la presencia de decenas de organizaciones feministas, de diversidad de género e independientes. “Vine porque soy feminista, porque estoy a favor de todos los reclamos que se hacen. Me interesa pronunciarme, con mi presencia, en contra de los feminicidios y el acoso callejero”, declaró Belén, de 18 años. Iara, de 23, dijo: “Mi principal motivo de reclamo es por la libertad de Higui, una chica que fue atacada y criminalizada por defenderse de un ataque machista. Además, por todas las que ya no están y por todas las que sufrimos acoso y violencia diariamente”. Y denunció: “Yo estudio en la Facultad de Medicina y en Plaza Houssay están habiendo un montón de intentos de secuestro”. Rosana tiene 30 años y asegura que “vine acá para reclamar por Ni una menos, por los femicidios pero también por las otras violencias: físicas, psicológicas y simbólicas”. Valentina, una mujer trans, agregó su testimonio: “Estamos en la calle poniéndole el cuerpo a la movilización para que no haya ninguna trans menos. Esta es la tercera vez que vengo a esta marcha para visibilizar el reclamlo”. Así, una a una las historias se repetían, se sumaban, se multiplicaban, se reforzaban y reafirmaban.

Belen, 18 años.

En la movilización participaron organizaciones de diversidad como Furia Trava y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA). Paola, una de sus miembros, relató: “Estamos acá porque vinimos a dar el apoyo por Ni una menos pero, además, no sólo por las mujeres sino por los travesticidios que muchas veces son invisibilizados”. Organizaciones como Otrans denunciaron que este año, no sólo ya hubo dos travesticidios (el de Angie Velázquez y el de Marcela Paduro) sino que, además, sufren constantes manifestaciones de acoso policial como producto de una discriminación machista y xenofóbica.

Marisol, de Asamblea Lésbica Permanente, agregó su perspectiva: “Marchamos para solidarizarnos, para visibilizarnos y para que empiecen a dudar de hacernos algo en la calle porque estamos armades. Estamos acá para mostrar que la lucha no es sólo de las mujeres sino de todas las personas. Tenemos que integrar a los tipos también porque es una pelea que tenemos que dar todes”. Entre las consignas de la Asamblea, también se encontraba el reclamo por la libertad de Higui y por el caso de “Pepa” Gaitán, asesinada por el padre de su pareja en 2010.

Marisol, de la Asamblea Lésbica Permanente.

Marcelo Suntheim, secretario de la Comunidad Homosexual Argentina, declaró: “la CHA, 100% Diversidad y Derechos, Conurbanos por la Diversidad y organizaciones de la comunidad LGBTI nos juntamos para participar en grupo de la marcha bajo las consignas: ‘libertad de Milagro Sala, libertad a Higui y justicia por Diana Sacayán’ y para acompañar en el reclamo por los femicidios, situación que debe generar medidas legislativas aún inexistentes. Es necesario que haya más y mejores políticas públicas y particularmente una ley antidiscriminatoria que apele a miradas de diversidad en las escuelas y a la perspectiva de género, además de una perspectiva socioafectiva y socioeconómica de la pobreza. Se necesita una reforma cultural para combatir el machismo, el patriarcado, los femicidios, los travesticidios y todos los crímenes de odio”.

Paola, de la Asociacion de Travestis Transexuales y Transgeneros de Argentina.

La lectura del documento final contó con las voces de la periodista Liliana Daunes y Nora Cortiñas, -titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora- y destacó el pedido de políticas estatales integrales de prevención: “Nunca pedimos por endurecimiento de las penas, tampoco menos libertades, hablan por nosotras y dicen que queremos menos libertades sociales a cambio de una protección que nunca llega”, afirmó Daunes, alejándose de la perspectiva punitivista y denunciando, además, las políticas represivas hacia las feministas en América Latina y en Argentina en particular. Inscribió la marcha dentro de una perspectiva histórica del feminismo bajo consignas actuales: “por tercera vez marchamos un 3 de junio porque todos los días una mujer, una niña o una travesti aparece muerta. El patriarcado se sostiene con esa violencia sobre nuestros cuerpos”.

Entre las exigencias se encontraban el reclamo por el aborto legal, la correcta implementación de la ley de parto humanizado y la denuncia de la desfinanciación y dilatación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI): “La ESI es clave para para construir una educación no patriarcal y prevenir que los noviazgos, por ejemplo, sean el comienzo de vidas signadas por la violencia”.

Eugenia, 16 años.

Rosana, 30 años.

Actualizada 05/06/2017