Jun 19, 2019 | Comunidad, Novedades

En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 173 juicios por jurados en dos años.

El sistema de jurados populares ha ganado relevancia en los medios de comunicación nacionales a partir de los debates generados en casos como el de Daniel Oyarzún, acusado de perseguir, atropellar y asesinar a Brian González, quien lo había asaltado minutos antes en su carnicería, en la localidad de Zárate. Oyarzún fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que son pocos los casos de “gatillo fácil” o exceso de legítima defensa que no son condenados..

La investigación El Poder del Jurado, realizada por Aldana Romano en conjunto con Sidonie Porterie, politóloga y directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), revela que los jueces se ven teñidos por la numerosa cantidad de casos que han tratado, pero que el ciudadano no se comporta de la misma manera que cuando opina ante un hecho noticioso, sino que a la hora de juzgar a un tercero asume responsabilidad y compromiso “más allá de toda duda razonable”. Según este trabajo, en la Provincia de Buenos Aires hubo un total de 80% de condenas y 20% de absoluciones por parte de jueces profesionales en 2011, mientras que los juicios que se han realizado por jurados han dado como resultado un 65% de condenas y 35% de absoluciones en 2017. “En todos los (casos) que el policía acusa una situación de robo y dispara, el jurado ha condenado a los policías. En general, se suele condenar más la supuesta defensa a un policía, que a un particular. En los casos de legítima defensa, en Provincia de Buenos Aires, el jurado condena más de los que absuelve, contrariamente a lo que se cree. Si es en contextos de robo la decisión de condena o absolución están más parejos”, aclara Romano.

En el origen, populares

Uno de los tantos objetivos que persiguieron los fundadores de la Argentina en la asamblea de 1813 fue que los juicios criminales se resolvieran por jurados populares. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional de 1994 que se confirmó ese legado al ordenar el juicio por jurados en los artículos 24, 75 y 118 de la nueva Carta Magna. Córdoba se adelantó en 1991 al sancionar la Ley 8123 que modificó su Código de Procesamiento Penal, norma que tardó siete años en entrar en vigencia y dio como resultado que el 29 de julio de 1998 se realizara el primer juicio por jurados en Argentina. Si bien Río Negro, San Juan, Mendoza y Chaco han sancionado su propia ley, a la que se le está sumando Santa Fe con media sanción, las únicas provincias que gozan en su legislación del juicio por jurados son Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014 los prevé en el Artículo 249, pero aún es necesaria una ley específica que los regule.

En el mundo existen dos grandes modelos, denominados clásico y escabinado. Este último es el que terminó de instituir Córdoba en 2004 al establecer un tribunal mixto donde dos jueces profesionales deliberan junto a ocho ciudadanos comunes para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. En el resto de las provincias las discusiones que se llevaron a cabo fueron por jurados clásicos y un claro ejemplo es Buenos Aires, donde hace cuatro años se estableció con la Ley 14543 mediante la cual doce jurados titulares, compuestos por seis hombres y seis mujeres, estudian el caso de forma secreta. A estos se le añaden otros seis jurados suplentes que no participan de esa deliberación. Así, el rol del juez queda reservado a moderar las exposiciones de la fiscalía y la defensa, brindar asesoramiento en materia de derecho al jurado y admitir o rechazar las pruebas que este puede considerar. Al final, es el jurado el que decidirá, a puertas cerradas, sobre la culpabilidad del acusado por cada cargo que se le impute. En la provincia de Buenos Aires se requiere una mayoría de diez votos afirmativos para la culpabilidad, aunque para los casos de reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. Una vez que el jurado emite su veredicto este es vinculante para el juez, quien se limita a aplicar la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable es posible pedir una revisión del proceso, opción que no existe en caso de su absolución.

¿Hacia la democratización judicial?

La aplicación del juicio por jurados es obligatoria para los casos de penas mayores a 15 años en todas las provincias que funciona, aunque en Buenos Aires el acusado puede renunciar a este novedoso sistema. De esta manera, queda restringido sólo a los casos de homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, abuso sexual agravado o robo agravado por arma si hay resultado de lesiones o muerte. Córdoba es la única provincia que incluye a los delitos relacionados a la corrupción. En esta dirección, un ejemplo fue el caso de Germán Kammerath, ex intendente de Córdoba, quien resultó condenado en 2015 a tres años y medio de prisión efectiva. “Estamos en una fase inicial en la que se quiso hacer una implementación gradual eligiendo delitos muy graves. Hasta ahora está funcionando, así que va a venir una segunda fase en donde se va a ampliar a más delitos”, explica Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).

En un contexto de crisis de legitimidad del sistema judicial, el jurado se presenta como una propuesta que aparenta otorgar democratización, control, proximidad e imparcialidad. Su fuerza democratizadora reside en que se le devuelve al ciudadano un poder que originariamente había delegado, pero también en que tiene la posibilidad de deliberar entre pares para arribar a un consenso. Así, el modelo que más respeta el espíritu del jurado para Aldana Romano, politóloga y directora del INECIP, es el mendocino porque requiere de la unanimidad, es decir, que las doce personas se pongan de acuerdo tanto para condenar o absolver al acusado. “Existen prejuicios como que los argentinos no nos podemos poner de acuerdo porque somos como Boca vs River. El reparo que le tenemos a la unanimidad es porque desconocemos la deliberación como experiencia, no tenemos otras instancias en nuestra democracia donde exista la deliberación. Nuestro sector político está acostumbrado a negociar, que no es lo mismo”, afirma Romano. Según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de 173 juicios realizados bajo esta modalidad entre 2015 y 2017 sólo tres se estancaron, es decir, el jurado no llegó a un acuerdo.

Este último punto es el que revela su fuerza de control, ya que en las pocas oportunidades en que el jurado se estanca se debe a que la prueba que le presentaron es poco clara, es decir, Fiscalía y Defensa hicieron un mal trabajo. “El sistema judicial en países como Argentina posee inflexibilidad, lentitud burocrática y un ritualismo absurdo. En el juicio por jurados todo se hace más rápido y además, eleva la calidad del debate porque obliga a las partes a traer mejores pruebas, lo que despeja el error judicial. Cuando el juicio es sin jurado el fiscal va más relajado, cuando es con jurado el fiscal labura el triple”, señala Harfuch. La duración promedio que tuvieron los 173 juicios mencionados fue de dos días y medio según la investigación por Romano y Porterie.

El beneficio de la proximidad del juicio por jurados se manifiesta en cómo se están modificando las reglas de juego para los abogados penalistas. Cualquier persona que presencie o participe de este sistema debe poder comprender todo lo que allí ocurrió y esto obliga a que los términos legales se expliquen en términos más asequibles para buscar la transparencia. “Estamos tan atados a una justicia colonial, escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial que el jurado rompe con esa lógica y pone en evidencia todas las falencias que el sistema tiene”, resalta Romano.

La selección del jurado

La imparcialidad puede rastrearse en el proceso de conformación del jurado. En Buenos Aires se realiza anualmente un sorteo sobre el padrón electoral para conseguir la cantidad de ciudadanos que van a participar durante un año judicial como jurados. Así se reúne uno por mil del padrón teniendo en cuenta sexo y departamento judicial, lo cual da 12.000 ciudadanos para toda la provincia. Luego, el Ministerio de Justicia depura ese padrón descartando los que no cumplen el requisito de poseer nacionalidad argentina, tener entre 21 y 75 años y entender el idioma castellano. Quedan excluidas las personas que posean cargos electivos o públicos, empleados del Poder Judicial, integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas o seguridad privada, abogados y escribanos, condenados de ciertos delitos y representantes de religiones. El siguiente paso consiste en otro sorteo para obtener 48 ciudadanos por cada juicio, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad hasta la audiencia de selección. En esta ocasión, Defensa y Fiscalía tienen la posibilidad de descartar mediante preguntas a aquellos que pueden tener prejuicios y para esto ambas partes disponen de recusaciones con causa, que son ilimitadas y deben justificarse, y las sin causa que pueden alcanzar un máximo de cuatro jurados sin esgrimir razón alguna. Al finalizar esta instancia, se efectúa otro sorteo para conseguir los 18 jurados (12 titulares y 6 suplentes) que participarán del juicio.

Este proceso en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía presenta numerosos obstáculos a sortear. La investigación de Romano y Porterie ha dejado en evidencia un padrón electoral desactualizado, un proceso de depuración deficiente, falta de información de los potenciales jurados a la hora de contactarlos, fallas en la instancia de notificación de los mismos y una sobrecarga administrativa sobre los jueces. “La Constitución dice que todos los juicios criminales deben terminar con jurados y es lo deseable, pero no es posible hoy porque nuestro sistema de administración de justicia recién está empezando a atravesar la participación ciudadana. Organizar juicios por jurados conlleva un trabajo adicional administrativo que nuestra justicia no está del todo preparada para hacer, el sistema colapsaría”, finaliza Romano.

May 7, 2019 | Novedades, Trabajo

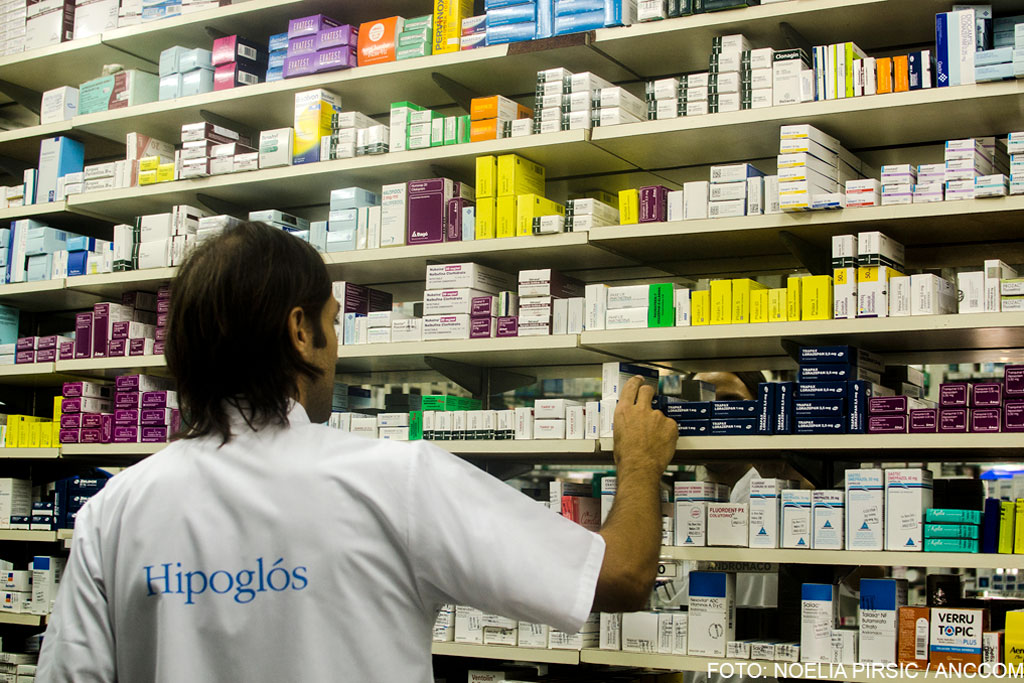

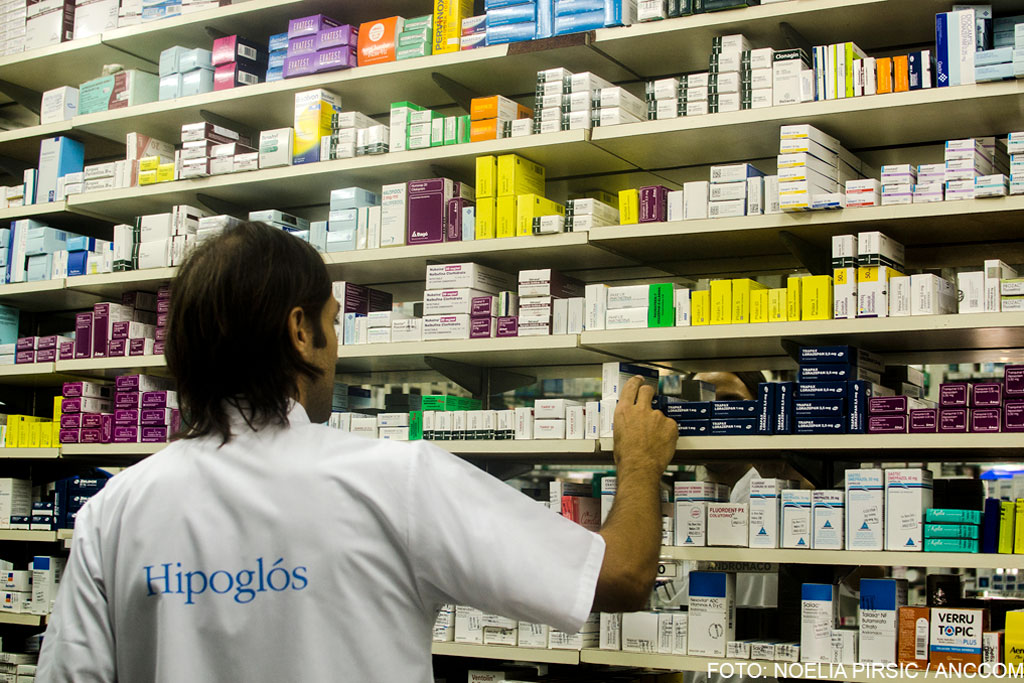

Al proceso de ajuste nacional se suma una nueva víctima: la industria farmacéutica, que ya ha aportado un nuevo centenar de despedidos a la crisis. Los laboratorios que se sumaron al contexto de desempleo son Craveri, Sanofi y Elea.

La empresa francesa Sanofi Aventis despidió el 9 de abril a 43 visitadores médicos bajo la excusa de un cambio en su estrategia comercial y se los informó a través de un comunicado. A ello se sumó el achicamiento del Departamento de Trade Marketing, con las cesantías a tres empleadas del área de consumos masivos de la empresa: Carina Farinelli y la dupla de asistentes, Florencia Hamwee y Florencia Pujol. Paradójicamente, la empresa había recibido en febrero de este año el título al mejor empleador de 2019, otorgado por el Instituto Top Employer, aunque el galardón no pareció condicionarla para la reducción masiva de puestos de trabajo, dos meses después.

Por su parte, el laboratorio argentino Craveri, a principios de año despidió a 47 trabajadores de la planta de su laboratorio y de las oficinas ubicadas en la calle Arengreen, según comunicó el 29 de marzo la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). Por otro lado, la firma nacional informó el año pasado la venta de su medicamento más importante a la empresa Investi, propiedad del laboratorio Roemmers, líder en Argentina. El medicamento del que Craveri se desprendió por una suma cercana a los 300 millones de pesos (6,8 millones de dólares) es la marca Tetralgin (que incluye Ergotamina, Cafeína, Dipirona, Metoclopramida, Clorfeniramina) y suele ser indicado a pacientes con migraña y fuertes dolores de cabeza. Es decir, que ahora el laboratorio Investi será el encargado de desarrollar esa molécula, patentada y autorizada en ANMAT, que asociada con otras mezclas da como resultado, el Tetralgin. Se ve aquí que parte del el origen del desempleo en el sector es producto de los ajustes en la industria.

En sintonía con la crisis económica que atraviesa el país, el laboratorio Elea-Phoenix –empresas fusionadas desde el 14 de diciembre de 2017- , el 9 de abril último, comunicó al Ministerio de Producción que ingresará en un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE). Como detalla la ley 24.013, se trata de un proceso de negociación en el que participan el sindicato afectado, la empresa y el Estado. Se trata de un ciclo de reglamentación de despidos y suspensiones, en la que el empleador no es responsable de abonar el 100% de la indemnización.

El laboratorio nacional líder, por ejemplo, en el mercado en la categoría de laxantes según la auditoría IMS, sostuvo una reunión con Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación, para comunicar el momento que atraviesa la empresa. Por esta situación, la AAPM se movilizó el 15 de abril al Ministerio de Trabajo para defender todos los puestos laborales. Según comunicó el sindicato en diálogo con ANCCOM, hay una audiencia solicitada por la patronal para conversar con Sica.

Julio Caro, secretario de prensa de AAPM explicó que se reunieron con Elea-Phoenix, y la firma planteó el recorte de 120 puestos de trabajo con el pago del 50% de la indemnización en tres cuotas.

Otro caso es el de la empresa Novartis. La firma de capitales suizos fue denunciada por el gremio de visitadores médicos por un intento de despido de 50 empleados, además de estar sospechada, según el mismo sindicato, de estar haciendo gestiones para ser vendida al grupo argentino Raffo.

Por último, se destaca la desvinculación de 20 empleados de la planta terciarizada de visitadores de la firma nacional Savant. Cintia, una de las damnificadas, asegura: “Nunca un despido es bueno. No nos la esperábamos. Tuvimos un muy buen 2018. No queda otra que seguir pensando hacia delante”.

A pesar del crítico panorama a nivel nacional, los números de la industria farmacéutica se encuentran en un alza considerable. El INDEC publicó las estadísticas de la actividad del sector y detallan: A nivel anual, se han facturado 35.015,8 millones de pesos, un 34,9 por ciento más de lo que representó el mismo trimestre en 2017. Actualmente, se destaca un porcentaje de 63,7 por ciento de producción del mercado interno por sobre un 27 por ciento de reventa de importados. Además, un 9,3 por ciento se destina a la exportación de medicamentos de producción nacional.

May 1, 2019 | Culturas, Novedades

«Evamérica» se estrena el 7 de mayo en el Teatro Empire.

Hace cincuenta años, cuando Cátulo Castillo, poeta y letrista de tango, y Rubén Mazza, compositor musical, se embarcaron en la tarea de componer una obra conjunta, jamás pensaron en Eva Perón como su figura central. Más bien, su elección como personaje llegó como una sugerencia: “Evamérica es una obra que surgió allá por el año 1969 como una idea de la esposa de Rubén Mazza. Un día, Cátulo Castillo fue a cenar a la casa del matrimonio y les comentó: “Tengo ganas de hacer un tema sobre un héroe patrio”, y ella, – paradójicamente simpatizante radical- le dijo: “¿Por qué no de Eva, Cátulo?”. Y ahí, nació la cantata”. Así recuerda la anécdota Guillermo Asencio, director general de la obra que se estrena en el Teatro Empire el próximo 7 de mayo, cuando se conmemore el centenario del nacimiento de la Jefa Espiritual de la Nación.

Pero como la historia misma del peronismo en la Argentina de los años ´60, el destino de Evamérica estaría también marcado por el prohibicionismo y la censura. Es que cuando Castillo y Mazza aceptaron gustosos la propuesta, nunca dimensionaron lo difícil que podría llegar a ser estrenar un espectáculo íntegramente centrado en la figura de Evita, con el gobierno dictatorial de la Revolución Argentina en el poder. “Los avatares de la vida hicieron que nunca se pudiera estrenar. Por cuestiones políticas, entre las dictaduras del `69 al `73 fue imposible; en el `73-`74 había un funcionario que se opuso y después, hubo algunas desavenencias entre los herederos que hizo que tampoco se pueda armar algo en los 12 años de mandato kirchnerista”, explica Asencio y comenta que fue finalmente Carlos Castillo, hijo de Cátulo, quien decidió asumir la producción general y estrenar la obra.

El espectáculo es una cantata lírico-popular que narra la vida de Eva; desde su nacimiento e infancia en Junín y su encuentro con el cantor de tango Agustín Magaldi, quien la introduce en el mundo actoral, hasta el posterior traslado a Buenos Aires donde conoce a Juan Domingo Perón. “Lo que trato de mostrar en esta obra es la relación mítica entre Eva Perón y el pueblo, que no es tanto su parte política sino más bien cómo este personaje, que no fue nunca funcionario de gobierno, que nunca vivió de la política en sí, quedó tan arraigado como la fuerza del amor rebelde, de la lucha”, explica Asencio. “Eva es América. Ella es esa América del Sur que lamentablemente hoy se está perdiendo como región. Es esa idea de la Patria Grande sinónimo de lucha, de rebeldía ante el statu quo, ante la oscuridad”, agrega el director.

Evamérica se presentó por primera vez en el 2015 con dos únicas funciones en el teatro San Martín en oportunidad de cumplirse 63 años del fallecimiento de Eva. Y, si bien en esencia se trata de la misma poesía y música, la puesta en escena se renovó completamente para el que será su reestreno el 7 de mayo: “Me pareció que era una obra maravillosa con la cual había que hacer todo un relato”, cuenta Asencio. “La función del San Martín no tenía puesta en escena, era más bien una especie de oratoria con algunas danzas típicas. Lo que yo intenté ahora es darle un sentido correlativo en el que tres voces -el barítono, la soprano y el relator- narran la historia”, continua el director.

Constanza Leone, soprano, y Juan Feico, barítono, son las voces solistas. Al tratarse de una cantata, Constanza y Juan explican que su rol no es actuar de Juan y Eva, como podría esperarse en un musical tradicional: “Somos relatores que van contando la historia pero nunca realmente interpretamos a los personajes”, explica Feico. “Hay momentos, claro, en los que nos hacemos pasar, por ejemplo, por la madre de Eva o por Eva misma, pero solo somos narradores”, agrega Leone. Por su parte, Osvaldo Malizia, actor, pone su voz como relator principal: “La idea que aparezca como si fuera la imagen de Cátulo Castillo que va creando en escena mientras van pasando cosas, vestido con el sombrero que él usaba siempre, porque era pelado”, explica Malizia sobre su rol en la obra.

Los tres intérpretes son acompañados, además, por ocho coreutas que representan la voz del pueblo. La orquesta, también protagonista central de la obra, está integrada por nueve músicos dirigidos por Constanza Antunica y con arreglos de Federico Guinzburg. María Inés Natalucci, directora musical, fue la encargada de hacer los arreglos generales de la partitura original compuesta por Mazza.

Encontrar el diferencial sin caer en el partidismo político es el horizonte y desafío del director en esta semblanza romántica: “Hace años que trabajo de esto y nunca encontré una poesía tan llena de metáforas como la de esta obra de Cátulo”, afirma Guillermo Asencio: “Es maravilloso porque no sea un panfleto y no hacer un panfleto con la vida de Eva, es de lo más complicado para cualquiera”. Y agrega: “Como el Che, Eva también quedó arraigada como marca de un romanticismo rebelde del siglo XX y eso es lo que me interesa destacar: la rebeldía, no la ideología peronista”.

Por su parte, los artistas creen que la gran apuesta es que Evamérica logré penetrar en un público variado, quizás incluso, poco acostumbrado a este tipo de espectáculos. “Al ser una ópera es atemporal, va a trascender y quién esté viendo va a tener la oportunidad de sacar su propia conclusión. Me parece importante que cualquier público pueda acceder a este tipo de obras”, afirma Juan Feico “Si esto es para un grupo selecto de personas, no sirve de nada”, concuerda Osvaldo Malizia. Sara Melul, asistente de dirección, también ve con entusiasmo el futuro de Evamérica y adelanta que existen posibilidades de que se realice una gira nacional: “Tenemos muchas ganas de llevarla al interior del país; obviamente a Junín y Los Toldos, y a las provincias que tengan un buen teatro y ganas de contar con la obra”.

***

Evamérica se estrena el martes 7 de mayo a las 21 con una función especial por el Aniversario nacimiento de Eva Perón, en el Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, CABA). Estará en cartel durante los meses de mayo y junio con funciones regulares los jueves a las 21 y los domingos a las 20.

Feb 5, 2019 | Comunidad, Novedades

Centro Universitario San Martín (CUSAM), que funciona dentro de la Unidad Penal número 48 de máxima seguridad de José León Suarez.

A pesar de que diversas organizaciones sociales y académicos formularon un rotundo rechazo sobre múltiples puntos del proyecto de ley oficialista, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno intentará nuevamente lograr un consenso entre el oficialismo y la oposición: “Esperemos que salga. En febrero vamos a tener reuniones que se están programando”. En este sentido, subrayó que la propuesta “se trata de un nuevo régimen penal juvenil, no es sólo la baja de edad de imputabilidad”. Las críticas hacia la propuesta no provienen solamente de especialistas en derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también de trabajadores que, además de poseer formación en este campo, también tienen contacto directo y cotidiano con los centros de detención y los menores que circulan por ellos.

El proyecto oficial asegura, entre otras cuestiones, que los centros de detención especializados tendrán múltiples dispositivos que busquen la reinserción del menor en la sociedad. En el capítulo 12 se enuncian los artículos 74 hasta el 84 que garantizan que en estos sitios de reclusión se desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, así como también poseerán personal técnico y de seguridad capacitado para tales fines. Empero, Nora Schulman, Directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), sospecha: “Antes de aprobar una ley así hay que tener los instrumentos para aplicarla, sino no va a servir para nada y todo va a quedar en letra muerta. Las instituciones y el personal que formula no existen. Dentro de los institutos de menores encontrás celdas para dos chicos pero hay cinco encerrados. La seguridad está a cargo del Servicio Penitenciario, el cual no posee la formación adecuada y encima suelen violarlos. El término instituto es un eufemismo, son cárceles de menores”.

María Paula Vázquez, operadora social e integrante del Centro de Admisión y Derivación (CAD) que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); denuncia la situación actual de estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires: “Lo primero que uno se encuentra cuando ingresa es la parte de escuela, los talleres y la zona de visitas. Pero excepto que tengas autorización, no llegás al alojamiento real, donde están los pabellones y las celdas con rejas iguales a un penal común para adultos. Las normativas internacionales dicen que las celdas son sólo para dormir y que el resto del tiempo los chicos deben realizar actividades que faciliten su reinserción, pero esto no sucede. Así, los pibes pasan muchas horas despiertos en una celda sin hacer ninguna actividad. Además, el sector de seguridad es el que decide si pueden ir a la escuela como si se tratase de un premio, lo cual contradice la escolaridad obligatoria estipulada a nivel nacional. Entonces, la reinserción del chico después de pasar por estos centros no depende de este, sino de la presencia de su familia y los recursos que ésta posea.”

En añadidura, la situación de los institutos de menores empeoró debido al recorte de presupuesto que sufrió la SENAF en un 25% para el 2019, lo cual contradice el artículo 72 de la Ley 26061 que plantea que nunca un presupuesto destinado a la niñez puede ser menor que el presupuesto anual anterior. Actualmente, estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires no poseen el rol de operador social, los asistentes de Minoridad hacen de personal de seguridad y los equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales varían entre tres y cinco personas que deben atender a unos cincuenta chicos.

“Mientras se quita presupuesto para trabajar la protección de derechos, se eleva el presupuesto para las fuerzas de seguridad. En 2016 y 2017 la cantidad de ingresos en el CAD de la Ciudad de Buenos Aires bajó al 50%, pero no es que se mejoró la situación de los menores. En realidad está relacionado con las denuncias que se realizan desde las organizaciones barriales sobre las detenciones irregulares por parte de las fuerzas de seguridad, las cuales muchas veces no realizan la detención, sino que maltratan o torturan a los chicos y después los dejan en libertad. Es una lógica que todavía se sostiene hoy”, señala Vázquez.

La propuesta oficial menciona, a su vez, que se encuentra acorde a los principios establecidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual posee jerarquía constitucional en el país por la Ley N° 23849. Sin embargo, a mediados del año pasado el Comité de los Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas especializado en el seguimiento de la aplicación de dicha Convención, formuló un informe donde instó a la Argentina a no bajar la edad de imputabilidad porque dicha medida no cumpliría con los estándares del Comité. “No sirve en ningún lado. En los demás países de Latinoamérica donde bajaron la edad no resultó en una disminución de la inseguridad. Está comprobado que para reducir la cantidad de menores circulando por el sistema penal hay que garantizarles el sistema educativo, proteger la economía y salud del grupo familiar y que los chicos puedan tener acceso al primer empleo, pero la posibilidades que éstos poseen hoy en día son nulas porque les cierran las escuelas, no pueden pagar los clubes de barrio y tienen un acceso más cercano a las adicciones”, finaliza Schulman.

Ene 23, 2019 | Comunidad, Novedades

¿Amor por la píldora o problemas en la salud mental? Según estadísticas del INDEC, los psicofármacos son el tercer grupo de medicamentos con mayor facturación hasta el segundo trimestre de 2018, con un total de 3.386 millones de pesos, detrás de los inmunomoduladores -antibióticos, antiinflamatorios, entre otros- y aquellos especializados en aparato digestivo y el metabolismo. Mientras que a lo largo del último año unidades básicas de consumo como son los lácteos y productos congelados, sufrieron una caída del 7,8 y un 3,3 por ciento respectivamente, según un análisis de la empresa Kantar Worldpanel, estos medicamentos en 2017 aumentaron sus ventas en un millón de dosis.

Según un estudio del año 2017 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), la mayor parte de los consumidores actuales de psicofármacos confesaron utilizarlos ocasionalmente y otra importante proporción, varias veces por semana y a nivel mensual. La ingesta promedio fue de casi seis días al mes. Además, el estudio estima que 105.971 personas de entre 12 y 65 años comenzaron a consumir tranquilizantes o ansiolíticos ese año. Para concluir, el trabajo de investigación sostiene que el 15 por ciento de la población del país -unos tres millones de personas- consumió tranquilizantes o ansiolíticos alguna vez en la vida, incluyendo tanto a quienes consumieron por prescripción médica como a aquellos que no. Entre quienes tenían indicación médica (78 por ciento de los encuestados), en el 49 por ciento de los casos fue un médico generalista quien había recetado el tranquilizante y en un 37,2 por ciento un médico psiquiatra. El restante porcentaje habla de la cantidad de pacientes que consiguen los fármacos sin la prescripción correspondiente.

Los factores más recurrentes de consumo, según el neurólogo Edgardo Reich, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía y del Sanatorio Julio Méndez, pueden hallarse en el insomnio y la ansiedad por las crisis económicas y la vorágine de la vida en sociedad. La mezcla de culturas, el bombardeo de noticias y el nivel de estrés propio de una crisis -según Reich- hacen elevar el número de consultas a profesionales de la salud mental y también su posterior medicación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Manual para el tratamiento farmacológico de trastornos mentales primarios, sostiene que no todas las farmacoterapias eficaces son esenciales. Es decir, no siempre los desordenes mentales diarios tienen que ser necesariamente tratados con un medicamento. Además, la máxima institución mundial a nivel salud recomienda no solo una evaluación clínica detallada sino también analizar exhaustivamente la situación social, psicológica y geográfica del paciente. Dicho de otra manera, aquella persona que vive en el campo probablemente necesite, en caso de requerirla, una dosis menor a la que seguramente necesite alguien viviendo en una gran ciudad. En sintonía con lo que la OMS describe, Reich señala: “El psicofármaco es la salida fácil en tiempos de ansiedad y de una vida urbana alocada para calmar una situación particular. Ya sea para dormir o para estar más tranquilo”.

Martin López Vicchi, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne, entiende que las consultas refieren necesariamente al uso de un medicamento: “Es complicado hacerles entender a los pacientes que existen tratamientos para patologías por fuera de los fármacos”. En el podio de las consultas, como señalaba Reich, se encuentra el insomnio, particularmente los problemas ligados al sueño parecen ser según López Vicchi, algo que puede ser solucionado por fuera de un medicamento: “La gran mayoría de los pacientes tiene una mala higiene de sueño. Y en lugar de corregir una serie de factores, como por ejemplo, mirar televisión acostado, eligen tomarse una diazepina”.

Según un estudio del Hospital de Clínicas, el insomnio es una afección que sufre el 20% de la sociedad argentina. Las consecuencias pueden estar en una merma en la capacidad de atención, lo que impacta en la calidad de vida del paciente. Otro de los síntomas recurrentes en las consultas acerca de la salud mental y aquel que incentiva la medicación es la ansiedad. “Vivimos tiempos de ansiedad y de locura urbana. Eso hace que alguien que tiene nervios o recibió una mala noticia se tome algo por las dudas o también porque sino no va a poder dormir”, explica Reich.

Tanto él como López Vicchi insisten en que el consumo de psicofármacos en muchos casos es autónomo y sin prescripción o consulta médica: “Hay gente que ni consulta. Es la vida alocada que tenemos en los grandes centros urbanos, con un estrés creciente, con menos horas de sueño, con más horas dedicadas al trabajo con exigencias y presiones. Entonces existe la creencia de que una pastillita mágica te va a solucionar todos los problemas”, detalla Reich. Bajo la misma línea de pensamiento López Vicchi agrega: “La verdad es que hay una banalización importante. Estos fármacos pueden ser indicados por gente que no está abocada a la salud mental o a la neurología”.

En números y según la SEDRONAR, casi tres millones de argentinos de entre 12 y 65 años recurren a medicamentos psicotrópicos para dormir, bajar la ansiedad o disimular una angustia. También el estudio encontró que la modalidad de uso es mayor en mujeres que en varones. Un 17,6 por ciento de los encuestados, que declararon haber consumido estos fármacos, eran mujeres, mientras que el 12.8 por ciento eran hombres. El estudio ahonda y coincide con las concepciones tanto de López Vicchi como de Reich: el 66 por ciento de los usuarios obtiene los medicamentos sin receta médica.

En contrapartida a la industria de los psicofármacos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) determinó que ninguno de los sectores que aglutina la entidad evitó este año la caída del consumo. La merma anual se estima en el 1,1 por ciento y abarca a alimentos y bebidas, bijouterie”, materiales eléctricos, materiales para la construcción, electrodomésticos, electrónicos y computación.

Los más consumidos

Las drogas más recurrentes tanto en la prescripción como en el consumo son alprazolam, clonazepam y el diazepam. El primero es uno de los más utilizados para el tratamiento de estados de ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico y altos niveles de estrés. Alplax (Laboratorios Gador) y Tranquinal (Laboratorios Bagó) se encuentran dentro de las presentaciones más comercializadas según la consultora multinacional IQVIA (ex IMS) que se encarga de auditar el mercado de la industria farmacéutica argentina.

En segundo lugar, el clonazepam, si bien se especializa en ser el fármaco más efectivo en términos de evitar convulsiones, se ha encontrado útil en prevenir trastornos de ansiedad. Específicamente y según datos de IQVIA, Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita de clonazepam del mundo. En efecto y según la consultora, en 2014 se llegaron a vender más de un millón de unidades por día, un 143% más que en 2004. Sus nombres comerciales oscilan entre el Clonagin (Laboratorios Baliarda) y Rivotril (Laboratorios Roche).

Finalmente el Diazepam, también conocido bajo su nombre comercial como Valium, administrado oralmente logra calmar espasmos musculares o dolores intensos como la tortícolis, aunque también se indica en pacientes con vértigo, insomnio, ataques de pánico o disnea, es decir, dificultad para respirar.

Los tres fármacos pertenecen a la familia de las benzodiacepinas. Funcionan como depresores del sistema nervioso. Promueven la relajación física y mental y son muy utilizadas en el tratamiento de los trastornos por ansiedad y actividad autonómica intensa (trastorno de pánico). La dependencia a este tipo de fármacos puede llegar a ser un dilema. Sin embargo, el neurólogo Reich aclara: “No hay una dependencia física para los consumos estándares que tenemos. Se trata en definitiva de una dependencia emocional, no física”. Con respecto al Clonazepam y al Alprazolam detalla: “Si uno toma una dosis razonable y luego deja de tomarlos, no pasa nada. Pero se suele creer que es imprescindible para tratar problemas de la misma índole”.

Un problema puede ubicarse en la posibilidad de acceder a una receta. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), no estipula para los psicofármacos la dispensa con su receta archivada y otorgada por un solo tipo de especialista. Es decir, sea cual sea la especialidad del profesional de la salud, puede prescribir este tipo de medicamentos. Por otro lado, la receta archivada determina que las farmacias deben llevar control de la venta de estos medicamentos. Para ello hay libros que registran no solo su venta, sino también el médico que los recetó. Esta receta debe tener siempre la fecha, sello y firma del médico. Además la prescripción tiene que permanecer por lo menos dos años en el poder del farmacéutico responsable.

Sin embargo, López Vicchi insiste: “Cualquiera los puede prescribir. Por ahí parte el problema. Están al alcance de cualquier profesional que pueda elaborar una receta”. En sintonía, Reich agrega: “Uno puede comprar cualquier cosa y a cualquiera le venden cualquier cosa. La realidad es que estos medicamentos deberían ser solo bajo receta archivada y mediante la indicación de un tipo de especialidad en particular.”

Los psicofármacos en números

En la República Argentina se consumieron 3.720 millones de psicofármacos durante todo el 2017, un millón más en que los tres años anteriores. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), basada en números de la consultora IQVIA (ex IMS), la industria de los medicamentos en el país ha facturado a nivel global la suma de $117.488.679.000 por la venta de 740.496.000 unidades. Por lo cual en porcentajes los psicofármacos representan el 11,9 por ciento del total del mercado de fármacos en el país. En sumas de dinero la comercialización de este tipo de medicamentos alcanza el total de 9.872.998 millones de pesos.

De acuerdo con lo que detalla la consultora multinacional y emparentado con cifras del INDEC, en el cuarto trimestre de 2017 la industria farmacéutica nacional registró una facturación de 25.859 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 23,1 por ciento con respecto a mismo trimestre del año anterior.