Por un tijereteo seguro

Argentina cuenta con un extenso e importante marco normativo en lo relativo a los derechos de las mujeres y las diversidades, que incluye las leyes de Parto Humanizado, de Derecho a la Identidad de Género, de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Educación Sexual Integral, entre otras.

Sin embargo, en lo que a salud sexual y reproductiva respecta, existe un vacío en cuanto a los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones íntimas entre personas con vulva. Los métodos de profilaxis disponibles responden a una visión falocéntrica fundada en la anticoncepción, por eso sólo se encuentran a la venta preservativos peneanos.

En tal sentido, la ginecóloga y sexóloga Sandra Magirena explica que “se habla mucho de la anticoncepción centrada en la prevención de embarazos no deseados, pero poco se habla del cuidado de las ETS. Y, cuando se lo hace, se habla sólo del uso del preservativo (para penes)”. Además, aclara que su efectividad no es total. Por un lado, porque no previene ciertas enfermedades, como por ejemplo el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral, por lo tanto es necesario sumar otros métodos barrera. “Recién en los últimos años se ha empezado a hablar del campo de látex”, señala Magirena.

Quienes padecen la falta de un preservativo para vulvas son las mujeres hétero-cisexuales, mujeres bi-cisexuales, lesbianas, varones trans, personas intersex y no binarias que se ven en la obligación de recrear un campo de látex artesanal para tener un encuentro sexual seguro. Para realizarlo, utilizan también un preservativo para pene. Primero, cortan el aro de la base, luego lo hacen en forma vertical a lo largo, sirviendo así como método de barrera y protección al frotar genitales y también cuando se practica sexo oral en la vagina o en el ano. Otra opción es la barrera bucal, conocida como dental dam, pensada con fines odontológicos y similar al campo de látex. Por último, cabe resaltar la existencia de un preservativo vaginal pero al ser interno, su uso sólo es efectivo en relaciones con penetración. En ese sentido, queda en evidencia la necesidad de un preservativo para vulvas, pensado especialmente para el tribadismo, la práctica sexual en que dos personas frotan sus vulvas.

Magirena explica que el acceso a este tipo de métodos profilácticos en nuestro país se ve dificultado en tanto “no contamos con un material adecuado, cómodo, que sirva para interponer entre la vulva y otra vulva, o la boca, o la boca y el ano de le otre”.

Sin embargo, la ginecóloga comenta que “existe la posibilidad de hacer una modificación de la matriz del preservativo femenino”. Desde esta perspectiva, se podría adaptar el “preservativo femenino modificado en su diseño en la porción distal para que se pueda auto adherir a las paredes externas de la vulva y de esa manera cubrir el perineo”.

La creación de un preservativo para vulvas es necesaria porque “aporta a una democratización en el acceso a los derechos sexuales de las personas gestantes”, continúa Magirena, y resalta la importancia de que “los Estados los provean y los fabriquen de manera libre y gratuita”. Asegura, además, que este proceso está en vías de evolución y que, al día de hoy, existen distintas propuestas que luchan por esta causa. Uno de ellos es el Proyecto Preservativo para Vulvas.

Preservativos para todas

En agosto del año pasado, la legisladora porteña por el Frente de Todos Lucía Cámpora presentó un proyecto de ley para el acceso y la promoción de profilaxis, de forma inclusiva. De su redacción participaron referentes del “Proyecto Preservativo para Vulvas”. Tiene como objetivo la promoción igualitaria de acceso a campos de latex industrializados, y otros métodos profilácticos que se creen a futuro. Asimismo, hace hincapié en la promoción de la investigación sobre elementos de cuidados y protección teniendo en cuenta la diversidad de prácticas sexuales, señalando la importancia de incluir información sobre el uso de campos de látex en la currícula escolar, de acuerdo a los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI).

“Es importante ampliar la mirada en términos de políticas en materia de salud sexual y (no) reproductiva. Necesitamos un tratamiento inclusivo en las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y que las personas que no respondan a los estereotipos que impone el heterocispatriarcado no se sientan excluidas ni dejen de acceder, que es lo que actualmente sucede por ejemplo con este caso”, expresa Cámpora y agrega: “Es sumamente excluyente que sea tan difícil acceder a métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones entre personas con vulvas y lo primero que tenemos que hacer es instalar este tema y trabajar para que se garanticen sus derechos”.

En el país no existe una empresa que fabrique el campo de látex de manera industrial. En este contexto, la necesidad de una política pública que pueda dar respuesta a esta problemática parece fundamental. “Es importante entender que la diversidad de las prácticas sexuales tiene que estar contemplada en las políticas que necesitamos para poder cuidarnos y disfrutar del derecho a ejercer nuestra sexualidad en todas sus formas, siempre y cuando sea libre y cuidada”, aseguró Campora.

El proyecto, presentado en agosto del 2020, aún no fue tratado y ni siquiera se habilitó el tratamiento en comisiones.

El preservativo para penes no previene el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral.

Por un acceso inclusivo

La falta de un preservativo vulvar no es la única barrera con la que se encuentran las diversidades cuando de protección se trata. Existen ciertos prejuicios entre los profesionales de la salud cuyo estigma desalienta las consultas ginecológicas, contribuyendo así al tabú sexual y al desconocimiento de cuidados.

Según Magirena, sigue habiendo médicos recibidos en la década de 1980 que actualmente ejercen y cuya formación hegemónica está centrada en la cis heretonormatividad. La falta de perspectiva de género a esa formación se traduce en miradas, prejuicios, y en situaciones de tensión, bloqueando así el vínculo médico-paciente. “Para los profesionales el concepto de género no existe. El género es biológico, es el género taxonómico de la especie humana. El concepto de género que se maneja hoy, y que estamos incorporando a la currícula, es el concepto de la sociología. Es decir, lo que la sociedad marca como cuestiones de género. Todo eso en la Facultad de Medicina no se enseña”, concluye Magirena.

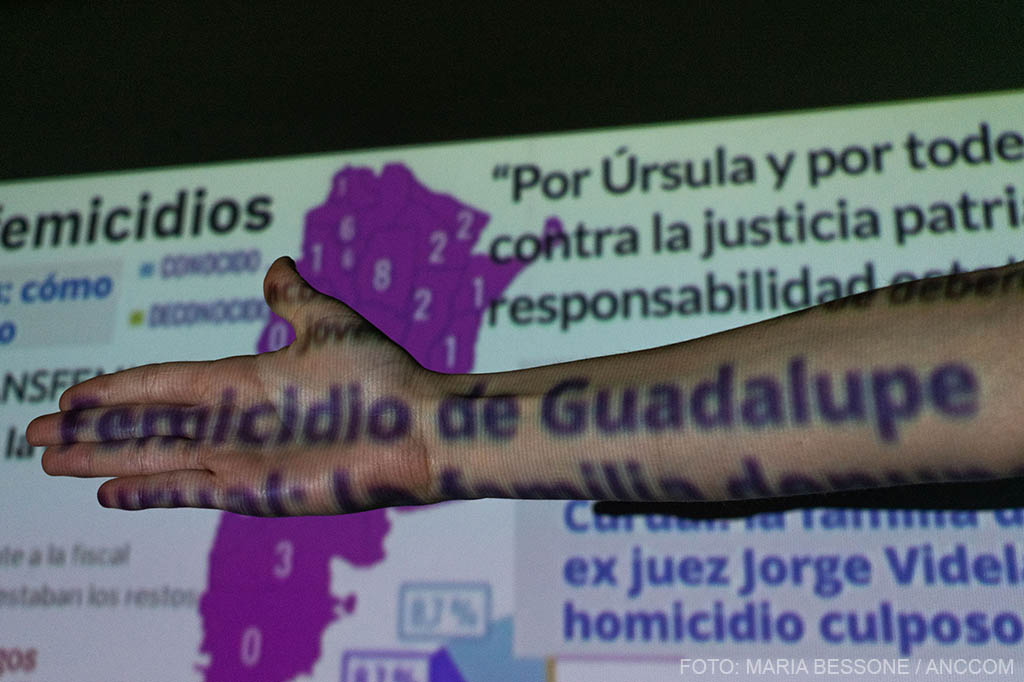

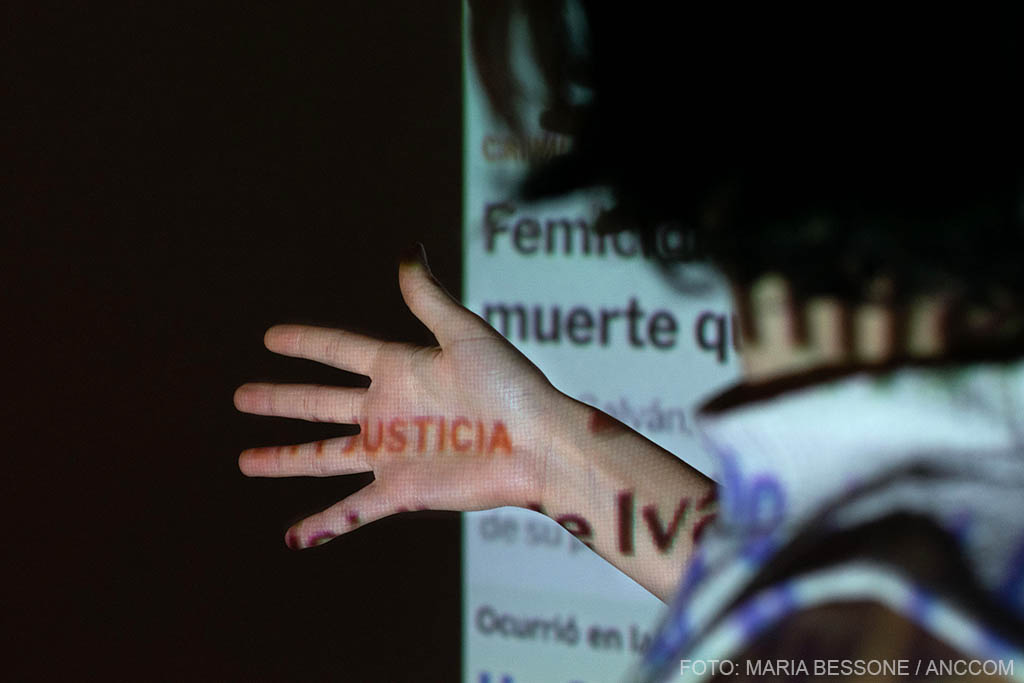

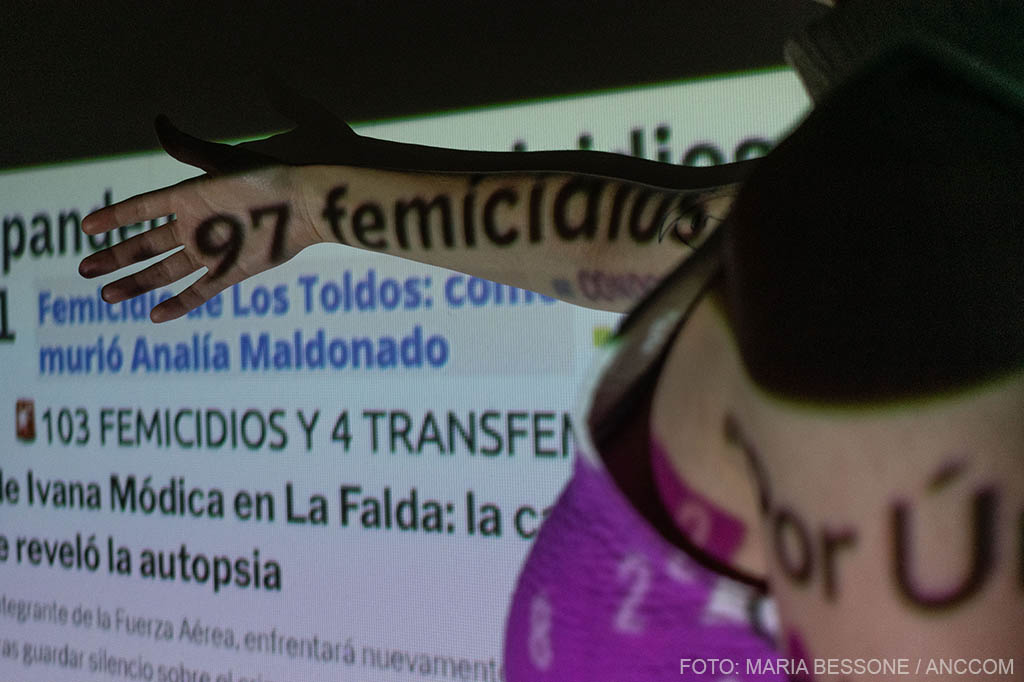

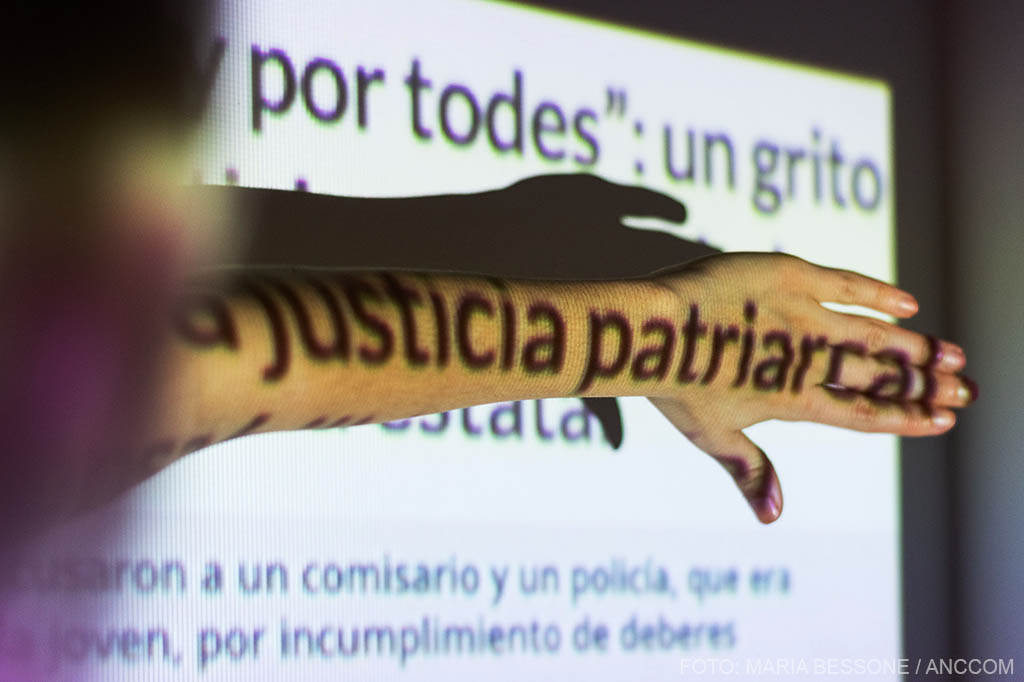

Un femicidio cada 35 horas

Se cumplen seis años desde que el primer grito de Ni Una Menos se instaló en nuestro país. Desde 2015, cientos de miles de mujeres salen a las calles cada 3 de junio, bajo una misma consigna: contra de la violencia machista. En el marco de un nuevo aniversario, se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes a 2020. Según lo informado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación durante el año pasado se cometió un femicidio directo cada 35 horas.

Siguiendo los datos correspondientes, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 hubo un total de 251 víctimas directas de femicidio en todo el territorio nacional. De las cuales, 244 fueron mujeres cis, 6 mujeres trans/travesti y 1 se encuentra sin identificación ya que el cuerpo de la víctima se encontraba carbonizado. Sólo pudieron confirmar que era mujer.

Todos los 3 de junio la consigna Ni Una Menos se ve acompañada de otras exigencias. Este año se llevará a cabo un cartelazo en redes sociales y las consignas que acompañarán la jornada serán #AparicionConVidaDeTehuel, #CupoLaboralTravestiTrans, TrabajadorxsSomosTodxs y #ReformaJudicialFeminista.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cree que lo más importante del Ni Una Menos fue la visibilidad que se le dio al movimiento de mujeres: “La convocatoria a nuevas generaciones fue central. Se abrazaron al feminismo que venía hace años luchando por los derechos de las mujeres. Creo que, en gran parte, la despenalización del aborto tuvo mucho que ver con esto”, agrega.

Por su parte, Lucía de la Vega, Coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogada de la Agenda Transversal Feminista, describe que lo central en el movimiento Ni Una Menos fue la masividad del reclamo de las mujeres y las disidencias contra las violencias machistas. “Se convirtió en un movimiento que cruzó generaciones contra las violencias machistas”, asegura.

Del informe se relevaron 247 causas judiciales de femicidio directo, en donde el 63% se cometieron en la vivienda de la víctima. El 79% se dio en un contexto de violencia doméstica. En el 32% de los casos hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y el 18% se ejecutaron con armas de fuego.

La evolución de la distribución de femicidios directos se muestra estable desde 2017 al 2020. Lico expresa que “las cifras siguen asustando y está bien que impacten, que no nos acostumbremos a esos número, creo que hasta que no generemos un profundo cambio social, los números van a seguir igual. Hay que concientizar, convocar a los varones, educar a las nuevas generaciones, garantizar la ESI en todo el país”.

Siete provincias del país obtuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres más alta que la del promedio nacional que es de 1,09. Jujuy se encuentra en primer lugar, con una tasa del 2,82; le siguen Tucumán (2,10), Chaco (1,97), Salta (1,53), Misiones (1,43), Santa Fe (1,38) y Corrientes (1,23). Esto se debe a que el peso poblacional de las mujeres en estas provincias es escaso. Si consideramos números absolutos, el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires (94 casos), seguido por Santa Fe con el 10% (25 casos). Por su parte, Tierra del Fuego no registró ningún femicidio en su jurisdicción durante el 2020.

“Las cifras se sostienen porque todavía no se está trabajando en las condiciones estructurales que posibilitan los femicidios como una expresión de la violencia extrema”, asegura de la Vega.

En el 32% de los femicidios hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y en el 18%, armas de fuego.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años -la tasa más alta corresponde de los 35 a 44 años-, representando casi un 26% de los casos. Por otra parte, 24 fueron niñas y adolescentes -de 0 a 17 años- y 11 de las víctimas tenían menos de 13 años.

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio. Según el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio (Ley N° 27452, sancionada en 2018), se lograron identificar en el informe, al menos, 231 potenciales beneficiarios.

De la Vega insiste en que la política pública debe estar coordinada entre los distintos ministerios y áreas estatales y que programas como el ACOMPAÑAR deberían implementarse de manera correcta. Se refiere a la política dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género en todo el país. Brinda una ayuda económica y acompañamiento integral psicosocial durante seis meses. “Otra cuestión central es el acceso a la vivienda. Una problemática muy incrementada en este contexto de pandemia, donde las mujeres no tienen donde ir con sus hijes para escapar de esa situación de violencia”, asegura.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja. El 84% conocía al agresor y el 48% convivían. Lucía de la Vega afirma que “es central la respuesta por parte del Poder Judicial a las situaciones de violencia en términos de emitir medidas protectoras en tiempo y forma. Hay distintas políticas que deben implementarse y que deben ser articuladas entre los distintos ministerios”.

“Decir Ni Una Menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es anunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”, son palabras que se expresan desde la organización Ni Una Menos. Qué se reclama y qué se exige cada 3 de junio: visibilizar las problemáticas de la violencia machista, empoderar a los distintos colectivos, ser las voces de quienes ya no la tienen.

Silvina Lico cierra haciendo hincapié en la importancia de seguir visibilizando y reclamando. “Hacernos ver, exigir que nos escuchen, pero también demandar a los Estados los cambios necesarios y hacerlos responsables de nuestras muertes. Creo que es imprescindible una reforma de la justicia que acompañe a los feminismos”.

Las organizaciones invitan a utilizar el #NiUnaMenos en redes para participar de la jornada y sumarse al cartelazo. A su vez, a las 19 se llevará a cabo una Asamblea Feminista Latinoamericana en el canal de YouTube de Ni Una Menos, que contará con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Betty Ruth Lozano (feminista colombiana), Mónica Benicio (PSOL-Brasil) y Francy Junior (Articulación de Mujeres brasileñas), entre otras activistas latinoamericanas.

(Para asesoramiento por violencia de género se encuentra disponible las 24 hs. la línea 144 en todo el territorio nacional. Por violencia familiar o sexual la línea 137 funciona los 365 días del año y cuenta con un número de Whatsapp 11 3133-1000).

Un año sin Ramona y la Villa 31 sigue sin agua potable

A un año del fallecimiento de Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, la desidia de las políticas públicas en CABA mantienen como una postal las mismas problemáticas por las que ella “gritó y zapateó” hasta el último día.

“Esta sociedad, políticamente hablando, pretende que uno sea más débil de lo que ya es”, aseguraba en un video Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, y continuaba: “Yo no estoy pidiendo más de lo que corresponde. A veces no me gusta ponerme mal, gritar o zapatear por un derecho pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere”.

Un año atrás, tras exigir durante 12 días -o más bien durante años- el acceso al agua en el barrio y en su casa, la referente popular perdió la batalla contra el covid 19 y, fundamentalmente, contra la desidia. Mujer de autóctona sabiduría y arraigadas convicciones, a pesar de que poco y nada ha cambiado, sus luchas siguen resonando en las gargantas de los que hoy continúan peleando.

En una de las callecitas de la villa, el rostro de “Ramo” aparece imponente sobre un paredón recientemente pintado, a metros de donde supo estar su casa, pero donde ahora sólo queda un cúmulo de escombros. Y como su casa, cientos de hogares más, que tras la relocalización fueron tirados abajo y cuyos restos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó a la buena voluntad de quien lo quiera juntar.

“La verdad, mucha urbanización no hay. La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, destruida, con ratas, llenas de cosas y basura. Eso hace que se estanque mucho el agua cuando llueve”, relató Pamela Andrade, referente en La Casa de las Mujeres y las Disidencias ‘Ramona Medina’, espacio en el que Medina atendía una posta de salud. “En esa manzana siguen viviendo familias que tienen que convivir con la preocupación por no contagiarse del covid ni de ninguna otra enfermedad ocasionada por esas condiciones”, añadió la joven referente.

«La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, con ratas y basura», dice Andrade.

Así como la pintoresca fachada de la Villa 31 intenta maquillar, para turistas y recién llegados, la miseria planificada que hay detrás, el marketing que infla a un proyecto de urbanización irrisorio, oculta las condiciones en que quedaron quienes ahí aún residen. “Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron. Alrededor hay muchos chicos, mucha gente mayor y esto, en pandemia y con el dengue, es un problema que perjudica la salud. Necesitamos que eso se limpie”, manifestó Alicia Casimiro, referente del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual era parte Medina.

Un vasito de agua, por favor

“El agua es indispensable para cualquier la familia y muy claro lo dejó Ramona que vivió 12 días sin ella y por eso falleció, porque el gobierno y los representantes que tendrían que haberla garantizado en plena pandemia no lo hicieron”, narró Andrade y, con mezcla de enojo y desazón, añadió: “Ramona murió luchando para que le devuelvan el agua, para poder mudarse a una vivienda digna, y no lo logró. Sus hijas sí, ya que mientras ella estaba por morir estaban mudando a su familia. Tuvieron que esperar a que ella esté intubada para que hicieran algo”.

Sin embargo, emparchar no es lo mismo que arreglar: actualmente, el barrio continúa con irregularidades y sin agua potable, entre otras tantísimas problemáticas por la inaccesibilidad a los servicios básicos. “A veces simplemente querés sacar un vaso de agua para tomar, en cualquier parte de Buenos Aires se puede hacer, pero en la Villa 31 y en el resto de las villas de Capital, no”, aseguró la joven referente.

“Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron para la relocalización», dice Casimiro.

“Si querés comer, bañarte, desinfectar tu hogar, ¿cómo lo haces si no tenes agua? La verdad que da bronca e impotencia, te sentís abandonada por el Estado, haces reclamos para que vengan a arreglar la luz, el agua, a ver las cloacas y no hay respuestas”, manifestó Casimiro y Andrade agregó: “La única respuesta es que sigamos esperando. ¿Tenemos que esperar a que se nos vaya el agua 15 días de nuevo y que fallezcan más compañeros y compañeras para que al fin nos pongan agua potable? No queremos ver más compañeros muertos exigiendo un derecho. No exigimos muchas cosas, exigimos agua, agua potable”.

Cuidar a quienes cuidan

Ramona Medina formaba parte del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual Casimiro es actualmente referente. “Estos espacios son necesarios porque como vecinas nos organizamos para ayudar a quienes necesitan llevar un plato de comida a sus casas, a quienes necesitan tener un apoyo”, afirmó Casimiro.

En los años previos a la pandemia, en el comedor se repartían aproximadamente 130 raciones, número que se triplicó a partir de 2020. A pesar de la incertidumbre de cada día de si alcanzarán los insumos para todas las personas que concurren, el espacio mantuvo sus puertas siempre abiertas. “Fue un año muy difícil, de mucho miedo. Trabajamos de lunes a lunes y muchas horas de más”, comentó la referente y añadió: “Se nos reconocieron 100 raciones más desde el gobierno, que es un logro, pero falta que nos reconozcan las vacunas para nosotras que somos esenciales, que estamos todos los días expuestas al virus para garantizar la comida a los vecinos que lo necesitan”.

Durante todo el 2020, sin salarios ni descanso, las cocineras comunitarias -como así también las promotoras de salud, de género y tantas más- son las que sostuvieron a barrios, descaradamente empobrecidos, como la Villa 31. La situación de vulnerabilidad que visibilizó la muerte de Ramona Medina es la misma en que se encuentran tantas otras trabajadoras comunitarias en la Ciudad de Buenos Aires, ya que pese a ser las primeras en salir a cuidar, son sin embargo las últimas en las filas del Estado.

“Nosotras garantizamos un montón de cosas que el gobierno no hace y tejemos redes entre las vecinas para que entre todas podamos seguir adelante”, sostuvo Andrade. Si bien esas redes comunitarias atinan a tambalear cuando uno de sus pilares se cae, más temprano que tarde, recobran la fuerza entre todos tejida y redoblan las ilusiones de un mundo mejor. Recordando a su compañera “Ramo”, Casimiro concluyó: “Era una gran mujer y una referente para mí. Acá la recordamos con mucho amor, mucho cariño y mucha lucha”.

“Yo creo que no tenés mucho tiempo para soñar, porque todos los días hay un sueño diferente”, decía Ramona Medina en el mismo video grabado desde La Garganta Poderosa. En el primer aniversario de su fallecimiento, sus vecinos y compañeros seguirán exigiendo, gritando y zapateando para que todo sea un poco más parecido a lo que Ramona, cada día, hubiera soñado. Porque el derecho, sea el que fuere, sí que lo requiere.

El sistema de salud porteño en terapia intensiva

“La situación es grave y estamos pidiendo más restricciones”, señaló enfáticamente el Dr. Gabriel Rosenstein, médico del Hospital Tornú y miembro de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud y en diálogo con ANCCOM.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, dijo el miércoles pasado en conferencia de prensa que la Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia, por lo que se apunta a disminuir la velocidad con la que ingresan personas internadas en terapia intensiva. Esto se complementa con la circulación de nuevas variantes, agregó la directora de nacional de Epidemiología Analía Rearte. A su vez, el ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Fernán Quirós, dio una conferencia de prensa el martes pasado, en la que sostuvo que hay una curva en la que los casos crecen aceleradamente desde mediados de marzo. Según el ministro, la media de casos en los días anteriores había sido de 2.700 diarios, pero la semana pasada llegó a picos de 3.339 casos nuevos. Para Rosenstein “lo que hay que mirar es la circulación del virus, más que las camas y tener en cuenta que se cuenta a una población menor a la real porque los hisopados son sólo los sintomáticos. Hoy, según datos del GCBA, estamos en 737 casos por 100.000 habitantes que es la incidencia, en promedio y contando los últimos días en Capital Federal. En la ciudad estamos en una media de 27% de positivos de todos los hisopados por día, que sigue siendo un número alto ya que para la Organización Mundial de la Salud esa cifra debe ser del 10% para considerar una situación controlada. El lunes pasado nos tocó ver alrededor de 40% a 50% de positivos de todos los hisopados en el Hospital Tornú y 80% en el Durand el domingo pasado”.

En el sistema público de CABA, hay 450 camas de terapia intensiva según el informe diario oficial del Gobierno porteño. “Hoy hay 323 camas de terapia intensiva ocupadas, superando el máximo anterior (308) que fue en agosto del año pasado”, observó Santiago Olszevicki, analista de datos, el día de ayer vía Twitter sobre las cifras oficiales en CABA. El ministro Quirós dijo el martes que las terapias del sector público están al 65% de ocupación y las del privado, al 82%. Pero también, mencionó que se han tenido que reconvertir espacios de atención de otras patologías, y que en algunos centros privados la ocupación de camas llega al 95%. Los últimos datos indican que las camas de hospitales públicos para pacientes graves y moderados están en 71,7% y 48,3% de su capacidad respectivamente. Rosenstein explicó: “La disponibilidad de camas no es tanto el problema porque es el fin del cuento y, además, importa en función del riesgo de mortalidad. Pero también, en la medida en que te quedás sin camas no sólo no podés asistir a quienes tienen covid, sino que tampoco a los que están por otras patologías, como el que necesita internarse por un infarto. En noviembre se habían vuelto a trabajar otras patologías, pero ahora estamos entrando en una pendiente y vamos a tener que evacuar salas de internación de cirugía para alojar pacientes covid”.

La Ciudad estableció un esquema de “anillos” en el que hay hospitales que tienen la capacidad para concentrar la mayor cantidad de casos por covid. Es el caso del “anillo rojo”, que son el Argerich, el Fernández, el Santojanni y el Muñiz. El Hospital Fernández anunció esta semana que cierra su Guardia y sólo se atenderán casos de coronavirus. Al respecto, Rosenstein dijo: “No se había llegado a esto el año pasado”.

El Hospital de Clínicas tiene el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Célica Irrazábal, Jefa de la División de Terapia Intensiva de esta institución espera que la demanda siga aumentando: “Vamos a abrir más camas de internación”, dijo. Se busca, además, alentar a los ya recuperados a donar plasma para atender a los nuevos casos (aquellos interesados en donar pueden escribir a plasmacovid@hospitaldeclinicas.uba.ar) y que los cuadros tengan una menor probabilidad de agravarse y así liberar espacio. Dado el número de contagios, se decidió “refuncionalizar” los servicios para que las terapias intensivas no colapsen y ya se están estableciendo criterios para clasificar a los pacientes críticos y determinar quiénes accederán de manera prioritaria a los recursos disponibles si estos se agotan.

A principios de esta semana, las camas de terapia intensiva del Hospital Santojanni estaban todas ocupadas según datos relevados por médicos de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud. En el caso el Tornú, en este momento disponen de “sólo una de las tres camas en el shock room de la guardia, que es donde están los pacientes descompensados. Tuvimos eso en promedio en los últimos días. Hace dos semanas tuvimos que pasar pacientes a la Guardia para ponerle los respiradores. En el Hospital Ramos Mejía, 14 de las 16 camas de terapia intensiva están ocupadas. En el Hospital Durand, tenés dos terapias para covid: una está llena y la otra al 90%, por lo que tuvieron que refuncionalizar tres salas. Incluso, hay gente en camillas en la Guardia. El sistema privado, al que el 80% de la Ciudad está afiliado, está desbordado. Se están internando pacientes moderados en hoteles y derivando pacientes que tienen cobertura a hospitales públicos, como muchos que se descompensan, dan vueltas por privados y quedan internados acá (en el Tornú). A esto se suman los pacientes que no están afiliados a obras sociales. Hace poco, se supo de un caso de un paciente de más de 70 años que estaba hace varios días esperando para entrar a terapia, sin vacuna. Si estuviera en Provincia, ya se hubiera vacunado”, detalló Rosenstein.

Aunque el Gobierno de la Ciudad resolvió posponer las cirugías que no sean urgentes por 30 días con el objetivo de reducir la ocupación de camas, hay casos de internación que no se tienen demasiado en cuenta en los cálculos: “Los accidentes de tránsito -son el 17% de los auxilios a los que asiste el SAME- y los casos de bronquiolitis y gripe en niños, que habían disminuido durante la cuarentena”, explicó Rosenstein. Las nuevas medidas pueden desencadenar una serie de complicaciones colaterales: “Hay cirugías que no requieren internación en este contexto, como la que se necesita en el caso de los cálculos en la vesícula, por ejemplo. Pero la espera en promedio para cirugías habituales, como ésta, era de ocho meses como mínimo antes de la pandemia, debido al deterioro del sistema público de salud de la Ciudad en los últimos años. Todo esto se agravó el último año”.

Iaroti es médica y terapista del área de Neonatología del Hospital Durand. Allí hay 22 bebés internados en promedio, entre los recién nacidos, los prematuros y los que están en situación grave. En este sector se debió incluir un área para alojar de manera ambulatoria a niños sanos debido a que sus madres están aisladas por covid, son casos sospechosos o han fallecido. “Con las nuevas directivas del Gobierno de la Ciudad por la pandemia, ejecutadas por la Dirección del Hospital, se intentan suspender servicios que no son urgencias como pediatría, neuromotricidad, estimulación temprana y neurodesarrollo”. Se trata del seguimiento de alto riesgo -que es ambulatorio- de alrededor de 30 bebés y niños que necesitan de un equipo interdisciplinario porque han nacido prematuros y tienen alguna patología especial. El objetivo es que los pacientes puedan ingresar en edad escolar en las mismas condiciones que un niño sano. “La prioridad es el covid, pero si no se interviene ahora que es el momento oportuno sobre la situación de estos niños, no hay marcha atrás después. Nos está costando mucho contener la desatención que han sufrido y sobre todo, las secuelas irreversibles. Tuvimos que reinventarnos pero estamos rearmados. Es muy grave y nadie está dispuesto a obedecer que se suspendan”. Para Iaroti, en el Hospital Durand: “Están los insumos del COVID-19, pero faltan otros. Hace poco se rompió el equipo de diagnóstico para detectar la hipoacusia precoz y estamos derivando a los niños a otros hospitales”. Incluso considera que la situación edilicia es “catastrófica”: “Se rompió un tanque y nunca tenemos agua caliente. Por eso recibimos a los bebés y niños con agua fría. Los pisos están todos rotos. Yo compré mis propias herramientas del consultorio. Nosotros ponemos el cuerpo y sacamos adelante el servicio. Pero hay mucha desidia y no hay presupuesto”.

Otro de los recursos críticos es el personal de salud. El director del Hospital de Clínicas, el Marcelo Melo, informó a ANCCOM el estado en que se encuentra el personal de salud: “El recurso humano fue lo más castigado de la pandemia. Estamos cansados y nuevamente nos toca enfrentar esta situación. Sin embargo, el personal de salud de nuestro hospital está vacunado en su totalidad. Vamos a reforzar la capacitación del personal en medidas de bioseguridad y el uso de equipo de protección personal, asegurando su provisión”. La situación es muy diferente para el enfermero Hector Ortiz, quien trabaja en el Hospital Durand y es miembro de la Agrupación de Hospitales de la Ciudad (ATE). Ortiz denunció: “Los trabajadores de la salud estamos abandonados por el Gobierno de la Ciudad. Estas variables son enormemente transmisibles y agresivas. Tenemos los hospitales abarrotados de pacientes infectados con COVID y las terapias están llenas, mientras que nos faltan recursos humanos -enfermeros, médicos, administrativos, técnicos camilleros-, contamos con respiradores rebalsados, sueldos de 40 mil pesos y ni siquiera nos reconocen a los enfermeros como profesionales”.

Iaroti y Hector Ortiz no son los únicos que reclaman mejores condiciones de trabajo al Gobierno de la Ciudad. Nelson Donato, médico del Hospital Penna y co-coordinador de los Equipos de Salud del Instituto Patria, dice: “Nos da mucha angustia que haya muerto una enfermera de nuestro hospital, Gilda Zurita, y un jefe de departamento, que si bien no estaba viniendo por tener comorbilidades, no consiguió camas para internarse en el sistema privado a pesar de tener cobertura. Terminó en la terapia de nuestro hospital, donde falleció. El equipo de salud está agotado, en especial el personal de guardia que son quienes reciben la mayor presión. El GCBA desconoce la condición profesional del sector enfermería y eso agrava la situación porque están mal pagos, desmotivados pero aún así ponen lo mejor de ellos. El sistema público de salud se sostiene por la conciencia del derecho a la salud pública. A nadie se le ocurre pensar que en Argentina uno no tiene donde atenderse, aunque no esté afiliado. Es admirable el compromiso del equipo de salud, porque eso es lo que hace que se sostenga el hospital independientemente de las políticas públicas y en un sistema como el porteño, que en los últimos 14 años tuvoo reducción de planteles básicos, cierre de camas, coronado con el intento de cederle un sector del Hospital Muñíz a los privados recientemente, aquel proyecto del “5×1” que pretendía unificar cinco hospitales en el predio donde está hoy el Muñíz, ¡es una locura juntar un hospital oncológico con uno infeccioso en el mismo predio! Hay una perspectiva privatista de la salud, de achicamiento del hospital público.”