Oct 7, 2021 | Comunidad, Novedades

Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal.

En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada.

“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino.

Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa.

La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González.

La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados.

Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada.

En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”.

Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”.

Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.

Sep 13, 2021 | Noticias en imágenes, slider

Sep 1, 2021 | Entrevistas

Magui Fernández Valdez se define como lesbiana no binarie transfeminista, y es pre candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. En diálogo con ANCCOM repasó políticas de inclusión como la Ley de Aborto, el cupo laboral trans y el decreto por el DNI no binario y reflexionó sobre todo lo que falta lograr una sociedad más igualitaria.

¿Sos la primera precandidata nacional no binarie?

No lo sé, puede ser. Si te dijera te miento. No te puedo ni afirmar ni desmentir porque no lo sé. Me estarías dando el título. Más allá de la identidad individual pienso en una modificación en general. Un Frente de Todes que su lista la piensa de otra manera, hoy hay una conformación con otra mirada. Queremos que lo que nosotres hagamos y militemos hoy en general se vea plasmado en la política más adelante. Hoy estamos cosechando un poco la militancia de hace muchos años.

Magui Fernández Valdez se postula como pre candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Lesbiana no binarie transfeminista, como se define, se interesó en la política desde su adolescencia. La resignificación del movimiento de los derechos humanos y los efectos de la última dictadura en nuestro país fueron sus primeros intereses. Pero no fue hasta su paso por la Universidad de Lanús, su ciudad natal, que comenzó a militar. Después de un año empezó a estudiar Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto la llevaría a trabajar en la “Línea Aborto: más información, menos riesgos” organizada por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y a profundizar su militancia.

A sus 32 años es secretaria general y militante en la organización política Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y referente de La Sublevada, el frente de géneros de la agrupación. Asegura que viene de una familia con abuela y una tía abuela muy peronistas, pero fue con el gobierno de Néstor Kirchner con el que dijo “es por acá”, mientras que el transfeminismo también atraviesa su ideología.

¿Por qué militas el transfeminismo?

Yo creo que hay algo en relación a la interseccionalidad y en ampliar las fronteras de cómo se ocupa el poder, que es de las cosas más interesantes que tiene el transfeminismo. También de romper con una lógica que piensa al sujeto político como las mujeres cis y como con ciertas características. Para romper con esa lógica y pensar en una multiplicidad de sujetos políticos que se vinculan con otras lógicas y de otras formas. Y también con algo en relación a la ocupación de la palabra y de la distribución de esa palabra y de mantener las lógicas orgánicas con una construcción mucho más horizontal o participativa. Actualmente tenemos que trabajar mucho para poder visualizar el proyecto político por delante y que esa intersección impregne a ese proyecto político de todo lo que tenga que tener. Lo identitario no es lo único que aparece como un carácter que define hacia dónde va tu proyecto político.

¿Cómo se posiciona esta rama dentro de los feminismos?

Pienso que hay una falsa dicotomía de es feminismo o es transfeminismo. Las dicotomías en ese sentido y los binarismos le han hecho mucho daño a la política a lo largo de la historia y sería un error oponer el transfeminismo al feminismo. De la misma manera que hay muchas formas de habitar el feminismo, también hay muchas formas de habitar el transfeminismo. Tiene más que ver con pensar en una multiplicidad de sujetos políticos que se vinculan en torno a un proyecto político trastocando las lógicas que venían circulando y también abriendo el juego. La política en ese sentido es como una estructura muy rígida para dejarse permear por la creatividad, por la sensibilidad, por el amor. El peronismo le enseña mucho a la política de dejarse impregnar por eso y el transfeminismo también.

¿Cuál es tu opinión con respecto al decreto por el DNI no binario?

Es un avance increíble y un precedente en la historia. No vamos a ser capaces de ver la magnitud de la medida hasta dentro de bastantes años, de la misma manera que pasó con la Ley de Identidad de Género. Es algo muy groso con respecto a la ruptura de un paradigma binario que hay instalado y va a tener repercusiones en cosas que pienso que no somos capaces de percibir. Obviamente hay una cuestión en relación a cómo las identidades se conforman y se definen, que es obvio que están caracterizadas por el tiempo y la mutación. Las identidades nunca son un lugar de llegada, son un lugar también de tránsito. Es muy difícil encontrar una traducción formal de eso que caracteriza las identidades en un decreto. Hay un montón de desafíos todavía para seguir laburando en ese sentido, pero sin dudas me parece festejable tener un gobierno que esté dando ese paso. Es un contexto particular por muchas cuestiones y de una profunda revisión de cómo se configura en nuestra cotidianidad y en nuestro vínculo con absolutamente todo. Que nos lo puso un poco la pandemia, pero también es una oportunidad de ser creatives y construir otras lógicas. Es una medida más que celebrable, que hay que poder hacerla propia y militarla, identificar los obstáculos y sus potencias para militarlas. Las medidas salen, se ganan, pero después está el laburo de cómo se implementan y cómo llegan a las personas. Todo ese desafío está por delante con tres medidas que llegan muy juntitas, la Ley de Aborto, el cupo laboral trans y el decreto por el DNI no binario.

Estas tres medidas, ¿cómo se contraponen con la desaparición de Tehuel?

Sin dudas, estamos en un tiempo histórico en mutación, y hay un montón de cosas para las que hay que seguir laburando. Me parece que la demanda sobre seguir buscando a Tehuel tiene que seguir estando muy presente en todas nuestras agendas, que como gobierno hay que seguir tomando medidas para reforzar y profundizar esa búsqueda. La agenda del transfeminismo lo tiene muy presente. Muchas veces pasa que vamos a la movilización por aborto y hay una plaza rebalsada, vamos a la movilización por cupo y es una plaza más chica. Nos debería invitar a todes a una reflexión sobre cómo habitamos la política y con qué nos comprometemos más o menos. Y hay que seguir laburando para que no haya más Tehueles y para que no haya vidas que importan más que otras. Para que no se jerarquice en la búsqueda de unes por sobre otres y para que el compromiso político y de la organización política nos ponga en clave de militar con el mismo nivel de empatía, de compromiso, de sensibilidad la búsqueda de una piba cis que la búsqueda de un pibe trans.

¿Qué crees que está fallando?

No se podría hablar de una única falla. Hay un sistema que está estructurado en relación a ciertos paradigmas de lo hegemónico. Que lo último que sepamos de Tehuel tenga que ver con el momento en el que salió a buscar laburo me parece que habla de un montón de cosas. Con la población travesti y trans hay una deuda histórica y un laburo muy profundo para hacer en relación no solo al acceso al trabajo sino también a la educación y a la salud. Hay ahí un nivel de marginación, de estigma y de violencia depositado sobre una comunidad en función de un habitar de los géneros y de las propias identidades que es muy hostil. Hay mucho para preguntarnos sobre qué sociedad queremos. ¿Cómo nos permitimos por tantos años que estas cosas sucedan y cómo hacer para que la sensibilidad de todes se permee por esas situaciones? Porque es muy fuerte la indiferencia que se puede generar relacionada a eso. Podemos hablar de esto como también podemos hablar de la racialización de la población afro y de cómo se estigmatiza históricamente.

¿Cómo va a afectar que haya más personas con diversidades de género en puestos de poder a corto plazo?

Va a cambiar como une piensa al Estado o al diseño de políticas públicas y leyes. Si lo pensamos como encapsulado en una esfera de élite de quiénes saben o si abrís esa escucha a quienes lo viven. Hay algo ahí que incluso parece obvio, yo no voy a saber más de cómo se vive en una villa que alguien que vive en una villa. Me parece que con las políticas de género y con la población travesti y trans aparecen como no tan simples. Hay un montón de discursos súper de derecha y neoliberales que ponen en cuestión un montón de cosas. Yo creo que la irrupción y la participación y el entramado mixturado de un Estado que se empieza a pensar de otra forma con les compañeres travestis y trans adentro, sin dudas muta. Muta porque se deja impregnar por otra mirada, por otra lógica, por otra sensibilidad, por otra epistemología, por otra forma de concebir al otre y por otra forma de habitar la propia cotidianeidad. Por un montón de cuestiones que sin dudas en el encuentro de miradas distintas surgen cosas siempre muy potentes. Creo que se vislumbra un futuro muy prometedor incluso con todas las cosas que hay que seguir haciendo y con todas las lógicas que hay que seguir trastocando. Porque no hay que olvidarse que nos falta Tehuel hoy. También podría hablar de las miles de violencias del sistema de salud hacia las lesbianas y la población travesti y trans o sobre el dogma de heterosexualidad constante. Tenemos que pensar cómo se construye esa vida que queremos habitar. Anticipar con nuestras acciones de todos los días, qué es todo lo que queremos que pase y empezar a delinearlo, proyectarlo y construirlo.

Ago 17, 2021 | Culturas, Novedades

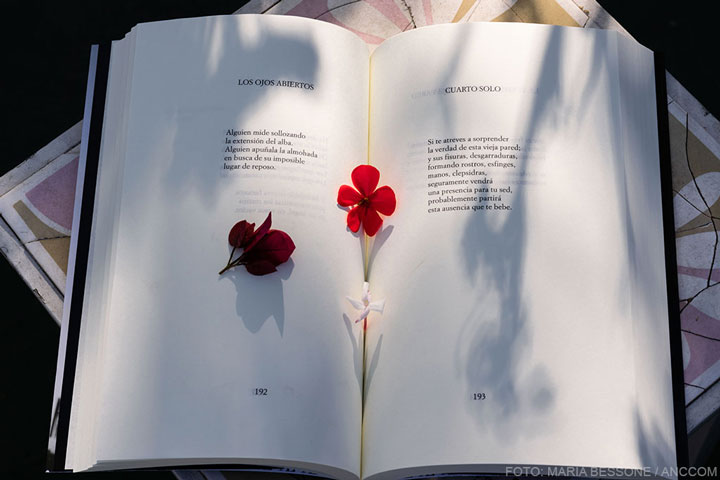

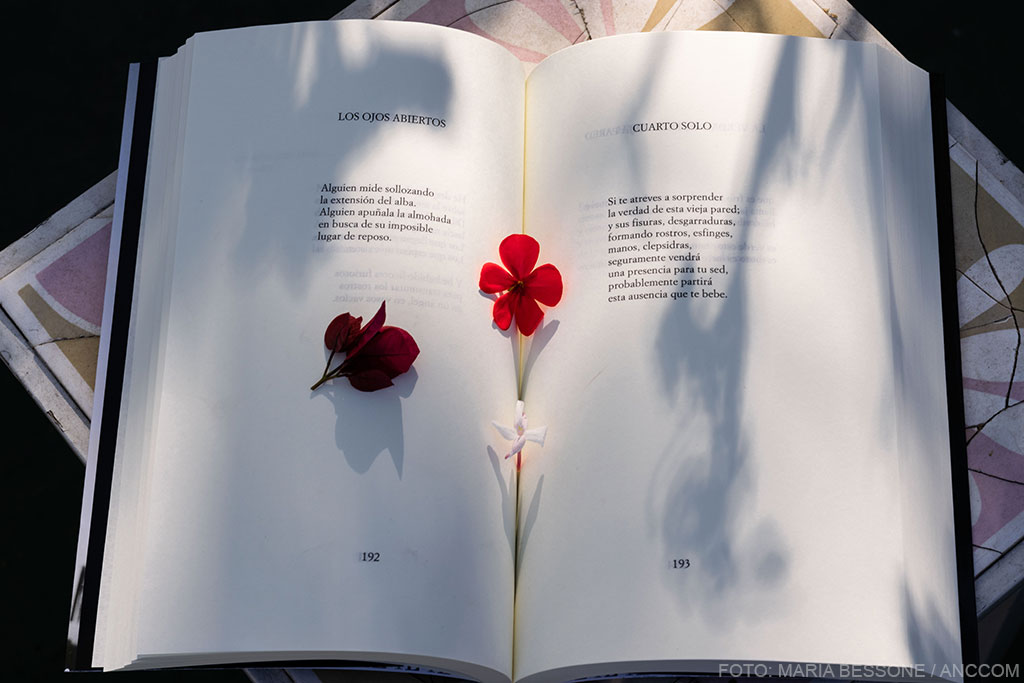

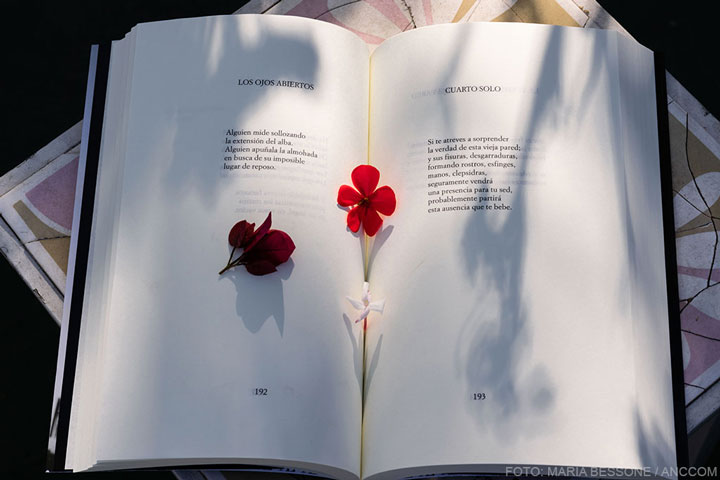

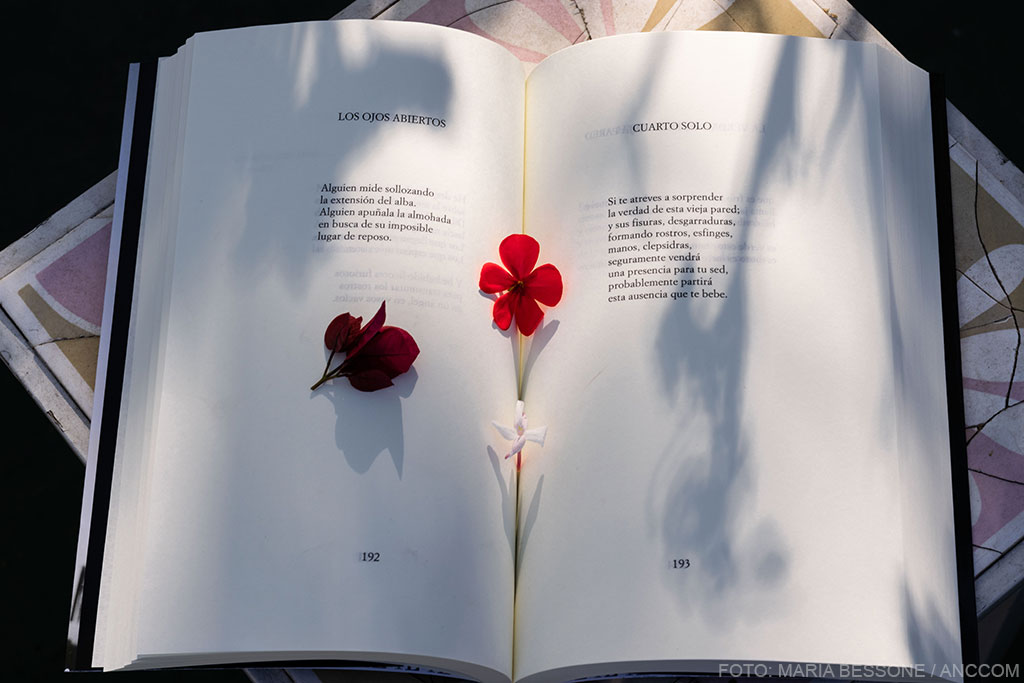

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.

Las razones de esta proliferación parecen ser diversas, pero Vanina Colagiovanni, escritora y además directora de la editorial de poesía Gog y Magog, destaca lo activo de los mecanismos de difusión como punto crucial de partida: “La poesía tiene algo particular, y es que, por la brevedad y porque un poema es una unidad de sentido que puede salir del libro, es decir, que puede funcionar solo, genera su propio circuito de difusión.”

En un mundo donde, de pronto, primó la virtualidad, este mecanismo de fácil difusión pisa fuerte en redes sociales, donde la falta de presencialidad ha generado otras instancias. Si bien el mundo de la poesía es pequeño, resulta muy activo desde antes de la pandemia, y lo que ha cambiado con ella son sus modos de llegada. El lugar que ocupaban los ciclos de lectura presenciales, ha sido ocupado por las redes de las editoriales como escenario para que autoras y autores se encuentren y compartan sus escritos. Donde estaban las presentaciones de libros y confluían el evento, el contacto, el disfrute, ahora aparecen los vivos en las diversas plataformas digitales, tanto de los escritores como de las editoriales. Incluso la Fundación Filba se encargó de armar un espacio virtual de festival, que incluye entrevistas con invitadas excepcionales como Sharon Olds y Vivian Gornick, lecturas y talleres y pueden disfrutarse en su canal de Youtube (Filba Literatura) .

Los ciclos de lectura presenciales, la poesía enunciada con voz y con cuerpo, se trasladaron a lo virtual, creando un espacio totalmente distinto. Cada vez más, pueden escucharse podcast con lecturas de poemas: como es el espacio creado por “Chubasco En Primavera” revista online sobre poesía y arte que ha volcado en Spotify una dosis de poesía diaria recorriendo obras de diversos autores y enunciadas por distintas voces. O pueden escucharse también los diez capítulos creados por el “Proyecto Mostras: Maestras de la Poesía Argentina” que busca dar cuenta de las trayectorias de grandes poetas argentinas que dejaron huella.

Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.

Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.

Persianas bajas, libros abiertos:

Cuando las persianas de muchos comercios estaban bajas, las librerías de barrio, como el resto, se adaptaron a los cambios inevitables. Es que en medio de la pandemia, aquellas empresas de estructuras pequeñas pudieron amoldarse más fácilmente y buscaron la forma para que sus ventas no cayeran, generando lazos con los lectores de cercanía, alimentando mecanismos de venta distintos, ofreciendo productos de manera creativa, creando packs de libros combinados con otros productos como vinos, por ejemplo. Las editoriales también se sumaron a la creatividad para sus ventas, colaborando entre ellas, armando combos de libros de dos editoriales distintas con catálogos afines. Los libreros tomaron sus bicicletas y se encargaron de crear un delivery de libros puerta a puerta, que fue algo muy propio del principio de la pandemia y su novedoso sistema de take away.

La idea de recibir un libro en casa, poder leerlo, compartirlo e incluso tener una charla por redes o distintas plataformas entusiasmó. Atrás quedaron, parece, los días que la poesía no vendía. En el último año y medio se agudizó la publicación de varias editoriales en los géneros poéticos, autobiográficos y de autoras mujeres.

Así como los comercios se pusieron al día con las necesidades del contexto, fue momento para las editoriales de poner manos a la obra. El primer cambio, muy marcado, fue implementar las ventas online. La mayoría de las editoriales no tenían esta función en sus webs, como si quizás las librerías de mayor estructura. El carrito de compras fue el protagonista de gran parte de la pandemia, sobre todo en sus comienzos y no fue la excepción a la hora de comprar libros. Incluso se abrieron muchos proyectos de librerías virtuales y clubes del libro que alimentaban la demanda de los libros en físico.

Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.

Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.

Otro cambio importante, resalta Colagiovanni, fue darle importancia al Ebook, dado que mucha gente se acostumbró a leer en archivos digitales, coincidente con una caída de la romantización del libro que abrió el juego para leer a más autores, donde varios títulos se volvieron disponibles en diversas plataformas para su compra.

Lugar de encuentro

Una mochila con rueditas cargada de libros, de poesía mayormente, que solía recorrer la ciudad se vio obligada a encerrarse y perder su utilidad por un tiempo. Es que cuando la pandemia arrasó con las rutinas habituales, obligando a cada uno a reinventarse y adaptarse, la primera sensación para aquellos que llevaban a cabo talleres de lectura y escritura fue que desaparecerían, llevándose el trabajo de muchos. Sin embargo, sucedió lo opuesto. Con el mayor tiempo dentro de casa afloraron nuevas necesidades creativas que dieron muchísimo trabajo para los escritores que dictaban talleres. El tiempo que se ahorraba al quedarse en casa se vio como una oportunidad de retomar viejos hábitos o crear nuevos. Muchos talleres y clínicas individuales se poblaron de personas que habían dejado de lado la escritura, que querían corregir textos de años anteriores y que ahora pudiendo mantener su trabajo y organizándose le daban un espacio a algo que antes les era imposible.

La pandemia impulsó la intención de preservar los espacios que produjeran disfrute y mantuvieran activa la motivación. El contacto con el otro, cara a cara, se dificultó cada vez más, por eso los espacios virtuales de encuentro fueron de suma importancia. La lectura y la escritura corrían con ventaja de ser de las pocas cosas que podían mantenerse como actividades sin grandes cambios ya que, por su esencia, no necesitan de la fisicalidad y a veces, tampoco de compañía. Florencia Fragasso, escritora que tiene a cargo la coordinación de grupos de lectura y escritura, cuenta cómo cambió su modo de trabajo a partir del contexto, destacando su sorpresa ante la participación de gente que está a miles de kilómetros. “Estás ahí sentada y hay una persona que está en un lugar con 10 grados bajo cero cuando vos estás con 30 grados, o que está en otro horario -cuenta-. Escuchás acentos de gente que habla distinto, con sonidos tan distintos, esto es una pavada o una obviedad, pero cuando estás en un taller donde se trabajan las palabras, trabajando desde la literatura, con el lenguaje como protagonista, el trabajo se enriquece muchísimo. Ni hablar cuando se trabaja poesía.”

Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.

Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.

“La poesía tiene un componente sonoro importante, la puesta en voz -describe Fragasso- la lectura en voz alta, pero una cosa es poner en voz un poema y otra cosa es ponerlo en cuerpo, en un espacio donde hay otra gente.”

Si bien la escritora se encarga de trabajar junto con varios grupos, con recorridos bastante plásticos según los intereses de los participantes y sus propuestas, se detiene particularmente en uno de ellos creado en 2019, que tiene como piedra angular la poesía, que se ha vuelto un espacio protegido, que entre todos los integrantes con mucha voluntad decidieron conservar. “Fue un año difícil para cada uno de los individuos de ese grupo por causas muy diferentes, entonces se volvió un lugar al que queríamos ir, queríamos todos que llegase ese día”, señala.

En su discurso, la poeta termina caracterizando a la poesía como un territorio, un lugar donde los integrantes querían estar, compartiendo lo que cada uno había escrito, escuchándose, e incluso recomendando lecturas. La poesía se constituye por un componente emocional muy fuerte, la ausencia de emoción le quita la magia. Sin caer en cuestiones terapéuticas, cuando un lenguaje poético se comparte, y se da este fluir de emociones, se construye un lugar donde funcionan y circulan voces, con gente que viene de lugares distintos, que escribe de maneras diversas, que tienen lecturas diferentes.

“Me parece que la poesía tiene esa posibilidad de volverse territorio, de volverse un lugar a ser habitado-comparte la escritora- y me parece que con ese grupo pasó eso, en un año en que las vidas por fuera del taller eran bastante arduas, fue un sostén, un sostén poético.”

Jul 6, 2021 | Comunidad, Novedades

Un nutrido grupo de trabajadores recuperadores se concentró frente al Congreso Nacional y en distintos puntos emblemáticos del país, para impulsar la Ley de Envases con Inclusión Social. Diversos referentes del sector cartonero, agrupaciones, organizaciones y militantes socioambientales acompañaron la presentación del proyecto que obliga al sistema privado a responsabilizarse por el ciclo de vida de los envases que inserta en el mercado y otorga mejoras en las condiciones laborales de los recuperadores de residuos. Encabezados por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), organizaciones socioambientales como Jóvenes X el Clima, Eco House, y también el Movimiento de Trabajadores Excluidos, hicieron uso del espacio dispuesto para dar a conocer distintas consignas vinculadas.

La legislación tiene sus motivos: en Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados. Los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.

“Esta jornada de lucha es para que todos vean la realidad de los trabajadores recuperadores. Trajimos gran parte de nuestros residuos para mostrar lo mejor posible el trabajo diario de los compañeros, para visibilizar lo que cargan en la calle, la clasificación a mano cuando falta la maquinaria, mostrar cómo trabajan aquellos compañeros que lo hacen a la intemperie”, dijo a ANCCOM, Leonor Larraburu, presidenta y vocera de la Cooperativa 18 de abril.

¿Dónde van nuestros residuos?

En el país, cada persona genera 1,15 kilos de residuos por día. Eso equivale a 50 mil toneladas de residuos diarios, alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. Actualmente, alrededor de un 35% de los residuos se dispone en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición final irregular. Estos espacios son la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de seguridad. No cuentan con el sustento necesario para realizar su trabajo, debido a la falta de maquinaria, infraestructura, elementos de protección y seguridad personal necesarios.

Las áreas de disposición de residuos tienen sus suelos contaminados, emiten gases de efecto invernadero y demás sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio que contribuyen al avance del cambio climático. Adicionalmente presentan un riesgo elevado para la salud de aquellas personas que residen en los centros urbanos próximos.

Según la Organización de las Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de plástico se filtran en el océano cada año, lo que provoca, la formación de “islas de basura” y entre otros daños, la muerte de 100 mil especies marinas.

¿Qué dice la Ley de Envases?

Primordialmente plantea como problemática el impacto ambiental negativo del ciclo de vida de los envases -producción, transporte, consumo y recolección-, más aún cuando no está regulada su gestión. El proyecto legislativo se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos en el mercado nacional y los envases post consumo.

La Ley tiene cinco objetivos principales. En primera instancia, reconocer e incluir a los trabajadores recicladores en los sistemas de gestión integral de residuos, garantizando condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. En segundo lugar, declarar a los sistemas de gestión de envases como servicios públicos esenciales.

“Nosotros inventamos este trabajo a fuerza de pulmón- afirmó la presidenta de la Cooperativa 18 de abril- y hoy en día tenemos todo lo que tenemos por la incansable lucha que llevamos. Y ¿qué mejor que la Ley de Envases para que nos reconozcan como parte esencial de la industria?”

El tercer objetivo es promover la responsabilidad del sector privado en la gestión ambiental de envases, ligado al cuarto objetivo de reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables. Sumado a esto, el proyecto incluye el implemento de incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos con mayor grado de reciclabilidad. Y por último, prevenir y minimizar el impacto que ocasionan los envases sobre el ambiente y la salud de las personas.

¿Por qué es importante la Ley de Envases con Inclusión Social?

El mayor impacto es social. La ley impactará de lleno en la creación de nuevos puestos de trabajo. La recaudación de las tasas ambientales para los productores y empresas, que no se hacen cargo de los residuos que generan, se destinaría a un Sistema de Reciclado con inclusión social, que posibilitará la recuperación de los envases para su uso industrial. Esto fortalece directamente los Sistemas Locales de Gestión de Residuos, lo que garantiza la generación de trabajos calificados en la recolección, clasificación y acondicionamiento de los materiales reciclables. Se estima que cada $1000 millones de pesos recaudados mediante la disposición, se garantizarán 1340 puestos de trabajo.

Con el Acuerdo de Escazú, Argentina se posicionó como pionera en materia de derechos ambientales en la región y ratificó así su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de implementar políticas públicas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Una norma como esta que contempla la Responsabilidad Extendida al Productor (REP) impactaría de forma positiva, se lograría aumentar la reciclabilidad de los envases, y su correcta disposición, evitando que estos lleguen a ríos, mares y océanos. Representa la posibilidad de llevar adelante un Estado con políticas activas acompañadas de una agenda ambiental fundamental.

“No solo se trata de los trabajadores recuperadores, no queremos ser primicia. Se trata también del medio ambiente, estamos en medio de un colapso ambiental.-explica Leonor- Por eso es sumamente importante que todos nos sumemos para que esta ley salga, porque si no ¿qué mundo le dejamos a las generaciones que vienen?”