May 25, 2017 | Comunidad

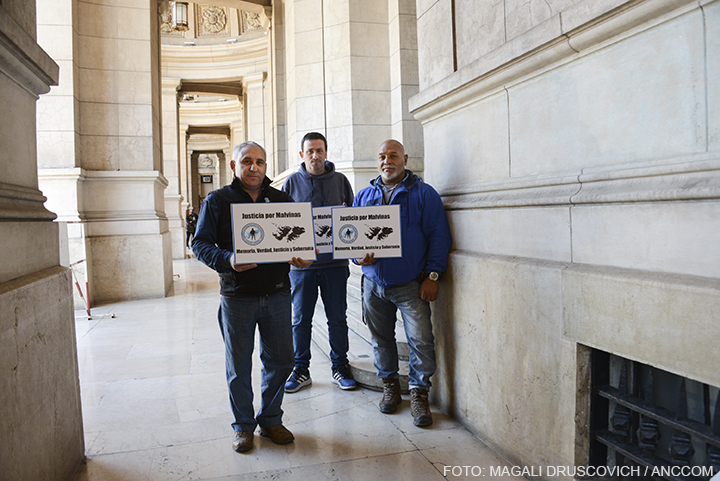

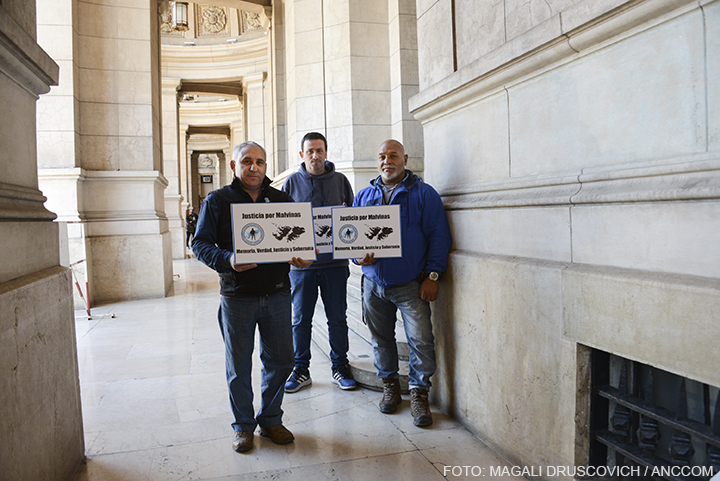

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad, cometidos contra los soldados durante la guerra por sus superiores del Ejército, a diez años de iniciadas no avanzan en el Poder Judicial. Los militares acusados aún permanecen en libertad y ninguno fue llamado a declarar. En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes de H.I.J.O.S, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y de la CONADEP, entre otros.

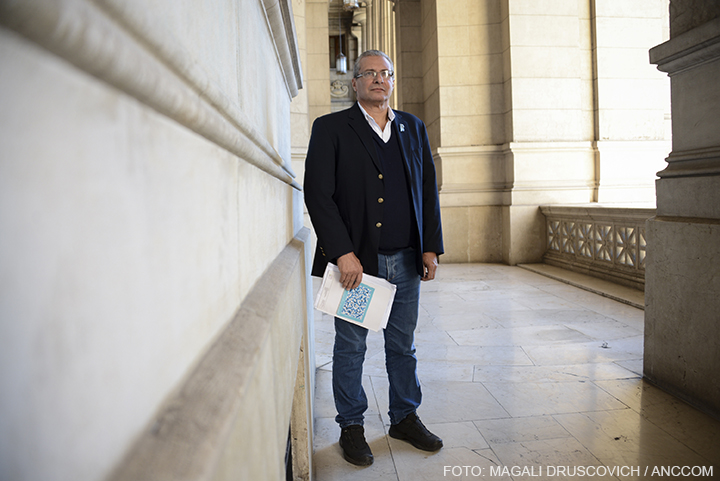

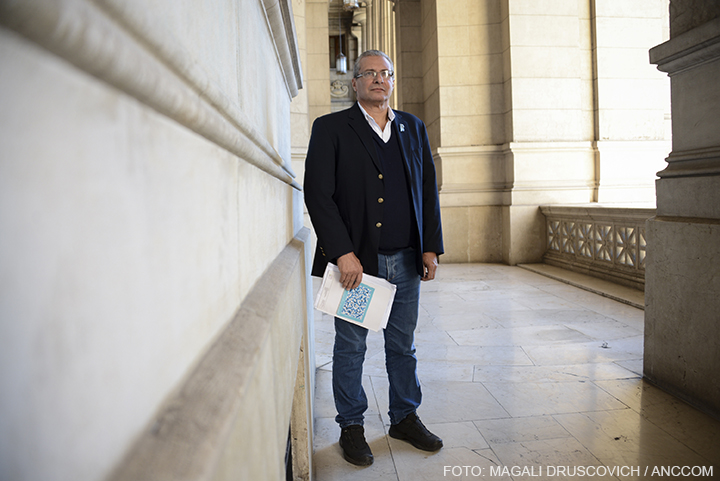

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales; uno de ellos desplegó una tela revestida de una mezcla de turba y pasto, sobre la cual dispuso un uniforme de soldado, cuyos puños y botamangas ató a unas estacas de madera. “Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, me dirijo a usted a fin de anoticiarlo del lanzamiento de la campaña ‘Justicia por Malvinas’, que tendrá lugar en el día de la fecha –anunció con un megáfono Mario Volpe, presidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata-. Este año las causas por torturas cometidas por oficiales y suboficiales en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas cumplen diez años. El punto final está operando por el paso del tiempo y eso es una decisión político institucional”.

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales.

En diálogo con ANCCOM, Volpe explicó que a 35 años de la guerra de Malvinas reclaman “justicia por los delitos de lesa humanidad, por los enterramientos, por estaqueamientos y asesinatos de soldados ocurridos en Malvinas”. Volpe es ex combatiente y cuando habla de sus compañeros los ojos se le ponen vidriosos: “Todavía, después de diez años de iniciadas las causas, a pesar de 123 denuncias, a pesar de que están implicados más de 185 militares, a pesar de que en 2015 se hizo una desclasificación de los archivos secretos y de que las pruebas son contundentes, no hay una sola indagatoria –explicó-. Las prácticas de tortura que se llevaron a cabo durante la dictadura en el continente fueron las que, adaptadas a Malvinas, sufrieron muchos soldados”. Volpe señaló a un grupo que se fotografiaba ante banderas con las islas dibujadas y agregó: “Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”.

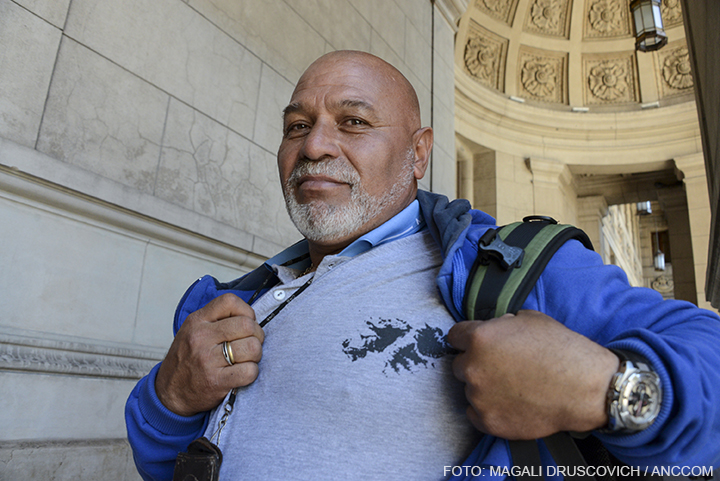

“Yo estuve así, a mí también me estaquearon”, dijo el ex conscripto Pedro Benítez tras señalar la figura que armaron con la tela, las estacas y el uniforme. Benítez era soldado en el Regimiento 3 de La Tablada. Con sólo 18 años y un mes de instrucción fue a la guerra. Un día frío en las islas, un superior lo acusó de haber robado comida. El jefe de sección era el sargento primero Meza, y el jefe de Grupo era el cabo Arce. Cuando Meza se enteró del supuesto robo de alimentos, mandó a Arce a estaquear al soldado. La metodología consistía en dejarlo crucificado a la intemperie y sin comer varios días. Benítez asegura que lo castigaron sin motivo: “Me culparon por una comida que yo no afané –señaló-. Después pasaron los años y vino el soldado que la robó a pedirme perdón. Y yo lo perdoné, porque todos teníamos hambre”. Luego se refirió a cómo se manejaban sus superiores en las islas: “Cuando llegaban las encomiendas para cualquier soldado, antes lo hacían pasar por el pozo de mi jefe y él se afanaba lo que quería. Nos trataban de ladrones a nosotros pero los ladrones eran ellos”.

“Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”, dijo Volpe.

Al terminar la guerra Benítez volvió con “pie y mano de trinchera” (por el continuo contacto con el agua y el frío), con anemia y con 40 kilos menos de los 80 con los que llegó a Malvinas. “Estaba más para el cajón que para otra cosa –contó- . Me llevaron a Campo de Mayo y estuve ahí ocho meses internado y después en el Hospital Central otro mes más”. No se animó a contar lo que había sucedido en Malvinas hasta mucho tiempo después: “A la denuncia no la quería hacer porque siempre tuve miedo que los militares volvieran y que me hicieran desaparecer –dijo-. Mi mamá tampoco quería que cuente nada”.

Finalmente en 2007 pudo hacer la denuncia. “En aquel momento en el CECIM de La Plata me animaron para que declare –relató-. Y dije que sí, mientras fuera seguro, porque yo ya tenía a mis hijos. Me dijeron que no me hiciera problema, que no iba a pasar nada, ni desaparecer ni nada de eso, y así empecé a declarar a los Derechos Humanos por mi estaqueamiento en Malvinas”. El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros. El sargento Meza murió impune hace poco tiempo y el cabo Arce, su torturador, aún está vivo, libre, y trabajando para una empresa de seguridad.

En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.

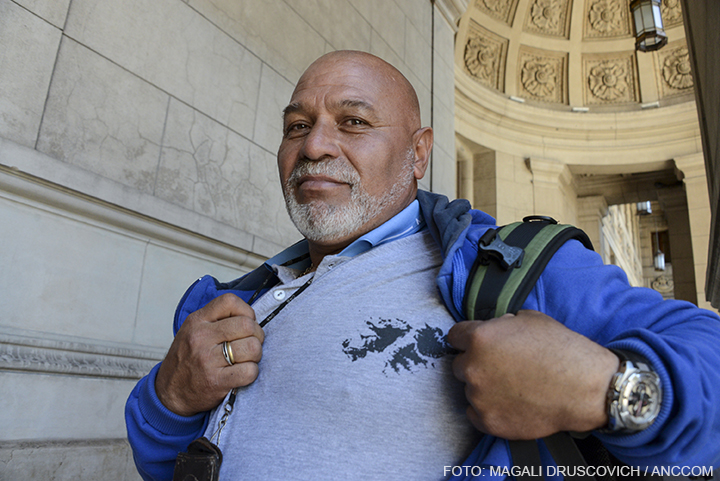

Por suerte para Benítez, emocionado al contar su historia, a su lado tenía a Silvio Katz, que cada tanto lo hizo reír con algún chiste. Katz también fue conscripto, pero a diferencia de su compañero, estaba a tan solo 15 días de irse de baja. Fue a la guerra con 19 años. “Tuve la desgracia además de ser un soldado tan joven, de ser judío y de tener un superior nazi que me torturó los 70 días que me tocó estar en la isla”, relató Katz. En su caso el torturador fue Eduardo Sergio Flores Ardoino. Según el testimonio del ex combatiente, Ardoino tenía la metodología de torturar a cuatro o cinco soldados por día, pero siempre entre esos cuatro o cinco estaba Katz, “su judío”. Las torturas eran de todo tipo: “Desde la tortura psicológica de despertarme todos los días y decirme que era un judío de mierda –señaló a ANCCOM-, hasta la tortura física que consistía en estaqueos y en, por ejemplo, meterme en el agua congelada las manos y la cabeza”.

Al igual que para Benítez, para Katz fue complicado hablar de lo que le había sucedido una vez que volvió de la guerra. Recién en 2009 pudo sumar su denuncia a la de los demás colimbas torturados. Aún hoy, al igual que los demás denunciantes, no recibió ningún tipo de respuesta. Menos, justicia. “Hace 10 años que lo estoy denunciando y desde que empezó la causa mi nombre sale en todos lados, he estado en programas de radio y televisión, he hecho notas, etc, pero el señor no aparece, no da la cara. Está libre”.

El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros.

Del cuello de Katz cuelga una cadenita con tres dijes: el escudo de River, las Islas Malvinas y la Estrella de David. “Cuando veo en reuniones de ex combatientes que ponen medallas yo digo que no voy a usar mi medalla en tanto y en cuanto no se la saquen a él – dijo refiriéndose a Ardoino-. Si él tiene una medalla como héroe de guerra yo a la mía no la pienso usar”.

“Que lo que te hicieron no sea en vano”, salió entonces en su auxilio Benítez. Concluyó Katz: “Nosotros los queremos enjuiciar pero vemos que el gobierno los quiere beneficiar. Si creen que nos vamos a cansar están equivocados, no vamos a parar hasta que se haga justicia”.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad.

Actualizada 25/05/2017

May 10, 2017 | Comunidad

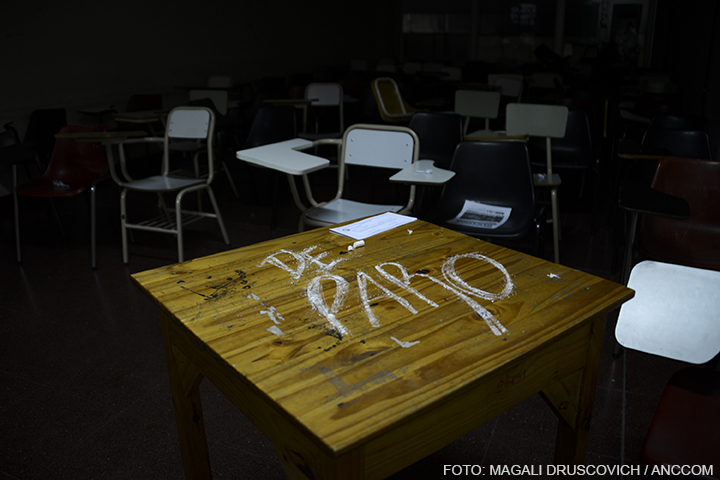

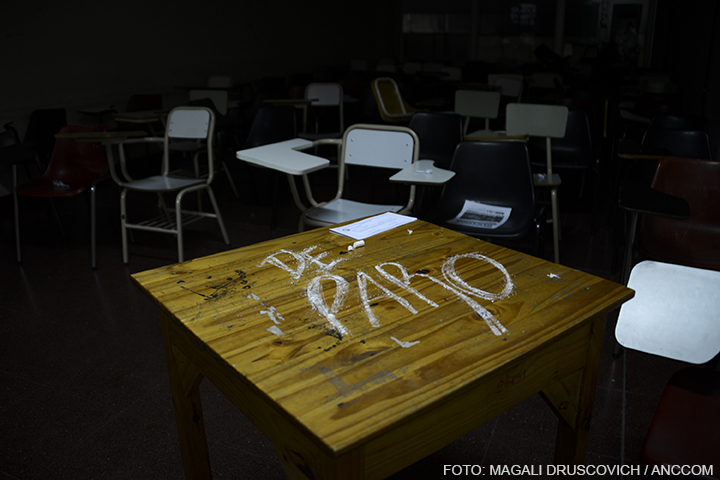

Las federaciones Conadu, Conadu Histórica y Fedun que nuclean a los docentes e investigadores universitarios cerrarán esta semana una medida de fuerza inédita en la última década y en el marco del dilatado conflicto docente: siete días de paro que incluyeron clases y acciones públicas para visibilizar el reclamo por un aumento salarial del 35 por ciento. El epílogo de la protesta se dibujará el martes con una nueva Marcha Federal Universitaria desde Congreso hasta Plaza de Mayo con la participación de docentes, no docentes y estudiantes.

Con protestas y reclamos en diferentes puntos del país, la medida de fuerza tuvo un capítulo especial en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 6 reuniones paritarias, las dos gremiales docentes de la UBA, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) y la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) ratificaron el rechazo a la oferta del gobierno nacional de un 18 por ciento que se terminaría de pagar en 2018.

Según Federico Montero, secretario general de FEDUBA, el reclamo de los profesores universitarios excede la recomposición salarial. “En términos más generales es una discusión sobre el presupuesto universitario que ha disminuido en relación al porcentaje del PBI”, puntualizó.

Además, el titular de FEDUBA advirtió que los docentes buscan poner en la mesa de discusión “la cuestión del sistema de producción científica que atraviesa una crisis que no se ha resuelto”. Tanto FEDUBA como AGD coinciden en exigirle al gobierno nacional que cumpla con su compromiso de llevar a cabo un plan para regularizar la situación de los docentes contratados y de los ad honorem, según estaba estipulado en el acuerdo de 2016.

“Es muy sencillo, los índices que se vienen publicando marcan que la inflación va a rondar un 25% y nos ofrecen un 18%, siete puntos menos. Eso sin contar lo que perdimos el año pasado de nuestra capacidad de ahorro y de salario con una inflación del 45% y aumentos del 34%” declaró Santiago Gándara, secretario general de AGD, consultado por esta agencia.

La medida de fuerza se tradujo en clases públicas en las estaciones de subte, frente al Ministerio de Educación, en la puerta del Rectorado y en el Polo Científico Tecnológico, además de en cada una de las Facultades. A la vez, se realizó una bicicleteada en el Obelisco, organizada por AGD, en alusión a la actitud del gobierno nacional de posponer la resolución del conflicto a lo largo de las reuniones. “Nosotros venimos con más de 20 días de paro en el año, la novedad es que todas las federaciones coincidimos del 8 al 13, esto fortalece la medida. Incluso en las Facultades donde la adhesión suele ser más débil se notó”, explicó Gándara.

El martes próximo todas las gremiales docentes convocan junto a las federaciones estudiantiles a marchar del Congreso Nacional al Palacio Pizzurno a las 17:00, en rechazo al ajuste en la educación que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. “Participan todas y cada una de las federaciones docentes, estudiantiles y todos los colectivos”, subrayó Montero. Para Gándara “la idea es replicar la movilización del 12 de mayo del año pasado para golpear al gobierno y mostrar la legitimidad de nuestros reclamos. Lo que está claro es que sin respuesta o la misma respuesta en todas las reuniones el conflicto se va a mantener”.

Actualizado 11/05/2017

Abr 25, 2017 | Entrevistas

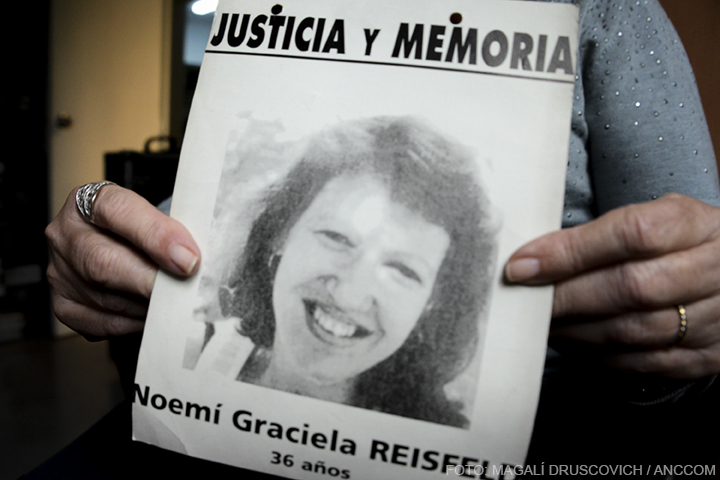

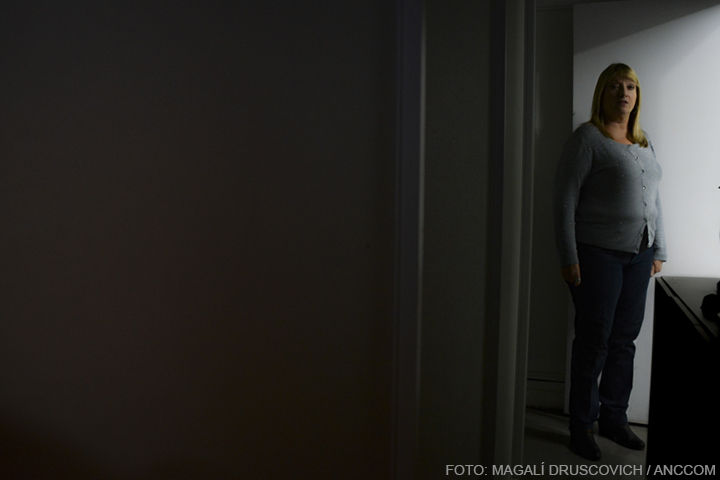

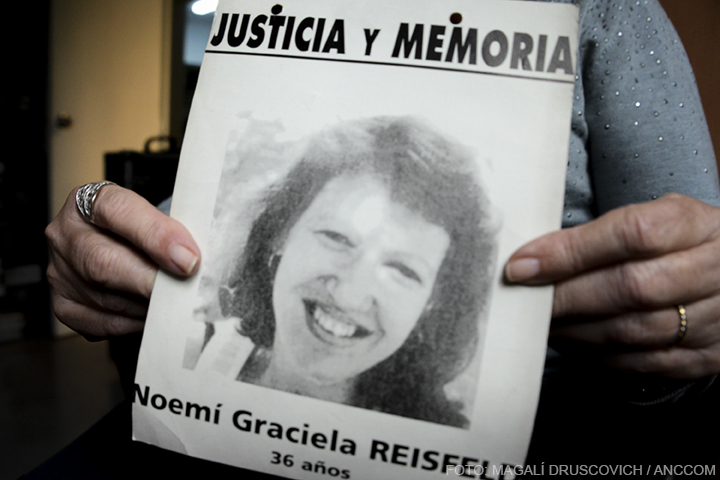

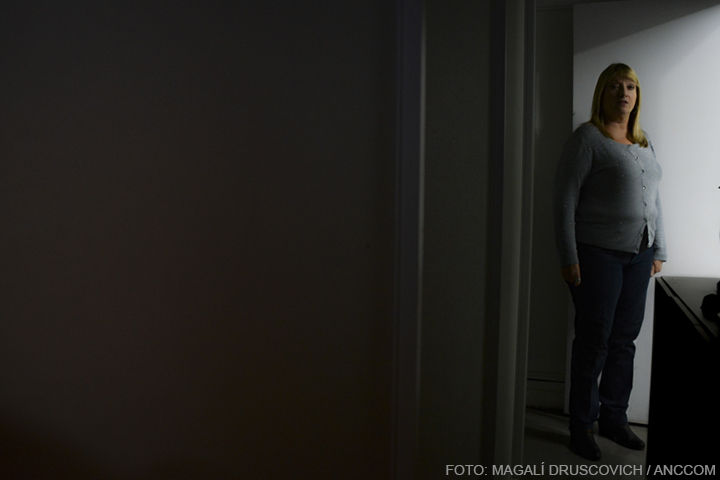

El juicio por el encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que comenzó en 2015, se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. Este jueves declararán dos testigos de identidad reservada y, por lo tanto, no habrá público en la audiencia. Pero hace tres semanas la agrupación Memoria Activa, que constituye una querella independiente, difundió un comunicado titulado “Carta abierta al presidente Macri”. Allí hacía reclamos vinculados a la renuncia de dos abogados pertenecientes a la querella del Estado, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, y señalaba su rechazo al proyecto de Ley de Juicio en Ausencia. En este contexto, ANCCOM dialogó con la presidenta de esa agrupación, Adriana Reisfeld, quien además lamentó la poca difusión que tiene la causa.

“Es uno de los juicios más importantes que hay en éste momento en el país, si no es el más relevante. Sobre todo por los imputados, de máxima representación institucional”, expresó Reisfeld, que perdió a su hermana Noemí en el ataque del 18 de julio de 1994 en el que murieron 85 personas. El proceso judicial por encubrimiento al atentado de la AMIA es un verdadero juicio a los poderes del Estado. Entre los acusados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Alberto “El fino” Palacios, el reducidor de autos Carlos Telleldín y los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen. “Creemos que tiene muy poca difusión no solo porque a la gente después de 23 años ya no le interesa, sino porque no le conviene al Estado ni a los imputados”.

Luego de las renuncias de los abogados de la querella del Estado, ¿desde Memoria Activa tomaron alguna precaución para que no haya irregularidades en el juicio?

Ese es un tema álgido. Nosotros estuvimos, justamente, con (Germán) Garavano -ministro de Justicia y Derechos Humanos- y con (Mario) Cimadevilla -titular de la Secretaría Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). Ellos dicen que (los letrados) no deberían haber presentando su renuncia a la causa en el Tribunal sino que donde trabajaban, que era la Unidad (AMIA). Pero yo creo que ellos sintieron hostigamiento de parte de un nuevo abogado que han incluido. Es muy rara la actitud de la Unidad AMIA que debería representarnos a nosotros pero representa al Estado y toma la postura que es propia de la DAIA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene en mayo, ¿se reunirán con sus integrantes?

Pedimos una reunión con los comisionados que vienen ahora y ya hemos presentado las notas de cómo va la causa. Queremos que la Comisión siga enviando un veedor porque en éste momento, justamente cuando están pasando estas cosas desordenadas y desprolijas, es muy importante que ellos lo sepan. El juzgado mismo hizo alusión a que en mayo va a haber un encuentro y que ellos van a informar lo que está pasando.

Noemí tenía 36 años cuando falleció en el atentado a la AMIA.

En 2005 el Estado aceptó su culpabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, mediante el Decreto Nº 812/05, se comprometió a tomar ciertas medidas vinculadas a la investigación. “No las ha cumplido el gobierno de Néstor ni de Cristina Kirchner ni tampoco lo está haciendo (Mauricio) Macri… ninguno de los puntos, cosas pequeñas como la digitalización de las fronteras”, subrayó Reisfeld y agregó: “Se hizo solo en Buenos Aires, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y más o menos. Por donde supuestamente entraron los iraníes, que es la Triple Frontera, se sigue cruzando por un pasillito donde si te conocen te dicen ´buen día´ y si no te conocen les mostrás un documento y ni lo miran”.

¿Cómo procede la CIDH ante el incumplimiento de los compromisos del 2005?

En enero le envió una nota al Estado argentino, quien a través de Cancillería contestó que quiere continuar con la solución amistosa. Pero nosotros ya dijimos que la Comisión prepare un estado de fondo de la causa para llevarla al Comité Internacional de Costa Rica. Porque si hasta ahora no han cumplido…

¿Cómo ve la causa AMIA en el futuro?

Creo que después del juicio por encubrimiento, que va a terminar ahora, supongo que en noviembre o diciembre, la causa AMIA quedará prácticamente terminada. Lo que faltaría es la conexión internacional y es imposible que los iraníes vengan acá a declarar.

¿Por qué Memoria Activa está en desacuerdo con el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia?

Nosotros creemos que, para la causa AMIA, no tiene fundamento que se use. Están valiéndose, una vez más, de la causa AMIA para crear una figura que no existía en la Constitución argentina: el juicio en ausencia. Se quiere utilizar para otros casos y están poniendo que es para éste. Nosotros hablamos con los fiscales y ellos dicen que no hay suficientes elementos como para juzgar a los iraníes. Ya pasó que (Hadi) Soleimanpour, que era uno de los imputados, estuvo en Londres y lo detuvieron porque en las alertas rojas estaba su nombre. Pero cuando Galeano mandó los elementos por los que se lo buscaba, no fueron suficientes. No solo quedó libre, sino que hubo que indemnizarlo con miles de libras y tuvo que pagar las costas el Estado argentino. Entonces, acá pasaría lo mismo: por más que pongan un defensor oficial, no hay elementos reales.

El presidente Mauricio Macri firmó el decreto para desclasificar todos los archivos secretos de la ex SIDE sobre la causa AMIA, ¿cómo afectará al juicio?

Garavano aclaró (en la reunión con que tuvo con Memoria Activa la semana pasada) que hubo una confusión, que va a haber acceso para todas las partes. Hacen un decreto hoy y mañana dicen de palabra ´las cosas se van a modificar´. Eso se hace al revés. Primero reunite con las partes, veamos qué es lo mejor para la desclasificación, dónde sería el lugar preferible para resguardar todos estos papeles. Nosotros habíamos pedido que los lleven a la (ex) ESMA porque ahí hay mucho espacio y no hay peligro. Todavía no se decidió. Se está digitalizando todo pero esto va a tardar muchísimo porque hay quince personas trabajando y debería haber quinientas para poder hacerlo en tiempo y forma.

¿Qué hipótesis tenés de lo que ocurrió el 18 de julio de 1994?

Nosotros creemos que hubo una conexión local, por supuesto, que tiene que ver con el encubrimiento, con lo que hoy estamos llevando a cabo. La conexión local no es sólo a quién le entregó la camioneta (Telleldín), también son las casas seguras porque los iraníes en algún lugar se alojaron durante esas semanas o esos diez días. Teóricamente, entraron al país el 9 de julio. Por otro lado, la tierra y los explosivos se compraron en algún lugar. Nosotros suponíamos que en éste juicio iba a haber alguien que iba a romper el silencio e iba a hablar, pero salvo Claudio Lifschiz que trabajaba con el juez Galeano, el resto, sobre todo los de la SIDE o los ex empleados del juzgado, están adoctrinados para decir que no se acuerdan … y esto es un acuerdo. Porque hay cosas en la vida de uno que uno no olvida. Y a la tragedia de AMIA, el que vivía a la vuelta, no se la olvida más.

“Es uno de los juicios más importantes que hay en éste momento en el país, si no es el más relevante. Sobre todo por los imputados, de máxima representación institucional”, expresó Reisfeld.

Actualizada 26/04/2017

Abr 7, 2017 | Trabajo

“Contundente”, para la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT). “Innecesario e inoportuno”, para el gobierno de Mauricio Macri. El primer paro nacional contra la política económico-social de Cambiemos concluyó con ese diagnóstico enfrentado de la conducción sindical y la Casa Rosada. Fue en el cierre de una jornada que mostró a una ciudad con escaso movimiento y con clima de día feriado. La convocatoria de la CGT contó también con el apoyo de las dos vertientes de la CTA, los movimientos sociales y la izquierda sindical y partidaria.

Por la mañana, organizaciones sociales realizaron cortes en los accesos a la ciudad. Los bloqueos se multiplicaron en Puente Puerreydón, Puente La Noria, Panamerica y ruta 197, el Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata. La Gendarmería reprimió a los manifestantes de la Panamericana con gas pimienta y camiones hidrantes. “Hoy aplicamos el protocolo antipiquetes en un 100 por ciento”, se ufanó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El operativo dejó cuatro manifestantes heridos y otros seis detenidos.

La CGT evaluó la “contundencia» del paro en dos conferencias de prensa en la que también reclamó al gobierno que «cambie su manera de actuar con relación a la política económica que lleva adelante». “No estamos promoviendo una fogata social, ni que termine el mandato de nadie; no hay especulación política ni partidaria. Si hay mafias, que las busquen en la especulación financiera”, subrayó Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la central obrera junto con Héctor Daer y Carlos Acuña.

La adhesión de los gremios del transporte fue una llave fundamental para la medida de fuerza. El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, -un dirigente de buen diálogo con funcionarios del Gobierno nacional- estimó que en su sector el respaldo a la huelga fue “del cien por cien”.

«El paro es contundente, con un alto acatamiento, tal como lo planificó la CGT», completó Daer. El triunvirato cegetista acompañó su balance final con un nuevo pedido al gobierno para que “llame a una mesa diálogo”.

El gobierno buscó mostrar hiperactividad. El presidente Mauricio Macri y la mayor parte de su gabinete participaron de la inauguración del Foro Económico Mundial sobre América Latina en el Hotel Hilton. “Qué bueno que estemos todos aquí, trabajando”, subrayó el mandatario en obvia alusión al paro contra su gestión. Y agregó: “El país empezó a crecer. Estamos decididos a apostar por el futuro, a poner los problemas sobre la mesa, encararlos y resolverlos”.

Por la tarde, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, realizó el balance oficial. “Fue un paro inoportuno e innecesario”, concluyó. El oficialismo insistió en subrayar que el acatamiento al paro estuvo empujado por la falta de transporte público. “El diálogo sigue siendo nuestra prioridad. Hay que apoyar el diálogo antes que el paro, en definitiva, hay que parar de mentir y de agredirnos”, dijo en conferencia de prensa.

Calles vacías

La “agenda” del primer paro general contra el gobierno de Cambiemos fue múltiple: el rechazo al ajuste, los despidos masivos, la inflación, pero, sobre todo, la defensa de las fuentes de trabajo amenazadas por el modelo económico y social.

El paro fue total en todo el país. En Buenos Aires se hizo sentir en las calles –no hubo colectivos, trenes, subtes, ni vuelos-. El gobierno porteño liberó los peajes y los estacionamientos fueron gratuitos, y reforzó la presencia policial en las calles.

En los barrios, algunos comercios eligieron atender con normalidad. Y hubo trabajadores -en su mayoría del sector privado- que decidieron llegar a sus lugares de trabajo en bicicleta o en autos particulares. Muchos lo hicieron por las presiones patronales, otros impulsados por una campaña viralizada por las redes sociales bajo el lema “Yo no paro.

“El paro me arruinó un día de trabajo. Me tuve que tomar un taxi, empecé el día gastando y no hice ninguna venta”, le dijo a ANCCOM Juan Carlos, encargado de un puesto de flores en Avenida Rivadavia al 6500.

Por el contrario, Jorge, empleado de una vineria en la misma zona de Flores, reivindicó el “derecho” de los sindicatos a convocar a una huelga, pero advirtió sobre las “pérdidas” para el país.

Otras voces

El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Pablo Micheli, repudió la represión de los piquetes por parte de la Gendarmería. “Esperemos que el gobierno convoque a una mesa de diálogo”, sostuvo.

Para Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Argentinos, el paro fue “histórico”. Y subrayó: “Fue una huelga para rechazar las políticas de hambre y expresar lo que la gente está reclamando. Es un paro para que cambie la política económica».

Todos los gremios que ayer adhirieron al paro nacional festejaron también la noticia con la que desde mañana deberá lidiar el gobierno: la orden judicial para que el Ejecutivo convoque a la paritaria nacional docente, el reclamo de base del dilatado conflicto entre el poder central y los maestros.

Actualizada 06/04/2017

Mar 28, 2017 | DDHH

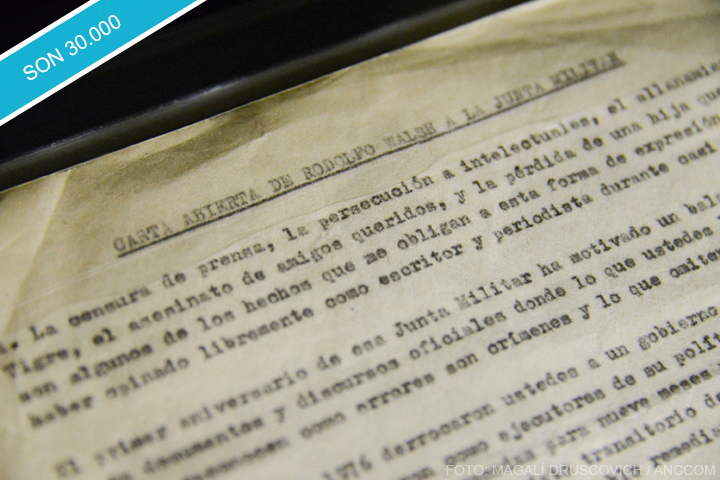

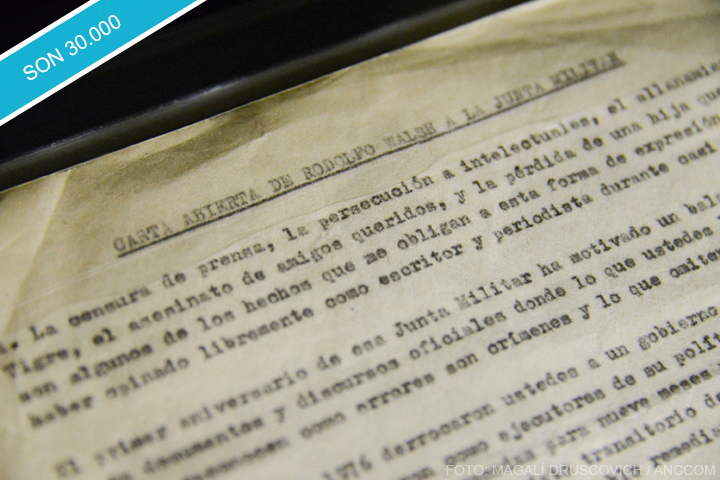

25 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh camina por la avenida San Juan. Viste una camisa beige de mangas cortas, pantalones marrones, un sombrero de paja y anteojos de marco grueso. En la mano lleva un portafolios y en la bragueta una Walther PPK calibre 22. La pistola es inútil para un enfrentamiento, pero sí sirve para que le respondan al fuego. La verdadera arma de Rodolfo está adentro del portafolios: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar que, aunque no va a ser leída inmediatamente en Argentina, ya viaja por el mundo. La carta tiene, además, la ventaja de ser eterna. El Grupo de Tareas 3.3.2 despliega un operativo con más de 25 personas. Cuando Walsh se da cuenta de que lo identifican, inmediatamente abre fuego. La respuesta del GT es fulminante. Rodolfo es trasladado a la ESMA ametrallado, sin vida. En el portafolios no sólo encuentran copias de la carta, sino también el título de propiedad de la casa de San Vicente. Acto seguido, esa información es utilizada para allanar la casa. Llevan a la ESMA todos los papeles que encuentran: cartas, diarios, cuentos. Todo. Hasta hoy, al igual que el cuerpo de Rodolfo, esos escritos permanecen desaparecidos. La casa, en la actualidad, está habitada por familiares de quien en 1977 era oficial ayudante en la Comisaría Segunda de Almirante Brown.

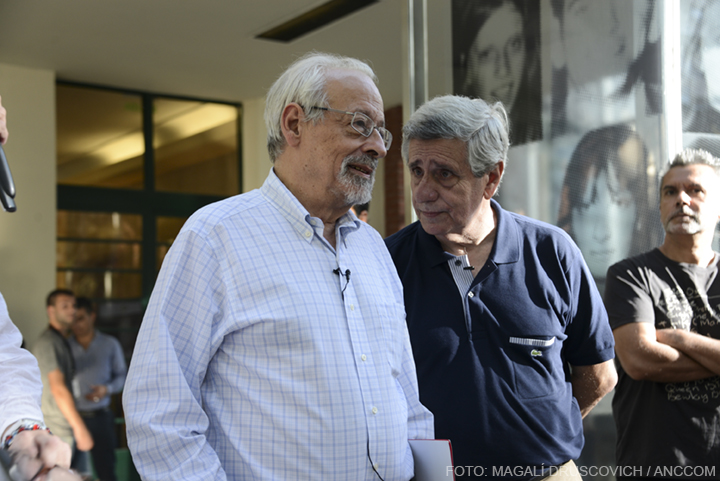

Recorrida por el ex Casino de Oficiales a cargo de Horacio Verbitsky y Martin Grass, donde se inaguró la muestra en memoria de Rodolfo Walsh sobre su escrito a la Junta Militar y su último cuento.

Sumergirse en el otro

Cuarenta años después, la sombra de los árboles frente al Casino de Oficiales de la ex ESMA no alcanzaba para amparar a las más de cien personas que se acercaron a homenajearlo. «Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», comienza Horacio Verbitsky. Su voz, al micrófono, es densa como un trazo de tinta indeleble. «Durante todos los años anteriores, cada vez que se aproximaba la fecha, Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo durante los últimos diez años de su vida, se ponía muy mal. Se deprimía, se angustiaba. Yo, de alguna manera, la confortaba. Ahora hace dos años Lilia murió. Entonces me toca deprimirme a mí”.

La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras. Verbitsky lo sabe mejor que nadie. Así que frente a la multitud que se amontonaba en el ex Casino de Oficiales, eligió dos citas: «El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra”. Luego, citó un párrafo de su diario que enumera su más pública intimidad: “Las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros…”. “Esto es lo que logró Rodolfo” -reafirmó Verbitsky- “la sumersión en los otros».

«La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras». Una multitud se acercó a la Ex ESMA para homenajear a Walsh.

Volver a escribir

Nueve de enero de 1977. Cumpleaños número 50 de Rodolfo. En diciembre él y Lilia dejaron el monoambiente que alquilaban en la calle Juan María Gutiérrez, cerca del Jardín Botánico. Antes, habían tenido que dejar la vivienda del Delta, porque fue allanada. Ahora viven en una modesta casa en un terreno lindero a la laguna de San Vicente. A Rodolfo le gusta estar cerca del agua. En Palermo, hasta redactar podía ser peligroso. Eso pasaba desde la aparición de la Triple A. Más de una vez Rodolfo le pidió a Lilia que saliera al pasillo que daba al departamento para corroborar si se escuchaba el traqueteo de la máquina de escribir. «Mi padre escribía, a veces, de modo manuscrito -recuerda Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM– pero no era lo habitual. Yo creo entonces que las condiciones para escribir literatura en la ciudad, sencillamente no existían».

En San Vicente, sobre una mesa de madera angosta, a la luz de una lámpara de querosene y con una Olympia portátil, Rodolfo se podía dar el violento (y lujoso) oficio de escribir. El día de su cumpleaños, Lilia era la única cómplice de la apuesta que Rodolfo se hacía a sí mismo: terminar, para cuando se cumpliera el primer aniversario del golpe, la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar y el cuento Juan se iba por el río. La Carta va a ser una síntesis de la información recabada en la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) y en Cadena Informativa (CI). Además de denunciar las primeras desapariciones y asesinatos de la dictadura y las «cifras desnudas del terror», Walsh apuntaba a la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz como la peor violación a los Derechos Humanos, atrocidad que «castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada». Verbitsky destaca la lucidez con la que Rodolfo anticipa las atrocidades que va a provocar el modelo económico de la dictadura: «Él ya tiene una visión profunda de lo que significa el golpe y de sus consecuencias, que no eran evidentes para todo el mundo. Rodolfo no llegó a ver lo peor de las medidas económicas de la Junta Militar. A él lo desaparecieron antes de la aparición de la Ley de Entidades Financieras, de la desregulación total, de la apertura… Pero él ya había entendido todo eso».

Para entonces, hacía casi diez años que no publicaba ficción. Durante los últimos tiempos su relación con la literatura fue sinuosa y hasta el día de hoy encierra algo de misterio. «Rodolfo tenía la intención de escribir una novela -rememora Verbitsky-. Comenzó varias veces. Había escrito cuentos extraordinarios, pero él quería escribir una novela. Empezaba y se atrancaba. Entonces tuvo la idea de ir escribiendo cuentos sucesivos, que luego se enhebraban en una novela, con el personaje de Juan, como hilo conductor».

Escribe Eduardo Jozami en la biografía Rodolfo Walsh: la palabra y la acción: «La literatura trabaja en tiempos más largos, pero tiene vocación de perdurar». La potencia de cuentos como Esa Mujer, Cartas o Un oscuro día de justicia, lo respaldan. En el mismo libro, Jozami recuerda que Lila Pastoriza – amiga de Rodolfo e integrante de ANCLA -, le reveló que Walsh, ocho días antes de ser asesinado, le dijo, con una sonrisa plena y mientras apoyaba en la mesa de un bar de Chacarita los últimos borradores de la Carta, «he vuelto a escribir».

El 25 de marzo Rodolfo y Lilia celebraron la victoria sobre la apuesta. La Carta y el cuento estaban pasados en limpio. Planeaban, para el día siguiente, un asado en la casa de San Vicente, que finalmente nunca sucedería.

«Del otro lado del espejo»

«Horacio nos ha descripto a Rodolfo vivo», dice Martín Gras. La mano que sostiene el micrófono tiembla. «Yo soy el que estoy del otro lado del espejo. Desde el 14 de enero de 1977 estuve secuestrado acá», relata Martín, mientras señala la ex ESMA, el edificio que tiene a sus espaldas. «Mi lugar de residencia era el último piso: ‘Capuchita’».

Los detenidos de la ESMA no eran presos de la Marina argentina, ni tampoco de un Grupo de Tareas, ni de los cuerpos de Inteligencia. Eran propiedad, individualmente, de ‘un’ oficial de Inteligencia. «La famosa frase: ‘Vive para mí, yo soy Dios’. Bueno, mi dios era Antonio Pernía. Una situación curiosa que el dios de uno esté hoy condenado con un par de perpetuas…», recuerda Martín, mientras los aplausos surgen y se amontonan.

Pernía estaba fascinado por el mundo de Montoneros. Lo llamaba a Martín al sótano para interrogarlo, para conversar. En el sótano había tres salas de tortura -denominadas por los militares como «salas de máquina»-, una enfermería, un baño y pequeños espacios que se usaban como oficinas. Uno de ellos era de Pernía.

El 25 de marzo de 1977, Martín esperaba sentado, en un banco del sótano, la llegada de Pernía. «Cuando uno está sujeto a un sistema de privación de estímulos exteriores, es decir, tiene los ojos tapados y grilletes en los pies que le limitan los movimientos, entre otros elementos de tortura, empieza a desarrollar otras percepciones; empieza como a poder medir o mensurar el clima», recuerda Martín. «Ese día, cuando esperaba en el banco, noté que había un clima raro. Había excitación, tensión, no era la rutina más o menos normal del sótano de la ESMA. No supe hasta mucho después, que ese día era 25 de marzo».

De repente llegó la orden de llevar a todos arriba. Martín aprovechó la confusión que enardecía el ambiente y se metió en el baño. Cerró la puerta. Tenía puestos los «anteojitos», algo similar a los antifaces que se usan para dormir, pero con lana de vidrio en el interior, para lastimar los ojos. «Yo me las había arreglado para, con paciencia de secuestrado, sacarle la lana de vidrio y aflojar el elástico», detalla para explicar la forma en la que podía, mínimamente, ver a su alrededor.

Encerrado en el baño, en algún momento no se escuchó nada más. La curiosidad le ganó al miedo y salió del baño levantándose los pantalones, siempre respetando el papel que interpretaba. “¡Cómo lo dejaron a este tipo acá!”, gritó un militar y lo sacó a empujones hacia una de las escaleras del sótano. En el espacio reducido sintió que se topaba con algo: «Miré por arriba de los anteojitos y me vi, casi cara a cara, con Rodolfo. Era el cuerpo de Rodolfo, desnudo de la cintura para arriba. El pecho estaba partido por una ráfaga de balas».

Pasaron algunos días. Martín esperaba otra vez a Pernía para conversar; en esa oportunidad, adentro de su oficina. La oficina estaba conformada por un escritorio, dos sillas enfrentadas y detrás de la silla de Pernía algo parecido a un armario de telgopor. Martín sabía que la espera podía llegar a durar horas. «Cuando la oficina de Pernía estaba vacía, yo me metía adentro del armario», cuenta. «Era el único momento en el que yo estaba conmigo. En todos los otros momentos había un guardia, había alguien encima mío; se escuchaba un sonido, o había algún ojo que me estaba vigilando. Yo me encerraba en ese armario, medio acuclillado y agachado, y estaba solo. Estaba en una suerte de burbuja de libertado: yo estaba conmigo».

Ese día, cuando intentó meterse en el armario se encontró con una pila de papeles y carpetas. En un primer momento se ofuscó, pero una vez que se pudo hacer lugar entre los papeles y empezó a revisarlos, la sorpresa fue absoluta: «Lo primero que encontré fueron carpetas con recortes de noticias policiales. Debajo de esas carpetas estaba la colección completa del diario de la CGT de los Argentinos. A esa altura yo no tenía ninguna duda de qué era lo que había encontrado. Sentado en la pila, sacando carpetas, encontré otra que tenía papeles escritos a máquina. Había tres documentos dirigidos a la conducción de Montoneros, desde el área de Inteligencia. Devoré todo. Lo que encontré después fue un ejemplar de la Carta abierta, lo cual me convirtió en una de las primeras personas en leerla. Lo tercero fue un cuento. Un cuento titulado Juan se iba por el río».

«Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», decía Horacio Verbitsky.

Juan se iba por el río

Madrid, 1982. Llueve sobre la Gran Vía. Lilia Ferreyra y Martín Gras se encuentran en un café sobre la avenida, un café de los años cincuenta, con mesas redondas, casi calcado a los de Avenida de Mayo. Martín le cuenta a Lilia sobre el trágico encuentro con Rodolfo. A Lilia cada palabra le duele en lo más profundo de su ser. Las remotas esperanzas que tenía de que Rodolfo pudiera estar vivo se disuelven.

En algún momento de la charla, Lilia le cuenta a Martín sobre la apuesta de Rodolfo sobre el cuento. Ensimismada, sin darse cuenta, repasa en voz alta las primeras oraciones:

– Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido…

– Su mejor amigo Ansina y su mujer, Teresa – la interrumpe Martín.

Lilia abre sus ojos verdes, enormes. Pregunta:

– ¿Cómo sabes?

– Porque lo leí.

Durante el resto de la tarde los dos van lanzando citas que, como un rompecabezas, intentan reconstruir el cuento. La memoria de Martín quedó clavada en la única lectura clandestina. Lilia recuerda varios pasajes textuales, porque fue ella quien lo mecanografió. Se quedan en el café hasta que cierra y los obligan a retirarse. Afuera, ya paró de llover.

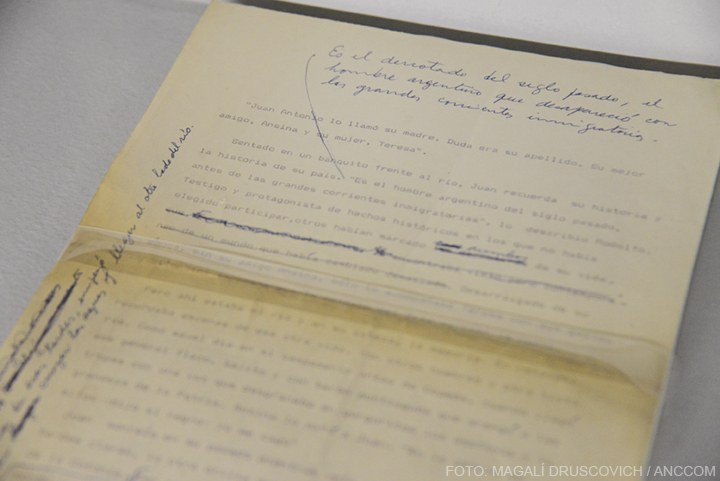

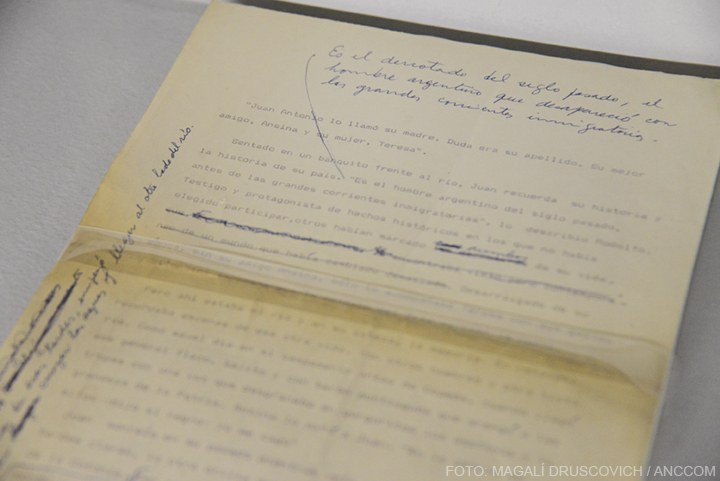

Luego del encuentro, la reescritura del cuento será una actividad constante para Lilia. Pero los recuerdos son un amasijo turbulento. Lo textos de Lilia que aún perduran – y están exhibidos en la muestra «Walsh en la ESMA» hasta el 23 de abril – dan cuenta de esta dificultad: el texto a máquina está intervenido por palabras escritas en lapicera, tachaduras y aclaraciones. Es como un pensamiento crudo en papel, con pedazos de conversación con Rodolfo, reflexiones, preguntas, que intentan llenar vacíos.

«Sentado en un banquito frente al río, Juan recuerda su historia y la historia de su país», se lee en las hojas color ocre de Lilia. «Pero una tarde, el olor más fuerte que venía del río lo sacó de su ensimismamiento, las aguas se empezaban a retirar. Al día siguiente, se levantó de madrugada y vio cómo un pez boqueaba en la orilla, y al rato otro y muchos más. Luego, a la mañana, el lecho seco, que muestra restos de naufragios, cosas perdidas… Juan mira hacia la Colonia, del otro lado del río, a donde quiere llegar. Monta su caballo y empieza a cruzarlo. Arriba, los pájaros vuelan en redondo sobre los peces muertos. En el horizonte se hacen cada vez más nítidas las casitas blancas de la Colonia. Juan apura a su caballo; las patas empiezan a enterrarse en el fango. Las aguas retornan, el tranco es chapoteo. Cuando Juan es un punto en el horizonte el río empieza a crecer». Cuando Rodolfo terminó de leerle por primera vez el cuento a Lilia, ella le preguntó: «¿Pudo haber llegado?». En sus papeles, las letras a máquina de Lilia inmortalizaron la respuesta: «Rodolfo sonrió levantando las cejas como diciendo: ‘Quién sabe'».

«Lo fantástico de la Carta abierta es la temporalidad, y la atemporalidad que tiene», opina Martín. «Es una descripción microscópica de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar inmediatamente. Pero al mismo tiempo se puede leer 20 años, 30, o quizás 41 años después sin que cambie demasiado la idea central de esa frase maravillosa: la miseria planificada, ¿quiénes son los que planifican esa miseria, que tienen por lo menos 200 años de historia? Lamentablemente pareciera que van a tener un poco más». Con otro lenguaje, el cuento completa el cuadro: «Creo que Walsh estaba hablando de él mismo y de mucha gente más. Creo que estaba hablando de todos nosotros. En el cuento está el mandato ético; porque al igual que Juan en el cuento, ante cualquier circunstancia se trata de intentarlo. Y eso es lo que vale».

En el testimonio dado en 2010 para la Causa ESMA, Lilia Ferreyra coincidió con Martín Gras: «Juan fue un hombre que se animó más allá de la circunstancia -dijo entonces-, de su dolor por los recuerdos de su vida. Se animó a cumplir el deseo de cruzar. Rodolfo Walsh también fue un hombre que se animó en las circunstancias más adversas a escribir la Carta a la Junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido», finalizó parafraseando la misma Carta de Walsh.

«Yo no pienso que haya un quiebre entre escribir la Carta Abierta y avanzar con Juan se iba por el río«, reflexionó Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM. «Hizo las dos cosas porque dominaba los dos terrenos. Creo que hasta tuvo alguna suerte dentro de las mayores desgracias, porque estoy segura de que hubiera preferido que si Juan se iba – y se fue, pero robado- nos quedaría la Carta Abierta que era su testamento. Juan se iba por el río es el relato de un desenlace que se congela antes de saber que Rodolfo desaparecería en aquella esquina (San Juan y Entre Ríos). También se suspendió saber lo que le había sucedido».

La copia de «Juan se iba por el río», el último cuento de Rodolfo Walsh.

El cuento desaparecido

«En 1998, Lilia pidió a la Justicia por el esclarecimiento detallado de lo que ocurrió con Rodolfo, el hallazgo de sus restos y la recuperación de sus papeles detenidos-desaparecidos», dice Verbitsky en el cierre del homenaje en la ex ESMA. Para ese pedido, Lilia preparó una lista con todos los papeles que habían saqueado de la casa de San Vicente, entre los que se encontraban los cuentos Juan se iba por el río, El veintisiete, Ñancahuazu, El aviador y la bomba (último borrador), junto con borradores de proyectos de otros textos literarios; material de sus memorias organizadas en tres temas: su relación con la política, con la literatura y con la dimensión afectiva de su existencia. También se consignó una carpeta con páginas de su diario personal, con una selección de sus notas periodísticas, preparada para una próxima edición y con una novela que había empezado a desagregar en cuentos, Juan se iba por el río era el primero. Además, había información para trabajos de investigación, carpetas con material de archivo periodístico y documentos internos de la organización Montoneros». Verbitsky agregó: «Como ustedes ven, esta enumeración reproduce aquello que Martín Gras encontró en el armario de su libertad. Estos papeles detenidos-desaparecidos son una asignatura pendiente. Yo me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido».

Patricia Walsh también se niega a dar por perdidos los papeles. Al igual que con el cuerpo de su padre, ella buscó los materiales con obstinación durante toda su vida y no está dispuesta a abandonar la búsqueda. «El cuento no está irremediablemente perdido. Si lo diéramos por perdido, no hemos leído a Rodolfo Walsh», advierte. «El cuento salió de la ESMA y no tiene sólo dos lectores. Fue llevado a Zapiola y Jaramillo, en donde funcionó una casa operativa del Grupo de Tareas 3.3.2», reveló Patricia. Según la investigación, en esa casa había detenidos-desaparecidos obligados bajo amenaza a realizar distintas tareas. «De allí el cuento volvió a salir – continuó–. Pero no se sabe a dónde se lo llevó la persona que lo sacó. Me dicen que fue un detenido-desaparecido que intentaba salvarlo».

El rastro llega hasta ahí; como un punto en el horizonte. El cuento se convirtió en una metáfora de sí mismo. Patricia concluye: «Es como la pregunta del río, ¿llegó a salvarlo? No sé, a lo mejor lo importante es buscarlo».

Martin Gras, ex detenido en la Esma, fue la última persona que vió el cuerpo de Rodolfo Walsh.

Actualizado 28/03/2017