Mar 14, 2019 | Culturas, Novedades

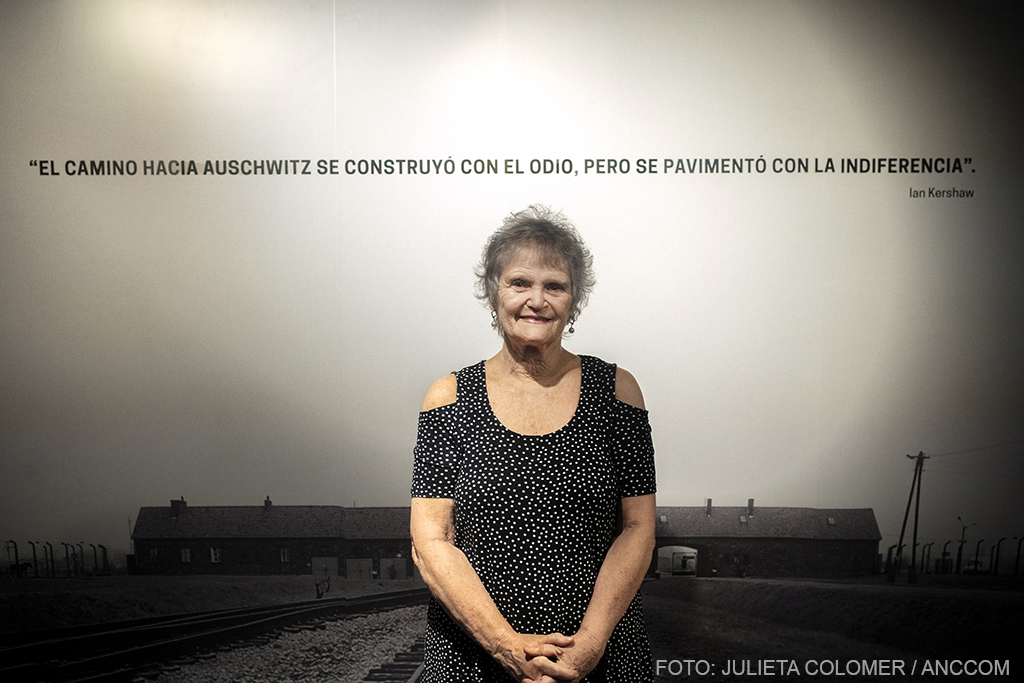

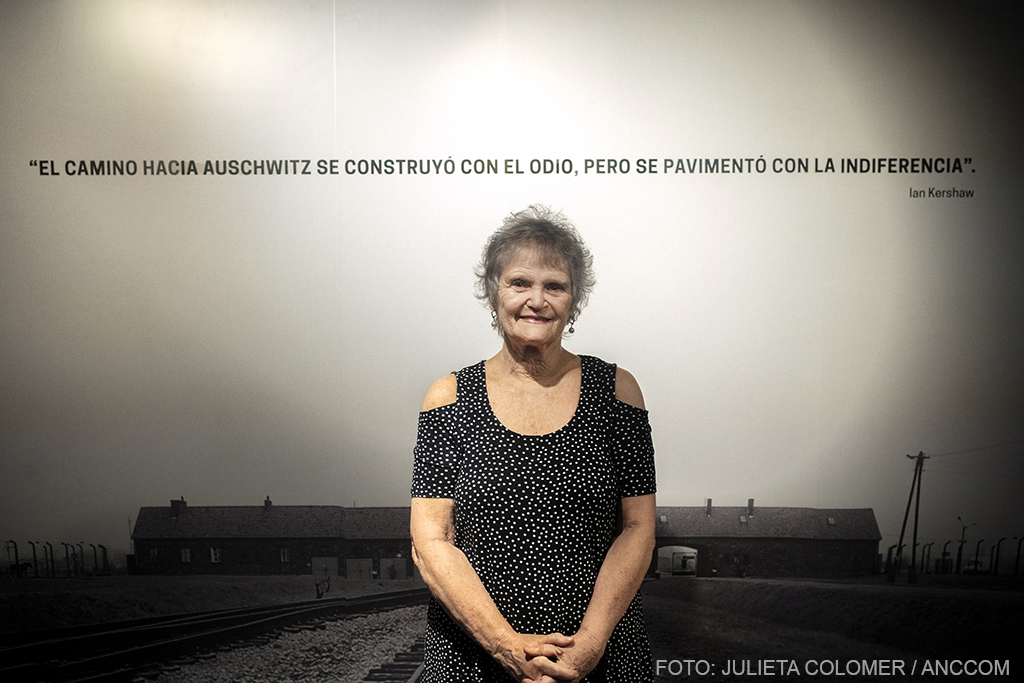

Diana Wang, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, reeditó su libro Los niños escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires, donde reúne los testimonios del exilio de infantes que iniciaron una nueva vida en esta ciudad. En charla con ANCCOM, la autora relata cómo desde su propia experiencia entendió que “quienes pueden cambiar la historia son los testigos indiferentes”.

“Empecé a escribir cuando estalló la bomba en la AMIA. Mi mamá me llamó y me dijo: ´Nos quieren matar otra vez´. Yo sentí que ella disparó con todo: el ´nos´ me involucraba y el ´otra vez´ remitía a la Shoá, al Holocausto”.

Habían pasado cuarenta y siete años desde que la familia Wang se embarcó hacia el único lugar donde consiguieron tramitar la visa. Llegar a la Argentina desde Polonia un par de años después de terminada la guerra implicó mentir: tuvieron que decir que eran católicos, porque por ese entonces los judíos tenían muy restringida la entrada, pocos habían ingresado diciendo que lo eran.

Diana, que en ese momento tenía dos años, llegó sólo con su mamá y su papá, su hermano Zenus había sido entregado a una familia católica para que pudiera sobrevivir y desde entonces nunca más lo vieron.

Dueña de un apellido que remite al nombre de una pequeña población ubicada en el sur de Alemania, Diana creció en el país, se recibió de terapeuta especializada en vínculos de parejas y hasta ese 18 de julio del 1994, cuando su mamá la llamó, había decidido no pensar en ciertas cosas.

“Cuando corté y entendí lo que estaba pasando, sentí la necesidad de hablar: que la Shoá no fueron solamente los campos de concentración, que hubo distintas formas de sobrevivir, que nos tuvimos que esconder, cambiar de identidad. Tuve que recordar que quienes estuvieron en los campos casi ni lo lograron”.

En ese momento Diana supo que ese principio de hermetismo estaba quedando atrás: “Se necesitan muchas décadas para volver a hablar… y, en ese momento entendí que no pasa porque ´no hay palabras´, por ´el trauma que generó´. Hay palabras. Es otro tema. De sufrimiento podemos hablar. Tenía que entender qué nos había estado frenando”.

Y de a poco lo fue logrando: durante esos años conoció a otros hijos de sobrevivientes, viajó a Polonia, se integró a la Fundación Memoria del Holocausto, asesoró en el proyecto de toma de testimonios de la organización internacional creada por el cineasta Steven Spielberg para recopilar testimonios de sobrevivientes de la Shoá de todo el mundo y ahí conoció a un grupo de personas con una historia similar a la suya que se reunían con periodicidad y se acopló a ellos. Así empezó todo.

“Es que ese momento se fracturó la confianza en el sistema social, vos estás parada sobre un piso, una especie de pacto social tácito, y pensás que las fuerzas del poder te van a proteger. Cuando esa gente es la que te quiere matar, se te fractura ese piso, hay un desgarramiento de tal magnitud, que cuando salís de esa situación, lo que necesitas es recomponer tu vida, volver a armar ese piso fracturado. Entonces recién cuando la confianza empieza a restablecerse podes volver a hablar. Es una cosa de otro nivel”.

Diana empezó a escribir y organizó este libro en treinta relatos, todos parte de ese grupo que se llamaba Los niños de la Shoá y los reunió de una manera muy particular, porque “todos había venido acá escapando, llegaron con su familia a la Argentina, pero cada uno tenía su propia historia. Sentí que tenían la potencia de que cualquiera que lo lea pueda identificarse con esas situaciones, sólo tenía que encontrar el cómo. Cuando empecé a organizarlos me fue más fácil desgranarlos. Lo que sucedió en el Holocausto tenía una enorme fertilidad docente porque hay mucho que se puede enseñar y no veía en ese entonces que se hacía adecuadamente, sólo se enseñaban situaciones de horror, que había mucho morbo. En todos los testimonios encontraba tres puntos de vista: el de la víctima, el del victimario y también quien veía todo y no hacía nada“.

Diana descubrió que desde el punto de vista de las víctimas “es fascinante esto que hoy llaman resiliencia, pero que va más allá de eso: yo encuentro en las vidas posteriores de las víctimas vidas normales, como las de cualquiera. La Shoá fue un hecho horrible en sus vidas, pero no parece ser un trauma indeleble como nos gusta pensar. No necesariamente fue así. Yo te diría que sí empezó a hacerlo cuando pudieron hablar de eso. Empezó a ser un eje importante en sus vidas, que antes se habían encargado de que no lo sea”.

Desde el punto de vista de los perpetradores explica que le resulta interesante ver su comportamiento como el de “personas normales, comunes y corrientes que de pronto se hacen cómplices de un plan asesino y que lo ejecutan. El qué pasa con ellos, porque de ahí podes aprender, porque es lo que sigue pasando en todos los hechos genocidas posteriores a la Segunda Guerra, ahí no terminó”.

“Yo siempre digo que aquel ´Nunca más´ es otra vez y otra vez y otra vez. Me parece fértil enseñar cómo una determinada propaganda, ideología autoritaria y una determinada forma de procesarlo, hace que la gente haga cosas que no sabía que era capaz de hacer. El procesar tiene que ver con la manera que se incorpora la propaganda y el lavado de cerebro y eso me parece fundamental para la docencia porque los mismos principios diseñados e instalados por el Ministerio de Propaganda nazi, son los que se usan hoy para vender un lavarropas. La propaganda y la publicidad tienen los mismos principios. Yo cuando voy a la escuela secundaria y les pregunto a los varones si el desodorante ´Axe´ les resulta más atractivo que los otros y entienden inmediatamente lo que les estoy diciendo”.

Y como último eslabón, desde el punto de vista de la sociedad en general, los que pueden cambiar las situaciones son “los testigos indiferentes. Igual que en bullying: está quién ataca y quién es atacado y la ronda de quienes se ríen es con la ronda con la que hay que trabajar. Esto es lo más importante”.

El libro, que tuvo su edición original hace quince años, se reeditó ahora con un nuevo capítulo, un testimonio más y la foto de su hermano Zenus en la portada, la única imagen suya que conservan.

Feb 26, 2019 | Géneros, Novedades

Mara Ávila, documentalista.

El próximo 7 de marzo se estrenará en la Sala Gaumont del Espacio INCAA “Femicidio. Un caso, múltiples luchas”, un documental de Mara Ávila, quien además de dirigir y guionar, lo protagoniza, haciendo un relato crudo en primera persona del femicidio de su madre, María Elena Gómez –Miss Mariela-, cometido el 19 de julio de 2005.

En un relato cronológico, Ávila pone el cuerpo ante el silencio patriarcal, expresando que lo personal es político, que le permite convertir el dolor en una herramienta poderosa para que la sociedad deje de tapar a sus víctimas y comience por respetarlas. Ávila habló con ANCCOM y desentramó la construcción de esta pieza, que fuera su tesina de grado de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que ahora llega a la pantalla grande.

“Nadie quiere que le digas que la vida es una mierda”, dice Mara Ávila al comienzo del documental, con una armónica voz que le da cadencia a los 88 minutos del relato. Ella cuenta cómo un día de julio, a sus 25 años, su vida dio un giro, cuando saludó a su mamá apurada y sonriente -su marca registrada- para no verla más. Un femicida, Ernesto Jorge Narcisi, le arrebató a puñaladas lo que más quería en el mundo, a Miss Mariela, profesora de inglés, cariñosa, sonriente y generosa que se visualiza en el registro audiovisual de unos abrazos, con una carta y el idioma inglés que las une: “A veces pienso mejor en inglés, me parece más fácil poner en palabras lo que me pasa”, dice en el documental, y no es casual que elija hablar en algunos fragmentos en ese idioma. Además de estos costados luminosos, decidió mostrar los indicios que María Elena pudo dar a algunos allegados de lo que estaba sufriendo, logrando que su madre se haga presente: “Ella está en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago. Estoy haciendo una película por ella, para ella y por todas las mujeres. Y yo lo que quería hacer era darle voz porque claramente no está, porque tal vez había personas como yo que no sabían lo que le estaba pasando a mi mamá. Por eso me parece importante rescatar unos textos de ella, como ese mail que le manda a un amigo contándole lo mal que la estaba pasando o la charla que tuve con su amigo Charly, que después de muchos años me dijo que él sabía que su pareja le pegaba.”

A lo largo del documental se registran charlas amenas con familiares, se revisa la causa y se analiza el tratamiento mediático del caso, a los que tuvo acceso recién en el proceso de construcción del documental, nueve años después del femicidio. Este material permitió que surja lo que se había callado en su interior y en su entorno afectivo: “Con todo el proceso del documental empecé a hacer el duelo. Al principio muchas personas me decían: ‘¿por qué vas a hacer eso?’, ‘te va a hacer mal’. Yo creo que decidimos cómo queremos transitar la vida, si queremos quedarnos en la superficie o queremos ir a fondo. Pero para ir a fondo hay que encontrarse con el dolor, con toda la mierda. No es algo grato, para mí hacer el guión fue muy difícil, porque yo estaba muy mal y estaba leyendo el expediente y a la vez tratando de reconstruirme”, reflexiona la documentalista.

En 2014, sobre el momento de finalización de su carrera universitaria, es que decidió que su tesina de grado sea sobre el femicidio de su mamá. En ese momento se enfrentó a algunos artículos periodísticos que trataron la noticia de la muerte de su mamá incluyendo la foto de la víctima muerta, y el rótulo de crimen pasional: “Yo sabía que había salido en los diarios pero no sabía que había estado en la tapa de Crónica de esa manera, no sabía que había aparecido el cadáver en la tapa. Después había otra nota de seguimiento donde también aparecía el cadáver en la camilla, encima decía que él la había apuñalado en la vagina, cosa que era mentira”, recuerda la directora. En esta línea, Mara se replantea si cambió realmente de raíz el tratamiento de los femicidios y el respeto por las que ya no tienen voz: “Sí, era 2005 y estamos en un contexto favorable para un montón de avances, pero todavía nos siguen cosificando, exponiendo a las víctimas, falta hacer bastante para cambiar la manera en que se cuentan los casos. También la cuestión de que detrás de cada víctima hay una familia que requiere un respeto y por la víctima misma que ya no puede hablar ni se puede defender”, expresa.

A lo largo del documental la voz en off de Mara es casi una constante, que también en muchas escenas va acompañado de su cuerpo posicionado mirando a cámara desde diversos planos, afirmando quién es ella y el porqué de la urgencia del relato. “Arranco la película diciendo ‘yo soy una porteña de clase media’, porque ya veo que me van a empezar a criticar en el feminismo: sí, soy blanca, de clase media. Bueno, esto es lo que soy dentro de las posibilidades materiales que tuve. Hice mucha terapia, pero tuve unas condiciones materiales que me permitieron hacer algo para lidiar con mi subjetividad, con mi psique, con todo este trauma, sé que no todos tienen las mismas posibilidades pero igual me fue muy difícil”, expresa. Darle un sentido social a lo que pasó y dejar lugar a una mayor empatía con quienes nos rodean y nuestros afectos, así como el replanteo de las formas en que escuchamos y comprendemos al otro: “Yo necesitaba dejar de culpar a mi mamá. Me parece que también hay que hacer un llamado de atención, pensar la manera en la que nos vinculamos con nuestros afectos y si escuchamos o no, si juzgamos o no. Yo misma lo digo para mí, que me pregunté por qué siguió con él si yo le dije que no me gustaba el tipo. Entonces hay que intentar no juzgar y ver cómo ayudar a estas personas que están en estas situaciones de violencia y que no pueden salir”, reflexiona.

Las expectativas están puestas sobre del estreno: “Va a ser potente porque es muy fuerte, yo creo que es la coronación de este camino de duelo, como que se cierra todo pero al mismo tiempo se abre otro camino en mi vida, que confío que va a ser de más felicidad y paz, esto de sentir que hice todo lo mejor que pude por ella y por mí. Con el documental estoy tratando de hacer algo para que cambie la sociedad, aunque suene muy ambicioso. Ahora encuentro un sentido para vivir aunque mi mamá siga sin estar. Hay personas que ni me conocen y se me acercan porque están pasando por algo similar; y yo encuentro por fin un sentido”.

Feb 21, 2019 | Culturas, Novedades

Desde su estreno en 2014, Terrenal. Pequeño misterio ácrata suma más de 700 presentaciones y reconocimientos en el país y en el exterior. En la reapertura de la sala Caras y Caretas 2037, en la Ciudad de Buenos Aires, la obra de Kartun conmovió a quienes regresaron a verla y a quienes la admiraron por primera vez.

Desde su estreno en 2014, Terrenal. Pequeño misterio ácrata suma más de 700 presentaciones y reconocimientos en el país y en el exterior. En la reapertura de la sala Caras y Caretas 2037, en la Ciudad de Buenos Aires, la obra de Kartun conmovió a quienes regresaron a verla y a quienes la admiraron por primera vez.

En un momento perdido en el tiempo, Caín -el actor Claudio Martinez Bel- se convierte en un terrateniente cuya preocupación es su cosecha de morrones y Abel -Tony Lestingi- en un feliz proletario errante vendedor de carnadas que disfruta de sus domingos libres, ambos bajo la mirada de “Tatita” -Rafael Bruza-, un padre-dios gauchesco que los ha ubicado allí.

La gracia de los diálogos es potenciada por la conexión entre la dramaturgia y su ambiente: un maquillaje que rememora el cine de Chaplin y una puesta en blanco y negro que combina a la perfección con las imágenes de la revista “Caras y Caretas” –tan popular por los años ´20– que hay en el lugar. Emplazada en el edificio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la casa de estudios creada por el SUTERH, la sala se llenó de aplausos al término de la función y el propio Kartun aprovechó para destacar: “Una obra que crece en el seno de una universidad permite que el teatro se encuentre protegido pero que además se produzca el fenómeno más atípico, que esa universidad crezca en el marco de una organización gremial, un círculo virtuoso porque entonces ya no hay organización gremial, no hay universidad, no hay teatro, hay algo superador y bello, hay un proyecto. Agradecemos mucho ser parte”, subrayó.

Entrevistado por ANCCOM, Kartun evocó cómo surgió Terrenal: “Un día, hace unos siete años, leí en un libro de mitos hebreos que en realidad el enfrentamiento entre Caín y Abel era entre dos grandes patrones étnicos, las tribus nómades y las sedentarias. Fue una inspiración porque esos dos arquetipos constituyen dos formas que se repiten en el mundo de hoy: el que anda ligero de equipaje, que no acumula, disfruta, vive al día, aprovecha el tiempo. Y el otro modelo, el que termina ocupando el gran capital del tiempo destinándolo a proteger lo que acumula, mide, cuida, valúa”.

“Esta obra parecería ser lo suficientemente maleable para que se lea la realidad de hoy –añadió Kartun–. Dicen que el arte se adelanta a los tiempos, no estoy demasiado convencido de su carácter mágico, pero creo que el público lo lee dándole su significación. En este momento, en San Pablo, se está presentando la versión brasileña. Los actores me dicen que el público la interpreta en relación al gobierno de Bolsonaro, lo reconocen en el cambio que produce en la obra la presencia de un arma. El arte se intenta como una pantalla en la que alguien pueda proyectarse. Tiene su virtud de entretenimiento y su sentido, pero el que cava en la profundidad es el espectador”.

Terrenal se presenta los viernes, sábados y domingos en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037.

Ene 18, 2019 | Noticias en imágenes

Ene 9, 2019 | Novedades

Con el florecimiento de la cibernética en los años noventa y su constante desarrollo en la actualidad como centro de la economía capitalista, la omnipresencia de los algoritmos, las redes sociales y las métricas están reconfigurando la comunicación humana. Fenomenología del Fin. Sensibilidad y mutación conectiva es el último libro de Franco “Bifo” Berardi, escritor, filósofo y activista italiano nacido en 1949, que participó de los movimientos de Mayo de 1968 y más tarde creó Alice, la primera radio “pirata” Italiana y Tv Orfeo, primera televisión comunitaria de ese país. Editado por Caja Negra, el libro se adentra en la ciberideología con la intención de recuperar la sensibilidad del ser humano y “reactivar los lazos entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero”.

Con el florecimiento de la cibernética en los años noventa y su constante desarrollo en la actualidad como centro de la economía capitalista, la omnipresencia de los algoritmos, las redes sociales y las métricas están reconfigurando la comunicación humana. Fenomenología del Fin. Sensibilidad y mutación conectiva es el último libro de Franco “Bifo” Berardi, escritor, filósofo y activista italiano nacido en 1949, que participó de los movimientos de Mayo de 1968 y más tarde creó Alice, la primera radio “pirata” Italiana y Tv Orfeo, primera televisión comunitaria de ese país. Editado por Caja Negra, el libro se adentra en la ciberideología con la intención de recuperar la sensibilidad del ser humano y “reactivar los lazos entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero”.

¿Por qué es importante estudiar la técnica?

Me parece que es importante estudiar los efectos que la técnica produce porque para estudiar la técnica están los ingenieros y, al mismo tiempo, lo que es importante es estudiar la relación entre el trabajo de los ingenieros y los efectos que ese trabajo produce no solo en la vida social sino también en la vida psíquica de los individuos. Estudiar la técnica no pertenece a la historia de la modernidad, es algo de los últimos cuarenta o, cincuenta años, después de (Marshall) McLuhan, cuando se empezó a entender que la técnica produce efectos en la dimensión social. El núcleo teórico más interesante del estudio humanístico de la técnica es la posibilidad de comprender que siempre es ambigua, siempre tiene posibilidades diferentes de uso y también de funcionamiento. Si hablamos desde el punto de vista de las ciencias sociales, el estudio de la técnica significa estudio del punto de la alternativa, donde una tecnología puede producir efectos buenos o malos.

¿A qué se refiere con la idea de “fenomenología del fin”?

El tema del libro es la sensibilidad, eso es, la capacidad de detectar, al interior de la comunicación, lo que no se puede reducir a palabras, signos verbales o numéricos. Yo, si tengo sensibilidad, puedo entender lo que usted no me dice, pero que está pensando o sintiendo. La sensibilidad nace a partir de la dimensión conjuntiva de la comunicación. Yo defino la conjunción como la relación entre cuerpos que pueden percibir la ambigüedad en la comunicación, es el contacto, la corporeidad, la gestualidad, que acompaña y define en la historia humana, el contexto del intercambio de signos. Vivimos en la época de la transición conectiva, es decir que la comunicación se está volviendo cada vez más en una relación entre agentes de sentido que no tienen cuerpo. El cuerpo desaparece de la relación comunicacional, aunque siga estando materialmente.

¿Podría explicar la analogía de Malinche?

Eso tiene que ver con las consecuencias de esta transición. Malinche es un personaje casi mitológico, cargado de significado, que no solo presenta la capacidad de traducir la experiencia, los mitos, las creencias, la cultura de su pueblo y de mujer. Traducir la femineidad nativa en un lenguaje que es el de los conquistadores, que son hombres. Como hoy. Hoy estamos viviendo una mutación comunicacional que nos impide seguir siendo humanos porque la máquina nos impone cada vez más su sintaxis, que es una sintaxis conectiva ¿Cómo podemos traducir los valores, las expectativas, las formas de vida que pertenecieron al humano en la nueva dimensión que podemos llamar maquínica o poshumana? Malinche es un símbolo de la posibilidad de traducir lo que no se puede decir en la lengua nueva y que viene del idioma humano.

Si efectivamente ocurriera esa traducción, ¿piensa que habría un cierto costo?

Lo que me parece peligroso y productor de sufrimiento o patologías es la reducción de la ambigüedad comunicativa, de la riqueza, de la capacidad de decir más cosas a través de una palabra, de implicar sentidos, que ocurriría en el lenguaje de la técnica dominante. La generación que está aprendiendo más palabras por una máquina que por su madre, por la singularidad vibracional de una voz humana, está perdiendo la ironía. Los psicólogos en Estados Unidos usan el término snow flake generation (la generación copo de nieve) para definir una generación muy frágil que no tiene la capacidad de vivir la complejidad, las contradicciones, los traumas y la ambigüedad de la comunicación. Por ejemplo, en una escuela de Ontario, Canadá, el 41% del alumnado va a psicoterapia. En escuelas norteamericanas, hay una técnica que se llama trigger warning, una señal que usa el docente para advertir que va a decir algo traumático y que el alumno que se sienta afectado puede salir de la clase hasta que haya terminado. No se puede hablar de la violencia de la historia o cualquier tema que haga a la comunicación peligrosa. Esto significa que la posibilidad de la comunicación humana se ha hecho demasiado traumática para una generación que aprendió a vivir dentro de un ambiente que es el de la comunicación digital. Vivimos cada vez más dentro de espacios protegidos: en Facebook, creemos que hablamos con todo el mundo, pero en realidad hablamos con las personas que piensan igual que nosotros. Si alguien entra en nuestra burbuja, explotan una serie de insultos o amenazas. Es un fenómeno tendencial y es lo que a mí me interesa.

Explica que el erotismo es uno de los ámbitos donde pueden verse las consecuencias en el paso de la comunicación conjuntiva a la conectiva…

¿Qué es el erotismo sino la ambigüedad de la comunicación humana? Cuando hablo de erotismo no digo solo sexualidad, que pertenece pero no es todo del erotismo. Es la enseñanza, la poesía, el descubrimiento, todo lo que constituye un exceso en relación a lo que ya sabemos. Es algo más de lo garantizado, de lo conocido. Y también la actividad más humana que conocemos que es la seducción, como actividad del lenguaje humano. La poesía es un ejercicio de seducción de un ser humano hacia otro. La reducción del lenguaje humano a una sintaxis conectiva, significa la destrucción de condiciones culturales, psíquicas, lingüísticas, del erotismo. En el lugar de lo que fue el erotismo encontramos Tinder, que no desprecio porque se puede utilizar de manera ambigua también. Pero la tendencia de la comunicación conectiva es abolir la ambigüedad, y a nivel del cuerpo, eso se vive como algo brutal, violento. Para los varones eso significa que tengo que tomar la presa, la carne que está a mi disposición. Con la desaparición de las palabras, no es más una comunicación erótica, sino solamente sexo. El problema de la violencia, es un problema de incapacidad de lenguaje.

¿Podría darme algún ejemplo?

En el contexto italiano, hace algunos años, en Brescia, hubo un caso de violencia de cuatro varones sobre una joven. Los jueces e investigadores verificaron que los cuatro varones no tenían ninguna capacidad de responder a las preguntas más fáciles, que contestaban con sonidos. Cuando investigaron sus celulares, no había palabras, solamente íconos o símbolos. Falta la capacidad lingüística de crear una situación de entendimiento, entender el deseo del otro es lo que está desapareciendo. Eso se entiende como patología del erotismo.

«La reducción del lenguaje humano a una sintaxis conectiva, significa la destrucción de condiciones culturales, psíquicas, lingüísticas, del erotismo», reflexionó Franco «Bifo» Berardi.

En el libro recupera el Mayo Francés ¿Cómo fue su participación en los movimientos del ’68?

Tenía dieciocho años en el sesenta y ocho y era estudiante en la Universidad de Bologna. En Italia fue una década de ocupación, de trabajo común pero los poderosos creían que en esos años no se estudiaba mucho y no sabían que la riqueza de conocimiento que se verificó en estos años no tiene comparación con otros períodos. Conjugar la enseñanza con una actividad social de conflicto es la mejor manera para aprender. Eso es lo que yo traje como aprendizaje del ‘68.

¿Cuál es el desafío de los artistas y la búsqueda del arte en el siglo XXI a diferencia del siglo XX?

En el siglo XX, la actividad artística se identificó con la vanguardia y esta intentaba romper los límites del lenguaje artístico poético para integrar el arte con la producción social. Eso ha sido muy bueno y enriquecedor. Pero al final ha producido un efecto de dependencia del artista de la producción misma. Eso significa que los artistas no son artistas, significa que son asalariados, trabajadores que dependen del ciclo productivo capitalista. Hoy creo que el papel del artista es muy diferente, tiene que transformarse en una dirección que es la reactivación del deseo en el lenguaje social. El papel del artista es cada vez más un papel performativo, es decir, reactivar el cuerpo como fuente de comunicación. Reactivar la comunicación entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero.

¿Podría el bioarte representar una búsqueda en esta dirección?

El bioarte, como otras tendencias, intenta llevar una intención estética-poética al interior de la tecnología. Ahora no tenemos una visión clara de lo que el artista puede producir efectivamente. Por ejemplo, el movimiento que hubo en el 2011, Occupy Wall Street, ha sido esencialmente artístico, no político. Políticamente ha sido un fracaso. Pero ha sido el intento de activar el cuerpo social. ¿Por qué hemos ocupado la plaza y calles de Wall Street? El poder no está ahí, el poder está al interior y en la infoesfera donde circulan los signos financieros. Lo hemos hecho para reactivar el placer de encontrar el cuerpo del otro y de encontrarlo políticamente. Occupy ha sido la obra de arte del nuevo siglo.

¿Cómo fueron sus experiencias en la creación de la radio “pirata” Alice y la televisión comunitaria Tv Orfeo?

Tuve dos experiencias de comunicación política, social y artística al mismo tiempo. Una fue en los años setenta, con la radio Alice y para mí fue enormemente exitosa y enriquecedora. En esos años, no existían los medios libres en Italia, solo dos cadenas del Estado. Y Alice fue la primera radio que empezó a producir otra cosa, de manera ilegal, a la que miles de personas se unieron. Fue el comienzo de una red. El teléfono se conectaba a la radio, entonces era como la red que empieza a existir y eso produjo un efecto político muy fuerte y conflictivo también. Y sigue produciendo sus efectos porque las radios libres continúan existiendo en Italia. Otra fue en el 2002, con Berlusconi y a medida que el poder mediático se iba haciendo cada vez más agresivo y colonizador, intentamos contraponer una forma de comunicación unitaria, utilizando una forma técnica muy sencilla: que la antena de recepción se puede transformar técnicamente en una antena de transmisión. El problema es que solo alcanza 500 metros, un barrio. Lanzamos esta señal en un barrio de Bologna y se multiplicó. Un éxito interesante, pero no verdadero. ¿Por qué? Porque dos años después salió YouTube y los videoartistas o videoactivistas que hacían los programas naturalmente eligieron poner su producto ahí. Y es lógico porque era más conveniente. Las televisiones comunitarias desaparecieron. ¿Qué aprendimos de eso? Que un medio político, subversivo, autónomo, innovador, tiene que ser capaz de animar la situación social pero tiene también que compartir la tendencia técnica. Siempre hay que intentar captar la ola técnica y acompañarla con una subversión del contenido.