Sep 22, 2021 | Géneros, Novedades

“El concepto de libertad en el mundo islámico es absolutamente distinto al del mundo occidental”, dijo a ANCCOM Belén Torchiaro, musulmana y politóloga especialista en relaciones internacionales. El punto está en la interpretación de los hechos. Torchiaro menciona a Boushra Y. Almutawakel, fotógrafa yemení, cuya obra de arte de mujeres utilizando la burka se viralizó en las redes sociales y que expresó que su trabajo había sido mal interpretado y utilizado para hacer una crítica negativa del islam. Se interpreta que la vestimenta oprime y que es necesario desaprender esos comportamientos en pos de ser libres. “Se confunde al régimen talibán con el islam porque eso es lo que los medios venden. Se pierde el foco; sus principales víctimas son los propios musulmanes”, expresó Nancy Falcón, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba.

Existen parámetros sesgados al momento de tratar el conflicto, discursos occidentales y eurocéntricos. Discursos construidos y dados por hecho. “Ahora porque estamos hablando del caso afgano pero cada vez que se menciona algún conflicto -lo que más aparece en Argentina es el caso de Palestina cuando hay alguna situación puntual- las personas que estamos todo el año mirando hacia ese lado del mundo, lo vemos a diario, cómo se hacen las representaciones en el imaginario colectivo. Cómo se construye la mirada hacia una mujer que utiliza el velo”, expresó Torchiaro y agregó que esto contribuye a la forma en que se mira a las musulmanas que habitan suelo occidental: “Están siendo todo el tiempo juzgadas y puestas en tela de juicio con el discurso de ´ya estás en Occidente, sacate tu pañuelo, ya podés ser libre´. Con una presión y una violencia total”.

“Hay una construcción del islam como un otro lejano, como un demonio, como algo que viene a atacar nuestra libertad, nuestros supuestos derechos que muchos son ganados, pero no sin luchas”, enfatizó Falcón. Por su parte, Torchiaro admitió que durante años “me costaba muchísimo afrontar la reacción que recibía -y que sigo teniendo- cada vez que digo que soy musulmana. ¡Y eso que no uso el hiyab! Cuando nos socializamos las mujeres musulmanas en sociedades que no son mayoritariamente islámicas, y sobre todo en las occidentales -como Argentina- que no son multiculturales, padecemos un gran racismo subyacente, interno, intrínseco”. Se infantiliza a todos los pueblos musulmanes y más a la mujer porque tiene un plus en la interseccionalidad que genera la opresión de ser una población de subalternidad en el mundo, como es la categoría género. Se las define todo el tiempo y al definirlas se las mutila, se las silencia.

Por otro lado, para Falcón decir que el islam condensa el paradigma de la misoginia y lo patriarcal, es un error. “El patriarcado es una forma discursiva, textual, que atraviesa pensamientos enteros, religiosos, filosóficos, políticos y no podemos decir que solo existe en el islam”, explicó.

Torchiaro sumó que existe una maquinaria ideológica alrededor, repetitiva, friccionada con la industria cultural, la televisiva, la cinematográfica, que reproducen ese imaginario.

El islamismo, como el catolicismo y el judaísmo, incluye diversidades, múltiples escuelas del pensamiento. El feminismo islámico existe hace años, es un pensamiento de base, reformista sobre el islam. Lo que hicieron las mayores eruditas, fue empezar a tomar los principios ordenadores de esas sociedades y replantearlos, repensarlos. La manera que encontraron más cercana a esto es acceder a los textos sagrados y hacer de éstos una hermenéutica feminista.

Desde occidente se mira a las mujeres de oriente con pena, desde un lugar de superioridad, producto de una mirada colonizadora, salvacionista. “La mujer afgana tiene voz. La mujer afgana viene luchando no solo contra los talibanes sino contra la ocupación estadounidense y anteriormente contra la ocupación rusa, donde hubo violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, prostitución, trata de personas”, dejo en claro Falcón. Agregó que lo que podemos hacer es dejar de estigmatizar el islam per se como una religión retrograda, tratar de habilitarles la voz y no hablar por ellas. Unirnos en un feminismo que no debe tener fronteras ni distinciones entre las creencias.

Torchiaro cerró expresando que hay muchísimas maneras de analizar la situación de Afganistán desde lugares tan lejanos. Hay análisis políticos que terminan en lo más belicista, en lo más duro, en cuestiones geopolíticas pero lo real es que es una catástrofe humanitaria y esto va a generar un desplazamiento forzado de personas, mayoritario del que ya había, por eso se está haciendo un llamamiento internacional al pedido de recepción de refugiados. La comunidad musulmana argentina ya elevó pedidos a amnistía internacional.

Sep 9, 2021 | Entrevistas

El precandidato a diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires por el Nuevo Movimiento al Socialismo, Federico Winokur, habló con ANCCOM sobre sus propuestas de cara a las paso del 12 de septiembre: “Nuestra primera propuesta es terminar con la precarización laboral”. Esa es la carta de presentación del precandidato por el MAS en la Ciudad de Buenos Aires. El docente de escuela primaria de 28 años es el dirigente más joven en encabezar una lista en estas elecciones legislativas y sus posturas políticas se orientan al ecologismo y el anticapitalismo.

Winokur es fundador junto a otros militantes por el clima de la agrupación Acción Ecológica Anticapitalista, en donde ponen en tela de juicio los daños que el modelo económico hace al medio ambiente.

“Nosotros estamos apoyando que los trabajadores de las aplicaciones tengan un sindicato y que el mismo sea reconocido por el Ministerio de Trabajo”, afirmó Winokur, quien acompaña el reclamo del Sindicato de Trabajadores repartidores por Aplicación (SiTraRepA.

¿Considera que la informalidad laboral en los jóvenes crecerá en el futuro?

Si fuera por los empresarios volveríamos a la esclavitud. Durante la pandemia, los sectores empresariales que más se quejaban de los derechos de los trabajadores fueron los que más beneficios obtuvieron. Lo contrario les ocurrió a sus trabajadores que se empobrecieron más. Con las legislaciones laborales que imponen los grandes empresarios vamos a un mundo de esclavitud.

¿En qué basa esta postura?

Por ejemplo, el caso más notorio es el de los trabajadores de Amazon, que denuncian que no los dejan ir al baño. Nosotros planteamos que «o estás con los multimillonarios que destruyen el medio ambiente y explotan a los trabajadores o con las y los trabajadores”.

¿Cuál es su postura sobre la idea de meritocracia que abogan algunos sectores sociales y económicos?

Hay un discurso muy curioso sobre una mega teoría del derrame que dice que a vos te va a ir bien, si al empresario le va bien. Nosotros vemos que eso no es así. A vos te va a ir bien si peleás por tus derechos.

¿Qué propuestas tiene en materia salarial e impositiva?

Consideramos que hay dinero para terminar con la precarización laboral y por eso proponemos un salario mínimo de cien mil pesos, además de ponerle impuestos a las grandes empresas, al agro y a las industrias contaminantes, que más se beneficiaron durante la pandemia. En el caso de las empresas contaminantes hay que ponerles grandes impuestos de forma urgente, debido a que fueron las que más ganancias obtuvieron en los últimos 20 años.

¿Cuál es su postura ante el avance de sectores de extrema derecha en los jóvenes?

En verdad, considero erróneo la relación juventud y derechas. Observó que es un núcleo en particular de sectores con cierto resentimiento con las conquistas sociales y el avance del feminismo, que están sobredimensionados por los empresarios y los sectores mediáticos, pero ciertos personajes son un peligro y si fuera por ellos reviven a Videla. En particular, todas sus propuestas están basadas en mentiras, prejuicios y teorías conspirativas para defender el statu quo y al sistema que estamos actualmente, a pesar de que tener un discurso anti sistema.

En este contexto ¿qué puede hacer la izquierda?

Creo que es un buen momento para las ideas de izquierda anticapitalistas. Los jóvenes de hoy, que ven que su futuro está en riesgo, comienzan a criticar el sistema y eso es bueno para la izquierda, pero hay que tener un programa claro y plantear un debate de fondo. Nosotros proponemos una izquierda que tiene que plantarse contra los más poderosos, contra la riqueza y que debe reventar a este sistema capitalista. Por eso decimos que pretendemos un salario de 100 mil pesos y acabar con la precarización laboral, a pesar de que muchos nos ataquen y nos digan “locos”, solo porque pretendamos un salario por encima de la canasta básica.

¿Qué propone el Nuevo Más en materia educativa?

-Los jóvenes fueron el sector de los que más se habló pero de los que menos atención recibió. Durante la pandemia, el gobierno se lavó las manos con la educación, debido a que no atendió las necesidades de las juventudes. Nosotros consideramos que las juventudes padecieron las mayores consecuencias sociales y psicológicas de la pandemia. Eso los veo en los niveles primario y secundario, donde soy docente, y también en el universitario, como por ejemplo en la UBA, donde algunas facultades se encuentran cerradas desde hace dos años, y donde la virtualidad es difícil porque muchos sectores no tienen la posibilidad de cursar por esa modalidad. Desde el MAS proponemos priorizar la educación, triplicar el presupuesto con el fin de refaccionar y construir establecimientos educativos.

¿Por qué no hay una unidad de la izquierda?

El FIT y el Nuevo MÁS son dos cosas distintas. Nosotros hicimos una propuesta de debate entre los principales representantes de ambos movimientos: [Nicolás] Del Caño del FIT y [Manuela] Castañeira del MAS. Pero el FIT se negó a realizar un debate. Nosotros consideramos que el FIT se transformó en un frente conservador y que está adaptado a las instituciones y al sistema y por más que Del Caño y [Myriam] Bregman sean compañeros, mantienen un frente que no va a revolucionar la política, sino que está adaptado a los esquemas institucionales.

¿Cuál es su diferencia con el FIT?

Nosotros no decimos que vamos a revolucionar la política si tenemos veinte diputados en el Congreso, porque consideramos, como señaló Rosa de Luxemburgo, que hay palacios y esta la calle y eso se vio en la lucha por el derecho al aborto donde a pesar de lo logrado en el Congreso, la génesis estuvo en la calle y en las luchas de los movimientos de mujeres y LGTBQ que se movilizaron. Nosotros somos un vector para llevar las fuerzas de las movilizaciones al parlamento.

Ago 12, 2021 | DDHH, Novedades

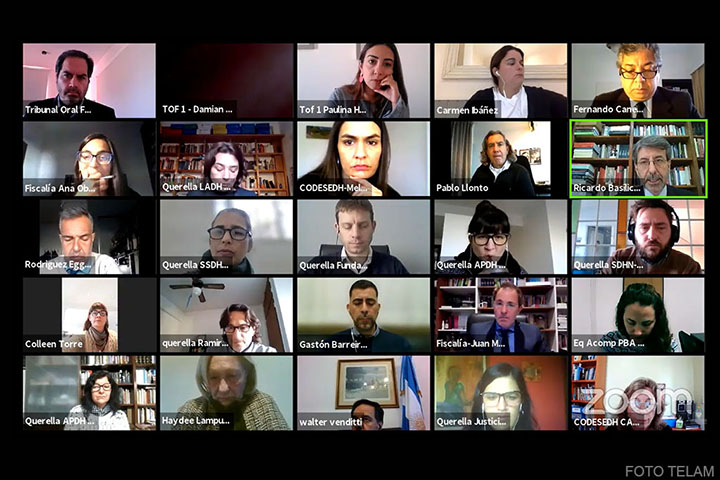

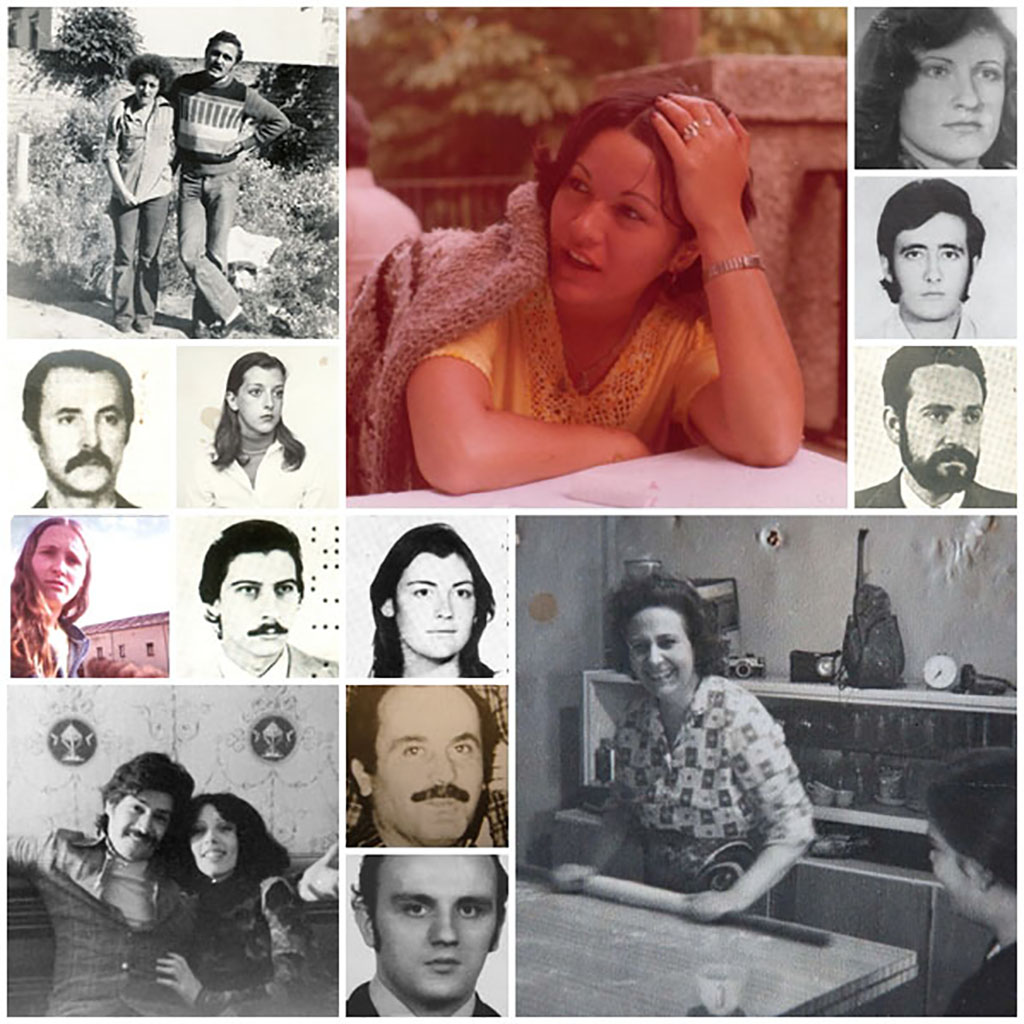

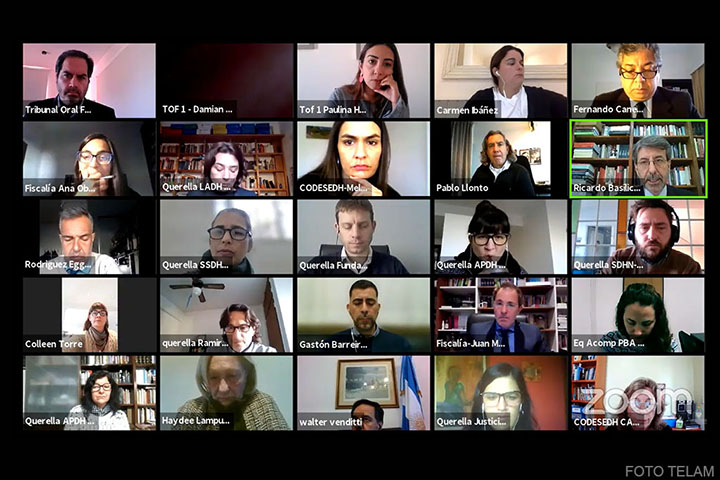

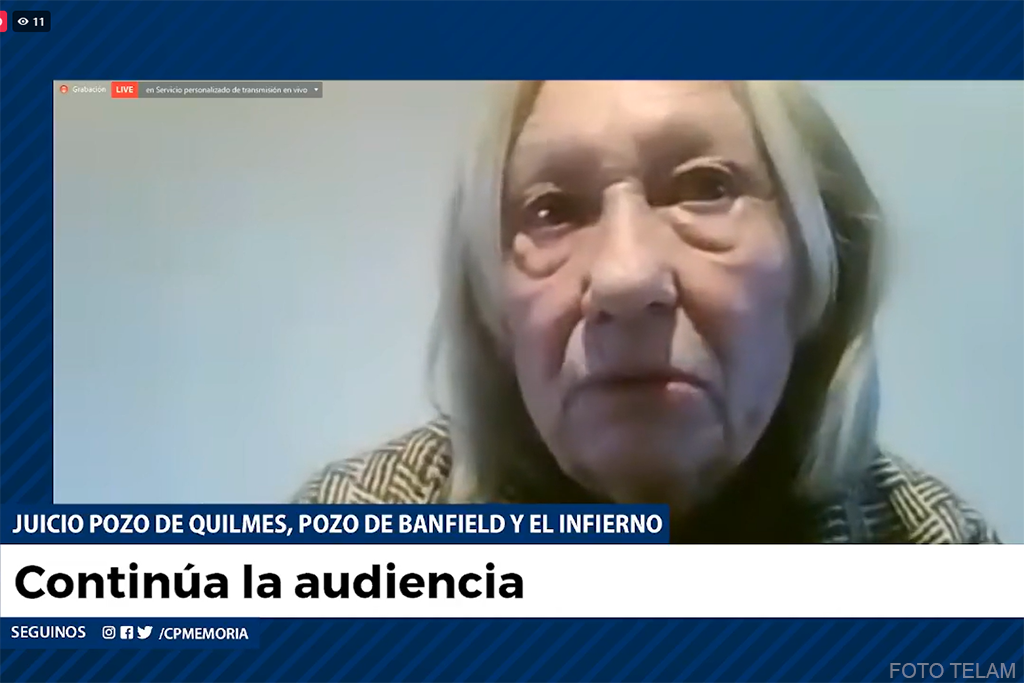

En una nueva audiencia virtual por el juicio por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y la Brigada de Lanús, declararon Haydeé Lampugnani y su hijo Gervasio Antonio Díaz, quienes estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús y Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), secuestrada con cuatro meses de embarazo.

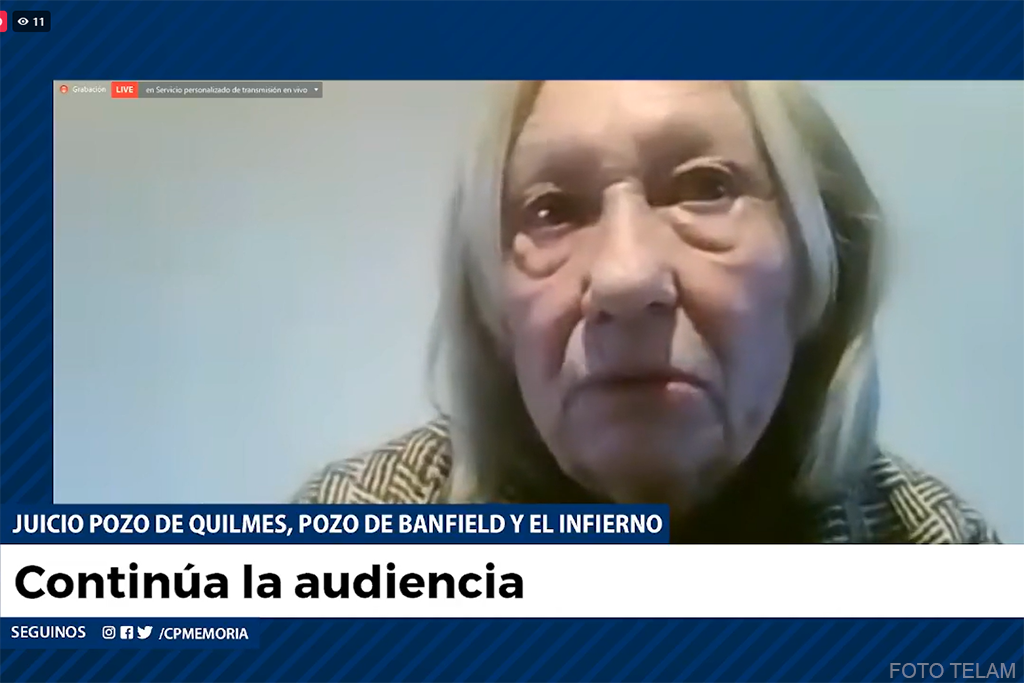

Lampgunani fue la primera en declarar. Un nueve de octubre de 1976, mientras caminaba por las calles de La Plata junto a Graciela Jurado- quien hoy sigue desaparecida- fue secuestrada. El primer sitio al que la llevaron fue al Pozo de Aran, donde estuvo cautiva durante ocho días. Una vez allí, “lo primero que hacen es hacerme ver como torturan a un compañero; me ataron de pies y manos atrás, con capucha aparte de la venda, y me llevaron a la celda. Al otro día me llevan a torturar y me aplican picana en distintas partes del cuerpo”, contó. Cuando pudo salir, fue para trasladarla a otro centro clandestino de detención, Vesubio, donde se encontró con muchos compañeros y compañeras, entre ellas Nilda Eloy. Allí también padeció múltiples torturas: “Recuerdo 22 días sin comer, y lo digo porque además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, expresó.

Aproximadamente, el 30 de octubre la trasladan a la Brigada de Investigaciones de Lanús junto con seis compañeros: “María Rosa Calderón, Horacio Matoso, Mario Salerno, Nilda Eloy, Graciela Jurado y yo”, contó Lampugnani mientras miraba un papel de costado donde tenía anotado cada uno de los nombres y apellidos con quienes compartió cautiverio. Pasados unos días, la trasladan nuevamente junto a Salerno. Pero esta vez el destino no sería otro campo de cercanía, sino en la provincia de Córdoba, a la Brigada Aerotransportada donde pudo reconocer al ex suboficial del Ejército Luis Manzanelli, que esbozó decirle unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de la ex detenida: “Ustedes, si sobreviven, de nosotros no se van a olvidar”. Desde ese momento fue a parar al centro clandestino La Perla. Ahí estuvo dos días, y el tercero significó “la tortura feroz”, recordó. Además, mencionó que un día sacaron a todos afuera y fue allí que le avisaron que la iban a legalizar. “El traslado a La Perla prueba la coordinación y sistematización que han hecho en todo este diseño represivo. Pasé de ser una secuestrada a manos de la Policía (Bonaerense), a manos del Tercer Cuerpo de Ejército”, afirmó la sobreviviente.

“Recuerdo 22 días sin comer, además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, dijo Lampgunani.

Lampugnani no figuró en lista de detenidos legales sino hasta el 12 de abril de 1977, cuando apareció el Decreto del Poder Ejecutivo en el diario La Nación. Entonces, sus padres viajan a verla, pero no lo lograron: “Días después me llaman a la parte legal de la penitenciaría donde me muestran una foto de mis hijos en Catamarca y una carta de mi madre, que me leen, pero no me dejan tocar. La sobreviviente no supo nada de sus hijos desde el momento de su secuestro hasta ese día.

Luego de meses de tortura y horror, finalmente el 28 de noviembre fue trasladada en un Hércules a Buenos Aires, donde quedó detenida en la cárcel de Devoto. “Somos una familia diezmada por la represión, a mis hijos los vi recién el 8 febrero de 1978”, lamentó sobre el final de su declaración.

En nombre del padre

Gervasio Díaz, el hijo de Haydeé y Guillermo Díaz, fue el segundo en dar testimonio. “El objetivo es dejar absolutamente claro y que quede constancia de lo que implicó y las responsabilidades del Estado argentino de lo que fue el secuestro y la desaparición, tanto de mi madre como de mi padre. Hablo del Estado en democracia, en la dictadura genocida y el Estado de después” y continúo: “Quiero dejar en claro quiénes, cómo y cuándo fueron las personas que nos ayudaron a sobrellevar todo esto a partir del secuestro de mi padre en el año 75”, declaró con firmeza.

Con 49 años, Díaz aseguró que no se presentó ante el tribunal «a exigir justicia sino a decir que los genocidas no pudieron matar la memoria, la conciencia y la lucha de nuestros padres». El hijo de Haydeé afirmó que su familia es un claro ejemplo de que la dictadura no empezó el 24 de marzo de 1976, ya que desde el 8 de febrero de 1975 ellos intentaban iniciar una nueva etapa en Tucumán porque sus padres habían tenido intentos de secuestros que los obligaron a dejar la ciudad de La Plata, donde vivían. “Mi papá se fue a fines del 74 y nosotros cuatro o cinco días antes de la desaparición, llegamos a Tucumán previo a un descanso de verano en Catamarca. Mi papá fue secuestrado con dos compañeros (Pedro Medina y José Loto) en Tucumán. Los tres, al día de la fecha, figuran como detenidos desaparecidos, son los primeros casos de desaparición forzada y permanente. Ahí empezó el calvario de lo que fue el tormento de la desaparición, la tortura y el genocidio que llevaron adelante estos genocidas que siguen, después de tantos años, gozando de algunos privilegios”, reflexionó. Al no poder encontrarse con el padre, la familia volvió a La Plata.

“Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje», dijo Gervasio Díaz.

Como relató su madre, Gervasio Díaz también recordó ese 5 de octubre de 1976 “Estábamos temporalmente viviendo en otro lugar, mi mamá decide mudarse con unas amigas y el 5 de octubre sale a tener un encuentro con mi abuela. No supimos nada hasta que años después fue legalizada y la pudimos ver cuando fuimos a Devoto”, señaló Gervasio quien estuvo casi tres años sin ver a su madre.

“Después de tantos años, lamento decirles que no participo de este juicio para pedir justicia. Los momentos de justicia fueron los momentos de movilización, de justicia popular, de escraches públicos, encontrarlos y gritarles a la cara que son unos asesinos. Esos son los únicos momentos de justicia que nos han acompañado” manifestó Gervasio.

El testimonio de Gervasio Díaz estuvo lleno de emoción, pero ante todo de memoria y verdad. Verdad que agradeció fervientemente a su madre que nunca le ocultó quién era su padre y qué había pasado con él. “Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje. La mejor herencia que puedo dejarles a mis dos hijos es la memoria y la lucha de mis padres. Ojalá (los acusados) sientan la angustia que ellos sintieron, que yo sentí al ver situaciones de maltrato y derechos vulnerados», finalizó. El pasado martes definitivamente rindió homenaje a su familia y a esa generación marcada a sangre y fuego.

“Yo tenía 20 años cuando fui detenido, en febrero de 1976, y estando en la cárcel me entero de la desaparición de mi hermana”, contó Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante detenida y desaparecida de OCPO, quien además transitaba por ese entonces un embarazo de cuatro meses. Graciela fue secuestrada junto a su esposo, Horacio Olmedo.

“No dejo de tener esperanza que mi hermana haya podido tener a su bebé y que ese chico, que hoy debe tener 44 años, un día aparezca. Tenemos fe de que ese chico, hoy adulto y casado, se pueda contactar”, expresó Olmedo quien, a pesar de los años, sueña con el regreso a casa de su sobrino.

“Los familiares que quedamos tenemos la esperanza de que se sepa la verdad. Verdad y Justicia. Es la única manera de tener el corazón un poco más tranquilo. Es muy importante que se haga justicia por la democracia y la Constitución”, reclamó ante el tribunal.

Con la declaración de Hugo, fueron tres los testimonios que se escucharon en la sala de zoom del Tribunal N° 1 de La Plata. Los testigos, cada uno con sus recuerdos y vivencias fueron parte de un paso más en este largo camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Jul 14, 2021 | Novedades, Trabajo

El lunes 12 y martes 13 de julio se realizó un paro general de hospitales públicos junto con movilizaciones frente a la Jefatura de Gobierno porteña integradas por médicos residentes, concurrentes, y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas fueron una continuación de las medidas de fuerza que este sector viene llevando a cabo desde principio de mes: el 1 de julio comenzó con jornadas de lucha en la Provincia de Buenos Aires, el 7 y 8 la lucha fue nacional, extendiéndose a 20 provincias. El 9 de julio, 3.000 trabajadores de la salud protestaron en Mendoza.

Las negociaciones paritarias del Estado con el gremio de sanidad del ámbito público son las de mayor conflictividad. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa -el sindicato que agrupa gremios de la salud de distintas provincias y demás jurisdicciones-, en diálogo con ANCCOM expresó: “Con la excusa de la pandemia se han avasallado más derechos de los trabajadores de la salud y, a la vez, se ha puesto de manifiesto la urgencia de mejoras en el sector. Muchos aplausos y loas para el personal de salud, pero la cruel realidad es que no hay ningún tipo de reconocimiento para quienes cuidamos. No hubo mejoras en las condiciones de trabajo, ni tampoco en nuestros salarios; ni siquiera hay perspectivas de cambio por parte de los gobiernos, tanto de Nación como los provinciales y los municipales”.

El principal reclamo de los trabajadores de la sanidad es la reapertura de las paritarias y un aumento en sus salarios. La proyección inflacionaria oficial anunciada por el ministro de Economía Martin Guzmán a comienzos del año fue del 29%, pero ya en los primeros cinco meses se acumuló un aumento del 21,5% según el INDEC. Este mes, los gremios de todos los sectores de la economía han buscado adelantar las negociaciones con un piso de aumento de alrededor del 45% pero no todos lo han conseguido. Mientras que el gremio de camioneros, el de los bancarios y el de los trabajadores del Congreso firmaron paritarias del 45% en cuotas para fin de año, los trabajadores de la sanidad apenas percibieron un aumento del 30%. Jorge Yabkowski, el secretario general de Fesprosa, indicó que buena parte de las paritarias en todo el país cerró con una pauta a diciembre de entre 29 y 35% en promedio, en función de las expectativas que había a principios de año. “Si no hay renegociación habremos perdido un 20% del salario real en comparación a cuando inició la pandemia”, sostuvo cuando fue consultado por ANCCOM. En lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires, desde la última paritaria se acordó un aumento en cuotas del 5% y del 10% hasta llegar al 30% para fines de año. Hector Ortiz, el secretario general de ATE en el Hospital Durand, explicó: “Nos pagaron el 10% en mayo y con eso tenemos que llegar hasta octubre. Después hay que esperar hasta casi fin de año para otro aumento. No alcanza. Los precios se están comiendo los salarios. Hoy mismo ¿cómo hace un empleado con $40.000 para vivir?”.

“El piso de derechos no está y hay una anarquía de regímenes de trabajo y de remuneraciones en nuestro país muy grande. Las paritarias que rondan el 45% de aumento se dan en el ámbito privado, que por un lado, no está alcanzado por el ajuste, y por otro lado, es un convenio colectivo unificado. En cambio, las paritarias en la salud pública se dan de manera fragmentada: hay 24 negociaciones provinciales, y a la vez, se negocia en los municipios que tienen salud a cargo, como en Buenos Aires que hay 130 paritarias independientes. Es por ello que también pedimos que haya una paritaria nacional de salud para el medio millón de trabajadores que somos. El reclamo es que los gremios nacionales puedan discutir con el Ministerio de Salud y las provincias, dentro de un mismo régimen de trabajo”, cuenta Yabkowski.

A los trabajadores de la salud porteños que se toman los cinco días de licencia extra por su labor intensiva en la pandemia, no les permiten cobrar el bono salarial otorgado por Nación.

El sector público es el que tiene menor piso salarial en una economía nacional acotada por el endeudamiento externo y las políticas de reducción del déficit fiscal. Al subsector sanitario se le añade como desventaja el hecho de que las paritarias tengan lugar en cada jurisdicción de forma independiente. Esto conlleva a un panorama diversificado con regiones con menor capacidad de negociación con el gobierno, debido al número de afiliados, siendo en algunas regiones menos flexible que otras. Boriotti sostuvo: “El objetivo es que haya condiciones contractuales similares en todo el país”.

A pesar del trabajo sin respiro que tuvo buena parte del personal de salud en el sector público durante una pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) ofrece sólo cinco días de vacaciones. Sin embargo, también por directivas del mismo G.C.B.A. el goce de esta pausa exime a los trabajadores de la sanidad de cobrar el bono de $6.500 otorgado por el Gobierno de la Nación por cumplimiento efectivo. “En los hospitales te dicen que si te tomas esos días no te pagan el bono que da el Gobierno nacional. Con la necesidad de un buen sueldo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder ese extra, entonces, el descanso no está”, comentó Hector Ortiz.

Otro punto de reclamo es la Resolución N°4 promulgada por el Gobierno de la Nación. “Se obliga a volver a trabajar a aquellos que ya están vacunados, por más que padezcan ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, asma u obesidad mórbida. Esto constituye un incumplimiento de la Ley Silvio porque se ejerce violencia sobre los trabajadores de la salud con comorbilidades al exponerlos a una alta carga viral. No es lo mismo atender en un hospital que ser bancario. Es un acto criminal que las patologías que llevaron a la muerte a 600 trabajadores de la salud no sean consideradas válidas para continuar de licencia”, dijo la presidenta de Fesprosa.

Según Ortiz, miembro de ATE Capital, los trabajadores de la sanidad buscan unificar las medidas de lucha y ampliar la convocatoria para la semana que viene. A su vez, Fesprosa reclama por una paritaria unificada y justa para todas las jurisdicciones. Yabkowski, secretario general, aseguró: “Hay conflictos todos los días. El miércoles 14 de julio vamos a estar en La Matanza y vamos a salir con los municipales a exigir paritarias ahí. Planteamos el apoyo a cada una de las jurisdicciones y a su vez pedimos por la paritaria nacional.”

Jun 12, 2021 | DDHH

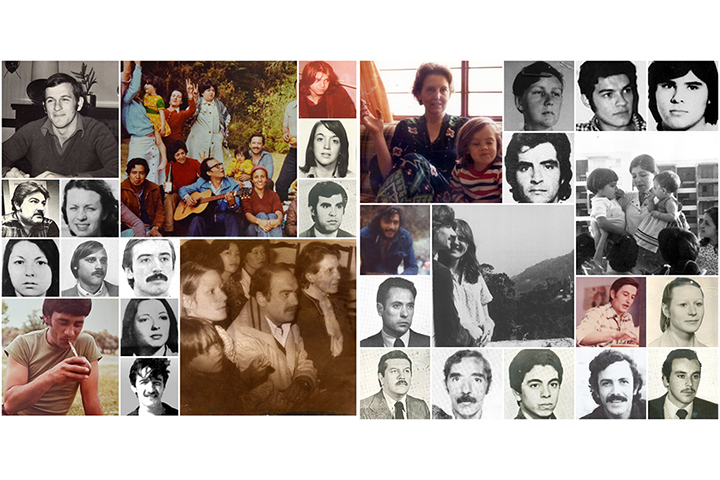

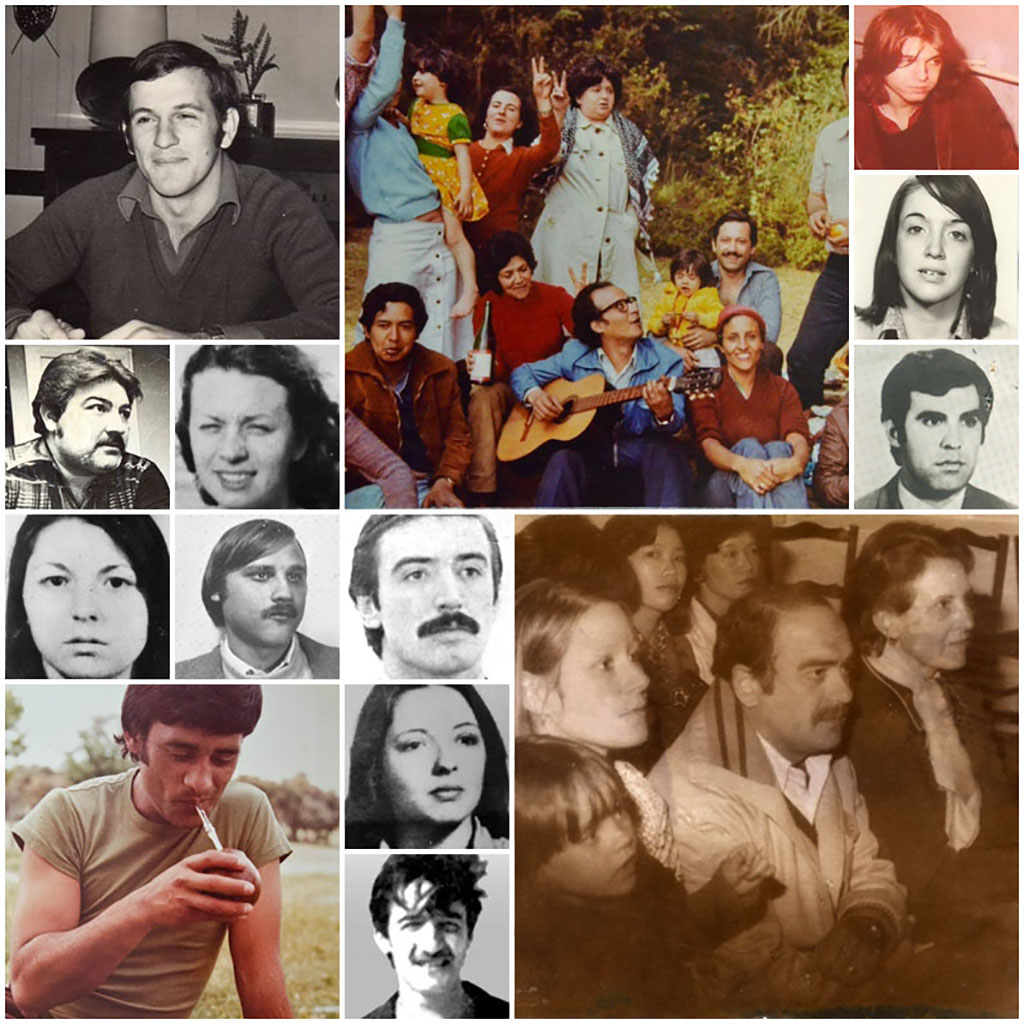

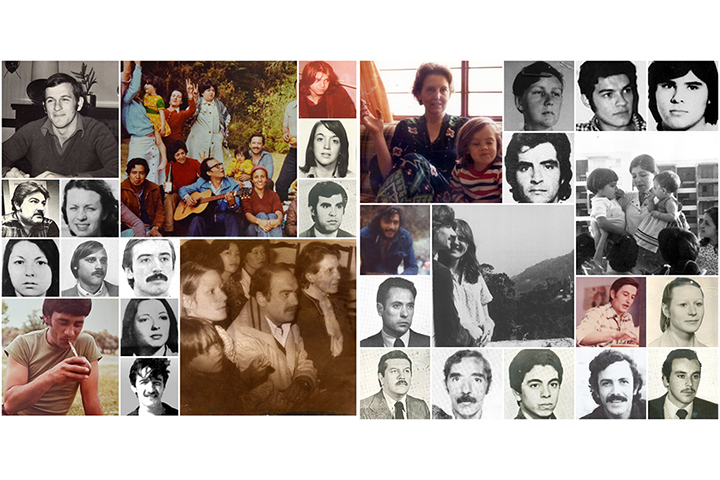

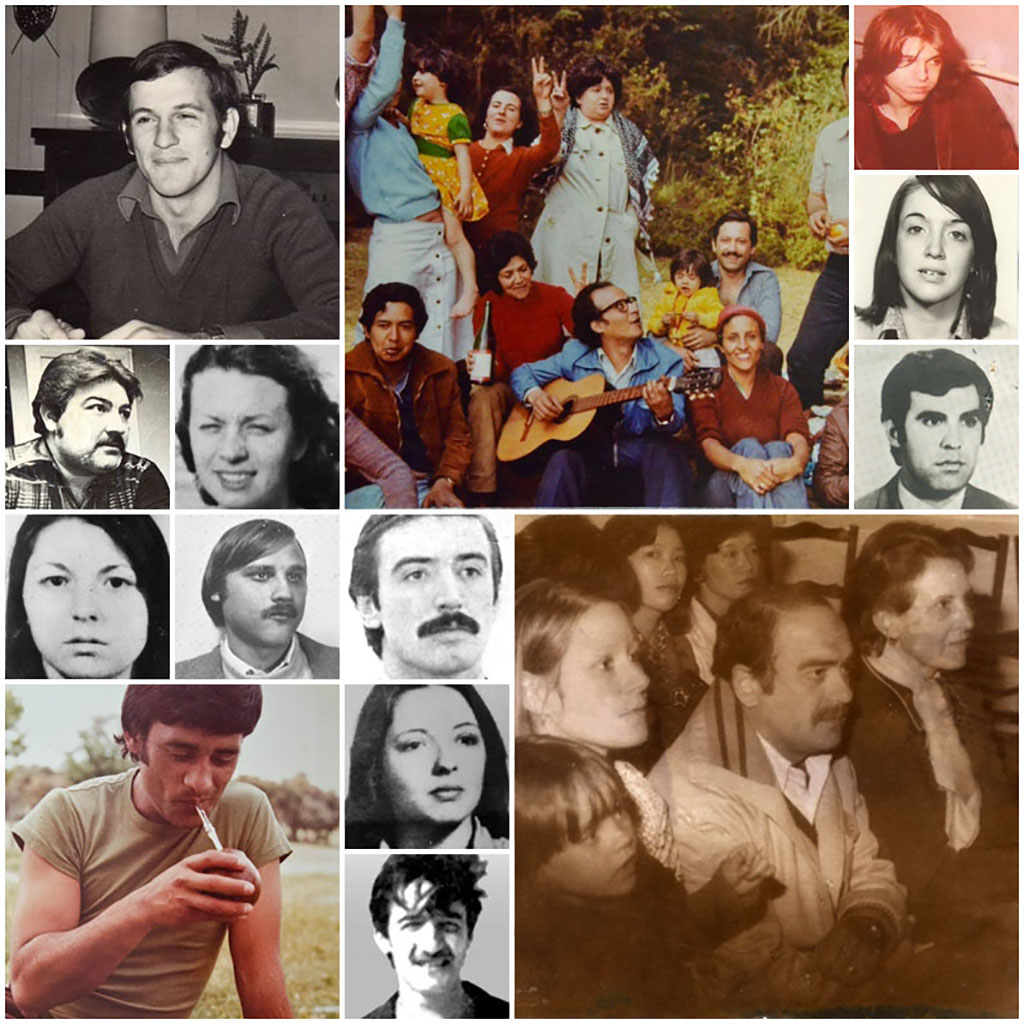

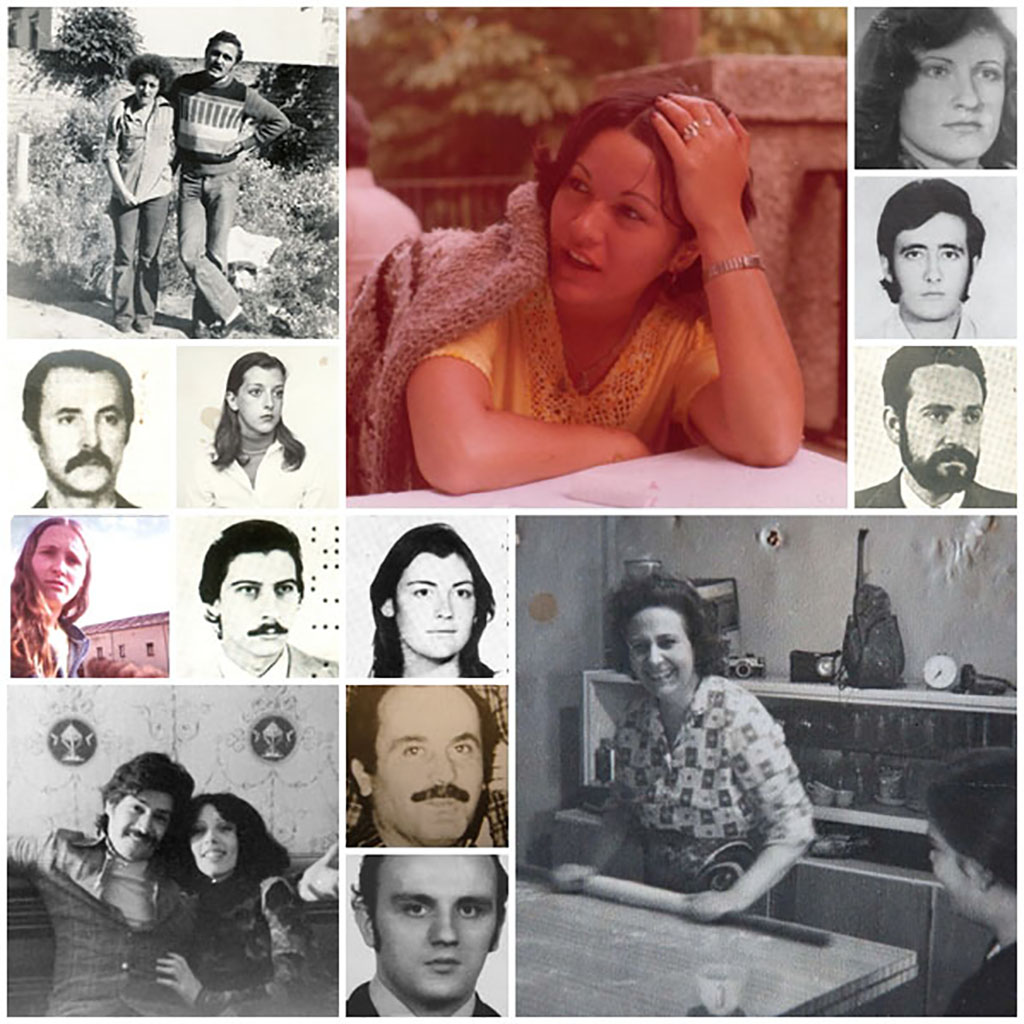

El jueves se realizó la última audiencia del juicio de lesa humanidad Contraofensiva Montonera. El gran momento había llegado para víctimas y familiares que hace 40 años esperaban justicia por los crímenes cometidos contra los militantes que regresaron al país para desestabilizar a la dictadura argentina. Nueve fueron los imputados que llegaron a este juicio acusados de secuestrar, torturar y asesinar a centenares de personas. Sin embargo, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Daniel Sotomayor, no llegaron a ser condenados por fallecer en el transcurso del proceso. Pero no correrían con la misma suerte los represores Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo, que llegaron al final del debate.

La audiencia virtual arrancó puntual y movida. A horas del veredicto Hernán Corgiliano, abogado defensor de Jorge Apa -ex jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista»- había solicitado la suspensión del juicio con la polémica excusa de que su defendido presentaba un trastorno demencial neurodegenerativo y que les impedía su derecho a las palabras finales y a presenciar su sentencia. Una a una las querellas rechazaron la repentina solicitud de Apa. Lo vieron como un acto de “mala fe”.

“Está en juego mi libertad y la felicidad de mi familia, especialmente la de mis hijos y mis nietos”, dijo Marcelo Cinto Coartuz haciendo uso de sus últimas palabras. También Eduardo Eleuterio Ascheri quiso hablar: “Tengo que decir a la señora fiscal y a los querellantes que no han leído ni analizado mi legajo con la necesaria profundidad y claridad como lo amerita, y como lo hizo así mi defensor oficial”, se quejó y solicitó: “Excelentísimo tribunal confió plenamente que ustedes harán justicia”. Finalizadas las últimas palabras de los imputados que quisieron hablar, el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín encabezado por Esteban Rodríguez Eggers convocó al público y partes al veredicto para las 14 horas, mientras sobrevivientes y familiares seguían la transmisión. A través de las pantallas podían verse portarretratos que las familias llevaban consigo de sus hijos e hijas, de sus nietos, de sus hermanos y hermanos desaparecidos.

La sentencia

“Cadena perpetua por homicidio con alevosía” se escuchó para cada uno de los acusados y se leyeron todos los nombres de aquellos y aquellas que hoy faltan, aquellos que fueron brutalmente torturados y desaparecidos y sometidos a delitos de lesa humanidad.

En cuanto a Jorge Apa, se suspendió por diez días su juicio y se llamó a una junta médica urgente para verificar su estado físico, para poder así continuar con su juicio.

A más de 40 años de los hechos, Daniel Cabezas, sobreviviente de la Contraofensiva, habló con ANCCOM y afirmó que este veredicto no solo significó justicia para sus compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidos, sino que también la reivindicación de la lucha. “Nosotros fuimos perseguidos, después fuimos acusados y criticados y con esta sentencia comienza el reconocimiento a nuestro derecho a resistir. Es una nueva etapa donde es necesario que se hable y que se discuta todo lo que se silenció y se tergiversó. De alguna manera, este veredicto ayuda mucho a conocer la verdad histórica”, expresó Cabezas, a quien además le sorprendió gratamente la exoneración de los genocidas.

Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, un reagrupamiento de militantes exiliados que desde el exterior denunciaban lo que sucedía en Argentina y que regresaron al país para encabezar una campaña de resistencia contra la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.

Cabezas contó que los años de espera a la sentencia fueron muy intensos. Hijos e Hijas hermanos, hermanas de desaparecidos trabajaron mucho para poder juntar las pruebas y presentarlas en el tribunal de instrucción, ya que fue todo muy lento y complicado, y no los ayudaron ni trabajaron como debían: “Recayó mucho en nosotros y nosotras recolectar las pruebas”. Cabezas, además, comentó a ANCCOM que fueron años donde no sabían cómo la sociedad iba a tomar el juicio, ya que la Contraofensiva fue una acción de Montoneros muy criticada y estuvo presente todo el tiempo la Teoría de los Dos Demonios.

“Hoy, que pueda estar celebrando un veredicto donde se condena a jerarcas de Inteligencia por delitos de lesa humanidad, y haber sido querellante por mi familia, tiene un origen previo que es el trabajo de Abuelas (de Plaza de Mayo) en mi restitución”, expresó Guillermo Martin Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes de Montoneros secuestrados y desaparecidos en 1979. Guillermo nació durante el cautiverio de su madre en el Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, y recién pudo recuperar su identidad en 2009, gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que lo identificó.

El nieto restituido N° 98 afirmó que este veredicto significa “un gran desahogo, un gran alivio. Estamos felices”, expresó. Para él, al igual que Daniel, la sentencia superó sus expectativas, ya que sorprendió principalmente la revocación de domiciliarias para los genocidas, quienes deberán cumplir su condena en una cárcel común.

Guillermo Amarilla confesó que cuando llegó la pandemia se preguntaron cómo iba a seguir la causa, si ello la detendría y por cuánto tiempo. Pero gracias a la lucha y la insistencia de quienes seguían el juicio de cerca, se logró que la causa fuera transmitida de forma directa por la plataforma YouTube. “Se puede ver muchas veces el mismo testimonio y eso es muy rico. Esto hace que quede un archivo de conocimiento para nuestra historia y eso sobrepasa a la condena en sí”, explicó.

El veredicto del jueves fue histórico. Más de 250 testimonios pasaron por este juicio sacando a la luz hechos terribles, pero además haciendo presentes a quienes hoy no están. El juicio que se inició con la Causa Campo de Mayo y luego se separó en uno independiente, repasó desde el 9 de abril de 2019, los hechos ocurridos a las víctimas de la dictadura, en el marco de la Contraofensiva Montonera. Las pruebas eran claras. Siempre lo fueron, pero esta vez los genocidas no tuvieron escapatoria. Se hizo justicia.