Jun 26, 2020 | Comunidad, Novedades

Colonia Agroecológica de la UTT en Jáuregui.

Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención a Vicentin, quedó instalado el debate sobre la “soberanía alimentaria”, un tema hasta entonces empujado por organizaciones sociales y campesinas y del que poco y nada se hablaba en los medios. Enfrente, está el modelo agroindustrial hegemónico, para el cual los alimentos y los recursos naturales deben ser manejados por el mercado, sin la injerencia del Estado como garante de la producción, la distribución, la calidad y los derechos de agricultores y consumidores.

El concepto de “soberanía alimentaria” fue acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma en 1996, por impulso del movimiento internacional Vía Campesina, que agrupa a organizaciones de todo el mundo, incluida la Argentina, y uno de cuyos principios fundacionales es la lucha por “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

Marcos Filardi, abogado e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA), afirma que la soberanía alimentaria “no es una construcción que ha nacido de los gobiernos o de los organismos internacionales sino del campesinado organizado del mundo que en 1996 dijo: ‘Nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria sino de soberanía alimentaria entendida como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, sus prácticas y sus estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos”.

Se trata de una lógica contrapuesta al modelo dominante que entiende a la tierra, las semillas, el agua y los alimentos como meras mercancías y no como derechos fundamentales. Hablar de soberanía alimentaria también es hablar de la agroecología como modo de producción, en armonía con la naturaleza, y de la creación local de alimentos y su distribución sin intermediarios. Mientras el capitalismo agroindustrial busca exportar más y más para hacer crecer el negocio, para ella el objetivo es satisfacer las necesidades alimenticias de la población.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.

No sólo los alimentos están a merced de la oferta y la demanda, sino además los recursos necesarios para su producción, entre ellos el agua, la tierra y las semillas que desde el punto de vista de la soberanía alimentaria deberían ser bienes naturales comunes. “La tierra tiene que estar al servicio de quien la trabaja y la cuida. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad que, en consecuencia, no pueden ser objeto de derechos de autor o de patentes que impidan el acceso a ellas, en tanto son la base de la reproducción de la vida misma. El agua es un bien humano fundamental, no solamente como alimento en estado líquido esencial para el sostenimiento de todas de todas las formas de vida, sino también como insumo fundamental para la producción alimentaria, la higiene y el saneamiento”, explica Filardi.

Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y Brasil, subraya Filardi, “prácticamente el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz lo es y el 100% del algodón también. Entre 1996 y hoy se ha incrementado el uso de los agrotóxicos en un 1400% porque esa soja, ese algodón y ese maíz han sido diseñados para tolerar su aplicación y ocupan el 80% de la superficie cultivada”.

O sea que el maíz, la soja y el algodón en Argentina son modificados a través de la introducción de uno o varios genes de otras especies para mejorar la tolerancia a herbicidas y para que los cultivos puedan resistir las plagas. La soberanía alimentaria plantea como necesaria la eliminación de estos agroquímicos por sus efectos negativos en la salud y en el medio ambiente.

“Laboratorio a cielo abierto”

“Laboratorio a cielo abierto”

Diego Domínguez, profesor de la UBA, investigador del Instituto Gino Germani y especialista en sociología del campesinado y desarrollo rural, sostiene que el modelo de agricultura industrial en el país “terminó copiando los estándares norteamericanos basado en el modelo biotecnológico, el uso intensivo de agroquímicos y de maquinaria pesada”. Domínguez critica los modos de producción agrícola dominantes por ir contra la vida y la sostenibilidad medioambiental. “Se ha denunciado que Argentina es un laboratorio a cielo abierto porque la fumigación sobre las poblaciones locales está generando realmente un drama a nivel de salud pública y también que la demanda de nuevas tierras requiere de desmontes, lo que provoca una destrucción del bosque nativo y la erosión de los suelos, es decir, empobrecimiento y destrucción de ecosistemas”.

El modelo agroindustrial incita la producción sistemática de ciertos alimentos exclusivamente en determinadas regiones, lo que a su vez genera el desplazamiento de los alimentos de un lugar a otro para su distribución a través de camiones, que impactan en la contaminación del medio ambiente y significan un sobrecosto para el consumidor final. Filardi sostiene que “la soberanía alimentaria, en cambio, aboga por la localización de los sistemas alimentarios: todo lo que pueda ser producido localmente, hay que hacer el esfuerzo de que se produzca localmente, para tener menores costos, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr el acceso a alimentos cosechados de manera fresca. Ante la intermediación altamente concentrada en la que ganan los súper e hipermercados, hay que acercar al productor directamente con el comensal”.

Según Domínguez, otro aspecto problemático es la conflictividad provocada por la presión del agronegocio en las zonas donde hay presencia de campesinos rurales indígenas y pequeños productores: “Este agro marcado por el neoliberalismo y por los flujos del capital financiero a nivel global, tiene una voracidad en la incorporación de recursos y tierras que colisiona con las estrategias locales de producción y vida, lo que trae como consecuencia una disputa territorial”.

La soberanía alimentaria se presenta como una propuesta democratizadora sobre los alimentos, para que la sociedad pueda tomar decisiones acerca de la producción, distribución y consumo sin la intervención del mercado. “Este paradigma alternativo plantea el derecho de los pueblos a definir su sistema alimentario –destaca Domínguez–. El derecho de los pueblos a discutir, conversar consensuar y resolver cómo se producen los alimentos, con qué tecnologías, para qué y a dónde van a ir”.

El Estado debería actuar como garante para el logro de estas transformaciones. Domínguez opina que el Estado argentino, en particular, ha hecho caso omiso a la discusión estructural: “El gran problema es que ha estado ausente, salvo por algunos programas que, por la militancia de sus técnicos y las convicciones de sus funcionarios, a veces consigue apoyar y, de alguna manera, colaborar con las exigencias de los movimientos sociales. Pero como política pública de mediano y largo plazo, no se registran estas experiencias”.

¿Y Vicentin?

La intervención del holding Vicentin y su posible expropiación pusieron en agenda la idea de soberanía alimentaria. Para Filardi, el anuncio del Presidente es esperanzador porque el Estado podría jugar un rol como actor estratégico en un sector concentrado en tan solo 10 empresas que abarcan el 93% de las exportaciones de commodities, aunque advierte: “Si el Estado, a partir de esta empresa, sigue comprando soja transgénica, resistente a agrotóxicos para molerla y fabricar aceite de soja, agrocombustibles, que es una energía del hambre porque se están destinando tierras o cultivos que bien podrían estar abocados a alimentar seres humanos, eso no tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria. Si además se obtienen los subproductos de la soja como lecitina y glicerina, y eventualmente aceite de soja y todo eso va a la exportación, tampoco tiene que ver con la soberanía alimentaria”.

Y añade: “Ahora, si a partir del control de Vicentin como empresa pública se pretende dinamizar a la agricultura familiar campesina indígena y a las cooperativas, abastecer el mercado interno, de alimentos sanos, seguros y soberanos, a precios accesibles y populares, si se vale de toda esa infraestructura logística de puertos y de puntos de venta que tiene la empresa, podría estar al servicio de la soberanía alimentaria”.

Domínguez cree que la posibilidad de expropiación se está desdibujando debido al “núcleo de poder que subsiste en torno a los sistemas alimentarios y los recursos naturales” y que, si bien no representaba un cambio paradigmático, sí parecía “un paso que podría llegar a abrir otros debates”.

“Esto sirve de indicador y síntoma de lo poco dispuestas que están las élites a permitir cambios paradigmáticos en torno a las cuestiones nodales, a las grandes definiciones de hacia dónde va la humanidad. Si no se democratiza el sistema alimentario, posiblemente los colapsos anunciados sobrevendrán y las poblaciones, sobre todo las urbanas y de menores recursos, quedarán a merced del hambre y la desigualdad. Si el Estado no interviene y no puede disciplinar al capitalismo, difícilmente se pueda llegar a enfrentar escenarios como los que se vienen”, concluye Domínguez.

Marcha contra expropiación de Vicentin en Bahía Blanca.

Jun 24, 2020 | Culturas, Novedades

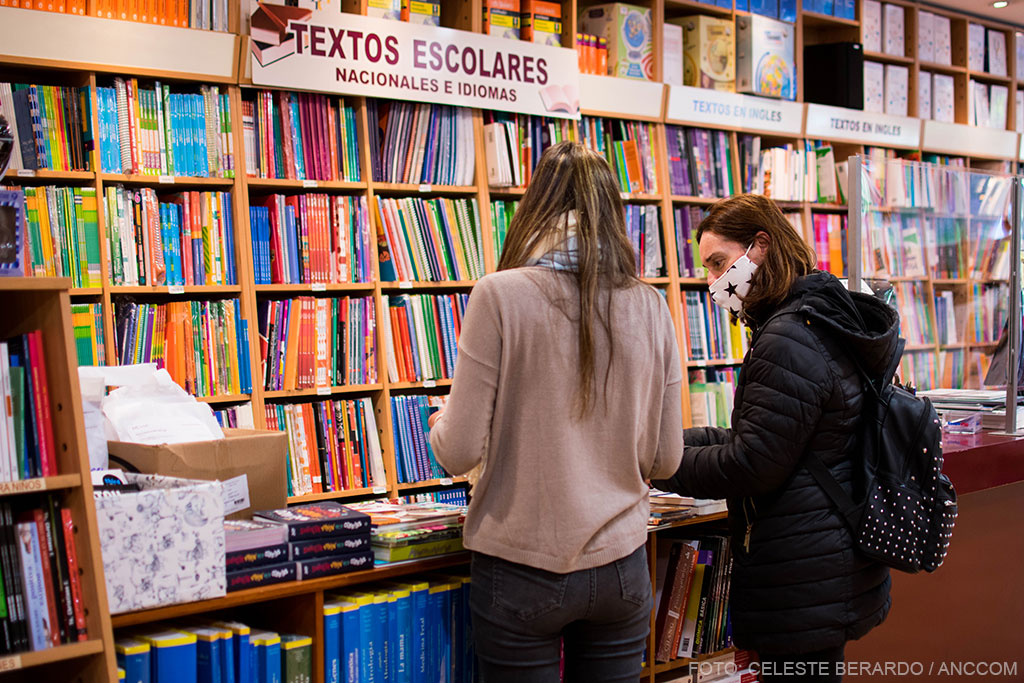

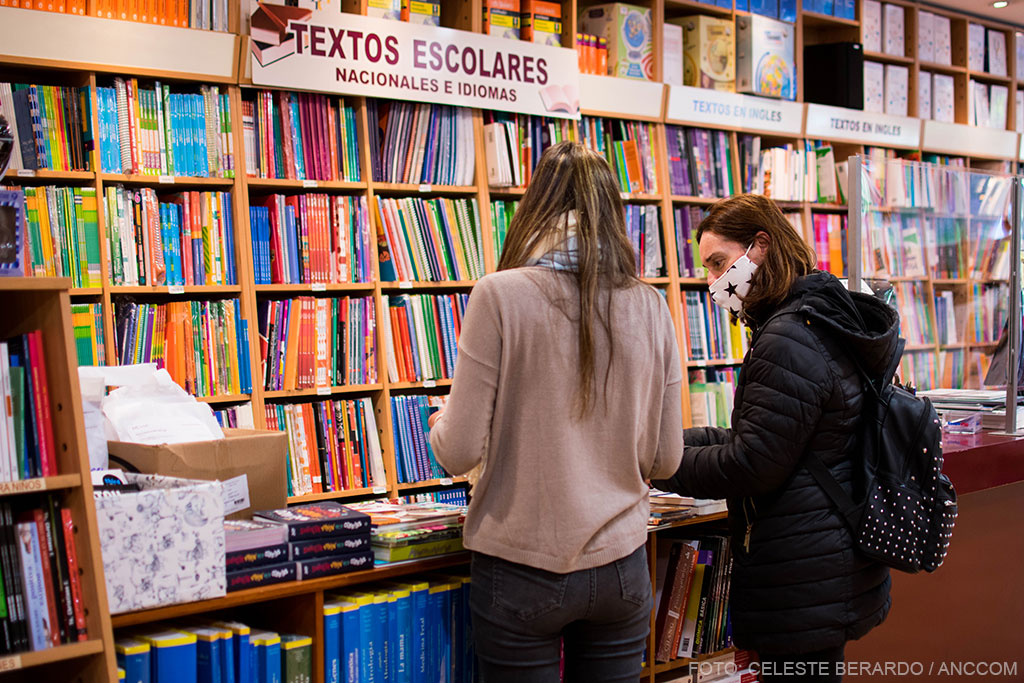

El 8 de junio las librerías recibieron la confirmación de un acuerdo que las pone aún más en riesgo que con el Covid 19. Que Editorial Planeta acuerde vender sus libros de forma directa por Mercadolibre es vivido por varios libreros independientes como una traición. El método corta la cadena de ventas y afirma un sistema similar al de Amazon que, denuncian, provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa. En parte, deja a varias librerías con un número de ejemplares reducidos de lo que del sello que conforma el 30% de su catálogo (el 50% del catálogo de una librería pertenece a tres gigantes editoriales, afirma la librería No Tan Puan desde un comunicado). Por otro lado, asegura un nivel de ganancias mayor a la casa editora.

“Trabajamos con la venta diaria y los márgenes de ganancia son muy pequeños”, detalla María Victoria Pereyra Rozas, librera y escritora (Mi mamá es electricista – 2008), quien trabaja en la Librería de Mujeres, una de las 62 librerías del mundo especializada en libros y publicaciones escritos “por” y “para” las mujeres. “La situación es catastrófica”, dice Malena Saito, también librera y escritora (Amiga – 2017), quien lleva adelante la librería Luz Artificial. “El verano fue muy duro. Cuando marzo es en general un buen mes para las librerías, cae la pandemia y nos destruye”.

Saito fundó la librería puertas adentro, abrió luego un local a la calle y está habituada al trabajo online. Pero otros tuvieron más dificultades a la hora de migrar a la dinámica virtual. Libros De La Mancha, ubicada en el emblemático circuito de la calle Corrientes y especializada en publicaciones universitarias, compra en febrero grandes cantidades de libros que abona recién en abril o mayo. Andrés Rodríguez, librero de este local, comenta que “hubo que pagarlos de nuestro bolsillo, pidiéndole a mi viejo, a un amigo. Al menos tenemos muy buenos libros estoqueados para cuando se pueda abrir”.

Los libros de Planeta representan el 30 por ciento del catálogo de las librerías independientes.

La pandemia suma golpes de gracia a una debacle previa: “Se perdieron tres puestos de trabajo entre 2015 y 2019”, comenta Federico Brollo de Librería Norte, ubicada en el barrio de Recoleta desde 1961. “Para una estructura como la nuestra es el 30% de la planta laboral. Eso exige muchísimo a la gente que estaba trabajando. Trabajar más y en peores condiciones”. Con los sucesivos aumentos de precios en insumos, el libro se transformó casi en un bien de lujo. “El papel está dolarizado, así que el libro llegó a subir cuatro veces durante la gestión de (Mauricio) Macri”, detalla Saito. “Antes, por ahí un cliente promedio se llevaba tres, cuatro libros y ahora es uno solo al mes y lo tiene que pensar”. Pereyra Rozas remarca que gran parte de los visitantes de Librería de la Mujer “son de países limítrofes y resto de Latinoamérica por ser la librería feminista más antigua y referencial de la región”.

Las librerías de calle Corrientes estuvieron abiertas durante dos semanas antes de volver a cerrar por la des-flexibilización de la cuarentena. Rodríguez resalta que en ese tiempo vendieron un poco más: “La gente entra a buscar un libro y cuando llega a la caja encuentra otro, o uno le recomienda un autor. La cosa del oficio que hace que uno entre por un libro y se vaya con tres. En el take-away eso casi no existe”. Modificar las relaciones con el público implica también ganar menos. “A lxs compradorxs de libros les gusta tocar, revisar, leer contratapas y decidir qué llevar con los libros en la mano”, escribe Pereyra Rozas.

“Yo quiero volver a tener una librería física – dice Saito- porque me parece muy importante el espacio de encuentro. En la librería cae un editor, un autor, el lector, hay algo que está vivo”. Brollo detalla: “Se trató de estar lo más cerca posible (del cliente). Eso fue cansador y nos exigió a los libreros ocuparnos de los canales de comunicación más instantáneos (whatsapp, Instagram, etcétera). Los libreros estamos acostumbrados a otra cosa. “

Estrategias ejemplares

Todos coinciden en que la librería que se endeuda para mantener el alquiler sin poder facturar “lo hará hasta el fin de sus días”. Uno de los entrevistados no duda en tildar a la mayoría de los rentistas de “verdaderos fariseos”. Además, la mayoría de las librerías no entra en las exenciones de AFIP. “Muchas están atendidas por sus dueños, en sus casas, en pequeños comercios barriales”.

Algunas librerías han resistido varios embates a lo largo de las últimas décadas. Las que sobrevivieron a la hiperinflación y la crisis de 2001 señalan el mandato de Mauricio Macri como un período de continua, profunda y matizada crisis económica. El acuerdo entre Planeta y MercadoLibre profundiza la necesidad de evitar que se rompa la cadena de ventas.

“Sálvese quien lea” es una red de 16 pequeñas y medianas librerías y 27 editoriales surgida en respuesta la crisis, que profundizaron relaciones para ofrecer al menos tres títulos “en adelanto” con un precio promocional del 20% de descuento que los lectores van a retirar en el momento que sea posible. De esa forma, mantuvieron vigente la cadena de valor. “Lo más positivo es que hubo que organizarse”, cuenta Saito, cuya librería es, junto a De La Mancha, una de las 16 que participaron en la iniciativa. “Ahora estamos planeando una segunda tanda”.

La Librería de Mujeres, en cambio, se quedó sola. “Intentamos generar lazo de solidaridad con algunas, pero su postura fue que iban a concentrarse en la venta minorista”, relata Pereyra Rozas. “Resultó decepcionante. La sensación general es que las grandes cadenas y librerías se arreglaron con las editoriales, y las pequeñas librerías, o cerramos o nos reinventamos como podemos”. La librería cuenta con el aporte solidario de sus socias, que cumplen 25 años de trabajo militando un movimiento al que le han demorado históricamente sus derechos.

Saito aprovechó que no tenía un contrato de alquiler rígido y se llevó la librería a su casa, desde donde ofrece combos que combinan libros y comida. Además, le compensa el costo del envío al lector adjuntando un paquete de libros usados con títulos sorpresa. “Estoy en mi casa y no pasa nada”, describe. “Entonces me llega un paquete con algo que pedí y algo que no sé qué tiene. Es un gesto o mimo, un refugio en este momento donde todo es virtual”. Los libros de obsequio los elige los libros que adjunta al paquete en base a la información que le proveen sobre la persona que los va a recibir: “Si me dice que es periodista, le mando uno de crónicas. Y a veces mando clásicos que siento que está buenísimo leer por más que no sea el interés que estás manifestando”.

Los libreros independientes denuncian que un sistema similar al de este acuerdo provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa.

Más presencia, más solidaridad

Rodríguez afirma que se necesita un estado mucho más activo: “Hay mucho para la tribuna pero no hubo ninguna herramienta seria. Si tenés un Ministerio de Cultura y una Secretaría del Libro podrías haber puesto a esa gente a averiguar qué necesita cada librería. Dar exenciones impositivas, o poner al Banco Ciudad a ofrecer algo”. Los bancos privados, denuncian, no han querido dar líneas de crédito para paliar la situación. “No hay que olvidarse de que venimos de cuatro años de ninguneo y baja del presupuesto para compras de las bibliotecas de las universidades y las escuelas. Muchas de las bibliotecas que nos compraban dos, tres, cuatro veces por año estuvieron cuatro años sin comprar un solo libro”.

Pero los libreros coinciden en llamar la atención a sus colegas: “Los canales de comunicación en el sector no existen”, detalla Brollo. “No hay un gremio de libreros que permita tratar de pensar cómo funciona esto. Los comerciantes necesitan ese tiempo para otra cosa. No pueden hacer política gremial. Son ellos mismos los que hacen las cuentas, pagan, etcétera. Sería más que necesario. Pero a los dueños no les da el tiempo… ”.

“Nuestro reclamo es de mayor solidaridad” insiste Saito. Y Pereyra Rozas completa: “De una feria del libro con acceso garantizado para todos los espacios de difusión cultural (no todxs pueden pagar un stand). De una Cámara del Libro más cerca de quienes nos aventuramos desde cualquier especialización, elección que nos dirige a públicos más acotados. Ayudas a los sectores de imprenta y distribución de libros. Cultura sin especulación”.

Jun 18, 2020 | Entrevistas

Damián “Árabe” Ramil nació el 29 de diciembre de 1969 en el Municipio de Morón. Cuenta con una vasta experiencia en medios de comunicación como Pop Radio, TyC Sports, Rock&Pop, América TV, Televisión Pública y Radio Nacional, entre otros. Actualmente, con 50 años, es líder de la banda de rock Naranjos y pieza fundamental en “La Negra Pop”, programa radial ganador del Martín Fierro de oro 2019y que va por Pop Radio de lunes a viernes de 9 a 13. Recuerda su infancia, su barrio y sus amistades como si las hubiese experimentado ayer: “Yo vengo de un barrio muy marginal y fui perdiendo a mis amigos. Voy a visitar a mi vieja todavía. Ese barrio es repesado. Pero no deja de ser un barrio obrero. El otro día fui a visitar a mi vieja y dije: `Uff, claro. Uno es un sobreviviente”´, cuenta, entre otras cosas, el “Árabe” en esta entrevista.

Damián “Árabe” Ramil nació el 29 de diciembre de 1969 en el Municipio de Morón. Cuenta con una vasta experiencia en medios de comunicación como Pop Radio, TyC Sports, Rock&Pop, América TV, Televisión Pública y Radio Nacional, entre otros. Actualmente, con 50 años, es líder de la banda de rock Naranjos y pieza fundamental en “La Negra Pop”, programa radial ganador del Martín Fierro de oro 2019y que va por Pop Radio de lunes a viernes de 9 a 13. Recuerda su infancia, su barrio y sus amistades como si las hubiese experimentado ayer: “Yo vengo de un barrio muy marginal y fui perdiendo a mis amigos. Voy a visitar a mi vieja todavía. Ese barrio es repesado. Pero no deja de ser un barrio obrero. El otro día fui a visitar a mi vieja y dije: `Uff, claro. Uno es un sobreviviente”´, cuenta, entre otras cosas, el “Árabe” en esta entrevista.

¿Te propusiste alguna vez ser humorista?

No, se dio. Empecé a estudiar teatro más clásico. Pero se dio, no sé por qué. Debe ser porque me desenvolví muy bien en la disciplina de la improvisación. Me desenvolví mucho con la respuesta veloz y la adaptación permanente. Me gusta la creación repentina y eso tiene mucho que ver con la radio. Soy un pésimo contador de chistes, en realidad soy creador de situaciones humorísticas.

¿Qué valor le asignás a la risa?

La risa es un ejercicio fundamental. Porque con la risa uno puede reflexionar dónde está parado y dónde está parado en la sociedad. El humor en sí es el ejercicio sano que toda sociedad debe desarrollar.

¿Se volvió difícil hacer reír en tiempos de cuarentena?

No, porque el humor también te abre la puerta del alma. En los momentos más crudos siempre hay un espacio, un rincón, para que entre el humor. Lo que hace es iluminarte, te llena de luz.

¿Considerás que la importancia de los humoristas se acrecentó en estos tiempos?

Siempre tuvieron un rol importante. Desde los añares, antes el teatro lo hacían narradores que iban pueblo por pueblo, eran narradores nómades. Siempre el humor fue algo fundamental para burlarse y criticar. El humor es sobre todo crítica.

¿De dónde surgió el apodo de “Árabe”?

Surgió en el secundario. Me lo puso el violero de una banda que es conocida, se llama “Ella es tan cargosa”. En el Dorrego de Morón, estábamos hablando de nuestros ancestros y bueno, tanto de parte materna como paterna soy descendiente de árabes, de sirios. Estábamos en un picado de fútbol y escucho que en vez de decirme Damián o flaco, me gritan: “Árabe, pasala”. Me quedó “Árabe” para toda la vida.

Vos lo aceptaste…

Y, mirá loco…los apodos no se eligen.

Sos un hombre de barrio. Te pido que recuerdes una anécdota de ese lugar.

No puedo olvidar nunca los potreros, las caminatas en barra hacia los partidos. Teníamos un gran instituto de fútbol. Una de las anécdotas que me acuerdo es que nosotros jugábamos contra un equipo que se llamaba “Estación Garza” que era un club de santiagueños. Eran todos Messi, que no llegaron por esos desatinos del laberinto del destino pero eran muy habilidosos. Nosotros íbamos a confrontar en el campeonato contra esos pibes. Teníamos un gran equipo. Lo que me acuerdo, la imagen de mi infancia, es ese recorrido hacia la cancha robando nísperos de los tapiales que quedaban en la ruta. Era llegar a la cancha y jugar. Un caldo, porque estaban todas las familias de todos nosotros y todo el barrio, con una presión… Ese partido lo ganamos. Sentí ahí que realmente habíamos ganado un partido importante ante un equipazo. Yo tendría 10 u 11 años.

¿Seguís manteniendo lazos con tus amigos de la infancia?

Es una pregunta rara porque…han sobrevivido pocos.. Me queda uno que lo veo, mi amigo “Piturro”, compañero de andanzas y de peleas callejeras, que vive en Rafael Castillo. Otro que se mudó, se fue a Mar del Plata. Y el “Negrito” Urquiza que vive a la vuelta de la casa de mi vieja. Los demás los fui perdiendo.

La parte mala de la calle, la que no nos gusta ver, que siempre estuvo y está es el hambre de los pibes que caminan descalzos. ¿Qué opinás al respecto?

Pienso que es el resultado de lo que somos como sociedad. Somos una sociedad miserable. La sociedad que construimos es despareja, desigual y llena de inequidades. Es imperdonable que sigamos en este rumbo, que nenitos se caguen de hambre, que gente viva en la calle. Son postales vivas muy tristes, pero lamentablemente esta sociedad ha hecho que nosotros mismos estemos adormecidos para tomar verdadera consciencia de la tragedia que seguimos construyendo todos.

¿Qué sentís al hacer radio con la “Negra” y Vernaci, Humberto Tortonese?

¿Qué sentís al hacer radio con la “Negra” y Vernaci, Humberto Tortonese?

Primero, es un placer inesperado. Segundo, es la confirmación de que algo hicimos bien porque que te llama la “Negra” Vernaci…La “Negra” Vernaci, es inmensa, ¿sabés por qué?

¿Por qué?

Es inmensa no sólo por lo que uno escucha en la radio sino por lo que es: una persona generosa, solidaria. A mí me echaron de una radio después de 20 años de trabajo, sin indemnización, de un día para el otro, sin previo aviso, y al otro día, el primer llamado que tuve a las 10 de la mañana, fue de la “Negra” Vernaci. Y yo no era amigo de ella. Nos conocimos y cruzábamos en los pasillos. Yo trabajaba con Juan Di Natale, veinte años en la Rock&Pop .El primer llamado que tuve al otro día cuando me desperté fue de la “Negra” Vernaci ¿Sabés que me dijo?

¿Qué te dijo?

“Que injusticia ‘Árabe’. No te preocupes, vamos a trabajar juntos. Quiero volver a convocar a Humberto y te quiero convocar a vos. Vamos armar un dream team, quiero que vos me traigas todo lo tuyo. Vamos hacer un programa imparable». Boludo…a los meses estoy sentado en esa mesa ¡que es una Ferrari! ¿Me entendes lo que es trabajar ahí? Porque nosotros no tenemos guion.

Y sin embargo sale perfecto…

Porque son unos genios. Uno aporta lo de uno, la experiencia y el oficio pero…Vos me estás haciendo una nota a mí, pero no tenés dimensión de lo que es trabajar con esos monstruos, ni yo la tengo. A veces me sorprendo viéndome ahí y disfruto como un nene. Porque la “Negra” es un prócer viviente. Y Humberto es tremendo, es el tipo del “Parakultural”, con una cabeza y una gracia única. Tengo la fortuna de estar laburando con ellos.

Sos furor con “Machuca” ¿de dónde salió ese personaje?

Hay mucha gente que lo conoce ahora a “Machuca”. Fue el primer personaje que hice en la Rock&Pop y la gente pensaba que era un pibe. Existe, es un pibe de mi barrio, lo llené tanto de vida que se separó de mí. Tiene vida propia. En Rock&Pop, “Machuca” llamaba desde un teléfono público a un programa que se llamaba “Ante todo mucha calma”. Vendía tortillas santiagueñas al costado de la ruta. A “Machuca” le pongo todas las aventuras que yo viví en mi infancia. Mucha gente lo conoce ahora en una faceta, pero “Machuca” es más de lo que se escucha en la “Negra”.

Transmite lo que vive gran parte de la sociedad. Cuenta lo que vive la calle

Es que “Machuca” vive. Te lo puedo asegurar. Soy yo en mi infancia. Es la parte viva de mi barrio que todavía no me olvido.

Naranjos

“Naranjos” es una banda que comenzó en el rock under y que cuenta con la voz de Ramil. Tiene varios discos de producción propia: Morirai” (2002), Vivrai (2006), Existe (2009), Todas las horas del tiempo (2013), un CD que se grabó en vivo en el Teatro de Morón (2016), y El misterio y la fe” (2019). Hoy la banda disfruta de la popularidad en los barrios del conurbano y de sonar en los parlantes de las radios más importantes del país. Su formación se completa con Ignacio “Nacho” Rodríguez en guitarra, Bruno Badaracco en bajo y Fernando “Eche” Echeverría en batería.

¿Desde cuándo te gusta la música?

La música me gustó desde siempre. Tengo de mi infancia recuerdos musicales. Recuerdo los discos que escuchaban mis viejos en un tocadiscos: folklore, música clásica. Todavía aún conservo los discos de vinilo de mi viejo que era una colección de música clásica. Los de Chopin, o los discos de folklore de mi vieja. Pero el bicho de la música me picó en el año 98’. Yo hacía escenografías para bandas, a Los Caballeros de la Quema, les presenté dos discos: Perros perros y perros, en Dr. Jekyll, y La paciencia de la araña, en Parque Sarmiento.

¿Qué canción recordas de tu infancia?

Canciones de mi infancia…es que es muy loco. Me quedaron grabadas canciones que escuchaban mis viejos, de Troilo y Goyeneche. Me quedó muy grabada “En esta tarde gris”.

Intuyo que el tango está desde tu infancia…

Sí, lo que me acercó al tango fue la radio. En la adolescencia me quedaba hurgando el dial y ahí me encontraba con las versiones de tango. Me hice fanático del tango “Las cuarenta”.

¿A qué edad empezaste a dedicarte a la música?

En el 1998 le hacía escenografía a Los Caballeros de la Quema. Ellos ensayaban en mi casa, en mi garaje. Tuvieron un show con León Gieco y subí porque Gieco dijo “que suban todos los que trabajaron en la fecha”. Fue en un Buenos Aires Vivo, había como 100.000 personas, era una locura al aire libre, gratis. Cuando subí, vi las energías que tienen y dije “yo tengo que tener una banda”. Me picó el bichito. Y en otra fecha, que estaba haciendo la escenografía en El Purgatorio para los Pérez García, vi un pibe que estaba probando el sonido y le dije que quería tener una banda. Ahí empezamos con “Naranjos”.

¿Cómo se adaptaron a los tiempos que corren de pandemia para seguir difundiendo sus materiales?

Con aplicaciones. Cada uno tiene un mini estudio en la casa, nos pasamos las bases, las guitarras, las voces. Seguimos permanentemente conectados todos los días. Si tiene una particularidad Naranjos es que nunca paró. Ensayamos desde hace 22 años, tres veces por semana como mínimo. Ahora que no podemos encontrarnos, nos hablamos todos los días. Hasta vamos a estrenar un tema próximamente.

¿Es difícil producir en tiempos de cuarentena?

No. Lo que es difícil es ensayar en vivo. Entonces nos adaptamos a dificultades, siempre fuimos una banda que se adaptó a la dificultad.

¿A quiénes consideras como máximos exponentes del rock nacional?

Es muy difícil. Pero te digo “Pescado Rabioso”, “Pappo Blues” y “Redondos de Ricota”.

Completá la siguiente frase: la música es…

Aay.-. la música es… (piensa) la magia inevitable. El portal…de un viaje existencial.

Siguiente frase: el humor es…

Ooh.. un arma…eso es el humor.

Damián “Árabe” Ramil es…

(Silencio). Damián “Árabe” Ramil es un pibe que nació en un potrero y no deja de sorprenderse nunca. Eso soy.

May 20, 2020 | Novedades, Trabajo

Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, a la mayor parte de los argentinos le resultó difícil continuar sus labores diarias. Pero para un sector de los trabajadores, la cuarentena significó no solo falta de trabajo, sino también una reducción drástica o la falta total de ingresos. Uno de esos sectores lo integran los monotributistas y autónomos que, si bien tratan de arreglárselas en el día a día sin el salario, todavía deben afrontar los gastos necesarios para mantener a sus familias.

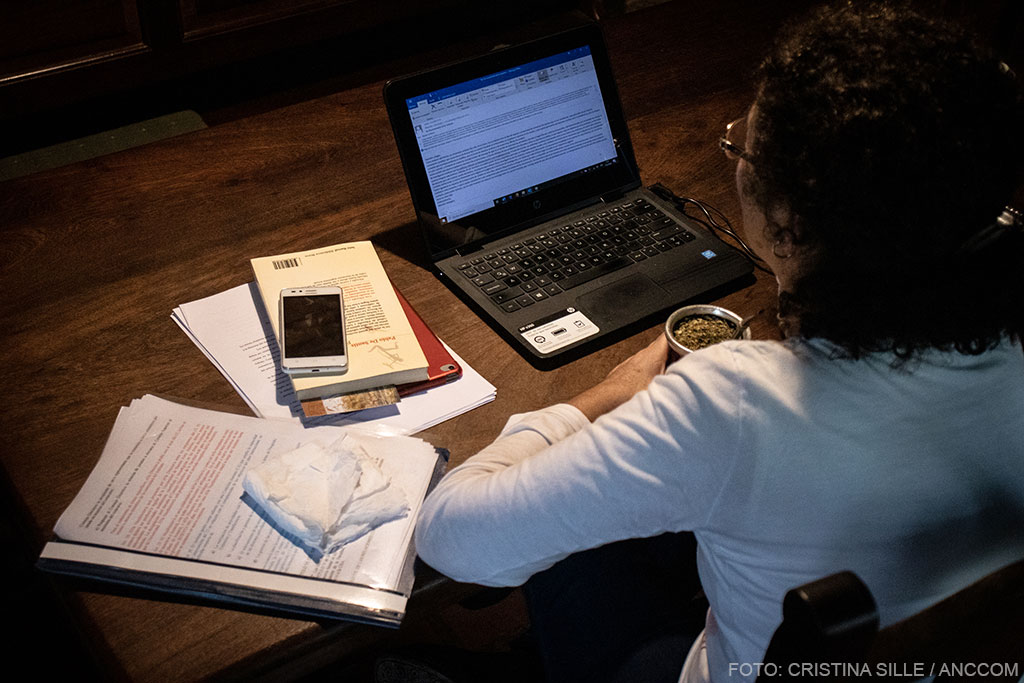

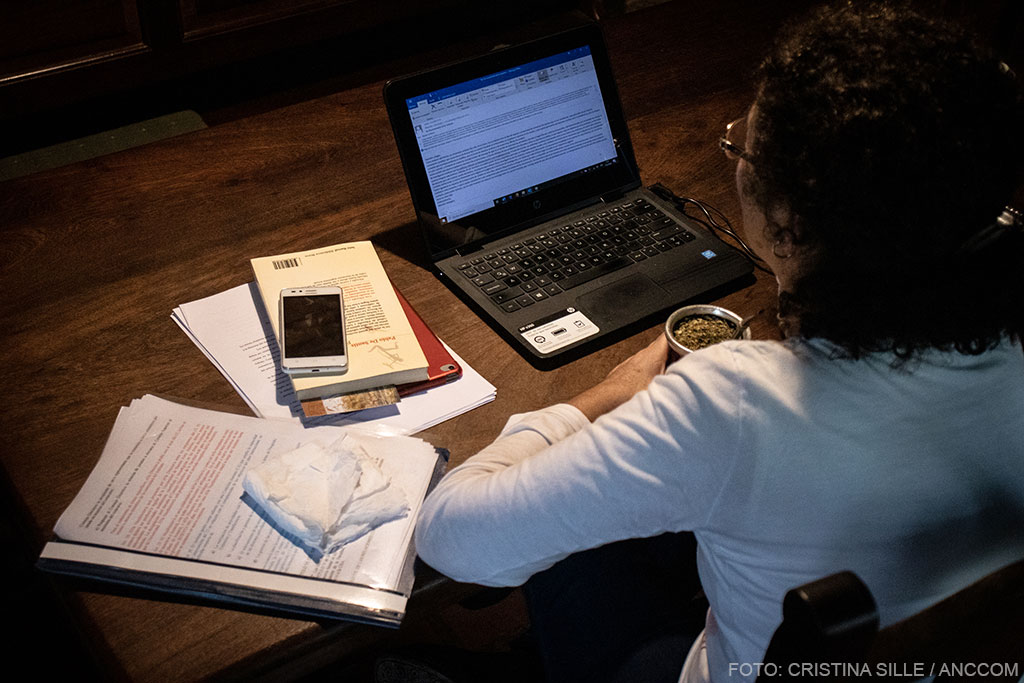

Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs y miembro de Prestadores Precarizadxs, trabaja como Acompañante Personal No Docente (APND) de un niño que asiste a una escuela estatal de la Ciudad de Buenos Aires. “Soy monotributista categoría A y trabajo en relación de dependencia encubierta para un centro categorizado que terceriza mis servicios como APND en escuelas”, cuenta. Lucarelli ha podido adaptar la atención al modo virtual, realizando videoconferencias diarias con el nene para acompañarlo en la resolución de las tareas que le dan en la escuela. Sin embargo, no percibió ningún tipo de ingreso durante la cuarentena, y diciembre fue el último mes que cobró por su trabajo.

A esta situación se le suman las constantes nuevas normas y resoluciones que se modifican entre sí; y la amenaza de recortes, rechazos o incluso eliminación de la cobertura de las prestaciones que continúan dándose online, por parte de las Obras Sociales y Prepagas. “Actualmente, después de una gran lucha y difusión en las redes de la hiperprecarización de los profesionales de la salud mental -a los que a la mayoría todavía nos deben honorarios correspondientes a meses del 2019-, nos quieren reducir o eliminar la posibilidad de continuar nuestras prestaciones de forma virtual”, explica Lucarelli.

Al respecto, desde Prestadores Precarizadxs plantean su rechazo a esta posibilidad debido a que su trabajo representa su única fuente de ingreso -si bien cobran con meses de demora- y a que los fondos para pagar las prestaciones existen. Esto también supone un perjuicio para las personas con discapacidad ya que se impide la continuidad de sus tratamientos, parte de los derechos que tienen. “Todo esto es un tira y afloje en el que no sabemos hasta cuándo podremos continuar trabajando en estas condiciones.”

«Las prepagas quieren reducirnos o eliminar nuestras prestaciones de forma virtual», explica Lucarelli.

Otro caso es el de Luis Mauregui, músico y monotributista social. “Me dedico principalmente a las clases particulares y los conciertos”, cuenta, y hace hincapié en que todo el sector de la cultura, independientemente de la condición de monotributista o no, está pasando un difícil momento. En su caso particular, se mantiene a flote con las clases: “He perdido un 50% de los ingresos, estoy reteniendo alumnos y tratando de mantener todas las clases online.”

El gobierno nacional no es ajeno a la dura situación que atraviesan monotributistas y autónomos. El 22 de marzo, apenas dos días de iniciada la cuarentena, se anunció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores independientes en situación de informalidad y monotributistas de las categorías A y B -las más bajas-, entre 18 y 65 años. El aporte consistió en una suma de diez mil pesos que debió cobrarse durante el mes de abril. Sin embargo, se registraron dificultades en el cobro de dicho ingreso y 1,1 millón de aplicantes fueron rechazados por error.

Frente a esto, y también debido a la progresiva extensión de la cuarentena, desde Anses -ahora presidido por Fernanda Raverta- se otorgará un segundo pago del IFE, correspondiente a otros diez mil pesos. Además, el gobierno lanzó una serie de créditos a tasa cero (subsidiados por el Estado), por un monto equivalente al 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la que cada monotributista está inscripto.

“Perdí un 50% de los ingresos, estoy tratando de mantener todas las clases online”, dice Mauregui.

Según Pablo Gaut, monotributista que trabaja como valet parking en un restaurante en Costa Salguero, el subsidio del Estado es una acción acertada: “Me parece una medida lógica y más si uno mantiene los impuestos al día, te vaya bien o mal; así que es importante que el Estado contribuya cuando te está yendo mal.” Gaut pudo cobrar el IFE y subsiste también gracias al sueldo de su esposa y cursos online de música, su hobbie. Pero agrega como sugerencia que “habría que mejorar la forma en que lo dan: tendría que ser un poco más rápida y, tal vez, un poco más de plata.”

Sin embargo, no todos los monotributistas piensan así, y definitivamente no en Monotributistas Organizadxs. Para Ailén Lucarelli, “las medidas del gobierno para con el sector monotributista son, desde todo punto de vista, insuficientes.” Según la referente, el alcance del IFE es uno de los puntos cuestionables, ya que “sólo alcanza a monotributistas de las categorías A y B, además de muchos otros criterios de exclusión y rechazos por errores en los datos que aún no han tenido solución y dejan a millones de trabajadores sin poder acceder a este beneficio”. En su caso personal, aún aguarda el cobro del ingreso, sin saber con certeza cuándo podrá recibirlo.

Otro punto que genera desacuerdos es el monto de dinero que compone al IFE. “A nadie se le ocurre que diez mil pesos puedan cubrir los gastos básicos de un grupo familiar, mucho menos después de descontar las cuotas del monotributo de marzo, abril y mayo, dado que no se nos otorgó la exención del pago del monotributo”, señala Lucarelli, haciendo hincapié en que uno de los requisitos para acceder al subsidio es ser único ingreso del grupo familiar.

Los créditos a tasa cero tampoco les parecen suficientes. En primer lugar, porque quienes recibieron el IFE ya no tienen acceso a los créditos. Y también, porque entienden que el “beneficio” supone, en realidad, mayores deudas a futuro para quienes no están pudiendo facturar durante los meses de aislamiento.

Luis Mauregui también es rotundo y crítico: “El gobierno mantiene una orientación que se ha ido profundizando con la cuarentena, consistente en la negociación del pago de la deuda, el subsidio a varios empresarios, y el aval a recortes, despidos y suspensiones, pero ninguna salida concreta para los monotributistas.”

Por ello, desde Monotributistas Organizadxs proponen sus propias medidas para paliar la situación que les toca atravesar: “Exigimos al gobierno un seguro al desempleo de 30.000 pesos para todos los monotributistas que no estén pudiendo generar ingresos -o éstos se hayan visto drásticamente mermados- debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para todas las categorías y sin criterios de exclusión”, sostiene Lucarelli. “Además, una exención del pago de la cuota del monotributo durante todos los meses que dure la cuarentena. Y en tercer lugar, la cobertura irrestricta por parte de las Obras Sociales a sus afiliados monotributistas.”

Estas medidas se suman a lo que ya vienen reclamando desde enero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a aplicar un aumento del 51% sobre el impuesto al monotributo.

Mientras tanto, los trabajadores autónomos y monotributistas continúan reclamando y tratando de llegar ya no a fin de mes, sino a fin de la cuarentena. Fecha que todavía se mantiene en la incertidumbre.

May 19, 2020 | Comunidad, Novedades

“Cuando estás con un niño todas las conversaciones son cortadas”, comenta Dinah mientras con una mano sostiene el teléfono y con la otra le alcanza reiteradas veces cosas distintas a su hija Mora. Desde la imposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 20 de marzo, las tareas de cuidado de varias madres y padres -ya de por sí extenuantes- se convirtieron en una actividad intensa, contínua y, para muchos, desgastante. Los jardines y colegios cerrados, los talleres y clubes impedidos de abrir sus puertas, y la restricción a la circulación por la vía pública a causa de la pandemia de COVID-19 suponen el encierro masivo de las familias. Pero la enfermedad y la cuarentena no afectan a todos por igual: la situación económica, social, demográfica decreta desde un reposo más distendido a aquellas familias de buen pasar hasta situaciones de hacinamiento y desesperación en los barrios más carenciados.

Dinah tiene 41 años. Es profesora de danza, traductora y community manager. Vive en Coghlan, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su hija Mora de 4 años en un departamento de tres ambientes: living-comedor, una habitación para cada una y un balcón francés, de esos que no son propiamente un balcón sino un ventanal con rejas a la calle.

Cuando la amenaza del coronavirus empezó a acechar el imaginario de nuestro país, ya varios de sus alumnos habían decidido dejar de asistir a sus clases. Con la cuarentena decretada, el contacto físico se clausuró completamente. Una de las colegas de Dinah le recomendó la aplicación Zoom -que se ha vuelto muy conocida en estos tiempos de lejanía- y entonces comenzó a dar cinco clases semanales por ese medio. Para lograrlo, además, tuvo que hacer unos ajustes: “Desarrollé un formato de clases que se puede hacer en más o menos un metro cuadrado. Aunque es un poquito intenso, cualquiera lo puede hacer y desde el living de su casa. La necesidad de movimiento en este momento es grande. Y yo también tengo un departamento muy chiquito. Se armó un grupo lindo y eso de que la visualidad permite conectar y mover energía es muy loco. Sentir que estamos en la clase todos en una sintonía, en un estado físico y energético está muy bueno”.

Sin embargo, la necesidad de movimiento y actividad no afecta únicamente a los adultos. Mora y su infancia son demandantes, necesitan entretenerse, jugar, ser atendidos constantemente. “Cuando estoy trabajando con la compu, también estoy con Mora. No puedo separar el espacio de trabajo y el de mi hija. Lo que organicé es que ella se vaya unos días a lo del papá, y doy las clases en ese tiempo”, cuenta Dinah. Es que, a los 4 años, una nena necesita de sus amigas, maestros y espacios. El departamento de Dinah es pequeño. Por eso ella decide salir todos los días un rato a la vereda, para saciar un poco la necesidad de respirar aire fresco. “Cuando me enteré que el lunes no iba a ir al jardín, le dije: ‘Mirá, hay una enfermedad, un bicho que está dando vueltas y no se puede salir, no vas a poder ir al jardín’. Ella automáticamente tuvo como un ataque de enojo”, relata Dinah riéndose un poco y sigue: “Yo no sabía qué era. Después lo entendí: era su único espacio oficial y lo perdió”.

Ricardo y Marcela son un matrimonio de Ramos Mejía. Ambos tienen 44 años y son empleados administrativos en distintas empresas. Desde el 20 de marzo, dedican sus semanas al aparentemente novedoso home-office. “En la empresa en que yo trabajo es una práctica habitual, nos dejan trabajar una vez por semana desde nuestra casa, incluso desde antes de la pandemia”, comenta Ricardo. En el caso de Marcela, la complicación se halla en la necesidad de firmar documentos con lapicera y en papel físico. Igualmente, cuenta Ricardo, “está con muchas actividades, con muchos clientes y proveedores, aunque estén parados por todo este tema”.

La pareja vive junto a su único hijo, Román, de 9 años. “En los trabajos saben que tenemos un nene -relata Ricardo- y ellos son flexibles con nosotros. Nosotros, a su vez, tenemos que ser flexibles hacia ellos. Si en algún momento necesito parar de trabajar para hacer alguna tarea que a él le llega, se entiende. Lo mismo en el trabajo de Marcela. Y bueno, entonces quizás en lugar de terminar el horario laboral a las 18, quizás lo hacemos a las 19”.

Román pasa sus días haciendo la tarea que le envía la escuela a través de una plataforma virtual, mirando televisión y jugando a la play por la noche y siguiendo sus entrenamientos de fútbol. Es que, a pesar de vivir, como Dinah, en un departamento pequeño de tres ambientes, disponen de un bondadoso balcón a la calle. “Ahí él puede hacer esa actividad dos veces a la semana, mirando al profesor a través de Zoom. También le sirve para descargar energía y, sobre todo, no perder el contacto con sus compañeros del club”, agrega Ricardo. Es que mientras el mayor problema de Dinah es la constante necesidad de atención por parte de Mora -mucho más pequeña-, los padres de Román están preocupados por la sociabilización de su hijo. Si bien, cuentan, se contacta con sus compañeros a través de los videojuegos o de manera virtual, no es lo mismo. “El otro día nos comentaba que estaba triste porque extrañaba tener a los compañeros”, se lamenta. “Cuando hubo un cumpleaños, los padres organizamos una reunión por Zoom donde le cantamos el ‘feliz cumpleaños’ al nene”.

Despertarse al mediodía, hacer primero la tarea, luego quizás el entrenamiento, charlas con sus padres tomando aire en el balcón y PlayStation a la noche: esa sería aproximadamente la rutina que pudieron construirle a Román. Distinto es el caso de Mora, a quien Dinah no encuentra forma de establecerle una: la niña se despierta 7 y media, todos los días, y con ella se tiene que levantar Dinah. “Hoy 7 y media de la mañana me robó el teléfono y entonces yo dormí hasta más tarde, pero fue la primera vez que duermo un poco más en estos días”, se ríe. Juegan entonces hasta el mediodía como siempre, hora del almuerzo. “Yo así siempre tuve la mañana organizada y a la tarde estaba el jardín. Pero al desaparecer el jardín, se esfumaron esos horarios, genera un caos, hay un limbo ahí hasta las 18 o 19”. A esa hora ya Dinah no tiene más recursos. Las tardes se sobrellevan como se puede, organizando el trabajo y sus clases, haciendo difusión y entregas mientras inventa actividades para Mora. “A la vez tengo que hacer la comida, limpiar, lavar la ropa. Es mucho, es muy difícil y creo que le pasa a un montón de mujeres. Y termino sintiendo culpa porque digo: ‘Estoy pero no estoy con ella’”.

Como apoyo logístico dentro del departamento está su gata, Lola: “Decí que colabora un poco con la crianza…pobre gata, está agotada ella también”. Mientras tanto, Dinah echa mano de las actividades que mandan desde el jardín: “Entro al portal, abro los ejercicios y si a ella le copan los hacemos. Ellos estaban trabajando con un cuento que se llama La Casa Interminable y propusieron que armen una casa. Desde entonces Mora se copó en hacer casitas”. Y así se empezaron a erigir casitas armadas con almohadas y colchas, bajo las estructuras de mesas y sillas: “El otro día hizo una casita abajo de la mesa y se tiró a ahí. Así que le puse un colchón chiquitito que tengo y se quedó a dormir. Para ella es un montón: no dormir en su cama es como una aventura”.

Tanto Ricardo y Marcela como Dinah se preocupan de no exponer a sus hijos ante la tentación de las pantallas. Román tiene permitida la televisión o los videojuegos a la tarde-noche, luego de hacer sus tareas escolares. Eso no parece ser un problema, Ricardo habla muy bien de su hijo en cuanto a la responsabilidad en los estudios. También suelen disfrutar de las jornadas apacibles: “Hubo unos días que estuvo lindo, que estuvimos en el balcón hablando, escuchando música, charlamos con parientes”. A Mora se le permiten las pantallas sólo como “último recurso”: “Me parece que la tecnología no está buena para los pibes porque es muy adictiva. Es lo mismo que nos pasa a los adultos. Después de que deja el teléfono -que yo y el papá tratamos de que no lo use- queda muy nerviosa, muy adicta y bajarla de ese estado no es fácil. Por eso la dejo conectarse con una amiga solamente cuando ya no encuentro forma de que salga del embole”, lamenta Dinah.

“Al principio se tomó un poco a risa que no iba a ir a la escuela. Nos sentamos con él y le explicamos lo que está pasando. En algún punto compensa esa limitación de no ver a sus compañeros con el hecho de tener a sus padres todo el día alrededor suyo”, reflexiona con cierto optimismo Ricardo. El tiempo libre junto a Marcela lo aprovechan cuando Román se encuentra jugando o mirando televisión. Ricardo recalca que siempre busca estar cerca de su hijo y esposa.

Mara es Licenciada en Terapia Ocupacional. Se encarga de la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad, con el objetivo de que ellos puedan participar de las actividades de la vida cotidiana de manera independiente. La terapia se centra en sus fortalezas, busca desarrollar sus habilidades para poder, por ejemplo, vestirse, sentarse, comer, asistir y mantener un buen desempeño escolar. El encierro, sostiene, “afecta a todos los nenes, con o sin discapacidad”. La respuestas que las niñas o los niños dan ante esta situación tienen más que ver con su propia personalidad: los hay más inquietos o más calmos, independientemente de si poséen una patología o no. Sin embargo, existen diagnósticos que quizás puedan afectar particularmente: “El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad puede desarrollar, como su nombre lo dice, una tendencia a la hiperactividad. Nenes con autismo pueden necesitar que los padres tengan que pensar las actividades por él, ya que implica algunos problemas en la ideación de, por ejemplo, los juegos. Pero, recalco, no va por el diagnóstico en sí, sino por la persona. Cada persona es distinta”.

Por lo tanto, el impacto del encierro afecta a todos los niños y niñas de una manera particular. Y esas reacciones se amalgaman con las diferentes realidades que viven, ellos y sus padres: un departamento de tres ambientes o una casilla en un asentamiento de emergencia; un cuidado por parte de una pareja o la crianza en soledad, entre muchas otras causas. Mara intenta visualizar el lado positivo de esta situación: “También puede ser una oportunidad para conocerse más, para hacer actividades. Al no tener el reloj corriéndolos, quizás se pueda disfrutar de otra manera”. Es una oportunidad abierta para algunos, mientras que otros “están colapsados porque son demasiadas horas, ya no saben qué actividad hacer, están cansados. Les mandan tarea del colegio para la que los padres por ahí no tienen las herramientas con las que explicarles”.

“Yo no encuentro una regularidad, no hay una dinámica todavía. Es todo muy día a día. Siento que ella está un poco nerviosa. Y yo también. El otro día puse un incienso en la casa como para bajar un poquito los decibeles”, confiesa Dinah.

Con o sin cuarentena, la maternidad no es sencilla. “Hay que armarse de paciencia y tratar de dar lo mejor. Pedir ayuda a los maestros si es necesario. Y, sobre todo, no sentirse frustrados. Esa es la clave: están tratando de hacer lo mejor, hacen lo que pueden. No hay que juzgarse de cómo lo están haciendo sino saber que están dando todo de sí”, explica Mara.

El ojo que juzga y vigila no es sólo exterior, sino que normalmente está interiorizado. La maternidad como imposición social, como destino, como responsabilidad última. Algo que en otras épocas era implícito y que, en tiempos de feminismos, empezó a cuestionarse. Pero sigue allí, agazapado, latente. “Yo amo a mi hija y estoy feliz de ser mamá. Igualmente, es agotador. Ellos no tienen la culpa, pero la realidad es que se aburren, necesitan atención. Esta cuestión de que la mujer exponga que la maternidad no es rosa no está tan aceptado todavía”, reflexiona Dinah e insiste: “Además, una no es mamá solamente. Una es mujer, que quiere tener proyectos, que quiere laburar, que quiere salir, que necesita divertirse y que, también, quiere ser mamá. Es difícil, empezás a salirte de un mundo que era tuyo, que no está más y que tenés que rearmar después a partir de la maternidad”.

Ricardo, entre el trabajo, la crianza y el mantenimiento del hogar, logra encontrar momentos positivos. Ya sea viendo una serie con su esposa mientras Román se entretiene con los videojuegos, buscando videos en internet para realizar un poco de ejercicio o disfrutando un rato en el balcón. “Si bien la situación es un poco incómoda, tenemos la oportunidad de estar en contacto más cercano con Román”, considera. Su mayor miedo es el colapso del sistema de salud y no poder ser atendidos en caso de contraer el virus: “Con un tratamiento se puede salir adelante, no es que todas las personas que tienen el virus mueren. Es poco ese porcentaje, pero es mucho el de gente que se contagia y podemos llegar a tener un pico en invierno”.

En ciertos lugares del país la cuarentena se fleibilizó y se pueden realizar salidas según algún esquema que propone cada gobierno local, pero sólo parecen paliativos para afrontar la tensión del encierro. El virus circula con las personas y las personas, todavía, son vulnerables. Una responsabilidad más sobre los hombros de todas las madres y padres, que se suma a los derroteros de la crianza. Ante la pregunta sobre cómo piensa llegar hasta el final de la cuarentena, Dinah suspira: “No sé ni cómo voy a llegar al sábado a la noche. Esto es día a día, no puedo pensar mucho más adelante”. Sin embargo, ella tiene muy clara su responsabilidad: “En la posibilidad de construir una vida más rica para mí también le estoy brindando a mi hija un modelo más rico para ella. De que pueda conocer y experimentar que ser mujer y ser mamá puede implicar también ser profesional, ser bailarina o lo que ella quiera ser en la vida. Por eso me interesa sostener mis deseos, es la posibilidad de que ella pueda sostener los suyos. Un poco esto es lo que me mantiene en el rumbo”.

Los rostros golpeados de la cuarentena

Las luces del discurso público iluminan y ensombrecen. Las cifras, tasas y porcentajes focalizan contagiados, fallecidos y recuperados de COVID-19. Otros números gritan el rojo de la economía doméstica. Unos cuantos se empeñan en aullar por puro oportunismo político. Pero poco se toma en cuenta la cuestión de la crianza: no hay tablas que reflejen la tensión en la convivencia, el cansancio de progenitores, la ansiedad en las niñas y niños. Menos aún el número de cachetazos que muchos de ellos reciben en sus hogares. Dicho en forma más directa: el maltrato infantil.

“Si bien en el país aún no se cuenta con evidencia validada respecto al aumento de casos de violencia intrafamiliar en el contexto COVID-19, se estima que el marco de emergencia y aislamiento aumenta los riesgos de violencia contra mujeres, niñas y niños, especialmente en lo referido a la violencia intrafamiliar, la sobrecarga de actividades domésticas, el abuso sexual y la violencia de género”, explica Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF.

En abril de 2016, UNICEF elaboró el informe “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del hogar”, basado en la información brindada por madres, padres o personas a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 17 años. Los resultados indicaron que en 7 de cada 10 hogares se utilizan al menos un método de disciplina violenta en la crianza y que en el 40% de ellos se recurre a la violencia física. Estos números sirven de base para inferir las diferentes situaciones que podrían manifestarse durante el confinamiento social: “Las causas pueden ser las incertidumbres generadas por la crisis del mercado de trabajo y fuentes de ingreso, que generan mayor angustia y estrés en adultos y cuidadores, y que podrían alterar los buenos tratos y la crianza libre de violencia”, agrega Monath. De todas formas, el elemento central se encuentra en que la cuarentena implica una mayor cantidad de horas de convivencia con aquellos adultos que ya cometían actos de violencia dentro de los hogares.

Con la libre circulación prohibida y el miedo al contacto social, muchos niños, niñas y adolescentes pueden verse impedidos de acudir ante los servicios de justicia y organismos especializados en el acompañamiento a las víctimas. Monath resalta un punto que genera escalofríos: “A nivel violencia de género, los riesgos en este contexto son que aumente la explotación sexual de los niños y las niñas, y el matrimonio precoz forzado e infantil”. Aquellas situaciones previas toman una intensidad mucho mayor en estos tiempos excepcionales.

“La violencia, en muchos casos, se encuentra naturalizada y socialmente justificada”, remarca Monath. Es la popularmente denominada “cultura del cachetazo”, aquella que insiste en una crianza basada en un esquema de violencias que van desde el maltrato verbal hasta el físico. Varios estudios, como “Disciplina violenta en América Latina y el Caribe” (UNICEF), muestran que las agresiones como forma de aprendizaje y crianza se encuentran todavía ampliamente extendidas, a pesar de que 10 países de la región cuentan con una prohibición total del castigo físico. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional, proclama que “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”, a la vez que considera que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Además, en 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 647 prohibió “el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier otro hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes”. Sin embargo, “se estima que al menos el 51% de los niños y niñas dicen haber sido víctimas de maltrato en el hogar y hasta un 82% de adultos admiten haber usado alguna forma de violencia física o psicológica”, advierte Monath.

La violencia trae aparejadas múltiples consecuencias sobre aquellos que la padecen, en este caso los más jóvenes. Perjudica su salud física y emocional, su autoestima y sus relaciones con los otros. Puede dañar su desarrollo cognitivo y, “en el largo plazo, se asocia con la depresión, el abuso de alcohol y drogas, la obesidad y los problemas crónicos de salud. En sus formas más extremas, la violencia puede provocar discapacidades, lesiones físicas graves o incluso la muerte”.

El papel del Estado, según Monath, es esencial y urgente: “Los Estados deben dar prioridad a la prevención de la violencia abordando sus causas subyacentes y asignar los recursos adecuados para prevenirla antes de que ocurra. Para erradicarla eficazmente, es necesario impulsar iniciativas orientadas a visibilizar y prevenir toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y propiciar normas sociales y culturales que la condenen. A su vez, es imprescindible contar con recursos financieros y humanos suficientes para implementar políticas institucionales integrales que den atención primordial a esta problemática”. No es excepcional apuntar esto último con un gran signo de interrogación frente a Estados altamente endeudados, de economías concentradas y recursos fiscales escasos. Así como las intenciones no alteran los resultados, las palabras no son garantía de acción alguna.

UNICEF, junto a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, publicó una serie de guías de ayuda para autoridades y organizaciones que participan en la respuesta al COVID-19. Allí se hace hincapié en numerosas dimensiones a tener en cuenta: la educación, infraestructura, nutrición, abordajes psicopedagógicos, entre otros. También desarrolló un Plan de Respuesta que, entre sus objetivos, insiste en el fortalecimiento de la capacidad en las líneas telefónicas de atención frente a la violencia en la niñez: líneas 137 y 102; además, apunta Monath, de “apoyar a organizaciones de la sociedad civil en la respuesta alimentaria con foco en niñas, niños y adolescentes en los momentos de contacto con las familias durante la entrega de las viandas, para acercar esta información y recursos”.

Cada sociedad y sus culturas establecen sus prioridades y la manera en que las significa. Se puede pensar que estos ya son otros tiempos, que el devenir del siglo informático y globalizado barrió con los vestigios de lo indeseable. Los chasquidos de la “cultura del cachetazo”, sin embargo, se siguen oyendo. “La violencia contra niños, niñas y adolescentes es siempre prevenible. Y es responsabilidad del Estado apoyar a las familias, a las comunidades y a las instituciones para sensibilizar sobre una crianza basada en el buen trato, el respeto, el diálogo y la adquisición de recursos y habilidades para lograrlo”, sostiene Monath.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.