Dic 4, 2019 | Comunidad, DDHH, Novedades

Los empleos públicos y privados deben destinar, por ley, el 4% de los puestos a personas con discapacidad.

Pensar que la solución para una persona que usa una silla de ruedas para movilizarse es una rampa o para alguien ciego es un semáforo que emita ruido para cruzar la calle es reducir los derechos que tienen las personas con discapacidad. El verdadero trabajo está en repensar desde qué lugar la sociedad y el Estado debe abordar las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de este colectivo de personas, que representa el 12,7 del total de la población del país, según el Censo Nacional 2010.

Han pasado más de 10 años desde que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la ONU, que habla de un nuevo enfoque denominado “social”, en el cual se consideran a aquellos habitantes como titulares de derechos y en el que se pretende ratificar su “universalidad, indivisibilidad, interdependencia, e interrelación de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales, así como de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”.

Sin embargo, para Celeste Fernández, Coordinadora del aérea de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, aún existe una deuda grande de parte del Estado con respecto a las personas con discapacidad: “Si bien existen políticas públicas, carecen de perspectivas de derechos humanos y no cumplen con estos tratados internacionales” afirmó.

Uno de los reclamos que sigue vigentes, a pesar de que existe una ley regulatoria, es el relacionado a la cuota mínima de empleo que debe cubrirse tanto en puestos públicos del Estado Nacional como en empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Si bien el cupo que establece la norma es del 4%, los puestos laborales para las personas con discapacidad apenas llegan al 0,8%. “El problema es que no se accede a los puestos de trabajo porque en general las personas con discapacidad suelen tener menor nivel de capacitación por el sistema educativo, además del propio prejuicio del empleador pensando que el rendimiento es más bajo” consideró Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y quien comprende el tema de fondo debido a su discapacidad visual desde niño.

Apenas el 2% de los puestos de los empleos corresponde a personas con discapacidad.

Desde esa organización llevan adelante campañas de concientización y de evaluación sobre las políticas que realiza el gobierno en la materia. Al problema laboral se le suma lo que reconoce la Convención como barreras del entorno, en donde una persona puede ser discapacitada pero no tener invalidez laboral. Las barreras que impone el entorno se reflejan aún en los perjuicios y en la falta de campañas que permitan instalar ésta diferencia en la agenda.

Por su parte, Fernández cuestiona la falta de voluntad política de la gestión de Cambiemos a pesar de mantener un contacto constante con funcionarios del gobierno a través de reuniones, envíos de notas e informes de análisis presupuestarios. No solo el Ejecutivo está en deuda: “En provincia de Buenos Aires interpusimos un litigio judicial contra el mismo Poder Judicial porque no se cumple la cuota de empleo” afirmó.

En cuestiones de salud también existen reclamos vigentes. La atención médica no es integral, además de que en muchos centros no están dadas las condiciones edilicias para la atención de personas con discapacidad. A eso se le suma que no cuentan con herramientas que permitan una atención adecuada de este colectivo. “Se hace necesario la implementación de camillas ginecológicas para las pacientes con discapacidad motriz, además de la capacitación por parte de los profesionales, con lenguaje de señas para atender a las personas sordas o incluir información digitaliza o en braille para las personas ciegas y no en forma escrita como usualmente ocurre”, declaró Betti.

Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Discapacidad presentado en 2017 y que en su elaboración no tuvo en cuenta cuestiones básicas, como lo es el nuevo paradigma de abordar la cuestión. “En uno de los decretos se habla de una pensión por invalidez pero la Convención habla de una autonomía económica de las personas con discapacidad”, cuestionó Andrea Grassia, quien también integra la comisión directiva de REDI además de ser asesora en la Comisión de Espacio Público en temas de discapacidad y accesibilidad en la Legislatura porteña. Como Betti, Andrea tiene una discapacidad visual y conoce de propia mano las inclemencias que se viven en una ciudad que no está pensada arquitectónicamente para las personas de este colectivo.

“Es necesaria la implementación de camillas ginecológicas para lersonas con discapacidad motriz», señala Betti.

La muestra está por ejemplo en las obras del Metrobus de los últimos años, en donde el espacio para que puedan circular personas con sillas de ruedas es reducido, además de ser estaciones que no contemplan un acceso fácil y seguro por estar edificadas en medio de la avenida. La problemática también se traslada al acceso al subte, donde la mayoría de las estaciones tienen los ascensores fuera de servicio.

Resulta paradójico, además, que en el mismo año de la presentación del nuevo Plan de Discapacidad Nacional se dieron de baja pensiones no contributivas a personas con discapacidad, lo que puso de manifiesto la falta de seguridad social para este colectivo. “En general las personas con discapacidad tienen menores ingresos que el resto de la población y a su vez cuentan con más gastos que el conjunto, porque tienen que recurrir a taxis para movilizarse, a medicamentos de un tratamiento especial que no cubre la obra social o no tienen cobertura médica. Son personas mucho más vulnerables que el resto de la población”, explicó Betti. Esta baja también afecta uno de los beneficios otorgados por la pensión como lo es cobertura médica. Por su parte, Grassia sostiene que se debe repensar la legislación en materia de pensiones no contributivas buscando que esta sea compatible con un salario mínimo, además de contemplar el dilema que viven las personas con discapacidad cuando logran conseguir un empleo inestable o precario: “Se ven en la disyuntiva de aceptarlo o no, ya que si lo hacen se da de baja la pensión y al pensar en la opción de no renovación de su contrato, se ven en la engorrosa tarea de hacer de nuevo todo un trámite para que se las restituyan” manifestó.

En materia de educación inclusiva han habido avances incipientes, en donde la cifra de personas con discapacidad en la escuela común viene en ascenso aunque la problemática se centra en la metodología implementada en la enseñanza: “La educación inclusiva no es solamente estar en la escuela, es que también puedan aprender de la dinámica en una igualdad de condiciones con sus compañeros. Lo que implica tener políticas en formación docente, en infraestructura escolar, en accesibilidad de materiales educativos y metodologías acordes” afirmó Fernández.

A pesar de los cambios sociales que se han intentado implementar en materia de discapacidad, aún existen personas que tienen su capacidad jurídica restringida, es decir, son sujetos de procesos en los cuales el Poder Judicial determina qué actos de la vida civil pueden o no realizar, vulnerando de alguna manera el derecho que cada uno tiene sobre su propia vida. “Una de las políticas a implementar es el cambio en el imaginario social en el tema de discapacidad, que piensa a los sujetos como incapaces, que no tienen nada que aportar a la sociedad y que otros decidan por ellas. Eso requiere políticas de sensibilización y de inclusión”, aseguró Fernández. Siguiendo esta línea, hay que reconocer la importancia del rol que juega la comunidad en materia de inclusión, desde los familiares de personas con discapacidad hasta las organizaciones de derechos humanos que trabajan por mejorar la calidad de vida, generando estrategias de incidencia que logren visibilizar esta problemática para que el Estado se encargue de estos asuntos.

Es así como los desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia de políticas públicas a implementar y mejorar son innumerables. Es una tarea pendiente de todos los gobiernos sin subsanar, que ha impedido que las personas con discapacidad puedan tener una educación de calidad, un trabajo con una remuneración acorde a su cargo, acceso a la vida cultural y artística, entre otras cuestiones sociales, que les permita tener una vida de inclusión real.

Nov 27, 2019 | Comunidad, Novedades

Mientras que en 2015 el 38 por ciento de los medios comunitarios se presentó al FOMECA, en 2017 lo hizo solo el 16%.

En un contexto donde las la crisis económica golpea fuerte en la sociedad, los medios comunitarios intentan subsistir como pueden, casi sin apoyo del Estado. ANCCOM relevó el panorama de radios y televisoras sin fines de lucro e indagó en cómo subsistieron al macrismo y qué esperan de ahora en adelante.

Luis Lazzaro, docente de Derecho a la Comunicación y la Información en la Universidad nacional de Moreno, y miembro fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, explica: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado una reserva destinada a estos medios, también un fondo de promoción que generaba subsidios para su funcionamiento pero a partir del gobierno de (Mauricio) Macri, se generaron muchas dificultades en la implementación de estos subsidios que ayudaban a su subsistencia, acompañados por un contexto económico donde los tarifazos generaron mayores complicaciones para estos medios.”

Otro de los problemas es el pobre acceso que tienen estas organizaciones a la publicidad oficial, sea del Estado nacional o de los provinciales y municipales. Según el reciente informe de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), en 2018 solo el 2,1% de los medios accedió a pauta oficial de la Nación. Este número disminuyo considerablemente del 9% que tenía pauta del Estado nacional en 2015. Otro aspecto importante es la centralización de esos recursos, ya que de los medios que reciben estas pautas, el 55,9% se localiza en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

Más del 50% de la pauta oficial destinada a los medios comunitarios es recibida por emisoras porteñas y bonarenses.

El acceso a fondos públicos de fomento es otro de los elementos que pueden sostener a los medios comunitarios. La principal línea es la de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable), que se pusieron en práctica en 2013. Desde ese año hasta el 2015, las presentaciones de estos medios fue creciendo de manera constante, pero a partir de ahí comenzó a descender la cantidad que los solicitaba. Así, los que se presentaron para obtener FOMECA pasaron de ser un 38% del total de experiencias de comunicación comunitaria relevadas en ese 2015 a representar apenas un 16 % en 2017, siempre según el informe de la RICCAP.

Daniel Rosarolli es fundador de FM Aire Libre de Rosario, cuenta que recibe tanto pauta oficial como acceso al FOMECA, pero no la suma de ambos no alcanza para sostener la radio: “Nosotros accedemos a pautas provinciales y municipales, pero no nos alcanza ni para pagar la luz”, dice y añade: “Y también accedemos al FOMECA, después de un montón de requisitos que te pide ENACOM para que puedas participar del concurso. Y cuándo lo ganás no te lo dan en el momento, sino que hasta te hacen esperar años para cobrarlo, y encima con la inflación… no ajustan el importe al valor actual, te lo dejan al valor de cuando lo debiste cobrar”.

Las televisoras comunitarias tienen mayores dificultades en su subsistencia, ya que se necesita un equipamiento más caro y mayor cantidad de trabajadores en ese sector. Según el informe de la RICCAP, el 10,6% de los medios comunitarios en Argentina está formado por emisoras de televisión. Un caso ilustrativo es Barricada TV, que fue fundado en 2009 y obtuvo la licencia en noviembre de 2015, y se emite por la TV digital abierta por el canal 32.1. Natalia Vinelli, directora del canal, cuenta como hace la emisora para poder subsistir: “Nos mantenemos con fondos de fomentos concursables, que más allá de ser subejecutados permanentemente, nos ayudan a sostenernos, así como también recibimos pauta publicitaria de Nación y de la Ciudad, más la inserción comunitaria y el apoyo de las organizaciones”.

En este contexto los medios comunitarios tienen que aguzar el ingenio para poder subsistir, buscando los recursos que pueden tener al alcance de la mano. Julieta Urdinola, directora de la FM En Tránsito, de Castelar, explica cómo sostienen a la radio: “El proyecto dependía principalmente de las publicidades, y entonces la cooperativa empezó a hacer otros trabajos, como proyectos audiovisuales, para presentarlo en diferentes organizaciones; armamos una productora cultural que organizaba eventos, que nos ayudó a obtener un ingreso extra para por lo menos retribuirle algo a la gente que trabaja acá. Desarrollamos proyectos y actividades en el campo de la comunicación, cultura y economía”. FM En Tránsito se fundó en 1987, y siempre estuvo en lucha por mantenerse de pie. Obtuvo la licencia en abril de 2019.

Estos medios espera que su situación cambie con la llegada del nuevo gobierno, presidido por Alberto Fernández. ¿Qué debería hacer el Estado en esta nueva etapa? Según todas las fuentes consultadas las medidas deberían incluir una tarifa social para los medios comunitarios, una ley de publicidad oficial que los apoye, la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro y, por sobre todas las cosas, que la comunicación sea vista como un derecho que apoye a quienes menos voz y alcance tienen.

Nov 14, 2019 | Comunidad, Novedades

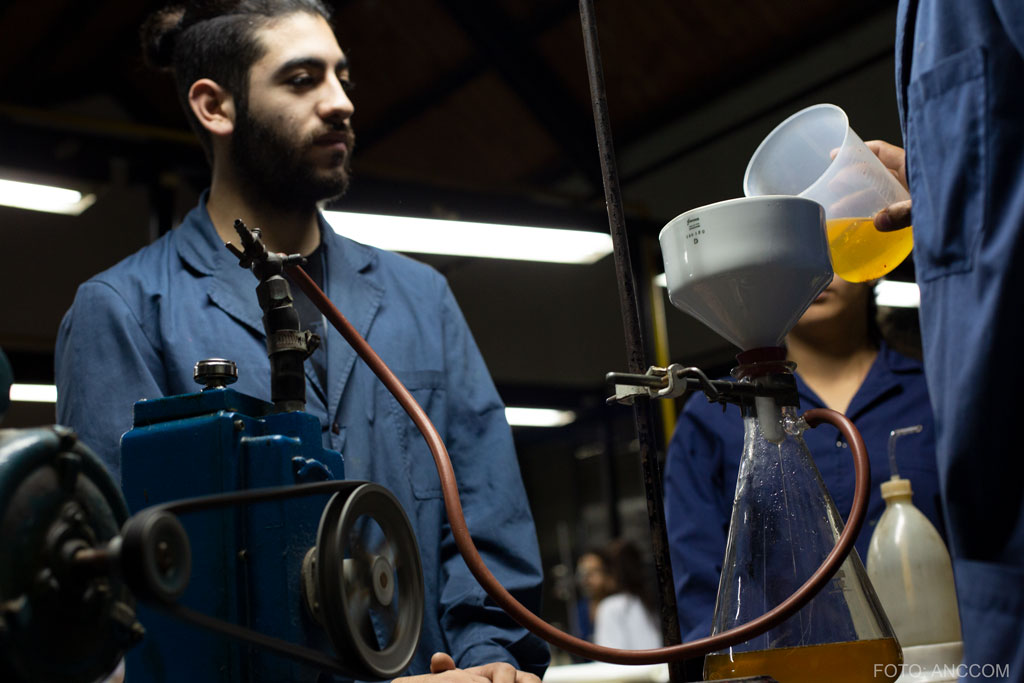

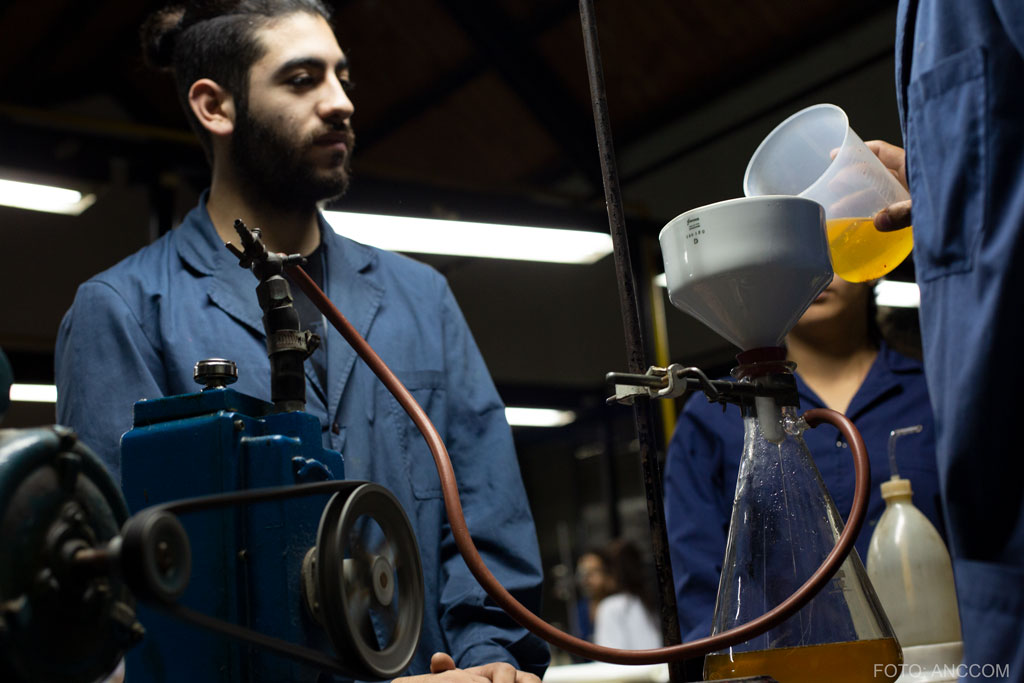

Uno de los sectores más golpeados en estos últimos años fue la industria. En este clima de incertidumbre, cabe recordar la educación técnica es la formadora de la futura mano de obra calificada, la que abastece a las PyMEs y a las grandes empresas de aquellos trabajadores especializados que se insertan la economía productiva del país. La realidad de hoy es diferente a esa meta de la Argentina industrial y formadora de su propia mano de obra. La falta de presupuesto, sumado al cierre de empresas en donde los jóvenes puedan realizar sus prácticas ponen en una situación preocupante a la educación técnica de cara a lo que viene. Este viernes se conmemora el Día de la Educación Técnica y desde ANCCOM visitamos algunas escuelas de esa modalidad y recogimos testimonios de directivos y estudiantes para que cuenten su presente.

Ramón Villareal, secretario regional del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y vice director de la E.N.E.T N°2 ubicada en Moreno, en la que se dictan las tecnicaturas de Maestro Mayor de Obras, relata: “Hoy esta escuela técnica está mejor que en años anteriores, en el 97 casi desaparecemos y con nosotros todas las técnicas. Pero a partir del año 2005 con la nueva Ley de Educación y con los planes de mejora empezamos a resurgir, eso nos dejó resto, aunque con este gobierno empezamos de nuevo a ir para atrás”. Ramón pasó décadas en la educación técnica, sobre todo en la escuela en la que ahora desempeña el cargo de vice, y en su carrera vivió varios procesos de cambio en lo que respecta a la formación educativa. En este sentido, afirma que la enseñanza debe enfocarse hacia las nuevas tecnologías. “ La actualidad tiene que ver con las TICs -aclara-: robótica, control numérico computarizado, (la plataforma informática libre) Arduino, impresión 3D… ya no alcanza con los oficios de hace 30 años, se pasó de esa destreza manual a la destreza digital. Una escuela técnica que no enseñe nuevas tecnologías no nos sirve”.

Por su parte, Silvina Fernández, directora de la E.E.S.T N°3 “Evita” de José C. Paz, que ofrece las tecnicaturas de Electricidad y Gestión de las Empresas, cuenta que, en un principio, no tenían un lugar propio y todo lo que se realizó se hizo con un esfuerzo del barrio La Sonia. Fernández describe cómo es la situación de su colegio: “En un primer momento no teníamos edificio, una vez que lo tuvimos, no teníamos alumnos, conseguimos las dos cosas, pero nos faltaba equipamiento. Ahora que ya tenemos todo eso, sólo nos queda ponernos a trabajar.

Silvina dirige una escuela que se encuentra en un lugar carenciado del Conurbano, donde el “salir adelante” se hace muy cuesta arriba, pero ella cree que se puede: “Esta escuela pasó por mucho, tuvimos que salir a vender detergente, lavandina y otros artículos de limpieza para juntar guita. Acá a los pibes les cuesta todo más porque viven con el estigma de ser ´los negros´, esos que algunos ven y se cambian de vereda. Nuestro cupo de alumnos se compone en un 15% de extranjeros, en su mayoría paraguayos, peruanos, bolivianos y colombianos, intentamos que haya una integración de los alumnos, pero sobre todo de brindarles contención, que es lo que los pibes se merecen“. La directora, que trabaja desde hace 19 años en establecimiento, agrega: “Somos la única de las escuelas técnicas del distrito que tiene un comedor con un cupo de 397 alumnos y tenemos 660, entonces hacemos lo que podemos para racionalizar recursos y que los chicos coman todos. Lo que tenemos, lo mantenemos con cooperadora porque desde el Consejo Escolar nos llega muy poco”.

La “Evita” aglutina a estudiantes del primer cordón de José C. Paz y el tercer cordón de Moreno. Leila Paiva, alumna del quinto año de Electricidad de esta escuela, relata: “Me gusta estudiar en la Técnica, la curiosidad me llevó a hacer esta especialización, mis excompañeros dijeron que era difícil y eso hizo que me interesara más. Además, formo parte del centro de estudiantes, está bueno que todos participemos”. Leila agrega que la relación con los directivos es activa y que siempre están presentes para lo que los estudiantes necesiten. A la hora de referirse a su situación familiar, la joven dice: “Mi papá hace changas en albañilería y mi mamá es ama de casa, acá la cosa es así comúnmente. Todos mis compañeros más o menos están así.”

Agustín Díaz Fleitas, técnico electromecánico, profesor de Taller en la E.E.S.T Nº 1 “Javier Tapié” de General Rodríguez, da clases desde hace diez años y dice que la educación técnica está mejorando a pesar de la coyuntura socioeconómica de nuestro país. Díaz Fleitas viene de un ámbito que no es específicamente la educación. Trabajó varios años en la industria antes de realizar el tramo pedagógico y rememora una de las peores épocas para la industria: “Fue lo peor en la era de Menem cuando se cerraban las fábricas y tenías a los ingenieros haciendo de tacheros, y en las técnicas se daban los bachilleratos al igual que cualquier escuela media, el polimodal fue terrible para la educación técnica. Hoy en día la Argentina no es un país de fabricación, es un lugar de ensamble, pero así los chicos que salen de acá tienen más oportunidades”.

El “Tapié”, como se lo conoce comúnmente, brinda las tecnicaturas de electrónica, electromecánica y en industria de alimentos, abastece de mano de obra calificada a la industria local y tiene a La Serenísima y Valente (Bimbo) como los mayores empleadores de jóvenes técnicos; además el municipio cuenta con polos industriales que hacen de General Rodríguez un lugar de mayores posibilidades en comparación con los distritos de Moreno o José C. Paz. Los alumnos de Díaz Fleitas, en contraste con Leila, tienen familiares que desempeñan sus tareas como técnicos en diferentes empresas de la zona y, al graduarse, ya contaban con una posibilidad muy alta de tener trabajo acorde a sus estudios.

Empleo joven

Todos los estudiantes del séptimo año de las escuelas técnicas realizan 200 horas de prácticas profesionalizantes en donde cumplen tareas tanto en la propia escuela como en diferentes empresas. Estas prácticas son el primer paso para el desarrollo laboral de los estudiantes a futuro. Ramón Villareal comenta: “Tenemos un seguimiento de los chicos que mandamos afuera, estos no pueden ser empleados por los empleadores cuando están realizando las prácticas, con esto evitamos la deserción escolar. Actualmente, una gran cantidad de estudiantes están haciendo las prácticas, algunos en el hospital y la municipalidad de Moreno, otros en empresas, después consigue laburo de técnico o maestro mayor cerca del 20%.” El directivo y gremialista agrega: “Los que tienen la posibilidad de seguir formándose lo hacen, pero en el ‘mientras tanto’ muchos trabajan de lo que pueden. Antes la tasa de empleo joven de técnicos era más alta, pero con la caída de las PyMEs este último tiempo les cuesta más insertarse a los jóvenes. De todas formas, tenemos una plantilla de egresados disponible para las empresas de la zona”.

Díaz Fleitas suma su testimonio: “Cerca del 80% hace las prácticas en las fábricas. Lo que funciona muy bien en General Rodríguez es la oficina de empleo, tenemos una profe que trabaja ahí y arma el vínculo de las empresas con los chicos que buscan trabajo. Buscamos las empresas en donde los alumnos puedan hacer las prácticas pero a veces la burocracia nos atrasa un poco.”

En el otro extremo, Silvina Fernández asegura: “José Paz cuenta con un solo polo productivo que es el SIPEM, no tenemos 18 polos productivos como Moreno, por eso nosotros debemos ir buscando lugares donde los pibes trabajen, y que sean prácticas formativas que les sirva, no que les hagan barrer, también laburamos con la salita, con el campo de deporte ‘La Sonia’, con un centro cultural que se inauguró en el barrio, trabajamos en red para mejorar, pero a veces con los diferentes proyectos políticos se nos viene todo atrás”. Añade que “el trabajo va a hacer que los chicos tengan otras posibilidades y otras visiones distintas a las que venían teniendo. Si la escuela baja los brazos no vamos a poder generar ningún tipo de cambio y si cerrás la escuela, matás a un barrio.” Así, entre ciertas posibilidades de inserción laboral y la desindustriaización del país, se mantienen las escuelas técnicas. La Argentina misma…

Jul 30, 2019 | Culturas, Novedades

Represión de Gendarmería Nacional a trabajadores de la empresa Cresta Roja (diciembre 2015)

Se presenta la segunda edición de la muestra «I(nte)rrupciones de la política», un recorrido por la producción fotográfica de la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación (ANCCOM), en el Edificio Anexo A de la Cámara de Diputados (Riobamba 25, CABA). Con imágenes recuperadas desde el 2015 a esta parte, la exposición propone mostrar momentos alusivos a diferentes manifestaciones populares acontecidas durante esos años. En un trabajo conjunto con el Área de Imagen y Política de la carrera y la dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), ANCCOM apuesta a visibilizar las producciones de sus jóvenes fotógrafos que, día a día, trabajan problemáticas a menudo invisibilizadas por los medios comerciales de comunicación.

“Las imágenes transforman el mundo, participan de la vida social y ésta debe ser pensada políticamente como un lugar de disputa permanente, por aquello que es visto y aquello que es invisibilizado”, explicó Betina Guindi, una de las co-organizadoras de la muestra y responsable del Área de Imagen y Política de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. La apuesta por inaugurar una segunda edición de la muestra se da luego de que la agencia fuera declarada de interés por la Cámara de Diputados, el pasado junio del 2018. “La propuesta de realizar la muestra nos llegó por parte del diputado Pablo Carro, quien elevó el pedido a nuestra Dirección de Cultura, que actúa como nexo entre diputados y diputadas que estén interesados en promover a diferentes artistas”, cuenta Valeria Ré, curadora de arte en la dirección de Cultura del Congreso.

Vincular la producción teórica con la labor diaria de ANCCOM fue uno de los objetivos principales desde el primer momento. “Nuestra propuesta era tender puentes entre nuestro trabajo teórico y la práctica periodística de la agencia, por medio de una especie de curaduría que nos permitiera tensar las imágenes a la luz de ciertas lecturas políticas”, explica Guindi. “Se trata de poner en valor todo el trabajo que viene haciendo ANCCOM”, concuerda Larisa Kejval, secretaria académica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. “Es importante porque a pesar de ser ANCCOM un medio universitario, su eje no está en la universidad, sino que se constituye como un medio público, como una agencia de noticias que tiene un relato y una mirada de la sociedad y de lo que ocurre en nuestra época”, agrega.

Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 40 años del último golpe militar (marzo de 2016).

La exhibición estará conformada por una selección de 40 fotos. A las presentadas en la primera edición, en octubre del 2018, en el Centro Cultural Caras y Caretas, se le suman 6 nuevas imágenes de este último periodo. En esta segunda edición se enfatizaron ciertos ejes temáticos, habituales en la agenda de cobertura de la agencia, como los derechos humanos, los conflictos de los y las trabajadoras, la violencia institucional y las nuevas representaciones de las mujeres y la diversidad. “Es testimonio de una época”, afirma Larisa Kevjal y añade: “Han sido años de fuerte regresividad de derechos en todos los ámbitos de lo social y creemos que ésta es una forma de testimoniar los conflictos acontecidos”.

Victoria Gesualdi, una de las coordinadoras del área de fotografía de ANCCOM, subraya que la labor fotoperiodística de la agencia ha ido construyendo una memoria visual e histórica, a través de una mirada retrospectiva en el que las imágenes empezaron a tomar otro valor. “Creemos que se trata de pensar en cómo ANCCOM miró a este periodo que transcurrió, en su mayoría, bajo el gobierno de Mauricio Macri, en donde han habido ciertos emergentes sociales y políticos muy representativos de la época, como la pobreza, la lucha docente, los presos políticos, la violación de derechos humanos, el feminismo y su marea verde”, concluye.

En su mayoría, las fotografías seleccionadas fueron publicadas con anterioridad por la agencia en la edición diaria, tanto en las aperturas de notas como en las galerías. El trabajo de curaduría consistió en seleccionar aquellas que transmitieran de mejor manera los temas a abordar. “Elegimos imágenes que se destacaban desde lo estético y lo compositivo, aquellas que tenían la potencia de interpelar al espectador”, afirma Gesualdi. “El fotoperiodismo es fotografía en contexto, pero al correr a las fotos del eje de lo cotidiano, de emergencia de la noticia, aquellas que se seleccionaran necesitaban condensar de forma precisa y potente el tema que se abordaba sin la necesidad de un texto que lo desarrolle”, continua la coordinadora.

Pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito frente al Congreso de la Nación (febrero 2018).

Más allá de lo temático, la exhibición también propone reflexionar sobre el rol del fotoperiodismo bajo las actuales condiciones laborales, signadas por la precariedad y el individualismo. “Últimamente, el periodismo tiene una cierta tendencia a producirse sólo desde el escritorio, consultando fuentes online. Se trata de poner en evidencia otro modo de hacer periodismo, cuyo rasgo distintivo es salir a la calle, es ir en busca de la fuente y de los protagonistas”, comenta Larisa Kejval. En este sentido, Betina Guindi concuerda en el papel que desarrolla la agencia como medio de comunicación para los estudiantes y para el afuera: “ANCCOM fue un hito en la formación de los estudiantes”, afirma y continúa, “ellos lo demandaban y de nuestro lado implicaba poder lograr algún tipo de práctica pre profesional que no estuviera atravesada por una lógica mercantil”.

Desde su rol como coordinadora de la sección de fotografía de la agencia, Gesualdi reflexiona: “Nuestros practicantes participan entre 6 meses y un año en ANCCOM, y durante ese tiempo tratamos de construir un perfil de fotoperiodista como comunicador para que las imágenes que produzcan no sean solo una ilustración del texto, sino que tengan una potencia significativa”. Al respecto, Kejval concluye: “Creemos que con esta muestra vamos a poder dar una discusión sobre cómo se está haciendo el periodismo hoy. Entendemos que en esto la Carrera de Comunicación tiene algo para decir”.

La muestra fotográfica «I(nte)rrupciones de la política» se inaugura el 30 de julio a las 15 horas en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados. Estará en exhibición hasta el 9 de agosto

Milagro Sala sale a saludar a las activistas que exigen su liberación (diciembre de 2018).

Jul 18, 2019 | Comunidad, Novedades

Domingo 17 de julio de 1994, a la tarde

*Sofía Guterman, madre de Andrea Guterman.

Andrea Guterman llegó a la casa de sus padres con su novio para ver el último partido del mundial. “Qué lindo tenés el pelo”, le dijo Sofía a su hija que llevaba unos reflejos nuevos en su cabello largo. “Sí, pero anoche volví a soñar lo mismo”. A Sofía y a Andrea ese sueño las tenía intranquilas. Hacía unos meses que Andrea soñaba que la querían matar. “¿Pero quién te quiere matar?”, preguntaba Sofía. “No sé. No tienen cara. En el lugar hay muchas piedras. Pero ayer, cuando volví a soñar, estaban los abuelos. Me dijeron que no me preocupe, que ellos me van a cuidar”. Sofía intentaba calmar a su hija diciéndole que tal vez sus sueños se debían a las películas de suspenso que tanto veía.

Andrea, que trabajaba como como maestra jardinera en La gotita de agua, el jardín de infantes de Aguas Argentinas –institución a la que entró luego de rendir exámenes para los que se había esforzado mucho- se acababa de quedar sin trabajo. “Yo le sugerí que vaya a AMIA a buscar trabajo. Ella dudaba en ir porque nunca había entrado antes. Le dije que la acompañaba, como siempre. Me respondió: ‘Capaz voy mañana’. Pero yo justo ese día no podía porque tenía que preparar exámenes para los chicos que se llevaron materias. ‘No sé si voy a ir el martes. Se viene el Día del Amigo y voy a comprar regalitos para las chicas”.

*****

Domingo 17 de julio de 1994, a la noche

*Keren Weinstein -hija de Ana Weinstein-. Entonces, cuñada de Ileana Mercovich

El domingo a la noche Keren fue a cenar a la casa de sus suegros, en Belgrano, con su novio de aquella época, el hermano de su novio, y la novia del hermano, Ileana Mercovich. Comieron en familia, como una noche cualquiera. Entre charla y charla, Ileana comentó esa noche que estaba en busca de trabajo.

*****

Domingo 17 de julio de 1994, medianoche

A Sofía Guterman le contaron que los vecinos de la calle Pasteur comenzaron a salir a sus balcones a pesar del frío del invierno. El sonido de tres helicópteros en la cuadra no los dejaba dormir.

*****

Lunes 18 de julio de 1994, a la mañana

Keren Weinstein se despertó alrededor de las 8, se tomó el subte de la línea D para llegar a su trabajo en una agencia de publicidad.

Tres horas después, sonó el teléfono de línea. Su madre, minutos atrás, había saltando a una terraza vecina. Pidió un teléfono prestado a alguien de la casa de al lado. “Cuando atiendo era mi mamá, Anita, a los gritos, diciendo: ‘¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Voló la AMIA”, recuerda Keren. Su madre, empleada de la mutual, le dijo que probablemente haya sido un escape de gas. “Voy para allá”, dijo Keren.

En cambio, Sofía Guterman no había podido dormir en toda la noche. El sueño del que le había hablado su hija la tenía preocupada. Entonces la llamó por teléfono, a las 9 de la mañana, para decirle que no salga de su casa, que ella la acompañaría otro día a presentarse en la AMIA. Pero la atendió el contestador. Andrea había salido temprano.

Sofía se sentó en la cocina a preparar los exámenes. A las 10:30 sonó el teléfono. Era el novio de su hija. “Me dijo: ‘¿Andrea está con vos? ¿Sabés si fue a AMIA?’. Le dije que no sabía. Me respondió: ‘Te dejo, te dejo, que estoy apurado’”.

Alrededor de las 11:00 sonó nuevamente el teléfono. “Mi marido me dijo que estaba intentando comunicarse con una familia, que habían sido vecinos nuestros y que en ese momento vivían cerca de Pasteur. Le pregunté por qué. ‘¿No sabés lo que pasó? Volaron la AMIA’, dijo. ‘Pero Andrea fue para allá’”.

“Cuando mi marido se dirige hacia AMIA, encuentra al novio de Andrea parado en la mitad del desastre”, cuenta Sofía. Mientras, ella junto a su hermana y una amiga, encontraron en la guía telefónica el jardín donde Andrea quería ir a anotarse primero, antes de dirigirse a la mutual. Llamaron y le dijeron que su hija salió del lugar una media hora antes de que estalle la bomba. “No era de preocuparnos, y no nos había llamado. Era muy puntual. Pero a las 13 empezamos a pensar que algo había pasado y a buscarla”.

Mientras los padres de Andrea Guterman comenzaban su búsqueda, un taxi dejó a Keren Weinstein y a una compañera de trabajo que la acompañó unas cuadras antes de Pasteur al 600. Había mucho tránsito y se escuchaban sirenas. Nadie sabía todavía con certeza qué había pasado.

Caminaron cuadras que parecían más largas que lo habitual esquivando vidrios rotos. Era un caos total. “Milagrosamente me encontré con mi mamá en una esquina, estaba intacta. Al lado había una chica que buscaba a su novio desesperada”.

Pocas horas después encontraron el auto de Ileana Mercovich estacionado cerca de AMIA.

*****

Horas después de la bomba

Keren y Ana Weinstein fueron al edificio donde estaban los familiares reunidos. Llevaban perros para ayudar a buscar y se organizaban grupos de voluntarios. “La gente venía desesperada. Ahora sí se sabía lo que había pasado. Decían quién estaba en cada hospital. Al rato llegó mi abuela con mi tía. Mi abuela, que es sobreviviente del Holocausto, estaba totalmente en shock por vivir una situación tan tremenda. Recuerdo cuando los rabinos avisaban que habían encontrado a alguien. El desgarro, los gritos de esa familia”, recuerda Keren. En un cuartito, con familiares en frente, ella -junto a otros varios- anotaban en una máquina de escribir descripciones físicas de las personas que no aparecían.

La presente es la lista de heridos y muertos hasta el momento:

Fallecidos en total: 26

Sin identificar: 15

Identificados: 11

Heridos en total: 142

Parte Informativo (18/7 23:40 hs.).

Paralelamente, Keren no podía comunicarse con su padre, quien, en la televisión, vio a la AMIA destrozada. La imagen que todavía los noticieros repiten una y otra vez. El padre no sabía dónde ir, en qué lugar buscar. Vivió la desesperación hasta que recibió el llamado en el que su esposa le decía que estaba bien.

A las 2 de la mañana del 19 de julio Keren y Ana llegaron a su casa. Sin embargo, aún les costaba entender lo que había pasado. Mirta Strier, compañera de trabajo cercana de Ana, era otra de las 85 víctimas.

*****

Una semana después

Sofía y Alberto Guterman estuvieron siete días buscando a Andrea. En la televisión se mostraba su foto. Pasaban los días ¿Dónde está Andrea?

La séptima noche ya casi se daba por finalizado el trabajo de búsqueda. Tras levantar una pared encontraron a todos los que habían ido a la Bolsa de Trabajo. Allí estaban también Andrea Guterman e Ileana Mercovich.

*****

25 años después

“Un día estábamos en una confitería. Andrea me miró y me dijo: ‘¿Cómo seré yo cuando tenga tu edad?’ Y yo le dije: ‘Sos joven. Vos vas a formar una familia. ¡La que va a sufrir el gran cambio voy a ser yo que voy a tener 25 años más!’. Y ¿sabés qué? Este año pasaron 25 años de esa conversación”, cuenta Sofía. Todavía hoy recuerda también ese sueño persistente de su hija, y reflexiona: “Fue como una premonición. Las piedras en el sueño, en el atentado los escombros. Andrea no les veía la cara. Y hasta el día de hoy nosotros tampoco sabemos quiénes fueron”.