May 17, 2021 | Géneros, Novedades

Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dio origen así al “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que se conmemora cada 17 de mayo.

Si bien está instalada la palabra fobia –que hace referencia al miedo, aversión o rechazo–, es necesario ponerla en debate: los crímenes cometidos hacia personas LGBTIQ+ son producidos por odio, no por miedo.

Gustavo Pecoraro (56), escritor y comunicador marica, adhiere a esta idea y rememora el caso de Matthew Shepard, un estudiante estadounidense asesinado en 1998 por dos hombres, quienes, en el juicio, confesaron haber cometido el crimen porque él se les había insinuado, es decir, usaron la fobia como argumento.

Pecoraro prefiere utilizar los conceptos de lesboodio, transodio, biodio y homoodio. Tampoco se siente representado por el término “varón”, afirma que está ligado a una cuestión heterosexual. Y cuando se empezó a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, se dio cuenta de que a él no le correspondía esa tarea, sino que debía construir su propia identidad. Así fue que decidió reivindicarse como marica.

Consultado por ANCCOM si cree que en algunos ámbitos sigue habiendo más discriminación que en otros, sostiene: “Se siente, está siempre, es como el aire, por eso existe el armario”. Y agrega que por su militancia es probable que si le gritan “puto” lo reciba como “un bocinazo”.

El activista advierte que el avance no es mundial, es desparejo. “En Argentina tenemos un montón de leyes para defendernos, hay abogades y hay gente que está trabajando en la defensa, por más que sea una lucha constante. Hay lugares donde es mucho peor. Hace poco, en un pueblo en Irán, fue asesinado un joven veinteañero por sus primos y hermanos, por su propia familia”, cuenta.

Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto es grave porque significa que un tercio de los estados miembros de la ONU (sobre un total de 193) siguen criminalizando la homosexualidad. Y aunque en América latina la legislación acompaña muchos avances, hoy siguen dándose crímenes de odio. En Brasil, cada 25 horas una persona de la comunidad LGBTIQ+ es asesinada. En Argentina, Tehuel está desaparecido hace más de dos meses.

Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades.

Discriminación cotidiana

La discriminación también se manifiesta en las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Este último, un derecho básico, es obstaculizado cotidianamente por las inmobiliarias, que suelen rechazar potenciales inquilinos trans y travestis por asociar su identidad a lo promiscuo, al consumo de drogas y a la prostitución.

Ayelén Beker es una cantante y activista trans. A través del arte tuvo la oportunidad de independizarse y de acceder a un alquiler. Sin embargo, la pandemia la obligó a buscar opciones para subsistir y confiesa haber sacado “el traje de puta que las travas siempre llevan en la cartera”.

Hace dos años que vive en el mismo edificio y desde el primer momento sufrió discriminación de una vecina que jamás reconoció su identidad de género. Durante la cuarentena, Beker le abrió las puertas a compañeras que se habían quedado en la calle y repartió viandas, todas acciones que fueron motivos de conflicto.

“Hace unos dos meses, me llamó la inmobiliaria para decirme que mi departamento estaba denunciado como ‘privado’ por el consorcio de vecinos porque recibía muchas visitas. Les dije que nada que ver, que yo vivo en mi casa, y que en todo caso si ella (por la vecina) quería saber si soy puta, me lo preguntara”, relata.

Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género.

Un día llegó al edificio y encontró la entrada empapelada con carteles que anunciaban la prohibición del trabajo sexual. Como justificación afirmaba que el uso de los departamentos sólo podía estar destinado a viviendas familiares. Al mismo tiempo, amenazaban con hacer uso legal de las filmaciones que registran las cámaras del edificio. En otras palabras, amenazaba a todo aquel que fuera invitado por ella. “Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”, subraya.

Indignada, arrancó los carteles y eligió el camino legal. “Quieren sacar nuestro lado más feo: la trava, puta, quilombera. Pero yo no entré en su juego”, explica. Les mandó una intimación, pero el consorcio no cedió. Así, el acoso fue cobrando todas las formas posibles: la acusaron de trata de personas, le bloquearon la llave de entrada, le cortaron los servicios. El hostigamiento persistió y todavía continúa.

“Estoy esperando los tiempos de la justicia, que además no está hecha para nosotras. Espero que se resuelva. Quiero vivir tranquila en mi casa, como cualquier persona que paga su alquiler. No molesto a nadie”, declara.

El suyo no es un caso aislado. Para la comunidad trans, la dificultad para acceder a una vivienda es un problema diario. Son constantemente echados y excluidos. “En la pandemia han venido a dormir amigas que no tenían adónde ir. Es así siempre. Terminás volviendo a la casa de tus padres sintiéndote una vividora, un parásito, porque la sociedad no te deja llevar una vida normal. Siempre estuvimos marginadas”, remarca.

Pese a que el alquiler de su departamento está a su nombre, los trámites previos a firmar el contrato los tuvo que hacer su mamá: “Me pasó dos o tres veces de ir a las inmobiliarias y que me digan que sí por compromiso, pero cuando quise señar ‘el departamento ya se había alquilado’. Por eso le tuve que pedir ayuda”, cuenta. En ocasiones, incluso, le han querido cobrar el doble en pensiones.

“Necesitamos una ley, un amparo para las personas travestis, para que podamos alquilar tranquilas. Nos excluyen de todos lados. Una lo naturaliza y termina creyendo que es normal. Te acostumbrás a irte de todos lados porque sos puta o travesti. La vivienda es lo primordial para las personas. No puede ser que vivamos así, estamos en el 2021 con un gobierno que supuestamente es diverso. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos”, opina.

En septiembre del año pasado se anunció el Decreto 721/2020, que establece un cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. “No debería ser necesario un cupo laboral trans –según Beker–, pero es un avance. A nosotras, las travestis, nos cambia la vida tener acceso a un trabajo. Pero las personas no están capacitadas. Yo estuve trabajando en un camión de vacunación, que entré por un cupo, pero me tuve que ir porque mi coordinadora me hostigaba. Son personas que no entienden que vos entraste sin estudiar por un cupo. Formarte en una sociedad que no está preparada para que una travesti esté en una universidad o en un banco atendiéndote es muy difícil”.

Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. Mientras tanto, en Argentina, como en el resto del mundo, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada e imposibilitada a acceder a sus derechos fundamentales. Pero en los últimos años la fuerza del activismo logró instalar en la agenda política sus reclamos y el Estado está empezando a saldar la deuda histórica con los derechos humanos.

En 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo debate en el parlamento copó los medios y tras la sanción se modificó la mirada de la sociedad. “Lo importante es el derecho, representa un cambio cualitativo. No solo de los que veníamos peleando, empoderó a las nuevas generaciones y a partir de ahí se formaron decenas de organizaciones en todo el país y todos los partidos empezaron a tener un área de diversidad sexual. Y después llegó la Ley de Identidad de Género, referente mundial para el activismo”, concluye Pecoraro.

Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades

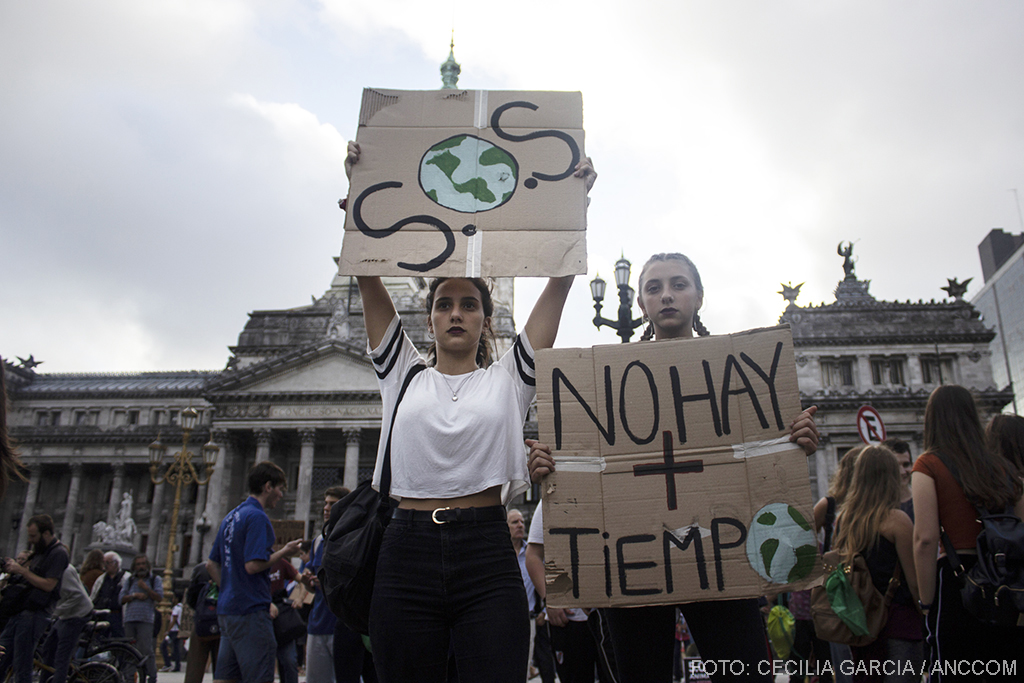

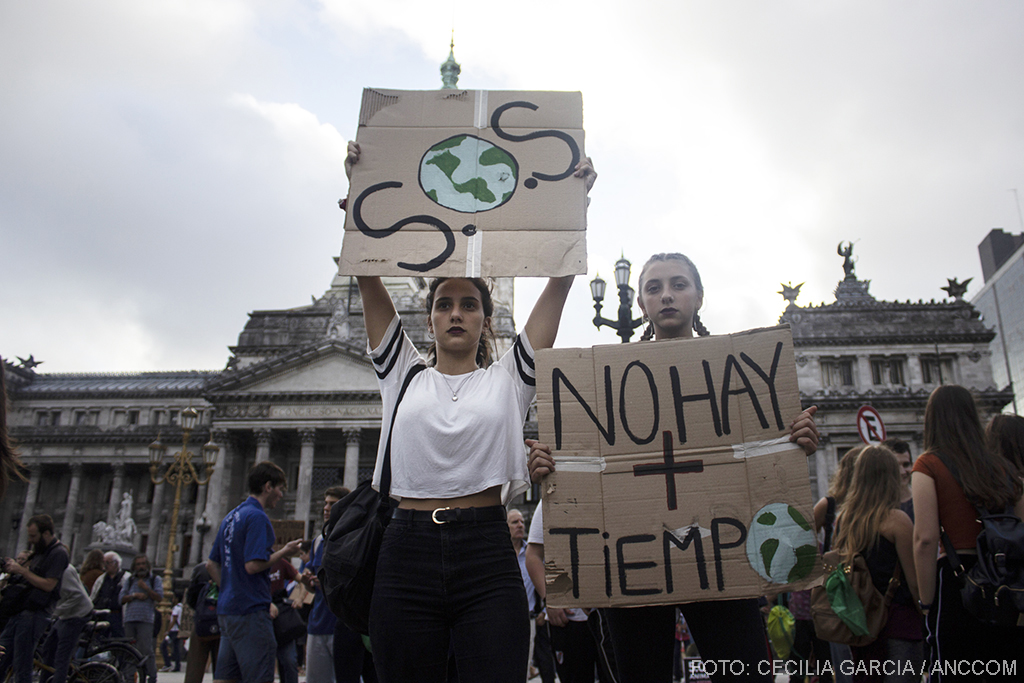

Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.

Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.

«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.

También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.

“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.

La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.

La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.

Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.

El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.

Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.

A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.

En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.

La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.

El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.

“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.

La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.

Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.

Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.

Abr 9, 2021 | Géneros, Novedades

Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.

El lugar de la detención

La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.

Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.

Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.

Todos los presentes

No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.

Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.

Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.

Detenida e incomunicada

Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.

Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».

Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.

Hipótesis del suicidio

Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.

El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.

Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.

«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Sin avances en la causa

La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.

Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.

Perspectiva de género

Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.

Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.

Mar 30, 2021 | Géneros, Novedades

Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans. En los últimos años, la comunidad LGTBIQ+ argentina conquistó un significativo número de derechos; sin embargo, no ocurrió lo mismo en todo el mundo. España, por ejemplo, hoy se encuentra en lucha por la actualización de su Ley de Identidad de Género.

Hace unas semanas, en el país europeo se hizo público un borrador de la nueva Ley Trans, impulsado por Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Unidas Podemos. El proyecto despertó debate dentro del movimiento feminista español y en el interior de la coalición de gobierno que pusieron en duda su aprobación. El retraso motivó a un conjunto de activistas a iniciar una huelga de hambre exigiendo la aprobación del borrador.

Latinoamérica y Argentina

En Argentina, las personas trans tienen garantizada una serie de derechos en base a convenciones internacionales, normativas nacionales (como la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario), legislaciones provinciales y decretos del Poder Ejecutivo relacionados con, por ejemplo, acceso al cambio de nombre en el DNI y partida de nacimiento en la adultez o en la infancia, derecho al respeto de la identidad de género en espacios educativos y, en el sistema de salud, acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal entre otros. El año pasado, el decreto 721/2020 garantizó un cupo laboral travesti-trans del 1% para el Sector Público Nacional.

¿Por qué es necesario echar luces sobre la legislación existente en la materia? Según reconoce el Estado argentino, la expectativa de vida de una persona trans oscila entre 35 y 40 años. La legislación argentina, aún con sus falencias en la práctica, lejos está de la realidad que se vive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Paraguay y Brasil, no cuentan con leyes de identidad de género.

Europa y España

En Europa, España tiene una legislación de 2007 que, si bien permite el cambio de nombre en el documento, lo avala mediante la patologización de sus solicitantes.

Según explica Rosa María García, activista española transfeminista y doctoranda en Filosofía y Género, la normativa que está en vigencia surgió en respuesta a una problemática urgente: hacia las décadas de 1970 y 1980, las mujeres trans que iban a los juzgados a solicitar el cambio registral se encontraban con jueces que no tenían jurisprudencia sobre la que hacer un fallo claro.

En este contexto, los magistrados exigían un marco legal para saber cómo actuar ante estos reclamos. Así surgió la Ley 3/2007, una regulación que nació con 15 de años de retraso respecto a las demandas de los movimientos sociales, de los Principios de Yogyakarta –que se publicaron en 2006– y de varias de las legislaciones que ya existían en Europa.

A diferencia de la ley argentina, la normativa española impone dos condiciones fundamentales para responder a la solicitud: por un lado, tener un informe diagnóstico de disforia de género. Esta primera cláusula supone la patologización de las personas trans, ya que entiende que para acceder al pedido se debe estar bajo el diagnóstico de “transexualidad”. En 2012, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó de su manual este concepto ya que dejó de considerarlo como una patología. Hacia 2018, también se expidió la Organización Mundial de la Salud (OMS): la disconformidad de género se definió como una condición correspondiente a la salud sexual.

La segunda cláusula exige acreditar al menos dos años bajo tratamiento médico con hormonas. En 2018, una instrucción de la Dirección General del Registro Civil habilitó el cambio de nombre simplemente presentando documento, sin la exigencia de acreditar un informe psicológico. De cualquier manera, la legislación actual no prevé la existencia de personas no binarias ni establece las mismas garantías para todo el territorio: existen normativas específicas de cada comunidad autónoma, pero son muy limitadas porque están acotadas a sus competencias. Según García: “Es problemático, porque quizás a 20km de distancia de donde estás tus derechos son otros”.

El proyecto de ley de Montero busca armonizar estas legislaciones y ajustarse a los estándares internacionales. Sin embargo, no trataría problemas de fondo. Un ejemplo son las personas migrantes que no estarían afectadas por esta legislación que contempla solo a españoles: “Muchas mujeres trans migrantes encuentran la prostitución como única salida frente a la falta de derechos”, según indica la doctoranda en Filosofía y Género.

Desde un punto de vista más optimista, la actualización de la ley permitiría ampliar garantías legales de forma integral: ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de los varones trans, por ejemplo? En Argentina, gracias a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito –y la posterior sanción de la ley Nº27.610– incluyó como sujeto de derechos a las personas gestantes. De esta forma, no solamente se contemplan los derechos reproductivos de mujeres cisgénero (cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer), sino que también se prevé el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para varones trans y personas no binarias.

Feb 25, 2021 | Novedades, Trabajo

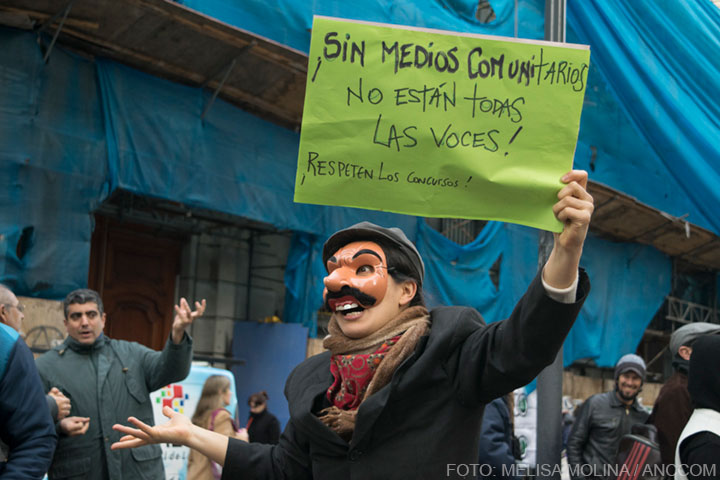

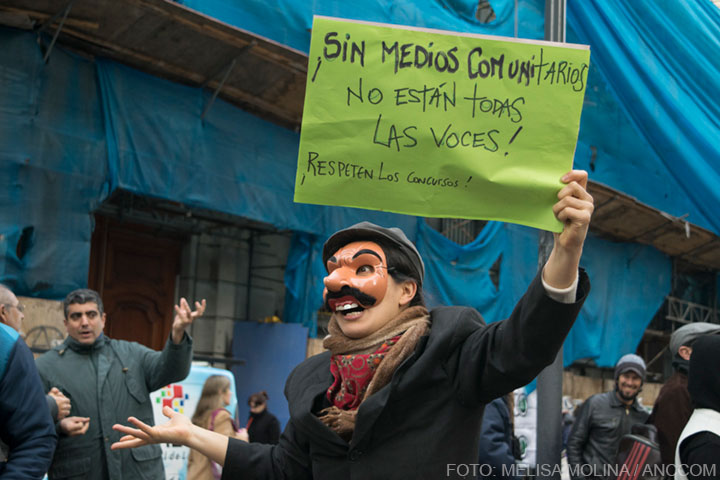

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio de la Secretaría de Economía Social, lanzó el capítulo “Trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios” del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP). De esta manera, las y los comunicadores de los medios comunitarios, alternativos, populares, originarios, digitales y de las TIC´S, pasarán a ser reconocidos dentro del universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. A partir de esta nueva pestaña que se abre en el ReNaTEP, las y los trabajadores de la comunicación alternativa podrán inscribirse en el registro y así intentar cambiar la suerte un segmento que parecía invisibilizado por parte del Estado

David Magnarelli, Coordinador de Medios Comunitarios de la Secretaría de Economía Social, sostiene que el registro no solo está destinado a las y los comunicadores, “sino que también a los técnicos, operadores, diseñadores, toda la gente que labura atrás de medios y que siempre lo hace en negro. Lo que intentamos con esto es obtener una radiografía al sector, por cuánta gente está conformado y a partir de ahí sacar el recorte.” También menciona que, a solo dos meses de dar inicio al registro, ya son más de 13 mil trabajadores registrados y se espera que sean más en los próximos meses, ya que planean realizar una campaña de inscripción.

Los principales beneficios a los que van a poder acceder las y los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios son los programas de asistencia del Estado que brinda hacia el sector de la economía popular. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), explica: “Hay dos líneas fuertes que se están planteando, en realidad tres líneas: una es Potenciar Comunicación, es decir Potenciar Trabajo, pero volcada específicamente a la comunicación; y líneas de formación, que hay dos que son centrales: una tiene que ver con las nuevas tecnologías, y otra con legislación.”

Esta propuesta, lanzada por la Secretaría de Economía Social, ostenta una ruptura en el paradigma del sector autogestionado de la comunicación, el cual se caracteriza por la presencia de trabajadores que tienen que acudir a la realización de otras tareas para poder sustentarse. Esto se debe a que los medios comunitarios o alternativos no logran generar ingresos suficientes por no perseguir una lógica comercial, la cual limitaría su capacidad de generar contenido diverso que haga eco de las distintas realidades que no exhiben las grandes empresas mediáticas. En relación con esta realidad, Martín Díaz, integrante de la dirección de Radio Arraigo de La Matanza, cuenta: “El ReNaTEP, contemplando el tema de la comunicación comunitaria y los diferentes medios autogestionados, es una puerta como para que, en este contexto de pandemia, aquellos trabajadores que vienen en un proceso de la comunicación comunitaria puedan acceder a algún tipo de subsidio.”

Además de proponer cambios a nivel económico, estas asistencias por parte del Estado pueden marcar un antes y un después en la calidad profesional de las y los trabajadores de la comunicación, lo que puede llegar a mejorar las condiciones del medio. “El gran desafío es que los compañeros puedan acceder a través de este registro a diferentes posibilidades, de poder seguir capacitándose, formándose, y poder pelear el día a día en una situación que es bastante crítica”, afirma Díaz.

.

Por otro lado, Belén Del Huerto, trabajadora del medio comunitario tucumano La Nota, menciona la realidad que viven los medios comunitarios a lo largo del país: “Nosotros revindicamos el hecho de ser un medio sostenido por sus trabajadores, pero obviamente tenemos las limitaciones en cuanto a lo económico. Vemos que la pauta oficial está repartida en los grandes medios, y no en democratizar las voces y mucho menos federalizar las voces, que es nuestro gran pedido.” Además, aclara: “Ya estamos registrados, tenemos todos los papeles en regla, tenemos acá un organismo que es el IPACYM que gestiona cooperativas, tenemos relación con los organismos nacionales, pero falta la línea de financiamiento por parte del Estado, que es lo que corresponde, porque realmente cubrimos casos desde nuestro territorio y brindamos espacio y voz desde nuestro territorio con las problemáticas propias de vivir en el interior del país, lejos de la Capital Federal.”

Si bien la situación económica actual en la que están inmersos los medios comunitarios es poco favorable, las distintas fuentes consultadas coinciden en que la inclusión en el ReNaTEP es el punto de partida de un largo camino por recorrer para que la comunicación alternativa logre posicionarse al frente de la lucha por el sentido, por representar las distintas realidades de cada comunidad desde una mirada diversa, inclusiva y representante de las clases populares. Que el Estado brinde las herramientas necesarias es una condición fundamental para que la comunicación popular gane mayor visibilidad y pueda situar su mirada con la misma impronta que lo hacen los grandes medios de comunicación del país.