Abr 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

Con largas filas desde las primeras horas del día, la Plaza Congreso amaneció este miércoles con otro paisaje. El reclamo de los panaderos por los aumentos en insumos y tarifas que en las últimas semanas pusieron en jaque al sector fue multiplicado por las cientos de personas que se acercaron para apoyar la protesta y, además, llevarse una bolsa gratis. El “panazo” frente al Parlamento terminó ayer con la entrega de 7 mil kilos de pan.

Motorizada por los panaderos de la provincia de Buenos Aires, la acción se originó en el reciente aumento del bolsón de harina -los 50 kilos aumentaron un 50 por ciento entre enero y abril- que complicó la situación de un gremio que registra una caída de ventas cercana al 70 por ciento. El tarifazo en los servicios públicos dispuesto por el gobierno nacional hizo el resto: la luz sumó un aumento del 1.490 por ciento, el gas trepó un 1.297, y el agua el 996, según datos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste.

“Queremos que, de una vez por todas, el Gobierno entienda que hay 40 mil panaderías a lo largo y ancho del país. Son 400 mil puestos de trabajo y, si empiezan a retroceder las ventas, no va a quedar otra que dejar gente en la calle”, argumentó Rodolfo Silva, presidente del organismo, en diálogo con ANCCOM.

La elección del lugar de la protesta no fue casual. Además de un llamado de atención al gobierno, los panaderos dirigieron el reclamo al Congreso donde oficialismo y oposición continúan con la pulseada por los alcances y regulación de los aumentos en las tarifas. “Vinimos al Congreso para que el Gobierno y el Estado nos escuchen. Necesitamos que nos brinden tarifas diferenciales para nuestras industrias. Esta situación también va a afectar a la gente. Si mañana aumentamos el kilo de pan a 80 pesos, muchas personas dejarán de consumirlo porque no lo van a poder pagar”, explicó Alejandro Ovando, de la Cámara de Panaderos de Almirante Brown.

En representación del Centro de Panaderos de San Fernando y Tigre, Máximo Zamorano advirtió que “si el aumento salvaje de las tarifas continúa, se deberán trasladar los costos a un precio irreal sobre el pan”. Y sentenció: “Tanto los ciudadanos como los empleados de las panaderías serán los principales afectados”.

Las panaderías generan 400 mil puestos de trabajo a lo largo del país.

Apoyo y reclamo ciudadano

El “panazo” quedó amplificado en el testimonio de los vecinos que se acercaron a respaldar el reclamo y llevarse un poco de pan. “No vine hacer la fila sólo para retirar el pan, más bien me acerqué hasta aquí para apoyar la protesta, para que vean que el pueblo está con la lucha de los panaderos”, comentó Rubén, del barrio de Villa Crespo.

Fueron muchos los que aprovecharon el contacto con la prensa para expresar su rechazo al tarifazo. “Yo voté a (Mauricio) Macri más que nada por la inseguridad y aún tengo esperanzas de que la situación del país mejore en los dos años de mandato que le quedan. De todas maneras, me siento engañada por el Gobierno, tengo cargo de conciencia por haberlo votado y estoy angustiada por cómo estamos viviendo”, explicó Claudia, del Bajo Flores. Luego de retirar su bolsa de pan, la mujer también se sumó por un rato a una protesta de los docentes de la Provincia que se realizaba en otro extremo de la Plaza: su hijo se recibirá de maestro el año próximo.

Llegado desde La Matanza, José, trabajador de una cooperativa en territorio bonaerense, advirtió que el Gobierno está “matando” a ese sector de la economía. “La guita que nosotros nos ganamos producto de nuestro trabajo, la estamos invirtiendo en los impuestos. Es una vergüenza, pretenden que los ciudadanos nos pongamos contentos con pagar los servicios en tres cuotas”, subrayó.

En la fila también se agruparon trabajadores desempleados. “Sinceramente, vine porque te dan una bolsa de pan gratis. Para los que estamos desocupados y tenemos una familia significa una gran ayuda”, dijo Lorena, de Valentín Alsina.

“En este momento estoy sin trabajo, desde las diez estoy haciendo la fila para retirar pan. Vine también a apoyar a los panaderos; cuantos más ciudadanos seamos más visible será la protesta y el Gobierno tendrá que tomar nota de lo mal que estamos viviendo”, explicó Guillermo, de Flores.

La protesta siguió los pasos de las acciones que en los últimos meses también realizaron productores de fruta y verdura en el centro de la Ciudad, también con una alta adhesión ciudadana.

Abr 25, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

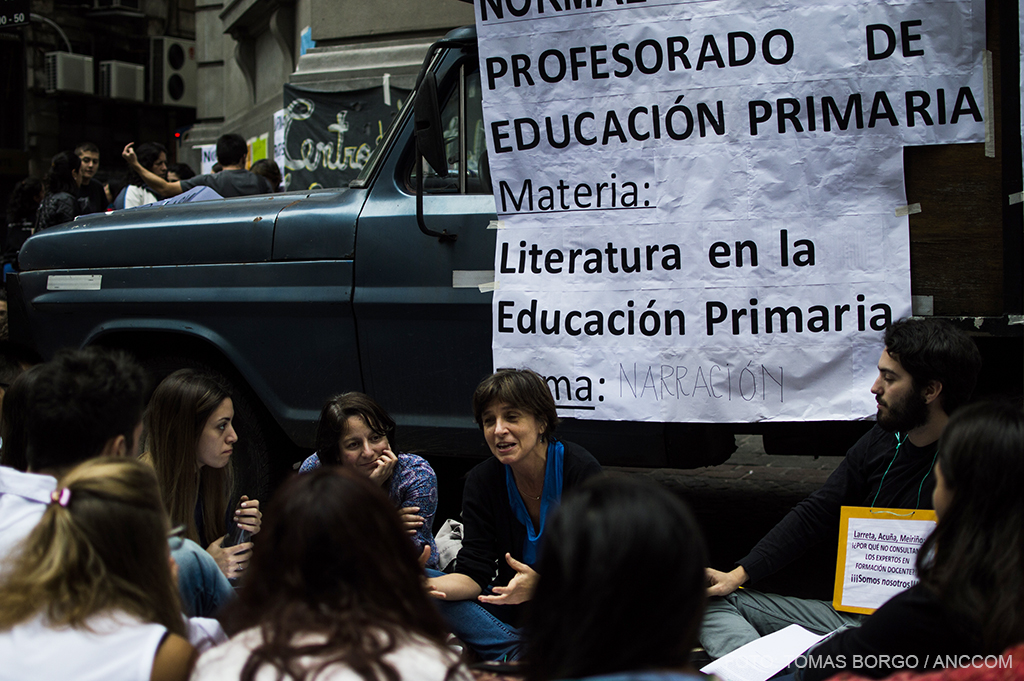

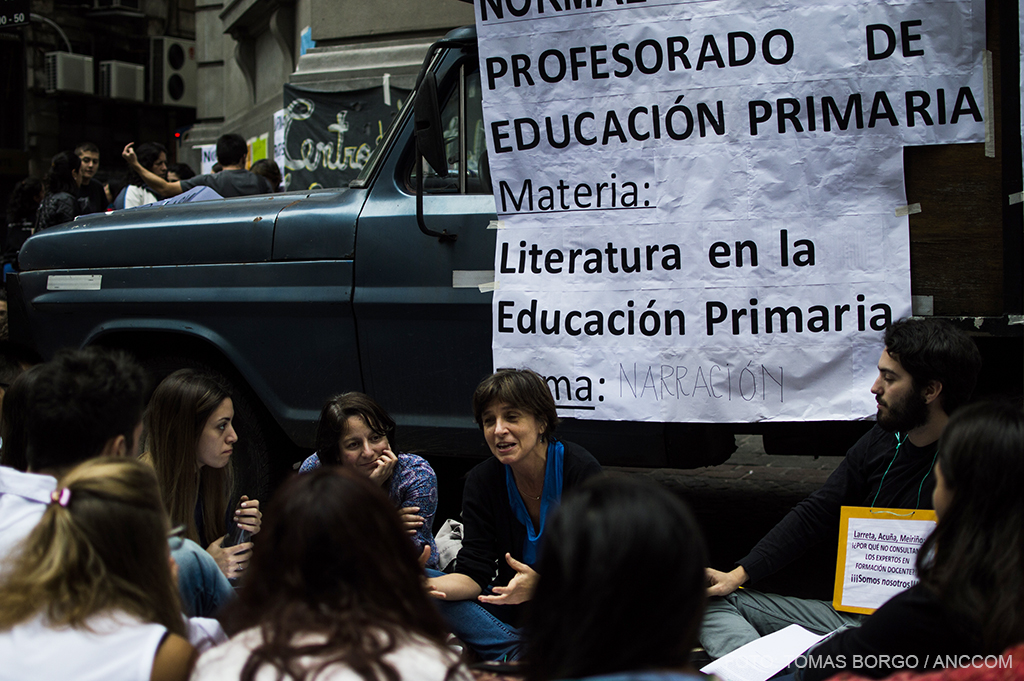

Este martes, los rectores de 29 Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la Ciudad de Buenos Aires expusieron por primera vez en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña sus argumentos contra el proyecto de ley oficialista que prevé la creación de la UniCABA (Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La iniciativa del Gobierno supone el cierre de la totalidad de los profesorados existentes, que serían reemplazados por una única institución de nivel universitario.

Una multitud se reunió frente a la Legislatura Porteña.

Pocos minutos pasadas las 15, el presidente de la comisión de Educación de la Legislatura porteña, Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos), dio inicio a la sesión. Se trató de la primera instancia en la cual los rectores de los 29 profesorados (los 21 dependientes de la Dirección de Formación Docente y los ocho de la Dirección de Formación Artística) nucleados en el Consejo de Educación Superior Estatal (CESGE) expusieron de manera conjunta sus argumentos contra el proyecto del oficialismo.

Los representantes de los institutos se dividieron para leer un extenso documento que analizó punto por punto las propuestas del proyecto y los argumentos que los funcionarios del oficialismo esgrimieron para defenderlo días atrás, en el mismo recinto. Mediante datos oficiales, estadísticas y palabras de especialistas, expusieron durante casi dos horas sus principales críticas a la UniCABA.

El principal énfasis de los rectores estuvo puesto en la “inestabilidad” e “incertidumbre” que tienen los trabajadores docentes ante la posibilidad de ser despedidos en caso que la iniciativa se convierta en ley. A su vez, los profesorados suponen hoy la existencia de cargos administrativos específicos del desenvolvimiento institucional, que podrían desaparecer con la creación de la universidad impulsada por el gobierno porteño. Al respecto, los rectores leyeron: “Si este nivel desaparece o es transferido, ¿de dónde provendrán dichos cargos para el funcionamiento de la institución en su conjunto? Evidentemente se presenta para ellos y nosotros un futuro incierto, con una precarización y falta de estabilidad laboral que hasta el momento no ha tenido respuesta ni en el proyecto ni en los funcionarios responsables de estas decisiones”.

Durante toda la semana, los docentes continuarán con las charlas y clases públicas.

En este mismo sentido, sobre la posible pérdida de cargos, el documento leído por los rectores sostuvo: “Lo único que se anunció es que se garantizará la estabilidad laboral conservando salario y antigüedad. Sin embargo, el subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, Javier Tarulla, durante la presentación en este mismo lugar, nunca explicó qué pasará con los cargos titulares, interinos y suplentes, y cómo se respetarán los derechos adquiridos según el estatuto que rige a los docentes ante la posibilidad de un nuevo estatuto elaborado por un rector oficialista. Toda esta situación ha creado una gran incertidumbre en los docentes que ven en riesgo sus puestos de trabajo, sus proyectos pedagógicos y su futuro previsional”.

A su vez, se refutó el argumento del “plan de estudios común”, planteado por el oficialismo porteño como una necesidad de generar un sistema unificado de contenidos para la enseñanza superior no universitaria en la Ciudad. En este sentido, los rectores leyeron: “El subsecretario Diego Meiriño, tras afirmar que la formación debe ser general y areal, propone que debe ser una enseñanza por capacidades. Nuestros institutos superiores forman en capacidades y, de hecho, la formación para el ejercicio de la enseñanza en contexto no puede ser de otra forma. Sin embargo, en la enunciación del Ejecutivo, tal afirmación cae en una falsa dicotomía que constituye un nuevo error. No hay sólida formación en capacidades en el nivel secundario y superior por fuera de las lógicas disciplinarias. Pensar que pueden desarrollarse las capacidades en general es, a la luz de los especialistas internacionales, una banalización de los contenidos en el proceso de transposición”.

Otro gran punto de conflicto es la jerarquización docente. Desde el oficialismo sostienen que la UniCABA, al ser una universidad, otorgaría mayor peso al título de los egresados. Al respecto, los rectores consideraron que “la jerarquización de la docencia se da con medidas concretas que operan sobre problemas concretos, no depositando todas las expectativas en un nuevo nombre y una nueva estructura, como plantea el Gobierno”.

Finalizada la sesión, ANCCOM dialogó con Patricia Simeone y Débora Kozak, rectoras del Instituto “Joaquín V. González” y la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1, respectivamente, y además presidenta y vicepresenta del CESGE. Simeone consideró que “con los argumentos, con las estadísticas, hemos rebatido uno por uno todos los fundamentos que supuestamente avalan la creación de una universidad que enmascara el cierre de 29 instituciones”. Y agregó que “atrás de esto hay un recorte económico y de la vida democrática”.

Por su parte, Kozak consideró que la sesión fue “una instancia particular porque deberíamos haber discutido con el Ejecutivo, con el Ministerio de Educación de la Ciudad”. “Estar en este escenario, donde tenemos que discutir algo con legisladores que en realidad no han recibido la información del oficialismo de manera acabada y completa, resulta un escenario muy difícil”, puntualizó. Sobre el proyecto en sí, la rectora de la Escuela Normal N°1, explicó que fue realizado “a las espaldas de la comunidad académica” y que “es absolutamente inviable, poco claro, y no tiene fundamentación”. Al mismo tiempo afirmó que, de aprobarse, “se empobrecería el nivel educativo”. “Si tenés una sola universidad que promueve el pensamiento único, un sólo enfoque, una sola mirada, claramente hay un empobrecimiento del conocimiento, porque se afecta la diversidad”, reflexionó. La vicepresidenta del CESGE sostuvo que el objetivo es que el proyecto no llegue a tratarse. “Sobran argumentos, pero no sabemos si esto puede prosperar como un debate en estas condiciones. El debate debe darse con las instituciones y con el Ministerio de Educación, por eso exigimos el retiro del proyecto”.

Lo que se vivió el martes en la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña fue histórico. Todos los institutos de formación docente se organizaron para resistir a un proyecto oficial que, según denuncian, posee una racionalidad más mercantil que educativa. Afuera, en las inmediaciones de la Legislatura, docentes y estudiantes realizaron clases públicas, algunos bailaron y cantaron. Otros llevaron pañuelos bordós con la consigna “educar es combatir”. La postal fue la de un colectivo que resiste con el aporte de cada uno de sus actores desde donde le toca.

Simeone explicó la comunión del reclamo: “¿Por qué los objetivos son comunes y transversales a todas las instituciones? Porque atacan a un sistema que los funcionarios del Gobierno porteño no reconocen, porque nunca han trabajado para él. Los objetivos de este proyecto no sólo destruyen a la formación docente, sino a la educación futura de nuestro país”.

Lo que viene

-Jueves 27, a las 15.30, el CESGE brindará una conferencia de prensa en la oficina 229 de la Legislatura Porteña.

-Viernes 28, se dará la segunda jornada de participación de los rectores en la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña. Se realizará en el Salón Montevideo (sala 021).

-Toda la semana, docentes y estudiantes continuarán acompañando con charlas y clases públicas.

Abr 20, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas

Alumbrada por una llama, la bandera de cabecera sintetizó el reclamo con una leyenda breve: “Basta de tarifazos”. Detrás, se multiplicaron con velas en todas las versiones. En botellas de plástico, casi por la mitad, más derretidas y más completas, sostenidas por antorchas caseras, o por vasitos de telgopor que resistían al viento que trataba de apagarlas. Entre las velas también había luces, blancas y de colores Y fueron miles los representantes de las sectoriales del país, de empresas recuperadas, de Pymes, de clubes de barrio, de vecinos y jubilados los que se unieron ayer en el Congreso para marchar hacia el Obelisco para reclamar al gobierno de Cambiemos una urgente revisión de los aumentos en las tarifas de servicios. La movilización había sido convocada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), y el Movimiento 21F que lidera el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el Tarifazo, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Contó, además, con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales como bancarios, canillitas y actores.

“Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad”. Voces de adultos, mujeres, ancianos, y niños entonaron con diferentes matices el Himno Argentino. “Por los 30.000 desaparecidos y por el chico que manejando su colectivo hace días fue asesinado brutalmente porque en el país no hay seguridad, por todas las víctimas”, se escuchó desde los micrófonos. Y por un minuto todo lo que había sido ruido se enmudeció.

La columna principal estuvo encabezada por los líderes de varias de las organizaciones convocantes: Pablo Moyano (Camioneros); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Micheli (CTA Autónoma); Daniel Catalano (ATE-Capital) y Omar Plaini (Canillitas). También marcharon el líder del partido MILES, Luis D Elia; el ex abogado de la CGT y actual diputado de Unidad Ciudadana, Héctor Recalde, y los referentes de los Metrodelegados, Roberto Pianelli; de los docentes bonaerenses de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, y del gremio de actores, Alejandra Darín.

Las organizaciones consensuaron un documento que fue leído en el cierre en la Plaza de la República, frente al Obelisco. El reclamo se concentró en el pedido de “prohibir los aumentos por un año” para la electricidad, el gas y el agua. Además, los manifestantes exigieron dar marcha atrás con los incrementos decretados a lo largo de este año y retrotraer el cuadro tarifario al 31 de diciembre de 2017.. Por último, pidieron devolver el dinero a quienes los hayan pagado aplicando descuentos en las futuras facturas y anular los cortes de servicios aplicados por falta de pago en cualquiera de estos servicios.

En los discursos también hubo duras críticas al proyecto avalado ayer por el gobierno -con usina en el radicalismo- para moderar el impacto de los aumentos. “La posibilidad que plantean de rever esta política tarifaria termina siendo una verdadera tomadura de pelo. Proponen prorratear las boletas en cuotas con interés, sin modificar ni una coma de imponer a los sectores más humildes tarifas que después no se van a poder pagar”, advirtió Yasky.

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA) y Lola Berthet, secretaria adjunta de la organización, leyeron el documento único de todas las organizaciones convocantes a la Marcha de las Velas contra el tarifazo. La redacción se había consensuado una semana antes en el Hotel Bauen.

“En su primera semana de gobierno, Mauricio Macri decretó la emergencia del sector eléctrico nacional. Desde entonces hasta hoy no sólo el cuadro tarifario de dicho sector sino de todos los servicios públicos experimentaron un aumento creciente”, describieron. Los manifestantes hicieron escuchar su descontento. “Esta política comporta un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante del derecho de los usuarios, y ello sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las grandes empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos”, subrayaron.

Y advirtieron: “Mientras en los hogares nos cuidamos, en las casas de todos y todas los que viven de su trabajo, y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz. Las cooperativas, las empresas recuperadas, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios que son las que emplean el mayor número de trabajadores de nuestro país ya no pueden hacer frente a la factura”.

“Nos comprometemos a persistir en esta clase de medidas legítimas de protesta hasta tanto el gobierno nacional escuche la incesante demanda ciudadana que lo interpela. Para nosotros la más amplia unidad de las organizaciones del pueblo es esta, la que forjamos en las calles levantando bien alto nuestras banderas comunes y así seguiremos. Este es nuestro compromiso”, concluyeron.

Fortalecidos por el eco del ruidazo del miércoles y la nutrida adhesión a la Marcha de las Velas de anoche, los manifestantes comenzaron la desmovilización en el centro de la ciudad. Las banderas se doblaron y las columnas comenzaron a desarmarse.

Abr 20, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas

Las tarifas de luz llegaron y las luces se apagaron. El fuego de los más vulnerables encendió las velas que este jueves iluminaron la protesta desde el Congreso hasta el Obelisco. “La Marcha de las Velas”, en rechazo al incremento de los servicios públicos que dispuso el gobierno, unió historias que exigían ser escuchadas y pedían respuesta. Además, de los integrantes de las organizaciones que convocaron a la marcha hubo miles de jubilados que con su vela en alto y con algún cartel daban cuenta de su situación de fragilidad.

Quiñones es un jubilado que se llegó a la marcha desde Villa Tranquila, Dock Sud, con su vela en alto y preguntándose: “¿Qué hago con mi sueldo? Con la poca plata que nos dan no hacemos nada”. Con sus 73 años, agobiado por la situación en la que se encuentra por los tarifazos dijo a ANCCOM: “Frutas ya no puedo comprar porque tengo que gastar en otras cosas que son más necesarias para comer”. Las frutas son necesarias para la alimentación, se sabe, pero lo que Quiñones busca es algo que le llene la panza.

Marcha de las Velas en rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos.

Los sueldos no nos alcanza a los jubilados, tenés que hacer changas”, dijo Cristina. Ella vive con su hija, que recientemente fue despedida sin causa de su trabajo, y con sus cuatro nietos de 17, 14, 10 y 2 años. Actualmente, el único ingreso que tienen es su jubilación y se les hace difícil vivir el día a día. “Voy a buscar la papa a donde sale 10 pesos porque si no te la cobran 20. Busco precios y no dejo de buscar”. Cristina es enfermera y se esfuerza por salir a hacer changas: “Todos los días los tarifazos vienen y la plata se va, porque si no pagas la luz te la cortan”, explicó.

Patricia era docente de Bellas Artes, hoy es jubilada y sostiene: “El tarifazo es imposible de pagar, sobre todo para la gente de menos recursos; o comés o pagás las tarifas”. El aumento puso en una situación vulnerable a los adultos mayores y el fuego de las velas los encuentra en las calles luchando. Así lo expresó Ana de Almagro: “Vine a luchar para que bajen las tarifas de luz, gas y agua porque es insoportable. Un jubilado no puede pagar todas esas cosas”. Además, aseguró que si sigue pagando precios tan altos no va a poder cubrir su comida mensual.

Los jubilados que marcharon mencionaban cómo se vio afectada su alimentación. Pero no era el único reclamo. “El PAMI les quita medicamentos a los jubilados y se los ha cortado poco a poco. Hay jubilados que le quitan determinados medicamentos por tener una jubilación un poco más alta o tener un vehículo a su nombre”, dijo a ANCCOM Oscar, jubilado de Colegiales. “El poder adquisitivo ha bajado mucho y le están pegando muy fuerte a los jubilados que ganan menos. Y pobrecitos aquellos que ganan la mínima o se han quedado sin trabajo”, sostuvo. Los viejos marchan por los viejos, porque como expresó Oscar: “En estos casos hay que ser solidarios con los que más han sido afectados”.

Con 73 años, Esteban miraba la marcha sentado desde un costado del escenario principal y con desilusión dijo a ANCCOM: “Es una dictadura disfrazada, porque está todo mal: la justicia, los medios; hay censura, represión, persecución. Además, si todo sigue así, con el endeudamiento vamos a terminar en un default”, sentenció.

Abr 18, 2018 | destacadas, Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas

“Nos sentimos solos, nos abandonaron”. Los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan volvieron a hacer escuchar su reclamo para que el gobierno continúe la búsqueda y brinde respuestas certeras a muchos de los interrogantes aún abiertos. A cinco meses de la desaparición de la nave, el desesperado pedido se escuchó el domingo durante una misa en la Catedral Metropolitana y una movilización posterior por el centro porteño -en simultáneo a otra en la ciudad balnearia de Mar del Plata-, pero se volvió ensordecedor cuando el ministro de Defensa, Oscar Aguad, intentó dar respuestas este lunes ante los familiares y legisladores en el Senado de la Nación.

La primera acción fue movilizarse en la Capital Federal. Algunos de los familiares participaron de una misa a metros de la Casa Rosada al cumplirse exactamente cinco meses del último contacto formal con el submarino. Luego se trasladaron a Plaza de Mayo para reclamar al gobierno que mantenga la búsqueda.

La celebración religiosa en homenaje a los 44 tripulantes comenzó a las 17:30 e incluyó un firme pedido por el pronto esclarecimiento del caso. La convocatoria tuvo mayor concurrencia en la Base Naval de Mar del Plata donde reside la mayoría de las familias de los marinos. A pesar de que sus organizadores habían invitado a replicar el reclamo en todas las plazas del país, la concurrencia fue escasa. Apenas cuatro medios, incluida ANCCOM, cubrieron la movilización.

Al finalizar la misa, y con la Plaza de Mayo completamente vallada, el pequeño grupo se concentró frente a la Casa de Gobierno, en la esquina de Yrigoyen y Balcarce. Al grito de «búsqueda y verdad», familiares y amigos con banderas argentinas, carteles y remeras con fotos, gritaron los nombres de los 44 tripulantes a los que se los denominó «44 corazones de acero». Luego entonaron las estrofas del Himno Nacional, y culminaron con cánticos de pedido de justicia.

Visiblemente emocionados, todos coincidieron en la importancia de que la búsqueda continúe y que el Estado no abandone a los familiares. Actualmente, las tareas de rastrillaje en el Mar Argentino están a cargo de un barco argentino que no cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo con éxito.

«Nos sentimos solos. Ahora no hay nadie buscándolos, solo hay un barco argentino que no tiene la tecnología adecuada. No sé qué espera Aguad para renunciar. Él tiene que saber, él al igual que (el presidente Mauricio) Macri. Ellos son los que saben y no nos quieren decir», explicó Mabel Castillo, hermana del cabo principal Enrique Castillo. En el mismo sentido se pronunció la tía del cabo principal Franco Espinoza: “Nos abandonaron totalmente. Las familias no se merecen esto, mi hermana está desolada. Están jugando con el sentimiento de una familia. Ya deberían decir la verdad y que cada familia pueda cerrar su duelo».

Un día antes de verse las caras con Aguad, los familiares insistieron con la exigencia de que el Estado argentino contrate a un privado para avanzar en la búsqueda. “Hace mucho tiempo lo estamos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario», les respondió el ministro en la Cámara alta cuando las familias exigieron a los gritos una acción firme del gobierno.

Los familiares ya abrieron una cuenta bancaria para reunir fondos que permitan contratar a un especialista venezolano. Tras los duros cruces en el plenario legislativo, Aguad prometió dar apoyo a esa iniciativa.

“Nosotros no tenemos la receta para encontrar un submarino perdido. Aguad es el que sabe. Que busque, que tome las riendas del asunto y haga lo que hay que hacer», advirtió Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, la jefa de Armas del Ara San Juan.

Abr 18, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

El año pasado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 4,8 por ciento de la población argentina es inmigrante. De esta manera, nuestro país sería el de mayor población extranjera en toda Sudamérica, lo que parece haber resultado preocupante para el actual gobierno, que desde el año pasado ha intentado modificar la Ley de Migración y restringir los derechos de los inmigrantes. Primero dictó el decreto 70/2017, que buscaba -entre otras cosas- facilitar la expulsión de extranjeros y que en marzo pasado fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Después, distintos proyectos legislativos, como el del radical Luis Petri, intentaron -por ahora en vano- arancelar los servicios de salud y educación para los inmigrantes que habitan la Argentina.

En ese contexto, el pasado 9 de abril la Campana Nacional Migrar no es Delito organizó el Segundo Migrantazo, una marcha de residentes extranjeros que se desplazó de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso par exigir que cese la estigmatización y el avance de las políticas oficiales sobre los derechos de los inmigrantes. ANCCOM entrevistó a manifestantes de distintas nacionales que llegaron al país con el sueño de un futuro mejor.

Sandra, Ruth, Iber y Abraham

Sandra Carreñopai, migrante boliviana perteneciente al Frente popular Darío Santillán.

Sandra Carreñopai tiene 29 años, nació en Bolivia y hace 9 años que reside en Argentina. Es una mujer fuerte que combina su labor de ama de casa con la militancia política en el Frente Popular Darío Santillán. La crisis económica la alejó de su país natal y la llevó a migrar hacia Buenos Aires donde tenía un pariente cercano que la esperaba. Siente nostalgia y recuerda su niñez, extraña su cultura, la vestimenta y las formas de expresión propias. “Tuve que cambiar la manera de hablar porque cuando me escuchaban enseguida venía el comentario acerca de que era inmigrante o bolita”. Actualmente, Carreñopai no piensa en regresar a Bolivia porque sus hijos son argentinos y cree que sería injusto obligarlos abandonar su tierra. “Cuando llegué al país empecé a trabajar, después tuve mis hijos, me compré mi casita y entonces me quedé. Elegí este país para vivir, para criar y educar a mis niños”, contó. Para ella, la mayor oportunidad que le dio Argentina fue el trabajo y dijo que siempre va a estar agradecida por eso. “A los compatriotas bolivianos nos gusta trabajar no importa en qué rubro”, agregó. También expresó su gratitud hacia los servidores públicos de la salud y la educación. “El derecho a la salud y educación pública fue un gran beneficio que nos brindó el país y permitió que mis hijos estudiaran y recibieran atención médica”, dijo. Sin embargo, no todos fueron aspectos positivos de su llegada. Sus hijos sufrieron discriminación en la escuela por ser de origen boliviano y según Carreñopai la situación empeoró a partir de las políticas implementadas por el actual gobierno y la campaña que hicieron los medios masivos de comunicación contra los migrantes. “Plantean que los extranjeros venimos a quitarle el trabajo a los argentinos, a ocupar sus vacantes en las escuelas y hospitales. Esto nos hace sentir muy mal a nosotros y a nuestros hijos aunque ellos hayan nacido acá”, expresó con la voz temblorosa. Un caso similar es el de Ruth Zandi, también, originaria de Bolivia pero con una mayor antigüedad en el país. La mujer, de 53 años, trabaja en una cooperativa de limpieza pública y hace 22 años que vive en Argentina. Su marido fue el primero de su familia en migrar en busca de empleo. Una vez que él consiguió estabilidad económica, ella se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos. Después de tantos años tampoco piensa regresar. “Mis hijos no quieren volver a Bolivia, ya se acostumbraron. Acá ya hicimos nuestra vida. Mis nietos son argentinos. Viajo a veces a visitar a mis parientes pero por poco tiempo, porque ya no me siento bien allá, no lo siento como si fuera mi país”, expresó Zandi. En algunas ocasiones, sufrió discriminación por parte del personal de los hospitales y aseguró que es peor en los casos en los que los migrantes no hablan castellano. Emilia Maruja Choque, es compañera de trabajo de Ruth Zandi, nació en Cochabamba, Bolivia. Ella migró hace 10 años completamente sola para buscar una mejor vida. Su primera opción era España pero Europa le había cerrado las puertas a los migrantes latinoamericanos, entonces optó por Argentina. Una vez en el país, consiguió trabajo y tuvo sus hijos. “Me quedé más que nada por mis hijos, ellos ya no quieren volver a Bolivia”, agregó. Su hijo mayor tiene 17 años, está terminando la secundaria y piensa continuar sus estudios. Choque dijo que nunca se sintió discriminada, sino que por el contrario siempre fueron amables con ella. Sin embargo, añora a su familia y la comida de su hogar.

Por su parte, Iber Mamane es un joven de 30 años militante e integrante del movimiento popular Patria Grande. Es de nacionalidad boliviana pero él se considera Aimara. Desde los cinco años que vive en Argentina. Su familia migró por necesidad. “En Bolivia teníamos un gobierno neoliberal en ese entonces, la gente escapaba a los países donde había medianamente una estabilidad económica. Los destinos elegidos en América Latina eran Brasil y acá. Después algunos países de Europa”, dijo Mamane. Para la familia del joven fue una larga lucha conseguir empleo, Mamane cuenta que tuvieron que vivir y trabajar en condiciones muy precarias. “Nosotros vinimos a trabajar para tener un futuro mejor para nosotros y nuestra familia. Somos laburantes, no somos criminales como nos viene estigmatizando el actual gobierno”, agregó. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Argentina, él extraña el sentido de pertenencia. “A veces la sociedad misma te hace sentir que no sos de acá. Esto es una problemática no solamente de este país sino de todo el mundo. En todos aquellos lugares donde gobierna la oligarquía se ha construido una mirada estigmatizada del migrante, porque es la manera que encuentran de justificar sus políticas antipopulares”, opinó. Mamane dice que ha sufrido y sufre actos discriminatorios porque es parte del último flujo migrante que llegó al país. “Desde las instituciones hay una bajada a la población de odio, de bronca y criminalización hacia al migrante. Inevitablemente, nosotros arrastramos nuestra identidad aimara, guaraní o quechua, nuestra cultura y nuestra piel que ha sido racializada y discriminada a tal punto que tuvimos que enterrar a muchos hermanos”, expresó con dolor.

Iber Mamane

El joven empezó a militar cuando un compañero suyo, Franco Zárate, fue asesinado en el barrio de Mataderos de la mano del quiosquero Gualberto Ximenez. Según Mamane, el quiosquero le disparó en el pecho a su amigo al grito de “boliviano de mierda”. Franco había ido a comprar con su primo y su papá, pero Ximenez les habría querido vender la mercadería más cara por ser bolivianos. Franco no quiso pagarle, discutió con el vendedor y por eso le disparó. El quiosquero se encuentra en libertad. “La gente racista está acostumbrada a maltratar al boliviano y que éste agache la cabeza, se quede callado y se vaya. Pero mi amigo le respondió”, agregó. Mientras que sus padres abandonaron la Argentina, todos sus hermanos se quedaron. Según Mamane hoy los migrantes están en una nueva etapa, como hijos asumen sus necesidades desde otro lado, el de la lucha por sus derechos como seres humanos y trabajadores, el del empoderamiento y como sujetos políticos.

Abraham Halcón es compañero de militancia de Mamane, nació en La paz, Bolivia. Sus padres fueron los primeros en migrar, 20 años atrás. Según Halcón, su familia migró porque las políticas represivas y neoliberales del gobierno no les permitían subsistir allá. Primero vino su madre, después su padre y sus hermanos. Él fue el último en arribar al país en busca de una formación académica, hace 8 años. Actualmente estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una cooperativa textil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El joven plantea que si bien el país le abrió las puertas se encontró con distintas formas de discriminación de tipo burocráticas cuando tuvo que tramitar el documento y también en la facultad, a la hora de anotarse en las materias. “Los extranjeros solo cuentan con una fecha y lugar para inscribirse mientras los nativos tienen tres”, explica. Por parte de los compañeros y profesores, también ha recibido comentarios racistas. “Es como en todos lados, hay gente que es más abierta a distintas expresiones culturales y otra que no, que es muy cerrada y xenófoba”, afirmó. Cree que esta postura de mínima tolerancia se agravó a partir del fallido decreto 70/2017 y el proyecto de ley que busca privatizar los servicios públicos para los extranjeros. “Nos vimos fuertemente afectados por las políticas xenófobas que buscan crear chivos expiatorios, como el DNU que no sólo quiso criminalizarnos sino que vulnera el derecho de todo ciudadano a la justicia y a un debido proceso”, agregó. Ocasionalmente visita su país, pero extraña sobre todo a los familiares que se quedaron, la comida y la danza: “Es un país muy folclórico. Pienso volver a vivir allá en unos diez años. Por lo pronto estoy con la residencia permanente en Argentina, estoy estudiando, trabajando y militando”.

Angelina

Angelina Felices Quispe es peruana y hace 16 años eligió Argentina para vivir. Vino a Buenos Aires con la ayuda de un pariente. En Perú se encontraba desamparada, no tenía empleo y tenía que cuidar de cinco chicos. “En mi país la situación era muy mala. Vino por necesidad, para tener una vida mejor, un cambio social y poder ayudar a mi familia”, contó. Quispe es empleada en una empresa de limpieza pública, dice que gana poco pero agradece a Argentina por haberle dado trabajo, al mismo tiempo siente incertidumbre por el futuro. “Así como el país me abrió las puertas cuando llegué, ahora el actual Gobierno nos las está cerrando, nos trata mal y nos quiere quitar nuestros derechos. Nuestro sueldo es mínimo, ganamos menos que los argentinos pero con eso nos arreglamos”, expresó angustiada. Por el momento, su sueldo le alcanza para vivir y para enviar una ayuda a sus hijos. “Ellos vienen de visita, a veces, pero no se quedan a vivir porque no se acostumbran acá”, dijo. Además de sus hijos extraña los paisajes y como todo migrante la propia cultura. Si bien se encontró con muchas personas amables en el país dice que sufrió varios actos de discriminación. “Frente a la Casa Rosada, con menos de tres meses en el país, me detuvo la policía junto a mi pareja durante casi dos horas por no tener el pasaporte encima. Lo había dejado en la casa de mi familia y tampoco tenía dinero para pagar lo que me exigían para dejarnos libres. Contaba con lo justo para sobrevivir hasta que encontrara un trabajo”. Quispe recordó un episodio más reciente en el que una mujer en un colectivo dijo en voz alta que estaba lleno de “bolitas y “peruchos” que no dejaban pasar. “No me callé, le respondí que todos somos seres humanos, hermanos e iguales, todos somos de carne y hueso”, contó. Afirma que ahora ya no permite ningún atropelló, hace valer sus derechos como migrantes y también como mujer. “Ahora puedo decir que no, basta de discriminación y de maltratos domésticos”, exclamó.

Celia

Celia Núñez es paraguaya llegó a la Argentina hace 30 años junto a sus padres. Cuando migró a Buenos Aires tenía familiares que la esperaban. Dice que el país le dio muchas oportunidades, laborales pero también recreativas. “Gracias a la militancia feminista pude conocer muchas partes de la Argentina como así también Chile y Brasil”, dijo. Lleva la militancia en la sangre. “Vengo de familia de militantes, mi padre fue preso político en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Pienso que voy a luchar hasta morir”, manifestó. Asistió a la marcha del “Migrantazo” para reclamar la anulación del DNU 70/2017 porque cree que a través de esas políticas el Gobierno quiere perjudicar a los migrantes. “Vinimos al país para trabajar, no para robar. Todo ser humano tiene derecho a vivir donde quiere vivir, porque migrar no es delito. Estoy muy feliz de vivir acá y voy a luchar por este país”, agregó. Si bien extraña su país dice que cada vez que pensó en volver se le vinieron a la mente los recuerdos de las injusticias que vivieron sus padres y se le fueron las ganas.

Esteban, Flores y Andrés

Dejar todo por la educación es lo que hizo el joven colombiano Esteban Trujillo hace 7 años. Colombiano, de 27 años, vendió todas sus pertenencias para poder mudarse a Buenos Aires. Vino sólo, no tenía familiares, amigos ni conocidos, sólo tenía el objetivo de formarse como abogado en la UBA. Si bien extraña los lazos afectivos, su familia, sus amigos y la comida, Trujillo piensa quedarse en el país y regresar a Colombia, pero de visita. Actualmente estudia, trabaja y milita en la agrupación de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires (EsMiUBA). “Este país hace 100 años que tiene educación pública y gratuita, es por eso que migré acá. Empecé a militar porque considero que la formación académica debería ser un derecho para toda la humanidad. Me quedo en Argentina porque tengo un compromiso no solo con mi país sino con Latinoamérica”, expresó. Si bien está feliz de poder estudiar en la UBA dice que se sintió discriminado en ciertas ocasiones. “La Facultad de Derecho tiene cuestiones xenófobas y racistas”, agregó. Plantea que aún hoy no ha notado cambios en este sentido y que esto se debe a que el gobierno actual avala acciones que van en contra de los derechos humanos más allá de que sean o no migrantes. “El decreto 70/2017 nos saca el derecho constitucional de debido proceso y la imagen de reunificación familiar, no importa cuántos años lleves en el país, no importa que hayas cometido o no un delito si dictan una sentencia firme por acto administrativo te pueden expulsar”, explicó.

Flores Andrés Suarez Gutiérrez es compañero de carrera y militancia de Trujillo. También es de nacionalidad colombiana, tiene 21 años y hace tres que reside en el país. Vino junto a sus padres buscando una nueva vida, oportunidades laborales y de estudio. “En mi país la situación estaba complicada, ellos son médicos y allá no tenían un sueldo digno”, contó. El joven estudiante dice que extraña casi todo de su país, su familia, sus amigos, las costumbres y la comida. Sufrió varias veces discriminación, en la Facultad le pidieron el documento y lo requisaron, también en la calle. “Cuando llegaba tarde a clase no podía correr porque me paraba la policía pensando que era ratero”, contó.

Andrés Román, tiene 24 años, es de Bogotá, Colombia, también es militante de EsMiUBA. Hace 4 años vino a la Argentina para estudiar, primero arrancó la Carrera de Medicina pero luego se cambió a Biología. “Allá no tengo la posibilidad de estudiar”, dijo. Vino solo, tenía un primo acá que le enseñó cómo manejarse pero luego volvió a su país. Lo que más le impactó al mudarse fue el estar lejos de la familia, en un lugar donde todo era nuevo. Aunque siente el peso de la ausencia familiar, no cree regresar a Colombia más que de visita. “Uno va formando una vida acá como adulto universitario, construyendo un pensamiento político y es difícil pensar en volver. Yo me quedaría si se da la posibilidad”, desea. Román dice que de vez en cuando le han hecho comentarios por su forma de hablar pero que trata de dejarlo pasar, de seguir adelante. “Intento ver siempre el lado positivo a todo, porque soy privilegiado al poder estudiar acá cuando muchos otros no pueden”, comentó. En la Facultad dice que no sufrió malos tratos, pero que le contaron que algunos profesores tenían tratos xenófobos contra los chilenos. “El gobierno, al agruparnos como migrantes, intenta quitarnos el derecho a la educación, a la salud, a estar aquí y a tener una vida digna. Todos somos seres humanos. Nosotros también aportamos a la economía, trabajamos, consumimos y hay algunos a los que las familias les envían dinero,esos son ingresos para el país”, opinó.

Daniela

Daniela López Ocaña, sabe bien que el amor no conoce fronteras. Ella es mexicana, tiene 24 años y hace dos que vive en Argentina. Tras siete años de noviazgo a distancia con un argentino finalmente decidió mudarse a Buenos Aires. Dejó su empleo, su familia y su país por amor. Acá la adoptó la familia del novio como un miembro más. Sin embargo, no puede evitar añorar a su país de origen. “Extraño a mi familia. Al no tener a nadie de allá siento más las diferencias entre un país y el otro. Ahorita, después de dos años aquí, ya me acostumbré a casi del todo. Pero pues no hay nada como tu gente y tus costumbres. Como el simple hecho de platicar y tener que cuidarme de decir ciertas palabras, por no saber si lo van a entender o la incomodidad de que me tengan que preguntar qué es lo que significa”, contó. Además de la familia siente nostalgia por los sabores de su país. “La comida de aquí es diferente a lo que se está acostumbrado en México. Aquí comen muchas cosas con harina, como las empanadas, pizzas, tartas y toda esa variedad de pastas que comen. En cambio, allá se come más pesado, muchas cosas caldosas que aquí no veo. Aparte la harina de maíz es súper difícil de conseguir y para mí es básico en la comida diaria”, explicó. Pero aunque ella añore su tierra natal no piensa volver. “Ahora no regresaría porque siento que estoy comenzando a construir una vida aquí con mi pareja y tenemos planes a futuro. Por otro lado, comparando la vida en México y aquí en cuestiones laborales y académicas creo que tengo más oportunidades de crecer”. Actualmente estudia psicología en la UBA y trabaja como vendedora en una feria artesanal. A diferencia de muchos otros migrantes ella no sufrió discriminación de ningún tipo, dice que en comparación con Estados Unidos, destino elegido por muchos mexicanos, Argentina es un país muy tolerante. “Este país recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que se quedan, te dan muchas facilidades en cuanto a los trámites para obtener la residencia, es un país de oportunidades. A veces creo que son demasiado buenos”, opinó Ocaña.

Fareli

“No soy extranjera ni turista, soy migrante”, dijo Fareli Silba. Ella es venezolana y vino hace un año junto a su pareja salvadoreña a la Argentina para hacer una formación en psicodrama. Tiene familia en Buenos Aires, quienes los ayudaron a sustentarse hasta que consiguieron empleo. Aunque no está hace tanto tiempo en el país ya siente nostalgia por la tierra que la vio nacer. “Extraño más que nada a mi familia, los paisajes, mi hogar con sus sabores, sus olores y costumbres que no se reproducen en ningún otro lugar”, expresó. Si bien tiene expectativas de volver a su país si tuviera las posibilidades, no lo cree una opción en lo inmediato. ”Al estar con alguien que tampoco es de mi país, entonces siempre es un acto de renuncia. O renuncio yo a mi país o él lo hace. No es justo que vivamos en el mío porque él también extraña el suyo. Argentina es una nación neutra para nuestras nostalgias”, dijo sonriendo. Como muchos otros migrantes sufrió discriminación no sólo por su forma de hablar sino por su color. “Sufrimos discriminación de forma constante tal es así que ya lo hemos naturalizado. Yo soy negra de piel y la población mayoritaria acá es blanca. No resultan amigables las personas de mi color. Además existe una suerte de sexualización de la gente negra. El acoso callejero no sólo es incómodo sino intenso, porque no hay forma de controlarlo. Más allá de la vestimenta que uses, no hay forma de ocultar el color de tu piel”, expresó apenada. Mientras que en las instituciones académicas dice haber encontrado un lugar de resguardo y solidaridad. Con respecto a las políticas actuales orientadas a la privatización de los servicios de salud y educación para extranjeros, Silba plantea que resultan una suerte de restricción a los migrantes que ya corren con la desventaja de no poder contar con líneas crediticias que faciliten el acceso habitacional entre otros beneficios propios del ciudadano nativo.

Roberto y Amancai

Roberto Carlos Orihuela es argentino al igual que su papá, mientras que su mamá es boliviana. El joven estudiante de óptica siente que es argentino pero también boliviano y por lo tanto migrante. Su madre llegó a la Argentina hace 30 años. Sus hermanas mayores ya estaban en el país. Todas tramitaron la doble nacionalidad para poder trabajar en blanco acá. Al terminar el colegio secundario decidieron mudarse a Buenos Aires para estudiar. Actualmente todas trabajan de enfermeras. Orihuela dice que tanto él como sus primos sufrieron discriminación en la escuela primaria por tener familia boliviana, sin embargo no hubo un día en el que no se sintiera orgulloso de su origen. “En la calle, también se sufre. Pero más que nada afecta a los que están hace poco en el país. Muchos por miedo al rechazo ocultan su nacionalidad”, agregó. El joven plantea que esto es culpa de los medios que difunden un mensaje erróneo sobre los migrantes al repetir una y otra vez la idea de que ellos consumen todo gratis. “No es así. Yo trabajo en una óptica, pago mis impuestos y tengo una prepaga. Muchos médicos, enfermeros y trabajadores de la salud pública son bolivianos”, dijo.

Amancai Villanueva también es hija de migrantes bolivianos. Ella es argentina tiene 22 años y es estudiante de la UBA y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su familia está hace 30 años residiendo en el país. Los padres de la joven vinieron en los 80 en plena dictadura boliviana, buscando trabajo y posibilidades de estudio. Todos sus hermanos tienen doble nacionalidad. “Nos consideramos argentinos y bolivianos”, agregó Villanueva. Tanto ella como sus hermanos sufrieron toda su infancia la discriminación por sus raíces. “La discriminación se transmitió a los hijos de inmigrantes, eso era inevitable. Ahora empeoró en todos los ámbitos, es como volver a vivir los años 90, porque fue una etapa en las que la discriminación aumentó al igual que ahora. Esto se debe a que la gente racista está empoderada y se siente con derecho a señalar como chivo expiatorio de toda la crisis al migrante latino, no al europeo”, opinó.