Abr 14, 2020 | Comunidad, Novedades

El 60% de los pacientes con reacciones positivas de Chagas, vive en las grandes urbes.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que hay alrededor de dos millones de personas infectadas en Argentina con la enfermedad de chagas. Se presenta adultos, bebés y niños, ya que la madre infectada puede transmitir la enfermedad durante el embarazo. En la actualidad, hay un importante aumento de casos en los recién nacidos a causa del tardío diagnóstico y tratamiento a las mujeres en edad fértil. En algunas provincias como Chaco, Santiago del Estero y Formosa, a través de la vinchuca, sigue siendo de gran preocupación y muchos son los factores que contribuyen a su lenta eliminación.

El chagas tiene como agente causal al parásito Trypanosoma Cruzi y su vector es la vinchuca. Aunque es una enfermedad asociada a las zonas rurales y a la precariedad de las viviendas y a la falta de higiene, se ve replicada también en zonas urbanas. Jorge Tartaglione, médico cardiólogo y presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), sostiene que “el deterioro socioeconómico ha contribuido a que la enfermedad se urbanice y aproximadamente el 60% de los pacientes con reacciones positivas para Chagas, vive en las grandes urbes”.

Dada esta “urbanización” de la patalogía, el foco de atención creció en las embarazadas, “ya que la madre infectada puede transmitirla al bebé. Por eso, es que hacemos tanto hincapié en la importancia de los controles prenatales, para que no nazcan bebés con chagas”, expresa Fiorella Tartaglione, médica cardióloga y miembro de la FCA.

Para Formosa, Chaco y Santiago del Estero, el chagas representa una gran preocupación.

Investigaciones y proyectos

Actualmente se realizan varias investigaciones y proyectos que ayudan a la mejora en el tratamiento del chagas. Jaime Altcheh, jefe del servicio de Parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde tienen un servicio especializado para el manejo de niños con enfermedad de chagas, cuenta: “Estamos haciendo un estudio multicéntrico, entre Argentina, Bolivia y Colombia, de una formulación pediátrica de la droga nifurtimox, que va a generar una nueva formación pediátrica de este. También trabajamos en todo el desarrollo de la formación pediátrica para benznidazol, lo cual ya está disponible”. El nifurtimox y benznidazol son las drogas disponibles y gratuitas para el tratamiento, sin embargo, “hay un tema de acceso a la medicación, no es tan fácil obtenerla, a pesar de que el gobierno la brinde”, plantea Altcheh.

El Instituto Nacional de Parasitología (INP) Dr. Mario Fatala Chaben, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el Centro de referencia en Investigación y Diagnóstico de la enfermedad. Marisa Fernández, médica infectóloga y que forma parte del Departamento Clínica, Patología y Tratamiento del instituto, indica que los proyectos con los que trabajan son clínicos, es decir, con pacientes. “Hay colaboraciones con proyectos básicos que buscan alguna molécula, alguna respuesta celular y también hacemos intervenciones de medicamentos”, sostiene Fernández. Por otro lado, cuenta que están probando nuevos esquemas de tratamiento, tanto para mejorar el nivel de tolerancia y para mantener la efectividad con marcadores subrogantes, ya que la ingesta de las drogas genera efectos adversos.

Uno de los grandes desafíos es ubicar la distribución del vector en el país y evitar su proliferación. Para esto, se creó la aplicación llamada GeoVin, donde los usuarios pueden enviar fotos de insectos que consideren sospechosos. Es un proyecto de ciencia ciudadana, denominado así por el equipo GeoVin. Agustín Balsalobre, doctor en Ciencias Naturales y uno de los integrantes del equipo, cuenta que “el principal objetivo que tiene la app es actualizar, en tiempo real, los mapas de distribución de las vinchucas a nivel del país”. Pero también, evitar su aumento. “A través de los reportes, una vez que este es corroborado, el Ministerio de Salud de la Nación toma las medidas que hay que llevar a cabo para eliminar las vinchucas de los lugares donde fueron encontradas”, sostiene Balsalobre.

La aplicación es efectiva y reciben muy buenas respuestas de los usuarios. “De los más de 500 datos que tenemos un 30% corresponde a vinchucas y un 70% a no vinchucas. Existen otras 14 especies que no son tenidas en cuenta en los programas de radicación y que la gente por ahí ni piensa que es una vinchuca”, asegura Balsalobre, quien se encuentra trabajando en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE). Otro de sus mayores objetivos al realizar la aplicación era obtener información acerca de esas vinchucas. “Nos sorprendió la cantidad de hallazgos que hay de otras especies que no es la principal”, afirma. Además, cuenta que la mayoría de los reportes que reciben provienen de la Provincia de Buenos Aires y alrededores.

Tres de cada diez infectados con el parásito Trypanosoma Cruzi, enferman de chagas.

Otra manera de abordar la problemática

“¿De qué hablamos cuando hablamos de chagas?” es un grupo interdisciplinario, perteneciente a la ciudad de La Plata y creado en el año 2011, donde hay médicos, sociólogos, biólogos, veterinarios y demás profesionales. Este grupo se encarga de abordar la problemática desde diferentes miradas. “Creemos que abordar a la problemática del chagas desde diferentes contextos es importante para poder visualizar y visibilizar esta problemática”. La enfermedad de chagas tiene mucha carga estigmática encima, por ejemplo la palabra ´mal’, que es una de las cosas que tratamos de sacar del lenguaje, tiene una connotación negativa. La gente que tiene chagas y está infectada con el parásito Trypanosoma Cruzi, no todas se van a enfermar, sino, solamente 3 de cada 10 de ellas”, explica Balsalobre, integrante del grupo, entre otros, también junto a la doctora Soledad Ceccalleri y el doctor Gerardo Marti, integrantes del equipo de trabajo GeoVin.

Quien también hace mucho hincapié en la estigmatización y la discriminación de chagas, fue la médica infectóloga Fernández. “Hay una Ley de Chagas publicada en el año 2007, que prohíbe hacer las pruebas de chagas en los estudios preocupaciones, sin embargo, sabemos que las hacen y no contratan por este concepto de que alguien que tiene chagas está enfermo, cuando la mayoría, no lo está”, ratifica la especialista.

Los casos de discriminación dentro del ámbito laboral, escolar y en el sistema de salud son muy recurrentes. Fernández, cuenta que en un hospital odontológico hubo pacientes a los cuales los ponían últimos en los turnos de atención porque tenían chagas. “Uno de los casos más sensibles para nosotros fue discriminación escolar. Una nena de 10 años dijo, en un taller de chagas, que ella y los padres tenían el parásito y le hicieron bullying. La terminaron cambiando de escuela porque la directora no supo manejar la situación. Es ignorancia plena”, relata apenada.

La desinformación es otra problemática. “Normalmente, la gente que tiene chagas viene de sectores más vulnerables, y no saben cómo reclamar sus derechos”, sostiene Fernández, que se encuentra trabajando en el Hospital Muñiz. Por su parte, el cardiólogo Tartaglione afirma: “La poca información sobre este tema que reciben los médicos y los profesionales de la salud en general, es una evidencia de la desatención que hay respecto a la enfermedad. Esto se traduce en las dificultades que presenta su diagnóstico y tratamiento”.

“Tenemos una carencia importante de recursos humanos, movilidad y presupuesto», señala Maza.

Chaco, el impenetrable

La provincia de Chaco es considerada una provincia altamente endémica, ya que hay presencia del vector en casi todo el territorio. Yanina Maza es médica veterinaria epidemióloga y afirma: “Una multiplicidad de factores hace que se perpetúe esta afección en nuestra comunidad. Fundamentalmente, a nivel global, la carencia de políticas sostenidas de control y prevención de todas las formas de transmisión, es lo que hicieron posible que aun sigamos teniendo una alta prevalencia de población chagásica en la provincia”.

Chaco cuenta con un programa que se denomina “Programa de Lucha Contra la Enfermedad de Chagas”. Maza es su coordinadora técnica y explica que si bien, desde el programa, han logrado realizar un tratamiento de fumigación en viviendas que no habían sido abordadas, como también ir bajando los índices de infección, necesitan mayores recursos. “Tenemos una carencia importante de recursos humanos. Nuestros técnicos son personas que hace mucho tiempo trabajan en esta actividad y muchos están por jubilarse. También los recursos de movilidad y presupuesto son muy acotados, sumado a los fenómenos climáticos en la provincia”, asegura Maza.

Al preguntarle acerca de las acciones que las autoridades deberían tomar, para frenar el avance de la enfermedad, Maza sostiene: “En cuanto a acciones concretas, además del programa, también se deben tener en cuenta la mejora de las rutas, de los accesos a los caminos altamente intransitables, no por nada una gran parte del territorio se llama impenetrable. También la mejora habitacional de personas que viven prácticamente en el medio del monte y, por último, una fuerte decisión política de atacar esta problemática desde todos los ámbitos”. Estos son otros de los factores que, sumados a la falta de políticas, de presupuesto y visibilización de la enfermedad, atrasan su eliminación.

El chagas es una enfermedad catalogada como desatendida u olvidada. Sin embargo, Maza expresa: “Nosotros optamos por la denominación de enfermedad silenciosa, porque es silenciosa respecto a su presentación clínica. Tiene poca sonoridad en la población afectada, que la tienen naturalizada. Por eso necesitamos fuertemente una puesta en agenda política, de manera real, para que se note y se sepa realmente que si bien es una enfermedad que no da presentación de tipo explosiva, es necesario que se controle”.

Abr 9, 2020 | Novedades, Trabajo

Mientras profesionales y no profesionales del mercado informal se ven afectados por no cobrar sus honorarios en efectivo, quienes se la rebuscan manejando un Uber pero tienen acceso al sistema bancario se endeudan o “revientan” la tarjeta de crédito. También crítico el caso de familias sin ahorros, hacinadas en habitaciones de pensión o en asentamientos de emergencia entre quienes muchos deben hacer la cuarentena en barrios donde el 70% de las casas no tiene agua potable. En estos lugares, se vuelven más importante que nunca el rol de los comedores y, sobre todo, la solidaridad vecinal, al mismo tiempo que las medidas del gobierno para contener el impacto social son bienvenidas por cualquiera que esté en situación precaria.

Marina Torres (51) y Carlos Cazón (48) viven en Dante Ardigó, en la localidad de Florencio Varela. Son en total seis, contando a sus cuatro hijos. Juntos conviven en un pequeño hogar de un asentamiento. Marina es empleada doméstica y no percibe haberes durante la cuarentena porque está en negro. Carlos trabaja en una empresa que subcontrata empleados para labores de limpieza en oficinas.

“Lo que más quiero es que pueda acabar todo esto porque vivimos solo con lo de mi esposo”, dice Marina, que tiene claro que las dificultades no van a terminar con la cuarentena: “Pero bueno, me preocupa cómo estará después la economía”. Ambos se inscribieron para el subsidio de diez mil pesos anunciado desde la ANSES.

Según el último relevamiento realizado por el Observatorio Villero de la organización La Poderosa, entre cuatro y diez personas conviven en cada hogar de los asentamientos. Desde la agrupación, afirmaron en un comunicado también que “cuando el poco dinero de las changas se acaba, es hora de salir a la calle”. Pero también los comedores comunitarios se ven afectados cuando la demanda de comida es mayor que las raciones disponibles. El colectivo habilitó una cuenta bancaria desde la que reciben donaciones para familias que se han quedado sin ingresos.

Lidia Palacios (67) se jubiló por una moratoria. Desde una semana antes de que empezara la cuarentena le fue anunciado que nadie, fuera del personal esencial, podía entrar ni salir del hogar para adultos mayores donde trabaja en Boedo, barrio donde vive con su hija, Pamela (30 años, desempleada) en la habitación de una pensión.

“Empezamos pagando nueve mil ochocientos pesos”, dice Lidia respecto al alquiler de la habitación. Se trata de un ambiente con dos camas, una heladera y un televisor. No hay internet. “Además no hay contrato, entonces si se les canta nos echan y ya”. Pamela interrumpe para decir que la dueña “es buena onda”, que la vez pasada les perdonó un atraso de tres mil pesos. Lidia sigue preocupada. Ni siquiera puede pre-inscribirse al subsidio de diez mil pesos anunciado por Anses. Llegó dos años tarde.

El libro La clase un cuarto, de los hermanos Hugo y Vicente Muleiro, señaló a todo un estrato de la sociedad argentina que supera la línea de pobreza pero cuyos ingresos no les alcanzan para ser estrictamente de clase media. Se trata de más del 50% de la población del país, que vive con pánico la posibilidad de caer bajo dicha línea.

Tal es el caso de Ana Clara (21, Morón) y su familia: “Hasta 2012 éramos de clase media”, comenta. Su padre Augusto (58) es maestro mayor de obra especializado. Pero desde que perdió su trabajo hace ocho años hasta que llegó la cuarentena manejaba un Uber. “Está reventando la tarjeta de crédito”, comenta su hija, “y yo pongo la liquidación de mi último laburo. Es una mezcla de estados de emergencia. Antes no sabíamos si íbamos a pagar la olla, ahora sabemos que si esto continúa vamos a terminar vendiendo cosas o trocando”.

Florencia (24) vive con su pareja, Axel (29). Él es feriante en San Telmo. Ella lleva adelante un emprendimiento en el que distribuye juguetes eróticos y artículos fetichistas y fue hasta el pasado mes de febrero coordinadora de una licenciatura a distancia. “Lo único que nos está salvando – dice Florencia- es que ambos fuimos a trabajar en gastronomía durante la temporada en la costa”. Pero agrega: “Si para junio no tenemos un ingreso estable tendríamos que irnos del departamento a vivir con amigues o familiares”. Si bien Axel está próximo a recibirse de abogado, no confía en encontrar empleo en dicha profesión. “Lo del subsidio planeamos intentarlo. No sé si sucederá. Pero realmente nos vendría bien”.

También gastronómica, Gabriela Capelinni (22): “Hasta que cobre mi sueldo estamos viviendo con las compras que hace una vecina con la tarjeta alimentaria”, dice. Pero, además, comparte la preocupación de tantos por el futuro: “El sector gastronómico está re golpeado y nada va a ser igual”. Como tantos trabajadores de la gastronomía, uno de los rubros más golpeados de la economía del país (la asistencia a restaurantes cayó un 81% durante el año 2019 según informe de la encuestadora D’Alessio IROL/Berenztein) la única alternativa que ve Gabriela a su situación es cambiar de ramo. Además, la cuarentena la sorprendió lejos de su hijo, quien estaba casa de su ex pareja: “Emocionalmente estoy destruida, Dante es una criatura de seis años que no entiende”.

Factores comunes a cada estrato son la informalidad y los contratos no registrados. Así, un trabajador no puede beneficiarse del decreto que suspende despidos por sesenta días, y un inquilino depende de la buena voluntad del dueño o inmobiliaria. La crisis socioeconómica del Coronavirus viene a profundizar fisuras preexistentes en una población golpeada por varias oleadas de precarización.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

Sudamérica fue fuertemente impactada por el COVID-19. La llegada tardía del virus le dio la posibilidad a la región para analizar lo que sucedía en el exterior y tomar medidas a tiempo. Sobre todo, considerando los estragos que podía causar por los evidentes problemas estructurales. Cada gobierno actuó con autonomía y por eso los resultados son tan distintos. El virus expone los costos que se ya se sienten en los países de la región. ¿Cuál es la situación de los principales países de la parte sur del continente?

En Uruguay, el nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, asumió apenas días antes de que comenzara la pandemia: el 1° de Marzo. Desde el 13, cuando se confirmó el primer caso en su país, el gobierno soltó paquetes de medidas contundentes para controlar la situación, como el cierre parcial de frontera y prohibición del desembarco de cruceros, la suspensión de espectáculos públicos, eventos masivos, el cierre de shoppings, órganos estatales y de instituciones educativas sin fecha de reapertura. Al momento, cuentan con 456 casos confirmados, 7 fallecidos y 192 personas recuperadas. A diferencia de Argentina, Lacalle Pou prefirió exhortar a la gente a que se aísle. “¿Alguien en serio con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para la semana, sino para el día?”, manifestó.

En cuanto a medidas económicas, se ha creado un “fondo de coronavirus” de aproximadamente 400 millones de dólares para asistir a los más vulnerables. Está formado por una reasignación de fondos públicos, incluido un recorte de sueldos y jubilaciones de funcionarios por un mínimo de dos meses, que va progresivamente del 5% al 20% a los que reciban desde 80.000 pesos uruguayos (1850 dólares). Además, se les otorgó subsidios por enfermedad a la población de riesgo mayor a 65 años y se construyeron refugios para facilitarles el aislamiento. Paralelamente, se flexibilizaron los requisitos para el acceso al subsidio por desempleo.

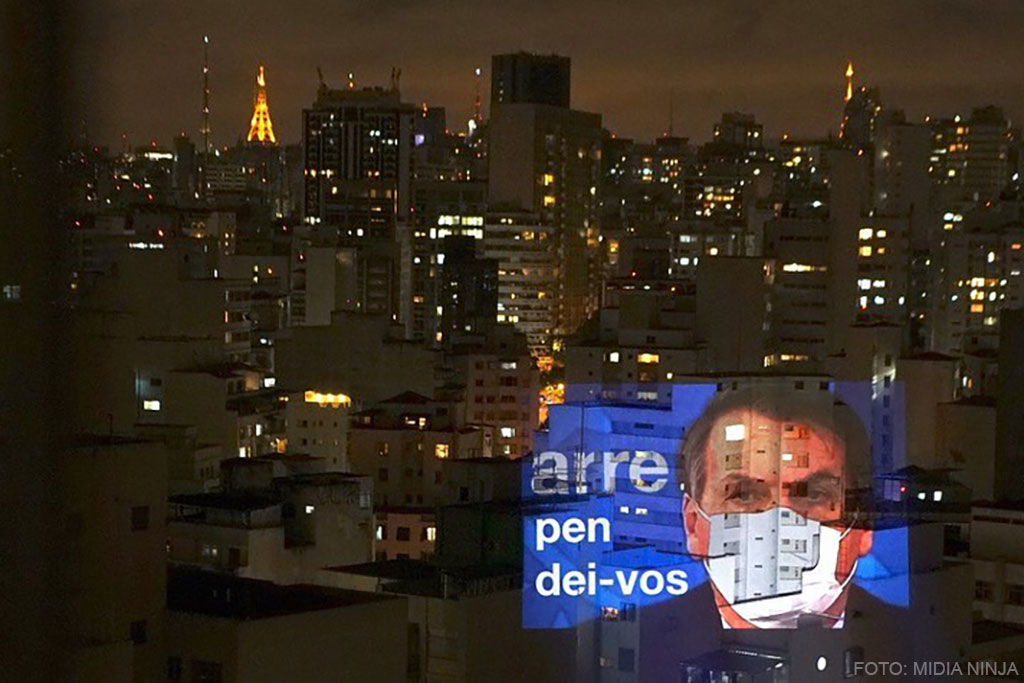

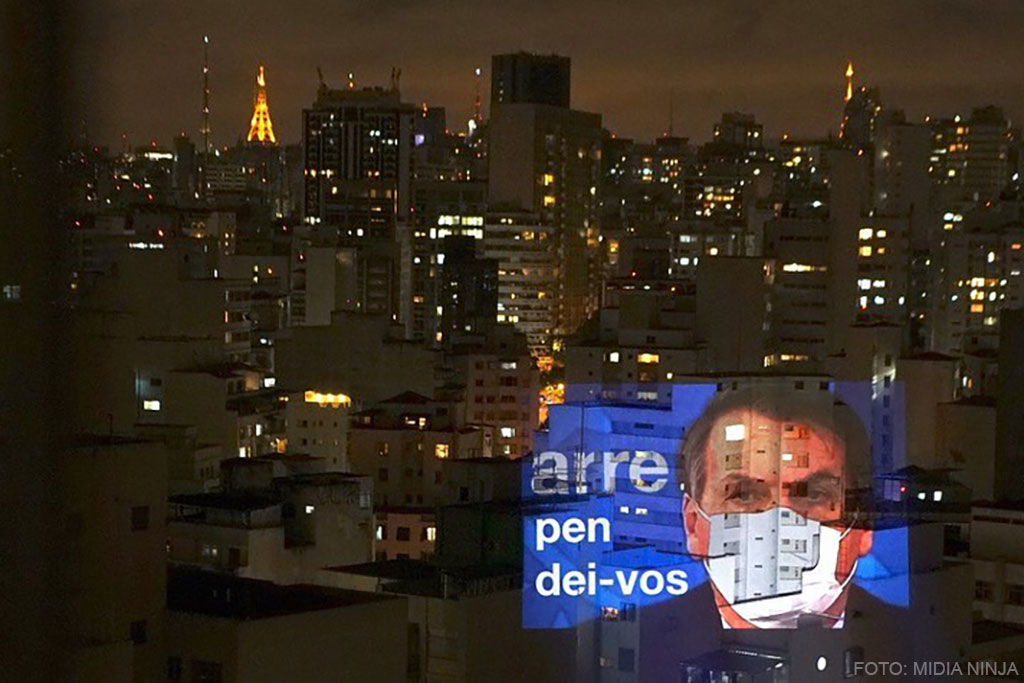

En Brasil, Jair Bolsonaro en principio minimizó la situación. En sus declaraciones, aseveró que el verdadero problema era la “histeria” que se había generado alrededor de la enfermedad. Dijo que los brasileños son inmunes a ella porque saben “bucear”, se “meten en alcantarillas” y que, a lo sumo, tendrían solo una “gripecita”.

Bolsonaro no impuso ninguna medida para facilitar la cuarentena, sino que priorizó la continuidad de la actividad económica. “¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay 60.000 muertes en accidentes de tráfico al año, ¿verdad?”.

El tiempo pasó, los contagiados aumentaron, así como las divisiones sociales en Brasil. Hoy los casos confirmados ascienden a 16.238, con 173 personas recuperadas y 823 fallecimientos. Lo que decayó fue la popularidad del presidente, quien se fue aislando progresivamente. Fueron los gobernadores los que tomaron conciencia y lo desafiaron primero. Wilson Witzel de Río de Janeiro declaró cuarentena hasta esta Semana Santa y João Doria de San Pablo ya comunicó la extensión de la cuarentena hasta el 22 de abril. Cerraron comercios, servicios y actividades no esenciales, así como también las instituciones educativas. Pese a que Bolsonaro los calificó como “lunáticos”, la Legislatura aprobó un subsidio a trabajadores informales y autónomos, en principio por tres meses, de 600 reales (115 dólares), más del doble del monto propuesto desde presidencia, y se le inició un proceso de juicio político.

Paraguay es el país donde se registra el más bajo porcentaje de afectados en comparación del resto del continente sudamericano, con 124 casos confirmados, 5 fallecimientos y ya 18 recuperados. Se pueden vincular estos números con el accionar inmediato del Presidente Mario Abdo Benítez, que decretó el 16 de marzo la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública entre las 20:00 y las 04:00 AM (hora local), medidas que se endurecieron y extendieron hasta el 12 de abril debiendo respetar el aislamiento total obligatorio. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había expresado que «No es un toque de queda, pero es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objetivo de ser drásticos con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento».

Las esperanzas de Colombia se mantuvieron a flote durante las primeras instancias de contagio. En 2014 y 2018 habían confrontado otros virus: el chikunguña y el zika. Esto fortaleció el sistema sanitario con recursos como un laboratorio de detección en 24 horas y un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Instituto Nacional de Salud (INS). Aun así, una semana después de la confirmación del primer caso de coronavirus, el 6 de marzo, el gobierno de Iván Duque declaró la emergencia sanitaria. Su primera medida fue decretar un aislamiento preventivo obligatorio a mayores de 70 años hasta el 30 de mayo y facilitarles el acceso a subsidios, pensiones y a la “canasta básica”. Además, suspendió las actividades educativas y cerró las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. Luego de una semana, el mandatario ordenó a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de su edad, respetar la cuarentena hasta el 13 de abril.

La cantidad de infectados se quintuplicó desde la primera medida implementada hasta la fecha, por lo que Duque ordenó prolongar el aislamiento por dos semanas más. “Esta pandemia está en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Nuestro reto es ser capaces de adaptarnos, lo que significa seguir protegiendo la vida, la salud y tomar todas las medidas que se requieran”, manifestó en cadena nacional. A la fecha, entre los colombianos hay 2.054 casos confirmados, de los cuales ya han fallecido 55 personas y otras 123 se encuentran recuperadas.

En Bolivia, frente a una escasez de recursos, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó: «No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia, pero sí podemos quedarnos en casa», razón por la cual ordenó acatar la cuarentena nacional desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril, para reducir la cantidad de afectados, que suman a la fecha 264 casos confirmados, con 18 fallecimientos y 2 recuperaciones.

Desde entonces, los mercados y centros de abastecimiento cierran al mediodía y solo una persona por grupo familiar tiene permitido el acceso a ellos para hacer las compras. El transporte público y privado fue suspendido, aunque se habilitaron permisos especiales para transportar trabajadores del área de la salud, la comunicación y otros empleados de servicios indispensables como el agua, la electricidad y el gas. La implementación de esta medida permitió un ascenso gradual y controlado de la pandemia, ya que se registraron 160 casos de contagio en dos semanas, una cifra menor en comparación a otros países.

En Venezuela el presidente Nicolás Maduro impuso la cuarentena total obligatoria el 17 de marzo, después de expresar en cadena nacional que «es la situación más grave a la que se haya enfrentado Venezuela nunca antes». En principio, la medida se aplicó solo en siete estados del país (Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes), obligándolos a suspender todas las actividades que no estén involucradas con los servicios de salud, transporte, alimentos y seguridad. Días después, la obligatoriedad del aislamiento se expandió por toda Venezuela porque, según manifestó el presidente, “la única forma de detener los canales de propagación es entrando en una fase drástica de cuarentena colectiva en todo el país».

Hasta el momento, tanto el gobierno venezolano como la OMS confirmaron 167 casos, entre los cuales anunciaron 9 fallecidos y 65 recuperados. Pese a estas cifras oficiales, el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que es mayor la cantidad de casos positivos de COVID-19 en comparación a lo revelado por el oficialismo. «Nicolás Maduro miente y las mentiras le van a costar la vida a los venezolanos por no tener información real de lo que ocurre. Miente en el número de pruebas hechas y pone en riesgo la vida de los venezolanos», dijo en una conferencia de prensa.

Mientras tanto en Chile, con los militares en la calle, recorte de sueldos, la gente en las casas, el plebiscito por la reforma constitucional pospuesto y la derecha en el poder, el presidente Sebastián Piñera logra tener al pueblo recluido en cuarentena. Piñera debió esperar al momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado constantemente con el pueblo en el pasado. Decretó el Estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, lo que le permite, entre otras cosas, limitar ciertos derechos o garantías constitucionales, como el libre tránsito y la posibilidad de establecer toques de queda. En ese contexto, estableció un toque de queda de 22:00 a 5:00 AM (hora local), suspendió las clases hasta el 12 de abril, cerró los shoppings y canceló todo evento masivo. Además, se declaró la cuarentena total, pero solo en determinadas comunas-distritos de algunas ciudades, en donde había grandes focos infecciosos.

La particularidad de Chile es que es el país que más tests hace para diagnosticar el virus en la región. Se realizan más de 4.500 por día, y esa es la estrategia clave del país trasandino para localizar y combatir la enfermedad. También es el que maneja la tasa más baja de mortalidad en relación a la cantidad de contagiados: con 5.546 casos confirmados, 48 de esos casos fueron fatales y ya hay 1115 personas recuperadas.

Por ahora, el pueblo está encerrado, pero toma nota de cada error del gobierno. El ministro Jaime Mañalich indicó que “el coronavirus puede mutar” y ponerse en “buena persona”, cuando en realidad la OMS expresa que el virus no ha mutado. Además, el gobierno habilitó suspensiones en empresas, lo cual implica que la gente cobre un seguro de cesantía que significa una suma significativamente menor de los ingresos mensuales.

En Perú, el coronavirus llegó en medio de una crisis política que acarrea desde hace tiempo. Recién el 16 de marzo se restableció el Congreso, suspendido desde el año pasado. Los nuevos legisladores tuvieron que jurar, en una ceremonia privada, respetar lo más posible la cuarentena obligatoria.

El presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia el 15 de marzo. Desde ese día, el país quedó militarizado para controlar que la población cumpla con las restricciones impuestas, lo que generó una serie de abusos de poder. Además, sancionó una Ley de Protección del Personal de Seguridad que exime a los oficiales de responsabilidad penal al herir o matar «en ejercicio regular de su función constitucional”. Esto se ganó el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Perú está sometido a uno de los confinamientos más duros de la región. Cuenta con un toque de queda nocturno de 11 horas (de 18:00 a 5:00 AM). Además, se segmentan las salidas masculinas y femeninas. Los hombres pueden salir los lunes, miércoles y viernes y las mujeres, el resto de los días de la semana. El domingo, el acceso está prohibido para la totalidad de la población. Las cifras de infectados hasta el momento asciende a 4.342 casos, entre los cuales se cuentan 121 fallecidos y 1333 recuperados.

La mayoría de los trabajadores se siente indefensos ante la crisis, porque aproximadamente el 70% de su economía es informal. Para ayudar a estos sectores, desde el gobierno lanzaron un plan de bonos de emergencia de 380 soles (108 dólares) por familia.

Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en Sudamérica. El sistema de salud dejó de responder y, en consecuencia, un gran número de personas falleció en sus casas, sin atención médica y en presencia de los familiares. El sistema funerario colapsó dejando postales de familias que creman a sus familiares en las calles. Desde el gobierno, llegaron a considerar la creación de una fosa común para “los caídos”. A la fecha se registran 4.450 casos confirmados, con sólo 140 recuperados y 242 casos fatales.

El presidente Lenin Moreno tardó en reconocer la inoperancia de su gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. En un principio, decidió ocultar a sus muertos. Según un protocolo para la “disposición final de cadáveres”, no se especificaba la causa de muerte y con esto se manipulaban los números. Solo después de una gran presión mediática, el presidente admitió que “los registros oficiales se quedan cortos”.

A pesar del sufrimiento económico de su pueblo, Moreno anunció otro ajuste en plena crisis con recortes presupuestarios y salariales para los empleados públicos. También desembolsó 320 millones de dólares en pagos a bonistas. Ecuador no puede imprimir dinero, por lo que todo indica que continuará endeudándose con fondos internacionales.

El oficialismo envió al congreso una “ley para proteger el empleo” y está ofreciendo un bono único por dos meses de 60 dólares para familias que trabajan “por cuenta propia”.

Ecuador también está militarizada, en estado de excepción desde el 16 de marzo. Actualmente tienen un toque de queda de 15 horas: el más largo de la región.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

«El aislamiento incrementa sentimientos de depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

El avance del coronavirus (Covid-19) en nuestro país y la extensión de la cuarentena hasta por lo menos el 13 de abril, intensificaron las problemáticas existentes entre los adultos mayores de 60 años, principal grupo de riesgo. Especialistas en gerontología confirman un incremento de sentimientos de soledad, depresión y ansiedad en los ancianos, entre otros conflictos que se desencadenan con el aislamiento.

“Durante la primera cuarentena, los mayores de 80 años tenían sus necesidades cubiertas porque estaban presentes sus cuidadoras. En la segunda etapa vigente, hay algunas que no pueden asistirlos porque están en sus propias sus casas. Por lo tanto, se rompe el equilibrio y se resiente la atención domiciliaria”, explica la doctora Lía Daichman, gerontóloga, socia fundadora de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires y presidenta del Centro de Longevidad para Argentina, una ONG internacional con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.

Daichman indica que para abordar las distintas problemáticas que acarrea el aislamiento, hay que pensar a la vejez en plural como un grupo social heterogéneo. “Hay que dividir a los viejos ‘jóvenes’ (de 65 a 80 años) de los viejos ‘viejos’ (de 80 años en adelante) ya que son dos grupos que tienen diferencias importantes. Los viejos ‘jóvenes’ no necesitan tanta ayuda de los que están afuera, se encuentran más comunicados mientras que, los mayores de 80 años, en general, dependen de la colaboración de otros, como puede ser un hijo o un voluntario”, sostiene la profesional.

“La necesidad de mantener redes, además de las familiares y cercanas, es fundamental para la participación extra comunitaria como una fuente de bienestar y de satisfacción de vida”, argumenta la socióloga Julieta Oddone, Magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora CONICET. Y agrega: “La proporción de personas que queda más aislada porque no tiene una actividad participativa, a pesar del uso de las redes sociales, ve incrementados sus sentimientos de soledad, angustia, depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

«Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades” sintetiza Oddone.

Oddone considera que el problema no puede verse únicamente por los años: “Hay una diversidad en la vejez, la misma se construye en el curso de la vida a partir de eventos históricos, personales y biográficos que dan distintos modos o características de envejecimiento. Por lo tanto, toda política social y sanitaria, en una coyuntura difícil, no debería tener sólo en cuenta la edad cronológica”.

Para la investigadora, no corresponde cercenar todo lo que el adulto mayor pueda hacer por sí mismo. “Los que están acostumbrados a manejar sus finanzas, independientemente de que tengan más de 70 años, es conveniente que sigan haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con la idea de aislamiento porque no es necesariamente curativo. Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades”, sintetiza.

Ricardo Iacub, psicólogo y Director de Proyectos Comunitarios con Adultos Mayores en PAMI, reflexiona sobre el impacto del confinamiento: “Los mayores están más preparados para estar en sus casas que los demás porque la mayoría ya se jubiló, no tienen que cuidar a sus hijos, es decir, sus tiempos son más personales y menos demandados socialmente. El salir o no salir depende de sus ganas, este es el lado positivo”.

El especialista plantea cómo se construye una nueva temática dentro de la sociedad: “Nos encontramos con un adulto mayor que se convirtió en una especie de ‘discapacitado’ porque no debe salir y, si sale, corre el peligro de enfermarse o de ser criticado”. Y adiciona: “Más allá de que, biológicamente, los ancianos son más frágiles, tienen un montón de recursos para otras cuestiones. Hay una percepción social de que son sujetos delicados y nos cuesta más pensar sus fortalezas que sus debilidades”.

Iacub infiere que la incertidumbre es la sensación que más perturba a sus pacientes: “Con la nueva postergación de la cuarentena, apareció agravado algo que estaba en ciernes. Se prolongan los sentimientos de desprotección, de encierro y aumenta la ansiedad. Los adultos mayores empiezan a preguntarse ‘cuándo termina’ y ‘qué pasa si me enfermo’ más allá de que tengan vías de comunicación con su círculo cercano”, esclarece.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre el Área de Sociología del envejecimiento, Gustavo Mariluz, analiza los miedos durante el aislamiento: “A morirse solo, a caerse en la calle y no tener quien lo ayude, a quedarse sin comida. Posiblemente, muchos viejos hayan vivido situaciones catastróficas cuando eran muy jóvenes porque son inmigrantes. Se les pueden aparecer algunos fantasmas que creían haber superado”.

“Surge el miedo a morirse solo, a caerse en la calle sin tener quien lo ayude, a quedarse sin comida», dice Iacub.

Otro de los temores que aparece entre los ancianos es el que vincula, directamente, al Covid-19 con la muerte. “La televisión ha informado que un gran porcentaje de personas viejas son afectadas de una manera mortal. De los fallecidos que se registran, la mayoría son varones y viejos”, testifica Mariluz. Y agrega: “En Argentina, después de los 60 años, hay 7 mujeres vivas por cada hombre vivo. Significa que existe una preminencia de género que con el coronavirus se está fortaleciendo”.

Oddone observa que la situación de confinamiento favorece un escenario de violencia. “Una de las violencias que sufren los ancianos es la económica, cuando una política lo obliga a quedarse en su casa y el hijo pasa a hacerse cargo de sus finanzas. Sería conveniente organizar espacios barriales o zonales que permitan, de manera electrónica y presencial, proveer de productos a las personas que puedan necesitarlos pero también relevar los casos que se están dando o que pueden ocurrir”, aconseja la especialista.

Daichman asegura que la agresión doméstica siempre existió y ahora la más preocupante es la violencia financiera: “Se han armado bandas para tratar de estafar a las personas mayores, para cobrarles, para hacerles sus trámites. El abuso económico probablemente sea el más común. Son criminales que deberían ser penados”, finaliza.

Con respecto a las necesidades del adulto mayor, Mariluz señala que no son atendidas. “Hay buenas intenciones pero falta escucha profesional. Argentina es uno de los países más envejecidos de la región junto a Chile y Uruguay. Nuestro país no ha tomado en cuenta la importancia que tiene el envejecimiento poblacional. Cuando aparece la enfermedad, emerge la vejez con su impronta negativa aunque no necesariamente lo sea. Y añade: “Creo que hay buena voluntad de los gobernantes pero se deja para el futuro lo que hay que hacer hoy”.

Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades

Muchas trabajadores de los comedores no pueden realizar su tarea porque pertenecen a los grupos de riesgo.

Antes de la pandemia, unos ocho millones personas acudían a comedores comunitarios en todo el país en búsqueda de asistencia alimentaria. Hoy ya son 11 millones. Está claro que para quedarse en casa hay que tener cubiertos los servicios básicos y dinero para afrontar los gastos mientras dure la cuarentena, circunstancias más bien utópicas para gran parte de la población.

Según datos del INDEC del segundo semestre de 2019, relevados en 31 aglomerados urbanos de Argentina, el 35,5 por ciento de la ciudadanía vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir que no logran satisfacer “la totalidad de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”. Dentro de este conjunto, el 8 por ciento se encuentra bajo la línea de indigencia y no cuenta con ingresos para cubrir una canasta de alimentos “que satisfaga un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.

La mayoría de los comedores comunitarios nacieron entre mediados de los 90 y principios de los 2000, producto de la aplicación políticas neoliberales. Actualmente siguen existiendo en villas y asentamientos, principalmente en el conurbano bonaerense. Gestionados por organizaciones sociales, políticas o religiosas, su magnitud es diversa. Los más chicos reciben entre 40 y 50 personas por comida y otros hasta 800 o 900.

Antes de la cuarentena, ocho millones de personas concurrían a comedores, hoy ya son 11 millones.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los provee de financiamiento –el monto se calcula por cantidad de personas y comidas preparadas por día–, o bien, de alimentos frescos y secos. Como parte de las medidas de prevención del coronavirus, se les distribuyó una cartilla sobre manipulación de alimentos y una serie de recomendaciones de higiene. Sin embargo, debido al desborde de la situación, algunas sólo quedan en las buenas intenciones.

Fuentes de Desarrollo Social reconocen que el número de asistentes a los comedores no para de crecer y lo atribuyen a que el 40 por ciento de la población está empleada de manera informal. Personas que vivían de changas, vendedores ambulantes y feriantes se encuentran sin trabajo y, en consecuencia, se han sumado a los comedores.

La pandemia alcanza a estos espacios en condiciones de extrema precariedad luego de cuatro años de macrismo. Hambre, falta de trabajo y hacinamiento marcan la realidad de los sectores vulnerables. Desde Desarrollo Social, afirman que por esto la población de los barrios no logra adaptarse a las medidas de prevención y a las recomendaciones que bajan del organismo.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la Argentina hay un 40 por ciento de trabajadores informales.

El movimiento social Barrios de Pie cuenta con 15 comedores y 40 merenderos sólo en la Ciudad de Buenos Aires, a los que asisten más de 2.500 personas. Dos de sus referentes, Julieta Di Stefano y Lilian Susana Gómez, en diálogo con ANCCOM, detallan los obstáculos que deben atravesar por estos días

Para Di Stéfano, coordinadora de la Red de Comedores y Merenderos Comunitarios de Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, el gran problema hoy es el hambre. En sus espacios, debieron incorporar listas de espera porque no logran cubrir la demanda de comida, hasta que se habilite más mercadería o aumenten las raciones. “Es así de duro. Hay familias en lista de espera por un plato de comida. ¿Y mientras tanto qué?”, se pregunta Di Stéfano.

Gómez es la responsable de “Corazón Abierto”, un comedor de la villa 21-24, enclavada en la triple frontera entre Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, en Capital Federal. El espacio funciona hace casi ocho años y ofrecía merienda y cena. A partir de la cuarentena, la afluencia de familias creció y se vieron obligados a sumar una comida diaria. “Agregamos almuerzo para que la gente se sostenga un poco”, cuenta Gómez.

En medio del aislamiento, los comedores deben seguir funcionando y redoblar sus esfuerzos, pero con menos trabajadores y trabajadoras, muchas de las cuales son personas mayores o con enfermedades preexistentes que discontinuaron sus labores por formar parte de la población de riesgo. La mayor parte de ellas son mujeres, quienes dedican medio día de su vida de lunes a viernes, incluso sábados, a cocinar y realizar tareas de cuidado de forma voluntaria.

Di Stéfano remarca que este trabajo, de por sí altamente demandante, se ha visto perjudicado aún más por la pandemia y esto se refleja en el ánimo de las responsables de los comedores. Con frecuencia, deben lidiar con tensiones y violencias de los demandantes insatisfechos, que sospechan que “se guardan la comida”. “La presión es mucha y eso las afecta –sostiene-. Hay que contener no solo en la presencia en territorio sino también en charlas: en cómo te sentís, cómo estás, en lo subjetivo de la persona”. Con más bocas hambrientas y menos manos para repartir, los comedores rozan el colapso.

Durante los primeros días de la cuarentena, también hubo roces con la policía. Di Stéfano explica que en algunos barrios el control de la documentación es más fuerte. El problema es que muchos trabajadores y trabajadoras no cuentan con teléfono celular, ni acceso a Internet, y finalmente tuvieron que imprimir sus permisos. Por las presiones de las fuerzas de seguridad, Corazón Abierto cambió el horario de la cena. “Se estaba dando de 18 a 19, pero ahora la estamos dando de 17 a 18, porque la policía a partir de las 19 te empieza a atajar”.

El aumento abrupto de la demanda, junto con el incremento de los precios, condujo a que los comedores deban introducir cambios en sus menús a fin de volverlos más económicos y rendidores, a veces en desmedro del valor nutricional. Frutas, verduras y carnes son reemplazadas por –o combinadas con– hidratos. “El pollo al horno lo hacemos guiso. En lugar de milanesas, hacemos guiso de arroz o estofado con papa. Tenemos que hacer magia para dar la comida diaria”, asegura Gómez y Di Stéfano lo subraya: “Es increíble el esfuerzo que hacen para sostener esos lugares y poder estirar las viandas y darle de comer a más personas”.

Con la cuarentena, Barrios de Pie adoptó las recomendaciones de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. En condiciones normales, la mayoría de los comedores prepara la comida en su espacio y recibe a las personas para que coman ahí. Hoy Corazón Abierto entreg viandas y solo acoge a un número reducido de personas. Para evitar la aglomeración en sitios cerrados, el Ministerio aconsejó esta modalidad que consiste en llenar de comida los táper de quienes se acercan y que coman en sus casas. Otra posibilidad es el bolsón, la entrega de algunos productos seleccionados para que la familia prepare su alimento. Sin embargo, solo una minoría de los comedores pudo hacerlo. Y en los casos en que se entregan viandas, sigue produciéndose concentración de personas en la puerta.

Corazón Abierto también incorporó pautas de higiene. “Poniéndonos guantes, barbijos. Los delantales, como corresponde. Y el distanciamiento de las personas”, explica Gómez. Con el financiamiento de Desarrollo Social, los comedores pudieron adquirir lavandina, detergente y alcohol en gel. Barbijos, cofias y delantales son fabricados en el Polo Textil de Barrios de Pie.

Los recursos del Estado no son suficientes. Además, las actividades que las organizaciones realizaban para conseguir fondos extra, como talleres y festivales, quedaron suspendidas. “Estamos apelando a las donaciones porque estamos sobrepasados, se triplicó la demanda en comedores y merenderos”, expresa Di Stefano.

Si bien el virus puede alcanzar a cualquiera, la pobreza estructural en los barrios más humildes plantea un panorama más complejo para sus habitantes. “No es lo mismo hacer cuarentena en clase media que en sectores populares, donde tal vez en una misma habitación viven varias personas”, opina Di Stéfano y concluye: “Todo está atravesado por la cuestión de clase y si bien esta pandemia nos puede tocar a todes, las herramientas y la respuesta a esta enfermedad es distinta de acuerdo a la clase social”.

Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades

Cuerdas solidarias ya donó 200 mascarillas.

Ningún sistema de salud está preparado para que se enfermen tantas personas al mismo tiempo. Debido a la pandemia Covid-19 han surgido innumerables iniciativas de personas que comenzaron a utilizar su tiempo y esfuerzo para crear insumos que ayuden al personal de la salud a trabajar más protegidos. Proyecto Respirar, Cuerdas Solidarias y unas vecinas de Mones Cazón, son botones de muestra de estas acciones ejemplares.

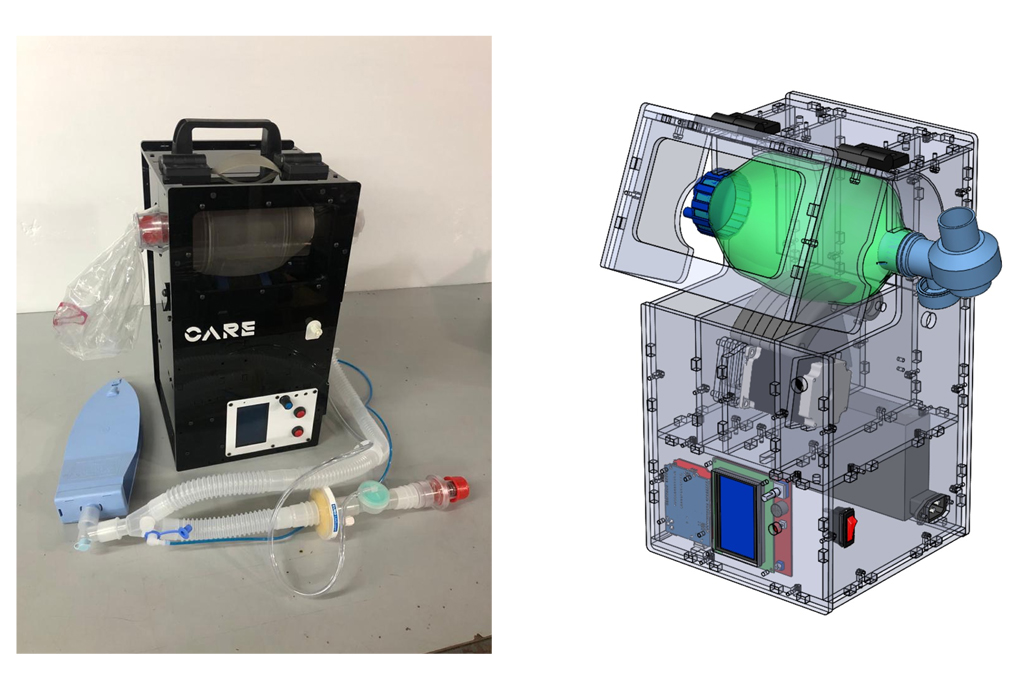

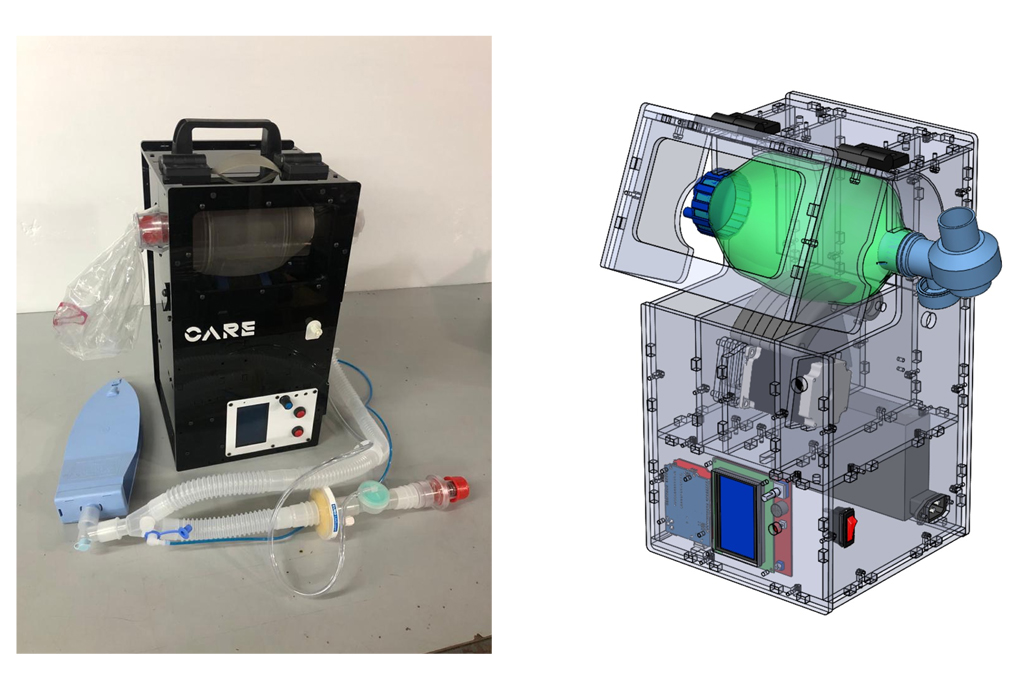

Proyecto Respirar es una iniciativa que tiene la misión de reunir a todos los que quieran aportar conocimientos, capacidad de fabricación, recursos e insumos para dar apoyo a los trabajadores de la salud, aprovechando la tecnología y las oportunidades del trabajo colaborativo entre médicos, ingenieros, diseñadores, makers de impresoras 3D y otras disciplinas.

Sus creadores Jeanette Acosta y Sebastián Chuffer, en conversación con ANCCOM, contaron que la idea surgió una noche de insomnio luego de leer un paper del Imperial College of Science, Technology and Medicine, un día antes de que empezara la primera fase de la cuarentena en Argentina.

“A la mañana siguiente, llamamos a Lucas Vassarotto, un amigo que es técnico mecatrónico y le preguntamos qué tan difícil era hacer respiradores. Nos dijo que bastante, pero que se podían hacer”, señaló Chuffer.

Lo que empezó como una charla normal de dos personas que les encanta investigar y compartirse artículos, terminó creciendo sin siquiera saberlo. Armaron un grupo de Whatsapp con especialistas de distintas áreas: medicina, legales, ingeniería y comunicación, que, a los dos días, ya contaba con 300 integrantes.

El Proyecto Respirar reúne el trabajo colaborativo de médicos, ingenieros, diseñadores y, makers de impresoras 3D.

Como la comunidad interdisciplinaria comenzó a crecer mucho, organizaron por un lado el proyecto Respirar y, por otro, el resto de la comunidad, que participa de otras iniciativas. Respirar se centra en CARE, un ciclador automático de resucitación manual. La comunidad, además, se ocupa de conectar a personas que desean ayudar o recibir algo. Esto incluye proyectos de creación de máscaras faciales y barbijos, entre otros.

“CARE es el principal proyecto que estamos encarando, el más urgente y directo. Es importante destacar que no es un respirador, sino que está pensado para usar en una situación de colapso para apoyar al personal de la salud”, explica Sebastián Chuffer.

Durante el diseño y desarrollo enviaban constantemente los avances a varias autoridades médicas para que les hicieran devoluciones. “Hablamos con autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) para que nos guíen a hacer el protocolo y hacer todo en base a lo que establece y se pueda validar lo más rápido posible. La parte de ANMAT no sólo valida el dispositivo sino que también valida el lugar donde se van a producir”, cuenta Sebastián. Jeanette destaca que, desde el afán de querer ayudar, hay personas que dejan de lado la seguridad.

El próximo paso es utilizarlo con un simulador de paciente, lo cual va a permitir que se pruebe exactamente con las condiciones concretas que tendría una persona con coronavirus. “Las personas con Covid-19 tienen el pulmón muy duro. La cantidad de presión que necesitan es más grande que la normal. Realizando esta prueba tendremos la data concreta para poder avanzar”, detallaron.

El CARE tiene un costo aproximado de 350 a 500 dólares. Fue pensado para ser fabricado con el menor costo posible y con insumos que se encuentren en el país. Su realización requiere una o dos horas, dependiendo de la cantidad que haya que producir.

Con respecto a sus expectativas, los organizadores sostienen que ahora están haciendo foco que se valide en ANMAT. Y luego, dicen, se preocuparán por que pueda ser distribuido de forma libre y gratuita a la mayor cantidad de personas que lo necesiten.

“Vamos bien. Estamos asesorados por muchos profesionales. También contamos con el apoyo de varias instituciones políticas que nos están ayudando para que se dé prioridad al proyecto”, agregan Acosta y Chuffer.

En relación a qué puede hacer la comunidad por el proyecto, sostienen que es esencial la difusión para contar con todas las validaciones. “Todo el tiempo están surgiendo necesidades, la situación es bastante dinámica. Siempre buscamos el mayor apoyo posible”, finalizaron.

“Nos piden mascarillas del Hospital Güemes, del Larcade, del Duhau, del Mercante, del Rivadavia», dice Lederhos.

Mientras tanto, a 37 kilómetros de distancia, en la localidad de Los Polvorines, German Lederhos, profesor de música y estudiante de la Licenciatura en Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, también trabaja en un proyecto solidario para enfrentar la pandemia. Además, integra una orquesta juvenil en Garín y da clases de música de forma gratuita en un merendero de José C. Paz, donde enseña con instrumentos que él mismo construye. “Cada alumno tiene su xilofón de canitos de cortina, su bombos de tachos y sus campanas de lata. También hay un pachetofono y un chancletofono. Mi sueño es armar una orquesta reciclada”, explica German.

El músico cuenta que Cuerdas Solidarias nació como un proyecto individual. En las vacaciones de invierno de 2016, a falta de fechas, Germán decidió salir a tocar a la gorra. Lo hizo en espacios públicos como el subte y la plaza hasta que le llegó una invitación para tocar la guitarra en Hogar Dinad de San Miguel. “Lo que viví en ese momento fue único, me sentí realmente bien haciéndoles pasar un buen rato a quienes estaban allí”, expresó. A partir de ese momento, lo quiso repetir.

En la búsqueda de nuevos hogares para compartir su arte, le llegó una invitación del Hogar Geriátrico Solares de José C. Paz. Para esa ocasión, le propuso a Rocío, una compañera de la orquesta juvenil, que lo acompañara con el charango, a “improvisar algo”. Dado que fueron y tocaron “más o menos”, decidieron juntarse a ensayar. A partir de ahí, se formó un gran dúo que empezó a girar por distintos hogares y merenderos.

Con el paso del tiempo, los hogares comenzaron a pedirles donaciones. Consiguieron ropa, pero lo que más necesitaban era comida. Como Germán había acumulado una gran cantidad de instrumentos que construía para sus alumnos, se le ocurrió intercambiarlos por alimentos. “Hago instrumentos, como por ejemplo, zicus o tambores. Desde que empecé, no paré. Estoy constantemente buscando qué construir”, explicó.

El dúo juntó alimentos que fueron donados a merenderos, a personas en situación de calle y a limpiavidrios, entre otros. En paralelo, empezaron a dar talleres de construcción de instrumentos a chicos, aficionados y profesores de música. De hecho, iban a dar uno en un conservatorio de la ciudad de Chivilcoy en estos días, pero se suspendió por la pandemia.

Lejos de quedarse de brazos cruzados y sin actividad, Cuerdas Solidarias siguió ayudando con la elaboración de otro tipo de instrumentos. Germán vio en Internet que varias personas estaban construyendo mascarillas con impresoras 3D para donárselas a los trabajadores de la salud. Él no tenía impresora, pero empezó a ver cómo podía construir mascarillas con lo que tenía a mano. Con latas, planchas pet y cinta armó el primer modelo. Contó que el Concejal de Malvinas Argentinas se enteró y le aporto el material.

Roberto Debbag, médico infectólogo, pediatra y Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,evaluó las máscaras y Cuerdas Solidarias hizo algunos cambios y siguieron sus recomendaciones: “Ahora no incluyen el folio superior, ni ningún tipo de cinta, hilo, elástico o material que junte humedad. Las máscaras serán solo de plástico para poder desinfectar de manera efectiva, y el hilo deberá ser colocado y cambiado en cada uso”, detalló Germán.

Ya realizaron más de 200 mascarillas y les llegan pedidos constantemente. “Nos piden de todos lados, del Hospital Güemes, del Hospital Larcade, del Hospital Duhau, del Hospital Mercante, del Hospital Rivadavia. Hasta nos llegaron mensajes de Costa Rica. Los médicos y enfermeros están muy agradecidos porque nos cuentan que solo les dan un paquete que no les alcanza, no les dan la protección necesaria”, explicó.

Cuerdas Solidarias necesita difusión para comunicarse con más médicos infectólogos que les digan si estos últimos cambios sirven para que el modelo pueda ser copiado (con la prohibición de comercializarse). Solo se necesita acetato, cuchillo, remache. Además, piden acetato o algún plástico transparente de las mismas características para poder seguir ayudando.

Ana María Romera vive en Mones Cazón, provincia de Buenos Aires. Se dedica a la costura hace 45 años y lo que más disfruta es confeccionar trajes para fiestas. Dice que la solidaridad siempre estuvo presente en su vida. “En esta oportunidad una amiga me propuso hacer camisolines y cofias descartables para la unidad sanitaria que no cuenta con suficientes insumos y no dudé en hacerlo. Hasta el momento hicimos 120 equipos que el director de la Unidad Sanitaria, recibió con mucho agrado y satisfacción de que el pueblo lo apoye en estas circunstancias”.