May 28, 2020 | Comunidad, Novedades

Con la pandemia de covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, pareciera que nada más pasa en el país y en el mundo. Que no hay más enfermedades que el coronavirus -a excepción, quizás, de aquellas “de base” de los grupos de riesgo-; que no hay más padecimientos que los de la angustia por el encierro; que la única contracara de la cuarentena es la económica. Sin embargo, pasan otras cosas, de esas de la vida “normal” que pasaban antes de toda la incertidumbre por el nuevo virus; aunque poco se hable de ellas. La donación y trasplante de órganos es una de esas cuestiones.

Donar en pandemia

“Donación y trasplante evidentemente han cambiado en el país desde la aparición del covid-19”; sostiene María Eugenia Vivado, presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR). Parece una constatación obvia, pero aun así necesaria. “A partir del inicio de la cuarentena, la donación y trasplantes han bajado ostensiblemente”, agrega.

Es difícil comparar números cuando los contextos que se analizan son tan diferentes. En el 2019, no había una pandemia que afecta a todo el mundo, y mucho menos una cuarentena que detuvo la mayor parte de la circulación en el país. Sin embargo, los datos hablan: en lo que va del aislamiento social hasta el cierre de esta nota, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) registró 68 donantes; el año pasado, la cantidad llegó a 348 en el mismo período de tiempo.

Hay varias razones, entre ellas el cierre de fronteras que dificulta el traslado de órganos -ya sea desde el exterior como desde otras provincias- que suele realizarse en aviones sanitarios; y la menor cantidad de accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte entre los donantes. Pero la más determinante es la seguridad, tanto de los pacientes como de los médicos. Frente a un virus con una tasa de contagio tan alta como la del coronavirus, las precauciones aumentan lógicamente: a los controles habituales a donantes y receptores se le suman controles específicos por covid-19.

Desde la Asociación Fibroquística Marplatense (ASFIM) explican que los criterios para definir posibles donantes seguros fueron trabajados en conjunto con la Asociación Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Asociación Argentina de Trasplantología (SAT) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), junto con el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de ellos, se “aumentan las exigencias” para los posibles donantes: se les realizan test epidemiológicos PCR para detectar la presencia o no del virus, y sólo cuando el test da negativo, se los considera como donantes.

Lo mismo se aplica para los posibles receptores de los órganos. Además, si el órgano en cuestión son los pulmones, también se les realiza una tomografía de tórax debido a los efectos particulares que tiene el coronavirus en el sistema respiratorio. Este aumento de controles “va en desmedro de la cantidad de donantes y receptores”, como sostiene Vivado.

Una de las medidas adoptadas fue recurrir, sobre todo, a las donaciones en determinadas provincias, aprovechando la heterogeneidad del país y la menor circulación del virus en ciertas regiones. “Eso nos permite un grado mayor de seguridad, ya que podemos obtener potenciales donantes de zonas donde no hay tanta circulación, y eso brinda cierta seguridad”, explica Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplante de la Fundación Favaloro.

Mientras tanto, en las redes oficiales del INCUCAI continúan insistiendo en la posibilidad de reafirmar la condición de donante a través de la web, si bien todos los argentinos mayores de 18 años son donantes, salvo que deje constancia de lo contrario, a partir de la sanción de la ley 27447, “Ley Justina”. Al 8 de mayo, más de 20 mil personas ya habían reafirmado su deseo de donar por esta vía.

Los trasplantes continúan

La donación no es el único aspecto que se ve afectado por la pandemia, sino todo el universo del trasplante. Por ende, los pacientes que están en lista de espera y aquellos que fueron recientemente trasplantados.

“Desde el comienzo de la pandemia pudimos observar que la actividad de donación y trasplante era afectada, sobre todo en los países europeos que precedieron en el desarrollo del coronavirus y su impacto en el sistema de salud”, explica Carlos Soratti, presidente del INCUCAI. “De modo que, precozmente, se empezaron a tomar las medidas, los diagnósticos y las estrategias para poder consolidar el sistema argentino de donación y trasplante y sostener la actividad con limitaciones y disminuciones.”

A diferencia de lo que sucedió en muchos países del mundo, en Argentina no se dejaron de hacer trasplantes. “Están bastante centrados en los pacientes que lo necesitan en forma urgente para vivir”, según María Eugenia Vivado. “Los trasplantes con donante vivo, como son programados, se los prefiere postergar a fin de cuidar al donante y al receptor, para evitar que estén en hospsitales con riesgo de posible infección”, explica la presidenta de ASIR.

“No podemos esperar a que termine la cuarentena”, sostiene Bertolotti. “Hay patologías que ameritan ser tratadas como si esta pandemia no existiera, las enfermedades siguen su curso, lamentablemente, y tenemos que tratar de brindar opciones a esta gente, dentro de esta situación.” Según el INCUCAI, en lo que va de la cuarentena más de 214 personas en lista de espera recibieron un trasplante de órganos o tejidos gracias a la concreción de 68 operativos en todo el país. Si bien en su mayoría fueron trasplantes renales, también se realizaron hepáticos, cardíacos, de córneas y uno pancreático. En el Hospital Garrahan llevaron a cabo diez trasplantes y la Fundación Favaloro se realizó, incluso, uno bipulmonar.

Los trasplantes de médula ósea también siguen llevándose adelante, ya sea autólogo -con células del mismo paciente- o con donante relacionado o familiar. Además, durante la cuarentena, y gracias al Registro Internacional de Células Hematopoyéticas -del que Argentina forma parte-, “los pacientes que tenían programado recibir un trasplante con células de donantes de otros países pudieron concretarlo a pesar de las dificultades de la pandemia”, cuenta Roberto Isab, referente de la Comisión de Amigos del Hogar CUCAIBA. Incluso cuatro unidades de células donadas arribaron al país desde Israel, Brasil y Alemania en vuelos de carga gracias a la participación de Cancillería, las embajadas argentinas, las empresas transportadoras y las aerolíneas comerciales. “Todo ese esfuerzo ha dado su fruto y hoy podemos decir que a pesar de las limitaciones que impone esta lucha contra el coronavirus, la oportunidad de trasplante de órganos, de tejidos y de células en nuestro país está siendo sostenida con mucha coordinación, con mucho esfuerzo y con la participación de todas las provincias y jurisdicciones”, sostiene Soratti.

Ser paciente

Los pacientes ya trasplantados también son considerados dentro de este nuevo escenario.

“En un primer momento, la recomendación era que nadie fuera a las clínicas, que se quedaran en sus casas y que solo concurrieran a la guardia en caso de presentar síntomas, pero había otras enfermedades y patologías importantes,” cuenta Bertolotti. “Dentro de esa población tenemos a nuestros pacientes que están en lista de espera o situación de trasplante, que también requieren controles específicos muy importantes para ellos.”

Frente a esta situación, en general se comenzaron a implementar consultas virtuales entre los pacientes y los equipos de trasplante. “Los organismos nacionales, provinciales, públicos y privados relacionados a la donación y trasplante siguen trabajando y empezaron una reorganización de atención a distancia, por todos los recaudos que se debe tener frente al covid-19”, explica Vivado. “El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, da directivas para la atención, vías de comunicación para que el paciente no tenga que salir de su casa. Por otro lado está garantizando la medicación para 6.840 pacientes sin obra social bajo el programa de medicación inmunosupresora”, agrega.

Pero para aquellos momentos en que es imprescindible recurrir al centro hospitalario, se implementan estrictos protocolos de seguridad para proteger a los pacientes y a los médicos. Por ejemplo, en la Fundación Favaloro se establecieron “circuitos seguros”, es decir, pasillos específicos y exclusivos para aquellos que van a realizar una consulta por trasplante o por razones ajenas a la sintomatología del coronavirus. De esta manera, no se exponen a posibles contagios.

Otra cuestión es el riesgo que corren las personas trasplantadas frente a la gran circulación del covid-19, debido a su inmunosupresión. Sin embargo, Bertolotti sostiene que “todo paciente trasplantado está recibiendo inmunosupresión, esto baja sus defensas y se expone a tener mayor vulnerabilidad para infectarse. Pero no se ha visto estadísticamente un comportamiento diferente en la población inmunosuprimida y la general, hasta el momento. “Lo importante es evitar el contagio, tanto uno sea trasplantado como no”, insiste. Sin embargo, las personas trasplantadas cuentan con una ventaja: ya tienen incorporadas como hábito las medidas de seguridad e higiene que ahora son necesarias para toda la población general.

Para complementar la poca información existente, el SINTRA puso en vigencia desde el 21 de abril un nuevo registro de infección por covid-19 para pacientes en lista de espera y trasplantados, que permite informar la incidencia y evolución de la infección viral en esta población especial. El objetivo es contar con datos nacionales acerca sobre el coronavirus para evaluar el impacto en este tipo de pacientes.

Las ONGs también cumplen un rol muy importante, más en tiempos de pandemia, para la promoción de donación de órganos y la seguridad de los pacientes, haciendo un seguimiento del cumplimiento de protocolos y leyes. “Queremos que se cumpla la Ley de Protección Integral para las Personas Trasplantadas y en Lista de espera. Por ejemplo, en la provisión normal de la medicación; y en caso de recurrir a un centro sanitario, tengan todos los recaudos de cuidados de bioseguridad”, sostiene Vivado.

Día Nacional

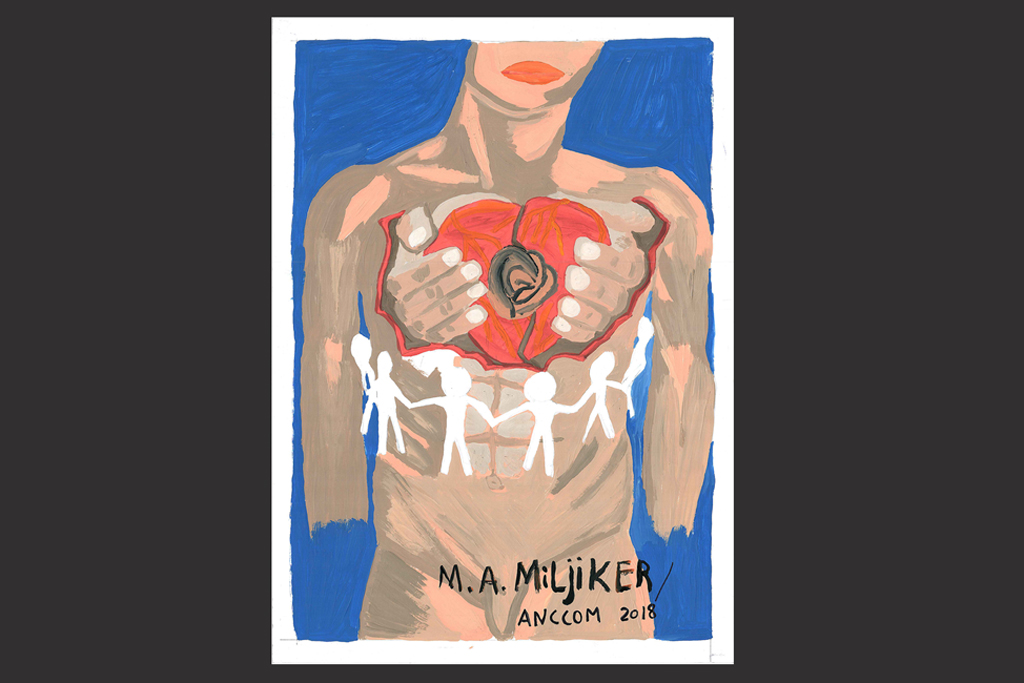

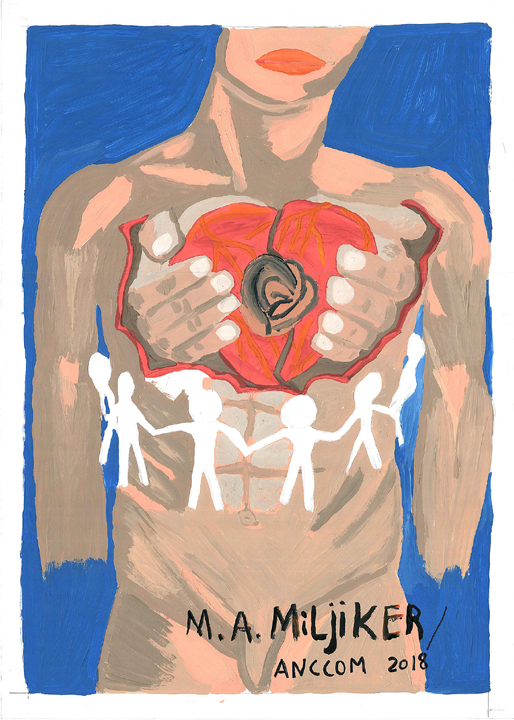

El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

Todos los años, el INCUCAI realiza una campaña de promoción de donación para esta fecha en particular. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta vez la campaña se pensó específicamente para las redes sociales, convocando a la comunidad a participar con sus mensajes bajo el hashtag #AbrazosDeVida. “Seguimos teniendo formas de abrazarnos”, sostiene uno de los mensajes en las redes oficiales.

“La imagen de la campaña es la de Matilde, una muñeca con sus brazos abiertos, diseñada por el artista plástico Felipe Giménez”, explican desde el organismo de donación y trasplante. “La acción está inspirada en la idea de abrazar la vida, como se abrazan las buenas causas, los ideales, los sentimientos y los afectos. La iniciativa tiene como fin reafirmar una actitud positiva hacia la donación y homenajear a los donantes que hacen posible que miles de personas tengan una nueva oportunidad.”

Mientras tanto, en los días previos al sábado 30, se comparten imágenes y videos de pacientes trasplantados, personal del sistema de salud y familiares de donantes enviando sus abrazos, a la vez que se invitó a toda la gente a participar de la iniciativa.

Como lo resume Bertolotti: “Nadie en el mundo está preparado para una pandemia y para un aislamiento como el que nos tocó, así que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y apoyarnos entre todos.”

May 28, 2020 | DDHH, Novedades

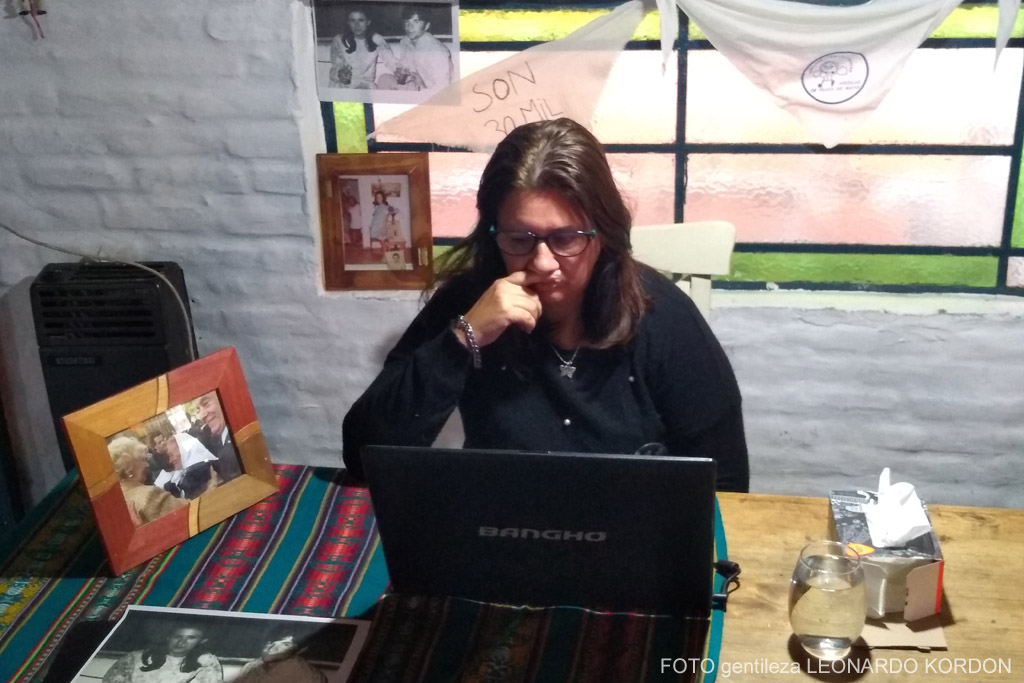

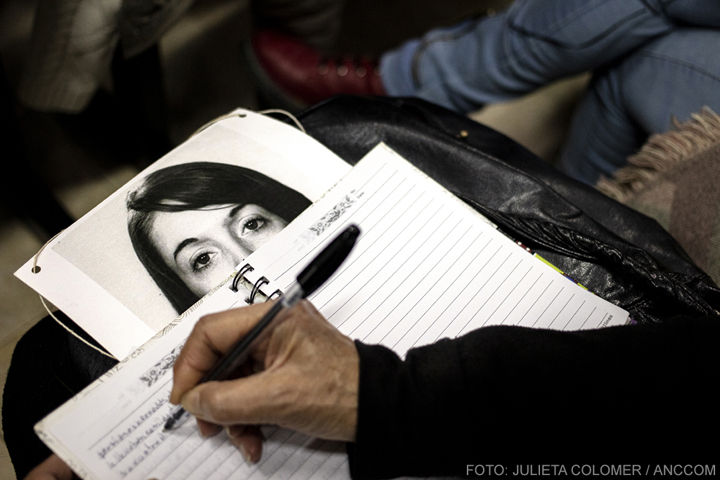

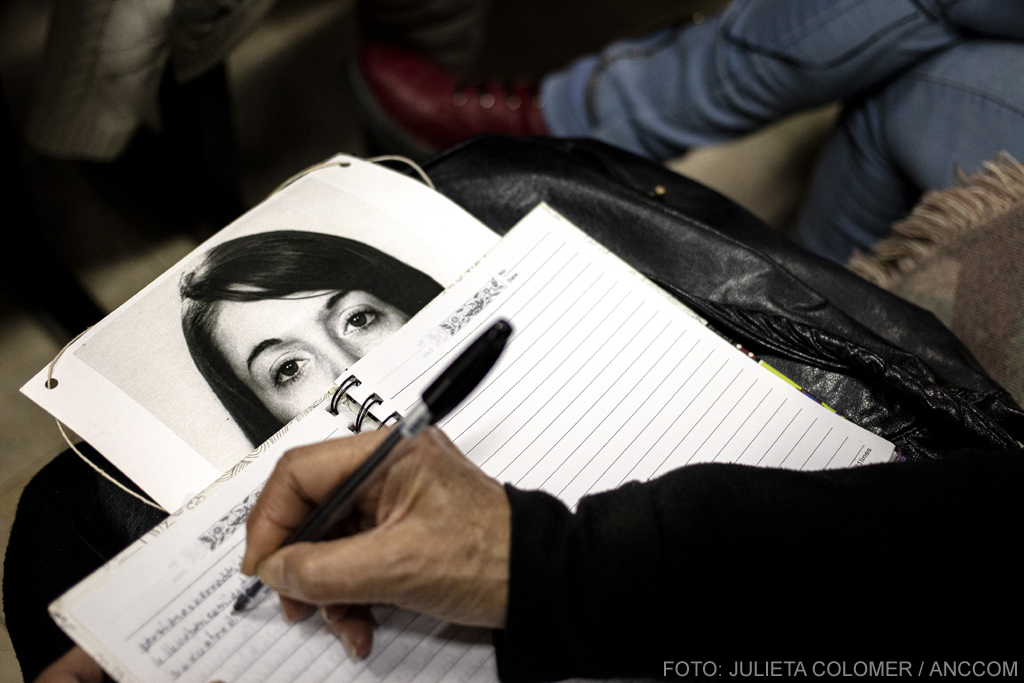

La Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se reanudó ayer con la primera audiencia virtual de testigos por el caso conocido como “Ferroviarios”. Lorena y Flavia Battistiol declararon por el secuestro y desaparición de su mamá, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y su papá, Egidio Battistiol. Por su parte, Roberto y María Esther Landaburu repusieron la desaparición de su hermana, Leonor, quien cursaba la última etapa de un embarazo, y la de su cuñado.

Ambos secuestros ocurrieron en agosto de 1977 y la búsqueda de los bebés nacidos en cautiverio aún sigue vigente. Por estos hechos, están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.

Hubo al menos 323 víctimas que pasaron entre los años 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 represores, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.

Desde los inicios del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los organismos de derechos humanos, las víctimas y familiares manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad. “Mucho más importante que la cuestión de las penas que puedan recibir estas personas acusadas es que esta historia se haga conocida en toda su amplitud y sea difundida en todos los ámbitos, en los juveniles y en las escuelas, porque hay que asegurar que semejante crimen no vuelva a ocurrir nunca más”, expresó, entre sollozos, Roberto Landaburu.

Así fue la audiencia virtual en la que se retomó la Megacausa de Campo de Mayo.

La familia Battistiol

El 30 de agosto de 1977 Juana Colayago y Egidio Battistiol fueron secuestrados y desaparecidos. Cuando el grupo de tareas se presentó en su casa, Egidio se encontraba trabajando, por lo que decidieron esperarlo hasta las seis de la mañana. Irrumpieron en su domicilio en Boulogne portando armas y los metieron a la fuerza en autos. Ema Battistiol, la hermana de Egidio, estaban allí con su hija Sandra Missori de 13 años. Ambas también fueron secuestradas. Juana se encontraba cursando el sexto mes de embarazo y sus hijas mayores todavía buscan a ese hijo o hija. Flavia, de tres años y Lorena Battistiol, de casi uno, fueron separadas de sus padres. Las subieron a uno de los autos, pero finalmente las entregaron a una de sus vecinas, quien prefería no involucrarse, pero bajo amenazas aceptó recibir a las niñas. Allí su abuela materna las fue a buscar.

Flavia cuenta que esa noche había ido un tío a visitarlos: “Cuando él se fue estaba llegando el operativo con camiones y autos, pero nunca se imaginó que irían a mi casa». Durante el secuestro fueron robadas casi todas las pertenencias que se encontraban en el domicilio. Lorena lamenta profundamente este hecho: “Se llevaron todo, no nos dejaron nada, ni un recuerdo”.

Ema y Sandra, la tía y prima de las hermanas, pudieron reconocer que Campo de Mayo fue donde permanecieron detenidas: la arbolada, las vías del tren y la cercanía. Lorena recordó lo que ellas le contaron acerca de lo que vivieron en el centro de detención: les asignaron números para identificarlos, Egidio fue separado y podían escuchar que era torturado en el cuarto contiguo mientras ellas eran interrogadas sobre lo que ocurría cotidianamente en la casa. Flavia ilustra el episodio de uno de esos días: “Sandra vio a mi vieja acostada y atada a una cama, como de hospital, mientras lloraba. Cuando mi prima le preguntó qué le pasaba, mi vieja seguía gritando. Entonces cuando los represores vieron que estaba tratando de ayudarla, la agarraron de los pelos y se la llevaron”. A los cinco días Sandra y Ema fueron liberadas. Mientras se encontraban en una fila de detenidos, fueron apartadas para ser subidas a un camión y finalmente puestas en libertad.

La abuela materna, María Ángela Lescano, buscó incansablemente a su nieto o nieta, su hija y su yerno. Desde 1977 hasta 1980 presentó un habeas corpus todos los años, investigó en los distintos organismos de derechos humanos, ministerios, cárceles, hospitales y comisarías a partir de información que conseguía con la colaboración de vecinos y conocidos. Así llegó a contactarse con Abuelas de Plaza de Mayo. Y gracias a al proyecto del Archivo Biográfico Familiar que reconstruye las historia de los desaparecidos Lorena y Flavia se integraron formalmente a la institución.

Lorena reclama por su Abuela: “Hace algunos años que presenta demencia senil, yo lamento que haya pasado tanto tiempo para llegar a esta instancia, porque ella merecía ser escuchada y que se supiera todo lo que había hecho buscando a mis viejos y a ese bebé que tendría que haber nacido a fines de noviembre, principios de diciembre de 1977”.

Desde el inicio de la cuarentena, los organismos de derechos humanos manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad para evitar la impunidad biológica.

Otro documento que resultó importante en la reconstrucción de los hechos fue una especie de organigrama que encontró el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Allí se menciona a muchos trabajadores ferroviarios. Entre ellos los nombres de Egidio Battistiol, Juan Carlos Catnich y Enrique Montarce bajo apodos: “El Tanito”, “El Sanjuanino” y “Quique”, respectivamente.

Lorena logró armar una reconstrucción cronológica de los secuestros de los ferroviarios gracias a los distintos testimonios y documentos. La operación “Caída de los Ferroviarios” comenzó el 30 de agosto cuando Juana y Egidio, sus padres, fueron secuestrados. Al mediodía siguiente, un grupo de agentes se presentó en los talleres de José León Suárez y se llevó a Enrique Montarcé y a Juan Carlos Catnich. Después, de acuerdo al relato atestiguado, se dirigieron a la casa de Enrique para buscar a su esposa, Iris Pereyra, y en el domicilio de la familia Landaburu se llevaron a Leonor, embarazada de siete meses y medio. Durante la madrugada del 1º de septiembre fue el turno de los cuatro integrantes de la familia de Carlos Moreno. Luego, Héctor Noroña fue secuestrado con su pareja y sus dos hijas. En el barrio de Boulogne detuvieron al matrimonio Parra y finalmente Enrique Gómez Pereyra y su esposa, que fue liberada posteriormente.

La declaración de Lorena concluyó, entre lágrimas, con el pedido de que se haga justicia por su familia y todos los desaparecidos, que los culpables cumplan condenas en cárcel común perpetua y efectiva: “Me encantaría que quienes están imputados en la causa y que estuvieron en cercanía de mi mamá y de mi papá, como de todos los ferroviarios que estuvieron en El Campito, nos digan qué hicieron con ellos y quienes se quedaron con mi hermano y hermana, con el bebé de Leonor Landaburu y el de Rosa Nusbaum. Que le pidan disculpas a mi abuela por todo lo que le hicieron vivir y que le cuenten qué le han hecho a su hija, y a nosotras qué le han hecho a nuestros padres”.

Juana Colayago desapareció embarazada de 6 meses. Sus otras dos hijas, Flavia y Lorena, buscan a su hermano.

Leonor Rosario Landaburu y Juan Carlos Catnich

La mañana del 31 de agosto de 1977 Juan Carlos Catnich y Enrique Montarcé fueron detenidos por un grupo de agentes que se presentó en el galpón de José León Suárez donde trabajaban. Si bien afirmaron que pertenecían a la Policía Ferroviaria, no portaban ningún tipo de identificación. Los retiraron y dijeron que los volverían a traer después.

Más tarde, María Esther Landaburu volvió a su departamento en el barrio de Flores, donde también vivía su hermana Leonor. Noni, como la llamaban quienes la conocían, era empleada en una escuela de educación de especial y en la Universidad Kennedy. Mientras María Esther subía las escaleras, le llamó la atención “un fuerte olor a humo de cigarrillo” y restos de colillas en el piso. Cuando quiso abrir la puerta, para su sorpresa, estaba cerrada con llave, lo que no era habitual. Al abrir, se encontró con una imagen que conserva en la memoria: las cosas habían sido revueltas y Noni no estaba. Al principio, pensó que se había descompuesto o que había tenido una situación complicada con su embarazo. Inmediatamente se comunicó por teléfono con una amiga y comenzó a movilizarse para saber dónde estaba. También llamó a los galpones de José León Suárez y descubrió que se habían llevado a Juan Carlos y a Enrique. “Así que cuando le conté a mi hermano todo esto, enseguida afirmó que los habían secuestrado”, recordó María Esther en la audiencia.

Durante la tarde previa a su desaparición, Leonor había estado trabajando con una compañera que luego pudo atestiguar qué ropa llevaba puesta: un gamulán, pantalones y botas negras. Era la misma vestimenta con la que la había visto Ema Battistiol, quien se encontró diez días después con Roberto Landaburu en Villa Ballester. Allí le relató que había visto en varias oportunidades a Leonor acostada, en un galpón lleno de colchones, dolorida. También refirió que había observado cómo se la llevaban del lugar en ciertas ocasiones, y creía que era por controles de su embarazo.

Tanto Roberto como María Esther aludieron a la posibilidad de que su hermana haya parido en Campo de Mayo. Para reforzar esta idea, compartieron el testimonio de Virginia, una mujer que sufrió un accidente en moto y finalmente fue internada en el Hospital de Campo de Mayo. Este hecho ocurrió entre el 12 y el 13 de octubre, en la semana en la que estaba previsto el nacimiento del bebé de Leonor. La joven tuvo que hacerse una tomografía porque había tenido conmoción cerebral a raíz del choque. Aguardaba sola en una sala donde recibía las visitas de sus familiares y el neurólogo. Tal como recuerda, uno de esos días vio pasar a una mujer que se presentó como trabajadora social y llevaba en sus brazos a un bebé recién nacido, de tez blanca y cabellos rubios. Ella le contó que lo había tenido una “presa” la noche anterior. Virginia se sorprendió porque no sabía que había reclusos allí y le preguntó cómo se llamaba. “La madre quería que se llamase Federico, pero si lo adopta alguna familia tal vez le cambien el nombre”, respondió.

Unos años después, cuando Virginia se casó, su suegra la reconoció: “Vos seguramente no te acordás de mí, pero yo sí de vos porque era enfermera en la maternidad de Campo de Mayo”. Ella no dudó en preguntarle qué fue de la vida del bebé. “No lo sé, pero lo más probable es que lo haya adoptado un médico caritativo”, le contestó.

Federico era el nombre que Leonor y Roberto habían pensado para su futuro hijo. Hacia el final de su testimonio, Roberto resaltó la potencia de la base de toda identidad: “Yo quiero reivindicar la figura del nombrador. Quiero que me permitan nombrarlos, porque es una forma de traerlos conmigo: Juan Carlos Catnich, Juana Colayago, Egidio Battistiol, Carlos Osvaldo Moreno, María Aurora Bustos, Leonor Rosario Landaburu, Iris Beatriz Pereira, Georgina del Valle Acevedo del Parra, Oscar Benito Ríos, Rosa en Nusbaum. Presentes.»

May 28, 2020 | Géneros, Novedades

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=okzocboKnfU]

May 28, 2020 | Comunidad, Novedades

Los estados pobres del norte y nordeste están colapsados, ahora el problema está alcanzando a los más ricos.

En cuestión de semanas, Brasil pasó a ser el epicentro de la pandemia superando a Estados Unidos en cantidad de fallecidos por día. Los contagios crecen sin parar ante la desidia política del gobierno de Jair Bolsonaro que apuesta a un laissez-faire sanitario, económico y social.

Ante la ausencia de una acción coordinada entre el Planalto y las administraciones provinciales, cada estado enfrenta el coronavirus como puede. “Es catastrófico. El país es como un barco sin capitán”, opina la directora del Sindicato de Médicos del Estado de San Pablo (SIMESP), Carolina Pastorin Castiñeira.

El colapso del sistema hospitalario es una realidad. La gestión del covid-19 es “absolutamente precaria y crítica”, señala el médico sanitarista Pedro Tourinho. La desigualdad social a nivel nacional queda reflejada por el impacto de la pandemia. Según el Ministerio de Salud brasileño, la región del norte tiene una mortalidad de 26,6 cada 100 mil habitantes. Esta cifra duplica la del sudeste (13 cada 100 mil), la zona más rica.

Los estados pobres del norte y nordeste –Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco–, hace días que están colapsados. Sin embargo, el problema está alcanzando a los sectores más ricos: el área metropolitana de San Pablo y el interior de Rio de Janeiro “ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas”. Tourinho, quien también es concejal por el Partido de los Trabajadores (PT) en la ciudad de Campinas, advierte que el riesgo de colapso es “inminente” en el interior paulista y “ya es una realidad en la capital”.

El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 86.017 casos confirmados y 6.423 víctimas fatales. “Estamos con regiones colapsadas dentro de la ciudad”, subraya Pastorin y remarca que en algunas partes de la capital ya tienen una ocupación de camas públicas de cuidados intensivos (UCI) del 100 por ciento.

El interior de Rio de Janeiro ya tienen filas para internación y las camas de terapia intensiva están completas.

El personal médico que está en la primera línea padece la falta de testeos, el sufrimiento psíquico y la impotencia ante los casos que crecen desmedidamente. “Los profesionales de salud estamos pasando un momento difícil. No solamente por la cuestión sanitaria. Nuestra salud física y mental está perjudicada”, admite Pastorin. Unos 130 colegas suyos han fallecido por el covid-19. “Veo en muchos el desgaste que genera la sensación de poder ser una de las víctimas”, dice y destaca que “trabajando en la primera línea, es importante crear momentos de distracción para aliviarse un poco de las pésimas noticias”.

“Muchos profesionales trabajan en condiciones de protección muy por debajo de lo ideal, atendiendo un volumen demasiado grande de pacientes”, observa Tourinho. En tanto, Pastorin alerta sobre la desigualdad en el país y entre los trabajadores sanitarios: “Tenemos localidades con equipos de última generación y otras donde utilizan tapabocas caseros”. Según la directora del SIMESP, cada día crece el número de profesionales suspendidos de sus puestos “sea por contagio, por cuestiones emocionales o por falta de condiciones para trabajar”.

No existe una coordinación del sistema sanitario, público y privado. “Otra vez, la desigualdad impera”, manifiesta la referente sindical. Brasil tiene grandes diferencias entre regiones. En el norte, nordeste y Rio de Janeiro todos los hospitales están desbordados, mientras que en el estado paulista hay disponibilidad de camas en el sector privado “pero la gente muere en el sistema público sin acceso a una. Es profundamente injusto”, denuncia Tourinho.

“Lo importante, ahora, consiste en mantener a la gente en sus casas y dar las condiciones desde el Estado para que eso ocurra. Es injusto y contradictorio mandar al pueblo a aislarse sin la ayuda necesaria para que todos puedan acceder a la salud y a una chance de recibir cuidados adecuados”, sostiene Pastorin, quien reivindica el reclamo por una lista de espera única para camas de UCI. Según Tourinho, debería haberse constituido un “gran pacto nacional en defensa de la vida” con medidas de aislamiento rigurosas, puniciones para quien rompiese la cuarentena y medidas de auxilio.

“Con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho.

“El problema es que con el Gobierno federal tenemos la peor gestión del planeta de la crisis del coronavirus”, enfatiza Tourinho y califica al presidente Bolsonaro como un “psicópata” que no le importan las vidas perdidas: “Lo que él quiere es que los que tengan que enfermarse, se enfermen, y los que tengan que morir, se mueran. Todo para que la economía vuelva a funcionar”.

El máximo mandatario, que definió al coronavirus como una “gripecita”, boicotea la cuarentena en cada uno de sus discursos y milita la reactivación de la economía. La socióloga y analista política, Aline Piva, observa que el camino elegido por el Planalto es una “salida maltusiana. Están haciendo un cálculo muy deshumano: que se mueran los que se tengan que morir, después vemos que hacemos”, afirma.

“Nada indica que vamos a tener un cambio y eso nos pone frente a un problema muy grande”, asegura. Los gobiernos provinciales son los que responden ante la crisis sanitaria, pero “es una respuesta muy desigual, cada uno hace lo que puede”.

Mientras las medidas de aislamiento y cuarentenas son dictadas por las autoridades regionales, los fondos para auxiliar a las personas económicamente provienen del Gobierno federal. “No estamos viendo medidas además de los 600 reales (unos 110 dólares), que no llegan a comprar la comida mensual de una familia. Hay gente que dice preferir morir con la panza llena que de hambre en casa. Es muy agobiante la situación que vive la población más vulnerable”, plantea.

Pastorin no ve mejoras en el horizonte. “El presidente ignora a la ciencia y los especialistas y decide por su cuenta. No tiene conocimiento sobre eso, no es ni médico ni investigador ni científico. Estamos hace más de una semana sin Ministro de Salud y sin previsión de un nuevo nombramiento – detalla preocupada-. Es catastrófico que estemos en esta situación en medio de una pandemia. Es como un barco sin capitán”.

En menos de un mes, la cartera de Salud vio la renuncia de dos ministros. El médico Luis Henrique Mandetta abandonó a su cargo el 18 de abril tras constantes cruces con el Presidente. Luego, el oncólogo Nelson Teich presentó su dimisión el 15 de mayo, por estar en desacuerdo con Bolsonaro sobre el uso de la cloroquina.

El puesto quedó en manos del general Eduardo Pazuello. “Aunque asumió como interino, todo indica que va a quedar al frente del Ministerio”, precisa Piva y añade que Bolsonaro ya había dicho que quería un militar en ese puesto: “Ahora no solo está el general como ministro, sino que también hay otros militares en cargos estratégicos, nombrados por el interino”.

Tourinho califica al ministro interino como un “completo despreparado” (sic) para el cargo. La cartera sanitaria, compuesta mayormente por militares sin experiencia en políticas de salud pública, está “más comprometida con la pauta de Bolsonaro y no con la vida de los brasileros”. Pazuello, al mando interino del Ministerio, aprobó la prescripción de cloroquina para tratar casos leves de covid-19. “Es un Ministerio de charlatanes -se indigna Tourinho-. Recetan ese medicamento en la fase inicial de la enfermedad cuando ya se sabe que no hace bien”.

La salida de Teich no generó una reconfiguración política del gobierno de Bolsonaro, según Piva, sino que fortaleció la presencia militar en el gabinete. Para ella, este avance es lo más preocupante en la crisis política, “especialmente tener a uno al frente de un ministerio tan clave para controlar la pandemia”.

El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 muertos.

Funebreros a la vista

En el gigante sudamericano no sólo están saturados los hospitales sino también los cementerios. “La invisibilidad de los sepultureros fue quebrada por esta pandemia: estamos apareciendo en el mundo entero”, comenta Manoel Norberto, funebrero desde hace 20 años y miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pablo (Sindsep). La jornada es vertiginosa, comienza más temprano, el almuerzo es más corto y la salida más tarde. “Sumamos más trabajadores para ayudar a los que ya estaban cansados, contratamos autos, todo por el rápido aumento de las sepulturas”, explica.

El estado de San Pablo es el más afectado por el covid-19, con 83.625 casos confirmados y 6.220 víctimas fatales al cierre de esta nota. “Pasó todo muy rápido”, repasa Manoel. Con el avance del virus, el cementerio Vila Formosa —el más grande de Brasil— pasó de 38 a 80 sepulturas diarias. “Es un momento muy difícil”, confiesa. El miedo al contagio está presente entre ellos. “Desde el sindicato estuvimos dando todo el soporte que puede ser ofrecido por la letalidad de este virus”, destaca.

Se añadieron nuevos elementos al uniforme de trabajo. “Pedimos a la Municipalidad una mayor protección para nuestros trabajadores y ahora redoblamos el uso de guantes, macacos (trajes enterizos) y máscaras, para cuidar a nuestros compañeros”, señala. También se sumó un servicio de ayuda psicológica. “Esta fue una acción voluntaria de los profesionales de salud, psicólogos y asistentes sociales que abrieron sus teléfonos y se pusieron a disposición de los trabajadores por si necesitan una ayuda, una charla o un hombro amigo”, cuenta.

Según Manoel, desde el sindicato buscan mantener a sus trabajadores informados porque hay mucha “desinformación”, que él atribuye al Presidente. “Hace que la gente vaya a la calle y ahí el pico de muertes aumenta”, dice y remata: “La rutina fue completamente cambiada por culpa de ese tipo”.

May 27, 2020 | Comunidad, Novedades

Mientras las aulas de las universidades públicas se encuentran vacías, estudiantes y docentes se comprometen con la crítica situación social y buscan asistir a los sectores más vulnerados en la actual coyuntura.

El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, cree que frente a situaciones como la pandemia surgen dos actitudes: el miedo y la cobardía o la solidaridad y la voluntad de ayudar a los demás. La respuesta de los estudiantes de la universidad pública de Florencio Varela fue contundente. Villanueva resaltó: “Se anotaron cerca de 3.000 alumnos como voluntarios, en una universidad que cuenta con aproximadamente 30.000 inscriptos. Es extraordinario”.

La UNAJ cuenta con una oferta académica muy relacionada con la salud. Alumnos de Medicina y de la Tecnicatura Emergencia Sanitaria y Desastres se acercaron a las estaciones de trenes Constitución, Retiro y Once para realizar testeos rápidos. Otros estudiantes de las mismas carreras participaron en la asistencia y evaluación de pasajeros provenientes del extranjero en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y realizaron el posterior acompañamiento en los hoteles donde permanecieron aislados.

Desde otras carreras, también contribuyeron con acciones como el acompañamiento a ancianos o la asistencia en la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El criterio de selección de los voluntarios dependió del nivel de conocimiento del estudiante y el lugar de residencia. Villanueva afirmó: “La magia de esto se encuentra en concebir a la universidad relacionada con el resto de la sociedad primero, fuera de la situación de emergencia. Jauretche puro”.

Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a su comunidad a participar en la campaña Universitarixs y Cientificxs solidarixs para brindar asistencia en los barrios más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa es impulsada por el gremio de docentes de la UBA (Feduba) junto a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), pero también participan alumnos, trabajadores no docentes e investigadores.

El secretario de prensa de Feduba, Christian Dodaro, señaló que el proyecto busca asistir las necesidades más urgentes: ollas populares, donaciones de alimentos y artículos de limpieza, así como la construcción de una red socio-psico-sanitaria. Hasta el momento cuentan con tres acciones realizadas. La primera se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras que tiene contacto con varias familias en el barrio porteño de Barracas desde hace 12 años. Allí, el 7 de mayo se entregaron bolsones de alimentos y elementos de higiene personal. La cantidad de personas que se acercaron sorprendió a los voluntarios evidenciando la necesidad de este tipo de acciones en el territorio.

El siguiente sábado donaron alimentos frescos y secos en comedores de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de ollas populares. Y el sábado 23 de mayo se volvió a entregar comida, pañales y materiales pedagógicos en el CIDAC.

Paulatinamente, el proyecto busca brindar asistencia más específica, con la apuesta a la construcción de una red a largo plazo. Los estudiantes de la Facultad de Derecho van a sumarse para brindar asesoría legal y los de Agronomía intentarán que los barrios cuenten con acceso a alimentos frescos comprando directamente a los productores.

A su vez, el cuidado de la salud mental también es fundamental, por eso el aporte de la Facultad de Psicología es aún más urgente. Adelqui Del Do, delegado de Feduba en esa institución, diferencia el aislamiento en la clase media y en los sectores vulnerables al indicar que: “En los barrios populares la pandemia agrava problemas que estaban previamente, como las pocas o menores posibilidades de trabajo, las dificultades económicas, el incremento de la violencia o el consumo problemático”.

Además, resaltó como un acierto del gobierno nacional hablar de un aislamiento comunitario en estos sectores, ya que allí las condiciones no están dadas para que las familias estén cómodamente en una casa: “Los lazos de solidaridad en el barrio están muy presentes y el compromiso de los vecinos es mayor”, señaló.

En las zonas más vulneradas de la Ciudad el número de contagios es alarmante. La falta de insumos, condiciones edilicias, agua y elementos básicos dificulta la situación. Cecilia García, coordinadora territorial y de equipos barriales del CIDAC, sostuvo: “Muchos de los vecinos que asistimos son trabajadores de la economía popular y de casas particulares que se quedaron sin su fuente de ingresos. No es lo mismo una persona que sigue teniendo un salario que alguien que si no sale a la calle no tiene ingresos y no come”.

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a su vez, cuenta con una fuerte vinculación con el territorio. Desde el espacio Mesa Reconquista se nuclean a asociaciones barriales, empresas recuperadas, centros culturales, cooperativas de trabajo y órdenes religiosas e iglesias. Allí representantes de la universidad dialogan para conocer las necesidades del barrio.

Desde este espacio se impulsó el fondo de donaciones en el que participaron docentes y estudiantes. Y con éstas se realizó la primera entrega de alimentos y elementos de higiene en organizaciones de José León Suárez.

El director de Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM, Ernesto “Lalo” Paret, también adelantó que están trabajando en un proyecto que busca acompañar a los trabajadores del basural en la vuelta a la actividad en las plantas de reciclado. Se trata de un mameluco descartable de polietileno que se encuentra en confección. Paret afirmó que se conjuga la necesidad de trabajar en condiciones salubres de los “cirujas”, con el diseño de docentes y estudiantes del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental y fábricas recuperadas de San Martín.

En la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires (UTNBA), por su parte, un grupo de docentes, estudiantes y graduados voluntarios se ha organizado para elaborar mascarillas protectoras con impresoras 3D. La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Patricia Cibeira, afirmó que las once impresoras que estaban en el campus fueron distribuidas entre los domicilios de los voluntarios y ellos son quienes imprimen desde sus casas.

Ya se realizaron donaciones en 24 hospitales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cibeira contó que fabrican un promedio 300 máscaras por semana y que ya llevan entregadas 1700. Las solicitudes se ampliaron y se han ido donando a centros de salud, a la Policía Federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires, a centros comunitarios, clínicas privadas y a sectores que realizan atención al público. También a camilleros y trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Los pedidos de máscaras pueden ser solicitados a través del mail laboratorio3d@frba.utn.edu.ar y luego retirados en la sede de la UTNBA. “En este momento tan desesperante lo que veo como positivo es que se pueda difundir y tomar consciencia de lo que significa invertir en investigación, ciencia y tecnología. El aporte es fundamental”.

May 26, 2020 | DDHH, Novedades

Las audiencias se retomarán de manera virtual para evitar la impunidad biológica, dada la edad de los imputados.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar continúan su curso en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin los abrazos de los familiares de las víctimas ni la militancia en las afueras de los tribunales, pero con la convicción de velar por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos reivindican la necesidad de sostenerlos de forma virtual y remota. “Esta situación de pandemia lo que hace es que cada mes de retraso valga años, porque el tiempo que queda es muy poco, teniendo en cuenta la edad de los imputados, testigos y familiares de víctimas”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante de 365 personas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

En un conversatorio por streaming impulsado el martes 19 de mayo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, explicó que los reclamos tuvieron “resultados prometedores”. La Cámara Federal de Casación Penal expidió la Acordada N°10/12 que exhorta a los tribunales a dar prioridad a los casos con personas privadas de su libertad y aquellos que no admiten demora. Bajo esta premisa, “se han activado la mayoría de los 23 juicios orales que habían quedado paralizados, salvo dos o tres que están terminando de adecuar la forma en la Capital Federal”. En tres de esas causas, Subzona15 en Mar del Plata, Feced III y IV en Rosario y Área Paraná II, ya se dictaron sentencias de forma virtual.

Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “La acordada fue muy oportuna porque implica la implementación de ciertas reglas para llevar adelante los juicios de manera más eficaz. Aunque desde Abuelas venimos pensando que Casación podría expedir una nueva (acordada) para que la continuidad y el empleo práctico de esas reglas no quede al libre arbitrio de los tribunales, sino que se den lineamientos generales”.

En el encuentro virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado enfatizó que ante cada instancia, la solución posible es distinta, y que lo que hasta el 20 de marzo no se podía negociar, ahora sí porque el contexto es otro. En esta misma línea, Ramos sostuvo: “Tenemos más de 60 causas que están esperando un debate en la Argentina, y más de 250 que están en plena etapa de investigación. Entonces, si seguimos esperando a que aparezca una vacuna para poder salir todos a la calle, nos vamos a enfrentar a la realidad de que nos caiga en los hombros la impunidad biológica por la imposibilidad de gestionar estos juicios. Estamos interpelados a analizar los desafíos que esto representa y a movilizar esta situación a través de este tipo de reuniones y de la Comisión de Interpoderes, que es el espacio interinstitucional adecuado para debatir y fijar estándares, puntos y directrices”.

Uno de los argumentos presentados por los defensores de los genocidas para entorpecer la continuación de los juicios es que conforman grupos en riesgo ante la expansión del Covid-19. En este sentido, Llonto informó a ANCCOM que para quienes están en prisión preventiva, de 200 pedidos de arresto domiciliario, se concedieron 35, es decir que la mayoría fueron rechazados.

Además, el abogado querellante advirtió que la etapa del proceso judicial donde los acusados han sacado ventaja en estos dos meses de cuarentena es la de Instrucción, porque se demoran los llamados a indagatoria. Tal como explicó a esta agencia, el contexto agudiza un “problema de arrastre” en los juicios, al haberse iniciado más de dos décadas después de ocurridos los crímenes: “Hay centenares de imputados que están en la franja etaria de 70 a 80 años. Las muertes o los problemas de salud son recurrentes. Eso hace que se dilate el trabajo que hacemos durante años para encontrar un imputado, hilando testimonios, o que cuando los hallamos, no puedan seguir los juicios”.

Los familiares de las víctimas ahora seguirán las audiencias de manera virtual.

Los desafíos que presenta la coyuntura son múltiples. Desde un punto de vista administrativo, Ramos apuntó la necesidad de digitalizar la información y equipar a las fiscalías para poder gestionar los expedientes necesarios. La publicidad de los juicios por su contribución a una política más amplia de reparación histórica y participación ciudadana es otra de las reivindicaciones elementales. Y, sobre todo, tener en cuenta la singularidad de la situación de cada víctima o sus allegados.

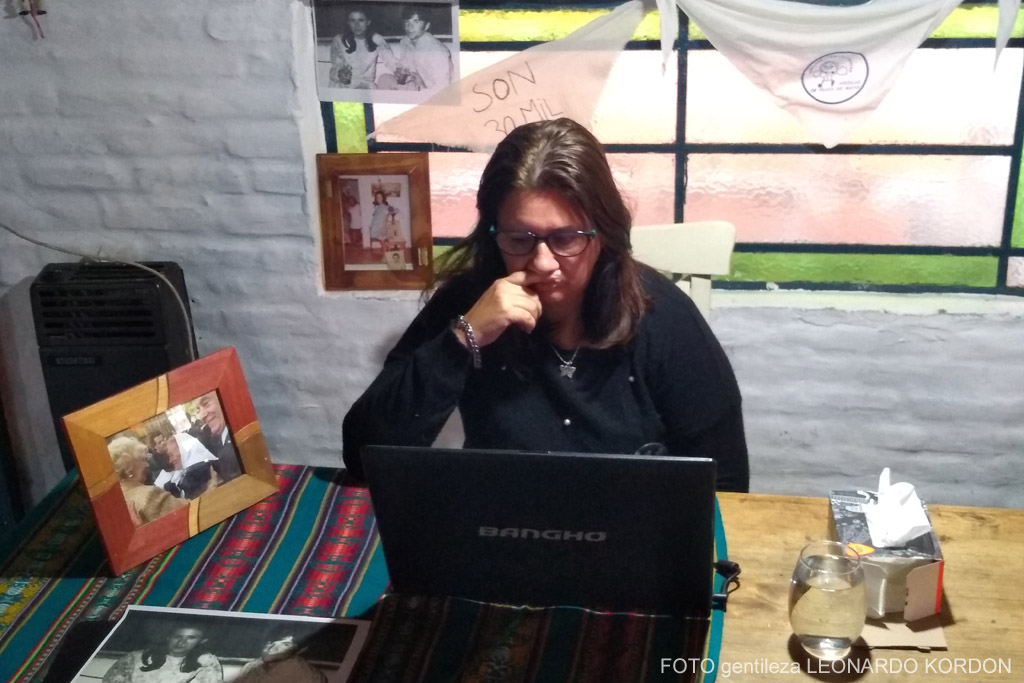

“Hay familias que van a esperar a que en unos meses se puedan reanudar los juicios como antes para declarar. Otras entienden que son los momentos que nos toca vivir y que peor es esperar porque ya no se tolera más un retraso, se quiere pasar a otra etapa de la vida. Hay un deseo de que se llegue de una vez la sentencia, que esa sea la mínima reparación, y que uno sepa que se hizo todo lo posible para encontrar justicia por un padre, abuelo, madre, hermano desaparecido”, describió Llonto.

Lovelli, por su parte, reveló que otro pedido concreto de gran parte de la comunidad es que los juicios no sean enteramente de manera remota, sino que también exista la posibilidad de que los y las testigos puedan relatar los hechos de manera presencial. “Se trata de asegurar estas formas y que la víctima sea consultada. Quizás otras pueden preferir hacerlo desde sus casas sin exponerse al riesgo sanitario. Pero siempre hay que ponderar la voz de la víctima”, subrayó.

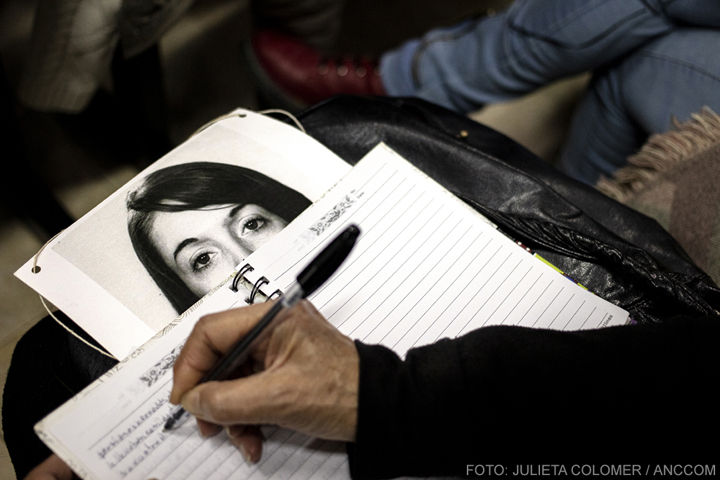

Mar del Plata y Rosario como precedentes

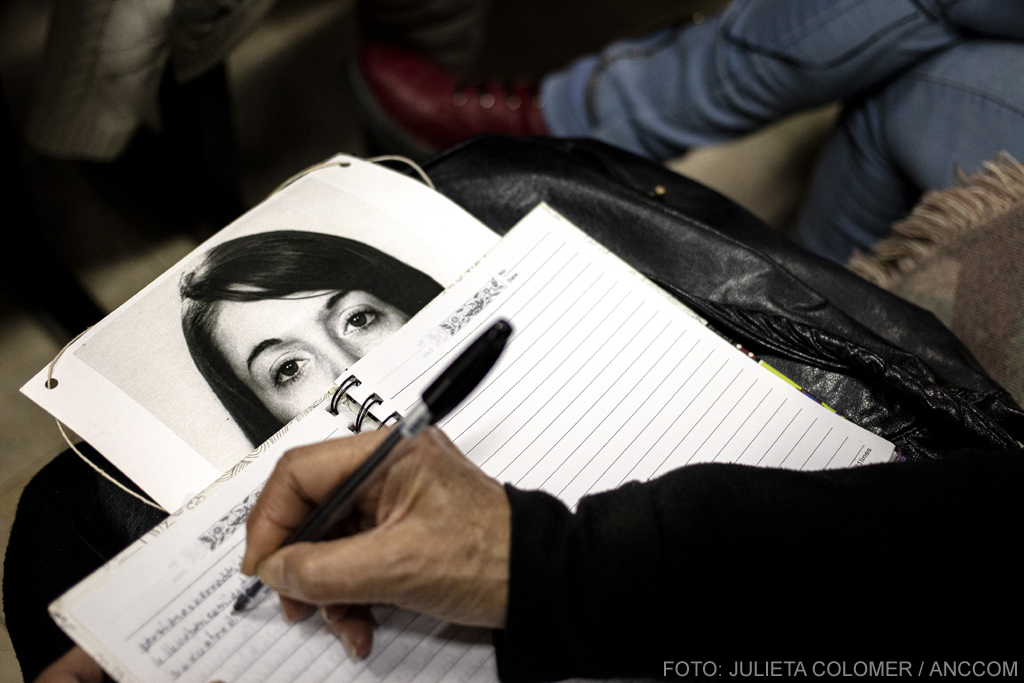

La primera sentencia virtual se dictó el 27 de abril en Mar del Plata por la causa de subzona 15. Se trata de 272 crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de esa ciudad, conocidos como «La Cueva» y la Base Naval, y otros que ocurrieron en las localidades de General Lavalle, General Pueyrredón, Madariaga, Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano. El fallo del Tribunal Oral Federal fue histórico: 28 imputados fueron condenados a cadena perpetua, 7 recibieron penas de entre 7 y 25 años y 5 fueron absueltos. Julieta Colomer, hija y sobrina de desaparecidos, remarcó su carácter sorpresivo y movilizante: “Más allá de que hubo absoluciones y siempre se vuelve a apelar porque no debería haber ninguna, hacía tiempo que en una sentencia de lesa humanidad no había tantas condenas a perpetua por sobre el número total de acusados”.

Aunque la presencia juega un rol fundamental en estos procesos, para ella el acompañamiento existió, incluso, a distancia. “Fue algo distinto porque siempre esperamos ese momento de la sentencia para que la lucha de tantos años por lograr que los genocidas vayan a la cárcel se traduzca en un encuentro con las emociones de tanta espera de justicia y desahogo, con amigos, familiares y compañeros de vida. Pero hubo una explosión virtual de gente que seguía la lectura y las redes”, contó.

A su vez, Colomer insistió en que es importante que los juicios continúen a pesar de la cuarentena, para no dejar de buscar la verdad: “En los alegatos, los genocidas se volvieron a negar a dar información necesaria. Mis primos, hermanos y yo seguimos sin conocer lo que pasó con mi papá y mis tíos. Entonces, a pesar de que obtuvimos justicia 43 años después, ellos siguen desaparecidos porque no tenemos datos acerca de dónde están ni sobre sus restos”.

Gloria León, abogada querellante de familiares y víctimas de la causa, también extrañó no ver la sala llena de gente, el grito al salir, al apoyo de los y las jóvenes que no vivieron la dictadura pero construyen desde el legado de esa generación diezmada. La sobreviviente a la dictadura cívico-militar indicó que faltó “esta cosa reparadora para muchas víctimas de poder mirar a la cara a los perpetradores del genocidio”, pero recalcó que es necesario seguir adelante con los juicios de forma virtual. Además, aclaró que este tipo de sentencias no la alegran, pero significan una tarea cumplida. “No puedo festejarlo. Porque son demasiados años de impunidad y las compañeras y compañeros desaparecidos siguen faltando. Sí es un alivio que este sistema en el cual vivimos pueda finalmente haber acusado con todas las garantías del debido proceso penal y finalmente haber llegado a una sentencia condenatoria. Por supuesto que eso da una enorme tranquilidad. Son las reglas del sistema y funcionaron, aunque tarde”, se explayó.

En Rosario, algunas sensaciones se replicaron. El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó el 15 de mayo a diez agentes del ex Servicio de Informaciones de la Policía de forma remota. Se dictó prisión perpetua para los represores Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Telmo Ibarra, Carlos Scortechini y Ernesto Vallejo. Otros cuatro recibieron una pena de entre 16 y 22 años de prisión. “En un principio eran 14 imputados, pero terminaron el proceso 10, porque unos días antes de empezar murió uno, y en el transcurso de los juicios, fallecieron tres más -señala Ana Oberlín, fiscal de la causa-. Entonces, era importante seguir a pesar de la pandemia. Aunque sigue siendo extraño que quienes sufrieron este tipo de delitos no puedan escuchar el veredicto en vivo, porque una de sus principales funciones es reparar”.

La trascendencia del fallo también radica en el hecho de que fue la primera vez que se juzgó en esa ciudad delitos de índole sexual en el marco de los juicios por lesa humanidad. Oberlin destacó que no son “hechos aislados o desviaciones individuales de Lofiego y Marcotte, sino una práctica sistemática hacia las mujeres al igual que en todos los centros de detención, tortura y exterminio del país, en particular las violaciones, abusos y abortos forzados”. Siguiendo esa línea, reforzó que la perspectiva de género en estos procesos es indispensable porque “las voces de estas mujeres fueron desoídas durante muchos años”. Además, brindó otro dato revelador: solo el 13 por ciento de las sentencias de lesa humanidad incluyen este tipo de delitos. “Esto habla de todo lo que nos falta porque si alguien va a cualquier juicio a escuchar siempre aparece la violencia por medios sexuales hacia las mujeres, por eso es tan importante que eso se traduzca en las sentencias”.

San Martín

Mañana miércoles será otro día histórico con la reanudación de las audiencias de la Megacausa de Campo de Mayo en el Tribunal Oral Federal Nº 1 del partido bonaerense de San Martín, que alcanza crímenes cometidos contra más de 323 víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 imputados, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.

La jornada será la primera en la que testigos declararán de forma virtual. Contará con el relato por videoconferencia de Lorena y Flavia Battistiol, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio, y de María Esther y Roberto Landaburu, por la desaparición de su hermana, Leonor Rosario Landaburu, quien cursaba un embarazo de ocho meses, y su cuñado, Juan Carlos Catnich. Sobre la expectativa, Lovelli aseguró que es “la misma que cualquier juicio: obtener reparación para las víctimas, justicia, condenas y avanzar sobre la verdad real de los hechos”. También recalcó que su carácter virtual será un desafío, “una gran prueba y ensayo general para ver si realmente el sistema y el Poder Judicial está capacitado para sobrellevar esta contingencia y desarrollar juicios de una manera seria, comprometida, donde estén todas las garantías aseguradas para los imputados, pero también el carácter reparador hacia las víctimas y familiares”.