Ene 20, 2021 | Novedades, Trabajo

Cuando en marzo un virus desconocido paralizó al mundo, las prioridades comenzaron a cambiar. A medida que la cuarentena se extendía concluimos en que el término normalidad no era algo estanco. Como a casi todos, la situación perjudicó directamente a los actores, que vieron mermada su actividad, cuando apenas cuatro días antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento preventivo obligatorio, la Asociación Argentina de Actores (AAA) llamó al cese de actividades para toda la rama artística. En esta nota distintos intérpretes nos relatan cómo salieron adelante durante estos meses, hasta que se autorizó la vuelta de la ficción.

A Ana Águila la cuarentena la sorprendió y obligó a repensarse: “Me parece que esta pandemia nos puso a todos en una licuadora y nos removió cosas. No conozco persona que no me haya dicho que en este tiempo no aprendió algo”. La actriz se repartía entre cursos de improvisación y trabajos en televisión que cesaron repentinamente. Su primera reacción fue intentar seguir brindando cursos vía streaming, pero debió suspenderlos. Cuando vio que sus ahorros terminaban, salió a pedir ayuda a los comerciantes de su barrio, con quienes armó una tienda online, (@pandebanana). Entiende que su pasión sigue en lo actoral por lo que con la vuelta de algunas actividades de animación está retomando el oficio.

Nancy Gay se adelantó y comenzó a dar clases virtuales, observando cómo la realidad viraba. Luego le sumó funciones teatrales de la misma manera. Entiende que hay una emergencia cultural latente de la cual se debe encargar el Estado: “Esto es una dicotomía, porque la cultura pareciera ser algo no esencial, pero a la vez hizo que todo el mundo pueda pasar la pandemia de forma más amena”, dice.

Matías Alarcón coincide con Nancy. Es actor, autor, productor, director y comediante. Se encontraba estrenando una obra independiente cuando decretaron el aislamiento. Recibió un IFE por su cancelación y una ayuda por parte de la Asociación Argentina de Actores, por pertenecer a una cooperativa de teatro. Sostiene que el streaming, con sus costos fijos, no es para cualquiera, que está orientado más bien al teatro comercial. “Esta situación visibilizó lo desprotegido que está el teatro independiente. Si bien nos dan un subsidio, lo hacen después de que estrenamos y nos piden, como mínimo, doce funciones.” Explica que el 90% de sus colegas, incluso previo a la cuarentena, se encontraba desocupado. Agrega que las productoras de televisión siempre llaman a los mismos intérpretes y que las ayudas no son para todos. Aún así, es optimista y espera que el público acompañe este movimiento.

“Quizás fuimos algo ingenuos al pensar que esta situación no se extendería por más de dos meses,” considera Rincón.

Marina Lamarca al ser productora y dueña del espacio teatral Border y también actriz. Aporta una mirada híbrida. Allí impartían clases de danza, actuación, comedia musical, y eran anfitriones en eventos corporativos de grandes empresas. Todas estas actividades, salvo las clases de actuación que se realizan virtualmente, se frenaron. Ha recibido subsidios para sus salas (Proteatro, Fondo Desarrollar y el Instituto Nacional del Teatro), y una contribución de la AAA por su rol de actriz y directora a partir de una obra que logró estrenar. Comenta: “Estamos comiéndonos nuestros ahorros para que el impacto sea menor. Hoy no estamos viendo una perspectiva clara. A nivel económico el año que pasó fue desastroso para la industria en general, y para nosotros en particular.” A pesar de esto, siente que su posición es privilegiada. En noviembre pudieron regresar a celebrar pequeños eventos corporativos y prestar sus salas para que elencos externos puedan ensayar.

Federico Tombetti, brinda su mirada como docente, además de actor. Trabaja en la escuela que fundó Agustín Alezzo. Debido a que sus principales ingresos surgen de allí, su economía decayó. Recién están regresando a la actividad, ya que habían decidido no funcionar en la virtualidad y ahora optan por lanzar seminarios online. Además de los costos fijos, se les sumó la muerte de su mentor a causa de COVID y una mudanza. Lograron, a través de un ATP, solventar a sus dos empleados. Además, Alezzo había recibido un subsidio por su trayectoria de parte del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Desarrollar que consistió en un un apoyo económico concursable de hasta doscientos mil pesos que desde el Ministerio de Cultura de Nación busca sustentar espacios culturales a partir del contexto actual de emergencia sanitaria. Frente a la falta de un salario fijo, Tombetti ha subsistido a partir de préstamos familiares y de otras actividades.

«No conozco persona que no me haya dicho que en este tiempo no aprendió algo”, dice Aguilar.

Por su parte, Alejandra Rincón, secretaria adjunta y de organización de la AAA, cuenta que la actuación en el país ya venía en caída debido a las políticas del gobierno anterior y por un creciente déficit de inversión, a lo que se sumó la pandemia. “Quizás fuimos algo ingenuos al pensar que esta situación no se extendería por más de dos meses,” considera, mientras aclara que las medidas se tomaron siempre en pos de proteger la integridad física de sus miembros. El colectivo al que representa, que engloba también a bailarines y asistentes se está reactivando lentamente desde agosto, cuando se instituyó la vuelta a la actividad en teatros vía streaming, sin público. En noviembre pudieron volver a trabajar con público un puñado de teatros.

De todas maneras aún es poco el ingreso generado. Algunos de sus miembros se postularon con éxito para percibir un IFE o créditos a tasa cero. Por otro lado, realizaron una campaña “Actuemos juntos”, en donde actores reconocidos realizan videos que se reproducen en las redes de la Asociación a cambio de alimentos. “Sentimos a un gobierno presente, pero siempre falta”, dice Rincón

Tombetti parece tolerante en cuanto al rol sindical. Le hubiera gustado que mostraran mayor acción, pero acepta que la gravedad de los acontecimientos los excedieron. “Yo entiendo lo que quiso decir Alejandra (Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores). Sí los actores tenemos que esperar para volver a trabajar, trataremos de articular los mecanismos para poder palear esta situación. Me pareció que era una respuesta de ella a cierto sector que estaba pidiendo volver a toda costa, cuando realmente había otras prioridades y necesitábamos cuidarnos.”

“Estamos comiéndonos nuestros ahorros para que el impacto sea menor», subraya Lamarca.

Aguilar y Alarcón son mucho más críticos. “Siento que nos soltó la mano. Solamente ayudó a ciertos actores. A quien sí aplaudo es a SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), que llamó a todos los miembros de la asociación, los escuchó y ayudó”, señala Aguilar. Alarcón agrega: “Podrían luchar más por los que no tienen trabajo. Me revienta que no se ayude al actor independiente. Deberían pelear para que se sancione una ley que promueva más ficciones nacionales, de acuerdo a la Ley de Medios.”

Rincón defiende la postura del sindicato: “En realidad, a Darín, quizás al ser una figura pública y con más visibilidad mediática, se le adjudicó la voz, pero eso fue una decisión del Consejo General”. Agrega que se organizan bolsones de comida que se reparten en todo el país, acciones que serían parte del deber de la Asociación en este contexto. En cuanto a la situación de la Obra Social de Actores (OSA), coincide en que es caótica y tiene que ver con la falta de aportes por la inactividad de sus afiliados, culpando a grandes productoras y responsabilizando también al gobierno anterior por su apoyo a empresarios, en detrimento de actores: “A nosotros nos afectó la mala reglamentación de la Ley del Actor, que puso tope de contribuciones del sector empresario, haciendo que a la obra social se le sumara otro déficit por la baja de ingresos. Se corre riesgo de convocatoria de acreedores o quiebra”, explica.

«Me revienta que no se ayude al actor independienteE, se queja Alarcón.

Aguilar cuenta el caos en primera persona. Al verse sin recursos no pudo seguir pagando la OSA. A fines de agosto contrajo COVID y al no poder contar con cobertura debió confinarse en su casa. Respecto a los protocolos, se encuentra enojada con la AAA en cuanto a lo propuesto. Siente que en televisión se priorizan otro tipo de programas por fuera de la ficción.

Rincón ofrece una mirada oficial: “En cuanto a protocolos estamos avanzados. Empezamos trabajando con el propio para audiovisual. Llegamos a un acuerdo con las cámaras empresarias del sector, sindicatos y con el Ministerio de Cultura Nación y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nada va a garantizar la inmunidad, pero sí las medidas para reducir los riesgos. Se hizo con modelos del mundo, pero adaptándolos a la Argentina. Acordamos el mismo para la actividad en publicidad y consensuamos la teatral. Faltaría la rama doblaje.”

«Si tenemos que esperar para volver a trabajar, articularemos los mecanismos para palear esta situación», dice Tombetti.

Ene 19, 2021 | Comunidad, Novedades

Cuando en 2014 Facebook compró Whatsapp por 16.000 millones de dólares, la empresa prometió no compartir los datos acumulados con otras plataformas que también le pertenecen. No parecía verosímil que se hiciera tamaña inversión para una aplicación utilizada actualmente por más de dos mil millones de usuarios en el mundo, que es “gratuita” y que no muestra publicidad: la única forma de recuperar el dinero era monetizar los datos de los usuarios en otras plataformas. El tiempo demostró, una vez más, que las promesas de esta corporación no tienen mucho valor.

En 2021 Facebook parece decidido a blanquear la realidad de su negocio cambiando las condiciones de uso que todos los usuarios deben aceptar. La fecha límite inicial para aceptar las condiciones de uso o abandonar la aplicación era el 8 de febrero, pero frente a la resistencia y la migración a otras plataformas se potergó un par de meses.

Las nuevas condiciones especifican, entre otras cosas, que los datos obtenidos a través de WhatsApp se podrán utilizar en otras plataformas para, por ejemplo, decidir qué publicidad mostrar en Facebook. El único territorio donde no se aplicarán estas nuevas condiciones es la Unión Europea, donde la Regulación General de Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) no lo permite.

Para el resto del mundo, la actualización de WhatsApp permitirá a Facebook compartir información los datos acumulados con otras aplicaciones como la misma red social del pulgar azul, Instagram y Messenger que incluyen número y modelo de teléfono, información proporcionada en el registro, la empresa telefónica móvil, la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a Internet, compras o transacciones financieras. Pero ¿qué usos le dan a estos datos? ¿Es legal que una empresa imponga sus propias condiciones sin respeto por las legislaciones locales?

Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la carrera y especialista en Tecnologías de la Comunicación, dialogó con ANCCOM para entender el cambio en la política: “En principio la lógica de estas empresas se basa en prever los comportamientos de los usuarios para entender cómo funciona la plataforma y como es apropiada por la sociedad. Una cosa es cuando lanzás un producto o servicio y otra como se pone en juego en la sociedad”.

Según la especialista esta nueva política busca generar espacios cerrados que permitan unificar la información y los perfiles de los usuarios para monetizarlos a través de la publicidad en todo el ecosistema digital de una sola empresa: “Cuando digo espacios cerrados me refiero a que se busca que dentro de la plataforma hagas todo lo que quieras hacer. Es equiparar internet con la experiencia de Facebook como una experiencia unificadora: comprás y vendés productos, te comunicas con tu entorno, ofrecés servicios, subís fotos, todo en la misma plataforma y para una misma empresa”.

La nueva medida no solo generó desconfianza respecto a la privacidad de los usuarios sino que también provocó que muchos dejaran de usar el servicio para pasarse a Signal o Telegram, que ya superó los 500 millones de usuarios. Como explica Martínez Elebi: “Suele haber en una primera instancia una reacción individual, como si cada uno pudiera tomar esa decisión para hacerle frente a estas políticas. El tema de la privacidad no puede depender de un grupo de personas porque formamos parte de una red que está conectada con otros. Yo puedo eliminar WhatsApp, pero la red de contactos que suelo usar sigue ahí, por lo que termino siendo excluida de la información que circula en estos espacios”.

No obstante, a pesar de existir formas de comunicación alternativas y seguras, el problema es mucho más profundo ya que el Estado es el que debe proteger los datos de los usuarios que son utilizados para los negocios de estas empresas. Por esto, Martínez Elebi considera que estas situaciones “deberían servir como alerta a los Estados, sobre todo en Argentina. Esto tiene que ser una decisión conjunta y no puede caer en una acción personal porque no tiene efecto”. Es lo que ocurrió en Europa, donde se impulsaron condiciones de uso del servicio y privacidad que, por ejemplo, impone reglas de protección a las empresas que quieran trabajar en esa jurisdicción y con los datos de estos ciudadanos. No alcanza con que modifiquen las condiciones de uso y los usuarios las firmen, casi siempre sin leerlas.

Respecto a la legalidad de los términos y condiciones de los usuarios, la entrevistada explica que en realidad deberían depender de las leyes y regulaciones en protección de datos que haya en cada Estado: “En Argentina, los datos vinculados a la privacidad son un tema de debate constante y en distintos niveles. Quizás fue evidente con Uber o con la App cuidAR, pero según mi criterio, WhatsApp debería cumplir con la Ley de Protección de datos personales vigente en nuestro país”. En Argentina, la Dirección de Datos Personales depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Respecto a la ley vigente en materia de datos en el país, la especialista sostiene que, para que haya intercambio de datos, tiene que haber una ley homologada en un estándar mínimo de protección. También aclara: “Habría que ver qué pasa con los datos de operatividad que necesita whatsApp para funcionar como acceso a la ubicación, número de teléfono, información, número de imei, que son datos técnicos; es importante revisar qué datos son necesarios y cuales forman parte de su modelo de negocio”.

Igualmente, para la especialista es fundamental la instancia de concientización masiva acerca del uso responsable de la tecnología para entender la importancia de la privacidad: “Se tiene que entender por parte del Estado y la población que la privacidad es un valor a proteger. Es un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollarse con mayor autonomía y pareciera que estas empresas lo transforman en una moneda de cambio; se da des-privacidad a cambio de las experiencias de usuarios y de confort, perdiendo la comprensión de que es un derecho elemental para las personas”.

Por lo tanto, si bien como usuarios se puede hacer un uso más consciente para disminuir su exposición, es imprescindible la responsabilidad y capacidad del Estado para regular y hacer cumplir la ley. Martínez Elebi concluye: “El Estado tiene que garantizar la protección de nuestro derechos de privacidad y generar una concientización colectiva para realizar reclamos concretos que hagan respetar nuestros derechos de privacidad”.

Ene 18, 2021 | Comunidad, Novedades

Caer en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ya era una odisea antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado miércoles 23 de diciembre. Lejos de instruir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con el artículo 24 de la Constitución porteña –que establece la responsabilidad del Estado de asegurar y financiar la educación pública desde los 45 días de vida–, la máxima instancia judicial consideró que no tiene la obligación de garantizar vacantes antes de los cuatro años, edad de escolarización obligatoria. La decisión del TSJ habilita al Ejecutivo porteño a desentenderse de los 9.120 mil niñas y niños que quedaron fuera de los colegios porteños durante 2019.

Caer en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ya era una odisea antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado miércoles 23 de diciembre. Lejos de instruir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con el artículo 24 de la Constitución porteña –que establece la responsabilidad del Estado de asegurar y financiar la educación pública desde los 45 días de vida–, la máxima instancia judicial consideró que no tiene la obligación de garantizar vacantes antes de los cuatro años, edad de escolarización obligatoria. La decisión del TSJ habilita al Ejecutivo porteño a desentenderse de los 9.120 mil niñas y niños que quedaron fuera de los colegios porteños durante 2019.

Frente a un recurso de inconstitucionalidad de una madre en reclamo de una vacante para su hijo en una escuela pública o la financiación por parte del Estado en una privada, el TSJ desestimó la presentación y dispuso que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes quienes no estén en condiciones de hacer frente a la cuota de la educación privada.

Con largas listas de espera, el déficit de vacantes para las escuelas porteñas suma más niñas y niños fuera del sistema público cada año. El nivel inicial, desde los 45 días hasta los 5 años de edad, está en la situación más crítica. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la faltante de vacantes ascendió de 5.629 en 2011 a 9120 en 2019. El Estado se mantiene inmutable ante los miles de chicos que quedan fuera del sistema educativo público. En los sucesivos gobiernos del PRO de Mauricio Macri (2007-2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015-hoy), la situación deficitaria ha persistido.

Desde 2011, ACIJ mantiene un acuerdo con el Gobierno porteño donde el Estado reconoce la problemática de la falta de vacantes y se comprometió a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días hasta los 5 años. “Recibimos con mucha sorpresa el fallo no sólo por las interpretaciones jurídicas, que entendemos no son acordes a la normativa vigente, sino porque no reconoce los compromisos y obligaciones que ya había asumido el GCBA”, señala la abogada y co-directora de ACIJ, Constanza Argentieri.

La decisión del máximo órgano trae más elementos que preocupan a la organización civil. El fallo establece un criterio de priorización de vacantes existentes para niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Por supuesto que es acorde al enfoque de derechos humanos pero esta decisión viene acompañada de un deslinde de responsabilidad de garantizar la universalidad de vacantes”, expresa Argentieri.

“El fallo le dice al Gobierno de la Ciudad que no necesita seguir avanzando en obras de infraestructura ni que es necesario garantizar vacantes en nivel inicial a todos los niños, sino que simplemente con las vacantes existentes tiene que garantizar este criterio de priorización”, explica la directiva de ACIJ. “Si el Gobierno sigue en esta línea de desfinanciamiento educativo y sin garantizar la totalidad de las obras que tendría que realizar para garantizar las vacantes, podría terminar sucediendo que se establezcan escuelas donde haya solo niños en condiciones de vulnerabilidad y escuelas privadas donde solo vayan quienes pueden pagar la cuota. Esto generaría un sistema educativo absolutamente segregado y discriminatorio”, denuncia.

Con esta decisión, el Poder Judicial porteño no tuerce la dirección de la política educativa de Rodríguez Larreta frente a la faltante de vacantes. Según Argentieri, lo habilita a continuar sin adoptar medidas inmediatas para garantizar la educación del nivel inicial.

Desde la organización esperan que la lista de espera de niños y niñas aumente para este año debido a la pandemia. “Se ha venido pronosticando una migración muy grande de familias de la educación privada a la pública por no tener las condiciones económicas para afrontar las cuotas”, advierte Argentieri. El aumento de la demanda en combinación con la inacción del Gobierno porteño avalada por el TSJ no augura un futuro esperanzador para las familias porteñas que busquen su lugar en la educación pública.

La demanda de vacantes se resuelve con mayor inversión educativa y construcción de más escuelas. Pero los números indican que no hay una voluntad política por resolver la situación de miles de niños y niñas en lista de espera. El presupuesto destinado a Educación en CABA en 2021 es el más bajo de los últimos 9 años. En comparación con el año pasado, la inversión educativa es un 3,9 por ciento menor. Esta cifra resulta peor en comparación con 2019: un recorte del 24,6 por ciento. Y en lo que refiere a infraestructura, el panorama es peor aún. Según el monitoreo que realizan desde ACIJ en el marco del acuerdo con el Gobierno porteño, el Programa de Infraestructura Escolar sufrió un recorte de 71,8% en comparación al anterior.

Fuente: ACIJ (https://acij.org.ar/vacantes–en–la–ciudad–preocupantes–niveles–de–desinversion–educativa–en–el–proyecto–de–presupuesto–para-2021/)

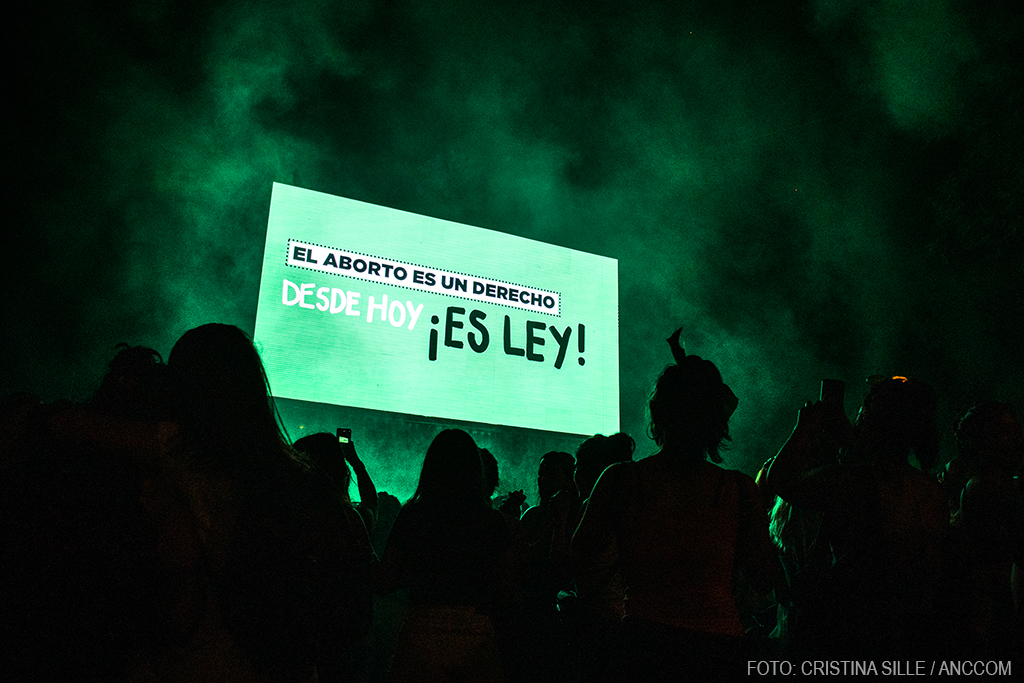

Dic 30, 2020 | Géneros, Novedades

A las 4:12 de la madrugada se anunció en el recinto del Senado de la Nación, ante la mirada de gran parte del país que se mantuvo en vela, la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fueron 38 votos afirmativos, 29 negativos, una abstención y cuatro ausencias. En las afueras del Congreso, los gritos de alegría no se hicieron esperar tras las largas horas de vigilia. Con amplia legitimidad a partir de hoy el aborto en Argentina es legal, seguro y gratuito. En la misma sesión, fue sancionada la Ley de los 1.000 Días, que prevé el cuidado y la salud integral durante el embarazo y la primera infancia. Tras una extensa jornada de debates que inició a las 16 horas del martes, los resultados superaron las expectativas de todos. Ya que durante la jornada se hablaba de una paridad entre quienes aprobaban y rechazaban la norma, con cuatro indecisos y dos ausentes (entre ellos el ex presidente Carlos Menem), por lo que los resultados eran difíciles de descifrar en el inicio, y el debate parecía reñido.

A las 4:12 de la madrugada se anunció en el recinto del Senado de la Nación, ante la mirada de gran parte del país que se mantuvo en vela, la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fueron 38 votos afirmativos, 29 negativos, una abstención y cuatro ausencias. En las afueras del Congreso, los gritos de alegría no se hicieron esperar tras las largas horas de vigilia. Con amplia legitimidad a partir de hoy el aborto en Argentina es legal, seguro y gratuito. En la misma sesión, fue sancionada la Ley de los 1.000 Días, que prevé el cuidado y la salud integral durante el embarazo y la primera infancia. Tras una extensa jornada de debates que inició a las 16 horas del martes, los resultados superaron las expectativas de todos. Ya que durante la jornada se hablaba de una paridad entre quienes aprobaban y rechazaban la norma, con cuatro indecisos y dos ausentes (entre ellos el ex presidente Carlos Menem), por lo que los resultados eran difíciles de descifrar en el inicio, y el debate parecía reñido.

Las calles, como cada jornada feminista, estuvieron colmadas por miles de mujeres de distintas edades con sus sonrisas, esta vez tapadas por los barbijos. La esperanza las convocaba y no fueron defraudadas: se hizo historia en Argentina. Las lágrimas corrían por las mejillas y los abrazos intentaban contener la emoción de generaciones de mujeres que por fin habían conquistado un derecho que reclamaban desde hace décadas. Las movilizaciones empezaron desde temprano y durante el transcurso del día distintas agrupaciones fueron rodeando el Congreso para pedir, una vez más, que se consagre el derecho a decidir sobre los cuerpos gestantes. La agitación era evidente, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Algo parecido sucedió en 2018 cuando el proyecto se rechazó, pero esta vez, si bien las predicciones eran inciertas, los rumores sobre una leve ventaja alumbraban una esperanza que se iba incrementando a medida que transcurría el debate en el Senado.

La IVE legaliza la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación. En el caso de las menores de 13 años, se deberá contar con un consentimiento informado y la asistencia de un padre o tutor legal. Otro punto sobresaliente fue la objeción de conciencia por parte del profesional de la salud, quienes tienen derecho a decidir si desean o no realizar la intervención, aunque no podrán negarse en caso de que la vida de la madre corra riesgo. Además, las obras sociales y prepagas deberán incorporar la cobertura gratuita. La ley busca también fortalecer el cumplimiento y correcta implementación de la Educación Sexual Integral, vigente desde 2006.

La despenalización del aborto es una conquista de la lucha feminista y es especialmente importante para los sectores más vulnerables, donde hasta ahora las mujeres se veían obligadas a recurrir una y otra vez a la clandestinidad. Nera Albornoz, representante de la Garganta Poderosa explicaba: “Las que corren más riesgos de morir en un aborto clandestino son las más empobrecidas. El aborto existió siempre en Argentina, las que tenían mejor acceso eran los cuerpos gestantes de clase media. Si tenías plata, podías tener un aborto en mejores condiciones. Si no tenías plata, corrías riesgo de vida”. La aprobación de esta ley busca disminuir la brecha de desigualdades sociales y de clase entre las mujeres. Todas las personas gestantes son ahora dueñas de sus propios cuerpos.

“La IVE es un derecho que toda persona con capacidad de gestar debería poseer, ya que es nuestro cuerpo, nuestro dolor, nuestras decisiones y planes de vida”, dice Agustina de 25 años, estudiante de Ciencia Política. “No penalizar a quien decide interrumpir su embarazo es fundamental, pero por sobre todo, se debe priorizar el acceso en condiciones salubres y acordes con una política pública, y no sólo para quienes pueden pagar una clínica privada sin riesgos de por medio”, expresó.

Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, el arte inundaba las calles. Pinturas, bailes, cánticos, y música de los tambores de las batucadas. Muy cerca del Congreso, el colectivo Actrices Argentinas, que siguió presionando con fuerza estos últimos dos años, esperaba desde muy temprano el resultado de la votación. La actriz Laura Azcurra, con su pañuelo asistió una vez más junto a sus compañeras. Para ella su rol como artista es también sumamente político: “Tenemos que informar y sacarnos las caretas. Poder hacerlo desde nuestro espacio sabiendo que la gente recibe nuestros trabajos, nuestros personajes, es importante poder dar una voz social a lo que estamos atravesando”, mencionó y agregó: “Venimos con las compañeras desde que empezamos a abrazar la lucha, a exponer y comunicar la importancia de esta ley. Esto sin dudas ha sido una conquista del movimiento de mujeres y de disidencias. Pusimos este tema en la agenda, en lo social, en la comunicación, y también en la política”.

Otras mujeres que también entienden la potencia y lo convocante del arte son las chicas y disidencias de Talleres Batuka. Después de tocar varias canciones de los tambores que hacen la espera un poco menos pesada. La gente se reúne alrededor para bailar a su ritmo y animar la escena: “Para nosotras los tambores son nuestra herramienta de lucha, nosotras vamos a la calle con los tambores a visibilizar. Las clases y los ensayos son un camino que transitamos solamente para estar donde hay que estar. Para nosotras el arte es el paso a poder estar acompañando todo esto”, planteaba “Cingui” representante del taller.

Cuando la música se detuvo, los argumentos comenzaron a volverse repetitivos luego de varias horas de debates. La votación se hacía esperar, pero la alegría invadía las calles cuando alguno de los indecisos confirma su voto afirmativo. Entre ellos se encontraban Lucila Crexell, quien se abstuvo en 2018. En su discurso pronunció ciertos cambios de perspectiva: “no cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar sobre lo que creo del aborto. Cambié el enfoque sobre lo que creo de cómo debe ser abordado” y despertó gritos de festejo entre todos los presentes. Más tarde fue el turno de Sergio Leavy, diputado por el Frente de Todos en Salta, quien habría votado en contra en 2018, pero tras una reunión con Alberto Fernández unos días antes, y por la convicción de dejar de lado sus ideas personales, votó finalmente a favor de la despenalización. También votó a favor Oscar Castillo, de quien se conocía una posible abstención, y Stella Maris Olalla, la mayor incógnita entre los indecisos, quien finalizó su exposición diciendo que “se trata de una cuestión de derechos y el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no, de acuerdo a la autonomía de la mujer. Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino”.

El debate y los cambios de opinión de la sociedad en general y de los senadores en particular, fueron producto de la lucha feminista, que no dejó de recalcar la importancia de este derecho. Camila tiene 25 años, asistió a la movilización con la agrupación Puebla Fuerza Colectiva, y analiza algunas de las resistencias que se dieron años atrás: “Considero que las principales dificultades se encuentran en concepciones que son antiguas, que no responden a la sociedad de este siglo. Creencias que son obsoletas, y que la ciencia ha demostrado enormemente erróneas. La desinformación es, sin duda, la mayor dificultad”, sintetizó.

El debate y los cambios de opinión de la sociedad en general y de los senadores en particular, fueron producto de la lucha feminista, que no dejó de recalcar la importancia de este derecho. Camila tiene 25 años, asistió a la movilización con la agrupación Puebla Fuerza Colectiva, y analiza algunas de las resistencias que se dieron años atrás: “Considero que las principales dificultades se encuentran en concepciones que son antiguas, que no responden a la sociedad de este siglo. Creencias que son obsoletas, y que la ciencia ha demostrado enormemente erróneas. La desinformación es, sin duda, la mayor dificultad”, sintetizó.

Luego de los abrazos, festejos y más bailes, aquellas chicas que pusieron su cuerpo durante estos años, que supieron hermanarse y que cantaron y vibraron al unísono, levantando sus pañuelos en alto, se alejaron de las calles para descansar, sabiendo que esta conquista es sólo el inicio de la lucha que continúa sosteniendo: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Esta vez, el grito resonó con la convicción de haber conquistado otro derecho.

Dic 28, 2020 | Entrevistas, Novedades

El aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en Argentina. Se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros cada año. Estas son cifras que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad estima acerca de la ilegalidad de una práctica que conlleva la hospitalización de 40.000 mujeres, y la muerte de 47 mujeres al año en nuestro país. La lucha por la despenalización del aborto es un reclamo histórico que los colectivos feministas reivindican desde hace décadas, antes de que la marea verde y el Ni Una Menos se convirtieran en parte obligada de la agenda política y social desde el año 2015.

Dora Barrancos es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Formó parte durante los últimos años del directorio del CONICET, y actualmente es asesora presidencial ad honorem. Su constante lucha por la igualdad de género, y en particular por la despenalización del aborto, la convirtió en una figura de referencia para los colectivos feministas. Y, como muchas, espera que este martes 29 se transforme en una victoria crucial en la conquista por los derechos de las mujeres.

“Ya en los 80, recuperada la democracia, había cierta decisión respecto de poner alto en la agenda la cuestión del aborto. Los Encuentros de Mujeres no eran todavía sistemáticos. Hay una figura que es muy central en esta historia, Dora Coledesky. Es fundacional. Ella era médica, se había exiliado en Francia, vuelve a la Argentina y acá su feminismo fue completamente focalizado en la conquista del aborto. Así que Dora es una de las vanguardias”, cuenta Barrancos.

Dora Coledesky fue abogada, militante feminista, obrera textil y sindicalista argentina. Fue la creadora de la Comisión por el Derecho al Aborto, que permitió que el asunto cobrara protagonismo desde una perspectiva de salud y de políticas sobre los cuerpos, y que se impulsara una nueva ley en Argentina. “Además, en los años finales de los 90, estaba el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos que todavía existe y que tuvo bastante envergadura”, sigue historizando Barrancos. “Ese Foro también tenía una centralidad conceptual en la lucha por el aborto. Era la lucha por los anticonceptivos y la lucha por el aborto. Sobre todo durante los 90 se irradiaron campañas, algunas de ellas me acuerdo muy perfectamente, porque se hacían sobre todo en Callao y Rivadavia, lugar emblemático, donde no solamente participaba Dora sino también otras compañeras que la secundaban, como Ana Cacopardo, Liliana Chiernajowsky y Cecilia Lipszyc”.

Si bien el Foro no era el único bastión por ese entonces, tenía una centralidad importante. Barrancos recuerda que estas campañas, en las que ella y sus compañeras participaban de forma sistemática sobre todo en la última mitad de los años 90, se llevaban a cabo en puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires como Florida y Diagonal. “Eran movilizaciones muy esmirriadas, yo recuerdo que íbamos treinta mujeres con toda la furia. Era un feminismo muy entrañado conceptualmente, no estábamos frente a los feminismos derramados de hoy día. Estábamos en fórmulas todavía acotadas. Sin embargo, eran muy vibrantes esos encuentros que teníamos de militantes, así que nos esparcíamos en el eje de Florida y Diagonal y hacíamos entrega de panfletos. No había bandera verde ni nada por el estilo en ese momento”, sigue.

Barrancos considera que la creación de los talleres sobre aborto que se comenzaron a dar tiempo después en los Encuentros de Mujere, fueron fundamental para la sistematicidad del movimiento, y que tomó fuerzas más adelante con la creación de la Campaña por el Aborto Legal, que cumple hoy 15 años: “En 2004 se tomó la decisión de abigarrar un movimiento, que fue el de la Campaña. Y en el 2005 se constituyó. De ahí, yo creo que fue hegemonizando cada vez más el escenario de las luchas por el aborto, y que por otra parte tomó la iniciativa de presentar los proyectos al Congreso. De modo que esta es la oportunidad del año. Es la octava vez que se presenta el proyecto, y la Campaña no estuvo ausente nunca en su presentación”. Dora forma parte de uno de los quinientos grupos que la apoyan. Hoy, desde su lugar de asesora presidencial, se focaliza en concentrar toda la energía posible para que este derecho pendiente sea ley en nuestro país, sabiendo incluso que se implementará con ciertas dificultades: “Va a haber muchas adversidades. Primero, el tono airado de los objetores institucionales. Y va a haber, seguramente, una acumulación de pedidos de inconstitucionalidad de la ley. Ya lo podemos conjeturar. Luego, cuando finalmente se superen estas cuestiones, va a haber obstáculos a las personas. Va a haber obstaculizaciones en algunos lugares de manera más ominosa, en otros con posibilidades de sortear esas dificultades”, analiza. “Pero también va a haber sin dudas un gran clima de denuncia. Las feministas en cualquier lugar van a estar con una atención tremenda. Así que va a haber mucha adversidad pero también va a haber mucha supervisión, mucha denuncia, ya que los obstáculos arrecian”.

Si bien el movimiento por el aborto legal tuvo su punto de inflexión en el 2018 con la media sanción del proyecto de ley en el Congreso, el movimiento de Ni Una Menos que viene desde 2015 a denunciar los femicidios y la violencia patriarcal, está indudablemente ligado al reclamo de los feminismos en Argentina: “Han sido fuerzas, movimientos sinergiales. Primero, porque participan las mujeres del Ni Una Menos de manera fundamental en la vida feminista. Entonces ha habido ahí una simbiosis completa. Cada manifestación nueva que ha hecho Ni Una Menos tiene una inclusión expresa de la Ley de Aborto. Hay una conjunción completa, una mismidad. Más allá de que la Campaña se ha especializado desde ya en este fundamental recurso, en este fundamental derecho, y Ni Una Menos tiene un eje en la violencia, el aborto forma también parte del paisaje de las violencias, es una parte de las violencias machistas”, prosigue Dora, que ve al movimiento Ni Una Menos con una proyección planetaria: “En este momento hay un sacudimiento en Europa y un reverbero de propuestas feministas que tienen muchísimo que ver con los alcances del movimiento Ni Una Menos allá. Hay una vuelta a despertar intensa del movimiento feminista en Europa, gracias a las circunstancias latinoamericanas en las que habla muy alto lo ocurrido en Argentina”. Si bien Argentina se perfila como uno de los países con más vigor en la lucha por la igualdad de género, otras naciones latinoamericamos también forman parte de este derrame feminista popular: “Los movimientos más intensos creo que hoy están en Chile y México. Son dos países donde hay mucha extensión, mucha movilización abigarrada feminista popular. Y luego Brasil está con esas circunstancias penosas de un gobierno antifeminista, antidiversidad, entonces es un poco más difícil la cuestión. Desde luego, en Uruguay el feminismo es popular. Bolivia también se podría considerar. Pero Chile, particularmente, viene con mucha agitación y mucha presencia, y no sólo a propósito de las movilizaciones que tienen que ver con los feminismos, sino con las que tienen que ver con la política en general, con el rumbo de la política en Chile”.

Con media sanción del proyecto, aprobada el 11 de diciembre último por la Cámara de Diputados, la votación de este martes en Senadores que discutirá no sólo la Interrupción Voluntaria del Embarazo sino también la Ley de los Mil Días, espera ser una jornada reñida entre quienes están a favor de la legalización, quienes están en contra, y el puñado de indecisos será crucial para la aprobación de este derecho de reivindicación histórica. Mientras tanto, el legado de Barrancos y sus compañeras sigue vigente, no sólo desde la Campaña que continúa presionando para que se aparuebe el proyecto, sino también desde las mujeres en las calles que siguen poniendo el cuerpo para que, más temprano que tarde, puedan decidir sobre sus vidas y sus cuerpos y para que el Estado ponga fin a los abortos clandestinos y para que finalmente sea Ley.

Dic 28, 2020 | Géneros, Novedades

El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.

El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.

Se trata del primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. El Observatorio Lucía Pérez se formó hace un año, en memoria de la joven de 16 años brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016, por iniciativa de periodistas de la organización lavaca.org que decidieron poner en palabras lo que venían viendo con las familias de víctimas de violencia género. Su dinámica se basa en buscar información en expedientes, causas y entrevistas en donde se recolectan datos de distintos casos de violencia. “Es muy importante porque es la manera más fidedigna que nos permite estar tranquilas de que estos datos no mienten, son números tristemente reales.

Acá mostramos esta cruel realidad. Nadie pone otro número que no es”, afirma Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante del Observatorio. Además, resalta que desde el Observatorio siempre hay diálogo con las familias que quieran acercarse para recibir y también ofrecer ayuda, no sólo para visibilizar los casos, sino también para ponerse a su disposición: “Esto es una red que tenemos desde el sufrimiento y la lucha por la justicia”, expresa la mamá de Lucía.

El Informe hace hincapié en los femicidios territoriales, es decir, aquellos crímenes que se produjeron en un marco de impunidad y violencia institucional, teniendo el Estado y la policía un rol fundamental. Como lo fue en el caso de la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución, ocurridas entre 1996 y 2001 y que fue recordado como el caso de “el loco de la ruta”, en donde se ocultaban las redes de mafia policial, narcotráfico y proxenetas. En ese tipo de asesinatos también puede incluirse el de Lucía Pérez, en donde la camioneta que requisó la policía se encontró droga con intenciones de venta y la cual se estacionaba todos los días frente al colegio de Lucía. O el de Melina Romero, quien desde el primer momento el Poder Judicial y la policía ignoraron su desaparición, tardando semanas en iniciar su búsqueda. Su cuerpo finalmente fue hallado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita. Todos esos femicidios reflejan distintos grados de impunidad institucional.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expresa que el sistema judicial es uno de los bastiones patriarcales más fuertes y de los que tienen más presencia. “El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y a veces no está garantizado”. Por su parte, Montero aclara: “El estado no toma decisiones correctas. Al agresor es a quien hay que extirpar de la vida de la mujer, no como se hace al revés. Se lleva a la mujer a un refugio y es a quien hay que incentivar, darle herramientas, contención, tranquilidad emocional, acompañar y no dejarla sola. Al agresor sí hay que controlarlo y no perderle pisada, él es a quien el Estado debe controlar”.

“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe.

“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe.

Lico insiste, por su parte, en la importancia del llamado al 911 en casos de urgencia, en vez de la línea 144 que es la línea de consultas. Pero, si del otro lado no hay agentes con perspectiva de género, capaces de detectar ese riesgo, es en vano. “La capacitación tiene que llegar a todos lados. Que a los agentes se los obligue, una formación consciente y comprometida. Es necesario reflexionar sobre estas cosas que pasan para poder entender que si no tenés perspectiva de género vas a terminar cortando el teléfono y podrías haber evitado que maten a una nena de 14 años”, exclama Lico, haciendo referencia al caso de Florencia Romano de 14 años de la provincia de Mendoza, víctima de femicidio, en donde hubo un llamado al 911 que no fue tenido en cuenta y podría haber evitado el asesinato.

Marta Montero asegura que la pandemia sacó las peores miserias de las personas y el encierro llevó a que sea más visible la violencia que ya existía en determinados círculos familiares. Según cifras publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante marzo de 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género a la línea 144, en comparación con el mismo mes del año 2019. Pero, en abril de 2020, una vez iniciado el aislamiento, se recibieron 1.735 comunicaciones, un 23% más que el año anterior. “El sistema judicial es uno de los poderes del Estado que está menos informatizado. La pandemia le cayó como un baldazo de agua fría y tuvo que empezar a poner en marcha algunos sistemas de informatización, porque si no era todo a papel y a pie”, afirma Lico y agrega: “La pandemia ha hecho que algunas cuestiones se agilicen un poco más. Algunos juzgados lo están admitiendo, otros siguen en la misma. Te dan el papel y tenés que ir a notificar la denuncia, a veces parece que es el siglo pasado. Además de cargar con la responsabilidad a la mujer. Ella tiene que notificar que él no se puede acercar. Ella tiene que apretar el botón antipánico y él no cumple con la orden. Digamos que la mujer carga con hacer cumplir con las órdenes judiciales. Es casi un delegado de la justicia”.

Además, Lico advirtió que los centros de la mujer estaban cerrados y la atención telefónica dejaba mucho que desear. “Era muy complejo comunicarse. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, muchas en riesgo, no podían ir a los espacios presenciales, ahí faltó el accionar del Estado. El Gobierno de la Ciudad debería haber tomado gente que pueda estar en territorio y solucionar estas cuestiones y la verdad es que no lo hicieron. Las trabajadoras han hecho un gran esfuerzo, muchas son del movimiento feminista muy comprometidas, pero se notó esa ausencia en la Ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables o en los que más dificultades tienen para acceder a los servicios”. Desde la Defensoría del Pueblo se trató de monitorear la forma en la que el Gobierno de la Ciudad manejaba la pandemia en relación con la violencia. Lico afirma: “La verdad es que el organismo que debería atender el derecho de las mujeres, que es la Dirección General de la Mujer, está en una crisis presupuestaria, atiende la emergencia. Cuando hay una emergencia y hay un riesgo alto, digamos que cuanto peor mejor, cuando la situación es extrema se logran algunas cosas. Sobre todo, a través de la intervención de la Defensoría y de los equipos de trabajo, porque si no, no hay políticas sostenibles, ni políticas de prevención”.

Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.

Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.

El Informe, además, destaca las otras víctimas de violencia, aquellos niños y niñas huérfanos por femicidios, quienes se convierten en víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres. Si bien existe la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas víctimas de femicidios hasta los 21 años, y sin límite de edad si existe alguna discapacidad, el trámite para que se haga efectiva hace imposible que la ayuda llegue a tiempo, ya que solo puede ser percibida iniciado el juicio. La Ley Brisa se sancionó primero en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una iniciativa legislativa del equipo de género de la Defensoría del Pueblo junto con la Casa del Encuentro. El trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de ANSES, que es el organismo nacional que tiene más bocas en todo el territorio, facilitando así, que se pueda acceder a la reparación.

Lico señala también la importancia de retirarle la patria potestad, lo que se llaman los cuidados parentales, a los femicidas. “Ha habido casos horrorosos en donde el femicida salía de la cárcel, o no estaba preso porque tenía prisión domiciliaria, y los hijos de esa mujer que había sido muerta en las manos de este individuo vivían con él porque era el padre. Es siniestro, pareciera una película de terror”, expresa la abogada.

Según informa el Observatorio, el 8 de abril de 2020, luego de haberse dado comienzo al aislamiento social obligatorio, desde el Estado nacional se detallaron dos medidas concretas para tratar con violencia de género. La declaración de la línea 144 como servicio esencial y la campaña “barbijo rojo” que constaba de que si una mujer estaba siendo víctima de violencia de género, podía acercarse a su farmacia más cercana y solicitar un “barbijo rojo” dando inicio a un protocolo de acción. “El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020”, expresa el documento y Lico agrega: “Es un problema social, que se modificaría con la aplicación de la Ley Micaela en todos los sectores, con la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Las denuncias son un eslabón muy importante pero solas no alcanzan. Si hay una denuncia y no tenés un policía capacitado con la perspectiva de género necesaria para saber cómo aplicar una medida de restricción o cómo actuar frente a una mujer que toca un botón antipánico o una llamada telefónica porque está siendo víctima de violencia, la orden o denuncia judicial por sí misma no sirve de mucho”.

Finalmente, luego de numerosas cartas enviadas al gobierno por parte del colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, quienes se reunieron bajo la consigna El Estado ausente, nunca más lograron una respuesta este año por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en un encuentro virtual, en donde se dieron algunos lineamientos sobre las políticas públicas hechas hasta el momento. Por otro lado, esto también significó la reiteración del pedido de justicia por parte de las familias, quienes explicaron que muchos de los crímenes de sus hijas siguen impunes y, además, la exigencia de ser recibidas por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que los femicidios deben ser prioridad en la agenda del gobierno nacional. “Nosotras siempre decimos que la justicia es justicia en tiempo y forma. Una justicia que llega tarde o muchos años después no es justicia, no va con su concepto. Estoy convencida de que, si bien las denuncias son super necesarias y el Estado tiene que actuar, tiene que proteger y tiene que hacerlo con diligencia, con la perspectiva de derechos humanos y de género que eso requiere”, cierra Lico.