Nov 4, 2021 | Destacado 2, Entrevistas, Géneros

Lucía De Pascuale es buza profesional y la única mujer del país que alcanzó la máxima categoría: “experta en gran profundidad”. Llegar a ese nivel le tomó casi dos décadas porque se encontró con las mismas barreras que enfrentan otras trabajadoras del sector naval: la falta de empleo y la violencia de género. Actualmente, preside la Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (AMAMFYL), una agrupación que busca visibilizar y eliminar esta problemática. En diálogo con ANCCOM, destacó el invaluable esfuerzo que significa ejercer en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Jujeña y de 38 años, “Acceder a los niveles superiores es muy exigente. Debemos estudiar y entrenar pero, además, dependemos de que las empresas nos contraten para ir sumando tiempo de trabajo sumergido. Luego de muchos años, finalmente, pude reunir las horas requeridas para la certificación más alta”, afirmó.

Vivió 10 años en Chubut, donde se desempeñó en la pesca artesanal de mariscos en la modalidad de inmersión. Allí, rindió los exámenes correspondientes a las categorías superiores -tercera y segunda- del buceo. “Esa parte de la industria es la menos conocida y la más precarizada. El barco pesquero opera en condiciones muy sacrificadas y las tareas demandan gran esfuerzo físico”, sostuvo De Pascuale. “No hay ningún derecho laboral. Se trabaja a producción, si te enfermás y no podés ir, no cobrás. No hay aportes jubilatorios, ni obra social, ni ART, si tenés un accidente nadie se hace cargo”, agregó.

Posteriormente, se mudó a Buenos Aires con el objetivo de dar el examen para acceder a la primera categoría y mejorar su situación de empleo. Aquí, rindió el nivel más alto del buceo y, luego, se especializó en ‘gran profundidad’. “Estoy capacitada para sumergirme hasta 300 metros, utilizando una mezcla artificial compuesta por tres gases respirables -oxígeno, nitrógeno y helio-”, detalló la entrevistada y añadió que, después de una intensa búsqueda, logró que una empresa la contratara: “Realicé algunos embarques en buques petroleros que llevan buzos y, así, pude completar las horas requeridas para la certificación máxima”.

Formación gratuita, certificación costosa

La formación en el buceo profesional es ofrecida, de manera pública y gratuita, por la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en Buenos Aires. Los residentes de las distintas provincias tienen la opción de dar los exámenes en las dependencias locales. De Pascuale dijo: “Es una carrera que habilita a trabajar en mares, ríos y lagos; realizar soldaduras, búsquedas y recuperaciones subacuáticas; mantenimiento de plataformas de petróleo y limpieza de cañerías subterráneas. También, en diques y embalses, en muelles y, por supuesto, a bordo en embarcaciones”.

Ahora bien, para acceder a las categorías superiores del buceo, no sólo hay que demostrar determinada cantidad de horas de trabajo sino, además, es imprescindible presentar los estudios médicos -electroencefalograma, radiografías, ergometría, entre otros- y varios cursos obligatorios y pagos, como el entrenamiento para subir a helicópteros. “Asimismo, debemos cumplir con los Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 95), una serie de cursos internacionales que certifican la aptitud y el nivel de competencia de los profesionales de altamar de buques mercantes”, expresó la experta.

La Prefectura Naval les entrega una libreta donde se registran los embarques, las horas de buceo, el apto médico y los cursos obligatorios. Es una certificación que acredita la capacitación del personal marítimo y que los habilita para ser contratados por las empresas. La buza enfatizó que mantener la libreta al día requiere mucho dinero: “Si no tenés obra social, pagás los estudios médicos de manera particular. Los cursos son caros y vencen cada cinco años. Renovar el STCW 95 cuesta alrededor de 70 mil pesos. Si estás trabajando esto no es significativo, porque estando a bordo ganás un buen sueldo”.

“Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres.»

La mayoría de las empresas navales de Argentina no contratan mujeres. Se trata de una problemática mundial que no sólo afecta al buceo sino, también, a otras actividades del sector marítimo, fluvial y lacustre. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), las mujeres representan sólo el 2% de los 1.2 millones de marinos. “Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres. Muchas compañeras realizan otros trabajos para asumir los costos de la libreta o abandonan la carrera porque no pueden subsistir”, contó la submarinista.

De Pascuale está sobrecalificada pero, hace más de un año, se encuentra desempleada. El haber llegado a la categoría más alta en el buceo y tener el reconocimiento de la Prefectura Naval no le garantiza las mismas oportunidades que sus colegas hombres. “En el 99% de las empresas donde me presenté, me dijeron que no contratan mujeres. Cuando aplico a ofertas para las que estoy capacitada, no me llaman. Es común enterarse que salió una obra y sólo tomaron a compañeros varones, aunque recién se hayan egresado o sean de categorías inferiores. En este sector, para ellos es más fácil conseguir trabajo”, reveló.

La falta de cupo laboral para las mujeres en la industria marítima, repercute directamente en su desarrollo profesional. No pueden acceder a los puestos de trabajo, por ende, no pueden reunir las horas requeridas para subir de categoría, ni cubrir los gastos de los exámenes médicos ni, mucho menos, invertir en los cursos obligatorios. “Se entiende que cuanto mayor es la capacitación, mayor es la posibilidad de conseguir un empleo estable, pero eso no pasa cuando sos mujer. En el buceo, a un varón le puede tomar cinco años acceder a la categoría máxima, a una mujer, el triple de tiempo”, declaró la entrevistada.

“Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.

Discriminadas, acosadas y abusadas

En el sector marítimo, el papel de las mujeres ha sido históricamente escaso y limitado a ciertos roles. Son pocas las que logran embarcar y, a menudo, se les adjudican tareas de atención y limpieza. Según la OMI, el 94% de las trabajadoras marítimas del mundo sólo consiguen empleo en los cruceros. “En la industria está instaurado que no haya mujeres en los barcos. Por cada 40 o 50 tripulantes, con suerte, hay una o dos. Además, las empresas no tienen en cuenta nuestro nivel de calificación y nos siguen negando el acceso a puestos de mayor categoría y, por lo tanto, a mejores ingresos”, manifestó De Pascuale.

El reducido número de mujeres que logra subir a los barcos se encuentra con un ambiente predominantemente machista. Estando a bordo, las profesionales del sector suelen ser maltratadas, acosadas y abusadas sexualmente por sus compañeros. Así lo expresó la entrevistada: “Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.

La violencia patriarcal en la industria marítima es avalada por el silencio y la complicidad de los gremios. Las asociaciones que nuclean cada una de las actividades del sector no están comprometidas en erradicar estas coacciones. “Los sindicatos firman los convenios colectivos con las empresas sin tenernos en cuenta. En el buceo, no tenemos un sólo artículo con perspectiva de género -por ejemplo, la licencia por maternidad-, lo que mantiene ese estereotipo de que allí no nos corresponde trabajar. Por reclamar, mi gremio me proscribió de las listas para que las empresas no me llamaran más”, exclamó.

Unidas y organizadas

En mayo pasado, obtuvo media sanción el proyecto de ley presentado por Nancy González -legisladora de Chubut-, que dispone para los buques pesqueros una tripulación mínima del 30% de mujeres y el 1% de travestis y trans. Si bien es un avance para mejorar la situación que atraviesa el sector, no resuelve el problema de fondo. Al respecto, la entrevistada sostuvo: “Esta medida puede terminar siendo un techo de cristal si nos deja en la pesca, que es la parte más sacrificada y precarizada de la industria. Seguimos sin tener acceso a buques mercantes o petroleros que utilizan tecnología de punta, brindan mejores condiciones laborales y niveles de habitabilidad y sueldos superiores”.

Lucía De Pascuale preside AMAMFYL, una asociación que convoca a las mujeres y a las diversidades que se desempeñan en la actividad marítima, fluvial y lacustre. Actualmente, agrupa a más de 60 profesionales de todo el país, entre ellas, oficiales conductoras de máquinas navales, buzas, marineras y pescadoras. “Hemos decidido unirnos y tocar la puerta al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ya que nuestros reclamos fueron desestimados por los sindicatos. Nuestro objetivo es lograr el cupo laboral femenino y trans, en todos los puestos para los que estamos calificadas y terminar con la violencia de género que predomina en la industria naval”, concluyó.

Nov 4, 2021 | Destacado 4, Géneros

Por Mercedes Chamli

Fotografías: Camila Miconi

Son las once de la noche, algunas ya se bajaron de sus plataformas para poder bailar descalzas al ritmo de Sudor Marika que toca al costado del escenario, que solo sirvió para que se colgaran en él las banderas de las agrupaciones que habían marchado a la tarde.

Los cantos y los bailes se convierten en un trencito que gira frente al paredón en homenaje a Néstor Kirchner. La cola de la salchipapa es larga, no importa, porque todo lo ganado de las ventas va a ir para La Casa Trans que también vende cerveza, pollo y fideos con tuco para recaudar fondos. Todas bailan: negras, marrones, migrantes, aborígenes, putas, travestis y maricas. Van hasta abajo y suben de nuevo porque abajo el patriarcado se va a caer, se va caer, y arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer”.

El bailongo se armó en una noche hermosa que parece no querer terminar. Nadie se va, todos se quedan, es viernes, y está comenzando la semana del orgullo. Lejos de esperar que comiencen las concentraciones en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31 desde hace tres años La Diversidad Plurinacional formó su propia marcha: La marcha internacional del orgullo trans villero y tienen un objetivo específico que consiste en formar parte de la agenda emocional del barrio y reclamar la Ley de Integridad Trans con perspectiva de género y popular.

Siete horas antes, la sensación térmica marcaba 36 grados en la Ciudad de Buenos Aires, los trenes llegaban de Retiro y ahí estaba Nicolás en la estación, lleno de glitter verde en los ojos, esperando a que lleguen sus amigos para guiarlos. Después de media hora ya estaban todos. Los llevó por esas dos cuadras que rodean la terminal, pasaron por la feria frente al banco, caminaron tres cuadras hasta la calle 3 de Diciembre donde está la Casa Trans.

Eran las 4 de la tarde y sonaba música sobre una carroza llena de chicos decorada de guirnaldas y banderines. Ya se podían ver tres cuadras desbordadas de personas, vecinas de la villa y otras que habían ido para participar. Estaban integrantes de distintas organizaciones: Vivir Sin Miedo, Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Ooderosa, Fútbol Feminista, Infancias libres, Ammar, artistas, standaperas, y hasta diputadas que luchan por

los derechos del colectivo LGBTTIQ. Todos estaban esperando marchar hasta el Ministerio de Educación que queda a unas pocas cuadras donde habían montado el escenario.

La calle estaba decorada con banderines, fotos, paradores, con la bandera del orgullo y las consignas: “Reparación histórica ¡ya!”. En sus rostros todos tenían purpurina, glitter, algunas tenían alas negras, otras blancas, los outfits iban desde un vestido largo color arcoiris brilloso hasta corsets negros con antifaces y vinchas rosas. Algunas con pelo corto, otras con el pelo hasta la cintura, en zapatos altos o en zapatillas. Los vecinos que veían las puertas de sus casas invadidas cuando entraban los miraban asombrados. Una vecina subió por la escalera hasta el primer piso de la puerta de su casa mirando hacia abajo, se paró unos segundos, negó con la cabeza, revoleó los ojos y recién ahí entró. Nadie la notó ni se percató de lo que había pasado, el aire era de tranquilidad absoluta, todo fluía: la felicidad era plena y contagiosa.

En el centro de la escena había una carroza esperando a las compañeras. Para las cinco de la tarde comenzaron a treparse, ayudándose entre ellas, extendiéndose las manos y saludando como divas a todos los que estaban abajo aplaudiéndolas. Durante 15 minutos fueron puras fotos. Todos querían el recuerdo de ellas empoderadas arriba de la carroza.

Los vecinos salían de a poco a ver por las ventanas qué era eso que pasaba. Arrancaron. Delante de todo, Alma Fernández, militante trans villera, dirigía la caravana al grito de “vamos! vamos! avancen!”. Se esperaba que pararan en la puerta del Ministerio donde estaba esperándolas el escenario, pero al llegar siguieron de largo, querían seguir marchando. Las compañeras se preguntaron hasta dónde iban a ir porque seguían caminando cuadras y no parecían detenerse.

La marcha villera homenajeó a Lohana Berkins, Diana Sacayan, Carla Fonte y se preguntó una y otra vez: “¿Dónde está Tehuel?”. Cuando se marcha por el Orgullo en todas las plazas se canta «Señor, señora/ no sea indiferente/ se matan a las trabas en la cara de la gente» y esta vez no era la excepción, pero acá era distinto. Los gritos, y cantos traspasaban las paredes de los vecinos. Era imposible no escucharlas y ellas lo sabían. Los fueron a buscar, los interpelaron, los tenían en las calles, en las ventanas, en las puertas de sus casas, vendiendo en sus kioscos, sus almacenes, sus carnicerías, en los galpones, tirando del carro. Ellos estaban ahí y ellas también para hacerse oír.

Cantaron: «¡Vecina escucha!¡únete a la lucha!”, y los vecinos salían a aplaudir mientras que los perros ladraban. Algunos miraban sorprendidos, otros sonreían, y unos pocos se animaron a hacer chistes, y ellas con total desparpajo les contestaban, “¿Que se hacen si son los primeros en agacharse?”, y a algunos como los conocían les decían por el nombre:

“¿Carlos que te haces si después a la noche me calentás la cama?”, y todo quedaba en risas.

Llegaron a un puente y siguieron por los pasillos estrechos, la carroza se trababa en los pozos y la empujaban para que siga andando. Se encontraban con autos y les pedían a sus conductores que retrocedan, ninguno se animó a decir que no, hacían maniobras difíciles para lograrlo.

Los besos no faltaron. Alma Fernández, que iba delante de todo, aprovechó que la caravana tardaba para besar fervientemente a su novio, pero a los pocos segundos ya tenía el megáfono nuevamente en la boca para decir: «Avancemos compañeras! ¡sin miedo! ¡Avancemos!»

Los papás de una canchita de fútbol las veían pasar y aplaudían. Una chica vio a un amigo y le preguntó «¿por qué no estás marchando?”. Y sin darle tiempo a contestar, lo agarró del brazo y lo sumó a las líneas. Al pasar por la feria, se trabó una de las tres carrozas que integraban el desfile, y las trans aprovecharon para agarrarse de la camioneta y twerkear con la música de Talia. Los feriantes sacaron todos los celulares y filmaron ese momento de desborde de alegría.

Después de una hora y media de caminata bajo el sol, ya de vuelta, pidieron a la prensa que se ubicara por delante de la bandera para poder tener la foto total, especialmente la voz de sus reclamos: acceso al pan, al trabajo, la educación, poder pasar la expectativa de vida de 35 años de edad, indemnización y reparación para todas aquellas que no pudieron acceder a los derechos que hoy en día tienen las personas LGBTTIQ. Se prendió una bengala rosa, hubo aplausos, gritos y mucho barullo celebrando.

Entonces sí, fueron al escenario que habían montado. Leyeron un comunicado en el que pidieron seguir trabajando juntas por la igualdad y la diversidad. Se habló de prostitución y cómo era necesario el respeto a este trabajo pero también la importancia de que el colectivo travesti-trans tuviera acceso a otras posibilidades en el mundo laboral. «Para esto es importante que haya un cupo laboral trans para la villa sin tener que pasar por tanta burocracia», manifestó en el micrófono Martina Pelinco, responsable de la Sede de la Diversidad Trans Villera y recordó que durante el Gobierno de Kirchner se promulgó la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario.

Martina también arremetió contra el actual jefe de Gobierno porteño: «Larreta está mandando flyers para marchar por la diversidad y no nos invitó. No vamos a ir a esa marcha. ¡Hace tres años que salimos a la calle! Encima le pusieron “la marcha de la inclusión”. Nadie nos tiene que incluir, porque existimos, estamos visibles, y orgullosos. Cuanto más nos golpean y matan,

más luchamos desde el amor, porque como sabemos, el amor siempre vence al odio. Esta lucha es la que hace que sigamos vivas las travas. ¡Si estamos juntas sucede esto! En vez de una marcha, que den las máquinas de coser para las compañeras, los alimentos y el trabajo que nos negaron durante la pandemia desde la Ciudad» y finalizó diciendo «la ciudad más rica no garantiza un trabajo para nosotras y eso significa que no nos cuida teniendo todos los recursos para hacerlo”.

«No debemos olvidarnos de nuestras compañeras que lucharon haciendo posibles nuestros derechos, dando su vida para que podamos caminar libres por la calle que nos abraza. Hoy ellas tienen 60 años y no pudieron acceder a la educación, a un trabajo, porque no tenían un cupo laboral trans que las acompañará como a nosotras. Ellas necesitan una jubilación. ¡Una ley de reparación histórica! ¡Furia Travesti!», dijo Orella Infante, Directora Nacional de

Prácticas contra la Discriminacion del Inadi, cuando tuvo acceso al micrófono y añadió: “Que haya voces que hablen de lo plurinacional de la diversidad y exista cada uno de estos espacios para celebrar nuestro amor, derechos, pero también entendiendo que estamos en medio de la campaña y debemos saber a quién votar. Es hermoso celebrar la diversidad y nuestro orgullo pero también debemos hacer política».

Sep 22, 2021 | Géneros, Novedades

“El concepto de libertad en el mundo islámico es absolutamente distinto al del mundo occidental”, dijo a ANCCOM Belén Torchiaro, musulmana y politóloga especialista en relaciones internacionales. El punto está en la interpretación de los hechos. Torchiaro menciona a Boushra Y. Almutawakel, fotógrafa yemení, cuya obra de arte de mujeres utilizando la burka se viralizó en las redes sociales y que expresó que su trabajo había sido mal interpretado y utilizado para hacer una crítica negativa del islam. Se interpreta que la vestimenta oprime y que es necesario desaprender esos comportamientos en pos de ser libres. “Se confunde al régimen talibán con el islam porque eso es lo que los medios venden. Se pierde el foco; sus principales víctimas son los propios musulmanes”, expresó Nancy Falcón, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba.

Existen parámetros sesgados al momento de tratar el conflicto, discursos occidentales y eurocéntricos. Discursos construidos y dados por hecho. “Ahora porque estamos hablando del caso afgano pero cada vez que se menciona algún conflicto -lo que más aparece en Argentina es el caso de Palestina cuando hay alguna situación puntual- las personas que estamos todo el año mirando hacia ese lado del mundo, lo vemos a diario, cómo se hacen las representaciones en el imaginario colectivo. Cómo se construye la mirada hacia una mujer que utiliza el velo”, expresó Torchiaro y agregó que esto contribuye a la forma en que se mira a las musulmanas que habitan suelo occidental: “Están siendo todo el tiempo juzgadas y puestas en tela de juicio con el discurso de ´ya estás en Occidente, sacate tu pañuelo, ya podés ser libre´. Con una presión y una violencia total”.

“Hay una construcción del islam como un otro lejano, como un demonio, como algo que viene a atacar nuestra libertad, nuestros supuestos derechos que muchos son ganados, pero no sin luchas”, enfatizó Falcón. Por su parte, Torchiaro admitió que durante años “me costaba muchísimo afrontar la reacción que recibía -y que sigo teniendo- cada vez que digo que soy musulmana. ¡Y eso que no uso el hiyab! Cuando nos socializamos las mujeres musulmanas en sociedades que no son mayoritariamente islámicas, y sobre todo en las occidentales -como Argentina- que no son multiculturales, padecemos un gran racismo subyacente, interno, intrínseco”. Se infantiliza a todos los pueblos musulmanes y más a la mujer porque tiene un plus en la interseccionalidad que genera la opresión de ser una población de subalternidad en el mundo, como es la categoría género. Se las define todo el tiempo y al definirlas se las mutila, se las silencia.

Por otro lado, para Falcón decir que el islam condensa el paradigma de la misoginia y lo patriarcal, es un error. “El patriarcado es una forma discursiva, textual, que atraviesa pensamientos enteros, religiosos, filosóficos, políticos y no podemos decir que solo existe en el islam”, explicó.

Torchiaro sumó que existe una maquinaria ideológica alrededor, repetitiva, friccionada con la industria cultural, la televisiva, la cinematográfica, que reproducen ese imaginario.

El islamismo, como el catolicismo y el judaísmo, incluye diversidades, múltiples escuelas del pensamiento. El feminismo islámico existe hace años, es un pensamiento de base, reformista sobre el islam. Lo que hicieron las mayores eruditas, fue empezar a tomar los principios ordenadores de esas sociedades y replantearlos, repensarlos. La manera que encontraron más cercana a esto es acceder a los textos sagrados y hacer de éstos una hermenéutica feminista.

Desde occidente se mira a las mujeres de oriente con pena, desde un lugar de superioridad, producto de una mirada colonizadora, salvacionista. “La mujer afgana tiene voz. La mujer afgana viene luchando no solo contra los talibanes sino contra la ocupación estadounidense y anteriormente contra la ocupación rusa, donde hubo violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, prostitución, trata de personas”, dejo en claro Falcón. Agregó que lo que podemos hacer es dejar de estigmatizar el islam per se como una religión retrograda, tratar de habilitarles la voz y no hablar por ellas. Unirnos en un feminismo que no debe tener fronteras ni distinciones entre las creencias.

Torchiaro cerró expresando que hay muchísimas maneras de analizar la situación de Afganistán desde lugares tan lejanos. Hay análisis políticos que terminan en lo más belicista, en lo más duro, en cuestiones geopolíticas pero lo real es que es una catástrofe humanitaria y esto va a generar un desplazamiento forzado de personas, mayoritario del que ya había, por eso se está haciendo un llamamiento internacional al pedido de recepción de refugiados. La comunidad musulmana argentina ya elevó pedidos a amnistía internacional.

Sep 14, 2021 | Géneros, Novedades

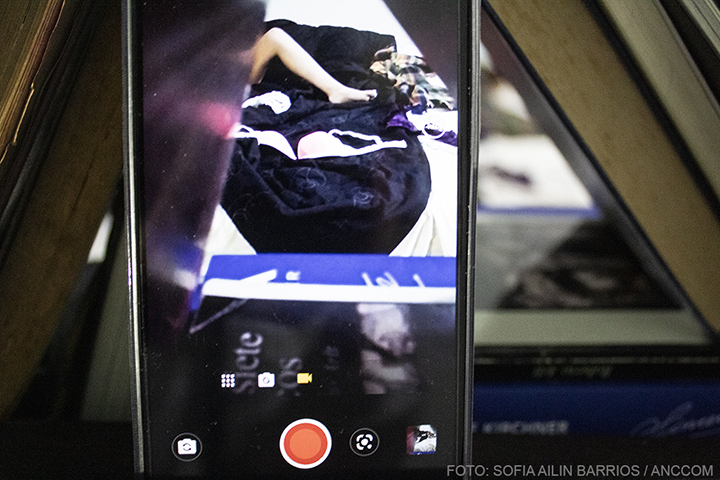

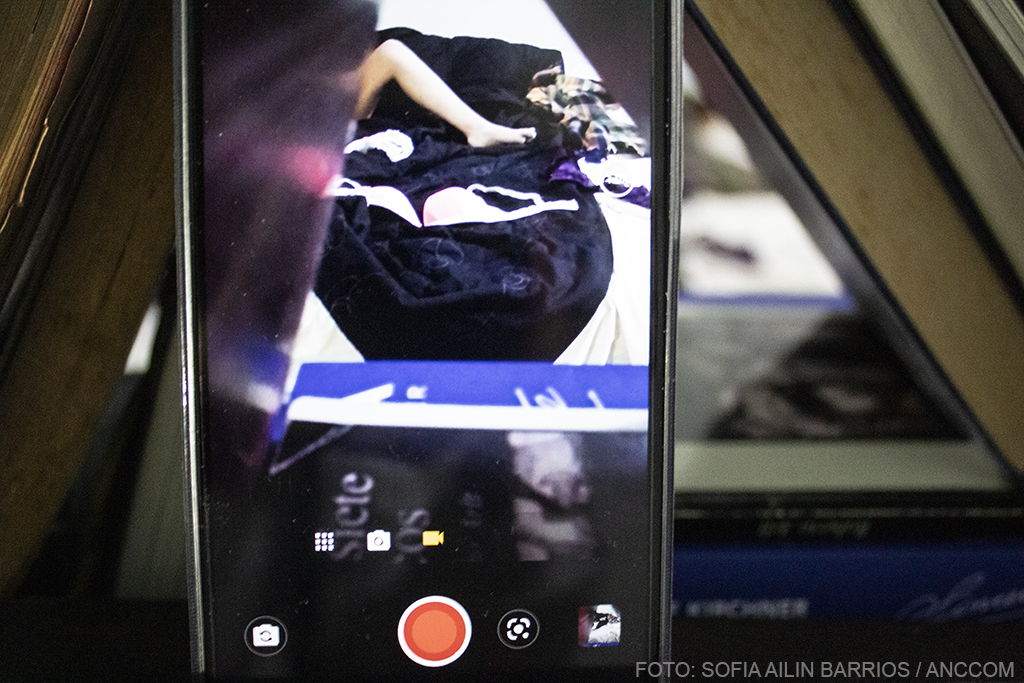

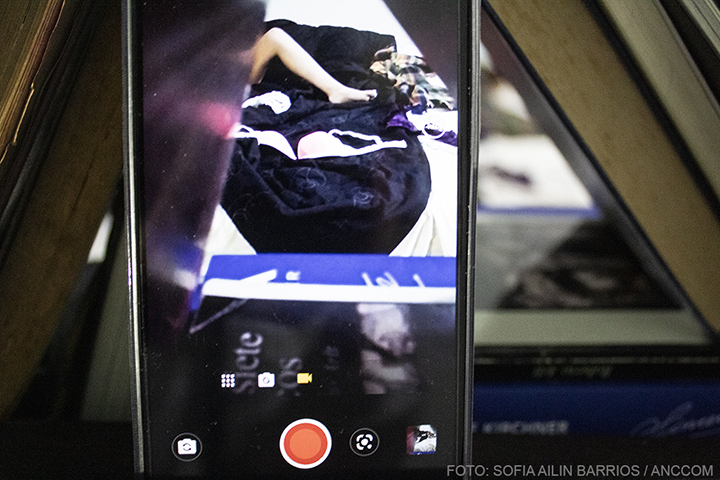

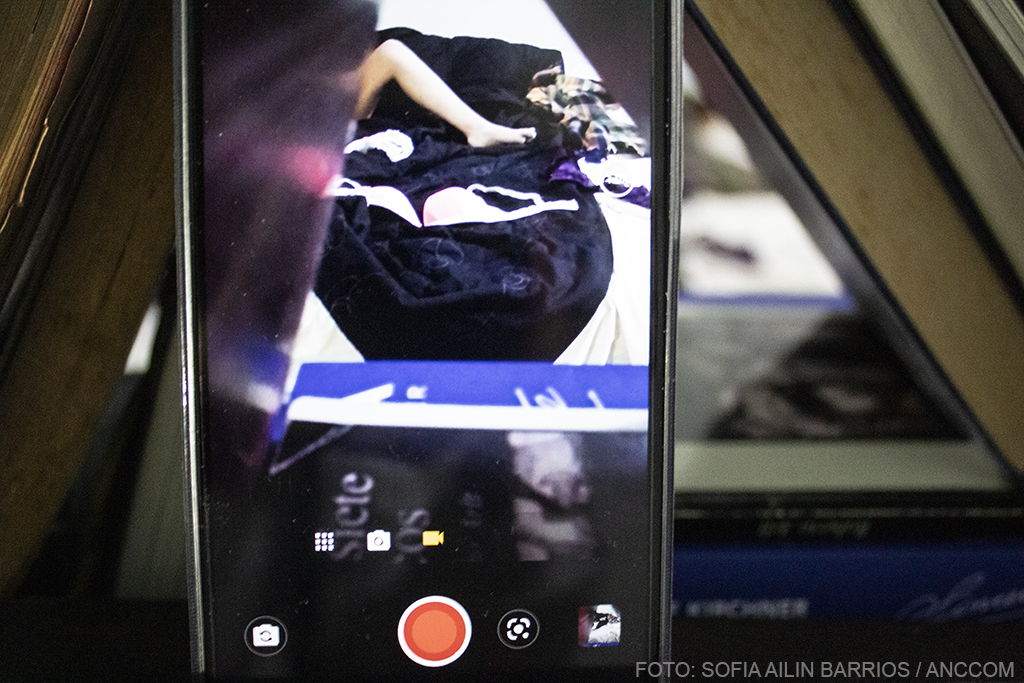

«Lamentablemente, el escrache es la única forma de defensa que tenemo», dice Micaela Acuña.

En el mundo de los deportes electrónicos o eSports las mujeres son minoría y luchan contra la discriminación de forma constante. Muchas de ellas ocultan su identidad tras moduladores de voz y nicknames neutros para evitar situaciones de acoso y maltrato. Según el último censo de la Asociación de Deportes Electrónicos de Argentina (DEVA), de un total de 1.350 encuestados sólo 8 por ciento informa ser mujer, frente a un 92 por ciento que asegura ser hombre.

“Empecé a jugar a los 11 años al Counter Strike. Cuando una mujer entraba al servidor para poder jugar todos se ponían como locos. No podías prender el micrófono porque seguro te insultaban o hacían comentarios sucios o machistas como ‘anda a lavar los platos’», dijo Micaela Acuña, ex-jugadora del equipo femenino de Nocturns Gaming.

Por su parte, Carolina “Carolo” Vázquez, presentadora y comentarista de FIFA, definió al ambiente gamer como “tóxico” para las mujeres por las trabas y dificultades que se les presentan para ingresar a las competencias, y señaló que para jugar se puso como apodo “Carolo”, en vez de Carolina’ o Carito, porque le parecía que tenía un “tono neutro”.

Ante la falta de implementación de protocolos de género, las jugadoras suelen recurrir al “escrache” como forma de visibilizar el acoso. Según Acuña, es muy común subir a las redes sociales fragmentos de streaming en los que insultan a una mujer. “Lamentablemente, esa es la única forma que tenemos para decir: ‘No me voy a rebajar a responderte, pero voy a mostrarle a toda la comunidad lo que me dijiste»’, señaló.

Las agresiones hacia las mujeres pueden costarle la certificación a un equipo. Iara Barrientos, directora de Recursos Humanos de DEVA, afirmó: “Se realiza un seguimiento exhaustivo de los jugadores para corroborar que no tienen mal vocabulario. En caso de encontrar situaciones de maltrato competitivo, los equipos no son reconocidos por DEVA y no reciben el sello de calidad”.

«El ambiente del gamer es tóxico para las mujeres», dice Carolina «Carolo» Vázquez.

El escenario ideal es que las competencias sean mixtas. Sin embargo, para evitar situaciones de maltrato y que las jugadoras oculten su identidad, Vázquez propone, de forma transitoria, “dividir los equipos entre masculinos y femeninos, porque cuando las mujeres se quieren meter en los terrenos que supuestamente son de los varones ellos se enojan y les hacen el vacío”.

La desigualdad no solo se visibiliza en la poca cantidad de jugadoras y sus dificultades para formar parte de las competencias. En nuestro país hay una clara diferencia salarial: en los equipos de alta competición las mujeres ganan alrededor de 500 dólares por mes, mientras que los hombres ganan más de 1.000.

Women in Games Argentina (WIGAr) es una de las pocas agrupaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades en la industria de los videojuegos en nuestro país y lo hace a través del otorgamiento de becas y descuentos para mujeres, ya sea en el área de comunicación, producción, animación o programación.

“Empezamos a notar que las chicas se iban sumando a la comunidad no solo por las ganas de networking, sino también porque necesitaban un espacio donde sintieran que sus opiniones eran reales, válidas y se pudieran cotejar en la bolsa de problemas comunes que hay que solucionar”, dijo Stephanie Zuccarelli, miembro de la comisión directiva de WIGAr y periodista de Página12.

Actualmente, desde WIGAr se realizan proyectos y charlas que fortalecen la visibilización de la temática de género y el debate sobre la representación de las mujeres de la industria de los videojuegos en los medios. Además, trabajan conjuntamente con el observatorio de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en Argentina (ADVA) para incorporar el análisis de las problemáticas de género a nivel empresarial.

Micaela Acuña comenzó a jugar a los 11 años.

La guerra en bikini

Durante mucho tiempo era “normal” que los personajes femeninos de los videojuegos estuvieran hipersexualizados. Las mujeres seguían un estereotipo de vestimenta y rasgos físicos incoherentes con el contexto. Era muy común encontrar personajes femeninos con poca ropa o con prendas incómodas para tareas como luchar o explorar entornos.

En los últimos años, esta tendencia comenzó a cambiar: en The Last Of Us 2, los personajes son mujeres y la protagonista es lesbiana; en Horizon Zero Down, la protagonista está lejos de los estándares de belleza del momento; y en Mass effect, hay una gran presencia de personajes LGTBI y queer.

Carolina “Carolo” Vázquez, presentadora y comentarista de FIFA, calificó The Last Of Us 2 de “diverso e inclusivo”, y lamentó que recibiera muy malas críticas: “Te dicen que se trata de algo irreal y que no los representa, pero se nota que les molesta que la historia está centrada en una mujer que tiene una relación con otra mujer”.

«El juego Horizon Zero Dawn rompió barreras y empezó a tener mucho ruido en las redes porque un usuario de Twitter se quejó de que habían hecho a la protagonista fea para vender más y editó la imagen para que tuviera la cara de Selena Gómez», dijo, por su parte, Stephanie Zuccarelli, miembro de la Comisión Directiva de Women in Games Argentina (WIGAr).

Zuccarelli agregó: “Está buenísimo que existan personajes femeninos curvilíneos y super exuberantes, que están básicamente desnudas, pero también tiene que existir un equivalente masculino para las personas que se sientan atraídas por quienes se presenten como varones. De eso se trata, de la elección que uno tiene a la hora de elegir diferentes narrativas, diferentes imágenes de representar”.

Además, la directiva de WIGAr detalla que con el avance de la tecnología y de la industria se puede aspirar a que los personajes animados puedan responder a distintos esqueletos y animaciones para diversificar las representaciones de los humanos.

Sep 8, 2021 | Géneros, Novedades

¿Qué pasá cuando se exhiben fotos en la web sin consentimiento? Este tipo de acción ¿lo contempla el actual Código Penal como un delito? ¿Cuáles son los proyectos de ley vigentes que se ocupan de la cuestión? Anccom charló sobre el mal llamado delito de “pornovenganza” con Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en delitos informáticos con perspectiva de género y Directora de la Fundación Activismo Feminista Digital.

¿Qué pasá cuando se exhiben fotos en la web sin consentimiento? Este tipo de acción ¿lo contempla el actual Código Penal como un delito? ¿Cuáles son los proyectos de ley vigentes que se ocupan de la cuestión? Anccom charló sobre el mal llamado delito de “pornovenganza” con Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en delitos informáticos con perspectiva de género y Directora de la Fundación Activismo Feminista Digital.

En junio pasado, en Argentina se dio un fallo catalogado como ejemplar en materia de delitos informáticos. Patricio Poli resultó sentenciado a cinco años de prisión efectiva, pero su condena no fue por haber difundido imágenes íntimas de su expareja, como circuló por infinidad de medios, sino por violencia de género, física y psicológica. El cargo: “Coacción y lesiones leves calificadas”.

La mal llamada “pornovenganza” es la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información y se encuentra tipificado la Ley Penal Argentina como un tipo más de extorsión. Por otro lado, se distingue del llamado “sexo extorsión”,que ocurre cuando una persona es amenazada y debe dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes íntimas.

El término “pornovenganza” o “revenge porn” para referirse a este delito es equivocado. La pornografía es una práctica consensuada que no busca el sometimiento de la otra persona ni su humillación. La idea de “venganza” apunta directamente a la víctima, ya que este concepto está vinculado a una suerte de merecimiento por parte de la misma. Sin embargo, cuando hablamos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aún no hay en nuestro país una figura lo contemple como un delito específico.

Si bien no existen estadísticas oficiales, la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), en un informe presentado en 2019, determinó que este delito afecta en un 87% a mujeres y adolescentes. Durante el periodo 2016-2018 se incrementaron un 20% las denuncias de difusión de material íntimo sin consentimiento. En ese lapso hubo 650 denuncias por “pornovenganza” y 3.500 por “sexo extorsión”.

Si bien no existen estadísticas oficiales, la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), en un informe presentado en 2019, determinó que este delito afecta en un 87% a mujeres y adolescentes. Durante el periodo 2016-2018 se incrementaron un 20% las denuncias de difusión de material íntimo sin consentimiento. En ese lapso hubo 650 denuncias por “pornovenganza” y 3.500 por “sexo extorsión”.

Perspectiva de género

El 23 de julio del 2020, el Senado de la Nación dio sanción a un proyecto de ley para regular la difusión no consentida de imágenes íntimas. La iniciativa fue elaborada sobre la base del proyecto de ley de la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos), donde se tuvo en cuenta el proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). Dicha sanción pasó a la Cámara de Diputados, pero luego no fue sometido a debate parlamentario, por lo que continúa pendiente de tratamiento en la Cámara Baja.

En diálogo con ANCCOM, Marina Benítez Demtschenko puso bajo la lupa el tratamiento del problema: “Técnicamente, todos los proyectos son espantosos, adolecen de falencias que son preocupantes y terminan siendo muy desprotectores en el caso en que se conviertan efectivamente en ley. Lo que no se tuvo en cuenta a la hora de redactar estos proyectos, es que en este tipo de delito, se requiere de una inmediatez absoluta y que no puede ser tratado de la misma manera que la violencia física; el contenido es imposible de bajar de la web, el agresor es omnipresente y existen otros agresores potenciales que son quienes difunden el material”.

El antecedente en Latinoamérica para este tipo de delitos es la Ley Olimpia, de México. Su nombre proviene de una mujer que fue acosada virtualmente luego de la viralización de material audiovisual íntimo sin su consentimiento. Dicha norma busca tipificar este tipo de situaciones y prevé una condena de hasta 6 años de prisión y multas económicas.

El antecedente en Latinoamérica para este tipo de delitos es la Ley Olimpia, de México. Su nombre proviene de una mujer que fue acosada virtualmente luego de la viralización de material audiovisual íntimo sin su consentimiento. Dicha norma busca tipificar este tipo de situaciones y prevé una condena de hasta 6 años de prisión y multas económicas.

“Un error garrafal del último proyecto debatido en el Senado es que es un copiar/pegar de la Ley Olimpia de México. Se deben tener en cuenta las características de nuestro país en materia informática. Lo que hace esta ley es enmarcar el concepto de violencia digital directamente relacionado a la difusión no consentida de material íntimo y esto se trata de una problemática mucho más omnicomprensiva que supone otros comportamientos y conductas dañosas hacia las mujeres”, aclara la también directora de Activismo Feminista Digital.

En nuestro país, la regulación mexicana fue tomada como modelo en 2019 por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En la misma, se propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los mexicanos aprobaron la ley en una sesión histórica con cuatrocientos votos a favor y cero en contra.

El proyecto vigente define la violencia digital como “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual sin su consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales (…) o cualquier otra acción que sea cometida a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) y atente contra la integridad, la dignidad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”.

“Quieren incorporar a este delito bajo lo que se denomina de instancia privada, lo que supone que quien denuncia en medio de la desesperación de una viralización tenga que impulsar toda una investigación. Si de verdad queremos que este tipo de conductas se penalicen, hay que tener en cuenta la brecha al acceso a la justicia que tenemos las mujeres y lo que conlleva hacer una denuncia de este tipo. No se puede copiar/pegar y hacemos notas solo para la agenda mediática sino que se tiene que llevar adelante este tipo de proyectos conociendo bien la problemática”, explica Demtschenko.

“Quieren incorporar a este delito bajo lo que se denomina de instancia privada, lo que supone que quien denuncia en medio de la desesperación de una viralización tenga que impulsar toda una investigación. Si de verdad queremos que este tipo de conductas se penalicen, hay que tener en cuenta la brecha al acceso a la justicia que tenemos las mujeres y lo que conlleva hacer una denuncia de este tipo. No se puede copiar/pegar y hacemos notas solo para la agenda mediática sino que se tiene que llevar adelante este tipo de proyectos conociendo bien la problemática”, explica Demtschenko.

¿Cómo es la legislación en otros países?

Aunque no hay una figura ni pena común, desde 2014 algunos países que han avanzado en legislaciones para penar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entre otros: Israel, Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Alemania, Filipinas, México, Brasil, Perú y Puerto Rico.

Hace siete años, Israel se convirtió en el primero del mundo en incorporar a su Código la figura de “pornovenganza” como delito. De esta manera, el delito se catalogó como crimen sexual y a las personas afectadas como víctimas de abuso sexual. Se modificó la ley sobre acoso sexual y se incluyeron penas de hasta cinco años de cárcel.

Las sanciones no siguen un criterio unívoco. Alemania impone multas. Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda aplican sanciones penales; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias del tipo civil. España aplica penalidades privativas de libertad y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hecho y de la víctima. Perú contempla también imponer medidas de prisión, con agravantes para los funcionarios públicos y Puerto Rico sigue la misma línea.

Mientras tanto, los diputados nacionales siguen bailando un eterno minué en medio de una campaña electoral en donde se discute si está bien usar el término “garchar”. a propósito de la frase de Victoria Tolosa Paz.

Las víctimas se multiplican a falta de sanciones efectivas porque sin penas no existe seguridad ni protección ante hechos de violencia machista mediados por la tecnología. Antes de comenzar la pandemia el 87% de las agredidas eran mujeres y muchas adolescentes. Las expectativas de los próximos relevamientos no son alentadoras.

Las víctimas se multiplican a falta de sanciones efectivas porque sin penas no existe seguridad ni protección ante hechos de violencia machista mediados por la tecnología. Antes de comenzar la pandemia el 87% de las agredidas eran mujeres y muchas adolescentes. Las expectativas de los próximos relevamientos no son alentadoras.

Ago 26, 2021 | Géneros, Novedades

Belén Duet.

Este jueves la Cámara Tercera en lo Criminal -del Poder Judicial de la provincia de Chaco- integrada por los jueces Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, condenó a la imputada Noemí Alvarado, de 80 años, como autora penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 12 años de edad, a siete años de prisión domiciliaria, marcando un precedente histórico en la jurisprudencia local y regional.

María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes del caso judicial de abuso sexual en la infancia más antiguo del país. Y son las denunciantes de aquellos abusos perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.

Con profunda emoción, tras seguir la lectura de la sentencia de manera virtual desde Buenos Aires, María Belén manifestó tres simples, aunque potentes, palabras: “Al fin justicia”.

“Espero que este fallo sea reparador para todas las personas que todavía no han podido denunciar y que sea, sobre todo, un fallo que ponga a la Justicia a cuidarnos, a cuidar a las infancias, a respetar los tiempos de los y las sobrevivientes”, expresó en diálogo con ANCCOM.

Por su parte, Nahir Badur, una de las abogadas de las víctimas, aseguró que “es un día muy emocionante, porque realmente fue una lucha de muchos años y un silencio aún más largo el que tuvieron que atravesar para hoy poder decir ‘al fin justicia’ y dar un mensaje claro a la sociedad de que estos delitos no pueden pasar más ni quedar impunes”.

En el fallo recientemente dado a conocer, los jueces declararon inadmisible el pedido de prescripción formulado por la defensa de la imputada. Esto marca un antecedente histórico en cuanto a la aplicación de la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Dicha normativa, que fue sancionada en 2015, establece que la prescripción de los casos se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos.

La sanción de la ley dio pie a las víctimas a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores, la cual culminó -más de cinco años después- en la condena a Noemí Alvarado a prisión domiciliaria, a partir de hoy.

En este sentido, María Belén agregó: “Queremos que este fallo sea ejemplificador, que marque un futuro donde haya lugar para nuestras voces, con el cuidado y la ternura necesaria para afrontar este proceso y nuestras historias”.

Los magistrados también rechazaron el pedido de nulidad de las pericias realizado por los abogados de Alvarado, decisión que resulta especialmente significativa para los casos de abusos sexuales en la infancia, ya que a diferencia de otros delitos, las pericias son en la mayoría de los casos en la psiquis de las víctimas y no así la existencia lesiones físicas.

El fallo, con las consideraciones mencionadas, “marcó un antes y un después en la justicia chaqueña y nacional”, aseguró la abogada, quien acompañó a María Belén y Rosalía durante los últimos años del proceso judicial.

La decisión judicial tomada por el magistrado chaqueño supone un precedente fundamental en cuanto a los juicios por abusos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y representa un triunfo en la lucha de sobrevivientes por desterrar del silencio y la impunidad a este delito.