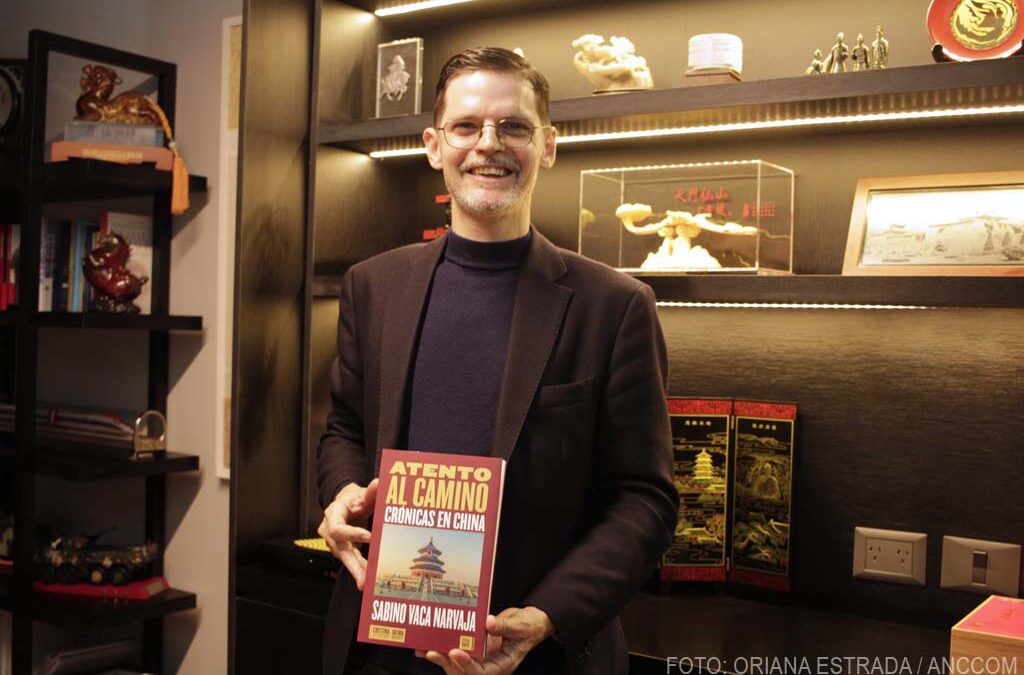

Del «hecho en China» al «creado en China»

El exembajador argentino en Beijin analiza el ascenso del gigante asiático desde una perspectiva geopolítica, filosófica e histórica. El rol de la planificación, el lugar social de los abuelos, la educación como motor del ascenso social y las diferencias con la política internacional estadounidense.

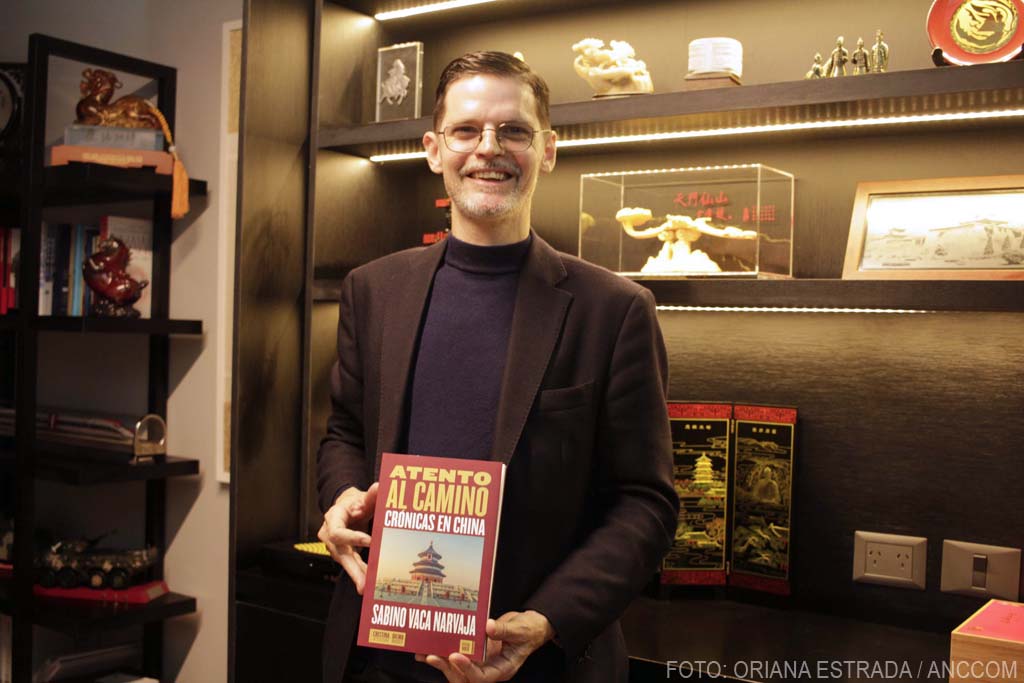

Aunque los productos chinos, japoneses o coreanos forman parte de nuestra vida cotidiana, en Argentina persiste una mirada exótica y lejana sobre Asia. Sin embargo, entender el rol de China en el escenario global es clave para no quedar al margen de las transformaciones que redefinen el orden mundial. En diálogo con ANCCOM, el exembajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, analiza el ascenso del gigante asiático desde una perspectiva geopolítica, filosófica e histórica. Politólogo de formación y militante de tradición, Vaca Narvaja creció en el exilio cubano como parte de la llamada «guardería montonera», un enclave secreto donde se criaron los hijos de dirigentes revolucionarios como su padre, Fernando Vaca Narvaja.

Ante la confesión de la cronista, que admite no ser experta en China, responde sin condescendencia: “He conocido funcionarios que llegaron a altos mandos sin tener idea de China”. Él, en cambio, estudió ese país, lo vivió durante uno de sus momentos más críticos -la pandemia de covid-19- y adoptó muchas de sus costumbres. Promueve el intercambio de saberes con la misma naturalidad con la que regala libros a quienes, como él, se acercan con ganas de entender.

¿Por qué China tiene un rol histórico tan relevante en el escenario mundial?

China fue, durante siglos —del I al XVI— el centro económico global, con un peso que oscilaba entre el 30 y el 45% de la economía mundial. Esa perspectiva histórica explica por qué, para los chinos, su país no está «emergiendo», sino reemergiendo. Ven este crecimiento como un retorno a su lugar natural en la historia. Esa hegemonía se interrumpe con las invasiones extranjeras entre los siglos XIX y XX, conocidas en China como el “Siglo de la Humillación”, que reducen su participación económica global al 5%. La reconstrucción empieza con la fundación de la República Popular China en 1949. A esto se suma una larga tradición filosófica y estratégica —Confucio, Lao Tse, Sun Tzu— que pone el foco en la armonía interna y la defensa, no en la expansión. Pensemos en la Gran Muralla, el símbolo más fuerte de China, es una muralla: un esquema defensivo. Y el elemento central es la cohesión interna. O sea, la preocupación número uno de China era el orden civil de su población y de su territorio, que era muy grande, muy diverso.

A diferencia de otras potencias de Occidente, pareciera que China no tiene tendencias colonialistas, al menos de las maneras que conocemos. ¿Qué explica esa diferencia estructural?

Hay una tendencia a suponer que el crecimiento de China implicará una lógica imperialista similar a la que conocimos con las potencias occidentales. Pero tanto sus políticas como sus discursos demuestran otra cosa: multilateralismo, paz, desarrollo compartido. Yo creo que esto es algo que se explica primero por la geografía: tienen un territorio inmenso, diverso y difícil de cohesionar. Por eso, históricamente, su prioridad fue mantener ese orden interno, antes que la expansión. Por otro lado, considero que hay un componente filosófico que también tiene mucho peso. Tanto el confucianismo como el taoísmo rechazan la imposición y valoran la armonía con la naturaleza y entre las personas. Incluso sus grandes exploraciones, como las de Zheng He durante la dinastía Ming, no buscaban conquistar sino intercambiar conocimientos, medicina y alimentos. Fue un enfoque de encuentro civilizatorio, no de dominación.

¿Qué rasgos definen hoy a la sociedad china?

Es una sociedad con una fuerte conciencia colectiva. Las metas se encaran con disciplina, sacrificio y sentido de comunidad. También hay una estructura muy jerárquica y un profundo respeto por la autoridad, rasgos que conectan naturalmente con la organización del Partido Comunista Chino. Esto se complementa con una visión humanista y universalista, tanto en lo filosófico como en lo político. Las iniciativas que promueve China en Naciones Unidas —de seguridad, desarrollo y civilización global— apuntan a un mundo multipolar, basado en la cooperación, la transferencia de tecnología y el beneficio mutuo.

Occidente suele interpretar el liderazgo chino como autoritarismo. Sin embargo, su forma de ejercer poder internacional parece ser muy distinta a la estadounidense. ¿Cómo lo viviste en tu experiencia como embajador?

Hay una diferencia filosófica profunda. Mientras Estados Unidos históricamente impone su modelo con sanciones o intervención militar, China apuesta por la no injerencia y el respeto a la soberanía. En sus vínculos internacionales, prioriza la cooperación antes que la confrontación. Durante mis años como embajador, noté que la adhesión al Partido Comunista Chino no es tanto ideológica, sino práctica: los resultados están a la vista. Desde 1949, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Hoy no hay pobreza estructural. Lidera sectores tecnológicos, cuenta con 75.000 km de trenes de alta velocidad y un desarrollo urbano impresionante. Esa mejora constante genera confianza en el Estado. En una primera etapa de su modelo de desarrollo, China atrajo inversiones con mano de obra barata y exenciones impositivas. Pero exigió un requisito clave: transferencia de tecnología. Las empresas extranjeras tenían que asociarse con empresas chinas. Así, en apenas unas décadas, China pasó de ser la fábrica del mundo a liderar sectores como la industria automotriz y las nuevas tecnologías.

Mencionaste el «sacrificio» como parte del progreso. Y aunque se pueda coincidir, creo que desde acá, a los ojos de los argentinos, muchas veces, ese sacrificio y disciplina chinos se perciben como algo extremo, ¿no?

El sacrificio tiene un contexto: China tiene más de 1.400 millones de habitantes. La competencia es feroz y el estudio es la principal vía de ascenso social. Por eso, las exigencias escolares son altísimas. Aprender mandarín, además, no es sencillo. Es un idioma complejo, con una escritura casi artística.

Lo llevo a un ejemplo quizás medio básico, pero que puede ilustrar las diferencias culturales: cuando corre la noticia de que en el almacén de barrio, los adultos envían a sus hijos menores de edad solos a China, muchos vecinos argentinos suelen acusarlos de fríos, desapegados ¿cómo lo ves?

Muchas familias que emigraron por necesidad envían a sus hijos de regreso a China para que mantengan un vínculo cultural y educativo que para ellos es muy importante. Lo ven como algo positivo para la crianza de sus hijos, porque confían en la educación que recibirán y en que va a ser mejor para su desarrollo humano. Además, se da algo interesante: esas familias que se sacrificaron trabajando en supermercados o fábricas, lograron una mejora económica real. Hoy, muchos de sus hijos ya no quieren continuar esos negocios: quieren estudiar, avanzar, cambiar su destino. Por eso viajan a China. Es una prueba de movilidad social efectiva. Y con respecto a la crianza, aparece una figura central en la cultura china: los abuelos. En general, los núcleos familiares viven juntos o muy cerca, y son los abuelos quienes crían a los nietos mientras los padres trabajan. Son quienes los reciben en China cuando estos niños viajan. Para ellos, los adultos mayores son una institución clave, transmisores de valores, cultura y tradiciones.

China hizo una inversión gigantesca en educación, ciencia y tecnología. Primero envió a sus jóvenes a formarse al exterior y luego los repatrió para volcar ese conocimiento en el país. Al mismo tiempo, fortaleció su sistema universitario, hoy completamente alineado con los intereses estratégicos nacionales. En China se gradúan 1.500.000 ingenieros por año. En Estados Unidos, apenas 200.000.

¿Cómo creés que se explica el nivel de desarrollo alcanzado por China?

Lo que muchas veces no se ve detrás de un logro tal como superar tecnológicamente a Estados Unidos, es la planificación de largo plazo. China hizo una inversión gigantesca en educación, ciencia y tecnología. Primero envió a sus jóvenes a formarse al exterior y luego los repatrió para volcar ese conocimiento en el país. Al mismo tiempo, fortaleció su sistema universitario, hoy completamente alineado con los intereses estratégicos nacionales. Para darte una idea: en China se gradúan 1.500.000 ingenieros por año. En Estados Unidos, apenas 200.000. Hay una entrevista muy clara del CEO de Apple, Tim Cook, donde explica por qué siguen fabricando en China. Él dice: “No es por la mano de obra barata. Es por la especialización. En EE.UU. no lleno una sala con ingenieros en herramientas de precisión. En China, lleno diez estadios”. China ya no es solo “la fábrica del mundo”. En los 80 lanzaron el “Programa Antorcha”, luego “Made in China 2025” —con el lema del hecho en China al creado en China— y ahora están con “Innovación 2030”, que prioriza inteligencia artificial, computación cuántica, tecnología satelital. La diferencia es que lo hacen con una planificación estatal muy fuerte. Arman ecosistemas donde un grupo de jóvenes puede desarrollar una inteligencia artificial capaz de competir globalmente. Y esa es su ventaja: pensar el desarrollo con soberanía.

¿Y cómo se inscribe en eso la llamada “guerra comercial” con Estados Unidos?

La guerra comercial tiene dos fases. En la primera, Trump intentó frenar el avance tecnológico de China. Fracasó. Ahora, en esta segunda etapa, lo que Estados Unidos quiere frenar es el surgimiento de un sistema monetario alternativo. China avanza en la internacionalización del yuan, desarrolla el yuan digital, y se organiza con los BRICS para comerciar en monedas propias. Lo que Estados Unidos tiene hoy es una enorme deuda, y mantiene su poder global gracias a la capacidad de emitir dólares sin respaldo productivo. Eso genera una burbuja financiera cuyos costos paga el resto del mundo. La guerra en Ucrania también puso esto en evidencia. Volvimos a la teoría de centro-periferia del argentino Prebisch. Porque parecía que los países desarrollados dependían de emergentes como Ucrania, o incluso como nosotros, para garantizar alimentos y energía baratos. Y ahí tenemos que hacer una reflexión profunda: Argentina no solo tiene lo que necesita el mundo… tiene lo que necesitamos los argentinos. La pregunta es cómo agregarle valor sin repetir relaciones de dependencia.

¿Y cómo ves actualmente la política exterior argentina?

El mayor talón de Aquiles de Milei es, precisamente, su política exterior. Es vergonzosa. Argentina venía construyendo, con distintos gobiernos, una diplomacia coherente en derechos humanos, ambiente, género, integridad territorial. Eso era un activo respetado en el mundo. Como país austral, teníamos una posición neutral, heredera de la tercera posición y del Movimiento de Países No Alineados. Este gobierno rompió con todo eso: se subordinó políticamente a otro Estado de una manera que nunca habíamos visto. Incluso en el tema Malvinas, al poner el foco en “los derechos de los habitantes” y no en la integridad territorial, se debilita la posición histórica argentina ante Naciones Unidas. China, por ejemplo, no reconoce la anexión de Crimea, aunque tenga buena relación con Rusia. Porque sostiene un principio: la integridad territorial. Y eso es lo que sorprende. Que Argentina, históricamente coherente, hoy se corra de esa línea. Cuando Trump impuso un arancel del 25% al acero y aluminio —que Argentina exporta bastante—, Milei no reclamó. Cuando se amplió al 10% para todos los productos, respondió que iba a “adecuar la normativa argentina”. Y además quiere dolarizar. Más pérdida de soberanía, imposible. Solo falta que pida la ciudadanía norteamericana.

¿Y cómo queda China en esta reconfiguración?

La relación con China también se ve afectada. Si vos liberalizás tu economía frente a un gigante industrial como China, sin proteger tu industria, vas al desastre. Pero no es que China imponga eso. Tiene acuerdos de asociación estratégica con Argentina y Brasil que respetan nuestras necesidades. No exige un tratado de libre comercio. Con Chile, por ejemplo, sí lo tiene. China no te impone un modelo: te pregunta qué necesitás y construye desde ahí. Eso es soberanía: tener estrategia propia, decidir en qué sectores vas a invertir, cómo proteger tu industria, qué querés desarrollar. Sin eso, la soberanía se evapora. Y lo que queda es pura dependencia. Hoy vemos una entrega. Política, económica y también cultural. Viene Milei, lo visita la general Laura Richardson, viaja once veces a Estados Unidos… Y mientras tanto, el aparato productivo argentino se desarma. Es un industricidio. Y lo más paradójico: dice ser liberal, pero admira a Trump, que hace proteccionismo. Es incoherente incluso con su propia ideología.

¿Cómo explicás el surgimiento de figuras como Milei en la política argentina? ¿Qué responsabilidades le caben al sistema político?

Es el resultado de un deterioro profundo en nuestra cultura política. Los partidos dejaron de discutir ideas, proyectos, planes de gobierno. Se volvieron estructuras meramente electorales, enfocadas en ganar elecciones más que en gobernar con rumbo.

Además, hay una Cancillería pensada para un mundo que ya no existe: tenemos 30 embajadas en Europa y apenas 15 en Asia, cuando nuestra complementariedad económica está claramente con países como China, India y Brasil. La salida de los BRICS lo ilustra: desaprovechamos un espacio estratégico junto a nuestros principales socios comerciales. Y considero que ahí también hubo una incapacidad por parte de la cancillería de explicar por qué era importante ser parte de los BRICS, en qué nos beneficiaba. No se explicó lo suficiente. Todo esto erosiona nuestras instituciones. La gente percibe una política alejada de sus problemas reales, y es ahí donde aparecen liderazgos rupturistas como el de Milei. Mientras tanto, en países como China, el Estado es valorado porque mejora la calidad de vida de la gente. Acá, si no logramos lo mismo, vamos camino a una degradación institucional más profunda.

¿Qué tan mal parados nos deja un presidente que con frecuencia le falta el respeto a otros miembros de la comunidad internacional? ¿Hay vuelta atrás después de esto?

Nos deja muy mal parados, sí. Pero esto no es un fenómeno exclusivamente argentino: en todo el mundo hay liderazgos preocupantes, desde Trump hasta los partidos de ultraderecha en Alemania. Es verdad que en nuestro caso parece que seríamos los campeones de la distopía. Pero a mí me gusta verlo como una oportunidad. Porque todo lo que esto expone es una falla más profunda: la crisis de representación. Si la democracia se limita a votar cada tantos años y no hay una ciudadanía involucrada, el sistema se vacía. Lo que necesitamos es más democracia, pero de mejor calidad: con participación real, con control ciudadano, con tecnología al servicio del bien común. Hoy, en muchos países, el poder económico ha capturado la política. Gente con fortunas personales superiores al presupuesto de Estados enteros decide políticas públicas. Eso desvirtúa la democracia, que debería expresar la voluntad de las mayorías, no de las corporaciones. Por eso, tenemos que generar instituciones que estén a la altura de los desafíos sociales. En la Argentina, un ejemplo positivo fue la defensa transversal de la universidad pública. Es un espacio en donde Milei no pudo avanzar, y eso se debe a que hay gente que siente que la universidad pública le cambió la vida. Eso muestra que todavía hay activos sociales valiosos. Lo urgente es que el Estado recupere ese espíritu colectivo y lo traduzca en bienestar concreto.