«Me salvaron los cuerpos de mis compañeros que cayeron muertos arriba mío»

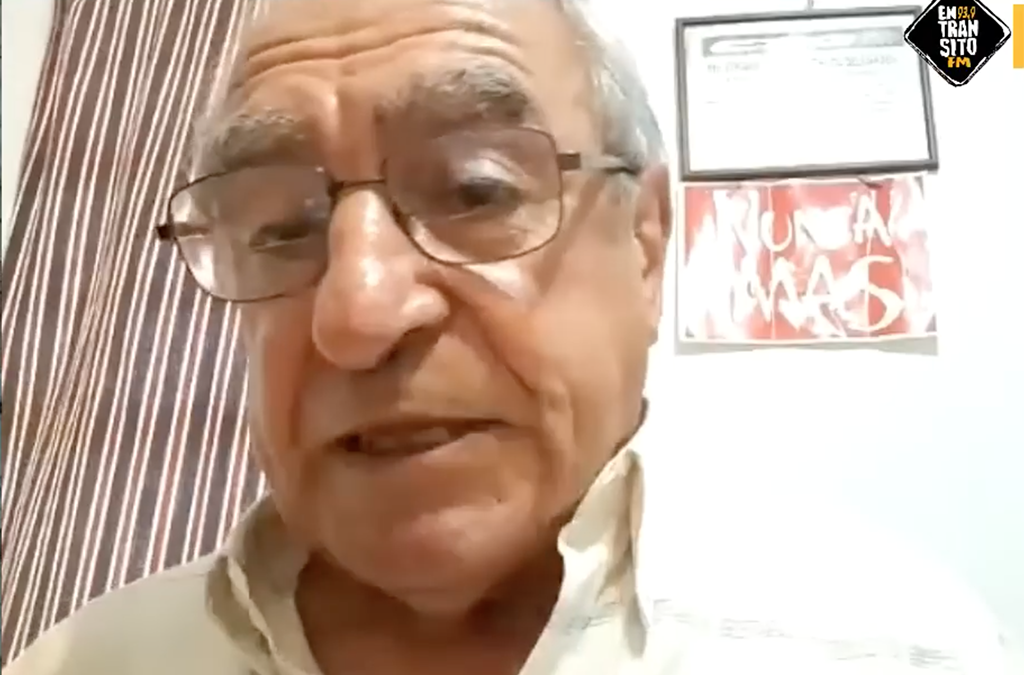

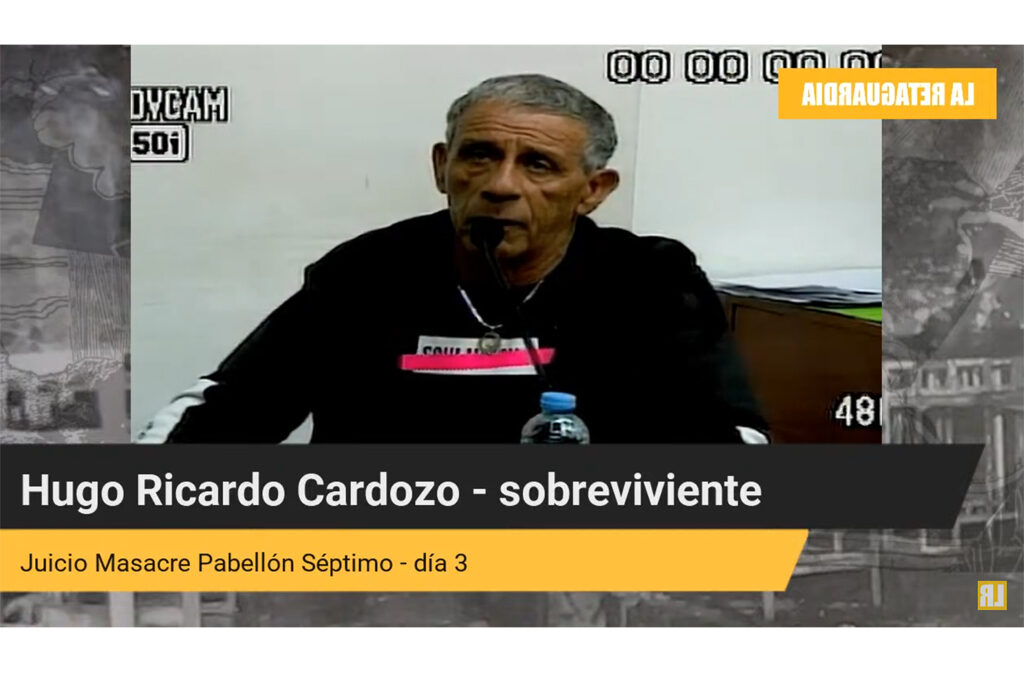

El sobreviviente Hugo Cardozo testificó en el juicio que investiga la masacre del Pabellón Séptimo en plena dictadura militar.

El pasado miércoles 23 se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio oral por la Masacre del Pabellón Séptimo del 14 de marzo de 1978. En ella se iniciaron las declaraciones testimoniales y habló el sobreviviente Hugo Ricardo Cardozo.

En los tribunales federales de Retiro se reanudaron las audiencias. El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Nicolás Toselli, hizo mención de todas las partes de la defensa, la fiscalía y la querella. También el juez identificó la presencia de un solo imputado vía Zoom, Juan Carlos Ruiz, mientras que los imputados Horacio Martín Galíndez y Gregorio Zerda estuvieron ausentes.

En representación de la querella, Claudia Cesaroni, luego de darle la bienvenida y agradecerle por su presencia, comenzó a realizarle preguntas al testigo y querellante Cardozo.

Cardozo comentó que cuando ingresó al penal de Devoto había sido transferido de la Unidad Penitenciaria 1 de Lisandro Olmos, y que para el momento de la masacre él tendría unos 19 años. También comentó con quiénes “rancheaba” y qué tipo de actividades hacía.

Cuando se le pidió que cuente cómo vivió la noche del 13 y el 14 de marzo, el testigo inició por el incidente de la televisión encendida, ya que según él, eso fue el punto de provocación de la masacre. “Estaba en la mesa del medio, tomando mate”, dijo Cardozo. Y agregó un detalle que le había llamado la atención de ese día: el guardia “gordito” de siempre no estaba sino uno que entre su grupo lo llamaban “Kung Fu” o “El Karateka” debido a sus habilidades ya manifestadas con algunos de ellos durante sus castigos. De hecho, Cardozo mencionó que durante su paso por el penal lo castigaron dos veces y una de ellas el responsable fue “Kung Fu”, quien lo golpeó muy fuerte. Más adelante, se le consultó a Cardozo si podía identificar con nombre y apellido a esta persona, a lo que dijo que era Gregorio Zerda, uno de los imputados.

Luego de su aclaración, mencionó que “Kung Fu” gritó que apaguen el televisor para poder leer la lista de los que tenían que ir a declarar a cada juzgado. “Normalmente cuando pasaba eso, el guardia pedía que se baje el volumen pero en este caso fue distinto. “Kung Fu” insistió que el televisor se apagara, cosa que me pareció raro. A lo que el Pato Tolosa, otro de los reclusos, le dice que se deje de joder y se rehusó”, relató el testigo. A raíz de eso se desencadenó una discusión, pero él se levantó y se fue a dormir.

Horas después, a la madrugada ya del 14 de marzo un par de personas uniformadas empezaron a insistir con que saliera “el Pato”, a lo que él se rehusó. Cardozo contaba que esto de “aparecerse” horas más tarde lo solían hacer cuando querían castigar a alguien, a lo que dice haber escuchado de parte de uno de los uniformados “¿No salís? Mañana van a ver”. Cardozo contó que si bien le quedó resonando esa frase, en ningún momento consideró que eso conllevaría que los hagan vivir el infierno que atravesaron ese día.

“Lenguas de fuego”

Para el testigo, esa mañana era el inicio de un día importante porque lo visitaría su mamá. Mientras estaba calentando el agua, escuchó que el personal se acercaba para hacer la rutina de cada requisa. Previo a explicar lo que pasó ese día contó cómo funcionaba normalmente. “La requisa consistía en que al quedar todos apilados, ellos (el personal) iban tocando la espalda de cada uno y ya automáticamente sabíamos que teníamos que correr hasta la mitad del pabellón. En la mitad del pabellón estaban extendidas las mantas de nuestras camas en el piso, del otro costado una fila de personal del Servicio Penitenciario que esperaba que nosotros nos paráramos frente a ellos. Nos teníamos que ir sacando la ropa e ir entregándosela en mano hasta quedar totalmente desnudos. Después teníamos que abrir la boca, sacudirnos el cabello, levantarnos los testículos, girar, mostrar las nalgas, y una vez que hacíamos todo eso nos daban el visto bueno y juntábamos la ropa”.

Ante la pregunta de Cesaroni acerca de cómo se conformaba la requisa, él explicó que se realizaban cada 15 días, que generalmente eran 30 personas y que en esa rutina nunca llevaban armas. “Pensar en no acatar una orden de la requisa era un suicidio. Yo hacía todo lo que me pedían”, expresó el testigo. Sin embargo, contó que esa mañana fue distinto: “No entraron 30, entraron como 70 personas gritando y corriendo desaforadamente, puteando y abriéndose en abanico en todo el pabellón”. Mientras veía que iban golpeando a sus compañeros, se levantó. Al rato, pararon y se retiraron.

“A mí me vino el miedo. Si antes pasó esto y ahora se van ¿Qué va a pasar después? Fue a partir de eso que decidimos trabar la puerta”, comentó. Buscaron apilar las camas y los colchones contra las puertas. Minutos después el personal efectivamente volvió, pero esta vez tirando gases y disparando con una ametralladora. Los detenidos, defendiéndose, comenzaron a revolear todo lo que tenían a su alcance: papas, cebolla, una radio, pilas. La idea era que los guardias no vieran hacia dónde disparaban y para eso clavaron algunos colchones a los barrotes.

En un momento vio a uno de sus compañeros al que le arrojaron con un cartucho que le quedó clavado en el hombro, le salían chispas y corría desesperado. Al instante, de la pila de colchones bajó una llama muy delgada que terminó explotando, transformándose en “lenguas de fuego” que iban hacia ellos. El hollín empezó a quemarlo a él y al resto de sus compañeros. “Fue desesperante sentir como me asfixiaba, se escuchaban gritos por todos lados”, describió Cardozo, conmovido. Ante la asfixia, se tiró al piso y vio a su compañero “Guampa” caer súbitamente, con un hilo de sangre en su frente. Pensó que le habían disparado. Al sentir que se estaba desvaneciendo trató de levantarse, y para eso tuvo que sacarse cadáveres que estaban encima suyo. “Parece que me salvaron los cuerpos de mis compañeros que cayeron muertos arriba mío hasta que me levanté.”

Tras el incendio, la tortura

Después de contar que estuvo gritando con los demás presos que quedaban vivos, escuchó que el personal empezó a insultarlos ordenándoles que corrieran las camas, a lo que las abrieron apenas un poco. Les exigieron que salieran de a tres. “Me quedé descalzo para poder correr. Miré hacia el pasillo y vi un cordón de policías uniformados. Me puse las manos en la cabeza para cubrirme. Me reventaron las ampollas y las quemaduras a golpes, pero ya no me dolía. Había cuerpos tirados de la gente que no pudo soportar esos golpes”, relató el testigo. Los hicieron bajar a los calabozos mientras gritaban, saltaban y pedían ayuda.

Luego emperzaron a escuchar más insultos: “¡Hijos de puta! ¿Qué hicieron?” imitaba el sobreviviente. Pensó que los matarían. Sin embargo, cuando abrieron la puerta había médicos y enfermeros. “No es que nos puteaban a nosotros sino al personal”. Finalmente lo llevaron en ambulancia al Hospital Salaberry. Le tuvieron que raspar los brazos quemados para quitar toda la piel muerta y prevenir una infección. La recuperación fue larga y mencionó haber estado bastante tiempo en el Hospital Penitenciario ya que le “tenía que crecer la piel de las manos”.

Luego del alta médica lo transfirieron nuevamente a Olmos, el penal que había estado meses antes de que lo ingresen a Devoto. Pero la violencia no había terminado. Al personal de Olmos le dijeron: “Acá tenés a uno de los amotinados” y lo agarraron a patadas y a piñas, y posteriormente lo metieron en el calabozo. Contó que entre los golpes, le lastimaron los testículos e hicieron que tiempo después perdiera uno de ellos. Cesaroni continuó preguntándole acerca de qué fue de su vida tras de la masacre y después de salir de la cárcel, a lo que mencionó que obtuvo la libertad en julio de 1982. También describió las graves lesiones que conllevaron mucho tiempo de recuperación, entre ellas quemaduras en el dorso, manos, espalda y pierna.

El testigo destacó que el Estado nunca le brindó nada ni se le reparó sobre ningún daño sufrido, ni a él ni a su familia. Contó que en el 2006 le mandó una carta a la Presidencia con la esperanza de hacer justicia. “La respuesta de Presidencia fue que me dirigiera a Derechos Humanos. Cuando me dirigía a ellos su respuesta era prácticamente que me jodiera porque como no fui preso político no podían hacer nada”, mencionó el testigo. Además, Cardozo afirmó que se guardó por muchos años todo lo sufrido y que le costó contar la verdad y comprender todo lo que había pasado: “Esquivaba las preguntas o mentía cuando me preguntaban por las quemaduras. Decía que había estado en un incendio en una fábrica”.

La vida marcada

La masacre dejó graves secuelas a Cardozo. El sobreviviente declaró que no fueron sólo las dolencias manifestadas en el alcoholismo, conllevando a un cierto aislamiento y problemas con su esposa e hijas sino también ser sonámbulo y tener una disnea. Añadió que estuvo mucho tiempo con problemas respiratorios. “Me rompieron la vida ese 14 de marzo y con los pedacitos que quedaron viví dos vidas paralelas. Yo traté de buscar y hacer justicia por aquellos que no tienen la oportunidad que tengo yo de estar relatando lo que me pasó ese día” expresó.

Luego la Fiscalía le preguntó si había declarado ante alguna autoridad judicial estos hechos, a lo que él comentó que sí. “La única vez que declaré sobre el tema fue ante un señor que se presentó al costado de mi cama con otras dos personas. Me preguntaba qué había pasado, a lo que yo le respondía casi lo mismo que ahora, capaz un poco más fresco por ser más reciente. Cada vez que decía que me habían pegado él me decía “¿Eso vas a decir?” O preguntaba si nos habíamos amotinado”. Frente a eso, Cardozo aclaró que bajo ninguna circunstancia estaba la posibilidad de entender a la masacre como un motín, menos en un contexto dictatorial. Además, comentó que cuando dio declaración aún tenía las manos vendadas y que al tiempo apareció una declaración de ese día firmada por él, lo cual, según el sobreviviente, era imposible.

Cuando fue el momento de las preguntas de las defensas, varias de ellas fueron cuestionadas, no sólo por considerarse direccionadas hacia una posible respuesta del testigo sino también por captarse un comportamiento inapropiado. En un momento, el abogado le preguntó cómo era Tolosa, a lo que Cardozo contestó “un tipazo, un tipo amable”, que lo saludaba y tenía mucho respeto. Frente a ello el abogado respondió “con lo cual deduzco que teniendo en cuenta esa calificación de tipazo usted lo hubiera aprobado como candidato para tener una relación con una de sus hijas”. Dicha respuesta no sólo generó un alto grado de rechazo por parte del público y la querella sino que el juez tuvo que intervenir en la situación y le advirtió que no admitirá esa pregunta.

A pesar de la interrupción del juez, las preguntas carentes de utilidad o inadecuadas hacia el testigo se repitieron. Entre ellas, se le preguntó para qué sirve una requisa o cual considera que debía ser la normativa de una requisa. Toselli intervino nuevamente: “Hay preguntas que se le pueden hacer al testigo que tienen que ver con los hechos, y hay otras que tiene que ver con la valoración, que esas están reservadas para el momento de la discusión final. Le voy a pedir que de ahora en adelante, haga el esfuerzo para poder diferenciarlas antes de realizar la pregunta.

Finalmente se agradeció a Cardozo por su asistencia y se cerró la audiencia. Tras el cuarto intermedio, el próximo miércoles será escuchado el testigo Roberto Luis Montiel.