Ene 6, 2019 | Novedades

En los días previos a las elecciones generales del 27 de octubre, la agenda de Cecilia Gómez Mirada, militante y dirigente de la provincia de Buenos Aires y una de las fundadoras del Grupo Callao, se torna intensa. A la cabeza de la campaña presidencial de Alberto Fernández, sus viajes con el candidato a lo largo y ancho del país se intercalan con los días en las oficinas de campaña en el barrio de San Telmo. Ahí, junto con el resto de los integrantes del Grupo Callao, Gómez Mirada afronta la labor de construir la unidad peronista y generar propuestas para el proyecto de gobierno que le disputará la Presidencia de la Nación a Mauricio Macri el próximo domingo.

¿Cómo es que se conformó el Grupo Callao?

El Grupo Callao se formó hace dos años por iniciativa y generosidad de Alberto Fernández. En su momento, nosotros habíamos estado con él militando en la campaña de 2017. Después de la derrota, Alberto se quedó con la idea de generar un espacio que empezara a trabajar la unidad, porque ya habíamos visto que el peronismo dividido no podía ganar las elecciones. También, en simultáneo, tratando de recrear este espíritu que había tenido el Grupo Calafate, que él ayudó a organizar e impulsó junto a Néstor Kirchner y otros dirigentes del peronismo. Marcar una línea de discusión y debate sobre la economía, sobre lo que estaba pasando con la sociedad en ese momento y con el gobierno de Mauricio Macri fue una de las principales premisas para el nacimiento del Callao, como así también, la necesidad de que nuevos actores, con experiencia de gestión y con experiencia política, pudiesen tener una nueva visibilidad. Por eso le habíamos puesto el nombre ‘Grupo Callao’: una generación que emerge con esta idea de que haya caras nuevas en la política y que no primara un nombre propio. Con esa prédica es que Alberto fue reuniendo a distintos actores. Alberto también recordaba que otro de los hitos fundantes de la unidad fue cuando se reunió con Felipe Solá, con (Fernando) el “Chino” Navarro, con (Agustín) el “chivo” Rossi y con Adolfo Rodríguez Saá e hicieron esa actividad donde se juntaron todos los sectores después de mucho tiempo, después de la derrota del 2017, y empezaron a hablar de que divididos no llegábamos a ningún lado. En las PASO corroboramos que la tesis de Alberto había sido la correcta. Primero era la unidad para ganar cuando hicimos aquel primer foro. Y ahora estamos pensando en la unidad para gobernar, que también es lo que vamos a necesitar a partir del 10 de diciembre, si todo sale como estamos esperando.

¿Cómo fue tu acercamiento al Grupo Callao? ¿Cuáles fueron tus aportes en términos de visión, de propuestas?

Fui directora de Políticas de Género en la gestión de (Daniel) Scioli. Era autoridad de aplicación de la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue donde más me formé en la práctica, con todo lo que tenía que ver con género y violencia, aunque venía militando los temas de género desde mucho antes del Ni Una Menos. Por eso pude aportar esa visión de la necesidad de dar cuenta de la paridad y de la participación de las mujeres en la política. Después de 2015 asumí funciones en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires como directora de Políticas Públicas a cargo del área de atención a inquilinos. Fue la primera área del Estado que creamos con el defensor del pueblo que atendía a este segmento: anteriormente no existía un espacio de esas características, donde los inquilinos pudiesen llamar y sentirse escuchados y contar con un asesoramiento del Estado. Soy una militante política, más allá de las cuestiones de género o los lugares por donde uno transita la gestión. Provengo del campo nacional y popular y me defino peronista. Es una militancia integral por eso me siento capacitada para dar el debate donde sea que haya que darlo.

¿Cómo fue que se integraron cuestiones de política de género al Grupo Callao?

Con el Grupo Callao, en su génesis, surgieron otros grupos, otros espacios. Atahualpa, Fragata, la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, El Sur no espera, y conformamos un espacio mayor que es Agenda Argentina. Es ahí donde nosotros -analizando la realidad, viendo cuáles son las nuevas subjetividades- discutimos y reflexionamos respecto de las temáticas y respecto de las políticas públicas. También con Agenda Argentina nos integramos a los equipos técnicos de la unidad del Frente de Todos, y nos dividimos en distintas comisiones de trabajo. Una de ellas era la de género.

¿Qué jerarquía se le daría a las cuestiones de género dentro del gobierno?

Alberto habla específicamente de crear el ministerio de los géneros, o de la igualdad, o de las mujeres y las diversidades. Después hay que ver, en la definición de la estructura de gobierno, qué nombre lleva el ministerio. Pero sí, lo planteó. De hecho, el 6 de octubre, dentro de los equipos técnicos de la unidad se trabajó la comisión de mujeres y diversidades, que sesionó en simultáneo en las 24 provincias y en 30 lugares, con una capacidad de organización maravillosa. Y ese 6 de octubre, que Alberto estaba con otras actividades y no podía acercarse hasta la Facultad de Ciencias Económicas, nos mandó un audio y un video donde nos volvía a reafirmar esta necesidad de crear este espacio. Así y todo, nosotros y todas las compañeras que están trabajando en el Frente de Todos el tema de género y diversidades creemos que no sólo tiene que haber un ministerio de los géneros, sino que el género tiene que ser una política transversal a todas las áreas del Estado, a todas las áreas públicas. No tiene que quedar encapsulado solo en un ministerio. Pero como una de las cuestiones más importantes a resolver en esta materia es la de la violencia de género y los femicidios, si el Estado contempla el presupuesto adecuado, es mucho más fácil a quien le toque administrar esa cartera poder hacerlo.

Habiendo ya una Ley contra la Vioolencia de Género, ¿cuáles serían las problemáticas a resolver en su implementación?

Primero, tener presupuesto. La ley está, ya tiene unos años, es del 2009. La ley de la provincia de Buenos Aires es del 2001. Abarca todas las problemáticas: la violencia simbólica, la mediática, la física y la psicológica, en todos los ámbitos donde se desarrollan las mujeres y plantea distintas políticas de Estado. Contempla además el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), el Consejo Nacional de las Mujeres. Pero aún faltan recursos humanos, técnicos, tecnológicos y presupuestarios. También tenemos que seguir luchando para que la ESI se dé en todas las escuelas de la Argentina, porque es una materia necesaria.

Alberto Fernández ya expresó que apoya la legalización del aborto. ¿Hay una posición tomada por el Frente de Todos en general?

Alberto lo expresó, y yo también lo entiendo así, como una cuestión de salud pública. No como una cuestión que tenga que estar atravesada por la moral o por la individualidad de cada uno. No se trata sólo de la despenalización del aborto, sino también de la educación sexual y de una política de salud en cuanto a la formación para la prevención.

En la plataforma del Frente de Todos, y también cuando hablan dirigentes del Grupo Callao, se enfatiza el acercamiento del Estado a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología. ¿De qué se trata esta visión?

Obviamente que es fundamental el desarrollo tecnológico como industria para la Argentina. Eso correrá por cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde Innovación Tecnológica para ver cómo se moderniza el Estado con el uso de las nuevas tecnologías. Y a su vez, cómo se capacita a la ciudadanía para poder abordarlas, como cuando teníamos el programa Conectar Igualdad, que acortaba la brecha tecnológica. Si nosotros no acortamos la brecha tecnológica entre quienes pueden acceder a las tecnologías y quienes no pueden acceder, a la innovación tecnológica del Estado le va a faltar una parte transcendental: la gente.

Alberto Fernández se reunió recientemente con el primer ministro de Portugal. Se habló mucho de tomar como ejemplo las políticas socialistas de aquel gobierno. ¿Cuál es la visión que recupera el Grupo Callao del ejemplo portugués?

No soy economista, pero me parece que Alberto lo que estaba buscando también es ver – entre los países del mundo que tuvieron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional- las distintas alternativas para salir sin afectar a la ciudadanía y cómo se puede reestructurar la deuda, sin que por eso tengamos que hacer que el pueblo argentino siga pasando hambre o padeciendo políticas de miseria por pagarla.

Dic 6, 2018 | Comunidad, Novedades

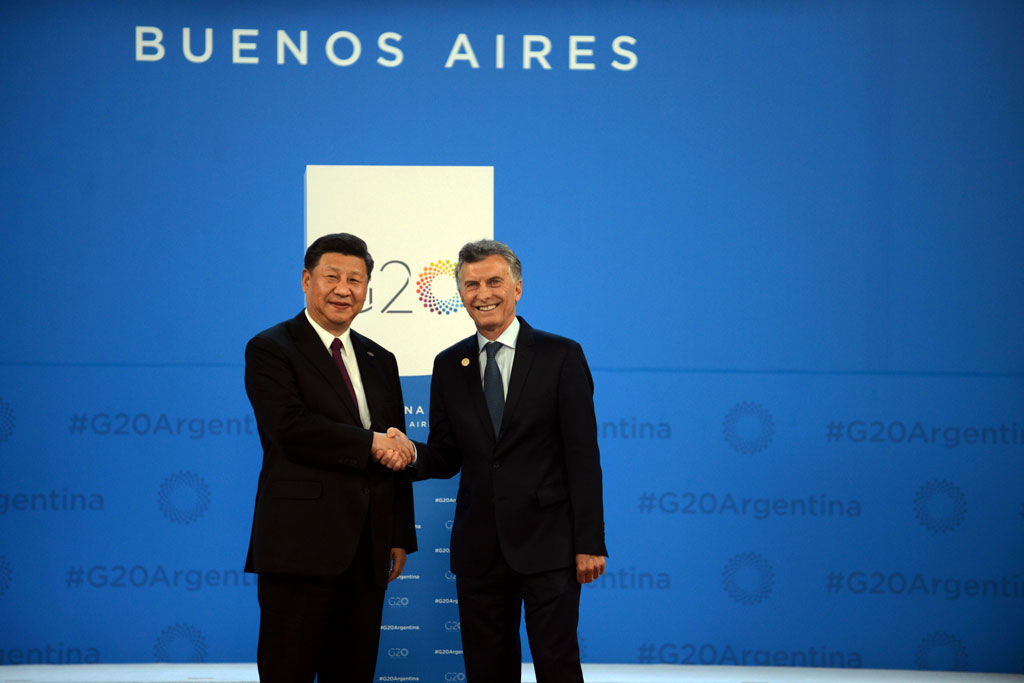

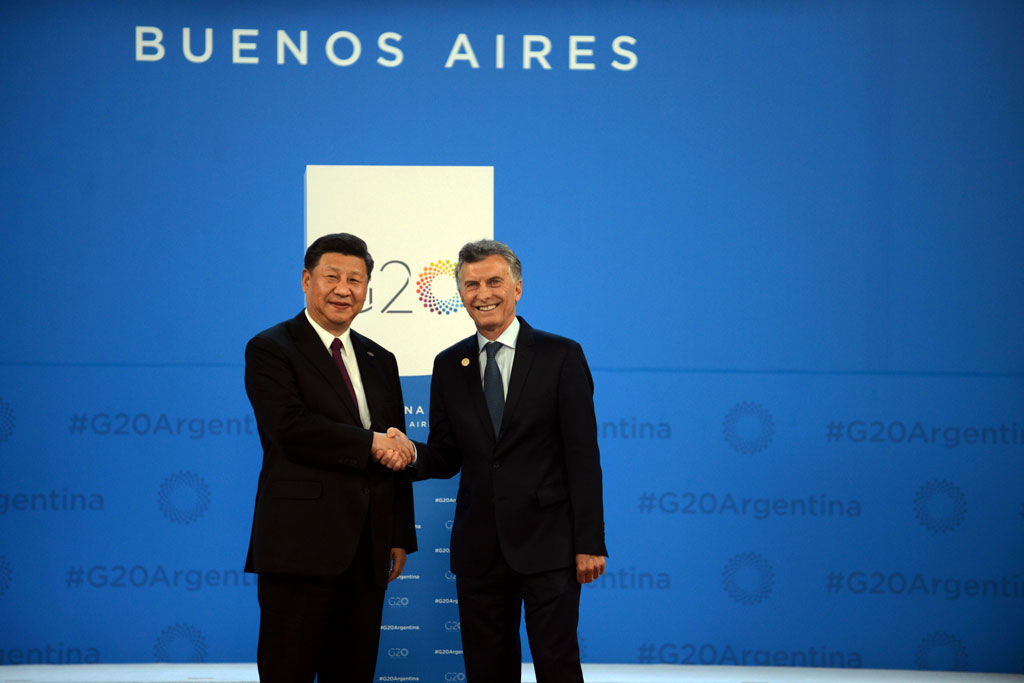

En una cumbre del G20 donde la política comercial fue protagonista, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino tuvo desde el inicio una atención destacada. El camino hacia el quinto encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, comenzó con una serie de traspiés: la confusión de la Banda de los Patricios durante el recibimiento al mandatario del gigante asiático y una controversial declaración de Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente estadounidense Donald Trump, que posicionó al gobierno argentino en medio de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. En aquella declaración, Huckabee Sanders aseguró que ambos países habían acordado en enfrentar la “Actividad económica depredadora china”, terminología que el canciller argentino, Jorge Faurie, tuvo que salir a desmentir.

En una cumbre del G20 donde la política comercial fue protagonista, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino tuvo desde el inicio una atención destacada. El camino hacia el quinto encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, comenzó con una serie de traspiés: la confusión de la Banda de los Patricios durante el recibimiento al mandatario del gigante asiático y una controversial declaración de Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente estadounidense Donald Trump, que posicionó al gobierno argentino en medio de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. En aquella declaración, Huckabee Sanders aseguró que ambos países habían acordado en enfrentar la “Actividad económica depredadora china”, terminología que el canciller argentino, Jorge Faurie, tuvo que salir a desmentir.

Macri y Xi abordaron varias cuestiones en su eventual encuentro, luego de finalizada la cumbre, que se vieron reflejadas en los 30 acuerdos bilaterales firmados por ambos líderes. Entre ellas, incluyeron la importancia de Argentina en los procesos de integración regional y su lugar en la Nueva Ruta de la Seda, que no formará parte directamente de la iniciativa, como lo hará Chile. Los acuerdos incluyeron “inversiones en infraestructura vial y ferroviaria” -específicamente la extensión del Ferrocarril San Martín Cargas-, la ampliación del swap de monedas (pese al desprecio explícito del macrismo en torno al swap acordado por el gobierno anterior), la creación de fondos para la compra de aceite de soja y porotos argentinos (la de harina de soja de momento fue descartada), y convenios comerciales y protocolos sanitarios para la exportación de cerezas y carnes a China. Se ratificó, además, el acuerdo que garantiza el uso del territorio nacional por 50 años para el establecimiento de una base de inteligencia espacial china en Neuquén, así como también un “acuerdo orientado a la creación de un mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y coordinación económica”, cuyas funciones incluirían proyectos de infraestructura como las represas Condor Cliff y La Barrancosa y la central nuclear Atucha III, ya pautadas durante el kirchnerismo y notoriamente demoradas en su iniciación.

Con un Mercosur estancado, las naciones del Cono Sur carecen hoy de una estrategia en común frente a la Nueva Ruta de la Seda. Mientras China se perfila como un nuevo centro en la economía mundial por medio de esta iniciativa, la periferia sudamericana padece la falta de integración regional para afrontarla. ¿Cuál es el historial de esta incipiente relación? ¿Qué papeles jugaron cada una de las partes? ¿Qué intereses hay en juego? Tres especialistas en la relación entre China, la Argentina y Sudamérica trazan un panorama y acercan algunas respuestas.

LOS EJES DE LA EXPANSIÓN CHINA

En septiembre de 2013, el presidente Xi propuso la creación de un Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Así, el líder chino dio el primer paso en la concepción de la iniciativa que luego adoptaría el nombre de One Belt, One Road (“Una franja, una ruta”) o Nueva Ruta de la Seda. De este modo, seis décadas después de que el economista argentino Raúl Prébisch fuera pionero en la teoría de centro-periferia, el gigante asiático comenzó a plantear un cambio de posicionamiento geopolítico y comercial a nivel regional y global.

Se trata de una iniciativa de inversión, principalmente en infraestructura, abierta a todas las naciones y basada en tres ideas. Néstor Restivo, historiador, periodista y co-director de la revista y portal digital DangDai, dedicado a las relaciones entre Argentina y China, las resume así: “Una cuestión económica y comercial, por un lado; una cuestión de desarrollo social, por otro; y, finalmente, una cuestión geopolítica de seguridad”.

La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo. “Primero con los países vecinos y luego con Europa, para revitalizar toda el área euro-asiática –dice Restivo-. Luego a África también -porque son varios corredores, marítimos y terrestres- y, eventualmente, por la vía marítima, con América”.

“Prevé construir carreteras, ferrocarriles y corredores industriales a través de Eurasia, y vincularlos con puertos en el Mar del Sur de China, el Océano Índico y el Mar Mediterráneo”, dice Santiago Bustelo, ex-coordinador de investigación del Consejo de Negocios China-Brasil. “La estrategia responde en parte a razones económicas: la necesidad de ganar nuevos mercados, exportar bienes de capital con mayor valor agregado e invertir parte de las reservas internacionales en proyectos que den mayor valor y rentabilidad en comparación con el bajo rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano”.

En segunda instancia, la iniciativa busca el desarrollo socioeconómico, no sólo interno -en favor de las regiones al interior de China que aún están subdesarrolladas-, sino también los países vecinos al oeste de China. “Todos esos países son bastante pobres y necesitan obras de infraestructura -dice Restivo-. Con lo cual China también se asegura un mayor desarrollo social en esa región, que es una región muy caliente, y le garantiza que no haya problemas de guerras y presiones sobre China desde ese lado por cuestiones sociales”.

En lo referido a la tercera problemática, además de tensiones en sus vecinos occidentales, Restivo asegura que China “tiene la amenaza de Estados Unidos, que algún día, en una eventual guerra, le puede cerrar todos esos accesos y anular algunos estrechos clave como el de Malaca, que son fundamentales para el paso actual de barcos que llevan grandes cantidades de petróleo y de alimentos”.

“Muchos de los proyectos de los puertos, de los gasoductos, de la infraestructura, que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda, tienen que ver con evitar que algún día Estados Unidos le lleve la confrontación -que ya se está dando, por ejemplo, en el tema comercial de aranceles más altos para importar- a un plano militar”, continúa Restivo. “Es una hipótesis posible. De hecho, el mar del Sur de China, y el océano Pacífico en general, tiene hoy la mayor concentración de tropas y de poder naval de Estados Unidos en el mundo. Ahí China tiene además países muy aliados de Estados Unidos como Taiwán, que es un territorio que China reclama para sí, Japón, Corea del Sur, etc.”

“El objetivo geoestratégico de China es expulsar a Estados Unidos de Asia como potencia hegemónica, limitando en gran medida su influencia política, militar y comercial en el continente asiático”, dice Dafne Esteso -asesora del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC)-, “Lo mismo vale para América Latina, de donde los Estados Unidos se han retirado en los últimos 15 años». Aunque este distanciamiento aparece ahora interrumpido por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, junto con la aparición de gobiernos más alineados con los Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil y Macri Argentina.

En efecto, pese a las distancias geográficas, Esteso asegura que América Latina no queda excluida de la Nueva Ruta de la Seda. De hecho, tanto Esteso como Bustelo reconocen en el Corredor Bioceánico Central -un proyecto con inversión china que propone conectar Brasil, Argentina y Chile- un posible ejemplo de proyecto que, al menos conceptualmente, se podría considerar parte de la Nueva Ruta de la Seda. En tanto que, como dice Bustelo, no existe una lista de proyectos consolidada que pertenezcan a la Nueva Ruta de la Seda, Esteso asevera que “toda obra de infraestructura china debe ser englobada en ese marco”.

La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo.

SUDAMÉRICA, UNA REGIÓN FRAGMENTADA

Algunos países de América Latina han expresado su intención de sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, empezando con Uruguay, e incluyendo a Chile y Argentina. “China tiene muchas inversiones en nuestra región que las hace a su interés”, dice Restivo. “Es decir, hace infraestructura, puertos, centrales, algunos proyectos de riego y de minería, etc., porque son justamente las áreas latinoamericanas que a ellos más les interesan como provisión de suministros de materias primas: las agroalimentarias, mineras y petrolíferas”. Estas materias primas incluyen, por ejemplo, el cobre de Chile, la soja de Argentina y Brasil, y el petróleo de Brasil, Colombia y Venezuela.

En el mediano plazo, una serie de proyectos, como líneas ferroviarias bioceánicas y un puerto en Nicaragua, plantearían una aparente alternativa a las infraestructuras existentes, y la posibilidad de lograr la conectividad entre América Latina y Asia.

Sin embargo, la falta de integración regional resultaría un obstáculo para el posicionamiento de América Latina frente a China y la Nueva Ruta de la Seda. El Mercosur, dice Bustelo, se encuentra “en una posición muy precaria”. “Está bastante estancado hace mucho tiempo”, coincide Esteso.

“China le hizo hace ya varios años una oferta de acuerdo comercial al Mercosur, que el Mercosur nunca respondió», cuenta Restivo. Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.

“Lo más sensato que se podría pensar a nivel regional -dice Bustelo- es retomar algunos de los proyectos formulados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y ver cuáles son los que se pueden enmarcar en las propuestas de financiamiento chino. En ese sentido, creo que la One Belt, One Road puede jugar un papel importante, porque la construcción de infraestructura que mejore la conectividad es un elemento fundamental para mejorar el competitividad y la integración de la región”.

Esteso, al igual que Restivo, apunta a las posibilidades de desarrollo en una estrategia conjunta, frente a cambios productivos en los últimos años. Señala que los países miembros deberían “buscar oportunidades comerciales en bienes de media y alta tecnología y no sólo exportar las materias primas que China demanda”.

“La región nuestra se adeuda a sí misma todavía definir qué estrategia quiere”, dice Restivo. “Hay un foro de cooperación e intercambio que es China-CELAC, o sea todos los países de Centroamérica, Caribe y Sudamérica con China, y ahí se advierte claramente, cada vez que se juntan, cómo China tiene en claro qué es lo que quiere de nuestra región y cómo nuestra región, como suele suceder, va totalmente improvisada, separada entre los países. Ni siquiera en grupos comunes, como podría ser el Mercosur o la Alianza del Pacífico, tienen una estrategia vinculada a China desde lo regional”.

Bustelo comparte ese escepticismo respecto de la capacidad de los países latinoamericanos de consensuar proyectos comunes, por lo cual concluye que “por el momento lo más probable es una respuesta desagregada a la iniciativa”.

En la práctica, por medio de esta Nueva Ruta de la Seda, China se posiciona estratégicamente como una figura política y económicamente dominante en el escenario internacional, en competencia directa con los Estados Unidos, desafiando la unipolaridad post-Guerra Fría. El posible nuevo centro ofrece una aparente vía alternativa para el desarrollo de las naciones con las cuales, en tiempos de Prébisch, compartió la categoría de periferia, de nación subdesarrollada y explotada. Una categoría en la que los países de América Latina por ahora persisten, sin todavía una estrategia en común para superar el rol de exportadores de materias primas.

Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.

Nov 22, 2018 | Novedades, Vidas políticas

“Se ha agotado el combustible neoliberal. Ahora lo que tenemos es un neoliberalismo zombie”, dijo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el arranque de la segunda jornada de exposiciones del Foro Mundial de Pensamiento Crítico, que se llevó adelante esta semana, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Acompañado por el académico español y referente de Podemos, Juan Carlos Monedero, y con un discurso marcado por el orgullo por los triunfos pasados y la esperanza frente al dramático contexto mundial, el intelectual del Altiplano se mostró optimista frente al futuro: “Hay que prepararnos para la segunda oleada de gobiernos progresistas y de izquierda”.

“El futuro de la izquierda y de la dignidad humana” fue la temática de su exposición durante una mañana de intenso calor. A partir de esa temática, Monedero y García Linera produjeron una serie de reflexiones históricas y filosóficas sobre la esencia humana de la izquierda y la derecha. Un recorrido que abarcó desde el nacimiento del concepto de izquierda en la Revolución Francesa hasta la rebelión de Espartaco.

“A la izquierda, a diferencia de las derechas o de los conservadores, un error en economía nos cobran hasta la vida», dijo Álvaro García Linera.

“Somos animales cooperativos por definición -dijo Monedero-. Las personas progresistas confiamos en los seres humanos”. De ese modo, explicó el ascenso de las derechas con el miedo como el principal actor: “Los conservadores justifican el autoritarismo por creer que el ser humano no tiene solución. En el momento en el que el miedo se convierte en el sentido común, gana la derecha”.

Desde estas observaciones, Monedero formuló una consigna para las izquierdas, un deber de disputar los espacios de construcción del sentido común. “No podemos dejarles los medios de comunicación. No podemos dejarles las universidades”, proclamó. Sin embargo, su exposición fue, ante todo, un discurso de tono triunfalista y esperanzador. “Si la izquierda ha muerto, ¿dónde está el cuerpo del sujeto de la izquierda?”, se preguntó Monedero, desafiante. “La gente que no abre vías de esperanza está trabajando para el conservadurismo”, agregó.

“¿Qué significa ser de izquierda? Sacar a 72 millones de personas latinoamericanas de la pobreza”, dijo el mandatario·, dijo Álvaro García Linera.

El vicepresidente boliviano, por su parte, se refirió a ocho logros del progresismo y de la izquierda en América Latina durante la década pasada, poniendo especial énfasis en los éxitos en la lucha contra la pobreza. “¿Qué significa ser de izquierda? Sacar a 72 millones de personas latinoamericanas de la pobreza”, dijo el mandatario. Señaló, además, los éxitos en reducir la desigualdad socioeconómica, la democratización de las relaciones personales, el impulso a la soberanía física de las mujeres, y la conformación de nuevas maneras de participación política. “Lo que hemos mostrado al mundo es que la gobernabilidad real y plebeya que se construye es mayoría parlamentaria, mayoría callejera. Se gobierna desde las calles, se gobierna desde el Parlamento, y esa unidad contribuye a nuestra gobernabilidad”.

“Gramsci tenía razón -agregó-. Cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales, desarrolladas en los distintos ámbitos de la vida. En la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etcétera”.

“No podemos dejarles los medios de comunicación. No podemos dejarles las universidades”, dijo Juan Carlos Monedero.

García Linera remarcó a su vez la necesidad de hacer sostenibles las políticas económicas.

“A la izquierda, a diferencia de las derechas o de los conservadores, un error en economía nos cobran hasta la vida. A la derecha, un error en economía se lo tolera. Es parte del sentido común conservador que se vuelve tolerante ante fuerzas conservadoras. La izquierda no tiene derecho a equivocarse”.

Elaboró, además, sobre la cuestión de aquel sentido común expresado por Monedero, y la debilidad de las transformaciones de éste llevadas a cabo por los gobiernos progresistas de la década pasada. “Llamamos sentido común al conjunto de criterios morales, procedimientos lógicos, actitudes instrumentales que hacemos sin reflexionar sobre ellas -explicó-. En el fondo, la política es una lucha por la conducción del sentido común, y los gobiernos progresistas supieron estar en el momento preciso como fuerzas progresistas, con el discurso preciso en el momento en que un pedazo del sentido común se resquebrajó”.

La problemática, para García Linera, radicó en la superficialidad de los cambios del progresismo en el sentido común. “Cuando se llega al gobierno, uno cree que ese sentido común que lo catapultó a funciones estatales está enraizado. No es cierto. Lo que hemos entendido y comprendido es que el sentido común es más que estos aspectos circunstanciales de la catarsis social. Que el sentido común es todo un sedimento conservador, reproductivo más que transformativo”.

En respuesta al aparente resurgimiento del neoliberalismo en el mundo, acompañó a Monedero en dar voz al sentimiento esperanza que dominaría la jornada. “Hemos sabido transformar el poder mediante las elecciones -dijo el mandatario-, y habremos de regresar nuevamente al poder una y otra vez y otra vez mediante las elecciones. Hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal”, concluyó.

Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades

“Las palabras son muy peligrosas: se utilizan con total intencionalidad en todo momento”, dice Òscar Fernández Sánchez, catalán especialista en producción, licenciado en comunicación audiovisual y diplomado en Ciencias de la Educación, aunque siempre ejerció de periodista. Como productor audiovisual del Grupo SEGRE, su docencia en la Universidad de Lleida parte desde la experiencia, desde la práctica productiva concreta. Por ende, cuando hace aquella afirmación, lo hace hablando de un caso real, repleto de ejemplos. Así menciona a Cataluña, la comunidad autónoma española que, en 2017, vio a su movimiento independentista cristalizarse en masivas protestas en las calles, un referéndum deslegitimado por el gobierno español a cargo del ya renunciado Mariano Rajoy, y la mudanza de políticos catalanes al exterior.

“Las palabras son muy peligrosas: se utilizan con total intencionalidad en todo momento”, dice Òscar Fernández Sánchez, catalán especialista en producción, licenciado en comunicación audiovisual y diplomado en Ciencias de la Educación, aunque siempre ejerció de periodista. Como productor audiovisual del Grupo SEGRE, su docencia en la Universidad de Lleida parte desde la experiencia, desde la práctica productiva concreta. Por ende, cuando hace aquella afirmación, lo hace hablando de un caso real, repleto de ejemplos. Así menciona a Cataluña, la comunidad autónoma española que, en 2017, vio a su movimiento independentista cristalizarse en masivas protestas en las calles, un referéndum deslegitimado por el gobierno español a cargo del ya renunciado Mariano Rajoy, y la mudanza de políticos catalanes al exterior.

“De hecho, hay quien dice que han huido, y hay quien dice que son exiliados”, detalla Fernández Sánchez, en lo que es el primero de varios ejemplos de cómo el discurso mediático se moldea, con mayor o menor sutileza, en base a intereses subyacentes. “¿Qué punto de vista es el correcto? ¿Cómo hemos de decidir? Periodísticamente, es un político que ‘se ha marchado de España’. No es un exiliado, si lo analizamos lingüísticamente”.

Invitado a dar una serie de clases abiertas en la Universidad de Buenos Aires entre el 5 y el 12 de noviembre, utiliza este tipo de ejemplos para dar cuenta de una problemática comunicacional: para él, los medios de comunicación españoles no actúan como reflejo de la opinión pública, sino de una opinión publicada. “No están ejerciendo de la voz del pueblo y de la opinión general, sino que ejercen de la voz del gobierno o de los intereses, en este caso ideológicos, tanto por un lado como por el otro”, enfatiza.

Fernández Sánchez da cuenta de un esquema polarizado, donde la división más visible es entre los medios catalanes y los medios españoles fuera de Cataluña. El independentismo y el unionismo, respectivamente, dominan dentro y fuera de la región, y aquellos sesgos afectan visiblemente la manera en que los medios comunican los eventos que rodean al movimiento independentista catalán.

Esto se vio en la cobertura de los incidentes del 1 de octubre de 2017 alrededor del referéndum por la independencia: de aquella historia, Fernández Sánchez extrae un ejemplo paradigmático de divergencias en la forma de reportar un mismo evento. “En clase enseñé cuatro portadas de cuatro periódicos donde, aparte del texto, lo importante era la imagen que se mostraba, y con los alumnos analizamos la imagen”, explica; cada una de esas portadas ilustró de un modo particular y único los incidentes violentos de ese día con la Guardia Civil enviada por el gobierno de Rajoy.

“En una imagen de gran tensión, se ve cómo la policía bloqueaba la entrada a los votantes,” describe. En la siguiente portada, la fotografía elegida enfatiza la agresividad dura de las fuerzas policiales españolas, seguida por otra que representa a los manifestantes como los que utilizan la violencia contra estas fuerzas. Y otra, finalmente, muestra a los cuerpos de seguridad del Estado enfrentados con los cuerpos de seguridad de la Generalitat, y así responsabiliza a los agentes mientras niega la presencia de la población civil.

Como consecuencia de aquellas diferencias sustanciales en los modos de cubrir noticias como el conflicto en Cataluña, Fernández Sánchez nota un gran escepticismo en la opinión pública hacia los medios. “Porque tú vas a un quiosco, compras siete diarios, y ninguno dice lo mismo”, explica. Asimismo, nota en los medios españoles una tendencia a culpabilizar a agentes políticos catalanes por las manifestaciones populares en favor de la independencia, acusándolos de haber manipulado al pueblo. Mientras, los medios catalanes presentan al movimiento como surgido desde la sociedad y reivindican a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, actualmente fugitivo en Bélgica, “como el único político que ha oído al pueblo”.

Fernández Sánchez observa que, dentro de este contexto, no es posible un verdadero diálogo en los medios sobre la cuestión de la independencia, o siquiera sobre el derecho a decidir al respecto. “El debate sobre el derecho a decidir no está en los medios [españoles]”, dice, y apunta a la falta de voluntad del gobierno español como la principal causa.

Pero esta polarización, y particularmente la reticencia al debate en los medios españoles, no necesariamente se corresponden con la opinión pública. “Una encuesta popular, encuesta de opinión al pueblo, que publicaron los diarios en 2017, dice que el 75,6 por ciento de la población catalana está a favor de un referéndum”, cuenta a modo de demostración, “y el 57,4 por ciento de la población española también. Por tanto, son dos encuestas de población que ponen de manifiesto que el pueblo legitima un referéndum. Pero los gobiernos no lo hacen y los medios tampoco”.

En aquella postura gubernamental y mediática, reticente considerar un debate sobre un referéndum, Fernández Sánchez ve un obstáculo a la resolución de la problemática catalana. “Eso pasa sólo por el diálogo. Pero un diálogo donde no hay voluntad de dialogar es un diálogo de sordos. Y eso es lo que ahora mismo está pasando. Nadie cede”.

Reconoce, no obstante, algunas tentativas de acercamiento con Cataluña en el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que sucedió a Rajoy como presidente, luego de que el líder del Partido Popular perdiera una moción de censura. Entre estas tentativas, incluye una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para darle un carácter más fuerte a los gobiernos de las comunidades.

“Ha pasado desapercibido, pero ha habido un intento, quizá tenue, quizá pobre,” dice respecto del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Un hecho sin precedentes, ya que los encuentros entre presidentes del gobierno español y del gobierno Catalán, según Fernández Sánchez, solían ser meramente protocolares. “Pedro Sánchez lo que ha hecho es un diálogo”. Sin embargo, es escéptico. Desde su perspectiva, el movimiento independentista se ha radicalizado, su foco está puesto en la independencia por sobre cualquier propuesta moderada.

Frente a la ilegitimidad constitucional de cualquier referéndum por la independencia de Cataluña, tal como lo argumenta el gobierno español, enfatiza la necesidad insatisfecha de un mayor diálogo mediático y una apertura a la participación de la opinión ciudadana en las discusiones sobre la naturaleza misma de la organización y división política de España, incluso, si fuera necesario, a nivel constitucional.

“La solución más evidente es que hagan un referéndum como ha hecho el Quebec o como ha hecho Irlanda -concluye-. Y que, en todo caso, trabajen la opción del no. Pero España tiene tal miedo de hacer un referéndum, porque cree que saldrá el sí. Pues no, haz un referéndum y pregúntate qué vas a hacer tú para conseguir que se queden”.