Mar 22, 2019 | Comunidad, Novedades

La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.

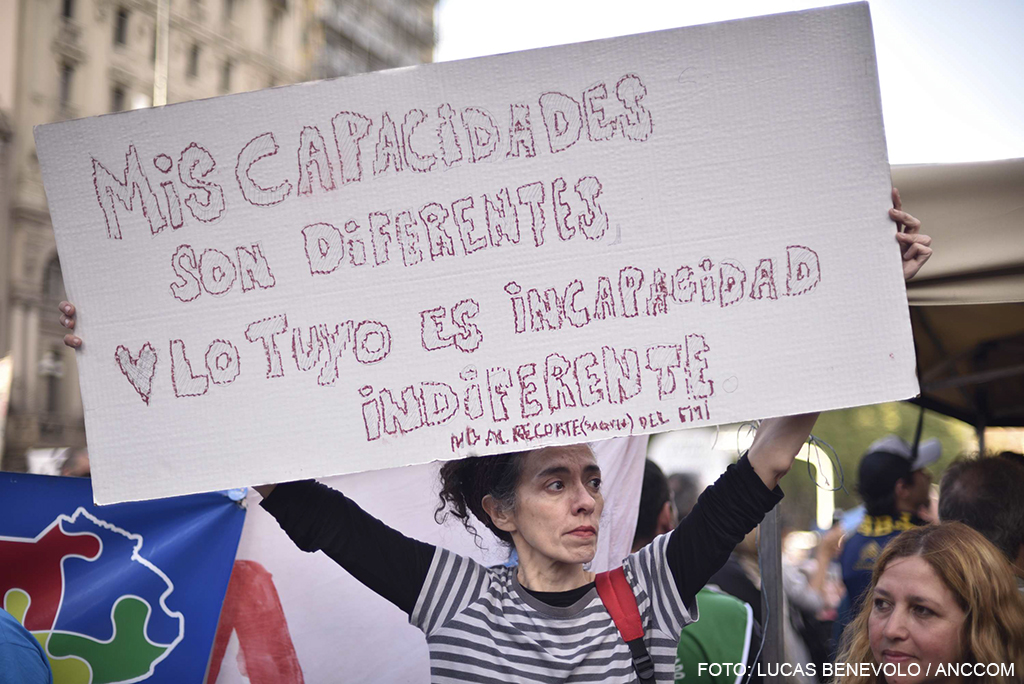

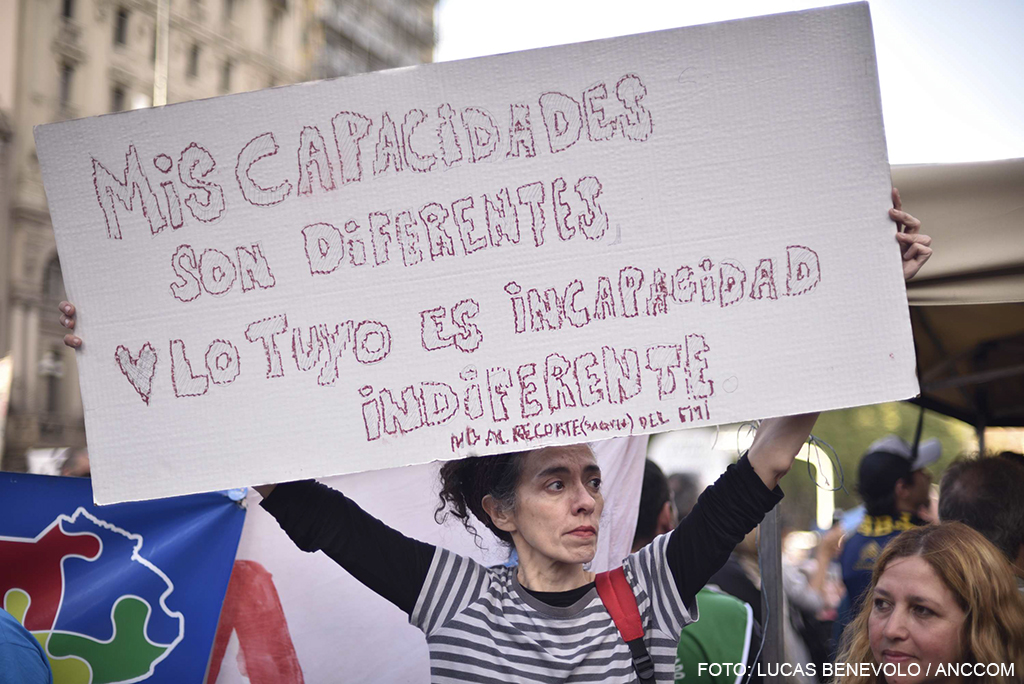

Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días, que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).

El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.

Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”

Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.

“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.

Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas. La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.

Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.

Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.

Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.

“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?

Mar 14, 2019 | Comunidad, Novedades

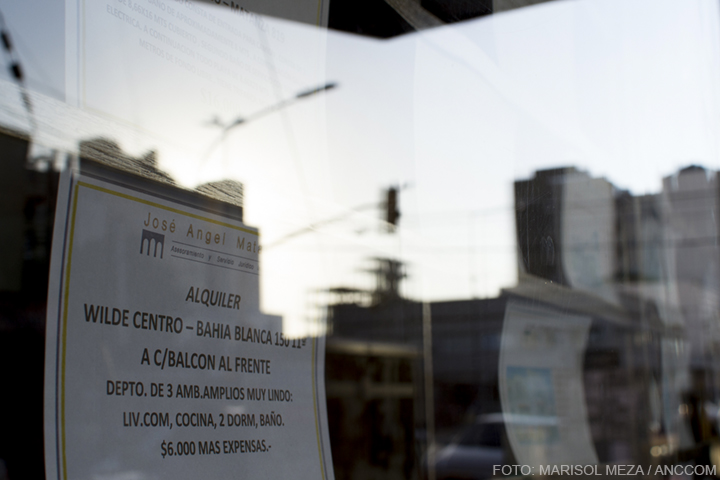

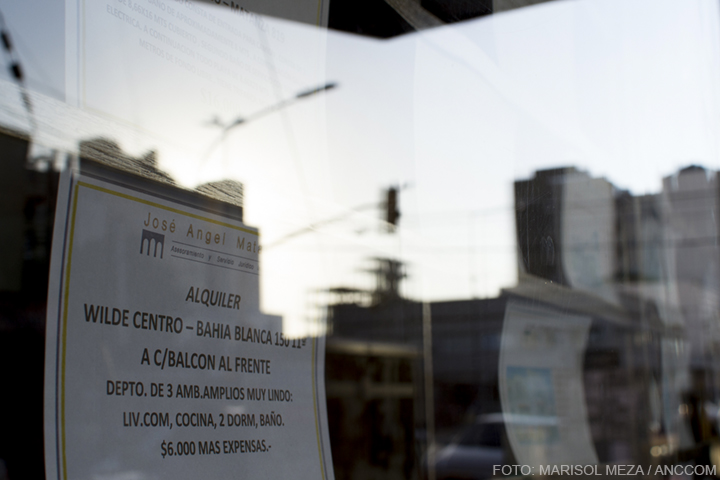

Alquileres elevados, depósitos abusivos, expensas impagables. Millones de inquilinos en Argentina sufren esa clase de obstáculos, en un contexto en donde acceder a la vivienda propia es casi imposible. Un nuevo proyecto de Ley Nacional de Alquileres ingresó al Congreso para intentar obtener una solución que naufragó el año pasado, pese a que había logrado media sanción en el Parlamento.

Analía tiene un negocio de arte familiar en el barrio de San Telmo sobre la calle Defensa. En 2003, cuando nacieron sus hijas, se mudó junto con su marido a un departamento más grande del que tenían. “Los primeros dos años firmamos un contrato y luego acordamos de palabra con la dueña directa. Nos cobraba un poco menos de lo que estaba en realidad el valor en la calle y con eso zafábamos bastante. Cuando la propietaria quiso actualizar el valor se nos hizo imposible para nuestra economía poder pagarlo. En el negocio las cosas no estaban bien y nos fuimos a un departamento de mis suegros. Al principio la idea era estar poco tiempo, pero nunca pudimos repuntar”, explica. El de Analía es un caso, entre muchos otros, de alquileres que se vuelven imposibles de sostener. A esto, se suman requisitos cada vez más estrictos, cláusulas abusivas y todo tipo arbitrariedades que perjudican el eslabón más débil de la cadena.

El 14 de febrero, con la firma de la senadora del bloque Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, reingresó en la Cámara Alta un proyecto de Ley Nacional de Alquileres. En 2016 había obtenido media sanción, pero la resistencia por parte del sector inmobiliario generó la dilatación del tratamiento definitivo de la norma. “Desde hace tres años, junto a mi equipo de trabajo y el Frente Nacional de Inquilinos, venimos insistiendo para que este proyecto sea ley. No vamos a bajar los brazos y este año lo presentaremos una vez más”, expresó la senadora en un comunicado en su sitio web.

A pesar que el 12 de octubre del año pasado el presidente Mauricio Macri había expresado su apoyo al proyecto, la iniciativa perdió estado parlamentario cuando el Gobierno, contradiciéndose, decidió no incluir el tema en las sesiones extraordinarias de diciembre. “La iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. Se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina. La reforma propuesta transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos”, destacó García Larraburu.

El proyecto de Ley, que cuenta con el respaldo de las organizaciones de inquilinos de todo el país, entre sus puntos más salientes destaca la extensión del plazo mínimo de un contrato de alquiler a tres años en lugar de los dos años actuales; asimismo, se introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de la renovación del contrato con tres meses de anticipación. En tanto, el depósito en garantía se reduce a un mes de alquiler por la totalidad del contrato y se establece que el locador deberá restituirlo actualizado al último mes del alquiler. Por otra parte, el inquilino no tendrá a su cargo el pago de los impuestos que gravan la propiedad ni las expensas comunes extraordinarias, sólo deberá abonar las que deriven de sus gastos habituales.

Existen en Argentina 7.480.000 inquilinos que destinan, en promedio, el 45 por ciento de su salario al pago de un alquiler, sin contar los gastos en expensas, impuestos y servicios. Estos datos fueron obtenidos por la Segunda Encuesta Nacional a Inquilinos realizada por la Federación de Inquilinos en agosto del 2018. Teniendo en cuenta la inflación y la consecuente caída del salario real, el proyecto de ley plantea que el precio de los alquileres aumente anualmente y no semestralmente como comúnmente ocurre. Este aumento estará fijado por el promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el INDEC y el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por ANSES.

Según la AFIP, ocho de cada diez contratos de alquiler son informales. A los inquilinos, al pagar, les suelen entregar un recibo no válido como factura, lo que se traduce en una evasión impositiva. Por eso, en el proyecto de ley se contempla que el propietario del inmueble deberá inscribir el contrato de alquiler ante el Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de blanquear un mercado con altas tasas de informalidad.

Como sucede en muchos casos, alquilar no es una elección sino la única alternativa para poder tener un techo. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional afirmó: “Una vez que las familias ingresan en la rueda del alquiler, con aumentos de precio que superan ampliamente los índices de inflación y de variación salarial, les resulta muy difícil salir. Esto demuestra la importancia de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres”. Mientras tanto, en un mercado de alquileres tendiente a favorecer a las inmobiliarias y a los propietarios, el proyecto de ley supone una inyección que pretende equilibrar la balanza hacia el lado más vulnerable: los inquilinos.

Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo

El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de

febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera

Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió

la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa

eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200

empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que

se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.

Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado

en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la

principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron

los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el

domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.

Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.

El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,

con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.

El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte

de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador

que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».

El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo

y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para

que tengan herramientas en defensa de su salud”.

“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La

cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de

recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por

este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información

proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no

contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el

INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que

abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.

En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las

cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución

sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de

transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las

extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los

vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la

construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la

rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.

Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un

protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la

escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su

puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración

pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en

situaciones de trabajo.

Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.

Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el

empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el

cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.

Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 falló contra THX Medios S.A (Infobae) y a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A (Grupo Clarín/TN) por difundir información falsa por la cual incriminaron a Ivana Yolanda Burgos como presunta responsable de agredir en 2016 al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal durante un acto en Mar del Plata. Especialistas en derecho a la comunicación ofrecen sus puntos de vista sobre la sentencia que, de quedar firme, implicaría una multa económica y que ambos medios difundan que publicaron una noticia basada en hechos inexistentes.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 falló contra THX Medios S.A (Infobae) y a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A (Grupo Clarín/TN) por difundir información falsa por la cual incriminaron a Ivana Yolanda Burgos como presunta responsable de agredir en 2016 al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal durante un acto en Mar del Plata. Especialistas en derecho a la comunicación ofrecen sus puntos de vista sobre la sentencia que, de quedar firme, implicaría una multa económica y que ambos medios difundan que publicaron una noticia basada en hechos inexistentes.

El fallo reconstruye que el 8 de agosto de ese año la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una caminata “pacífica, sin ninguna bandera política, ni social” por la Villa 31 a la que Burgos asistió, vestida con una campera roja, tal como atestiguan distintas fotos. Por otro lado, el 10 de agosto Macri, en diálogo con el sitio estadounidense BuzzFeed, había calificado de “desquiciada” a Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo y declarado que no tenía “idea si fueron 9 o 30 mil los desaparecidos” en la última dictadura militar.

Dos días después de esas declaraciones, el presidente se presentó en el barrio marplatense Belisario Roldán junto a la gobernadora Vidal, en un acto en el que anunciaron nuevas obras a realizarse en dicha localidad. Allí se escucharon cánticos de manifestantes contra el mandatario en repudio a sus polémicas declaraciones del día 10, por lo que el evento se acortó y, en un clima de ebullición, tanto Macri como Vidal abandonaron el lugar en medio de insultos y piedras contra el vehículo en el que se retiraban.

El 14 de agosto los portales Infobae y Todo Noticias (TN) publicaron que se investigaba si una “mujer de rojo que estuvo en un acto con Cristina coordinó las agresiones a Macri en Mar del Plata”. Las respectivas notas fueron acompañadas por imágenes en las que se resaltaba con un círculo identificatorio a una mujer con campera roja, que se decía que era Burgos en el acto oficialista. Haber estado en un acto de la oposición y vestir una prenda de ese color bastó como sustento para establecer una infundada conexión entre ambos eventos.

Ante esta situación Burgos realizó una demanda por daños y perjuicios en la que expresa que el “aluvión de falsa información causó un gran alboroto y temor entre familiares, amigos y vecinos que comenzaron a preocuparse por su integridad física y psíquica”. Durante días, Burgos convivió con la “incertidumbre y el temor pensando que en cualquier momento sería detenida o demorada por una falsa imputación”.

Tras dos años de investigación, el fallo firmado por el juez Juan Martín Alterini el pasado 20 de noviembre dictaminó que Burgos no tuvo ninguna participación en los hechos ocurridos en Mar del Plata, por lo que ambos medios deberán abonar la suma de 150 mil pesos en un 50 por ciento cada uno, en el término de 10 días a partir de que la sentencia se encuentre firme. Además, la resolución dispuso que los portales Infobae y TN tendrán que publicar “por el lapso de cuatro días” como primer artículo “la siguiente noticia que contendrá la foto de la actora: “Condenan a Infobae y a TN por difundir una noticia falsa. La señora. Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia en que resultó agredido el Presidente de la Nación y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. (…) Se estableció que era falso y que ninguna participación tuvo en el suceso con el Presidente. Quedó también probado que Burgos no estaba en el lugar cuando ocurrieron esos hechos lamentables (…)”.

Luis Lazzaro, especialista en educación, lenguajes y medios y docente de Derecho a la Comunicación en las universidades nacionales de Moreno y de Avellaneda, sostiene que el fallo es “ejemplar y oportuno en el contexto de la concentración de soportes informativos y creciente indefensión de la ciudadanía ante la manipulación informativa. La concentración editorial coincide con una convergencia tecnológica que ha creado condiciones ideales para anteponer intereses corporativos por encima de la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que es el derecho del público a recibir noticias libremente de fuentes diversas”. El académico agregó: “La verdad periodística cede así el lugar a la construcción editorial, que se apoya en medias verdades o en apariencias de los hechos para construir escenarios de opinión”.

En este sentido, Lazzaro, , destaca el análisis del juez Alterini cuando denuncia la actitud “negligente e irresponsable (del Grupo Clarín e Infobae) al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, lo que ha de entenderse sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado”.

Sin embargo, Damián Loreti, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), asegura que “en términos de análisis comparado en materia de derecho de libertad de expresión tiene algunas cosas preocupantes”. Entre ellas, enumera “la efectiva mención como responsable o no en la nota”, que “el fallo dice que el daño moral se presume por la sola publicación, es decir que no necesita ser probado, lo que va en contra de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión”, y “la mención en el fallo que la tesis de la responsabilidad objetiva como factor de atribución de la responsabilidad del medio o el periodista basado en el ‘riesgo de la cosa’”, esto es considerar que un medio de comunicación es una cosa riesgosa y que, aunque no haya voluntad de agraviar, provoca daños a terceros y hay que hacerse responsable. “Puesto como un paradigma, esto es un retroceso”, afirma Loreti, que además critica que el fallo se sustente en “la aplicación de reglas de defensa del consumidor para evaluar los derechos de quienes ven los programas o leen el diario”.

Germán Angeli, editor jefe de TN, en diálogo con el sitio Chequeado.com, confirmó que apelará el fallo “porque la nota no asevera que se trate de la misma persona sino que dice que la Justicia ‘investiga’ esa posible identidad e incluso cita fuentes judiciales. Tampoco menciona a persona alguna”. En este sentido, “no es falsa la noticia publicada y cumple con los estándares que la jurisprudencia de la Corte estableció para la tarea periodística”. De todas formas, ahora queda por ver cómo sigue el recorrido del fallo en las otras instancias del Poder Judicial.

Dic 6, 2018 | Géneros, Novedades

Arte Trans nació en 2010 por iniciativa de un grupo de mujeres pertenecientes al colectivo transgénero, movidas por su deseo de actuar. Actualmente recibe a todo tipo de persona que quiera acercarse a colaborar.

Arte Trans tiene su sede en Colón 451, partido de Avellaneda, en un edificio que la Municipalidad comparte con la universidad local. Pero esto no siempre fue así. Los inicios de la organización han sido duros e improvisados. Sin un lugar fijo donde poder reunirse y ensayar, este fue solo el primer obstáculo a saltear. “Nunca tuvimos una sede, pero estábamos tranquilas porque el marido de la anterior presidenta (Daniela Ruiz), tenía una florería y abajo un gran salón y las asambleas las hacíamos ahí. Pero siempre teníamos que alquilar una sala para hacer funciones”, dice Emma Serna, presidenta de la cooperativa desde 2016, el mismo año en que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires las declaró de Interés Cultural.

La organización nació en el 2010 por iniciativa de un grupo de mujeres pertenecientes al colectivo transgénero, movidas por su deseo de actuar. “Éramos un grupo de chicas que queríamos hacer obras de teatro y costaba mucho, aún sigue costando, encontrar productoras y emprendedores que nos contemplen. En ese momento había toda una oleada donde, por ejemplo, salió la Ley de Matrimonio Igualitario. Hubo una ampliación de derechos para el colectivo muy importante. Nuestra personería jurídica y nuestra matrícula salió el mismo día que se sancionó la Ley de Identidad de Género (9 de mayo de 2012). Fue un broche de oro”, explica Serna.

A fines del 2016 la actual presidenta se hizo cargo de la cooperativa, la florería cerró y las integrantes de la organización tuvieron que abandonar su lugar de reunión y repartirse los equipos con los que contaban: luces, consolas de sonido y bafles que habían logrado conseguir a través de subsidios estatales. Hoy el panorama es complicado ya que muchas de las chicas que integran la organización sufrieron el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. “En la cooperativa, cada compañera cobraba una ayuda social y una parte se destinaba a un fondo común que lo utilizábamos para gastos administrativos. Era un incentivo que no resolvía todo, porque era una ayuda social nada más, pero cuando eso desapareció se notó muchísimo”, dice Serna a la vez que explica que actualmente se financian -principalmente- a partir del alquiler de sus equipos y de los ingresos que perciben por cada función.

Actualmente la Organización se financia principalmente a partir del alquiler de sus equipos y de los ingresos que perciben por cada función.

En 2017 consiguieron una sede estable en la que pueden guardar sus cosas y realizar presentaciones gracias al contacto establecido con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Comparten el espacio con otros artistas dedicados al canto, la acrobacia y el tango. Allí Arte Trans brinda su propio taller de teatro dictado por una de las trece socias que integran la cooperativa. También ofrece otros talleres de teatro y de ritmos urbanos de forma gratuita en el Centro Cultural Alfonsina Strorni y en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

La cooperativa comenzó integrada sólo por mujeres trans, sin embargo, actualmente está dispuesta a recibir a todo tipo de persona que quiera acercarse a colaborar. Así lo enfatiza Serna: “Hoy es abierta al colectivo LGBTI+H (incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y heterosexuales). No nos interesa qué orientación sexual tienen ni cuál es su elección de género, sino que quieran cooperar con la causa y que lo tomen como un espacio artístico donde poder llevar adelante proyectos, sueños, metas”.

Los sueños son algo que todas las integrantes tienen muy presente y así lo destaca Nicole Cagy, socia fundadora de la cooperativa, en el ciclo de entrevistas que realiza por Youtube: “No hay que reprimir los sueños. Siempre soñamos con algo y nada es inalcanzable, todos podemos concretarlos”. Sobre la importancia de aceptarse a pesar de no encajar con el modelo impuesto por la sociedad y los medios, agrega: “Cuando empezás a ser genuina con vos misma y empezás a mostrarte tal cual sos, la aceptación viene sola por parte de la sociedad”.

El colectivo trans sufre constantemente la mirada peyorativa de los demás. “Hay siempre una sobreexigencia y creo también que es una cuestión de género. A las mujeres siempre se les exige más. Nos dicen ¿Tienen material para ver? ¿Se les ve mucho el cuerpo? ¿Dicen malas palabras? Sigue estando en algunas personas esta cuestión de que se nos asocia a la vulgaridad, a la cosificación constante, a lo poco profesional, a lo de medio pelo. Es algo que está en la sociedad”, remarca Serna y continúa: “No es siempre show, plumas y brillos. Eso está bárbaro y a mí me encanta, pero con Arte Trans demostramos que podemos hacer muchas otras cosas, no solo eso”.

La cooperativa va derribando barreras y mitos asociados al colectivo. Se trata de “Deconstruir lo que se suele pensar sobre nosotras. No somos solo carnaval. Sino que podemos mostrar algo bien dramático como La casa de Bernarda Alba”, sostiene Estefanía Menzel, tesorera de la cooperativa que además hace cámara, luces y edición del programa que se emite por Youtube todos los viernes a las 21 llamado El mundo según ellas.

Geraldine Carrizo, María Pía Martignone y Lourdes Arias en uno de los ensayos de la obra «La Irredenta» a reestrenarse en la temporada de verano.

El clásico de García Lorca forma parte de una de las tantas presentaciones teatrales que la cooperativa tiene en su haber, entre las que además se destacan Made in Lanús, y una adaptación de El fantasma de la ópera que han decidido llamar El fantransma de la ópera. En esta versión, el fantasma “se identifica con lo femenino, se empieza a maquillar y no entiende lo que le pasa hasta que descubre su interior y termina aceptando su condición”, cuenta Cagy que es la impulsora de esta novedosa intervención en el argumento de la novela de Gastón Leroux.

Entre los proyectos a futuro en los que se encuentran trabajando se destaca la obra de teatro (próxima a reestrenarse en la temporada de verano) La irredenta, de Beatriz Mosquera. El argumento, ubicado en la Argentina de los años ochenta, se centra en la historia de cuatro mujeres que ejercen la prostitución y luchan por cambiar su estilo de vida movidas por distintos sueños como casarse y formar una familia.

Arte Trans es un ejemplo de cooperativa de autogestión que vive en primera persona el desfinanciamiento y no baja los brazos. Es hecha a pulmón con lo que está al alcance y, sobre todo, con las ganas de aprender de sus integrantes. Menzel asume sin vergüenza que aprendió a editar a través de tutoriales e hizo un curso de fotografía, pero remarca que no es fotógrafa. “Todas hacemos todo. A mi hay muchas cosas que nadie me enseñó. Ni a producir, ni a arreglarme, ni a maquillarme. Hacemos lo que podemos con nuestras herramientas a nuestro modo”, destaca Serna. La realidad de cada una es distinta “pero todas somos iguales en el sentido de que la calle te discrimina igual, no te pregunta si fuiste a la universidad o si estás trabajando en una esquina. El que te discrimina todos los días no lo sabe ni le importa”, concluye.