Mar 23, 2019 | DDHH, Novedades

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1WT8M_OfTTc]

Mar del Plata es la ciudad turística argentina por excelencia. “La feliz”, sin embargo, se convierte en un mote que oculta consigo grandes desigualdades en la sociedad marplatense. En principio, ocupadas sus playas por familias pudientes y turistas europeos, la Biarritz rioplatense pronto fue inundada por aguas de clase media y recelos patricios. Quizás ese sea el inicio de una cotidianeidad conflictiva y violenta que sucede hace ya tres cuartos de siglo. Con esa descripción se inicia La Feliz, continuidades de la Violencia, historias de la ultraderecha marplatense, el film de Valentín Javier Diment, se estrenó el pasado jueves 21 de marzo en el Gaumont y se seguirá proyectando allí, todos los días a las 14.45 y 20.15.

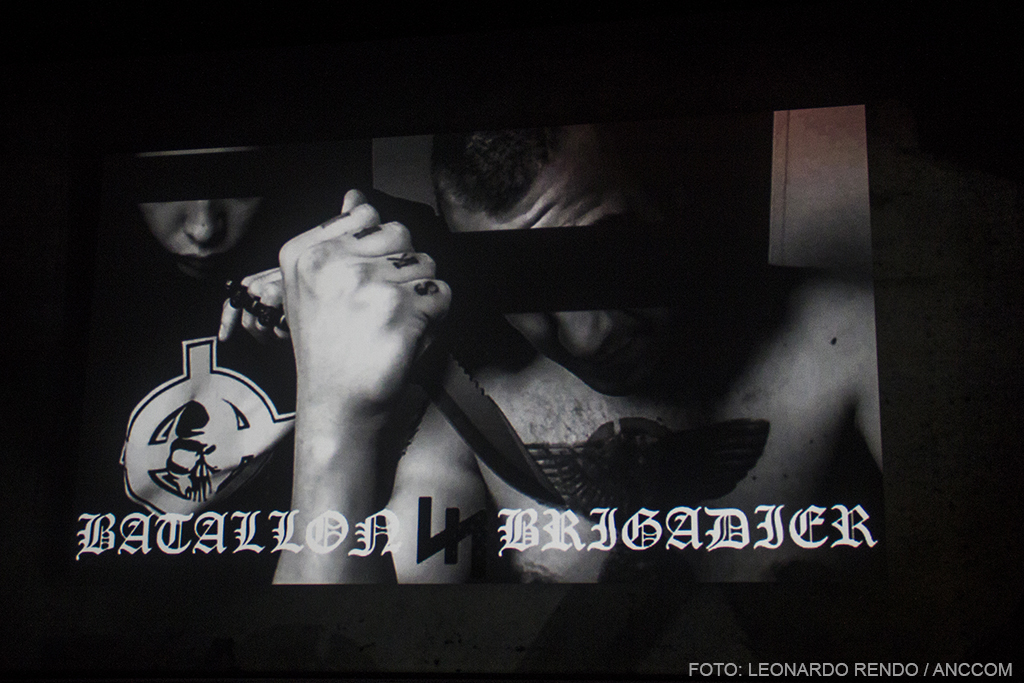

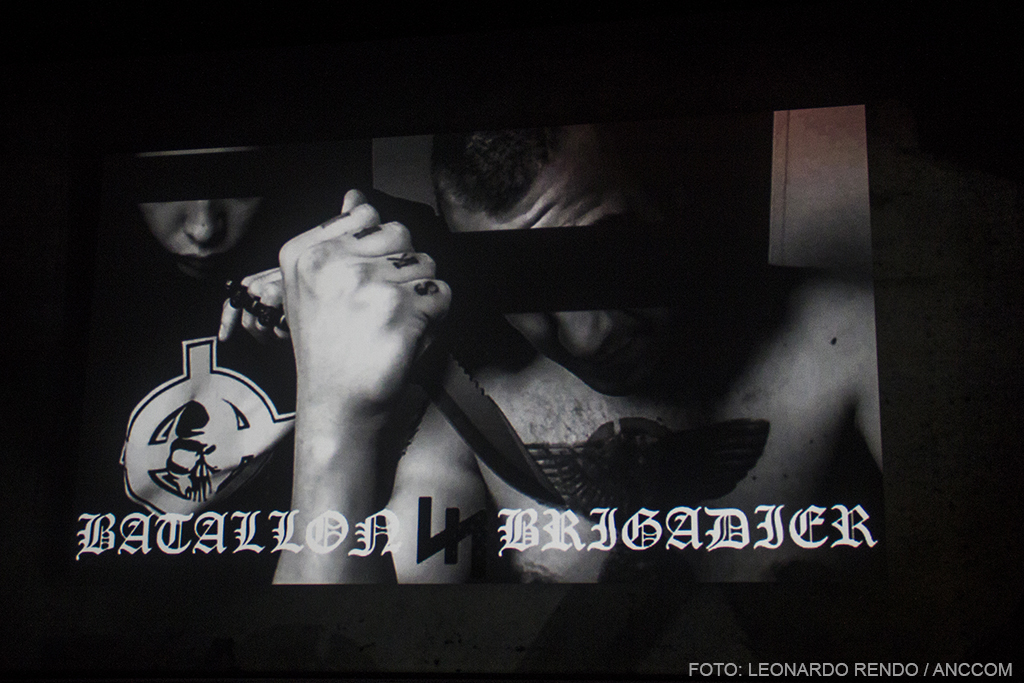

El documental a cargo de Diment se enmarca en las investigaciones sobre la ultraderecha marplatense que Pablo Waisberg y Felipe Celesia plasmaron en el libro La noche de las corbatas (2016). El secuestro, desaparición y asesinato de siete abogados laboralistas en 1975 deja al descubierto el letal accionar de la Concentración Nacional Universitaria, un grupo paramilitar de extrema derecha con manifestaciones fascistas, en connivencia con la Policía Federal. “La idea del film es plantear las conexiones que hay entre la violencia paraestatal de los setenta, vinculada a ciertos sectores sociales y a ciertas ideas de superioridad racial, y los recientes episodios de discriminación y vandalismo por partes de grupos autodenominados neonazis. Hay nombres y organizaciones que se repiten”, señala Diment.

El guión del documental fue ideado por los autores de La noche de las corbatas y Federico Desántolo, quienes para el film se arriesgaron a incorporar testimonios de personajes controversiales como Carlos Pampillón, quien fuera candidato a intendente del partido de General Pueyrredón en 2015 y que ha manifestado, abierta y reiteradamente, que “los milicos se quedaron cortos” o que “los 30.000 son un invento para seguir financiando zurdos”. “Es interesante ver a Pampillón explicar sus ideas con soltura, ya que realmente son atroces. El problema es que hay gente que coincide en gran parte con ese discurso. Desde Carlos Arroyo (intendente de General Pueyrredón), que defiende a la dictadura (de la que fue funcionario) hasta las patotas y las organizaciones nacionalistas, católicas y de derecha (de antes y de ahora; con nombres parecidos y modus operandi calcados). Con el respaldo institucional, el amedrentamiento hacia la militancia resurgió”, explica Pablo Waisberg.

Consultados por ANCCOM, sobre las dos campanas presentes en el documental, Diment y Waisberg reflexionan que “la experimentación documentalista plasmada tiene su causa. Suele prestársele más atención a la víctima, pero acá lo cabal es meterse en la cabeza de estos personajes controversiales, saber qué piensan y ver qué tan seguros hablan de las barbaridades que hablan. Son personajes que, más allá de agredir en las calles y hablar ante una cámara, juegan políticamente y, lo más importante, opinan con sus ideas sobre el espacio público. Es fundamental saber qué pasa por ellos”. Además de Pampillón, aparecen en el film Nicolás Márquez, escritor y abogado ultraconservador e ideólogo de plataformas políticas (como la que compartió poco tiempo antes con Javier Milei), y el abogado Cristian Moix, defensor de acusados por crímenes de lesa humanidad y, por si fuera poco, el pelotón de jóvenes neonazis juzgados en 2017 por ataques a militantes políticos y de derechos humanos en Mar del Plata.

Los testimonios de Carlos Petroni, militante atacado por la CNU en un tiroteo, y de Marta Sánchez de Candeloro, secuestrada, torturada y abusada por miembros de la CNU y de la Policía Federal, aportan experiencias sobre el accionar violento y perverso de la derecha armada. Activistas por la libertad sexual y del Movimiento Antifascista de “La Feliz” agregan actualidad al recelo fascista.

Valentín Javier Diment y Pablo Waisberg.

A través de sus virtuosos saltos de continuidad y abundantes testimonios, el filme pone en evidencia que las patotas con cadenas y bates en la mano, águilas bicéfalas en el pecho y esvástica en las paredes son, en esta década, un calco de los inicios de la Triple A, y de su secuaz costero, la CNU. “Así empezaron en los setentas. Gritos, pintadas, banderas. Luego, golpizas, amedrentamiento y persecución. Con un gobierno de derecha, comenzaron las torturas, desapariciones y asesinatos en el espacio público. Hoy estamos en un gobierno que los pone cómodos, hablan más, aparecen más. Así también los ataques”, explican Diment y Waisberg.

La Feliz, continuidades de la violencia, es una advertencia.

Mar 6, 2019 | Comunidad, Novedades

Las juntas comunales están pensadas como nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, pero nada de esto ocurre. El reglamento no se cumple y los presupuestos quedan atados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los vecinos, el Movimiento Comunero y representantes comunales reclaman hace diez años que se cumpla la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Es que la modificación de la Constitución Nacional de 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y tras la sanción de la Ley 1777/05, el territorio de la Ciudad se dividió en 15 comunas, pensadas como unidades administrativas, con el objetivo de descentralizar el gobierno de la Ciudad en gobiernos participativos. Desde 2011, cada comuna elige a sus comuneros -quienes representantes a partidos políticos- para integrar las distintas Juntas Comunales.

Las juntas comunales están pensadas como nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, pero nada de esto ocurre. El reglamento no se cumple y los presupuestos quedan atados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los vecinos, el Movimiento Comunero y representantes comunales reclaman hace diez años que se cumpla la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Es que la modificación de la Constitución Nacional de 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y tras la sanción de la Ley 1777/05, el territorio de la Ciudad se dividió en 15 comunas, pensadas como unidades administrativas, con el objetivo de descentralizar el gobierno de la Ciudad en gobiernos participativos. Desde 2011, cada comuna elige a sus comuneros -quienes representantes a partidos políticos- para integrar las distintas Juntas Comunales.

Las comunas cuentan, por ley, con potestad de administrar el patrimonio de su territorio. Sin embargo, esta premisa es incumplida. En un comunicado de diciembre de 2018, las Juntas Comunales reclamaban que se hiciera efectiva la autonomía administrativa y también la asignación de presupuesto que está estipulada por ley (un 5% del total de la Ciudad para cada comuna, lo que hoy serían 1100 millones de pesos), para poder decidir cómo destinar sus recursos acorde a sus particularidades y necesidades.

Carlos Wilkinson, fundador de Movimiento Comunero -un colectivo no partidario, conformado en 2009 por vecinos porteños en defensa de la autonomía comunal- explicó a ANCCOM cuál es el espíritu que pregona la Constitución porteña al proponer la descentralización: “Se trata de una democracia participativa, en la cual el pueblo delibera y gobierna con sus representantes. Las personas electas deben trabajar con los ciudadanos y sus organizaciones para gestionar”. Sin embargo, la Constitución porteña nunca fue seguida por una reglamentación y unificación de criterios entre las comunas y sobre las comunas, y es justamente de eso que el PRO se sirve para seguir ostentando el monopolio de la decisión. “El rol de Movimiento Comunero y de los vecinos ha sido el de presionar para que se dé la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Del lado del gobierno, y desde el 2009, no hay diálogo ni voluntad en llevar a la práctica la ley. Desde la oposición, no reclaman. Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, señala el referente.

Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por Unidad Ciudadana -que incluye Belgrano, Colegiales y Núñez-, explicitó en diálogo con ANCCOM que “las Juntas Comunales ofrecen cercanía entre los vecinos y el Gobierno. Lo ideal sería que se genere un círculo de diálogo, de propuestas entre ambos lados, y si se cumpliera la asignación presupuestaria, a nosotros nos tocaría la administración y mantenimiento de los espacios verdes, centros de salud y hospitales, escuelas, espacios culturales, veredas, calles. Las comunas ofrecen cercanía tanto al vecino con el Gobierno, como al Gobierno con el vecino”.

«Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, dijo Carlos Wilkinson.

La democracia participativa presente en la Constitución porteña está pensada bipartita. Los vecinos cuentan con Consejos Consultivos -uno por cada comuna- en donde se exponen las propuestas y quejas que se elevarán a las Juntas. Allí participan, también, los encargados de mediar entre lo institucional y lo ciudadano, los comuneros.

La ausencia de unificación entre los sistemas comunales de representación hace oscilar el número de comuneros, pero el reparto de los cargos es de la siguiente manera, según describe Julieta Costa Díaz: “En una comuna que elige cinco comuneros, dos de ellos serán del partido que gane las elecciones, dos de la primera minoría y el restante de la segunda minoría. Estos últimos -eventuales- cinco integran la Junta Comunal de una comuna. El comunero que más votos saque en las urnas presidirá la comuna”.

Ahora bien, uno de los principales problemas que parece traer esta organización radica en que «primero, el partido que gane las elecciones tiene mayoría en las comunas y casi todos los presidentes de las quince comunas. Segundo, que con ello se centraliza la gestión y también la información. Los vecinos no acceden a datos de contratos y licitaciones, e información de esa índole que es primordial para el funcionamiento transparente de la ciudadanía”, aclara Costa Díaz. “Al no cumplirse lo estipulado por la ley, todas las decisiones están centralizadas en el Poder Ejecutivo. Nunca logramos que desde la Legislatura salga aprobado el presupuesto con la asignación presupuestaria a las comunas, así la caja la tiene el Jefe de Gabinete y él asigna a su entendimiento”, denuncia la Comunera de Unidad Ciudadana.

El Estado se muestra aún más ausente en aquellas comunas más relegadas. Facundo Roma, comunero por Unidad Ciudadana de la Comuna 8 -que incluye Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati- comentó: “Tenemos, aproximadamente, 3500 chicos en las villas sin vacantes para estudiar; problemas de urbanización sin resolver y, obvio, las promesas inconclusas, como por ejemplo la del Hospital Grierson -obra con la que lanzó su candidatura Macri para jefe de Gobierno en 2007. Destinó varios miles de millones a la Villa Olímpica y el Grierson está sin terminar, cuando se trata de la comuna que más utiliza la salud pública; falta de promoción cultural y de espacios culturales; el Premetro funciona con baja frecuencia y sin aire acondicionado”, enumera Roma y agrega: “Entonces se desprenden dos cuestiones. Por un lado, hay problemáticas como la de las vacantes o varios centros de salud inconclusos o mal mantenidos a lo largo y ancho de la ciudad. Ahí debería recoger el guante el gobierno central y diseñar políticas generales. Pero también la falta de escucha a las comunas frena el avance y las necesidades particulares de cada comuna y las soluciones que ésta propone para sí misma”.

Las voces consultadas coinciden en que los obstáculos para la participación ciudadana son frecuentes. “Nos enteramos tarde de las licitaciones, si es que hay, para obras públicas, para las cuales no somos consultados. No podemos elegir, por ejemplo, si seguir terciarizando el mantenimiento de plazas o emplear personas o empresas de las comunas en la obra pública. Nos enteramos repentinamente de proyectos de venta de espacios públicos, o determinado uso de espacios verdes al cual no adherimos los vecinos. Es un avance constante sobre la ciudadanía por un gobierno de personas que no suele tener mucha idea de lo público y su espacio”, revela Julieta Costa Díaz.

“Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales.», dijo María Julieta Costa Díaz .

El 2019 es un año bisagra tanto para la política nacional como la porteña. “Este año se vota desde Presidente de la Nación hasta Comunero. Es el escenario ideal para cambiar la dirección política y con ello ir hacia la autonomía comunal y la asignación presupuestaria. Si las comunas andan bien, vivimos mejor. El rol comunero es poco conocido pero muy importante”, declara Costa Díaz y analiza la participación ciudadana como una paradoja que acorrala al oficialismo que promueve la privatización de los espacios público: “Institucionalmente falta, porque tendrían que participar más vecinos en las asambleas barriales y en los Consejos Consultivos, pero a mayores intentos del gobierno de avanzar sobre los vecinos, éstos contestan más y más en defensa del espacio público y el objetivo de participación. Hay varios ejemplos recientes -enumera la comunera- el caso de las protestas vecinales en contra de la venta de espacio del Parque Rivadavia, de Plaza Clemente, del corredor Tiro Federal-CeNARD-Romero Brest, entre otros”. En este sentido, la representante de la Comuna 13 se muestra esperanzada: “Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales. Hemos propuesto también ir en boletas separadas. A nosotros nos toca machacar sobre nuestro rol, seguir alentando una mayor participación para que, aprovechando el año electoral, se comiencen a vislumbrar cambios».

Nov 23, 2018 | Comunidad, Novedades

Concentración de la comunidad educativa frente a la Legislatura contra la Unicaba.

La Legislatura porteña fue escenario, una vez más, de una triste noticia. Este jueves 22 de noviembre se aprobó la UniCABA y la reforma del sistema de formación docente porteño propuesta por Vamos Juntos, la alianza integrada por las fuerzas de Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica). Durante la jornada, dentro de la Legislatura, solo pudo verse a diputados atrincherados. Afuera, una multitud de alumnos, docentes, no docentes y autoridades de los profesorados en vigilia, desde el martes, acompañados desde cerca por centenares de policías que ostentaban cachiporras y escopetas, ansiosos por responder ante el mínimo gesto.

En un ambiente tenso, los diputados tuvieron que entrar a escondidas y custodiados a las 5 de la mañana del jueves para evitar que sean interceptados y la sesión (o lo que fue lo mismo, la aprobación) no se viera obstaculizada.

A las 11 puntual comenzó la lluvia y con ella, la sesión. Afuera, la muchedumbre clamaba que la educación “se defiende y no se vende”. Los manifestantes, una vez más, ponían el cuerpo como límite al ajuste.

Quince para las doce, gases lacrimógenos en el éter, chorros de gas pimienta diluviando y cachiporras golpeando a todos: profesores y alumnos que fueron a reclamar y cantar pacíficamente contra el ajuste, les llegó todo el rigor de la bronca policial en la puerta de Legislatura, e incluso trabajadores de prensa que estaban realizando su trabajo. Los camiones hidrantes se abrieron paso, al tiempo que apuntaban desafiantes al gentío.

Pero ni siquiera los gases pudieron callar el clamor popular. Hubo cantos para Maximiliano Ferraro, legislador porteño por el PRO; la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y para la policía también: “Qué feo ser policía, qué feo ser un botón; orgullo de ser un docente luchando por la educación”.

Gases lacrimógenos, gas pimienta y cachiporras contra la comunidad educativa que reclamaba pacíficamente contra el ajuste.

Durante poco más de cuatro horas, y bajo total discreción, disertaron diecinueve diputados de distintos partidos políticos (en su mayoría opositores al gobierno y a su proyecto). Afuera, los tambores y redoblantes al ritmo de la tenacidad de los presentes, que eran cada vez más. Iban por la utopía de frenar el proyecto.

A las 16 culminó la sesión y, con ella, esa utopía que llevaba casi un año. Treinta y cuatro votos a favor (todos del oficialismo), veintiséis en contra. Por mayoría simple se aprobó la creación de la UniCABA, que tiene legalidad pero dudosa legitimidad. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿Vamos Juntos o vamos solos?

¿Qué se votó?

La historia del proyecto aprobado tiene su inicio en el viernes 1 de diciembre de 2017. Ese día ingresó a Legislatura una propuesta para “mejorar” – según el oficialismo- la educación porteña. El proyecto proponía crear una universidad para la formación docente (UniCABA), lo cual implicaba el cierre de los 29 centros existentes (profesorados, institutos de formación docente, entre otras instituciones). Estos últimos se enteraban de su sentencia de muerte no por una resolución o por alguna carta desde el gobierno, sino mediante los medios de comunicación.

El proyecto proponía crear una universidad para la formación docente (UniCABA), lo cual implicaba el cierre de 29 centros existentes.

Desde entonces, decenas de docentes porteños se dirigieron, incansables, cada martes y cada jueves hacia el recinto legislativo (e incluso han llegado a acampar) para pedir un canal de diálogo tanto con Soledad Acuña, ministra de Educación, como con Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura. A pesar de ello, la postura del oficialismo (propulsor de UniCABA) permaneció inflexible hasta septiembre de 2018.

“El primer proyecto fue hecho, bajado tal cual, por el Poder Ejecutivo. Nosotros, incluso perteneciendo al mismo espacio político, entendimos que no se podía concebir de esa manera. ¿Qué propusimos desde la Comisión de Educación? Rever el cierre de los profesorados aunque se cree UniCABA. Esta última estuvo siempre en segundo plano, porque el objetivo es mejorar la educación”, confiesan Diego Falcón y Soledad Palacios, asesores en la Comisión de Educación y redactores del segundo proyecto de ley (el cual se aprobó), en diálogo con ANCCOM.

“Por un lado, el plazo estipulado para el egreso de un profesor en los actuales terciarios es de cuatro años, mientras que en la práctica vemos plazos de entre ocho y diez años. Por otro, dentro de la problemática de los profesorados, hay otros tres asuntos: primero, profesorados con más profesores que alumnos; luego, cinco centros que concentran la mitad de la matrícula (o sea, hay veinticuatro en los que algo malo está pasando); tercero, superpoblación en las disciplinas sociales (historia, geografía, educación en todos los niveles) y casi no quedan profesores en las ciencias duras (matemática, física o química), cuando son el futuro. Más del 70% del PBI de la ciudad viene del rubro servicios y no formamos profesionales para eso”, describen los asesores e introducen el tema de la evaluación. “Por último, proponemos evaluar a los docentes y se rehúsan. Si vos hacés bien tu trabajo, ¿por qué te molestaría? Nos llaman conservadores, pero son ellos los conservadores”, culminan Falcón y Palacios.

El segundo proyecto de ley, presentado en septiembre de este año, tuvo, a grandes rasgos, dos cambios, (aunque poco significativos): plantea la coexistencia entre los profesorados y la nueva universidad y ya no se llamaría UniCABA, abocada a la formación docente, sino Universidad de la CABA, (con una mayor oferta disciplinar, aunque los docentes desconocen aún de qué se trata). Uno de los puntos más criticados del proyecto fue la no especificación de la procedencia de los fondos destinados a la creación de una nueva institución. En tal sentido, “se pedirá una extensión en el presupuesto destinado a educación”, comentan desde la Comisión de Educación.

¿Un aumento en medio de un contexto de ajuste? ¿Un aumento en el presupuesto para educación cuando se niegan viandas y becas, y los institutos y colegios no tienen vacantes disponibles?

Uno de los puntos más criticados del proyecto fue la no especificación de la procedencia de los fondos destinados a la creación de ésta nueva institución.

Lo cierto es que lo más preocupante, (para los profesorados) es la voluntad de examinar a los docentes. Se propone que el Poder Ejecutivo cree una comisión evaluadora que dependa del Ministerio de Educación, pero es el mismo Poder Ejecutivo quien propone UniCABA (es decir, la competencia). También es el Ejecutivo el encargado de poner, a dedo, el rectorado de UniCABA. Es decir, desaparece el principio de autonomía universitaria, tan cara a la historia de los altos estudios en la Argentina.

Con respecto al terreno de la evaluación, hace dos años los 29 profesorados acordaron una reforma (sobre planes de estudios, contenidos curriculares y métodos de enseñanza) para mejorar la situación de la formación docente y, por ende, de la educación en general. ¿Por qué el gobierno porteño cambió drásticamente de opinión? ¿O es que se quiere intervenir sobre uno de los sectores que más se opuso al ajuste?

Juan Pablo Sabino, profesor en el Joaquín V. González, (el mayor profesorado del país en orientaciones disponibles y matrícula total), dice al respecto: “Es cierto que hay problemas en el área de Matemática, por ejemplo. Hubo un cambio en la enseñanza de matemáticas (y de ciencias exactas) a nivel global y aquí todavía se está discutiendo la cuestión. Pero es un problema que ya fue planteado en 2008 y recién se avispa hoy Larreta, diez años después, cuando tienen todo el poder”. Luego devela: “Quieren menos discusión de la sociedad (áreas Humanísticas y Sociales) y más repetición -muchas veces sin compresión- de contenidos duros (Ciencias Exactas). Se busca competencia y eficiencia, dos aspectos buenos para el mercado”. También describe la preocupación en cuanto a la coexistencia de estos sistemas: “Antes querían crear UniCABA con todos adentro, pero ahora hay coexistencia, pero con evaluación que realizan ellos”.

Hace dos años los 29 profesorados acordaron una reforma para mejorar la formación docente, pero el gobierno porteño cambió drásticamente de opinión.

Este proyecto se encuadra en un proceso de gentrificación para redirigir el capital económico y simbólico hacia los más pudientes (es decir, marcar aún más la desigualdad). Pero la educación es vital, porque allí regulan la circulación de los saberes. Por eso buscan reformar la formación docente, el paso más importante para cambiar la educación”. Por último describe el rol que el oficialismo planea para los educadores: “Buscan un modelo de educación eficiente, a bajo costo y poca inversión. Buscan, con la excusa de los postítulos y convenios (que los terciarios no pueden ofrecer), vender una cartera de contenidos hacia todo el país, un nuevo modelo de educación virtual y de inserción temprana al mercado laboral”.

Los oídos del oficialismo porteño permanecieron sordos en todo momento. Tal fue la impunidad y la omisión ante el reclamo, que la última comisión de debate e intercambio discursivo entre rectores, profesores y alumnos de los profesorados y los dirigentes de Vamos Juntos (llevada a cabo el 16 de noviembre) comenzó y culminó convulsionada. Legislatura vallada, policías armados en las afueras, agentes de seguridad prepotentes dentro del recinto y el presidente de la Comisión teniendo que firmar el despacho de ley en otro lugar debido al efusivo reclamo dentro de las instalaciones. Fue solo un adelanto del escenario planteado para el día de la votación.

Oct 27, 2018 | DDHH, Novedades

Los represores Miguel Etchecolatz, Alberto Faustino Bulacio y Guillermo Horacio Ornstein. En la segunda fila, Federico Minicucci tapándose la cara.

El primer juicio a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, concluyó ayer en los tribunales de Comodoro Py. La causa investigó los delitos de lesa humanidad cometidos contra 125 personas entre 1974 y 1977, 64 de las cuales permanecen desaparecidas. Los imputados que llegaron a juicio oral fueron: Miguel Osvaldo Etchecolatz, José Félix Madrid, Guillermo Horacio Ornstein, Ángel Salerno, Carlos Alberto Tarantino, Federico Antonio Minicucci, Nildo Jesús Delgado, Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. Otros cinco imputados fallecieron durante el proceso judicial y uno fue apartado del juicio por incapacidad.

La sentencia estaba programada para las 12, aunque el tribunal compuesto por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Canero, hizo su aparición recién a las 13. Acto seguido, desfilaron los imputados hacia sus banquillos. Etchecolatz con el rostro tapado, el resto cabizbajo, todos bajo una catarata de abucheos. Cinco minutos fueron destinados para fotografiar a los acusados por cometer crímenes contra la humanidad, mientras que retratos de sus víctimas inundaban las sillas de la sala AMIA. Luego de las formalidades, el juez comenzó a leer una casi interminable lista de delitos de lesa humanidad cometidos por los nueve imputados. Inimaginables, estremecedores.

Trece horas y doce minutos. “Se condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de prisión perpetua”. Fue la primera sentencia leída por el tribunal. Erguido, Etchecolatz besaba un crucifijo al escuchar su veredicto. El rostro del genocida mostraba impaciencia por tener que escuchar la interminable enumeración de crímenes que cometió, y que el juez le recordaba: “Homicidios agravados por alevosía y premeditación; violaciones sexuales y abusos deshonestos reiterados; privaciones ilegales de la libertad; torturas, amenazas y tormentos; persecuciones seguidas de muertes”. Todo al por mayor. La extensa cantidad de víctimas y crímenes cometidos por el ex subcomisario de La Bonaerense tomó diez largos minutos para ser recitada. Tras conocerse la sentencia, la sala se fundió en aplausos y abrazos. Familiares, allegados, activistas y hasta periodistas unidos en un grito unísono de alivio y sensación de -siempre insuficiente y tardía- justicia.

Trece horas y doce minutos. “Se condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de prisión perpetua”. Fue la primera sentencia leída por el tribunal. Erguido, Etchecolatz besaba un crucifijo al escuchar su veredicto. El rostro del genocida mostraba impaciencia por tener que escuchar la interminable enumeración de crímenes que cometió, y que el juez le recordaba: “Homicidios agravados por alevosía y premeditación; violaciones sexuales y abusos deshonestos reiterados; privaciones ilegales de la libertad; torturas, amenazas y tormentos; persecuciones seguidas de muertes”. Todo al por mayor. La extensa cantidad de víctimas y crímenes cometidos por el ex subcomisario de La Bonaerense tomó diez largos minutos para ser recitada. Tras conocerse la sentencia, la sala se fundió en aplausos y abrazos. Familiares, allegados, activistas y hasta periodistas unidos en un grito unísono de alivio y sensación de -siempre insuficiente y tardía- justicia.

Minutos más tarde, conocería su porvenir Federico Minicucci, ex jefe de Infantería de La Tablada. Cabizbajo y con aspecto de resignación ante el tribunal, recibió la misma condena que Etchecolatz: “Prisión perpetua”, dijo el juez, abucheos y silbidos le dedicó la sala. En el marco de la causa Puente 12/Comisaría de Monte Grande, Minicucci fue autor del secuestro de catorce personas, un homicidio y reiteradas violaciones.

Luego fue el turno de los oficiales de Monte Grande. Nildo Delgado recibió una condena de siete años y seis meses de reclusión. Le siguió Alberto Bulacio, con ocho años de prisión, e instantes más tarde se supo la pena para Daniel Mancuso, a seis años, así como también se dispuso sus detenciones inmediatas. Los tres represores persiguieron y desaparecieron a trece personas.

Alberto Faustino Bulacio, Guillermo Horacio Ornstein y Carlos Alberto Tarantino.

La injusticia tuvo cita en Comodoro Py hacia las 13:25. Fue entonces cuando el juez decidió comunicar la decisión del tribunal de absolver de todos sus cargos a José Félix Madrid y Guillermo Ornstein, ex subinspectores de la Policía de Buenos Aires, como también a Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, agentes de la misma Policía. Los acusados persiguieron, amenazaron y secuestraron personas. Sin embargo, el tribunal les dio el beneficio de la impunidad por considerar prescriptas sus causas.

La incredulidad y desazón cundieron en la sala AMIA. Acababan de dejar libres a cuatro participantes del plan sistemático de amedrentamiento y secuestros. La condena del público también alcanzó al trío de jueces: “¡Qué vergüenza! ¡Cómplices! ¡Corruptos! ¡Inoperantes!”, gritaron los presentes. Los silbidos, en señal de reprobación al veredicto, fueron un trémolo.

“Como a los nazis les va a pasar/ adonde vayan los iremos a buscar”, cantó el salón AMIA entero, menos los jueces y los imputados. La sociedad ya los condenó.

Dos menos cuarto. Terminó el juicio y las cabezas meneaban de un lado a otro, buscando explicación, algunas lágrimas no encontraron resistencia. Los abrazos por doquier eran una demostración de unidad y una promesa de tenacidad frente a lo venidero.

“Una sentencia salomónica. Por un lado, se condenó a Etchecolatz y Minicucci con todo el rigor que corresponde. Y un trato diferenciado para con el resto, cuyos crímenes no son considerados de lesa humanidad”, explicó el abogado querellante, Pablo Llonto.

El sabor fue a medias. Justicia e impunidad en un mismo veredicto. Para Miguel Santucho, por su madre, Cristina Navajas y su tía Manuela Santucho, desaparecidas en julio de 1976, se consiguió justicia. Los de Cristina y Manuela fueron casos que decantaron en la condena de Etchecolatz. Sin embargo, tanto él como la totalidad de los presentes en Comodoro Py resaltaban en cada diálogo la falta de justicia por las cuatro absoluciones.

Para Miguel Santucho, por su madre, Cristina Navajas y su tía Manuela Santucho, desaparecidas en julio de 1976, se consiguió justicia. Los de Cristina y Manuela fueron casos que decantaron en la condena de Etchecolatz. Sin embargo, tanto él como la totalidad de los presentes en Comodoro Py resaltaban en cada diálogo la falta de justicia por las cuatro absoluciones.

“Fue una tomada de pelo. Se trataron de causas con más de cien víctimas y condenaron sólo a dos genocidas. Con otros tres fueron laxos y absolvieron al resto. Pero vamos a seguir, como lo hicimos siempre. Es importante que la sociedad sepa qué hicieron. Que el país sea su cárcel para ellos, ésa es la verdadera condena”, comentó a ANCCOM Miguel Santucho, quien además busca a su hermano nacido en cautiverio. Diez de las 125 víctimas de este juicio se encontraban embarazadas al momento de su secuestro. Los acusados no sólo no se arrepintieron de sus crímenes, sino que tampoco brindaron información sobre el paradero de esos niños y niñas, hoy hombre y mujeres, que sus familias aún continúan buscando.

Oct 25, 2018 | DDHH, Novedades

La última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y llevada a cabo entre 1976 y 1983, se encargó de hacer desaparecer a 30.000 personas. Con secuestros, torturas y asesinatos, marcó un antes y un después en la historia de cada argentino. Dispuso también el robo sistemático de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que habían sido secuestrados junto a ellas, sustituyéndoles la identidad, imponiéndoles una vida de ocultamiento y mentiras, en donde hay más preguntas que respuestas.

En plena dictadura y en absoluta soledad, un grupo de mujeres se instaló alrededor de la Pirámide de Mayo como una forma de presión para conocer el paradero de cada desaparecido. Fueron llamadas Madres de Plaza de Mayo, pero muchas de ellas también estaban buscando a los hijos de sus hijas y comenzaron a reunirse para esa otra búsqueda. Primero fueron doce y se nombraron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Luego adoptaron el nombre con que la prensa internacional las empezaría a llamar: Abuelas de Plaza de Mayo.

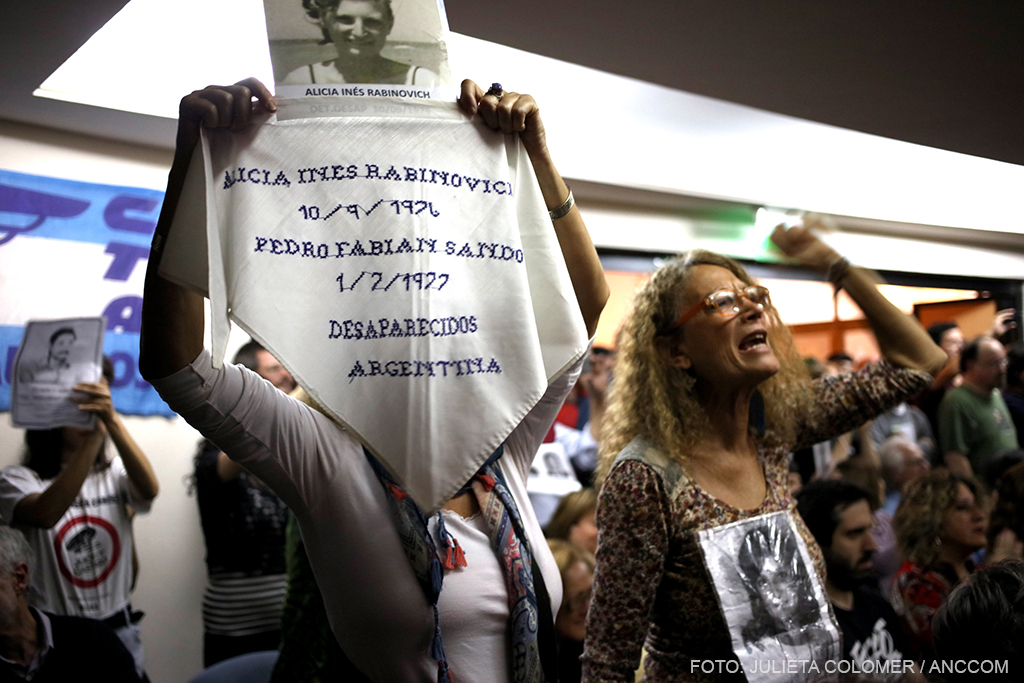

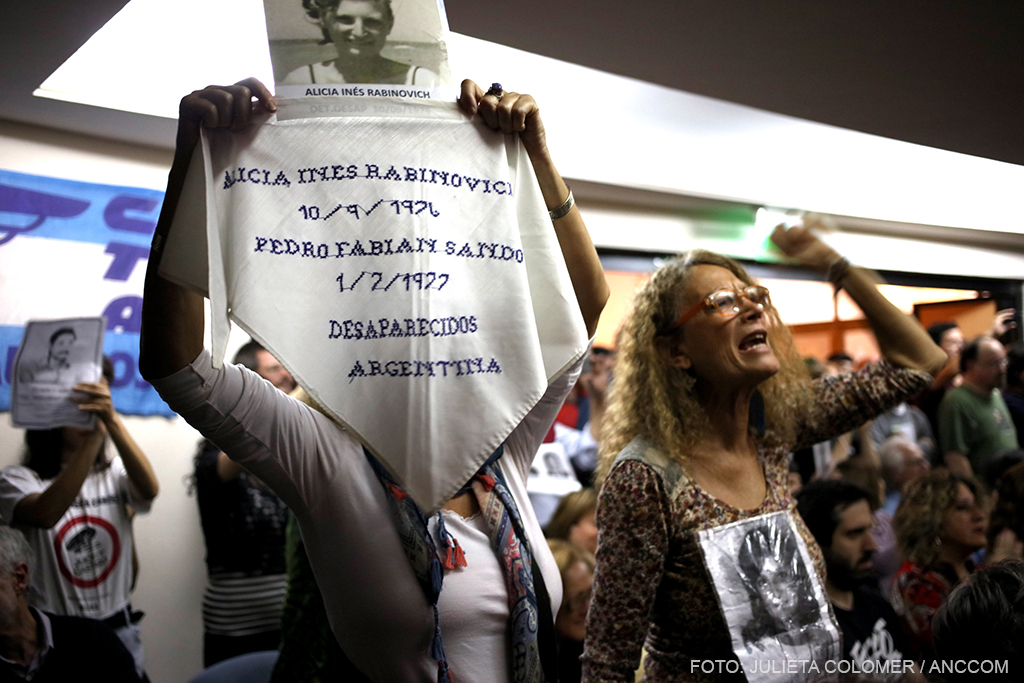

Con un pañuelo blanco en la cabeza, hecho con tela de pañales, Madres y Abuelas se volvieron soberanas de la memoria, la verdad y la justicia. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, establecido en 2004, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietas y nietos apropiados. A la fecha, ya lograron restituir la identidad a 128. Esos hombres y mujeres hoy pueden saber quiénes son y reconocerse en sus historias familiares. Ahora tienen la libertad y la verdad en sus manos.

A 41 años del inicio de esta lucha, ANCCOM se reunió con cinco nietos y nietas que repasan, a través de sus historias, la lucha y logros de una institución que creció a fuerza de amor, creatividad y trabajo colectivo. Cada restitución trajo un aprendizaje, y la experiencia construyó las herramientas para que la identidad sea considerada un derecho inalienable. Todavía son más de 300 los nietos y nietas que se siguen buscando.

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta N°4

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta recuperada.

El 31 de octubre de 1977, Mirta Britos fue secuestrada en una plaza de Villa Ballester. Sus dos hijas, con quienes se encontraba, quedaron abandonadas en el medio de esa plaza. Tatiana, de 3 años y Laura, de 3 meses, dos NN en la vía pública. “Mi hermana fue llevada al Hospital Pedro de Elizalde (Casa Cuna) y yo a un orfanato en Villa Elisa”, cuenta Tatiana.

A su vez, Carlos e Inés Sfiligoy habían presentado una solicitud de adopción en el Juzgado de San Martín. “Al tiempo les notifican que les habían adjudicado un bebé, que no era ni mi hermana, ni yo. Cuando van al juzgado, curiosamente ese mismo día yo estaba allí, y también mi hermana, luego de haber estado separadas por seis meses, para que nos realizaran exámenes”.

Inés estaba preparada para adoptar ese otro bebé, pero en el juzgado se topó con una enfermera que tenía en brazos a la hermana de Tatiana y le pidió a la secretaria del juzgado adoptarla. Se la niegan tres veces. “Mi mamá empezó a insistir hasta que consiguió el sí”. En ese momento, Tatiana estaba en una oficina, frente a la que estaban Inés y Laura. Ambas eran NN, un universo de desconexión las separaba, no había razones para pensar una relación entre ellas. “Me iban a dar en adopción a otra familia. Empiezo a llamar la atención, hago lío, cosas de una nena de tres años. Inés, al oír, pregunta por mí. Quien estaba con ella le comenta, pidiendo discreción, que se trataba de la hermana de la beba que había elegido adoptar”. La insistencia se duplicó, porque tanto Inés como Carlos también pidieron por Tatiana.

Tatiana Ruarte Britos nació el 11 de julio de 1973 y es fruto de la relación de María con Oscar Ruarte. La unión entre ellos se terminó poco tiempo después de haber nacido Tatiana. María Graciela conoció a Alberto Jotar, con quien tuvo a Laura Malena Jotar Britos, nacida el 13 de agosto de 1977. Hoy Laura es Mara Sfiligoy. Los Sfiligoy sospechaban sobre el origen de sus hijas a pesar del rotundo ‘son dos NN’ que les informaba el juzgado. “A Inés le hacía ruido que hayamos sido abandonadas juntas en una plaza, por lo que recurrió al juez para saber si teníamos familia, y recibió como respuesta un ‘No, señora. No pregunte más’ ”.

En 1980 llegaron las Abuelas, tras una investigación que surgió a partir de una foto con la que contaban como única herramienta. “No había ADN, no había nada“, dice Tatiana. Por la edad de Tatiana debía haber alguna información que fue dada por alguien que se compadeció. “Así detectaron que yo pasé por ese juzgado, que estaba en el período de guarda y camino a la adopción. Se empiezan a conocer mi familia biológica con la adoptiva y el juez dispone un ´arréglense las partes´. Nosotras teníamos tres abuelas (por parte de mi papá, del papá de Mara y nuestra mamá) -describe-. Mis padres adoptivos nunca se opusieron a nuestra familia biológica ni a saber nuestro origen. Se dispusieron regímenes de visita para que estén en contacto ambas partes. Se conformó una familia ensamblada. La adopción tardó en salir ocho años y fue para mí, un alivio. Nunca me ocultaron mi origen, mis padres adoptivos tenían las mismas incertidumbres. Las dos familias se entendieron”.

En años delicados de madurez, Tatiana comenzó a preguntarse por sus padres: “¿Estarán vivos? ¿Los encontraré en algún momento? Eran preguntas constantes, pero a los 12 años me dí cuenta de que no, que seguramente habían muerto”. A los 18 años se anotó en clases de teatro: “Le comenté a mi abuela. Se quedó boquiabierta. Luego me contó que mis padres hacían teatro a la misma edad. Hasta ese momento no sabía, y enterarme fue verme en un espejo”. Tatiana reflexiona: “La identidad es una construcción. Si no, no se explica. Que la verdad haya salido a la luz implica repensarse todo el tiempo. Hay un antes y un después”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, nieta N° 64

Claudia Victoria Poblete Hlaczik sosteniendo una foto de sus padres, Marta Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa, desaparecidos desde el 28/11/1978

El 28 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Roa y Marta Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo junto con su hija Claudia. La niña fue apropiada e inscripta como hija biológica por Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira, con el nombre de Mercedes Beatriz Landa. La partida de nacimiento falsa fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié. En 1999, Mercedes fue citada por el juez Gabriel Cavallo para que se realizara los análisis inmunogenéticos que confirmaron su identidad.

“Restituí mi identidad en el 2001. Me llegó una notificación para hacerme el ADN, posiblemente fuera hija de desaparecidos. Si bien en la adolescencia tenía algunas dudas, más que nada por la edad de mis apropiadores que eran personas mayores, no sabía nada de Abuelas, ni que había niños apropiados. Me pasé toda la vida mirando para otro lado. Había indicios claros. Antes de presentarme en el juzgado, hablé con mis apropiadores del tema. Me dijeron que estaba todo armado, que era mentira, que lo hacían para perseguir a los militares. Lo negaron. Sostenían que era su hija biológica. Según ellos no tenían fotos de mi apropiadora embarazada, porque se las habían robado”.

Como sospechaban las Abuelas, el resultado fue positivo. Mercedes era Claudia. “En la carpeta que me dieron había una foto mía de bebé, la vi y me reconocí. Había fotos de mis padres. Eso me sacudió. Empecé a llorar, era mucho para procesar”. El día que recibió el resultado, conoció a su abuela Buscarita, su tía Erika y su tío Fernando. “Yo lloraba, me quería ir, pero me dijeron que hacía mucho me esperaban. Ahí empecé a construir un vínculo”.

Sus apropiadores sostuvieron una mentira durante 22 años. “Siempre muy cuidada, nunca viajaba sola, te llevo y te traigo; a tal casa no vas; con éste no hablás. Ese cerco era por el miedo de que me llegara la noticia. Toda una vida con esa sensación de que había algo raro, con cosas que no encajaban”.

A pesar de conocer a su familia de origen, Claudia continuó el vínculo con sus apropiadores. “Había algo afectivo y de culpa. Un no querer abandonarlos. Cuando nació mi hija empecé a tomar distancia. Esa culpa prolongaba la apropiación. Entendí lo que ellos habían hecho. Todos los días sostenían una mentira, me miraban a los ojos y no me decían la verdad”. La relación llegó a su fin cuando le dijeron que no se arrepintieron de lo que hicieron. “Mi apropiador no estaba de acuerdo con desaparecer gente. Decía que había que hacer como Pinochet o Franco: paredón y fusilarlos. Ésa era su concepción del mundo. Decía que las Madres de Plaza de Mayo no habían cuidado a sus hijos, que la mayoría había viajado a Europa. Esa era verdad con la que yo crecí y la que defendía”.

Con el tiempo Claudia pudo dejar atrás a Mercedes. “Tenía miedo, estaba conflictuada, pero me cambió la forma de ver el mundo. Vivía en una burbuja, y de golpe andar sola por la calle, salir a cualquier hora o con quien quería fueron cosas que, simbólicamente, tuvieron que ver con la libertad”. Sobre la identidad dice: “Reencontrarte es una transición dolorosa, es no tener a tus padres, no saber qué pasó con ellos. Tenés heridas abiertas. Cuando mi abuela habla del tema se emociona. Nosotras tuvimos la posibilidad de reencontrarnos, encontrar vida para sanar algo”.

Laura Catalina de Sanctis Ovando, nieta N°94

“Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’, dijo Laura Catalina de Sanctis Ovando

Miryam Ovando fue secuestrada el 1° de abril de 1977, cuando se encontraba embarazada de seis meses. Permaneció detenida en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo. Raúl René de Sanctis también fue secuestrado.

Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña, a la cual llamó Laura Catalina.

“Fui restituida en el año 2008. Sabía que no era hija de quienes decían ser mis padres. En la televisión vi una propaganda de Abuelas. Me di cuenta que esa era mi realidad.” Catalina tenía dudas: “Hacía preguntas, pero siempre las respuestas eran esquivas. Ninguna cerraba, pero las tomaba como válidas. Decían que mi familia no me había querido y que ellos me rescataron. También que mis papás murieron en un enfrentamiento.”

Catalina pudo confirmar en primera persona que las mujeres de los oficiales iban a algunos Centros Clandestinos a mirar a las parturientas para ver con qué bebé se quedaban. “En mi casa no había fotos embarazada de la mujer que me crió. Me decía que nací con bajo peso y que estuve en incubadora. Mis papás no podían haber muerto en un enfrentamiento, porque si ella me fue a buscar cuando yo nací, mi mamá no estaba muerta. La tenían cautiva y dio a luz”.

La trama de ocultamiento fue difícil de desenredar: “Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’. Ella lo reconoció. Como era muy comunicativa, los podía exponer. Me dijo que si yo hacía algo para conocer mi identidad, si me acercaba a Abuelas, ellos iban a ir presos. Con mi apropiador nunca hablé del tema. Era perverso. Ella seguro le contó, porque cuando fui creciendo en las discusiones políticas, me insultaba diciéndome «zurda de mierda”.

Catalina decidió continuar con su vida sin hablar del tema. “Lo traté con terapia, aunque después de eso deje de ir. Tenía el terror de que alguien lo supiera por ese fantasma de quiénes eran los montoneros y subversivos, y por pensar que era hija de plantabombas. Por otro lado, estaba la duda sobre si era hija de mi apropiador, que hubiera violado a una militante secuestrada. Decidía no pensar”.

Catalina mantuvo la cabeza ocupada hasta que una persona allegada hizo la denuncia. Ahí llegaron de Abuelas: “El nieto Manuel Gonçalves Granada fue quien se acercó por ellas. Tenían sospechas. Me propuso hacerme un análisis y me dio una carpeta. Ahí empezó mi delirio de escapatoria”. Como una prófuga, Catalina huyó con su marido para evitar que pudieran tomarle muestras de ADN. “Lo que quería era escapar del planeta, de mi vida. Me asustaba el juicio”. Luego llegó el allanamiento. “Mis apropiadores se descompensaron”. El resultado de ADN le confirmó lo que ella presentía: era hija de desaparecidos.

En el 2010 fue a Rosario para conocer a su familia. “Empecé a tener curiosidad sobre quiénes eran mis padres, así me fueron contando. El primo de mi papá me dijo que Abuelas había hecho un archivo para mí. Y del miedo de no querer saber nada con el juicio, pasé a pedir ser querellante en la causa”. Junto con las fotos de sus padres, Catalina recibió una carta. “Había sido presentada por mis abuelos en la causa de búsqueda. La habían recibido después que yo nací. Mi madre la escribió estando en cautiverio”. Ahí fue cuando comenzó a distanciarse de las personas que la criaron. “Me molestaba hablar de madre y padre cuando no lo eran. Mi apropiadora me decía que lo volvería hacer, que fue por amor. La extrañaba, la quería. Me dolió, pero después me hizo daño, reafirmé que viví en un engaño”.

Catalina pudo reconstruir su historia, recuperar su identidad y saberse libre. “La identidad tiene que ver con la elección. Tiene que ver con la construcción de uno mismo. Debe conocerse la verdad y también la libertad. El que haya mentiras y ocultamiento no permite definir libremente qué quiere ser uno, cómo pararse frente al mundo”.

Guillermo Martín Amarilla Molfino, nieto N°99

Guillermo Martín Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, desaparecidos desde el 17/10/1979.

Guillermo Amarilla y Marcela Molfino fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979, en la vía pública. A Marcela se la llevaron, con sus tres hijos, de su domicilio. Los menores fueron enviados a Chaco, y entregados a su abuela materna. El matrimonio, a Campo de Mayo. Pero nadie sabía que Marcela estaba embarazada de un mes, y que allí, en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nacería Guillermo Martín.

“Fue una infancia construida desde una apropiación. Una mentira. Recuerdo la soledad en la casa de mis padres. Jorge era de Inteligencia. Aída, farmacéutica. Había una ausencia física de ambos durante todo el día. Cuando llegaban de trabajar, todo se convertía en un ambiente bélico entre ellos. Mi rol era poner paños fríos. No podía respirar en ese ambiente. Disfrutaba de estar en el colegio, o jugando con mis amigos en la calle. La felicidad estaba afuera”.

Guillermo da cuenta de cómo el silencio permitió la mentira. “En casa no se hablaba de la dictadura, tampoco de Abuelas. Él, por su trabajo, hablaba poco. Cuando lo hacía, era en desmedro de los movimientos sociales. “Eran terroristas que había que hacerlos mierda”, decía. No había crítica, eran el enemigo. Yo llegaba con mis preguntas a casa, y eran sus silencios y lo que no se decía, lo que abría más dudas”. El apropiador de Guillermo falleció. “Fue un alivio su muerte, no más guerra. Tanto alivio que empezaron a haber miles de preguntas, pero no sabía hacia dónde dirigirlas. No me preguntaba si era un nieto, pero y sí si mis padres eran realmente mis padres. Había culpa en mí por dudar sobre mi origen.”

El proceso de búsqueda interior fue largo. “Seguí con mis dudas en una vida normal. Hasta que a mis veintisiete, en 2007, ví un capítulo de TV por la Identidad y decidí ir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Allí tomaron la denuncia, hicieron la prueba de compatibilidad genética y dio negativo. No era hijo de desaparecidos. Se bajó la persiana, tuve una respuesta y abandoné la búsqueda”.

En agosto de 2009, un sobreviviente de Campo de Mayo denunció que el 27 de junio de 1979 Marcela dio a luz a un pequeño. Dio a luz a Guillermo. “A mí no me llegó nada sobre esa denuncia, ni tampoco la confirmación de la filiación que salió el 30 de octubre. Sí a mi familia biológica, quienes viajaron hacia Buenos Aires sin saber si yo quería recibirlos. Yo me entero el 2 de noviembre por parte de CONADI, Abuelas y mi familia. Y obvio que quería recibirlos, se cumplió mi sueño de tener hermanos, tenía tres. Me contaron mi historia, la de mis viejos. Pareció que nos conocíamos de toda la vida”.

A Guillermo le gustó, toda la vida, hacer música. Tal es así que formó una banda de tango (entre otras) y se encargó del acordeón, mismo instrumento que tocaba su madre en su Chaco natal. “La identidad es una construcción diaria. A nosotros, los nietos restituidos, Abuelas nos entregan la verdad. Un nombre, una historia, la de nuestros padres. Pero no se detiene ahí la identidad, porque uno de los ejes de ella es la memoria, y la memoria se va tejiendo, no se crea con un examen de ADN. La memoria es también social, es entender que la dictadura y las desapariciones pasaron y que nosotros somos parte y resultado de eso”.

Ezequiel Rochistein Tauro, nieto N°102

Ezequiel junto a las fotos de sus padres biológicos, María Graciela Tauro y Jorge Rochistein.

María Graciela Tauro y Jorge Rochistein fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 y luego llevados al Centro Clandestino de Detención Mansión Seré. Después, María Graciela fue trasladada a la ESMA. Allí, no se sabe cuándo, nació Ezequiel. “Realmente no sé cuándo nací, tampoco hay testimonios sobre alguna fecha exacta, sino que algo aproximado. Pudo ser entre septiembre y octubre, pero mi partida de nacimiento dice 1 de noviembre”.

Ezequiel reconstruye cómo era la vida con sus apropiadores: “Mi vieja de crianza contó que un día llegó de trabajar y se encontró conmigo en la cama matrimonial. Era un bebé con pocos días de vida”. La relación entre sus apropiadores era de discusiones constantes. “A mis 17 años, se separan y él se va de la casa. En cuanto a mí, cero sospechas. Ni por asomo pensé que era hijo de desaparecidos”.

Ezequiel diferencia entre su apropiadora y su apropiador. “Él sí conocía mi origen. Tuvo responsabilidades legales, de hecho está prófugo. No se hizo cargo de mi apropiación. No diferencio si me cuidaba a mí o se cuidaba él”, confiesa.

Vivió una vida normal hasta diciembre de 2001, cuando una denuncia de un ex represor sugirió que Ezequiel podría ser el hijo de Rochistein y Tauro. Por ello, la jueza María Servini de Cubría le envió una citación judicial. “Fue una paparruchada. Se sentó delante mío, me comentó que podía ser hijo de desaparecidos y preguntó si me quería realizar un ADN. Yo me rehusé, así que se levantó y se fue”. En mayo de 2002, la jueza citó a declarar a su expropiadora. “Me puse los guantes para defenderla. No quería que la molestaran”. Esa fue toda la intervención de Cubría. En 2006 la jueza se declaró incompetente y la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien ordena un ADN. “Me negué, incluso la Corte Suprema me respaldó”. En 2008 el juzgado dictó un allanamiento, para poder tomar muestras de ADN a través de objetos personales. “Ya estaba enterado y entonces dí ropa y un cepillo de dientes que no eran míos, por lo que el análisis dio negativo”.

Sin embargo, la verdad se le presentó: “Junio de 2010. Salgo de trabajar y siento que me llaman por mi nombre. Dos civiles de Interpol tenían una notificación para llevarme al juzgado de manera amable o no amable, daba igual. En el juzgado, el secretario del juez me pide ropa pero me niego. El juez me dice: ‘Ezequiel, de acá no salís sin la muestra’”. En septiembre de 2010 lo llamó Nilda Garré -ministra de Defensa en ese entonces- y le comunicó que era hijo de desaparecidos. “Me hizo hablar con gente de CONADI, y tiempo después conocí a mi abuela, tíos y primos biológicos. Me mostraron fotos de mi mamá biológica y era idéntica a mis hijas”.

Ezequiel estudió Economía en la Universidad del Salvador. Tiempo después se enteró que su padre biológico, Jorge, cursó la misma carrera en la Universidad Nacional del Sur. “Lo tenía en la sangre”, dice. Ezequiel reflexiona: “Mi identidad es algo que estoy construyendo. No me siento diferente con otro apellido, pero tengo otra conciencia. Es una reflexión constante sobre mi historia y mi familia biológica”.