Ene 17, 2017 | Culturas

Tenía 26 años y ya había dirigido tres cortometrajes cuando, en 1990, su carrera en el mundo del cine tomó un giro inesperado. Ese año, 300 negativos fueron robados de los laboratorios Alex, uno de los más utilizados por los cineastas locales para revelar los metros y metros de material fílmico. Entre ellos estaban los negativos de tres películas que su padre, Néstor Gaffet, había producido junto al director Leopoldo Torre Nilsson: Fin de fiesta (1960), Un guapo del 900 (1960) y La mano en la trampa (1961).

“Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. El robo de aquellas películas, parte de su legado, fue como si me hubieran cortado una mano”, confiesa Hernán Gaffet, hijo de Néstor y director de documentales como Argentina Beat y Oscar Alemán, vida con swing, entre otros. Pero, más allá del valor sentimental que tenían para él, la desaparición de estas películas (consideradas entre las mejores de la cinematografía de Torre Nilsson) significó una enorme pérdida para el cine nacional: La mano en la trampa había sido galardonada en Cannes con el premio de la crítica internacional y Torre Nilsson llegó a ser reconocido por el British Film Institute como uno de los mejores diez directores del mundo.

La angustia de Gaffet dio paso a una pregunta: ¿qué pasa con aquellos films que ya cumplieron su ciclo comercial en las salas pero continúan siendo parte de la memoria audiovisual del país? Fue así como, a partir de esta situación dolorosa, el director comenzó a investigar cuál era el estado de preservación del cine argentino y cómo era posible que películas fundamentales para nuestra historia, como las de Torre Nilsson, hubieran desaparecido de esa manera.

“Es inconcebible que en el siglo XXI, cuando se habla de política audiovisual, no se hable de preservación. Hasta hace poco se hablaba en la Argentina de política audiovisual como la política que fomenta la producción e interviene en la distribución y en la exhibición. Pero nunca se habló de lo que para mí es la cuarta columna: la preservación” sintetiza Gaffet. Es que el robo en los laboratorios Alex no es más que un síntoma de un problema mucho más complejo y estructural que el Estado viene arrastrando desde hace años: la falta de políticas en materia de conservación y preservación audiovisual.

Una vieja deuda

La Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, también conocida como CINAIN, es un organismo descentralizado que podría haber salvado las tres películas de Torre Nilsson. Su función es “recuperar, restaurar, mantener, preservar y difundir el acervo audiovisual nacional y universal”. Sin embargo, a pesar de haberse aprobado su creación en 1999 -tras un proyecto de ley presentado por Pino Solanas-, la Cinemateca nacional aún no existe.

“CINAIN sería el corazón de la política audiovisual si es que la quieren implementar. Si no quieren la CINAIN, cualquier otra cosa va a ser un simulacro” afirma Gaffet, que en 2010 fue nombrado delegado organizador por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para la creación de la cinemateca.

Ese año, CINAIN volvía a cobrar impulso gracias a la reglamentación de su ley, que llegaba con once años de demora. Liliana Mazure se encontraba al frente del INCAA, que dependía de la entonces Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia. Al parecer, los funcionarios no se entendieron bien: “La voluntad política para avanzar con el tema de la cinemateca siempre fue del lado de Liliana Mazure, no así del lado de Coscia -explica Gaffet- Cada vez que intentábamos avanzar, en Cultura ponían freno. Nosotros llegamos a sugerir una estructura y, mientras esperábamos una contestación formal que nunca llegó, devolvieron el expediente porque faltaba una coma, porque no estaba bien tabulado el escrito. Cosas increíbles”.

De esta manera, la cinemateca continuó existiendo sólo en papeles y Gaffet abandonó el cargo para enfocarse en la elaboración de un plan estratégico patrimonial solicitado por el programa Mercosur Audiovisual. Desde su salida en 2012 hasta agosto de 2016, no hubo ningún otro delegado organizador para la creación de la CINAIN.

Se estima que el noventa por ciento del cine mudo argentino se perdió para siempre y que casi la mitad del sonoro corrió la misma suerte. Para intentar frenar esta situación crítica, distintas entidades públicas dedicadas a la preservación han trabajado de manera independiente ante la ausencia de un organismo estatal que centralice estos esfuerzos.

“No hay un espacio que nuclee y que funcione como articulador. Por lo tanto, los trabajos que se han hecho en los últimos años están sujetos a proyectos muy puntuales. Lo que se hizo fue muy específico, para lograr salvar esas películas que estaban en riesgo” explica Andrés Levinson, historiador e investigador del Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken.

Este fue el caso de Amalia, película dirigida por Enrique García Velloso, estrenada en 1914 y considerada el primer largometraje de ficción realizado en Argentina. El Museo del Cine tenía una copia muy deteriorada que, además, creían que era la última. Por eso, fue necesario hacer escanear la copia y después crear un nuevo negativo que les permitiese ganar más tiempo para restaurar la película: “Ahora tenemos 150 años más para conseguir el dinero para restaurar Amalia. Antes teníamos sólo seis meses, porque el nitrato se estaba muriendo”, afirmó en aquella ocasión Paula Félix Didier, directora de esa institución, a La Nación.

Coleccionistas particulares e instituciones privadas también crearon sus propios depósitos para guardar las películas que iban rescatando de diferentes lugares. Entre ellos, uno de los más destacados es Fernando Martín Peña, docente, historiador e investigador, que además conduce el programa Filmoteca, temas de cine en la TV Pública. Peña es quien poseía copias en 16 milímetros de las tres películas robadas de Torre Nilsson gracias a las cuales los films aún se preservan.

Junto a Gaffet y otros especialistas, Peña fundó en 2002 APrOCINAIN (Asociación Pro Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional), para concientizar acerca de la importancia de la preservación de nuestro cine e impulsar la creación de la cinemateca nacional.

“APROCINAIN hace rato que no funciona; se disolvió cuando se reglamentó la ley en 2010 porque ya no tenía razón de existir como entidad –explica Peña-. Creo que tendría que haber alguien que tome la posta y haga el esfuerzo que nosotros hicimos en su momento ya sea para apoyar esta gestión o enfrentarla si no hacen lo que prometieron que iban a hacer. Lo que me parece un poco difícil es que lo haga yo, porque ya hice once años de laburo y rescaté no sé cuántas películas. No me quiero mandar la parte pero me parece que yo ya cumplí”.

Cambio de paradigma

En mayo de 2016, la necesidad de que se ponga en funcionamiento la Cinemateca nacional volvió a resonar a partir del cierre del laboratorio de la empresa Cinecolor, el último que revelaba material fílmico en Argentina. “La tecnología hizo que el laboratorio se convirtiera en insustentable y aguantó más de lo que los más optimistas augurábamos”, explicó entonces Alberto Acevedo, gerente de cinematografía de la empresa, a través de cuenta de Facebook.

“Las nuevas normas cinematográficas, las que reemplazan a las normas fílmicas, las hacen y diseñan las mayores productoras y distribuidoras de Estados Unidos. Básicamente, lo que buscan es reducir sensiblemente los costos de producción y de distribución. Tanto en la captura de la cámara digital como en la distribución del DCP [Digital Cinema Package], lo que se busca es bajar costos”, explica Víctor Vasini, supervisor de post-producción de la empresa que hoy sólo se dedica al procesamiento de imágenes digitales.

En una nota del 18 de mayo de 2016 en el diario Clarín, directores como Luis Puenzo y Pablo Trapero se lamentaron por la desaparición del laboratorio, que significó también la desaparición de la posibilidad de procesar y restaurar este tipo de material y, por lo tanto, el riesgo de perder toda la producción audiovisual del país que aún se encuentra en ese formato. Cinecolor fue el encargado, por ejemplo, de realizar la remasterización digital de La historia oficial.

En ese sentido, el cierre del último laboratorio fotoquímico a nivel industrial en el país y en la región supone un golpe más al frágil estado del legado cinematográfico argentino. Aún así, su reapertura no solucionaría el problema.

Conservar, preservar y restaurar

Para salvar el material fílmico se deben garantizar tres cosas: su conservación, su preservación y su restauración. Cinecolor sólo podía ayudar con la preservación y, en cierta medida, con la restauración. La conservación fue y continúa siendo uno de los mayores desafíos en el país.

“Una cosa es preservar y otra cosa es restaurar. Son raros los casos de restauración en Argentina -advierte Levinson, que se especializa en la historia del cine mudo nacional- Restaurar es tratar de devolverle a las películas sus rasgos, sus características originales”.

La preservación, en cambio, consiste en salvar la película a través de la creación de un nuevo negativo o copia máster. La copia máster de una película es la matriz desde la cual se crean las copias positivas, que son las que se usan para exhibir el film en las salas. Esto es necesario cuando el negativo original se pierde o se encuentra muy deteriorado. El deterioro puede ocurrir porque el film fue conservado en malas condiciones o bien porque se hicieron muchas copias positivas a partir del negativo; al hacerse por contacto directo, las copias van gastando al negativo original. Para evitar que la película se pierda para siempre, se hace un nuevo negativo a partir del original o, si esto no es posible, a partir de alguna copia en positivo. En este último caso, la nueva matriz es conocida como internegativo.

“Lo que hicimos con Amalia fue primero preservar la película con un negativo nuevo. De ese negativo hicimos una digitalización y en esa digitalización hicimos algunos retoques tratando de devolverle su apariencia original. Pero no pudimos hacer una verdadera restauración quitando rayas y haciendo un trabajo más minucioso porque no había recursos para hacerlo. En general, lo que habitualmente hacemos es preservar las películas […] Acá casi no tenemos la posibilidad de hacer una verdadera restauración porque no tenemos los recursos. Ni siquiera en Cinecolor, en su momento”, aclara el investigador.

La conservación es, sin embargo, uno de los problemas más grandes a la hora de proteger el acervo cinematográfico nacional. Para conservar una película en fílmico es necesario garantizar condiciones de temperatura, humedad y ventilación que eviten su deterioro, ya que se trata de un material que sufre mucho las altas temperaturas y tanto el exceso como la carencia de humedad. Pero la construcción de lugares con estas características implica un gasto que ni el Estado ni los privados están actualmente en condiciones de afrontar. Mientras tanto, las películas son conservadas en archivos como los del Museo del Cine que, a pesar de retrasar en cierta medida el proceso de deterioro, no brindan todas las condiciones necesarias para detenerlo completamente, según explica Lenvinson.

Si bien Levinson aclara que Cinecolor no era un lugar para guardar películas, ya que sus depósitos no cumplían con los requisitos que necesita el material fílmico, reconoce que sí se trataba del último laboratorio capaz de revelar y copiar. Justamente, fue Cinecolor la empresa encargada de crear el internegativo que permitió al Museo del Cine salvar Amalia. En ese sentido, su cierre complicó aún más la preservación de películas que continúan deteriorándose y que ahora no tienen un laboratorio que pueda producir nuevos negativos para salvarlas del olvido.

La noción de conservación quizás invoca una idea poco dinámica de cómo debería funcionar un archivo audiovisual, limitándolo a un lugar de acopio: “Una cinemateca no es un reservorio de cosas viejas. Parte de ella es el depósito, el lugar donde se guardan las viejas películas. Pero mucho antes que eso, y mucho más complejo que eso, es una institución educativa que contiene un archivo lo que le da sentido a guardar ese material viejo es la difusión de esos materiales, sino no tiene sentido”, remarca Gaffet.

Ante la falta de depósitos, los diferentes organismos involucrados en tareas de conservación y preservación intentaron mejorar el estado de sus archivos: “En los últimos años del kirchnerismo se hizo muchísimo, pero no estuvo centralizado. Al no haber una cinemateca nacional, lo que se hizo fue implementar medidas muy concretas para mejorar el estado de conservación de varios archivos en distintos lugares. Por ejemplo, el de Canal 7; Tristán Bauer hizo muchísimo para sistematizar el archivo del 7 y también construyó dentro del canal, que no había, un espacio adecuado para tener el fílmico que el canal tenía y que estaba tirado en distintos lugares”, destaca Peña.

También rescata el trabajo de Paula Félix Didier que “en ocho años logró transformar completamente el Museo del Cine”. Hoy tiene su sede al lado de la Usina del Arte y cuenta con una cineteca -donde conservan el material audiovisual- que se encuentra a pocas cuadras, en la calle Ministro Brin. “El Museo estaba en un estado calamitoso, en un local en Barracas que era completamente inadecuado, y Paula consiguió un lugar nuevo. Es la NASA comparado con lo que era. Siguen sin tener recursos, pero consiguió un montón de cosas y logró ponerlo a punto”, agrega Peña.

Durante la gestión de Mazure, el INCAA alquiló un edificio ubicado en la calle Ensenada que fue reciclado para funcionar como un depósito para el archivo del Instituto. Sin embargo, en el plan estratégico que Gaffet presentó al Mercosur (que contó con la asesoría de Peña y Félix Didier, entre otros expertos) destaca que “es conveniente evitar el reciclado de viejos edificios para acondicionar sus estructuras. La edificación de pequeñas bóvedas, cuya construcción habilita el desarrollo del espacio en etapas programables, no sólo resulta más económica sino también más segura”. “Supuestamente está controlada la temperatura y la humedad -señala Gaffet- Pero entiendo que han habido cortes de energía. Digamos que no está en las mejores condiciones”.

El futuro

El 28 de octubre de 2016, con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, Paula Félix Didier publicó una nota en la sección de opinión del diario La Nación en la que anunció que “estamos cada vez más cerca de alcanzar finalmente una cinemateca nacional […] Tanto desde el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales como desde el Ministerio de Cultura del gobierno de la Nación se empezó a trabajar con constancia para que la Cinemateca nacional pueda entrar en funcionamiento”.

Félix Didier también brindó detalles acerca de cómo será la Cinemateca, que “contará con una sala de cine, una bóveda de guardado, un centro de documentación, oficinas administrativas y un laboratorio que -sumados al equipamiento necesario- permitirán trabajar con los soportes analógico y digital”. La noticia alimentó un optimismo que no se vivía desde la reglamentación de la ley 25.199 en 2010 y que venía siendo anunciado desde los diferentes actores involucrados en la puesta en marcha de la cinemateca.

Unos meses antes de ello, la nueva gestión del INCAA, encabezada por Alejandro Cacetta, también dio señales de querer avanzar con el tema al nombrar a Fernando Madedo como nuevo delegado organizador de CINAIN, un cargo que había quedado vacante desde la salida de Gaffet en 2012. Madedo, quien asumió el 26 de agosto de 2016, tiene como principal responsabilidad poner en marcha el aparato burocrático para que la cinemateca comience a funcionar. Luego, la conducción de la cinemateca será responsabilidad de su director ejecutivo, elegido por concurso público; y de un consejo asesor ad honorem integrado por representantes del INCAA, del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), de la Asociación Argentina de Actores (AAA), del Fondo Nacional de las Artes y del Museo del Cine, además de las escuelas de cine que dependan de instituciones oficiales, los cineclubes y cinematecas y las asociaciones de productores y directores representativas.

La primera reunión para avanzar en la conformación del consejo asesor será el 15 de febrero en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y constituye «el primer acto resolutivo respecto a CINAIN y será la primera acción pública de su puesta en funcionamiento», según expresó Madedo. «Una vez conformado legalmente el consejo asesor, se procederá con el concurso del director y vice-director ejecutivo», agregó.

La aprobación de la estructura de la Cinemateca es fundamental para comenzar a recibir su partida presupuestaria. La ley estipula que CINAIN funcionará con una cuota inicial proveniente del 10% de los ingresos del INCAA, que a partir del segundo año disminuirá al 6 %; y también gracias a los ingresos provenientes de las actividades que la entidad lleve adelante, además de las donaciones que pueda recibir. Sin embargo, Madedo adelantó que posiblemente haya que aggiornar algunos puntos de la ley, teniendo en cuenta que la norma ya tiene más de 17 años de antigüedad, aunque estas modificaciones serán estudiadas «una vez que esté asegurada la conservación del patrimonio audiovisual».

Esta última cuestión reviste especial urgencia teniendo en cuenta que el actual depósito del INCAA presenta numerosas irregularidades, entre las que destacan la falta del control de la humedad, el funcionamiento de las cañerías de gas a pesar de que el edificio no se encuentra habilitado y la presencia de material autoinflamable, como el nitrato, junto a archivos de papel. «La prioridad es sacar las películas de allí y colocarlas en un espacio con normas de seguridad y con condiciones técnicas bajo los estándares internacionales. Por la seguridad de las personas y del patrimonio audiovisual», dijo Madedo, quien señaló que en la Argentina no existen bóvedas con las características técnicas necesarias para alojar este tipo de materiales, por lo que deberán construirlas desde cero.

También destacó que ya están trabajando sobre algunas cuestiones específicas, como la posibilidad de que los equipos del laboratorio de Cinecolor pasen a formar parte de la cinemateca, para poder preservarlos y evitar que se pierdan. También están analizando de quién debe depender la ENERC, que hoy se encuentra bajo la órbita del INCAA. Respecto a este punto, Madedo señala que, en sus orígenes, la ENERC, el INCAA y la Cinemateca estaban pensados como tres patas diferentes de la política audiovisual argentina: “No es que el Instituto del Cine tenía que absorber esto; lo hizo porque había que poner en funcionamiento la Escuela y había que poner en funcionamiento la Cinemateca”.

A pesar de los obstáculos, Madedo expresó que existe “una voluntad y una decisión de que la Cinemateca, como dice la ley, se ponga en funcionamiento» e hizo referencia al ‘Compromiso Federal por la cultura de los argentinos’, un acuerdo presentado en septiembre del año pasado por el presidente Mauricio Macri, donde se delinean cinco ejes específicos para “llevar adelante una política de Estado en materia de gestión cultural junto a todas las provincias”, según el sitio web de Casa Rosada. El segundo de ellos busca “coordinar prácticas para la protección, preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial del país”, aunque no hace ninguna mención específica al patrimonio audiovisual.

“Lo que falta resolver es el tema de la ENERC y del presupuesto, pero la Cinemateca va a empezar a funcionar en un período transitorio que nos va a dar tiempo para hacer una planificación más seria, más consensuada y al mismo tiempo posibilitar que podamos cumplir con la misión de que no se pierdan más películas”, concluyó el delegado, que también rescató la importancia que reviste su creación para la preservación de nuestra memoria: “A diferencia de la historia letrada, de la historia en papel, el audiovisual tiene materias de expresión que son por un lado palabra escrita, diálogos, música, sonidos. Y si no lo conservamos, tenemos un problema en un aspecto que ni siquiera tiene que ver con la producción artístico audiovisual de lo que se produce en cine”.

17/01/2017

Ene 12, 2017 | Comunidad

Diez efectivos de la policía de la provincia de Chubut ingresaron en la noche de ayer al Pu Lof Cushamen, territorio ancestral mapuche ubicado en la ruta 40 cruce al Maitén, actualmente en disputa con Benetton, y dispararon balas de goma y plomo, lo cual provocó dos heridos de gravedad que se encuentran en el hospital de Bolsón. Esta represión constituyó la continuidad de lo sucedido el pasado martes, cuando en un operativo que desplegó Gendarmería Nacional, con más de 200 efectivos, avanzó sobre el territorio ocupado por familias mapuches apaleando sin discriminar entre hombres y mujeres de la comunidad, con un saldo de varios heridos y tres hombres detenidos.

Ayer se realizaron movilizaciones en repudio a lo sucedido: en Esquel, provincia de Chubut, miembros de la comunidad esperaron frente al Tribunal Federal la resolución del juez Guido Otranto para la excarcelación de los tres detenidos, que finalmente fue denegada, a lo que se sumaron un escrache al Juzgado Federal en la capital rionegrina, Viedma, y una movilización en Capital Federal a la casa de Chubut, ubicada en la calle Sarmiento 1172. En dialogo con ANCCOM, Soraya Maicoño, miembro del Pu Lof expresó: «Lo sucedido fue una situación similar a la conquista del desierto o la ultima dictadura».

«Cerca de las 8 de la noche de este miércoles entró al Lof Cushamen la Infantería, llego en una camioneta de la cual bajaron diez efectivos y empezaron a disparar balas de goma y plomo», relató Maicoño, que en al momento de la comunicación con ANCCOM se encontraba presentando un recurso de amparo en la Fiscalía provincial para tratar de evitar estos atropellos sorpresivos y constantes de la policía. «Hay un herido que fue trasladado al hospital de Bolsón, se trata de Emilio Jones Huala, herido en el maxilar derecho», agregó.

El Pu Lof Cushamen cuenta con tres accesos. El martes todos amanecieron cerrados y custodiados por Gendarmería Nacional. Esta vez, la excusa que utilizó el gobierno provincial para reprimir fue un conflicto en torno al traslado de Maitén a Esquel de una locomotora del tren turístico «La Trochita». Debido a que las vías pasan por parte del territorio en conflicto, los integrantes de el Pu Lof Cushamen pidieron que se reconozca que el territorio por el que debía pasar el tren es tierra ancestral mapuche. Para realizar negociaciones se abrieron dos mesas de dialogo con el gobierno provincial, «Tuvimos dos instancias de mesa de dialogo para permitirles pasar el tren -indicó la integrante del Lof- , pero siempre que tuvieran en cuenta que pasarían por territorio mapuche. La tercera mesa de dialogo el mismo gobierno de la provincia de Chubut la levantó. Decidió pasar igual y reprimir». El relato de Soraya describe el violento ataque: «A las mujeres las trataron muy mal, algunos hombres pudieron cruzar el río y salvarse de la persecución, pero la Gendarmería entró a la Ruka donde estaban las mujeres a las cuales les quitaron los hijos, las tiraron al suelo y lastimaron».El operativo del martes dejó varios heridos y tres hombres detenidos: Nicolás Hernández Huala, Ricardo Antihual y Ariel Garzi.

Si bien el conflicto esta vez se desató por el paso de la locomotora, la disputa por el territorio lleva mucho tiempo, desde la Conquista al Desierto y la posterior venta de las tierras durante el gobierno de Carlos Menem, en la década de 1990, al empresario italiano Luciano Benetton. «Lo que a ellos les importa son los recursos naturales que tienen que ver con el petróleo, la minería, las represas hidroeléctricas… Están ensañados por ese tema», reflexiono Maicoño y añadió que por ese motivo también luchan por el territorio: «Para evitar que se siga avanzando con estos proyectos que desequilibran no solo al pueblo mapuche sino también a todo aquel que vive en la zona».

Un reclamo histórico

Días antes de que el Pu Lof Cushamen fuera atacado por Gendarmería, ANCCOM visitó el territorio en disputa en donde resiste la comunidad mapuche. En una casilla modesta ubicada a pocos metros de la Ruta 40, nos atendió una Lamien (hermana) encapuchada y con su cara cubierta debido al temor a las persecuciones que la policía de la provincia viene realizando contra su comunidad hace varios meses. «Hay un ensañamiento muy grande con nuestro pueblo, existe una gran demonización y estigmatización. Hoy para el gobierno ser indígena es ser terrorista», explicó la joven que prefiere reservar su identidad. Luego buscó dentro de la casilla la Trutruka, un instrumento de viento mapuche realizado con un cuerno, para llamar al Peñi (hermano). Haciéndolo sonar, le pidió que baje de la montaña y minutos mas tarde se vio la figura de Matías acercándose.

Mientras rompía unas ramas para prender fuego y hacer un mate, Matías –que por su seguridad física prefirió resguardar su apellido- dijo: «Nosotros defendemos el territorio de las actividades extractivistas que no favorecen al pueblo. También tenemos la obligación de defender los Ngen, que son los espíritus de nuestros ancestros que hay aquí en el territorio», agregó. Para el pueblo nación Mapuche las montañas tienen una importancia central, mas allá de sus características naturales. «Ellos no entienden que es lo que estamos cuidando, para ellos es todo recurso, extractivismo. Nosotros con la montaña, con todos los espíritus, tenemos un contacto directo, si nos vuelan una montaña también están volando una parte nuestra», detalló el Peñi, y denunció que «eso es lo que no entienden, ¿como vamos a hacer entender al Estado si no quieren entender? Nunca quisieron, nunca nos escucharon».

Al igual que la Lamien que nos recibió en la entrada, Matías pertenece a una nueva generación de militantes mapuches que se niega a resignar sus derechos territoriales, «Los jóvenes estamos dispuestos a combatir por nuestros territorios ante las fuerzas represivas. De todas formas entendemos que no es la solución, lo que tiene que haber es una solución política y una reparación histórica ante el conflicto mapuche».

Ene 12, 2017 | Trabajo

“Vamos a poner el tema en agenda. Sabemos que es difícil, pero no imposible”. Los trabajadores de la cooperativa del hotel Bauen se plantean un desafío con final incierto: a partir de febrero pondrán en marcha una serie de actividades para intentar sumar apoyos en el Congreso que les permitan revertir el decreto presidencial que vetó la expropiación del edificio que, en pleno centro porteño, simboliza la resistencia social a la crisis social de 2001.

En pleno receso legislativo y mediante el decreto 1.302/2016 publicado el martes 27 de diciembre en el Boletín Oficial con la firma del presidente, Mauricio Macri, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el gobierno vetó la ley que proponía que el inmueble de Callao y Corrientes pase a manos de los trabajadores. La medida golpeó a una de las cooperativas más emblemáticas de las surgidas al calor de la crisis del 2001, una de las 400 empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores en el país durante los últimos 15 años.

En diálogo con Anccom, el vicepresidente del colectivo, Federico Tomarelli, destacó el respaldo multisectorial a la lucha de los trabajadores del Bauen, y confió en que se convierta en la llave para dar marcha atrás con el veto presidencial. “Hemos recibido muestras de apoyo de distintas agrupaciones políticas y sociales y vamos confiados a conseguir la mayoría. Sabemos que las condiciones son difíciles, hay que conseguir los votos de dos tercios de la Cámara”, reflexionó.

¿Por qué creen que el gobierno vetó la ley de expropiación?

El Presidente entiende como algo absolutamente imposible de refrendar lo que nosotros hacemos, que es gestionar empresas. Es una cuestión ideológica, filosófica, política. Lo que sucede es que no puede traducir eso en los fundamentos de un veto, entonces argumenta el costo elevadísimo que le generaría la expropiación al Estado. Es una falacia, una estrategia armada a los fines de generar cierto descontento social. Se excusan en que no pueden gastar ese dinero en la expropiación del hotel. Nosotros suponíamos que podría aparecer el veto ya que el macrismo siempre se opuso a nuestras políticas, siempre estuvo en contra de lo que representamos nosotros. Nos molestó, pero no nos sorprendió.

¿Cómo continúa la lucha por preservar las fuentes de trabajo?

Nosotros buscaremos reconfirmar el proyecto en el Congreso, que se logre votar nuevamente, lo que dejaría sin ninguna posibilidad al veto presidencial. Sabemos que es muy difícil porque son muchos diputados, y, además, estamos en enero, con mucha gente afuera. La actividad más fuerte será a partir de febrero. Intentaremos, con distintas actividades, imponer el tema en agenda para que a partir del 1 de marzo, que es cuando empiezan las sesiones ordinarias, podamos llegar al Congreso.

¿Hay chances de revertir el decreto?

-Tenemos confianza en nuestro trabajo. Hemos recibido muestras de apoyo de distintas agrupaciones políticas y sociales durante todos estos días, así que vamos confiados a conseguir la mayoría. Sabemos que las condiciones son difíciles, hay que conseguir los votos de dos tercios de la Cámara, pero tampoco es imposible

El veto llegó después de mucho tiempo en el que tampoco se había votado la expropiación…

Probablemente con el gobierno anterior no se hubiese vetado el proyecto, pero también pensamos que en los doce años del gobierno anterior se podría haber aprobado la expropiación, y no sucedió. ¿Qué necesidad había de llegar a este punto cuándo se podría haber resuelto mucho antes? La política tiene sus propios tiempos y a veces no van de la mano de las necesidades ajenas.

– ¿Esperaban resistencias en el Parlamento?

– No. La cooperativa va a cumplir catorce años y desde hace diez que presentamos proyectos en el Congreso. Con el transcurso de los años, las iniciativas iban perdiendo estado parlamentario. Lo volvíamos a presentar con otros diputados ya que muchos de ellos dejaban de estar en la Cámara. En el mientras tanto, pulíamos el texto. Nunca dejamos de insistir porque teníamos la confianza de que era la solución política más adecuada.

Ene 11, 2017 | Comunidad

El Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela es fruto de la exigencia de generaciones de docentes argentinos por obtener una herramienta gratuita de capacitación que contemple la situación económica, social y geográfica de cada maestro o profesor. Dependiente del Instituto Nacional de Formación Docente, el programa creado en 2013 cuenta con 2.600 tutores virtuales a cargo de una variada oferta de postítulos a los que cualquier maestro con conexión a Internet puede acceder. Sin embargo, según denunciaron trabajadores y cursantes del proyecto, las resoluciones publicadas en el boletín oficial el pasado 23 de diciembre ponen en peligro su continuidad. En diálogo con ANCCOM, tres docentes explicaron el alcance de las medidas que ponen en riesgo la finalización de la cursada de muchos inscriptos y, como consecuencia, reducen significativamente la cantidad de tutores virtuales que serán necesarios para continuar. Hasta el momento, los contratos de los tutores no han sido renovados.

“Esto es el resultado de un proceso de lucha”

Carlos Trapani cursaba en una escuela técnica y quería continuar estudiando Física Atómica. Aprobó el examen en el Instituto Balseiro pero los evaluadores le negaron la beca: “Era el año 83, todavía dictadura. El dictamen fue que yo era un individuo que implicaba un riesgo para la sociedad. Vaya a saber qué cosa significaba eso, pero como no pude estudiar e investigar sobre física, decidí que iba a enseñar a todo el mundo acerca de eso. De modo que al año siguiente empecé a estudiar y a trabajar como profesor. Y bueno, de esto hace ya treinta años”, contó Trapani, docente tutor y responsable de contenido de la especialidad en Física del postítulo Educación y Nuevas Tecnologías, ofrecido por Nuestra Escuela.

¿Cómo surgió el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela?

Tendríamos que remontarnos unas décadas. Esto es el resultado de un proceso de lucha que hay que enmarcar en la movilización los años sesenta y setenta, donde se pugnaba por una sociedad radicalmente más democrática que la que se vivía hasta ese entonces. En ese contexto, los docentes se asumieron como trabajadores de la educación y se pudo configurar el marco sindical de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Se luchó en ese momento por tener un estatuto del docente que regulara los procesos de selección de personal, de asignación de tareas y derechos laborales. En ese estatuto del docente se preveían las juntas de calificación docente, que eran cuerpos colegiados elegidos por los pares para evaluar los méritos académicos, experiencias, formación, capacitación posterior, y asignar en concurso un orden de mérito a los postulantes, para que los más capaces sean los que tengan prioridad para acceder a cargos. Lo que también había que garantizar eran iguales oportunidades para capacitarse luego de la formación inicial. De modo que se pensó incluso en crear la Universidad Pedagógica Nacional, una estructura similar a la UTN, con regionales en todo el país, donde los docentes pudiéramos formarnos, capacitarnos, investigar, especializarnos en nuestras disciplinas. Pero bueno, no se pudo. Al retomarse la democracia, en los primeros años se buscó reponer el estatuto del docente y normalizar el funcionamiento de los sindicatos, y hacia el 2000 se retomó la iniciativa de tener una instancia de capacitación nacional, de calidad académica, que alcanzara a todos los docentes y les brindara iguales oportunidades. Con ese objetivo, se creó el Instituto Nacional de Formación Docente y, dentro de él, políticas definidas para tener líneas de capacitación. Alrededor del 2008 y 2009 empezaron a aparecer cursos de alcance nacional: primero Conectar Igualdad, y después otra serie de programas. Entre ellos, uno de los más amplios, generosos y de mejor calidad es el Programa Nuestra Escuela.

¿En qué consiste Nuestra Escuela?

Es un programa que no oferta cursos sueltos, sino un trayecto de dos años compuesto por una veintena de módulos, que forman lo que se llama una especialización en educación y nuevas tecnologías. Para todos, la extensión y la densidad académica, geográfica y de recursos es similar, pero respetando un trayecto que atiende a la especificidad de cada disciplina o área de desempeño. Yo, además de tutor, soy responsable de contenidos de Física para Nivel Medio y Superior. Las instancias a cursar son todas con trabajos que tienen que desarrollarse vinculados a los contenidos disciplinares, a los contenidos pedagógicos y a los diseños, realizaciones y evaluaciones de puestas en práctica docentes. Cada cursante tiene temas para estudiar de la disciplina, temas para desarrollar respecto de la pedagogía y de la didáctica, y tiene que implementar prácticas incorporando esos nuevos conocimientos y los nuevos recursos digitales que están por allí en la nube pero no están pensados desde la didáctica. Lo que hace el programa, entre otras muchas cosas, es hacer análisis didácticos de los recursos disponibles en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Calificaste a Nuestra Escuela como un programa amplio y generoso, ¿En qué sentido?

Yo tuve una cursante que intervenía muy poco pero hacía intervenciones buenísimas, entonces le escribí pidiéndole que intervenga más seguido, que sus aportes eran muy importantes y muy interesantes. Ella me dijo que cuando baja a Tartagal y el cyber está funcionando se conecta. Podría nombrar cientos de casos así. El programa está pensado para que esa profesora, que trabaja en una escuela rural en Tartagal, pueda capacitarse y lo haga en las condiciones que pueda. Por eso en un momento mencioné que era un programa generoso, en el sentido que se les brinda a cada cual la oportunidad de cursar con sus disponibilidades y sus restricciones de tiempo, espacio y circunstancia. En cambio, la filosofía que fundamenta las nuevas resoluciones, se parece a la de la Academia Pitman: vos entras, haces una capacitación instrumental y te vas. La única manera de entender la lógica de cerrar la inscripción, dejar a la mayoría afuera y a los pocos que quedan hacerlos cursar apurados es eso, un criterio de eficiencia operativa muy cruzado y muy enemistado con lo que tendría que ser una filosofía pedagógica.

¿Cuáles son esas nuevas resoluciones?

Durante el año pasado estuvo corriendo permanentemente el rumor acerca de cuánto iba a durar esto. Como se estaban destruyendo muchas cosas en distintos ámbitos, parecía extraño que no se metieran con la educación. Y bueno, en la semana que hubo entre las fiestas nos enteramos que venía la arremetida contra el programa Nuestra Escuela. Mediante las resoluciones firmadas el 23 de diciembre que establecieron cambios en el régimen de cursada. Son cambios muy malintencionados, que dejan afuera de la posibilidad de cursar a la mayoría de los docentes que están integrados a la cursada del postítulo y, en forma proporcional, va a dejarnos sin contrato a los tutores.

¿Qué modificaciones establecieron esas resoluciones en el régimen de cursada?

En primer lugar, se cierra la inscripción. Es decir, nadie este año puede ingresar y comenzar el curso. Con eso quedan afuera alrededor de 50.000 inscriptos que se venían anotando regularmente año tras año. La otra resolución establece que quienes aún no hayan superado la mitad de la cursada no pueden seguir cursando la segunda mitad, porque dicen que el programa ya está hace varios años y no puede ser que se estire tanto. El tercer cambio determina que quienes hayan superado la mitad de la cursada tienen este año para finalizar. Si no lo terminan en este ciclo lectivo, en diciembre se cierra y no lo terminan más. Entonces, son tres resoluciones sencillitas que dejan afuera más o menos a 50.000 docentes cursantes cada una. Además, para seguir siendo cursante tenías que reinscribirte hasta el 30 de diciembre. La resolución salió el 23, que fue viernes. Los docentes recibieron los mails entre el 26 y el 27 y tenían tiempo de presentarse hasta el 30 en sus escuelas sedes, porque el postítulo no es solo virtual, tiene instancias presenciales de evaluación, de coloquio, de ateneos, etc. En muchas sedes, entre el 27 y el 30 de diciembre no hay nadie. De modo que un montón de personas que sí se enteraron a tiempo quedarían afuera porque no tuvieron a quién presentar los papeles. En algunos lugares se pudieron presentar los papeles, pero si por ahí faltaba algún certificado o no estaba completo el conjunto de requisitos administrativos. Es una locura: tener que reinscribirse en tres días o perder toda la cursada.

¿Cómo afectan las nuevas resoluciones a los tutores virtuales?

Yo soy tutor de los últimos módulos: Propuestas Pedagógicas I y II y Seminario de Especialización en Física. Tengo que suponer que, como son del tramo de la terminalidad de la carrera, me quedo. Es decir, puedo especular que porque doy el último seminario no me van a echar. Pero también puedo especular que si me miran el Facebook me echan, porque no se basan en criterios académicos. No se nos acusa ni de ñoquis, ni de que enseñamos mal, ni de que somos burros, ni de que somos vagos. No hay acusaciones, porque no pueden, porque no existen. Esto estaba funcionando bien, los docentes lo han validado a lo largo de estos años inscribiéndose, estudiando, produciendo, explorando innovaciones en sus prácticas, pensándolas, elaborando reflexiones, asumiendo nuevas modalidades de trabajo. No hay críticas de que el programa sea defectuoso o que los tutores tengamos mal desempeño. No, simplemente decidieron que se achica, se corta, se cercena y se cierra.

¿Recibieron alguna respuesta a los reclamos?

Todavía no están los listados de quién se queda y quién se va, con lo cual se genera un clima horrible de inestabilidad, de incertidumbre. No somos empleados, somos contratados. Entonces, a pesar que nosotros nos consideremos despedidos, técnicamente no nos llaman a firmar el nuevo contrato y, por lo tanto, estamos afuera. El ministerio dijo que están revisando y en febrero se va a saber quién continúa y quién no. Pero somos 2.600 y ese es el equipo que se vino construyendo a lo largo de ya varios años, y es la dimensión de docentes necesaria para atender la demanda regular que hasta ahora es bastante estable. “Revisar” quiere decir que van a achicar el ingreso y la permanencia y, por lo tanto, van a reducir la planta de tutores del equipo. Por los medios circula poco, recortado y distorsionado. Pareciera que el reclamo solo es no perder la fuente de trabajo. Estamos reclamando eso, pero es solo una parte. No se trata de mi puesto de trabajo individual. Se trata del Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa Nuestra Escuela, resultado de lucha de generaciones y generaciones por tener una mejor calidad educativa. Es el punto más alto de la construcción social que conocimos los argentinos en cuanto a garantizar el ejercicio del derecho a la capacitación permanente democrática y académica de los docentes, y con lo que están haciendo se están llevando puesta una institución que llevó casi medio siglo de construcción. Entonces, mi puesto es una nimiedad frente al hecho de que se está desmantelando una política institucional de estado que los argentinos pudimos conseguir mediante luchas populares a lo largo de generaciones, a lo largo de décadas. Se están llevando puesto el programa Nuestra Escuela y el Instituto Nacional de Formación Docente. Este es el problema.

“Otras formas de construir la docencia”

Laura Bonomi egresó como profesora de Lengua y Literatura del Instituto Joaquin V. Gonzalez en marzo de 2016. Durante el último año trabajó como docente de Literatura en un Centro Educativo de Nivel Secundario para adultos de la Ciudad de Buenos Aires e ingresó como tutora virtual en un postítulo de alfabetización inicial del Programa Nuestra Escuela. “Empecé Letras en la UBA, estuve unos años ahí y después me di cuenta que lo que quería era trabajar en el aula. Me pasé a un profesorado y nunca me arrepentí”, dijo la docente.

¿Cuál es tu experiencia en el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela?

Mi experiencia de trabajo es poca, porque estuve sólo dos bimestres. Las especializaciones son de dos años, con materias bimestrales. La materia que doy yo –Perspectivas de Alfabetización– es una de las primeras de la especialización, así que en general tuve todos cursantes que estaban recién ingresando. El trabajo es bastante intenso. Cuando te hacen el contrato te plantean que es un trabajo que haces dos horas al día, diez horas a la semana, pero en realidad te lleva bastante más tiempo, porque la construcción del vínculo con cada cursante es de una forma completamente diferente a cómo es en un aula presencial. Implica prestarle mucha atención a las intervenciones de cada alumno, ver qué cursante no está participando, tratar de averiguar por qué, tratar de contactarse, reponer cierta cotidianidad del vínculo que te da el aula concreta que en el aula virtual se construye de otra forma. Así que para mí era bastante distinto también, porque la experiencia que tenía como docente era toda en aulas presenciales y esto es una modalidad bastante nueva. El postítulo también tiene encuentros presenciales, que se dan a lo largo del año. En mi caso, no eran con los cursantes de siempre, sino con otros que yo no conocía y que estaban transitando distintas etapas de la especialización. Es como una cuestión más transversal, con otro tipo de desafío, ya que eran personas que venían de hacer otro recorrido.

¿Qué aporta a tu formación como docente ser tutora en este programa?

Creo que como experiencia de trabajo es muy interesante: esto de ver cómo hay otras formas de construir la docencia que no necesariamente tienen que ver con un pizarrón y una tiza, sino con otros espacios y otras tecnologías que no son las que uno está acostumbrado tradicionalmente, o en las que se formó. Además, te plantea un montón de interrogantes como trabajador, que no te planteas en la docencia: la forma de contratación, o distintas cuestiones que tienen que ver más con lo gremial que te hacen preguntarte cosas que en la escuela, una institución con tanta historia, ya están planteadas. Acá está todo por construirse.

¿Cómo sentís que contribuye a la educación la capacitación virtual gratuita que ofrece Nuestra Escuela?

En las aulas en las que yo trabajé tenía cursantes de todo el país, de lugares muy alejados entre sí. Tenía docentes que estaban trabajando en Misiones, en la Triple Frontera, y otros que estaban trabajando en la frontera con Chile y tenían contacto con distintas comunidades aborígenes, o que venían de situaciones distintas cada uno de ellos como docentes. Para mí, como tutora, fue un aprendizaje enorme, abrirme al panorama de tipos de escuelas diferentes, que yo ni sabía que existían. Y creo que eso le pasa a los cursantes también: empezar a encontrarse con situaciones a las que no están acostumbrados a pensar. Me parece que cuando uno estudia presencialmente, por el contrario, lo hace con gente con la que uno comparte el mismo espacio geográfico. Por otro lado, la plataforma virtual habilita a esta gente que vive muy lejos de centros de formación o de lugares que den postítulos a hacerlos desde su casa, o desde sus pueblos. Los únicos dos requisitos es tener un título docente y tener conexión a Internet. Desde Ushuaia hasta Jujuy, todo el mundo puede acceder. Esa es la mayor ventaja que tiene el programa, la virtualidad. Además, los encuentros presenciales que se hacen cada cuatro meses, se ofrecen en varios lugares de cada provincia, permitiendo así que sea posible asistir. Me parece que es un programa, en ese sentido, mucho más amplio.

¿Qué problemas acarrean las nuevas resoluciones publicadas en diciembre?

Salieron una tanda de resoluciones, una por cada postítulo. En principio los postítulos se plantean como programas a término: se piensan para un período de tiempo limitado, de dos años. Eso implicaría que la gente que ingresó la última vez que se abrieron inscripciones, que fue en agosto de 2016, tenía dos años para terminar la cursada. Eso daba un tiempo hasta mediados de 2018. Las resoluciones lo que dicen es que cambia esa fecha de julio de 2018 a diciembre de 2017. De esta manera, sacan un cuatrimestre entero de cursada y la gente que se anotó en agosto ya no llega, le falta medio año para terminar la especialización. Otro de los puntos más terribles de las resoluciones es que se imposibilita el recursado de materias. O sea que si a vos en algún momento te fue mal en una materia, o la abandonaste o lo que haya pasado, no podes volver a cursarla. Hay un montón de gente que le falta quizás cursar una o dos materias, pero como son materias que tienen que recursar no podrían terminarlas. Hay otro problema con los encuentros presenciales: se pide en el trayecto de cada estudiante una cantidad de encuentros que tienen que cumplir, pero como los que ingresaron en agosto no llegan a hacerlo porque no les dan los tiempos, plantean suplirlo con una especie de trabajo de campo –que no se sabe bien en qué consistiría porque la resolución no lo especifica-. Son un montón de nuevas trabas que los tutores no conocíamos cuando terminamos de hacer el cierre de notas del último bimestre. No sabíamos que la gente que tenía que recursar la materia en realidad ya no iba a poder cursar más.

¿Cuántos son los cursantes afectados?

En mi especialización en alfabetización inicial, en agosto, ingresaron 8.000 cursantes. Ellos ya no pueden terminar la carrera porque no llegan según los nuevos tiempos. Los cálculos que se hicieron desde los sindicatos es que hay alrededor de 130.000 cursantes que no llegarían a finalizar los estudios antes de diciembre de 2017. O porque deben recursar materias y no están habilitados para hacerlo, o porque necesitan un cuatrimestre más –ese cuatrimestre hasta julio de 2018– y la resolución lo quita. Si uno les aumentara la cantidad de materias, los estaría excluyendo directamente porque no podrían terminar de cursar. El régimen de cursada, aunque es virtual, exige un ritmo de lectura y de participación en actividades muy intenso. En mi materia, por ejemplo, tienen que intervenir en los foros todas las semanas, hacer pequeñas actividades, y al fin del bimestre tienen que presentar un trabajo final. Y es un trabajo final que tiene una instancia de reescritura, si fuese necesario. Los tiempos son acotados, sobre todo si uno tiene en cuenta que los cursantes son docentes y que muchas veces el cierre de nuestras materias en los postítulos coincide con las fechas de cierre de notas en las escuelas.

¿Consideras que está en peligro la continuidad del programa?

Sí. No se abrirían nuevas cohortes y para nosotros ese es uno de los puntos a discutir: la continuidad del programa y la apertura de nuevas cohortes. La verdad es que son muchísimas las especializaciones que ofrecen, y muy variadas. Según algunos dichos extraoficiales de los funcionarios, se abrirían nuevas formas de capacitación. Pero los postítulos, como existen hoy, ya no existirían más. El programa tiene dos partes: una son las especializaciones, que son de dos años, y después hay cursos nacionales que dan puntajes en todo el país. Desaparecería todo: se cerrarían los cursos nacionales y las especializaciones. Para nosotros eso implica el cierre de hecho del programa, el vaciamiento, porque se transformarían en no sabemos qué.

¿Cómo se ven afectados los tutores con la resolución? ¿Y tu caso en particular?

En realidad lo que más nos afecta es que todavía no han llamado a ninguno de los 2.600 trabajadores del programa para firmar de nuevo el contrato. Nosotros estamos precarizados, estamos contratados por convenios con universidades, pero firmamos un contrato. En mi caso, como entré al programa a mitad de año, es un contrato de un cuatrimestre de agosto a diciembre. Pero la gente que viene trabajando hace muchos años en el programa siempre firmaba contrato de enero a diciembre, todo el año. Y ya para los últimos días de diciembre tenían el contrato firmado para el año siguiente. Este año no llamaron a nadie. No vamos a cobrar enero, y supuestamente nos llamarían en febrero para volver a firmar los contratos de los tutores que se necesiten. El tema es que con la cantidad de cursantes que se van a quedar afuera con estas resoluciones, se achica muchísimo la cantidad de tutores que son necesarios. Y sobre todo para las materias –como en mi caso– del principio de la especialización, que no se van a volver a abrir porque ya no existen nuevas cohortes y no permiten que los alumnos que las tengan que recursar lo puedan hacer. Se abrirían solamente aquellas materias que a algún alumno le falte cursar y que nunca haya recursado. Entonces, los que somos tutores de las primeras materias estamos más complicados, porque ya dejarían de existir.

“Una mirada del docente formador y transformador”

Felicitas Bernasconi, luego de recibirse de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, realizó una certificación docente para técnicos y profesionales en San Pedro, donde vive actualmente, y un postítulo sobre Educación y Medios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Da clases en el nivel secundario y, desde 2009, trabaja en un instituto superior de formación docente. Hace dos años comenzó un postítulo en el Programa Nuestra Escuela pero, debido a cambios implementados durante el último año, se sigue postergando la fecha en la que debe rendir el coloquio final necesario para obtener el título.

¿Qué mirada del docente consideras que tiene la capacitación ofrecida por el Programa Nuestra Escuela?

La capacitación tiene una mirada del docente formador y transformador. De reflexión sobre la práctica. Se dirige a un docente crítico y consciente de su propia labor. Es muy buena, porque te hace reflexionar continuamente sobre la propia labor, que es lo que tanto se pregona desde ciertos sectores sociales. El que lo hace en forma consciente, termina modificando su propia práctica y eso, por ende, tiene una incidencia favorable en la educación de los chicos. La capacitación apunta a eso, a profundizar la calidad educativa en función de los cambios que aportan desde lo teórico y desde lo práctico para la educación de los chicos. A mí me sirvió un montón, porque si bien mi carrera de base es Comunicación, los avances en tecnología y la cantidad de plataformas y herramientas digitales existentes que me aportó el postítulo, claramente fueron en beneficio de mis clases y, supongo, en beneficio de los alumnos.

¿Cómo fue tu experiencia en el Programa?

Empecé con un postítulo de Nuestra Escuela hace dos años. La verdad, espectacular. No imaginé que iba a ser de tanta calidad un postítulo a distancia. Incluso trabajamos con los mismos autores que habíamos leído en FLACSO. El postítulo del Estado no tenía nada que envidiarle al otro. Incluso es más profundo. Cursé bien los dos años de postítulo, pero con el último gobierno vinieron algunos cambios. Yo tenía asignada una sede en San Pedro, en la que me anoté porque con el trabajo y mi hijo de 5 años se me dificulta viajar. Si bien los postítulos son virtuales, tenés algunas sedes asignadas de manera federal para los encuentros presenciales, que se dan dos o tres veces por año. Con el cambio de gobierno y la reestructuración en algunos postítulos, la coordinadora de sede fue informada de una serie de modificaciones que iban a implementarse y renunció a mitad de año. Se fue sin explicar demasiado por qué y, con desconocimiento del funcionamiento de todo el sistema, asumió un nuevo coordinador que tuvo que implementar todos esos cambios, entre ellos los de sede. Yo estoy haciendo el postítulo de Educación Primaria y TIC para formadores de formadores, porque doy clases en un instituto que enseña a futuros maestros. El sistema es así: vos cursas un seminario final, lo aprobás, y después tenés que presentar de manera presencial un trabajo que haces en ese seminario. A mí me queda solamente rendir el ese coloquio porque ya tengo todo aprobado. Iba a ser en San Pedro y, de repente, me lo pasaron para Campana por una cuestión de unificación de sedes, generándome bastantes complicaciones. Si bien Campana no queda lejos, para quienes no tenemos vehículo implica una serie de organizaciones familiares, laborales, etc., que uno no tenía previsto. De golpe cambiaron todas las condiciones de cursada. Y no solo eso, sino que yo aprobé en octubre, tenía como fecha para rendir el 3 de diciembre, y me lo cambiaron para junio de este año. Es súper engorroso, y eso implica no solo un perjuicio personal, de tiempos, sino también en el ingreso a la docencia.

¿Cómo te afecta para el ingreso a la docencia?

Todos los años, los docentes se tienen que anotar para poder estar en el listado de aquellos que van a dar clases este año, por si salen horas y demás. Y cada año también debes incorporar, en ese ingreso, los nuevos títulos que tenés. Yo tengo todo el postítulo aprobado, pero no el coloquio final, porque me lo derivaron para junio. Como el ingreso a la docencia es en mayo, no llego con la fecha. Con lo cual tengo un año más con un postítulo dando vueltas sin poder ingresarlo a la docencia. Y eso me equivale un perjuicio en mi puntaje, porque cada título te da un puntaje determinado y te ubica en un lugar del listado docente. Lo grave del caso es que no dan explicaciones.

¿Qué problemas generaron las últimas resoluciones en tu especializción?

Hay una resolución por postítulo. El postítulo de Educación Primaria y TIC, por ejemplo, fija como fecha de fin de cursada el año 2017. Entonces, aquellos a los que les queda más de un año para terminar, van a tener que hacer un postítulo de dos años en la mitad de tiempo. En la resolución dice que se van a implementar las medidas necesarias para que los cursantes lo puedan hacer en un año, pero es algo imposible, salvo que una persona esté dedicada solo a hacer eso. Porque son exigentes, de muy buena calidad, te demandan un montón de tiempo. Es imposible hacerlo en un año, a no ser que bajen la calidad. Pero bueno, son todas cosas así extrañas. Otra modificación es que, a partir de este año, cito: “Los cursantes podrán cumplimentar los requisitos relativos a encuentros presenciales, a través de trabajos de campo y la presentación de un informe en el campus virtual”. Eso es lo que haces durante toda la cursada. O sea, dejan de establecer los encuentros presenciales.

Ene 11, 2017 | Entrevistas

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se ha convertido en una película clave para aproximarse a los inicios de, probablemente, la experiencia de rock más emblemática de nuestra cultura. Sus realizadores, Miguel Funes, Walter Blanco, Hidroman, y el Capitán Balurdo, son cuatro amigos de cuya experiencia se percibe el hipnótico espíritu que puebla la leyenda de Patricio Rey. Ellos forman el Comando Luddista, y tras largos años de investigación dieron forma a un documental imprescindible para comprender una historia que promete ser recordada por siempre.

En el surco de su travesía se cruzaron con un protagonista ineludible en los orígenes del viaje, Guillermo Beilinson, hermano de Skay y amalgama en los inicios de una aventura que, con los años y por fidelidad a los preceptos de Patricio Rey, decantó en el rocanrol del país que conocemos y cantamos hoy. Guillermo no solo fue fundamental en la hora cero de Los Redondos, sino que además, ya más acá en el tiempo, modificó el destino del Comando Luddista brindando materiales audiovisuales inéditos de aquellos años y testimonios que, en honor a la verdad, nos ponen cara a cara con una magia que se vuelve perceptible en su relato. Toda una oportunidad.

El alucinante viaje de Patricio Rey será exhibido el próximo sábado 17 de diciembre a las 23 en la legendaria sala Margarita Xirgú -Chacabuco 875, San Telmo-. Las entradas pueden conseguirse en las boleterías del teatro (miércoles y jueves de 16 a 20, viernes y sábados de 16 a 22), o bien a través del portal de Plateanet. Quienes deseen vincularse y acercarse al Comando Luddista pueden hacerlo a través de su sitio oficial o desde su portal de Facebook.

¿Cómo se dio el vínculo entre ustedes y cómo emprenden el Alucinante Viaje de Patricio Rey?

Nosotros somos muy amigos, desde hace muchos años. Después nos une también que sufrimos de ricotitis aguda. A su vez, siempre nos llamó la atención cómo podía ser que no hubiese un documental de Los Redondos, hay muchas publicaciones escritas y hay algunos informes televisivos que tienen algún recital, alguna entrevista, programas que en general no duran más de una hora. Teníamos muchas ganas de ver un documental de Los Redondos y como nosotros venimos del cine, del periodismo, y de la comunicación, teníamos también las herramientas. Empezamos a contactar a la gente, hicimos una entrevista, luego otra, y así fuimos arrancando. La investigación y la realización llevaron ocho años, hasta el estreno del 2014 en el Cosquín Rock.

En un momento el trabajo que venían realizando vira cuando aparece Guillermo Beilinson, ¿cómo fue ese contacto?

En realidad, arrancamos el documental queriendo abordar la historia general de Los Redondos, y en esa historia había una parte que tenía que ver con los orígenes, con todo lo que sucedió en La Plata en los 70, incluso con La Cofradía de la Flor Solar. A medida que fuimos haciendo entrevistas y conociendo gente vimos que había algo en común y, si bien nosotros ya sabíamos de Guillermo, todos los platenses nos hablaban de él y de lo importante que había sido para llevar adelante toda la movida en aquellos años. Supimos entonces que en un momento lo íbamos a ir a buscar, y fue bastante mágico cómo sucedió. Habían pasado ya unos años desde que habíamos arrancado con el proyecto y surgió la posibilidad de hacer una presentación en el marco de un ciclo de documentales en el Centro Cultural San Martín. Nos ofrecieron mostrar algo pero no teníamos nada terminado ni mucho menos, de hecho no había nada montado. Así que lo primero que hicimos fue arrancar con los visionados con dos máquinas sobre una mesa, una de cada lado, y con un televisor reproduciendo y a la vez escuchando, era todo muy rudimentario. Estábamos desgrabando al mismo tiempo una entrevista a Rocambole y otra a Pepe Fenton, y mientras cada uno estaba concentrado en la suya, en un momento, en el mismo instante, ambos entrevistados nombran a Guillermo Beilinson… en sincro. Y para nosotros fue como una señal, ahí dijimos vamos a llamarlo ya mismo. Lo hicimos y cuando nos atendió le comentamos que estábamos haciendo un documental sobre Los Redondos y que queríamos, por un lado, hacerle una entrevista, y que por otro lado sabíamos que él tenía muchas películas de aquellos años, que había grabado recitales y demás, y que nos interesaba el archivo que tenía. Muy amablemente, Guillermo nos dijo que el archivo lo tenía, que tenía que buscarlo y que había unos viejos VHS. Dijo que por el archivo no había problema pero que no daba entrevistas, que no le interesaba que aparezca su nombre en ningún lado porque se trataba de una etapa pasada de su vida y no le interesaba hablar del tema. Agregó que lo contactáramos en un mes, cuando volviera de viaje, para ver si buscaba las películas.

¿Cómo reaccionaron en ese momento?

Fue una alegría enorme, ese archivo eran los cofres de los que tanto se hablaba pero de los cuales nadie nunca había visto nada. Seguimos con lo nuestro, hicimos la presentación en el San Martín y al mes lo llamamos de nuevo y nos dijo que vayamos a su casa que nos iba a dar las peliculas. Nos acercamos un día y él nos preparó unos VHS que tenía pero que se veían bastante mal, estaban gastados y eran copias de copias, pero eran increibles las imagenes. Vimos unos pedazos, hablamos un poco,convenimos que nos los prestaba, los copiábamos y luego se los devolvíamos. Ahí quedó un vínculo, luego fuimos a devolver las películas y él quedó en buscar unos DVD que tal vez se veían mejor. Le gustó el proyecto, vio por donde venía la mano, que era un laburo serio, y congeniamos bien. De la entrevista nunca más se dijo nada porque él fue muy directo y muy franco desde un primer momento, así que nosotros aceptamos desde el vamos. En estas idas y vueltas que tuvimos, cuando ya teníamos un corte de material crudo de solo entrevistas, le dijimos que queríamos que lo viera y nos diga qué estaba correcto o no según su visión. Entonces le llevamos un corte, él lo vio y después me llama un día y me empieza a hablar de la película, que había unas cosas que no eran tan así, que no eran tan correctas, y en eso me dice que se decidió y que iba a hablar para que quede un testimonio certero en honor a la verdad. Así fue que hicimos la entrevista, y Guillermo es quien lleva la narración del documental, porque era uno de los personajes más importantes de esa época y aparte habla muy bien. Cuando llegamos a su casa a entrevistarlo nos empezó a contar todo lo de aquellos años de una manera impecable, un relato al cual no podíamos hacerle ni una pregunta, y nosotros habíamos llevado una de las entrevistas más preparadas, con cuatro hojas de preguntas, y creo que le hicimos tres preguntas nada más. Guillermo es una persona extraordinaria.

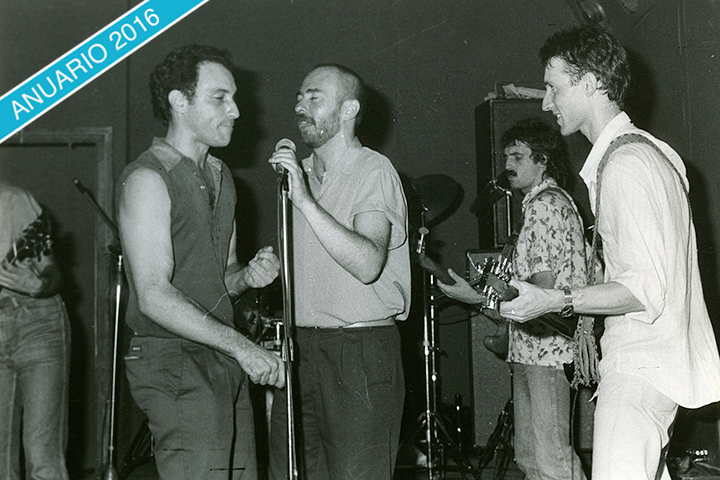

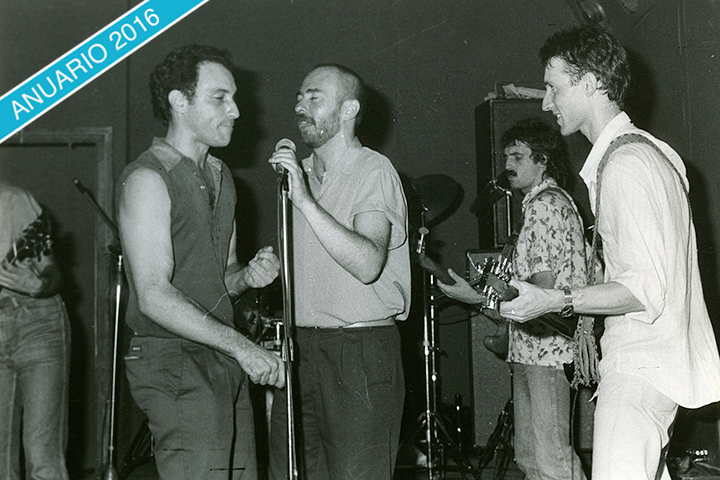

FOTÓGRAFO: Quique Peñas. Bambalinas Primeros 80’s. En primer término, El Mufercho, con anteojos en bajo Topo D’Aloisio, a la derecha Indio Solari.

¿Les planteó algún tipo de requisito con los materiales?

No, los cedió para el documental. Cuando terminó la entrevista fuimos a un cuartito en el que tiene como un depósito y sacó una caja vieja, enorme, toda llena de latas de los originales muy bien conservados. Luego fue nuestra la responsabilidad digitalizarlos, porque ese material no se lo podíamos dar a nadie, además de tomar todos los recaudos para la tarea, porque es una tecnología que no se usa mucho, y si bien nosotros habíamos tenido un contacto, no éramos unos especialistas. Entonces hubo que investigar bien, hacer pruebas para que no se trabe la película, para que no se rompa, porque era la única copia que había.

Con todo lo que aconteció de allí en adelante, ¿sintieron tal vez la presencia de Patricio Rey rondando el proyecto?

Lo de Guillermo fue como una señal, nosotros lo tomamos como una señal, detuvimos todo lo que estábamos haciendo y lo llamamos en ese instante, eso fue paradigmático por la importancia que tiene para la película. Cuando empezamos a encontrar toda la historia que había, los personajes, los testimonios, y el archivo increible que nos puso a disposición, vimos que los orígenes, que eran como un capítulo dentro de la película que estábamos armando, daba para hacer un largometraje que dura una hora cuarenta y llega hasta Gulp, en el 85.

¿Están preparando una segunda entrega?

Estamos trabajando en los tiempos del Comando, nos sabemos cuándo. En principio sería desde Gulp en adelante, ahí ya no hay tanto material inédito, hay algunas cosas, pero es como que es mucho más conocida la historia masiva de Los Redondos, lo cual permite otro tipo de narración. Se trata de una etapa más insitucinacionalizada que posibilita otros saltos porque los cambios tal vez no son tantos; sí lo son en la masividad que van teniendo en cuanto al público. Además nosotros tenemos vidas que llevar adelante, y los tiempos están dados por tratar de tener un acabado de la película que nos conforme a todos, en ese sentido siempre estamos intentando llegar a la mejor película posible. Como nadie nos apura, los tiempos las manejamos nosotros.

Narrar con la película los orígenes de Patricio Rey es tal vez clarificar la estructura del mito, ¿lo percibieron así?

Sí, tal cual. Entendemos a los mitos como visiones que explican el surgimiento de un mundo, como los mitos griegos por ejemplo. Y nos pasó un poco eso, encontramos muchas cuestiones que son lineamientos y bases que después Los Redondos mantuvieron, incluso, con todos los cambios que tuvieron: una banda profesional de cinco músicos que llenaba estadios, con una estructura gigantesca en relación con lo que pasaba en La Plata, que era un happening total, que había de todo y los músicos eran un número más, con monologuistas, actores, fotógrafos, artistas plásticos, bailarinas y un público que no era público, porque era como una fiesta donde subían y bajaban del escenario, era todo el mismo espacio. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con la autogestión, con manejarse de manera independiente, con el espíritu de la fiesta, con el mantener un espíritu libre, y son todas cuestiones que están en la historia de Los Redondos al margen de que hayan cambiado muchas cosas, es un nervio que se mantiene inalterable, a través del cual, incluso al día de hoy, el Indio y Skay conversan.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con Indio, Skay y Poli?

Sí, le hicimos llegar la película a los tres. A Semilla también, que no aparece en la película pero también estuvimos con él. Ellos valoraron el trabajo. Nosotros teníamos el sueño de entrevistarlos pero sabíamos por la historia de ellos que una entrevista audiovisual era prácticamente imposible, pero si los contactamos. Trabajamos como por círculos, de la periferia al centro, y cuando ya habíamos hecho todas las entrevistas que pudimos nos contactamos y les mostramos un corte más avanzado de lo que había.

¿Desde el primer momento decidieron que el proyecto tendría el mismo espíritu de Patricio Rey en cuanto al anonimato y la autogestión?

El tema de la autogestión y de hacerlo de manera independiente para nosotros es muy importante. Es la idea que tratamos de llevar a adelante, incentivando también a que eso suceda cuando vemos gente haciendo cosas. Nos parece que es una forma de poder hacer lo que a uno le gusta y quiere de una manera que te permite manejar los tiempos, de decidir sobre lo que se está haciendo. Después lo otro estaba dando vueltas, porque en la primera época el juego de Patricio Rey estaba muy presente. Incluso, habíamos armado la idea de una búsqueda de Patricio Rey que al final no quedó en la película. Al llegar el momento de presentar públicamente la película retomamos un poco esos preceptos de Patricio Rey, según los cuales la identidad no agrega nada al hecho artístico, que es importante que la obra hable por sí misma y que es fundamental combatir al ego. Y hoy se resignifica porque el mundo en que vivimos es de una súper exposición total, en todos los medios, en redes sociales y demás, uno puede llegar a ser como una celebridad dentro de su círculo de amigos, es raro, por eso nosotros no hacemos fotos. Es un documental sobre Los Redondos y aparecen imágenes de esa época que son lo que más fuerza tiene, no aporta en nada que aparezca una foto nuestra.

¿Cómo es la dinámica de la exposición del filme?

Una de nuestras premisas es proyectarla de manera autogestionada, poder producir o coproducir con alguien las fechas. Las que tienen que ver con los viajes al interior, en general, son personas que se contactan con nosotros a través de la página web o de Facebook y, cuando vemos que es viable, que es una propuesta seria, le damos para adelante. A nosotros nos encanta presentar la película y fundamentalmente en lugares donde no ha estado. Poder viajar por el país para nosotros es parte del alucinante viaje de Patricio Rey.

¿Ustedes participan de cada expectación?

Si, otra de las cuestiones que nos gusta es generar ese espacio de encuentro, la posibilidad de ver una película con otra gente, en un cine, o en un teatro, con una pantalla grande, con un buen sonido. Por lo general, mucha de la gente que va es ricotera, aunque también van otros públicos, porque la película tiene un cruce permanente con el contexto político, social e histórico. En ese sentido, si bien el eje vector es la historia de Los Redondos, esa historia está inmersa en un país, en algunas ciudades, en un tiempo, en plena dictadura militar… contextualizada la historia tiene otro valor y otro peso…

¿Han sido tentados por la industria para cooptar el trabajo?

No tanto, ha habido algunos casos pero no, no hubo nada muy serio que digamos.

Tampoco nos interesa, nosotros sabemos la fuerza que tiene la película y el trabajo que es, somos conscientes de lo que hemos hecho y de la repercusión que viene de la gente que que no es cercana, que puede dar una devolución sin ciertos filtros en relación a una devolución que puede darte alguien que te conoce. La recepción ha sido muy buena siempre, y además nuestra película no es un tanque de Hollywood, no estamos compitiendo con eso.

¿Tienen en mente en algún momento hacer una reproducción seriada del filme?

Puede ser, más adelante es probable que hagamos algo. Queremos hacer una linda edición, nos gustaría que sea un lindo objeto para tener y para relacionarse con él, somos un poco románticos con eso también. Somos un poco así en la vida… uno entiende el mundo en que vive pero así y todo trata de tener ciertos refugios para escapar.

FOTÓGRAFO: Quique Peñas. Bambalinas Primeros 80’s : Skay y las Bay Biscuits

Actualizada 06/12/2016