Jun 9, 2021 | Comunidad, Novedades

A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195.

A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195.

No se trata de un dato menor ya que el organismo sufrió profundos recortes presupuestarios entre 2015 y 2019, bajo el gobierno macrista que recortó su financiamiento y puso límite a la incorporación de científicos. El organismo reúne a más de 10 mil investigadores, más de 10 becarios de doctorado y postdoctorado, con 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de Investigaciones y Transferencia (CTI) y un Centro de Investigación multidisciplinario, además de los 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET, de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.

Barbijos para todos

Hechos de tela antiviral, tratada con bactericidas y fungicidas que elimina el virus en cinco minutos, Los barbijos del CONICET se convirtieron en una especie de hit, tanto en rosa como en su nueva versión en color gris, con tamaños para adultos y niños.Los productos de cuidado fueron desarrollados junto a ATOM PROTECT, testeados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.

Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.

Inactivar una muestra de laboratorio facilita su manipulación sin necesidad de un equipo de protección excesivo, permitiendo al operador trabajar en distintos contextos que cuenten con menos infraestructura. “Nosotros queríamos participar del diagnóstico pero al no contar con el equipo de protección apropiado, no pudimos. Para bajar el nivel de bioseguridad necesaria, priorizamos la inactivación de las muestra”, cuenta el doctor en Ciencias Biológicas, Ezequiel Petrillo. El método consiste en utilizar una solución de inactivación que rompe las partículas virales pero deja el ARN protegido de la degradación.

Este avance fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El CONICET ya firmó convenios para que pueda comercializarse en el país.

Soluciones inteligentes para un país en crisis

Por otro lado, el mismo equipo, creó un kit “casero” de detección del coronavirus que tiene como objetivo reemplazar el kit comercial, bajar los costos y aprovechar los recursos disponibles en el país. La prueba consiste en juntar una muestra de saliva que no requiere la acción de un operador. “No se necesita personal capacitado ni protección específica, a diferencia del hisopado y, además, es más rápido”, afirma Srebrow.

Después de inactivar la solución, se analiza la presencia de ARN viral con métodos de detección por PCR con reactivos y equipamiento menos sofisticado, disponibles en Argentina. La efectividad de estos procedimientos alternativos fue testeada por el Instituto Nacional de Microbiología Doctor Malbrán, donde se utilizaron en paralelo a las reacciones que suelen usar y se compararon los resultados.

Otro de los productos que lleva el sello de los científicos nacionales es el ya conocido suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2, utilizado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad grave o moderada de COVID-19. Su aplicación logró disminuir las internaciones en terapia intensiva un 24%, redujo las muertes un 45% y el uso de respirador un 36%, según explica el CONICET en su sitio.

El spray nasal con carragenina es otro de los métodos probados , tanto para prevención de la enfermedad como para su tratamiento. La carragenina es un componente químico hallado en algas que genera una barrera para que el virus no logre entrar al epitelio nasofaríngeo. “El spray se usa para tratar casos de resfríos, especialmente en los niños. Hay varios trabajos que demuestran que la carragenina es antiviral. Frente a eso nos pusimos a trabajar en un proyecto para probar si tiene efectos sobre el covid”, dice el doctor Osvaldo Uchitel del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias UBA-CONICET.

El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.

El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.

“Esto no fue nada sencillo porque como es un producto que no tiene patente, el laboratorio que lo produce no tiene mucho interés en invertir para promoverlo. La inversión es grande y la ganancia pequeña”, explica Uchitel. Además, en La Rioja, se está aplicando carragenina a todos los pacientes con la enfermedad para probar su eficacia en la prevención de casos graves. Los 60 pacientes tratados hasta el momento, no entraron en una situación respiratoria complicada..

Por último, el investigador resalta las dificultades que tiene el sistema médico argentino para desarrollar este tipo de estudios. “Yo me pregunto, si el país produce vacunas, va a tener que probarlas y el sistema de salud no está preparado para eso. Producir medicamentos es un tema y hay mucho apoyo pero probar después que sean efectivos es muy complejo y un desafío muy grande por delante”.

Jun 7, 2021 | Entrevistas

En abril, las redes sociales y los portales informativos convertían en noticia el video de un aspirante a juez que, como estudiante, improvisando una respuesta, habló dos minutos sin poder decir cómo se denominan las imposibilidades que sufren las mujeres a la hora de acceder a puestos jerárquicos en el trabajo o en la política: el techo de cristal.

Pero Eva Cabrera puede dar fe de lo que significa romperlo: el 1° de junio fue nombrada presidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), la primera mujer en alcanzar ese lugar en los 79 años de la institución.

¿Cómo llegás a aRGra? ¿En algún momento de tu carrera tuviste que romper un techo de cristal?

Soy de la generación que entró a los medios en los noventa. Mi carrera fue avanzando, primero fui reportera gráfica, después editora, después me quedé sin trabajo. En 2015 trabajé para la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en un gremio, y ahora laburo en Télam, desde agosto de 2017. Creo que mi llegada a la presidencia es una consecuencia lógica, porque hasta mayo era vicepresidenta y anteriormente fui secretaria. Hace dos comisiones directivas que estoy. En la primera me tocó ser la única mujer entre todos varones. Creo que esta vez tiene mucho que ver que haya dos compañeras más en la lista, Graciela Calabrese y Lucía Merle. Juntas nos propusimos empezar a reflexionar y analizar estas prácticas, que no sé si tienen que ver con los feminismos pero sí con nuestra tarea como comunicadoras y comunicadores de decidir qué y cómo publicar en los diarios lo que atañe a las cuestiones de género y, sobre todo, femicidios. Empezamos con la Red Par, después hicimos algunas capacitaciones con Mujeres Que No Fueron Tapa. Fue una decisión nuestra también crear la Comisión de Género a partir de ver estas problemáticas, y además como resultado de una encuesta que hicimos, que podía ser anónima o no. Ahí cristalizamos las distintas violencias que sufrían las compañeras a lo largo del tiempo, como acoso y discriminación. Antes éramos fotógrafos en nuestros chalecos, ahora en nuestras credenciales se lee «socio» o “socia”. La consecuencia analógica de esto es empezar a conocernos con las compañeras de las distintas provincias, porque yo encabezo la lista, pero hay cinco compañeras más a mi lado. Me parece que todo ese crecimiento dio pie a algo que hace diez años hubiese sido impensado. ARGra es una construcción colectiva, y eso también es fundamental.

¿Cómo administras el trabajo con los tiempos acelerados que corren?

Hasta hace un tiempo trabajé como colaboradora de Télam, y cuando laburas por nota lo que te pasa es que tenés que hacer un montón para armarte un sueldo por mes. Ahora pasé a planta, donde es totalmente distinto porque me preguntan qué franco voy a tener. Si bien sigo sin tener horarios, hay días en que hay mucha más producción que otros y nos vamos acomodando. Al momento de decidir, en general, si hay dos notas al mismo tiempo discutimos con las compañeras y compañeros a qué le damos prioridad y a qué no.

¿Los criterios estéticos varían según el medio o podés sostener una mirada personal?

Mi mirada es muy propia y nunca fue cuestionada. Habrá fotos que gustan más y otras que gustan menos, he discutido mil veces por foto y por tapa. Sí sé que hay fotos que no publicaría: de femicidios o de pibas que desaparecen. Me parece que hay que empezar a reflexionar sobre lo que se publica y sobre nuestra tarea porque somos comunicadores, creamos sentido, más allá del que le puedan dar posteriormente los medios para los que laburamos. Nosotros somos responsables de lo que producimos. Trascendiendo lo estético, para mí y para mis compañeros hacer fotos es nuestra forma de decir y de mirar.

¿Qué elementos buscás o priorizas cuando hacés una foto?

Mis prioridades surgen en función de la nota. Mañana tengo que entrevistar a una trabajadora rural de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), y pensaba hablar un poco sobre lo que hace, generar un clima. Obviamente a veces lo podés hacer y otras no, cuando llegás se te puede desbaratar todo el plan que tenías. Te puede pasar en una marcha: hay fotos que tienen que estar, como la cabecera del acto, pero después me parece que hay que meterse a buscar, a ver qué tipo de gente hay, qué llevan, cómo se expresan.

Hay un componente muy fuerte que es estar en el territorio. ¿Cómo te afectó la pandemia en ese sentido?

Fue muy difícil. Primero decíamos que no había que usar barbijo. Después que si. Después que había que desinfectar los equipos, porque no sabíamos si en las superficies que nosotros usamos para laburar podía quedar el virus. Si te podía quedar en la ropa. Al principio me pasaba que me paraba en el vestíbulo de mi casa y tenía que pensar: “¿Qué dejo primero, las llaves, los zapatos?” Llegó un momento en que vimos que la cuarentena se extendía y con los y las compañeras de aRGra decidimos elaborar una guía para cuidarnos cuando saliéramos y cuando volviéramos de hacer una nota para no infectarnos nosotros ni a nuestras familias. Eso nos dio tranquilidad. Este año es mucho más difícil porque perdimos dos compañeros, las balas empezaron a picar más de cerca. Hubo que renovar los cuidados y en eso estamos.

La película que se repite

Eva se cruzó con una cámara por primera vez a los 14 años. Era una Kodak Fiesta que llevaba rollos de 126 mm, y con ella empezó a fotografiar a su entorno familiar. A los 21 se compró una Reflex y a los 28 se sumergió en el oficio del fotoperiodismo en el diario Hoy de La Plata, donde se formó por catorce años.

“Me tomé una licencia de embarazo porque nacía una de mis hijas, no recuerdo si Connie o Luciana, y cuando volví me dieron una Nikon D1, que era una de las primeras réflex digitales. Pregunté cómo se usaba y aprendí. Fue raro al principio pero después a uno le agarra el vicio de mirar el displayer para ver cómo salió la foto. Hubo que adaptarse a lo inmediato porque eso era lo que venía”, contó entre risas.

¿Cómo repercutió la incorporación de la tecnología en el plano laboral al darte esa inmediatez?

Hace poco estuve revisando mi archivo y es increíble la cantidad de fotos horribles que guardé. Están ahí porque son parte de la historia, pero si las comparás con las de ahora, es una locura. Tenés todos los colores, los blancos son blancos, los negros son negros, podés borrar, corregir, compensar.

Fue aprender el camino, en el diario que yo estaba eran muy amantes de la tecnología. Antes de las D1 ya habíamos tenido unas Nikon S3 de prueba, con respaldo digital, que iba enchufada a una especie de monitor que parecía una video cassetera. Salimos a experimentar un par de veces y me acusaron de antigua, pero era un tedio cargar semejante aparato. Ese tipo de cámaras se usaron para transmitir la Guerra del Golfo, con parabólicas y teléfonos satelitales. Una vez que me acostumbré me resultó raro, cuando trabajaba con película, no ver la foto al instante, aunque también era la magia de lo analógico. A veces tenías la sensación de que tenías algunas fotos interesantes, y cuando llegaba al minilab yo empezaba a tironear como loca el negativo a ver si la foto estaba. Eso te daba un poco de ansiedad, pero ya no sigo haciendo fotos con película.

¿Qué acontecimientos disfrutás haber cubierto?

Me pasó algo hace muchos años. Atravesé mi adolescencia en dictadura, entre el ‘78 y el ‘83, y siempre pensaba en Salvador o Bajo fuego, esas películas donde había fotógrafos de guerra y decías: “Wow, qué bueno”. Fue un conflicto en La Plata, en febrero del ‘96. Se iba a tratar una Ley de Educación Superior y estaba la calle tomada por la policía, y se llevaron preso a todo lo que parecía un estudiante. Estaban las madres buscando a esos presos. Nos corrieron dentro de un edificio. Después empezaron a volar piedras, balas de goma, el camión hidrante. Toda la ética que uno tenía en la cabeza pasó a ser un poco de miedo, en principio de no saber dónde pararse, así que agradezco no haber cubierto conflictos de ese tipo. Tampoco sé si me hubiera bancado un 19-20 de diciembre de 2001 en la Plaza. Actos y cosas que me han tocado cubrir hay un millón, pero no pienso mucho en eso, uno va construyendo la mirada día a día.

Jun 3, 2021 | Géneros, Novedades

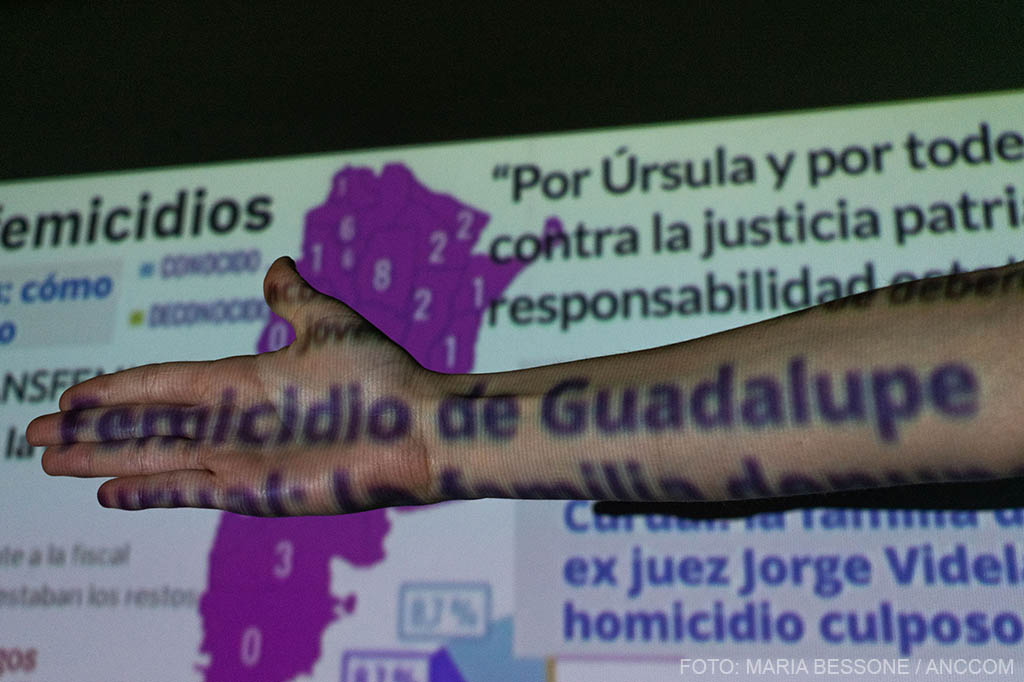

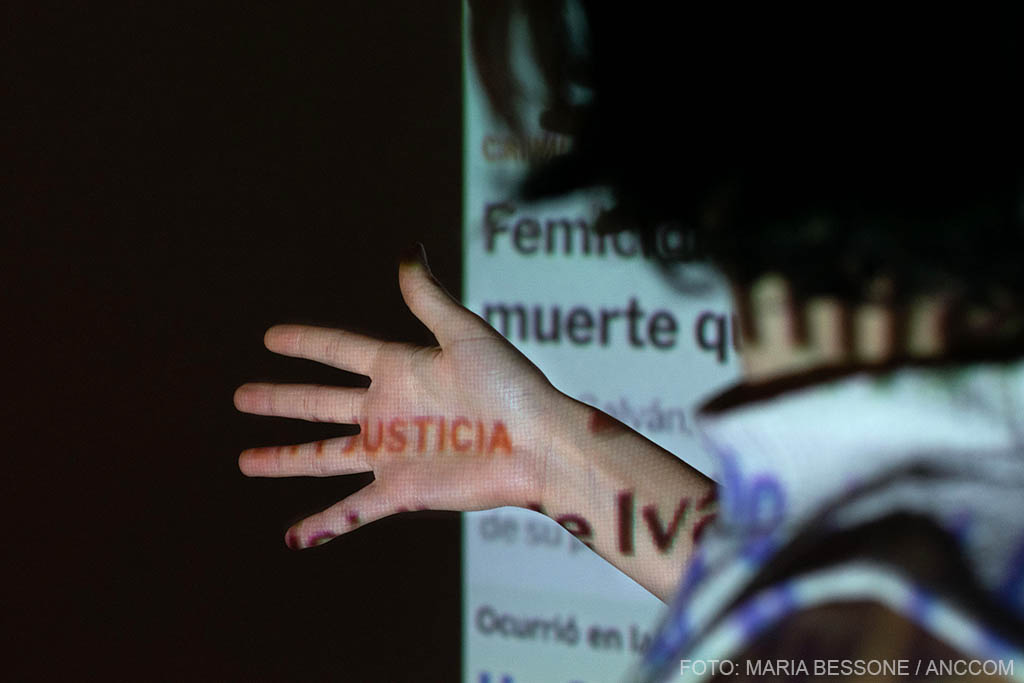

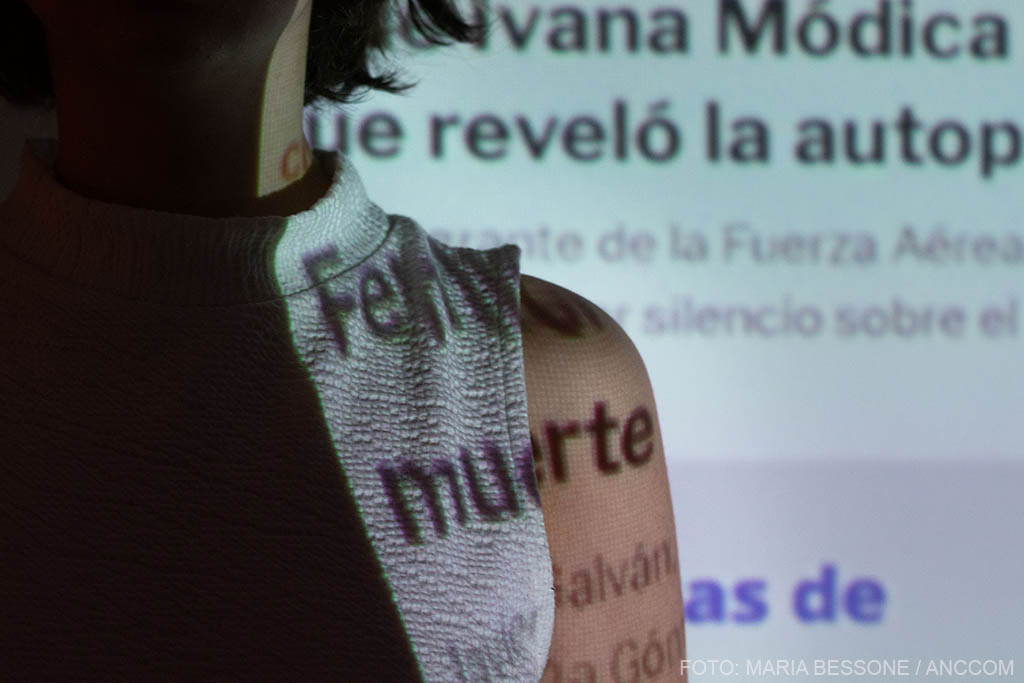

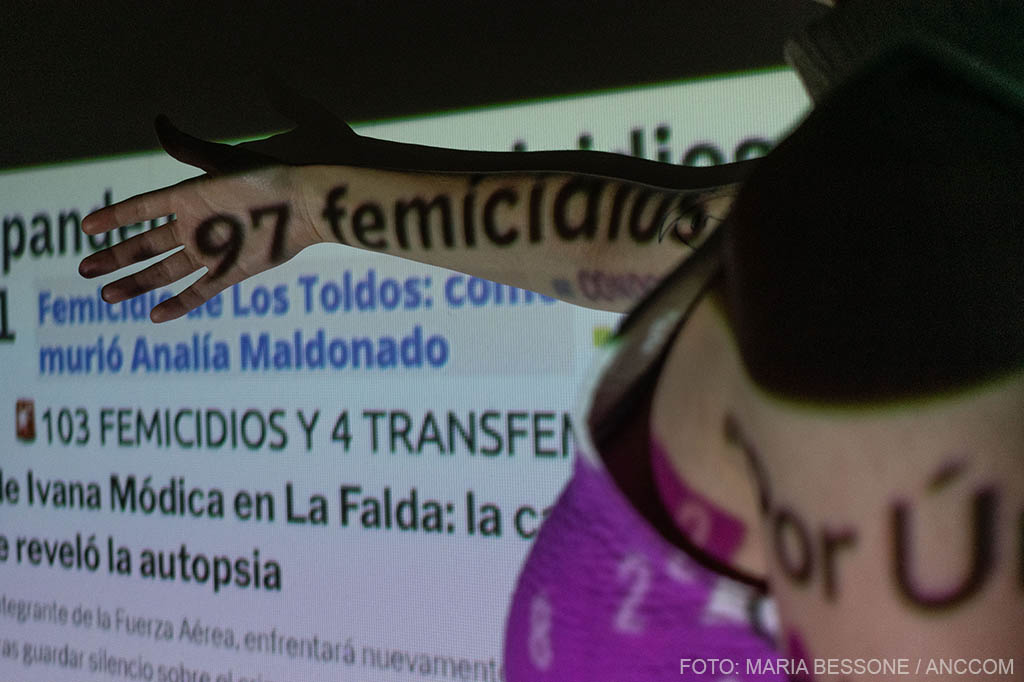

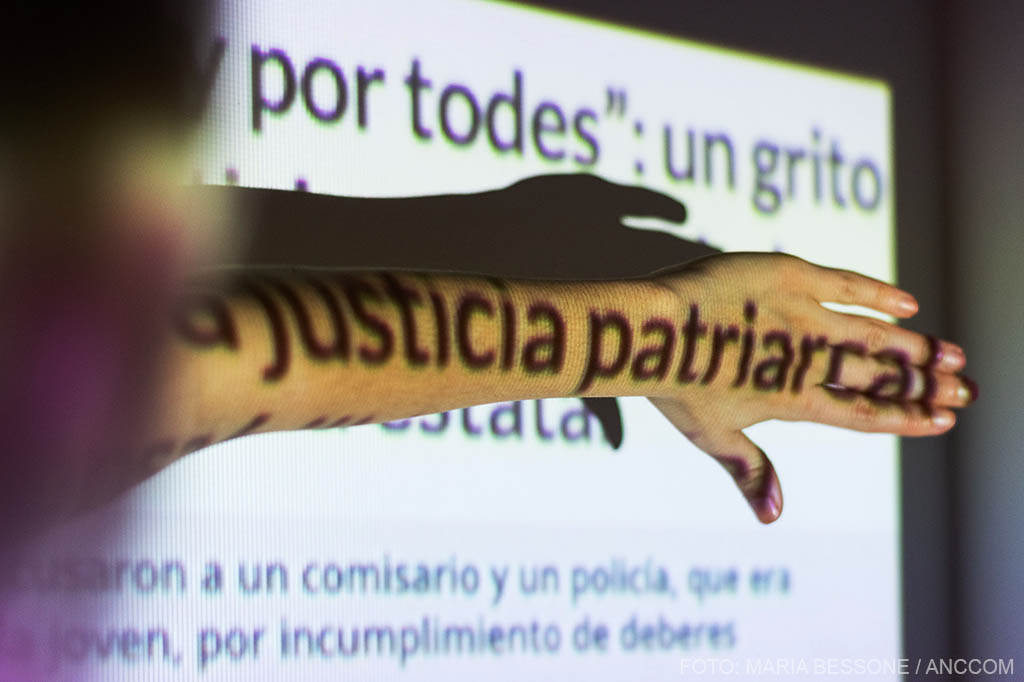

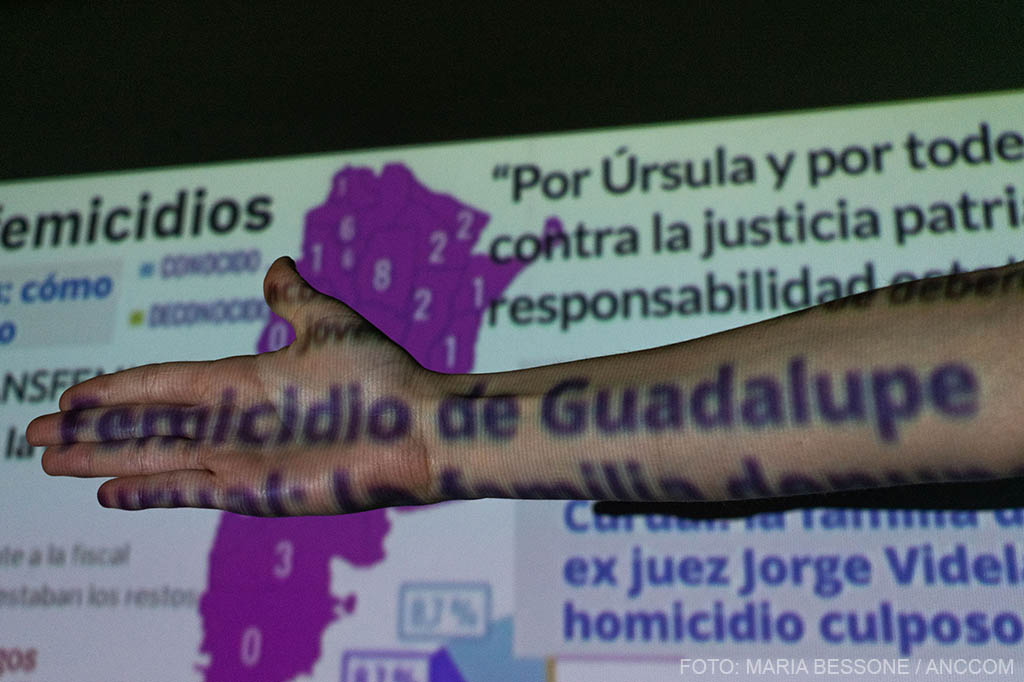

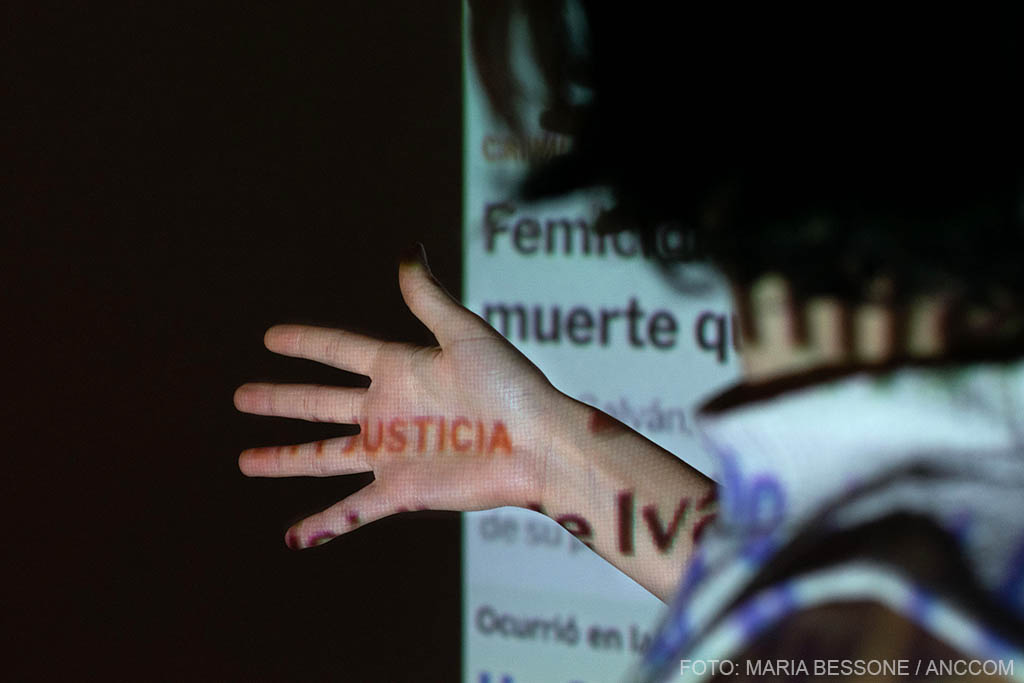

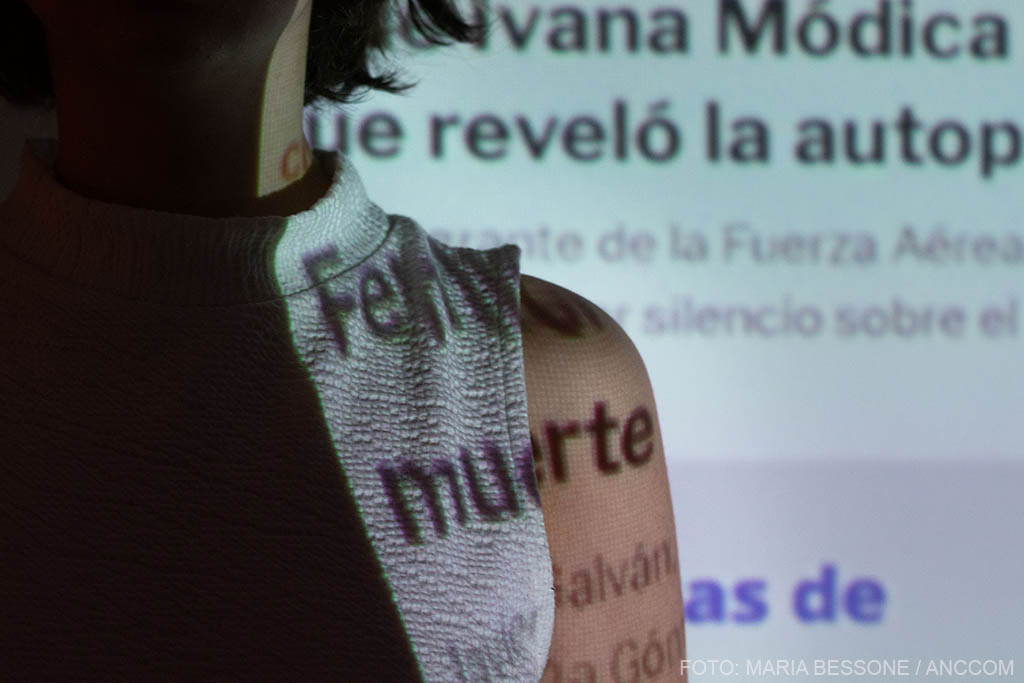

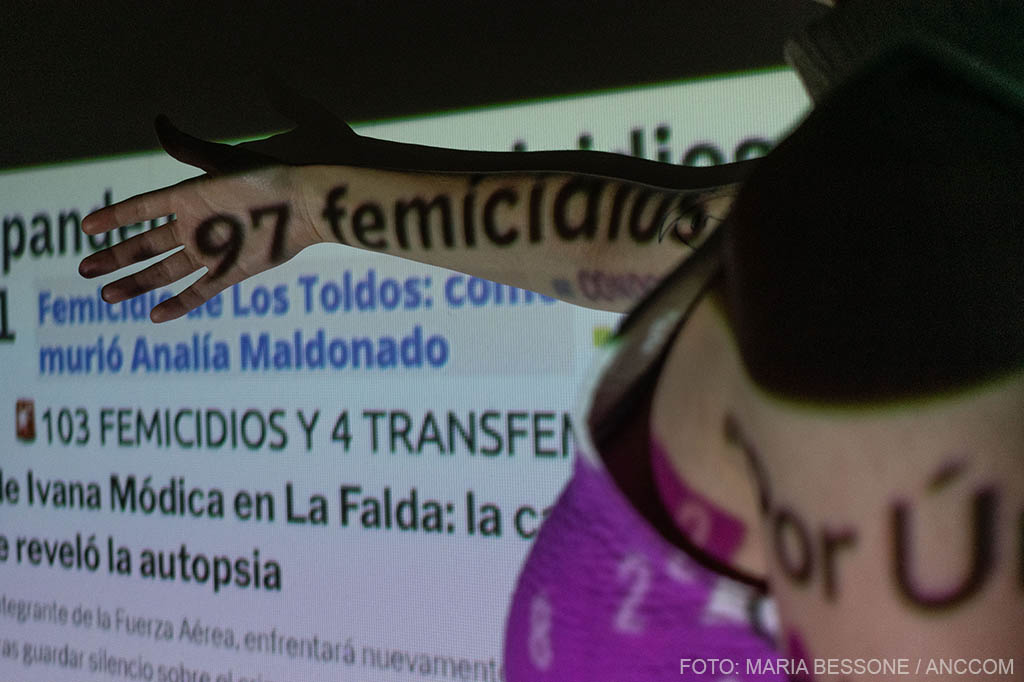

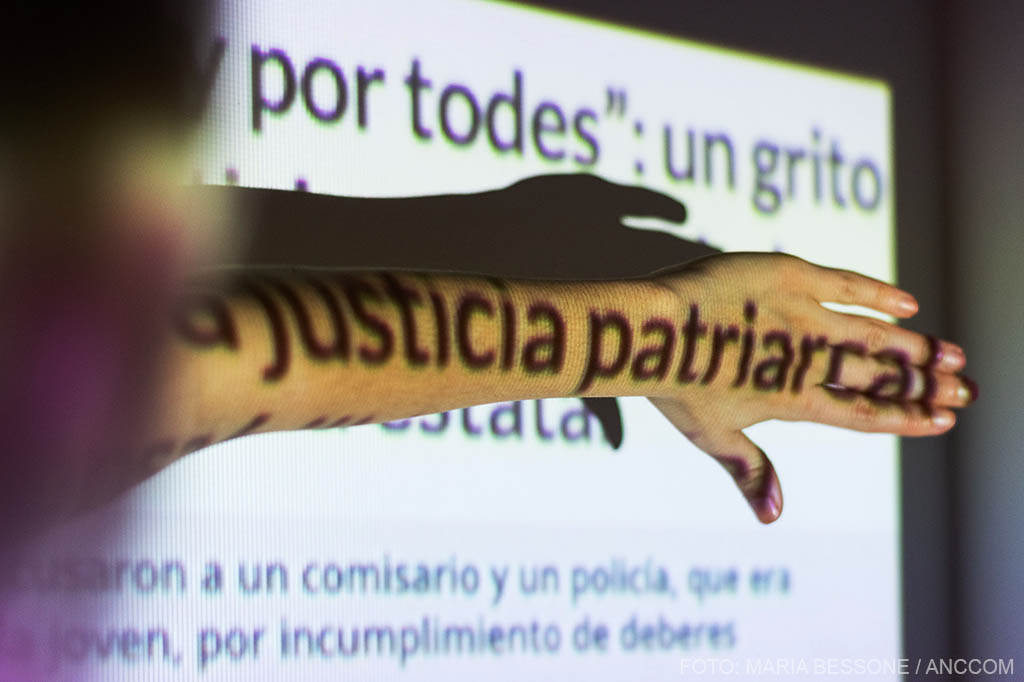

Se cumplen seis años desde que el primer grito de Ni Una Menos se instaló en nuestro país. Desde 2015, cientos de miles de mujeres salen a las calles cada 3 de junio, bajo una misma consigna: contra de la violencia machista. En el marco de un nuevo aniversario, se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes a 2020. Según lo informado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación durante el año pasado se cometió un femicidio directo cada 35 horas.

Siguiendo los datos correspondientes, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 hubo un total de 251 víctimas directas de femicidio en todo el territorio nacional. De las cuales, 244 fueron mujeres cis, 6 mujeres trans/travesti y 1 se encuentra sin identificación ya que el cuerpo de la víctima se encontraba carbonizado. Sólo pudieron confirmar que era mujer.

Todos los 3 de junio la consigna Ni Una Menos se ve acompañada de otras exigencias. Este año se llevará a cabo un cartelazo en redes sociales y las consignas que acompañarán la jornada serán #AparicionConVidaDeTehuel, #CupoLaboralTravestiTrans, TrabajadorxsSomosTodxs y #ReformaJudicialFeminista.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cree que lo más importante del Ni Una Menos fue la visibilidad que se le dio al movimiento de mujeres: “La convocatoria a nuevas generaciones fue central. Se abrazaron al feminismo que venía hace años luchando por los derechos de las mujeres. Creo que, en gran parte, la despenalización del aborto tuvo mucho que ver con esto”, agrega.

Por su parte, Lucía de la Vega, Coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogada de la Agenda Transversal Feminista, describe que lo central en el movimiento Ni Una Menos fue la masividad del reclamo de las mujeres y las disidencias contra las violencias machistas. “Se convirtió en un movimiento que cruzó generaciones contra las violencias machistas”, asegura.

Del informe se relevaron 247 causas judiciales de femicidio directo, en donde el 63% se cometieron en la vivienda de la víctima. El 79% se dio en un contexto de violencia doméstica. En el 32% de los casos hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y el 18% se ejecutaron con armas de fuego.

El 79% de los femicidios se dio en contexto de violencia doméstica .

La evolución de la distribución de femicidios directos se muestra estable desde 2017 al 2020. Lico expresa que “las cifras siguen asustando y está bien que impacten, que no nos acostumbremos a esos número, creo que hasta que no generemos un profundo cambio social, los números van a seguir igual. Hay que concientizar, convocar a los varones, educar a las nuevas generaciones, garantizar la ESI en todo el país”.

Siete provincias del país obtuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres más alta que la del promedio nacional que es de 1,09. Jujuy se encuentra en primer lugar, con una tasa del 2,82; le siguen Tucumán (2,10), Chaco (1,97), Salta (1,53), Misiones (1,43), Santa Fe (1,38) y Corrientes (1,23). Esto se debe a que el peso poblacional de las mujeres en estas provincias es escaso. Si consideramos números absolutos, el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires (94 casos), seguido por Santa Fe con el 10% (25 casos). Por su parte, Tierra del Fuego no registró ningún femicidio en su jurisdicción durante el 2020.

“Las cifras se sostienen porque todavía no se está trabajando en las condiciones estructurales que posibilitan los femicidios como una expresión de la violencia extrema”, asegura de la Vega.

En el 32% de los femicidios hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y en el 18%, armas de fuego.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años -la tasa más alta corresponde de los 35 a 44 años-, representando casi un 26% de los casos. Por otra parte, 24 fueron niñas y adolescentes -de 0 a 17 años- y 11 de las víctimas tenían menos de 13 años.

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio. Según el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio (Ley N° 27452, sancionada en 2018), se lograron identificar en el informe, al menos, 231 potenciales beneficiarios.

De la Vega insiste en que la política pública debe estar coordinada entre los distintos ministerios y áreas estatales y que programas como el ACOMPAÑAR deberían implementarse de manera correcta. Se refiere a la política dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género en todo el país. Brinda una ayuda económica y acompañamiento integral psicosocial durante seis meses. “Otra cuestión central es el acceso a la vivienda. Una problemática muy incrementada en este contexto de pandemia, donde las mujeres no tienen donde ir con sus hijes para escapar de esa situación de violencia”, asegura.

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja. El 84% conocía al agresor y el 48% convivían. Lucía de la Vega afirma que “es central la respuesta por parte del Poder Judicial a las situaciones de violencia en términos de emitir medidas protectoras en tiempo y forma. Hay distintas políticas que deben implementarse y que deben ser articuladas entre los distintos ministerios”.

“Decir Ni Una Menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es anunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”, son palabras que se expresan desde la organización Ni Una Menos. Qué se reclama y qué se exige cada 3 de junio: visibilizar las problemáticas de la violencia machista, empoderar a los distintos colectivos, ser las voces de quienes ya no la tienen.

Silvina Lico cierra haciendo hincapié en la importancia de seguir visibilizando y reclamando. “Hacernos ver, exigir que nos escuchen, pero también demandar a los Estados los cambios necesarios y hacerlos responsables de nuestras muertes. Creo que es imprescindible una reforma de la justicia que acompañe a los feminismos”.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio es de 37 años.

Las organizaciones invitan a utilizar el #NiUnaMenos en redes para participar de la jornada y sumarse al cartelazo. A su vez, a las 19 se llevará a cabo una Asamblea Feminista Latinoamericana en el canal de YouTube de Ni Una Menos, que contará con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Betty Ruth Lozano (feminista colombiana), Mónica Benicio (PSOL-Brasil) y Francy Junior (Articulación de Mujeres brasileñas), entre otras activistas latinoamericanas.

(Para asesoramiento por violencia de género se encuentra disponible las 24 hs. la línea 144 en todo el territorio nacional. Por violencia familiar o sexual la línea 137 funciona los 365 días del año y cuenta con un número de Whatsapp 11 3133-1000).

Jun 3, 2021 | DDHH, Novedades

En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, a pesar de los intermitentes problemas de conexión, Diego Martin Ogando Montesano, hijo de los desaparecidos Stella Maris Montesano y Jorge Ogando logró declarar ante el Tribunal Federal N°1 de La Plata.

Martín, como alguna vez lo llamaron sus padres, no siempre fue Martín Ogando Montesano. Durante muchos años fue llamado solo Diego Berestycki, sin conocer su verdadera identidad. Quienes lo criaron no podían tener hijos, buscaron la manera de adoptar, pero no lo hicieron de forma legal: “A ellos le dieron el dato de una clínica en Wilde. Fueron ahí, se presentaron, llevaron dinero y me compraron”, contó el nieto restituido N° 118 por Abuelas de Plaza de Mayo. A Martín siempre le dijeron que no era hijo biológico de la pareja e incluso también que habían pagado por él: “Siempre crecí con esa verdad”, declaró y confesó que nunca quiso hacerse ninguna prueba para saber si era hijo de desaparecidos, ya que sabía que podía existir la posibilidad y tenía miedo que le dé positivo y quienes los criaron tuvieran algún problema con el Poder Judicial. “No me lo hubiese perdonado si hubiera pasado eso”, comenta y agrega que ellos no tenían ningún vínculo ni con militares ni con la policía. Eran simplemente dos civiles que querían tener un bebé y encontraron esa manera”.

A principios del 2015 sus padres de crianza fallecieron con muy pocos meses de diferencia. Fue entonces, cuando Martín se presentó en Abuelas de Plaza de Mayo con su partida de nacimiento, que estaba firmada por una partera de apellido Franicevich, que -Martin luego se enteraría- tenía vínculos con Antonio Jorge Bergés, médico de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Era aquel que se encargaba de “atender” a las embarazadas en cautiverio, y que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Martín conoce muy poco de su nacimiento, pero lo que sabe se lo debe a testigos que presenciaron el trabajo de parto de su madre, Stella Maris Montesano, como Alicia Carminatti . A su mamá la llevaron vendada y esposada a dar a luz en la cocina del Pozo de Banfield, sin ningún tipo de higiene, arriba de una chapa. “Pasé dos días con ella y luego me llevaron. Le mintieron a mi mamá y le dijeron que me iban a llevar con su familia y así es como me sacaron de sus brazos”.

“Fue un antes y un después el 2015 en mi vida”, declaró Martín quien vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años y por lo tanto aquel análisis genético para recuperar su identidad lo hizo desde el Consulado argentino en la ciudad de Miami. Pudo reconstruir su historia, la historia de su padre, Jorge Ogando, y su madre, y se enteró que tenía una abuela ansiosa por conocerlo.

“Conocer la verdad de uno reconforta. Sé que mi mamá tenía 27, era abogada y mi padre 29, trabajaba en el Banco Provincia. Cuando los militares entran a llevarse a mis padres y a mí, dejan en la cunita a mi hermana. Le avisaron a un vecino que dejaron sola a una bebé y la que se hace cargo de ella es mi abuela”, detalló Martín y continúa: “Para mí hoy es algo terrible no estar con ella, no haberla conocido. Mi hermana murió en 2011, se quitó la vida. Sé que entró en una depresión muy grande desde que empezó a querer saber de mis padres. Es algo que no puedo entender, al no poder estar con ella. Todo el mundo me dice que era un ángel, muy amiguera y que lo que más quería era encontrarse con su hermano. Hizo de todo para buscarme”, lamentó.

«Estos genocidas le arruinaron la vida a mi abuela, a mis padres, a mi y a mi hermana y a mis hijos», reflexiona Martín Montesano Ogando.

“Estos genocidas nos arruinaron. Arruinaron mínimo cuatro generaciones. Le arruinaron la vida a mi abuela, a mis padres, a mí y a mi hermana y a nuestros hijos, ya que hoy no puedo conocer a mis sobrinos por todo lo que pasó (..) Aprovecho para pedir cárcel común y efectiva para esta gente si es que se puede llamar gente, estos represores”, reclamó Martín.

“A mi abuela le llegó un anónomo de un militar y en esa carta estaba el nombre de mi mamá y papá e incluso sus números de documento y que habían sido enterrados en la estancia La Armonía de La Plata, pero es hasta el día de hoy que los forenses no pudieron encontrar ningún resto de mis padres y además es un lugar enorme y no dio detalles de dónde podrían estar”, concluyó Martín sobre la necesidad suya y de su Abuela de poder saber qué fue de sus padres.

Emilce Moler

En la madrugada del 17 de septiembre de 1976 hombres armados irrumpieron en la casa de Emilce Moler y la secuestraron. A partir de allí comenzó el horror. En ese momento Emilce era estudiante de 5º año secundario, del Colegio de Bellas Artes de la Plata y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Con 62 años Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, ratificó una vez más su testimonio. Ya había declarado en distintas causas emblemáticas como la que condenó al genocida Miguel Echecolatz, donde recibió amenazas que le costó custodias policiales que aún debe mantener.

“Llegamos a un descampado, que con el tiempo supe que era el Pozo de Arana. Las circunstancias, las torturas aberrantes que recibí en ese lugar que yo llamo el infierno, donde uno perdía la identidad, donde uno dejaba de ser persona y se convertía en una cosa a merced de otros y si los jueces me lo permiten, evitaría la descripción de todos los detalles de lo ocurrido en Arana, ya fue juzgado y comprobado en otros testimonios, las personas que vi y por lo que pasé”. El juez Ricardo Basilico accede a la petición de Emilce y ella prosigue con su relato.

“Estuve más de una semana en condiciones inhumanas y luego, el 23 de diciembre nos subieron a un camión donde estaba Claudia Falcone y María Clara Ciochini, con ellas compartimos la celda en Arana”. Emilce cuenta que en un momento el camión se detiene y hacen bajar a Falcone y Ceochini y ellos siguieron con el recorrido a lo que sería la Brigada de Quilmes. “Nunca iba a saber que en ese momento se estaba determinando la vida y la muerte”, declaró Emilce.

“Un subalterno le había avisado a mi padre que estaba detenida en la Brigada de Quilmes, y fue un momento muy emocionante. Le sorprendió el estado deplorable en el que estaba. Yo tenía la fantasía de que me iba a ir con él, pero me dijo que no, que mi vida dependía de (Héctor) Bides y de Etchecolatz”, su padre no sabía cuándo la volvería a ver.

Ya en Quilmes, Emilce pudo identificar la voz de Nilda Eloy, Nora Ungaro, Norma Andreu, Ana Teresa Diego, Ángela López Martin, profesora del Colegio Nacional, Marta Enríquez, entre otros.

Con tan solo 17 años, el 27 de enero de 1977, llegó a la cárcel de Villa Devoto. Allí le leyeron los cargos que le imputaban: tenencias de armas de guerra, tenencia de explosivos, asociación ilícita. “Con mi inocencia, lloraba y decía que no era cierto, pero nadie me escuchaba. Ahí fue que entré a Devoto. Me dejaron en una celda sola, hasta que al otro día me abrieron. Era el pabellón del piso 4 y al tiempo pude tener visitas de mi padre. Mi estadía en Devoto iba a ser larga”.

En Devoto siempre le traían malas noticias, habían matado a Ricardo Cuesta, el hermano de su novio de aquel momento, al tiempo a Daniel Mendiburo Elisabe, su primo directo. Su familia quedó destrozada.

Emilce cuenta que su padre la visitaba todo lo que podía, pero generalmente se le cerraban todas las puertas. Un día le avisó que un militar le iba a hacer una entrevista y así fue. “Cuando mi padre habló con él le dijo: ´Olvídese de su hija, su hija es irrecuperable para esta sociedad´”, una frase que siempre la marcó mucho, confesó Emilce.

“Devoto es un lugar donde se trataba de buscar la destrucción, nosotras buscábamos las maneras de sobrevivir y sobreponernos a ese lugar. Todo era para destruirnos. No sabía cuándo iba a salir, cumplí los 18, los 19, era ya casi un eterno, y un día inesperadamente me comunican que me daban la libertad vigilada”. Corría mayo de 1979. «Éramos jóvenes que creíamos en la política, nos oponíamos a la dictadura, creíamos en otro país que podíamos construir de otra manera, con mayor libertad», recordó.

Con los años Emilce formó una familia, formalizó con una nueva pareja, tuvo tres hijas y hoy ya tiene nietos. Se inclinó por las matemáticas y es una ferviente luchadora por los derechos humanos, pero nunca más pudo dedicarse al arte. “Cada vez que sentía los óleos no puedo parar de pensar en Alejandro, en el Loco, en Graciela Torrano, en Claudia Falcone, en Francisco Montes Montaner, en Cristóbal Mainer y tanto otros compañeros de Bellas Artes”, graficó la sobreviviente en alusión a los estudiantes secundarios que fueron desaparecidos aquella trágica noche.

“Son 36 años que vengo manteniendo la memoria, uno tenía que mirar para adelante, pero sin dejar de pensar en nuestro pasado y eso para los sobrevivientes fue una carga muy fuerte. Hicimos mucho para lograr las condenas sociales de los genocidas”, reconoció y reclamó que los genocidas solo hicieron una cosa muy bien: callar. “Por lo tanto nosotros no sabemos dónde están los cuerpos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están los cuerpos de los chicos de La Noche de los Lápices, no sabemos dónde están los nietos que tenemos que recuperar y por eso seguimos hablando y testimoniando a pesar de hacerlo hace 36 años”.

“Los que vivimos el horror por dentro ya hicimos mucho, ya contamos mucho y les pido simplemente a la Justicia que haga lo suyo para construir una Argentina sin impunidad que nos permita olvidar un poco», finalizó Emilce.

Jun 2, 2021 | Entrevistas

El ministro de Cambio Climático de Misiones, Patricio Lombardi (53), estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. A principios de los años 90, fue asesor en esa materia tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, y luego, en 1995, cuando recibió una beca de la Agencia de Información de los Estados Unidos (USIA), se mudó a Washington. En el país del norte llegó a ser viceministro encargado de Relaciones con América latina y el Caribe del Estado de Florida, durante el mandato del entonces gobernador Jeb Bush.

Vegetariano desde los 20 años, Lombardi sufrió cáncer de piel a los 32, hecho que reafirmó sus convicciones respecto al medio ambiente. En 2009, junto con el ex baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, creó la Fundación R21, con la que replicaron en la región la Ley de Juramento al Compromiso Ambiental. La norma fue impulsada en Misiones por el ex gobernador Carlos Rovira, al igual que la Ley de Agricultura Familiar y la que convirtió a Lombardi en ministro, quien hasta ese momento se desempeñaba como subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia.

¿Por qué se creó el Ministerio de Cambio Climático?

Por la necesidad de jerarquizar la temática como política de Estado y llevarla a lo más alto. Yo vengo de la sociedad civil, tengo una fundación (R21) y siempre decíamos que como individuos somos el problema y también la solución en la problemática ambiental. Pero si no tenemos políticos –yo no vengo de la política– que cambien esta situación, legislen y tomen decisiones… El conocimiento científico para resolver la crisis climática lo tenemos, lo que no tenemos todavía es el coraje político. Misiones lo tuvo y por eso creó el Ministerio, pero al mundo le falta tomar decisiones más firmes sobre esto.

¿Misiones lo creó por iniciativa propia?

Por el interés de la provincia en mantener y reforzar su liderazgo ambiental. Fue la primera en Argentina que tuvo un Ministerio de Ecología creado hace 35 años y también fue pionera en crear un Ministerio de Agricultura Familiar, cuando hoy el Pacto Verde Europeo está diciendo que hay que comer agroecológico y de la granja en la mesa. Justamente esta política de Estado tiene seis años y ahora también el primer Ministerio de Cambio Climático en toda la región. Por eso, no es algo descolgado de la provincia, sino que habla de una trayectoria.

¿Cómo llegó a ser ministro?

Por mi recorrido en la temática. El cambio climático tiene mucho que ver con las relaciones internacionales, porque es un fenómeno global, y yo venía de tener a cargo las relaciones internacionales de la provincia. Si hacemos un paralelismo, lo que pasó en Estados Unidos es interesante. Venían de un presidente que negaba el cambio climático como Donald Trump, llega otro como Joe Biden que sí lo reconoce y pone de ministro de Cambio Climático al que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Barack Obama. Uno y otro tema están unidos. Mi paso anterior a este, Fundar R21 junto con Charly Alberti, también me dio un plafón para entender la problemática ambiental y con Charly hemos ido a las cumbres más importantes en los últimos 12 años, así que no es algo nuevo para mí.

¿Quién le ofreció ser ministro?

En febrero del 2020, el Gobernador (Oscar Herrera Ahuad) me dijo que el Papa Francisco lo iba a recibir y si yo, como encargado de relaciones internacionales, lo podía acompañar. En la reunión, le anunció (al Papa) que se iba a presentar un proyecto de ley para crear el Ministerio de Cambio Climático en Misiones. En septiembre, la Legislatura provincial aprueba la ley y en octubre el Gobernador me pide si yo podía ser el ministro. Inmediatamente, con mucho orgullo y honor, le dije que sí.

¿Cuáles son las causas del cambio climático?

Muchas y diversas. Puede ser una chimenea que contamina; el caño de escape de un auto; la explotación y quema de hidrocarburos; los gases de las vacas (metano); el dióxido de carbono. Hay múltiples maneras de contaminar el planeta, hoy las vemos a todas presentes, y tenemos pocas formas de contrarrestarlo.

¿Existe una solución?

Educar y, como hizo Misiones, llevar este tema a lo alto de la política de Estado para que haya gente que dé la cara y diga “tenemos que tener una agricultura más amigable con el suelo y no usar agroquímicos”. Si hoy el mundo tuviese gente con la visión que hay en Misiones, el planeta sería otro. Por ejemplo, las restricciones que el Presidente estableció y que regían desde el sábado 22 de mayo para gran parte del país, a esta provincia no le tocaron porque tenemos otra realidad.

¿Por la responsabilidad social o por la biodiversidad?

Por las dos razones. Tenemos un gobernador y un vice que son médicos rurales, por lo cual saben, y además tenemos otro problema derivado del cambio climático que es el dengue. En Buenos Aires no existía antes, era una enfermedad tropical, y hace 10 años que la estamos escuchando. ¿Por qué? Por el cambio climático. Acá en Misiones tenemos una experiencia de cambio climático mucho más rápida y anterior. Hay un entendimiento pandémico, a cuidarse y a ser más responsables socialmente, y también nuestra política sanitaria es de primer nivel y elogiada en Europa. Además, si tenés selva, allí no hay coronavirus.

¿Deben pagar quienes dañan el medioambiente?

Hace unas semanas nos pusimos muy contentos cuando el presidente Alberto Fernández afirmó en la Cumbre del Clima que es hora de que nos den dinero no reembolsable por nuestros servicios ecosistémicos. Naciones Unidas creó una guía que resume tales servicios y básicamente plantea que un bosque nos da alimentos y medicinas, fija el suelo, es biodiversidad genética y también refugio de pueblos originarios. El 70 por ciento de los remedios oncológicos viene de allí, si lo talamos no habría de dónde sacar la materia prima para que la gente con cáncer los tenga. Entonces, para que una hectárea donde hay biodiversidad no sea desmontada, ¿cómo le digo al dueño de ese terreno “no tires el árbol para plantar soja porque estás haciendo una acción climática”? El tipo te puede decir “mi vecino de enfrente, de Paraguay o Brasil, tiene soja y una Toyota 4×4 y yo un auto viejo, quiero talar para plantar soja y ganar plata”. Ahora bien, ¿qué sería un pago por servicio ecosistémico no reembolsable? Que me den dinero para poder decirle a ese hombre “no tale la selva”, es pagar para que no talen.

¿Qué medidas ha tomado Misiones con respecto a los incendios?

El fuego puede ser provocado por una sequía derivada del cambio climático, o por algunos vivos que queman un monte para criar vacas o cerdos. Esta es una provincia que como matriz no tiene a la soja ni al transgénico, y concretamente, con relación a los incendios, no podemos tener el 52 por ciento de la biodiversidad y la mitad de la superficie arbolada y no contar con las herramientas necesarias para prevenirlos. Más cuando somos una provincia que hace bien las cosas, ordenada, que entiende la importancia del ambiente. Nuestras campañas de concientización, la alerta temprana, la responsabilidad cívica, todo esto es muy importante. Mucha gente utiliza fuego para limpiar el campo y luego sembrarlo porque es la forma más rápida. Estamos bien en cuanto a la conciencia del misionero del cuidado, pero tampoco nos podemos dormir. Lo cierto es que ante una emergencia no tenemos las herramientas necesarias para apagar el fuego, por eso necesitamos recursos no reembolsables. En una situación como esa la comunidad internacional tendría que ayudarnos. ¿Por qué? Porque el oxígeno puro que Misiones emite y el dióxido de carbono que captura nos beneficia a todos.

¿Por qué no es una provincia sojera?

De hecho, tenemos, pero no levantamos como otras provincias la bandera de la soja. Acá hay una política de Estado firme protegiendo lo ambiental, nosotros le dijimos no a la soja. Ahora, si alguien tiene un campo y quiere plantarla, no se le puede prohibir. Aunque me parece que haría un pésimo negocio aquí, porque tiene mucho más valor un árbol en pie que uno cortado, una mariposa viva que una muerta. Cuando entendamos eso, nadie más, por lo menos en esta provincia, va a ir por ese lado. El otro día me preguntaban mi opinión sobre las factorías de cerdos que quieren instalar los chinos. “No, atrás”, fue mi respuesta, pero tenemos que ser realistas. Por ejemplo, Misiones es una provincia en la que se planta tabaco y esto implica unas prácticas con el ambiente que no van muy de la mano, pero se está trabajando ahora en tabaco orgánico o agroecológico y está buenísimo. ¿Hacemos todo bien? No, tenemos todavía una actividad que no está adaptada al siglo XXI, pero de a poquito lo vamos modificando. Nuestra apuesta es a la agroecología que se basa en que un día plantás frutilla, otro día lechuga y otro día tomate, es rotación de cultivos, porque si no degradás el suelo.

¿Tienen alguna protección que evite el uso de agrotóxicos?

En Misiones se está yendo a una agricultura agroecológica en todas y cada una de las prácticas. Hay un trabajo muy fuerte de la familia agricultora, la chacra misionera, en donde el Ministerio de Agricultura Familiar elabora un manual de buenas prácticas de cultivo o, como se dice ahora, “agricultura climáticamente inteligente”, es decir, no utilizar productos que tienen traza de glifosato. Hay pesticidas y pesticidas, algunos profundamente tóxicos o con componentes químicos que han demostrado ser cancerígenos, y también hay otros que van pura y exclusivamente hacia ese bicho y no está la traza tanto en el humano. Hoy, esto dicho por el Conicet, llueve glifosato. En las toallitas íntimas de las mujeres hay glifosato. Una manzana, aunque la laves, tiene glifosato… Por eso son importantes la agroecología y las buenas prácticas. Por supuesto que a partir de que la temperatura sube y hay un cambio climático, los bichitos son cada vez más difíciles de combatir y más resistentes, entonces tenés que usar más agrotóxicos. Entonces hay que pensar en la rotación de cultivo, trabajar en altura, poner plantas en la punta que alejan ciertos insectos. Otro ejemplo, si ponés la colilla del cigarrillo, la dejás en agua, eso es un plaguicida natural, también la mufa del limón… De a poco estamos entendiendo, nadie sabe mucho en el mundo de estas nuevas prácticas, estamos todos aprendiendo.

¿No hay forma legal de frenar el uso de glifosato?

Hoy, si tenés una chacra en el interior de Misiones, sos productor de yerba y le querés hechar glifosato, no te lo puedo prohibir porque no hay una ley nacional que me autorice. Sin embargo, en la provincia tenemos una ley que prohíbe el uso de glifosato en el casco urbano.

¿Hay algún proyecto de ley al respecto?

Me encantaría que Argentina tome conciencia que el glifosato ya no se usa más en Europa. Pero hay que tener una decisión muy importante y hoy la matriz productiva del país no es la misma que la de Misiones. La gente que hace yerba orgánica y agroecológica en Misiones tiene toda la producción vendida al exterior porque hay una enorme demanda. El día de mañana, Argentina va a tener que entender esto y ahí sí podrá pasar una ley, pero hoy, aunque nosotros desde la sociedad civil presentemos un proyecto, no va a salir. Sí se puede pensar de acá a cinco años, ir preparando el camino.

¿Qué es el mercado de carbono?

Lo más importante es lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas hace unos días: “Es tiempo de ponerle precio al carbono”. Esto es complejo y diverso, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. Todos tenemos una huella hídrica y una huella de carbono. Si estás tomando una taza de café de 250 cc, para producir ese cuarto litro necesitás 200 litros de agua, por todo el proceso que tuvo el café, desde el regado de la planta, y esto se llama la huella hídrica. Y si vas a la verdulería y tenés una banana Dole y una misionera, vas a decir “la Dole viene de Ecuador, a 4 mil kilómetros, la subieron arriba de un barco o de un avión y vino quemando carbono”, esta es la huella de carbono.

¿Qué programas están desarrollando desde el Ministerio?

Estamos elaborando, en conjunto con consultoras de Naciones Unidas, el Plan de Adaptación al Cambio Climático que tenemos que presentar. También el Plan de Mitigación al Cambio Climático para el que contamos con el apoyo del Ministerio de Ambiente de la Nación y de Naciones Unidas. En breve, vamos a lanzar el estudio de gases de efecto invernadero que va a llevar entre 8 y 10 meses, es una evaluación multidisciplinaria que se va a realizar acá. Estos tres planes nos van a permitir saber qué tan carbono neutral somos, o sea, si emitimos más de lo que capturamos, cómo estamos en esa balanza entre lo limpio y lo sucio.

¿La solución al cambio climático está en la educación?

Está en tomar el tema con la seriedad que se merece y que sea transversal. Y esa transversalidad tiene que ir no solamente por la educación sino por las acciones de gobierno. La ciencia ya nos dio el diagnóstico, falta que los políticos pongan lo que hay que poner y tomen las decisiones correctas.

A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195.

A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195. Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.

Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.

El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.

El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.