Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.

«La calidad del aire está empeorando», afirma María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la especialista, «los niveles de contaminación del aire suelen ser bajos en las ciudades bien planificadas que cuentan con buenos sistemas de transporte, calles transitables por peatones y amplios espacios verdes que lo purifican». El hormigón y el asfalto no ayudan.

Recursos no renovables y un patrimonio irrecuperable pasan del deterioro a la destrucción bajo el impulso de una gestión centrada en el desarrollo inmobiliario, un mercado multimillonario que confirma, negocio tras negocio, el vínculo entre el oficialismo porteño y los grupos de inversión. Prueba de ello es el proyecto de privatización de Costanera Norte para la construcción de inmuebles de lujo, por ahora frenado por un fallo judicial luego del rechazo unánime y las movilizaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales.

Basta de Demoler, asociación que defiende el patrimonio arquitectónico, solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el listado de inmuebles resguardados en el marco de la Ley N° 3056 así como los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo porteño y su vigencia, para la efectiva protección patrimonial de 18.195 edificios históricos. Los pedidos de información fueron dirigidos al vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, a Victoria Roldán Méndez, María Cecilia Ferrero y Roy Cortina, que encabezan las comisiones de Planeamiento Urbano, de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura respectivamente. El principal responsable de garantizar la normativa es el bloque oficialista de Vamos Juntos, que cuenta con mayoría y aprueba los proyectos pro mercado inmobiliario que presenta Rodríguez Larreta. Por caso, la construcción de hasta 11 torres en el pulmón verde conocido como La Isla de La Paternal, votado en 2019 y resistido desde entonces por la comunidad vecinal.

Carlos Gardel 3157. Ciudad de Buenos Aires

Frente a la petición, la Comisión de Planeamiento giró datos sobre los expedientes ingresados entre 2009 y 2017 para la catalogación de inmuebles. De 30 legajos, 12 de ellos han caducado y 17 sí fueron sancionados para catalogar como inmuebles pasibles de protección cautelar y estructural, pero también para descatalogar otros de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano vigente. Su última reforma, realizada en 2020, habilita diversos grados de intervención en los edificios según el tipo de protección y establece que no se podrán catalogar los ubicados en vías sujetas a ensanche o apertura.

Cuando se demuele y se planifica una nueva construcción, ¿se contempla la infraestructura disponible, las necesidades del lugar de emplazamiento, los espacios verdes de los que dispone la población? Los y las legisladoras no dan respuestas. Roldán Méndez en un principio aceptó contestar las preguntas de ANCCOM, pero más tarde se desdijo. La comisión que preside dictamina sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento, la zonificación urbana, la preservación del patrimonio, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.

La Comisión de Patrimonio respondió a Basta de Demoler que sólo se han catalogado de forma definitiva los inmuebles de las Comunas 1 y 2, en tanto que de la 3 a la 15 únicamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha realizado una evaluación. La Jefatura de Gabinete detalló los proyectos aprobados entre 2008 y 2014, empero, de los casos elevados catalogaron menos inmuebles. Por ejemplo, de un proyecto que incluía 507 edificios, la Ciudad catalogó sólo 395 con la justificación de que algunos ya lo estaban, aunque admiten que otros se desestimaron.

De los más de 140 mil inmuebles relevados por un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Ministerio de Desarrollo Urbano, de los cuales la DGIUR seleccionó 18.195, sólo catalogaron por ley los de las Comunas 1 y 2, tal como informó la comisión que preside la legisladora Ferrero. Sobre el resto, aducen que fueron incorporados al catálogo “mediante varias resoluciones”, pero aclaran: “El estado de tramitación administrativa de dichos inmuebles es variable y dinámico, ya que pueden estar catalogados ‘en firme’ mediante la sanción de una ley, o bien, encontrarse en alguna de las distintas instancias administrativas previas, en cuyo caso aún la protección patrimonial está en trámite”.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.

Como consecuencia de la defensa activa que vecinos y vecinas hacen de su entorno, la Comisión de Patrimonio produjo un resumen del universo de inmuebles protegidos a partir del análisis del sitio web “Base Área de Protección Histórica”. Allí aparecen 151.512 edificaciones, desde parroquias hasta estaciones de tren, de las cuales 134.175 categorizan su protección como desestimada. Es decir que casi el 90 por ciento no cuentan con ninguna protección y de las 17.337 restantes que sí tienen, 4.171 figuran en el Catálogo Preventivo. Sobre esos edificios quedan permitidas las obras e intervenciones y si el proyecto de ley pierde estado parlamentario, la catalogación queda sin efecto.

Millones de dólares

Pero, ¿cuánto valen estos inmuebles vendidos como lotes vacíos? ¿Cuánto se gana demoliendo? Recientemente, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña Lorena Pokoik, el miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese y la Asociación Civil Abogados para el Desarrollo Comunitario (ADEC), denunciaron judicialmente el remate de un edificio público en Villa Crespo, que fue frenado por una medida cautelar. Construido antes de 1941, formó parte del inventario patrimonial pero fue desestimado y hoy cualquiera puede observar cómo arrasaron con su estructura. Declarado ocioso, aunque allí funciona una base operativa del Ministerio de Seguridad porteño, el Gobierno de la Ciudad pretendía rematarlo, pese a que la comunidad del barrio había propuesto la construcción en ese espacio de un jardín maternal. Ignorando este reclamo que viene de 2012 e incluyó la presentación de proyectos de ley al respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Larreta insiste en subastarlo a un precio base de 2,8 millones de dólares, una cifra que para un emprendimiento inmobiliario podría ascender a 29 millones como resultado de la inversión, según afirmaron en la denuncia.

El destino de la Casa Pantano ilustra la deriva del patrimonio porteño. A metros del histórico Mercado de Abasto, desde los 90 un centro comercial, figura en la base de datos del GCBA con “Protección Cautelar en Catálogo Preventivo”. En una foto del registro oficial tomada en 2005 se lo ve con su fachada aparentemente original, pero en estado de deterioro y con unos puntales improvisados sobre los balcones a punto de caerse. Una captura de imágenes posterior de Google Maps, de febrero de 2019, muestra algunas transformaciones que parecieron recuperarlo, pero ya aparece el cartel del desarrollo que se avecinaba. Hoy el emprendimiento está publicado en ZonaProp bajo el nombre Palacio Carlos Gardel, en etapa de construcción, con altura en siete pisos, igualando la de los edificios vecinos. Se trata de 22 unidades que pueden llegar a costar desde 80 mil hasta 165 mil dólares.

En una reunión con legisladoras de la oposición, el colaborador de Basta de Demoler Mauro Sbarbati remarcó la necesidad de revisar y auditar los documentos en respuesta al pedido de información por las incongruencias que presentan. En 2014, el GCBA demandó a la organización por 24 millones de pesos luego de que presentara un amparo que detuvo las obras de la Plaza Alvear relacionadas con el trazado de una nueva estación del subte. Con este antecedente, Basta de Demoler busca hacerse oír sin amedrentamientos y apoya una campaña para expropiar dos lotes del centro para hacer plazas. “En ambos casos la justicia nos dio la razón. Como el ‘Plan Ciudad Verde’ que firman para comprometerse a luchar contra el cambio climático tiene contemplada la construcción de 78 nuevas plazas para enfrentar el déficit de espacios verdes, pedimos que esos dos lotes, el de al lado de Santa Catalina de Siena y el de la Casa Benoit, sean protegidos”, afirma Sbarbati.

La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.

La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.

En el barrio de Retiro, con una arquitectura de la época colonial, se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1745, cuya manzana fue declarada Área de Protección Histórica al mismo tiempo que el GCBA autorizaba la construcción de una torre de 18 pisos en el terreno lindante, lo cual ponía en riesgo el conjunto y su entorno. Basta de Demoler presentó un amparo y, en 2016, luego de cinco años de disputa legal, el Poder Judicial declaró nulo el permiso de edificación por considerar que se omitieron las instancias de consulta previstas y destacando el daño irreversible que la obra produciría en el Monasterio, proclamado Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo pasado. En ese lote, Basta de Demoler propone crear una plaza forestada que brinde un pulmón verde en los alrededores del corredor histórico, donde el porcentaje de espacios verdes es muy bajo.

“No se recupera más”

En la intersección de Defensa y Avenida Brasil, el adoquinado característico y las vías del tranvía fueron extraídos y reemplazados por asfalto en 2018. Esta práctica se observa año tras año. A fines de abril, miembros de la Junta Comunal N° 6 denunciaron la extracción del granito original en zonas aledañas a instituciones educativas y hogares de adultos mayores. Solicitaron al secretario general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ricardo Pinal Villanueva, y al director del Ente de Mantenimiento Urbano, Gastón Celerier, cuidar el patrimonio de la ciudad y participar como Comuna en la definición del catálogo de calles con adoquinado granítico, consideradas Patrimonio Cultural de los espacios públicos, de acuerdo a la Ley 4806.

Casco Histórico Protege denuncia la reciente nivelación de la calle Defensa entre Plaza de Mayo y Moreno, con la consecuente pérdida del adoquinado característico en un Área de Protección Histórica. Paradójicamente, esta obra de 39 millones de pesos se realiza en el marco del Plan Integral de Puesta en Valor del Casco Histórico y del Plan 50 Destinos que tiene a cargo la renovación del Museo de la Ciudad con fondos de Nación. Integrantes de la organización de vecinos comentan que la última obra en la zona fue en 2008, donde se levantaron los adoquinados y se hizo a nuevo la losa de hormigón y el sistema de drenaje. ¿Cómo se explica la poca duración del readoquinado? Según ellos, no hay criterios de sustentabilidad y se impermeabiliza por completo la superficie, así como tampoco se respetan los lineamientos del Plan de Manejo del Casco Histórico.

Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.

Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.

Para Casco Histórico Protege, el desconocimiento de lo que implica el patrimonio y las decisiones arbitrarias que niegan la historia de los barrios sólo se explican por la especulación inmobiliaria y resultan en hechos irreversibles. El Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyo propósito es revalorizar el patrimonio construido, tiene una actualización de 2015 –que sigue vigente– en la que se explican con claridad estas cuestiones. Sin embargo, desde la agrupación denuncian que ese documento ha sido borrado de todo registro oficial. “Llegan funcionarios nuevos y a criterio de cada uno van modificando, haciendo y deshaciendo. Ellos pasan, pero el Casco Histórico queda. El patrimonio que se pierde no se recupera más. Le damos la bienvenida a los cambios, porque todo es dinámico, no queremos que el barrio quede como un museo congelado, hay muchas cosas por hacer, pero que vayan con su carácter y su esencia”, reclaman.

Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades

El crecimiento de la bioconstrucción se asienta en una base no solo ecológica, sino también económica.

Lo que hoy en día se conoce como bioconstrucción ya existía hace miles de años y forma parte de la historia de la humanidad misma. Después de la Revolución Industrial, el cemento pasó a ocupar el lugar del adobe y se asentó como el único modo de construcción permitido en la mayoría de las zonas urbanas. Actualmente, lo que se vive como un revival del barro puede ser una solución para la crisis habitacional que le impide a muchas personas tener una casa propia y, no por menos importante, en un ambiente saludable.

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el déficit habitacional afecta a un tercio de la población argentina. Sumado a que los precios de los materiales convencionales para la construcción están atados a la inflación y los vaivenes económicos, muchas veces el resultado final son casillas o construcciones precarias con muchos riesgos para la salud. Según Alejandro Dominguez, del Programa de Tecnologías Sustentables del INTI, “la industria de la construcción genera el 40 por ciento de los gases del efecto invernadero”. Por este motivo, el boom y los avances de la bioconstrucción que se vienen dando se asientan en una base no solo ecológica, sino también económica: se pueden reemplazar los costosos materiales convencionales por elementos naturales, que, de paso, ayudan a descontaminar el ambiente.

La bioconstrucción, o bioarquitectura -su versión académica-, implica un tipo de relación especial de la vivienda con el medio ambiente, la cultura local y lo social. En contraste con los elementos tradicionales de construcción como puede ser el cemento o los ladrillos, se emplean materiales naturales de fácil acceso en todos lados: madera, piedra, fibras vegetales, barro y mezclas como la tierra cruda, compuesta por arcilla y arena; y el adobe, probablemente el material más antiguo utilizado en la historia. Pero a pesar de sus beneficios, no son pocos los prejuicios que rodean al tema. Uno de ellos es el Chagas, enfermedad que se transmite a través de la vinchuca, insecto que suele asociarse a este tipo de construcciones. Sin embargo, investigaciones del CONICET demuestran que el problema no son los materiales, ya que las probabilidades de adquirir Chagas son las mismas tanto en viviendas convencionales como en bioconstrucciones, siempre y cuando estén mal construidas o presenten grietas en la estructura. Por este motivo, la importancia del entorno saludable es fundamental para cualquier tipo de vivienda, y en cuanto a las bioconstrucciones tampoco hay que olvidar que en esta búsqueda de volver a las fuentes, la seguridad y el mantenimiento son fundamentales, como en cualquier otro caso.

La cooperativa Greda, en Miramar, construye viviendas con los materiales que se encuentran en la naturaleza.

Adobe y agenda pública

Un obstáculo se presenta a nivel gubernamental: en nuestro país existen alrededor de 2.300 municipios y cada uno tiene la potestad de permitir o prohibir la bioconstrucción como alternativa de vivienda. A nivel nacional, recién en el año 2016 se permitió la construcción de estructuras de madera. ¿Cómo se logra poner a la bioarquitectura en la agenda pública? ANCCOM dialogó con una serie de expertos que componen el Programa de Tecnologías Sustentables llevado a cabo por el INTI. Uno de ellos es Ricardo Muir, quien cuenta que “con este equipo empezamos a explorar las formas de la bioconstrucción, que se reveló inmediatamente como un tema de participación de muchos actores, donde aparece de manera muy fuerte lo local, la cultura, la identidad, la demanda, y sobre todo, la estructura económica”. Además, sostiene que el desconocimiento provoca un “enorme desaprovechamiento de los recursos, capacidades y saberes de quienes están en eso, hay un enorme abuso también de los proveedores de materiales que controlan el mercado y en este momento lo desabastecen, por ejemplo; y hay mala calidad de vida en las viviendas que se terminan produciendo”. Con este panorama trabaja el programa, tratando de arrojar luz con el fin de aprovechar los recursos locales y naturales de cada zona del país. “El INTI investiga, desarrolla y certifica, para que esa calidad de vida esté realmente producida en un paradigma de desarrollo endógeno a través de materiales locales. No hay una receta única, cada lugar tendrá sus recursos y sus capacidades y su cultura, buscamos articular todo eso con las normativas que permitan esta construcción y con los actores económicos, con el fin de construir confianza” concluye.

Por su parte, Gabriel Vaccaro, periodista y parte del equipo del INTI, señala que dentro de los objetivos del programa, se busca la “reincorporación permanente de actores a un modo de trabajo que intenta ser colaborativo y de código abierto. El futuro es seguir ensayando estos modelos y que puedan replicarse”. Ya se elaboró un proyecto de bioarquitectura aplicado a un edificio público sustentable que se realizará en Córdoba. También diseñaron el Manual del Baño Seco, un sanitario que no utiliza agua y composta los desechos humanos.

“En un país donde los sistemas de saneamiento están colapsados o no existen, el surgimiento de una tecnología tan sencilla de saneamiento descentralizado es una opción posible que ahora está homologada”, explica Mónica Tedesco, parte del proyecto de bioarquitectura del INTI.

En definitiva, lo que se busca es combinar lo ancestral y lo contemporáneo. “La palabra quechua quincha, que tiene su equivalente en casi todos los idiomas del mundo, tiene que ver con el cobijo humano que utilizó los materiales que tenía más a mano: la madera, la tierra, las fibras vegetales. Hay muchas cosas no dichas y muchos fantasmas que no promueven y no construyen estos saberes. Hay que incrementar la posibilidad de pensar los materiales que de algún modo enfrían el planeta, por ejemplo la madera que está captando carbono, que es lo que queremos quitar de la atmósfera”, concluyó Tedesco.

La naturaleza provee

La bioconstrucción cuenta con la nobleza de los materiales que se encuentran en la naturaleza, permitiendo construir con costos más baratos, de manera que muchas más personas puedan acceder a una vivienda propia.

Adrián Mancuso, parte de la organización civil Otromodo que participa de la construcción colectiva de viviendas ecológicas, conversó con ANCCOM y contó el origen de su organización: “Nuestra línea fue trabajar en igualdad de condiciones y considerar a la vivienda como algo más abarcativo que la mera construcción física. Había un entorno social, cultural y ecológico; y todo eso tenía que estar de alguna manera incorporado en lo constructivo. Otromodo surge en la construcción de mi casa con la gente que vino a poner el hombro, como algo orientado a la autoconstrucción o a la construcción autónoma”. Según Mancuso, esta idea de autonomía es fundamental para entender el resurgimiento de la bioconstrucción, donde lo social cumple un rol muy importante y se ve a través del trabajo en equipo que se hace en las mingas, donde niños, mujeres y hombres colaboran juntos en la construcción de las viviendas. “La problemática de la vivienda no es particular, es un problema social y como sociedad nos involucra a todos. Es un derecho a recuperar y a sostener”.

Existen diferentes técnicas de bioconstrucción en relación a las necesidades climáticas de los entornos.

En las bioconstrucciones de los humedales del Delta, en Tigre, se utiliza tierra cruda como reemplazo del cemento. Según Mancuso, el problema del cemento radica en que tiene “un impacto bastante fuerte en lo que respecta a concentración de capitales, consumo energético y dependencia económica, y también tiene gran desperdicio”. Además, sostiene que si bien no es un fundamentalista del barro, el material es “un recurso super valioso, porque permite construir más allá de la capacidad de esfuerzo de cada uno, acceder a un material de bajísimo impacto ambiental y de saludable impacto en la salud. Sobre todo para la zona que nosotros habitamos, ya que también lleva a cabo la regulación de la humedad ambiente.” ¿Cuáles son los beneficios de habitar una vivienda hecha de manera sustentable? Este es uno de ellos: según el clima de la zona, se puede adaptar la vivienda para que controle la humedad, previniendo el síndrome del edificio enfermo. También es posible aislar acústicamente, refrigerar o calefaccionar a través de distintas técnicas, según la necesidad de cada zona y estación del año. Otra gran aplicación es el método del techo vivo, que actúa en las tormentas habituales donde todo suele inundarse rápidamente, logrando regular la velocidad del agua, lo cual reduce bastante el impacto de las inundaciones. En climas más secos o con menos lluvias, permite el mejor aprovechamiento del agua. Además, como señala Mancuso, “es una manera de revertir el intercambio de gases de oxígeno con la atmósfera, que uno retira cuando construye una casa. No es un detalle menor, sobre todo en ciudades o en lugares que proyectan un crecimiento rápido”. En cuanto al efecto ambiental, no hay comparación: los materiales naturales tienen bajo impacto ecológico, bajo costo energético en su fabricación, no producen escombros ni desechos que no sean biodegradables, y los elementos de construcción no son peligrosos ni tóxicos para la salud. Además, la bioconstrucción permite ganar autonomía: “Es una cuestión emancipativa. El derecho de existir implica un dónde e implica un cómo”.

El horizonte de la bioconstrucción se extiende cada vez más como una alternativa para combatir un mercado de la construcción sumamente costoso y una huella de carbono que día a día se hace más grande en la atmósfera. ¿Qué es lo que se necesita para que todos puedan optar por una vivienda bioconstruida? Fundamentalmente, la expansión del marco normativo a nivel nacional y de los conocimientos de manera formal, para que haya más profesionales especializados. Y con el tiempo, la revolución del barro llegará para quedarse.

Jun 14, 2021 | Noticias en imágenes

Jun 12, 2021 | DDHH

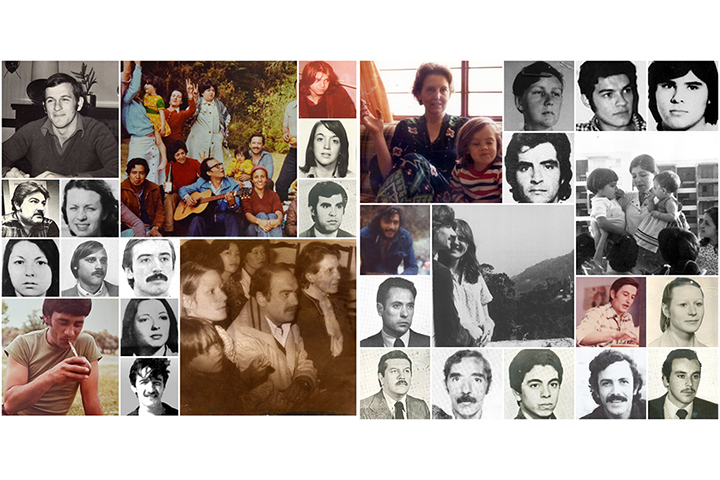

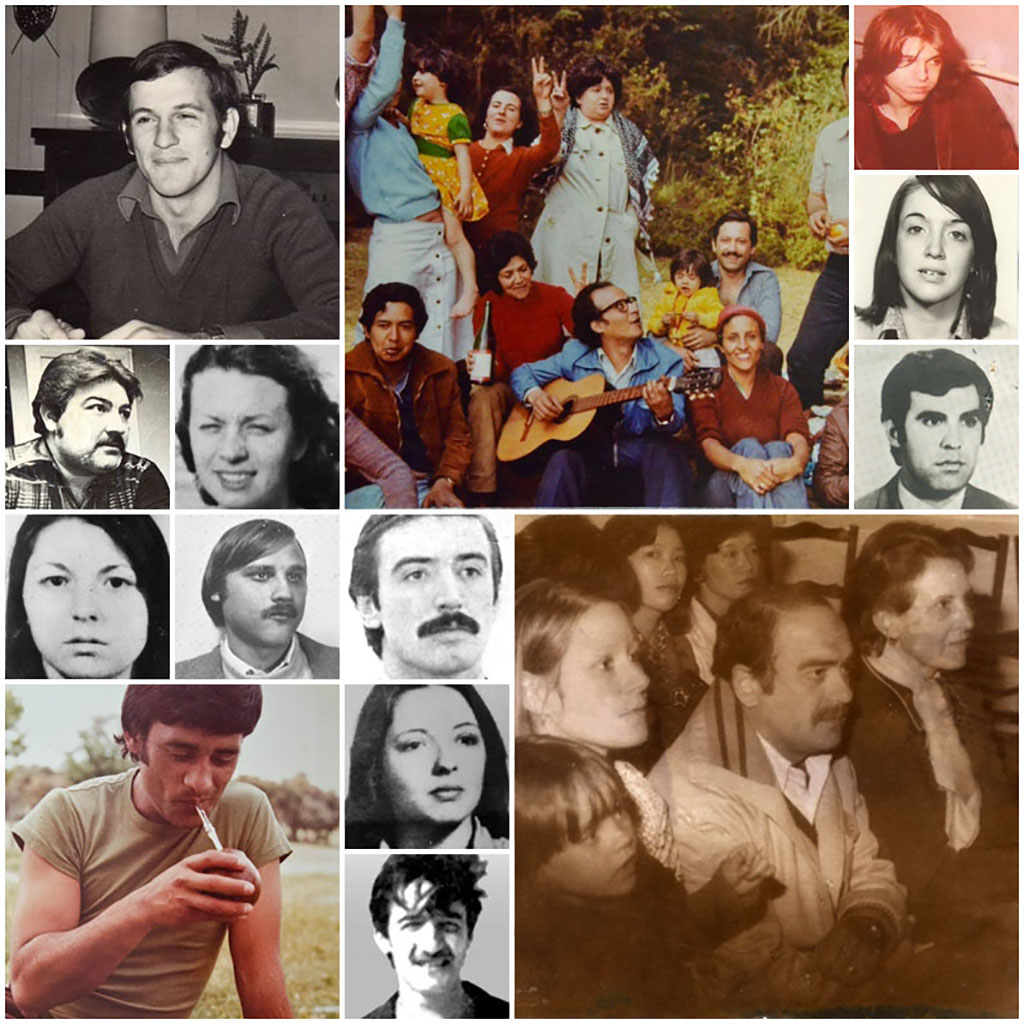

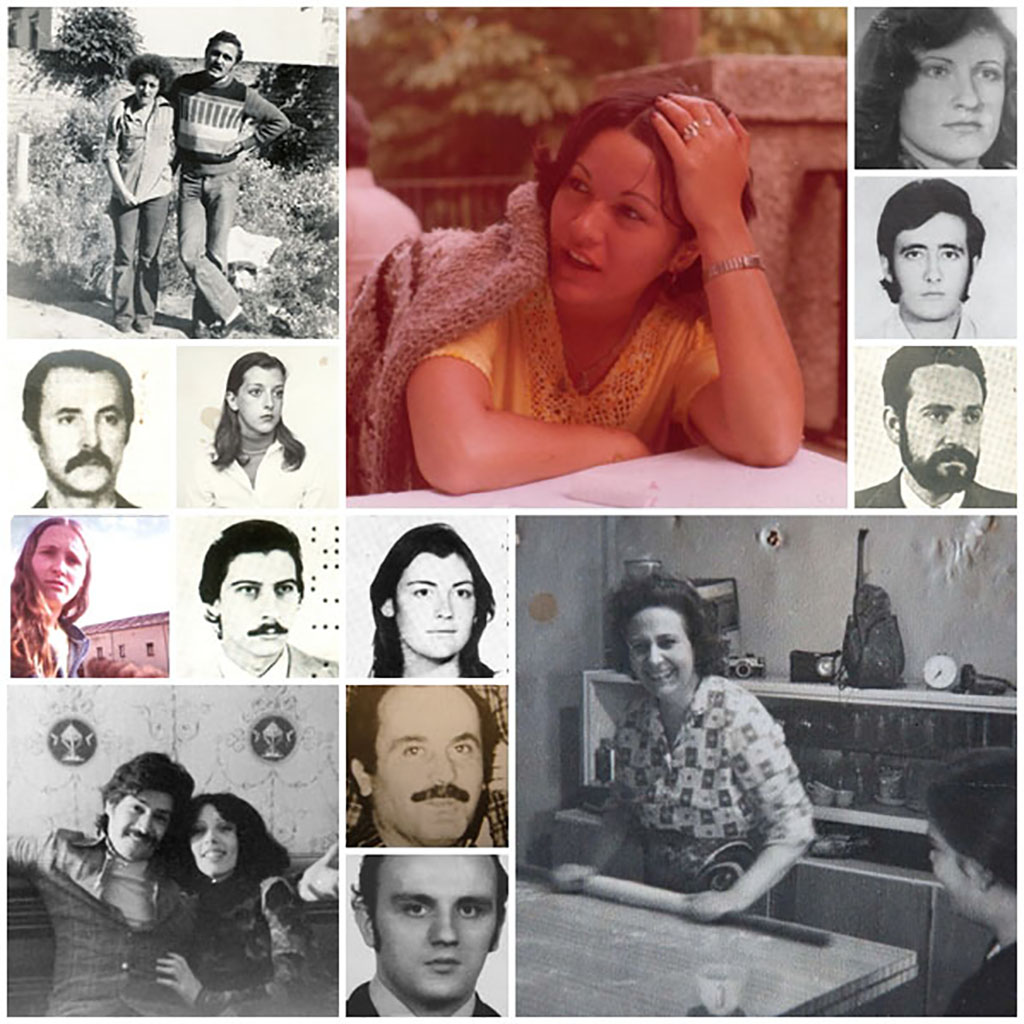

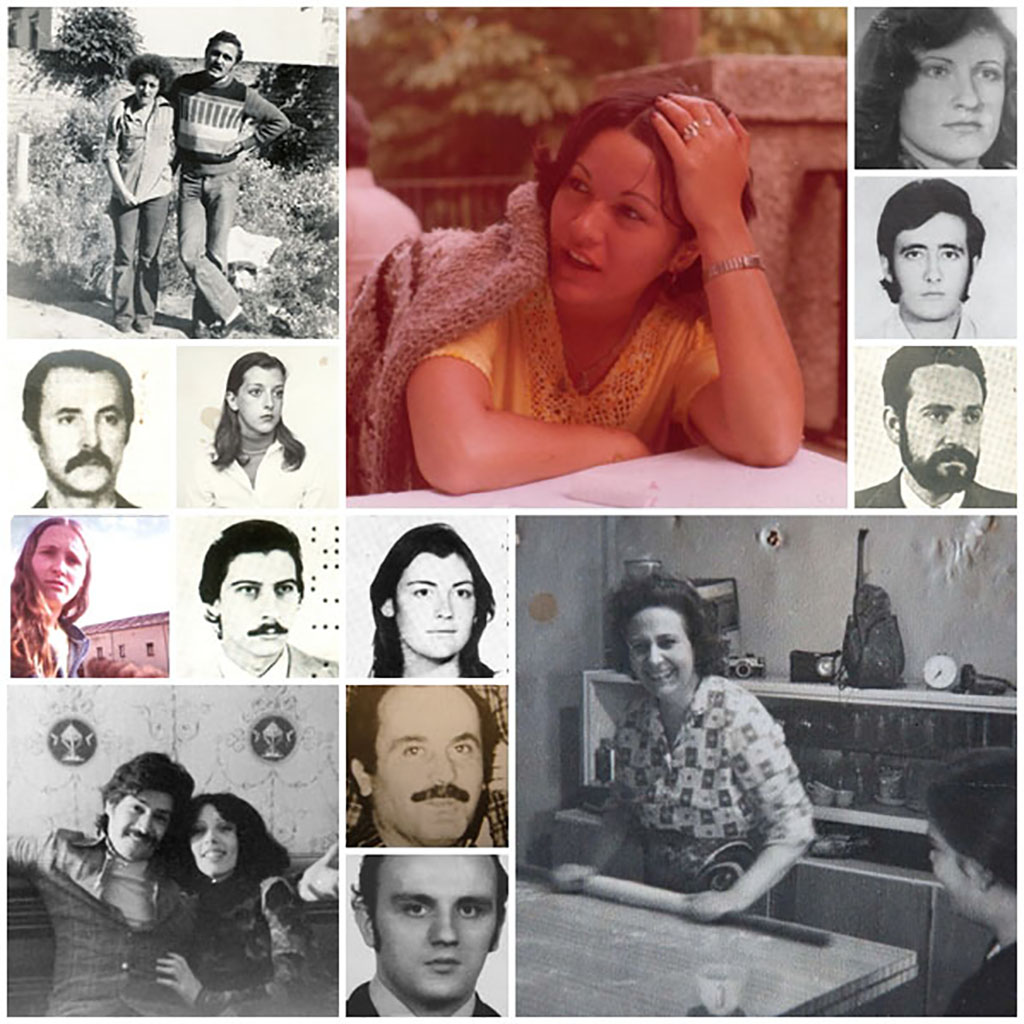

El jueves se realizó la última audiencia del juicio de lesa humanidad Contraofensiva Montonera. El gran momento había llegado para víctimas y familiares que hace 40 años esperaban justicia por los crímenes cometidos contra los militantes que regresaron al país para desestabilizar a la dictadura argentina. Nueve fueron los imputados que llegaron a este juicio acusados de secuestrar, torturar y asesinar a centenares de personas. Sin embargo, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Daniel Sotomayor, no llegaron a ser condenados por fallecer en el transcurso del proceso. Pero no correrían con la misma suerte los represores Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo, que llegaron al final del debate.

La audiencia virtual arrancó puntual y movida. A horas del veredicto Hernán Corgiliano, abogado defensor de Jorge Apa -ex jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista»- había solicitado la suspensión del juicio con la polémica excusa de que su defendido presentaba un trastorno demencial neurodegenerativo y que les impedía su derecho a las palabras finales y a presenciar su sentencia. Una a una las querellas rechazaron la repentina solicitud de Apa. Lo vieron como un acto de “mala fe”.

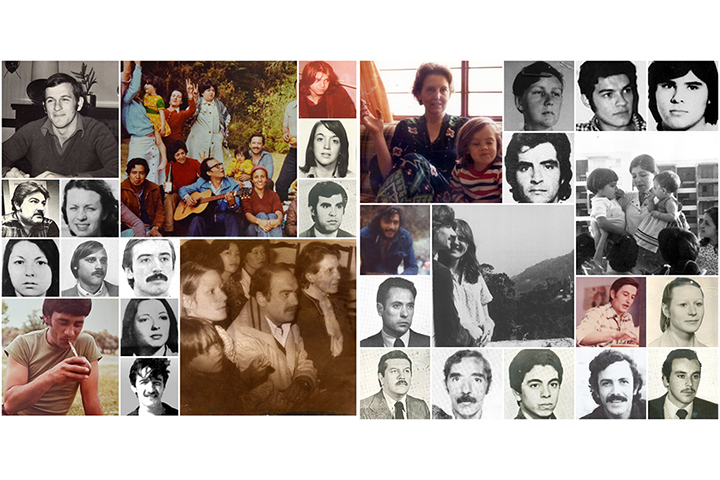

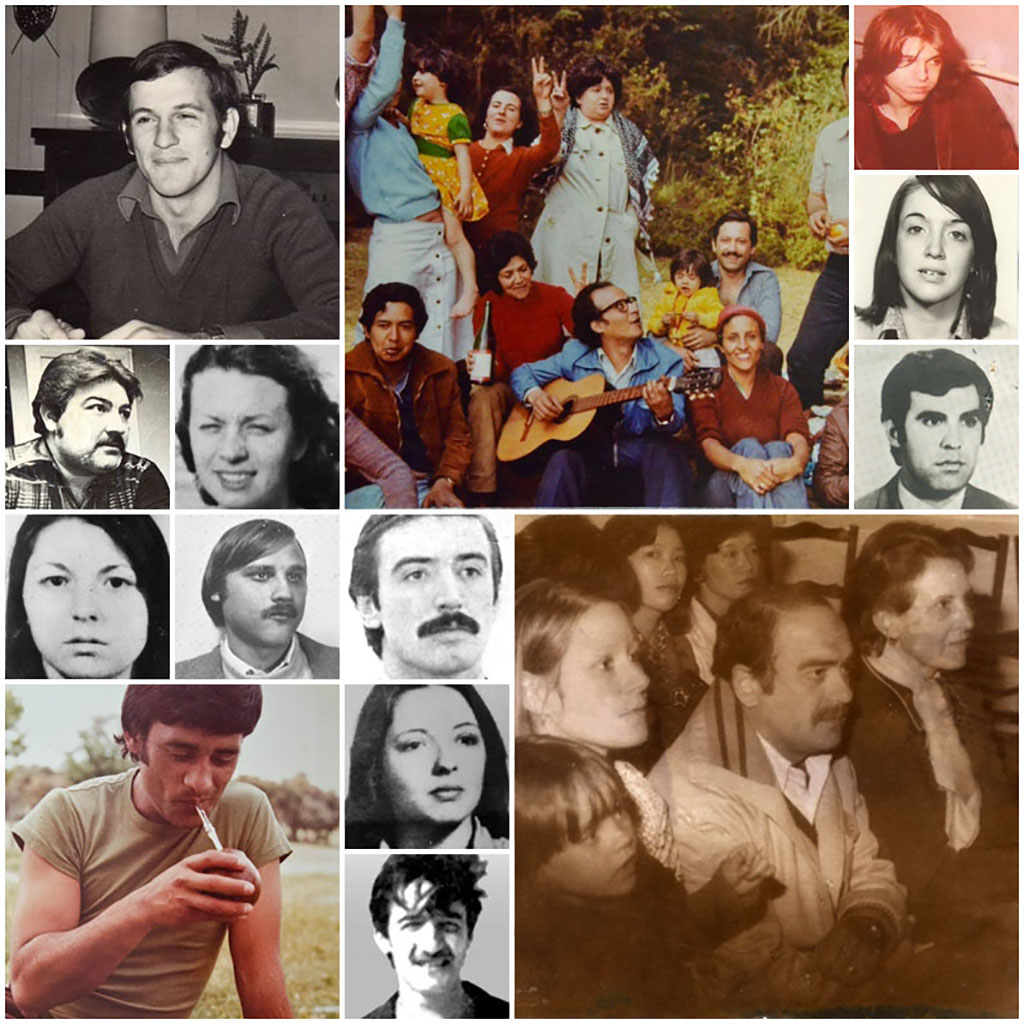

“Está en juego mi libertad y la felicidad de mi familia, especialmente la de mis hijos y mis nietos”, dijo Marcelo Cinto Coartuz haciendo uso de sus últimas palabras. También Eduardo Eleuterio Ascheri quiso hablar: “Tengo que decir a la señora fiscal y a los querellantes que no han leído ni analizado mi legajo con la necesaria profundidad y claridad como lo amerita, y como lo hizo así mi defensor oficial”, se quejó y solicitó: “Excelentísimo tribunal confió plenamente que ustedes harán justicia”. Finalizadas las últimas palabras de los imputados que quisieron hablar, el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín encabezado por Esteban Rodríguez Eggers convocó al público y partes al veredicto para las 14 horas, mientras sobrevivientes y familiares seguían la transmisión. A través de las pantallas podían verse portarretratos que las familias llevaban consigo de sus hijos e hijas, de sus nietos, de sus hermanos y hermanos desaparecidos.

La sentencia

“Cadena perpetua por homicidio con alevosía” se escuchó para cada uno de los acusados y se leyeron todos los nombres de aquellos y aquellas que hoy faltan, aquellos que fueron brutalmente torturados y desaparecidos y sometidos a delitos de lesa humanidad.

En cuanto a Jorge Apa, se suspendió por diez días su juicio y se llamó a una junta médica urgente para verificar su estado físico, para poder así continuar con su juicio.

A más de 40 años de los hechos, Daniel Cabezas, sobreviviente de la Contraofensiva, habló con ANCCOM y afirmó que este veredicto no solo significó justicia para sus compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidos, sino que también la reivindicación de la lucha. “Nosotros fuimos perseguidos, después fuimos acusados y criticados y con esta sentencia comienza el reconocimiento a nuestro derecho a resistir. Es una nueva etapa donde es necesario que se hable y que se discuta todo lo que se silenció y se tergiversó. De alguna manera, este veredicto ayuda mucho a conocer la verdad histórica”, expresó Cabezas, a quien además le sorprendió gratamente la exoneración de los genocidas.

Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, un reagrupamiento de militantes exiliados que desde el exterior denunciaban lo que sucedía en Argentina y que regresaron al país para encabezar una campaña de resistencia contra la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.

Cabezas contó que los años de espera a la sentencia fueron muy intensos. Hijos e Hijas hermanos, hermanas de desaparecidos trabajaron mucho para poder juntar las pruebas y presentarlas en el tribunal de instrucción, ya que fue todo muy lento y complicado, y no los ayudaron ni trabajaron como debían: “Recayó mucho en nosotros y nosotras recolectar las pruebas”. Cabezas, además, comentó a ANCCOM que fueron años donde no sabían cómo la sociedad iba a tomar el juicio, ya que la Contraofensiva fue una acción de Montoneros muy criticada y estuvo presente todo el tiempo la Teoría de los Dos Demonios.

“Hoy, que pueda estar celebrando un veredicto donde se condena a jerarcas de Inteligencia por delitos de lesa humanidad, y haber sido querellante por mi familia, tiene un origen previo que es el trabajo de Abuelas (de Plaza de Mayo) en mi restitución”, expresó Guillermo Martin Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes de Montoneros secuestrados y desaparecidos en 1979. Guillermo nació durante el cautiverio de su madre en el Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, y recién pudo recuperar su identidad en 2009, gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que lo identificó.

El nieto restituido N° 98 afirmó que este veredicto significa “un gran desahogo, un gran alivio. Estamos felices”, expresó. Para él, al igual que Daniel, la sentencia superó sus expectativas, ya que sorprendió principalmente la revocación de domiciliarias para los genocidas, quienes deberán cumplir su condena en una cárcel común.

Guillermo Amarilla confesó que cuando llegó la pandemia se preguntaron cómo iba a seguir la causa, si ello la detendría y por cuánto tiempo. Pero gracias a la lucha y la insistencia de quienes seguían el juicio de cerca, se logró que la causa fuera transmitida de forma directa por la plataforma YouTube. “Se puede ver muchas veces el mismo testimonio y eso es muy rico. Esto hace que quede un archivo de conocimiento para nuestra historia y eso sobrepasa a la condena en sí”, explicó.

El veredicto del jueves fue histórico. Más de 250 testimonios pasaron por este juicio sacando a la luz hechos terribles, pero además haciendo presentes a quienes hoy no están. El juicio que se inició con la Causa Campo de Mayo y luego se separó en uno independiente, repasó desde el 9 de abril de 2019, los hechos ocurridos a las víctimas de la dictadura, en el marco de la Contraofensiva Montonera. Las pruebas eran claras. Siempre lo fueron, pero esta vez los genocidas no tuvieron escapatoria. Se hizo justicia.

Jun 11, 2021 | Géneros, Novedades

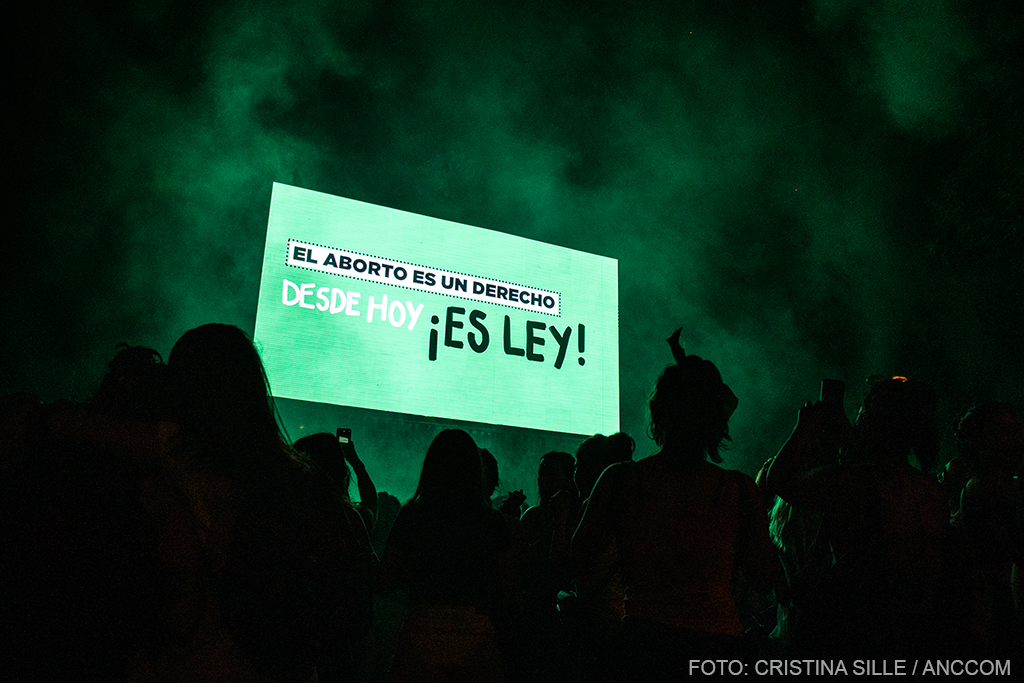

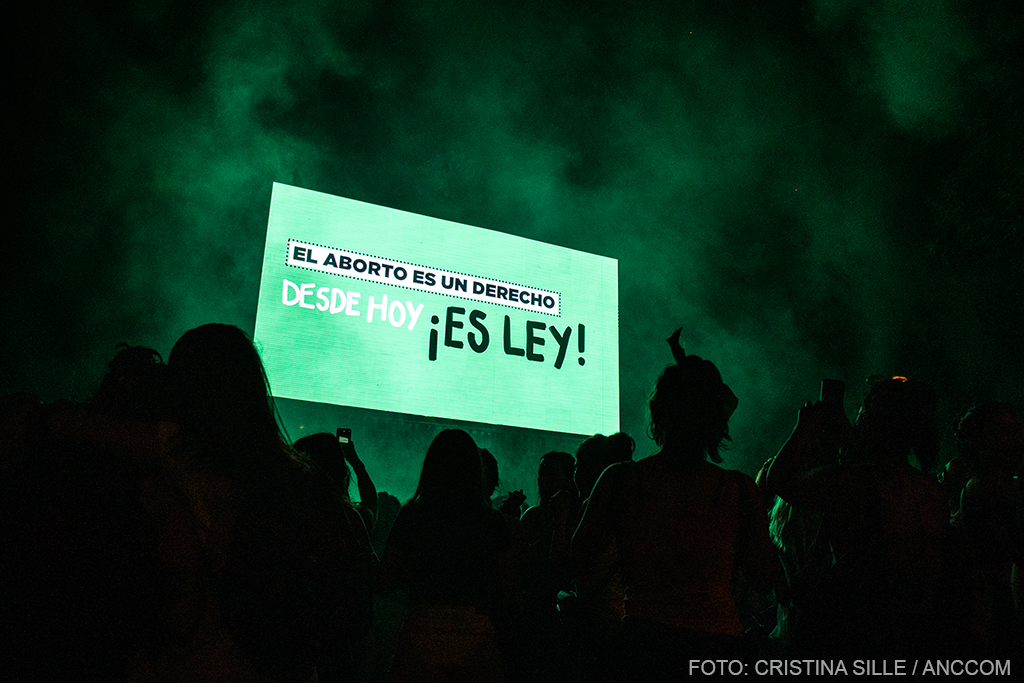

El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.

El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.

Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.

Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.

Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.

En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.

“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.

Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.

El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.

El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.

A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad. Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados. La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.

La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler. Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.

Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.