Jul 13, 2021 | Comunidad, Novedades

El 9 de marzo de 2021 era un día cálido y tranquilo, como cualquier otro en el verano de la cordillera chubutense, pero al llegar la tarde un hecho inesperado irrumpió esa calma y todo se convirtió en desesperación. Varios focos de incendio se activaron casi de manera simultánea en distintos puntos estratégicos. Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos complicaban la tarea de los pocos brigadistas y bomberos que había en la zona, ya que muchos de ellos se encontraban a más de 30 kilómetros, afectados a otro fuego iniciado dos días antes.

En pocas horas varias zonas de Lago Puelo y El Hoyo estaban envueltas en llamas, obligando a los vecinos a resistir como podían y poniendo en riesgo su seguridad para defender sus casas, sus animales y el trabajo de toda una vida. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo y debieron huir con lo puesto, mientras detrás de ellos el incendio devoraba sus casas, sus chacras y el bosque.

Julio Pibert, docente y secretario en una escuela, quien hoy vive con su esposa en una pequeña cabaña de alquiler, perdió su casa ubicada en el barrio Catarata Norte en El Hoyo. “El incendio marco mucho en mí y en mi señora. Es como un antes y un después. Yo tenía todo y no me faltaba nada. Hoy no tengo nada. Se me fue el trabajo de varios años, la casa la había levantado e incluso tenía un galpón de herramientas con un tallercito que era mi cable a tierra. De golpe me encontré con que mi casa ya no estaba y había que empezar a reconstruir”, comenta Julio y agrega: “La parte que hasta ahora logré levantar fue gracias a los materiales que me donaron amigos, compañeros de trabajo y gente que me conoce. Además, tengo la ayuda de un vecino albañil que viene todos los días, y de un comerciante del pueblo que tiene una ferretería y me fía y a veces directamente no me cobra.”

Por su parte, Marina Barrientos, vecina del barrio Eco Aldea en la localidad de Lago Puelo, no solo perdió su casa sino también el sustento familiar: “A nosotros se nos quemaron tres casas y el taller de herrería que era la fuente de trabajo de nuestra familia. Yo vivo con mi marido y mis tres hijos que dependen de ese taller que se quemó. Entre los clientes del taller, amigos y familiares que nos ayudaron, pudimos reconstruir una de las casas que se nos quemó y ahí estamos viviendo mis hijos, mis nueras, mi nieto, mi marido y yo, o sea ocho personas”, dice.

Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.

Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.

“Desde Nación llegaron unos módulos, tipo casitas prefabricadas, que tienen cocina comedor, un dormitorio y un baño. Yo me anoté y me dijeron que en una semana estaba armada, pero ya pasaron cuatro meses y no hay absolutamente nada. La municipalidad está administrando los fondos y estos módulos que llegaron pero, a mi entender, esta todo empastado con otras cosas. Por otra parte, desde la provincia solo mandaron gente para realizar encuestas. A mí me vinieron a ver tres veces y la cuarta vez que aparecieron los saque de mi casa porque ya me parecía una cargada”, relata Pibert sobre su experiencia.

Tras el incendio, a Marina la angustia no la deja dormir: “El cansancio psicológico es horrible. Nos hablamos entre vecinos para darnos ánimos porque una semana esta angustiado uno, a la semana siguiente el otro y así estamos. No nos cabe en la cabeza lo que están haciendo, se burlan de nuestra necesidad. El dinero que enviaron desde Nación ha llegado al municipio pero andan las pirañas alrededor y es inconcebible, porque a los que menos nos llega la ayuda es a nosotros”, asegura y continúa con su relato: “Incluso seguimos sin luz y sin agua potable. Dicen que están arreglando el tendido eléctrico pero parece que lo está haciendo una tortuga, así que desde la municipalidad nos dan unos vales para comprar nafta e iluminarnos con generadores”.

“A raíz de todo esto, creamos una junta promotora de vecinos y somos nosotros mismos los que intervenimos cada vez que llega algo para los damnificados. Nuestro objetivo es fiscalizar lo que hacen los funcionarios y recordarles que existimos. Han repartido cosas en otros barrios y al nuestro no llego nada”, explica Barrientos y amplía: “Muchos vecinos reconstruyeron hasta donde pudieron, con las donaciones que recibieron de particulares. Hay muchas mamás solas y gente sin trabajo que no tiene la posibilidad de volver a levantar su casa”.

A las pérdidas materiales, naturales y emocionales de aquella tarde, se sumó una que parece una paradoja y que hoy a la distancia podría formar parte de una humorada. Mientras todos los recursos humanos estaban abocados a combatir el siniestro, uno de los focos se extendió descontroladamente devorando la base del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ubicada en el Paraje Las Golondrinas en Lago Puelo. Los brigadistas perdieron todas sus herramientas de trabajo, vehículos de la institución e incluso sus propios autos y motos.

“Hoy nuestra base es un tráiler que envió la provincia. En la zona seguimos sin luz, así que nos enviaron un grupo electrógeno y estamos trabajando con las pocas herramientas que nos quedaron, que son las que teníamos encima cuando estábamos combatiendo el incendio del 9 de marzo. Se nos prometió la reconstrucción de la base y el reconocimiento monetario de los vehículos para los compañeros que los perdieron, pero hasta ahora quedo solo en palabras. Estamos levantando la base nosotros con las donaciones de materiales que nos van llegando”, relata el brigadista Daniel Samartin.

Las llamas se cobraron la vida de tres personas, consumieron 14 mil hectáreas de bosque, centenares de viviendas y tuvieron en vilo a los habitantes del área y a sus familiares, que sin poder comunicarse con sus afectos se hundieron en la desesperación. Hoy, ya pasado el desastre, muchos damnificados siguen durmiendo en carpas, casillas o en pequeñas habitaciones que pudieron construir gracias a la solidaridad de personas de todo el país.

Jul 8, 2021 | Culturas, Novedades

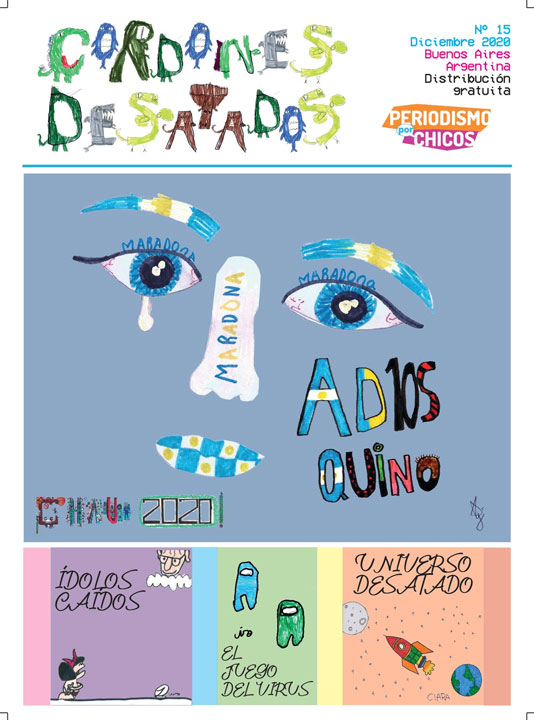

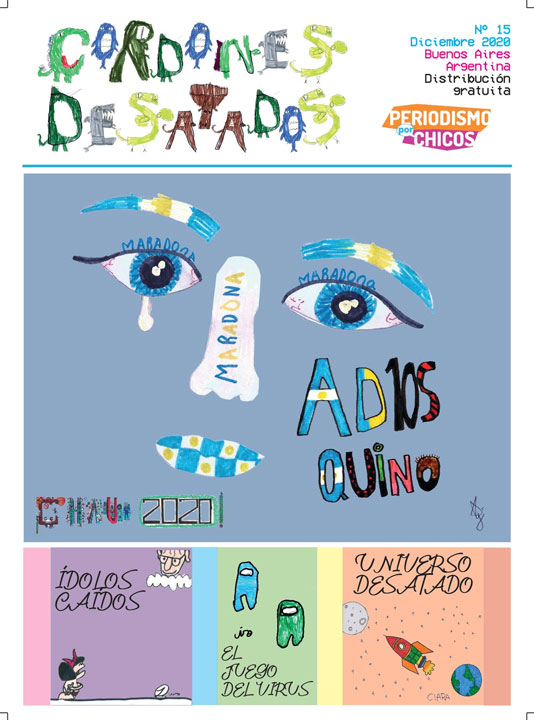

La mesa del taller, con sus colores, pinturas y recortes de diarios y revistas tuvo que trasladarse a la mesa de la computadora de casa, donde detrás de la pantalla, los chicos conversan, traen noticias e imaginan que están sentados alrededor de la misma mesa, con ventanas que muestran paisajes distintos. En una se puede ver la noche en Inglaterra, en otra el sol en Villa Urquiza. En el taller de Periodismo por Chicos, el juego de ser periodistas es un juego de verdad, tan de verdad que tienen su propio periódico Cordones Desatados, titulado, relatado y dibujado por ellos.

El “Impostor Corona” y el “Tripulante Vacuna” titulan dos de las páginas del último número publicado por los periodistas desatados. Los chicos para hablar de la pandemia lo conectaron con el juego “Among us” e ilustraron una gran nave que representa el planeta Tierra donde se lee: “Estamos todos dentro de una gran nave que hay que arreglar -cuenta- para eso hay que hacer muchas misiones y el virus las sabotea, le saca la luz, el oxígeno, no se puede sentir el gusto de las comidas y tampoco oler el perfume de las flores.”

Las reglas del juego consisten en evitar contagiarse, correr y usar tapabocas. Además, los chicos se plantearon maneras de descubrir al virus impostor, Santiago de 10 propone usar barbijo, alcohol en gel y no hacer reuniones de más de nueve personas mientras que Cristóbal de 10 dice que una pistola de luz ultravioleta tan poderosa que vaya a quemar el virus sería la clave.

Todas las ideas llevan su tiempo en concretarse y tal como explica Jessica Fainsod, periodista y directora de este espacio de creación sin intervención de los adultos, esta no fue la excepción. La idea de este proyecto data de varios años junto con psicoanalistas y diseñadores, que tenían en mente hacer un periódico desde la mirada de los chicos, interesándose por cómo llegan a las noticias y cómo leen distinto. Nace así un espacio de redacción y discusión para que los chicos traigan los temas que les atraviesan e interesan, se formen como lectores y puedan explorar su subjetividad y esencia. No se trata entonces de contar “el versito” que ya dijo otro, lo primordial es qué les sucede a ellos con lo que se dice.

«No se trata entonces de contar ´el versito´ que ya dijo otro, lo primordial es qué les sucede a ellos con lo que se dice».

La pandemia permitió que las asistencias de los chicos fueran de varios puntos del mundo. Aquellos que viven en otros países y participan del taller son hijos de argentinos que tienen familia en nuestro país. La organización consiste en pequeños grupos de niños -no más de seis- donde sucede algo curioso, aunque estén viviendo en otros países, y sus vidas y regiones sean muy distintas, se interesan o les sucede lo mismo. En cada reunión semanal, cada uno toma una noticia sobre la que le interesaría charlar. Sofía que vive en Inglaterra trae una sobre un tren que se cayó de un puente en México para compartirlo con su compañera Divana, que es mexicana.

“A cada uno le pasaba algo con eso, con un tren que es lejano pero a la vez no -relata Fainsod-. Divana dibujó el tren con muchos colores antes de caer, otro de sus compañeros dibujaron el después del accidente y Sofía dibujó las ambulancias ayudando a la gente”.

El taller también va construyendo un lugar seguro para que pongan en común miedos e inquietudes en un espacio de pares. En el verano, los chicos se transformaron en “Cazadores de Miedos” y se preguntaban cuál era el olor de ciertos miedos imitando el comportamiento de los perros ante el temor. Uno de ellos contestó que su miedo era a la muerte, pero no dijo a qué olía eso. Hablan entre ellos, discuten, y también se acompañan

“Jugamos a ser periodistas de verdad, al punto de que hacemos un periódico y un programa de radio de verdad -cuenta Fainsod-. Ellos me refutan que no están jugando, que están haciendo trabajo de verdad”.

“Mi trabajo es capturar la esencia de cada uno. Mi pedido es que por favor no googleen”, explica Fainsod.

Las manos siguen a la obra con el número 16 de Cordones Desatados que saldrá pronto. Mientras los sábados a las 11 -con repetición los miércoles a las 12 y disponible también en Spotify-, los chicos tienen un espacio en Radio Nacional Clásica dándole su voz a Clásicos Desatados. El programa combina las perspectivas interesantes y a veces humorísticas de los periodistas desatados con música clásica e incluso, interpretaciones únicas. Las entrevistas a figuras interesantes son también parte del trabajo de los chicos. Entre ellas podemos encontrar nombres como Pablo Saraví, el poeta italiano Fabio Morábito, el tenor Dario Volonté y Felipe Pigna, que fue entrevistado en el marco del 25 de mayo. En ellas, los periodistas aprovecharon a preguntar, a qué jugaban los chicos en la época colonial, si los chicos tenían voz y palabra como la tienen en los Clásicos Desatados o qué tipo de derechos humanos existían en esa época.

En el último programa, titulado “Instrucciones para ser feliz en invierno”, Juana y Maite de 6 y 3 años cuentan desde Lincoln, Provincia de Buenos Aires cómo fue ver nieve por primera vez, “Ver nieve para mí me divirtió un montón y me encantó, sentimos mucha alegría” dice una de ellas. Además en su sección “Recomendaciones desatadas” nos aconsejan cosas para hacer en invierno: tomar una bebida caliente como un té, una chocolatada, ir a comer algo caliente como un guiso o una sopa y también para aquellos que viven en un campo o en un lugar abierto hacer una fogata, y para habitantes de zonas nevadas jugar a la guerra de bolas de nieve. Incluso, para seguir con la temática de la nieve nos recomiendan la lectura de “El Eternauta” de Héctor Oesterheld y Solano Lopéz.

Los chicos para hablar de la pandemia lo conectaron con el juego “Among us”.

En el segundo número de la revista digital de Radio Nacional Clásica los Clásicos Desatados‘ en su espacio de cuatro páginas opinan sobre los instrumentos de cuerdas. Sofía,de Inglaterra, de 10 años, cuenta que le encanta el ukelele porque su mamá se lo regaló para el cumpleaños. Lucía de Buenos Aires, con sus 9 años, aprovecha para contar sobre su violín, que la acompaña siempre junto a sus libros y su bici. Recomienda además escuchar la pieza “Canon en Re Mayor” de Pachelbel. Y Julián de 11 años, cuenta que su instrumento favorito es el piano que tiene cuerdas percutidas. Explica que un pequeño “martillo” golpea las cuerdas cuando uno presiona una tecla.

“Esa es la esencia. Mi trabajo es capturar la esencia de cada uno de ellos. Mi pedido es que por favor no googleen, que no vayan a Wikipedia porque arruina todo”, explica Fainsod.

Como nuevos horizontes, Periodismo por Chicos está ideando un diario por adolescentes continuando con lo primordial de su esencia que recupera sus voces sin la intervención de los adultos. Además están desarrollando un canal de Youtube generando de a poco un multimedio.

Jul 8, 2021 | Entrevistas

El ensayista, periodista y músico Abel Gilbert propone una escucha concentrada de nuestro sangriento pasado reciente, al tiempo que abre un inexplorado abanico de las persistentes relaciones entre música, sonido, ruido y política. Así, Satisfaction en la ESMA (Gourmet Musical, 2021), libro que le llevó un lustro de realización, resulta un material de innegable valor. Esta apasionante investigación da cuenta de aspectos inasibles o fugitivos que circulaban en la sociedad y el poder en el periodo 1976–1983 en Argentina.

Y es que, mientras que Serú Girán daba su primer concierto en 1978 en el Estadio Obras, a pocas cuadras, en la Escuela de Mecánica de La Armada sonaban a todo volumen “Que va a ser de ti”, por Joan Manuel Serrat, “Gracias a la vida”, en la voz de Mercedes Sosa, o “(I Can´t Get no) Satisfaction”, el hit de los Rolling Stones para tapar los gritos de los torturados por los verdugos de la última dictadura. Y, en el Teatro Colón, las óperas Fidelio o Tosca ponían en escena representaciones de torturas cuando las reales no cesaban de tener lugar. Ese cruce de imágenes conforma el cuadro dominante del libro, su punto neurálgico como una estructura de cajas chinas que muestra hasta qué punto, en dicho periodo, nuestra historia estaba hundida en otras historias.

A lo largo de nueve capítulos o secciones, que van de la historia de las marchas militares (fanfarrias del advenimiento autoritario, como “Avenida de las Camelias”) al momento de transición entre dictadura y democracia, el libro transita una línea de tiempo sutilmente esbozada en la que se sitúan personajes y episodios de aquella cotidianeidad de supervivencia. La pétrea crueldad de Videla frente al drama de los desaparecidos. Una época en donde “cantar” no era solo una forma de arte sino el modo de nombrar la confesión de los secuestrados. Un libro en el que Gilbert conjuga su propia memoria auditiva, como melómano y estudiante de composición, con un despliegue exhaustivo de referencias variadas: artículos de revistas, crónicas de diarios, discos de rock progresivo (argentino e internacional), tango, música clásica, legajos con testimonios de víctimas de los campos clandestinos de detención, cuadros y novelas, discursos de militares y civiles, letras de canciones y fotogramas de películas, desde Palito Ortega a Stanley Kubrick.

En esta entrevista el autor habla de esta obra imperdible para entender esa escucha de un espacio histórico, político y socio-cultural que, a veces, pudo resultar insoportable.

«El terror generó una suerte de proceso de reorganización perceptual y configuró un modo de escucha que era muy propio del estado de excepción», dice Gilbert.

¿Cuál fue la génesis del libro?

Por un lado, es un tardío trabajo de tesis, con una matriz claramente ensayística, que buscó trazar un mapa de la experiencia de escucha de la Dictadura. Esto implica distintos niveles: cómo funciona el oído dentro y fuera del campo de concentración, cómo la escucha se configuró en función del terror pero a la vez cómo ese terror determinó la escucha en los objetos esencialmente musicales. Cuáles eran las posibilidades de escuchar, bajo un estado de terror, aquello que era evidente pero imposible de decodificar. A partir de eso tracé un mapa, elegí determinados objetos con los que trabajar que me permiten dar cuenta de aquello que postulo: que el terror generó una suerte de proceso de reorganización perceptual y configuró un modo de escucha que era muy propio del estado de excepción. También, dediqué un capítulo a aquello que llamo “las músicas afirmativas de la dictadura”, ya sea en el mundo clásico-académico como en el de la música popular. Todo esto atravesado por una experiencia biográfica, ya que en las vísperas del golpe era un adolescente que me iniciaba en el mundo de la música que me constituye. Entonces no puedo soslayar quién era y ni dejar de revisar que los modos de escucha que tengo ahora, pasados mis 50 años, no pueden ser los mismos que tenía cuando era adolescente. La motivación de haberlo escrito tiene que ver con que para quienes atravesamos la dictadura siendo adolescentes –en 1976 yo iba a cumplir 16 años- fue una experiencia de mierda.

¿Cómo apareció el título del libro?

El libro se iba a llamar Mató mil, pero mi amigo Martin Sivak me propuso que le pusiera Satisfaction en la ESMA, y me gustó porque me pareció mucho más potente.

¿Cómo fuiste desarrollando los diferentes eslabones de la investigación?

No trabajo con muchas canciones sino con aquellas que me permiten ejemplificar aquello que postulo. Si digo que el terror obnubilaba e inhibía la capacidad de reflexionar, busco algunas canciones, por ejemplo, “Águila de trueno” de Spinetta. Esta es una canción sobre un descuartizamiento, cantada por primera vez en 1977, en el momento en que la primera figura de la desaparición de personas tiene que ver con ese cuerpo, supuestamente caído “en combate”, que está desmembrado y no se puede reconocer. Recién había pasado lo de la masacre de Margarita Belén en la provincia de Chaco. La recepción de esa canción, sin embargo, no puede ser conectada con ese presente. Incluso, Spinetta aclaró, el día que la presentó, “esto no es ideología”. Entonces, a partir de esto problematizo esa situación tratando de entender lo que hoy puede resultar más evidente. Porque si hoy resulta evidente y antes no, es porque pasaba algo. Y eso que pasaba, de alguna manera, nos habla de una zona de la experiencia de la dictadura que no fue pensada. Hay muchas cosas que el libro aporta como para seguir pensando y no clausurar.

Por otro lado, está el papel de Serú Girán como banda paradigmática de esa época del rock argentino que sobrevoló su realidad sociopolítica, ¿no?

Sí, por ejemplo, “Alicia en el país” es una canción para pensar ampliamente. Me parece que es una canción importante pero muy incompleta, y esa incompletitud nos habla de un problema. Aparte, algunos fragmentos de la canción habían sido compuestos antes de la dictadura. En las canciones de aquella época se pueden encontrar frases, momentos de un verso pero no una canción entera de la que puedas decir “esta es la canción”. Insisto, creo que no hubo una resistencia cultural a la dictadura desde el movimiento juvenil sino una disidencia de baja intensidad. Pero no porque eran unos zánganos sino porque era el límite que imponía el terror. Pienso, Teatro Abierto empezó en el 82, la multipartidaria se formó en el 81, entonces por qué se le va a exigir al movimiento juvenil, cuya relación con la política era peculiar, que ejerciera una función esclarecedora de cara a la sociedad. Eso no quiere decir que no haya habido momentos muy interesantes pero me interesa más la experiencia de La Grasa de las Capitales, aquello que no se ve, y que tiene que ver con la portada del disco más que con las canciones.

«La música servía en los Centros Clandestinos para varias cosas: silenciar los gritos, doblegar subjetivamente al cautivo, usando su propia música, y como arma, como decibel, como intensidad» cuenta Gilberg.

Claro, esa tapa tenía cuatro personajes que identifican un poco la época del país. Por ejemplo, ese cuchillo de carnicero que tiene Oscar Moro parecido al cartel de las carnicerías Coto de ese entonces…

Claro. Pero el objeto, el cuerpo, las representaciones de la muerte del matarife en el cartel de Coto se exhibían mientras que en la foto del disco, no hay cuerpo. Si no hay cuerpo, ¿en dónde está? Es como decía Videla: “No se sabe”. Pero eso no fue pensado por los diagramadores que, en realidad, realizaron la foto como una parodia de la Revista Gente. Aunque a nivel siniestro no tenía que ver con eso. No es que a partir de este libro me considere una lumbrera sino que este es un trabajo para revisar desde el presente aquello que se da por sentado. Como explico en el prólogo, este es un camino para recorrer colectivamente. Ubicar las relaciones entre música, política y escucha y violencia en la historia argentina, y un solo libro no puede dar cuenta de todo.

¿Considerás que hubo una intención por crear una cultura musical oficial durante la época de la Dictadura?

Creo que hubo una insinuación de tener una cultura oficial, no solo musical pero no les dio el tiempo porque se les cayó todo. No te olvides que estos tipos se pensaban quedar mucho tiempo. En 1980, cuando Galtieri dice “las urnas están guardadas”, no se imaginaba que en poco más de dos años estaría entregando el poder con la lengua afuera. Primero se les cayó la economía y después se perdió una guerra.

¿Por qué creés que se elegía ese tipo de música en los centros clandestinos de detención, lo que vos llamás “la playlist del torturador”?

Creo que es una conjunción de varias cuestiones. El azar y, también, había un método. La música servía para varias cosas: silenciar los gritos, doblegar subjetivamente al cautivo –usando su propia música-, y como arma, como decibel, como intensidad. Lo que marco es que la presencia metodológica de la música en la ficción de La Naranja Mecánica, y especialmente a partir de la versión fílmica de [Stanley] Kubrick que la escenifica, contaminó algo. No te puedo decir que el tipo que puso Beethoven en la Unidad Penal Número 9 de La Plata vio esa película, porque si no hubiera elegido La Novena, pero se pone en escena algo similar… y eso es lo fuerte. En verdad, esto viene del nazismo. Los manuales de contrainsurgencia de la CIA, evidentemente, toman la experiencia del lugar que tuvo la música en los campos de concentración alemanes, en Auschwitz, en Buchenwald… Es un elemento muy perturbador porque, supuestamente, uno la música no la quiere asociar con el terror, es como dice Alex [protagonista de La Naranja Mecánica]: “No, con esto no…”, como si ahí hubiera un límite. Pero en la tortura el límite se traspasa.

¿Qué períodos podés señalar sobre la circulación de sonidos en la Dictadura?

Son distintas etapas y no son comparables. El 76-77, como el momento de aquelarre mayor; en el 78 el Mundial; el ‘79 como punto de inflexión, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y a partir del ‘80-81, otra cosa. Por ejemplo, el valor que tuvo el tema “No te dejes desanimar” de La Máquina de Hacer Pájaros, de 1977, es incomparable porque se cantó en el peor momento posible. Para 1980 ya habían cambiado las condiciones de recepción en Argentina.

Si marcamos como un punto de partida musical, literal y simbólica de la Dictadura a la marcha “Avenida de las camelias”, ¿cuál sería en tu opinión la obra musical que lo clausuraría?

También, “Avenida de las camelias” pero como parodia. Como cuando Charly canta “No pasa nada, pasa una banda desafinando el tiempo y el compás” [se refiere al tema “Superhéroes”, del primer álbum solista de García de 1982]. Ojo, sería una clausura temporal de la periodización. El sedimento de la dictadura perdura… Esa es otra cuestión. Pero en términos temporales, la banda militar como afirmación “que desafina el tiempo y el compás”, te da una parábola histórica: 1976-1982.

¿Y cómo eras vos en esa época?

Era muy melómano en un entorno familiar comunista, con un padre peculiar con ciertos vicios autoritarios, como en la cultura de la época. La música es la que me permitió diferenciarme. La música es el modo en que construyo mi subjetividad. Igual, tuve padres generosos: me compraron mi primer piano, me compraban discos. No quiero decir que todo era un acto de confrontación pero la música era el modo de diferenciarme en una familia que tenía todo muy codificado. Y me ayudó mucho. En esa época, en una división de secundaria solo el 10% escuchaba rock. Y después tenías que hacer esa partición de quienes escuchaban un rock más elitista, como yo. Entonces, en un punto, era toda una experiencia muy nerd. Música de minoría de minorías.

¿Y qué era para vos el rock en esos años?

Un coeficiente importante de diferenciación con respecto a otro mundo sonoro. En mi caso, y en el de otros, era un mecanismo de construcción de identidad. Fue un periodo breve para mí, que duró tres o cuatro años, pero intenso. Te diría que me duró del ‘75 al ‘79. Cuando empecé a estudiar música formalmente, a la manera de Toy Story, guardé los “juguetitos” en la cajita. Cuando fui grande me volvieron a impactar pero en aquel momento, como todo pendejo soberbio, dije: “Esto ya pasó”. Y no había pasado un carajo.

Jul 7, 2021 | Géneros, Novedades

María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes de la causa judicial más antigua de abuso sexual infantil que se investiga en la Argentina, y cuya resolución podría marcar un antecedente histórico en cuanto a este delito, dado que se aplicaría la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Los abusos denunciados fueron perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.

Hoy Rosalía tiene 47 años, dos hijos y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, asistiendo a víctimas de violencias. Belén tiene 39 años, es profesora de Lengua y Literatura, militante por la Educación Sexual Integral (ESI) y cantante de Che-Lelé, una banda musical para las infancias. Ambas son referentes de Al Fin Justicia, una organización no gubernamental en la que asesoran y acompañan a familiares y sobrevivientes de abusos en la infancia.

“Si bien el proceso hasta llegar acá fue un tsunami y nos movilizó muchísimo, somos privilegiadas por poder acceder a esta instancia en la justicia”, aseguró Belén en diálogo con ANCCOM y agregó que este juicio “marcará un precedente muy importante en una provincia que tiene una cantidad enorme de casos y una pobreza extrema, lo cual limita mucho el acceso a la justicia”.

Por su parte, Rosalía expresó que el abuso en la infancia es “un delito del patriarcado y del silencio, que se encubre y está completamente naturalizado” y añadió que es necesario que todos los agentes de justicia “tengan perspectiva, que nos escuchen y estudien cuáles son las características particulares de este delito porque si no nunca van a condenar a nadie: por incomprensión. La justicia debe dejar de revictimizarnos y debe ser realmente reparadora”.

“Si bien el proceso fue un tsunami, somos privilegiadas por poder acceder a la justicia”, aseguró Belén Duet.

Un delito invisibilizado por la impunidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos contra la integridad en la infancia. A diferencia de maltratos físicos, en los que existe la posibilidad de ver las lesiones, detectar que un niño fue o está siendo víctima de abusos contra su integridad depende de escucharlo con atención para dar cuenta de esto, ya que su descripción es generalmente lo más importante y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso arremetido en su contra.

En este sentido, Rosalía manifestó que “una prueba fundamental es el perito psiquiátrico, porque los traumas quedan en nuestras psiquis y los arrastramos para toda la vida. Nosotras somos la prueba de lo que aconteció”.

La gran mayoría de los casos de abusos no son detectados ni denunciados. Según el ex magistrado Carlos Rozanski, sólo se llega a denunciar el 10% de los abusos infantiles que ocurren en Argentina y, de mil abusos, 999 quedan impunes. No en vano es considerado ampliamente como “el delito más impune de la Tierra”.

Según datos oficiales, por un lado, en Argentina el 63% de los casos se producen en el ámbito familiar de los niños, lo cual supone un primer obstáculo para la detección de lo que ocurre. Por otro lado, “muchas veces se trata de personas de la escena pública, como nuestro caso, en los que por más que las pruebas sean contundentes, se mira para otro lado”, explicó Belén.

Los niños y niñas que sufrieron abusos contra su integridad en la infancia llegan a demorar años en poder entender y contar lo que ocurrió ya que suelen experimentar un trauma peculiar en el que se entremezcla el miedo, la culpa y la vergüenza, y que incluso se potencia con el tiempo, cuando la consciencia es mayor.

“Yo sabía que no lo podía contar, sentía que lo tenía que cargar sola porque en algún punto pensaba que era mi culpa”, narró Rosalía, quien sólo pudo contárselo a su pareja, ya siendo una adulta. Recién en 2013, en el velorio de su padre, Rosalía colapsó al ver llegar a la hermana de su padre, Noemí Alvarado, y su marido -ambos denunciados por los abusos- y terminó contando todo lo acontecido a sus familiares, incluida su madre, que no lo supo hasta entonces. A partir de ahí, inició una incansable búsqueda de justicia, motivada por el deseo de que “esto no le pase a nadie más, porque es un horror”.

“La ESI no evita los abusos, ya que las niñeces no tienen herramientas reales para defenderse» dice Duet.

Belén, por su parte, había hablado desde muy chica, cuando su madre lo advirtió después de una serie de situaciones que le llamaron la atención, entre ellas una advertencia que le hizo llegar una maestra de la niña. Actualmente, Belén es docente y militante de la ESI, a la cual destacó como instrumento educador y visibilizante, «preventivo en tanto alerta». Sin embargo, aclaró que “la ESI no detiene la vulnerabilidad de un niño frente al poder del adulto, y tampoco reemplaza a la justicia, ya que ésta es la que impone la ley”.

Recién en 2013, cuando ambas se encontraron en la misma situación, Belén viajó a Chaco para reunirse con Rosalía. “Nuestro encuentro fue muy importante porque le dio un marco de verdad. Una de las culpas más fuertes que se siente es la de la imaginación, porque incluso cuando ya está la certeza de que las cosas sucedieron, aún así sentimos culpa y nos preguntamos la validez de nuestros recuerdos”, expresó Belén.

Una vez roto el silencio pudieron denunciar su padecimiento, pero se encontraron con la prescripción del delito. Esto cambió en 2015, con la reforma de la ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que establece que la prescripción se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos. La normativa dio pie a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores.

“Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”, señala Duet.

Un caso histórico

El juicio de Belén y Rosalía comenzó en Chaco el 31 de mayo pasado y esta semana se desarrollarán nuevas audiencias, con más testimonios. Con respecto al proceso, relataron que si bien haber llegado a un juicio es superador, también revive “un montón de dolores y el sentimiento de culpa, ya que muchas veces quieren saber cosas muy puntillosas, sin considerar que son momentos que se mezclan, fogonazos, diversas situaciones reiteradas a lo largo de los años”.

Sin embargo, “siempre hay algunos recuerdos que son muy nítidos”, contó Belén y continuó: “Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”. Por su parte, Rosalía agregó que toda la vida sintió “cosas en el cuerpo y en la mente, mucho miedo a todo, ataques de pánico, no poder pasar -aún hoy- por determinados lugares”.

A partir de estos hechos, Noemí Alvarado, de 80 años y tía de Rosalía, está acusada de ser «participe necesaria de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora», explicó Nahir Badur, la abogada que está llevando la causa de las sobrevivientes. En el caso de Belén, la acusación contra Alvarado es «por corrupción de menores en calidad de autora».

La abogada aseguró que ellas persiguen “una sentencia condenatoria, que puede ser una medida privativa de la libertad pero dentro de los parámetros de lo que sería una prisión domiciliaria, por la edad”. El proceso está a cargo de la Cámara Tercera en lo Criminal, integrada por Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, de quienes depende este fallo que ya es y puede ser aún más histórico.

Por último, ambas sobrevivientes concluyeron que quieren que “esta persona sea condenada, porque abusó y corrompió niños, pero lo más importante a resaltar es que este delito, que era del horror y del silencio, pasó a ser una lucha colectiva y eso es fundamental. Queremos que nuestra historia trascienda, que esta condena nos sirva y se replique en todas las situaciones”, para que, al fin, haya justicia.

Jul 7, 2021 | Géneros, Novedades

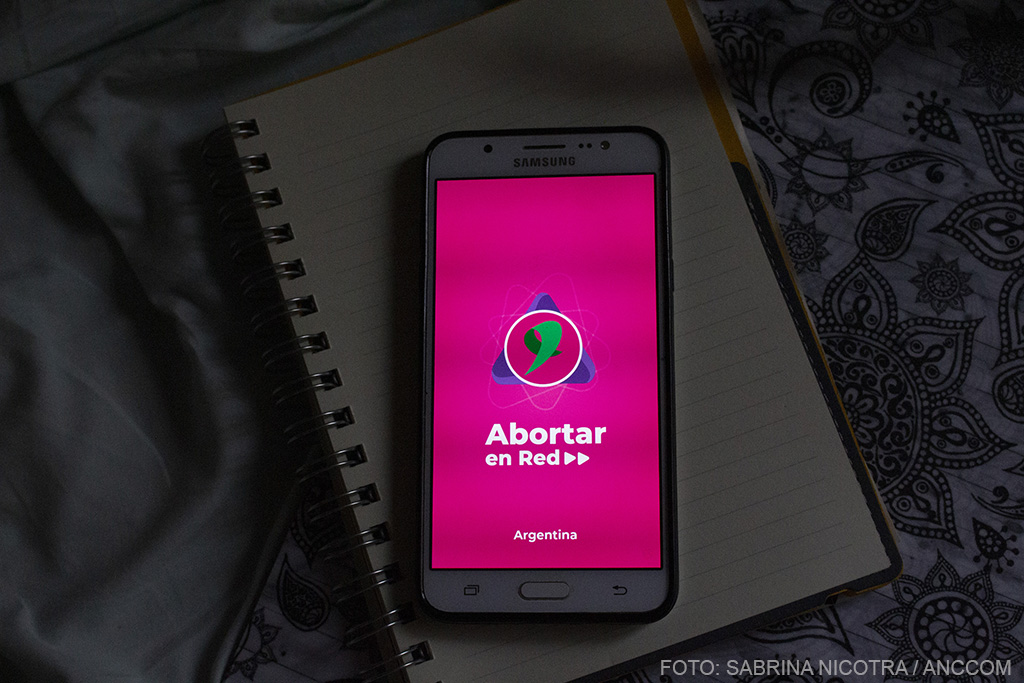

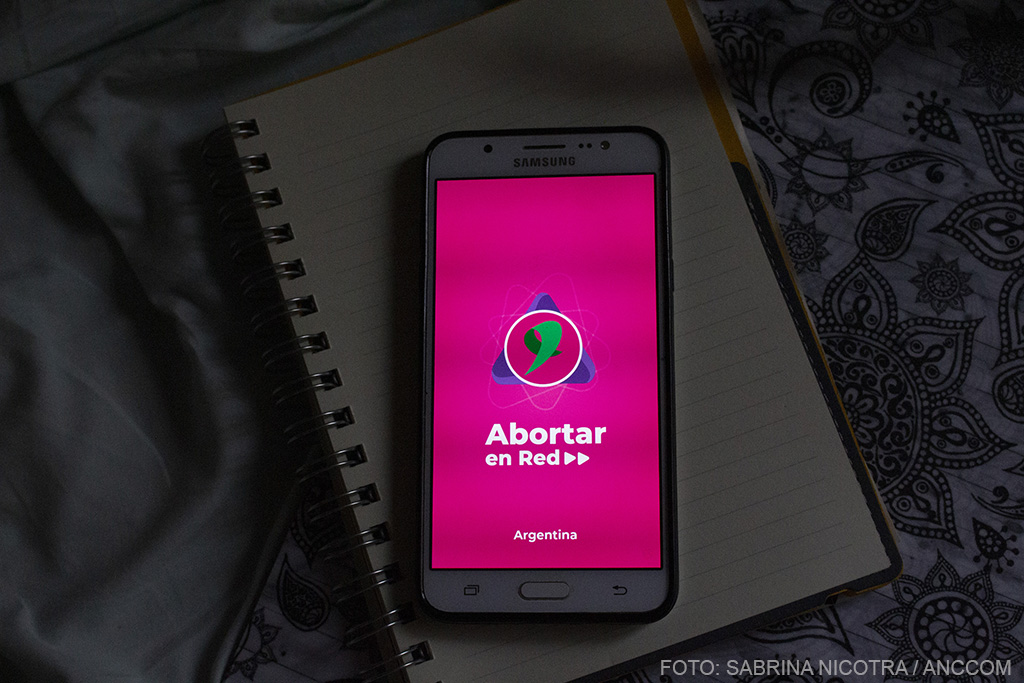

Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.

Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.

Abortar en Red cuenta con cinco secciones en su inicio tales como: “¿Quiénes somos?”, “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?”, “Cálculo de edad gestacional”, “Te acompañamos” y “Preguntas Frecuentes”. Todas las pestañas se encuentran disponibles -una vez descargada la aplicación- sin la necesidad de uso de datos o wi-fi a excepción de la pestaña “¿Dónde encontrarnos?” que se actualiza periódicamente.

Paula Schwartzman es médica generalista y forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir desde hace cuatro años y medio. Señala que la idea de la aplicación Abortar en Red surgió el año pasado en contexto pandémico: “Se empezó a gestionar en el mes de agosto debido a que empezamos a detectar y darnos cuenta que las formas de comunicación cambiaron y empezaron a ser virtuales. Esto surgió en una de las reuniones que hacemos habitualmente con toda la Red de Profesionales a nivel nacional”, explica.

La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.

La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.

En la pestaña “¿Quiénes Somos?” la Red se presenta como quienes trabajan por el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Asumimos el compromiso de acompañar y respetar las decisiones de vida de las personas y nos capacitamos para brindar información clara, precisa y libre de prejuicios”. Schwartzman considera que es importante el desarrollo y la implementación de la aplicación para los profesionales como para todas las personas que la utilicen porque “es una herramienta que genera accesibilidad a las personas que quieran interrumpir voluntariamente un embarazo a nivel nacional, en todo el territorio argentino, de manera segura y oportuna”, asegura.

La sección “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?” es la única que necesita conexión a red o wi-fi ya que es actualizada constantemente sobre todos los equipos de salud, que están en todo el país y garantizan el acceso al aborto. “Las personas que quieran interrumpir un embarazo pueden contactarse con el lugar más cercano a su domicilio para poder acceder a un equipo que garantice las interrupciones voluntarias del embarazo”, afirma Schwartzman y la considera como una de las secciones más relevantes de la aplicación.

El “Cálculo de Edad Gestacional” es una herramienta que facilita conocer las semanas que tiene un embarazo. Con una seguidilla de preguntas, tales como “¿confirmaste el embarazo con una ecografía?, ¿confirmaste el embarazo con análisis clínicos?, fechas de menstruación, uso de métodos anticonceptivos, entre otras, se llega a una aproximación, en donde recomendarán o no la realización de alguna ecografía para confirmar edad gestacional. Bernabó considera que dentro de la aplicación podría tenerse a consideración los recursos de cada lugar: “Un tema pendiente en el sistema de salud público, que es un tema básico y parece casi ridículo, son las ecografías. En el Tornú estamos sin ecografista -por Covid-19- y en el CESAC no tenemos ecografista ni ahora aparato, con lo cual tener el recurso de lo que tiene cada centro de salud o cada dispositivo es importante”.

Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”.

Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”.

Si bien el objetivo de la aplicación es acompañar en las decisiones de interrupción del embarazo y ofrecer una mayor accesibilidad a la información la idea no es reemplazar la atención por equipos de salud: “El objetivo es que sea una herramienta más de acompañamiento, pero que no reemplace la atención por equipos de interrupción voluntaria del embarazo”, afirma Schwartzman.

La aplicación fue lanzada el pasado viernes 28 de mayo en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como así también, el día en donde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir cumplió seis años de su creación. “Recién se lanzó la aplicación y estamos en modo de evaluación-prueba, seguramente analicemos agregar nuevas secciones. Por el momento no surgieron nuevas ideas, pero seguramente luego agreguemos el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazo por obras sociales y prepagas”, adelanta Schwartzman.

Abortar en Red es gratuita y por el momento sólo se encuentra disponible para dispositivos Android. Se está trabajando en su versión para iOS, pero aún no se encuentra disponible. Dentro de la aplicación encontrarán también las distintas redes sociales de la Red de Profesionales, como así también su web para cualquier consulta o inquietud.

Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.

Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.