Ago 17, 2021 | Culturas, Novedades

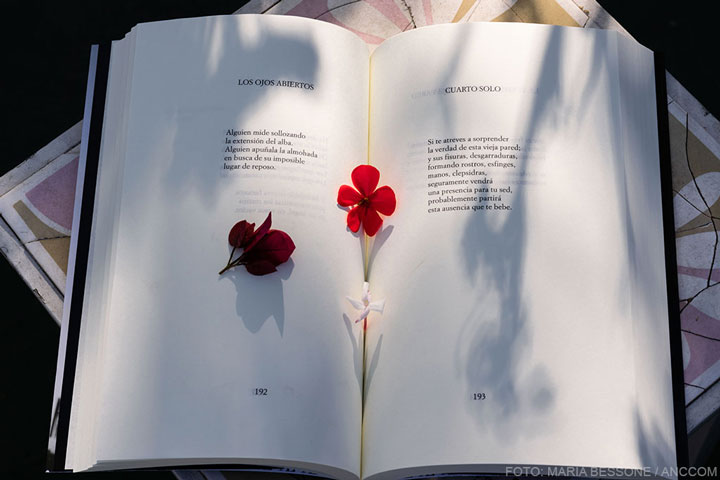

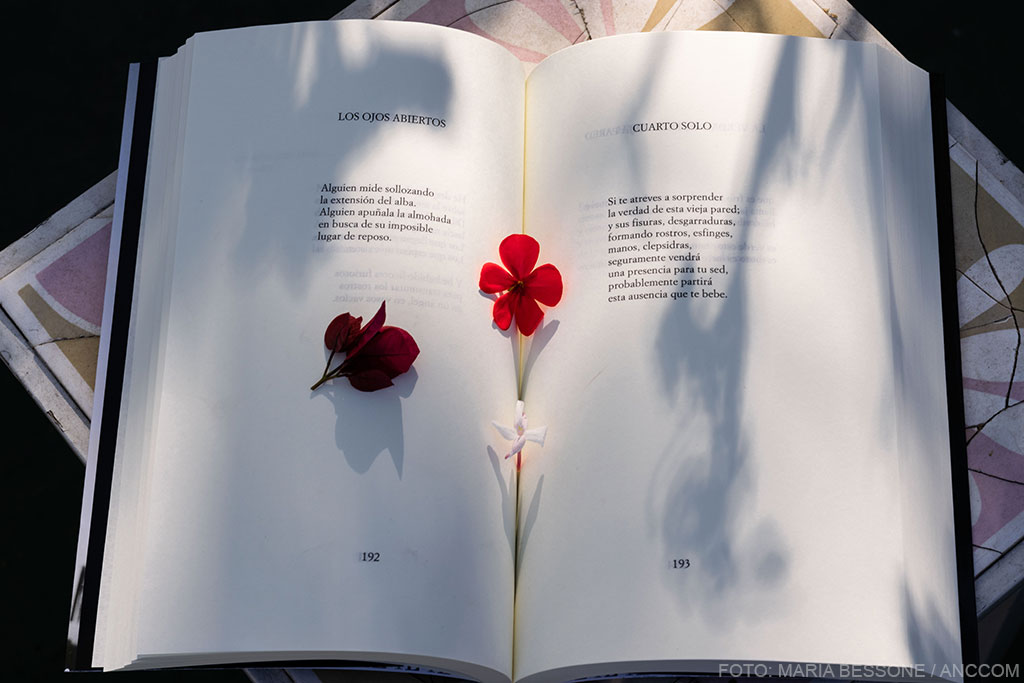

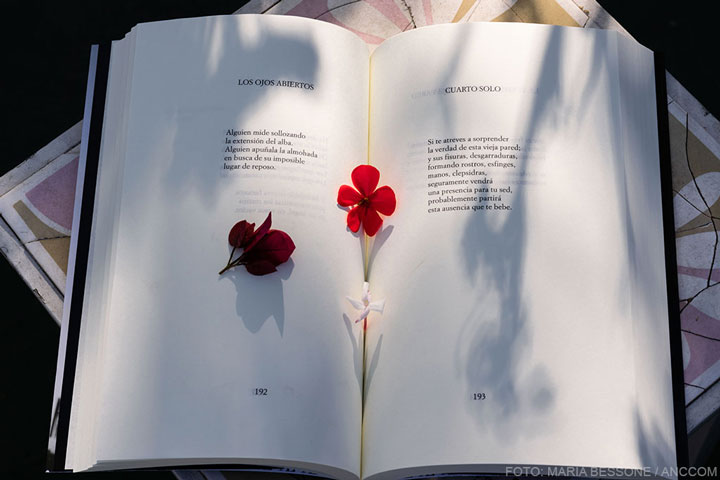

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.

Las razones de esta proliferación parecen ser diversas, pero Vanina Colagiovanni, escritora y además directora de la editorial de poesía Gog y Magog, destaca lo activo de los mecanismos de difusión como punto crucial de partida: “La poesía tiene algo particular, y es que, por la brevedad y porque un poema es una unidad de sentido que puede salir del libro, es decir, que puede funcionar solo, genera su propio circuito de difusión.”

En un mundo donde, de pronto, primó la virtualidad, este mecanismo de fácil difusión pisa fuerte en redes sociales, donde la falta de presencialidad ha generado otras instancias. Si bien el mundo de la poesía es pequeño, resulta muy activo desde antes de la pandemia, y lo que ha cambiado con ella son sus modos de llegada. El lugar que ocupaban los ciclos de lectura presenciales, ha sido ocupado por las redes de las editoriales como escenario para que autoras y autores se encuentren y compartan sus escritos. Donde estaban las presentaciones de libros y confluían el evento, el contacto, el disfrute, ahora aparecen los vivos en las diversas plataformas digitales, tanto de los escritores como de las editoriales. Incluso la Fundación Filba se encargó de armar un espacio virtual de festival, que incluye entrevistas con invitadas excepcionales como Sharon Olds y Vivian Gornick, lecturas y talleres y pueden disfrutarse en su canal de Youtube (Filba Literatura) .

Los ciclos de lectura presenciales, la poesía enunciada con voz y con cuerpo, se trasladaron a lo virtual, creando un espacio totalmente distinto. Cada vez más, pueden escucharse podcast con lecturas de poemas: como es el espacio creado por “Chubasco En Primavera” revista online sobre poesía y arte que ha volcado en Spotify una dosis de poesía diaria recorriendo obras de diversos autores y enunciadas por distintas voces. O pueden escucharse también los diez capítulos creados por el “Proyecto Mostras: Maestras de la Poesía Argentina” que busca dar cuenta de las trayectorias de grandes poetas argentinas que dejaron huella.

Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.

Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.

Persianas bajas, libros abiertos:

Cuando las persianas de muchos comercios estaban bajas, las librerías de barrio, como el resto, se adaptaron a los cambios inevitables. Es que en medio de la pandemia, aquellas empresas de estructuras pequeñas pudieron amoldarse más fácilmente y buscaron la forma para que sus ventas no cayeran, generando lazos con los lectores de cercanía, alimentando mecanismos de venta distintos, ofreciendo productos de manera creativa, creando packs de libros combinados con otros productos como vinos, por ejemplo. Las editoriales también se sumaron a la creatividad para sus ventas, colaborando entre ellas, armando combos de libros de dos editoriales distintas con catálogos afines. Los libreros tomaron sus bicicletas y se encargaron de crear un delivery de libros puerta a puerta, que fue algo muy propio del principio de la pandemia y su novedoso sistema de take away.

La idea de recibir un libro en casa, poder leerlo, compartirlo e incluso tener una charla por redes o distintas plataformas entusiasmó. Atrás quedaron, parece, los días que la poesía no vendía. En el último año y medio se agudizó la publicación de varias editoriales en los géneros poéticos, autobiográficos y de autoras mujeres.

Así como los comercios se pusieron al día con las necesidades del contexto, fue momento para las editoriales de poner manos a la obra. El primer cambio, muy marcado, fue implementar las ventas online. La mayoría de las editoriales no tenían esta función en sus webs, como si quizás las librerías de mayor estructura. El carrito de compras fue el protagonista de gran parte de la pandemia, sobre todo en sus comienzos y no fue la excepción a la hora de comprar libros. Incluso se abrieron muchos proyectos de librerías virtuales y clubes del libro que alimentaban la demanda de los libros en físico.

Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.

Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.

Otro cambio importante, resalta Colagiovanni, fue darle importancia al Ebook, dado que mucha gente se acostumbró a leer en archivos digitales, coincidente con una caída de la romantización del libro que abrió el juego para leer a más autores, donde varios títulos se volvieron disponibles en diversas plataformas para su compra.

Lugar de encuentro

Una mochila con rueditas cargada de libros, de poesía mayormente, que solía recorrer la ciudad se vio obligada a encerrarse y perder su utilidad por un tiempo. Es que cuando la pandemia arrasó con las rutinas habituales, obligando a cada uno a reinventarse y adaptarse, la primera sensación para aquellos que llevaban a cabo talleres de lectura y escritura fue que desaparecerían, llevándose el trabajo de muchos. Sin embargo, sucedió lo opuesto. Con el mayor tiempo dentro de casa afloraron nuevas necesidades creativas que dieron muchísimo trabajo para los escritores que dictaban talleres. El tiempo que se ahorraba al quedarse en casa se vio como una oportunidad de retomar viejos hábitos o crear nuevos. Muchos talleres y clínicas individuales se poblaron de personas que habían dejado de lado la escritura, que querían corregir textos de años anteriores y que ahora pudiendo mantener su trabajo y organizándose le daban un espacio a algo que antes les era imposible.

La pandemia impulsó la intención de preservar los espacios que produjeran disfrute y mantuvieran activa la motivación. El contacto con el otro, cara a cara, se dificultó cada vez más, por eso los espacios virtuales de encuentro fueron de suma importancia. La lectura y la escritura corrían con ventaja de ser de las pocas cosas que podían mantenerse como actividades sin grandes cambios ya que, por su esencia, no necesitan de la fisicalidad y a veces, tampoco de compañía. Florencia Fragasso, escritora que tiene a cargo la coordinación de grupos de lectura y escritura, cuenta cómo cambió su modo de trabajo a partir del contexto, destacando su sorpresa ante la participación de gente que está a miles de kilómetros. “Estás ahí sentada y hay una persona que está en un lugar con 10 grados bajo cero cuando vos estás con 30 grados, o que está en otro horario -cuenta-. Escuchás acentos de gente que habla distinto, con sonidos tan distintos, esto es una pavada o una obviedad, pero cuando estás en un taller donde se trabajan las palabras, trabajando desde la literatura, con el lenguaje como protagonista, el trabajo se enriquece muchísimo. Ni hablar cuando se trabaja poesía.”

Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.

Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.

“La poesía tiene un componente sonoro importante, la puesta en voz -describe Fragasso- la lectura en voz alta, pero una cosa es poner en voz un poema y otra cosa es ponerlo en cuerpo, en un espacio donde hay otra gente.”

Si bien la escritora se encarga de trabajar junto con varios grupos, con recorridos bastante plásticos según los intereses de los participantes y sus propuestas, se detiene particularmente en uno de ellos creado en 2019, que tiene como piedra angular la poesía, que se ha vuelto un espacio protegido, que entre todos los integrantes con mucha voluntad decidieron conservar. “Fue un año difícil para cada uno de los individuos de ese grupo por causas muy diferentes, entonces se volvió un lugar al que queríamos ir, queríamos todos que llegase ese día”, señala.

En su discurso, la poeta termina caracterizando a la poesía como un territorio, un lugar donde los integrantes querían estar, compartiendo lo que cada uno había escrito, escuchándose, e incluso recomendando lecturas. La poesía se constituye por un componente emocional muy fuerte, la ausencia de emoción le quita la magia. Sin caer en cuestiones terapéuticas, cuando un lenguaje poético se comparte, y se da este fluir de emociones, se construye un lugar donde funcionan y circulan voces, con gente que viene de lugares distintos, que escribe de maneras diversas, que tienen lecturas diferentes.

“Me parece que la poesía tiene esa posibilidad de volverse territorio, de volverse un lugar a ser habitado-comparte la escritora- y me parece que con ese grupo pasó eso, en un año en que las vidas por fuera del taller eran bastante arduas, fue un sostén, un sostén poético.”

Ago 17, 2021 | Entrevistas

La autora de Tuya (2005), La viuda de los jueves (2005), Elena sabe (2006), Betibú (2011), entre otras novelas, se convirtió en la primera escritora argentina en obtener el premio más importante de la Semana Negra de Gijón con su obra con Catedrales (2020). El libro relata la historia de un crimen no resuelto cometido hace más de tres décadas. Ana, una adolescente de 17 años, es hallada en un terreno baldío descuartizada y quemada. La narración parte de desde el punto de vista de cada personaje, en donde se mezcla el fanatismo religioso, el ateísmo, la memoria y la verdad. “No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde hace tiempo antes. No se abandona la fe de un día para el otro”, así comienza la novela de Piñeiro.

¿Cómo fue la recepción del premio?

No lo esperaba porque pienso que los premios los van a ganar otros y después, a veces, tengo la suerte de ganarlos. De todos modos, cuando yo fantaseaba, más allá de la postulación de Catedrales, qué premio me gustaría ganar, uno de los que enseguida pensaba era este: el premio de Gijón, que se da a la escritura de novela negra y hay pocas mujeres premiadas. Ganar este premio pone a las mujeres de novela negra en un buen lugar. Estar ahí y escuchar que Catedrales era el libro elegido me puso muy contenta y sobrepasó las expectativas.

Hay muchas escritoras que han sido premiadas en los últimos años…

Se dan varias cuestiones: Por un lado, hay muchas mujeres escribiendo textos muy significativos e interesantes, literariamente valiosos. Por otro lado, en otras épocas, también había muchas mujeres escribiendo en esa calidad y no se las leía ni se las escuchaba. Particularmente, en este premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones. Hubo que hacer una revisión, y cuando te ponés a analizar el método de selección, sucede que les preguntaban qué habían leído a personas que ya habían participado en el festival y eran todos varones, y de ahí salían los finalistas. La mayoría de ellos habían leído solo varones, entonces era imposible que una mujer quedara seleccionada. Se empezó a buscar la forma en que se leyera a mujeres, no solo en este festival sino también en otros. Está bien si la mejor novela es de un varón, pero el tema es que lleguen a ese lugar de evaluación tanto mujeres como hombres. Había frenos para que las mujeres no lleguen.

¿Cuál fue la decisión de hacer un policial negro que se va construyendo a partir de distintas voces, como un rompecabezas?

Una primera decisión fue que Ana, la protagonista que está muerta, no tenga voz. No hay una versión de ella porque está muerta. Entonces, entre todos los demás, hay que armar esa verdad. Sería demasiado fácil como escritora que Ana cuente lo que vivió, pero yo quería dejar en claro que las mujeres que mueren en un aborto clandestino o por violencia de género, no tienen más voz. Es un paso importante para hablar de la problemática y querer solucionar el tema. Después hay una decisión narrativa, distintas personas mirando desde un punto de vista, pero también era darle la oportunidad a cada uno de esos personajes a pensar en una responsabilidad frente al crimen. En ese acto de decir, que el personaje pueda reflexionar, hay mayores y menores responsabilidades, por supuesto más allá de quien ejecuta el acto del crimen.

«En el premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones», recuerda Piñeiro.

Catedral profundiza en las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres: el aborto clandestino, la violencia de género, la presión desde la iglesia. ¿Cuánto de la militante feminista está presente en la escritura?

Estos temas están presentes en varias de mis novelas. Desde Tuya, mi primera novela publicada, escribo sobre la situación del aborto clandestino, sin apoyo del sistema de salud. Lo que sucedió es que, en 2018, cuando se abrió el debate por la ley, gente que no conocía lo que yo pensaba de modo personal, se enteró que además de escribir sobre eso, yo tenía una posición de activismo frente al feminismo. El activismo no pesó en el libro, pero sí la mirada de las instituciones religiosas. En la campaña pudimos dialogar con diputados y senadores que nos respondían que estaban de acuerdo que haya una ley, pero no podían votarla porque el obispo los retaba, o en misa iban a hablar mal de ellos, o perjudicaba su carrera política. Entonces empezamos a notar que más allá de las creencias religiosas, hay una institución religiosa que queda involucrada en un cambio de figuritas, en donde se piensa a las mujeres como moneda de cambio, y eso no debería pasar de ninguna manera. Pero no lo pienso desde el activismo, en decir “voy a hacer una novela para que me sirva para el feminismo”. Evidentemente soy una sola persona, cuando escribo, cuando estoy con mi familia, militando, entonces se mezclan las cosas al momento de escritura.

En la novela está muy presente el fanatismo religioso…

Me interesaba mucho escribir sobre esto porque en algunas sociedades donde hay una religión, como es en la Argentina que está la católica como preponderante, vemos al fanatismo religioso como personas de una religión lejana, que no conocemos, que viven en otro país y tienen otra lengua. A veces no vemos que está en el vecino, compañero de trabajo y hasta en nuestra propia familia. Justamente en el debate de la Lley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hemos visto grupos de católicos que entraban a hospitales donde una niña violada iba a acceder a un aborto autorizado por la ley, y sin embargo se metían allí para impedir que suceda, eso es fanatismo religioso.

Por otro lado, en Catedrales hay personajes ateos…

En el libro cito a Richard Dawkins, quien trabaja mucho sobre el ateísmo y dice que esa va a ser la próxima salida del closet: que la gente se atreva a decir que es atea. Cada vez que decís que sos ateo, recibís una agresión. Hace poco, en un reportaje, donde hablábamos del ateísmo, el periodista me decía que él no puede decir que es ateo, porque eso sería soberbia. De hecho, me estaba diciendo que yo soy soberbia por decir que soy atea. Me pareció impactante y soberbio lo que él estaba diciendo. Lo siento, pero yo no creo en Dios, me sería mucho más fácil y quizás más sencilla la vida si creyera en Dios, pero no creo.

¿Cómo trabajaste el tema para la novela?

En uno de los libros que leí, hay una referencia a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en la cual se preguntaba a la gente si el próximo presidente sería de distintas religiones lo votarían, ya sea judío, musulmán, católico, o lo que sea, y cerca de un 90% respondió que sí. En cambio, cuando se le preguntó si votarían a un ateo, sólo el 50% respondió que sí. En la sociedad hay cierta desconfianza sobre una persona que se dice atea, entonces no podés decir que sos ateo porque sabés que los demás van a pensar que sos una mala persona. De ninguna manera la novela trata de juzgar lo que cada uno crea, sino que la cuestión es cómo uno ejerce eso y cómo puede afectar a los demás, o cómo las instituciones religiosas influyen en las personas tanto que pertenecen o no a ese credo. Cuando la Iglesia católica se mete a opinar sobre la salud pública argentina, está opinando no sólo de la salud de las católicas, sino de todas las mujeres que a lo mejor deciden que no quieren tener un hijo. Cada uno tiene derecho de creer en lo que quiera.

La historia de la novela es individual, pero también en algún punto se vuelve social y política.

El libro tuvo mucha repercusión y recorrido, tuve muchos mensajes no sólo por el aborto clandestino, sino de pertenecer a familias tan rígidas desde la religión, jóvenes que me escribían diciendo que se reconocían en algún personaje. Entonces me parece que uno trata de contar lo individual pero que tenga cierta universalidad, además que no sólo se pueda leer en Argentina, sino que en otros países pasa lo mismo. En España, por ejemplo, tienen Ley de Aborto hace mucho tiempo, pero tienen un avance en los partidos de derecha que están muy activos en revisar si no hay que cambiar y volver atrás en cuestiones que parecen derechos adquiridos. Polonia fue uno de los que primero compró la traducción de Catedrales, y es un país donde había Ley de Aborto y el año pasado el Presidente modificó una de las causales, y las mujeres salieron a la calle en una marcha que no se había visto allí. Cada una le va entrando desde distintos puntos a una novela que es muy individual pero que es universal.

“La verdad que se nos niega duele hasta el último día”, dice el personaje del padre de la víctima, quien no se cansa de buscar la verdad.

Cuando escribía la novela pensaba en muchos padres, como es el caso de Alberto Lebbos, papá de Paulina Lebbos, una chica que mataron hace muchos años y nunca se reconoció ese crimen, muchos pensamos que estuvo relacionado con el poder en Tucumán, sin embargo, no se conoce la verdad. Alberto Lebbos no baja los brazos y va a programas de radios, de televisión, para que el caso no se caiga, y la justicia pueda darle una respuesta. En la novela hay una mirada sobre esa búsqueda, de tantos padres que se preguntan qué pasó con sus hijos e hijas. También, el personaje del papá de la víctima, articula este tema con el de la compasión por los que no pueden llegar a la verdad porque no están preparados, a veces llegamos al borde de la verdad, pero es tan dolorosa y tremenda, que no nos animamos a saberla.

Ago 14, 2021 | DDHH, Novedades

Por primera vez, el Poder Judicial argentino condenó a dos genocidas por abusos sexuales y violación que cometieron contra prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada (EX ESMA) durante la última dictadura cívico militar. Después de diez meses de juicio oral, Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes obtuvieron justicia. “Tanto mi mamá como yo estamos satisfechas, conmovidas, con una mezcla de sensaciones, pero no de olvido. Porque la justica repara y acaricia, pero no borra, y me parece que está bien que así sea. Una no se olvida, más después de tantos años y el sufrimiento pasado”, comenta Georgina Andina, hija de Mabel Zanta, sobre sus sensaciones y las de su madre luego del veredicto. Andina tenía 12 años y su hermano Marcelo 19, en los primeros días de septiembre de 1977, cuando fue secuestrada por el genocida Alfredo Astiz.

Por primera vez, el Poder Judicial argentino condenó a dos genocidas por abusos sexuales y violación que cometieron contra prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada (EX ESMA) durante la última dictadura cívico militar. Después de diez meses de juicio oral, Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes obtuvieron justicia. “Tanto mi mamá como yo estamos satisfechas, conmovidas, con una mezcla de sensaciones, pero no de olvido. Porque la justica repara y acaricia, pero no borra, y me parece que está bien que así sea. Una no se olvida, más después de tantos años y el sufrimiento pasado”, comenta Georgina Andina, hija de Mabel Zanta, sobre sus sensaciones y las de su madre luego del veredicto. Andina tenía 12 años y su hermano Marcelo 19, en los primeros días de septiembre de 1977, cuando fue secuestrada por el genocida Alfredo Astiz.

El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sentenció al ex miembro de la Armada Jorge “Tigre” Acosta a 24 años de prisión y a Alberto “Gato” González a 20 años por los delitos sucedidos hacia las tres mujeres entre 1977 y finales de 1978. Estos delitos fueron catalogados por el veredicto como de lesa humanidad e imprescriptibles, avanzando en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Desde Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) advierten que el pedido de la Fiscalía había sido de 25 años de prisión.

Las tres sobrevivientes de los horrores de la última dictadura cívico militar, y denunciantes en esta causa, lograron un juzgamiento histórico en la Argentina donde se reconoce que en la ESMA se abusó y violó a las mujeres que tenían cautivas. El testimonio de Mabel Zanta es particular porque es la primera vez que su caso es tratado dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad.

“Mi madre durante mucho tiempo, casi te diría que desde el año 78 hasta aún hoy, cada 6 de septiembre -que es el aniversario del momento que la secuestran- se caía. En general, el mismo día y si no uno o dos días antes, se tropezaba en la calle o alguna cosa le pasaba. Durante muchos años la acompañó el miedo y muchas pesadillas. Hay que pensar que el miedo de mi vieja estuvo en el marco del miedo de muches, que también tuvo que ver con la falta de justicia durante tantos años. Esto es algo que me acaba de contar mi mamá con relación a cómo lo sobrellevó”, explica Georgina.

Acosta fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2, la unidad operativa que funcionó en la ESMA, y se lo acusa de delitos de violación agravada, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. Mientras que Gonzáles, oficial de Inteligencia e exintegrante del grupo, se lo declaró “coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades”.

Es la primera vez que ambos genocidas son enjuiciados por delitos de este tipo. Sin embargo, las nuevas penas serán unificadas con las condenas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por sentencias anteriores que recibieron en juicios orales y públicos. Desde La Imposible, la radio de H.I.J.O.S que funciona en el Espacio Memoria (ex Esma), afirman que se registraron otros casos de violencia sexual, pero todavía permanecen en la etapa judicial instructora.

Es la primera vez que se juzga un delito sexual como delito de lesa humanidad. Significa poder juzgar a genocidas, asesinos y ladrones también como abusadores y violadores, es una gran conquista que se vincula con los derechos humanos y la perspectiva de género. Hoy sabemos que estos crímenes se daban en el marco del disciplinamiento social y no tenían que ver solamente con la militancia política, sino que este disciplnamiento llegaba hasta el cuerpo”, comenta Georgina quien cree fuertemente que con este fallo queda al descubierto la relación entre la violencia de derechos humanos y el sometimiento de género en nuestro sistema machista y patriarcal, llevando a más juicios de este tipo.

Es la primera vez que se juzga un delito sexual como delito de lesa humanidad. Significa poder juzgar a genocidas, asesinos y ladrones también como abusadores y violadores, es una gran conquista que se vincula con los derechos humanos y la perspectiva de género. Hoy sabemos que estos crímenes se daban en el marco del disciplinamiento social y no tenían que ver solamente con la militancia política, sino que este disciplnamiento llegaba hasta el cuerpo”, comenta Georgina quien cree fuertemente que con este fallo queda al descubierto la relación entre la violencia de derechos humanos y el sometimiento de género en nuestro sistema machista y patriarcal, llevando a más juicios de este tipo.

Pasaron diez meses desde que el juicio comenzó y terminó este viernes de manera privada. Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti dictaminaron culpables a los dos genocidas de casi todos los delitos que el Ministerio Público Fiscal los acusó. Este fue representado por Marcela Obetko y Leonardo Filippini en el debate donde no hubo querellas.

Georgina expresa que se sienten muy agradecidas con el Ministerio Público Fiscal y que fueron diez meses que llevaron expectativas y ganas de, que, con esta sanción, finalmente se pudiera juzgar el delito sexual por delito de lesa. “Me parece que en este país y en todo el mundo, las víctimas y los familiares de las víctimas nos hemos acostumbrado a que la justicia tarde. Estamos hablando de fallos que llegan más de 40 años después del delito. Mi mamá tiene 81 años y recién ahora puede sentir que sus violadores y los jefes de sus violadores son juzgados y condenados”, agrega.

Los fundamentos este fallo histórico se darán a conocer a través de su lectura en una audiencia fijada para el próximo día 12 de octubre a las 17 horas.

Los fundamentos este fallo histórico se darán a conocer a través de su lectura en una audiencia fijada para el próximo día 12 de octubre a las 17 horas.

Ago 12, 2021 | DDHH, Novedades

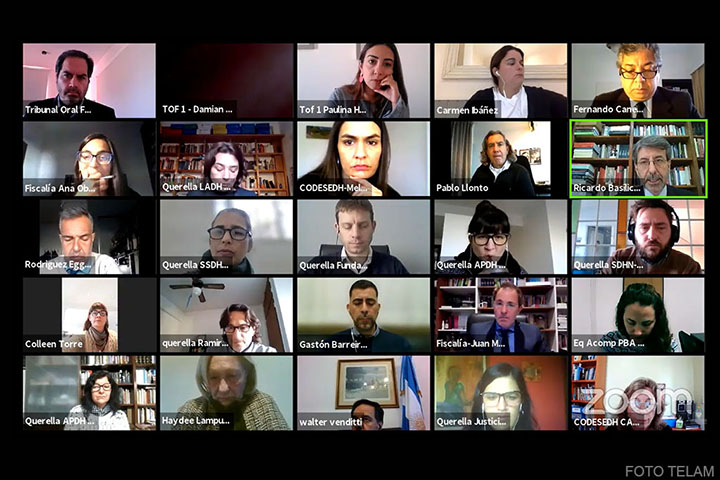

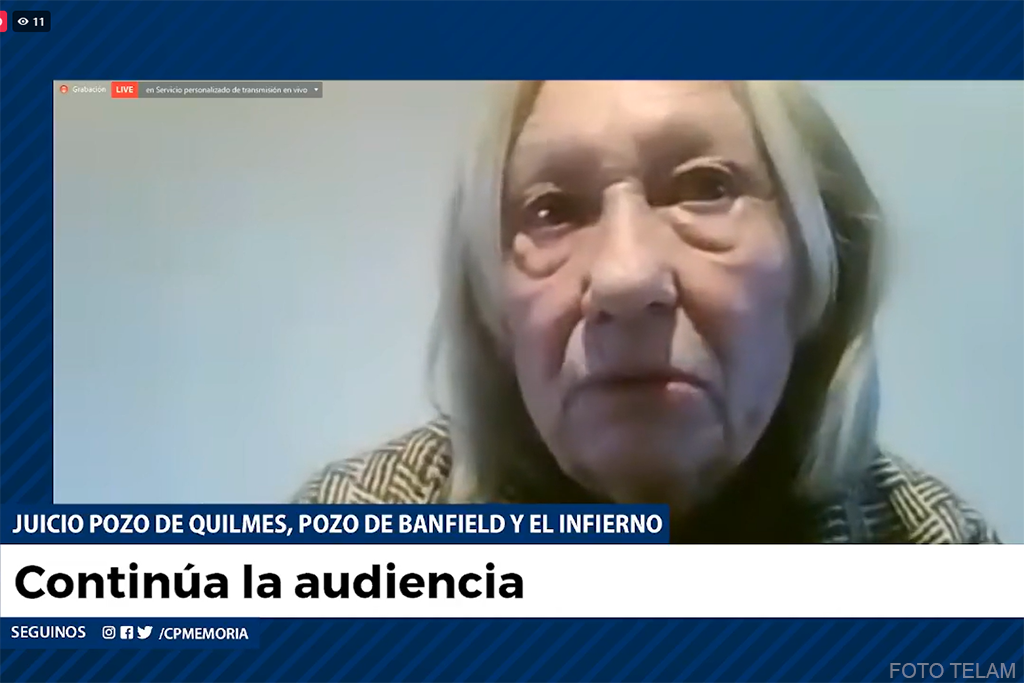

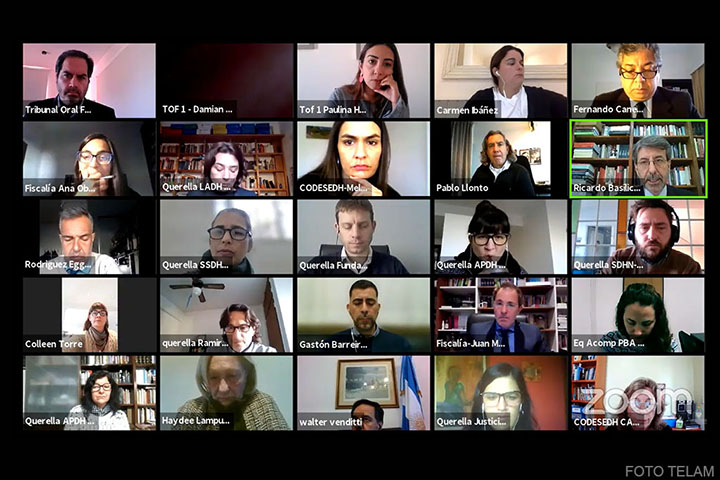

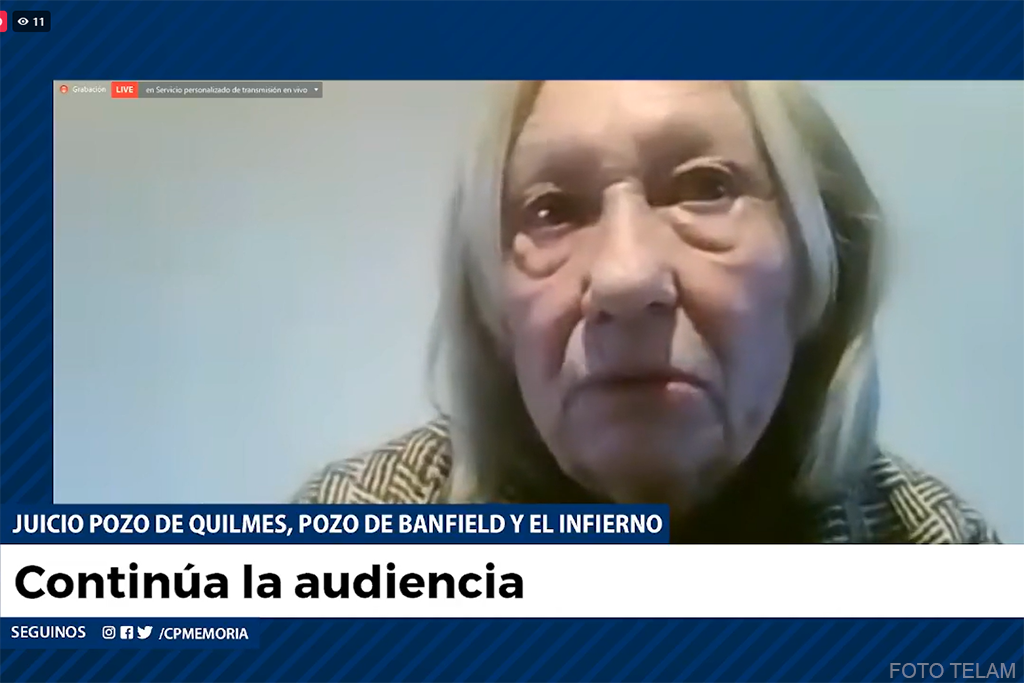

En una nueva audiencia virtual por el juicio por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y la Brigada de Lanús, declararon Haydeé Lampugnani y su hijo Gervasio Antonio Díaz, quienes estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús y Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), secuestrada con cuatro meses de embarazo.

Lampgunani fue la primera en declarar. Un nueve de octubre de 1976, mientras caminaba por las calles de La Plata junto a Graciela Jurado- quien hoy sigue desaparecida- fue secuestrada. El primer sitio al que la llevaron fue al Pozo de Aran, donde estuvo cautiva durante ocho días. Una vez allí, “lo primero que hacen es hacerme ver como torturan a un compañero; me ataron de pies y manos atrás, con capucha aparte de la venda, y me llevaron a la celda. Al otro día me llevan a torturar y me aplican picana en distintas partes del cuerpo”, contó. Cuando pudo salir, fue para trasladarla a otro centro clandestino de detención, Vesubio, donde se encontró con muchos compañeros y compañeras, entre ellas Nilda Eloy. Allí también padeció múltiples torturas: “Recuerdo 22 días sin comer, y lo digo porque además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, expresó.

Aproximadamente, el 30 de octubre la trasladan a la Brigada de Investigaciones de Lanús junto con seis compañeros: “María Rosa Calderón, Horacio Matoso, Mario Salerno, Nilda Eloy, Graciela Jurado y yo”, contó Lampugnani mientras miraba un papel de costado donde tenía anotado cada uno de los nombres y apellidos con quienes compartió cautiverio. Pasados unos días, la trasladan nuevamente junto a Salerno. Pero esta vez el destino no sería otro campo de cercanía, sino en la provincia de Córdoba, a la Brigada Aerotransportada donde pudo reconocer al ex suboficial del Ejército Luis Manzanelli, que esbozó decirle unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de la ex detenida: “Ustedes, si sobreviven, de nosotros no se van a olvidar”. Desde ese momento fue a parar al centro clandestino La Perla. Ahí estuvo dos días, y el tercero significó “la tortura feroz”, recordó. Además, mencionó que un día sacaron a todos afuera y fue allí que le avisaron que la iban a legalizar. “El traslado a La Perla prueba la coordinación y sistematización que han hecho en todo este diseño represivo. Pasé de ser una secuestrada a manos de la Policía (Bonaerense), a manos del Tercer Cuerpo de Ejército”, afirmó la sobreviviente.

“Recuerdo 22 días sin comer, además de un campo de tortura, era un campo de exterminio”, dijo Lampgunani.

Lampugnani no figuró en lista de detenidos legales sino hasta el 12 de abril de 1977, cuando apareció el Decreto del Poder Ejecutivo en el diario La Nación. Entonces, sus padres viajan a verla, pero no lo lograron: “Días después me llaman a la parte legal de la penitenciaría donde me muestran una foto de mis hijos en Catamarca y una carta de mi madre, que me leen, pero no me dejan tocar. La sobreviviente no supo nada de sus hijos desde el momento de su secuestro hasta ese día.

Luego de meses de tortura y horror, finalmente el 28 de noviembre fue trasladada en un Hércules a Buenos Aires, donde quedó detenida en la cárcel de Devoto. “Somos una familia diezmada por la represión, a mis hijos los vi recién el 8 febrero de 1978”, lamentó sobre el final de su declaración.

En nombre del padre

Gervasio Díaz, el hijo de Haydeé y Guillermo Díaz, fue el segundo en dar testimonio. “El objetivo es dejar absolutamente claro y que quede constancia de lo que implicó y las responsabilidades del Estado argentino de lo que fue el secuestro y la desaparición, tanto de mi madre como de mi padre. Hablo del Estado en democracia, en la dictadura genocida y el Estado de después” y continúo: “Quiero dejar en claro quiénes, cómo y cuándo fueron las personas que nos ayudaron a sobrellevar todo esto a partir del secuestro de mi padre en el año 75”, declaró con firmeza.

Con 49 años, Díaz aseguró que no se presentó ante el tribunal «a exigir justicia sino a decir que los genocidas no pudieron matar la memoria, la conciencia y la lucha de nuestros padres». El hijo de Haydeé afirmó que su familia es un claro ejemplo de que la dictadura no empezó el 24 de marzo de 1976, ya que desde el 8 de febrero de 1975 ellos intentaban iniciar una nueva etapa en Tucumán porque sus padres habían tenido intentos de secuestros que los obligaron a dejar la ciudad de La Plata, donde vivían. “Mi papá se fue a fines del 74 y nosotros cuatro o cinco días antes de la desaparición, llegamos a Tucumán previo a un descanso de verano en Catamarca. Mi papá fue secuestrado con dos compañeros (Pedro Medina y José Loto) en Tucumán. Los tres, al día de la fecha, figuran como detenidos desaparecidos, son los primeros casos de desaparición forzada y permanente. Ahí empezó el calvario de lo que fue el tormento de la desaparición, la tortura y el genocidio que llevaron adelante estos genocidas que siguen, después de tantos años, gozando de algunos privilegios”, reflexionó. Al no poder encontrarse con el padre, la familia volvió a La Plata.

“Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje», dijo Gervasio Díaz.

Como relató su madre, Gervasio Díaz también recordó ese 5 de octubre de 1976 “Estábamos temporalmente viviendo en otro lugar, mi mamá decide mudarse con unas amigas y el 5 de octubre sale a tener un encuentro con mi abuela. No supimos nada hasta que años después fue legalizada y la pudimos ver cuando fuimos a Devoto”, señaló Gervasio quien estuvo casi tres años sin ver a su madre.

“Después de tantos años, lamento decirles que no participo de este juicio para pedir justicia. Los momentos de justicia fueron los momentos de movilización, de justicia popular, de escraches públicos, encontrarlos y gritarles a la cara que son unos asesinos. Esos son los únicos momentos de justicia que nos han acompañado” manifestó Gervasio.

El testimonio de Gervasio Díaz estuvo lleno de emoción, pero ante todo de memoria y verdad. Verdad que agradeció fervientemente a su madre que nunca le ocultó quién era su padre y qué había pasado con él. “Vengo a agradecer a esta generación que nos dejó un camino a seguir, a rendirles un homenaje. La mejor herencia que puedo dejarles a mis dos hijos es la memoria y la lucha de mis padres. Ojalá (los acusados) sientan la angustia que ellos sintieron, que yo sentí al ver situaciones de maltrato y derechos vulnerados», finalizó. El pasado martes definitivamente rindió homenaje a su familia y a esa generación marcada a sangre y fuego.

“Yo tenía 20 años cuando fui detenido, en febrero de 1976, y estando en la cárcel me entero de la desaparición de mi hermana”, contó Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, militante detenida y desaparecida de OCPO, quien además transitaba por ese entonces un embarazo de cuatro meses. Graciela fue secuestrada junto a su esposo, Horacio Olmedo.

“No dejo de tener esperanza que mi hermana haya podido tener a su bebé y que ese chico, que hoy debe tener 44 años, un día aparezca. Tenemos fe de que ese chico, hoy adulto y casado, se pueda contactar”, expresó Olmedo quien, a pesar de los años, sueña con el regreso a casa de su sobrino.

“Los familiares que quedamos tenemos la esperanza de que se sepa la verdad. Verdad y Justicia. Es la única manera de tener el corazón un poco más tranquilo. Es muy importante que se haga justicia por la democracia y la Constitución”, reclamó ante el tribunal.

Con la declaración de Hugo, fueron tres los testimonios que se escucharon en la sala de zoom del Tribunal N° 1 de La Plata. Los testigos, cada uno con sus recuerdos y vivencias fueron parte de un paso más en este largo camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Ago 11, 2021 | Entrevistas

Cuando en Argentina todavía no había grupos estables de música rock, Javier Martínez ya participaba en esa corriente emergente con un conjunto que se atrevió a encaminarse decididamente por ella: Manal, el primer grupo que hizo blues en castellano.

Desde entonces han pasado más de 50 años y Martínez no ha dejado de ser protagonista y testigo viviente de una época de bohemia, de anécdotas y de la vida asumida como una gran historia, que incluye su labor como poeta, su doble récord mundial de batería, el reconocimiento de la Legislatura porteña como Personalidad Destacada de la Cultura en 2018.

Es una leyenda viviente cuya larga labor como solista llega hasta hoy con nuevo álbum: Darse Cuenta, un material compuesto a dúo con Pino Callejas que presentó en Lucille, en Palermo, el pasado domingo 8 de agosto.

¿De qué se trata tu nuevo trabajo?

Es un material absolutamente original compuesto con Pino Callejas, un guitarrista al que conozco hace 30 años. Él había trabajado conmigo en el álbum Corrientes [1993]. El único tema que no es nuestro, en este nuevo repertorio, es el tango “Por la vuelta”, escrito por Enrique Cadícamo y José Tinelli. Le hicimos un arreglo en swing. El resto es un material que llevó muchos años de trabajo porque Pino se fue a vivir a San Luis y nos desconectamos un tiempo bastante largo. Con decirte que lo empezamos a componer en 2006 y estuvimos 14 años dándole vueltas.

Un trabajo variado en lo estilístico…

Sí. Hay de todo: blues, rock, rockabilly… Además de los siete temas que compusimos con Pino, hay tres en los que colaboró con nosotros un tercer compositor, el bajista Héctor “Clavito” Actis. Entre ellos, está el “Pappo´s Blues”, dedicado a la memoria del Carpo porque tanto Pino como yo éramos amigos de él. Esa es una balada blues muy sentida en la que hago referencia a la alegría y el swing de La Paternal, barrio de Pappo. A mí me sale automático hablar de la ciudad. Aunque en este caso, lo urbano, no figura tanto. Los temas hablan más de situaciones de la vida y hechos sociales. Por ejemplo, en “La máquina del oro” hago una reflexión cuasi filosófica sobre la especulación financiera y cómo nos pega eso a todos. Después está “Si todos roban así”, que es el primer corte de difusión, un tema que habla de nuestra sociedad muy acostumbrada al afano, en todas sus formas: la mentira, el engaño. El único tema que tiene un poco de paisaje urbano es “Gata”, que es como un rap, una narración sobre una base rítmica, en el que cuento la historia de un tipo que está en un boliche en Belgrano y se quiere levantar una mina y no lo logra. El tipo se frustra y le dice: “Bueno, Carla, te pago un remís/ Andá a tu casa/ Cuando llueva de abajo para arriba nos volvemos a ver” (risas). Después hay otro tema con temática sexual que se llama “Swinger”, sobre un tipo que está en la búsqueda del placer y va a una fiesta que no termina bien.

«Si hablo solamente de Manal, hablo solo de algo que pasó hace 50 años y es como que lo demás no existe», dice Martínez.

Durante toda la pandemia estuviste bastante activo, creaste tu canal propio de YouTube, lanzaste un disco nuevo de versiones de toda tu carrera grabado en Romaphonic, se ve que no te pegó el bajón de estar encerrado…

No, para nada. Porque, gracias a Dios, para no rayarme, para no caer en una cosa semidepresiva, me dediqué a laburar. En realidad, mi rutina diaria es estudiar técnica de batería, agarrar la guitarra y estudiarla. Uno no deja jamás de estudiar música, es un arte infinito. Es como una ciencia inabarcable. Vos podés tener a un tipo que hizo toda su carrera en medicina pero sigue estudiando, perfeccionándose. Con la música pasa lo mismo: nunca terminás de aprender.

En los 90, en una nota que te hizo Gloria Guerrero, decías “no trabajo de prócer”, pero debe ser difícil mantenerse al margen de la historia personal del pasado…

Lo que quise decir en esa nota es que existe un tironeo que yo sufro por mi consagración con Manal, que si bien fue el origen de mi carrera, luego Manal se rompió y yo seguí adelante como solista. Me resisto a ese tironeo, porque si hablo solamente de Manal, hablo solo de algo que pasó hace 50 años y es como que lo demás no existe. Sin embargo, tengo que aguantar ese tironeo en buenos términos porque mi obra son mis canciones. Entiendo y agradezco, infinitamente, el reconocimiento que me tiene el público. Pero, al mismo tiempo, hay que insistir con lo nuevo. Por eso, la mitad de mis conciertos actuales la dedico a lo reciente, a mi carrera solista, que empezó en 1983, ya son casi 40 años. Como decía [Federico] Peralta Ramos: “Para no ser un recuerdo hay que ser un reloco”.

Lo que pasa es que para algunos medios el disco de la Bomba [el primero de Manal, 1970] pesa mucho. Es tan así que, incluso, no se le dio demasiada importancia ni a El León [segundo de Manal, 1971] ni a Reunión [1980]…

Exactamente. Son esos caprichos del destino, del público. Pero no niego eso, lo que digo es que, también, me den la oportunidad de mostrar lo nuevo que hago porque yo seguí trabajando. No es que me dormí en los laureles y me quedé ahí y vivo solo de esas canciones y no hago más nada. Es una lucha muy fuerte la que tiene uno como cantautor. En la vida hay una cosa muy simple, y complicada a la vez, que es la conciencia. Por eso a este nuevo álbum le puse Darse cuenta. Tengo mi punto de vista pero el público es el público. Uno no puede pretender que el otro vea el mundo de la misma manera. Darse cuenta es madurar, también. A mí me cae mal no escuchar una autocrítica.

¿Escuchás bandas nuevas?

Esa es una pregunta que me hacen mucho y la verdad que no escucho nada nuevo de eso que se llama rock porque me pudrí de la dictadura de la guitarra, de que el sonido de la guitarra tape todo en el vivo y las letras no se entiendan… Todo eso me aburrió y me hizo perder interés en el género. Por eso ahora escucho mucho tango y siempre escuché mucha música clásica y jazz. Tengo muchos CDs de jazz porque sigo estudiando y disfruto mucho de los bateristas de ese género. Por suerte ahora tenemos YouTube, también y lo utilizo mucho para escuchar toda esa música que me apasiona.

«No escucho nada nuevo de eso que se llama rock», asegura Martínez.

Recién hablabas de que un tema tuyo era casi un rap, ¿te gusta como género?

Está bien. Está claro que el rap se impone acá, como todo lo que sale de Estados Unidos, porque es un país extremadamente fuerte para todos nosotros que somos extremadamente débiles por nuestra falta de inteligencia política, nuestra desunión, nuestra falta de visión, nuestra enfermedad del sueño, nuestra siesta eterna de pelotudos. Hablo de toda Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos todo lo transforma en industria porque es un país industrial, y eso pasa con la industria cultural y el rap, por supuesto. Allá la cultura y el entretenimiento son tremendas industrias. Mientras tanto acá no pasa eso. A mí, cuando recién empecé con la música, me decían: “¿Y de qué vas a trabajar?” Se creían que por estar en la música iba a terminar viviendo como un linyera debajo de un puente. Ese atraso mental, ese atraso histórico de la Argentina, me rompe mucho las pelotas.

Es lo que expresas siempre en canciones tuyas como “Basta de boludos”…

Claro, exactamente. La mentalidad antiindustrial del mundo latino la estamos pagando muy caro. El problema más grande que veo en la actualidad es que la gente no lee. Mirá, la clase política que nos gobierna hace 50 años es una gente muy ignorante. Gente que no tiene libros en la casa. No muchachos, basta de pelotudos, basta de boludos. El mundo latino, el mundo hispánico duerme. Hay que despertar a la gente…

Hay una frase tuya que siempre me llamó la atención: “Tenemos todo el tiempo del mundo y no hacemos nada”.

Exactamente, no hacemos nada. La inacción, lo que en los ambientes culturales que frecuentaba cuando empecé, en los 60, se llamaba “El letargo gris”. Hay un sueño, la gente es muy quedada. Será porque llegamos tarde a la revolución industrial y no se creó la mentalidad laburante. También, la cultura electoralista de un país atrasado. Este año hay elecciones de medio término y están hablando de lo que van a hacer, de las alianzas que van a formar… ¡Gobiernen, hijos de puta! Hay medio país en la miseria, la mayoría de los niños pasa hambre, es pobre o miserable, ¿y ellos están preocupados por una elección? Si en la Argentina hubiera conciencia tendría que haber una desobediencia civil más fuerte que la que paso en el 2001.

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.

En el último año y medio, un fenómeno lleno de prosa y lírica se hizo presente en el mundo literario. Editoriales -en su mayoría independientes- se volcaron al género poético, llenando las vidrieras de las librerías -virtuales o físicas- con publicaciones en verso. Los números no son concretos por lo reciente de esta explosión, sin embargo aquellos que forman parte de este mundillo tienen una certeza: hay un boom de poesía.  Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.

Hay un acuerdo unánime en el mundo de la poesía, se extraña el cuerpo, el espacio compartido, el momento del té o el mate, que también formaba parte de la presencialidad, y se espera vuelva lo más pronto posible. En la actualidad, el medio digital aunque incluye, satura, y aquello que en un momento resultó nuevo, ahora ya es rutina.  Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.

Aquí también entra en juego un nuevo grupo de actores muy reciente: los “Book Grabbers», que se popularizaron en redes, aquellas personas que poseen carisma, leen, comentan y luego recomiendan libros, con una comunidad que sigue sus consejos y compra las lecturas sugeridas. Desplazando así el lugar del crítico más académico, democratizando las recomendaciones y también aportando al circuito de consumo de los libros.  Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.

Adicionalmente, fueron estelares las participaciones de las personas tímidas y reservadas, que en su momento no se animaban a acercarse a un taller presencial y si lo hacían, el silencio era su refugio. Estar detrás de una pantalla permite una distancia, un “no estar en el lugar”, que lleva a una mayor soltura y confianza al leer lo que escriben.