Jul 10, 2019 | Culturas, Novedades

El proyecto Ronda Cultural nació como una tesis académica, fue incorporada como política de Estado y ahora se convirtió en un emprendimiento de una asociación civil.

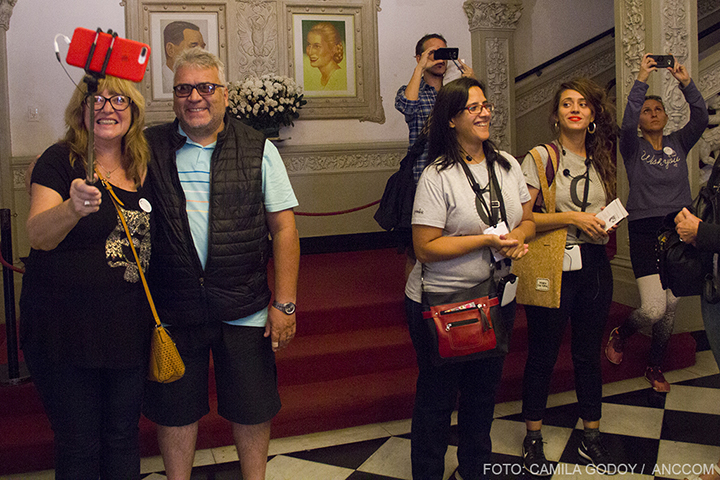

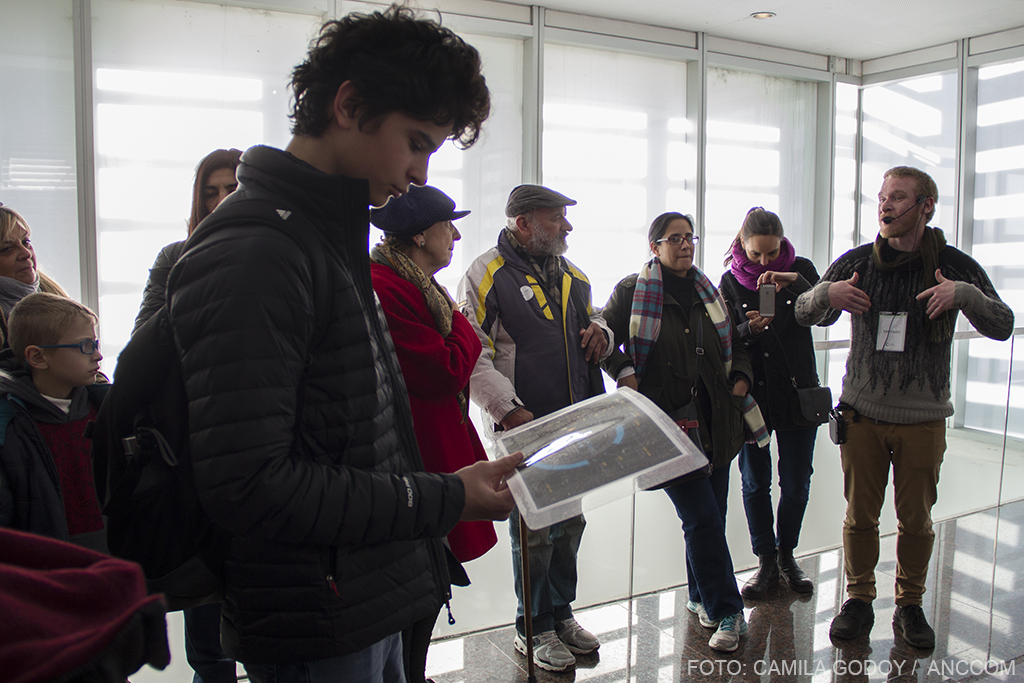

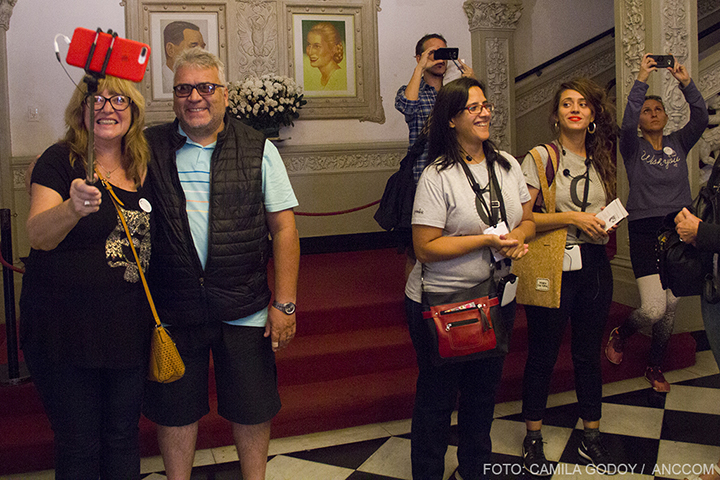

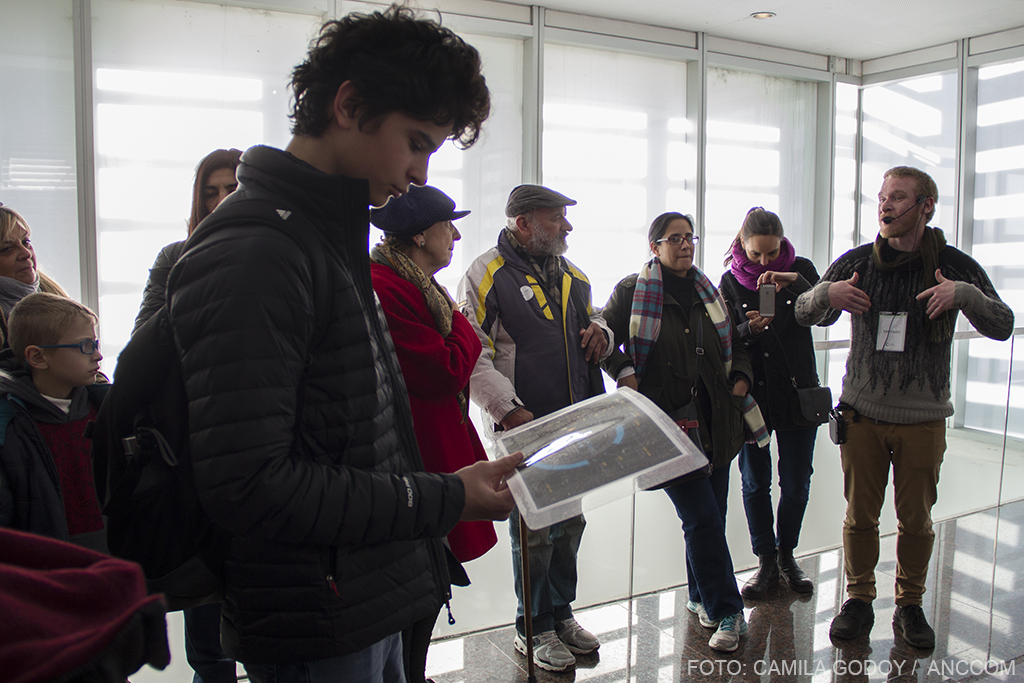

Son pasadas las dos de la tarde pero parece pleno mediodía. Las calles de Barrio Parque se llenan de vecinos que pasean a sus perros y andan en bicicleta. Entre embajadas y casonas, en el patio delantero del Museo de Arte Decorativo, ubicado sobre la Avenida del Libertador al 1900, un grupo de personas empieza a amontonarse para esperar el comienzo del paseo. Al reparo de los árboles que adornan la fachada del viejo Palacio Errázuriz, Lucía cuenta a los paseantes y reparte adhesivos identificatorios con el hashtag “Paseá con Ronda”. Belén acomoda las fotos antiguas que mostrará durante la visita. Victoria prueba el micrófono y deja que los participantes se vayan armando alrededor de ella. Como cada sábado, la consigna es simple: calzado cómodo, botella de agua en mano y ganas de salir a caminar por la ciudad.

Ronda Cultural nació en el año 2013 en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación como un proyecto coordinado por Valeria Escolar, autora intelectual de la idea. “Surgió -explica- como un proyecto sobre el que realicé mi tesis final de grado titulada ‘Con otros ojos”, de la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF, y que se conformó como una política pública del Ministerio de Cultura de la Nación para poner en red a los Museos Nacionales y estimular un acercamiento de nuevos públicos”.

El programa original consistía en circuitos culturales guiados por los distintos museos de la Capital, sin costo alguno y con desplazamiento a bordo de combis. Con el cambio de gestión del Ministerio, a fines del 2015, los 25 trabajadores que formaban Ronda fueron despedidos. “El hecho es parte de la identidad e historia de Ronda”, comenta Manuela Güell, voluntaria y coordinadora del Área de Comunicación. “Casi sin haber pasado por ese episodio violento, es como que nosotras sentimos que nos rajaron a todas”, bromea Manuela. Tanto ella como sus compañeras, Victoria Lescano, Belén Sánchez y Lucía Sordini, ingresaron en Ronda Cultural como voluntarias al momento de su reconstitución, en el 2016, cuando Escolar tomó las riendas del proyecto y decidió hacer de Ronda una asociación civil. La fundadora recuerda que “fue un gran ejercicio de resiliencia que logró encauzar una apropiación del trabajo realizado desde adentro del Estado en un nuevo proyecto independiente que recogió la característica de lo participativo como eje rector de su gestión y tomó lo colectivo como motor de desarrollo.

“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Güel.

“El sello de Ronda siempre perteneció por autoría a quien creó el proyecto, por eso al momento de los despidos se logra que esa identidad se siga siendo manteniendo”, afirma Sordini, actual coordinadora del Programa de Paseos Caminados. La conformación de la asociación no fue fácil pero se asentó sobre pilares sólidos: el nexo con los museos ya estaba constituido de antemano y se heredó un Facebook con más de diez mil seguidores como herramienta de difusión.

“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Manuela. “Hacemos muchas cosas interpelando a actores muy diferentes y con estrategias enunciativas muy distintas”, dice Güel y cuenta que Ronda desarrolla desde intervenciones artísticas en espacios no convencionales hasta seminarios de mediación cultural y programas como “Museo Para Armar” que implica llevar la lógica del museo a las escuelas públicas y privadas.

Pero la apuesta fuerte es el Programa de Paseos Culturales Caminados que consiste en la visita a dos espacios culturales o museos bajo la conducción de un guía especializado y con un costo a voluntad. “Hay mucho público que se acerca a conocer un museo por primera vez con Ronda”, cuenta Lucía y agrega: «Nuestro objetivo con los paseos es generar la primera intriga, el primer acercamiento que después los invite a querer ir y hacer el recorrido como ellos quieran”.

“Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”, explica Güel.

“Los museos son espacios muy rudos”, afirma Lescano, estudiante de Comunicación Social y guía. “Nosotros tratamos de crear narrativas que interpelen a las distintas personas aunque no sean del palo, porque quizás llegás al Bellas Artes y nadie te dice nada. En cambio, Ronda nunca te suelta la mano”, continua Lescano. Como mediadora cultural, el rol de Victoria es acercar, es generar un diálogo abierto entre los museos y el público. “Hay gente que se siente muy cómoda en el formato de la propuesta y hace una maratón de los distintos paseos caminados que tenemos, con distintas personas y nos van presentando a su entorno”, explica Lucía.

Los paseos caminados no tienen un costo fijo sino voluntario porque la lógica de Ronda es distanciarse de la tradicional propuesta turística. “Trabajamos con precios sugeridos porque la idea es que sea a colaboración pero sabemos que puede ser que no nos den nada”, explica Güel y completa: “Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”.

Las voluntarias coinciden en que, de 2016 a esta parte, el desafío fue conseguir los recursos para sacar la asociación civil adelante. “El gran cambio tiene que ver con las libertades presupuestarias. Estando en el marco de un Ministerio tenés más caja pero también muchos otros condicionantes. Al no estarlo, hay que salir a buscar el presupuesto pero uno es libre de elegir con quién conseguirlo”, explica Güel. “Para muchas actividades ganamos subsidios a través de distintos organismos como el Metropolitano, el Fondo Nacional de las Artes o Proteatro. Es una tarea del área de gestión administrativa pero es sumamente creativa, de poder ofrecer algo diferente y atractivo”, agrega Victoria.

Después de tres años de desarrollo, Ronda Cultural pudo contratar trabajadores.

Después de tres años de funcionamiento como asociación civil, Ronda Cultural busca consolidarse. “Hoy pudimos crecer al punto tal de que contratamos a parte del personal de Ronda, pudimos estabilizarnos y tener una oficina para consolidar la dinámica de los paseos culturales que es una de la actividades más antiguas y concurridas”, asegura Lucía

“Ronda trata de ir un poco a contra corriente, de conformar algo colectivamente, de generar lazos afectivos y construir desde el contacto y lo vivencial, cuando hoy todo te impone distancia”, reflexiona Güel sobre el final del paseo. A las cinco de la tarde, el sol empieza a bajar y las diagonales de Palermo Chico van quedando desiertas. Los paseantes se saludan entre ellos con un beso, como si de viejos amigos se tratase, con la certeza de que volverán a cruzarse algún otro sábado.

Jul 5, 2019 | Entrevistas

«Intentamos adaptar un espacio bidimensional, -el del libro- a uno tridimensional», explica Isol sobre la muestra.

Una avalancha de chicos se amontona alrededor de Isol en el hall central del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Entre gritos y risas, el maestro que los acompaña hace las presentaciones necesarias: “Chicos, les presentó a Isol, la autora de todo lo que acabamos de ver”, dice mientras el silencio y la curiosidad se apodera de ellos por un breve instante. Enseguida, llueven las preguntas: “¿Vos dibujaste todos estos libros? ¿En cuántos idiomas los escribiste? ¿Cuál es tu libro favorito?”. Isol permanece reflexiva un momento e improvisa una respuesta al pasar. Más tarde, confiesa que, aunque recurrente, la pregunta por su libro favorito siempre la agarra desprevenida, sin saber bien qué contestar. Es que son tantos y todos tan queridos que cree no poder elegir uno solo.

Desde el comienzo de su carrera, la autora lleva publicados más de 20 títulos, que fueron traducidos a diecisiete idiomas. Sus dibujos ilustraron los poemas de Federico García Lorca y los cuentos de Paul Auster; también los textos de Graciela Montes, Jorge Luján y Antonio Fernández Molina. Empezó trabajando para diarios, revistas y hasta pasó por varias agencias de publicidad; y en el año 2013, se consagró como ganadora del Premio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), considerado como una especie de Premio Nobel de la Literatura Infantil.

La música, así como el dibujo, siempre fueron sus herramientas para comunicarse con los otros. En pleno cambio de milenio, formó parte de Entre Ríos, una banda de pop electrónico que cobró popularidad hacia el 2005, luego de haber adaptado una de sus canciones para la campaña publicitaria de la cerveza Quilmes. Y más tarde, integró junto a su hermano Federico “Zype”, el dúo SIMA.

“Bestiario Doméstico” es la muestra que reúne gran parte de ese recorrido como ilustradora y cantante, y pone el acento en algunos de sus libros más destacados, repletos de historias habitadas por criaturas cotidianas reinventadas por ella desde una estética humorosa y una mirada algo salvaje de la niñez.

«En la muestra hay toda una mirada del niño como una mezcla con lo salvaje», advierte la artista.

Estás presentando una muestra que reúne mucho de tu trabajo como artista gráfica infantil. ¿Cómo surgió la idea de montar “Bestiario Doméstico”?

Me ofrecieron estar en el Espacio Cultural de la BCNA y fue todo un tema, porque las muestras de ilustradores que hacemos libros hay que pensarlas desde un lugar diferente al de una exposición de un artista que hace obras para colgar. La gracia era mostrar, además de las ilustraciones, en qué idea o secuencia estaban insertas, porque yo no hago dibujos nada más, yo cuento historias. Intentamos adaptar un espacio bidimensional, -el del libro- a uno tridimensional, y jugamos mucho con la temática de los textos. Por ejemplo, mostramos Nocturno adentro de una casita oscura e incluimos algunos espejos deformantes. Como el espacio es tan grande, nos quedó una especie de retrospectiva: hay dibujos del `98 hasta ahora. Son más de 20 años de producción.

¿Qué hay de bestial en «Bestiario Doméstico»?

En la muestra hay personajes niños y animales. También, hay toda una mirada del niño como una mezcla con lo salvaje. Diría que es un catálogo de seres especiales, pero que no dejan de ser domésticos porque viven en nuestras casas. Esta muestra tiene eso de sorprenderse de lo cotidiano, de mirar a estos seres como si fueran extraños. Además, hay algo de lo bestial que yo fomento mucho al dibujar, eso de perder un poco el control, de buscar lo salvaje en el sentido de suelto o lo no convencional.

Venís de una familia vinculada al arte, de una madre cantante lírica y un padre artista plástico. ¿Siempre tuviste en claro que el camino que querías seguir era el artístico?

Sí, siempre me pareció bastante natural dibujar e inventar cosas. A mí el deporte nunca se me dio, así que dibujaba como una manera de comunicarme con los demás, de acercarme a los otros. Además, siempre me gustó mucho el cómic. Cuando estaba en la secundaria era el momento de la apertura democrática, eran tiempos donde había fanzines y efervescencia por todos lados. Estaba la Revista Fierro con toda esta cosa de contar historias con imágenes. Estaban los cómics de Alberto Breccia o Max Cachimba que me parecían de un nivel gráfico y cultural altísimo, de mucha inteligencia y libertad, tenían algo de contracultural. Estaban mis héroes de la plástica que eran medio locos, como los integrantes del Grupo Cobra o Jean Dubuffet. Era gente que jugaba con romper lo que era el arte convencional para ir a algo de mayor expresividad, que muchas veces tenía mucho de volver a la niñez. Que no era lo mismo que ser un niño, sino volver a un estado infantil, pero desde un lugar creativo.

«En mis trabajos, la solemnidad no va, la moralina no va, y si me sale, es muy a mi pesar», señala la autora.

¿Cómo arrancaste en el mundo de la ilustración?

Estudié en Bellas Artes y me recibí de Magíster en el ´89. Después estuve en la UBA algún tiempo también, pero me di cuenta de que no era lo mío. Mis primeros trabajos fueron ilustrando en diarios y revistas. Me encantaba poder hacer una opinión ilustrada de un texto, era una manera de hacer mi propia lectura a través de mis dibujos. Trabajé en revistas de todo tipo: para chicos, políticas, de mujeres. Eso me dio una gimnasia buenísima porque tenía que resolver rápido y de una manera que no fuera obvia. Con el tiempo empecé a encontrar los libros para niños y hoy puedo decir que es un formato que me entusiasma y lo siento propio. Me gusta que sean objetos en serie. Me gusta hacer cosas que al estar en un libro, se van a convertir en algo íntimo de cada persona. A los chicos y a los grandes, el objeto libro nos resulta accesible y querible.

Ilustraste libros de Graciela Montes, Jorge Luján, Paul Auster, García Lorca, entre otros. ¿Qué diferencia crees que hay entre ilustrar tus propios cuentos o darle vida a los personajes que escribieron e imaginaron otros?

Hay algo que sucede cuando pongo un dibujo con un texto que quizás no pasa cuando sólo dibujo. Creo que salen cosas diferentes cuando pensás algo desde esa conjunción texto-imagen. En el libro después se nota que lo hizo alguien que estaba pensando en cómo texto e imagen iban a dialogar, a veces complementándose, a veces contraponiéndose. En cambio, el escritor que escribió sin dibujo piensa que eso funciona igual. Ahí el trabajo es otro; es encontrar qué puede hacerse con ese texto que no lo cierre en sus significados y que sea interesante plásticamente. Pero para poder enriquecer el texto, hay que ser un buen lector.

¿Los textos de quiénes te parecieron más desafiantes de ilustrar?

Con el libro Mi cuerpo y yo, de Jorge Luján, siempre hubo algún momento en el que no sabía qué hacer. Nunca fue un “no sé qué hacer porque esto no va”, sino porque quiero hacer algo que esté bueno y no lo estoy logrando. El texto dice algo así como que una cosa es el cuerpo y otra cosa soy yo, y yo le preguntaba a Jorge: “¿Qué es el yo? ¿Es el alma?, ¿El espíritu? ¡En qué me metí!”, decía. Cuando uno lo piensa, no es complicado darse cuenta que uno es diferente de su cuerpo, pero cuando uno tiene que visualizarlo en una imagen, se complica. Traté de hacer una especie de poesía visual para no limitar la idea del poema. Con Lorca me pasó que había conocido de chica muchos de sus poemas en forma de canción. Pero su poesía me llevaba a algo que no es mi cotidiano exacto: la retama, la yerba buena, la mariposa, ese no es mi mundo en mis libros. ¡Creo que es la primera vez que dibujé una mariposa en mi vida! Fue muy lindo tener la oportunidad de meterme en su imaginario.

«A los chicos y a los grandes, el objeto libro nos resulta accesible y querible», asegura Isol.

¿Qué es lo que dirías que no puede faltar en un libro tuyo?

Te puedo decir lo que no va. La solemnidad no va, la moralina no va, y si me sale, es muy a mi pesar. Trato de que sea abierto y que tenga algo de humor, incluso la estética me parece humorosa, que las líneas se muevan, que los personajes tengan expresividad en sus rostros, que se sepa qué les está pasando. Y empatía: empatía con el personaje, en general, y con el niño, en particular.

Decías que tratas de correrte un poco de esa pretensión didáctica que suelen tener los libros infantiles…

Claro, porque todavía hay gente que no sabe qué hacer con el objeto libro. Yo les digo, “leélo, pasalo bien”. Es como si el libro -o la música en tal caso- tuviera que enseñar algo aparte del disfrute de leer una historia. Si vos estas tratando de que te sirva en un sentido pragmático, bueno, te sirve de esa manera: te permite conocer algo nuevo. Es como viajar. Uno ya viajando, aprende cosas nuevas.

¿Pensás que ser ilustradora infantil conlleva algún tipo “responsabilidad”?

La responsabilidad mata al artista. Demasiada madurez te mata, mata la creatividad. Mi responsabilidad es, en todo caso, querer hacer algo bueno y claro. Es ser consciente de lo que estoy diciendo, de cómo puede ser leído. Pensar que lo que yo muestro, habla de lo que soy, porque sería ingenuo decir: “Yo ilustro esto porque el texto lo dice”. No, nunca el texto dice una sola cosa. Vos lo mismo lo podés contar de muchas maneras de acuerdo a cómo vos te posiciones.

La muestra funciona como una retrospectiva de veinte años de trabajo.

Y con la música, ¿te pasa lo mismo? ¿Sentís que podés decir algo diferente que con tus dibujos?

Con la música siento que soy narradora. Pero desde otro lugar, porque soy una parte más, siempre estoy con otros músicos. Hay algo de poner el cuerpo en el canto que es muy distinto a hacer dibujos. Las ilustraciones están ahí cuando uno ya está seguro de que es eso y lo muestra. En el canto, uno está todo el tiempo poniendo el cuerpo en escena, tu voz es algo que salió y es eso, es personal. Es algo muy poderoso. Tiene que ver con estar con otros, con la performance en vivo y encontrar esos momentos de pura felicidad, de conexión, donde todo fluye y podés estar cantando una letra hermosa. Está buenísimo, pero, a veces, me cuesta sostenerlo. No sé si podría hacer una carrera como cantante. Es mucha exposición, aunque cada vez lo disfruto más.

Con SIMA compusieron, en el 2014, el álbum Novela Gráfica, que fusionaba las letras de tus canciones, tu música, con los dibujos de otros artistas. ¿Cómo fue la experiencia de crear ese disco?

Novela Gráfica surgió una vez que nos invitaron a tocar en el Malba, en una muestra de Liliana Porter. Pasaban un video con imágenes de ella y nosotros tocábamos. Parecía que las imágenes hablaban de los temas. Todo parecía encajar tan bien y lo primero que hicimos era pedirle a Liliana si podíamos usar algo de esa muestra para nuestro disco y nos dijo que sí. Ahí nos envalentonamos y empezamos a convocar artistas que se coparon. Fue un proyecto muy divertido porque pude darle mis textos a otros artistas y que ellos ilustraran. Me gustó ser un poco editora. Además, fue hacer un objeto diferente, precioso, en conexión con esos álbumes que se hacían cuando yo era chica, con ese arte de tapa como en los Rolling Stones, King Crimson o Led Zepplin.

En tus redes se te vio muy involucrada con los movimientos del #NiUnaMenos, el #MiraComoNosPonemos y la lucha por el aborto legal. ¿Crees en el lugar del arte para acompañar lo político?

Sí, porque además de artistas somos personas. Estamos en una sociedad en la que, si en algo podemos arrimar el bochín a que se cumplan cosas que para mi deberían cumplirse, trato de hacerlo. Pero una tiene que ser coherente. Ningún dogma cerrado está bueno. Me parece que hay que discutir, concientizar, educarse. No soy una militante. Soy humilde en ese aspecto, y sé que hay gente que entiende mucho más que yo de ciertas cosas. Pero, cuando sé que puedo apoyar desde un lugar sincero, lo hago.

La muestra “Bestiario Doméstico” continúa hasta el 5 de agosto en Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, CABA. La entrada es libre y gratuita de 15 a 20. El 20 de julio a las 18, Isol cantará algunos temas de su disco Novela Gráfica junto a Nicolás Cecinini, Pol Neiman y Julián Horita. Artistas invitadas: Virginia Abrigo y Paloma Valdivia.

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Verna relató que su padre sedó a cuatro desaparecidos que viajaban en un auto para que su muerte parezca un accidente.

En la última audiencia llevada a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, que juzga a nueve militares por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980 contra 94 militantes que participaron de la denominada “Contraofensiva montonera”, fue el turno de Pablo Verna, hijo de un médico militar que participó de secuestros y asesinatos durante la dictadura. El testigo reveló el rol que su padre tenía en los vuelos de la muerte.

Pablo es hijo de Julio Verna, ex capitán del Ejército quien fuera subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Atilio Bianco. La defensa de los acusados planteó su rechazo a que Pablo preste testimonio contra su padre bajo la figura de “protección de la familia”, presente en el artículo 242 del Código Procesal Penal.

El abogado querellante Pablo Llonto dijo a los jueces que, como representantes del Estado argentino, debían abrir nuevas posibilidades en busca de la verdad y la justicia. “Pablo Verna viene a declarar como integrante de la humanidad porque los delitos que se están juzgando refieren a la violación de los derechos humanos para el mundo, no sólo para la Argentina. Hoy se va a decidir la suerte de los hijos e hijas de genocidas que quieren declarar para contar lo que hicieron sus padres”.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados dieron la palabra a Verna. “Mi padre fue el anestesista de los vuelos de la muerte entre 1978 y 1983”, se presentó y completó: “Era el encargado de aplicar sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar e incluso subía a los aviones por si despertaban antes de tiempo para reforzar la dosis. Las personas quedaban despiertas pero paralizadas”.

Varios integrantes de Historias Desobedientes, que reúne a hijos de represores, acompañaron a Verna en su declaración.

En 2013, a causa de la insistencia de Pablo, su padre le confesó los crímenes que había cometido, entre ellos el asesinato de cuatro militantes montoneros en 1979, a quienes inyectó con Pentotal (o “Pentonaval”, tal cual lo rebautizó el “Tigre” Acosta) y los subió a un auto que luego fue tirado al río, para que pareciera un accidente. Entre esas cuatro víctimas estaba Susana Solimano, la mamá de Martín Mendizábal, quien escuchó el relato de Pablo en la sala de audiencias. Y también Julio Suárez, cuya hija, María Monserrat Suárez Amieva, declaró un rato después.

Pablo Verna contó que recién de adulto pudo saber la verdad sobre su padre. “Fui criado en la ideología del exterminio y tardé tiempo en descubrir de qué se trataba”, remarcó. En 2017, en ocasión del fallo del 2×1 de la Corte y la contundente respuesta de la sociedad, Pablo se incorporó al Colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas, hijos de genocidas que repudian el accionar de sus progenitores. Varios de ellos siguieron atentos y en primera fila el relato de su compañero.

A continuación declaró Luciana Milberg, quien detalló la desaparición de su tío Raúl Milberg. Citando a Todorov –“Un muerto es una tragedia, un millón una información”–, se refirió al proceso de reconstrucción de la memoria, imprescindible para alojar las singularidades de cada una y cada uno de los desaparecidos. ¨Mi tío fue parte de la militancia montonera, entró en la clandestinidad muy joven y luego fue víctima del secuestro, la tortura y del pillaje de los represores. Se ha probado el aniquilamiento de una forma feroz”, expresó.

Pablo es hijo de Julio Verna, excapitán del Ejército y subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo

La siguiente testigo fue Verónica Seisdedos, ella misma secuestrada junto a su hermano, su madre y el compañero. Narró su cautiverio junto a su hermanito Manuel, de dos años, y los hijos de Sara Zermoglio, Benjamin Ávila y Diego Mendizábal. La mamá de Verónica, su compañero y Sara Zermoglio aún permanecen desaparecidos. El último testimonio fue el de María Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas precisamente del médico Julio Verna.

Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.

Verónica Seisdedos se abraza con su hijo Manuel, tras dar su testimonio.

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Guasta fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio de Campo de Mayo por María Rosa Reinoso.

Se inició el tramo llamado Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo, que busca indagar los secuestros y desapariciones de obreros en la zona fabril de Zárate y Campana. En la última audiencia, llevada a cabo el miércoles último, declararon los familiares del desaparecido Eugenio Antonio Guasta y una testigo que vio la escena del secuestro.

“Mis papás tenían, además del trabajo, un negocio de reparto de galletitas. Un día, cuando volvían de distribuirlas, dos autos estacionaron en la vereda y bajaron cuatro personas vestidas de civil. Uno se identificó como policía federal y dijo que había una denuncia contra mi papá por venta de droga entre las galletitas”, rememoró Leandro Javier Guasta, el hijo menor de la familia. A partir de ese momento, un 23 de noviembre de 1976, nunca más vieron a su padre. “Nos dijeron que se lo llevaban a la comisaría, pero no lo encontramos ahí”, agregó.

Todas las declaraciones de la audiencia recrearon la misma situación: el secuestro de Eugenio Antonio Guasta, desde distintas ópticas y puntos de vista. Los dos hijos que vieron a su padre subir al auto e irse detenido; la mujer que volvía de trabajar con él y lo fue a buscar a la comisaría, y una vecina que jugaba en la vereda, frente a la casa de los Guasta y presenció la detención. “Hace diez años me llamaron para ayudar a crear La Casa de la Memoria y me dieron información sobre mi padre”, siguió Leandro, relatando el recorrido que hizo con su familia para encontrar más datos sobre Eugenio. “En esa reunión me contaron que había una persona que sabía cómo había muerto mi papá. Se llamaba María Rosa Reinoso y había compartido cautiverio con él”, detalló.

Si bien Leandro no conoció a María Rosa Reinoso, sí lo hizo su vecina, Marisol Burroni. Fue ella la que descubrió que habían estado en el mismo centro clandestino. “La conocía por intermedio de mi esposo y me contó que había estado secuestrada”, relató ella en su extensa declaración. Cuando le comentó que iba a presentarse a testificar por la desaparición de Guasta, Reinoso le dijo que había estado con él. “Me contó que habían estado en la casa de los Guerci, un palacete medio victoriano en una barranca de Zárate”, precisó. El caserón funcionaba como centro clandestino de detención y los secuestrados se comunicaban por sus nombres, aunque llevaban vendas en los ojos casi todo el tiempo y no se podían mirar a los ojos. “Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó.

“Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó Reinoso.

Marisol Burroni, que tenía seis años en 1976, vivía frente a la casa de los Guasta y estaba jugando en la vereda con una amiga cuando presenció el operativo. “Mi papá me llevó adentro cuando vio todo, pero yo salí por el balcón y vi a los chicos llorando”, contó. A pesar de que no entendía qué estaba pasando, ver a sus vecinos, casi de la misma edad, tan angustiados, le llamó la atención. Su padre cruzó la calle y asistió inmediatamente a la mujer de Eugenio Guasta. “Yo no sabía manejar y el señor Burroni me llevó a la comisaría con la camioneta que usábamos para repartir galletitas”, agregó a la historia María del Carmen Favaro, esposa de Eugenio. “Recorrimos varias, pero en todas nos decían lo mismo, que no estaba ahí”, rememoró.

La mañana anterior del secuestro, llamaron a la puerta militares del Ejército. “Venían a hacer un allanamiento”, contó Favaro. No se llevaron nada, aunque revisaron algunas partes de la casa, e incluso preguntaron por una máquina de escribir. “No me pareció raro porque en ese momento era común que entraran a las casas. Lo hacían por manzanas”, relató. No llegó a decirle esto a su marido porque a la tarde, cuando volvían del trabajo, se lo llevaron a él. Una semana después aparecieron de nuevo, pero esta vez no se quedaron mucho. “Me dio la impresión de que venían a corroborar que faltaba alguien en la casa”, teorizó.

La familia presentó numerosos habeas corpus y hasta contactó al párroco de Garín, tío por parte de madre de Eugenio Guasta, para obtener información. “El clérigo se comunicó con el obispo de Campana y en un principio parecía que estaba en el Área 400, pero después lo negaron”, relató Juan Carlos Guasta, hermano de la víctima.. Ante las preguntas sobre la actividad política o militancia de Eugenio, las respuestas variaban mucho. Su hijo menor recordó que fue parte del Partido Intransigente y su mujer agregó que se presentó en una elección cuando eran joven. Sin embargo, su hermano y su hija mayor no recordaban la vida política de su familiar.

Todas las declaraciones contaban los mismos hechos, con dudas, lagunas mentales, recuerdos borrosos o muy claros, típico de un suceso que ocurrió hace cuarenta y tres años. A pesar de las preguntas de los abogados defensores, que buscaban constantemente desligar a los secuestradores de Eugenio Guasta de los militares que defienden, los testimonios siguieron sin contradecirse y firmes en la convicción de armar el rompecabezas que les trajera memoria, verdad y justicia.