Jul 18, 2019 | Comunidad, Novedades

Todas las semanas, los vecinos se movilizan frente a la inmobiliaria Martul.

Se celebró la primera audiencia de conciliación entre el merendero popular Darío Santillán y un grupo inmobiliario que pretende desalojarlos, donde el juez decidió fijar un segundo encuentro para fines de octubre. Si bien se posterga el inicio del juicio de desalojo, la organización barrial deberá seguir luchando para no cerrar sus puertas.

Sobre la calle México al 640 se ubica el merendero que lleva el nombre del histórico militante del movimiento de desocupados asesinado en la estación avellaneda en 2002. Casi un año después de ese acontecimiento, los vecinos y las vecinas de la asamblea de San Telmo fundaron ese espacio.

Desde entonces, se realizan allí diferentes actividades. Merienda para 200 pibes y pibas del barrio; talleres recreativos y educativos; cumpleaños y el gran festejo del Día del Niño que se organiza en la calle. También, en la parte posterior del edificio, se alojan veinte familias que subalquilan una habitación a un precio accesible.

A diario, 200 chicos meriendas en el edificio en litigio.

El proyecto inicial necesitaba, desde un principio, del alquiler de un inmueble. La buena relación con los anteriores propietarios permitió que los vecinos de la Asamblea de San Telmo pudieran firmar contratos por casi 15 años, hasta que, en octubre de 2018, la propiedad fue adquirida por la firma Martul, una inmobiliaria radicada en el mismo barrio. Allí comenzaron los problemas.

Como los nuevos dueños no querían continuar alquilándole el inmueble a la Asamblea, iniciaron inmediatamente una demanda contra los inquilinos. Los militantes del merendero denuncian que el grupo inmobiliario nunca estuvo dispuesto a dialogar con ellos. Por otra parte, sostienen que la operación fue un fraude porque la compra se hizo a un monto por debajo del valor de mercado. Sin ir más lejos, definen a los Martul como un grupo inescrupuloso dedicado exclusivamente a hacer negocios inmobiliarios a costa de los vecinos, acostumbrados a comprar barato para vender caro, y de proceder a fuerza de desalojo en caso de ser necesario.

Lo cierto es que, si el merendero cerrase, los niños del barrio perderían un lugar donde jugar y recibir una comida todas las tardes, en una ciudad donde uno de cada tres niños es pobre. También se verían perjudicados los inquilinos, como María Luisa, quien pronto cumplirá 90 años y vive en el edificio del merendero hace casi 15. “Para mí es imposible mudarme a otro lado. El cierre implicaría que me dejen en la calle”, dice.

Veinte familias viven en el lugar.

El proceso judicial se encuentra en etapa de conciliación. Al momento, se realizó una única audiencia, el pasado 15 de julio. En ella, el juez determinó que se haría un segundo encuentro el próximo 30 de octubre, e instó a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus órganos pertinentes, realice un relevamiento socioambiental de las familias que viven allí, como también de las personas que asisten al merendero. Ese informe será tenido en cuenta en la segunda audiencia.

Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) patrocinan a la gente del merendero. Una de sus abogadas le precisó a ANCCOM algunas claves referidas a los planteos que harán como parte de la defensa: “Entendemos que hay derechos fundamentales que están en conflicto, como son el derecho a la vivienda, a la soberanía alimentaria, a la cultura. El hecho de que se vean afectados, implica una responsabilidad por parte del Estado. Por otro lado, estamos reclamando que el nuevo propietario reconozca todo el trabajo que hizo la organización sobre el inmueble y, en ese sentido, que lo retribuya económicamente”.

Martín, uno de los referentes del espacio, opinó: “Sabemos cómo es la justicia en el país y para quiénes trabaja. El propietario seguramente tenga las chances de ganar, pero eso no quiere decir que pueden tirar a la calle a las veinte familias que viven ahí, o dejar sin su plato de comida a los 200 pibes que meriendan ahí”. Y agrega: “Queremos que haya un diálogo, de manera pacífica, para encontrar la manera más justa donde todos ganemos. Necesitamos una indemnización que permita que las familias puedan reubicarse”.

Los vecinos de la asamblea de San Telmo muestran sus reservas frente al accionar de la justicia. Por ese motivo, desde finales del año pasado, organizan periódicamente -los jueves- una marcha frente al edificio de la inmobiliaria de los Martul, donde buscan el apoyo de los vecinos. Cuentan, entre otras adhesiones, con las de Nora Cortiñas y de Adolfo Pérez Esquivel.

Jul 18, 2019 | Culturas, Novedades

“El periodismo gráfico fue un apoyo, una ayuda y una protección. Los y las fotógrafas han sido nuestros héroes valientes que están en la calle. En un país donde todos somos perseguidos hay que poner el cuerpo y hay que luchar todos los días: todos los días es hoy”, fueron las palabras inaugurales de Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, en la apertura de la muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). La edición número 30 de la muestra se puede visitar en la Casa del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) y abarca los principales temas del 2018 en Argentina: la lucha por los derechos de las mujeres, los movimientos sociales, la cumbre del G-20, recitales importantes y muchos otros.

En diálogo con ANCCOM, Norita añadió: “Todo lo que se quiere tapar sale a la luz a través del fotoperiodismo y es el testimonio de lo que se vive diariamente: represión, opresión y violación de derechos humanos. Cuando las palabras no llegan a graficar lo que pasa, la fotografía muestra lo que vivimos. Nos sentimos resguardadas cuando hay fotógrafos en cualquier acto y sentimos un agradecimiento muy fuerte para ellos, así que hoy estamos aquí para dar las gracias”.

El mural de bienvenida a la exposición tiene un texto de la socióloga María Pía López: “La calle es el tema fuerte del anuario de este año, la calle como territorio de peleas políticas, de construcción de lo colectivo y también como escenario del drama vital”, dice. Las fotos que se exhiben en los dos pisos de la Casa del Bicentenario buscan reflejar eso.

Como todos los años, en la muestra de ARGRA se presentan nuevos libros de la colección Pequeño Formato.

Daniel Vides, presidente de ARGRA, agradeció a los fotógrafos y fotógrafas que enviaron sus trabajos para la muestra y que están en la calle todo el año. Mencionó especialmente a sus colegas de Clarín despedidos este año y a los detenidos en el verdurazo, a la vez que subrayó que la práctica de la profesión se pone cada día más difícil.

“La importancia en nuestro oficio es que tenemos un lugar especial en la historia de nuestro país. Cuando cubrimos la actualidad en realidad estamos cubriendo la historia y la muestra trae eso, testimonio en el tiempo. Estas fotos que se ven en la muestra, que son de 2018, sacadas de los medios y puestas en una sala, en otro tiempo y en otro espacio, dan cuenta de esa potencialidad y de nuestra responsabilidad por la memoria colectiva”, destacó Vides entrevistado por ANCCOM.

La editorial de ARGRA también presentó el libro donde se compilan los trabajos de la muestra. Por primera vez en la historia de la institución, la foto de portada es de una mujer, Natacha Pisarenko. “Da cuenta de uno de los temas centrales del año, la lucha por la IVE”, afirmó Vides en referencia a la impactante imagen que muestra a un grupo de pibas cantando y bailando bajo la lluvia, frente al Congreso de la Nación, la noche en la que el Senado rechazó el proyecto por el aborto que llegaba con media sanción de Diputados.

Julieta Ferraro es otra de las reporteras cuyo trabajo sobresale en la exposición. Su foto-ensayo ocupa una pared entera y retrata la intimidad de Maxi, un varón trans en medio de sus cirugías y su transición. “Apunté a lo personal, sin una mirada médica y lejana. Al final toda la idea confluyó en las cuatro fotos que se ven en la muestra” expresó. Para Ferraro suponía un riesgo mostrar algo tan íntimo, pero al final resultó ser un miedo propio. “Usaron las fotos para sus perfiles, les gustaron mucho”, contó.

La muestra se puede visitar de martes a domingo de 12 a 20 en la Casa del Bicentenario hasta el sábado 10 de agosto inclusive. La entrada es libre y gratuita. Allí están a la venta los anuarios y los pequeños libros de fotografías con los que se financia la anualmente la exposición.

Jul 17, 2019 | Culturas, Novedades

Vista de la Tierra, tomada desde la nave espacial Apolo 11. (Foto: NASA)

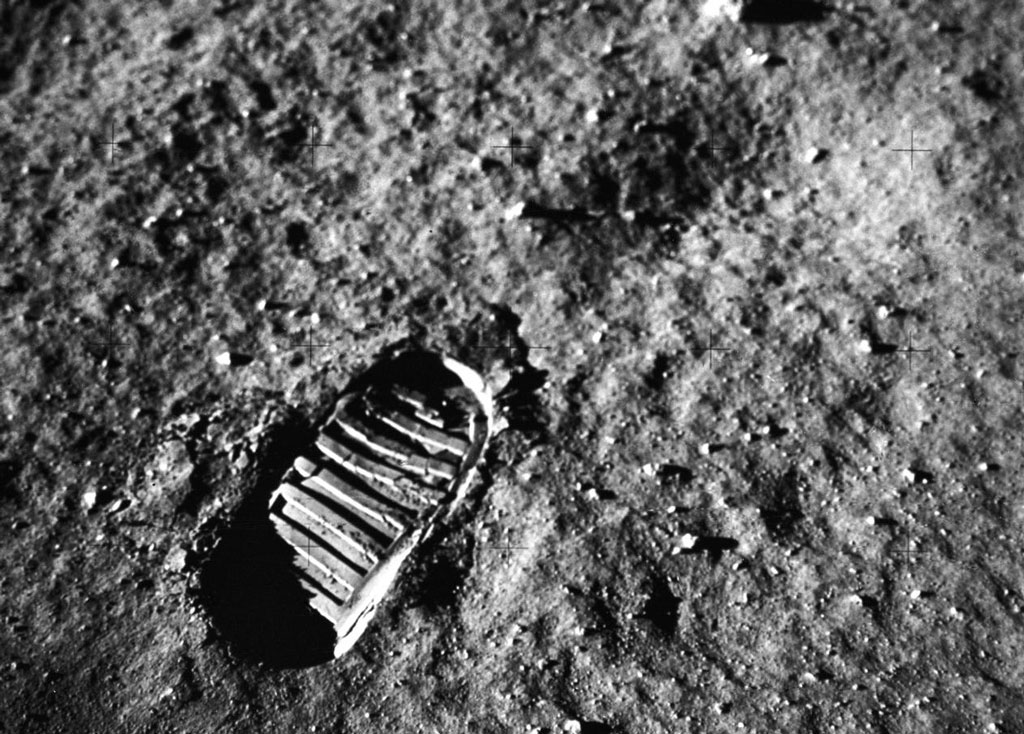

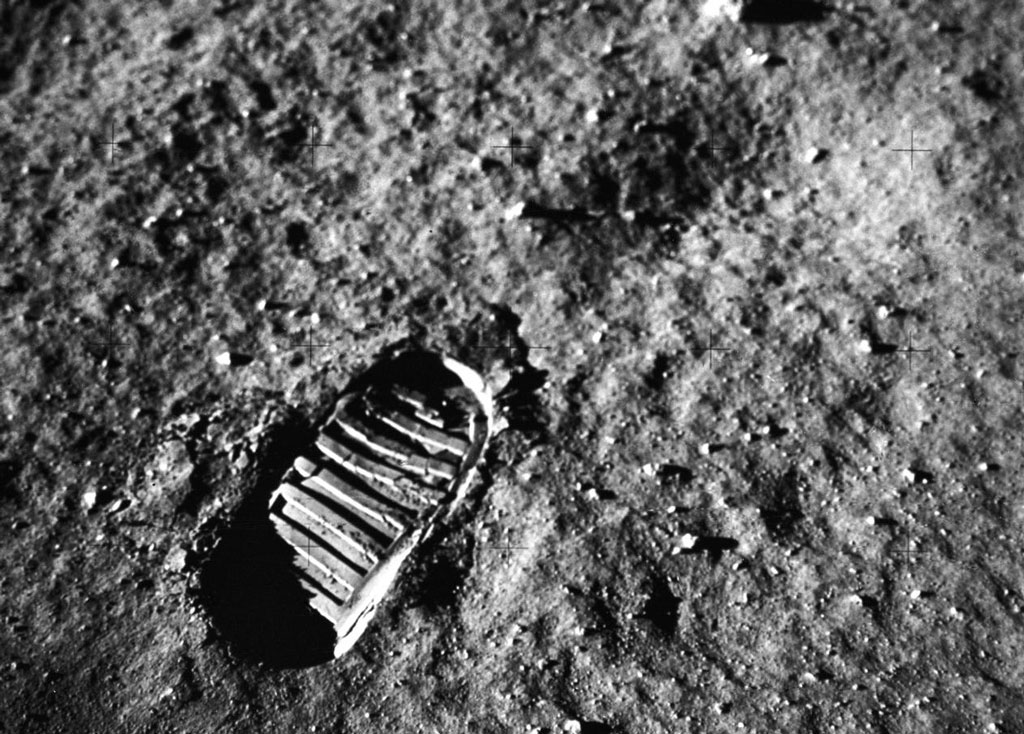

El 20 de julio de 1969 dos hombres pisaron por primera vez el polvoroso e inhóspito suelo lunar, hasta entonces visitado sólo en sueños por poetas, músicos, enamorados y científicos. Ese domingo, unas 530 millones de personas de todo el mundo vieron, a través de las pantallas de sus televisores, cómo los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin plantaban allí la bandera estadounidense.

Corrían los años de la Guerra Fría y la carrera espacial entre yanquis y soviéticos estaba en su punto más alto. La URSS llevaba la delantera: en 1957 había colocado con éxito el primer satélite artificial, el Sputnik; en 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre que orbitó alrededor de la Tierra, y en 1963 Valentina Tereshkova sería la primera cosmonauta mujer. Sin embargo, con el programa Apolo –lanzado en 1961–, los norteamericanos lograrían ocho años después el triunfo más espectacular en la contienda contra los rusos.

Los astronautas del Apolo XI instalaron aquel día un sismógrafo, un reflector láser que permitía medir la distancia exacta con nuestro planeta y recogieron muestras de rocas, algunas de las cuales se pueden ver hoy en el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires. Otras cinco expediciones repetirían la hazaña hasta que, en 1972, la NASA puso fin al programa Apolo. En ese lapso, doce hombres pudieron saltar por los cráteres y observar la Tierra desde la Luna, antes de que decayera el interés del público y cambiaran las prioridades del gobierno de los Estados Unidos.

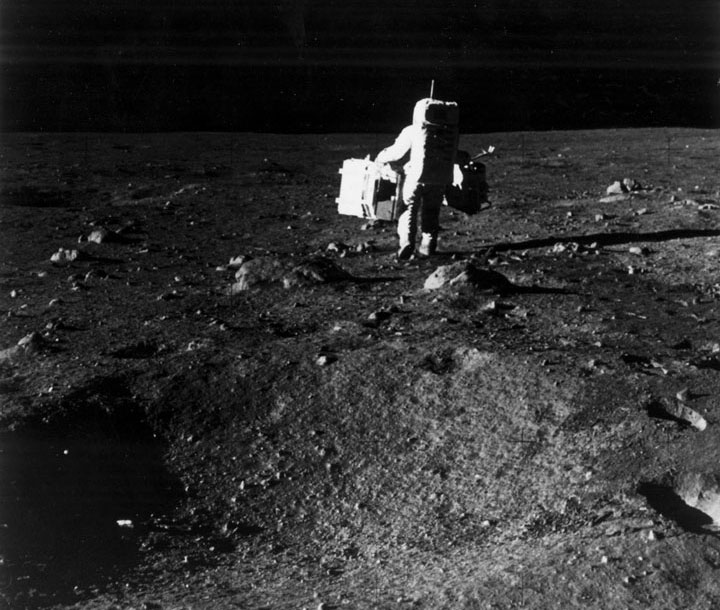

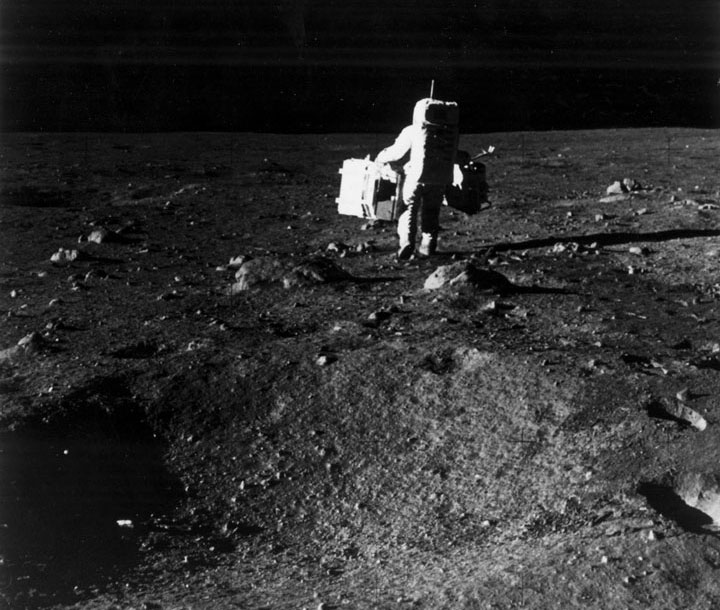

Aldrin carga el equipamiento de los experimentos que realizaron en la luna. (Foto: NASA)

En una Argentina que vivía bajo el último aliento del “onganiato”, la llegada del hombre a la Luna se pudo seguir gracias a que poco tiempo antes se había instalado la primera estación satelital en la ciudad bonaerense de Balcarce. Todavía no había televisores en todas las casas, pero muchos recuerdan la transmisión. Además, el país fue una de las paradas del tour promocional que realizaron Armstrong y Michael Collins –el tercer integrante de la misión– meses más tarde.

Una imagen de la superficie de la Luna con la Tierra emergiendo por detrás es el fondo de pantalla de la computadora del físico y doctor en Astronomía Daniel Golombek, quien participó, entre decenas de proyectos, del desarrollo del telescopio Hubble. Aunque hace muchos años que vive en los Estados Unidos, recuerda con exactitud dónde estaba hace 50 años. “Con el grupo juvenil al que pertenecía hicimos nuestro primer campamento en Benavídez, salimos todos juntos a dormir en carpas e íbamos escuchando por la radio todo lo que pasaba. El domingo, apenas volvimos, pusimos la televisión en casa. Era de noche, tarde”, rememora.

El contacto de Golombek con los astronautas no fue sólo en dos dimensiones. En ocasión del 30 aniversario del alunizaje, trabajando en la NASA, tuvo la oportunidad de estar frente a frente con Neil Armstrong. “Dio una charlita de diez minutos y después la gente le hizo preguntas. Yo estaba tan obnubilado de tenerlo a diez metros que hasta me olvidé la cámara de fotos. Fue una experiencia surreal. Estaba ahí, haciendo chistes y diciendo ‘yo soy uno de ustedes, no se olviden de eso’”, cuenta.

Rodolfo Di Peppe, jefe del Departamento de Astronomía del Colegio Nacional de Buenos Aires, tenía cuatro años cuando su papá lo sentó frente a la pantalla “como a las tres de la mañana”. “Blanco y negro, televisor de tubo, se veía mal. Fue un acontecimiento. Hasta mi viejo, visitador médico, mi mamá –un ama de casa que no había terminado el primario-, todos maravillados estábamos. Esa sensación, que después me motivó a estudiar, fue un hito que movilizó a un montón de gente. En esa época todos cambiamos de querer ser bombero a astronauta”, reflexiona.

Visita de los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Michael Collins a la Casa Rosada, en 1969, para reunirse con el dictador Juan Carlos Onganía. (Foto: Presidencia de la Nación)

Pablo Capanna, filósofo, ensayista y especialista en ciencia ficción, vio la transmisión en la casa de una vecina. “No me sorprendió tanto porque había leído mucho al respecto y era un tema agotado. En 1950, cuando se estrenó la película Con destino a la Luna, de Irving Pichel, las revistas populares ya no querían cuentos sobre viajes a la Luna porque era una cosa vieja”. En efecto, desde el siglo II d.C. con la Historia verdadera de Luciano de Samósata, pasando por un relato de Cyrano de Bergerac en el que el método imaginado para llegar a la Luna era la propulsión vía botellas llenas de rocío, hasta la célebre novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, publicada en 1865, algunas narraciones se servían de nuestro satélite natural para satirizar a la sociedad de su tiempo, otras para imaginarlo como un espacio idílico habitado por seres extraños y otras simplemente jugaban a adivinar cómo se viajaría hasta allí.

La llegada a la Luna fue un hecho de relevancia científico y también televisivo. El documental Alunizar de Pepa Astelarra y Lucas Larriera, estrenado en el BAFICI en 2013, lo aborda desde ese ángulo. “De chico siempre me gustó ese material, me parecía algo medio fantástico”, recuerda Larriera. Más tarde, como estudiante de cine, junto a su compañera se plantearon el desafío de recrear aquel icónico primer paso. Pero advirtieron un brillo en la imagen fílmada que no podían explicar y lo que había empezado como un ejercicio técnico, acabó siendo un largometraje.

“La película es un falso documental que trabaja con la teoría de la conspiración en lo audiovisual. Piensa cómo es el discurso en torno a eso, cómo construye verdad o argumenta o genera ciertas sospechas sobre imágenes”, señala Larriera. Durante el rodaje, se encontraron con que el archivo fílmico de semejante hito había sido escasamente conservado. Unos coleccionistas canadienses que conservaban la trasmisión de principio a fin se la hicieron llegar y en el film incluyeron algunos fragmentos. “Es frustrante que sea tan azaroso lo que queda y lo que no. De repente veíamos que se conservaba una publicidad del reloj Omega, que era el que llevaban los astronautas, pero nada del primer paso. Era ilógico. Nos enteramos cómo fue históricamente el tratamiento del archivo en Argentina. Y también los incendios y las inundaciones de canales, que son imponderables. Nunca hubo una política de preservación”, afirma Larriera.

El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le habla a la tripulación del Apolo 11 a través de un intercomunicador luego del alunizaje. (Foto: NASA)

Hoy, a medio siglo de la llegada a la Luna, hay quienes piensan en volver. China y Estados Unidos han lanzado sus programas para hacerlo y también magnates privados como el dueño de Amazon, Jeff Bezos, o Elon Musk, director de SpaceX. No los atrae la Luna en sí misma sino la posibilidad de utilizarla como base para seguir explorando el espacio. “La terrificación de Marte, por ejemplo, es una de las ideas que más está circulando porque es el planeta ‘más fácil’. Es titánico el trabajo. Pero en siglos -sabemos lo que avanzó la tecnología en los últimos cuarenta o cincuenta años-, va a ser posible”, se entusiasma el profesor Di Peppe.

“Hay muchas cosas para preparar, no es tan fácil, no se puede ir encima de un cohete y llegar a Marte. Entonces ir a la Luna es el primer paso para aprender cómo ir al planeta rojo. Recién ahora se está sabiendo, con la estación espacial, qué le pasa al cuerpo de un ser humano si pasa un año o dos en órbita”, puntualiza Golombek y opina: “Ir a Marte no es algo que ningún país pueda hacer solo. Tiene que darse una colaboración entre países muy grande. Entonces es un buen objetivo internacional”.

Di Peppe cree que los programas espaciales continuarán: “Es normal que todo termine, en cuyo caso la humanidad no puede durar para siempre –razona–. Claro que nos negamos. Y vamos a hacer todo lo posible para durar lo más que podamos. Por eso hay que salir, investigar los planetas”.

Foto: NASA

Jul 17, 2019 | DDHH, Novedades

Familiares de las víctimas del CCDyE de Campo de Mayo exhiben fotos de desaparecidos para exigir justicia.

Mabel Coutada está sentada frente al tribunal. Saluda a los magistrados y responde el requerimiento de la escena judicial: “Prometo decir la verdad para que haya justicia para los 30.000”, sentencia.

La sala de audiencias del TOF 1 de San Martín tiene colmada la primera fila: los hijos de Mabel, sus parejas, el nieto de tres meses, sus amigas maestras de Zárate con las que se fue cruzando y compartiendo el camino de lucha, a quienes más adelante nombrará especialmente por el trabajo de reconstrucción que hicieron junto a sus alumnos. Todas y todos sostienen unas pancartas con fotos de “Myriam y Norma”, ambas hermanas de Mabel, desaparecidas por el terrorismo de Estado. La fotógrafa pide que las levanten y el click registra el acto más cabal de demanda por las y los desaparecidos. Son las imágenes de sus rostros y sus nombres escritos sobre el papel las que, interpelándonos, no permiten olvidarlos.

“¿Qué parentesco tiene con Myriam Coutada? -indaga el fiscal. ¿Puede relatarnos lo que reconstruyó sobre lo ocurrido con ella y su pareja, Eduardo Lagrutta?”, completa. Y Mabel responde: “Myriam es mi hermana. Fue secuestrada-desaparecida el 16 de octubre de 1976. Tenía 24 años y un embarazo de 7 meses. Era montonera. Militaba en la columna 17 de Octubre, también conocida como columna Norte-Norte. Su apodo era “La Correntina”, aunque para la familia era “Mirita”. Eduardo Lagrutta, apodado “Ramiro”, era su compañero. En el operativo que desplegó el Ejército, según pudimos reconstruir por los testimonios de vecinas y vecinos, balearon la casa con armas largas a tal punto que solo quedó una medianera llena de impactos de escopeta. La casa fue destruida, arrasada”.

Mabel Coutada, que tiene a sus hermanas Myriam y Norma desaparecidas, fue la principal testigo de la jornada.

Al fondo de la sala un grupo de jóvenes escucha con atención. Algunos toman apuntes. Son estudiantes secundarios que asisten por primera vez a un juicio, oral y público. Minutos antes, formando un círculo en la vereda, escuchaban a sus docentes contarles sobre la historia reciente, y los casos que se presentan en el tramo de ésta causa que se está juzgando, conocido como “Área 400”.

El relato de Mabel es detallado, pormenorizado. Su voz es pausada, paciente, a veces se le escapa la tonadita de su Corrientes natal. Como sucede en la mayoría de las familias diezmadas por el terrorismo de Estado, la reconstrucción del pasado se va tejiendo desde lo individual e íntimo del núcleo familiar -sus padres, su hermano Guido, su compañero Juan Carlos Houllé, sus tres hijos tiempo después-, hasta devenir en trama colectiva, que reúne las voces de vecinas y vecinos y sus recuerdos sobre lo que vieron y escucharon; y el trabajo de un grupo de maestras que en 2010 movilizó la memoria de la comunidad. “Estoy acá por Myriam pero también por mi vida, por la de mis hijos, porque toda mi familia está atravesada por esta historia”, explica cuando el fiscal le señala: “¿Está hablando en plural?”.

“Mi familia es de Santo Tomé, Corrientes. Mis padres fueron docentes. Mis hermanos y yo nos fuimos a vivir a Rosario para estudiar en la universidad. Fui la primera en 1968, luego Myriam en el 69 y más tarde Guido y Norma. Mi hermana Norma también está desaparecida, pero de ella no tenemos ningún dato. En aquellos años la universidad fue escenario del contexto político-cultural que atravesaba al país, a Latinoamérica y al mundo. Fue una época muy intensa, de mucha participación. Comenzamos a militar en el peronismo, dentro de la universidad. Cada una de nosotras, con su propio entorno, primero en el Peronismo de Base (PB), luego en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y, pasados unos años, en una etapa de mayor compromiso, Myriam ingresó a la columna 17 de Octubre de Montoneros. Allí conoció a Eduardo Lagrutta, su pareja desde entonces”.

“En 1975 aparecen flotando en el río los cuerpos de Adriana y su compañero. Estaban marcados con alambre”. Mabel refiere este caso como uno de los primeros asesinatos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Rosario. “Eran amigos de Myriam. Luego del golpe, en marzo del 76, ella y Eduardo dejan Rosario y se instalan en Buenos Aires, en un barrio fabril de la zona de Zárate llamado Villa Angus”.

Mabel recordó la última vez que la vio. Se encontraron el 3 de octubre del 76 en el cementerio de San Nicolás. Pasaron unas horas juntas, conversaron e intercambiaron regalos. “Ella estaba contenta con su panza de 7 meses y su jumper celeste”. De regreso a Rosario Mabel advirtió, que la bolsa que contenía los Long Play que su hermana le había regalado, decía Zárate. Supo entonces que estaban viviendo en aquella localidad.

“El 15 de octubre el Ejército realizó un operativo en la casa de Myriam y Eduardo. Con ellos vivían Olga Ventorino y sus dos hijos, Claudio de 9 años y Verónica de 6. Por los testimonios de vecinos pudimos reconstruir que tres noches antes se apagaban las luces de las calles, pero la noche del 15 el apagón fue total. Los militares rodearon la manzana, ocuparon las casas de los vecinos y golpearon la puerta gritando ¡Abrí Ramiro, sabemos que estás ahí! Tiraron con ametralladoras durante horas. Eduardo logró escapar, Myriam cayó herida y Olga fue abatida. Los vecinos vieron cómo revoleaban su cuerpo y lo subían a un camión. Los niños se salvaron porque su madre los había protegido debajo de la cama, tapados por colchones. Los militares entraron a la casa, rompieron todo, levantaron el parquet en busca de armas. Dejaron a los niños con una familia de vecinos diciendo que 24 horas más tarde volverían a buscarlos. Al otro día volvieron y se los llevaron a la comisaría de Zárate, donde estuvieron privados de su libertad bajo amenazas e interrogatorios. Luego de dos o tres jornadas allí, su abuela fue a buscarlos… Eduardo, que había escapado por un descampado, llegó a una casa donde logró refugiarse. Había pasado diez días en el descampado, ocultándose durante las horas de sol y avanzando en la noche. Allí llama por teléfono a mis padres y les avisa que habían matado a Myriam en el tiroteo, que él la había visto caer herida y que buscaran el cuerpo… Pero tiempo después, según el relato de una vecina, Paula Ramirez, supimos que dos soldados subieron a Myriam herida, aún con vida, a una camioneta del Ejército. Su cuerpo nunca apareció y tampoco nunca supimos sobre su hijo o hija. Finalmente, a Eduardo lo secuestran en San Nicolás el 11 de mayo de 1977 y aún permanece desaparecido”.

Mabel Coutada exhibe la foto de su hermana Myriam.

Antes de terminar su testimonio, Mabel dedicó unas palabras sobre su madre, de 94 años: “Está en mi casa a la espera de noticias sobre la audiencia”. Contó que sus padres vivieron la desaparición de sus dos hijas con mucha soledad, en un pueblo como Santo Tomé, donde no se hablaba sobre lo ocurrido en los años oscuros de la dictadura. “En 2010 mi mamá tuvo un episodio que la hizo sentir reconocida: recibió una réplica de la Pirámide de Mayo que desde Presidencia de la Nación enviaban a cada madre de las y los desaparecidos. A partir de ahí empezó a hablar en los colegios de Santo Tomé”. Recuperar la memoria de las y los desaparecidos. Contar sus historias de vida, sus sueños y proyectos. Compartir las cartas que Myriam escribió, en otro tiempo, en el que era feliz viendo crecer su panza, sorprendiéndose por los latidos de su bebé…

En el trazo de su escritura aun late la huella de un futuro de posibilidad.

Jul 17, 2019 | Culturas, Novedades

Es la historia de cualquier ser humano que ante una situación extrema, se enfrenta a ese instante atemporal, en el que se realiza un viaje al interior de su ser y es precisamente allí donde comienza el juego. Ernesto Pombo y David Señoran combinan sus saberes, oficios y pasiones de una manera maravillosa, en la osadía de esta puesta en escena, en la que no se privan de nada. Utilizan cuanto recurso dominan para sumergir al espectador en esta experiencia humana. Desde las imágenes, los juegos de luces, los sonidos, la música, las palabras y las coreografías de los cuatro artistas en escena logran una especie de partitura de emociones que interpela al público a lo largo de Play, la obra que todos los sábados se exhibe en «Hasta Trilce«.

Es la historia de cualquier ser humano que ante una situación extrema, se enfrenta a ese instante atemporal, en el que se realiza un viaje al interior de su ser y es precisamente allí donde comienza el juego. Ernesto Pombo y David Señoran combinan sus saberes, oficios y pasiones de una manera maravillosa, en la osadía de esta puesta en escena, en la que no se privan de nada. Utilizan cuanto recurso dominan para sumergir al espectador en esta experiencia humana. Desde las imágenes, los juegos de luces, los sonidos, la música, las palabras y las coreografías de los cuatro artistas en escena logran una especie de partitura de emociones que interpela al público a lo largo de Play, la obra que todos los sábados se exhibe en «Hasta Trilce«.

Los artistas Lautaro Cianci, Luis Garbossa, Sara Mabbi y Martina Malano producen una sinergia tan precisa, de sus coreografías con los efectos sonoros, las imágenes y la música, que por momentos dan la sensación de una totalidad virtual, construyendo un verosímil incuestionable. Pero, por otro lado, los sentimientos que fluyen entre los artistas, solo pueden transmitirse en lo real. Hay que dejarse atrapar por esta propuesta.

Con una apropiada selección de imágenes, que logra decir demasiado con muy poco, hasta con un juego sonoro, en el cual el espectador puede entrar y salir de esa totalidad, Play utiliza la palabra como un instrumento más, sumada a los detalles del vestuario, que muestran afectividad. Todos esos recursos se entraman en una experiencia profundamente humana.

Esta pieza teatral es un desafío logrado que da mucho vértigo, porque depende del deseo del espectador, el dejarse llevar, o no, para participar de ese viaje.

Play, se presenta todos los sábados a las 23,30, en Hasta Trilce, Maza 177, CABA.