Ago 23, 2019 | Comunidad, Novedades

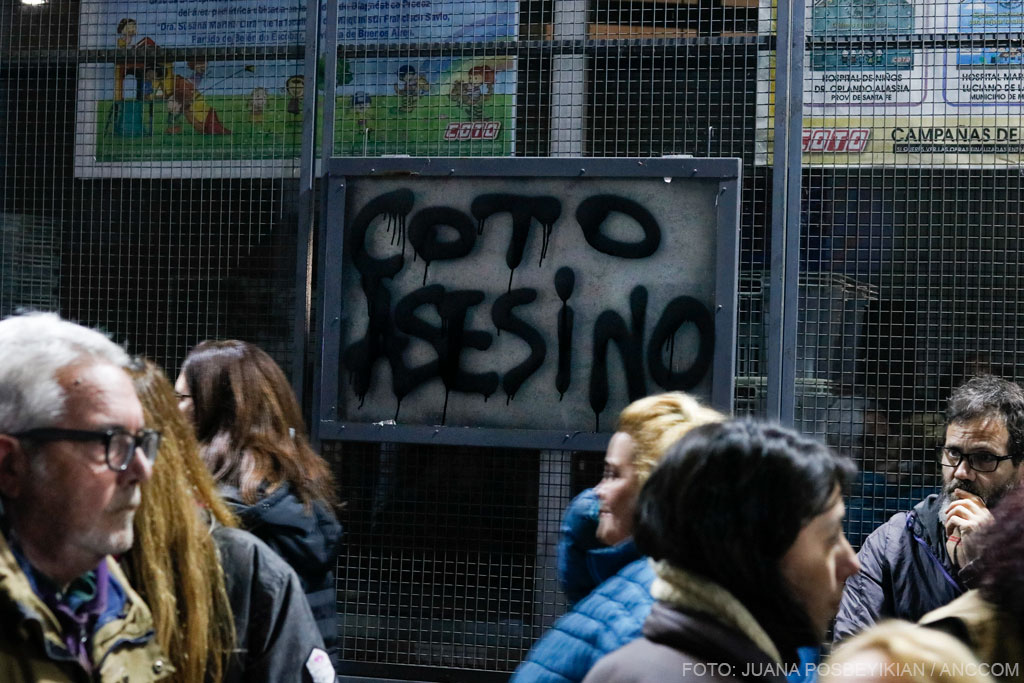

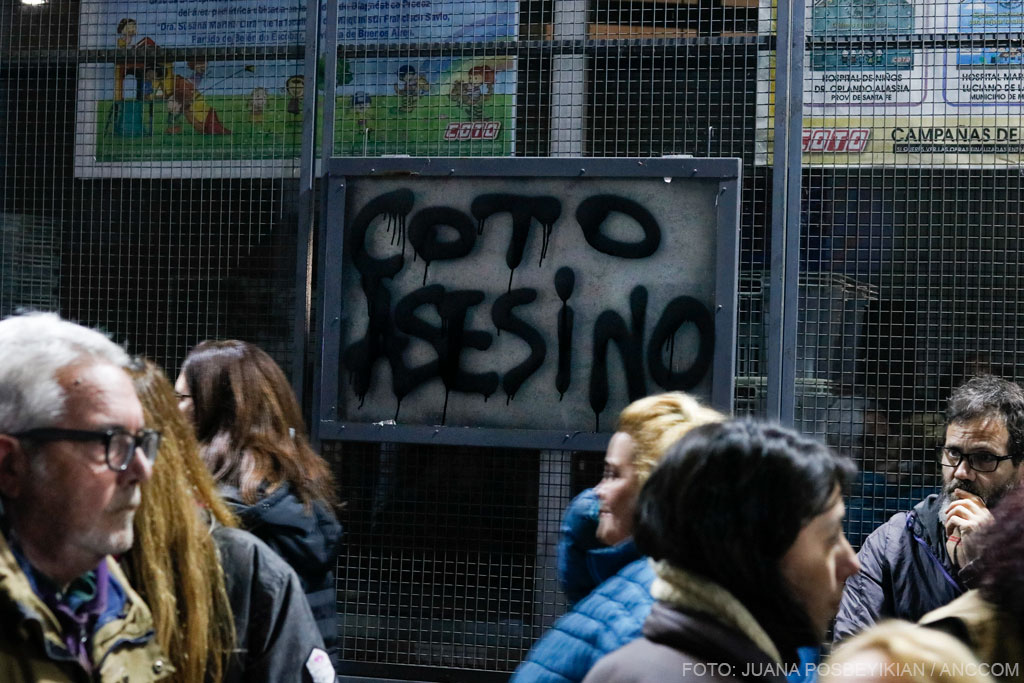

Cientos de vecinos del barrio de San Telmo se convocaron en las puertas del Supermercado Coto, ubicado en Brasil y Perú, a través de las redes sociales. El llamamiento buscaba repudiar la violencia ejercida por el personal de seguridad de la sucursal, que terminó con la vida de Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que se había llevado un trozo de queso, una botella de aceite y un chocolate sin pagar.

Cientos de vecinos del barrio de San Telmo se convocaron en las puertas del Supermercado Coto, ubicado en Brasil y Perú, a través de las redes sociales. El llamamiento buscaba repudiar la violencia ejercida por el personal de seguridad de la sucursal, que terminó con la vida de Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que se había llevado un trozo de queso, una botella de aceite y un chocolate sin pagar.

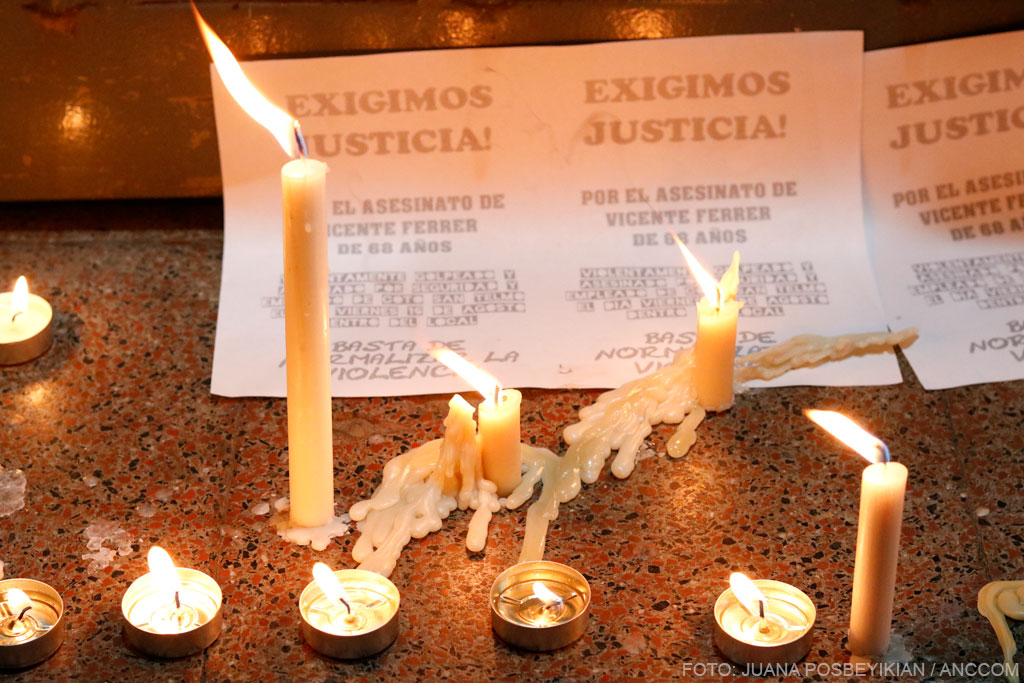

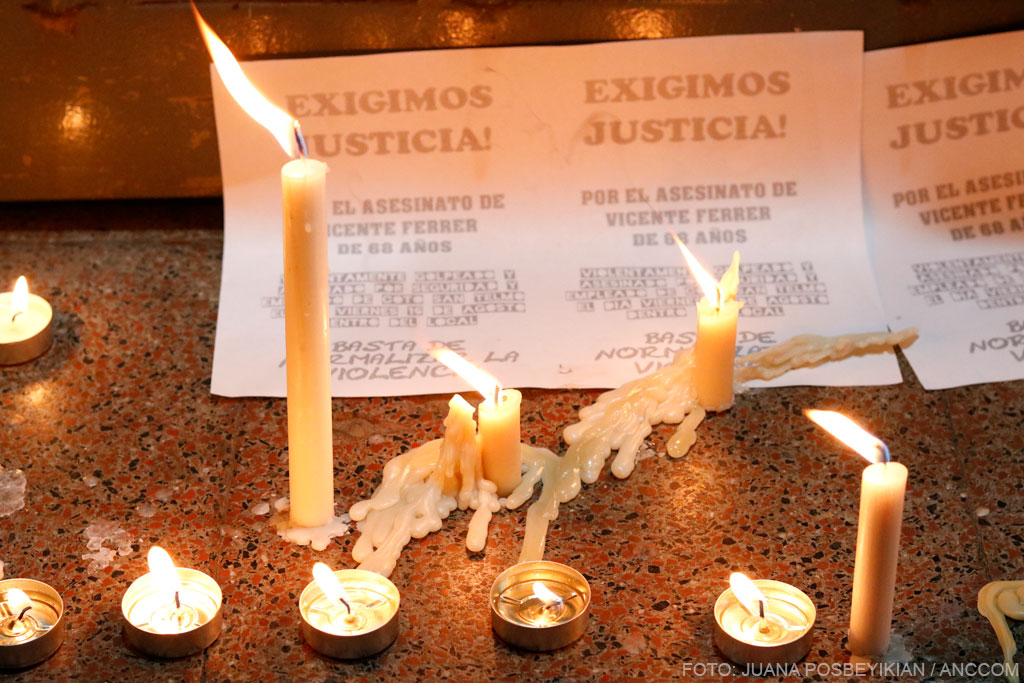

Mientras los vecinos encendían velas sobre la puerta del local, intimidaban los patrulleros estacionados en la ochava con las luces encendidas, las decenas de policías apostados sobre la otra esquina y otros que custodiaban a cada lado de las puertas del local. Entre cánticos y palmas, los autoconvocados llevaban pancartas artesanales con inscripciones que gritaban “Coto asesino”, “Nuestros viejos y niños con hambre por culpa de un Estado ausente”, “Coto, yo te conozco”.

El enojo y la bronca se contagiaba de boca en boca. “Robar para comer no es delito” decía una mujer con la vena hinchada.

Una señora mayor muy enojada, que apenas superaba el metro cincuenta de estatura, vociferaba: “Esto pasa muy seguido, por portación de cara, esto es una política de hambre, quieren que les temas, que una les tenga miedo, era un viejito. Tampoco era un pecado tan grande. Y esa gente que miraba cómo le pegaban, cómo lo mataban, ninguno tuvo ni un poquito de corazón. ¿Qué clase de policías reclutan? Elijen asesinos, malvados. Por favor basta, basta” mientras se iba yendo.

Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo le dijo a ANCCOM que a partir del día de mañana se presentaran como querellantes contra las personas responsables de este homicidio y toda la cadena de responsabilidades y “quienes sean responsables que paguen, porque esto no es una actitud circunstancial. Las autoridades de la empresa tienen que salir y dar la cara, estamos hablando de un homicidio”.

A un costado, tres vecinas hablaban entre ellas sobre la manera de organizar un boicot al supermercado y otra se mostraba escéptica: “¿Cómo hacés si te pone un 2X1? Con la necesidad que hay, cómo le decís a la gente que no les compre”.

Alberto, el panadero de la Nueva San Telmo, contaba que todo el tiempo pasa gente pidiendo para comer: “Entendemos la situación que estamos pasando todos, nosotros mismos no llegamos a fin de mes. Nunca pensé en llegar a este extremo. Pasó todo muy rápido, cuando salí de mi negocio, ya estaba el tumulto de gente en la esquina”.

Ana Laura, vive a la vuelta y compraba en esta sucursal bastante seguido: “Me parece terrible que hayan matado a una persona por un aceite y un queso, no tenés por qué matarlo, es una locura”, dice indignada y confiesa que es la primera vez que viene a una manifestación.

Dos empleados del supermercado están detenidos y acusados por el homicidio de Ferrer. La justicia confirmó que su muerte se produjo como consecuencia de “un traumatismo craneoencefálico” que le provocó un derrame cerebral. “Basta de naturalizar la violencia” decían los carteles que portaban los manifestantes.

Ago 22, 2019 | Culturas, Novedades

A pesar de que la oferta teatral aumentó un 12% respecto al año pasado, el público disminuyó de manera notoria.

La crisis se siente en todos los rubros, pero hay algo que es sabido: la gente reduce primero el entretenimiento. La calle Corrientes fue renovada en todo su esplendor, sin embargo la realidad que se vive día a día es diferente. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) asegura que en el periodo de enero a marzo de este año bajó un 19% la venta de entradas, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la cantidad de producciones ofertadas aumentó en un 12 %. Lo que varía es que los elencos son mucho más reducidos y las apuestas son a caras exitosas que el público ya conoce de antemano, como instagramers o artistas del momento. En paralelo, los negocios de otros rubros de la zona también acusan recibo de la recesión.

Las obras pegan saltos dependiendo de su fama y repercusión. Por ejemplo Petróleo, una obra que empezó en el Teatro Sarmiento a 80 pesos «y después de ganar el premio ACE, dio un salto a los circuitos más comerciales», dice Sebastián, que trabaja en la cartelera. Esto implica también un aumento en el precio de las entradas, por lo que los amantes del buen teatro prefieren aprovecharlas mientras se encuentran en el círculo under y apuestan a autores y directores que ya saben cómo trabajan.

Corrientes ofrece alternativas destinadas a todo tipo de público y de bolsillo. Desde shows de stand up que rondan entre los 150 y 300 pesos hasta los teatros más comerciales que pueden cobrar, en promedio, 1.600 cada entrada.

Tanto los productores de espectáculos como el público apuestan a lo seguro. No hay recursos para la experimentación.

“Meter gente cuesta más que antes. Antes, tal vez andaban bien jueves, viernes y sábados y ahora es solamente los sábados. Hay mucha oferta y menos demanda”, sostiene Paula, una de las tantas volanteras que luchan en la puerta del Paseo La Plaza contra la vasta competencia que tiene enfrente. Una de sus armas es ofrecer descuentos 2X1. Las promociones se volvieron grandes aliadas del teatro, mucha más gente opta por comprar en las famosas “carteleras” o boleterías alternativas que ofrecen descuentos de entre un 20% y un 50%.

“El público se vuelca mucho más a comprarnos a nosotros, con la situación de crisis ve el cartel de descuentos y se tienta más. Aunque hay obras que cuestan 800 pesos, incluso con descuento, no se pueden pagar”, cuenta Sebastián, el chico que trabaja en la cartelera. “Tiene mucho que ver la prensa, los teatros que tienen los mejores equipos son los que llenan. O teatros más chicos que se llevan los mejores premios”, afirma.

Lo más rentable en cuanto a producción y precios de entradas parece ser el stand up, pero sin embargo las salas que los albergan no pasan por su mejor momento. Agustín Parravicini, dueño de “La Casa de la Comedia”, cuenta que no es tan fácil mantenerlo. “Bajó muchísimo pero no creo que sea por la situación, es porque en cualquier lado ahora podes ver stand up. Antes la gente venía de todos lados, ahora puede ver stand up en el bar de la esquina de la casa, están tratando de imponerlo”, explica. Incluso productores grandes hoy en día apuestan al género por su bajo costo de producción, lo que agrava la situación.

Aunque parezca paradójico, los shows a la gorra, el fuerte de este teatro. son un arma de doble filo porque el público desconfía de la calidad de los espectáculos de esta modalidad. “Nosotros no cobramos entrada ni servicio de sala, los chicos tienen el gasto inicial de los volantes para traer a la gente hasta acá y el costo de producción es mínimo. Pero lo importante es invertir en publicidad. Hay menos espectadores, eso es una realidad y la gente ya no se arriesga a ver algo que no sabe si le va a gustar”, concluye.

Proliferan los shows de stand up, por un lado porque se expande el género y, por el otro, porque son de bajo costo.

Los teatros no son los únicos afectados por la crisis. Con la merma de público en los teatros, se resiente también la actividad en restaurantes o pizzerías. Los días de semana son los más bajos y se condice con las jornadas en los que la concurrencia al teatro afloja. No obstante, algunos entrevistados coinciden es que la peatonal los ayudó. Desde la inauguración las ventas subieron entre un 10 y un 15% en los locales de comida, lo que resultó en un soplo de aire fresco para estos trabajadores.

“Los teatros no meten gente, excepto (Pablo) Bossi que siempre le va bien; en el resto no se ve a nadie” cuenta Jorge, trabajador del café y negocio de condimentos “El Gato Negro” desde hace varios años. Con respecto a la peatonal, él es más escéptico. “Con esto de la peatonal quieren tapar el sol con la mano. A nosotros nos va bien porque estamos dentro de la Guía de Cafés Notables, pero no se ve gente. La peatonal ayudó, pero estamos peor que el año pasado”, indica.

A pesar de esa situación, se pueden encontrar algunas apuestas al rubro que están siendo exitosas: el teatro “La Casona” fue reabierto hace cuatro meses con una única producción y entradas a precios accesibles y hasta ahora no se han tenido que suspender funciones, moneda común en este momento en el que el público falta. Si se tiene en cuenta el precio de las entradas y a eso se le agrega los entre 500 y 700 pesos por persona que sale la cena, 200 pesos el café con un postre y los 80 de la hora de estacionamiento de ser necesario, una salida al teatro puede costar entre 1.200 y 2.500 por persona. Así, la Avenida Corrientes se vacía de espectadores y clientes, aunque ahora podamos caminar por ella como si fuera una peatonal europea.

Ago 22, 2019 | Comunidad, Novedades

«No hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.

Incumplimiento de la Ley de Bosques. Débiles resultados de la aplicación de las metas de “basura cero” en la ciudad de Buenos Aires. Megaminería sin control. Parques nacionales expuestos a fines diferentes al de la conservación de la flora y fauna. Contaminación de los principales ríos del país. Esos son los señalamientos que organizaciones ecologistas marcan respecto a cómo fue la política ambiental de Cambiemos, tanto en la Nación como en la Capital. Como denuncia Leónidas Girardin, director del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche: “La política ambiental de este gobierno es una mezcla de marketing y oportunidad de negocios, como energías renovables, mega minería, modelo agrícola, hidrocarburos no convencionales, litio, etcétera, orientada a una reestructuración de la economía argentina como proveedora de materias primas y energía, más que ocuparse de la centralidad de los problemas concretos de la población”.

Cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri designó al rabino Sergio Bergman como ministro de Medio Ambiente, en un intento por darle visibilidad a esa cartera. Sin embargo, en 2018,esa dependencia bajó al rango de Secretaría. En uno y otro caso, las políticas se mantuvieron igual de erráticas. “No alcanza con llevar la Secretaría a Ministerio, y después devolverla a Secretaría, si no hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.

¿Basura cero?

La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los principales problemas ambientales de las grandes ciudades. Girardin, que es Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, considera: “En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el relleno sanitario de Norte III de la CEAMSE es el área que recibe más toneladas de residuos en Sudamérica. No sólo hay una serie de problemas socio-ambientales ligados a la gestión de residuos (potencial contaminación de agua, aire y suelo, problemas con el uso del suelo, salud pública, condiciones de vida de las personas que sobreviven con su recuperación), sino que también es una fuente de negocios muy importante, de la cual no estuvieron ajenas las empresas pertenecientes a la familia del actual presidente”.

De igual modo, asegura que la Ley de Basura Cero, ya dentro de la jurisdicción porteña, fue incumplida sistemáticamente por el gobierno local. Sobre ese punto, desde Greenpeace, afirman: “El PRO gobierna la ciudad desde 2007, año en que fue reglamentada la ley. No hay excusas para haber reducido sólo un 26% los residuos enterrados cuando la reducción debería haber sido del 75% para 2018. En cuatro años, el gobierno festejará y anunciará con bombos y platillos su triunfo en la reducción, pero se tratará de un engaño ya que no se ha hecho nada para resolver seriamente este problema”.

Las aguas bajan turbias

Si hablamos de contaminación de ríos, el Riachuelo es uno de los mayores ejemplos en nuestro país. Greenpeace recuerda que “en 2008, la Corte Suprema de Justicia, a través del histórico fallo Mendoza, determinó que era responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) su saneamiento. Como parte del plan de limpieza, debía trabajar en recomponer el ambiente (suelo, aire y agua), mejorar la calidad de vida y prevenir el daño con suficiente y razonable grado de predicción. Pero, luego de 11 años del fallo, sólo se cumplió un 20% del plan de saneamiento que requirió una inversión de 5.200.000.000 de dólares”. Además, la organización ambientalista reclama la correcta aplicación del fallo y el “vertido cero” de parte de las empresas que arrojan químicos en el Riachuelo.

Ante los problemas de contaminación ambientan en el país, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), declara: “No existe un proyecto nacional para frenar la contaminación de los ríos, solo existen proyectos puntuales por áreas determinadas, como lo es el Riachuelo”. Agrega que las obras en la Cuencia del Río Salí-Dulce, que recorre Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, “no han tenido continuidad” y que, respecto al Reconquista, que atraviesa el oeste y norte del Conurbano, “prácticamente no se ha logrado nada”.

Megaminería

Entre los principales problemas ambientales se encuentran los efectos nocivos de la actividad minera a gran escala. La práctica en nuestro país genera graves impactos entre los que están la contaminación del aire y agua; la utilización de sustancias peligrosas y tóxicas, como el cianuro; la destrucción de posibles áreas cultivables; el movimiento de inmensas cantidades de roca y polvo; el daño en la flora y fauna del lugar; y el consumo de grandes cantidades de agua y la generación de toneladas de desechos.

Silvana Buján, directora de Bios Argentina, manifiesta: “La cordillera y la pre-cordillera son las zonas más comprometidas con la minería hidrotóxica a cielo abierto. Esto implica el uso de agua en enormes volúmenes en zonas en las cuales es un bien escaso. También, el uso de cianuro o ácido sulfúrico (dependiendo de qué tipo de mineral se busque extraer) es inevitablemente contaminante”.

Asimismo, Greenpeace, asegura: “En nuestro país, existe el caso de la mina Veladero, en San Juan, que opera sobre glaciares protegidos por una ley nacional, sancionada en 2010. Veladero está activa en clara violación a la normativa. Además, ha provocado varios derrames de cianuro y metales pesados, y contaminado de ese modo a cinco ríos de la provincia.”

En la Argentina, hay mineras que actúan por fuera de la Ley de Glaciares.

Parques o negocios

Si bien ha aumentado la cantidad de áreas protegidas, el Decreto 368/19, promulgado en mayo, le quita a la Administración de Parques Nacionales (APN) la facultad de autorizar o no construcciones turísticas dentro de los parques para otorgarle esa función a la Secretaría de Ambiente de Nación. De esta manera, se corre el riesgo de favorecer intereses económicos particulares en desmedro de las actividades de conservación de las áreas protegidas. Desde Bios Argentina, Buján explica: “Hay un excelente equipo en APN que hace lo que en sus limitados presupuestos y reducción de personal, puede hacer. Aunque, en estos momentos, un peligro pende sobre ellos ya que se traspasa la decisión de qué hacer o no hacer en un Parque Nacional omitiendo los 117 años de gestión que tienen los Parques Nacionales”. Por su parte, Mariano Tortarolo, Técnico Ambiental de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná y jefe de guardaparques de ese organismo, suma: “Es fundamental que se regule y aumente su presupuesto, puesto que, son los custodios de los mayores valores que tiene una Nación.”

Pérdida de bosques

La Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida comúnmente como Ley de Bosques, fue una respuesta a la emergencia forestal que atraviesa Argentina, quien tenía los índices más altos de deforestación. Por presión de la sociedad civil, el Congreso Nacional aprobó la normativa para frenar la deforestación. Se estima, según datos de informes de la Secretaría de Ambiente, que se redujo un 20% la deforestación ilegal, aunque todavía persiste.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN, argumenta: “Se puede ver que el Estado no está cumpliendo con el deber de los porcentajes que se indican en la ley y con todas las acciones que sean tanto de conservación o uso sostenible, como el combate a la deforestación ilegal. Hay que aclarar que la Ley de Bosques no prohíbe la deforestación sino que solamente la regula”. Mariano Tortarolo agrega: “Sin lugar a dudas la principal problemática es el desmonte. Argentina fue señalada a finales del 2018 como uno de los 10 países que más desmontes ha tenido, siendo las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco quienes más han incurrido en la práctica de desmonte para «fomentar» o «hacer lugar» a distintos tipos de producción”.

Ago 22, 2019 | DDHH, Novedades

“Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló Ratto.

Héctor Ratto entró a trabajar a la fábrica de Mercedes Benz a la tarde; cubriendo a un compañero que le había pedido cambiar el turno. Su horario siempre había sido a la mañana, pero ese 12 de agosto de 1977 lo encontró en una situación diferente. En un determinado momento, personal de vigilancia le dijo que tenía una llamada de su casa, pero él sospechó, porque vivía en Isidro Casanova y llamar hasta González Catán en ese momento tenía un costo de de larga. “Además, antes de entrar me enteré que un compañero de la misma sección había sido llevado detenido”, relató al inicio de su testimonio. El padre de ese empleado, un capataz de la línea de montaje, había informado que el secuestro ocurrió en su casa esa mañana.

Ratto supuso enseguida, por las historias de desapariciones en la empresa, que podría ser un intento de secuestro para él. “Incluso me hicieron, sin que yo lo pida, un permiso de salida y mi capataz me dijo que estando ahí corría peligro”, relató. Ratto le explicó sus sospechas y le manifestó su temor de ser secuestrado, pero más adelante, otro capataz, le pidió que lo acompañara fuera de la planta. “Era evidente que afuera me estaban esperando, así que no le hice caso”, teorizó. Más tarde, el gerente de producción le confesó que la llamada era falsa y que había ido personal de policía a buscarlo. Entonces sí, lo llevó a su oficina, separada de la sala de producción, y ahí se encontró con dos policías que hablaban muy cómodos con su jefe. En un momento sonó el teléfono y vio cómo atendía su gerente para pasárselo después a uno de los policías. A los pocos instantes, llegó personal del ejército y se lo llevaron. De esta manera Héctor Ratto narró el inicio de su calvario, en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo, que entre sus causas lleva adelante la de los obreros desaparecidos de Mercedes Benz.

Estudiantes que participan del programa educativo “La Escuela va a los Juicios” presenciaron la audiencia. También visitaron Campo de Mayo.

Así empezó su recorrido. Primero estuvo en la comisaría de San Justo y luego en la de Ramos Mejía, en la que recuerda haber pasado dos días y medio. Le explicaron que lo llevaban ahí por su propia seguridad, y luego de esos días le abrieron la puerta del calabozo y le hicieron firmar la libertad para dejarlo ir, pero al instante alguien lo encapuchó desde atrás. “Reconocí la voz del policía como la del mismo que estaba en la oficina de mi jefe. Y cuando me puso la capucha me dijo: el otro día te nos escapaste porque éramos sólo tres, pero ahora ya firmaste que estás en libertad”, recordó, detallando que su libertad los desligaba a ellos de cualquier responsabilidad sobre él”.

Lo metieron en el baúl de un auto y lo llevaron a Campo de Mayo. “Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló con firmeza. Lo que más le preguntaban era si conocía gente que militara en la izquierda, Montoneros o en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Sentí que se me rompían los brazos y no los pude mover bien durante meses”, dijo, recordando que ellos sabían más que él sobre la actividad política de sus otros compañeros.

“Me llevaron a un galpón donde había colchones en el piso y gente amarrada por los pies a una cadena”, relató. Sus torturadores le pusieron un número y le dijeron que ya no tenía nombre ni apellido. “Este galpón estaba separado de la sala de tortura pero no mucho, porque cuando llevaban a gente a picanear, se escuchaba”, precisó. La capucha y su estado le impidieron ver bien el lugar o la cantidad de gente. Sentía las semillas de los árboles caer sobre la chapa del techo y el paso del tren a los lejos. “Hablé con pocas personas en el galpón: con algunos compañeros de la empresa que también estaban secuestrados ahí”, declaró. Alberto Gigena, uno de ellos, había sido golpeado en el estómago fuertemente y escupía sangre mientras se quejaba. “Era un muchacho que hablaba mucho pero no tenía militancia política”, detalló.

La tortura física se alternaba con la psicológica. Una noche, sus captores le preguntaron su edad y cuando se la dijo, lo amenazaron: “Me dijeron que iba a morir a los treinta años y me llevaron por un camino con otros compañeros”, contó. Les dijeron que los iban a fusilar y los dejaron durante varios minutos así hasta que les pidieron que se den la vuelta y volvieran. “Fue un fusilamiento falso”, comentó.

Ratto reconoció su lugar de cautiverio por los árboles de eucaliptus.

En algún momento durante su cautiverio, lo metieron en un auto, en el piso entre el asiento trasero y el delantero y lo llevaron a la comisaría de Ramos Mejía. No le dijeron nada y lo dejaron ahí. “Yo sólo me saqué la venda cuando estuve solo”, recordó. Tiempo después volvió a ver a su esposa, que se enteró de su paradero porque un compañero de calabozo le pidió a su mujer que se contactara con ella. Cuando lo dejaron en libertad no pudo volver a la empresa y buscó trabajo en otros lugares, se enteró que la conflictividad sindical había disminuido en comparación a los años anteriores al golpe. “En 1975 hubo 117 compañeros despedidos y eso generó un gran conflicto con el sindicato”, contó, explicando el contexto del momento previo al golpe. “Después de 1976 siempre hubo presencia militar. Entraban, revisaban y arengaban para que no creáramos conflictos ni pusiéramos en peligro la gobernabilidad”, expresó.

Con la vuelta de la democracia, Ratto visitó Campo de Mayo junto con un grupo de miembros de la CONADEP, intentando reconstruir los hechos para los juicios. “Las instalaciones no estaban, pero vi eucaliptos, que eran los que caían en el techo de chapa del galpón donde estuvimos”, relató. A la distancia, Ratto asegura que había presencia policial en el mismo sindicato, SMATA, que marcaba a los trabajadores con mayor participación en las asambleas, entregando listas. “Todos los que fueron secuestrados los agarraron en sus casas. Yo no había hecho el cambio de domicilio, y la empresa no tenía mi dirección, por eso pienso que me buscaron ahí”, remató.

Cuando terminó su extensa declaración, que duró dos horas, el público lo aplaudió durante varios minutos. Héctor Ratto se levantó de su silla, agotado luego de indagar tanto en todos sus recuerdos, y salió de la sala, pero afuera se mostró sonriente y aliviado. El programa educativo “La Escuela va a los Juicios” se agrupó en la vereda, durante el cuarto intermedio que se hizo cuando finalizó la declaración de Ratto, y el coordinador habló con los chicos sobre la experiencia. “Más allá de las audiencias, lo más importante es el juicio que hacemos todos nosotros, como sociedad, sobre todo esto”, les explicó antes de despedirlos.

En esta audiencia también declararon María Julia González de Almirón, Manuela de Almirón, Emir Donado González y Ariel Amar González, relacionados con la víctima Carlos Julio Báez, Ofelia Mirta Rivadeneira, Judith Rosana Monterio y Claudia Edith Quintana, familiares de la víctima Ricardo Alberto Monteiro. El próximo encuentro será, como siempre, el miércoles a las 9.30 horas en los Tribunales de San Martín.

Ago 22, 2019 | Culturas, Novedades

El informe señala que el 54% de las noticias televisivas de 2018 no presentó ninguna fuente de información.

Superpoblación de noticias policiales, seguida de políticas, pero relacionadas con lo judicial. Más de la mitad de las informaciones sin fuentes. Escasa presencia de sectores empobrecidos, adultos mayores, niños, adolescentes y migrantes, salvo para hablar de crímenes. Ese es el menú audiovisual que ofrece la televisión abierta. Distintos especialistas en comunicación analizan esos rasgos, a partir del último Monitoreo de Noticias de Canales porteños, realizado por la Defensoría del Público.

Surgido en 2012, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ese organismo trabaja para difundir y hacer valer el derecho a la comunicación que tienen las audiencias en todo el territorio argentino. Además de recibir denuncias de la ciudadanía sobre discursos emitidos en los medios de comunicación y redactar guías para el tratamiento responsable de ciertas temáticas, la Defensoría elabora informes anuales que analizan qué es noticia en la televisión. Mariana Cabral, directora general de Planificación Estratégica e Investigación y encargada del área de Capacitación y Promoción, afirma que “la tarea de la Defensoría es garantizar que esos derechos, que ya son consagrados por la legislación, sean respetados en la radio y la televisión”.

Desde 2013, la Defensoría realiza monitoreos de los noticieros de los cinco canales de la televisión abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: América, Canal 13, la Televisión Pública, Telefé y Canal 9. Se trata de estudios integrales que implican el visionado de los noticieros y el registro de ciertos datos que aportan a la construcción de un diagnóstico de situación sobre qué es noticia en la televisión. Mariana Rodríguez, integrante de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, detalla: “Todos los meses pares –relata Rodríguez– se pide la primera semana completa de todos los noticieros de televisión abierta, de todas las franjas horarias”. Más tarde, se identifican la cantidad de noticias y se hace un relevamiento de datos, como el título de la nota, su duración, los tópicos abordados, la cantidad de columnistas, conductores, fuentes y actores de la noticia, entre otros. Este proceso estadístico deriva en un informe de carácter cuantitativo y cualitativo, que explicita qué temáticas son las más recurrentes en los noticieros, cómo son tratadas y mediante qué recursos son presentadas.

Policiales, inseguridad y política representan más de la mitad de las noticias de los noticieros de aire.

Según el último informe, cuando se compararon los tópicos en base al tema principal de la noticia, los más destacados fueron “Policiales e ´Inseguridad´” y “Política”. En conjunto, representaron que el 54% de las noticias. El tercer lugar fue ocupado por “Deportes”, con el 14%, seguido por “Economía”, con el 11,2%, e “Internacionales”, con un 9,9%. Por otra parte, solo un 25 % de las noticias fueron presentadas por columnistas mujeres.

La co-coordinadora del equipo de investigación que elabora el monitoreo, Lucía Ariza, destaca la importancia de “registrar de qué manera ciertos tópicos que hacen, sobre todo, a sujetos y poblaciones vulnerables, como géneros, migrantes, personas mayores y niñez y adolescencia, que tienen una presencia estadística baja.” Por otro lado, Lucía agrega que, además de la escasa presencia, “cuando esos tópicos entran en la agencia mediática, lo hacen, en general, de la mano del policial”.

En relación a este hallazgo, Luis Lázzaro, periodista, docente en las universidades nacionales de Moreno y Avellaneda y ex miembro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), sostiene que “el hecho de que esté concentrada toda la atención sistemáticamente en los temas policiales y en temas políticos, pero abordados desde una perspectiva de criminalización y judicialización de la política, deteriora mucho el debate democrático.”

Una revelación de gran importancia es la falta de fuentes en las noticias que, según Cabral, “resulta en el hallazgo de este trabajo”. El informe de la Defensoría demuestra que el 54,3% de “las noticias emitidas durante 2018 no presentó ninguna fuente de información”, acota. Mercedes Calzado, investigadora del Conicet y autora del libro Inseguros. El rol de los medios y la respuesta política a la violencia. De Blumberg a hoy, agrega: “La falta de puesta en valor de las fuentes de las noticias da cuenta de la forma en que las voces productoras de la información quedan relegadas a la forma de narración elegida por los noticieros.”

En concordancia, la docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA, Beatriz Alem, afirma que “el problema de no dar fuentes pasa por una forma de concebir la noticia en los medios hegemónicos”, pero que también se traspasa a otro tipo de medios que no lo son. “Es la posibilidad de ser primeros, no importa a costa de qué y, en ese sentido, la fuente no pasa a ser un elemento importantísimo como constatación de una noticia”, añade.

En tanto, Luciano Beccaría, integrante del equipo que realiza el Monitoreo y abocado al análisis cualitativo de las noticias, comenta que, entre 2014 y 2017, los estudios tuvieron sus réplicas en Córdoba y Mendoza, a través de la firma de convenios con universidades públicas de esas provincias. Un desafío a futuro para la Defensoría consiste, precisamente, en seguir replicando este estudio de una manera más federal, ya que otro de los sesgos que muestra el informe dedicado a los canales porteños es la abrumadora presencia de noticias vinculadas a Capital y Gran Buenos Aires, que representan el 73, 3 % del total.

Cientos de vecinos del barrio de San Telmo se convocaron en las puertas del Supermercado Coto, ubicado en Brasil y Perú, a través de las redes sociales. El llamamiento buscaba repudiar la violencia ejercida por el personal de seguridad de la sucursal, que terminó con la vida de Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que se había llevado un trozo de queso, una botella de aceite y un chocolate sin pagar.

Cientos de vecinos del barrio de San Telmo se convocaron en las puertas del Supermercado Coto, ubicado en Brasil y Perú, a través de las redes sociales. El llamamiento buscaba repudiar la violencia ejercida por el personal de seguridad de la sucursal, que terminó con la vida de Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que se había llevado un trozo de queso, una botella de aceite y un chocolate sin pagar.