Feb 22, 2017 | Trabajo

Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.

En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.

Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.

Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM

Ola de despidos

Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.

Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.

Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.

Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.

En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.

Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.

En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.

Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”

Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM

Desde las bases

Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.

Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.

Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.

Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM

Perspectivas

“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.

Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.

Actualizado 22/02/2017

Feb 21, 2017 | Comunidad

“A Altuna lo sigo desde la adolescencia, en especial con El Loco Chávez y los dibujos que hacía para Playboy que eran muy buenos”, cuenta Raúl, un ecuatoriano de 40 años que vive en Buenos Aires desde 2010. Él es uno más en las largas filas de personas frente a los stands en la segunda edición de “La Noche de los Dibujantes”, el pasado viernes, en el Centro Cultural Konex. Raúl se define como alguien que prefiere la historieta de la “vieja escuela” latinoamericana y europea y cuenta que en su país natal no hay mucho espacio para el comic, por lo que consume mucho de otros países, en especial el argentino: “En los (comic) de mi generación siempre estuvo muy presente el humor de Fontanarrosa, Quino, Caloi, y Tute”, detalla.

Niños pidiendo retratos, adultos entusiasmados por charlar con Diego Parés, Altuna o Tute, buscadores de humor político, seguidores de los cómics de las legendarias editoriales Marvel o DC llenaron el lugar con largas filas. En el evento se presentaron Caro Chinaski, Juan Puerto y Ale Lunik, pero, pero hubo una cola que superó a todas, la de Horacio Altuna, quien no tuvo tregua. Después de dibujar una hora y media, Altuna realizó una clase abierta junto a Ariel Olivetti, creador de Cazador de aventuras y reconocido por su carrera en Marvel, y juntos expusieron sobre técnicas, armonía de colores e improvisación, además de responder las preguntas del público.

Thomas Dassance, integrante de la Asociación “Viñetas sueltas” y organizador del evento, afirma: “Soy francés y desde chico fui lector apasionado de historietas. Cuando vivía allá, me fui interesando por los autores argentinos. Cuando me vine, en 2001, pensé que iba a encontrar mucho material, pero la sorpresa fue descubrir que había más en Francia que acá”. Sin desdeñar la crisis económica que por entonces ya había acabado con muchas editoriales nacionales, según Dassance, todavía había mucho camino por recorrer en el mercado local. Esto fue lo que lo impulsó a involucrarse en la edición de historietas, la traducción para el exterior y la creación de “Viñetas sueltas”, una entidad que busca, a través de acciones como «La Noche de los Dibujantes» o el exitoso Comicópolis, tender puentes entre los profesionales y los lectores.

Además de la librería y un espacio de serigrafía, en el Konex se pudo ver una exposición de humor político. El escenario tuvo vida propia durante la jornada: con la conducción del historietista Gustavo Sala, fueron pasando por allí artistas con inquietudes musicales, como Max Aguirre, Ariel Olivetti y Juan Martín Loiseau, Tute, quien anticipó tres canciones de un disco próximo a salir.

La diversión estuvo de la mano del “Combate de dibujantes”, en una suerte de cuadrilátero, donde cada round se definía por aplausos. Cada batalla incluía alguna propuesta absurda surgida de los pedidos del público. En la primera contienda, Greco vs. Podeti, aparecieron Patoruzú disfrazado de Batman, Mafalda como integrante de los X-Men e Inodoro Pereyra contra los zombies. En la segunda, Sergio Langer vs. Oscar Capristo, el histriónico Langer cautivó a todos cuando se puso una máscara al estilo “100% Lucha”. En la tercera, muy reñida, Greco venció a Langer y accedió a la final contra Parés, quien no obstante terminó revalidando su título gracias a un dibujo cuya consigna fue “Olivia (de Popeye) y el Sr. Presidente”, que él interpretó dibujando una clásica Olivia ahorcando a un gato.

A las 2 del sábado se anunció el fin de evento y la organización empezó a retirar el mobiliario. El público, a pesar de la lluvia y las horas de espera, no se quería ir. Tute y Niño Rodríguez, dos de las estrellas del último turno, se quedaron hasta el final.

***

A solas con Tute

La cola para Tute, el creador de Batu, se formó una hora antes de que él llegara. ANCCOM lo entrevistó.

En tu humor aparece el amor, el desamor, vínculos fallidos, problemas de comunicación, ¿hay una clave psicoanalítica en tus temas?

Es al revés. El psicoanálisis se encarga de analizar estos cuadros de realidad, de situaciones complejas, delicadas, soledades, encuentros y nuevas soledades.

¿Qué te inspira?

La gente, lo que nos pasa. Ese es el material que uno lleva al diván. Me interesa el psicoanálisis como técnica para laburar estas cosas. Un dibujante, primero que nada, es un observador, y el producto de estas observaciones lo vuelca en el tablero y ahí aparece como experiencia gráfica.

¿Primero el dibujo y después el texto, o todo junto?

Hay muchas maneras de llegar. A veces a través de una idea, de manera abstracta; otras, a través de un texto; otras, del dibujo, empiezo a bocetar y empiezo a encontrar formas que me sugieren una idea; y otras me lanzo sin ninguna idea previa y ahí sí, a partir del inconsciente surgen cosas que me parecen interesantes y las continúo.

¿Y el síndrome de la hoja en blanco?

Pasa que a veces ni la inspiración, ni una idea, ni una punta de idea… Es cuestión de tiempo, de paciencia, después de 20 años de laburo te das cuenta que siempre, tarde o temprano, algo aparece.

¿Te gusta más el dibujo en un cuadro o en viñetas?

Me gusta la combinación de todos, si hiciera uno solo me aburriría. Me encanta el desafío cotidiano de hacer un cuadro, porque es como tener que resolver en una baldosa la jugada, en un globo o dos tiene que aparecer una idea graciosa. Y la página dominical es lo contrario, es un espacio de mucha libertad que te permite jugar con menos ataduras.

El humor en un solo cuadro se asemeja a Twitter, donde todo se resuelve en una frase…

Tal cual, el secreto del humor diario es la síntesis. La página dominical permite un desarrollo gráfico más extenso, una historia. Puede ser blanco y negro, color, con papelitos, con pintura, una página en blanco y un puntito, puede ser absurdo, humorístico, o puede ser poético.

¿Quiénes te influenciaron en tu carrera?

De acá mi viejo (Caloi), Quino y Fontanarrosa, el tridente del humor gráfico nacional de los últimos 50 años, el Olimpo. Y de afuera Saul Steinberg, un rumano nacionalizado estadounidense, Chumy Chúmez, un español, y muchos otros.

***

Un dibujante de terror

Salvador Sanz, editor y autor de las revistas Catzole y Legión, entre otras, también tuvo su stand y protagonizó la segunda clase abierta de la noche. Como muchos colegas, Sanz comenzó autoeditando sus trabajos y haciendo storyboards para vivir, hasta que en 2005 empezó a dedicarse profesionalmente al cómic. Ahora está en proceso de dibujo de los últimos números de la revista Fierro y, paralelamente, produce el segundo libro de “El esqueleto”, una obra de la editorial Ovnipress.

¿Qué otros proyectos tenés?

Estoy trabajando para una película de terror nacional que se llama Necronomicon y sigo trabajando como ilustrador. Planeo ilustrar un relato de Lovecraft, de quien ya hice uno hace dos años, “La llamada de Cthulhu”, para la editorial Pictus.

¿Cómo definís tu estilo?

Trato ser realista, naturalista. Mis ideas las pienso siempre en situaciones reales y después paso al papel. El hiperrealismo no me sale, sí trato de ser figurativo manteniendo un estilo de cómic. Tengo influencias del manga y del cómic europeo. Como artista preferido te puedo nombrar al francés Moebius.

Dijiste que la música te inspira para dibujar, ¿qué escuchás?

Mucho tiempo escuché heavy metal y rock. Hoy escucho de todo, pero me gusta la música climática, atmosférica, por eso me puede gustar algo más electrónico también. El rock y sus variantes tienen la estética que busco, me parece que necesito escuchar eso para crear.

¿Cuánto tiempo te lleva una viñeta?

Una hora más o menos.

¿Quién es tu autor argentino favorito?

No tengo uno. Me pasa que cada tanto redescubro clásicos. De repente compro algo de Juan Giménez, Juan Zanotto, Alberto Breccia, o mismo Francisco Solano López.

¿La inspiración viene sola o hay que trabajarla?

Son las dos cosas. A veces uno es afortunado y se te ilumina una idea que decís “¡mirá que copado esto!”. Pero lamentablemente uno no es tan creativo todo el tiempo, entonces tenés que esforzarte y sentarte a dibujar hasta que salga algo.

Actualizado 21/02/2017

Feb 21, 2017 | Comunidad

En el Parque Rivadavia, a metros de la entrada principal, diez personas se sientan en ronda sobre el pasto y despliegan una bandera azul que los identifica. Ellos conforman la Coordinadora Cromañón. “No debatimos sobre quiénes son los responsables de lo que pasó sino que trabajamos por el bienestar y la salud de los sobrevivientes y familiares”, afirma María Celeste Oyola, integrante del grupo.

Es justamente un ataque a la salud de las víctimas -y a la salud pública de los porteños- lo que los vuelve a convocar. “Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”, se queja Daniel Romano, sobreviviente, quien desde entonces está sin asistencia psicológica.

Miembros de la Asociación de Profesionales del hospital, que prefieren resguardar su identidad, se acercaron a la reunión abierta y contaron que la medida fue tomada por los directivos, quienes esgrimieron una auditoría de 2016 -a la cual los profesionales no accedieron- para desplazar al terapeuta a cargo del programa. El argumento es que no está habilitado para atender pacientes por pertenecer a la categoría “escalafón general”. Más allá de esto, otro psicólogo del Alvear subraya la lógica empresarial en la decisión: “El espacio lo dan de baja porque ven que se atiende poca gente. Pero la atención debe estar disponible para que la use cualquiera, cuando la necesite”, sostiene.

La ley N° 4.786, sancionada por la Legislatura de la Ciudad en noviembre de 2013, garantiza la reparación integral de los sobrevivientes y familiares de la tragedia de Cromañón. Sin embargo, desde la Coordinadora repasan todos los obstáculos que hubo desde ese momento. “El GCBA demoró catorce meses en reglamentar la normativa. Y al día de hoy no hay programas ni en Salud, ni en Trabajo, ni en Educación”, plantea Celeste Oyola. Además, según ella, espacios como el del Alvear deberían brindarse en todos los hospitales núcleo de la Ciudad, y esto no sucede. “Desarman el único eslabón fijo al que pueden acceder los sobrevivientes”, denuncia.

“Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”.

Una terapeuta de la Asociación de Profesionales enfatiza en que este golpe a la salud pública afecta a la comunidad en general y deja sin trabajo a un especialista con más de diez años de trayectoria. Hasta el momento las autoridades no recategorizaron al psicólogo a cargo, ni nombraron a otro para que los pacientes puedan seguir atendiéndose. “La experiencia muestra que cuando cierran uno de estos programas, no abren más”, remarcan desde la Asociación.

Desde la Coordinadora se comunicaron con el responsable de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno porteño, Ricardo Picasso. “Nos dijo que iban a cambiar de psicólogo y listo, que no hagamos política con esto”, relata Nicolás Pappolla, otro sobreviviente de Cromañón: “No tienen en cuenta lo difícil que es para un afectado generar un vínculo con su terapeuta, lograr lo que se conoce como transferencia. No da lo mismo que sea cualquiera”.

Daniel Romano, otro obreviviente, cuenta: “Pasé por varios lugares antes de llegar al Hospital Alvear. Primero un centro en La Matanza y después me derivaron al Posadas. Ahí con los compañeros no sentimos un buen trato. Nunca elaboré un vínculo con el terapeuta, y eso es lo que conseguí en los últimos dos años. Es difícil establecer la confianza necesaria con el psicólogo, sentirse respetado, lograr un ida y vuelta”. Y, con un tímido orgullo, Daniel agrega: “Yo no podía ir a una entrevista de laburo, no me relacionaba con mi familia. Hoy rompí esa fobia social. Tengo trabajo estable, conseguí armonía familiar y paré con los ataques de pánico, es súper valioso”.

“Cuando vas a terapia desnudás el alma. Eso no se puede hacer ante cualquiera. Uno habla desde lo más profundo, desde los dolores, los miedos, las contradicciones”, explica Celeste, quien ya padeció una situación de indefinición parecida, en abril del año pasado, cuando el Gobierno Nacional despidió a profesionales del Centro Ulloa, que brindaba una asistencia como la del Hospital Alvear. Y mientras la Coordinadora Cromañón peleaba por la reincorporación de los psicoterapeutas y la reapertura del espacio –lo que finalmente lograron–, nadie les garantizaba la continuidad del programa. “Fue un manoseo y una incertidumbre terribles. Volví a tener ataques de pánico, un retroceso que no había tenido en once años”, confiesa Celeste. Con los años en la Coordinadora han perdido las esperanzas con el Gobierno de la Ciudad. “Ellos creen que sólo nos interesa la actualización de un subsidio. Y los reclamos van más allá de eso”, afirman.

Está en juego la salud de quienes salieron con vida de una de las tragedias más grandes de la historia argentina. En diciembre de 2004, en el boliche República de Cromañón, murieron 194 personas. “Desde entonces, son 17 los sobrevivientes que se suicidaron. Esas eran pérdidas evitables”, dice Celeste. Por eso, desde la Coordinadora, hacen hincapié en que lo que pasó no fue un hecho aislado. Como reza la bandera azul de la agrupación, Cromañón nos pasó a todos.

Actualizado 21/02/2017

Feb 16, 2017 | Entrevistas

En un pedazo de basural recuperado, al costado de las vías, dentro de un terreno que pertenece a Ferrocarriles Argentinos se encuentra la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo Pimentel es el presidente de esta organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente y autogestiva. Es hijo de Eduardo Pimentel, socio fundador de la APDH a nivel nacional, trabaja hace más de treinta años en la defensa de los Derechos Humanos y en entrevista con ANCCOM habló de la situación actual en la que se encuentra esa difícil tarea.

¿Cómo es trabajar en la defensa de los derechos humanos en este nuevo período, a partir del cambio de gobierno?

Y, se hace más cuesta arriba. O sea, los funcionarios del PRO, algunos, no todos, son insensibles. Por ejemplo, nos tocó defender el caso de un joven, Gabriel Blanco, que ocurrió en el 2007,en el barrio La Borgward. Él se drogaba y robaba. Lo que pasa es que la policía quiso que robe para ellos y éste pibe se negó. ¿Qué le dijo la policía? “De acá en más te vamos a hacer la vida imposible, o terminás dentro de una bolsa negra o te metemos preso y te inventamos una causa”.

La cuestión es que él logra salir de la droga con un grupo de jóvenes que ayudaban a los pibes del barrio y un día inventando un motivo, la policía lo detiene. A la madrugada siguiente llega un patrullero a la casa de Gabriel diciendo que se había ahorcado en el calabozo… cuando en realidad estaba todo golpeado. A los tres años del hecho logramos que fueran presos tres policías. Hasta el 10 de diciembre de 2015 los abogados defensores de la policía le pedían prisión domiciliaria al mismo tribunal que tiene la causa ahora, y en tribunales decían que no, “no se puede por la carátula”, que era tortura seguida de muerte.

Quien conduce el bufete de abogados que defiende a los policías, es el actual presidente del bloque del Pro, el señor Racanelli, si se le puede decir señor. Él hace lobby, habla con fulano, con mengano, con la Suprema Corte de la Provincia y la cuestión es que a los primeros días que asume Macri y Vidal le dan a los policías la prisión domiciliaria. En marzo llaman a debate oral. Empiezan los testigos y vemos como el tribunal ninguneaba a los que habíamos llevamos nosotros que eran los pibes presos, los familiares, la gente de los barrios. Al quinto día se termina el juicio y solo se toman dos horas para dictar sentencia, ¡una locura! El veredicto: “Absueltos todos de libre culpa y cargo. El joven se suicidó”. La misma justicia con dos signos políticos distintos actúa de una manera y de otra. Cuando estaba Néstor Kirchner y Cristina, que eran pro Derechos Humanos… bueno, los tipos se adecuaban y hacían respetar el código. Vino el hombre que dijo “Se va a acabar el curro de los Derechos Humanos” y cambió la práctica y la filosofía de administrar justicia.

Y en ese sentido… ¿Cómo ve la APDH los dichos del presidente sobre la cantidad de desaparecidos?

Para nosotros cuando el Presidente se lo dijo a una periodista extranjera fue muy canallesco. Pero ahora lo reafirma con una resolución del ministerio de Justicia donde dice “no señores, del ´76 al ´86 hubo 6.500 desaparecidos y 1.200 más del ´73 al ´76”. Y no son 30.000, son más. Porque si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó. O en el 2010 atendimos a un hombre y a una mujer mayor, dos hermanos, que recién en ese momento venían a denunciar la desaparición de un hermano en 1976 porque durante los años anteriores tuvieron miedo.

¿Y por qué creés que el actual gobierno decidió cuestionar el número de desaparecidos?

Porque quieren terminar con los procesos judiciales a los militares y quieren que todos los que estén presos vayan a prisión domiciliaria. Vas a ver que si Macri gana la primera elección que viene ahora, sale con el indulto. Entonces va a decir “acá en la Argentina hubo un problema grave pero chau, a otra cosa, damos vuelta la página”. Esto dice el Pro. De hecho, el gobierno le ha restado mucho presupuesto a los jueces para que tengan prácticamente full time para dedicarse a los juicios de lesa humanidad. Pero los organismos de Derechos Humanos no le vamos a permitir a ningún gobierno que ningunee ni con la cifra, ni que atrase los procesos judiciales. Los militares por más de que tengan entre 80 y 90 años son la referencia ideológica de un sector de la ciudadanía que todavía cree que está bien lo que hicieron. Que dicen “hubo una guerra”. No, no hubo una guerra. Hubo una violencia institucional y un genocidio de parte del Estado. Hubo una violación sistemática de Derechos Humanos de parte del Estado y por eso la figura es delito de lesa humanidad y no prescribe nunca.

«si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó», dice Pablo Pimentel.

Con respecto al continente, sobre todo ahora que ganó Donald Trump ¿Cómo ven los organismos de Derechos Humanos y sobre todo la APDH la defensa de los derechos humanos a nivel regional?

Bueno hubo un cambio evidentemente. En el comienzo del milenio es como que habían resurgido en América Latina los aires de los libertadores ¿no? Hubo un resurgimiento con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Lugo, con Lula. En chile con Bachelet. Todo este período, estos últimos 15 años del 2000 al 2015 hubo un resurgimiento de partidos nacionales y populares. Populistas en algunos casos. En la Argentina hubo gobiernos populistas, no populares, porque si realmente hubiesen sido populares se hacía un cambio de estructura y no ganaba este señor. Pero bueno, vivimos toda una situación que ahora vos fijate pasamos de una centro izquierda a una derecha muy derecha ¡Y en todo el mundo! Ahora con la frutilla enorme de la torta: el tío Sam, con Donald Trump, qué bueno, lo que va a traer es más discriminación, ya lo ha dicho este hombre “no se van a quedar los indocumentados, se van a tener que ir y le voy a hacer pagar al presidente mexicano el murallón”. Yo creo que se viene más derecha, se viene un mundo convulsionado, un mundo de guerras triviales. En áfrica, guerras triviales significa guerras entre etnias o por religión. En centroamérica se matan por la droga.

¿Por qué creés que se dio este giro tanto en Latinoamérica como en el mundo de una situación más progresista a una política de derecha?

Yo creo que la derrota de estos gobiernos populistas viene porque no hubo una ética, una coherencia y no hubo un diálogo permanente con el pueblo. Por ejemplo, en nuestro país los últimos dos períodos de Cristina estuvieron caracterizados por la soberbia, por no atender o no hablar con los que pensaban distinto. Nosotros lo vivimos con los Quom cuando los acompañamos que estuvieron acampando en la 9 de julio. Cristina nunca los recibió para darles una solución. Además por la corrupción. Vos no podés ser un tipo que propone justicia social y tener funcionarios altamente corruptos.

Por otro lado, porque no llegaron a aplicar métodos de transformación profunda. En el 2008, acá en Desarrollo Social, viene una asesora de Alicia Kirchner y nos reúnen a mí y a unos curas y dirigentes sociales y nos preguntan cómo veíamos los planes sociales. Y yo les dije “miren hasta acá está bien pero hay que pegar una vuelta de rosca. Tenemos a Moreno que defiende que no entre lo importado.Tenemos un potencial en un montón de pibes y pibas que están en Argentina Trabaja que hay que formarlos como torneros, auxiliares de farmacia, como obreros especializados en la industria metal mecánica o la del cuero. Hay que formarlos uno, dos años y seguirles pagando, que limpien, que pinten, pero que se formen. Y la Argentina, del presupuesto nacional que abra industrias para producir los insumos que las industrias actuales necesitan y traen de afuera. Entonces generamos puestos de trabajo, el puesto de trabajo genera plusvalía que es ganancia y la ganancia autofinancia el sostenimiento del trabajador. Eso va a ser más digno que estar dependiendo de punteros”. La piba dijo “muy bueno, lo elevo y te llamamos”. Pero a mí nadie me llamó, porque producir eso era hacer la revolución de verdad y liberar a nuestro pueblo del sometimiento y sostenimiento de la pobreza. Néstor y Cristina, que parece que intentaron hacer las cosas bien, integraron pero hasta la mitad. Aplicaron métodos populistas donde lo que hicieron fue de alguna manera subsidiar la pobreza,no hicieron cambios profundos.

El otro problema es la profunda crisis en los partidos políticos. Los grandes liderazgos no han dejado reemplazantes. No han preparado cuadros políticos.

¿Pero por qué creés que en Estado Unidos gana Tump?

Porque ante las crisis socioeconómicas, los individuos se encierran egoístamente en sus núcleos, en sus ombligos y les molesta todo lo que es de afuera. Porque nos olvidamos de nuestro pasado, somos egoístas. Yo creo que Donald Trump gana porque el mundo se va achicando cada vez más. Hay menos torta para repartir, se la reparten entre algunos. Entonces el inmigrante viene a joder al que vive ahí. El ciudadano norteamericano quiere vivir bien y que no le joda ni el Isis, ni los mexicanos, ni los venezolanos. Como acá, como los argentinos que dicen “no, los negros éstos que vienen de Bolivia, no, que se vayan”.

¿Y Cuáles son los nuevos desafíos ahora?

Ahora creo que los desafíos quedan en el pueblo. Pero ahora el pueblo latinoamericano se empoderó de Derechos entonces no se va a dejar joder así no más.Una de las cosas que tenemos que hacer quienes militamos en temas sociales y políticos es no irnos de esta tierra sin socializar en ustedes todo lo que sabemos. Y yo digo “jóvenes argentinos y latinoamericanos del mundo júntense” ya no a debatir un modelo de país sino hay que debatir un modelo de mundo. ¿Qué mundo queremos? ¿Un mundo contaminado o libre? ¿Un mundo inclusivo, con todos adentro, o un mundo que discrimina?

Feb 16, 2017 | Géneros

María Marta González y Alberto Di Totto obtuvieron la guarda de Ludmila en 2015 y comenzaron a llevársela a su casa en forma contínua, con permiso de su padre biológico, quien no podía tenerla consigo. Luego de un tiempo, la guarda le fue ofrecida por el juez sólo a María por no estar casada con su cónyuge: “Para esa altura ya la sentíamos como una hija, no queríamos que terminara en un hogar, como le pasó a sus hermanos. Cuando Ludmila cumplió 17 años, nos avisaron que podíamos empezar los trámites de adopción para que ella tuviese el apellido de Alberto”, asegura María.

La adopción en la Argentina trae aparejado muchas controversias y dudas. En 1997 se sancionó la ley 24.779 que estableció las disposiciones generales para la adopción plena y simple. Conjuntamente se indicaron ciertos requisitos, como por ejemplo, que quienes quieran adoptar tengan una edad mínima de 30 años y haya al menos 18 de diferencia entre ellos y quienes pasarían a ser sus hijos/as. Al mismo tiempo, se incorporó la posibilidad de que personas solteras también puedan obtener la guarda de algún niño/a. Recién siete años después, en 2004, se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) con el fin de unificar a los aspirantes a lo largo y ancho del país. Es a partir de este registro que los postulantes pasan a formar parte de un listado común que los habilita a obtener la guarda de un menor de cualquier jurisdicción. Tras la sanción del Matrimonio Igualitario en 2010, se habilitó a las parejas de igual género a adoptar estando casados y fue con la sanción, en agosto del 2015, del Nuevo Código Civil y Comercial que solo comenzó a ser necesaria la convivencia como requisito para la postulación.

Decididos a adoptar, Mariela y Mariano iniciaron sus trámites hace seis años: “Presentamos la carpeta de inscripción en 2010 y en 2011 hicimos nuestra primera preinscripción. Antes de que cambie la ley, te tenías que reinscribir cada año, ahora es cada dos. En 2014 nos llamaron para darnos nuestra primera guarda”, cuenta Mariela. Luego de quince años de casados, ellos fueron la primera pareja en adoptar en el Hogar Felices Los Niños en más de diez años. Iniciados los trámites y después de seis años de espera, se convirtieron en padres al recibir la guarda de dos hermanitas de cuatro y siete años, Thalía y Aimara. “En 2015, un año después de haber perdido la guarda de Carlito, un bebé de seis meses, nos dieron a las nenas. Aún hoy continuamos en guarda. Nuestro legajo todavía está en la cámara porque el padre apeló la adoptabilidad de las chicas. Aunque la Cámara no dio lugar a esa posibilidad debido a las malas condiciones en las que se encuentra, tenemos que esperar que baje nuestro legajo a Primera Instancia para pasar a la etapa final.”, aclara Mariela.

A partir de su puesta en marcha, la ley de Adopción -se sancionó el 28 de febrero de 1997 y fue promulgada el 26 de marzo del mismo año- permite que sea solo a quienes hayan cumplido los 30 años o están casados hace más de tres años. La duración de la guarda es fijada por un Juez y no puede ser menor a seis meses ni mayor a un año; y solo después de esos seis meses es puede iniciarse el juicio de adopción. Se debe tomar conocimiento de las condiciones personales, edades, aptitudes del o de los adoptantes priorizando las necesidades e intereses del menor.

Con la creación del DNRUA y la sanción del matrimonio igualitario, las posibilidades de adoptar se han expandido aunque sigue habiendo demoras.

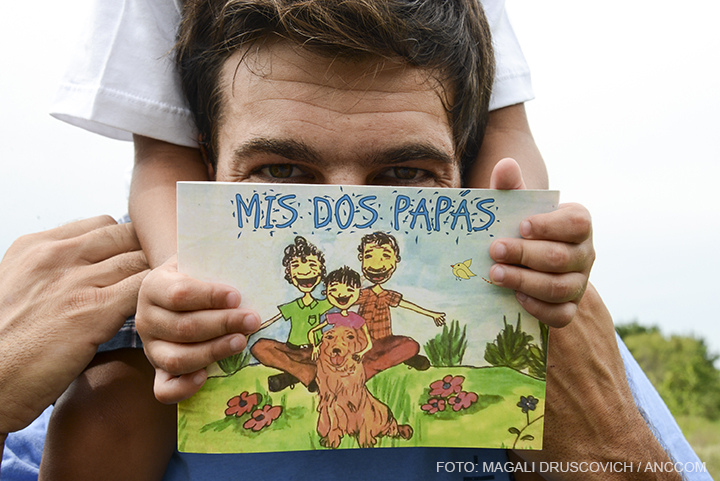

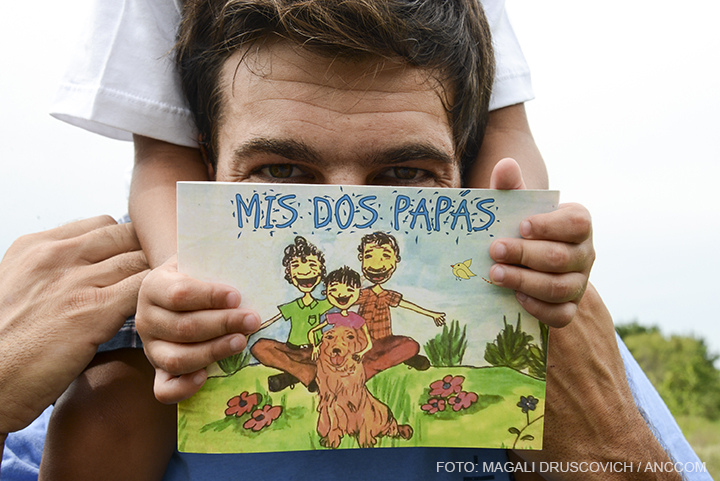

Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”.

Una ayuda para el viaje

El DNRUA se creó en 2004, con el fin de “armonizar todos los registros y que la información se centralice. De esta manera, posibilitó a todos aquellos que querían adoptar, a ser aspirantes en todo el país dado a que ahora se encuentran incorporados a la red federal”, explica el abogado Miguel Unamuno. Las personas que deseen ser adoptantes primero tienen que pasar por un proceso de inscripción que requiere de ciertos requisitos como estar casados entre sí, conviviendo. También puede inscribirse una persona soltera; debe tener 25 años como mínimo y residencia permanente en el país. Se realizan una serie de evaluaciones: una socioambiental, una psicológica y una médica. Posteriormente, el postulante recibe un código que le permite tener acceso a la ficha de adoptabilidad a través del sistema, donde podrán poner las preferencias adoptivas con respecto a los perfiles de los niños que está dispuesto a adoptar. En la actualidad, la base de datos informática de esta dirección cuenta con 5.705 postulantes inscriptos: “Si se tiene en cuenta los perfiles adoptivos, un 92% prefiere niños de hasta un año, el 31% hasta los seis años, pero cuando se trata de niños de 12 años solo un 0,70% los pone en su ficha de adoptabilidad”, asegura la psicóloga Cynthia Rotman.

Unamuno explica que “si el chico es de Capital Federal, buscamos allí, si no surge el postulante, se amplía hacia los sectores circundantes a la ciudad. Como última opción empieza a trabajar el registro único, que articula una búsqueda en todos los registros”. “Previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, existe una instancia llamada ‘vinculación’, afirma Rotman: “Un proceso donde se producen encuentros entre el menor y los posibles adoptantes acompañados por un equipo técnico”. Una vez que finaliza esta etapa, el juez dictará sentencia de guarda con fines de adopción que no puede exceder el plazo de seis meses. Por último, se inicia el denominado juicio de adopción que otorga seguridad jurídica al menor, quien comenzará a gozar de la condición de hijo.

María Sol, comenzó los trámites en el registro para adoptar cuando estaba en pareja con otra mujer, pero en el medio del trayecto dado que se separó, tuvo que continuar sola. Pudo hacerlo porque no estaban casadas y todos los trámites estaban a su nombre.“Lo más arduo de la adopción es la espera”, explica. La ansiedad era moneda corriente del día a día cuando enfrentaba una infinidad de trámites, participaciones en talleres y análisis psicológicos. Finalmente consiguió la adopción de la nena: “Imposible no sentir que hasta lo más fatídico valió mil veces la pena” expresa entre lágrimas.

Nuevas posibilidades, pero con impedimentos

El debate sobre la legislación que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en la Argentina a partir de la campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT). De esta manera, a partir del 15 de julio de 2010 nuestro país permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto vino acompañado con el derecho de adoptar en forma conjunta, es decir, una adopción homoparental, manteniendo los requisitos que ya se pedían anteriormente.

En 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, todas las parejas pueden acceder a la unión convivencial, obteniendo ciertos derechos jurídicos aún cuando no se contraiga matrimonio, pudiendo, a su vez, ser reconocidos, al establecerse las nuevas normas, como posibles adoptantes. A leyes como las del matrimonio igualitario o identidad de género se suma ahora el reconocimiento de la denominada “triple filiación”, aceptando así nuevos modelos de familia que hasta ahora carecían de sustento jurídico.

María Rachid, ex legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y socia fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) explica que “por un planteo que hizo la Federación, nosotros logramos que los registros civiles de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, reconocieran la triple filiación en algunas familias. Dos mujeres que tienen un hijo con un amigo varón o dos varones que tienen un hijo con una amiga mujer; donde esa mujer o ese varón no son donantes, son papá y son mamá. Podría ser el caso de una pareja heterosexual también donde se incorpora una tercera persona a esa filiación por algún motivo”.

Sin embargo, Rachid cuenta que, cuando se pone en vigencia el Código Civil, solamente reconoce dos filiaciones por miedo a que a las parejas homoparentales les impongan la filiación del donante. El código estaba desactualizado antes de entrar en vigencia dejando afuera la triple filiación a menos que la justicia declare inconstitucional esta parte. Una vez reconocida la triple filiación, el RENAPER decidió lanzar una hoja de inscripción para todos los registros civiles que dice: primer progenitor, segundo progenitor, tercer progenitor.

“Otra cosa que eliminó el Código Civil fue la parte del proyecto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, todo el capítulo de gestación, el mal llamado “alquiler de vientre”. Nosotros le llamamos gestación solidaria porque aunque hay intercambio de dinero en algunos casos, también hay mucha solidaridad por parte de esa mujer que durante nueve meses gesta un bebé, pone el cuerpo para gestar un hijo para otra pareja. Nosotros incluso presentamos un proyecto de ley de gestación solidaria para regular el estatuto”, sostiene Rachid.

Otro caso interesante fue el de Nicolás e Ignacio que son los padres de Thiago. Los dos tenían muchas ganas de ser papás y decidieron lograrlo. Ignacio asegura que “cuando apareció Thiago fue como si ambos se hubiesen adoptado, ellos lo eligieron a él y él los eligió a ellos”. Todavía hoy consideran que ese momento fue sumamente especial y aseguran que todo a su alrededor fue como un contexto de amor, fueron acompañados por ambas familias y por sus amigos, lo cual hizo todavía más perfecta la llegada de Thiago. Su hijo está con ellos desde bebé. Pasaron por una guarda de un año hasta que se dió la adopción plena, lo que les permitió tramitar el documento – en el cual figuran los apellidos de los dos papás- un día que recuerdan como uno de los mejores de su vida.

Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”. La decisión de llevar a cabo este proyecto tuvo un incentivo: cuando Thiago empezó a ir a la guardería todas las notas decían “Queridas mamis” o todas las canciones eran acerca de mamás y papás. Cuando empezó sala de dos se juntaron con las maestras para plantearles que, desde su lugar, hablaran sobre los diferentes tipos de familias, para que Thiago también se pueda sentir representado. “Cuando vos pensás en abandonar lo primero que tenés que hacer es seguir, es hacer la contraparte”, aseguran Nicolás e Ignacio.

Flavia Massenzio es la secretaria de Asuntos Jurídicos de la federación LGBT y desde fines del 2014 también coordina la Defensoría LGBT, que es un espacio creado por la asociación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Massenzio está convencida que el establecimiento del registro único mejoró y agilizó todos los trámites de adopción. Aún cuando está afectada en forma personal por estas modificaciones, ya que está en pleno proceso de adopción con su esposa en el que tienen en guarda a una nena de cinco años. “La ley nos da derechos, no abre cabezas”, asegura y agrega que “si bien se logró el objetivo en materia jurídica falta mucho para alcanzar la igualdad real en el cotidiano de todos los días, sino no serian necesarios los espacios como el LGBT o la Defensoría. El camino para achicar esa brecha en una igualdad jurídica y una igualdad real es una política pública, es trabajar la comunicación, hablar sobre los derechos de las personas sin importar su orientación sexual, es visibilizar para romper con los prejuicios”, asegura.

Se emociona al hablar de su hija: “Estefi no encuentra diferencias entre nuestra familia y otras . No la educamos de esa manera, así que cuando le preguntamos sobre el tema nos dice que el color de pelo es distinto o que las camperas que usamos son distintas. Todos deberíamos educar en la igualdad y no en las diferencias”, sostiene firmemente.

Actualizado 15/02/2017