May 11, 2017 | DDHH

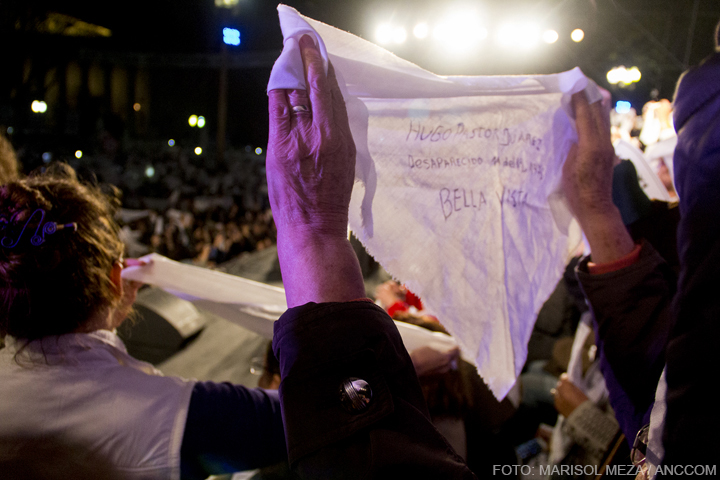

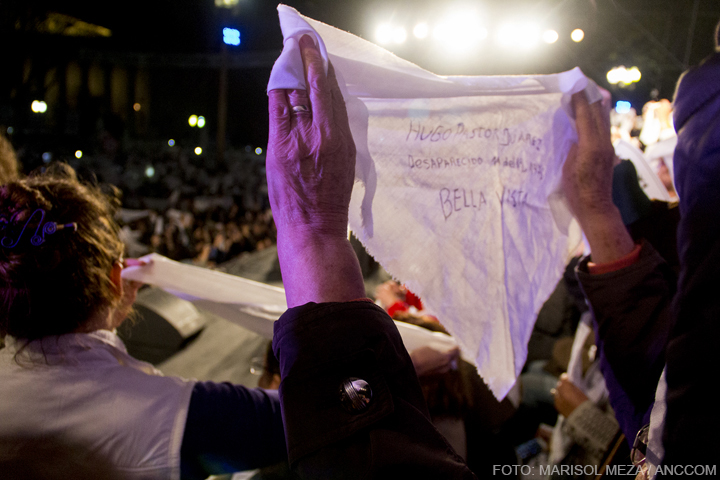

Fue el día en que la Plaza se tiñó de blanco. El día en que la Plaza se cubrió de cientos de miles de pañuelos blancos, multiplicados para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que extendió el beneficio del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Ante la multitud y la bajo la consigna “Señores Jueces. Nunca más. Ningún genocida suelto”, los organismos de derechos humanos reclamaron un freno institucional -con el compromiso de los tres poderes del Estado- al pronunciamiento del Poder Judicial. La Plaza desbordó antes del inicio del acto, con las Diagonales Norte y Sur repletas y la Avenida de Mayo cubierta hasta el Congreso. Muchos no pudieron llegar y los organizadores calcularon la movilización de más de medio millón de personas. También hubo marchas en diferentes ciudades del país.

“La democracia se construye entre todos, todos los días”. La frase de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, resonó como una síntesis de la acción de resistencia. Desde el escenario central montado delante de la Pirámide de Mayo, Carlotto fue oradora junto a Taty Almeida, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares y Detenidos por Razones Políticas. Antes de los discursos, los organismos agradecieron al colectivo Memoria, Verdad y Justicia por levantar la marcha prevista para hoy.

“Señores Jueces. Nunca más. Ningún genocida suelto”, fue la principal consigna del acto. Arriba del escenario, organizaciones de Derechos Humanos repudiaron el 2×1 con sus manos alzadas.

“En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos de derechos humanos decimos bien fuerte: nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina”, subrayó Almeida.

Tras gritar “el pueblo unido jamás será vencido” y corear la consigna con la multitud, Almeida comenzó la lectura del documento. “Todos los que estamos acá repudiamos esa decisión que tomó la Corte Suprema. Ese 2×1 afectó a toda la sociedad”, subrayó. Y entre cánticos emotivos y abrazos simbólicos, agradeció el apoyo de organizaciones sindicales, políticas, barriales y, especialmente, a la textil que donó los pañuelos que se repartieron en las distintas intersecciones aledañas a la Plaza. “El pañuelo es símbolo de los 30.000. El pañuelo es lucha”, subrayó.

Y advirtió: “Nuestro pueblo no merece ser condenado al olvido. Los responsables de esta decisión fueron los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco”. Además, recordó que “la Ley del 2×1 (que se sancionó en 1994) nació como necesidad de descomprimir las cárceles por las demoras en la propia Justicia”. La norma fue derogada en el año 2001.

“La democracia se construye entre todos, todos los días” dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Ayer, el Congreso también dio una señal en la dirección del reclamo que se escuchó en la Plaza: sancionó en tiempo récord una norma que intenta poner un límite a la aplicación del beneficio que la Corte habilitó para Carlos Muiña, represor en el centro clandestino montado en el Hospital Posadas en 1978.

Con un timbre de voz agudo e imponente, Cortiñas saludó a todos “los hijos e hijas del corazón” con un fuerte “quiero y queremos justicia”. Remarcó que “los delitos de lesa humanidad no son comunes”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2×1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”, destacó.

Entre medio de los abucheos contra los integrantes del Tribunal, Cortiñas afirmó que “la Corte pretende soltar a Jorge Eduardo Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Miguel Etchecolaz, al capellán (Christian) Von Wernich, y pretende liberar a cientos de genocidas más que caminarían al lado nuestro y de ustedes”.

“Señores jueces, escuchen: Nunca Más”, se pronunció Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas cuando las agujas había pasado las 19:00. Con firmeza declaró que “nunca se hizo justicia por mano propia, por eso este fallo es un indulto a nuestra historia.” Y advirtió: “Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Esto no sólo es riesgoso para nuestros nietos sino para toda la sociedad”.

“El pañuelo es símbolo de los 30.000. El pañuelo es lucha”.

Una de las tantas que lució la tela blanca en la cabeza fue Elvira Sack, de 58 años. En diálogo con ANCCOM contó que no quiere volver a vivir “el horror de la dictadura” con la liberación de genocidas condenados. “Vine sola, pero en representación de mi generación y de las siguientes”, subrayó.

Sobre la calle Reconquista, Rosa Herrera, de la Liga Argentina de Derechos Humanos, festejó la numerosa asistencia. “Necesitamos -y es nuestro deber- expresar nuestro repudio ante este fallo. No tienen legitimidad para violentar nuestros derechos”, subrayó en diálogo con esta agencia.

Carlotto cerró el acto. “Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2×1 a genocidas y represores. Estas acciones nos llenan de esperanza y gratitud”, subrayó.

Resaltó la necesidad de que “los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta Plaza”, y pidió que la “corporación judicial” escuche el pedido. “Haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Alzaremos nuestra voz contra el olvido”, puntualizó.

Poco antes de las 19:30, Carlotto llamó a levantar los pañuelos y a reclamar justicia por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Almeida sumó el pedido por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala. Entonces sí, la Plaza se tiñó completamente de blanco.

Nora Cortiñas saludó a todos “los hijos e hijas del corazón” con un fuerte “quiero y queremos justicia”, junto a Taty Almeida.

Las Madres junto a diversas organizaciones de Derechos Humanos con la inmensa bandera que decoraba el escenario: «Señores jueces, Nunca más, Ningún genocida suelto».

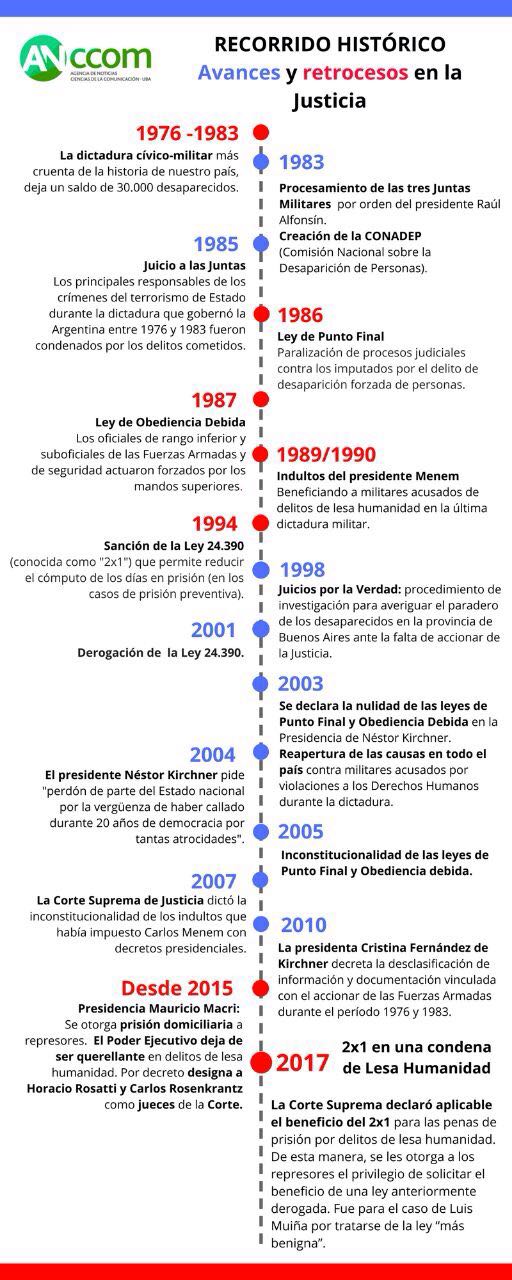

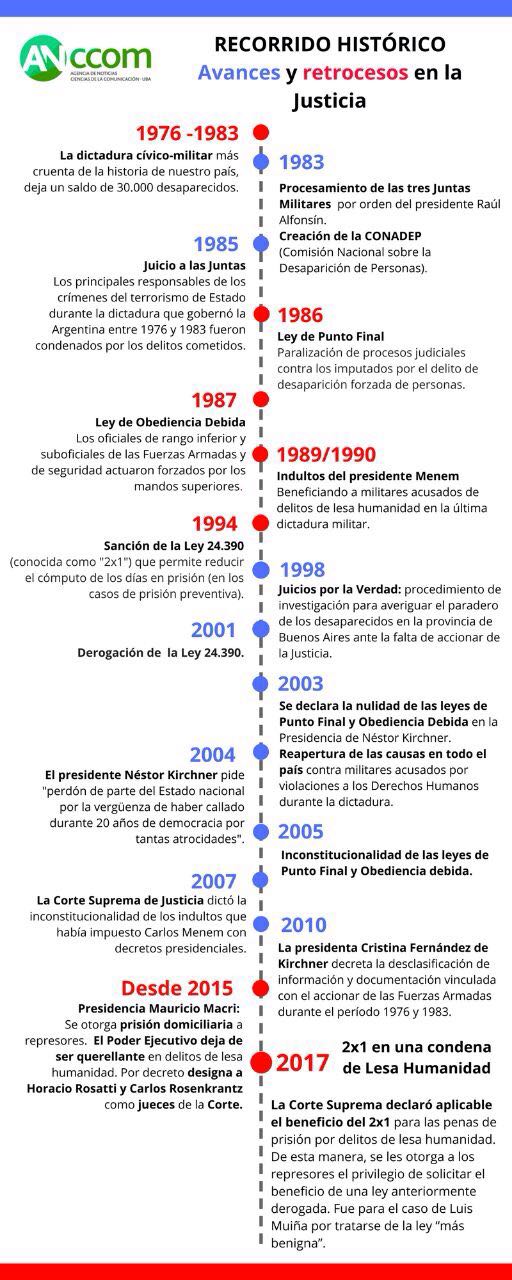

Mirá la infografía sobre avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos:

Actualizada 12/05/2017

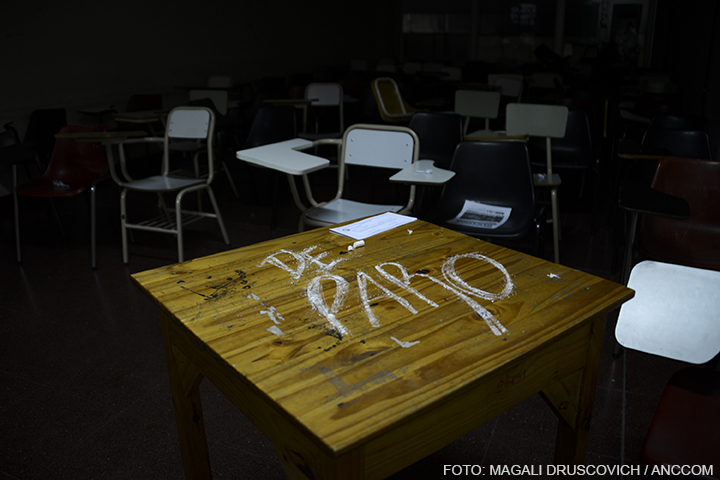

May 10, 2017 | Comunidad

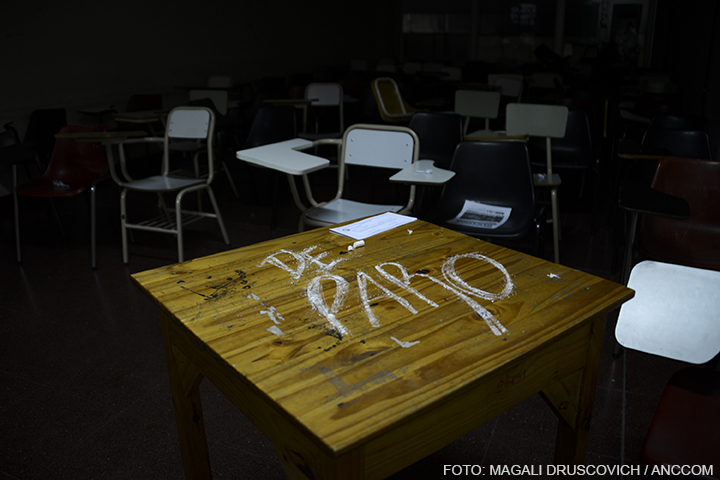

Las federaciones Conadu, Conadu Histórica y Fedun que nuclean a los docentes e investigadores universitarios cerrarán esta semana una medida de fuerza inédita en la última década y en el marco del dilatado conflicto docente: siete días de paro que incluyeron clases y acciones públicas para visibilizar el reclamo por un aumento salarial del 35 por ciento. El epílogo de la protesta se dibujará el martes con una nueva Marcha Federal Universitaria desde Congreso hasta Plaza de Mayo con la participación de docentes, no docentes y estudiantes.

Con protestas y reclamos en diferentes puntos del país, la medida de fuerza tuvo un capítulo especial en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 6 reuniones paritarias, las dos gremiales docentes de la UBA, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) y la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) ratificaron el rechazo a la oferta del gobierno nacional de un 18 por ciento que se terminaría de pagar en 2018.

Según Federico Montero, secretario general de FEDUBA, el reclamo de los profesores universitarios excede la recomposición salarial. “En términos más generales es una discusión sobre el presupuesto universitario que ha disminuido en relación al porcentaje del PBI”, puntualizó.

Además, el titular de FEDUBA advirtió que los docentes buscan poner en la mesa de discusión “la cuestión del sistema de producción científica que atraviesa una crisis que no se ha resuelto”. Tanto FEDUBA como AGD coinciden en exigirle al gobierno nacional que cumpla con su compromiso de llevar a cabo un plan para regularizar la situación de los docentes contratados y de los ad honorem, según estaba estipulado en el acuerdo de 2016.

“Es muy sencillo, los índices que se vienen publicando marcan que la inflación va a rondar un 25% y nos ofrecen un 18%, siete puntos menos. Eso sin contar lo que perdimos el año pasado de nuestra capacidad de ahorro y de salario con una inflación del 45% y aumentos del 34%” declaró Santiago Gándara, secretario general de AGD, consultado por esta agencia.

La medida de fuerza se tradujo en clases públicas en las estaciones de subte, frente al Ministerio de Educación, en la puerta del Rectorado y en el Polo Científico Tecnológico, además de en cada una de las Facultades. A la vez, se realizó una bicicleteada en el Obelisco, organizada por AGD, en alusión a la actitud del gobierno nacional de posponer la resolución del conflicto a lo largo de las reuniones. “Nosotros venimos con más de 20 días de paro en el año, la novedad es que todas las federaciones coincidimos del 8 al 13, esto fortalece la medida. Incluso en las Facultades donde la adhesión suele ser más débil se notó”, explicó Gándara.

El martes próximo todas las gremiales docentes convocan junto a las federaciones estudiantiles a marchar del Congreso Nacional al Palacio Pizzurno a las 17:00, en rechazo al ajuste en la educación que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. “Participan todas y cada una de las federaciones docentes, estudiantiles y todos los colectivos”, subrayó Montero. Para Gándara “la idea es replicar la movilización del 12 de mayo del año pasado para golpear al gobierno y mostrar la legitimidad de nuestros reclamos. Lo que está claro es que sin respuesta o la misma respuesta en todas las reuniones el conflicto se va a mantener”.

Actualizado 11/05/2017

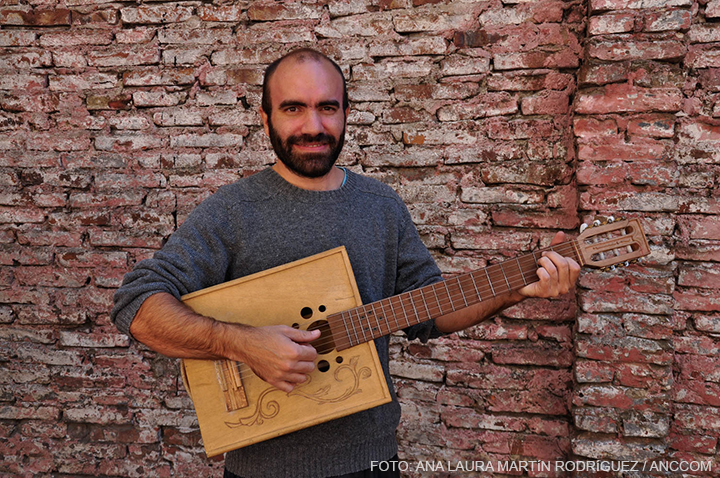

May 10, 2017 | Culturas

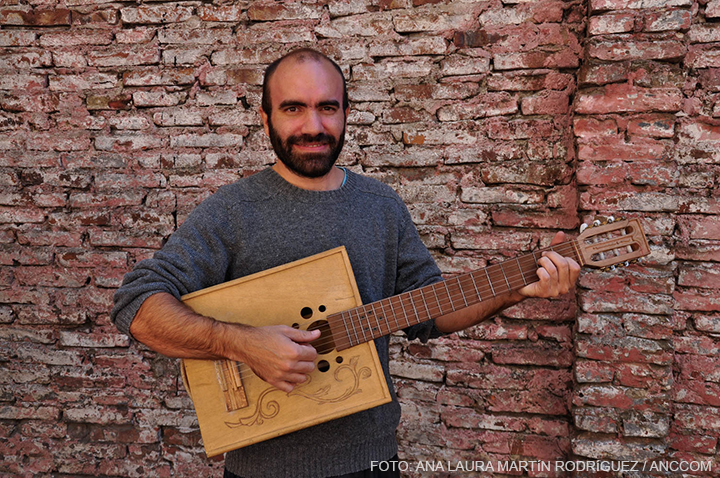

Hacelo Sonar busca un regreso a lo artesanal y a un encuentro genuino con el otro. Curiosear, reutilizar y trabajar con las manos son los ejes de este proyecto musical. Una de sus propuestas son los talleres gratuitos para niños, jóvenes y familias. “Hacemos una introducción al principio sonoro. Los invitamos a experimentar nuestra metodología para armar instrumentos. Les ofrecemos materiales y a partir de ellos les preguntamos cómo los podríamos hacer sonar o qué otros objetos necesitamos para lograr el sonido esperado”, explica Juan Lamouret, uno de los seis amigos, músicos y docentes que crearon este colectivo de educación no formal.

Una botella de plástico puede producir diversos sonidos y cumplir distintas funciones. Un caño de PVC con un globo atado en la punta y un broche de ropa, se convierte en un “lobonete”, como lo llamaron. Los talleres de Hacelo Sonar se dividen en tres momentos: la exploración, el hacer y el sonar. “Desde las ideas de los chicos, que son los protagonistas, se llega a un instrumento”, cuenta Lamouret. El objetivo es generar un espacio donde todos aporten su visión, interactúen y pongan en común sus ocurrencias. “Lo que nos interesa es que el resultado final sea el fruto de la creación colectiva”, expresa Luis Miraldi.

«Hacelo Sonar busca un regreso a lo artesanal y a un encuentro genuino con el otro. Curiosear, reutilizar y trabajar con las manos son los ejes de este proyecto musical».

Creatividad, trabajo en equipo, explorar, jugar. Cuando concluye la etapa de la realización, comienza el hacer sonar. Hay una dirección musical básica que guía a una interpretación en conjunto, para que puedan probar los instrumentos. Y al final, los chicos se los llevan a sus casas. La única forma de conseguir las creaciones de Hacelo Sonar es participando en uno de sus talleres. “Es nuestro imperativo. Muchas veces nos preguntan: ‘¿Dónde los venden? ¡Yo quiero uno!’. Pero no hay productos terminados tipo souvenir. Les decimos: ‘Tengo los materiales, vení y hacételo’”, precisa Lamouret. De allí viene el nombre del proyecto. “Después nos escriben y nos dicen: ‘Mi hijo sigue llevando la guitarra a los actos de la escuela’ o ‘el bombo sigue sonando, lo llevamos a una marcha’”, agrega Miraldi, riéndose.

En 2008, presentaron su proyecto en la Secretaría de la Cultura de la Nación (hoy Ministerio) y fue aprobado. Gracias a eso pudieron llevar sus talleres a escuelas, barrios y comedores de Buenos Aires, viajaron por todas las provincias del país y participaron cinco años consecutivos en Tecnópolis. También fabrican instrumentos de mayor complejidad, como los que hicieron para la orquesta de la Escuela Normal N° 4 de Caballito.

«El objetivo es generar un espacio donde todos aporten su visión, interactúen y pongan en común sus ocurrencias».

Los seis amigos son educadores, maestros de grado, de jardín o de música, y todos tocan algún instrumento, pero ninguno tenía conocimientos previos de carpintería, luthería o máquinas. “Cuando arrancamos no teníamos mucha idea de nada. Fue complementarnos entre nosotros y una búsqueda permanente, y eso es lo que tratamos de llevar a la gente” relata Miraldi y añade: “Nunca pensé llegaríamos a hacer algo así, en 2008 me parecía que era algo para gente de otro nivel”.

“Nosotros, para contarlo, también lo tenemos que vivenciar. Y la mejor forma de aprender algo es haciéndolo, de ahí nuestra propuesta”, subraya Lamouret. Los amigos recuerdan una anécdota que sucedió en un encuentro donde uno de los participantes era ciego. Al principio, pensaron que iban a tener que cambiar la dinámica, para que él pudiera participar, pero se dieron cuenta que no era necesario. “Pudimos visualizar que era un taller en el que podía participar cualquiera, no había que adaptarlo”, señala Lamouret.

Utilizan maderas, pallets, garrafas, baldes de pintura, latas y hasta ruedas de bicicleta. Ningún material es descartado. La idea de utilizar objetos reciclables surgió de la necesidad de hacer la música accesible a todo el mundo. Que sean elementos cotidianos y que no haya una restricción económica que los imposibilite a hacer música, a explorar, jugar y conectarse con el otro. “En esa rueda del reciclado, resignificamos esos materiales que van a ir al descarte para transformarlos en un proyecto social o cultural”, dice Lamouret.

Ya han editado un libro donde comparten los fundamentos teóricos y pedagógicos de su propuesta y el año pasado se convirtieron en asociación civil. Su sueño es convertir el espacio propio que tienen en la calle Melo 195, en el barrio de La Boca, en un centro cultural, un lugar donde puedan combinar sus talleres tradicionales con otros de teoría musical, luthería y con distintas representaciones artísticas.

Uno de los creadores de Hacelo Sonar. Los seis amigos son educadores, maestros de grado, de jardín o de música, y todos tocan algún instrumento.

En el taller utilizan maderas, pallets, garrafas, baldes de pintura, latas y hasta ruedas de bicicleta.

Actualizada 09/05/2017

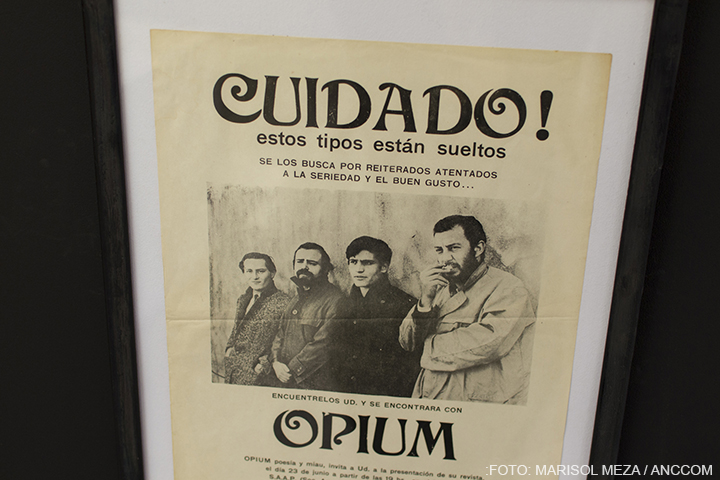

May 9, 2017 | Culturas

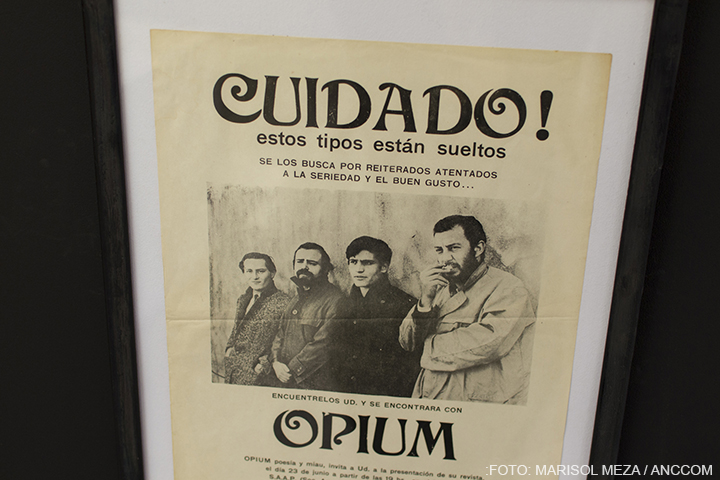

Eran un grupo de escritores argentinos que, en los años ’60, no se consideraban como tales. Nunca alcanzaron la masividad, ni lo intentaron: los influenciaba la literatura confesional y autorreferencial de la Generación Beatnik estadounidense, pero quizás todavía más la bohemia porteña de esos años, aquella de los bares, la psicodelia, el jazz, el surgimiento del rock nacional. Néstor Sánchez, Ruy Rodríguez, Reynaldo Mariani, Sergio Mulet, Victoria Slavuski, Leandro Katz e Isidoro Laufer, algunos de ellos, eran poetas que cantaron al ocio y al amor libre desde la marginalidad, esquivando cualquier tipo de circuito comercial o intento de profesionalizar la escritura, con un espíritu juvenil que manifestaba su insatisfacción ante lo ofrecido por la ciudad y su sociedad de consumo. Por estos días puede verse en el Museo del Libro y de la Lengua la muestra Déjalo Beat – Insurgencia poética de los años ’60, un gran trabajo de recopilación de las creaciones literarias del Movimiento Beat argentino, que se nucleó particularmente en las revistas Opium y Sunda.

“La muestra no busca compararlos con los beatniks norteamericanos, para mí no son comparables ni por el contexto en el que surgen ni por sus preocupaciones estéticas a la hora de la producción literaria «, duce Esteban Bitesnik, curador.

“La idea fue hacer centro en la periferia -dice Esteban Bitesnik, curador de la muestra-. El proyecto surgió a partir del libro Argentina Beat. Derivas literarias de los grupos Opium y Sunda, compilado por Federico Barea, de editorial Caja Negra. Luego, con el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, nos dimos cuenta de que había bastante material sobre estos escritores. Empezamos a leer textos, a investigar, a hablar con los pocos que quedan vivos o con los que nos pudimos comunicar, como Ruy Rodríguez o Victoria Slavuski”. A pesar de que sus integrantes intentaron desligarse de toda etiqueta, lo que se conoció como el Movimiento Beat en Argentina tuvo su tiempo y ubicación geográfica: “Frecuentaban lo que se conoció como la Manzana Loca (calles Marcelo T. de Alvear, Alem, Córdoba y Maipú) –sitúa Bitesnik-. En torno a la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto Di Tella o el Bar Moderno, donde se juntaban periodistas, músicos, poetas y artistas de todo tipo a compartir experiencias y sus producciones artísticas”.

Puede leerse, en el Manifiesto del primer número de Opium: “Nos conocimos en revistas, en bares, en confusas reuniones a las tres de la mañana. Nos conocimos orinando juntos en baños donde leímos que Perón o Tarzán nos salvarían; nos miramos a los ojos y sonreímos: ninguno quería ser salvado…” Explica Bitesnik que los integrantes del movimiento no eran escritores de profesión, y que ni siquiera tenían la idea de ser eso, escritores. “La mayoría de ellos tiene muy pocas cosas publicadas, algunos un solo libro –señala-. Algunos con el correr de los años se fueron reeditando, como pasó con Néstor Sánchez, quizás el que alcanzó mayor reconocimiento dentro del mundo literario, quien recibió elogios de Cortázar”.

La muestra es un gran trabajo de recopilación de las creaciones literarias del Movimiento Beat argentino, que se nucleó particularmente en las revistas Opium y Sunda.

Influenciados por la idea de la experimentación, el viaje, la trashumancia y los textos de los beatniks norteamericanos, Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William S. Burroughs, unieron vida y arte para crear una literatura confesional, de ritmo vertiginoso, con la intención de transmitir imágenes y sensaciones. “La muestra no busca compararlos con los beatniks norteamericanos, para mí no son comparables ni por el contexto en el que surgen ni por sus preocupaciones estéticas a la hora de la producción literaria –dice Bitesnik-. Los beatniks norteamericanos, además, tuvieron muchas más y variada difusión, y escribieron y publicaron mucho más”.

Un armonioso jazz recorre la Sala Roberto Arlt del Museo y se entrecorta por los agudos acordes de “Jugo de Tomate Frío”, la banda de sonido de Tiro de gracia, la película argentina que retrata el espíritu de época y la insurgencia del rock nacional. En una pantalla se pasan fragmentos de este film, del cual Sergio Mulet fue guionista y actor. “La idea de la muestra es dar cuenta de lo que fue la década del ‘60, el contexto social y político de una época en la cual todo el tiempo estaban surgiendo cosas en el mundo del arte y la cultura –apunta el curador-. La importancia del Instituto Di Tella, de bandas como Manal o Los gatos o la aparición del semanario Primera Plana. Hay que tener en cuenta que estos autores se diferenciaron siempre de un fenómeno que les era contemporáneo, el Boom Latinoamericano. Así como circulaba mucho la noción de cultura, también estaba la de contracultura”.

Ejemplar de la revista Opium.

La muestra abrió al público el 22 de marzo y desde entonces se proyectaron películas y hubo charlas y lecturas, de las que participaron los protagonistas del Movimiento Beat argentino. Para el próximo viernes, 12 de mayo, tendrá lugar “Celebración Beat. La celebración de lo Roto”, una puesta en escena donde se enlaza la actuación con otras disciplinas artísticas. Y para el 26 de mayo se proyectara Opium. La argentina Beatnik, un documental del director Diego Arandojo, quien también dirá presente. “Estamos muy contentos, tuvimos buenas repercusiones –concluye Bitesnik-. Creo que captamos el espíritu de la época y de las personas que están representadas en la muestra. Muchos de ellos vinieron a verla, y quedaron muy contentos”.

Museo del Libro y de la Lengua. De martes a domingos, de 14 a 19. Hasta el 16 de julio. Entrada libre y gratuita.

“La idea de la muestra es dar cuenta de lo que fue la década del ‘60, el contexto social y político de una época en la cual todo el tiempo estaban surgiendo cosas en el mundo del arte y la cultura», comenta el curador.

Actualizada 09/05/2017

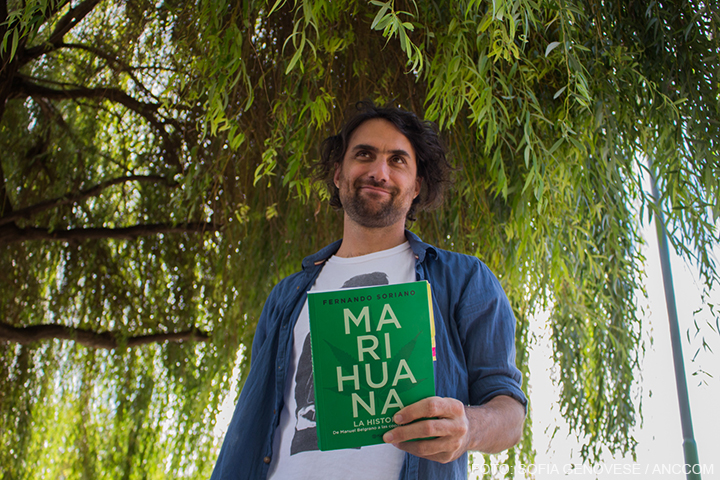

May 9, 2017 | Entrevistas

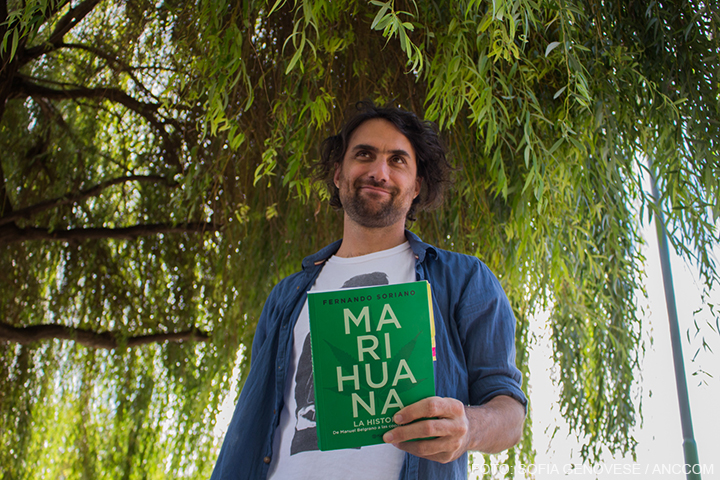

Desde hace 20 años, Fernando Soriano es periodista gráfico. Actualmente escribe en Infobae, hasta 2015 lo hizo en el diario Clarín. En paralelo, el reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”: la legalización del cannabis, lo mismo que exigieron las 150,000 personas que el sábado pasado participaron de la Marcha Mundial de la Marihuana en su recorrido por el Centro porteño. En su libro Marihuana, la historia, Soriano combina el oficio, a través de una investigación rigurosa, con la causa. Desde los registros de los primeros cultivos de la planta en Asia, pasando por las oleadas prohibicionistas y llegando a los casos actuales de arrestos en Argentina por simple tenencia, Soriano muestra el valor del cannabis en la historia y sus diversos usos: comercial, medicinal, cultural. La obra, recientemente publicada por editorial Planeta, aporta al debate actual algo fundamental: información para argumentar.

¿Por qué decidiste contar esta historia?

Porque por ser una planta prohibida, y sacando las revistas THC y Haze, no hay mucho material formal. Faltaba un libro sobre el tema, como falta un gran documental. El segundo motivo es que en 2009 empecé a hacer notas en Clarín y comencé a ver casos de injusticia: pibes que caen presos por tener un porro, otros que son víctimas de la violencia institucional. Y me interesaba contar esas historias, para que el libro ayude a entender que la planta es una planta y que la prohibición es ridícula.

En el libro, esas microhistorias se mezclan con datos duros, ¿cómo le encontraste la vuelta al relato?

Me volví loco. Cambié varias veces la estructura narrativa hasta que un día me junté en un bar con Camilo Sánchez, periodista, poeta, y docente en TEA, y le dije: “No sé cómo estructurar esto”. Me dijo que siguiera trabajando, que se iba a acomodar solo, y así fue. Creí que esas historias personales tienen más fortaleza cuando se contrastan con las estadísticas que muestran lo absurdo de la prohibición. Por ejemplo, la historia de Miguel Ángel Durrels, que en 2013 aparece supuestamente suicidado en la celda de la Comisaría 1 de Pilar y que había caído por tener 70 gramos de porro paraguayo, una ridiculez. La ley de drogas (23.737) propició esa muerte.

El reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”.

¿Cómo articulaste la investigación de archivos con las entrevistas?

En la primera parte, hay un trabajo de historiador aunque no estoy ni cerca de serlo. A veces tenía los relatos personales y después los articulaba con archivos, datos o hasta relatos paralelos. La segunda parte la laburé como lo hago con una crónica larga. Con digresiones, con diferentes temas que se van abriendo. Hay varias historias que han quedado afuera o que en principio daban para un capítulo entero y terminaron siendo dos párrafos dentro de un capítulo. La investigación duró dos años y dos meses, aunque a mí me parecieron dos décadas.

La lucha de las agrupaciones por la legalización está cruzada por el trabajo colectivo y el conocimiento compartido, ¿te nutriste de eso?

Sí. El laburo de las organizaciones es fundamental porque, como dice el subcomandante Marcos, “esto va de abajo hacia arriba”. Para mí, que nací en la dictadura y padecí el menemismo más horrendo en mi juventud, me dio una enorme satisfacción ver que, con esta ley, la democracia funcionó como nos enseñan en la escuela que tiene que funcionar: una idea que sale del pueblo y termina siendo aprobada por los que deciden gracias a que los ciudadanos los ayudamos a entender.

En el primer capítulo, contás el plan trunco de Manuel Belgrano de cultivar y comercializar cannabis en el siglo XIX. ¿Hay similitud con la negación actual en Argentina hacia la planta?

Es diferente porque en aquella época no se conocía su característica psicoactiva. Belgrano sufrió el desfinanciamiento de la Corona española por razones comerciales, no porque la planta estuviera demonizada. La cuestión cultural y el verso de la droga como flagelo, no existían. Sí hay similitud entre la negativa de la Corona hacia el proyecto económico de Belgrano y la actual de no ver la planta como integral, que puede ser usada para textiles, para medicina y para que dejen fumar a quien quiera hacerlo. ¿Por qué no se persigue al bebedor de whisky y sí al consumidor de cannabis si mata mucha más gente anualmente el alcohol que el porro?

¿Cuál es tu opinión sobre la ley que habilita su uso medicinal?

Es un avance importante. Tiene un grave problema: le falta el autocultivo. Pero es un punto de partida para seguir discutiendo con otro nivel de información, porque ayuda a naturalizarla. Es necesario hablar de la marihuana desde otro lado. ¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión, porque nadie se va a detener acá, ni tampoco cuando se autorice el autocultivo. Hasta que no se legalice, los activistas van a seguir y yo, que en este caso hago periodismo militante, también.

Pero si no se autoriza el autocultivo, ¿de dónde sale el cannabis medicinal?

El gobierno habla de importar el aceite. Pero no se puede traer todo porque no hay uno solo para todas las enfermedades. Después está previsto investigar, cultivar y repartir en base a esas plantas que se cultiven. Pero para eso falta tiempo, además de que hay que crear organismos, entes de regulación… El gran problema es: ¿qué va a pasar en ese “período ventana” con la gente que necesita el cannabis medicinal? Nada, la gente va a seguir cultivando.

¿Qué se logra con la prohibición?

Un montón de cosas, todas negativas. La prohibición consigue que mueran chicos porque no tienen el cannabis para tratar sus enfermedades; que se muera gente en un calabozo o que los violen después de caer presos por tener 50 gramos de porro; que seguramente se enferme o muera gente por consumir el “paraguayo prensado” que no se sabe qué tiene. El otro día, en una charla en un centro cultural, el director de la revista Haze decía que el problema no es la ausencia del Estado en el tema, sino que está demasiado presente.

¿Cuál es el papel de los medios ante este panorama?

Son los más conservadores, a pesar de que la gente que los hace, en general, fuma. Están presos del peso de la opinión pública. No quieren ir contra el pensamiento ya formado de los lectores. Tendría que ser al revés. Y ese camino lo marcan dos hechos importantes. Una es la aparición de la revista THC, que logró que la gente se anime a leer del tema en el subte y no se esconda como si fuera una porno. Y por otro lado, la nota que me tocó hacer para Clarín en febrero de 2016 a Laura Alesi, la mamá de Josefina Vilumbrales, una nena con síndrome de West (epilepsia grave), cuyo título fue “La marihuana le permite vivir a mi hija”. Eso fue un golpe fuerte en la puerta de los despachos de los diputados y la ley tomó impulso. Eso marca que los medios podrían tener la cabeza más abierta y ayudar.

«¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión», problemtiza Soriano.

¿Ahí aparece la importancia de lo que llamás “el periodismo cannábico”?

El rol de THC es fundamental porque rompe el paradigma. De hecho, cuando ya poca gente compra revistas, la THC se sigue vendiendo mucho porque es el lugar donde la gente va a buscar la información que necesita. Si vos le prohibís el porro a alguien, lo van a ir a comprar a otro lado. Con la THC pasó eso: sí el tema estaba prohibido en los grandes medios, la THC aparece para ser un espacio de discusión y de ida y vuelta.

Un sector de Cambiemos apoyó la ley de uso medicinal pero el Ministerio de Seguridad persigue a los autocultivadores, ¿qué opinás sobre esto?

Son diferencias lógicas de cualquier gobierno. Aunque alguno la puede entender como un doble discurso. No dudo de la defensa de la marihuana que hizo Alejandro Rozitchner. También veo la desinformación y el prejuicio de Patricia Bullrich. Sirve a la democracia que al interior de un gobierno haya discusiones. El problema es que las decisiones de Patricia Bullrich joden a la gente. Que no exista el autocultivo favorece al narcotráfico. Sólo Bullrich, aunque no es la única, puede pensar que quien tiene cinco plantas en su balcón o en el patio es narcotraficante. Eso es estar alejado de la realidad. Y, además, porque el narcotráfico financia la caja negra de la policía. Si quiere terminar de verdad con el tema, tiene que mirar hacia adentro, hacia los que la rodean.

¿Quiénes más demonizan a la marihuana?

El gran enemigo es la desinformación y el prejuicio. Y en esa bolsa entran políticos, periodistas, médicos. También la Iglesia, que no entiendo con qué cara condena al consumidor de marihuana y no a los curas pedófilos. En 2012, cuando el gobierno kirchnerista casi saca la despenalización del consumo de marihuana, uno de los grandes frenos fue la Iglesia. Respeto muchísimo a los curas villeros que dan una gran batalla, pero ellos dicen que en las villas la marihuana ya está legalizada y que eso no es bueno. Y yo me pregunto qué pasa con los narcos en las villas. Una gran batalla contra ellos sería si se les enseñara a cultivar a esos pibes, para que no tengan que comprarle a los narcos.

¿Qué rol juega la comunidad médica?

Fundamental. Estamos criados en una sociedad donde la palabra del médico es más que la de cualquier otro referente social. Es necesario que se informen para entender el tema. Pasa algo similar en la justicia, donde hay jueces y fiscales que no saben nada. Hay una frase de John Berger que me encanta: “Dejé de creer en los médicos cuando ellos dejaron de creer en los hombres”. Tal vez es momento para que los médicos y las médicas crean más en el ser humano y, en este caso, en la planta.

¿Alcanza con la decisión de un gobierno para legalizar la marihuana?

No, hace falta es que la sociedad entienda mejor. En 2012, cuando casi se legaliza el consumo, varios diputados y diputadas me dijeron que la sociedad no estaba preparada. La decisión final la tiene el poder político, pero los ciudadanos se tienen que educar informándose. Que lean el libro. No hace falta que lo compren, que lo fotocopien si quieren, pero que lo lean y haya más información para discutir.

¿Qué aporta tu libro a la causa?

Información que fue ocultada durante mucho tiempo. Me gustaría que se pueda discutir sobre la planta a partir de “la data” que está ahí. Esto es como cuando hay problemas en una casa, en una pareja o en un laburo, lo peor es negarlo. Los temas se hablan y se naturalizan. A la planta le falta naturalizarse. Estoy feliz de que haya un libro, que esté arriba de una mesa o una biblioteca a disposición de cualquiera, para que se siga discutiendo con más argumentos. Me gustaría que lo lean Patricia Bullrich, Eduardo Feinmann y todos los dinosaurios que no están entendiendo.

Actualizada 09/05/2017