Desaparecidas en democracia

Para decir ni una menos es necesario que no haya ni una más en redes de trata, un delito que no discrimina edad ni clase social.

Mirá el especial multimedia de ANCCOM:

Actualizado 02/06/2017

Para decir ni una menos es necesario que no haya ni una más en redes de trata, un delito que no discrimina edad ni clase social.

Mirá el especial multimedia de ANCCOM:

Actualizado 02/06/2017

“Lo que hace el PRO es maquillar la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso”. El que habla es el arquitecto Jaime Sorín, miembro fundador de Carta Abierta y actual decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Avellaneda, quien reflexiona sobre las políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires y la influencia del mercado: “Las empresas inmobiliarias forman parte absoluta del gobierno”, establece. Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, advierte que la estrategia del PRO a través del negocio de la obra pública y del sistema de transporte pareciera estar destinada a embellecer sólo un sector de una ciudad con serios problemas de vivienda: tiene un déficit habitacional del 17% y un índice de pobreza que sigue aumentado. “Con la exclusión como base, intentan generar un recambio de población para que aquel que no se banque vivir en la ciudad, se vaya”, dice, en el estudio de su casa en Almagro.

Usted suele decir que “en el urbanismo no hay neutralidad”. ¿Cuál es la orientación de las políticas de desarrollo urbano del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

El PRO tomó una ciudad que ya tenía una distribución espacial muy injusta, el norte y el sur históricamente marcan una diferencia importante para la población. Pero lo que hicieron fue aumentar esas diferencias, porque, de algún modo, las políticas urbanas que están llevando a cabo tienen como base tratar de generar un cambio de población. Tienen la misma lógica que las políticas de Cacciatore durante la dictadura, que planteaba que tenía que ser una ciudad blanca, que había que merecer vivirla, intentando tener una ciudad competitiva con las ciudades europeas. Durante la época de Macri como jefe de gobierno fue muy claro cómo se favoreció el capital especulativo, con la mayoría de las obras realizadas en la Zona Norte. Ahora Rodríguez Larreta, si bien ahonda y profundiza esa política, la maquilla mucho con cuatro intervenciones en villas y algún tipo de política de transporte, pero la realidad es que van a seguir aplicando la política de exclusión que es la base, justamente, de la política urbana del PRO.

¿Cómo desarrollan esa política de exclusión?

Hay un ejemplo claro que es lo que están haciendo actualmente con la Zona Sur: aumentar los valores de la tierra. En el sur las tierras valen cada vez más, y esto es porque uno de los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo estableció el valor de la tierra como parámetro para medir la calidad de vida en una ciudad. Y, además, el indicador dice que hay que equilibrar este valor, no puede haber sectores con valores muy altos y otros muy bajos. Y de hecho, en la ciudad la tierra aumentó desde el 2003 hasta ahora. Pero en el sur se incrementó aún más el precio, teniendo en cuenta que la mayor parte de los problemas habitacionales están en esa parte de la ciudad. Este aumento hace que la mayoría de la gente que vive ahí no pueda seguir viviendo, porque muchas viviendas son alquiladas.

¿Cómo es el trabajo en villas?

Por más que ellos trabajen sobre las villas, aunque no esté muy claro qué están haciendo, esas villas siempre son cuatro y están ligadas a desarrollos inmobiliarios muy cercanos que necesitan, justamente, de un blanqueo a esa zona para que la clase media no tenga “inconvenientes” en radicarse en las cercanías. Esa supuesta integración de las villas no fue más que pintar algunas casas, dar algunas propiedades, pero no terminaron nada ni tomaron políticas que solucionen los problemas de estos barrios. Así generan una ciudad con mucha exclusión, con poca igualdad, en donde el recambio de población en unos años sea evidente. El problema en América Latina no es la pobreza, sino la desigualdad, las diferencias que hay entre los ricos que son cada vez más ricos y los pobres que son cada vez más pobres. La disputa por lograr la igualdad es muy importante, no hay libertad sin igualdad. Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado.

¿Cómo es la política de vivienda del PRO en la ciudad?

Ellos plantean que la vivienda la tiene que solucionar el mercado, el Estado tiene que garantizar que se puedan dar créditos básicamente del sector privado. El PRO está desarrollando mucho a nivel Nación -y también va a intentar hacerlo en la Ciudad- los consorcios Estado-Privado, en donde el Estado facilita tierras y el privado financia y construye, dejándole al Estado un porcentaje de viviendas que deberían ir a viviendas sociales. Pero si lo que construyen son edificios en Zona Norte, ¿qué vivienda social podés hacer ahí? Toda la política de vivienda del PRO está basada en los créditos hipotecarios. No construyeron prácticamente nada en los diez años y lo que construyeron es con 60% de aportes del Gobierno Nacional. Además se desfinanció el Instituto de la Vivienda, no se dieron los créditos cooperativos en base a la Ley de Autogestión, el programa de vivienda joven tuvo poco éxito. Teniendo en cuenta que hay 150 mil viviendas en déficit, lo que dieron es prácticamente nada. También fracasó el programa “Alquilar se puede”, que en realidad era un crédito para que vos le puedas pagar a la inmobiliaria lo que las inmobiliarias te piden. Ahora están planteando de nuevo toda una política crediticia porque la base de ellos es el desarrollo del crédito hipotecario, que al fin y al cabo es un negocio bancario. Todos los créditos, tanto a nivel nacional como en la ciudad, están indexados, día por día se va pagando más y luego de unos años tenés que pedir la re-financiación. Llega un momento en que no van a poder pagarse más.

«Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado».

¿Hay un control sobre los alquileres en la ciudad?

La ciudad de Buenos Aires tiene una ley de control a las inmobiliarias que se debería aplicar, pero no se hace. La Cámara Inmobiliaria tiene varias multas por parte de la justicia por no controlar los montos que se cobran. El problema del alquiler es terrible, porque hemos pasado desde el 22 por ciento de la población como inquilina en 2001 al 33 por ciento actual: una de cada tres personas en Buenos Aires alquila, y no hay ninguna política sobre eso. El año pasado aumentó el alquiler un 40%. No hay ningún control de precios; el que alquila tiene que tener la certeza de que al año siguiente no estará pagando un 40% más. Otro tema importante en la ciudad son las viviendas ociosas y eso se controla poniendo un impuesto a este tipo de vivienda que se encuentra vacía. Este impuesto se aplica en países tanto de Latinoamérica como en Europa. Acá en la ciudad son más de 200 mil las viviendas vacías, muchas de ellas están recién construidas y no se encuentran en venta debido a la especulación financiera.

¿Cree que esta apuesta a una ciudad embellecida y en constante obra es importante para las victorias electorales que logró el PRO?

Capaz que es importante para un sector de la población, la clase media que mira esos aspectos de la ciudad, que no son aspectos profundos pero que en los barrios, sobre todo en la zona norte, le deben dar resultados. En la zona sur hay pocas obras de este tipo. De todos modos, es una política no solo de embellecimiento sino de dar impulso a las empresas constructoras amigas. Todo el tiempo aparecen irregularidades en las formas de contratación. Muchas de estas empresas constructoras son de lo que se conoce como el Clan Macri, donde se destacan Caputo o Calcaterra. Otros son contratistas de la ciudad, no tan conocidos pero que se llenan de plata, empresas que fueron creciendo. Muchas veces las calles se hacen dos veces y uno no sabe por qué, o ponen esas balas de cañón que dividen las calles y no sirven para nada: detrás de todo eso siempre hay algún negocio y alguna empresa beneficiada. Todo esto está cuestionado por auditoría, pero claro, los medios cubren absolutamente todo y no sale más que en alguna página web o de vez en cuando en Página/12 o en Tiempo Argentino. Este es un Gobierno que plantea una ciudad hecha a medida de los empresarios de la construcción. Las empresas inmobiliarias son parte absoluta de este gobierno. El mayor contratista fue una empresa satélite de Caputo. Macri dice que no lo contrata, pero termina contratando a una empresa paralela en la que Caputo tiene el 50 % de las acciones. En todo eso las grandes empresas están por detrás. Es decir, lo que hace el PRO es maquillar mucho la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso.

¿Cómo es el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires?

Los sistemas de transporte tienen que estar integrados y en la ciudad esto no pasa. El trazado de las bicisendas, por ejemplo, debería estar integrado a un sistema público de transporte: no lo está, y además costaron una fortuna. Lo mismo pasa con el Subte y el Metrobús, no están integrados. Al igual que el Centro de Transbordo de la estación Constitución, que no tiene una finalidad muy clara. Es decir, hacen cosas sin pensar y el transporte público es una cosa compleja. Está probado que la única forma de que funcione el transporte público en ciudades con un enorme tránsito de superficie es con subtes. Lo que hicieron con el Metrobús es simplemente un sistema de carriles exclusivos que ordena pero es absolutamente incompleto. Sin mencionar los destrozos que hicieron con el patrimonio urbano en la 9 de Julio sin ninguna necesidad. Con el Metrobús del sur que va por Garay pasa lo mismo, lo hicieron sin ninguna necesidad y tuvieron que hacer un destrozo tremendo, hubo un conflicto con un club del barrio y con una escuela. Yo creo que el sistema de transporte está pensado desde el punto de vista de generar obras para decir “estamos haciendo esto y aquello”, pero no para solucionar los problemas de fondo.

¿Qué opina del proyecto para realizar una estación debajo del Obelisco en donde se conecten todas las líneas de ferrocarriles?

Es el colmo del rédito inmobiliario, porque si lo analizás desde el punto de vista del transporte es absolutamente innecesario. ¿Cuál es la necesidad de cruzar toda la ciudad en tren? Es una locura, eso se arregla con subte y colectivos bien ordenados. Ni siquiera está estudiado cuánta gente necesita un tren para cruzar la ciudad. Es una ciudad que no se piensa a partir del uso de los ciudadanos, sino que está en contra de los ciudadanos. Este proyecto va con la idea centralizar cada vez más, en vez de tomar una política de descentralización y focalizarse más en las comunas, que están desatendidas. Está todo hecho desde el marketing y siguiendo políticas que surgieron en la época de los noventa en Europa. Son ciudades pensadas como competitivas, es la idea de la marca-ciudad que en Europa se viene desarrollando bastante. La marca Barcelona en España, por ejemplo, genera turismo, pero mientras hacían eso en el 2008 se les caía el país al piso por la crisis inmobiliaria. Acá está pasando un poco lo mismo con la política crediticia del gobierno.

Suele hablar del concepto de “injusticia espacial” para definir la situación de la mayoría de las ciudades.

Ese es un concepto que retoma la idea de crecimiento por desposesión. El hecho de ir sacándole propiedades al conjunto de la ciudadanía e ir creciendo a partir de eso. Hoy el capitalismo crece mucho por desposesión, no tanto por la acumulación tradicional. Dentro de esta situación, la “injusticia espacial” significa la falta de derechos de unos sectores de las ciudades con respecto a otros. Significa que unos viven muy mal porque otros viven muy bien.La “injusticia espacial” es eso: no hay igualdad de derechos en una ciudad. Hoy en todo el mundo se está buscando la igualdad de derechos. En la Ciudad de Buenos Aires se distingue con claridad quién puede vivir en el norte y quién en el sur. Los problemas de ambos sectores son diferentes. Un ejemplo es la cantidad de gente que vive a orillas del Riachuelo, que es un tema que se está tratando hace años. Hoy, Acumar, que es el organismo que se encarga del saneamiento del Riachuelo, creado durante el gobierno anterior, se encuentra con muchísimos problemas y en la práctica dejó de funcionar.

¿Cómo es su experiencia en la Universidad de Avellaneda?

Hace dos años empezamos la carrera de Arquitectura y estamos con más de 800 alumnos, lo cual es un número muy importante. Sufrimos el ajuste sobre la educación como las demás universidades, todavía estamos peleando para que se acepten muchas partidas presupuestarias que se habían aprobado con el gobierno anterior, la situación es muy compleja. De todos modos nos estamos arreglando para que no se pare ninguna carrera. Hoy, las universidades del Gran Buenos Aires tienen la misma cantidad de alumnos o más que la UBA. Lo que demuestra que fue una política acertada, que hubo una cantidad de ciudadanos que no podían acceder a la universidad y lo están haciendo, muchos de ellos son la primera generación de universitarios de sus familias. Yo tengo muchos alumnos que jamás hubiesen podido ir a la UBA o a la UNLP.

¿Cómo se puede fomentar la articulación entre la academia y lo social? ¿En qué punto se realizaba esto en su época de decano de la FADU?

Uno, cuando enseña Arquitectura, no lo hace ateniéndose a lo meramente profesional, la formación tiene que ser completa y esto incluye la realidad del país en donde uno vive. Se discuten temas de Arquitectura dentro de un contexto. Si vos hablás sobre temas urbanos tenés que plantearte en qué tipo de ciudad estás viviendo y cuáles son sus problemas, y ver qué puede hacer un arquitecto para resolver estos problemas. Con respecto a la FADU, hay que tener en claro que es una comunidad académica muy amplia, compleja y múltiple. Desde el decanato se pueden lograr algunas cosas pero estás muy condicionado. Vos podés hacer cosas hasta un límite, podés orientar. El pensamiento más corporativo te permite tener una salida laboral, pero no te permite generar muchos programas que tengan que ver con una orientación más social. Hay un pensamiento tradicional y corporativo que está mucho más ligado a lo que es la lógica inmobiliaria. En la FADU se dan cursos de emprendimiento, te enseñan a ser emprendedor de la industria inmobiliaria. Es tan amplio todo en la FADU que es muy difícil que se imponga una tendencia más social. Por eso está bueno que hayan surgido estas universidades de GBA, donde tratamos de tener un pensamiento crítico.

¿Cuál es tu perspectiva de cara a las elecciones de este año?

Creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr unidad. Es claro que Macri es el enemigo que está construyendo una sociedad de exclusión y mucha pobreza. Además de retroceder en temas fundamentales, como el de Memoria, Verdad y Justicia. Porque recuperar la memoria y hacer los juicios de la verdad no es sólo para hacer justicia por lo que pasó, sino porque recuperar la memoria significa generar ciudadanía, incluir mucha gente, es avanzar sobre ciertos ideales de construir un país distinto. Estos tipos no quieren eliminar la memoria de los últimos treinta años, sino desde la Revolución de Mayo en adelante. Hay que tratar de cambiar esto, porque el pueblo está sufriendo. Uno de clase media puede bajar sus consumos y achicar gastos innecesarios. Pero el que no puede comprar la leche porque no le alcanza ya es un problema más serio.

¿Cómo se genera esa unidad?

Me parece que hay que trabajar fuertemente un programa, tener un compromiso ciudadano. Y la figura de Cristina creo que es importante, no solo porque crea unidad en el pueblo, sino por lo que significó ella en estos últimos diez años. La vuelta de Cristina debería significar retomar las banderas de estos últimos años pero de otra manera, entendiendo que hay cosas que no se pueden repetir. Hay que generar más democracia, más ciudadanía, más inclusión pero también desde lo político. No es sólo cuestión de generar derechos sociales, desde lo político tenemos que generar mucha más democracia.

¿Cuál es el papel de Carta Abierta en el contexto político actual?

Seguimos pensando que Carta Abierta tiene un rol a jugar, pero yo creo que ha cambiado mucho desde el 2008 hasta hoy. En 2008 con el problema de la soja el Gobierno estaba muy solo. En esa época no era muy claro cuál era el papel que cumplían las organizaciones culturales o intelectuales y nuestra acción sirvió para desenmascarar el papel que cumplían los medios de comunicación. Luego del 2010 se empiezan a sumar varias organizaciones sociales y políticas, se desarrolla La Cámpora. Con este cambio de Gobierno creo que hay que ver cómo se pueden articular con otras organizaciones sociales. Hoy Carta puede servir como un lugar de confluencia de sectores culturales o políticos. Debe pensarse dentro de la unidad para desenmascarar las políticas que está tomando el macrismo o debatir acerca del neoliberalismo.

¿Qué opiná de las obras de Milagro Sala en Jujuy?

Cuando uno ve lo que hizo Milagro Sala entiende la embestida que se realiza contra su figura. Obviamente que a los grandes negocios inmobiliarios del norte del país no les conviene lo que ella hizo. La Tupac hizo más viviendas sociales que el gobierno de Jujuy; además, las cooperativas de vecinos que las realizaban lo hacían con menos costos, de manera más rápida y con mayor calidad. A través de la Tupac se demostró que se pueden hacer las cosas de otra manera, con otra lógica. Es la contracara de la ideología individualista del neoliberalismo, porque no sólo sacó de la pobreza a una porción de la población, sino que el método de trabajo era la absoluta cooperación dentro de una comunidad. Para ellos la palabra de trabajar por lo común, lo comunitario era fundamental. Obviamente que la Tupac tenía por detrás la financiación del Estado. Ella utilizó bien los fondos del trabajo. Construyó viviendas, pero también garantizó el trabajo, el equipamiento, la salud, la educación y la recreación de todo un barrio. Urbanizó de una manera distinta y eso le queda a la gente. Hay un montón de personas que viven en Jujuy que no se van a olvidar tan fácil de esto. Y yo creo que tampoco la gente se está olvidando de lo que se hizo en estos últimos diez años. Me parece que hay que trabajar sobre la memoria de la gente, preguntarle cómo vivían antes y cómo viven ahora.

Actualizada 01/06/2017

A veinte años de su primera vez, comenzó una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos (FICDH), presentando en esta oportunidad una provocadora propuesta en el marco del Ni Una Menos: “Nuestro cuerpo, nuestra tierra”. Con más de cien piezas e invitados internacionales de reconocimiento -como Imelda Daza Cotes, representante del movimiento colombiano “Voces de Paz”, o el cineasta boliviano Jorge Sanjinés-, el festival presenta una oferta que dura hasta el 7 de junio y que, sin dudas, viene a romper cánones y a hacer reflexionar al público.

En su XVII edición, el festival decidió alinearse con un debate presente en la agenda pública: la violencia de género. A través de la herramienta cinematográfica, el certamen propone repensar los lugares comunes y debatir sobre una problemática que compromete a toda la sociedad. Como explica Florencia Santucho, cineasta y directora del FICDH, la propuesta de este año tiene “el propósito de revindicar, ante todo, la autonomía de decidir sobre el propio cuerpo, elecciones sexuales o políticas; el respeto de la soberanía de los pueblos que habitan el territorio. La propuesta busca empoderar a todas las identidades.”

En su XVII edición, el festival decidió alinearse con un debate presente en la agenda pública: la violencia de género. Foto: Carla Toledo

El FICDH es organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina y Caribe), una asociación sin fines de lucro que desde sus inicios, en 1999, tiene el objetivo de fortalecer el tratamiento y el estudio de temáticas sobre los derechos humanos desde la sociedad civil. El festival fue pensando como espacio de reflexión y debate sobre la temática de los Derechos Humanos desde una perspectiva artística, incluyendo cine documental, ficción y animación.

En una charla con ANCCOM, la directora del festival Florencia Santucho explicó que “se propone como un espacio de encuentro y reflexión en torno a las mayores problemáticas de derechos humanos, desde el cine como herramienta de transformación social. A través de un cine crítico y de calidad, empatizamos con historias de vida y de empoderamiento que nos mueven a pesar de las distancias culturales y geográficas. Siempre más películas muestran a las mujeres como protagonistas activas de estos movimientos de cambio”.

Cuando se aborda específicamente la temática de este año, el aporte del festival, según Santucho, es claro: “En los últimos años, las movilizaciones masivas contra la violencia de género han conseguido visibilizar lo que los medios masivos han venido callando y espectacularizando. El cine, en cambio, busca vincular las emociones de sus personajes con el público y, a través de su lenguaje universal, tiene el poder de alcanzar un gran impacto social. Cuando los relatos develan intimidades silenciadas y las hacen públicas, se fortalece el mayor reclamo feminista. Lo privado es político.”

El festival fue pensando como espacio de reflexión y debate sobre la temática de los Derechos Humanos desde una perspectiva artística. Foto: Laura Malagon.

Como explica la directora del festival, la mayor parte del equipo del festival está compuesto por mujeres, y, al abarcar una problemática tan sensible no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto, permite profundizar pensamientos y sensaciones que luego se plasman en las producciones. “Eso es lo que más me moviliza —dice Florencia Santucho— sentir que los hombres y mujeres que se suman al proyecto poniendo cuerpo y alma para su éxito también lo vivan como un proceso de empoderamiento y crecimiento mutuo.”

Si bien es de suma importancia que una problemática tan atroz se vuelva pública, ya que visibiliza y ayuda a generar conciencia social, a veces logra hacer peligrar la temática al transformarse en un tema “de moda” que pasa a estar en boca de muchos para poder estar en el ojo público, sin tener real interés por ella. Respecto a esto, Santucho afirma que “no debería sorprendernos que los casos de femicidios aumentan cuanto más públicas se hacen las denuncias, porque la sociedad en la que vivimos es la que está enferma, no solo el hombre violento es empujado por la cultura dominante a ejercer su violencia como prueba de fuerza. Por lo tanto, visibilizar la problemática de género es cuanto más urgente y necesario porque contribuye a que se instale el debate en las casas, calles y escuelas. El momento es este porque hay un despertar de un movimiento social que está teniendo eco internacional, y cuanto más se radicalice más resultados va a lograr”.

Desde el lado de los participantes Gonzalo Egurza, director de Schuld, un largometraje sobre la dictadura militar argentina de los años 70, explica lo que significa ser parte del festival y cuál es su relevancia: “Es muy importante estar participando del FICDH, ya que en la sociedad se están viviendo tiempos en los que los derechos humanos y, por sobre todo, los derechos se están poniendo constantemente en cuestión”, dice. Egurza entiende el festival como un espacio de lucha: “Los derechos que supimos conseguir con gran esfuerzo, como por ejemplo la Ley de Matrimonio Igualitario, el derecho a la identidad de género, el derecho a la educación pública y gratuita, los derechos en materia laboral, entre otros y por supuesto los derechos humanos que nos amparan y nos dan la posibilidad de exigir justicia ante las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, se encuentran en función de los sectores de la sociedad que históricamente han sido relegados, marginados y hasta en algunos casos exterminados”. Para el realizador es el Estado quien a través del derecho tiene que proteger a los sectores más vulnerables. “Para mí, el progreso se da cuando un Estado asume ese rol. Cuando un Estado deja de asumirlo, se produce un retroceso. Esto simplemente no puede suceder. Sin embargo, hoy amplios sectores de la sociedad se encuentran en constante estado de alerta para impedir ese retroceso. Es el caso de las grandes manifestaciones en apoyo a la educación pública o las que se celebran bajo la consigna del Ni una Menos». Agrega también que espacios como el del FICDH, son una oportunidad de ejercitar la memoria y la reflexión, desde el cine. “Y esto me parece importante ya que equilibran la balanza con respecto al abordaje que hacen los medios tradicionales de comunicación en estas materias”, asegura.

El FICDH es un festival que propone algo nuevo, un valor agregado que no tiene ningún otro festival: despertar el debate y la reflexión. “El FICDH tiene la particularidad de generar un espacio de encuentro y discusión en torno al cine concebido como herramienta de transformación social —expone Florencia Santucho— En nuestra búsqueda incluimos otros artes como la música, la fotografía, el teatro para que nos acompañen y fortalezcan nuestro mensaje que encuentra en el momento del debate su mayor manifestación”.

El FICDH tiene la particularidad de generar un espacio de encuentro y discusión en torno al cine concebido como herramienta de transformación social. Foto: Martin Laskievich.

El FICDH cuenta con la presencia internacional de muchísimos directores, actores e invitados que ayudan no solo a generar debates desde su lugar de artistas, sino a darle al festival una envergadura mucho mayor. “Es un gran honor poder contar con la presencia de directores reconocidos que se interesen en la problemática de derechos humanos y eligen nuestro festival para presentar sus obras —dice la directora—. Eso nos da mucha fuerza para seguir por el camino trazado en estos veinte años de trayectoria”.

Entre las propuestas más arriesgadas, según la directora del festival, se incluye el concierto a beneficio de proyectos contra la violencia de género en el KONEX. Es una propuesta musical que sale de lo “conocido”: “Creemos que sumar públicos distintos es muy necesario para expandir el mensaje de forma contundente.” La propuesta más prometedora es, sin duda, la muestra “autorretratos híbridos” de la artista francesa Orlan que se presenta en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Con más de 800 títulos inscriptos, sólo cien fueron seleccionados entre distintos países, entre ellos veinte argentinos. Las propuestas, horarios y espacios pueden ser consultados en la página oficial. Esta edición promete un lugar de debate, de empoderamiento, y un espacio de reflexión que viene para quedarse. En palabras de Santucho, “claramente queremos provocar reacciones y estimular nuevos pensamientos a través de las emociones.”

Foto: Orlan Wimpy Salgado.

Actualizada 01/06/2017

Más de 6.000 mujeres y varones son buscados en Argentina, según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), como posibles víctimas de las mafias que operan a través de secuestros y esclavización sexual o laboral. La Argentina tiene la Ley 26.842 que combate este flagelo, sancionada en 2008, modificada en 2012 y que se encuentra vigente. ¿Qué dicen organizaciones sociales sobre la política oficial ante esta problemática? ¿Qué falta por hacer para que la sociedad se concientice más?

Lucas Schaerer, integrante de La Alameda y Director de la Comisión Especial de Trata y de Hechos Vinculantes, afirmó: “La trata de personas es un delito de lesa humanidad, es esclavitud moderna”. Schaerer señaló que el trabajo del gobierno respecto al tema es malo y remarcó: “Asistir a las víctimas es un déficit del Estado. La asistencia es pésima en todo sentido”. Además, señaló que “la reinserción de las víctimas es un fracaso del Estado Nacional, pero también de los provinciales y municipales”.

Según las cifras del informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en conjunto con la ONG ACCT, del total de personas buscadas, 3.231 son mujeres y 2.801 varones, sobre todo niños. De aquella cantidad de mujeres, la mayoría son adolescentes.

Una de las políticas públicas de la gestión de Mauricio Macri fue conformar el Consejo Federal de Trata, cuya creación está contemplada en la Ley 26.842. Está integrado cuatro ministerios -Desarrollo Social, Justicia, Trabajo y Seguridad- y un representante de cada provincia y tres organizaciones de la sociedad civil, que rotan anualmente.

El organismo debe brindar asistencia integral a las víctimas, diseñar la estrategia de lucha contra la trata, promover la cooperación y verificar que se cumplan las normas vigentes y la eficacia de las políticas públicas del área. Su nueva coordinadora general es la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, María Fernanda Rodríguez, en reemplazo de Fabiana Tuñez, en funciones desde su creación hasta el 10 de mayo pasado, cuando renunció al ser la ONG que presidía, La Casa del Encuentro, seleccionada para ser parte de la Consejo junto con la Cruz Roja y el Foro No a la Trata de San Juan, que forma parte de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT).

Tuñez es también presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, que igualmente integra el Consejo Federal de Trata. Su jefa de gabinete, Natalia Barrios, contó: “La Argentina es un país de vanguardia en cuanto a sus políticas públicas. Por sus leyes, por la línea 145 (de denuncia) que funciona todo el año o por eliminar el famoso rubro 59 de los diarios”. Pero la funcionaria matizó: “No podemos hablar de logros sino de avances, porque la realidad es que todavía existen mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata”.

El Consejo es el encargado de aprobar el Plan Bianual de Trata que elabora el Comité de Trata y marca los pasos a seguir. Barrios aseguró: que “esto ordena el trabajo y genera mayor presupuesto para políticas, como por ejemplo la incautación de bienes de tratantes. Eso lo va a administrar el Consejo, para que pueda ser gestionado y devuelto a las víctimas tenía que existir esta institucionalidad”. Schaerer, sin embargo, manifestó que confiscar bienes de tratantes para devolverlo a las víctimas ya es parte de la ley y no se cumple, pero también destacó: “Aspiramos a que ocurra y que haya condena a los tratantes”.

La trata de personas con fines sexuales se puso en la agenda nacional especialmente después del caso de Marita Verón, de cuya desaparicón este año se cumplen 15 años. Germán Díaz, abogado de la causa y de la Fundación María de los Ángeles, resaltó: “La lucha contra la trata es una bandera que todos debemos levantar. Las mafias tiene poder económico y político, no hay que rendirse.” Además, afirmó que es importante asistir a las víctimas “para su reinserción en la sociedad después de lo que han vivido”.

Por su parte, Noelia Ramírez, integrante del equipo coordinador del Centro de Día Puerta Abierta de la Hermanas Oblatas, dijo: “Las redes de trata son mafiosas, a veces traen chicas del interior o exterior engañadas. Las mujeres contraen deudas y quedan atadas a ellos para pagar lo que deben y las prostituyen”. La religiosa pidió que se contemple a la prostitución como una forma de violencia y que no se estigmatice a una mujer que está en esa condición. En sintonía, Barrios expresó que una aspiración a mejorar en el combate a este flagelo es la posibilidad de penalización al cliente y comentó: “Al cliente, al hombre que consume prostitución, todavía no se lo toca, el patriarcado opera muy fuerte. Nunca nos olvidemos que hay mujeres que son secuestradas para ser prostituidas para que un hombre consuma a esa mujer como un objeto sexual de consumo”.

Tanto Schaerer, Ramírez y Díaz, como así también Barrios, mano derecha de Tuñez, coinciden en la importancia de no bajar los brazos. “Hay que seguir sensibilizando y generar conciencia en los jóvenes, políticos y empresarios de que es algo que le puede pasar a cualquiera”, concluyó Díaz, a poco más de tres años del fallo definitivo que condenó a diez de los responsables de la desaparición de Marita Verón, el caso que detonó la preocupación social por la trata de personas, un tema hasta entonces silenciado o relativizado.

Datos según un informe elaborado de manera conjunta entre la Protex y la ong ACCT.

Actualizada 31/05/2017

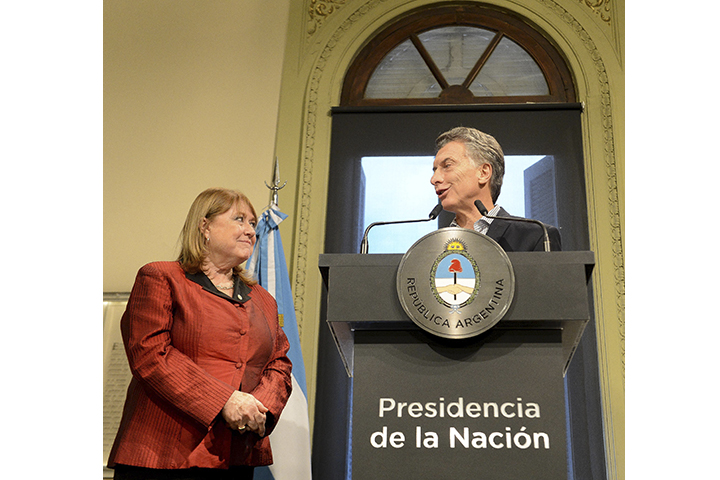

“Eficiente para cumplir causas y órdenes, con poco vuelo propio”. El universo de la diplomacia que conoce la historia y carrera de Jorge Faurie coincide en caracterizar con esa doble ¿virtud? al funcionario que Mauricio Macri eligió para reemplazar a Suana Malcorra al frente de la Cancillería.

Los antecedentes de Faurie como un funcionario de carrera con una larga trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores “especialmente ligada a las formas y el ceremonial” da crédito al retrato construido en el Palacio San Martín, según fuentes diplomáticas consultadas por ANCCOM.

Hasta su designación en el puesto más alto de la Cancillería, Faurie se desempeñaba como embajador en Francia. Había estado cerca del estratégico cargo durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, cuando el entonces jefe del Palacio San Martín, Carlos Ruckauf, lo nombró como su segundo.

En rigor, Faurie alcanzó ese lugar de la mano de Esteban Caselli, entonces secretario de Culto y ex embajador de Carlos Menem ante El Vaticano. Durante ese período de gestión en la Cancillería también trabajó cerca de Fulvio Pompeo, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, muy cercano a Macri y otra de las potenciales llaves de su designación.

Sucede que Faurie pertenece a la “tribu” peronista de la Cancillería, según la denominan en el ámbito de la diplomacia. Estos grupos internos organizan relaciones de solidaridad entre los funcionarios de acuerdo con su orientación política o la generación a la que pertenecen.

Además del puesto de vicecanciller durante el gobierno de Duhalde, el hoy ministro de Relaciones Exteriores se desempeñó como Director Nacional de Ceremonial entre 1998 y 1999 durante el menemismo. Ese puesto le dio acceso al conocimiento de la logística y a los funcionarios, además de ser un cargo ligado a las actividades que realiza el Presidente. Durante el kirchnerismo mantuvo el rango más alto de la carrera diplomática: embajador extraordinario y plenipotenciario, una nominación que había alcanzado en 1998, desempeñándose en Portugal. Se trata del segundo diplomático de carrera en llegar al puesto máximo en democracia, después de Susana Ruíz Cerruti durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

De acuerdo con la Constitución Nacional, la política exterior es definida por el Presidente, sin embargo el canciller hace al modo de llevar adelante la gestión de sus directrices. En ese sentido, evaluaron las fuentes consultadas por esta agencia, Malcorra tenía una “visión global”, que se tradujo, por ejemplo, en su apoyo a Hillary Clinton, una posición que luego dejó incómodo al gobierno tras el triunfo de Donald Trump.

En el ámbito diplomático advierten que Faurie “no tiene ese perfil”. Por eso, si bien es prematuro, se presume una intensificación del alineamiento con la política exterior estadounidense y un fortalecimiento del vínculo Macri-Trump. El objetivo sería darle forma a voluntad del núcleo duro presidencial al Ministerio de Relaciones Exteriores. El conocimiento del funcionamiento interno que posee el nuevo ministro resulta un pilar clave, tal vez el que más sedujo a Macri para elegir a su flamante canciller.

Actualizada 01/06/2017