Nov 15, 2024 | Comunidad, Destacado 5

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo.

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses.

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

Desde la aprobación del RIGI –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut.

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios.

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada. Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias.

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”.

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años.

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

May 16, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar

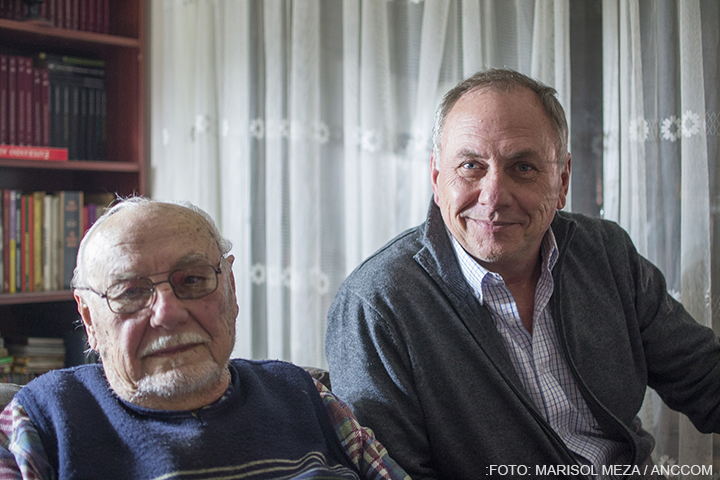

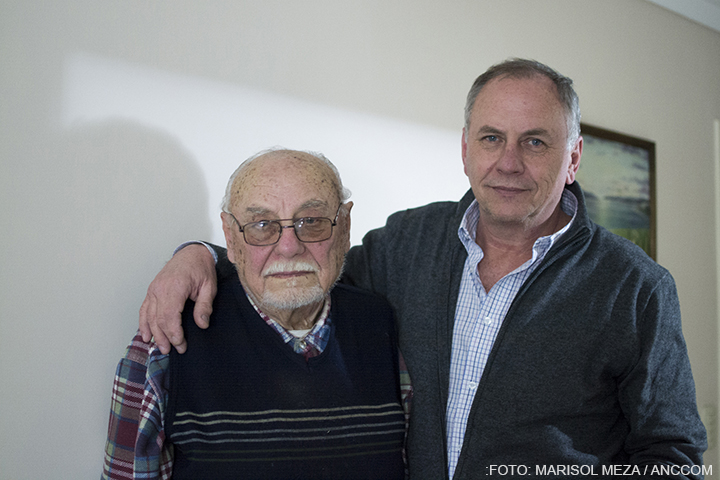

Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.

Una pena de muerte sin juicio previo ejecutada por el propio querellante. Este es el accionar que avanza de la mano de las fuerzas policiales de seguridad de la Nación, según las organizaciones ocupadas y preocupadas por los Derechos Humanos de la Niñez que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU al Gobierno nacional por llevar a cabo un “brutal despliegue de represión estatal”. Así lo sostuvo Marcela Val, referente de la organización Che Pibe de Villa Fiorito, en una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, el viernes último, que contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Victoria Donda, diputada nacional y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.

Las organizaciones denuncian frente al Comité de las Naciones Unidas “el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violando regulaciones fundamentales del estado del Derecho y la seguridad democrática, tales como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, denunció Gabriela Tosoroni, delegada general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). El Código de Conducta que dictaminó la ONU sostiene: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.

Por su parte, Pérez Esquivel, en referencia a la denuncia dijo: “Esto que mandamos a Naciones Unidas es fundamental para poner en evidencia lo que está pasando con la infancia hoy, y por eso digo que si un gobierno no privilegia a los niños está dañando el presente y el futuro de nuestro pueblo”. Señaló al gobierno de Cambiemos como el hacedor de estas políticas de “exclusión” y agregó: “Esto no es un problema puntual, esto es un problema estructural y tenemos que apuntar a los cambios de estructura. Vemos un retroceso en la política de Derechos Humanos de la infancia muy preocupante frente a un gobierno que privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, y lógicamente los más afectados y los más indefensos son los niños y niñas. Esto es preocupante porque una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y lamentablemente no es así”.

Durante el gobierno de Cambiemos, hubo más de un muerto por día debido al uso de las fuerzas del Estado, según datos de Gabriela Tosorini (SENNAF).

“Hay que insistir en que los Derechos Humanos son integrales, que Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se pierden los Derechos Humanos, la democracia se debilita”, sentenció Pérez Esquivel, a lo que Victoria Donda agregó: “Tenemos que seguir peleando por una sociedad con más democracia y con más Derechos Humanos para todos, y eso también significa dejar de tener una Ministra de Seguridad que se pare ante las fuerzas de seguridad que tenemos en nuestro país y las incite a cometer delitos –en referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich quien justificó el accionar de las Fuerzas-. Lo que hizo fue hacer apología del delito y todos estamos en riesgo, sobre todo aquellos niños y niñas que están en nuestros barrios, que están en la calle y a quienes deberíamos proteger”. Sobre este tema, Nora Cortiñas añadió: “La ministra de Seguridad convoca al delito, convoca a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país”.

Uno de los casos que detalla la denuncia presentada por este colectivo es el de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo en Tucumán. Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que patrocina a la familia del niño, explicó sobre el asesinato de Facundo: “Se trató de una ejecución extrajudicial, una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del sistema de protección integral de la niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular con la protección de su vida”.

«Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen», decía una de las pancartas que sostenía un grupo de jóvenes.

Pero el caso de Facundo lamentablemente no es el único, se han registrado más casos de asesinatos a menores por parte de la fuerza pública. Gabriela Tosorini (SENNAF) presentó los datos que dan cuenta de la situación de militarización de la vida ciudadana: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2017 dispuso 27.000 efectivos para un territorio de tres millones de habitantes, un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia, triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil, dos por mes. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017 reveló que en 721 días de gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas del Estado”, alrededor de una muerte diaria y agregó: “Estudios sociales han relevado que en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio, es decir, de franco o retirados, un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.

En el cierre de la presentación Nora Cortiñas dijo: “El abuso hacia los menores está en donde el Estado mira para otro lado, donde no se presta atención, donde no se escucha a los niños”. Bajo un anhelo efusivo hacia los presentes, pidió: “Debemos exigir que los niños sean escuchados. Porque los niños no son el futuro, son el hoy”.

Sep 19, 2017 | DDHH

En Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, vive Alberto Szewczuk. Igual que su padre Nicolás -fallecido el pasado 29 de agosto- tiene una particularidad más allá de la consanguinidad: es apátrida.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR ), un apátrida es aquella persona que no es por ningún Estado como un connacional. En esa situación se encuentran cerca de diez millones de habitantes en el mundo. Una de las razones de ser apátrida es haber nacido en un país que ya no existe.

Con la disolución de la URSS en 1991 y la conformación de la Confederación de Estados Independientes (CEI), Nicolás y Alberto Szewczuk se convirtieron en apátridas, su status jurídico se modificó: son ciudadanos de un país que ya no existe. Tras la ruptura de la unión de países, su nacionalidad se mantuvo y no recayó en ninguna de las viejas o nuevas naciones. Ninguno de los dos ha realizado los trámites para nacionalizarse como argentino. Su único documento de identidad en el país es un pasaporte argentino para extranjeros con el cual a cada nación que deseen visitar deben pedir una visa.

Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) afirma que “debido a la falta de normativa con respecto a la problemática, no existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”.

«No existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”, dijo Gabriela Liguori, coordinadora general de la CAREF.

En el 2015 se presentó un proyecto de ley para la protección de los apátridas que tuvo poco avance y que finalmente caducó a principio de este año. Desde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) se está trabajando un nuevo proyecto legislativo pero por el momento hay poca información.

Nicolás Szewczuk había nacido en 1933 en lo que actualmente se conoce como Ucrania, pero que en su momento era un territorio polaco dentro de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Su familia vivía en el campo y las condiciones de vida no eran las óptimas, así que la publicitada posibilidad de migrar a otros países como Canadá, Australia y Argentina era la opción más viable. Con su padre y su madre emigraron a la Argentina en 1937, luego de que Canadá limitara las migraciones y de que Australia no fuera una opción tan atractiva como el sur de América.

A los 12 años falleció su madre durante una operación de apéndice y a los 13 su padre, debido a una infección. Él fue acogido por una familia que vivía y que ya tenía un chico de su edad. Empezó a trabajar desde muy pequeño y a los 15 años ingresó a una escuela privada especializada en electricidad. No podía realizar el servicio militar por ser extranjero, lo recordaba como un dato relevante porque era lo que hacían los hombres de cierta edad, casi como un ritual de la sociedad militarizada.

Conoció a quien sería, más adelante, su esposa -que es cordobesa- y la idea de volver a la tierra en la que se nació recobró importancia en los migrantes que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. Europa era una tierra reconstruida, se había originado una nueva cultura, era un lugar distinto al que habían dejado más de una década atrás. Stalin había muerto en 1953 y por esos años, Nicolás veía el resurgimiento del comunismo en el mundo como proyecto político alcanzable.

Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos.

El bombardeo a la Plaza de Mayo, el intento de derrocamiento a Perón y el golpe de estado por parte del general Lonardi en 1955 fueron acontecimientos que hicieron de la posibilidad de volver a Europa una realidad. Poco antes de morir, Nicolás le comentó a ANCCOM que “cuando ya estaba la Junta Militar, trabajaba en un frigorífico y en la entrada habían tanquetas, yo vi personas con las manos apoyadas en la pared y la ametralladora de pie en la vereda. Lo pasamos. Se dieron una serie de acontecimientos en los que supimos que estábamos en un país convulsionado”.

Viajó en el barco Santa Fe hasta la URSS, junto a su esposa y su suegra. Analizaron las posibilidades que les brindaban las tres ciudades más desarrolladas: Moscú, Leningrado y Kiev, en la que finalmente decidieron vivir. Al entrar en territorio soviético, ya se era ciudadano con los derechos y deberes que eso implicaba. Su primer hijo, Alberto Szewczuk nació en Kiev, actualmente capital de Ucrania, ex-URSS, en 1960.

Nicolás se dedicaba a realizar traducciones técnicas del ruso al español de material soviético con la integración de Cuba al bloque comunista, además de trabajar en una fábrica que hacía hilo de nylon y rayón.

El Estado organizaba el tema habitacional a través de las fábricas y sus sindicatos: las plantas industriales más grandes tenían mayor cupo. Los Szewczuk compartieron un departamento con una familia, hasta que el gobierno les asignó uno de dos ambientes solo para ellos.

Así como los que volvieron a su tierra natal lo hicieron por sus recuerdos de infancia y adolescencia, Nicolás y su familia decidieron volver a Argentina en Marzo de 1966. Al volver encontraron un país congelado en el tiempo, que en 10 años no había logrado desarrollarse en ningún aspecto, “llegamos a Ezeiza y la verdad es que se nos cayeron las medias -recordaba Nicolás-. Estaba como la había hecho Perón en su momento”.

Para Alberto su transición fue prácticamente inconsciente: de chico nunca quiso hablar español y cuando llegó al país lo empezó hablar y nunca volvió a utilizar el ucraniano. Con certeza afirma que “no me interesa volver, seguramente como un sistema de autodefensa, de decirme que eso es una etapa que ya pasó. Yo lo asigno a la edad, me fui a los 5 años”. A pesar de su desvinculación con su país de nacimiento, recuerda vívidamente algunos detalles de su primera infancia: “Me acuerdo cuando íbamos al río Dniéper, tengo flashes de cuando hacíamos unos hongos salteados que los juntaba mi tío, él sabía cuáles eran los buenos. Me acuerdo que una vez me asomé al balcón y miré un cortejo fúnebre; allá era característico que arriba del féretro que iba por la calle pusieran una hogaza de pan negro redondo y un puñado de sal arriba. Yo en ese momento no sabía que la sal era lo más preciado que se da a un visitante por su escasez”.

Nicolás se dedicó mayoritariamente al trabajo con electricidad en diferentes proyectos a lo largo del país. Se jubiló en 1990. Lucía Gallopo, abogada en el CAREF explica que “nuestras leyes de nacionalidad impiden que se produzca la apatridia, por lo que las situaciones que tenemos son de migrantes apátridas o en situación de apatridia. Principalmente se trata de ciudadanos de la ex URSS cuyos documentos perdieron vigencia y al no haber tramitado oportunamente su actualización ni haber retornado a país de origen, se les dificulta obtener la renovación. En ocasiones, incluso, el tiempo transcurrido sin renovar implica que los Estados que sucedieron a la URSS no reconozcan ni tengan registro de su ciudadanía”.

Según la ley 19510 del año 1972, el país se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, promulgada por la Conferencia de las Naciones Unidas en 1954. Sin embargo, Gallopo afirma que “no hay un reconocimiento real de la apatridia en el país, no hay un procedimiento determinado ni órgano destinado a tal fin.”

Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos. Tampoco existen procedimientos simplificados para el acceso a la naturalización como una solución definitiva a esta problemática.

Un jarrón que Alberto y Nicolás Szewczuk trajeron de su país natal, adornado con el estilo étnico ucraniano.

Actualizada 19/09/2017

May 25, 2017 | DDHH

El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.

Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.

Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.

Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).

El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.

También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”

Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”

Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”

Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.

Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.

El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”

Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.

Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”

Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.

“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.

La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.

Actualizada 24/05/2017

Sep 28, 2016 | inicio

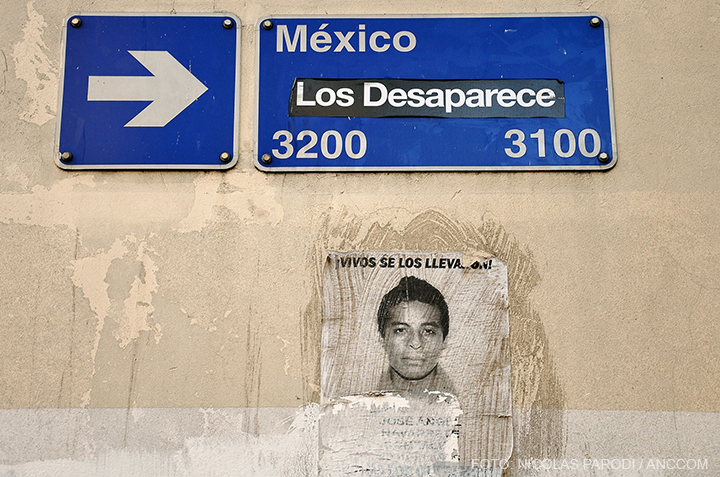

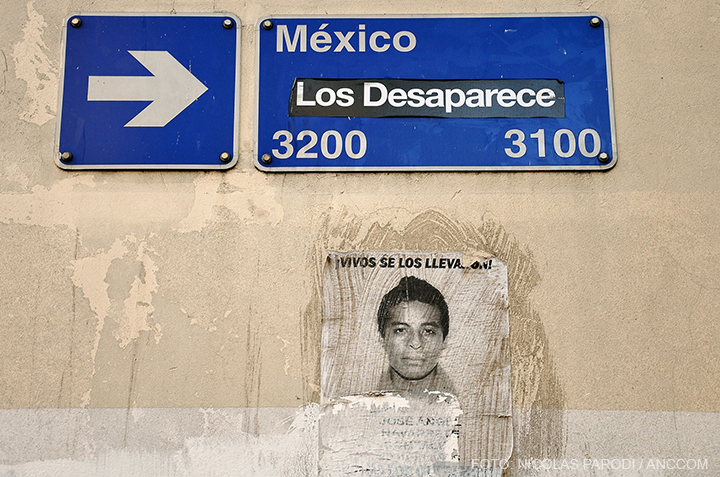

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de las víctimas, visitó Argentina para hacer visible el reclamo por el paradero de los normalistas. Las actividades organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina se extendieron desde el jueves hasta el martes último e incluyeron charlas, manifestaciones callejeras, marchas y reuniones con referentes de organismos de derechos humanos. Las múltiples acciones buscaron dejar de manifiesto que el caso sigue impune, y que los padres y madres mantienen su reclamo al gobierno mexicano, a quien exigen se disponga a esclarecer los hechos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en la ciudad contigua, llamada Cocula. Pero los familiares se niegan a aceptarla, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) comprobó que la versión no era cierta, a partir de un video que registra irregularidades en la investigación. Allí pudo constatarse que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Seguridad Criminal -encargada de investigar el caso en la estructura del Estado- estuvo en el basurero de Cocula, antes de que se encontraran allí los restos incinerados de un estudiante, sin que su presencia se consignara en el expediente. Además, el GIEI plantea que en el video se ve cómo los agentes federales impiden pasar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que asiste a los familiares de las víctimas en la investigación, mientras se ve a Zerón deambular en el lugar. A partir de esto, se piensa que podría haber habido pruebas implantadas en la versión oficial, y por esta razón los padres y madres de los 43 estudiantes buscan que no se abandone el caso, y luchan por la aparición de sus hijos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos.

Apoyo internacional

La llamada Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último con la participación de Cristina Bautista, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y demás asociaciones convocantes en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en Plaza de Mayo, una visita a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y, por último, una “pegatina por los 43 por la calle México”, desde su cruce con Avenida La Plata. Durante esta actividad, ANCCOM dialogó con Cristina Bautista, quien expresó la importancia de que la calle que lleva el nombre de su país en la capital de la Argentina tenga el rostro de los 43 normalistas y su mensaje. Afirmó que le da fuerza saber que Buenos Aires conoce el caso Ayotzinapa “porque es importante el apoyo internacional, en especial porque ejerce presión al gobierno mexicano para esclarecer los hechos”. Por esta razón considera que fue de suma importancia su encuentro con Madres y Abuelas de Plaza de mayo, porque pudo conocer más en profundidad su experiencia, su largo recorrido, y abrigarse con su apoyo: “Me dijeron que cuando hacen la ronda de los jueves ellas siempre exigen la aparición con vida de los 43 normalistas. Me contaron su historia, y cómo empezó su fundación. Me dieron ánimo, fuerzas, para que sigamos adelante en la lucha por nuestros hijos, y también como hicieron las Abuelas a lo largo de los años por sus nietos. Yo les dije que eso vamos a hacer, porque esto no se acaba un día 26 de septiembre, esto sigue, realmente queremos llegar a la verdad». El apoyo internacional también llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Arsinoé Orihuela, uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que recibió a la mamá del estudiante, dijo a ANCCOM que la reunión con organizaciones de Derechos Humanos es importante para poder decirle al mundo que México está en un momento difícil donde continuamente hay desapariciones, homicidios, torturas a presos políticos y no políticos, y detenciones arbitrarias “por eso la demanda hacia el gobierno mexicano se hace extensiva hacia todas las desapariciones forzadas en México”, remarcó.

Para Orihuela, el caso de los 43 estudiantes produjo una inflexión en la historia de su país, como ocurrió en 1968 con la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano disparó contra una multitud de estudiantes que se manifestaban en demanda de mayor libertad de expresión. Además, consideró que es fuerte simbólicamente “porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban a Iguala para recaudar fondos, justamente, para poder asistir a la marcha en conmemoración por la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del ’68”.

La Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último . Además hubo una “pegatina por los 43 por la calle México”.

Lo que muestra Ayotzinapa

En la marcha hacia la cancillería mexicana en Argentina del último jueves, Cristina Bautista entregó a los funcionarios diplomáticos de su país un documento para pedir que se reanude la investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar por concluida. Para Arsinoé Orihuela el caso de Ayotzinapa impactó más que otros que vienen ocurriendo a la sociedad mexicana porque concentra los peores elementos de violencia institucional como “la agresión estatal contra sectores de la población pobre y estudiantes, en un contexto de reformas privatizadoras que apuntan a abrir los mercados al exterior (como lo es desde 1994 el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) que perjudican a la población con menos recursos”, aseguró.

Orihuela analizó también que la desaparición de los 43 estudiantes desacredita la estrategia que propone Estados Unidos sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, ya que demuestra que parte del Estado está involucrado con aquello que dice combatir, y que la violencia se ejerció, en realidad, contra estudiantes. «El narcotráfico reemplazó al petróleo como primera fuente de ingresos en México», reflexionó Orihuela, y agregó que se utiliza la guerra contra el narcotráfico como modalidad de guerra sucia, “porque en realidad es una estrategia para eliminar por la fuerza todo lo que se considere una amenaza a lo dominante”. En ese sentido, dijo que las escuelas rurales son una “piedra en el zapato” para las medidas neoliberales que aplica el Estado, por la fuerte formación política que ejerce en sectores necesitados económicamente.

Mientras continúan difundiendo internacionalmente la desaparición de sus hijos, la lucha de Cristina Bautista y las demás madres y padres de los 43, siguen manifestándose dentro de México donde recientemente se nombró a Zerón como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, luego de su renuncia al cargo de director de la Agencia de Seguridad Criminal. En relación a esta designación, la mamá de Benjamín Ascencio Bautista dijo: » Si en Ayotzinapa Tomás Zerón desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos, imagínense qué podrá hacer como persona de Seguridad Nacional. Como madres y padres de familia nosotros tenemos la tarea de salir a dar la información de lo que estamos viviendo realmente y no como lo expresa el gobierno mexicano en sus medios de comunicación”.

Mientras pegaba el rostro de su hijo y el de los demás estudiantes desaparecidos en cada esquina de la calle México, Cristina Bautistas aseguró que no se van a rendir: “Vamos a salir a difundir porque queremos la unidad y la fuerza, y que se sepa la verdad».

-«Ayotzi vive», gritaban los manifestantes por las calles del barrio de Monserrat.

-» La lucha sigue y sigue», contestaban decenas de personas el jueves, mientras pegaban las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La madre de Benjamín Ascencio Baustista llevaba la foto de su hijo colgada del pecho. Su bandera.

Actualizado 28/09/2016