Ago 20, 2020 | Comunidad, Novedades

“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.

Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.

El brote

Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.

En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.

En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.

Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.

El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.

Desamparo y silencio

Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.

Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.

A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.

Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.

El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.

Al borde del abismo

“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.

Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.

Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.

Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.

Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.

Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.

Ago 13, 2020 | Entrevistas

Márgara Averbach. Retrato por videollamada.

Márgara Averbach, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, dice que hay dos tipos de escritores: “Unos que escriben más sobre libros, tipo Borges. Y otros que escriben a partir de, por ejemplo, algo que leen en los diarios o escuchan en la radio”. Ella, advierte, forma parte del segundo grupo. En su casa la radio AM está encendida todo el día, pero hay períodos donde nada le llama la atención. Sin embargo, cuando en el 2014 escuchó la noticia de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México, decidió que tenía que hacer algo. Lo anotó en un cuaderno: había allí una historia por escribir.

En mayo de este año la editorial Letras del Sur publicó su novela Los dos ombúes. La autora hace resonar en estas páginas su recuerdo de los ombúes en la provincia de Santa Fe, las experiencias en su escuela secundaria, la masacre de Ayotzinapa y el miedo vivido durante última dictadura cívico-militar argentina. La historia, que trata sobre un grupo de jóvenes que desaparece tras reunirse para reclamar por calefacción en las aulas, fue escrita por Averbach durante unas vacaciones de verano de su trabajo como docente. Y de corrido, como más disfruta.

En Los dos ombúes mencionas una crisis, ¿de qué se trata?

Ahí hablo de uno de mis grandes temas literarios, que es la cuestión ecológica. Lo que estamos haciendo ahora es suicidarnos. Yo hablo mucho de eso en libros tipo fantasy, ahí se me es más fácil hablar de crisis ecológica, que se están cayendo los ciclos, no hay más invierno, no hay más verano. Matamos a la plantas, no hay más abejas. Esto no es el centro de la historia pero lo que sucede es que hay una crisis energética y tuvimos que volver hacia atrás. Solo algunos pueden usar autos, el resto tiene que moverse en carreta. Es una distopía.

¿Por qué elegiste que la novela fuera distópica?

Esta historia necesitaba un lugar. Tenía que ser Argentina y si era por La Pampa, mejor. No quería que esto pasara durante la dictadura, volver atrás en el tiempo. Entonces tenía que inventarme otro tiempo hacia adelante, donde no haya democracia y volvamos a un tiempo de locura. Y al mismo tiempo la idea de que va a haber que adaptar tecnológicamente la vida porque hicimos algo mal: por ejemplo, no podemos tener la misma medicina. Esto se me viene de lo que yo estudio, que son los autores amerindios, donde un tópico es la medicina. Yo no quería que los rebeldes o perseguidos fueran un grupo guerrillero tipo el Che, porque se me iba a desviar lo principal que es la desaparición. No quería meterme en eso, quería que protestaran por calefacción en la escuela, por el hecho de que la medicina se abra a medicinas alternativas. Todo es político para mí, pero quería que fueran protestas menos político partidarias.

¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Creás un boceto, un plan?

El tipo de trabajo que hago como académica no me gusta para escribir. Yo no investigo para escribir, eso no me gusta. Salvo que mi personaje tenga que caminar un día entero. ¡Qué sé yo cuántos kilómetros se pueden hacer en un día! Entonces tengo que investigar. Hay escritores que se sientan y hacen un boceto. Eso a mí no me sale. Yo me tengo que poner a escribir: a escribir en cuaderno. La primera versión es a mano, hay algo en el ritmo… El cuaderno me permite ir a hacer una cola y seguir escribiendo si tengo ganas. Escribo en cualquier lado, en un café, en el tren o en el subte si me sentaba. Necesito ese primer borrador al que generalmente le falta mucho todavía, porque capaz empezó para un lado y después cambió. En algún lado, la magia me pasa por ahí. Escribiendo se me va armando el personaje, la historia. ¿La primera versión es mi boceto? Probablemente, pero me lleva un tiempo largo.

¿Cuáles son los llamados que el lector puede encontrar a la dictadura militar argentina?

Esto tiene que ver con mis experiencias. A mí no me pasó nada, pero alrededor sí. Cuando estudiaba en Filo ha pasado que entraran a un café y se llevaran a alguien. Eso pasaba, había mucho miedo: en el ´75, en el año de la Triple A, y después empeoró. En la Facultad viví la dictadura, toda la carrera. Cuando yo me recibí todavía estábamos en eso. De lo que pasó, tengo para tirar para arriba. A mí no me llevaron, ni a nadie de mi familia, pero son cosas jorobadas, que te marcan muchísimo. En mi escuela hubo unos 30 desaparecidos, que los llaman “la división desaparecida”. Fueron de distintas aulas pero fueron 30, más o menos el número de un curso. Eran todos compañeros de mi hermano. Te queda el recuerdo de estar muy cerca y no saber cómo zafar.

Te dedicás al estudio literario de las minorías étnicas en Estados Unidos. ¿Qué aspectos de la literatura amerindia aparecen en la novela?

Todo lo que tiene que ver con la medicina que aparece en el personaje de la Negra y la médica Aurelia. También los pueblos que están del otro lado del Alambrado, está muy lleno de la relación del hombre con la naturaleza. Vamos a llegar a un momento de crisis donde no va a haber más remedio que adaptarse y eso va a significar tener más en cuenta los pedidos de la naturaleza. Por ejemplo, no plantar soja transgénica, o no quemar las islas del Paraná, como está pasando ahora. En Los dos ombúes no está en el centro, pero está ahí. Si no hay correo, si ya no tenés computadoras, hay que pensar otras formas de comunicarse, entonces aparecen las señales de humo. Hay que volver atrás a la historia de esos pueblos que tenían más en cuenta su relación con el medio ambiente. Acá está más en el centro la idea de rebelarse, la represión y no resignarse a lo que el otro te quiere borrar, que vos no vas a permitir eso. Entonces armás, como uno de los personajes, un archivo de medicina o seguís buscando a los pibes hasta que los encuentres. Justo ahora los médicos forenses están identificando el ADN de algunos chicos Ayotzinapa. Cuando uno escribe, se le viene todo: lo que sabe académicamente, la vida, las personas con las que compartiste. Una especie de polifonía que se te viene.

¿Y el hecho de que el narrador no se centra en un protagonista cómo surge?

¿Y el hecho de que el narrador no se centra en un protagonista cómo surge?

Lo de la polifonía también viene de los estudios amerindios. Cuando vos narrás, si le das el punto de vista a un solo personaje, le das todo el poder. El poder es del que cuenta en la narración, ningún otro lo tiene. A mí eso no me gusta. Mis libros suelen ser todos con muchas voces para que el poder esté de esta manera más repartido. No voy a decir completamente repartido, pero un poco más.

Hay muchas metáforas universales en tu novela. Por ejemplo: “Hay que atravesar el silencio para que maduren las palabras”. ¿Cómo aparecen estas frases en el proceso de escritura?

Cada uno tiene un estilo, el mío no tiende a lo cómico. Me gustaría pero no me sale, no es lo mío el humor, claramente. Sí tengo una tendencia a lo poético. Eso va saliendo, a veces cuando lo corrijo, le bajo la densidad de ese tipo de cosas. Porque me parece que está muy recargado. Yo tiendo a eso, no es algo que busco, me sale pensando en la historia. Cuando hacés primeras personas tenés que tener mucho cuidado porque hay personajes que no pueden pensar ese tipo de cosas. Si vos lo definiste como durito, que va a los bifes, no va a empezar a decir “Ah, como la primavera…”. No pega. No escribí en primera persona porque me iba a distraer de lo que realmente quería decir. Cuando escribo así, me hago un mapa: este personaje escribe simple, el otro muchas subordinadas, el otro malas palabras. Pensás mucho en escribir como ese personaje lo haría. Y te podés concentrar mucho más en la historia si no tenés ese problema, es más fluida la escritura. Me sale así porque soy yo escribiendo, no tengo que fingir nada.

¿Por qué los ombúes? ¿Por qué ese árbol en particular?

Justamente porque necesitaba algo argentino, muy de acá. Yo crecí hasta los cinco, seis, en el norte de Santa Fe con mis abuelos en el medio del campo. Los ombúes son aquellos árboles que ves desde tres kilómetros antes, el resto es chato y ves esa cosa verde que es el único punto que podes mirar en la llanura. El primero que apareció en la novela es el que está en la escuela. El colegio me hace acordar al mío, el Normal de Banfield, pero ahí había plátanos, que son árboles extranjeros y yo no quería poner uno así. Me salió el ombú, después a medida que fui escribiendo apareció otro más. Si fue el ombú donde empezó todo, podíamos buscar otro ombú donde en algún sentido, se cierre la historia.

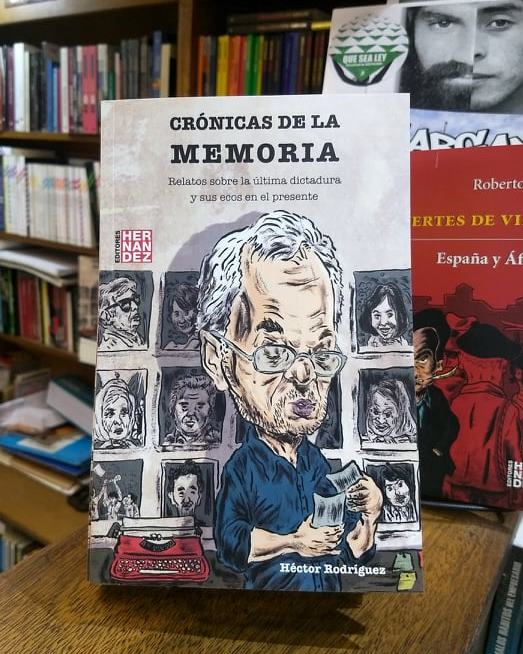

Jun 30, 2020 | DDHH, Entrevistas, Vidas políticas

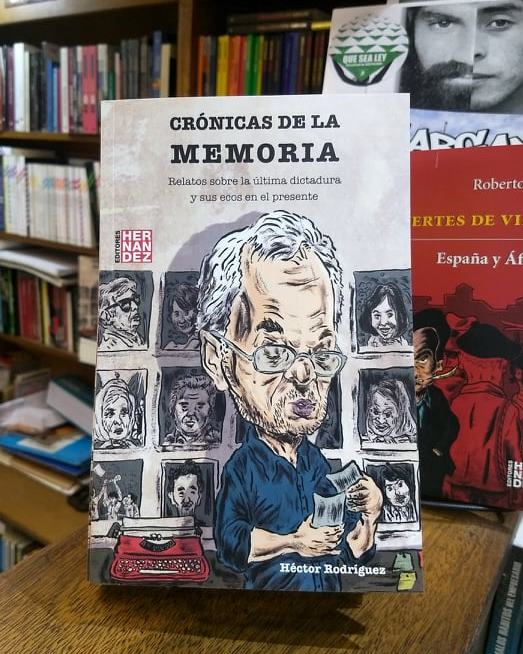

“Comprendí, ya muy grande, que la matriz de la dictadura no solo fue desaparecer a una generación sino imponer otra matriz de producción, económica, ideológica y cultural”, afirma con vehemencia Héctor Rodríguez, autor de Crónicas de la memoria. Relatos sobre la última dictadura y sus ecos en el presente. En diálogo con ANCCOM reflexiona sobre el proceso de escritura y, aunque tiene en claro que ama contar historias, confiesa: “Ni siquiera en terapia puedo resolver por qué me causa tanto dolor el calvario que sufrieron no solo los desaparecidos -que a veces decimos que dieron la vida, pero en realidad se las arrancaron de cuajo- sino también sus seres queridos”.

El escritor no tiene familiares desaparecidos pero sí conocidos que fueron víctimas de la última dictadura militar. Su trabajo en la organización Barrios por la Memoria y la Justicia Zona Norte fue una de las motivaciones para escribir el libro, que reúne historias de desaparecidos, familiares y eventos conmemorativos.

El colectivo al que pertenece está integrado por distintos miembros de la Comisión por la Memoria y la Justicia, familiares de detenidos y desaparecidos, militantes sociales de la organización. A cada integrante lo mueve la necesidad de un ejercicio de memoria, con la voluntad de restituirle a los desaparecidos la identidad. La visibilización de sus biografías se concreta con la colocación de una baldosa en distintas veredas, en puertas de fábricas y colegios. “Y cada una nos permite rearmar los retazos de esas vidas que fueron tan truncadas. Es como una huella urbana, una marca de reivindicación”, precisa el autor.

“Detrás de cada historia de dolor, hay una historia de amor y mucha entrega: encierran la búsqueda de un país justo e igualitario”, reflexiona el autor sobre los relatos que componen el libro. Más allá de la amplia literatura que hay sobre esta época atroz de la historia argentina, insiste con que el tema no está agotado. “Cada desaparecido merece un libro”, declara y enfatiza sobre la necesidad de contar historias de personas que no conocemos y no solo de figuras públicas como puede ser Chicha Mariani.

Héctor Rodríguez, cuando fue invitado a la ESMA.

¿Cómo viviste la última dictadura militar argentina?

Yo era un adolescente cuando llega el golpe. Vengo de una familia de clase media con un papá que no es precisamente peronista. Me interesaba el periodismo y el fútbol. Bastó que llegara la dictadura y algún caso cercano en la familia para advertir que las cosas estaban muy difíciles. Hubo un hecho que me marcó mucho: una noche de 1976, a pocos metros de mi casa, éramos cinco muchachos con libros en la mano, reunidos y nos palparon, nos apuntaron con un Fal en la espalda como si fuéramos cinco delincuentes. Ese día tuve mucho miedo y recuerdo muy bien que esos metros que faltaban para llegar a casa, los hice corriendo y toqué el timbre con fuerza para que mis viejos me abrieran.

El libro se divide en tres capítulos: “Historias militantes”, “Experiencias” y “Semblanzas”. Sin ánimos de establecer jerarquías entre las crónicas, ¿podrías contarnos alguna de ellas que te haya conmovido mucho?

Hay dos o tres que a mí me pegan más fuerte porque conozco a las personas. Por ejemplo, la historia de Graciela Villalba y su padre, quien trabajaba en Astarsa (Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A.), uno de los más grandes de América Latina, situado en el Tigre. Es extraño tener que explicar esto pero hoy la realidad allí no tiene nada que ver con lo que era antes: el Tigre era una zona fabril con obreros y estudiantes que contaban con una potente organización gremial. La juventud peronista era muy fuerte y la dictadura no dejó títere con cabeza. Graciela es mi compañera en la Comisión y me conmocionó mucho lo que dijo en el juicio: “Yo entregué mi vida a buscar a mi papá y lo tuve que hacer sola porque la justicia no me ayudó”. Además, ella tuvo que volver al dolor una vez más cuando le entregan un cuerpo diciéndole que es de su padre, al cual entierra, pero al final resulta que no era así. La crónica en el libro comienza con la conferencia que se hizo en la Sede de Judiciales de Zona Norte donde Graciela habló. Ella no es de hablar mucho pero cuando dio su testimonio, volvió a llorar con mucha angustia porque sintió que se estaba reabriendo una herida de cuarenta años atrás con la posibilidad de que hubieran genocidas sueltos. Y ese terror para ella era muy vívido. Hoy esta historia no terminó: Graciela Villalba no tiene los restos de su padre.

Mencionás mucho el rol de la Iglesia católica y a su vez, establecés algunos matices cuando narrás el asesinato de los Palotinos por parte de los militares, ¿por qué decidiste incluir este relato?

El tema de la Iglesia me interesa de sobremanera. Yo vengo de familia católica. Hace poco, incluso, dimos una clase en Don Torcuato sobre la Iglesia de la resistencia. Así como hubieron capellanes avalando los vuelos de la muerte también hay más de cien sacerdotes y personas de la Iglesia que están desaparecidos. Entre ellos, este episodio que no fue menor ya que está considerado como la mayor tragedia de la Iglesia católica en la historia argentina. En Argentina nos costó muchísimo tiempo nombrar la dictadura como cívico militar. ¿Cuánto demoraremos en llamarla, aunque no entre en los cánticos, como dictadura cívico militar eclesiástica judicial y empresarial? Todos estos resortes de la sociedad tuvo la dictadura. No se puede aludir a que fue una manga de chiflados los que la hicieron. De hecho, las maniobras de la Iglesia católica durante la dictadura fueron espeluznantes y creo que nunca le pidió perdón a la sociedad argentina como debería.

¿Cuáles son los ecos en el presente de la última dictadura militar que adelantas en el subtítulo del libro?

La dictadura ha dejado secuelas muy grandes en cada familia. El libro es apenas una pieza más en un rompecabezas gigante que es la memoria colectiva, que nunca está completa. Porque nosotros no solo necesitamos saber qué pasó con los 30.000: también necesitamos saber dónde están los 300 nietos que todavía no se reconocen, y que alguna vez se juzgue la parte civil de la dictadura. Sobre eso todavía nos falta avanzar mucho. Hay una élite que sostiene que el tema de la dictadura se agotó y es la misma que impide que se siga hablando del tema. Cuando asumió Mauricio Macri, una de sus medidas fue cerrar el Instituto de Revisionismo Histórico. ¡Fijate qué detalle! Es como dice José Pablo Feinmann: “El que se apropia de la historia, se apropia de la verdad y del poder”. Y eso la derecha lo tiene clarísimo. El macrismo es lo peor que nos pasó después de la dictadura. El poderío de la familia de Macri creció exponencialmente después de la dictadura. Votar un gobierno así es no haberse dado cuenta de los resultados económicos y culturales de la dictadura, que fueron atroces. Pienso que uno de los ecos es la regresión al haber votado al macrismo. Y otro: el rol de la prensa, la cual hace rato abandonó toda ética periodística. No hay manera de instalar una democracia plena con la actual Ley de Medios así como está manejada y con el conglomerado de grupos mediáticos y judiciales. Bastó que llegara Macri para que la Ley de Medios quedara en la nada. La derecha no cambia, solo se siente impune. Nuestra democracia sigue siendo débil, hay que cuidarla mucho.

¿Por qué la decisión de incluir una figura literaria como la de Jorge Luis Borges en las crónicas?

En un sentido, la crónica que hago sobre Borges tiene que ver con que me apasiona la literatura. A mi hijo también le fascina y es una suerte de guiño a la juventud: que sepa de este hombre que se la pasó diciendo que no hablaba de política efectivamente sí lo hizo, en muchos casos. Quería que los jóvenes supieran de este personaje tan particular y a su vez tan antipopular. Borges justo asistió a una de las jornadas de los juicios más larga, que duró horas. Él se fue un poco antes de que finalizara, pero los periodistas lo estaban esperando en la puerta. Luego escribió una de las crónicas más asombrosas sobre los juicios a la junta militar, primero publicado en España y luego en Clarín.

¿Qué significa para vos haber escrito el libro?

Cuando se publicó el libro escribí en Facebook una reflexión: los hombres nunca vamos a poder parir pero lo que puede ser más parecido a sentir dolor y cierto goce es parir un libro. Para mí fue una experiencia extraordinaria que me atraviesa profundamente y creo que atraviesa al país, al cual considero todavía le debemos mucha igualdad; todo eso no está logrado. Me siento satisfecho de haber puesto un granito más en la memoria colectiva. Uno cuando escribe sobre estos temas está haciendo de puente para ponerle voz a las historias. Siempre decimos mal eso de que los desaparecidos no tienen voz: todos tienen voz, lo que tenemos que hacer es afinar el oído, poner todo el corazón y cargar la pluma con la mayor verdad posible para contar estas historias que son nuestras.