Y todo el pueblo cantó “Maradó, Maradó”

Fue como un último partido. Anunciado de imprevisto. Falleció el 25 de noviembre del 2020 y nadie sabe a ciencia cierta a qué hora, aunque quizás en el fondo eso no sea lo relevante. Otra vez todo el mundo -literalmente- hablaba de él. Las calles se redujeron al silencio y, mientras iba anocheciendo, los pequeños focos de llanto se encendían. Fueron velas en La Paternal, ahogo en La Boca, ojos vidriosos en Villa Fiorito. Hacia la medianoche, la Plaza de Mayo se convertía en la popular local de ese equipo llamado Diego Armando Maradona, y en pequeñas esquinas de todo el país se empezaron a escuchar gritos de goles, canciones de aliento, miles de relatos que, en definitiva, hablaban de lo mismo.

Muchos pasaron la noche en la plaza, bajo la promesa de que sería en la Casa Rosada su velatorio. De 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Gobierno nacional dispuso tres días de duelo y se prestó a organizar todo para recibir a la gente de Diego. Se colgó un crespón negro en la entrada, se instaló una pantalla gigante que reproducía sus jugadas en el centro de la plaza y ordenaron un recorrido de vallas que comenzaba en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

¿Qué le podía importar la pandemia a esas personas a las que Diego les dio tanto? Temprano, muy temprano, ya se comenzaron a agolpar en ese camino hacia él. La policía estaba por todas partes, de mirada desconfiada, la misma que muchos le dirigieron a Diego todos estos años. La Infantería dejaba pasar a un grupo de 20 o 25 personas y corrían a parar a los demás, que esperaban afuera cantado que “el que no lo quiere a Diego no quiere a su mamá” o que “el que no salta es un inglés”. Revoleaban por el aire el agua que los empleados de Aysa les daban más atrás, agitaban sus brazos en ese aguante de final de partido.

¿Qué le podía importar la pandemia a esas personas a las que Diego les dio tanto? Temprano, muy temprano, ya se comenzaron a agolpar en ese camino hacia él. La policía estaba por todas partes, de mirada desconfiada, la misma que muchos le dirigieron a Diego todos estos años. La Infantería dejaba pasar a un grupo de 20 o 25 personas y corrían a parar a los demás, que esperaban afuera cantado que “el que no lo quiere a Diego no quiere a su mamá” o que “el que no salta es un inglés”. Revoleaban por el aire el agua que los empleados de Aysa les daban más atrás, agitaban sus brazos en ese aguante de final de partido.

Hubo un Maradona para cada uno y un Maradona para todos. Cerca del Cabildo, una turista anglosajona se filmaba a sí misma tratando de explicar este fenómeno exótico; periodistas de cadenas internacionales reportaban hacia infinitos puntos del planeta; los fotógrafos se peleaban entre sí para retratar la imagen que lo diga todo. Y lo hicieron, pero no podían explicar nada, no podían adivinar qué se escondía detrás de cada llanto, de cada pelota de fútbol que chicos y grandes llevaban bajo el brazo, de cada flor arrojada con amor sincero.

Al otro lado de la plaza, esa misma gente que entró cantando salía cabizbaja, algunos ahogados en lágrimas y negando con la cabeza. El partido había terminado para ellos, aunque la mayoría a lo sumo había visto, de muy chicos, recién al Diego campeón del 86.

¿Cuándo empezó el partido? ¿Aquel 30 de octubre de 1960, entre los brazos de Doña Tota y Don Diego? ¿En aquellos entretiempos donde los Cebollitas salían al campo para entretener a la hinchada y un pibe morrudito danzaba junto a una pelota casi tan grande como él? ¿El 25 de junio de 1986, cuando ese petizo de rulos era alzado por una marea humana en México mientras besaba con fervor la Copa del Mundo? Una señora que ya transita los cuarenta años salía entre lágrimas inconsolables, contando cómo ella y su hermano salieron corriendo a la calle ese día, se tropezaron y se rompieron las rodillas, pero con la alegría más inmensa que dos chicos podían imaginar. “Es un día muy amargo hoy, la gente sigue hablando mal de él. No se fijan en las cosas reales. Lo único que les importa son las cosas feas, porque esa gente no tiene vida. Todos cometemos errores, pero la alegría del pueblo hay que valorarla. En un momento muy difícil de la república, él nos dio alegría”, sopesa entre el enojo y el orgullo. “Lo amo mucho, estuve enamorada desde muy chica de él. Nadie lo ayudó, él tenía una adicción y nadie lo ayudó. Estaba más sólo que un perro. Todos los que se le acercaron sólo pensaban en los millones que le podían dar esas dos piernas maravillosas”. Y antes de seguir su camino, concluyó: “Todos los que los queremos de verdad estamos acá. Es amor, fútbol…no creo que vaya a mirar más fútbol”.

¿Cuándo empezó el partido? ¿Aquel 30 de octubre de 1960, entre los brazos de Doña Tota y Don Diego? ¿En aquellos entretiempos donde los Cebollitas salían al campo para entretener a la hinchada y un pibe morrudito danzaba junto a una pelota casi tan grande como él? ¿El 25 de junio de 1986, cuando ese petizo de rulos era alzado por una marea humana en México mientras besaba con fervor la Copa del Mundo? Una señora que ya transita los cuarenta años salía entre lágrimas inconsolables, contando cómo ella y su hermano salieron corriendo a la calle ese día, se tropezaron y se rompieron las rodillas, pero con la alegría más inmensa que dos chicos podían imaginar. “Es un día muy amargo hoy, la gente sigue hablando mal de él. No se fijan en las cosas reales. Lo único que les importa son las cosas feas, porque esa gente no tiene vida. Todos cometemos errores, pero la alegría del pueblo hay que valorarla. En un momento muy difícil de la república, él nos dio alegría”, sopesa entre el enojo y el orgullo. “Lo amo mucho, estuve enamorada desde muy chica de él. Nadie lo ayudó, él tenía una adicción y nadie lo ayudó. Estaba más sólo que un perro. Todos los que se le acercaron sólo pensaban en los millones que le podían dar esas dos piernas maravillosas”. Y antes de seguir su camino, concluyó: “Todos los que los queremos de verdad estamos acá. Es amor, fútbol…no creo que vaya a mirar más fútbol”.

Otro muchacho más joven, de barba y ropas coloridas, estaba agachado sobre el pavimento a un costado de la fila. Se encontraba dibujando en tiza un retrato del joven Diego que interpelaba a quien lo mirase: “No hay sueño imposible” y “jugate!!”. “Apu, de la Aymara Montaña”, se hace llamar. “Un hincha del Diego”, se presenta. “Esto significa que hay que hacerle caso a la infancia, hacerle caso a los sueños. Él cometió muchos errores y nos trajo muchos aciertos. Por eso esta imagen de la infancia: cuando no estaba la camiseta manchada con ninguna marca, con ningún cuadro. En estado puro”, cuenta mirando con orgullo su creación. Un Diego para cada uno, un Diego para todos.

Es que predominaba la gente joven, esa que no lo vio en vivo, aquella que escuchó los relatos de sus parientes y se enamoraron del Diego que les tocó vivir en presente. El que se equivocó y pagó. “¿Cómo va el partido?”, podrían haber preguntado al llegar a esa gran popular que alentó a Diego. Y entonces, ya enterados, se sumaron a alentar. El Diego de las piernas cortadas, el Diego de la internación en Cuba, el Diego espléndido que tuvo su propio programa de televisión, el Diego director técnico en la Selección, en Medio Oriente, en México y en Gimnasia. “¡Jugate!”, pareciera haber dicho siempre, aunque podía errar un pase o caer en las vicisitudes del juego y la vida.

Es que predominaba la gente joven, esa que no lo vio en vivo, aquella que escuchó los relatos de sus parientes y se enamoraron del Diego que les tocó vivir en presente. El que se equivocó y pagó. “¿Cómo va el partido?”, podrían haber preguntado al llegar a esa gran popular que alentó a Diego. Y entonces, ya enterados, se sumaron a alentar. El Diego de las piernas cortadas, el Diego de la internación en Cuba, el Diego espléndido que tuvo su propio programa de televisión, el Diego director técnico en la Selección, en Medio Oriente, en México y en Gimnasia. “¡Jugate!”, pareciera haber dicho siempre, aunque podía errar un pase o caer en las vicisitudes del juego y la vida.

“¡Vamos, Diego!”, insistía la hinchada afuera de la Casa Rosada. Para el mediodía, la fila ya doblaba por 9 de Julio y se extendía hasta Constitución. No llegarían todos a despedirlo para las 16. Y esa emoción, esa alegría se transformó súbitamente en corridas, gritos de bronca, gases lacrimógenos y balas de goma. La represión se hizo presente. Los hinchas empezaron a retroceder ante el avance de la policía motorizada y los camiones hidrantes. Entre la multitud, una señora refugiada en un quiosco se lamentaba por no poder llegar a despedir a Diego. “Desde las 11 de la mañana estábamos haciendo la fila. Diego es Argentina, es el amor del pueblo. Es pueblo. Es un ídolo que nos va a quedar grabados en el corazón. Diego es amor”, expresaba mientras de fondo se escuchaba aquel mítico cuarteto que Rodrigo alguna vez le había dedicado a Maradona.

Desde la Rosada podían verse a los más arriesgados, quienes treparon las rejas e incluso llegaron a entrar al Patio de las Palmeras ante la desesperación y la desilusión de no ver más al mejor jugador de la historia. La tensión explotó y los empujones, las caídas, los golpes tomaron el protagonismo. Aunque la violencia cesó, ya era demasiado tarde. Las puertas de la casa de Gobierno se cerraron para el público. El velorio se suspendió y dejó a miles de hinchas sin la posibilidad del último adiós. Pero no importó demasiado. Aunque los tiempos se adelantaron, una gran caravana con rosas entre sus manos esperó la salida del más grande con aplausos y al canto de “¡Marado, Marado!” acompañó el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Bella Vista.

Desde la Rosada podían verse a los más arriesgados, quienes treparon las rejas e incluso llegaron a entrar al Patio de las Palmeras ante la desesperación y la desilusión de no ver más al mejor jugador de la historia. La tensión explotó y los empujones, las caídas, los golpes tomaron el protagonismo. Aunque la violencia cesó, ya era demasiado tarde. Las puertas de la casa de Gobierno se cerraron para el público. El velorio se suspendió y dejó a miles de hinchas sin la posibilidad del último adiós. Pero no importó demasiado. Aunque los tiempos se adelantaron, una gran caravana con rosas entre sus manos esperó la salida del más grande con aplausos y al canto de “¡Marado, Marado!” acompañó el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Bella Vista.

En el camino, los hinchas de Diego se subieron a la autopista y entre los autos saludaban y miraban el fugaz cortejo. La policía los alejaba, las motos corcoveaban para espantarlos, pero no lo lograron. Y no lograron que llegasen miles a la puerta del cementerio tampoco.

La popular aguantó hasta el final. Muchos lloraron y aplaudieron cuando el pitido marcó el final del encuentro. Y Diego, que lo dio todo, levantó los brazos y se fue. Se fue acompañado por sus hinchas, esos que nunca lo abandonaron.

Un debate frontal entre la salud y el negocio

La ley de etiquetado frontal continúa su tratamiento en Diputados y con ello, numerosos debates y posiciones antagónicas. No sólo se trata de una iniciativa que busca poner en el frente de los productos la información nutricional clara y accesible, sino también contempla cómo esos productos se publicitan y dentro de qué espacios se consumen, haciendo foco principalmente en los entornos escolares. Con media sanción en Senadores, el viernes pasado comenzó el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados. Allí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, advirtió que la ley tendría repercusiones en el Mercosur y que “será necesario tomar recaudos para mantener el proceso de armonizar las normas de los países miembros y no generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional. De la misma manera se manifestaron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que enfatizaron que la resolución “debe ser armonizada en el ámbito del MERCOSUR”.

Para entender por qué es necesario avanzar con este proyecto de ley, ANCCOM dialogó con Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), y ella explicó que en nuestro país el marco regulatorio para los alimentos es el Código Alimentario Argentino y que éste, en su definición textual, entiende a estos como “las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”. Planteado así se deja por fuera el principal problema en materia de salud: la obesidad, el sobrepeso y una serie de enfermedades no transmisibles. Por caso, ésta última es la causa de más del 70% de las muertes en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. “Estos objetos comestibles, porque no siempre podemos llamarlos alimentos, llegan a nuestras manos a través de fuertes condicionantes culturales y es allí donde tiene que estar el Estado, protegiendo nuestras elecciones sobre todo cuando esos hábitos vienen siendo tallados por una omnipresencia de la publicidad”, problematiza Graciano. El proyecto de ley pretende avanzar colocando octógonos negros en la parte frontal de los productos para alertar a los consumidores qué contienen.

Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENS), los patrones alimentarios han ido cambiando y cada vez son peores: existe una mayor presencia de ultraprocesados en detrimento de comidas caseras sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y también en la población de menores ingresos. Al respecto, la presidenta de FAGRAN resalta que hay un paradigma viejo que cree que “si hay pobreza, hay falta de acceso a los alimentos, desnutrición y bajo peso, y en realidad hoy tenemos pobreza, dificultad de acceso a los alimentos, con convivencia de exceso de peso y desnutrición oculta. Por esto también es necesario avanzar en políticas que protejan a los sectores más vulnerables”.

Las presiones por la modificación de ley provienen, principalmente de las industrias azucareras y alimentarias.

Otra cuestión que aborda la ley es la regulación de las estrategias de mercadeo que utiliza la industria alimentaria. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) realizó un estudio para cuantificar las publicidades que se transmiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión: el resultado arrojó que se encuentran expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana. Graciano ejemplifica la cuestión afirmando que muchas veces “los niños piden los productos no por el producto en sí mismo, sino por los objetos que promocionan: la presencia de caricaturas, la promesa de premios o la entrega de entradas”. Dentro de este punto también se quiere controlar el uso de logos o avales de entidades científicas, que en numerosas ocasiones se utiliza como estrategia para posicionar a los productos como opciones saludables.

Del otro lado de la problemática, se encuentran las diferentes industrias de alimentos y bebidas nucleadas en COPAL que en el marco del debate afirman que siempre “se apostó por un sistema de etiquetado informativo, dándole así al consumidor un rol protagónico al momento de tomar sus decisiones”. Atendiendo a ello, resaltan que la educación nutricional “es fundamental para fortalecer el entendimiento por parte de la población respecto del etiquetado nutricional, su utilidad y la toma de decisión de compra y/o consumo”. Sin embargo, quienes impulsan la ley enfatizan que lo que se necesita son políticas públicas que la comiencen a abordar en su integralidad y que permitan regular esos entornos: desde las publicidades que recibimos, pasando por los supermercados, hasta los colegios.

Las presiones por la modificación de artículos de la ley, principalmente de las industrias azucareras y las industrias alimentarias, vienen desde su tratamiento en el Senado. El artículo que sigue estando en la mira es aquel que habla sobre el sistema de perfil de nutrientes (SPN), una herramienta para clasificar alimentos según los niveles de nutrientes críticos como azúcares, sal y grasas. Estas cuestiones de la ley a un ojo poco entrenado podrían ser discusiones menores pero quienes vienen trabajando en esta temática, como FAGRAN, afirman que el caso Chile demostró que un SPN basado cada 100g/ml de producto como el que pretende el sector alimenticio, en lugar de la base calórica que propone Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió que las industrias de las bebidas azucaradas hagan pequeñas modificaciones en sus composiciones químicas que llevaron a que se libren de los sellos. “Cuando un producto se libra de sellos queda libre de cualquier regulación en la publicidad, promoción y patrocinio. Es decir que en nuestro país pasaría lo mismo si dejamos que se modifique este artículo”. Si bien muchos sectores de la industria alimentaria alegan que el SPN de OPS no permite la reformulación, el caso reciente es el de México, donde la Ley de Etiquetado ya está en vigencia en octubre y en noviembre las industrias lanzaron nuevos productos más saludables y sin sellos. En ese sentido, si bien el objetivo del proyecto no es la redefinición de los productos, termina generando una modificación en la oferta. Sobre este punto, la COPAL asegura que, desde el comienzo, “uno de los objetivos fue trabajar en forma sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable” y es por eso que lleva a cabo “la mejora en la composición nutricional de sus productos, como la reducción de sodio y azúcares libres”.

El debate continuará, pero si hubiera que trazar un horizonte de acción, Graciano propone volver consciente la alimentación para empezar a hacernos preguntas y en una segunda instancia poder empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos-consumidores para exigir un Estado presente, que garantice entornos mejores. “Muchas veces la gente vive en entornos poco saludables donde sus oportunidades de acceso son limitadas o nulas. Un gran desafío de los estados es garantizar la igualdad, la equidad y, sobre todo, justicia social”, concluyó.

De granero a chiquero del mundo

China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.

China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.

Un año antes, también en China, se produjo un rebrote de la peste porcina africana entre los cerdos criados para la fabricación de alimentos. Para detenerlo, debieron sacrificarse entre 180 y 250 millones de chanchos y esto determinó una disminución del 30% de la producción del sector en el gigante asiático, el país con más consumo de carne porcina del mundo.

La rápida propagación del virus entre los animales y la preocupación por una eventual escasez, provocaron que el gobierno de Xi Jinping comenzara una búsqueda de nuevos mercados. La Argentina apareció como una de las primeras opciones debido a sus bajos costos de operación: la producción de un kilo de carne de cerdo en el país cuesta 0,80 dólares, frente a los dos dólares en China.

Detalles del acuerdo

El 6 de julio pasado, la Cancillería argentina reconoció la posibilidad de realizar un memorándum de entendimiento con China, pero a partir de ese momento los detalles del acuerdo estuvieron signados por la confusión y el hermetismo. La información que se conoce habla de la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, donde se estima que se producirán unas 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al país asiático durante los próximos cuatro años. También se anuncia que cada granja tendrá una planta integrada que incluirá el procesamiento de granos para la alimentación de los animales, la cría de los cerdos, el matadero y el envasado.

El memorándum se presenta en paralelo al marcado crecimiento de la producción porcina en la Argentina. Según la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), se quintuplicó en los últimos 18 años, pasando de 136 mil toneladas a 774 mil. Al mismo tiempo, el consumo interno de carne de cerdo fue récord en 2019: unos 15 kilos por habitante al año, más del doble per cápita que en 2007.

La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.

La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.

Sin embargo, la firma del tratado intranquiliza a los pequeños y medianos productores –que constituyen el 96 por ciento del sector–, por el peligro de una hiperconcentración del rubro. “Sería muy doloroso que las decisiones queden en manos de unos pocos y nuestro destino sea hipotecado”, remarcó la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA) en un comunicado.

Durante las últimas semanas, el acuerdo bilateral dio varios pasos hacia adelante y su concreción parece inminente. El 29 de octubre, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un convenio de cooperación con empresas chinas que permitirán la puesta en marcha en la provincia de tres megafactorías. El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá ratificó una misión empresaria a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE2020) que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de este mes en Shanghai. Al respecto, Solá declaró: «Desde que el presidente Alberto Fernández tomó el gobierno hay una determinación muy clara de estrechar la colaboración con el Gobierno de la República Popular China con quien mantenemos una misma visión sobre el mundo y que esperamos se dé en todos los planos”.

El principal impulsor privado del memorándum es Biogénesis Bagó, una de las empresas de biotecnología más poderosas de América latina. En diálogo con ANCCOM, la periodista especialista en industria alimentaria Soledad Barruti advierte que la intervención de compañías como Biogénesis son “un paso más hacia la entrega absoluta al agronegocio”. Y los antecedentes de Solá demuestran una actitud favorable a este tipo de acuerdos: en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó la siembra de semillas transgénicas en nuestro país, lo que derivó en una vertiginosa concentración de la propiedad y el uso de la tierra.

¿Cómo es una granja industrial?

En las megafactorías, el maltrato a los cerdos es parte del proceso de producción. A cada uno se le asigna el menor espacio posible con el fin de que engorde rápidamente la mayor cantidad de kilos. Con frecuencia, el estrés causado por el hacinamiento desemboca en el canibalismo entre los animales. “Debido a que estas conductas dañan la carne que se espera vender, les sacan los colmillos y les cortan la cola. Todo sin anestesia”, explica Barruti y opina: “No hay forma de hacer granjas industriales de otra manera, la única es esta”.

La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.

La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.

Las megafactorías son las responsables del 15 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y de caldos de cultivo que contaminan miles de litros de agua y propician enfermedades en humanos. “Lo que está en juego también es la salud de las comunidades vecinas. No hay que pensar que no hay nada a cambio”, afirma el biólogo, filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Neme, confirmó que al menos dos de las granjas industriales se ubicarán en Santiago del Estero. Ante este anuncio, Greenpeace advirtió que “la situación generará un crecimiento exponencial de la demanda de maíz y soja para alimentar los cerdos, provocando deforestación y desalojos de campesinos”.

De firmarse el tratado, los especialistas en medio ambiente argumentan que las consecuencias negativas se harían sentir en múltiples dimensiones. Folguera sintetiza la situación: “Hay tres ejes principales: el primero es estar discutiendo algo con riesgo de zoonosis durante una zoonosis; en segundo lugar, avalar un proyecto que consume agua en lugares de sequía; y, por último, instalar un modelo productivo que genera mayor desigualdad social en el actual contexto de degradación social”.

Repudio masivo y prórroga

En julio, tras el conocimiento público de algunas cláusulas del acuerdo, se abrió una fuerte discusión que contrapuso la necesidad económica del país con la sustentabilidad ambiental del proyecto. “Cancillería impulsó la propuesta en plena pandemia y a partir de ahí empezamos a movilizarnos”, explica Folguera desde las agrupaciones ecologistas.

Organizaciones como Jóvenes por el Clima y Voicot difundieron detalles del pacto y el tema se viralizó, lo que motivó la creación de un documento para juntar firmas. “Se nos fue de las manos. Nos desbordó. No pudimos contabilizarlas todas”. El contexto en el que se dio el debate fue clave para potenciar el repudio. “Me suena a burla que mientras yo me tengo que quedar en casa para cuidar a la comunidad, traigan chanchos que generan enfermedades”, subraya Folguera. El abogado ambientalista Enrique Viale coincide con él: “No damos más y ellos quieren instalar una fábrica de pandemias como si nada. La gente iba a reaccionar, hasta quien no es ecologista”.

Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.

Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.

El mismo Felipe Solá expresó su sorpresa ante la reacción popular: “El tema ha sensibilizado sobre todo a la juventud urbana interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada muy urbana sobre cómo se produce en el sector agropecuario”, declaró. Viale opina: “Me sorprendió la sorpresa de los funcionarios ante la oposición a un acuerdo que propone instalar megafactorías de cerdos en medio de una pandemia que tiene origen en un virus zoonótico”.

El reclamo tuvo repercusiones inmediatas: el acuerdo, ideado para firmarse en agosto, fue prorrogado hasta noviembre. Cancillería justificó la postergación con el objetivo de incluir una cláusula ambiental, lo cual reconocía que este aspecto no estaba dentro de las prioridades. “No tengo dudas de que la postergación tuvo que ver con la reacción popular”, afirma Viale.

Los especialistas confían en la fuerza de la presión social. Incluso hay antecedentes de manifestaciones que han hecho retroceder políticas que descuidan el medioambiente. En su nuevo libro El colapso climático ya llegó, Viale y la socióloga Maristella Svampa relatan “la mayor pueblada socioambiental de la historia argentina”, acontecida en diciembre del 2019, cuando más de 80 mil personas se movilizaron en Mendoza en defensa del agua y contra la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas. Ante el rechazo popular, el gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, debió dar marcha atrás y poner en vigencia nuevamente la Ley 7222 que había modificado para habilitar la actividad minera. Basándose en este antecedente, Viale es optimista: “Tengo fe, no es fácil. Hay una sociedad mucho más preparada para discutir el acuerdo con China”.

Un modelo de saqueo

Las experiencias similares en otros países han causado un impacto ambiental muy negativo: por ejemplo, los casos de Albacete en España, Chile y México, donde los informes de salud y contaminación resultados preocupantes. Según Folguera, la expansión de la fiebre porcina africana en países europeos como Alemania representa una gran advertencia: “No tengo ninguna duda de que esto significa empezar a jugar con un encendedor al lado de un tanque de nafta. Me impresiona que Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil no pusieran el grito en el cielo con el proyecto argentino. Es muy peligroso regionalmente”.

Esto se explica tal vez porque el país asiático sistemáticamente ha establecido alianzas con varios países latinoamericanos para adquirir recursos alimentarios. La periodista Soledad Barruti sostiene: “En este momento, América latina es una extensión de China porque ese país no tiene tierra fértil ni aguas de donde pueda sacar todo su pescado”. El debate, ligado a poderosos intereses geopolíticos, encuentra su eje en el histórico papel de nuestra región como productor de materias primas para las metrópolis. Enrique Viale señala: “China es una potencia mundial, que tiene miles de millones de personas y uno de los ejércitos más grandes del mundo. Firmar un acuerdo de este estilo puede generar una relación tensa con Estados Unidos. El tema es que después no se puede ir para atrás con China porque les estás garantizando su seguridad alimentaria”.

Hay que discutir de una vez los modelos productivos de América latina. “Esa historia de ser exportadores de naturaleza como si estuviese predestinada, y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar”, destaca Viale. Es inevitable pensar en la Argentina como “granero del mundo”, tal cual la representación que los grupos de poder le han atribuido desde fines del siglo XIX. Si bien la disolución del tratado sería un logro, los especialistas insisten en la necesidad de formular una crítica más profunda. “Nos queda debatir sobre los modelos de producción. Sobre nuestro rol en el mundo. Sobre lo que creemos que es la agricultura. Sobre qué modelo energético y qué relación con los distintos países del planeta tenemos”, enfatiza Viale y concluye: “Nuestra propia riqueza genera nuestra propia pobreza, que es una historia de saqueos y contaminación”.

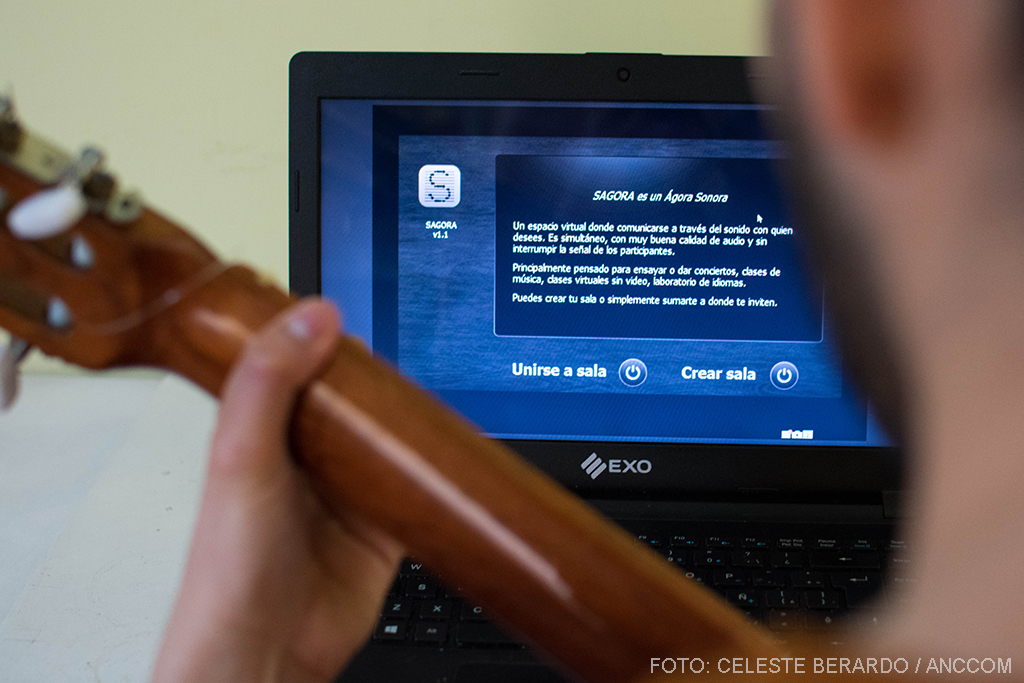

El milagro para los músicos socialmente distanciados

Las plataformas de videoconferencia como Zoom, Jitsi o Skype son útiles para charlar, pero es imposible sincronizar con otra persona para hacer música. El principal problema es la latencia, el tiempo que va entre la salida del mensaje y su llegada.

Las plataformas de videoconferencia como Zoom, Jitsi o Skype son útiles para charlar, pero es imposible sincronizar con otra persona para hacer música. El principal problema es la latencia, el tiempo que va entre la salida del mensaje y su llegada.

“Lo malo es el exceso de latencia. Cuando hay más de medio segundo, ya se hace imposible tocar”, afirma Diego Romero Mascaró, investigador en Desarrollos Digitales Aplicados al Arte, y agrega: “Lo que logramos con Sagora es que esa información se traslade en menos de 30, 35 milisegundos, lo que nos posibilita tocar a tempo. Estarías sintiendo la misma latencia que existe en el mundo físico cuando uno toca con un músico que está a diez metros de distancia. Nos propusimos crear una solución práctica, rápida y sencilla para los estudiantes y el sector de la música, que allá en marzo ya se veía que iba a estar parado un buen rato”.

Romero Mascaró, uno de los líderes del proyecto Sagora, cuenta que ya existían algunos software similares, pero no lograban resolver la cuestión, eran pagos o complicados de usar. Además, ninguno permitía tener una sala de ensayo propia. Por otro lado, la mayoría de estos programas fueron construidos para una situación tecnológica distinta a la que existe en el hemisferio sur, donde hay poca capacidad de acceso a herramientas más avanzadas.

“Por ejemplo, utilizábamos un software que se llama JackTrip, que fue desarrollado en Standford, California. Pero usarlo acá resulta difícil, porque es muy dependiente del mundo Macintosh, de Apple. Para nosotros, esto no era una solución, porque el 80 por ciento de los argentinos que descargaron la aplicación utilizan Windows. No tiene nada que ver una realidad con la otra”, explica el desarrollador.

La experiencia del usuario también es una problemática común y eso fue algo a lo que el equipo prestó especial atención. La propuesta debía ser atractiva y sencilla: “Ahí es donde dimos en la tecla, porque los programas están para ser usados. Jamulus es gratuito, sin embargo, acá se descarga mucho más Sagora porque es más sencillo e intuitivo”, cuenta Romero Mascaró, quien además es docente y director de la Escuela Nacional de Artes de la UNQ. Sagora es un proyecto de software libre: toma aplicaciones ya desarrolladas y compartidas con la comunidad y las combina para nuevos objetivos.

Para usar Sagora no se necesitan placas de sonido ni micrófonos externos, aunque cuanto mejores sean los equipos, mejor será la calidad de sonido que podrá transmitir. Otro beneficio son sus bajos requerimientos para operar: apenas un gigabyte de memoria RAM, 70 megabytes de memoria en el disco rígido, sistema operativo desde Windows 7 en adelante, aunque también funciona con OS X 10.10 o superior, e incluso GNU-Linux. El equipo probó, con éxito, el funcionamiento del programa con las netbooks de Conectar Igualdad, para asegurarse de que fuera un software realmente inclusivo.

“Nos propusimos que cada avance que se haga tenga en consideración involucrar más gente y no menos. Por eso también tenemos en cartera hacer Sagora para dispositivos móviles y como aplicación web, porque hay mucha gente que directamente no tiene computadora y quiere usar el programa”, comenta Romero Mascaró.

Sagora es un proyecto típico de la lógica del software libre: una comunidad encuentra una necesidad y toma software libre ya desarrollado para generar un nuevo producto. Todos colaboran y, si alguien quiere, puede también desarrollar su propia versión modificando el código. Si bien los tres miembros del equipo trabajan en la UNQ, desarrollaron esto en su tiempo libre, y lo abrieron a la comunidad para recibir comentarios y aportes.

Sagora es un proyecto típico de la lógica del software libre: una comunidad encuentra una necesidad y toma software libre ya desarrollado para generar un nuevo producto. Todos colaboran y, si alguien quiere, puede también desarrollar su propia versión modificando el código. Si bien los tres miembros del equipo trabajan en la UNQ, desarrollaron esto en su tiempo libre, y lo abrieron a la comunidad para recibir comentarios y aportes.

“Es difícil conseguir el financiamiento ahora y, al mismo tiempo, es ahora el momento en el cual más lo necesitamos. Nuestros beta-testers son nuestros usuarios, por suerte tenemos una linda comunidad en las redes que no baja de las dos mil personas en cada una de las grandes plataformas. Es gente activa que todo el día postea cosas de Sagora y se ayuda entre sí; nos proponen ‘por ahí podrían hacer esto’, ‘o esto otro’, ‘acá estaría bueno tal cosa’. Y, de hecho, mucha gente se está acercando para sumar al proyecto de forma voluntaria”, subraya Romero Mascaró.

Otro problema que tuvieron que resolver a medida que las descargas fueron aumentando fue que cualquier persona que usara Sagora, “rebotaría” contra el servidor de la UNQ, esté donde esté. Por lo tanto, los usuarios de Israel, por ejemplo (donde ya cuentan con más de 300 descargas), tendrían una latencia innecesaria por el tiempo que lleve trasladar el sonido de allí a Quilmes y de vuelta a su lugar de origen. Con ayuda de las donaciones que ahora pueden recibir desde su sitio web, el 29 de agosto liberaron su última versión y lograron establecer servidores en distintos puntos del mundo, reduciendo este problema. También retocaron la interfaz para hacerla más interactiva y añadieron la capacidad de grabar los distintos canales de lo que suene en las sesiones, para tener la posibilidad de crear maquetas en base a lo que se ensaye o toque.

“Los músicos necesitamos ese contacto”

Agustina Tolosa, estudiante de la Escuela Universitaria de Artes de Quilmes y alumna de Romero Mascaró, cuenta que cuando se anotó en la materia Taller de Improvisación, tenía la esperanza de cursar una materia práctica, donde poder relajarse y tocar con sus compañeros. Sin embargo, con la pandemia los docentes tuvieron que improvisar para dar esa materia en modalidad online y fue ese uno de los detonantes para que Romero Mascaró y su equipo desarrollaran Sagora.

“Empezamos a hacer juntadas online, probando el software y terminó sirviendo muchísimo. No podría pedirle más al profesor. Prácticamente desarrolló un software para la materia. Para el músico eliminar la latencia siempre fue una lucha constante y así lo logramos. Ahora los pasillos de la universidad son los grupos de WhatsApp, pero los músicos necesitamos ese contacto. Ese intercambio para crecer es fundamental. Sagora vino a ser eso para nosotros”, remarca la estudiante.

Adolfo Álvarez Villeda, guitarrista y líder de la banda mexicana Awful Traffic, conoció el software a través de una amiga argentina. “Se me hizo increíble que el programa fuera tan fluido y sin lag. Sin duda, soluciona un gran problema en tiempos de pandemia. La instalación es fácil y funciona muy bien, aunque creo que la interfaz podría mejorar y ser más intuitiva; tal vez debería tener más tutoriales para aquellos que no saben usarlo bien”, opina.

A veces, la necesidad de crear un espacio común para continuar con los ensayos impacta contra las limitaciones particulares de cada región. El contrabajista y miembro del Gustavo Orihuela Quartet, Randolph Ríos, cuenta su experiencia desde Bolivia: “Hasta ahora no tenemos una buena señal de Internet, veloz y estable. Yo tengo 40 megas y es bastante alto comparado con los demás, el estándar es diez o quince. Por eso no tuve ningún problema. Pero me di cuenta que la latencia afecta un poco de acuerdo a las distancias. Cuando estás acá en La Paz es bastante estable, pero yendo más hacia Sucre había diferencia”.

A veces, la necesidad de crear un espacio común para continuar con los ensayos impacta contra las limitaciones particulares de cada región. El contrabajista y miembro del Gustavo Orihuela Quartet, Randolph Ríos, cuenta su experiencia desde Bolivia: “Hasta ahora no tenemos una buena señal de Internet, veloz y estable. Yo tengo 40 megas y es bastante alto comparado con los demás, el estándar es diez o quince. Por eso no tuve ningún problema. Pero me di cuenta que la latencia afecta un poco de acuerdo a las distancias. Cuando estás acá en La Paz es bastante estable, pero yendo más hacia Sucre había diferencia”.

Con los aeropuertos y rutas cerrados, el contacto a través de Sagora se volvió imprescindible: “Necesitábamos ensayar porque queríamos estar vigentes. Íbamos grabando videos pero queríamos hacer nuevas cosas y no estar tocando lo de siempre. Entonces estuve averiguando por las redes y encontré con Sagora”, cuenta.

Ríos es también integrante y director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Tras los primeros meses de aislamiento, señala, intentaron retomar los ensayos por plataformas de videoconferencia, aunque los resultados no fueron los esperados: “La forma de trabajo en Zoom es solamente visual, porque el audio es horrible. Como debe estar pensado para la voz humana, los timbres distintos a ésta se cortan. Y para mí ha sido un problema especialmente por ser contrabajista, porque los graves que capta un celular o una computadora son bloqueados por el algoritmo de Zoom y no se escuchaba nada. Todo eso ha sido resuelto con Sagora”.

Según Ríos, el programa aún tiene camino por recorrer antes de ser completamente útil a los requerimientos de una orquesta de esta magnitud: “Como era difícil hacer ensayos presenciales, se organizaron pequeños ensambles de cuerdas, vientos y demás. Cuando descubrí que Sagora funcionaba bien con mi cuarteto de jazz, propuse esta solución para la orquesta. Así, me ha parecido bastante estable con ensambles pequeños de entre dos y cuatro músicos. Cuantas más personas entran en la sala, mayor es la latencia. Volvimos a los ensayos, pero aún no podemos tocar todos a la vez, como se debería. Solamente por secciones, donde cada uno toca una parte”. Ríos adoptó esta forma de trabajo para los ensayos con el Coro Impera, que también dirige. Allí, a pesar de no poder trabajar con la totalidad de los coreutas, asegura que “Sagora ha sido muy beneficioso para conectarnos con los guías y trabajar cuestiones de afinación”.

Desde Río Tercero, la pianista Silvia Angles afirma que las nuevas funciones del programa mejoran considerablemente la experiencia del usuario: “Con un colega trompetista de Córdoba capital nos hemos grabado, y la calidad es excelente, te lo baja en distintas pistas, se puede editar, es fantástico”. Ella utiliza Sagora principalmente para realizar sesiones de improvisación libre.

La pianista, integrante de NoN Ensamble, de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), detalla cómo fue el camino previo a encontrarse con Sagora: “Estábamos todos desesperados. Hicimos el intento por Zoom… mirá qué ingenuos fuimos. Al principio estábamos chochos porque nos veíamos y luego caímos en la cuenta que cuando uno tocaba callaba al otro instrumento. Después me pasaron otro programa diseñado para ensayar, uno extranjero, que no funcionó. Luego, la persona que está a cargo del área de Música de la UPC hizo una conexión con la gente de Sagora, explicando cómo funcionaba la aplicación. Y desde ahí los sigo en redes y estoy atenta a cada cambio, cada progreso”. De esta forma, destaca la importancia del vínculo entre universidades, algo que también se expresa en la posibilidad a futuro de poner servidores en distintos lugares del país.

Asimismo, Angles señala las dificultades que aún se experimentan al aumentar la cantidad de usuarios: “Hemos intentado con el resto del grupo: somos siete en total. Ahí ya estuvo complicado. Cuatro nos habíamos enganchado en una sala, y hubo mucha interferencia, y algo de latencia”. Sin embargo, admite que pudo deberse a la gran cantidad de salas abiertas, y la conectividad de algunos miembros que viven en las sierras, donde la señal es más inestable.

Nadie sabe cómo será la nueva normalidad. Pero, aunque vuelvan a habilitarse los ensayos presenciales, para Silvia estos desarrollos han llegado para quedarse: “Lo que hizo esto fue acelerar procesos que ya venían, era algo inevitable. Nosotros vivimos en lugares distintos, y realmente juntarnos para ensayar era una logística enorme. Casi que nos juntábamos nada más para tocar en público. Y Sagora facilita mucho. Por supuesto que no reemplaza al ensayo presencial, pero ayuda”.

Romero Mascaró comenta que si bien fueron ambiciosos con las posibilidades y el impacto que podría llegar a generar el proyecto, jamás pensaron que las descargas podrían ser tantas y, sobre todo, de lugares tan diversos y lejanos alrededor del mundo. Sin embargo, considera que aún no han llegado a su techo de éxito, debido a que frecuentemente mucha gente le escribe diciendo que recién se entera de la existencia del software.

“Eso obviamente tiene que ver con que no hay dinero puesto en prensa ni marketing, es todo boca en boca. La única nota que salió fue de Página/12. Ese día solamente tuvimos 12.000 descargas, imaginate si hubiésemos tenido más visibilidad mediática. Por otro lado, jamás nos imaginamos que íbamos a tener descargas en Emiratos Árabes, en Yemen, China, Japón… No sé realmente cómo llegó Sagora ahí. Y sin embargo se lo sigue descargando; evidentemente es algo que se está necesitando y parece que no hay otra herramienta que lo haya solucionado antes. Por eso tenemos todavía la expectativa y las ganas de seguir trabajando, porque vemos que un producto de la universidad pública argentina puede realmente dar la vuelta al mundo, no solamente en cantidad de países, sino también en cantidad de descargas. Superar el millón de descargas es mi sueño ahora”, concluye, orgulloso, el creador.