La fiesta de las letras

Este jueves se inicia la 17 edición del FILBA, el festival que reúne al mundo literario en todas sus expresiones. Escritores y artistas nacionales e internacionales participarán de talleres y actividades junto a los lectores.

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, FILBA, va a festejar su 17° edición desde el jueves 25 hasta el domingo 28, y se desarrollará en distintos espacios culturales de la ciudad. Esta vez contará con participantes tanto internacionales como nacionales, permitiendo que se crucen distintas disciplinas y puntos de vista con el objetivo de que la escritura sea la protagonista.

El eje que orienta esta edición es “alter”, que significa “el otro”. Según Victoria Rodríguez Lacrouts, gestora del festival, uno de los grandes desafíos actuales es animarse a ser interpelados por aquello con lo que no nos sentimos identificados, y hacerlo con apertura, sin moralismos ni preconceptos, ya que “cada uno de nosotros está hecho de otros, nos guste o no”. La literatura en ese sentido es un terreno que invita a la empatía, a ver al otro y a reconocerlo en uno mismo. De esta forma, la alteridad, tradicionalmente ligada a la academia es traída a un contexto más cercano. Tal como señala Catalina Labarca, también gestora del festival, la invitación es a “volver a mirarnos las caras y decir: ‘bueno, yo también estoy en ese en frente a mí’”.

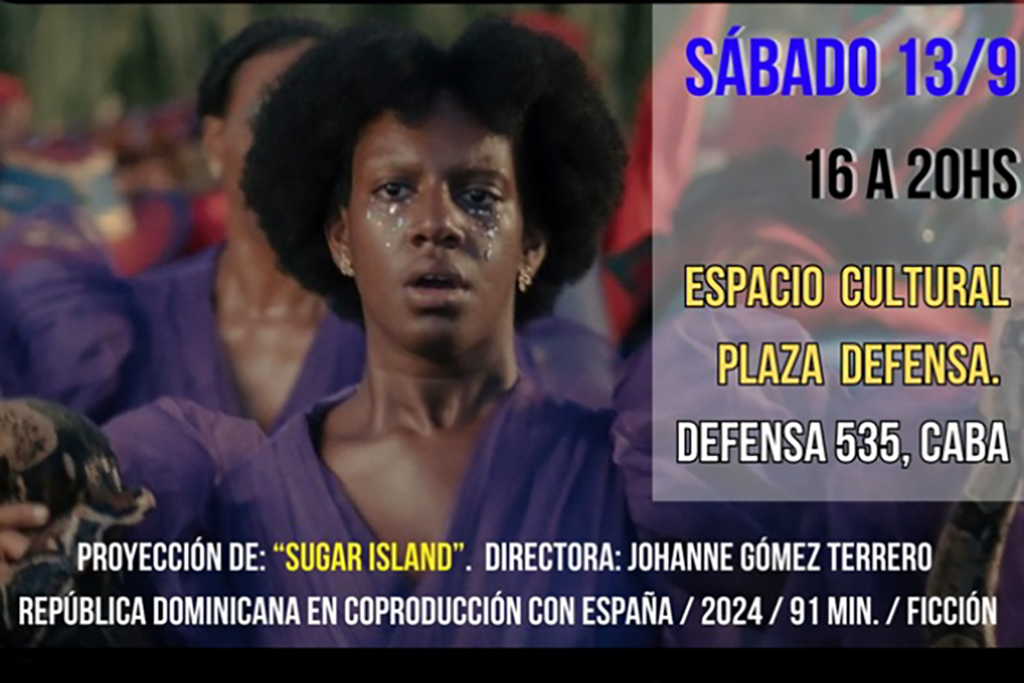

Dentro de las actividades, el festival busca impulsar la creatividad desde varios lugares y con distintos formatos. Habrá paneles y talleres, diálogos y conversaciones, entrevistas y lecturas, junto a recitales de poesía, performances, música, y más para satisfacer todos los gustos e invitar a nuevas experiencias. Dentro de los talleres se destacan el de leer cine, el taller de guion, el de dramaturgia y el de narrativa, entre otros. Por otro lado, se proyectarán las películas “Caminos Cruzados” y “Close” el viernes y sábado respectivamente en colaboración con MUBI en el auditorio del MALBA.

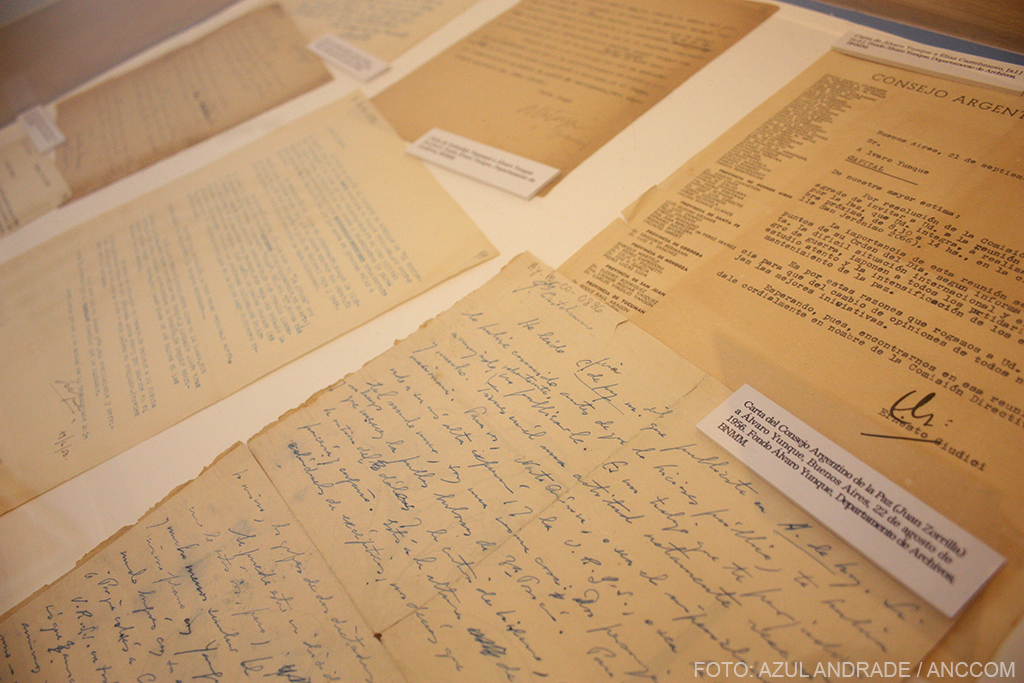

Algunas de las iniciativas elementales del festival son la biblioteca abierta, donde se invita a intercambiar libros, la cata de textos, en la que cinco librerías distintas de la ciudad tendrán autores para repasar sus publicaciones, y luego la suelta de ejemplares, que permite que el público se lleve volúmenes de historia, literatura, y otras disciplinas. Las actividades y el festival en si fueron pensados bajo la premisa de que la literatura circule.

”Buscamos que la literatura esté en movimiento, que circule, que una lo que creíamos que nunca iba a estar unido”, afirma Rodriguez Lacouts. “No buscamos cánones ni canonizar, creo que buscamos transversalidades, tejer una red. Para eso, la literatura tiene que moverse”, agrega.

Filba no está sujeto a las novedades del mercado, por lo que los convidados son elegidos bajo un largo proceso de curaduría que se rige en base a lecturas que les agradaron o recomendaron a las gestoras. Siempre lo piensan tras prestar atención a lo que se viene publicando o lo que crean que sea acorde al tema de cada edición, aunque también depende de donde obtienen apoyo económico y de la disponibilidad de los autores.

Además de los escritores argentinos, este año se suman invitados internacionales tanto de Latinoamérica como del Hemisferio Norte: vendrán autores de Colombia, México, Uruguay, Chile, Ecuador, Finlandia, España, Gran Bretaña y Canadá. También será la primera vez en el festival que participarán escritores de otras provincias argentinas, como Misiones, Córdoba, La Pampa, Tucumán y Salta. “

En su decimoséptima edición, el Filba acontecerá por primera vez también en el microcentro porteño. Además de su locación histórica en el MALBA, se ocuparán diferentes centros culturales como ArtHaus, el Centro Cultural Paco Urondo, y la Casa de la Cultura, recientemente inaugurada por el Gobierno de la Ciudad. Lo especial de estas locaciones es su cernía, se le dio importancia a las sedes y su accesibilidad, buena ubicación, y amplitud.

Es un evento gratuito y abierto al público, exceptuando algunos talleres que tienen inscripción previa y un bono simbólico. Esta instancia de gratuidad es elemental, ya que busca que la mayor cantidad de gente posible se acerque y quiera participar. “Nuestro desafío es que sea el festival más plural posible y ese es uno de los grandes motivos de la gratuidad”, dice Rodríguez Lacrouts, y agrega: “Si cobrás en esa instancia … queda algo mucho más de nicho: para entendidos y para quienes pueden pagar”.

De esta manera, desde la gestión del evento se busca que la literatura abarque todos los públicos posibles haciendo que “pueda estar en el escenario de otras maneras: por eso las performances, la suelta de libros, la biblioteca abierta (que también es otra manera de crear accesibilidad en tiempos donde la compra de libros es tan difícil)” dice Labarca.

El alma del festival es invitar a todos, y que quienes asistan “se lleven reflexiones e ideas que a lo mejor no tenían y de repente en alguna charla, en algún panel, en algún performance les disparó algo que era interesante seguir pensando”, señala. Bajo la misma línea, Rodríguez Lacrouts considera “La vida se hace de este tipo de microtejidos: escuchar una frase que te guardaste, leer un libro nuevo, llevarte una buena lista de libros recomendado, llevarte una nueva mirada sobre algunas cosas”.

Labarca concluye: “El FILBA pone a la literatura en escena a través de diferentes formatos con el simple propósito de que llegue a todos. Poner pausa y pensar creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día. El festival hace su aporte ahí y ojalá lo siga haciendo por mucho tiempo más”.