Transformar el dolor en una causa colectiva

Seguinos en:

Por Jazmín Stolfini

Fotografías: Sofía Ruscitti

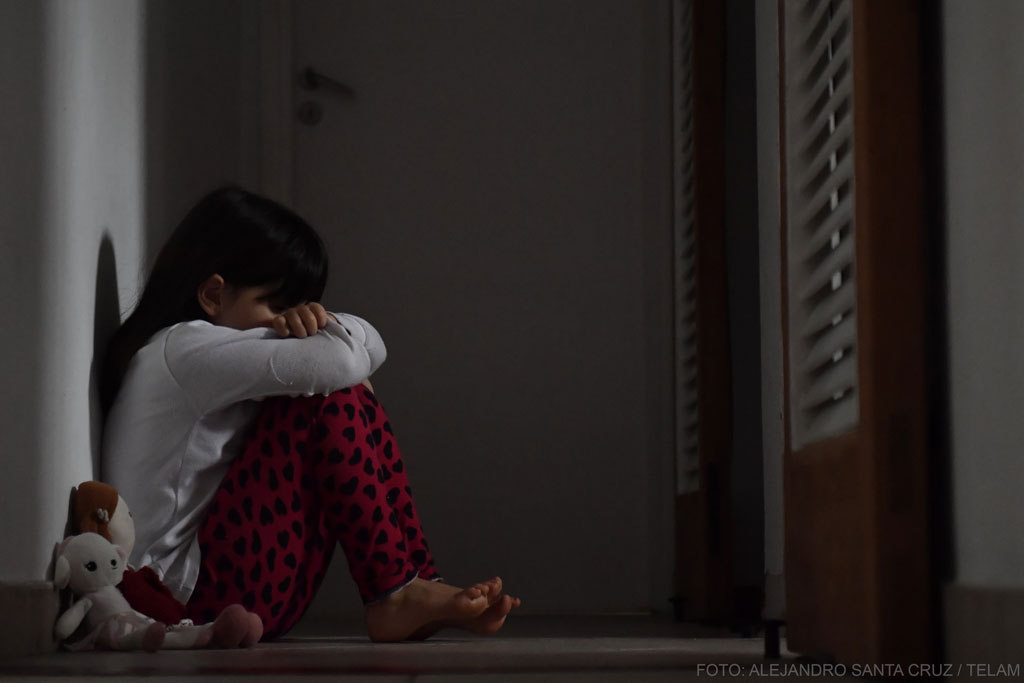

Según el Consejo de Europa, uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes sufrió o está sufriendo abuso sexual. Pero a pesar de que sea una realidad tan frecuente, aún constituye un tema tabú. Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo son sobrevivientes de abuso sexual y en 2012 fundaron la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia con la esperanza de construir un camino colectivo de reparación histórica para las víctimas y protección de las niñeces.

****

-Me acaban de llamar de C5N. A las tres salimos al aire.

Hay que preparar el bolso, y subir las cosas al auto: la ropa para cambiarse, los zapatos, las botas de lluvia por si se larga, la computadora -que tiene roto el teclado, entonces hay que llevar el otro teclado para enchufarlo-, los volantes impresos de la asociación, los papeles del auto, la perra. Que la perra haga pis antes.

Después de media hora de subir cosas y más cosas al baúl del Toyota Etios que era blanco antes de chapotear por el barro de las calles rurales de Abasto, La Plata, Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo, cofundadores de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia, parten desde su casa hacia el canal de televisión al que fueron invitados para hablar sobre su lucha, la que llevan adelante hace nueve años.

“Adultxs”, como le dicen ellos, nació formalmente en el año 2012, pero en realidad fue el resultado de no una, sino dos vidas dedicadas a la lucha y la militancia, que por alguna causa -o azar- coincidieron a finales de ese año.

****

Silvia nació en 1967 en el Sanatorio Antártida, en Caballito, pero su familia vivía en Avellaneda. Cuando tenía diez años la abusó sexualmente un amigo de su papá. Él no hizo nada. En el 79 se mudó a Ramos Mejía, y se hizo vegetariana. Dos años más tarde volvió a Caballito, vivió ahí cuatro años hasta que terminó la secundaria, y entonces su mamá decidió divorciarse de Silvio, su papá, que se fue y los dejó sin nada.

-Ahí empecé a vivir un poco en Caballito, un poco sin casa. Dormíamos en el kiosco en el que trabajábamos con mi hermano y mi mamá.

En 1990, con 23 años y cursando medicina en la UBA, se mudó a un departamento de un ambiente sobre la Av. Honorio Pueyrredón con quien era su pareja en ese momento, Luis. Quedó embarazada, y en noviembre de 1991 nació Camila. En diciembre de 1991 murió Camila, y se separó de Luis.

En 1996 conoció a un ex preso político de la última dictadura cívico militar. Se enamoró. Se mudaron juntos. En mayo de 1997 quedó embarazada, en febrero de 1998 nació Jazmín, y en octubre del mismo año se fueron a vivir a Abasto, una zona rural de la localidad de La Plata. En 2005 se separaron, y en 2009 llegó Romina, la hija de la ex pareja del papá de Jazmín, para contarle a Silvia que él la había abusado cuando tenía 11 años. Que ya había hecho la denuncia. Que tenga cuidado. Que cuide a Jaz.

Silvia también hizo la denuncia, para proteger a su hija. Las citaron a declarar una, dos, tres, cuatro veces en un año. Jazmín dijo una, dos, tres, cuatro veces que le daba miedo ir a la casa de su papá porque ahí le agarraban ataques de pánico. En diciembre de 2010 el juez Hugo Rondina resolvió que debía seguir viéndolo, y si se negaba, la irían a buscar con la policía. Se negó: la fueron a buscar con la policía, pero Silvia y Jazmín ya se habían escapado. Vivieron prófugas de la justicia durante tres meses. “Clandestinas”, dice Silvia. En marzo de 2011 se mudaron a Almagro.

-Yo contaba con un sueldo fijo, podía pagar un alquiler, pero no es la realidad de la mayoría de las mamás protectoras.

Con una causa abierta, siendo multada por cada día que su hija no era entregada a la justicia como lo había dictaminado el juez, y pidiendo ayuda a toda organización que trabajara con conflictivas afines, se puso a organizar grupos de ayuda de pares entre madres que estuviesen pasando por lo mismo, porque antes había trabajado como médica en Alcohólicos Anónimos (AA) y estaba segura de que los grupos servían para sanar. Una compañera le dijo que conocía a un chico con su misma onda. Entonces Silvia lo invitó a una reunión abierta de AA. Ese chico era Sebastián. Ahí se conocieron, escuchando testimonios de Alcohólicos en recuperación.

Sebastián Cuatrommo.

Sebastián nació y se crió en Caballito. Iba al Colegio Marianista y los veranos los pasaba en la colonia de vacaciones de Ferro. Hincha fanático del Ciclón, en salita de cinco la maestra les pidió que dibujen a su familia y él dibujó el Gasómetro. Fue abusado por primera vez a sus 13 años, en el 89, durante un campamento escolar en las sierras de Córdoba, por un cura y profesor del colegio.

Ir a la cancha era su pasión, pero justo en la misma época en la que sucedió el episodio en Córdoba, el Bambino Veira, que era el DT de San Lorenzo, había sido denunciado por abusar a un niño, y durante los partidos las tribunas oponentes explotaban al ritmo de “Che Bambino, Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino”. La hinchada del Ciclón respondía, en ese diálogo futbolero, defendiendo al Bambino. Sebastián no quiso contar lo que le había pasado: su familia -el Gasómetro- no lo iba a defender. Su familia -la de verdad- tampoco.

Siguió adelante queriendo borrar lo que quedó detrás hasta que no pudo más, y decidió hablar. Con 23 años se lo contó a su mamá y a su papá, pero no hicieron nada, ni se indignaron. Entonces siguió hablando “en búsqueda de reparación y justicia”. Denunció a su abusador, y se constituyó como querellante de su causa. El juez a cargo decidió rápidamente que el ex hermano Marianista Fernando Picciochi debía ir preso desde ese momento. En octubre del año 2000 la policía lo fue a buscar a su casa. No estaba. El juez dictó una orden de búsqueda nacional e internacional.

En 2001 Interpol le informó al juzgado que llevaba adelante la causa que una persona con ese nombre y apellido había ingresado a Estados Unidos a fines del año 2000. Interpol pidió al juzgado nacional que confirmen si tenían que buscarlo y detenerlo. El juzgado nacional no confirmó nada -se olvidaron-.

Cuatro años después Sebastián estaba leyendo Buenos Aires ciudad secreta, de Germinal Nogués, y se acordó de su causa. Le llamó la atención que después de tanto tiempo no haya habido noticias sobre el paradero de Picciochi.

-Averigüé dónde quedaba la sede de Interpol en Argentina. Estaba en la zona de los bosques de Palermo. Fui con una mochila con las fotocopias del expediente, y me fui presentando con todas las personas que veía, desde el portero hasta los policías de Interpol que estaban encargados de la investigación de mi causa -hace una pausa, abre los ojos. Toma aire y sigue-. Ahí me dicen que desde el juzgado nunca les confirmaron si había que detenerlo.

A partir de ese momento Interpol comenzó su búsqueda. En 2007, tres años más tarde, lo encontraron. En realidad lo encontró Sebastián, porque el dato se lo dio a él un amigo del acusado, que le dijo el nombre de la persona con la que Picciochi vivía en ese momento, y así localizaron su domicilio. Vivía en Los Ángeles, con una identidad falsa. Ahí se inició otro proceso judicial que culminó en 2010 con una victoria del juicio de extradición en Estados Unidos. Lo trajeron a Argentina, y comenzó el juicio -el de acá-. En septiembre de 2012 lo declararon culpable y fue condenado a 12 años de cárcel.

Conoció a Silvia saboreando su victoria, pero con sed de que la reparación y la justicia se vuelvan la realidad de todas las víctimas, y no una cuestión de suerte, o de tarea de inteligencia.

Ambos son militantes indiscutibles, de esos que no conciben el trauma individual como tal, sino que levantan las pancartas de “lo personal es político” bien alto. Tan alto que llegaron a constituirse como la Asociación Civil referente en el tema de abuso sexual contra la infancia a nivel nacional. Tan alto que cuando hay una noticia sobre algún abuso, los medios hegemónicos y no hegemónicos los llaman a ellos para que den su testimonio. En este caso fue C5N.

****

-Sebastián, ¿te podés apurar?- le insiste Silvia parada a un costado del auto que ya está estacionado, y la puerta del conductor y el baúl, abiertos.

Sebastián tiene las piernas afuera, en el aire. Está en posición de gateo sobre el asiento. Con una mano se apoya para no caerse de trompa contra el volante y con la otra agarra unos volantes que quedaron bien atrás de la guantera. Se estira porque no llega.

-Cuattromo, vamos a llegar tarde. La nota es a las tres. Ya tenemos volantes para entregar- vuelve a insistir Silvia.

Sebastián sonríe, pero no sale del auto. Después de varios manoteos consigue agarrar un bollo de volantes, que ahora están todos arrugados. Sale del auto, cierra la puerta, y ahí mismo intenta plancharlos con las manos. No lo logra, y así como están los guarda en la mochila que tiene el cierre roto. Cierra la puerta, va hacia el baúl y baja una valija verde -grande-, de esas que exceden el peso límite en los aeropuertos. Con la mano que le queda libre cierra el baúl.

Ahora sí, caminan hacia la puerta del canal.

Silvia Piceda.

Silvia y Sebastian se conocieron y un tiempo después se enamoraron. En 2013, ella y su hija se habían mudado -otra vez- de Almagro a Primera Junta. Y él vivía -y vivió siempre- cerca del Cid Campeador. Iban y venían de una casa a la otra, unos días en lo de Sebastián, otros en lo de Silvia, hasta que en 2016 decidieron mudarse todos juntos a la casa de él.

Mientras tanto, la casa de La Plata, de la que madre e hija se habían escapado seis años atrás, se mantuvo abandonada durante mucho tiempo, pero Silvia no lo sabía. Mientras su hija era menor de edad le daba miedo acercarse al lugar por si la encontraban y la obligaban a entregársela al progenitor. Cruzar el Riachuelo y agarrar la ruta 2 más que señal de vacaciones, era de alerta, porque en la Provincia de Buenos Aires no contaban con la protección legal que, en forma de restricción de acercamiento, habían conseguido en CABA.

-Me daba miedo todo. Todo lo que hacía o no hacía podían usarlo para re-vincular a mi hija con el delincuente. Los jueces y abogados me decían que mi carácter no ayudaba, que era muy iracunda.

Habiendo cumplido Jazmín sus 18 años, y con el apoyo de Sebastián y de una abogada que le dijo “Vos sos dueña de la casa. No tenés que pedir permiso para entrar”, Silvia decidió volver. Decidió volver, así como vuelve un exiliado, con el miedo de lo que se va a encontrar, pero con el amor hacia lo que identifica como suyo y quiere recuperar.

En mayo de 2017, Silvia, Jazmín y Sebastián cruzaron el Riachuelo y agarraron la ruta 2. No se iban de vacaciones: volvían a su casa.

****

-Pasen por acá y ahora los llevo al camarín así dejan sus cosas y los maquillan, después los microfoneamos. Faltan veinte minutos más o menos- los recibió la asistente de producción del programa con una sonrisa amable que se podía ver en sus ojos, porque la boca se la tapaba el barbijo.

Silvia y Sebastián están acostumbrados a salir en la tele, pero igual se ponen nerviosos. En realidad, el que se pone más nervioso es Sebastián, que antes de cada entrevista no puede parar de caminar de un lado al otro. Le pregunta y repregunta a cualquier persona que parezca trabajar en el canal si falta mucho para salir al aire. Silvia está sentada, mirando videos en Youtube sobre cómo hacer tu propio canal de riego para la huerta. Después de unos 10 minutos los llama la asistente con ojos de sonrisa amable para que pasen al estudio. Los conductores están al aire hasta que anuncian que se van a la pausa. Se relajan, se dicen algo entre ellos y después se acercan a Silvia y Sebastián que están detrás de una de las cámaras. Los saludan con el puño, “Bienvenidos, un gusto”. Los acompañan hasta sus asientos y les explican que cuando el productor diga “aire”, están al aire.

-¡Aire!

Dan su testimonio, como siempre. Con la alegría y esperanza del camino compartido, dicen. Son sobrevivientes que supieron transformar su dolor en una causa colectiva. Es la magia de la palabra compartida, dicen. Son resilientes, porque cuidar la infancia es una tarea de todos y todas, porque “una herida en nuestra historia no es un destino”, dicen.

Salen del estudio y pasan por el camarín para agarrar las cosas. Sebastián ya repartió volantes en todos lados: al guardia de la entrada, en el mostrador de la recepción, a los conductores, en el camarín, a la maquilladora -la maquilladora le contó que ella también fue abusada cuando era chica. Que qué bueno lo que hacen-.

Con la valija verde en mano se van del canal. Él camina mirando el celular, está revisando los mensajes que ya empezaron a llegar por la entrevista de recién. Personas de todo el país se comunican para felicitarlos o para contarles que fueron abusados, o sus hijos, o su amiga, o sus sobrinos, o para agradecerles que gracias a su testimonio ahora no se sienten tan solos. Ella lo agarra del brazo para que no se tropiece. Llegan al auto, guardan la valija en el baúl y entran.

-Me acaban de hablar de América. Mañana salimos a las cinco.

Sobrevivientes

Este lunes 1° de noviembre, la Editorial Alfaguara lanzó el libro Somos sobrevivientes, escrito por los escritores y las escritoras Claudia Aboaf, Fabián Martínez Siccardi, Gabriela Cabezón Cámara, Juan Carlos Kreimer, Sergio Olguín, Dolores Reyes y Claudia Piñeiro. La obra está inspirada en ocho sobrevivientes del delito de abuso sexual en la niñez, que forman parte de la Asociación civil adultxs por los derechos de la infancia. Cada autor/a relató una de las historias, siendo Claudia Piñeiro la creadora del relato sobre Sebastián Cuattromo, presidente de la Asociación, y Claudia Aboaf de la historia de Silvia Piceda, fundadora de la misma.