Nov 20, 2019 | Comunidad, Novedades

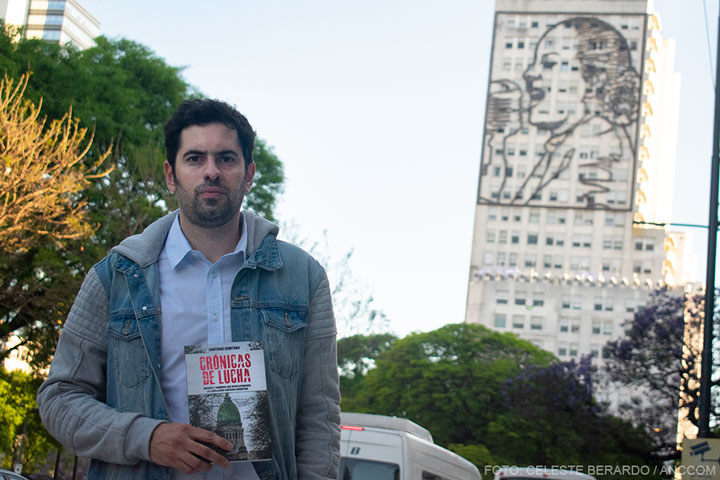

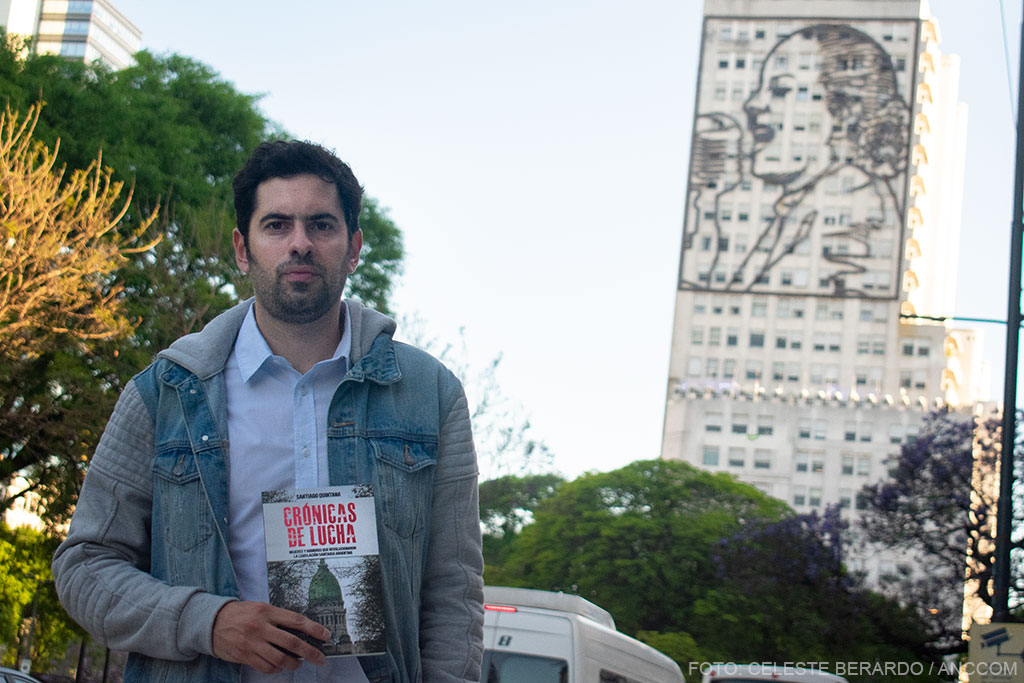

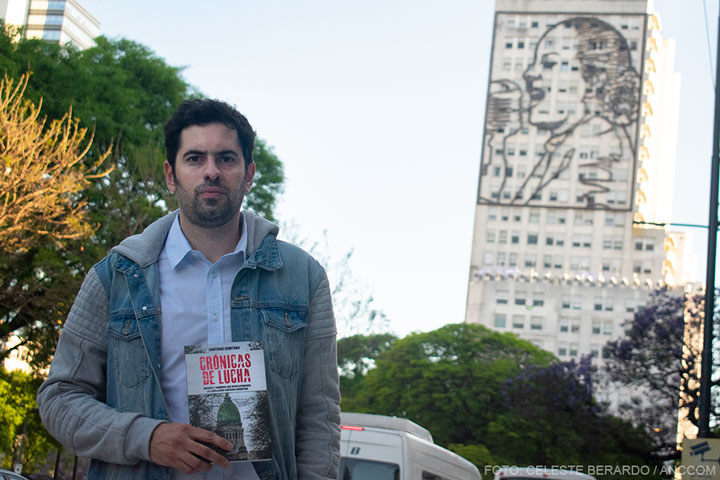

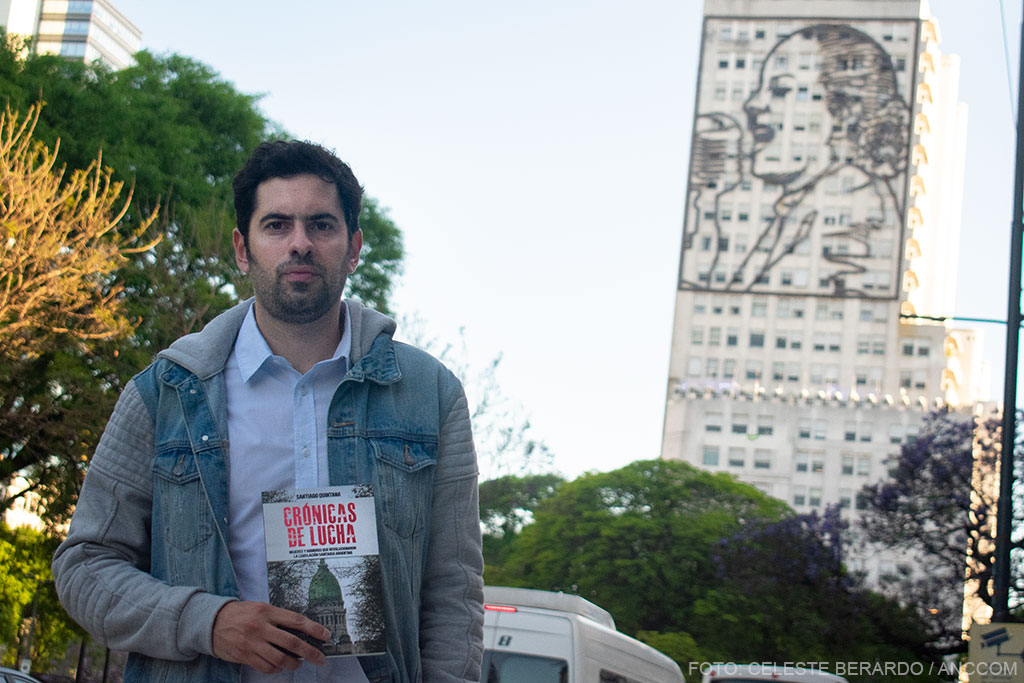

Santiago Quintana es sociólogo, maestrando en Sistemas de Salud y Seguridad Social y docente universitario. Además trabaja como consultor de obras sociales y mutuales. “Hincha de Racing y peronista”, agrega en Instagram. “17 de octubre de 2019” es la fecha de impresión que figura en la última página de Crónicas de lucha. Mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina, su primer libro. Quintana afirma que “nunca antes había imaginado escribirlo”, pero sucedió.

A los 23 años, ingresó a trabajar en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, donde llegó a coordinador de Vinculación con Defensorías del Pueblo y Asociaciones de Defensa al consumidor y subgerente de Articulación de los integrantes del Sistema de Salud. Así conoció a las y los protagonistas de su libro.

Son ocho relatos sobre leyes sancionadas en la última década: la N° 27.351 de Electrodependientes; la “Ley Justina” de donación de órganos, tejidos y células; la 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación; la 26.914 de Protección a las Personas con Diabetes; la 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado; la Ley de Reproducción Humana Asistida; la 27.350 sobre uso medicinal del cannabis, y la “Ley Johana” de violencia obstétrica.

Estas historias “acercaron temas sensibles a la sociedad y, de alguna manera, nos atraviesan e interpelan a todos”, sostiene Quintana. Excepto la Ley de Vacunas, sancionada por un acuerdo científico e institucional, el hilo conductor de estas crónicas reside en el hecho de haber sido iniciadas por la sociedad civil. “Esto habla de una ausencia del Estado nacional en general y de la cartera sanitaria en particular”, remarca el sociólogo.

La impotencia ante la falta de respuestas y recursos por parte de un sistema de salud que los aturdió entre burocracia y profesionales faltos de tacto, funcionó tiempo como disparador para que estas personas tomaran las riendas en el asunto. Las redes sociales y los medios masivos fueron el lugar predilecto a través del cual denunciar estos vacíos legales.

Tal fue el caso Mauro Stefanizzi, que impulsó la ley de Electrodependientes a partir de su hijo Joaquín, quien necesita del suministro de luz para vivir. Una catarsis de Stefanizzi en Facebook sobre el vacío legal existente se viralizó hasta llegar al periodista Víctor Hugo Morales, que lo entrevistó en C5N. Más tarde, Marcelo Tinelli le dedicaría unos minutos en la final del Bailando. “Al otro día lo llamaron de Diputados y al siguiente se sancionó la ley”, resume Quintana.

Las redes y los medios conectaron a estas personas con otras que atravesaban situaciones similares. Junto a profesionales de la salud comprometidos, conformaron grupos de apoyo que concentraron fuerzas y lograron hacer de cada causa una legislación. “Estos casos ponen en jaque a aquellos que no actuaron de antemano”, subraya Quintana.

El objetivo del libro es “generar algunos interrogantes, muchos de ellos sin respuesta, acerca de qué sistema de salud queremos los argentinos”. Quintana no cree que la sanción de leyes a partir de casos particulares sea lo ideal. “Tenemos que ir hacia un sistema integrado, federal y nacional que aborde antes estas situaciones”, opina.

Crónicas de lucha también estará disponible en formato audiovisual a principios del año que viene. Al autor le pareció que filmar los encuentros podría ser útil para la escritura y se contactó con la productora de unos amigos. Durante la tercera entrevista, Quintana imaginó un documental. Así espera “entrar por otro lado”.

En Lomas de Zamora el libro fue declarado por el Concejo Deliberante “de interés municipal” y el largometraje será transmitido en escuelas secundarias. El trailer y las ocho historias por separado están finalizados, y algunos de los cortos pueden encontrarse en Youtube.

A un mes de la presentación del libro, Quintana ya trabaja en otro que además será la tesis de su maestría y abordará la legislación sanitaria argentina en el macrismo. El autor destaca el “impacto simbólico y material” que implicó la desjerarquización del Ministerio de Salud a Secretaría. “Simbólico, porque fue un mensaje a la ciudadanía de que la salud no interesa. Material, porque se reflejó en baja de programas, desinversión y desfinanciamiento”.

Al respecto, Quintana dice que los integrantes del Gobierno de Cambiemos “no son seres maquiavélicos” sino que pecaron de “impericia y desconocimiento acerca del funcionamiento del Estado”. Según el autor, este descuido de la salud excede el ámbito del Ejecutivo: “No está en la agenda mediática, ni política, ni siquiera entre las principales preocupaciones de los argentinos”.

Frente a un sistema de salud “fragmentado, segmentado e inequitativo -explica Quintana- hay cosas que tendrán que cambiar”. Uno de los objetivos del próximo gobierno debería ser generar “políticas tendientes a la articulación de los sectores, que no funcionan como compartimentos estancos”.

Oct 11, 2019 | Comunidad, Novedades

«La locura está en el aire. Mujeres de radio, en lucha y en marcha. Estamos desatadas», entona cualquier parlante de radio que sintonice los programas de “Cheque en Blanco” (FutuRock) o «Las Voces de Aquelarre» (Radio Hache) o la programación de Radio Colmena. Pero esas entonaciones que colman esas señales están desatándose desde el centro del Hospital Moyano en el centro de Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El hospital Braulio Moyano es, visto por fuera, un tono sin medios. Altos paredones de un color grisáceo aburrido y abandónico, signado por el tiempo que fue adhiriéndose, en capas, a la cola con la que se pegan afiches. Un bello intersticio edificado con paredes, columnas y molduras color café con leche corta la monotonía de ladrillo tras ladrillo. El hospital Moyano es un movimiento constante. Lo constante, también dentro, es que el Moyano es un gineceo: se trata de un neuropsiquiátrico exclusivo para mujeres.

Una vez dentro, la disrupción está en el centro. Como si de un nudo se tratase, allí está el desate. Usar la voz, lograr palabra, hacer radio allí es digno de alocadas ideas. Más aún: Realizan, hace diez años, lo que hoy -hace pocos años-, se conoce como podcasts.

En el medio de la reclusión, ¡zas!, la voz.

Y contra la monotonía, ¡zas!, la innovación.

“Desate” es una idea de trece años que cumplió, este 2019, diez de realidad. Surgió como ocurrencia de Silvia Maltz, psicóloga del Moyano, como contrafuerza a la lógica hermética del hospital. «Propuse un dispositivo radial, que permite un nexo entre el hospital y la comunidad. Personas como Alfredo Olivera, creador de “La Colifata”, o estudiantes de Comunicación Comunitaria de la UBA aportaron a que esta idea tome vuelo», explica Maltz.

Así se creó un nexo entre mujeres internadas y externadas interesadas en hacer radio, que junto a otros colaboradores debatieron sobre el nombre y la modalidad del proyecto: “Desate” (o “Desatadas”)

Por internet fue en un principio, hasta que paró la oreja el AFSCA (actual ENACOM) y sintonizó también al ISER (Instituto de Enseñanza Radiofónica). Y así, se formó un equipo de colaboración técnica, integrado hoy por Paula Abregú (psicologa), como co-coordinadora y productora, y Romina Romero y Marcos Autcheloine (ambos periodistas de ISER) en operación y edición radiofónica.

Y así, el dial virtual pudo ya ser un dial a perilla. Es decir, que las “Desate” producían para ser escuchadas (y valoradas) por Radio Nacional, Radio Cooperativa, Radio La Tribu, Radio Mega, Madres y Radio Vorterix.

«Además de -y más que- ser un dispositivo terapéutico, es un programa competitivo técnicamente. La modalidad adoptada desde hace tiempo es prueba de ello», agrega Autcheloine. Mientras podcast suena novedoso, las Desate hacían la novedad hace una década con un nombre menos rimbombante.

La osadía de este grupo de mujeres pensantes y críticas hizo abordar, desde el principio, temáticas que tardan mucho en encontrarse en el dial, en una concisión llamativa: tres minutos. Coyunturas política y económica, efemérides, derechos, burocracia, inmigración, o conceptos como encierro, maternidad, feminismo, talento, grieta, cambio, mujer o mate son meritorios de la palabra hablada al servicio de la reflexión. También escriben textos para reírse de las desgracias.

«Trabajamos situaciones, estructuras y problemáticas sociales diarias y profundas a la vez. Opinamos, criticamos y politizamos pero no acusamos a nadie en particular sino a la sociedad y a las instituciones. Somos comunicadoras, no juezas», señalan las “Desate”.

También hay lugar para las expresiones más nobles como radiopoemas, amor, dolor, miedo y esperanza. «La poesía es nuestra forma de conectar sentimientos y fantasías», agregan.

«La cultura es parte de la salud» es su lema y la radio es, para “Desate”, un puente entre el hospital y la comunidad. «De todas formas, tenemos objetivos intrainstitucionales y extrainstitucionales. Los primeros son generar, desde un dispositivo de encierro, lazos sociales y de afectividad. Pero también, hemos logrado, al hacer radio, el recibimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación para que las locutoras generen sus ingresos y, así, su autonomía», asevera la coordinadora Maltz.

El plantel de “Desate” ha variado con el tiempo. Hoy está integrado por Claudia Rodríguez, Claudia Sosa Prado, Elena Torres y Silvia Pérez como equipo estable. A ellas se suman otras mujeres internadas y externadas que paraticipan con asiduidad, y también colaboradores técnicos.

«Para nosotras es la realización de un sueño. Siempre, y cada una con su particularidad, quisimos hacer radio en algún momento de nuestras vidas. Pero ´Desate´ nos permite sentirnos escuchadas y valoradas. Nuestras expresiones, ocurrencias, críticas y conocimientos, mediante la radio, llegan a mucha gente», concuerdan, en una ronda.

Sus contenidos, hechos a base de debate y esmero, se trabajan tres veces por semana. La rutina comienza el martes, cuando aportan sus ideas y conversan temas de actualidad que ameritan notoriedad; los miércoles se graban los podcasts que serán editados y difundidos por radios de notorio alcance; y los jueves empiezan a delinearse los contenidos a producir en la semana próxima.

Actualmente, las “Desate” producen podcasts para los programas “Cheque en blanco” en Radio FutuRock (sábados a las 9) y “Las Voces de Aquelarre” en Radio Hache (viernes a las 19), así como también generan contenido que se emite en Radio Colmena cuatro veces a la semana (lunes 20:55, martes y viernes 12:55, y jueves 18:55). Algunos de sus podcasts -y otros contenidos- están disponibles en SoundCloud (soundcloud.com/Desate) y YouTube (Desate Canal). Las “Desate” desamarran voz para trabajar la palabra hacia la comunidad.

Oct 3, 2019 | Novedades, Trabajo

Los residentes no cobran desde junio.

Escoltados por un metrobús acotado y tres motos de la Policía de la Ciudad, la columna de guardapolvos blancos comenzó a avanzar por la avenida Brasil a las 11:10 de la mañana del último miércoles. Las pancartas y carteles que sostenían los manifestantes daban cuenta de la situación que están viviendo: “Residentes de Nación en lucha”, “Sueldos por debajo de la línea de pobreza”, “4 meses sin cobrar”, “87 pesos la hora”, “Salarios dignos”, “Basta de ajustes en la salud pública”.

Los bombos y las bocinas de automovilistas en señal de apoyo acompañaban las voces esforzadas en los cantos: “Olé olé, olé olá / olé olé, olé olá / sin residentes, no hay hospital / precarizados no vamos a trabajar.”

A las 10, médicos y profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales de toda la provincia de Buenos Aires habían comenzado a reunirse en el Hospital Garrahan; más precisamente, en la entrada sobre la esquina de Brasil y Pichincha. El motivo era dar inicio al paro y la movilización hacia el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y reclamar así por las condiciones de trabajo. “Llevamos cuatro meses sin cobrar y con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Firmamos inicialmente un contrato que era por 29 mil pesos en bruto, y en limpio terminaban quedando 24 mil pesos, lo que da un promedio de entre 87 y 100 pesos la hora, de acuerdo a la jornada laboral que tenga cada especialidad.”, explicaba Andrés Cugat, residente de primer año en el Hospital El Cruce. “Así que ese es el reclamo: que se nos pague lo que se nos debe, que se nos pague un salario digno y que se termine con el recorte en la Salud Pública.”

Del mismo modo, Julieta Frontero, del Hospital Colonia Montes de Oca, sostenía: “Con estas condiciones de trabajo, que mantenemos desde junio, no tenemos garantizados ningunos de los derechos que tiene cualquier trabajador. Esto sucede a nivel nacional. Estamos nucleándonos nada más los hospitales de Buenos Aires, Capital, Conurbano y los compañeros que se suman desde Mar del Plata, pero esto sucede a nivel nacional.” Los residentes, subrayan, tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.

Los residentes tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.

Los trabajadores que participaron del paro y la movilización pertenecen a los hospitales nacionales Colonia Montes de Oca, Posadas, El Cruce, Garrahan, Baldomero Sommer, Laura Bonaparte y Rehabilitación Psicofísica del Sur (Mar del Plata). Pero también a la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis Situacional de Salud, a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a la Administración Nacional de Laboratorios Malbrán.

Los protagonistas de la manifestación, con guardapolvos y mascarillas, insistían en que ellos no eran estudiantes, como se cree desde el sentido común. “Nosotros somos profesionales que rendimos un examen nacional que se rinde en todo el país, donde, de acuerdo a nuestra nota, elegimos el hospital que queríamos e ingresamos el 1 de junio a trabajar. Este trabajo es de dedicación exclusiva,: por cuatro años solamente nos podemos dedicar a este hospital y por el sueldo que nos da Nación. Y desde que iniciamos la labor hasta el día de hoy, no estamos cobrando.”, explicaba Cugat. Martina Pesce, residente de la Dirección de Epidemiología de la Nación, expresó también que “esto tiene que ver con transformar algunos derechos en privilegios”. Y agregó: “Hoy en día, si vos no tenés una red que pueda sostenerte durante cuatro meses, no podés ser residente de Nación. Y eso es un escándalo, porque nosotros apostamos a una salud pública, inclusiva y de calidad, y no hay posibilidad de que eso exista si no existen residentes que eligen seguir formándose como trabajo. Porque somos trabajadores. Y no es que somos cualquier trabajador: somos los que, cuando entrás al hospital todos los días, te recibimos.”

La caravana tardó poco más de una hora en llegar a su destino: el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, y específicamente la Secretaría -así degradada por el Gobierno Nacional- de Salud. El recorrido llenó de guardapolvos y bocinas primero la avenida Brasil, luego Entre Ríos, San Juan y Bernardo de Irigoyen, sucesivamente, hasta Moreno, donde está la entrada del otrora edificio de Obras Públicas. Frente a una Evita exaltada, los profesionales cantaron y agitaron sus carteles hacia el Ministerio, haciéndose oír, esperando que alguien los oyera. “A vos te digo que se siente / vivir dentro del hospital / cobrando un sueldo insuficiente / queremos trabajar con dignidad.”

“Vamos a presentar formalmente otra carta más, sumada al grupo de cartas que ya hemos presentado. Nos gustaría que se nos reciba en este contexto.”, dijo Micaela Solé, residente de pediatría en el Hospital Garrahan. “En un momento se nos ofreció una reunión de carácter extorsivo, ni siquiera con una propuesta concreta. Decían: ‘Bueno, vamos a pensar qué hacemos si dan de baja el paro’. Eso era una propuesta irrisoria y con horas de aviso, por eso decidimos sostener la movilización. Pero estamos definitivamente abiertos al diálogo, queremos respuestas concretas y la mejora salarial. Necesitamos que nos den el espacio para debatir esto.”, contó Solé.

Sin embargo, quien primero los recibió fue la línea de contención formada por 24 policías. Si bien no hubo grandes conflictos –todos los manifestantes estaban de acuerdo en mantener la movilización en carácter pacífico–, sucedió un episodio confuso en el que, mientras Andrés Cugat instaba a sus compañeros a moverse sobre la calle Moreno (para liberar por completo la avenida 9 de Julio), fue golpeado por un efectivo en la espalda. La situación fue conversada con los jefes del “operativo”, y no pasó a mayores. Los trabajadores de la salud permanecieron en asamblea.

Pasadas las 13, dos residentes de cada hospital, fueron recibidos en el Ministerio por Javier O’Donnell, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Salud. En aquella reunión se acordaron algunos puntos preliminares como para comenzar una negociación: compromiso para garantizar ART y regularizar la obra social de todos los residentes; pago de los sueldos adeudados en un plazo máximo de 10 días; y una mesa de trabajo establecida para la semana siguiente, con el objetivo de resolver la recategorización salarial. de no cumplirse con lo prometido, el jueves 9 habría una nueva asamblea de los trabajadores en el Hospital Garrahan.

Martina Pesce expresó el agradecimiento a quienes se sumaron a la causa: “Poder contar con el apoyo de todos y de todas es muy importante, para poder definitivamente destrabar este conflicto. Entendemos que lo que estamos pidiendo, lejos de ser algo descabellado, es simplemente que nos paguen lo que deben por lo que trabajamos.” Como a cualquier trabajador.

Ago 28, 2019 | Comunidad, Novedades

Para prevenir la Hepatitis B pediátrica, en 2016 se compraron 715 mil vacunas, mientras que en 2018 solo 300 mil.

Las vacunas se convirtieron en un bien escaso y difícil de hallar en el país. Analía vive en Núñez, es mamá de una nena de 7 meses y medio y como muchas otras madres demoró meses en conseguir las dosis necesarias para su bebé. «Sabía que faltaba la de la gripe pero cuando me tocó dársela, la conseguí. Tuve problemas con la dosis de Menveo. Demoré en encontrarla aproximadamente dos meses», afirma. “Cuando el pediatra me dio la orden de vacunación me dijo que la del meningococo estaba en falta, que averiguara en centros públicos que son los primeros lugares que abastecen. Decidí ir igual al vacunatorio de mi prepaga y al llegar te recibía un cartel anunciando que estaba en falta”, cuenta Milagros quien también tuvo dificultades para poder vacunar en tiempo y forma a su hijo. No es cuestión de tener una prepaga de primer nivel o no, las vacunas escasean en los centros de salud provinciales y municipales.

“Con mi hijo mayor la Menveo era paga y se la di. Esta vez a mi bebé ni siquiera pagando se la podía dar. Estuve un mes tras la vacuna. Finalmente, y porque alguien me avisó por twitter, logré dársela en el Hospital Alemán”, expresa Milagros y remarca que al momento de ir a conseguir la dosis “éramos varios con el mismo problema”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la vacunación previene alrededor de dos a tres millones de muertes por año. En consonancia con esta estimación, declaró la reticencia a las vacunas como una de las diez amenazas globales a la salud mundial. Si bien el calendario de vacunación oficial argentino es uno de los más completos e incluye veinte vacunas que son de carácter gratuito y obligatorio para todos los niños, el problema se presenta cuando se quiere acceder a ellas. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemología (SAVE) expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación por la provisión irregular e insuficiente de las incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación a las 24 jurisdicciones”. Y agrega: “Esta situación impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud y desgasta a los equipos provinciales. Son oportunidades perdidas que generan un riesgo individual y colectivo”.

En marzo, la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados había pedido un informe oficial sobre vacunas a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social ante las reiteradas denuncias por faltas de dosis en los hospitales y vacunatorios del país. Los datos arrojados en el documento presentado como respuesta por la Secretaría son contundentes. Las dosis anuales adquiridas por el Gobierno entre 2016 y 2019 (con fecha hasta el 20 de mayo del corriente) han caído año tras año. Los números más alarmantes corresponden a las dosis de Hepatitis B pediátrica, ya que en 2016 se compraron 715 mil vacunas, mientras que en 2018 tan solo 300 mil. Un caso similar ocurre con la vacuna de la varicela: en 2016 se compró un millón de dosis en contraste a lo ocurrido en 2018, cuando este número cayó a 550 mil.

“Teniendo en cuenta que en 2018 nacieron 728.000 niños en el país, podemos decir que hay 310 chicos por día hábil que quisieron ser vacunados y no pudieron. La vacunación es un indicador social de las políticas de Estado”, aseguró Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y líder del proyecto Observatorio de la Salud del Niño y el Adolescente de la Fundación Bunge y Born. Esa iniciativa busca llevar adelante un Índice de Confianza y Acceso a Vacunas en Argentina (ICAV) que “mide las variaciones en el nivel de confianza de la población respecto de la importancia, seguridad y eficacia de las vacunas; además de la eventual reticencia de la comunidad a vacunarse y el impacto que provoca la existencia de barreras de acceso a las dosis”.

Pese a que los grupos antivacunas resuenan en distintas áreas, según datos preliminares del ICAV, el 96% de los 3.177 encuestados considera que las vacunas son “seguras y efectivas”. Sin embargo, un 13% no logró vacunarse o vacunar a los menores que tenía a su cargo la última vez que intentó hacerlo. “Vacunarse en Argentina sigue siendo algo deseable; la seguridad de los niños no está puesta en juego en el país, de acuerdo a la confianza en ellas, y tenemos un Calendario de Vacunación al nivel de Estados Unidos o de Europa. Aquí el problema es el acceso”, aseguró López. El informe de la Fundación Bunge & Born concluye que la cobertura de vacunación en Argentina es “sub-óptima”. Tomando como referencia el año 2018, se detalla que se han aplicado 1.084.279 menos dosis de alguna vacuna del Calendario anual. Esto podría implicar que un número significativo de niños no recibió al menos una dosis, lo cual plantea que con el tiempo habrá un aumento de personas susceptibles de sufrir enfermedades inmunosuprimibles.

Feb 21, 2019 | Comunidad, Novedades

Fotoilustración: Leonardo Rendo

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños en todo el mundo, tiene autismo. El trastorno del espectro autista (TEA) suele detectarse en la infancia y acompaña al individuo durante toda su vida. Se estima que alrededor del 75 por ciento de las personas con TEA tiene limitaciones significativas tanto en las funciones cognitivas como en las conductas adaptativas, mientras que otros tienen dificultades para interactuar con su entorno. Las campañas sobre autismo cada vez son más e involucran a toda la sociedad por igual. Distintas organizaciones luchan para difundir y concientizar sobre la importancia de la inclusión y la formulación de políticas que aborden este trastorno. ANCCOM dialogó con algunas de ellas

Qué es y qué no el autismo

Según Alexia Rattazzi, psiquiatra y fundadora del Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista (PANAACEA) “se puede definir al autismo como una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por desafíos sociocomunicativos y un patrón restringido y repetitivo de intereses, conductas, actividades”. Por su parte, la psicopedagoga especializada en autismo, Belén Strada, asegura: “Hablamos de espectro autista porque existen ciertos signos que si bien pueden ser compartidos en un niño y en otro, no significa que necesariamente todos esos signos estén presente en todos”. Esto significa que algunos pueden tener afectado el lenguaje, mientras que otros no.

No podemos hablar del espectro autista en términos de enfermedad ni asociarlo a una cura. Ricardo Goldberger, médico, periodista científico y docente de la Universidad Nacional de Moreno, afirma que el autismo “no es una enfermedad sino una condición, por lo tanto no puede tratarse. Lo que se puede hacer es una determinación para ver cuál es el grado del autismo y esto debe ser realizado por un neurólogo o un psiquiatra”. En cuanto al origen especificó que “existen varias teorías en cuanto a la causa pero ninguna se pudo comprobar”.

Muchos mitos refieren al origen del autismo, por ejemplo respecto al tipo de alimentación. Lo que sí existe un acuerdo entre los especialistas es que alimentarse bien mejora el funcionamiento cognitivo, intelectual y social de los individuos. Sin embargo, esta no es la causa directa del autismo: “Puede haber ciertas carencias que puedan agravar el cuadro, pero no se trata del origen de esta condición¨, asegura Goldberger.

Otro mito, más peligroso, es la idea de que la vacuna del sarampión provoque aumento de casos de autismo. Sin embargo, el investigador expresa: “No hay pruebas de que las vacunas provoquen o aumenten el autismo. Sino al contrario, éstas sirven para prevenir enfermedades”.

Es importante también la detección temprana del autismo para lograr una mayor integración e inserción de quienes poseen esa condición. Rattazzi sostiene que “la detección temprana es fundamental porque permite que brindemos a niños pequeños una intervención temprana, que a su vez mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida de la familia”. Además el acompañamiento que necesita cada persona debe ser personalizado.

En cuanto a las señales de alerta, Strada, que trabaja en consultorios de atención interdisciplinaria de la localidad de General Rodríguez, comenta, en relación a la detección del autismo, que lo que buscan los profesionales es observar si “hay signos que nos advierten sobre cuestiones del desarrollo que no se estarían dando dentro de lo que se espera para una determinada edad”. Entre esas señales se destacan la falta de contacto visual, la no aparición de la sonrisa, los comportamientos repetitivos y el balbuceo, entre otras.

La detección temprana del autismo es importante para lograr una mayor integración e inserción de quienes poseen esa condición. Fotoilustración: Leonardo Rendo

Una lucha conjunta

En Argentina existe la Red Federal de Autismo, formada por organizaciones, padres, profesionales y personas que tienen esa condición. Ese grupo trabaja en forma conjunta para concientizar, informar y defender los derechos de todos quienes tienen TEA.

TGD Padres TEA es una de las redes de padres autoconvocados que forman parte de la Red Federal. Desde hace ocho años, la agrupación se reúne presencial y virtualmente, alcanzando hoy más de sesenta nodos en todo el país. Los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) incluyen un grupo de trastornos que afectan el crecimiento de los niños durante los primeros años de vida. El autismo es el más conocido pero no es el único. También se pueden mencionar el Síndrome de Rett, el Síndrome de Asperger y otros.

Gabriela Morales, fundadora del nodo TGD Padres TEA Merlo, cuenta que “a los ocho meses teníamos indicios de que nuestro hijo tenía autismo. La primera sospecha fue que no respondía cuando lo llamábamos por su nombre”, y destacó que “la idea de generar estos espacios es por el bienestar de su hijo y por sus derechos”.

Otro de los nodos es el de Moreno, y una de sus fundadoras, Pamela Ratto, asegura que “hay que empezar a brindar los apoyos necesarios, y hay que trabajar mucho en materia de salud para dar con el diagnóstico”. Su hijo Thiago de 11 años, fue diagnosticado de autismo a los 6, por eso señala que “perdió muchos años, prácticamente la mitad de su vida, por eso la detección temprana es fundamental”. Es importante destacar que estas organizaciones de padres no reciben ayuda económica y que su funcionamiento es posible gracias al trabajo de estos padres.

En cuanto a PANAACEA, Alexia Rattazzi revela que “son cuatro las líneas de acción para mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y sus familias. Las líneas son la toma de conciencia, la capacitación, la investigación y la intervención, talleres para cuidadores y módulos para familias”. Hoy en día la entidad brinda información sobre los tratamientos y sobre la red de profesionales que existe.

En Argentina existe la Red Federal de Autismo, formada por organizaciones, padres, profesionales y personas que tienen esa condición. Fotoilustración: Leonardo Rendo

Los pendientes

La inclusión educativa es algo en lo que todavía hay que trabajar. Vivian Vera, especialista en educación e integrante de la organización TGD Padres La Matanza, afirma que “peleamos por una educación inclusiva. Queda en el voluntarismo de los docentes acercarse a capacitaciones”. Se vuelve fundamental que los docentes no sean obstáculos para el desarrollo de los niños y además recalca que “no necesariamente deben concurrir a un colegio especial”. La educación resulta un factor clave en la lucha contra la exclusión.

Otro de los temas pendientes es la Ley 27.043 que hace un abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista. Esta ley hace hincapié en la investigación, la docencia, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento. La provincia de Buenos Aires, recientemente se adhirió a la ley. Sin embargo, falta su reglamentación. Por eso, es mucho lo que falta por hacer en materia política y social. Mientras tanto, es importante que la sociedad tome conciencia sobre el autismo y se informe para eliminar todo tipo de prejuicios y dar paso a una sociedad más justa.

La educación resulta un factor clave en la lucha contra la exclusión. Fotoilustración: Leonardo Rendo