Jul 6, 2017 | Trabajo

El viernes pasado, a última hora, la Comisión Nacional de Valores anunció la fusión entre las empresas de Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Cablevisión Holdings (Grupo Clarín). Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aún no se expidió sobre el caso, fuentes cercanas al organismo dejaron trascender que la autoridad regulatoria no se opondría a la operación, con lo cual la responsabilidad podría quedar en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia luego de que las dos empresas formalicen la fusión por absorción. ANCCOM dialogó con los especialistas en materia de comunicaciones, Glenn Postolski, Fernando Krakowiak y Diego Rossi, para comprender el impacto social y político de esta fusión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en Argentina.

«La fusión con Telecom constituye la consumación definitiva del triunfo político del Grupo Clarín sobre quienes buscaron impulsar una regulación capaz de ponerle freno a la concentración del mercado audiovisual. Si bien el desmembramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había significado un punto de quiebre, esta compra posiblemente convertirá a la sociedad que surja de la fusión en la empresa argentina más grande del país”, explicó Krakowiak, periodista de Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En la misma línea, Rossi, maestrando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y profesor de la UBA, opinó que “desde el DNU 267 de 2015, el gobierno de Cambiemos fue tomando medidas que permitieron que esto sea posible. Invocando la libre competencia, han producido una concatenación de compromisos políticos que vienen desde la campaña presidencial. Puede ser un buen negocio para Clarín y David Martínez (empresario mexicano titular de Fintech), pero si lo vemos desde el lado de lo público existe un conflicto de intereses. Los que perdieron fueron todos los argentinos. El gobierno negoció su autonomía y su capacidad regulatoria en función de los intereses de estos medios”.

Por su parte Postolski, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, sostuvo: “que el principal grupo multimedios se posicione como una de las empresas dominantes, formando un conglomerado de comunicaciones que pasa a ser una de las principales empresas del mercado, -tanto en la producción de contenidos como en la distribución- distorsiona o genera condiciones para que las corporaciones tengan cada vez mayor peso”.

Socios desde 2005 por la compra de Cablevisión, la composición accionaria de la nueva firma tendrá como accionista mayoritario a Fintech, con un 41% de las participaciones, mientras que el Grupo Clarín obtendrá un 33% del capital accionario. El resto de las posesiones cotizarán en el mercado. La nueva unión entre las empresas apunta a una estrategia de complementariedad de servicios que le permite reforzar sus posiciones en el mercado. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holdings, ingresará definitivamente al mercado de la telefonía móvil; en tanto que Telecom, podrá acceder al segmento de televisión por cable. “En realidad es la primera vez que va a suceder, porque regulatoriamente estaba prohibido que las telefónicas brinden televisión paga; con esa prohibición efectiva el cuádruple play no se podía brindar – apuntó Krakowiak -. Lo que estableció el ente regulador es que a partir de enero de 2018 las telefónicas puedan brindar televisión paga, entonces en este caso Telecom/ Clarín van a poder ofrecer un combo (eventualmente, no digo que lo vayan a ofrecer) en el cual incluyan televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y banda ancha. Ahí estaríamos frente a la oferta de lo que se conoce como cuádruple play”.

Monopolio en el interior del país:

Los tres especialistas coincidieron en que uno de los principales puntos de conflicto que traería la consolidación de esta nueva estrategia de negocios por parte de ambos conglomerados comunicacionales sería que, en muchas zonas del país, la empresa puede funcionar como la única prestadora del servicio de internet por banda ancha. “Hay muchas localidades del país donde Telecom y Cablevisión son las únicas dos empresas que ofrecen el servicio, y en esos casos va a quedar un solo operador –señaló Krakowiak-. Es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al momento de evaluar la aprobación de la operación de concentración económica resuelva fijar algunas exigencias para la aprobación y puede ser que desinviertan en algunas de estas localidades o ver la posibilidad de que ese mercado sea desafiable por otros operadores. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno. Hasta ahora no ha demostrado ser muy exigente para con ese grupo”.

La situación del monopolio, según Postolski, traería como una de las consecuencias que “sólo ellos tendrían capacidad de llegada y capacidad de imponer los precios, lo cual es un condicionante para el acceso a la información de una buena parte de la sociedad, en particular de esas localidades”. En tanto, Rossi consideró que este escenario “es insostenible porque existen zonas donde no habría competencia”, de modo que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería anularlo y exigirles a los actores abrir el panorama, si no se produce una convergencia asimétrica”.

Espectro y convergencia, sus flexibilizaciones

La asignación de espectro dispensada por el Estado en los últimos meses, según indicó Krakowiak, “si bien se hizo en el marco de una negociación, fue de manera poco transparente la forma en que el gobierno la llevó a cabo tanto con Clarín como con las tres grandes telefónicas, una de las cuales ahora es de Clarín”. El problema es que el espectro fue asignado – aunque aún no adjudicado- por el Estado tanto a Clarín como a las telefónicas, a demanda y no mediante una licitación pública, en donde debe haber una puja por el precio, para que de esa forma el Estado pueda incrementar los ingresos del activo que vende. Krakowiak explicó que “con Clarín hubo una jugada polémica porque compró unas empresas que tenían un espectro destinado a un determinado uso y una vez que tenía asignado ese espectro y esas empresas, pidió el cambio de función de ese activo”. Es decir, el espectro que compró no era apto para brindar telefonía móvil, pero una vez adquirido pidió cambiar su función y utilizarlo para esos fines. “Cuando lo compró lo pagó a un precio mucho más bajo que lo que se tendría que haber pagado si se vendía para brindar telefonía móvil”, subrayó el especialista, y agregó: “No está mal, de por sí, otorgar el espectro a las empresas, el tema es qué contraprestaciones se fijan a cambio de ese espectro. No sólo en cuanto a lo que pagan esas empresas para hacerse de ese activo, sino también por los posteriores compromisos de inversión que asumen para mejorar el servicio a partir del uso de ese espectro”.

Si bien no hubo muchas declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, expresó en el programa radial «Y ahora quién podrá ayudarnos», que estaba de acuerdo con que hay que tener cuidado con la concentración de medios pero que “hoy en el mundo tener servicios de Internet separados de los de la telefonía no tiene futuro, esto es la convergencia».

En referencia a esto Postolski explicó que “lo que aparece como parte de un discurso tecnológico, donde la convergencia es una panacea, en realidad se busca por detrás que exista una empresa con una posición cada vez más consolidada en los distintos sectores del mercado de las telecomunicaciones y la comunicación, lo cual termina siendo una barrera para la aparición de otros competidores”.

En relación a este tema, Krakowiak aclaró que “no necesariamente brindar servicios convergentes es sinónimo de brindar servicios de manera monopólica o dominante. Podrían brindar servicios convergentes varias empresas. Está claro que en el mundo no hay decenas de empresas en los mercados que se repartan en porciones iguales, siempre son dos, tres o cuatro y depende de la regulación y de los límites que se impongan a la concentración del mercado”. Para el caso argentino, explicó, “esos límites que ponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se flexibilizaron, y entonces la responsabilidad de regulación que tiene el gobierno queda en manos de la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia”.

En cuanto al rol del Estado como interventor, Postolski sostuvo que “tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar posiciones monopólicas. Yo creo que en un mercado que concentra cada vez más la lógica de negocio, donde todo está pasando por la telefonía celular, bien vendría repensar cuál debería ser el rol de la intervención del Estado en ese sector. Regularlo y generar condiciones de servicio universal y de abaratamiento para mejorar el servicio para el conjunto de los ciudadanos”.

Actualizada 06/07/2017

Jul 6, 2017 | Trabajo

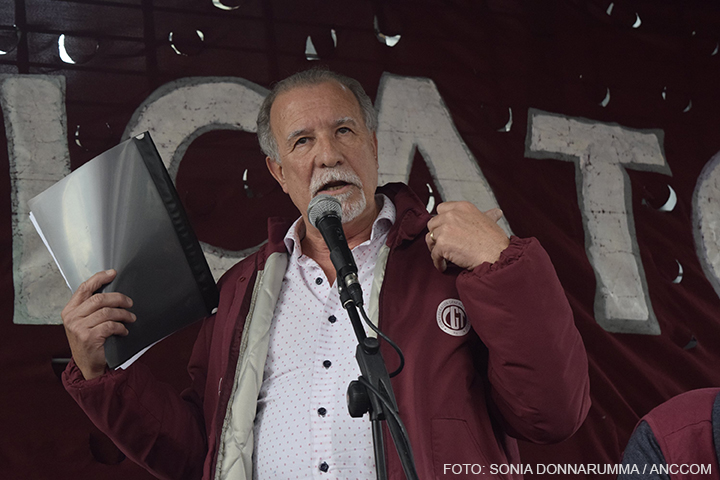

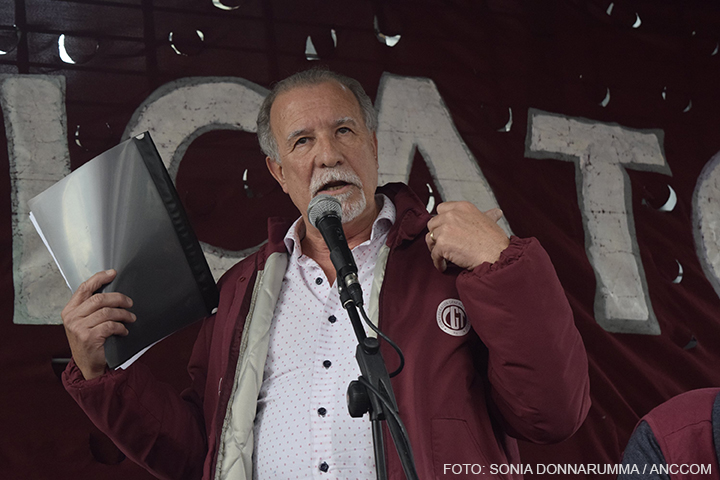

A poco más de 48 horas de la intervención al sindicato dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los trabajadores del gremio de repartidores de diarios se reunieron en asamblea frente a la sede ubicada en Venezuela 2365 y declararon el estado de alerta y movilización. El secretario general desplazado, Omar Plaini, volvió a repudiar la medida: “Hay una intención jurídica y política, porque esto es cosa juzgada. Además, es incomprensible porque el juez no tiene facultades, es un juez penal correccional”, dijo en diálogo con ANCCOM.

La asamblea de los canillitas contó con el apoyo de la CGT, a través del Movimiento de Acción Social Argentino (MASA) y la Corriente Federal, las regionales de la CTA, las juventudes sindicales de diferentes centrales obreras y otras organizaciones sindicales como aeronáuticos, curtiembre, dragado y balizamiento y alimentación. Con el de los repartidores de diarios ya suman cuatro los sindicatos que fueron intervenidos por la Justicia desde que Mauricio Macri asumió como presidente.

En la calle Venezuela, entre Alberti y Pichincha, se montó un escenario en el que, luego de enumerar las organizaciones sociales, políticas y sindicales que manifestaron su solidaridad, Plaini se dirigió a sus compañeros. El dirigente se refirió a la tradición de lucha del gremio y enumeró las seis intervenciones anteriores sufridas entre 1955 y 1989.

Además, cruzó al gobierno nacional por sus políticas, señaló el aumento de la pobreza, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la deuda. Finalizó con una convocatoria a la unidad de los dirigentes gremiales de cara a un “cese de actividades con movilización”.

Consultado por los motivos políticos detrás de la intervención, Plaini declaró a ANCCOM: “Este es un sindicato comprometido que ha peleado contra los grandes monopolios de la comunicación y se ha expresado públicamente a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el frente de Unidad Ciudadana. Estas cosas después te las cobran”.

La orden judicial se cumplió el lunes cuando más de cien efectivos de Gendarmería allanaron el edificio que al día de hoy permanece ocupado por esa fuerza. Solo quedaron disponibles para los trabajadores la planta baja y el primer piso, necesarios para el funcionamiento de la obra social. La decisión de Martínez de Giorgi se basa en una causa del año 2013 a raíz de una impugnación de las elecciones de ese año presentada por una lista opositora, que derivó en una denuncia en el fuero laboral. La elección fue convalidada por la Cámara 10 de dicho fuero y luego apelada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expidió de manera unánime a favor de las autoridades electas.

Desde que asumió en 2006, la actual conducción mantuvo un enfrentamiento con el Grupo Clarín por los porcentajes del precio de tapa y los días no laborables para los trabajadores del gremio. Gracias a la lucha, los canillitas lograron tener libre su día, el 7 de noviembre, lo que se consagró por ley en el año 2007.

Con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y sindicales, Plaini aseguró que darán pelea para recuperar el sindicato y señaló que trabajarán en una doble vía con ese objetivo. “Por un lado las presentaciones en la causa penal y en el fuero laboral, y por el otro la calle”, puntualizó. Todavía sonaban los aplausos y voces de aliento.

Actualizada 06/07/2017

Jun 10, 2017 | Trabajo

En octubre de 1944, un coronel llamado Juan Perón opinó sobre el Decreto-Ley 7618/1944, que comenzaba a regular el trabajo de prensa en la Argentina: “No creemos haber hecho otra cosa que un acto de justicia. El panorama social que ofrecía la prensa mostraba el contraste tremendo entre unas empresas demasiado ricas con periodistas demasiado pobres”.

Casi 73 años después, tres banderas están acostadas en el suelo de la Plaza de la República: “Trabajadores de Tiempo Argentino presentes”, “Revista Veintitrés” y “No a los despidos en el grupo Crónica”. Uno de los hombres que las acomodan se calienta las manos con el aliento y el viento del 8 de junio. Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) se cansa del frío y levanta el asta, ondeando la bandera, “así los compañeros que llegan la ven y se acercan”, dice. “Esta semana, junto a mis compañeras y compañeros de Revista Veintitrés quedamos en la calle. Estoy acá no solo por la angustia de cada familia que perdió el sustento sino por la libertad de expresión”, declara y se interrumpe para saludar al recién llegado Fernando “Tato” Dondero, Secretario General de SiPreBa, gremio que lucha por la representación que hoy detenta la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), al que califica como un “gremio fantasma”.

Juntos esperan a periodistas de todo el país que media hora después van a empezar a marchar frente al Obelisco para visibilizar el reclamo por los 2500 colegas que perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre de 2015. Más de la mitad de ellos, en Buenos Aires. Y este mismo día se anunció el cierre de la Revista Veintitrés, mientras que durante la semana se conocieron cuatro despidos en la agencia Télam.

El límite izquierdo de la columna, formado por un cordón de oficiales de la Policía de la Ciudad, acompañó la movilización.

Tato tiene el pelo largo, indomable, y del mismo color que el cielo que cerca de las 3 de la tarde ya suelta algunas gotas. “Nada para festejar en este Día del Periodista. Necesitamos paritarias sin techo, que las nuevas tecnologías dejen de ser usadas para volvernos trabajadores multifunción y que dejen de perderse voces”, señala.

Tato y Tomás forman parte de la cabecera al frente de la marcha que, al avanzar por Cerrito, despliega una cuadra y media de manifestantes. Camperas, gorros y bufandas se entremezclan con una veintena de bombos y redoblantes, banderas, pancartas y pecheras que en su mayoría dicen “prensa”.

El límite izquierdo de la columna que va llegando a Avenida de Mayo, está formado por un cordón de oficiales de la Policía de la Ciudad, que avanza al mismo ritmo tratando de controlar vaya a saber qué. Una joven osa pasar entre ellos hacia la vereda y es empujada hacia el centro de la marcha. Varios reaccionan y florecen los escudos, los gritos y las demostraciones de poder. Los enojos terminan cuando los uniformados se alejan. Se abandona la melodía de “Despacito”, cuya letra decía “Con SiPreBa, contra los despidos y multitarea”, y se empieza a cantar “Macri basura, vos sos la dictadura”.

“Nada para festejar en este Día del Periodista. Necesitamos paritarias sin techo, que las nuevas tecnologías dejen de ser usadas para volvernos trabajadores multifunción y que dejen de perderse voces”, comentó Fernando “Tato” Dondero.

A las 3 y media de la tarde, mientras el grupo llega a Avenida Callao, Gabriela Radice no canta. La periodista camina y observa seriamente bajo la visera de la gorrita azul que reza “SipreBa TV Pública”. “La realidad está siendo muy hostil para todo el gremio de prensa, por eso hay que salir a la calle”, dice. Y agrega: “Nuestro trabajo está vinculado ciento por ciento con la libertad, si no no se puede hacer”.

Turistas toman café en un bar. Miran, sacan fotos. Una ciudadana con botas de cuero que espera inútilmente el colectivo se queja de su suerte: “Siempre hay alguien rompiendo las pelotas”. Un conductor baja de su auto enojado porque dice que le golpearon el vehículo mientras quería atravesar la manifestación y le exige a la policía que haga algo. Uno de los vendedores le ofrece garrapiñadas a Marianela, delegada gremial en Clarín. La morocha, mientras sostiene un estandarte, rechaza el maní azucarado y comenta que necesita urgente una recomposición salarial. “UTPBA, que tiene la personería, no nos representa. Ya van cuatro años seguidos de firmar paritarias a la baja, este año con un techo de veinte por ciento en tres cuotas. Queremos que el Ministerio de Trabajo nos escuche y que las empresas dejen de pactar nuestro salario a espaldas de los trabajadores”.

Frente al edificio ministerial, un camión atravesado sobre Callao espera la llegada de los manifestantes, a las 4 en punto. La caja del inmenso vehículo es un palco, ahora lleno de reporteros gráficos que retratan la procesión. Una hora después, Tato Dondero estará cerrando con su discurso un breve acto organizado por la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, formada, además de SiPreBa, por la Federación de Trabajadores de Cultura y Comunicación (FETRACCOM), la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR).

La marcha frente al Obelisco tuvo como objetivo visibilizar el reclamo de los 2500 colegas que perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre de 2015.

En esa misma cuadra hay un local de ropa que promociona “descuentos por manifestación”. El ministro Triaca no sólo tiene a los trabajadores de prensa en la puerta, sino también al gremio de químicos y petroquímicos, cuyos redobles de tambor laten y se entremezclan a un ritmo similar.

Las últimas palabras de Dondero antes del aplauso y la percusión final son: “Otra vez estamos en la calle. Vamos a movilizarnos todos los días, si hace falta. Los trabajadores de prensa sabemos que vienen por nosotros. No hay otro camino que la organización desde abajo y unidad, unidad, unidad”.

Actualizada 09/06/2017

Jun 8, 2017 | Entrevistas

Durante sus más de cincuenta años de carrera, Carlos Ulanovsky fue parte de los proyectos que marcaron la historia del periodismo argentino. Pasó por las redacciones de Confirmado, La Opinión, Satiricón, el diario Noticias, Chaupinela, El Ratón de Occidente, Clarín, Humor, El Porteño, Página/12, La Nación y La Maga; colaboró con Leoplán, Siete Días, Casos, Ocurrió y Panorama; además de su trabajo en memorables programas de radio como “El Ventilador” o el decano “Reunión Cumbre”, que se emitió hasta el año pasado en Radio Nacional, donde ahora conduce “El lugar del otro”, todos los sábados a las 18. Es, además, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina como TV Guía Negra, TV Argentina, 25 años después, Seamos felices mientras estemos aquí, Días de radio, Paren las rotativas, Estamos en el aire, Redacciones, entre otros. Ahora está escribiendo un libro en el que analiza y hace un diagnóstico del estado de situación de los medios en Argentina. El libro va a contener también entrevistas con jóvenes periodistas de revistas autogestivas, para él las únicas que hoy en día “están defendiendo el mejor de los periodismos”. En diálogo con ANCCOM, Ulanovsky repasa su historia y reflexiona sobre el periodismo actual.

¿Cómo fue su primera experiencia periodística en la revista Orbe que creó en la adolescencia con su amigo Rodolfo Terragno?

Me vino genial porque me permitió descubrir de muy chico, teníamos 15 años, una cantidad de cosas que por ahí hubiese tardado en descubrir, y conocer a una cantidad de gente a la que admirábamos, a la que de otra manera no hubiésemos podido llegar. Conocí a Dante Panzeri, a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz. Junto con mi amigo de la infancia, Rodolfo Terragno, fuimos un día a Canal 7 y conocimos a Pinky y Augusto Bonardo. Me anticipó también algo que después, cuando ya vivía del periodismo, me pasó centenares de veces: la posibilidad de tener ganas de conocer a alguien y que, con la excusa de hacer una nota, lo conociera.

Después tuvo la oportunidad de trabajar en grandes diarios y semanarios. En su libro Redacciones define, por ejemplo, a la de La Opinión como una “redacción tertulia”: ¿de qué se trataba eso?

En La Opinión trabajábamos de séptima, el viernes entregábamos la edición del domingo y no teníamos que ir el sábado. Sin embargo, igual nos reuníamos en la redacción. Trabajábamos en el noveno piso, ahí funcionaban distintas secciones como la de Cultura, la de Mujer, etc. Nos reuníamos el sábado a la tarde y era una especie de peña cultural, en donde hubo cosas maravillosas y sorprendentes, como que el Gordo (Osvaldo) Soriano nos leyera ahí los primeros capítulos de Triste Solitario y Final. Había unos nenes increíbles, laburaban en esa redacción Juan Gelman, Agustín Mahieu, Felisa Pinto, Miguel Bonasso, Paco Urondo, gente divina de la que uno aprendía todos los días. Cuando entré a La Opinión Timerman me dijo: “Quiero que hagas crítica de radio y televisión, te sentás a escuchar radio y mirar tele como si fueras al cine o al teatro”. Como no tenía televisión, Timerman me mandó una a mi casa, de esas enormes, blanco y negro. De repente me di cuenta de que para hacer esto necesitaría estar un poco mejor formado y entonces en las noches cuando iba al café La Paz le preguntaba a uno, a otro, ahí iban tipos como German García, Ricardo Malfé, Roberto Giacobbo, Carlos Sastre, montones de personas interesantes a las que les pedía que me recomendaran libros. Ahí hice una especie de carrerita universitaria no tradicional, leí un montón de libros que me sirvieron mucho.

En relación al tiempo del periodista y a los lugares que en aquella época frecuentaban, ¿qué cree que pasa hoy con los tiempos del periodismo? ¿Qué pasa también con la relación del periodista con la calle, los bares, el cine y el teatro?

El perder la relación con la calle implica para el periodista una pérdida esencial. Yo creo que desde hace tiempo los periodistas hemos dejado de tener tiempo, tiempo propio, tiempo para no hacer nada, tiempo para salir a la calle, lo que yo creo que es el periodismo. El periodismo se trata, por ejemplo, de salir a Paraguay al 3400 y hacer una recorrida, ir por la vereda de enfrente, mirar para arriba, para abajo, anotar cosas para después sentarme y hacer seis mil caracteres contando lo que vi y que al día siguiente el que lo lea diga: “Mirá, este tipo vio cosas que yo también vi”. El periodismo es eso, es sacar la nariz a la calle, husmear y escribir, transmitir lo que uno vio, lo que consiguió como información. Yo padezco muchísimo la falta de tiempo, no por mí, porque estoy prácticamente retirado, pero sí lo veo cuando en mi condición de escritor voy de invitado a un programa de radio o TV. Se ha hecho muy habitual que el entrevistador te diga: «Hablame un poquito de tu libro»; eso quiere decir que tenés que hablar un poquito, no mucho y que no leyó ni la contratapa. Con gente que tengo confianza le digo: “Che, leé el libro”, y entonces algunos me contestan: “¿Sabés lo que es mi vida? Tengo cinco laburos, voy de acá para allá, no tengo tiempo de leer el libro”. Y lo entiendo. No lo perdono, pero lo entiendo. A mí las mejores notas se me ocurrían cuando sin obligación caminaba por Florida con un amigo e intercambiábamos palabras, él me contaba una cosa, yo otra y saltábamos así charlando de distintos temas.

Volviendo a las redacciones en las que trabajó, ¿cómo era la relación de los periodistas con respecto a las líneas editoriales en las que trabajaban?

No nos planteábamos como una contradicción tener simpatía con ideas de izquierda y trabajar en una revista del establishment y muy defensora de lo establecido. Todas las revistas de los ‘60 contribuyeron al derrocamiento de Illia, por ejemplo. Había un montón de semanarios en ese momento, Primera Plana, Confirmado, 7 Días, Panorama, Análisis, dos o tres más y todas eran revistas que contribuyeron a deslegitimar al presidente, a erosionarlo, lastimarlo en su poder. Decían que era un médico del interior, que era un lento. Dibujantes que lo retrataban siempre con una paloma en la cabeza o lo ilustraban como una tortuga. Me parece que se le obedecía mucho más a un gobierno militar que a uno democrático. Creo que en algún momento hubo una autocrítica, así como no hubo autocritica cuando los medios salieron de la dictadura en el 83, que salieron como si nada hubiera pasado, como si no hubieran mentido con los desaparecidos, con el Mundial, con el conflicto del Beagle con Chile, con Malvinas. Salieron como si no hubiera pasado nada. En cambio, creo que muchos de los periodistas de ese momento hicimos autocrítica o por lo menos sentamos un precedente y dijimos: “Sí, la verdad, trabajamos en esas revistas que contribuyeron a ciertas cosas y nos arrepentimos”.

¿Cree que hoy los periodistas tienen mayor conciencia de la línea editorial para la que trabajan?

Yo creo que en los últimos años el tema de la polarización política e ideológica que hubo en Argentina, y que todavía hay, llevó a que los periodistas asumieran que tenían que decir desde dónde hablaban. Hoy los que escriben en Clarín, La Nación, Página 12 o mismo en Tiempo Argentino, se sabe a qué intereses representan. Esto no invalida a la persona, pero sí creo que ya no hay engaño con respecto a eso.

En una parte del libro Redacciones dice que de joven, usted y sus compañeros adherían a la creencia de que “cuanto peor mejor”. ¿Qué relación ve entre esta posición suya y la posición de la “izquierda” frente al ballotage en 2015?

Creo que se parecen, desde ya. Pero son circunstancias distintas, ha pasado mucho tiempo, la izquierda no es lo que era: hoy muchas veces la izquierda es funcional a muchas cosas que se parecen a la derecha. Pero básicamente lo que cuento en el libro es propio de esos años, de muchos jóvenes que se metían a trabajar en periodismo no porque tuvieran una vocación periodística sino porque intuían que ese podía ser un lugar desde el cual influir para cambiar el mundo que los rodeaba y la prueba de eso es que hubo centenares de periodistas que en sus horas libres militaban en determinados grupos, muchísimos de los cuales militaron en las organizaciones armadas, y eso a muchos les costó la vida.

Hablando de la dictadura, ¿cómo era dentro de las redacciones hablar de lo que sabían que estaba pasando en el país pero no poder escribirlo de ninguna manera?

Durante la dictadura lo que hubo fueron varios momentos de pensamiento único, nadie podía hablar de los desaparecidos, prácticamente las cosas bajaban ordenadas desde los estados mayores conjuntos de las tres fuerzas. De pronto aparece la revista Humor, donde la gente comienza a tener una especie de desahogo de todo el ahogo que se sentía, y era razonable que sucediera eso porque de lo contrario se arriesgaba la vida. Panzeri fue la única voz disidente al Mundial del 78 y se murió un mes antes de que comience. Y él no era un tipo de izquierda, era más bien de derecha, pero fue el único que habló de la lucha de poderes que significaba hacer el Mundial, de cómo la Marina estuvo más cerca de la organización que las otras fuerzas, etc. Se sentía impotencia por un lado y por otro lado necesidad de sobrevivir. Yo estuve exiliado dos veces y a muchas notas no las firmé, firmé solo algunas. Siempre recuerdo la experiencia que hice en una vuelta al país en el ‘76. Cascioli convocó a una cantidad de gente que había trabajado en la revista Satiricón e hicimos una revista que se llamaba Perdón. Era una revista que no estaba nada mal, de espectáculos, interesante, distinta, pero fue un fracaso brutal yo siempre pienso que en realidad lo que estábamos haciendo con esa revista era pedir perdón por existir. En ese tiempo también trabajé en otra revista que se llamaba Ratón de Occidente haciendo entrevistas. Y ya después del fracaso de Perdón me fui a trabajar a publicidad, otro oficio.

¿Cuáles son los recuerdos o sensaciones que tiene de haber ejercido el oficio en el exilio?

El recuerdo que tengo es el de tener que adaptarme a lugares en donde no existía. A partir de eso tuve mucho más claro que el periodismo es un oficio, como ser un gasista, o un electricista. Podía decir en México, donde estuve exiliado, que era un periodista con veinte años de experiencia y me decían: “Bueno, sentate en la máquina y vemos quién sos”. Eso me ayudó a pensar una vez más que lo nuestro es un oficio, tenemos el oficio de salir a la calle, de decir: “Bueno, lo que hay que contar es esto, anoto cinco cosas y con esto hago una nota de 80 líneas”.

Usted define al periodista como un “sabedor de poco y especialista en todo”. Más allá de que considere que es un oficio, ¿no cree que hay un saber específico del periodismo?

Somos expertos en eso, en buscar una información, en saber cómo conseguirla, en llevártela, trabajarla, sistematizarla y comunicarla con la mayor honestidad posible. Pero cuando digo eso tiene que ver con que no casualmente al periodismo se lo llama literatura apresurada, mucho más el periodismo diario, no puede esperar, más ahora con el online. Antes en la gráfica había un solo cierre por día, ahora hay veinte cierres por día y lo único que importa es la inmediatez. Si entrás a trabajar a un online sí o sí tenés que hacer veinte cierres por día.

“Libertad de prensa no es libertad de empresa”, dice en Redacciones. ¿Qué pasa hoy con Clarín? ¿Qué diferencia ve entre el Clarín en el que trabajó y el de hoy?

Yo trabajé entre el ‘83 y ‘90. Era solo Clarín, ni siquiera tenía Radio Mitre, eso fue un poco después. Hoy Clarín es un multimedio que está lleno de pequeñas unidades de negocios que tienen que sobrevivir por sí solas y ese conglomerado de negocios también genera un conglomerado de intereses y eso limita todo el tiempo la independencia. El diario depende de mucha cantidad de cosas. Yo como no creo en la objetividad nunca creí demasiado en la independencia.

Y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reciente desarticulación, ¿qué opina?

Por un lado me parece que era una ley excelente, interesante, acorde con las cosas que pasaban en el mundo, una ley muy laburada, muchos sectores la debatieron, pero algo debe haber estado mal en la ley que ni bien llegó Macri con un chasquido de dedos la desarticuló. No solo desarticuló la ley sino también desarmó la Afsca, Afstic, todo. Algo no estaba debidamente resuelto o en realidad lo que ocurría es que se enfatizó demasiado en la pelea con Clarín, se enfatizó demasiado el tema de la adecuación de Clarín como empresa

¿No cree que eso era necesario para equilibrar el escenario mediático?

Yo creo que era absolutamente necesario pero muy difícil de implementar porque iba a ser necesario ir demasiado para atrás, y acá en Argentina cuando alguien le quiere quitar lo establecido a otro se genera un conflicto importante.

¿Qué opina con respecto a que Clarín y La Nación redujeron o quitaron sus columnas de medios?

Eso tiene que ver con el estado del periodismo y la demanda de la gente. A lo mejor dejaron de publicar la sección de medios y no hubo una manifestación de gente que se opusiera a eso. También dejaron de publicar ADN, el suplemento Sí y no hubo una reacción de la gente. El suplemento que publica hoy Clarín, uno que se llama Spot, es un papelón, y sin embargo la gente lo sigue comprando. Tiene que ver con eso, ellos miden las reacciones de la gente.

¿Cómo describiría el momento actual por el que pasa el periodismo en Argentina?

Creo que este es un momento de muy baja creatividad del periodismo argentino en todos los medios. Hay muchísimas razones, es un momento de transición no solo aquí, sino en todo el mundo. Los medios tal como los conocemos están en una transición con un final incierto, están en esa transición entre el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital. Es un momento en el que estamos pasando de una única pantalla a multipantallas y en donde influye muchísimo también el tema de la precarización. En Argentina este es un tema muy grave por diversas razones. Yo ubico los comienzos de esta etapa en el cierre del primer diario Perfil, en el 98, y de ahí no ha parado. Hoy en todo el mundo al periodista se le exige un doble estándar: trabajar en la redacción en papel y trabajar para la versión online; si es un reportero tiene que salir para escribir y además sacar fotos o filmar. El trabajo que antes en una redacción hacían cinco personas ahora lo hace una sola y eso no es solo en Argentina, es un fenómeno mundial. Pero también tengo una parte optimista, porque me parece que hay un montón de publicaciones, con las que seguramente ninguno de los que las hacen pueden vivir de eso o las pueden convertir en un logro económico, pero que, sin embargo, están haciendo mucho bien al periodismo. Me refiero a publicaciones autogestivas, independientes, desde La Garganta Poderosa hasta La Vaca Mu, la experiencia de Tiempo Argentino. Y está Anfibia, que es excelente, la revista Un Caño, Maten al mensajero, Nam, entre otras. Hay un montón de revistas independientes nucleadas en una asociación llamada AReCIA que son muy interesantes. Creo que son esas revistas las que en este momento están defendiendo el mejor de los periodismos.

Actualizada 08/06/2017

May 2, 2017 | Trabajo

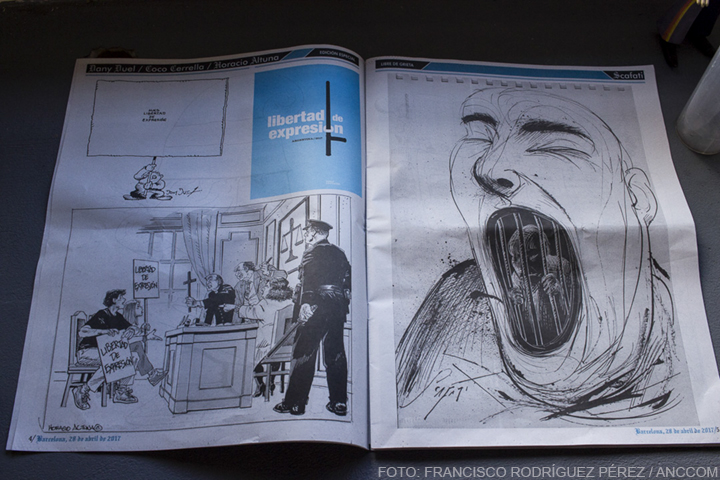

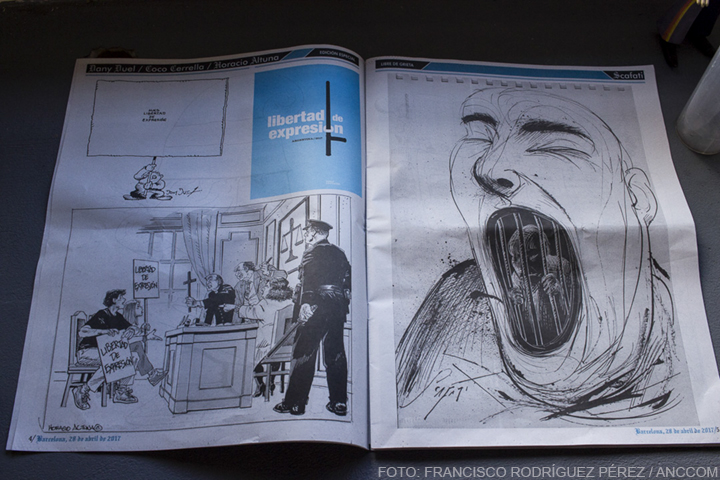

“No es Pando vs. Barcelona, es Pando vs. todos”, reza el título del editorial del número 383 de la revista Barcelona que salió a la venta el viernes 28 de abril. Se trata de una edición histórica, “grieta free” según su tapa, para la que fueron convocados más de 60 dibujantes en defensa de la libertad de expresión. La iniciativa surgió a raíz de que la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló en segunda instancia a favor de Cecilia Pando, la polémica presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), cuyo propósito es conseguir la libertad de los represores de la última dictadura militar.

Pando demandó a la revista Barcelona en 2010 por la publicación de una contratapa que satirizaba su encadenamiento al Edificio Libertador. En esa ocasión, la titular de AFyAPPA, exigía una reunión con las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para pedir la liberación de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Frente a la repercusión mediática de lo acontecido, la publicación realizó un fotomontaje en el que aparecía el rostro de Pando empalmado con un cuerpo desnudo y atado con sogas. La imagen estaba acompañada con algunas frases como “¡Para matarla! Soltá el genocida que llevás adentro”, “Las chicas quieren guerra antisubversiva”, “Las defensoras de presos políticos más hot de Plaza San Martín te piden por favor que los sueltes”. Eso desencadenó la demanda de Pando que derivó en el fallo de la Cámara que implica una indemnización de 70 mil pesos y, por ende, la posible desaparición del medio.

Por lo pronto, solo queda esperar a que la Corte Suprema se pronuncie, para saber si tomará el caso o si desestimará su revisión. “El cierre de la revista a raíz de esto lo imagino como una hecatombe porque es la primera de una serie infinita de hechos que van a cambiar. Si el fallo queda firme, el problema no es económico, sino que es la autocensura que todo el sector va a tener desde ese momento”, lamentó uno de los directores de la publicación, Mariano Lucano, en diálogo con ANCCOM. Para él “se puede parodiar todo”. No obstante, explicó: “Nosotros, como revista, sí establecemos un límite que es que tenemos que querer decir algo y no solamente la sátira o la parodia por el afán meramente destructivo”.

“No es Pando vs. Barcelona, es Pando vs. todos”, afirma Mariano Lucano.

En efecto, la contratapa de la edición especial muestra una parte de la publicación del 2010 y consigna: “No hubo errores. No hubo excesos”. Al respecto, Lucano aclaró: “Cuando el fallo habla de un exceso de sarcasmo a mí me parece que están cruzando el límite de lo legal para hablar de otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con la Real Academia Española que con la Corte Suprema… el sarcasmo es inmensurable” y completó: “La libertad de expresión no es un juicio estético. O sea, puedo decir libremente las cosas como el orto”.

En este contexto, Lucano reveló que al dibujante de Clarín El Niño Rodríguez, se le ocurrió la idea de convocar a todos los colegas para que integraran un particular número sobre la libertad de expresión. Se trata de un “especial 100% dibujado”, como dice en la tapa. “Quisimos reunir, gratis, una especie de ´dream team´ de dibujantes argentinos. No importa para qué medio labures, si nos gusta lo que hagas: invitado. Nadie dijo que no”, celebró el director de Barcelona.

Así, por ejemplo, el ilustrador del diario La Nación, Alfredo Sábat, apoyó la cuestión. “La libertad de expresión para mí es un medio de vida, gracias a ella yo puedo sobrevivir. Es una cosa totalmente necesaria y saludable. Hace bien hasta cuando alguien dice algo que no te gusta”, afirmó a ANCCOM el caricaturista. En ese sentido, confesó que algunos chistes de la edición especial de Barcelona no le gustaron nada. “No estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que le vaya a prohibir a esa persona que piense lo que tenga que pensar. Todos los que estamos en esa revista interpretamos de una manera totalmente distinta el tema”, manifestó y agregó: “Hubo gente que decidió que tenía que pegarle al gobierno actual y el dibujo se lo dedicó a Macri o a quién sea, que no me parece que tenga que ver específicamente con lo que yo interpreté del tema. Pero precisamente eso es la libertad de expresión”.

“La libertad de expresión no es un juicio estético» afirma uno de los directores de la Revista.

También dijo presente el dibujante de Página 12, Miguel Repiso, más conocido como Rep. “A la hora de hacer éste número especial ellos saben que pueden contar con uno y te piden un dibujo y lo entregás en seguida, porque la libertad de expresión para nosotros es una religión, nuestro Dios”, declaró a ANCCOM, el humorista gráfico. Asimismo, sostuvo que “están atacando a un medio que tiene pocos recursos y que depende de la venta de papel. Si le dan un golpe así, es letal”. En esa línea, opinó que “hoy la Corte Suprema es una Corte que no es la del pueblo precisamente” y continuó: “Nosotros saldremos a protestar en cada instancia y estamos alerta porque no vamos a permitir que avasallen la libertad de expresión que estamos construyendo todos los creadores permanentemente”.

Lo cierto es que la revista Barcelona, que desde hace 14 años sale a la venta, se puso la camiseta de Argentina -literalmente: los colores del ejemplar son celeste y blanco-. Reunió a un heterogéneo grupo de artistas gráficos, quienes pasaron por alto las diferencias políticas y aportaron su trabajo en pos de la causa. La salida de la edición especial de Barcelona coincide con el del Día Mundial de la Libertad de Prensa El día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1993 y según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo (…) es un día de apoyo a los medios de comunicación que son el objetivo de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de prensa”.

Actualizada 02/05/2017