Sep 6, 2017 | Entrevistas

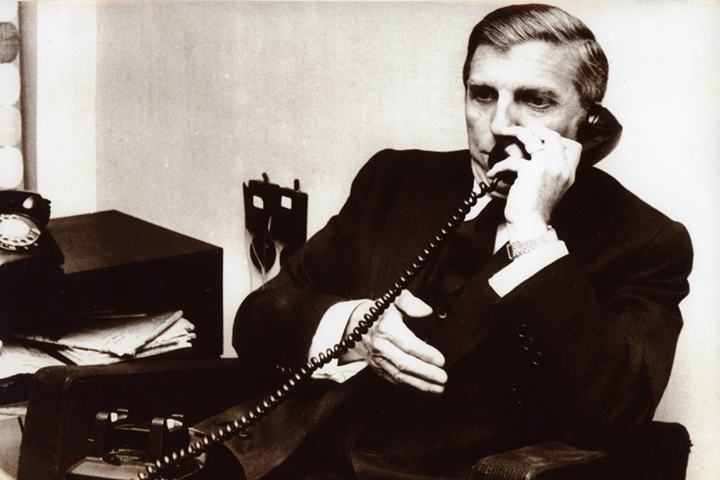

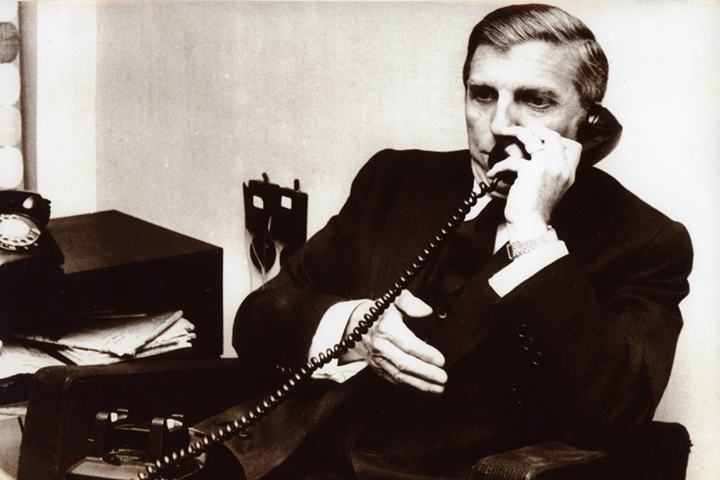

Si los perros volaran es el nombre de la película que recupera la historia olvidada de Rafael Perrotta, el dueño y director del diario El Cronista Comercial, que pertenecía a la élite porteña y que en los últimos años de su vida se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de junio de 1977, el periodista fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. A pesar de que los represores extorsionaron y cobraron un rescate de su familia, su cuerpo jamás apareció. El último testimonio que lo recuerda con vida es del director de La Opinión, Jacobo Timerman, quien afirmó haber compartido cautiverio en el Comando de Operaciones Tácticas (COT-I: Martínez), comandado por el Primer Cuerpo del Ejército.

Gabriela Blanco, Lorena Díaz y Maximiliano de la Puente dialogaron con ANCCOM sobre el film que dirigieron de forma conjunta, y que a partir de este jueves 7 se podrá ver en la sala Gaumont del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). ¿El escenario de la charla? La confitería «Las Violetas”, de Almagro, en donde Perrotta se encontraba con un contacto de aquella organización revolucionaria.

«En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados», dijo Lorena Díaz.

¿De dónde viene el título de la película y por qué lo eligieron?

Lorena Díaz: Es por una nota que escribió uno de los periodistas del diario que se llama Carlos Ávalo. El Ministro de Economía de Lanusse había dicho que no había inflación, entonces Ávalo saca un artículo que tenía un título irónico que decía: si los perros volaran la inflación sería de tanto. Y él jugó con eso y con la Masacre de Trelew, que había sido dos días antes, por el tema que a los militantes del PRT se le decía perros. Entonces él dice, que en virtud de esta libertad que había en el diario, Perrotta no le cuestionó la nota y se la dejó pasar, y que incluso después fueron los milicos a hacer quilombo por esto.

Maximiliano de la Puente: A mí me parece que el título tiene que ver con pensar un país donde pasaban cosas extraordinarias, en el que todo podía pasar. Tiene esa connotación donde podemos encontrar un personaje como Perrotta que era capaz de convertir un diario de negocios, no digo en un diario de izquierda pero que hoy entenderíamos como progresista o vinculado a la línea de la Juventud Peronista, de Montoneros y demás.

¿Qué es lo que les pareció interesante de Perrotta como para llegar a realizar un documental centrado en él?

dl P: Esta cuestión de que es uno de los hijos del fundador de El Cronista Comercial, que es un tipo que tenía muchos contactos con los grandes actores sociales de la época, básicamente políticos pero también militares. Tenía llegada directa con (José) Martínez de Hoz, que iba a comer a su casa, o con (Emilio) Massera y por otro lado, la vinculación que podía llegar a tener con sectores como Montoneros o el PRT, nos da un personaje poco explotado.

Gabriela Blanco: En principio, a mí siempre me interesó la temática de los años 70. Y Perrotta es muy rico como personaje, tiene esta controversia de venir de una familia de mucho dinero y haber sido desaparecido. Además, no se habla mucho de los empresarios que también fueron secuestrados en este período.

¿Cómo hicieron para reconstruir la historia de Perrotta a partir de los testimonios que encontraron?

L.D: En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados.

G.B: Se fue armando sobre todo con las dos facetas de las redacciones del diario, la de los 70 y la de después. Hay como 30 entrevistados, así que fue un proceso bastante dificultoso porque por cada entrevistado que teníamos aparecía un Perrotta distinto. Era complejo de armar, de hecho, en la apertura de la película jugamos con la figura de un rompecabezas por esto mismo.

¿Cuál sería esta idea del rompecabezas?

dl P: De alguna manera trasladamos esa mirada caleidoscópica al espectador, la película no cierra una única impresión al respecto, Perrotta termina siendo un personaje a construir. Jugamos con la figura del rompecabezas que nunca se puede armar del todo y para mí, en particular, la idea es que él es un producto de una época donde muchas cosas que hoy resultan impensables, eran posibles. Él actúa en contra de sus propios intereses como empresario, eso eran los 70.

«Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época», dijo Maximiliano de la Puente.

¿Cuál es el cambio que intenta llevar adelante Perrotta en El Cronista Comercial en los años 70?

G.B: Es ejemplar lo que hizo durante el corto período de tiempo que estuvo como director del Cronista. Él quería hacer un diario como Le Monde, donde pudiera aparecer una amplitud de criterio, darle la palabra a todos porque tenía esta cuestión de querer conocerlo todo.

dl P: Parece que Perrotta era muy orgulloso de su condición de director de un diario que tenía influencia en los sectores de poder y quería sacarlo de ese lugar de brindar solamente informes bursátiles para ser un diario moderno. Entonces, empieza a incorporar a un montón de gente en la redacción.

También en la película aparecen los testimonios de los dos hijos de Perrotta, que dicen no estar al tanto de la ligazón de su padre con el PRT. El tema parece aún hoy incomodar a algunos de los entrevistados.

G.B: (Los familiares) no dan cuenta de un compromiso fehaciente de alguna línea política por fuera de esta amplitud ideológica que tenía Perrotta. Decían que era una cuestión de que su padre quería escuchar todas las voces y no que tuviera un compromiso político ni con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, brazo militar del PRT) ni con el peronismo.

L.D: Sí, además, Santiago, el hijo menor, no estaba tanto en El Cronista. Y el otro hijo estuvo en un momento pero tenía una formación económica que respondía más al diario viejo que al diario de ese momento, en esta divisoria que hubo entre lo que fue la vieja redacción y la nueva. Entonces me parece que estaban más ligados a ese otro mundo.

¿Y del vínculo entre Perrotta y el PRT qué pudieron reconstruir?

dl P: Nosotros entendemos, por la información que hay, que ese vínculo existía en calidad de informante. Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época.

L.D: Aparentemente se citaba con Javier Coccoz, que era el jefe de Inteligencia del PRT, acá (NdR: en la Confitería Las Violetas). El procedimiento de seguridad que tenía el PRT hacía que los mismos compañeros no supieran quiénes eran los contactos de cada uno, si Perrotta se veía con Coccoz sólo ellos dos lo sabían.

G.B: Hay gente, como Julio Santucho, que afirma absolutamente este vínculo y otra que lo niega rotundamente. Entonces siempre nos va a quedar esa duda. Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron.

¿Y estéticamente cómo hicieron para poder narrar estas distintas miradas sobre Perrotta y su historia de vida?

L.D: Como pasó bastante tiempo fue muy variado porque empezamos con una estética más convencional, entrevistas básicamente y después sí pensamos en cómo ir mechando con otro tipo de imágenes para que no fuera solamente los entrevistados mirando a cámara. En un momento, se nos ocurrió hacer animaciones, no solamente para recrear lo que no podíamos, sino en algún punto para poner esas imágenes a dialogar con lo que están hablando los entrevistados, trabajando metafóricamente lo que dicen.

«Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron», dijo Gabriela Blanco.

Actualizada 6/09/2017

May 2, 2017 | DDHH

A 41 años de la última dictadura cívico militar que dejó treinta mil personas desaparecidas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos y evitar que queden sepultados en el olvido en un contexto político negacionista que propone solo discutir cifras.

El acto, al que asistieron familiares de los trabajadores desaparecidos, colegas, miembros de organismos derechos humanos y reporteros gráficos del Grupo 81 comenzó con un discurso del diputado porteño Gabriel Fucks: “Cuando un grupo de compañeros del ARGRA se acercó con la idea del homenaje no dudamos un segundo en poner a disposición los resorte legislativos para la larga batalla por la memoria de éste segmento en particular, los reporteros gráficos de la República Argentina”, reconoció y agregó: “Parece que cuando se quiere poner un número y discutirlo no queda otra respuesta que la segmentación y la búsqueda en cada uno de los espacios acerca de qué fue lo que pasó y quiénes eran. Es parte de la batalla cultural con la que nos enfrentamos cuando quieren negar lo que pasó. Recientemente apareció el nieto número 122 cuyo padre no figuraba en la lista de desaparecidos. Este tipo de homenajes y encuentros es una forma más de plantarnos y luchar”.

A continuación Alfredo Herms, socio de ARGRA y miembro del Grupo 8,1 contó cómo, en medio de la censura y la autocensura de la prensa, llevaron a cabo una muestra fotográfica –a principios de los 80- para visibilizar lo que estaba pasando en los años de la dictadura. Es este mismo grupo el que tuvo la iniciativa de homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos: “Fotógrafos, camarógrafos, reporteros gráficos, documentalistas, directores de cine y todo aquel que trabajase en relación a la imagen para dar testimonio, porque no hay muertos de primera ni de segunda”. Herms también agradeció al diputado Fucks por transformar la idea del homenaje en un proyecto que fue votado por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que continuará con la realización de un libro y una muestra itinerante. Para concluir convocó a integrar el trabajo “El Ojo como testigo”, en el que se intenta visibilizar 80 vidas en busca de la memoria, la verdad y la justicia, con la intención de recuperar historias, trabajos y sueños para que no queden en el olvido: “Pedimos disculpas por no haber hecho antes este reconocimiento, pero ahora que estamos en este camino nadie nos podrá apartar, porque estos 80 compañeros son parte de los 30 mil compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre”.

la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos .

Antes de finalizar el homenaje, Ezequiel Torres, presidente de ARGRA y organizador del evento, dijo: “Gracias a los compañeros gráficos del 81 por engrosar la lista de los 30 mil, para que no queden dudas. La memoria sirve para aprender, y si algo aprendimos en estos años es que el camino que tenemos que recorrer es colectivo. Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros. Este es un acto fundacional, porque el homenaje no termina aquí sino que abre nuevas puertas y espacios”. Como cierre, Torres y Fucks descubrieron una placa otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a los trabajadores de la imagen desaparecidos en la última dictadura cívico militar.

Gabriel Fucks, junto Ezequiel Torres, presidente de ARGRA.

“Grupo 81”

Ezequiel Torres explicó a ANCCOM que el homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81. “Llegaron a construir la lista de los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos cruzando datos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos. Todo este trabajo lo hicieron a pulmón”.

En los años ochenta, la Secretaría de Información Pública había prohibido la circulación de imágenes vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo y a cuestiones sindicales en los medios, en ese contexto el Grupo 81 desafió a la censura. Alfredo Herms relató cómo el grupo de reporteros gráficos surgió luego de dos acontecimientos que los marcaron para siempre. El primero ocurrió el 14 de septiembre de 1980, cuando murieron Alberto Rodríguez, Víctor Hernández y Nemesio Luján Sánchez, reporteros gráficos del diario Crónica, al caer un avión de la empresa mientras se dirigían a cubrir un partido en el interior. Aún hoy se desconocen las causas del accidente. El segundo, ocurrió esa misma semana cuando se produjo el atentado al Teatro Abierto con un artefacto explosivo en las instalaciones del Picadero. A raíz de esos sucesos, decidieron plegarse a la lucha contra la dictadura y organizaron la muestra de fotografías en homenaje a los colegas y que serviría además para visibilizar todo lo que no estaban mostrando en los medios a causa de la censura y de la autocensura. “Es así que surge la primera muestra del periodismo gráfico con 77 colegas participando, donde por primera vez se muestran los pañuelos blancos de nuestras queridas Madres”, recordó Herms. En el mismo sentido, Aldo Amura también integrante del grupo, dijo: “Nosotros dimos vida a las Madres de Plaza de Mayo, las hicimos visibles”.

Hoy nuevamente se encuentran frente al desafío de mantener viva la memoria: “Nosotros rescatamos del olvido a todos los compañeros que fueron detenidos, asesinados, desaparecidos y de los cuales ninguna institución se hizo cargo. Vinculamos en esta construcción a todos, ingresamos incluso a los compañeros que estaban fuera del tiempo histórico, como Ignacio Ezcurra, que fue un fotoperiodista desaparecido por la CIA durante la guerra de Vietnam porque el Estado norteamericano no quería que el conflicto bélico se instalara en los medios de comunicación. O como Julio Fumarola, reportero gráfico y hermano de uno de los fundadores de esta Asociación, secuestrado por la Triple A y asesinado con más de cien balazos en los bosques de Ezeiza, antes del comienzo de la dictadura. Y Leonardo Henrichsen que fue presidente de ésta Asociación y filmó su propia muerte mientras estaba trabajando, antes del derrocamiento de Salvador Allende en Chile”, contó Amura.

«Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros».

Reflexiones de colegas y familiares

“La reivindicación de los juicios, los movimientos de memoria verdad y justicia, nuestra memoria de la represión tienen que ver con lo que nuestros compañeros pudieron registrar. Como cuerpo social, la memoria que tenemos de la dictadura es esa a partir de las imágenes que tomaron los reporteros gráficos. La fotografía cumple un rol central para la construcción de nuestra identidad como Nación”, opinó Torres sobre la importancia de los trabajadores de la imagen. En concordancia, Amura expresó: “Un fotógrafo es un historiador porque es parte de la construcción histórica del país”. En la ESMA hay una fototeca en la que se guarda todo el registro fotográfico y se reconstruyó la historia del periodismo. “Había muchos diarios que tiraban todo, hasta los negativos. Hemos podido rescatar y consolidar un guardián de la memoria”, dijo Amura.

Luna y Suyay Henrichsen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino expresaron su agradecimiento por el homenaje. «Esta bueno recordar lo que pasó, por lo que está pasando ahora y para que no se vuelva a repetir. Hoy en día, también, se sigue reprimiendo gente”, dijo Luna. Suyay, por su parte, opinó: “Frente a la situación que está pasando en el país que hagan un homenaje a los desaparecidos en el último Golpe es impresionante. Con respecto a nuestro abuelo seguimos pidiendo justicia, es algo que no se ha terminado. El acto fue importante, haber venido y participado ayuda a mantener viva la memoria y continuar con la lucha de mi abuelo, de todos los fotógrafos y camarógrafos”.

Cristina Inés Bettanin, sobrina de la reportera gráfica Cristina Bettanin y del fotógrafo venezolano Jaime Colmenares, manifestó su alegría por los distintos homenajes que le han hecho a su tía: “Habla de su compromiso militante pero, también, de su pasión por la vida, sus inquietudes, sus deseos, creatividad y compromiso. Me parece muy lindo que sus propios compañeros de trabajo, con quienes compartió muchas anécdotas como así también momentos importantes para el país”. Cristina contó que su tía se tomó una pastilla de cianuro cuando fue rodeada por el Ejército mientras visitaba a su familia en Rosario. “No solo marcó mi vida la historia de mi tía, sino que fue una tragedia familiar muy intensa. En el mismo operativo asesinaron mí papá, detuvieron a mí abuela junto con mi mamá, que estaba embarazada de mí. Las trasladaron a la jefatura de policía del Segundo Cuerpo del Ejército de Rosario. Ahí estuvieron cautivas quince días y nací. Mi abuela le pidió a mi mamá que me pusiera el nombre de mi tía”. Después, afortunadamente salieron de prisión y se exiliaron en distintos países. “Guillermo Bettanin, mi tío, y su pareja, Leticia Jones, también están desaparecidos”, relató Cristina con la voz quebrada. Con respecto al homenaje, Cristina dijo que estos actos siempre son un momento de reflexión y nueva elaboración: “Fue muy lindo cómo al finalizar se fueron acercando compañeros de mi tía a contarme anécdotas que implican en algún sentido el haber sobrevivido”.

Luna y Sushay Henriksen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino .

«El homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81», dijo el presidente de ARGRA, Ezequiel Torres.

Actualizada 03/05/2017

Mar 22, 2016 | destacadas

Todos los nombres de la lista tienen su retrato, rostros jóvenes, y no tanto, en los que será sencillo verse identificado. Inevitable resulta conjeturar sobre sus textos no escritos, sus voces enmudecidas, sus rollos fotográficos vencidos o velados. “Podría hablar de Roberto Santoro, poeta, periodista, escritor, fundador junto a otros de la revista Barrilete, que se distribuía en sobres dentro de los que incluían poemas y garabatos impresos en los recortes sobrantes de las resmas. O de sus compañeros Lucina Álvarez y Oscar Barros. También de Miguel Ángel Bustos, que escribía columnas sobre arte y literatura y él mismo era artista plástico y poeta surrealista”, cuenta María Rosa Gómez. Ella también es periodista, docente y trabaja –“por ahora”, dice con preocupación e incertidumbre- en el área de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De esa área depende el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), que presentó el listado actualizado de 171 periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos víctimas de desaparición forzada y asesinato por el accionar represivo del Estado argentino durante la Dictadura Militar.

“Este listado es el resultado de cruzar los datos que vienen desde la época de la CONADEP con los listados de los gremios, más lo que surgió de los juicios y de prontuarios de desaparecidos aportados por la Policía Federal, además de otros tipos de datos como las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense que -junto a la Secretaría de Derechos Humanos- han identificado cuerpos pertenecientes a periodistas”, explica Gómez, quien además colaboró en las búsquedas de datos que permitieron ampliar los listados de la Secretaría de Derechos Humanos del gremio de prensa, primero con la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA) y luego con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Los casos más recientes incorporados son los de algunos corresponsales de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA). Por ejemplo, Norma Leticia Batsche y Carlos Enrique Bayón, desaparecidos en diciembre de 1976, cuyos datos tienen como fuente el libro ANCLA, Rodolfo Walsh y la Agencia de Noticias Clandestina (Bufano y Lotersztain, 2012) y el juicio llevado a cabo en 2014 donde declaró la hija de ambos: Leticia Eva Locio, que no cumplía tres años, fue llevada dos veces a la ESMA y uno de sus primeros recuerdos es el asesinato de su padre en plena calle. El testimonio también rescata un hábito de su niñez cuando jugaba con botones imitando a su madre, quien utilizaba aparatos para comunicarse o hablaba con “el tío Esteban” que no era otro que Rodolfo Walsh.

La nómina también incluye algunos casos de obreros gráficos: “En realidad pertenecen al Sindicato Gráfico Argentino pero, como trabajaban en diarios o revistas, decidimos dejarlos en este listado”, detalló Gómez.

La historia del listado

El primer listado de periodistas desaparecidos fue impulsado por Catalina Guagnini, dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y madre de Luis Guagnini, periodista de amplia trayectoria secuestrado en 1977. Junto a otros periodistas y familiares, conformaron la Comisión de Periodistas Desaparecidos y llevaron el registro primitivo de los casos, aún en época de dictadura. Los 84 nombres de la lista fueron publicados en la primera edición del Nunca Más.

Cuando en 1986 la APBA editó el libro Con vida los queremos, el número de trabajadores de prensa asesinados alcanzaba poco más de 90. “En algunos casos, sólo se tenía una fecha aproximada o no se tenía el nombre completo”, recuerda María Rosa Gómez, quien participó en la redacción de aquél primer libro del gremio sobre la vida de cada uno de los periodistas desaparecidos. En 1998, la reedición del libro –con modificación y ampliación de datos– estuvo a cargo de la nueva organización, la UTPBA, y la cantidad de desaparecidos superó los 100 casos. “El del 2005 fue el último listado en el que participé en la UTPBA; en una nueva reedición y cruce de datos, llegamos a 131 periodistas desaparecidos”, recapitula Gómez y destaca, a su vez, que en los últimos años se han incorporado nuevas informaciones gracias a la reapertura de los juicios de lesa humanidad y, en general, a las políticas de Estado dirigidas a los derechos humanos que brindan confianza y contención a familias.

El registro actual brinda toda la información que se tiene hasta el momento sobre cada uno de los casos. Con formato de ficha, los datos -siempre que estén disponibles- son: nombre y apellido, apodo, fecha de nacimiento, lugar de trabajo, fecha de secuestro, fecha de asesinato, centro/s clandestino/s de detención donde el/la periodista haya sido visto/a, y sitio donde fue hallado el cuerpo si ha sido identificado.

“Información en proceso de ampliación, corrección y actualización permanente”, dice al final del documento elaborado por el RUVTE. María Rosa Gómez aclara que este listado “siempre está en construcción, faltan muchos datos todavía”.