May 9, 2022 | DDHH, Destacado 3

Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron dos obras en la Feria del Libro. Una narra la historia de una docena de sus integrantes y el otro volumen recopila el camino de la organización en sus 45 años de lucha.

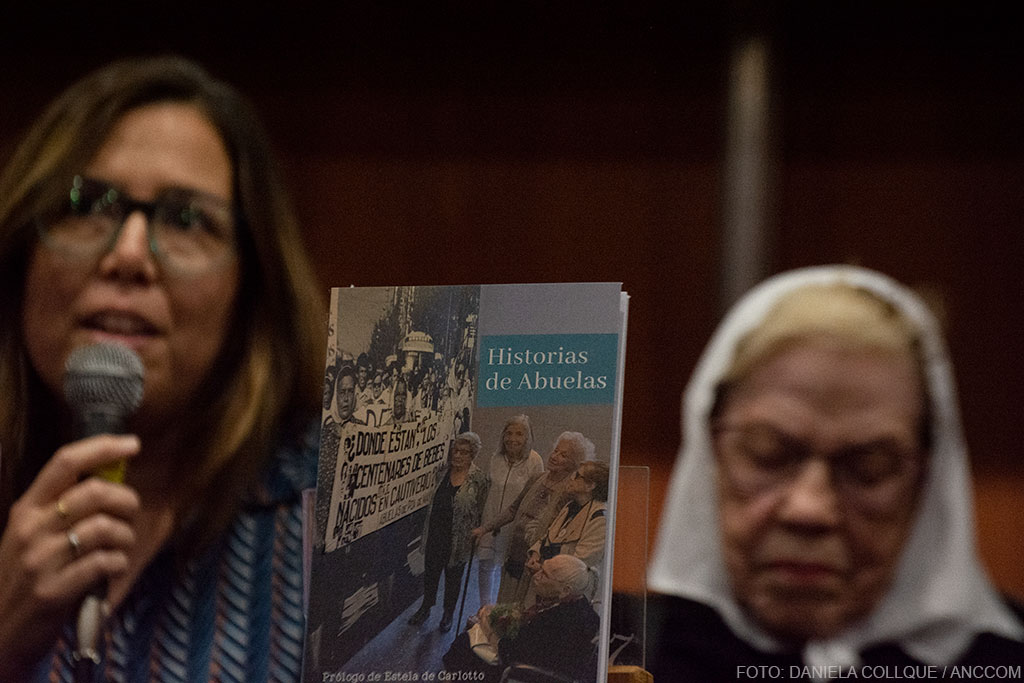

A meses de iniciarse las celebraciones por los 45 años de Abuelas de Plaza de Mayo, el pasado fin de semana la organización realizó la presentación de dos textos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Historias de Abuelas, la tercera publicación del proyecto Ovillo de trazos destinado al público infantil y juvenil fue el primero. Luego fue el turno de La historia de Abuelas donde el recorrido de la institución es ampliado y actualizado en esta nueva edición tras 10 años de la primera publicación: La institucionalización de políticas públicas para la búsqueda, el apoyo social y el encuentro de más nietos y nietas retratan la nueva etapa de la entidad.

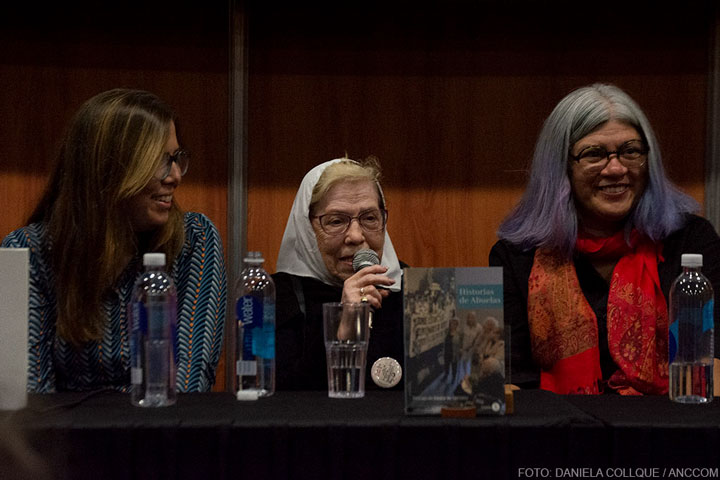

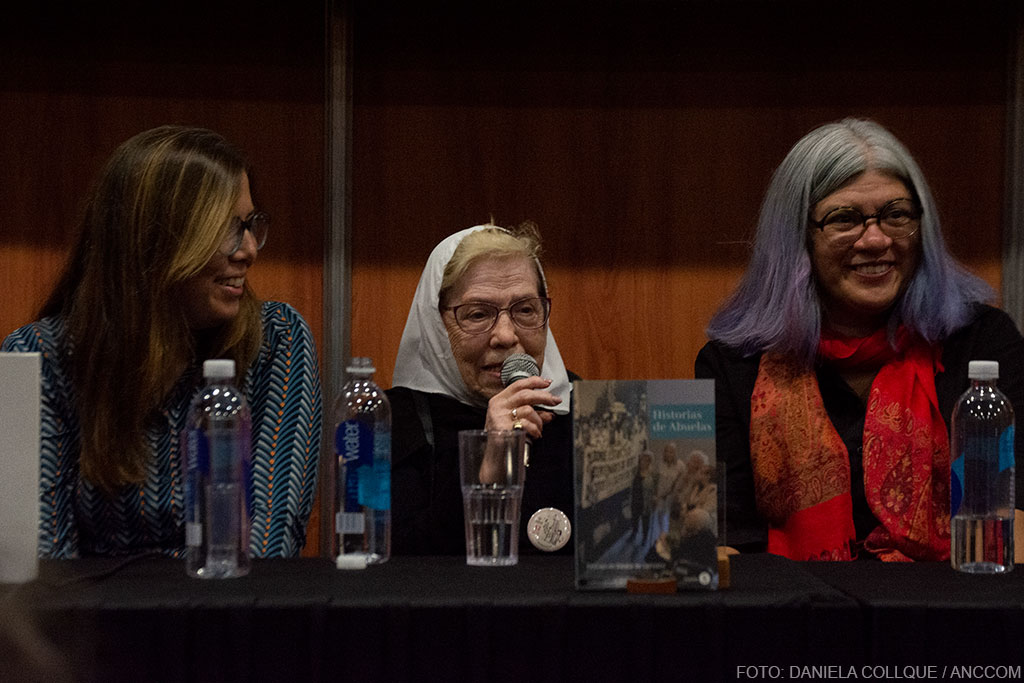

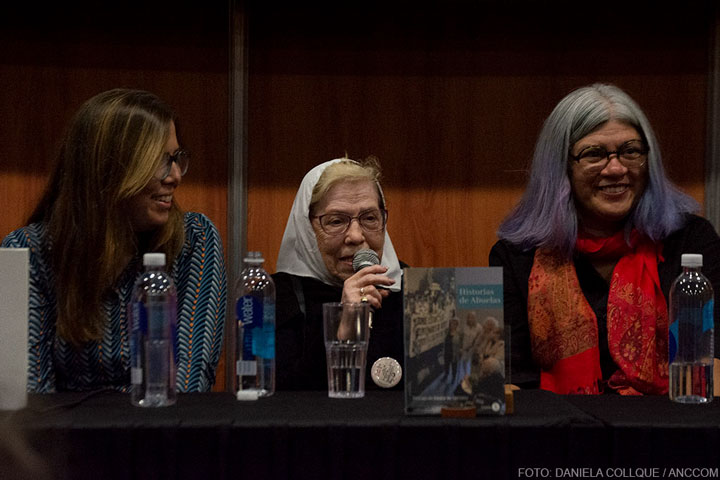

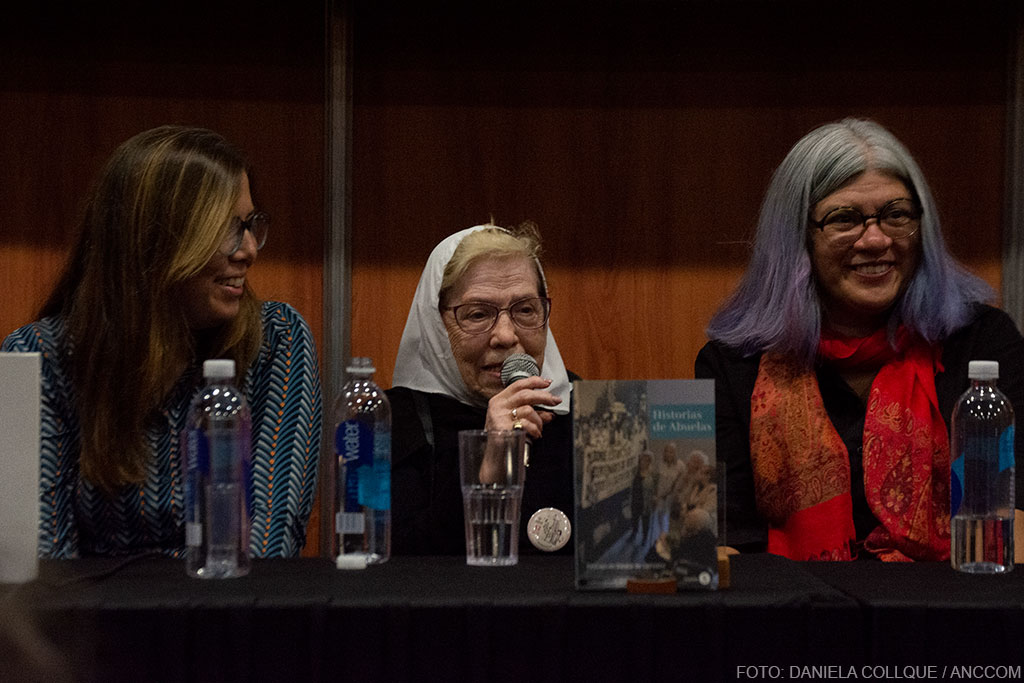

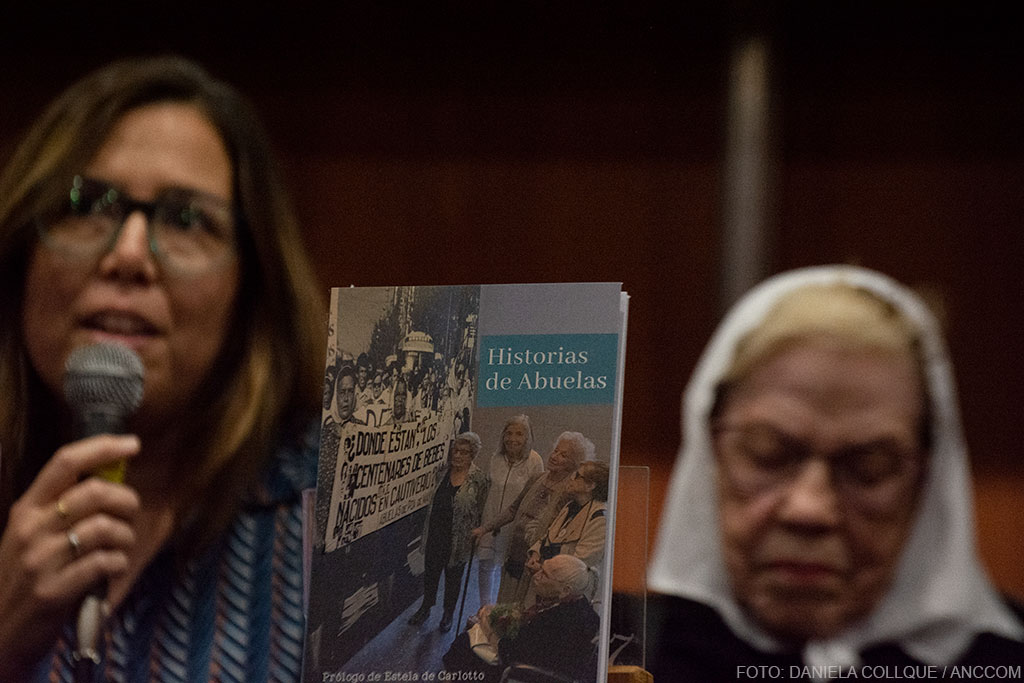

El viernes 6 de mayo, a las 14.30, la Sala Ernesto Sábato de la Feria del Libro se llenó de historias. Buscarita Roa, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y su nieta restituida, Claudia Poblete, participaron en la charla sobre la publicación de Historias de Abuelas, junto a seis de los siete autores del flamante libro: Paula Bombara, Mario Méndez, Andrea Ferrari, Laura Ávila, Sandra Comino y Andy Riva, quien hizo las ilustraciones. Solo faltó Jorge Grubissich que se encontraba enfermo. Todos ellos se unieron para darle vida a una serie de doce relatos que retratan las historias de vida de Estela de Carlotto, Rosa Tarlovsky de Roisinblit, Buscarita Roa, Delia Giovanola, Sonia Torres, Ledda Barreiro, Emilce Flores, Raquel Radío de Marizcurrena, Aída Kancepolsky, Berta Shubaroff, Chela Fontana y Nélida Navajas.

Desde el amor, las alegrías y tristezas, los relatos cuentan una parte no tan conocida de las Abuelas: sus infancias y juventudes. Todos esos momentos que las llevaron a ser las mujeres que hasta el día de hoy siguen luchando por la aparición de sus hijos y nietos que la última dictadura cívico militar les arrebató. “Me parece maravilloso tener que presentar un libro de las historias de las Abuelas, eso quiere decir que vamos a quedar en la historia. En la historia de los nietos, de los niños que no nos conocen aún pero que con el tiempo se van a enterar que hubo unas abuelas buscando nietos”, señaló Buscarita Roa con su pañuelo blanco en la cabeza.

Editado por Amauta, Historias de Abuelas es la tercera publicación de Ovillo de trazos. El proyecto literario está pensado para que la generación de los bisnietos y las bisnietas sigan manteniendo viva la memoria de los 30 mil desaparecidos. A su vez, para que docentes y bibliotecarios puedan acercar la pregunta por el derecho a la identidad a las infancias y juventudes. Este proyecto literario, en su primera edición, convocó a doce escritores especializados en literatura destinada a niños, niñas y jóvenes, para que pensaran historias que hablaran de identidad. Luego, fueron ilustradas y expuestas en un banner que, en 2015 a través de Adriana Redondo, directora del Plan de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación por aquel entonces, repartió gratuitamente en las escuelas. Ese mismo trabajo, a su vez, y en colaboración con Pakapaka se transformó en cortos animados que se transmitieron bajo el título Historias que abrazan. En 2016, con la segunda etapa del proyecto, surgió una antología de cuentos para jóvenes donde la pregunta sobre la identidad y el derecho a conocerla e interrogarlo fue central. El libro fue seleccionado por el Plan Nacional de Lectura en 2019.

La tercera etapa dio a luz a Historias de Abuelas, pensado en tiempos prepandémicos: “La idea surgió luego de que en una escuela primaria donde se habían expuesto las microficciones de Ovillos de trazos, a la que yo había ido a dar una charcha, una niña pequeña me preguntó si cuando fuera grande quería ser una de las Abuelas. Sentí que teníamos que contar quiénes eran estas mujeres además de ser parte de Abuelas. Llevé la idea al equipo y floreció”, contó Paula Bombara, escritora y colaboradora del proyecto.

Entonces, se convocó a seis escritores y escritoras comprometidos con la causa quienes, luego de entrevistas y la presentación de borradores a las Abuelas, produjeron doce historias en microficciones. Además, Historias de Abuelas incluye retratos de las protagonistas, realizados por el artista visual Andy Riva, quien se dedicó a recrearlos a partir de fotos. En diálogo con ANCCOM, comentó que participar del proyecto fue muy significativo para él: “Yo nací en el 80. No tengo recuerdo de la dictadura, me acuerdo pocas cosas del contexto. De lo que sí estoy seguro es que si hoy caminamos en libertad es porque se lo debemos en gran parte a las Abuelas, a las Madres y a toda la gente que junto a ellas trabaja para que muchas cosas no vuelvan a pasar”. Hace tiempo que Riva trabaja con Abuelas pintando murales y haciendo cortometrajes. Sin embargo, este trabajo le resultó particularmente interesante: “Cuando te sumergís en gestos para retratarlos, pueden ser proyecciones o reflejos de las cosas que vivieron, ya sean alegrías, tristezas y cosas pesadas que cargan”, describió. A su vez, explicó que esto mismo lo llevó a reflexionar sobre su propia historia e identidad.

Claudia Poblete además de ser una nieta restituida también es madre. Ahora su hija tiene a su bisabuela retratada. Al referirse a las Abuelas de Plaza de Mayo en la presentación, reflexionó: “Eran mujeres que no tenían nada que ver con la política. En esa época, pudieron tomar esos roles y reconstruir sus vidas alrededor de la búsqueda, con el dolor que les causó la pérdida de sus hijos, pero sin perder nunca la alegría y la esperanza de encontrar a sus nietos”. Su Abuela Buscarita fue quien continuó con la charla, y dejó claro que la lucha no ha sido en vano. “No es fácil ser Abuela de Plaza de Mayo. Duele. Yo encontré lo que buscaba, pero seguí trabajando para que mis compañeras también pudieran encontrar a sus nietos. Todavía nos faltan muchos, pero esperamos tener un poco más de vida para poder encontrar a los que faltan. Es muy importante que los padres y madres dejen que los niños lean este libro para que vayan sabiendo de chiquitos lo que ha sucedido en su país. No hay que ser indiferentes, las historias se pueden volver a repetir y luchamos para que eso no vuelva a pasar”, concluyó.

El sábado 7 de mayo se realizó la presentación de La historia de Abuelas en la Sala Tulio Halperín Donghi, con un panel compuesto por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; el nieto restituido Leonardo Fossati; el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alfredo Alfonso; y el Director del Centro de Derechos Humanos de la UNQ, Rodolfo Brardinelli.

El libro, impreso a contrarreloj, es una edición ampliada y actualizada de la publicación La historia de Abuelas 30 años de búsqueda 1977-2007, lanzada hace más de 10 años. Fue producido por el Área de Prensa y Difusión de Abuelas, y coeditado con el Programa Universidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes y la Editorial de esa universidad. El libro reconstruye al presente la extensa historia de lucha de la organización. “La Universidad Nacional de Quilmes coedita, colabora con Abuelas y va a seguir coeditando y colaborando porque es su obligación hacerlo y porque es una de las formas en que entiende que está poniendo en práctica la definición de la Universidad como uno de los derechos humanos”, contó Rodolfo Brardinelli sobre la participación de la Universidad Nacional de Quilmes en la edición del libro.

La historia de Abuelas narra parte de la historia de Leonardo Ortega Fossati, uno de los nietos restituidos, quien es miembro de la Comisión Directiva de Abuelas. Fossati remarcó la importancia de la edición de libros de Abuelas de Plaza de Mayo: “Para que el paso del tiempo no vaya poniendo en color sepia a estos logros, sino que estén siempre vigentes. En mi caso personal, son un ejemplo de vida indudablemente”, señaló.

Tras casi 45 años de lucha, la institución realizó cambios en los estatutos para ingresar a los nietos como parte de la comisión directiva. El libro da cuenta del rol que adoptan los nietos y nietas en el traspaso generacional y la continuidad en el legado de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. “Ahora, atención, mientras que exista una abuela, manda la abuela. Una abuela que escuche, que acompañe, que abrace, una abuela que diga no me parece, pero ustedes tienen razón”, declaró Estela de Carlotto sobre la integración de los nietos a la Comisión Directiva de la Asociación. A modo de cierre, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo concluyó: “Cuando Abuelas encuentra a un nieto, es para hacerlo libre y que viva como quiera, con quien quiera y haga lo que él libremente quiera hacer de su vida. Le damos la identidad para la libertad”. La presidenta de Abuelas advirtió además que no va a parar hasta encontrar a los 300 nietos que faltan y que esta es una lucha que no termina: “Ya sabemos combatir con la pluma, no con la espada. Siempre con la palabra amor. Cuando uno ama entrega el corazón, entrega la vida, la confianza, la tranquilidad”.

El libro La Historia de abuelas se puede descargar gratuitamente en la web de Abuelas Plaza de Mayo.

Jun 18, 2021 | DDHH, Novedades

“No podemos decir cuántos nietos habrán pasado por esas butacas, escuchando y teniendo en fuero íntimo esa duda, que ahí se daban cuenta que tenían que resolver. Cuántos han pensado: ¿No seré yo algunas de esas personas que están diciendo “yo me llamo… porque sé quién soy”? ¿Yo seré quien soy o seré otra persona?” Estas fueron las palabras de Estela Barnes de Carlotto en el acto inaugural del I Congreso Internacional de Teatroxlaidentidad.

Celebrando 20 años desde su conformación, el brazo teatral de Abuelas de Plaza de Mayo organiza el congreso en el que participan desde ayer y hasta el sábado Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Daniel Santoro, Adriana Barraza, Bruno Stagnaro, Claudia Piñeiro, Patricia Zangaro, Daniel Fanego, Ricardo Foster, Eduardo Aliverti, el “Bicho” Gómez, Estela Díaz, entre otros artistas, políticos y pensadores.

Se puede acceder de manera totalmente gratuita y virtual a las múltiples conferencias, actividades, obras de teatro, podcast, ponencias, paneles y presentaciones a través de congreso.teatroxlaidentidad.net. “El objetivo es poder ampliar. Poder llegar con las palabras de las Abuelas, la palabra de la búsqueda, a todas partes del mundo desde el teatro. El teatro como herramienta de búsqueda, de sensibilización, concientización y transformación”, dice Andrea Villamayor, integrante de TxI y coordinadora general del evento.

Este año se cumplen 21 años del estreno de A propósito de la duda, la semilla que dio origen un año después al primer ciclo de Teatro por la Identidad y que los conformaría como organización. El movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores actualmente está constituido como una ONG, comprometida con la búsqueda de la identidad de los niños y niñas apropiadas por la última dictadura cívico militar, junto a Abuelas de Plaza de Mayo.

“Cuando empezamos con TxI nos interpeló como teatristas, como lo que somos. Entonces empezamos a replantearnos nosotros, también, cuál era nuestra identidad como artistas y como equipo de trabajo”, relata Cristina Fridman una de las fundadoras y parte de la comisión directiva. El vocablo identidad ha sido el hilo conector de todas sus producciones artísticas. Pero durante estas dos décadas el término ha evolucionado dentro de la asociación, consiguiendo que se hable de identidad en un sentido mucho más amplio, asegura Villamayor. Actualmente sus espectáculos tocan una temática directa sobre la apropiación de nietos y nietas, o también temáticas indirectas en donde se tratan otras dimensiones, como la identidad sexual, cultural, animal, social y muchas otras, pensándolas como una práctica de construcción permanente.

Con el cierre de los teatros debido a la pandemia, toda la actividad artística se vio afectada. Sin embargo, durante el último año, Teatro por la Identidad desarrolló 8 formas de identidad. Una experiencia por las redes sociales donde cada semana se seleccionaba una temática relacionada a la identidad. Se convocaba a quien quisiera a presentar un texto, audio o video que expresara una historia, sensación o anécdota. Un jurado seleccionaba los materiales y estos eran representados por actores y coordinados por un director o una directora. El producto final se subía a las redes y era acompañado con una charla en vivo con algún referente de la temática seleccionada. “Fue un trabajo tremendo, pero la verdad que fue hermoso, hermoso. Porque participó gente de todo el país. Esto es lo que permitió también la virtualidad, son experiencias que vienen para quedarse”, comentó Fridman.

Con el cierre de los teatros debido a la pandemia, toda la actividad artística se vio afectada. Sin embargo, durante el último año, Teatro por la Identidad desarrolló 8 formas de identidad. Una experiencia por las redes sociales donde cada semana se seleccionaba una temática relacionada a la identidad. Se convocaba a quien quisiera a presentar un texto, audio o video que expresara una historia, sensación o anécdota. Un jurado seleccionaba los materiales y estos eran representados por actores y coordinados por un director o una directora. El producto final se subía a las redes y era acompañado con una charla en vivo con algún referente de la temática seleccionada. “Fue un trabajo tremendo, pero la verdad que fue hermoso, hermoso. Porque participó gente de todo el país. Esto es lo que permitió también la virtualidad, son experiencias que vienen para quedarse”, comentó Fridman.

Aunque los festejos por los 20 años de la asociación se vieron retrasados por las restricciones, todavía siguen en pie. Con la esperanza de realizarlo de forma presencial, planean en septiembre un festival en el Teatro Nacional Cervantes. En ese marco, se estrenará Idénticos que surge de la convocatoria abierta de micromonólogos. Cada trabajo es una apuesta en sí misma y la totalidad conforma la obra. Para la selección, se llevó a cabo un concurso donde se eligieron trece textos y se convocaron a trece actores y directores que conforman el espectáculo, con la coordinación autoral de Mauricio Kartun y con la dirección general de Daniel Veronese.

Siguiendo con los festejos, para fines de noviembre tienen planeado producir un programa en la Televisión Pública por los 20 años de Teatro por la Identidad. Pero por el momento, consideran al Congreso Internacional como la primera celebración de su trayectoria.

Andrea Villamayor y Luis Rivera López, dos de los impulsores de Teatro por la Identidad.

El evento planeado para los días 17, 18, y 19 de junio tiene como ejes: arte, pensamiento y teatro. Porque si bien comienza desde una perspectiva artística, es organizado junto a la Universidad Nacional de las Artes que completa la experiencia con una mirada académica. Villamayor comenta: “Durante el proceso creativo del Congreso, la idea era mezclar la política, la filosofía, la música y el teatro. Pensamos en todo y creo que eso es lo interesante. Mezclar los distintos pensamientos, los distintos lenguajes artísticos, distintas manifestaciones. Pensamos que los moderadores sean personas con formación académica por el hecho de que el moderador no sea un mero presentador sino alguien que ponga algo en debate, en discusión, que establezca un tipo de orden de oratoria”.

Con el objetivo de incluir diferentes voces internacionales, expondrán miembros de todas partes de Latinoamérica e incluso de Europa. El jueves se realizó la conferencia El Théâtre du Soleil y la identidad: diálogos entre el pasado y el presente con la participación de Jean-François La Bouverie, integrante del Théâtre du Soleil y AIDA (Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo) y de Liliana Andreone, directora de comunicación del Théâtre du Soleil, presentado y moderado por Moira Cristiá, magister y Doctora en Historia. “Lo que se puede hacer en el teatro ayuda a abrir ventanas en la mente”, expuso Andreone.

La idea de este panel se basó en los esfuerzos individuales y conjuntos para preservar la memoria de experiencias vinculadas al Teatro Soleil, además de la recuperación de elementos de esa trayectoria colectiva y de diferentes iniciativas artísticas de solidaridad internacional, y la conversación sobre la identidad tanto del teatro como del AIDA. “El archivo como memoria de una sociedad, de un grupo, hay que protegerlo, valorizarlo y amarlo. Es una riqueza historiadora, una prueba de vida”, expresó Liliana Andreone y amplió: “lo importante de los archivos en estos cambios de generación, en estos mundos extraños que estamos viviendo, es guardar la historia, ver el camino que se hizo, explicar cosas que en aquella época no se entendían y que ahora, con un paso al costado, se entienden, y pasar la idea a las generaciones del futuro”.

¿Qué lugar ocupa hoy Teatro por la Identidad en la cultura argentina?

Para Andrea Villamayor es “un movimiento de teatro político apartidario, muy sólido, muy conformado y que es referente en la cultura porque nunca perdimos el horizonte, nunca perdimos de vista el objetivo que es la búsqueda de los nietos y nietas, que es la búsqueda de las Abuelas. Podemos decir que somos un organismo de derechos humanos y claramente somos referentes, inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de estar en otros países. Es inédito, no existe en el mundo un movimiento como el nuestro que haya durado 20 años”.

Según Cristina Fridman TxI ocupa en la cultura y en la sociedad argentina un lugar muy grande. “El tema de la identidad nos interpela y nos atraviesa a todos y a todas. Es realmente impresionante cómo pega, sobre todo cuando vos lo haces desde el arte. Cómo entra de otra manera la identidad, es algo que lo percibimos y se te mete a través de una representación. El teatro es algo que te llega al sentimiento y a la razón, te moviliza. En la medida que se llenen las salas de teatro como se siguen llenando y ojalá se sigan llenando, quiere decir que a la sociedad le importa y la moviliza”, reflexiona Fridman sobre la potencia teatral. “Esperemos que se siga movilizando y que se encuentren muchos más nietos y nietas. Faltan muchos por encontrar, así que lamentablemente hay TxI durante un tiempo, por lo menos que tenga que ver con la apropiación. Hasta que aparezca el último”, concluye.

Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades

Presentación del disco de Ignacio Montoya Carlotto en la Biblioteca Nacional.

Cuando hace una semana Ignacio Montoya Carlotto presentó su nuevo disco –Todos los nombres, todos los cielos- se encontró haciendo eso que más le gusta hacer en uno de los lugares que más magia le ofrece para hacerlo: una biblioteca. De chico, Ignacio decía que si alguien le regalaba una máquina de escribir, sería escritor. Quizás, bajo las mil llaves que escondían su ser más íntimo por entonces había un eco que le exigía reservar sus manos, el contacto más tangible de su piel, para cuando se le despertara la pasión por la música. Mucho quedó de ese niño que, en Olavarría, adoraba las letras: el nieto restituido de Estela de Carlotto -presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo-, el hombre que desde 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar “Puño” Montoya. Ese músico y compositor disfruta, en cada una de sus presentaciones, de introducir sus piezas con palabras, de darles sentido a su vez desde allí. La elección de las palabras que van a nombrar sus piezas instrumentales y poblar sus canciones también son un arte que fascina al pianista nacido en 1978. Letras y músicas son sus lenguajes preferidos que conforman el ecosistema perfecto -junto a su mundo en Olavarría, su hija Lola y su compañera Celeste- desde donde Montoya Carlotto se expresa y da vida a su discografía. Todos los nombres, todos los cielos, este último trabajo junto a Nicolás Hailand (en contrabajo) y Samuel Carabajal (en batería), le permitió desafiar musicalmente la formación del trío, le valió una nominación a los Premios Gardel 2019 y lo llevó a dar un paso más allá en esa nueva historia que viene reescribiendo con su identidad desde hace cinco años.

¿Cómo empieza la escritura de las piezas que forman tus discos?

Todos los días compongo, porque es un ejercicio medio autoimpuesto. Y, además, porque es lo que más me gusta y naturalmente me sale. Diariamente anoto algo, me pongo a escribir. Me encierro un poco ahí, empiezo a tocar cosas que quizás no van a ninguna parte, hasta que en un momento entro en calor… pero llegar ahí me puede llevar muchos días también. Entonces empiezo a entender por dónde va la música y ahí arranco fuertemente a escribir, a armar, hasta esa instancia más difícil, la de ponerle un fin y decir ´llegamos hasta acá’. Es un momento súper complejo, que llega cuando entiendo que ya no puedo reformular más la obra, sin que pierda la esencia que me hizo prestarle atención.

¿Tu música convive con tu vida o necesitás abstraerte de algún modo?

No… Aunque lo que sí me pasa, cuando siento que estoy llegando a algo de lo que estaba buscando, cuando empiezo a ver el horizonte, es que optimizo mi tiempo. Me levanto más temprano y me acuesto más tarde, trato de suspender ensayos para quedarme componiendo. Son días en los que me acuesto con esas cosas en la cabeza y después me levanto otra vez con eso encima. Estoy todo el tiempo ahí. No es que me encierro… pero trato de ser disciplinado.

¿Cómo?

Tengo la misma rutina que tiene mi vecino de enfrente, que trabaja en una fábrica: él se levanta a las 8 y media de la mañana, se va y yo me voy arriba, donde está mi estudio, bajo a comer cuando él vuelve, a eso de las doce o una, llevo a Lola al jardín y después la traigo, me acuesto un rato a la siesta y sigo hasta las siete, ocho, que es cuando me vengo al Conservatorio. Y cuando estoy en ese estado en donde me van saliendo las cosas, llego a casa y sigo dándole hasta la madrugada. Mi rutina laboral es bastante aburrida, en realidad, pero me sirve ser bastante disciplinado.

Dijiste que, en la previa de este trabajo, en el origen de la idea, el formato trío te resulta un poco intimidante, ¿por qué?

Porque hay mucha referencia: los que hemos escuchado jazz y nos hemos formado a través de esa música, conocemos muchísimos tríos: el de Bill Evans, el de Keith Jarrett, millones… Todos los grandes pianistas de la historia del jazz han hecho tríos que la han roto toda. Si voy a hacer un disco en trío, ¿qué puedo aportar yo tocando en ese formato? Desde ahí te intimida un poco. Y, además, es una formación que te expone como pianista: te interpela, te desafía técnica y musicalmente, pero es un desafío que hay que asumir.

En Todos los nombres, todos los cielos se cruzan el jazz y el folclore, como en otros trabajos tuyos. ¿Cómo surgió aquí esa relación?

Sucedió en el proceso, no premedité que el disco resultara con tintes folclóricos. Cuando diseñamos la sonoridad del trío, tomamos como referencia muchos tríos de jazz nórdico, de Noruega y Suiza, y quizás hasta por una cuestión de geografía había algún parentesco con la música de raíz jazzística argentina. Había una cercanía con lo que nosotros hacíamos. Cuando empezamos a trabajar la música, empezaron a aflorar cosas y, recién cuando terminamos el disco, me di cuenta de que había quedado así, con ese toque folclórico.

Hablaste de la instancia de creación y de la materialización del disco y a eso se suma la presentación ante el público, ¿cómo vivís esos tres momentos de tu laburo?

El primer momento es el más de uno: escribir la idea, armar, probar, en solitario. En ese sentido, me considero un compositor en el estilo clásico: ese que está en la buhardilla, encerrado, componiendo. Por ahí no tan encerrado, pero sí con esa disciplina. Después viene una etapa que, para mí, es siempre la mejor: la primera vez que tocás la música con los músicos, cuando ya sacaste eso que tenías adentro y lo ponés para que lo toquen. Generalmente, la primera vez no se toca muy bien, pero esa sensación es lo mejor de todo para mí: sentís sorpresa, no sabés qué va a pasar, escuchás por primera vez eso que te imaginaste, modificás las cosas… Es una sensación única. Después, ensayás, probás, grabás. Y el momento de grabación es un poco más tenso, porque la realidad es que se paga por hora, y convive en uno el querer estar relajado y con onda, y a la vez tocando todas las notas que tenés que tocar, para que salga todo como lo que lo planeaste. El encuentro con el público es el momento de soltar.

¿En qué sentido?

Cuando presentamos el disco, ya nos dedicamos a disfrutarlo. Ya lo soltaste, ya no depende de vos: está hecho y, por más que vayas y lo toques de nuevo o improvises, la idea ya la soltaste. Es cuando llega el intérprete, tu otro yo, ese que aparece y disfruta la música, y en mi caso inclusive casi pensando que no la escribí yo. Cuando toco mi música, pienso que la escribió otro, que yo me la sé, porque si pienso que es mía, tiendo a cambiarla.

En el teatro, el hecho artístico no existe sin el espectador. ¿Cómo vivís la presencia de ese otro cuando hacés música?

Es muy difícil no pensar que otro va a escuchar tu música. Hace unos años, quizás cuando no tenía tanta exposición, pensaba que lo que escribía, quedaba ahí. Ahora, de toda la música que compongo me consta que se escucha, recibo devoluciones, y entonces es muy difícil no pensar en ese oyente al escribir. Como dice Horacio Quiroga, en el Decálogo del perfecto cuentista, uno no tiene que pensar en el efecto que va a causar la obra cuando la está escribiendo, la tiene que escribir y basta. Hay que olvidarse un poco. Pero cuando pasa al vivo, es otra cosa.

¿Por qué?

Porque la música pasa con la gente. En apariencia, parece que no hacen nada, que están ahí escuchando, pero esa energía que está ahí recibiendo eso que vos le estás dando, hace que la música funcione o no. Uno puede ponerle todo de sí, pero para mí la música se termina de armar ahí, al ladito de la gente. Una idea que me gusta mucho, que es del Negro Aguirre y de otros músicos, es que la música no se arma al lado de los instrumentos, sino que la música sucede, como un efecto sonoro, a varios metros del escenario, justo donde empieza el público.

Y cuando pensás en quien te va a oír, mientras componés, ¿qué sentís?

Me gustaría que le pase lo mismo que me pasa a mí mientras estoy haciendo esa música. Porque cuando estoy componiendo, mi yo se modifica, se emociona, se cuestiona cosas, y se mete en ese universo que yo mismo me propongo. Y me gustaría que esa persona que escuche, pase por ese universo y se modifique de la misma manera. Que lo que escuche le cambie en algo, le aporte en algo. Es lo que me ha pasado a mí: he escuchado discos que me han cambiado la vida y me gustaría hacer eso con mi música.

Hablando justamente de tu música, ¿siempre te gustó el jazz?

Sí, siempre, pero casi como un defecto profesional. Me resultaba más fácil inventar sobre la marcha que sacar de oído cosas que ya estaban. En Olavarría, siempre hubo una movida de jazz bastante importante y, siendo bastante pendejón, hubo muchos músicos a los que pude escuchar en vivo. Cuando los escuché, entendí que eso que pasaba ahí, mientras tocaban, era algo que me resonaba a mí. No entendía nada, pero me encantaba la sonoridad y todo lo que pasaba. Me gustaba cómo todo sucedía con tanta libertad. Ahí, desde pibe, empecé a tocar y escuchar. También el medio ambiente me ayudó bastante: acá hay muchos jazzeros. Si hubiera querido tocar tango, me habría resultado más difícil.

*****

En la entrevista, el músico dirá que, por momentos, hay algo de nostalgia que se le viene encima, cuando recuerda su vida antes de 2014, cuando su rostro recorriera el país y el mundo. Por eso, quizás, prefiere hablar de la consolidación de su identidad y no de la restitución. “Cuando se dice recuperar la identidad, parece que nunca la tuviste”, reflexiona. La música, incluso el jazz, es algo que conecta esos dos tiempos de su vida. De hecho, hasta eligió destacar ese detalle en la biografía de su sitio web: “Curiosamente -se puede leer allí-, al conocer su origen biológico, se anoticia de que en su familia la música ocupa un importante lugar: su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno, un melómano, amante del jazz”.

Cuando aquel viernes 8 de agosto de 2014, en la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, un periodista le dijo a Ignacio que estaba cubriendo la noticia más importante de su vida, eran millones los que se alegraban y querían bucear la historia del nieto 114. Y allí apareció “Para la memoria”, una bella canción que Montoya Carlotto había compuesto y sentía “tan propia”, hasta entonces sin saber por qué.

La música, ese amor constante en su vida, le permite ahora, de la mano de Todos los nombres, todos los cielos, significar su propia historia, cinco años después de aquel momento. “Los títulos son muy importantes, sobre todo en la música instrumental -explica-. Es el momento en el que tenés la posibilidad de plantear palabras, más concretas, sobre la música, tan abstracta: son como un microtexto que tiene que sintetizar lo que va a venir después. En este disco traté de replicar un poco aquel destinatario o aquella destinataria de la música que estaba componiendo y también las sensaciones que se me venían a la mente cuando estaba escribiendo. El primer tema, que se llama ‘La mujer que tenía todos los nombres del mundo’, es como una pequeña semblanza de mi mamá biológica, porque, cuando estaba en la clandestinidad, antes de que la detuvieran, tuvo varias identidades para intentar sobrevivir. Y el último tema, ‘El misterioso aviador de todos los cielos del mundo’, es una semblanza de mi padre biológico, que era piloto. De esos dos títulos sale Todos los nombres, todos los cielos, el nombre del disco”.

¿Cómo llegaste a este momento en que te nació hacer dos piezas dedicadas a tus padres biológicos?

Pasó, producto de cinco años de pensar, de cinco años fuertes de terapia… Es todo un proceso interno muy difícil. Era la necesidad también de cerrar una etapa, más que de abrirla. De decir: esto es lo que estas personas representan, para mí, en música. Con dos canciones, además, que son las que más me han gustado del disco. Y si tuviera que elegir diez de mis mejores canciones, elegiría entre ellas, estas dos.

¿En qué cosas creés que estos cinco años modificaron tu música?

Un cambio muy significativo es la relación que entablo con mi repertorio. Antes, podía agarrar una banda de salsa y tocar salsa sólo porque lo podía hacer, porque me divertía y me gustaba la música. Ahora siento que sólo puedo relacionarme con músicas que me son cercanas desde lo afectivo, y me sucede hasta con las mías inclusive, de hecho algunas han quedado descartadas… Algunos dicen ‘yo solamente toco tango’; bueno, yo solamente toco cosas que realmente me enamoran. Tiene que haber un resorte, algo que se mueva, y eso es plenamente afectivo. Es algo que antes no me pasaba y creo que tiene que ver con todo ese proceso. Cambió fuertemente mi relación con la música: quizás, desde afuera no se nota, pero para mí es determinante.

¿Por qué ahora esa necesidad de que lo que toques te atraviese tanto?

Y, por el sopapo que pasó… Uno va caminando por la vida y se le van agarrando cosas y, de golpe, esa misma vida te sacude y quedan adheridas a uno sólo las cosas que son importantes. Creo que tiene que ver con eso. No digo que me tomo las cosas más en serio, pero sí con otro nivel de responsabilidad: uno sólo puede estar con las personas que ama, construir con la gente que quiere y tocar la música que ama. Lo entendí así, pero antes de entenderlo, empecé a sentirlo.

En estos cinco años, ¿hubo algo que te sorprendió de vos mismo y de cómo atravesaste todo lo que te tocó vivir?

Si me hubieran dicho por todo lo que iba a tener que pasar, habría pensado que me iba a quedar en la mitad del camino, ahí, roto. Me asombró la capacidad de aprendizaje que tiene una persona estando en situaciones extremas, y no solamente por mí: creo que le pasa a todos. Me asombró todo lo que uno puede cambiar sin cambiar, mirándose al espejo y siendo la misma persona, pero internamente viviendo mucho. Me asombró cómo uno puede vivir tantos años en un año solo. Y me asombro cuando me encuentro con el recuerdo de lo que yo era antes del 2014, y siento a veces un poco de nostalgia… Me agarra una sensación como de inocencia perdida. Siento que gané en experiencia, pero que me resultó muy cara. No ha sido gratis. Así y todo, es maravilloso: un viaje increíble que me propone la vida. Pero cuesta, no es fácil en lo más mínimo.

Entre tanto cambio, el arte es una constante en tu vida. Si tuvieras que elegir un lenguaje como más tuyo, ¿elegirías la palabra o la música?

Es una pregunta difícil… De chico, cuando era pendejo, quería ser escritor. Tenía siete u ocho años, recién empezaba a escribir y leer. Leía mucho y siempre decía que, si alguien me regalaba una máquina de escribir, iba a ser escritor. No sé por qué me figuraba que no se podía escribir a mano. Después vino la música y, bastante después, llegó la música con la palabra, que es la canción. Y ahí está todo. Yo me siento un músico, pero también me siento muy bien con la palabra, cantada, dicha… Soy un tipo de hablar. Entiendo que la palabra es muy sanadora y creo que esa es la palabra que le cabe a la palabra: no sólo transmite, sana heridas. Y la música también, pero en otro estadío, en una situación más compleja, más allá, porque ataca cosas que en la palabra se diluye con la razón. En este momento, siento que no podría hacer otra cosa que hacer música y ponerle palabras a eso.

Nov 17, 2018 | DDHH, Novedades

Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido por Abuelas y el músico, poeta e historiador Gabo Ferro en el segundo encuentro de Música e Identidad.

Guillermo pasea, con café en mano, de lado a lado, nervioso pero entusiasmado. Gabo conversa con la gente que ya está en el bar. El público entra y se acomoda en las mesas, frente al escenario. El vino tinto ya está servido, listo para entrar en calor en un día agobiante que azota la tarde del miércoles 14 de noviembre, en el barrio de San Telmo. La espera se hace larga, y va colmando de ansiedad a los presentes. De pronto, silencio. El micrófono se enciende. Se da comienzo al segundo encuentro de Música e Identidad, organizado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro cultural Caras y Caretas, el Centro Cultural de la Cooperación, la Fundación Germán Abdala y la agencia de noticias ANCCOM. Pasadas las siete y media de la tarde los protagonistas del día, Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido por Abuelas y el músico, poeta e historiador Gabo Ferro, se sientan en los sillones blancos ubicados sobre el escenario.

Cómo relacionar música e identidad con sus vivencias, es la reflexión a la que los invita la cronista. Gabo y Guillermo se miran. Por mutuo acuerdo es Guillermo quien toma la palabra. Luego de expresar alegría por poder compartir el evento con el músico y el público allí presente repasa: “No hay música que no interpele al oyente. Cuando recuperé mí identidad, hace nueve años, conocí a mi familia chaqueña e indagué sobre el chamamé. Me tocó encontrarme con una familia de músicos. Ahí entré en otro vínculo con la música. En silencio, escuchando la música”.

Siguiendo el hilo de la reflexión de Guillermo, Gabo piensa la música con la construcción de identidad personal y también de un colectivo. “La música en general nos conforma. Me tocó vivir el rock argentino en tiempo real, con los discos de vinilo. Había uno que me gustaba, que sacaba algo de mí, que era escandaloso para mis padres, que me venían mover el flequillo y se preguntaban ¿qué es esa música? En mi construcción de identidad había algo vergonzoso en hacer algún gesto que estuviese considerado mal”. Luego rememora lo difícil que fue aquella adolescencia, con opresión, sin información: “Me transformé en un joven hardcore, ahí está el colectivo. En lugar de encontramos en fiestas, nos encontrábamos en sanatorios, velorios, entierros. Algo que nos conformó. En mi identidad está esa resonancia melancólica”, describe.

Guillermo tiene una historia particular con el acordeón. El día de su restitución, reunido con su familia en la sede de Abuelas, un tío le preguntó a qué se dedicaba: “En ese momento tenía una banda de música, tocábamos tango. Había vendido un auto para comprarme un acordeón, pero no soy acordeonista”, aclara. Fue en esa confesión que entre los familiares se produjo un gran silencio y emoción: “Mi mamá tocaba el acordeón, ella teniendo menos de diez años se puso a tocar en la puerta de una iglesia, y pasaba la gente a dejarle monedas”. Guillermo describe que esa anécdota le generó otro vínculo con el instrumento. “Al tocarlo sentís la vibración en el pecho, en todo el cuerpo, y se viene a mi imaginación cómo vibraría el cuerpo de ella, teniendo diez años. Cuando lo toco, ella se presenta”. El público en la sala, emocionado abraza el relato con un aplauso.

El músico Gabo Ferro habla de la música en relación a la construcción de identidad, tanto personal como colectiva.

Gabo recuerda que de niño, cada cinco de enero, se iba a dormir y al levantarse se encontraba con una guitarra, por eso asociaba la música con algo extraordinario y mágico, los Reyes Magos. “La música me parece la plataforma perfecta para el salto a cualquier lugar. El hacer música te permite plantear problemas de manera más sensible e interesante que una exposición”, cuenta el artista en contraposición a otros formatos por los que ha pasado, como los congresos académicos.

Piensa, suspira, y luego reafirma que no se puede evitar la música. “Hay un himno que define a una Nación, hay música y no una obra de teatro que la defina. Es un gesto colectivo el tener una canción aglutinante. El fútbol tiene música, y una manera de ser cantada”, con tono perspicaz imita el canto de cancha. “Me resisto a pensar que no hayamos tenido nunca una canción de cuna. Todos tenemos una canción con la que conocimos a alguien, una que no escuchamos más porque nos recuerda a alguien”.

Por la cabeza de Guillermo pasa la figura del rock y su respuesta como marca de identidad en años de dictadura. Charly García con su irónico “festival del amor”, haciendo alusión a la expresión del dictador Emilio Eduardo Massera, cuando sin sonrojarse dijo: “Gobernamos con amor”. “Un colectivo tuvo identidad y lenguaje a través de la música. La identidad como rebeldía, como oposición. Ese espacio para decir no. Las identidades se construyeron en espacios de lucha”, remarca el nieto restituido.

El músico tiene una pesadilla recurrente, aunque sabe que es posible que haya pasado y está seguro de ello: “Una amiga de mi mamá vivía cerca del Olimpo, íbamos a jugar al lado de los muros a la pelota. Recuerdo la radio a todo volumen y me deja perplejo”. A su padre y hermano se los llevaron unos días, también en dictadura, pero volvieron. “Mamá me decía que eran cosas del fútbol, que viajaba mucho. Mi papá era dirigente de Chicago”. Las cosas no tenían explicación, era todo muy incierto.

Cuando Guillermo se animaba a preguntar, la respuesta era el silencio o “estos (los peronistas) eran unos reventados y los hicimos mierda porque sí, haciéndote pensar que eran malos”, pero era su apropiador quien comía con un arma en la mesa cuando llegaba alguna visita. “Ellos mismos con sus silencios me contaron todo –asegura- y fue una responsabilidad de toda la sociedad guardar silencio”.

Guillermo pudo golpear las puertas de Abuelas para ir respondiendo esas preguntas resonantes en su cabeza: quién era y quiénes eran sus padres. Obtuvo una respuesta, que fue encontrarse con una familia numerosa. “Un encuentro animal, te salís de tu manada y volvés desesperado. Lo vivimos como un reencuentro, no como un encuentro”. Abrazos, relatos y un silencio que no era el mismo vivido en la casa de su infancia. “Algo que disfruto más con mis hermanos, es poder compartir un mate en silencio”. Parece que se conocieran de todo la vida. Guillermo recuerda una anécdota en especial en los inicios de la reconstrucción del vínculo: “Uno de mis hermanos viajó y se quedó en mi casa, dormimos juntos y era raro dormir con él, era un desconocido o no. Empezamos una charla y ese momento fue más que un abrazo”. También recuerda lo que significaba y significa viajar al Chaco de su familia: “Cuando llegaba a Chaco era como volver a ser bebé, todavía siento cuando viajo que voy a tomar un poco de teta”, y la confesión desata aplausos. Los separaron un tiempo pero ya no van a separarlos nunca más.

En la sala, hay dos amigos de Guillermo sentados en primera fila. Él recuerda que les costó acostumbrarse al cambio de nombre y que sentían culpa al llamarlo, sin querer, Martín –su nombre de apropiado-. “El nombre es una música que nos acompaña desde nuestro nacimiento y era una música que no quería escuchar más. Tomé la decisión de llamarme como mi viejo”, dice el nieto restituido número 99, que no cuenta con testimonios sobre qué nombre habían elegido sus padres para él.

A Guillermo y a Gabo no solo los une la música, sino Abuelas. El músico comenzó a colaborar con ellas en 2006 y las historias se le hicieron carne. Su empatía y amistad llevó a que, con Pablo Ramos, hicieran un tema para ellas. A Guille no hay canción de la dictadura que lo interpele diferente, pero palabras como libertad y amor fueron cambiando su significado.

Guillermo hace una reflexión final. “Todos nos preguntamos a veces quién somos, yo estuve obligado a preguntarme. Escribir mi historia es construir mi identidad y lo voy hacer toda la vida”. La identidad no es algo fijo, se construye todos los días, todos lo hacemos diariamente en relación con el encuentro con los otros, como el del miércoles.

Guillermo es el nieto restituido número 99, que al momento de definir su identidad decidió llamarse como su verdadero padre.

Oct 25, 2018 | DDHH, Novedades

La última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y llevada a cabo entre 1976 y 1983, se encargó de hacer desaparecer a 30.000 personas. Con secuestros, torturas y asesinatos, marcó un antes y un después en la historia de cada argentino. Dispuso también el robo sistemático de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que habían sido secuestrados junto a ellas, sustituyéndoles la identidad, imponiéndoles una vida de ocultamiento y mentiras, en donde hay más preguntas que respuestas.

En plena dictadura y en absoluta soledad, un grupo de mujeres se instaló alrededor de la Pirámide de Mayo como una forma de presión para conocer el paradero de cada desaparecido. Fueron llamadas Madres de Plaza de Mayo, pero muchas de ellas también estaban buscando a los hijos de sus hijas y comenzaron a reunirse para esa otra búsqueda. Primero fueron doce y se nombraron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Luego adoptaron el nombre con que la prensa internacional las empezaría a llamar: Abuelas de Plaza de Mayo.

Con un pañuelo blanco en la cabeza, hecho con tela de pañales, Madres y Abuelas se volvieron soberanas de la memoria, la verdad y la justicia. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, establecido en 2004, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietas y nietos apropiados. A la fecha, ya lograron restituir la identidad a 128. Esos hombres y mujeres hoy pueden saber quiénes son y reconocerse en sus historias familiares. Ahora tienen la libertad y la verdad en sus manos.

A 41 años del inicio de esta lucha, ANCCOM se reunió con cinco nietos y nietas que repasan, a través de sus historias, la lucha y logros de una institución que creció a fuerza de amor, creatividad y trabajo colectivo. Cada restitución trajo un aprendizaje, y la experiencia construyó las herramientas para que la identidad sea considerada un derecho inalienable. Todavía son más de 300 los nietos y nietas que se siguen buscando.

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta N°4

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta recuperada.

El 31 de octubre de 1977, Mirta Britos fue secuestrada en una plaza de Villa Ballester. Sus dos hijas, con quienes se encontraba, quedaron abandonadas en el medio de esa plaza. Tatiana, de 3 años y Laura, de 3 meses, dos NN en la vía pública. “Mi hermana fue llevada al Hospital Pedro de Elizalde (Casa Cuna) y yo a un orfanato en Villa Elisa”, cuenta Tatiana.

A su vez, Carlos e Inés Sfiligoy habían presentado una solicitud de adopción en el Juzgado de San Martín. “Al tiempo les notifican que les habían adjudicado un bebé, que no era ni mi hermana, ni yo. Cuando van al juzgado, curiosamente ese mismo día yo estaba allí, y también mi hermana, luego de haber estado separadas por seis meses, para que nos realizaran exámenes”.

Inés estaba preparada para adoptar ese otro bebé, pero en el juzgado se topó con una enfermera que tenía en brazos a la hermana de Tatiana y le pidió a la secretaria del juzgado adoptarla. Se la niegan tres veces. “Mi mamá empezó a insistir hasta que consiguió el sí”. En ese momento, Tatiana estaba en una oficina, frente a la que estaban Inés y Laura. Ambas eran NN, un universo de desconexión las separaba, no había razones para pensar una relación entre ellas. “Me iban a dar en adopción a otra familia. Empiezo a llamar la atención, hago lío, cosas de una nena de tres años. Inés, al oír, pregunta por mí. Quien estaba con ella le comenta, pidiendo discreción, que se trataba de la hermana de la beba que había elegido adoptar”. La insistencia se duplicó, porque tanto Inés como Carlos también pidieron por Tatiana.

Tatiana Ruarte Britos nació el 11 de julio de 1973 y es fruto de la relación de María con Oscar Ruarte. La unión entre ellos se terminó poco tiempo después de haber nacido Tatiana. María Graciela conoció a Alberto Jotar, con quien tuvo a Laura Malena Jotar Britos, nacida el 13 de agosto de 1977. Hoy Laura es Mara Sfiligoy. Los Sfiligoy sospechaban sobre el origen de sus hijas a pesar del rotundo ‘son dos NN’ que les informaba el juzgado. “A Inés le hacía ruido que hayamos sido abandonadas juntas en una plaza, por lo que recurrió al juez para saber si teníamos familia, y recibió como respuesta un ‘No, señora. No pregunte más’ ”.

En 1980 llegaron las Abuelas, tras una investigación que surgió a partir de una foto con la que contaban como única herramienta. “No había ADN, no había nada“, dice Tatiana. Por la edad de Tatiana debía haber alguna información que fue dada por alguien que se compadeció. “Así detectaron que yo pasé por ese juzgado, que estaba en el período de guarda y camino a la adopción. Se empiezan a conocer mi familia biológica con la adoptiva y el juez dispone un ´arréglense las partes´. Nosotras teníamos tres abuelas (por parte de mi papá, del papá de Mara y nuestra mamá) -describe-. Mis padres adoptivos nunca se opusieron a nuestra familia biológica ni a saber nuestro origen. Se dispusieron regímenes de visita para que estén en contacto ambas partes. Se conformó una familia ensamblada. La adopción tardó en salir ocho años y fue para mí, un alivio. Nunca me ocultaron mi origen, mis padres adoptivos tenían las mismas incertidumbres. Las dos familias se entendieron”.

En años delicados de madurez, Tatiana comenzó a preguntarse por sus padres: “¿Estarán vivos? ¿Los encontraré en algún momento? Eran preguntas constantes, pero a los 12 años me dí cuenta de que no, que seguramente habían muerto”. A los 18 años se anotó en clases de teatro: “Le comenté a mi abuela. Se quedó boquiabierta. Luego me contó que mis padres hacían teatro a la misma edad. Hasta ese momento no sabía, y enterarme fue verme en un espejo”. Tatiana reflexiona: “La identidad es una construcción. Si no, no se explica. Que la verdad haya salido a la luz implica repensarse todo el tiempo. Hay un antes y un después”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, nieta N° 64

Claudia Victoria Poblete Hlaczik sosteniendo una foto de sus padres, Marta Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa, desaparecidos desde el 28/11/1978

El 28 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Roa y Marta Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo junto con su hija Claudia. La niña fue apropiada e inscripta como hija biológica por Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira, con el nombre de Mercedes Beatriz Landa. La partida de nacimiento falsa fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié. En 1999, Mercedes fue citada por el juez Gabriel Cavallo para que se realizara los análisis inmunogenéticos que confirmaron su identidad.

“Restituí mi identidad en el 2001. Me llegó una notificación para hacerme el ADN, posiblemente fuera hija de desaparecidos. Si bien en la adolescencia tenía algunas dudas, más que nada por la edad de mis apropiadores que eran personas mayores, no sabía nada de Abuelas, ni que había niños apropiados. Me pasé toda la vida mirando para otro lado. Había indicios claros. Antes de presentarme en el juzgado, hablé con mis apropiadores del tema. Me dijeron que estaba todo armado, que era mentira, que lo hacían para perseguir a los militares. Lo negaron. Sostenían que era su hija biológica. Según ellos no tenían fotos de mi apropiadora embarazada, porque se las habían robado”.

Como sospechaban las Abuelas, el resultado fue positivo. Mercedes era Claudia. “En la carpeta que me dieron había una foto mía de bebé, la vi y me reconocí. Había fotos de mis padres. Eso me sacudió. Empecé a llorar, era mucho para procesar”. El día que recibió el resultado, conoció a su abuela Buscarita, su tía Erika y su tío Fernando. “Yo lloraba, me quería ir, pero me dijeron que hacía mucho me esperaban. Ahí empecé a construir un vínculo”.

Sus apropiadores sostuvieron una mentira durante 22 años. “Siempre muy cuidada, nunca viajaba sola, te llevo y te traigo; a tal casa no vas; con éste no hablás. Ese cerco era por el miedo de que me llegara la noticia. Toda una vida con esa sensación de que había algo raro, con cosas que no encajaban”.

A pesar de conocer a su familia de origen, Claudia continuó el vínculo con sus apropiadores. “Había algo afectivo y de culpa. Un no querer abandonarlos. Cuando nació mi hija empecé a tomar distancia. Esa culpa prolongaba la apropiación. Entendí lo que ellos habían hecho. Todos los días sostenían una mentira, me miraban a los ojos y no me decían la verdad”. La relación llegó a su fin cuando le dijeron que no se arrepintieron de lo que hicieron. “Mi apropiador no estaba de acuerdo con desaparecer gente. Decía que había que hacer como Pinochet o Franco: paredón y fusilarlos. Ésa era su concepción del mundo. Decía que las Madres de Plaza de Mayo no habían cuidado a sus hijos, que la mayoría había viajado a Europa. Esa era verdad con la que yo crecí y la que defendía”.

Con el tiempo Claudia pudo dejar atrás a Mercedes. “Tenía miedo, estaba conflictuada, pero me cambió la forma de ver el mundo. Vivía en una burbuja, y de golpe andar sola por la calle, salir a cualquier hora o con quien quería fueron cosas que, simbólicamente, tuvieron que ver con la libertad”. Sobre la identidad dice: “Reencontrarte es una transición dolorosa, es no tener a tus padres, no saber qué pasó con ellos. Tenés heridas abiertas. Cuando mi abuela habla del tema se emociona. Nosotras tuvimos la posibilidad de reencontrarnos, encontrar vida para sanar algo”.

Laura Catalina de Sanctis Ovando, nieta N°94

“Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’, dijo Laura Catalina de Sanctis Ovando

Miryam Ovando fue secuestrada el 1° de abril de 1977, cuando se encontraba embarazada de seis meses. Permaneció detenida en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo. Raúl René de Sanctis también fue secuestrado.

Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña, a la cual llamó Laura Catalina.

“Fui restituida en el año 2008. Sabía que no era hija de quienes decían ser mis padres. En la televisión vi una propaganda de Abuelas. Me di cuenta que esa era mi realidad.” Catalina tenía dudas: “Hacía preguntas, pero siempre las respuestas eran esquivas. Ninguna cerraba, pero las tomaba como válidas. Decían que mi familia no me había querido y que ellos me rescataron. También que mis papás murieron en un enfrentamiento.”

Catalina pudo confirmar en primera persona que las mujeres de los oficiales iban a algunos Centros Clandestinos a mirar a las parturientas para ver con qué bebé se quedaban. “En mi casa no había fotos embarazada de la mujer que me crió. Me decía que nací con bajo peso y que estuve en incubadora. Mis papás no podían haber muerto en un enfrentamiento, porque si ella me fue a buscar cuando yo nací, mi mamá no estaba muerta. La tenían cautiva y dio a luz”.

La trama de ocultamiento fue difícil de desenredar: “Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’. Ella lo reconoció. Como era muy comunicativa, los podía exponer. Me dijo que si yo hacía algo para conocer mi identidad, si me acercaba a Abuelas, ellos iban a ir presos. Con mi apropiador nunca hablé del tema. Era perverso. Ella seguro le contó, porque cuando fui creciendo en las discusiones políticas, me insultaba diciéndome «zurda de mierda”.

Catalina decidió continuar con su vida sin hablar del tema. “Lo traté con terapia, aunque después de eso deje de ir. Tenía el terror de que alguien lo supiera por ese fantasma de quiénes eran los montoneros y subversivos, y por pensar que era hija de plantabombas. Por otro lado, estaba la duda sobre si era hija de mi apropiador, que hubiera violado a una militante secuestrada. Decidía no pensar”.

Catalina mantuvo la cabeza ocupada hasta que una persona allegada hizo la denuncia. Ahí llegaron de Abuelas: “El nieto Manuel Gonçalves Granada fue quien se acercó por ellas. Tenían sospechas. Me propuso hacerme un análisis y me dio una carpeta. Ahí empezó mi delirio de escapatoria”. Como una prófuga, Catalina huyó con su marido para evitar que pudieran tomarle muestras de ADN. “Lo que quería era escapar del planeta, de mi vida. Me asustaba el juicio”. Luego llegó el allanamiento. “Mis apropiadores se descompensaron”. El resultado de ADN le confirmó lo que ella presentía: era hija de desaparecidos.

En el 2010 fue a Rosario para conocer a su familia. “Empecé a tener curiosidad sobre quiénes eran mis padres, así me fueron contando. El primo de mi papá me dijo que Abuelas había hecho un archivo para mí. Y del miedo de no querer saber nada con el juicio, pasé a pedir ser querellante en la causa”. Junto con las fotos de sus padres, Catalina recibió una carta. “Había sido presentada por mis abuelos en la causa de búsqueda. La habían recibido después que yo nací. Mi madre la escribió estando en cautiverio”. Ahí fue cuando comenzó a distanciarse de las personas que la criaron. “Me molestaba hablar de madre y padre cuando no lo eran. Mi apropiadora me decía que lo volvería hacer, que fue por amor. La extrañaba, la quería. Me dolió, pero después me hizo daño, reafirmé que viví en un engaño”.

Catalina pudo reconstruir su historia, recuperar su identidad y saberse libre. “La identidad tiene que ver con la elección. Tiene que ver con la construcción de uno mismo. Debe conocerse la verdad y también la libertad. El que haya mentiras y ocultamiento no permite definir libremente qué quiere ser uno, cómo pararse frente al mundo”.

Guillermo Martín Amarilla Molfino, nieto N°99

Guillermo Martín Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, desaparecidos desde el 17/10/1979.

Guillermo Amarilla y Marcela Molfino fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979, en la vía pública. A Marcela se la llevaron, con sus tres hijos, de su domicilio. Los menores fueron enviados a Chaco, y entregados a su abuela materna. El matrimonio, a Campo de Mayo. Pero nadie sabía que Marcela estaba embarazada de un mes, y que allí, en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nacería Guillermo Martín.

“Fue una infancia construida desde una apropiación. Una mentira. Recuerdo la soledad en la casa de mis padres. Jorge era de Inteligencia. Aída, farmacéutica. Había una ausencia física de ambos durante todo el día. Cuando llegaban de trabajar, todo se convertía en un ambiente bélico entre ellos. Mi rol era poner paños fríos. No podía respirar en ese ambiente. Disfrutaba de estar en el colegio, o jugando con mis amigos en la calle. La felicidad estaba afuera”.

Guillermo da cuenta de cómo el silencio permitió la mentira. “En casa no se hablaba de la dictadura, tampoco de Abuelas. Él, por su trabajo, hablaba poco. Cuando lo hacía, era en desmedro de los movimientos sociales. “Eran terroristas que había que hacerlos mierda”, decía. No había crítica, eran el enemigo. Yo llegaba con mis preguntas a casa, y eran sus silencios y lo que no se decía, lo que abría más dudas”. El apropiador de Guillermo falleció. “Fue un alivio su muerte, no más guerra. Tanto alivio que empezaron a haber miles de preguntas, pero no sabía hacia dónde dirigirlas. No me preguntaba si era un nieto, pero y sí si mis padres eran realmente mis padres. Había culpa en mí por dudar sobre mi origen.”

El proceso de búsqueda interior fue largo. “Seguí con mis dudas en una vida normal. Hasta que a mis veintisiete, en 2007, ví un capítulo de TV por la Identidad y decidí ir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Allí tomaron la denuncia, hicieron la prueba de compatibilidad genética y dio negativo. No era hijo de desaparecidos. Se bajó la persiana, tuve una respuesta y abandoné la búsqueda”.

En agosto de 2009, un sobreviviente de Campo de Mayo denunció que el 27 de junio de 1979 Marcela dio a luz a un pequeño. Dio a luz a Guillermo. “A mí no me llegó nada sobre esa denuncia, ni tampoco la confirmación de la filiación que salió el 30 de octubre. Sí a mi familia biológica, quienes viajaron hacia Buenos Aires sin saber si yo quería recibirlos. Yo me entero el 2 de noviembre por parte de CONADI, Abuelas y mi familia. Y obvio que quería recibirlos, se cumplió mi sueño de tener hermanos, tenía tres. Me contaron mi historia, la de mis viejos. Pareció que nos conocíamos de toda la vida”.

A Guillermo le gustó, toda la vida, hacer música. Tal es así que formó una banda de tango (entre otras) y se encargó del acordeón, mismo instrumento que tocaba su madre en su Chaco natal. “La identidad es una construcción diaria. A nosotros, los nietos restituidos, Abuelas nos entregan la verdad. Un nombre, una historia, la de nuestros padres. Pero no se detiene ahí la identidad, porque uno de los ejes de ella es la memoria, y la memoria se va tejiendo, no se crea con un examen de ADN. La memoria es también social, es entender que la dictadura y las desapariciones pasaron y que nosotros somos parte y resultado de eso”.

Ezequiel Rochistein Tauro, nieto N°102

Ezequiel junto a las fotos de sus padres biológicos, María Graciela Tauro y Jorge Rochistein.

María Graciela Tauro y Jorge Rochistein fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 y luego llevados al Centro Clandestino de Detención Mansión Seré. Después, María Graciela fue trasladada a la ESMA. Allí, no se sabe cuándo, nació Ezequiel. “Realmente no sé cuándo nací, tampoco hay testimonios sobre alguna fecha exacta, sino que algo aproximado. Pudo ser entre septiembre y octubre, pero mi partida de nacimiento dice 1 de noviembre”.

Ezequiel reconstruye cómo era la vida con sus apropiadores: “Mi vieja de crianza contó que un día llegó de trabajar y se encontró conmigo en la cama matrimonial. Era un bebé con pocos días de vida”. La relación entre sus apropiadores era de discusiones constantes. “A mis 17 años, se separan y él se va de la casa. En cuanto a mí, cero sospechas. Ni por asomo pensé que era hijo de desaparecidos”.

Ezequiel diferencia entre su apropiadora y su apropiador. “Él sí conocía mi origen. Tuvo responsabilidades legales, de hecho está prófugo. No se hizo cargo de mi apropiación. No diferencio si me cuidaba a mí o se cuidaba él”, confiesa.

Vivió una vida normal hasta diciembre de 2001, cuando una denuncia de un ex represor sugirió que Ezequiel podría ser el hijo de Rochistein y Tauro. Por ello, la jueza María Servini de Cubría le envió una citación judicial. “Fue una paparruchada. Se sentó delante mío, me comentó que podía ser hijo de desaparecidos y preguntó si me quería realizar un ADN. Yo me rehusé, así que se levantó y se fue”. En mayo de 2002, la jueza citó a declarar a su expropiadora. “Me puse los guantes para defenderla. No quería que la molestaran”. Esa fue toda la intervención de Cubría. En 2006 la jueza se declaró incompetente y la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien ordena un ADN. “Me negué, incluso la Corte Suprema me respaldó”. En 2008 el juzgado dictó un allanamiento, para poder tomar muestras de ADN a través de objetos personales. “Ya estaba enterado y entonces dí ropa y un cepillo de dientes que no eran míos, por lo que el análisis dio negativo”.

Sin embargo, la verdad se le presentó: “Junio de 2010. Salgo de trabajar y siento que me llaman por mi nombre. Dos civiles de Interpol tenían una notificación para llevarme al juzgado de manera amable o no amable, daba igual. En el juzgado, el secretario del juez me pide ropa pero me niego. El juez me dice: ‘Ezequiel, de acá no salís sin la muestra’”. En septiembre de 2010 lo llamó Nilda Garré -ministra de Defensa en ese entonces- y le comunicó que era hijo de desaparecidos. “Me hizo hablar con gente de CONADI, y tiempo después conocí a mi abuela, tíos y primos biológicos. Me mostraron fotos de mi mamá biológica y era idéntica a mis hijas”.

Ezequiel estudió Economía en la Universidad del Salvador. Tiempo después se enteró que su padre biológico, Jorge, cursó la misma carrera en la Universidad Nacional del Sur. “Lo tenía en la sangre”, dice. Ezequiel reflexiona: “Mi identidad es algo que estoy construyendo. No me siento diferente con otro apellido, pero tengo otra conciencia. Es una reflexión constante sobre mi historia y mi familia biológica”.