Nov 8, 2017 | Culturas, inicio

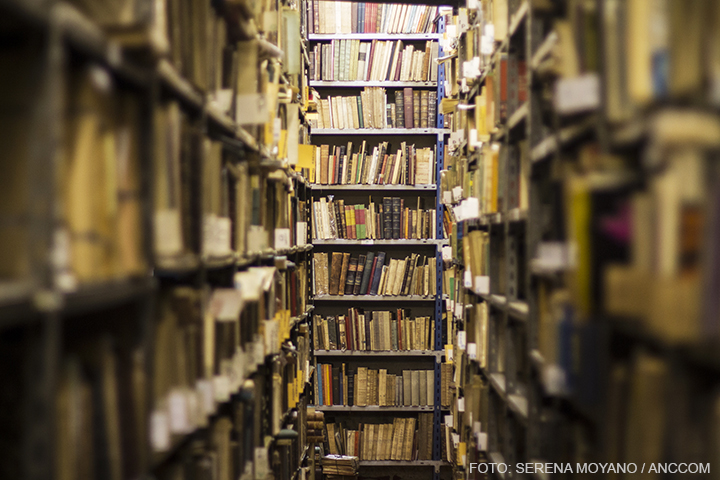

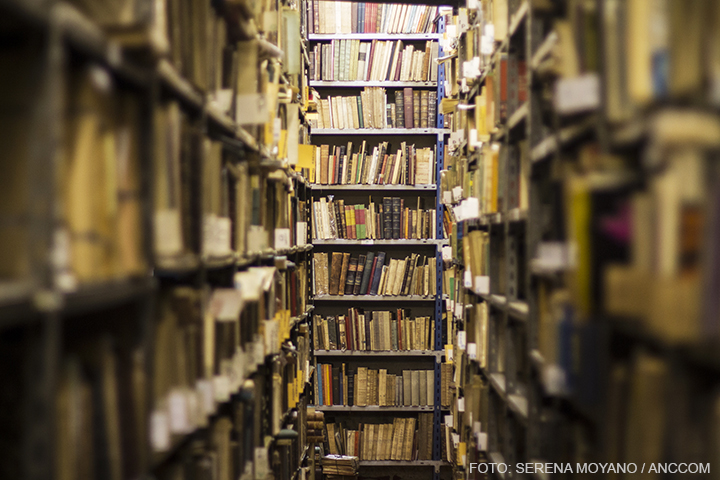

Promovida por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA), la Feria del Libro Antiguo se convirtió en un clásico que congrega libreros nacionales e internacionales, coleccionistas, bibliófilos y especialistas, y que desde su creación se propone acercar la cultura del libro curioso, raro y exquisito al público.

Lucio Aquilanti, vicepresidente de ALADA y propietario de Aquilanti & Fernández Blanco -la librería anticuaria más grande de Buenos Aires, con más de doscientas mil obras-, cuenta que “una ciudad como Buenos Aires necesitaba una Feria del Libro Antiguo, y quedó demostrado que funciona porque ya vamos por la decimoprimera edición y siempre fue un éxito”. Y es que Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo; se calcula un promedio de veinticinco locales cada cien mil habitantes.

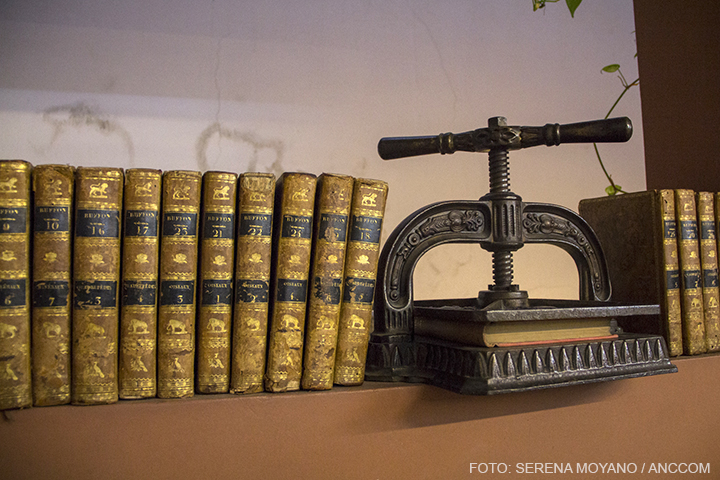

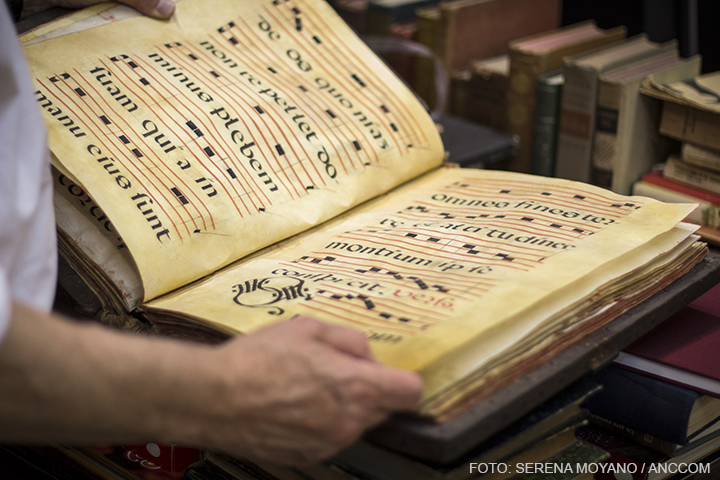

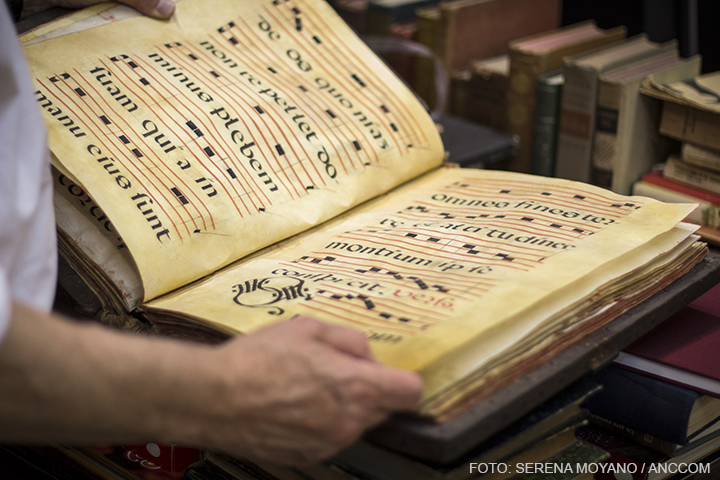

Si bien, según estándares internacionales, un libro antiguo es el publicado con anterioridad a 1830, hoy el término es mucho más genérico y las librerías anticuarias trabajan además de libros vetustos en edad, obras raras, costosas de conseguir, tiradas especiales, coleccionables y dedicadas por autores. En estos lugares se pueden hallar desde libros de los siglos XV, XVI y XVII, hasta de las vanguardias artísticas y literarias del siglo XX, pero también mapas, afiches y fotografías de cine, cómics, manifiestos y toda serie de curiosidades.

Alberto Casares, dueño de la librería Casares y presidente de ALADA.

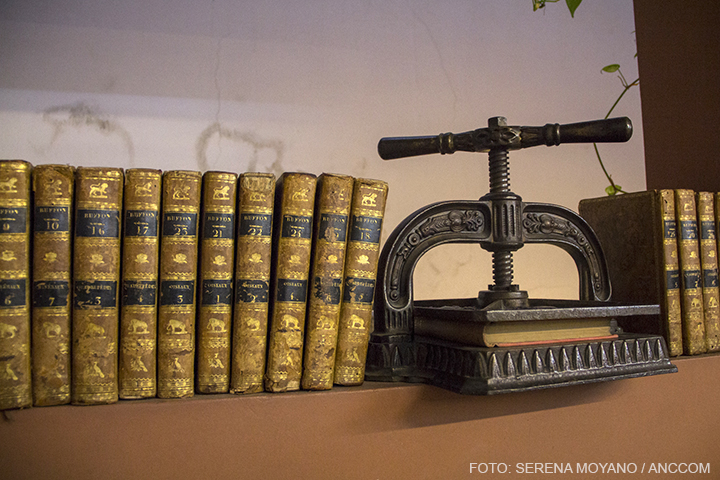

Una primera edición de El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento de 1845, una investigación ilustrada de Florentino Ameghino de 1877, una primera edición de 1922 -con ilustraciones del propio autor- de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo, una edición de 1641 de Elogio de la locura de Erasmo de Roterdam, un vademécum de 1794; un ejemplar de Seis poemas escandinavos de Jorge Luis Borges son algunas de las joyas con las que contará esta edición de la Feria que suele congregar entre cuatro mil y cinco mil personas.

El coleccionismo, sostiene Aquilanti, “protege el patrimonio, que es lo que generalmente no hace el Estado, en Argentina y en cualquier parte del mundo”. “Un libro antiguo no es para leerlo”, agrega quien reunió la obra completa de Julio Cortázar y que ahora forma parte del tesoro de la Biblioteca Nacional y afirma: “El placer del libro antiguo en casa es tenerlo, hojearlo, mimarlo, es ese pedacito de historia, de misterio metido en casa y esa dulce obligación de cuidarlo”.

En la edición 2017 de la Feria del Libro Antiguo, un grupo de dieciséis libreros y propietarios de anticuarias serán los encargados de atender y orientar a los asistentes a la Feria. Dispuestas en stands, participarán las librerías Alberto Casares, fundada en 1975 y dedicada a literatura, arte e historia argentina, americana y española; Aquilanti & Fernández Blanco, especializada en historia y literatura latinoamericana; Rayo Rojo, consagrada a la historieta y el cómic y Alberto Magnasco, otra de las clásicas. Completan el repertorio Anticuaria «Poema 20”, Galería Mar Dulce, Helena de Buenos Aires, Hilario, Luis Figueroa, María Rúa Vidueiros, La Librería de Ávila, Librería El Escondite, Libros La Teatral, Los Siete Pilares, The Antique Book Shop, The Book Cellar& Henschel y Víctor Aizenman.

En la edición 2017 de la Feria del Libro Antiguo, un grupo de dieciséis libreros y propietarios de anticuarias serán los encargados de atender y orientar a los asistentes a la Feria.

Cincuenta son las librerías anticuarias nucleadas en ALADA, aunque Aquilanti asegura que existen algunas más. La asociación se fundó en la década de 1940 y diez años después dejó de funcionar, se cree que por la Revolución Libertadora y la crisis por la que atravesaba el país. En 1998 fue refundada por un grupo reducido de libreros que hoy acerca las producciones antiguas al público curioso y se encarga de representar a los libreros ante cuestiones legales.

La ventaja de presentarla en un centro cultural -es la segunda edición consecutiva que se realizará en el CCK-, destaca Aquilanti, “es que tiene otros atractivos y se puede convertir en una salida familiar, de amigos o convocar a público ajeno al tema. El año pasado tuvimos la experiencia de gente que llegaba sin saber de qué se trataba y se llevaban una experiencia magnífica”, recuerda. La Feria del Libro Antiguo es una ocasión ideal para animarse a ese mundo de las librerías anticuarias que -según dicen sus libreros-, a muchos intimida.

La Feria del Libro Antiguo se convirtió en un clásico que congrega libreros nacionales e internacionales, coleccionistas, bibliófilos y especialistas.

Actualizado 08/11/2017

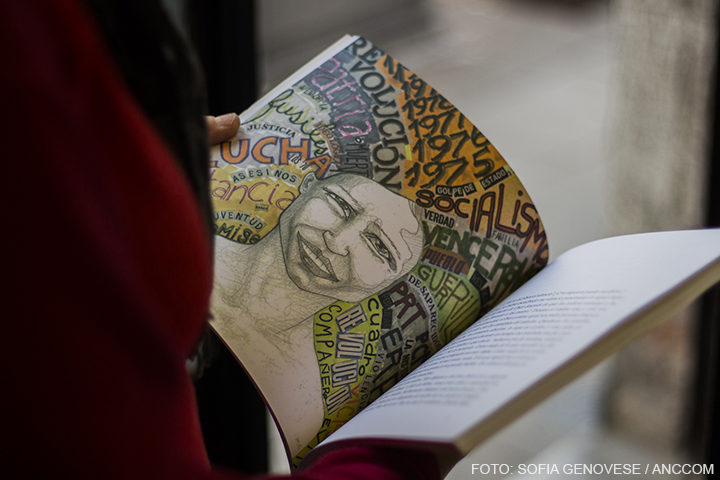

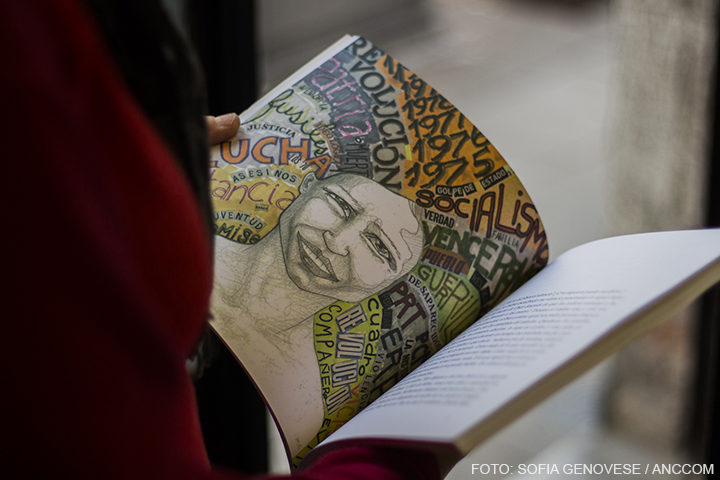

Jun 28, 2017 | DDHH

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos, sus recuerdos de la infancia y reflexiones sobre cómo fue crecer junto a la ausencia y el silencio. Manuel Azurmendi asumió la edición del libro y Eugenia, su hermana, aportó su historia. Ambos fueron protagonistas de estas familias diezmadas, al igual que María Giuffra, que en este caso participa como ilustradora de la obra y es quien dio marcha al proyecto.

Manuel y Eugenia Azurmendi, en diálogo con ANCCOM, compartieron sus vivencias. Ella nació el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. Él, en Buenos Aires el 14 de marzo de 1977, cuando sus padres debieron trasladarse a esta ciudad producto de la persecución política que sufrían. Pero no fue suficiente para evitar que el hostigamiento se convirtiera en desaparición.

Para Eugenia el hecho de escribir y poder contar su propia historia fue un proceso que le generó emoción. “Me encantó escribirla. Creo que era una necesidad personal. Sentí una responsabilidad muy grande porque al ser hermanos tenía que contarla no sólo desde mi lugar, sino también del de él. Lo más difícil quizás fue lograr encontrar el punto desde el cual comenzar a relatar. Decidí partir desde el silencio que me significó tanto durante muchos años y que a su vez, es la contracara de escribir, de contar”, comentó. Esa ausencia generó la necesidad de que crearse imágenes, que esperara la vuelta, el regreso de un viaje. Confiesa que el no encontrar una palabra que le dé entidad a la muerte, al asesinato de sus padres, fue uno de los puntos que más le costó desandar. En medio de tantos recuerdos, apareció en su mente una imagen de su tía explicándoles, con el libro Nunca Más en sus manos, que sus papás eran desaparecidos y que no eran los únicos. En aquel momento Manuel, que era dos años más chico que ella, se animó a preguntar: “¿Cómo los mataron?”, y a Eugenia se le paró el pecho: “Lo primero que pensé fue ´guauuu, ¿cómo hizo para preguntar eso?´, porque sin dudas no es sencillo que un nene haga esa pregunta”, relató. Hace 40 años se aferró al amor, al amor de sus abuelas, de su hermano, y a esa frase que una tía una vez le dijo de sus papás: “Ellos no se iban a ir”.

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos. La ilustración es de María Giuffra.

La memoria pincha hasta sangrar (León Gieco)

Para las y los escritores de este libro, y para la cooperativa que lo editó, la memoria es una herramienta de lucha, que hoy se encuentra en una fuerte disputa entre quienes la entienden necesaria para escribir la historia y quienes pretenden borrarla, disfrazarla y anularla. El eje que transita los distintos relatos que se presentaron en esta publicación ha sido motorizado desde esa memoria activa, y empujó a la escritura a estos hijos a través de sus infancias. “La lucha por quiénes cuentan y escriben la historia, siempre ha sido igual. Nosotros lo que queremos es, a raíz de nuestros relatos que surgen desde un plano individual, poder demostrar que esta historia es de todos. Creemos incluso que el lugar desde el cual lo hacemos, contando una historia que la hicimos de a partes, con el relato de otros, con lo que uno pudo y tuvo a mano para entenderla, te permite transmitir ciertas sensaciones que desde otros lugares se hace más complicado. De hecho sentimos que logramos tocar una fibra sensible que da cuenta efectivamente que ésta historia nos pertenece a todos”, afirmó Eugenia Azurmendi. La memoria para este equipo de trabajo no solo se construye colectivamente, sino que también es dinámica: “Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”, pronunció. Por otra parte, para Manuel “la memoria tiene que ver con escribir el futuro de la sociedad, porque lo que no quieren es que los trabajadores tengamos historia”, sentenció.

Desde la cooperativa, hace algunos años atrás habían decidido constituirse como editorial y por esa razón se capacitaron y se formaron en diagramación y gestión de la producción editorial. Tras dos publicaciones previas, en abril de 2016 decidieron afrontar el desafío de publicar las historias de hijos de desaparecidos. De esta manera se contactaron con cinco amigos -a quienes conocieron en su mayoría por haber integrado H.I.J.O.S.-, que tuviesen ganas de dar su testimonio. No se trataba de contar historias conocidas, querían relatar esas otras historias que no siempre llegan a los oídos, a los ojos, a las sensaciones de la mayoría. El proceso de producción implicó un año de trabajo, desde la escritura personal de cada historia, las correcciones editoriales, las ilustraciones, hasta la diagramación. El 23 de marzo de este año salió a la calle con una tirada de dos mil ejemplares.

“Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”.

“El año pasado fue un año muy difícil en cuanto a políticas de derechos humanos. Volvió a los medios la Teoría de los Dos Demonios y se empezó a querer cambiar la historia. Por lo que uno de los objetivos que nos propusimos con este libro es ser un espacio más en donde contar la verdad, esa verdad histórica de nuestro pueblo. Dar espacio para que se conozcan las historias de los hijos de desaparecidos es nuestro principal objetivo”, aseguró Manuel y agregó: “Creemos que estamos en un momento malo como sociedad, hay un retroceso muy grande en relación al financiamiento, todos los espacios por la memoria que hay están en constante reclamo, exigiendo que se continúen financiando porque durante el gobierno anterior se crearon empleos y ahora peligran. Pero a la vez, creemos que hubo un fuerte rechazo social al fallo de la Corte Suprema de Justicia al pretender aplicar el 2×1 a genocidas. Esto expresó la condena social, que siempre fue el objetivo que se buscó desde los organismos de derechos humanos, es decir, que la sociedad repudie y condene a todos los implicados”. Y Eugenia agregó: “Esto es el resultado de 40 años de una lucha que no se abandonó en ningún momento, eso es algo que deja huellas en la sociedad. Creo que significó que la sociedad no está dispuesta a volver un paso atrás en esto. Porque focos de conflicto se abrieron por todos lados, sin embargo con esto, la reacción social fue ‘con esto no´. Lo cual es producto del trabajo de Madres y Abuelas fundamentalmente, que desde hace 40 años vienen luchando y se han ganado un lugar en la historia que es indiscutible”. Eugenia, es docente de escuela primaria y hoy se aferra a las nuevas generaciones, a la juventud, que crea, que lucha, y que construye día a día una memoria colectiva y común por la memoria de los y las 30.000.

***

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria se presentará en el Auditorio David Viñas el próximo miércoles 5 de julio a las 18:30 hs en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la presentación participarán todos los y las integrantes de este proyecto y coordinará la actividad la periodista Nora Veiras.

Actualizada 27/06/2017

Ene 11, 2017 | Entrevistas

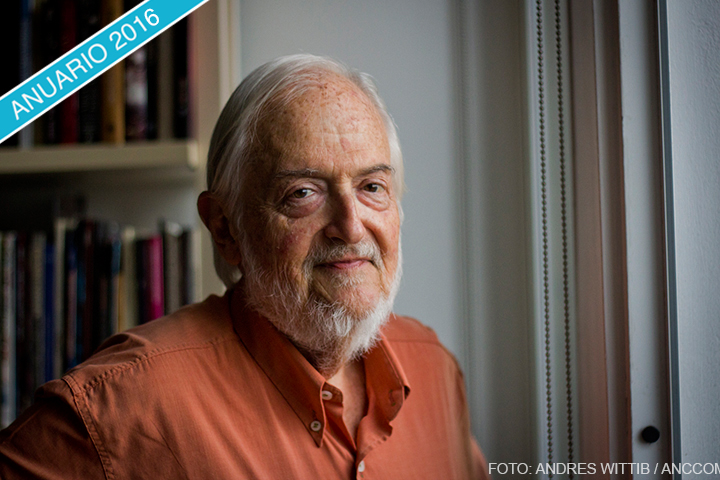

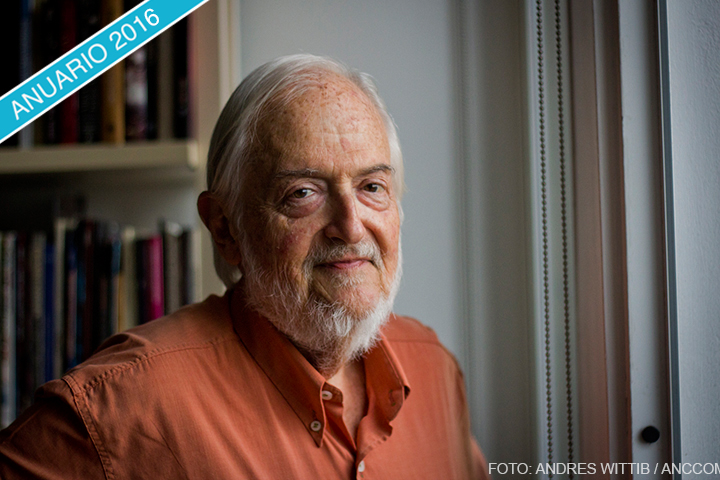

“La radio es más una diversión que un trabajo”, dice el reconocido editor Daniel Divinsky a ANCCOM. Desde febrero se emite por Radio UBA “Los libros hablan”, un programa pensado, guionado y conducido por Divinsky, fundador, junto a Ana María “Kuki” Miler -su ex mujer-, de la mítica Ediciones de la Flor. Fueron casi 50 años de actividad y sobrevivieron a la censura, la prisión y el exilio, como también a los nuevos paradigmas de la industria.

Si bien Divinsky se desvinculó recientemente de Ediciones de la Flor por decisión personal, dejó en el sello –y lleva consigo- una labor invaluable con autores nacionales e internacionales paradigmáticos, tales como: Rodolfo Walsh, Quino (Joaquín Salvador Lavado), John Berger, Roberto Fontanarrosa, Caloi (Carlos Loiseau), Alberto Breccia y Umberto Eco entre muchos otros grandes.

***

Con recortes de diarios seleccionados sobre la mesa, Daniel Divinsky y su humilde parsimonia esperan sentados frente al micrófono de Radio UBA a Constanza Brunet, directora de Editorial Marea, destacada por su catálogo de género periodístico. “Los libros hablan, pero hablan bajito, hay que leerles los labios”, es la cortina que abre el programa. Mientras el conductor recuerda que es el cumpleaños número 85 de Tom Wolfe –entre otras cosas, el creador del “Nuevo periodismo”- la entrevistada se sienta y distribuye sobre la mesa del estudio pilas de libros. El conductor los va observando uno por uno sin perder el hilo de lo que está diciendo acerca de Umberto Eco y otros pensadores que se han declarado críticos sobre el oficio periodístico.

Algunos de los temas emprendidos en los programas de febrero son: el papel del papel -sobre la digitalización de libros-, la profesión de librero, las ferias del libro nacionales e internacionales, la Biblioteca Nacional, la edición de libros periodísticos y musicales. Divinsky entrevista a protagonistas de cada tema y pone en cuestión mitos del mundo editorial. Con 73 años no pierde la capacidad de asombro, ni su pragmatismo.

¿Cómo surgió la idea de Los libros hablan en Radio UBA?

-La idea surgió de las dos personas que tenían antes el espacio de libros que estaba dedicado más bien a editoriales: Leandro de Sagastizábal, que ahora es presidente de la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y Luis Alberto Quevedo, presidente de Eudeba. Ellos hicieron durante bastante tiempo un programa en el que cada uno entrevistaba a un editor, un programa muy lindo, por lo menos para los que estábamos en el gremio, y después como resultado de ese programa salió un libro que publicó Eudeba: Optimistas seriales, basado en esas entrevistas. Ellos no podían seguir haciéndolo porque Leandro tenía más responsabilidades en la CONABIP y Luis en Eudeba. Me lo propusieron y acepté. De un día para el otro ya estábamos grabando el programa.

¿Quién elige a los invitados?

-El criterio para elegir a los invitados es totalmente mío. Sólo me pidieron que hiciera un eje temático en cada programa.

¿Qué importancia tiene llevar la literatura a otros medios, como la radio o el audiovisual?

-Yo creo que el principal medio de difusión de los títulos es el boca-oreja, es decir, el comentario que hace un lector a alguien que es candidato a lector acerca de algo que leyó y le impresionó mucho. La idea es hacer en el programa algo parecido a eso, dentro de un horario más o menos racional porque, como decía esa canción de Les Luthiers en broma: “El programa cultural en su horario tradicional de las tres de la mañana”, como pasó en la televisión pública, por lo demás excelente -hasta hace poco-, que los programas de libros quedaron desplazados por los programas de futbol a los sábados a los 8 de mañana, una hora insalubre -si las hay-, o a las 8 de la noche de un domingo.

***

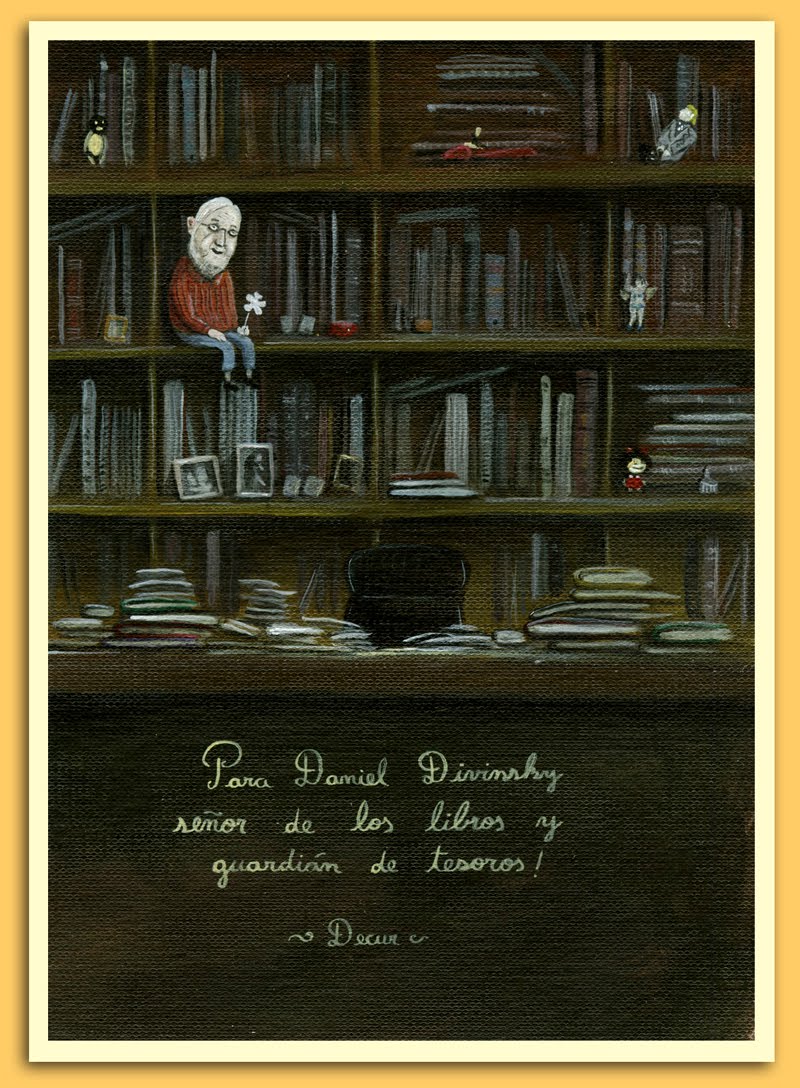

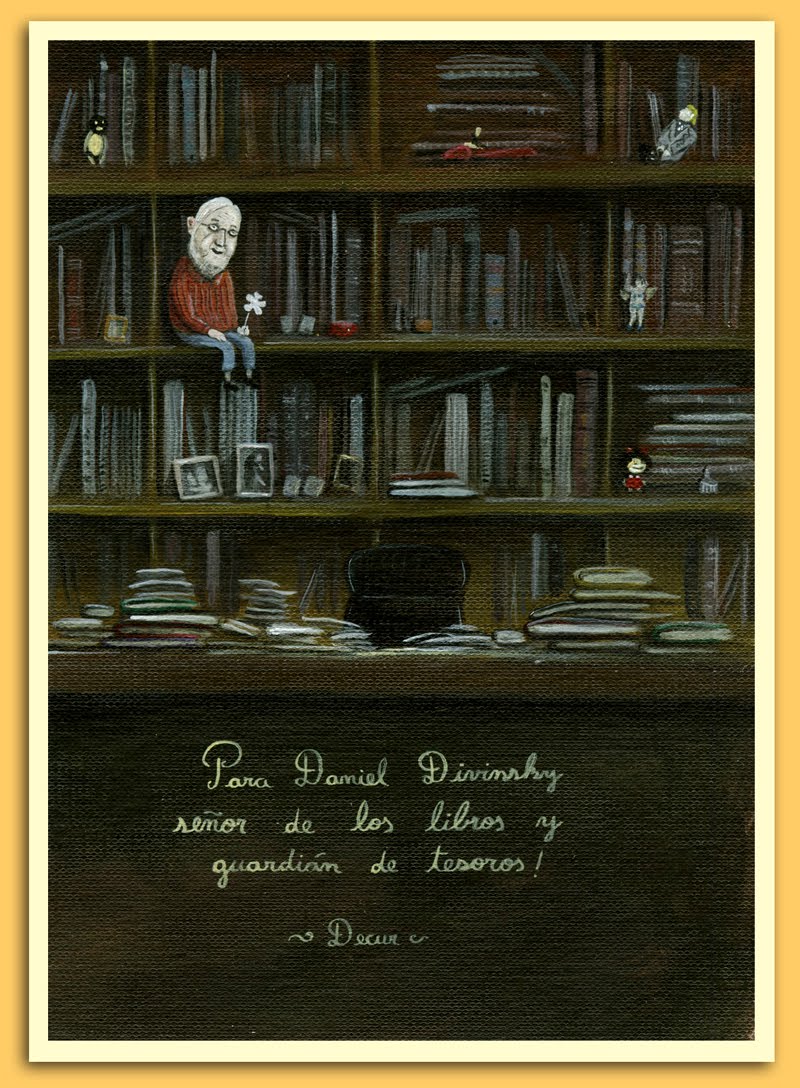

Un dibujo resalta en la biblioteca del departamento de Divinsky: él aparece con su barba blanca y el tamaño de un duendecillo, sentado en una de las estanterías de su biblioteca colmada de libros. El dibujo tiene una dedicatoria: “Para Daniel Divinsky, señor de los libros y guardián de tesoros! Decur”.

“Decur –el humorista gráfico- apareció con este dibujo un día en la oficina -cuenta el editor-. No nos conocíamos pero él supo que yo tenía una enorme biblioteca porque lo vio por internet”.

¿Editar sigue siendo una enfermedad, tal como decía antes?

-Yo conseguí curarme. De todas maneras tengo varias propuestas para asesorar editores amigos, pero mi convenio me impide aparecer como editor por un tiempo.

A partir de su desvinculación de Ediciones de la Flor ¿qué cambió en su vida?

Fue un cambio necesario porque la relación societaria era muy complicada. No es que me hayan echado ni desposeído de la editorial. Yo decidí irme y negocié mi salida. Es un cambio de ángulo, también derivado de la edad, de las ganas de tener menos responsabilidades y más tiempo libre. No es para nada gravoso. Me tomé un verano sabático, estuve casi dos meses de vacaciones. Y esto de la radio es más una diversión que un trabajo.

¿Cómo era su rutina en la editorial y cómo es ahora?

Ahora carezco totalmente de rutina. A la editorial, normalmente iba sólo por la tarde y después leía en mi casa y me traía trabajos para corregir.

¿Qué lo caracterizó a usted como editor?

El eclecticismo, el interés por todo un poco desmesurado. Un cambalache bah…

¿Cuál es su mayor orgullo personal?

Haber sido el editor de Rodolfo Walsh, elegido por él.

¿Cómo fue su relación con Rodolfo Walsh?

La relación fue con un anglosajón, cerrado, de pocas palabras, con mucho humor, pero con poco expansividad. Fue una especie de amigo de bajo voltaje. Pasó un fin de año en la casa que compartíamos con mi ex mujer, pero nunca fuimos amigos íntimos. Aunque la relación era de enorme admiración. Fue el único autor que le planteó a mi compañera, en ese momento, que quería que sus libros se vendieran lo más barato posible, para que llegaran a mayor cantidad de gente. En una época en que los autores, incluso los muy progresistas, publicaban en los grupos transnacionales para ganar más dinero, que un autor quisiera que sus libros se leyeran y no ganar más dinero con ellos, es digno de mención todavía tantos años después. Nunca me volvió a suceder. Rodolfo tenía un humor muy satírico, muy frío y no era expansivo en absoluto, por su militancia.

¿Cómo vivió su desaparición?

Fue en 1977, estando nosotros –mi ex mujer y yo- presos, era parte del dramatismo general del momento. Nosotros, que no teníamos ninguna militancia política –y casi me da vergüenza decirlo-, fuimos presos por la prohibición de un libro que se les ocurrió que iba a incitar a los niños en la subversión… nos dimos cuenta del dramatismo del momento. A nosotros nos habían dicho “por qué no se van un tiempo”. Finalmente decidimos hacerlo. La editorial publicaba libros políticos de signos diferentes siempre dentro del progresismo, pero nunca militantes. Nuestro propio eclecticismo hizo que nos censuraran y nos metieran presos, de manera que si nos pasaba eso a nosotros que no teníamos ninguna militancia, ¿qué les podía pasar a otros? El efecto demostración hizo que muchos libros se quemaran o destruyeran. Mi hipótesis fatalista era que no había autocensura que pudiera igualar los criterios de los grupos represivos. O sea, que había que hacer las cosas normalmente y si tenía que pasar algo iba a pasar.

Usted y su ex mujer fueron censurados, presos y exiliados durante la última dictadura militar ¿Cómo ve el país hoy?

Con enorme pesimismo. Porque había un proyecto que tenía una cantidad de defectos -que no suscribía en su totalidad- pero que implicaba, por el lado cultural, un apoyo importante y abierto. Y creo que eso ha quedado totalmente desechado a partir del 10 de diciembre. El gobierno anterior tuvo miles de defectos y corrupción y demás, pero en algún aspecto tuvo ideas decididamente correctas.

¿Qué medidas del gobierno actual son las que más le disgustan?

-Básicamente los nombres de los funcionarios designados. Alcanza con una referencia a sus propias carreras: el Ministro de Cultura (Pablo Avelluto), un funcionario de las transnacionales culturales. Es decir, se ha puesto a los zorros al cuidado del gallinero en muchos aspectos.

¿Tiene otros proyectos editoriales o profesionales en otros medios?

-Estoy organizando con un grupo de personas del gremio una carrera de edición en la Universidad de Avellaneda. Se está terminando de preparar el plan de estudios, se va a someter a la CONEAU (la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para que se la autorice, porque va a ser una tecnicatura, y la idea es lanzarlo con un seminario internacional en mayo sobre si se puede aprender a editar. Es una Universidad que tiene doce años de antigüedad, 6000 alumnos, una carrera de Comunicación Social y una cosa rara que es un Centro Universitario de Industrias Culturales, dentro del cual se promovió el lanzamiento de la carrera. Es posible que dé alguna materia, pero básicamente voy a dirigir.

¿Alguna vez escribió algo propio?

-En la post adolescencia hubo un intento de novela autobiográfica que quedó perdido por ahí y ahora hice una especie de memorias conversadas con la periodista Silvina Friera que fueron desgrabadas, corregidas y que estoy haciendo el editing para que aparezcan hacia mediados de año.

¿Por qué cree que autores como Quino o Fontanarrosa siguen estando tan vigentes hoy?

-Quino dice que la perduración del interés por Mafalda es la prueba del fracaso de lo que él quería, porque quiere decir que no cambió nada. Si siguen causando gracia las mismas críticas, si los mismos problemas subsisten, él no tuvo ninguna eficacia en solucionarlos. Lo de Fontanarrosa tiene más que ver con el humor popular y después hay cosas diferentes de Liniers y otros autores que la editorial fue publicando con el tiempo respondiendo a la necesidad de la gente de una visión diferente de la realidad a través del humor. La única investigación de mercado que hizo la editorial fue la de nuestra propia nariz.

Los libros en su vida ocuparon un lugar preponderante desde muy chico, pero ¿qué lugar ocupó la radio?

Soy oyente de radio desde muy chiquito. En mi casa tuvo una presencia permanente porque te permitía el mayor contacto con el mundo. Teniendo yo ocho o diez años se compró en mi casa el combinado –toca disco que tenía radio de onda corta-. Por las noches, buscaba sintonizar radios y de repente encontraba traducciones en castellano de una radio de Moscú o de China. Viviendo en el exilio, en Caracas, un amigo exiliado chileno era locutor de la única FM que había en ese momento en Venezuela, que era FM Cultural. Mucho antes que Chávez, el gobierno venezolano impedía que hubiera otras FM porque decía que se iba a comercializar el espacio. Entonces había una sola radio con programación cultural y empecé a hacer un programa de libros que grababa este locutor, Jaime Suarez, con una voz preciosa, y que iba los domingos a las tres de la tarde. Yo le mandaba el libreto, el locutor lo grababa. Vuelto a la Argentina en el ’83, estuve en un grupo de independientes que apoyó la candidatura de Alfonsín y me citó el Secretario de la Presidencia, Germán López. Yo pensé que me iban a ofrecer Eudeba, realmente, porque tenía cierto sentido. Pero me dijeron que el Presidente quería que yo dirija Radio Belgrano. “¿Yo la radio? Si lo único que sé es encenderla, cambiar el dial y apagarla”, contesté. E insistieron: “Mirá, el que está a cargo es un teniente coronel de artillería, ¿te parece que vos que sos empresario y tenés una editorial, sabés menos de radio que un teniente coronel de artillería?”. Ahí estuve dos años.

¿Cómo fue la experiencia en radio Belgrano?

Fue una experiencia totalmente revulsiva, porque había una radio, como en todos los medios, con gente muy atemorizada: nadie quería decir nada, todos temían la autoridad del interventor como si fuera a salir a castigarlos a latigazos. No era mal tipo el que estaba a cargo, dentro de lo que podía ser un militar a cargo de una radio. Lo que decidimos con el equipo que me acompañó, algunos radicales otros independientes, fue designar un gerente periodístico, que fue Jorge Palacios y a Ricardo Horvath, y armar una programación provisoria desde el 11 de diciembre que asumimos, hasta marzo que iba a empezar la programación efectiva. Estuvimos buscando lo mejor que había sido opositor a la dictadura: (Eduardo) Aliverti tenía la mañana con un movilero muy audaz y muy revulsivo que devino en lo que ahora es Jorge Lanata. Después había un programa que se llamaba Nuevos aires que tenía un elenco bastante variado donde había un abogado muy defensor de la dictadura, al que poco tiempo después le pedí la renuncia, estaba Enrique Vázquez, Diego Bonadeo en deportes, Silvia Puente… y mantuvieron ese espacio que fue muy lindo. Después un programa femenino que se llamaba Ciudadana, que hacían Julia Constenla y Marta Merkin. También había un diario de la tarde con varias estrellas del periodismo: Rogelio García Lupo en política nacional, por ejemplo. Le dimos la trasnoche, desde las doce a dos de la mañana, a un programa que nos dio muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza. Se llamaba Sueños de una noche de Belgrano y lo hacían nada menos que Jorge Dorio y Martín Caparrós: un programa totalmente original, con montaje, con sonido temático monográfico. A los pocos programas de Sueños… fue el aniversario de la invasión de Malvinas y lo hicieron un poco satírico al tema, eso motivo que un ex militar hiciera una huelga de hambre en el estudio, tomara la radio, y cosas por el estilo. O sea que… ¡Aventuras no faltaron!

Un colibrí aparece en el balcón y Divinsky se asombra, tal como un niño, la alegría es espontánea. Abre el ventanal, se escuchan cientos de pájaros y el colibrí, con su incansable aleteo, se aleja. La visión desde el balcón es espesamente verde, un paraíso de miles de árboles en el centro de Buenos Aires. El aleteo del colibrí se proyecta al infinito. Divinsky achina los ojos y lo mira irse, pero continua alegre, como si hubiera visto a un viejo amigo.

***

El programa radial “Los libros hablan” se emite los lunes a las 15 por Radio UBA 87.9.

Ene 3, 2017 | Entrevistas

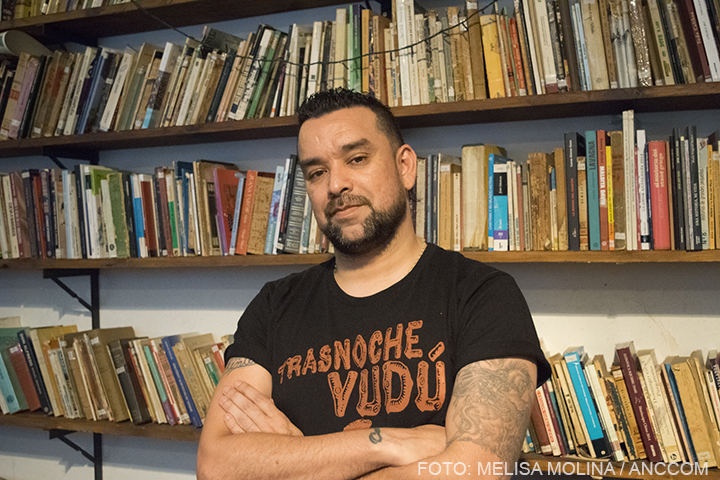

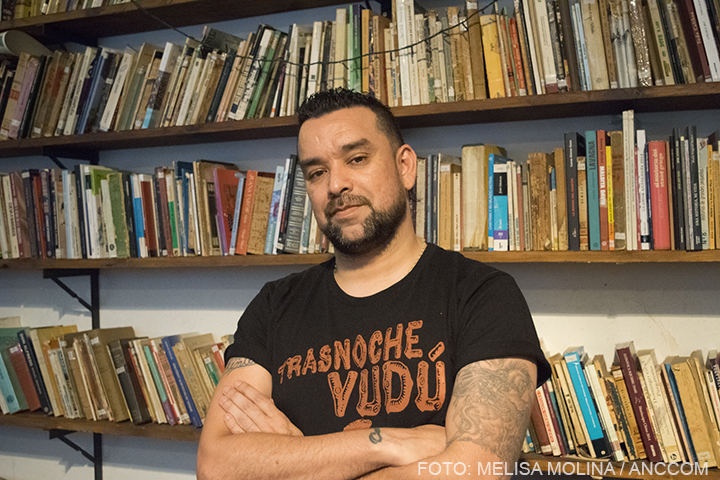

¿Qué pasaría si el bebé destinado a ser Superman cayera en un terreno baldío de Isidro Casanova? Con esa consigna nace Kryptonita, un libro que relata cómo, en la madrugada del 29 de junio de 2009, una banda de criminales llega al hospital Paroissien y se atrinchera para salvar a Nafta Súper, líder del grupo. “Me contrataron por una nueva novela y me dijeron que tenía que poner en el contrato aunque sea de qué iba a tratar. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa les dije: ‘De un Superman matancero’”, explica Leonardo Oyola.

Oyola nació en 1973 y se crió en el oeste de Gran Buenos Aires, al igual que Nafta Super y el resto de la banda. Colabora en la edición argentina del mensuario Rolling Stone y en la revista Orsai, donde entregó bimestralmente durante 2012 el folletín Cruz/Diablo. Además de Kryptonita, lleva publicadas otras siete novelas: Santería, Sacrificio, Siete & el Tigre Harapiento, Hacé que la noche venga, Bolonqui, Gólgota y Chamamé.

Debido al éxito de Kryptonita y de su adaptación cinematográfica dirigida por Nicanor Loreti, el escritor recibió varias propuestas para continuar la historia. Nafta Súper, del mismo director, será una serie de ocho capítulos que se emitirá a partir del miércoles 16 de noviembre por Space y contará por qué, diez meses después del episodio en el Paroissien, vuelve Nafta Súper al barrio, por qué se vuelve a juntar la banda.

¿Cómo surgió la idea de Kryptonita?

Estaba promocionando otro libro mío, Santería, con Juan Sasturain, director de esa colección. Nos citaron mal en la Rock and Pop, una hora antes de la que teníamos que estar, entonces hicimo tiempo en el bar de la esquina. Ahí, charlando de cualquier cosa, él me contó de los elseworlds o what if, que trasladan un personaje conocido popularmente a otra realidad. Me habló sobre un Batman que le gustaba mucho, que lo habían trasladado a la época de los corsarios, de los piratas, y que respiraba no solo el personaje Batman sino también mucho de Emilio Salgari y Sandokán. También me contó de Hijo Rojo, una historieta en la que el bebé que iba a ser Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, caía en la Unión Soviética y, por ende, se convertía en un ícono comunista. De hecho, el mundo se volvía comunista por él. Y bueno, la idea me gustó. Justo me contrató una editorial grande para escribir una nueva novela y me dijeron que tenía que poner en el contrato aunque sea de qué iba. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa le dije: ‘De un Superman matancero’. Y les encantó. El bebé que estaba destinado a ser Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, cae en un terreno baldío en Casanova y se cría en el barrio donde crecí yo. Estaba contento porque era la primera vez que acá me pagaban una plata muy importante por una novela –había tenido esa suerte solo en España–, pero cuando me puse a escribir no le encontraba el tono, no servía lo que quería hacer. Entonces me di cuenta que tenía que leer muchas historietas, involucrarme un poco más en el personaje. Pasaron tres años hasta que hice el primer borrador y la pude entregar.

“Me contrataron por una nueva novela y me dijeron que tenía que poner aunque sea un timeline, de qué iba. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa le dije: ‘de un Superman matancero».

¿Cómo decidiste situar la historia en el Hospital Paroissien?

En el medio de esos tres años fueron pasando cosas que determinaron el escenario. Una amiga muy cercana decidió quitarse la vida y se pegó un tiro con un calibre chico, entonces tuvo cuatro días de agonía hasta que finalmente falleció. Esos días estuvimos todos de vigilia, haciéndole el aguante en el Paroissien, y me volvieron muchas historias, porque es el hospital de mi lugar. Mis viejos toda la vida trabajaron en negro, no teníamos obra social, y cualquier cosa que nos pasaba nos atendíamos ahí. Y bueno, en ese momento decidí que la novela se iba a situar en el Paroissien y que Nafta Súper iba a llegar malherido. Y lo que me pareció interesante, al lado de otros libros que ya había escrito, fue poner al médico como narrador principal. Quería jugar por un lado con eso y, por otro lado, con las voces polifónicas. Aparentemente el narrador principal es el Tordo, pero después van apareciendo los otros personajes, los otros héroes contando la historia de Nafta Súper.

El Tordo es un “nochero” que pasa cuatro días sin dormir pagado por los médicos titulares para que cubra sus guardias. ¿Te enteraste de este tipo de prácticas durante los días que estuviste en el Paroissien?

Algo ya sabía porque me habían comentado, pero ahí lo terminé corroborando. Tenía un conocido que estaba laburando en el hospital y nos reconoció. Le contamos con quién estábamos y pasamos varios días con él. Le pregunté por los nocheros, si era un mito o si era realidad. Y me contó: era realidad, lamentablemente.

Al principio la novela estaba basada solo en Nafta Súper, ¿cómo decidiste incluir a la Liga de la Justicia?

La primera versión que escribí se volvía involuntariamente una parodia, tanto de los superhéroes como de La Matanza, y yo no quería que pasara eso, sobre todo con La Matanza. Me daba cuenta que me estaba metiendo con algo que no quería criticar. Lo poco que había leído de historietas hasta el momento me había parecido muy bueno, muy fascinante, entonces no me quería burlar ni a palos. Además de la tragedia de mi amiga me pasó otra cosa, que yo también digo que fue una tragedia personal –en broma– y es que no salía Lost, la serie. No lo hacía porque por primera vez hicieron huelga los guionistas, y ahí es que la mayoría de las series pasaron de tener 24 episodios por temporada a 13 –y ahora los reducen más todavía, porque se dan cuenta que los escritores tienen un control muy grande. Entonces leí una nota increíble, del periodista Marcelo Stiletano, que hablaba en ese momento de lo que estamos viviendo ahora: el advenimiento de la era dorada de la serie. Decía que a lo que más se le daba importancia era a las historias, y que entonces todo lo que estaba flojo en el cine iba a interesar para la televisión y que actores y directores que estaban acostumbrados a trabajar en el cine pasarían a la TV. Fue muy visionario Stiletano. Pero lo básico que contaba él era que antes, sobre todo en las series de los 70 y los 80, todo pasaba por la estrella. Cuando la estrella quería un aumento y no se lo daban, no se presentaba al set de filmación. ¿Entonces qué pasaba? Como el capítulo semanal se tenía que emitir igual, se hacían refritos: esos son los famosos capítulos en los que los protagonistas son los personajes secundarios de la serie y, por lo general, evocan recuerdos, hay flashbacks. Utilizan escenas del personaje principal, que no vino a grabar, de otros capítulos. Decían que el recurso más fácil, y el más repetido para las series policiales, era juntar a todos en la comisaría y que viniera el jefe y dijera “acaban de herir a tal personaje”. Corte: todos en el hospital esperando que salga de la operación y diciendo “él es duro, va a aguantar, porque ¿te acordás aquella vez que peleamos contra tal?”. Y yo pensé: `¡Eso está buenísimo!` Ahí hay una forma de narrar, de contar a un ausente. Entonces me di cuenta que quería usar lo del hospital porque era muy vívido lo que estaba pasando ahí, con esta conocida, y que estaba bueno que arranque con el doctor, pero que los que terminen contando sean ellos, los personajes de la Liga de la Justicia. En ese momento yo venía mirando los dibujitos animados de Cartoon Network con mi nene, entonces agarré y empecé con eso. Después me di cuenta que el Ráfaga tenía que ser el que contara la cosa más zafada, o más idealista de Nafta; que Federico tenía que ser el más terrenal; y que Lady Dy lo contara como lo que es, una mujer enamorada. Y no solo como una mujer enamorada, sino como alguien que quiere mucho a la otra persona, como hablarías vos de un amigo o de alguien que querés un montón, que incluso cuando estás contando los defectos hasta lo apañás, por ese amor que le tenés. Entonces me pareció interesante contarlo a él desde esos tres puntos de vista, y que el narrador que aparentemente era el principal hasta ese momento pasara a ser testigo junto con los lectores.

Kryptonita tiene doble lectura, una realista y otra más fantástica. ¿Cómo hiciste ese balance?

Eso tenía que ver mucho con mi pareja. Ella te pregunta “¿Superman es el que vuela, no?”. Entonces uno dice listo, ya está, está genial que ella pueda leer tranquila, seguir toda la historia y que aunque no enganche ninguna referencia de las historietas no se quede fuera de la fiesta. Hay algo que a mí no me salió, y me hago cargo. Mi intención en Kryptonita era que el lector tomara postura. O son todos delirios de un médico drogado, que lleva cuatro días sin dormir y experimenta alucinaciones, o son superhéroes. Y la verdad es que todos se tiraron para el lado de que eran superhéroes. Porque me parece que, en el fondo, como es una propuesta de ficción, todo lo que queremos creer es en lo mejor, en lo que no va a ser ordinario. En el aspecto realista, la gran victoria que tiene la novela son los vínculos entre ellos, la amistad. Eso, sean superhéroes o no, es algo que me parece muy reconocible en todos.

Esa amistad es la que salva a Nafta Súper y al resto de la banda. ¿Cómo ves que se dan este tipo de vínculos en el lugar donde creciste?

Es muy difícil el tema de criarte en ambientes así. En alguna cosa, aunque sea menor, terminás incurriendo en lo que se conoce como laburo por izquierda. Porque la calle tira, hay mucha injusticia, y dan ganas de romper con ciertas normas. En ese aspecto son muy importantes los amigos, porque primero te van a mostrar todos los otros caminos para que no sigas ese; y si no, te va a acompañar en las malas. Son elecciones de vida y me parece que ellos, en el fondo, si pudieran hacer otra cosa la harían.

Kryptonita cuestiona los estereotipos e inscribe a los personajes en la trama social de la que son parte…

Se estigmatiza mucho, y es muy fácil enseguida marcar al pobre. Eso no pasa solo hoy, es en general. Creo que se acentuó muchísimo más durante la dictadura, cuando se invisibilizaron las villas. Cuando tapas algo, estás negando un problema. Y el mayor problema que había en ese momento y que sigue hasta ahora, además de las privaciones de derechos humanos, es el crecimiento absoluto de los extremos de pobreza que hay en el país, que son tremendos.

Lady Di también problematiza las estigmatizaciones, ¿cómo construiste su personaje?

Me basé en personas conocidas. Pensé en aquellas que para mí fueron muy valientes en su momento, porque eligieron una identidad. Ahora no digo que sea fácil, porque eso siempre va a ser muy movilizante, pero el contexto social actual ayuda muchísimo para alentar a la elección. A mediados de los 80, con la vuelta de la democracia pero con la todavía fuerte presencia militar, era muy duro. Tenemos que pensar que hasta casi finales de los ochenta, en nuestro país al sida se le decía “la peste rosa”. Había un error de información tremendo, ya que se decía que solo a los homosexuales les podía agarrar. Y era terrible, nada que ver. Entonces me parece que lo más interesante que tiene Lady Di, que la convierte en una verdadera heroína, es cuando ella descubre su identidad, la adopta, está orgullosa y feliz, en un ambiente que de por sí era hostil. Pero no solamente porque era La Matanza en los ochenta, sino porque el país era así.

«Mi intención en Kryptonita era que el lector tomara postura. O son todos delirios de un médico inmaculadamente drogado cuatro días sin dormir y que está experimentando alucinaciones, o son superhéroes».

En el principio del libro, un chico gravemente herido llega al hospital y lo dejan morir, ¿ese episodio está basado en alguien de tu barrio?

Si, y lo digo con nombre y apellido. Es Lucas Navarro, el orejón. Lo lincharon en Los Pinos. Quise poner esa historia porque yo me considero un hijo orgulloso del barrio Los Pinos, pero creo que tenemos una deshonra enorme que es que ahí se linchó, y eso bajo ningún punto de vista se hace. Dividió muchísimo a toda una generación, porque padres de compañeros de él de la escuela lo lincharon. La mayoría de los profesores renunciaron, la noviecita de él y parte de los chicos se enfrentaron con sus compañeros por lo que pasó. Fue algo terrible. Parece que es una noticia de un día en la agenda policial de cualquier noticiero, pero son cosas que quedan para siempre. El barrio no se olvida de lo que pasó, pero el resto del mundo sí. Entonces para mí era una manera de decir: “No nos olvidemos que esto pasó y fue terrible. Que no se repita”. Lamentablemente, con intervención policial mucho más directa, después terminaron pasando otras cosas terribles, como lo de Luciano Arruga, el Tonchi, y muchos otros pibes.

Una escena que condensa la exclusión y la invisibilización de la pobreza es aquella en que la madre de Nafta Súper le dice en su niñez: “Las calles acá son de tierra, hijo. Por eso no puede venir a tomar la leche Carozo con nosotros”…

Eso fue muy loco, porque me parecía que contar algo de cuando eran chicos era una manera de humanizarlos. Metí algo muy personal, la parte de la infancia es muy autobiográfica. Yo siempre tuve esa ilusión de que fueran, y nunca fueron. Y mi vieja me decía eso, que las calles ahí son de tierra, por eso no iban a venir. De hecho, a mis viejos recién les asfaltaron en el 2013, hace tres años. Están contentos, pero fue mucho tiempo, pasaron más de 30 años de ese recuerdo. Kryptonita es el más autobiográfico de mis libros. Toda la relación de Nafta con el hijo es prácticamente la que tengo con mi nene. Incluí diálogos que teníamos con él, cosas que hacíamos en ese momento. Toda la parte del baile también es autobiográfica (risas).

En el final del libro, la banda de Nafta Súper especula con la posibilidad de que los policías decidan no matarlos porque están las cámaras de Crónica transmitiendo en vivo. ¿Cuál es tu opinión sobre la policía en nuestro país?

A mí de chico se me enseñó –y esa fue mi mamá antes que la calle y antes que mi viejo– que si yo necesitaba algo jamás le pidiera a la policía. Así que si hablamos desde lo social tenemos toda una pila para decir por qué no la policía. Y desde lo ficcional tenemos el decálogo de Gamerro, que es excelente. Gamerro arranca diciendo que el culpable en la literatura nacional siempre va a ser la policía. Para mí es eso. Un hecho que cito al pasar, y que no desarrollo porque no era nodal para lo que estaba contando en Kryptonita, es lo que pasó en el Banco Nación de Ramallo (n.d.r.: se refiere a la masacre del 17 de septiembre de 1999 en la que dos rehenes y un ladrón murieron bajo balas de la Policía bonaerense). Fue vergonzoso, por cómo se tapa toda la zona liberada y cómo deciden matarlos a todos. No les importó nada, fue un fusilamiento. Uno ve las imágenes del auto, cómo fue avanzando, y cómo le tiran todos, y es vergonzoso. El caso de los Pomar, en 2009, también es terrible. Hay una teoría muy fuerte de que a los Pomar los atropelló un patrullero manejado por la mujer del comisario. Ella los chocó, y por eso los mantuvieron ocultos, los dejaron morir. Uno agarra y dice: “¡Si pasó eso, Dios mío!”. Al baqueano que termina encontrando el auto le dan una paliza tremenda. Hay una denuncia de pasajeros que habían visto el auto tumbado desde micros de dos pisos que pasaban por la ruta. ¿Y en teoría rastrillaron todo durante nueve días y no lo vieron? El tema de la policía es muy tremendo.

Debaten también sobre la presencia de las cámaras de televisión…

Claro. La banda de Nafta Súper se la está jugando, porque dice que estos tipos no van a querer ejecutarlos delante de las cámaras. Pero, por otra parte, depende del jefe de turno que esté ahí, si el tipo piensa que es un golazo o no que los maten en vivo. Hay un documental sobre el diario Crónica que es genial y se llama Tinta roja. Tiene toda una parte donde uno de los jefes de seccional está diciendo: “¿Pero se murió o no se murió el policía? Porque si se muere es noticia, sino no”. Y está a lo largo de 40 minutos preguntando lo mismo, es muy duro.

¿Qué sentiste con la recepción que tuvo el libro?

Mucha alegría, porque era la octava novela que publicaba –la sexta en el país–, y esa fue la primera que me empezaron a leer en el oeste. Fue re lindo, empecé a ir mucho al oeste por eso. Además, Kryptonita me llevó a escuelas, universidades, unidades penitenciarias, y a muchos lugares del país y de afuera. Estoy muy agradecido.

¿Cuándo comenzó tu interés en la literatura?

Empecé de grande a leer, a los 16 años. Hay una anécdota que cuento mucho, que es que en el verano de 1989 hubo una crisis energética enorme en el país. Se cortaba la luz por áreas programadas. Era re amargo, no tenías la tele, no podías escuchar música, y lo único que quedaba era jugar al fútbol. Y ahí me vengo a enterar, porque uno se miente mucho con eso, que no era bueno con la pelota. Te dejaban afuera y era tristísimo, porque además era el momento que tenías para hacerte el lindo con las vecinas. A mí me gusta mucho el fútbol, pero bueno, era un bajón. No teníamos electricidad para la música y la tele, y yo tenía que preparar una materia que me había llevado. En ese momento era distinta la forma de calificar en la escuela. Era con letras y tenías objetivos, no es que promediabas las notas. Y tenía un objetivo que me había llevado de vago, por no haber leído y porque, en realidad, andaba de amores con una piba. Tenía que preparar tres cuentos de Crónicas Marcianas. Los leí y me encantaron. Ahí me enganché con la lectura. Me acuerdo que agarré la bicicleta y fui a ver a un compañero que era al que todos le hacíamos acoso escolar, era el nerd. Yo lo veía leer mucho en la escuela, en los recreos, y entonces le fui a pedir libros. Y me enganché leyendo ciencia ficción. Y después, un día me llevó al Parque Rivadavia. Nos colamos en el tren, fuimos al parque, un flash, me encantó. Él ahí compraba mucho, y yo me empecé a comprar mis primeros libros, los policiales. Mis viejos veían con buen ojo que comprara libros, que leyera, porque yo ya andaba chupando para esa época, así que eso también los tranquilizaba. Y de ahí no paré de leer. Me acostumbré mucho en ese momento a la literatura de saldo, y después, cuando fui más grande y empecé a trabajar, me pude comprar los libros que yo quería. En este momento, lo que me engancha mucho es leer a los escritores nuevos.

El año pasado se estrenó la película Kryptonita, ¿cuál fue tu participación?

Claudia Piñeiro, una gran amiga, me dijo que no me metiera en la adaptación del guión así lo disfrutaba más. Si bien Nicanor Loreti desde el minuto cero me hizo partícipe de tod, y me había dicho que laburara la adaptación con él y con Camilo de Cabo –que terminó siendo el guionista principal–, preferí quedarme afuera. Cuando empezó el rodaje fui; después de los primeros días los técnicos y actores me llamaron aparte y me dijeron que ellos habían laburado en otro momento con adaptaciones de novelas y habían visto muy mala relación director-escritor, y que conmigo veían que era todo lo contrario, que a ellos les gustaba que yo estuviera en el set. Así que me dijeron si podía ir las tres semanas que quedaban. Colgué todo y fui, fue una experiencia hermosísima. Tuvimos ahora la suerte de repetirlo con la serie. Pero esta vez sí estuve más involucrado en todo.

¿Cómo surgió la serie Nafta Súper?

Ya se nos habían acercado varios después de lo que fueron las proyecciones de la película en Mar del Plata, que armaron mucho revuelo. Veían que todo el mundo se quedaba con ganas de más. Entonces si bien yo había hecho la promesa de no hacer otra novela con este universo, sí estaba dispuesto a seguirla en cine o televisión. Ya desde el rodaje estaba la broma cariñosa de “ponete a escribir la segunda”, y ese tipo de cosas. Dijimos que sí a Space porque ellos eran los que nos dejaban traer a todos los técnicos. Lo importante para nosotros era volver a juntar a toda la banda, tanto delante como detrás de cámara. Y bueno, por suerte salió. Fue muy exigente, fue como hacer tres películas. Pero con mucho presupuesto, no como Kryptonita que fue independiente. Con Nicanor hicimos la historia completa. De los ocho guiones escribí tres yo solo, y los otros cinco con un coguionista, para llegar con los tiempos.

¿Sobre qué será la serie?

Son diez meses después de lo que pasó en el hospital. Por qué se vuelve a juntar la banda, por qué vuelve Nafta Súper al barrio. El único actor que no pudo ser de la partida fue Nico Vázquez, justo tenía el rodaje de La Ultima Fiesta. Era todo un tema tratar de juntar a los diez actores en los mismos tiempos. A último momento nos sentamos y se bajó.

¿Estás trabajando en un nuevo libro?

Esta medio difícil porque hace cuatro años que vengo con un libro nuevo que transcurre en una unidad penitenciaria femenina y que sale de todas mis idas y vueltas con relación a los talleres. Yo no doy talleres en las unidades penitenciarias, pero voy porque ahí dan libros o relatos míos. Y es híper amargo todo eso, muy oscuro. Tiene una energía diferente a Kryptonita, entonces tanto el rodaje y el estreno de la película, como el de la serie, me alejaron de esa escritura. Nosotros hicimos esta temporada de Nafta Súper cerrándola. Si ellos después quieren hacer una segunda temporada, no pienso abrir el archivo de Word porque me es muy frustrante empezar de vuelta con el universo y después cortarlo. Además yo a la hora de escribir soy así: investigo, pruebo bastantes cosas, y después me encierro cuatro o cinco meses hasta sacar un primer borrador. Quisiera volver con esta porque también me aparecieron otras historias de largo aliento que quiero hacer.

Actualizado 1/11/2016

Oct 19, 2016 | inicio

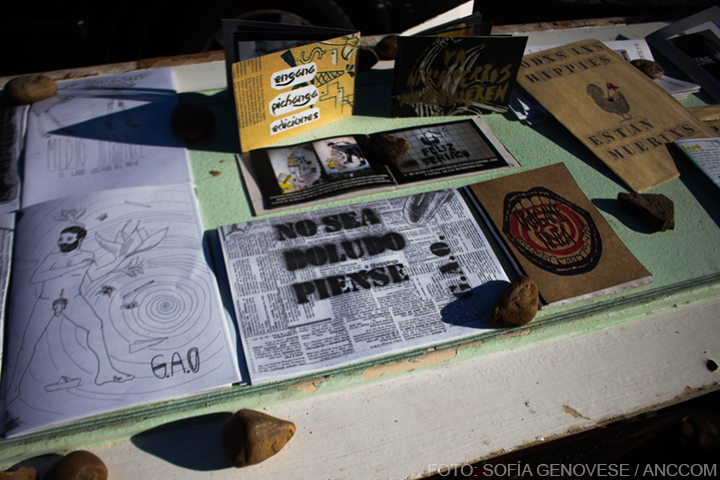

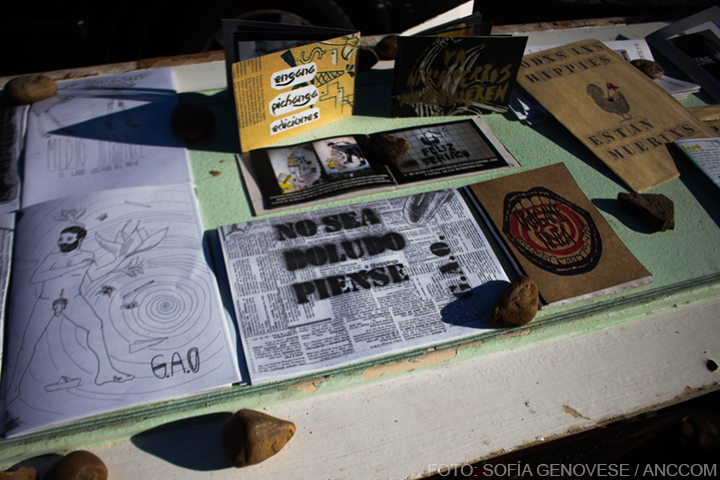

Sobre una tela en el piso había cartas en tamaño de postal con diferentes dibujos abstractos, alrededor de un cartel que decía «Oráculo». La joven que estaba sentada las juntó formando el mazo, lo mezcló y luego tiró una de ellas: «Tiene que ver con la expresión, ofrecer los colores al mundo que se habita y que me habita, organizar los elementos del entorno a la manera propia. Es la tarjeta ‘innovar universos'», dijo Ruth Rajchenberg, la creadora de la obra. La carta parecía significar ese instante de la Feria del Libro Independiente dando su propio color, dándose el permiso de existir, de expresar algo más en la ciudad. La sede fue el espacio IMPA (Industria Metalúrgica y Plástico Argentina), la fábrica del barrio de Almagro recuperada por sus trabajadores en 1998, en la que se sigue fabricando aluminio y además funciona un centro cultural que brinda talleres, una radio y un canal de televisión, entre otras cosas.

La feria se realizó en la calle, mientras en el centro cultural sucedían obras de teatro y talleres, que acompañaron la programación de la feria. La FLIA, nombre que se le da por sus iniciales, comenzó en 2006 y se construyó como un colectivo de artistas y escritores que se reúnen para crear un espacio propio de intercambio y manifestación cultural sin patrocinadores y abierto para exponer y asistir. La muestra es gratuita y su fin es compartir pensamientos y arte popular y estimular que broten expresiones fuera del mercado editorial.

Mientras expositores y lectores se mezclaban entre las mesas, en los tres micrófonos dispuestos en el medio de la cuadra pasaban bandas a cantar, a hacer poesía, o monólogos. «Hay que meter a los chetos presos, el otro día pasé por un country y no se veía ninguna antena de DirecTV, se quejan de que no tienen dólares pero todos tienen Netflix. Los tienen que encerrar desde la cuna, para eso es Prosegur. Son así, nacen con el corazón con IVA. Ojo, que yo no odio los blancos de piel, odio los blancos de alma», narraba el actor Maxo Garrone, quien conoció la feria a partir de haber ido a otros eventos alternativos. También sonó rap con la banda Malos Modales: «Primero escucha, segundo lee, si comprende el mensaje te pregunto así se aprende y por ende es que hay tanta gente inconsciente, por la potencia mundial destructora de mentes, más conocida como Internet que pudrió rápidamente gran parte de este planeta».

El medio alternativo Radio Semilla FM 106.5 transmitió el evento en vivo, bajaron los equipos desde el cuarto piso del IMPA, donde funciona la radio, y esta vez la hicieron abierta en la calle. Pasaban escritores y escritoras a leer poemas, fragmentos de sus libros, y a contar sus proyectos, como fue el caso de Andrés Demichelis, quien habló de su proyecto Guía Té. La radio está relacionada con la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), y durante los días de semana, de 10 a 12, tiene un programa llamado Enredando las mañanas que se emite, cada vez, en una radio distinta de las que integran la red. «Queremos que la radio se identifique con un variopinto de carácter popular, y no con algún sector específico. Buscamos no sólo transmitir la radio desde las cuatro paredes, sino darle participación a la gente que hace cosas y sobre todo que pelea, como el evento de hoy. Le diríamos que no a algún programa auspiciado por alguna marca, o a uno de política partidaria, más allá de lo que independientemente cada uno milite y piense, porque creemos que tiene que haber variedad, y no llegaríamos a cubrir todo», dijo a ANCCOM Juana Laguna, integrante del programa radial Gremiales.

La sede fue el espacio IMPA (Industria Metalúrgica y Plástico Argentina) la fábrica del barrio de Almagro recuperada por sus trabajadores .

La música y la radio en vivo se entremezclaban con las conversaciones de quienes paseaban mirando los libros. Había publicaciones de humor, infantiles, feministas; poemas, novelas, fanzines, entre otros. También había ediciones ilustradas con serigrafía, con tapas de cartón de cajas de ravioles, con plástico, con tela, y todo tipo de material artesanal y también en formato tradicional. «Escribimos desde la identidad que habitamos», dijo una integrante de la editorial Profundo, que además tiene varios libros de imágenes, por lo que despierta en ella la fotografía. Además de los libros, había comida vegana, billeteras artesanales, bolsos hechos con sachets, toallitas femeninas hechas con tela para ser reutilizables, entre otras cosas.

En la mesa de Queriendo ser colibrí, donde estaban los libros de cuentos y poemas de Sofia Zurueta, su hermano Joaquín Zurueta repartía volantes en apoyo a la campaña por la expropiación de la gráfica Madygraf, gestionada por sus trabajadores hace dos años. La fábrica logró media sanción de la expropiación en Diputados, pero los trabajadores aseguran que si la lucha no continúa se corre el riesgo de que pierda estado parlamentario, como ya pasó una vez, y se perderían doscientos puestos de trabajo.

Integrantes de Abanico de artistas caminaban maquillados y disfrazados entre los demás. Se trata de un grupo que se reúne a hacer poesía, stand up, teatro y baile los últimos sábados de cada mes en La casa de los chasquidos, en Villa Crespo. Como ellos, abundaban los artistas en la feria: la calle se convirtió en un gran escenario.

Actualizado 18/10/2016