Mar 3, 2022 | Culturas, Destacado 3, Entrevistas

¿Por qué un texto político se convierte en un éxito editorial? Ezequiel Saferstein se hizo esa pregunta para desarrollar su tesis doctoral, que después convirtió en… un libro.

Ezequiel Saferstein es Magíster en Sociología de la Cultura por el Idaes/Unsam y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es investigador del Conicet en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI/Unsam) y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En ¿Cómo se fabrica un best seller político? La trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública (Siglo XXI Editores) analiza aquella categoría de libros y su impacto en la sociedad.

¿Esta obra la escribiste con la intención de que sea un best seller político?

No, (se ríe). El libro es el resultado de una tesis de investigación de varios años del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hay una intención de proponer una mirada sobre la política, la cultura y el mundo editorial que tenga una llegada más amplia, a un público que le interesen las ciencias sociales, pero que no venga necesariamente de ese ámbito o no consuma artículos académicos.

¿De qué manera inciden en la agenda pública los best seller políticos?

Se instaló la idea de que la gente ya no lee o que los libros fueron reemplazados por otros medios, como la televisión o la radio, u otras plataformas de comunicación, como las redes sociales y los portales digitales. Lo que descubrí en mi investigación es que no hay tal reemplazo sino que el objeto libro sigue siendo un artefacto cultural relevante que pasó a convivir con otras plataformas. Los autores de best seller no son sólo autores de libros, también intervienen en otros espacios. Se arma un circuito donde diferentes medios de divulgación se van complementando y te encontrás, por ejemplo, a un autor de best seller político que conduce un programa de radio y, a su vez, escribe una columna los domingos en el diario. Así se conforma un dispositivo de comunicación potente, donde el libro se destaca entre las distintas plataformas y es valorado por la sociedad argentina. Un autor de libros gana un mayor prestigio dentro de este circuito comunicacional.

Los lectores no suelen pensar que el libro que van a leer fue un fenómeno planificado para vender, como mencionas. ¿Creés que todo best seller cumple con ese requisito de ser construido con la intención de captar la atención de un segmento de la sociedad en un determinado momento histórico?

La dinámica del best seller es muy compleja y la demanda es contingente, no es unilateral. Defino como fenómeno planificado a esa búsqueda permanente del sector editorial, es decir la industria cultural y del entretenimiento, las empresas transnacionales y los editores, de encontrar el tema, el libro o el autor que terminará posicionándose en el mercado. Comercialmente se suele apostar a determinados autores que tienen una presencia importante o un piso de venta ya consolidado. En ese caso, sí es planificado porque no hay tanta sorpresa como sí la hay con autores poco conocidos que logran llegar a un best seller político. Las apuestas más conservadoras pueden ser con autores como Luis Majul o Marcos Aguinis, que tienen un segmento social garantizado y cuentan con mayor posibilidad de divulgación. Sin embargo, las grandes editoriales tienen muchísimos sellos y necesitan nutrirse de autores prestigiosos, como *escritores nobeles* de Literatura, que no suelen ser los que generan mayores ganancias, pero hacen a la complejidad de las grandes industrias culturales y le agregan valor a su catálogo.

En el capítulo “El best seller sale a la calle” citas a la socióloga Eva Illouz, que realizó un estudio sobre el éxito de la novela Cincuenta sombras de Grey, quien afirma que “un best seller existe porque capta valores y actitudes, o bien dominantes o bien subyacentes, que transitan nuestro inconsciente social”. ¿Creés que esta habilidad o cualidad aplica también para los best sellers políticos?

Sí, los best seller captan el humor social, algo que quizás se intuye pero todavía no está materializado, esa es la relevancia y habilidad de los editores. Sabemos que hoy las empresas de big data logran predecir consumos de la gente a través de la información que recogen los algoritmos y con ese conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores se logran vender los productos. En el periodo que abordé, los editores siguen siendo muy valorados en tanto agentes sociales o intermediarios culturales que pueden identificar cuál es el tema, autor o libro que va a funcionar a partir de su “olfato” o capacidad de análisis editorial sobre la coyuntura y la audiencia de ese momento. Un ejemplo de esto son los libros publicados sobre los años ‘70 que se publicaron en pleno auge de las políticas de memoria, verdad y justicia del gobierno kirchnerista, que tienen una visión reaccionaria y, en algunos casos, cercana a la posición militar, como las obras de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel, o los títulos publicados entre 2007 y 2009 por Juan Bautista Yofre. Son libros con un éxito editorial sin precedente, que se comercializaron en firmas muy grandes que lograron identificar un interés social y se convirtieron en best seller. Si lo miramos retrospectivamente, podemos observar que este éxito editorial fue incorporado en el gobierno que vino después, en 2015 con Macri. Un caso concreto fue el de Pablo Avelluto, ex director general de la editorial Sudamericana que se dedicó a estudiar y detectar las temáticas de la discusión política que circulaban en la sociedad, se constituyó como una figura clave de la gestión macrista. Ciertos temas y autores anticiparon lo que luego se hizo efectivo con el voto en el 2015. Esto es una muestra de que el mundo editorial es otra dimensión desde la cual se puede mirar el escenario político.

Por nombrar sólo algunos títulos: Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991), Argentinos (Jorge Lanata, 2002), Fuimos todos (Juan Bautista Yofre, 2006), Operación traviata: ¿quien mató a Rucci? La verdadera historia (Ceferino Reato, 2008), El dueño (Luis Majul, 2009) y Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019)…la característica en común de estos éxitos editoriales es que tienen un discurso opositor al gobierno de turno. ¿Sólo es posible un best seller político que tenga un tinte contrahegemónico?

Es cierto que los autores que los principales best seller políticos apuntan a un discurso contrario al gobierno de turno. Cuando salió Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991) toda la editorial Planeta ofrecía libros que hablaran sobre la corrupción del gobierno menemista. Durante el gobierno de Macri, el principal best seller fue Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019) con un discurso “opositor” se presentó como un elemento que permitió repotenciar la figura de Cristina y fue una herramienta para la campaña presidencial de 2019. Los editores coinciden que los libros antikirchneristas venden mejor por el segmento social que compra esos libros.

Más allá de la construcción de estos artefactos culturales para distintos públicos, ¿los lectores argentinos están preparados para consumir una lectura política desintencionada de las tendencias sociales y con los intereses puestos en la búsqueda de la verdad y no en un fin meramente lucrativo?

Sí, hacia el final del libro cierro un poco con esa idea. Gran parte de esos libros, de los best seller políticos, se escriben muy rápido. Hay una idea de que es preferible que salga rápido y con menor calidad porque son temas muy coyunturales. Existe la tensión entre el fin comercial y la búsqueda de incidir en una época. Pero también se pueden encontrar obras con un mayor tiempo de elaboración en editoriales de menor tamaño, como la editorial Marea o en la colección especial de Siglo XXI, Singular, que se publicaron varios libros que tienen una relación distinta con la coyuntura y otra pretensión de profundidad, como sucedió con Gabriel Vommaro o Paula Canelo, entre otros. Las editoriales tienen que hacer ese balance entre el tiempo de publicación y la calidad del libro, y esto último puede repercutir en su éxito.

Feb 18, 2021 | Culturas, Entrevistas

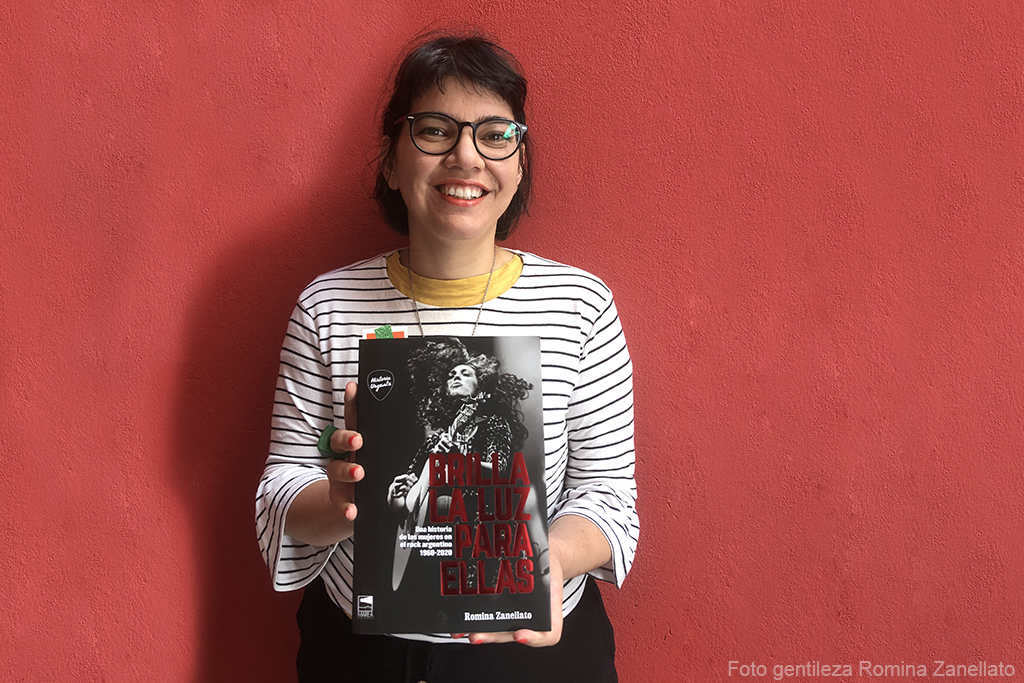

“Alumbrar la historia que permanece oculta”, dice Romina Zanellato en el prólogo de su último libro. Brilla la luz para ellas (Editorial Marea) que es parte de una búsqueda incasable por revelar las historias no contadas. En un género musical dominado por las voces masculinas, la autora pone el foco en aquellas mujeres y disidencias que también fueron parte del nacimiento del rock nacional y su desarrollo hasta estos días.

Como periodista especializada en música y militante feminista, Zanellato sabe bien lo difícil que es insertarse en un campo tomado por varones. Junto a otras compañeras, conforma el portal digital LatFem, donde a diario construyen un relato de acceso gratuito y con perspectiva de género. Brilla la luz para ellas es el segundo libro de la escritora y fue realizado a partir de un proceso artesanal para encontrar las voces que fueron calladas durante seis décadas. Esta genealogía de mujeres en el rock argentino está hecha “con el interés y la responsabilidad de saber de qué estoy hablando como militante y periodista musical”, dice Zanellato.

Respecto al panorama musical actual, resalta que los varones hacen música gracias a las inversiones de las discográficas. En cambio, las mujeres componen a pesar de no tenerlas. Y agrega: “Es una infantilización muy grande hacia nosotras creer que el talento no tiene una inversión detrás”. Sin embargo, destaca que cada vez son más los espacios donde se da lugar a nuevas voces e identidades, y eso “es a beneficio de todos”.

¿Cómo nació la idea de este libro?

En LatFem, con mis compañeras, intentamos siempre repensar la historia y todas las historias posibles desde una perspectiva feminista. Sostenemos que las historias oficiales fueron contadas por varones y si no hay mujeres es porque no se las consideró como voz válida. Entonces, el ejercicio que hacemos, comprometidas con crear una memoria feminista, es repensar quiénes fueron las que estuvieron y contar esa historia. Un poco eso fue lo que me motivó a escribir el libro. Y otro poco fue que yo, como periodista de música, no tenía tan clara la genealogía de las mujeres en el rock. Era un libro que quería leer y no lo encontraba. Hay un único libro anterior de mujeres en el rock, que salió en el ‘90, que es de una colega que se llama Karim Gonzalez, Mina de Rock. Entonces dije: “Bueno, tal vez lo tenga que escribir”. Con el interés y la responsabilidad de saber de qué estoy hablando, porque no puedo ser periodista de rock y feminista sin tener idea de quiénes son las primeras mujeres. Así nació.

Recién decías que la historia está escrita por varones. ¿Cómo es el proceso de encontrar esas otras historias que no están contadas?

Fue complejo y muy emocionante. Ese proceso de investigación fue la mejor parte. Hice unos afiches en la pared donde tenía una línea de tiempo por partes. Cada libro que leía y había el nombre de una mujer lo subrayaba, lo localizaba en esa línea de tiempo y me ponía a investigar a full quién era en los archivos de la revista Pelo, de las Pinap, del Expreso Imaginario, de Semana Gráfica. Agarraba los libros de los primeros años del rock nacional. Hay unos libros de Ezequiel Ábalos, que se llama Rock de Acá, que menciona a varias mujeres. Obviamente el de Marcelo Fernández Bitar, Historia del Rock en Argentina, también menciona algunas. Pero son apenas menciones; entonces, era tomar esa información y después ampliarla con lo que podía aparecer en alguna revista vieja, preguntándole a gente, escuchando los discos, localizarlas y entrevistarlas. Todo ese proceso fue muy lindo y me llevó mucho tiempo. Fue muy artesanal.

¿En qué momento decidís que es suficiente información y te pones a escribir?

En realidad escribí mucho más y tuve que borrar porque me pasé, me emocioné. El libro tiene 500 páginas, es muy extenso, y escribí 200 más que tuve que cortar porque si no era ilegible. El proceso de escritura tiene mucho de reescritura y edición. Yo me daba cuenta de que me estaba yendo a otro lugar y empezaba a cortar. El libro habla de las mujeres en el rock, de las mujeres músicas, las trabajadoras, de las periodistas, de la mujer en el rock. Y paralelamente es la historia de los feminismos porque tiene un corte feminista todo el texto, desde la primera palabra. No es un libro sobre los varones en el rock y eso lo tenía que recordar todo el tiempo. Porque hay tanta información y tanto que sabemos sobre esos momentos desde que existe el rock me iba sola ahí. Entonces me decía: “Esto ya fue contado millones de veces, volvé a tu eje”. Ese es un ejercicio que tenía que recordarme todo el tiempo: que estaba hablando de las mujeres, no de las canciones de los varones ni de cómo eran los vínculos entre hombres. Todo eso ya estaba retratado. Cada dos por tres tenía que volver al cauce porque uno tiene un montón de información que fue acumulándose en la vida y de las mujeres no hay prácticamente nada. Eso me costó pero creo que lo logré.

Y debe haber sido particularmente difícil en las primeras décadas que aborda el libro porque muchas mujeres aparecen gracias a que tienen vínculos con varones; esposas, por ejemplo.

Sí, igual eso hace a la historia de las mujeres. Por ejemplo, en la década del ‘70, las mujeres que logran grabar un disco son las que, en general, eran pareja o hermanas de ciertos músicos consagrados. Entonces eso lo tengo que contar porque en realidad lo que estoy diciendo es que el acceso al estudio de grabación estaba completamente limitado para las mujeres. Únicamente a través de sus novios, parejas o hermanos podían llegar a grabar un disco. Eso habla del techo de cristal, el inacceso a herramientas técnicas, a tecnología, a la inversión de dinero para grabar un disco.

¿Era una particularidad del rock? Porque había acceso de mujeres en otros géneros musicales.

Sí, por supuesto. Había muchas mujeres en el pop; por ejemplo, El club del clan. Siempre hubo mujeres haciendo música, ni hablar del folklore. El rock tiene esa característica: desde el inicio quienes fueron reconocidos como voces autorizadas eran varones. Todo el libro habla sobre eso, sobre la discriminación y sobre lo complejo que fue para esas mujeres que persistieron e igual quisieron hacer su música, hacerlo en un ambiente completamente hostil, machista y que las expulsaba.

En el libro mencionás la beatlemania y cómo eso le permitió a la mujer expresar su deseo sexual.

La sexualidad sigue siendo algo privado ahora, imaginate en los ‘60. Hasta ese momento las mujeres no podían llegar a la universidad, solamente eran maestras o enfermeras. Recién ahí empiezan a entrar a otras carreras no tradicionales para la mujer en ese momento. A partir de ahí empieza a producirse la independencia de la mujer, aparece la píldora anticonceptiva, coger por placer. Y aparece John Lennon. Me parece que fue muy revolucionaria esa demostración de histeria, de amor, de calentura en público. Lo ves en las filmaciones de esa época, como cuando Los Beatles bajan del avión en Nueva York y las imágenes de la BBC hacen un paneo del público. Las minas están gritando, también los tipos. Eso me parecía alucinante: una demostración pública de la lujuria sexual que antes no se posibilitaba. Pasó algo importante con el rock como cultura, no solo como música.

Al principio del libro hablás sobre cómo las letras describen a las mujeres. ¿Creés que se generó un estereotipo de mujer?

No sé, lo que quise hacer es el ejercicio de mostrar cómo fueron plasmadas, sin juzgar. Y menos bajo el paradigma de hoy, porque ya pasaron seis décadas y tenemos otra forma de pensar las cosas. Quería dejar un análisis o un retrato de cómo fueron contadas las primeras mujeres en el rock. Y lo que veo es que se reproducen esos estereotipos que estuvieron desde los Rolling Stones, Los Beatles, toda la historia del rock: la mujer musa, la groupie. Me parece que era la rendija donde una podía meterse en eso que le apasionaba. Ahora tenemos otro punto de vista pero en ese momento esas mujeres eran muy valientes. Por ejemplo, Silvita Lachupa, que podría ser la primera groupie, dentro de ese grupo del rock nacional, ejercía su libertad sexual como ella quería. Me parece valiente poder experimentar de esa forma. Ahora, cómo la retratan ellos habla del machismo.

No sólo hablás de los músicos y de la escena, sino también de los medios y el rol de las mujeres en el periodismo musical.

Sí, es parte de lo mismo: intentar analizar cómo llegamos a tener un ambiente tan hostil, machista y sesgado. Lo que terminó pasando en el rock, y sobre todo en el periodismo de rock, es que quienes están escribiendo, quienes están seleccionando la música, quienes hacen los rankings y quienes fichan a gente en la discográfica terminan siendo el mismo grupo poblacional: tipos blancos, de clase media alta, con ciertos privilegios. Y nadie más que ellos. No hay una pluralidad de voces ni de intereses, gustos o cultura. Entonces me parecía interesante retratar si eso fue así siempre y cómo se llegó a eso. Muchas de las músicas que entrevisté me dijeron que la mayor exclusión que ellas sufrieron no fue de parte de sus colegas músicos o sus amigos. Todo lo contrario, se sentían muy apoyadas por ellos. Pero sí sentían una infantilización de parte de los medios de comunicación, los periodistas, los empresarios de las discográficas. Les decían que no las iban a contratar porque las minas no venden.

Y eso también queda reflejado cuando Marilina Bertoldi recibe el Gardel de Oro en 2019 y en el libro vos decís que fue posible gracias a que cambió la distribución de quienes votaban.

Exacto. Antes votaban únicamente varones y ahora abrieron la representación a otras identidades y votaron de una manera más plural. Además de que es el mejor disco de ese año, no hay mucha más vuelta que darle. Pero pasa eso, cuando vos abrís las representaciones aparecen otras figuras y eso es una buena noticia. Porque el rock cada vez tiene menos público y que aparezcan nuevas caras que movilizan a otras personas es positivo. Pero al mismo tiempo hay una reacción muy conservadora de negar ese contexto. Lo mismo de siempre. Cuando creen que sus privilegios están siendo amenazados, reaccionan y no se trata de eso, es lo contrario. Es a beneficio de todos. Si hay más gente escuchando esa música va a haber más público para todos. No significa que solamente van a tocar mujeres, todo lo contrario. Pero no lo ven de esa forma, ven amenazado su lugar de privilegio, de toma de decisiones y validación.

En 2019 se aprobó la Ley de Cupo Femenino en Eventos Musicales y muchos productores rechazaron la idea, incluso diciendo que iban a tener que dejar afuera otros talentos.

Esa es la misma idea de los productores de que las mujeres no venden. Sabemos muy bien cómo funcionan todos los mercados: las discográficas invierten y le dan plata a un montón de músicos para que puedan hacer sus discos. Hay alguien que está poniendo plata para que la banda pueda grabar bien, que el disco tenga bueno sonido, una buena puesta en escena, buen vestuario, que tenga un buen productor, que pueda dedicarse a no trabajar formalmente y haga música. Y no lo hacen con las mujeres. Ellas hacen música a pesar de todo eso. Sabemos perfectamente que quienes están en los puestos mainstream son quienes reciben inversiones de las discográficas o incluso de tantos años de cobrar sus derechos de reproducción y autoría. Las mujeres no tienen plata para grabar sus discos de la mejor manera, ni cuatro meses para componer y no tener que hacer nada más que eso. Por eso los discos suenan distinto y no tienen la misma banca para sonar en radios y plataformas. Si invertís siempre en varones, siempre ellos van a ser rentables. Pero si empezás a invertir en otros grupos eso va a dar rédito. Porque así se generan los hits. Es una infatilización muy grande hacia nosotras creer que el talento no tiene una inversión detrás. Las mujeres no solo estamos en desventaja por ser mujeres sino que también cualquier música además tiene tareas de cuidado de sus hijos, cocinando, limpiando la casa. Hay un montón de tareas que los hombres no las tienen. Y ellas hacen música igual.

Ene 9, 2019 | Novedades

Con el florecimiento de la cibernética en los años noventa y su constante desarrollo en la actualidad como centro de la economía capitalista, la omnipresencia de los algoritmos, las redes sociales y las métricas están reconfigurando la comunicación humana. Fenomenología del Fin. Sensibilidad y mutación conectiva es el último libro de Franco “Bifo” Berardi, escritor, filósofo y activista italiano nacido en 1949, que participó de los movimientos de Mayo de 1968 y más tarde creó Alice, la primera radio “pirata” Italiana y Tv Orfeo, primera televisión comunitaria de ese país. Editado por Caja Negra, el libro se adentra en la ciberideología con la intención de recuperar la sensibilidad del ser humano y “reactivar los lazos entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero”.

Con el florecimiento de la cibernética en los años noventa y su constante desarrollo en la actualidad como centro de la economía capitalista, la omnipresencia de los algoritmos, las redes sociales y las métricas están reconfigurando la comunicación humana. Fenomenología del Fin. Sensibilidad y mutación conectiva es el último libro de Franco “Bifo” Berardi, escritor, filósofo y activista italiano nacido en 1949, que participó de los movimientos de Mayo de 1968 y más tarde creó Alice, la primera radio “pirata” Italiana y Tv Orfeo, primera televisión comunitaria de ese país. Editado por Caja Negra, el libro se adentra en la ciberideología con la intención de recuperar la sensibilidad del ser humano y “reactivar los lazos entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero”.

¿Por qué es importante estudiar la técnica?

Me parece que es importante estudiar los efectos que la técnica produce porque para estudiar la técnica están los ingenieros y, al mismo tiempo, lo que es importante es estudiar la relación entre el trabajo de los ingenieros y los efectos que ese trabajo produce no solo en la vida social sino también en la vida psíquica de los individuos. Estudiar la técnica no pertenece a la historia de la modernidad, es algo de los últimos cuarenta o, cincuenta años, después de (Marshall) McLuhan, cuando se empezó a entender que la técnica produce efectos en la dimensión social. El núcleo teórico más interesante del estudio humanístico de la técnica es la posibilidad de comprender que siempre es ambigua, siempre tiene posibilidades diferentes de uso y también de funcionamiento. Si hablamos desde el punto de vista de las ciencias sociales, el estudio de la técnica significa estudio del punto de la alternativa, donde una tecnología puede producir efectos buenos o malos.

¿A qué se refiere con la idea de “fenomenología del fin”?

El tema del libro es la sensibilidad, eso es, la capacidad de detectar, al interior de la comunicación, lo que no se puede reducir a palabras, signos verbales o numéricos. Yo, si tengo sensibilidad, puedo entender lo que usted no me dice, pero que está pensando o sintiendo. La sensibilidad nace a partir de la dimensión conjuntiva de la comunicación. Yo defino la conjunción como la relación entre cuerpos que pueden percibir la ambigüedad en la comunicación, es el contacto, la corporeidad, la gestualidad, que acompaña y define en la historia humana, el contexto del intercambio de signos. Vivimos en la época de la transición conectiva, es decir que la comunicación se está volviendo cada vez más en una relación entre agentes de sentido que no tienen cuerpo. El cuerpo desaparece de la relación comunicacional, aunque siga estando materialmente.

¿Podría explicar la analogía de Malinche?

Eso tiene que ver con las consecuencias de esta transición. Malinche es un personaje casi mitológico, cargado de significado, que no solo presenta la capacidad de traducir la experiencia, los mitos, las creencias, la cultura de su pueblo y de mujer. Traducir la femineidad nativa en un lenguaje que es el de los conquistadores, que son hombres. Como hoy. Hoy estamos viviendo una mutación comunicacional que nos impide seguir siendo humanos porque la máquina nos impone cada vez más su sintaxis, que es una sintaxis conectiva ¿Cómo podemos traducir los valores, las expectativas, las formas de vida que pertenecieron al humano en la nueva dimensión que podemos llamar maquínica o poshumana? Malinche es un símbolo de la posibilidad de traducir lo que no se puede decir en la lengua nueva y que viene del idioma humano.

Si efectivamente ocurriera esa traducción, ¿piensa que habría un cierto costo?

Lo que me parece peligroso y productor de sufrimiento o patologías es la reducción de la ambigüedad comunicativa, de la riqueza, de la capacidad de decir más cosas a través de una palabra, de implicar sentidos, que ocurriría en el lenguaje de la técnica dominante. La generación que está aprendiendo más palabras por una máquina que por su madre, por la singularidad vibracional de una voz humana, está perdiendo la ironía. Los psicólogos en Estados Unidos usan el término snow flake generation (la generación copo de nieve) para definir una generación muy frágil que no tiene la capacidad de vivir la complejidad, las contradicciones, los traumas y la ambigüedad de la comunicación. Por ejemplo, en una escuela de Ontario, Canadá, el 41% del alumnado va a psicoterapia. En escuelas norteamericanas, hay una técnica que se llama trigger warning, una señal que usa el docente para advertir que va a decir algo traumático y que el alumno que se sienta afectado puede salir de la clase hasta que haya terminado. No se puede hablar de la violencia de la historia o cualquier tema que haga a la comunicación peligrosa. Esto significa que la posibilidad de la comunicación humana se ha hecho demasiado traumática para una generación que aprendió a vivir dentro de un ambiente que es el de la comunicación digital. Vivimos cada vez más dentro de espacios protegidos: en Facebook, creemos que hablamos con todo el mundo, pero en realidad hablamos con las personas que piensan igual que nosotros. Si alguien entra en nuestra burbuja, explotan una serie de insultos o amenazas. Es un fenómeno tendencial y es lo que a mí me interesa.

Explica que el erotismo es uno de los ámbitos donde pueden verse las consecuencias en el paso de la comunicación conjuntiva a la conectiva…

¿Qué es el erotismo sino la ambigüedad de la comunicación humana? Cuando hablo de erotismo no digo solo sexualidad, que pertenece pero no es todo del erotismo. Es la enseñanza, la poesía, el descubrimiento, todo lo que constituye un exceso en relación a lo que ya sabemos. Es algo más de lo garantizado, de lo conocido. Y también la actividad más humana que conocemos que es la seducción, como actividad del lenguaje humano. La poesía es un ejercicio de seducción de un ser humano hacia otro. La reducción del lenguaje humano a una sintaxis conectiva, significa la destrucción de condiciones culturales, psíquicas, lingüísticas, del erotismo. En el lugar de lo que fue el erotismo encontramos Tinder, que no desprecio porque se puede utilizar de manera ambigua también. Pero la tendencia de la comunicación conectiva es abolir la ambigüedad, y a nivel del cuerpo, eso se vive como algo brutal, violento. Para los varones eso significa que tengo que tomar la presa, la carne que está a mi disposición. Con la desaparición de las palabras, no es más una comunicación erótica, sino solamente sexo. El problema de la violencia, es un problema de incapacidad de lenguaje.

¿Podría darme algún ejemplo?

En el contexto italiano, hace algunos años, en Brescia, hubo un caso de violencia de cuatro varones sobre una joven. Los jueces e investigadores verificaron que los cuatro varones no tenían ninguna capacidad de responder a las preguntas más fáciles, que contestaban con sonidos. Cuando investigaron sus celulares, no había palabras, solamente íconos o símbolos. Falta la capacidad lingüística de crear una situación de entendimiento, entender el deseo del otro es lo que está desapareciendo. Eso se entiende como patología del erotismo.

«La reducción del lenguaje humano a una sintaxis conectiva, significa la destrucción de condiciones culturales, psíquicas, lingüísticas, del erotismo», reflexionó Franco «Bifo» Berardi.

En el libro recupera el Mayo Francés ¿Cómo fue su participación en los movimientos del ’68?

Tenía dieciocho años en el sesenta y ocho y era estudiante en la Universidad de Bologna. En Italia fue una década de ocupación, de trabajo común pero los poderosos creían que en esos años no se estudiaba mucho y no sabían que la riqueza de conocimiento que se verificó en estos años no tiene comparación con otros períodos. Conjugar la enseñanza con una actividad social de conflicto es la mejor manera para aprender. Eso es lo que yo traje como aprendizaje del ‘68.

¿Cuál es el desafío de los artistas y la búsqueda del arte en el siglo XXI a diferencia del siglo XX?

En el siglo XX, la actividad artística se identificó con la vanguardia y esta intentaba romper los límites del lenguaje artístico poético para integrar el arte con la producción social. Eso ha sido muy bueno y enriquecedor. Pero al final ha producido un efecto de dependencia del artista de la producción misma. Eso significa que los artistas no son artistas, significa que son asalariados, trabajadores que dependen del ciclo productivo capitalista. Hoy creo que el papel del artista es muy diferente, tiene que transformarse en una dirección que es la reactivación del deseo en el lenguaje social. El papel del artista es cada vez más un papel performativo, es decir, reactivar el cuerpo como fuente de comunicación. Reactivar la comunicación entre el cuerpo y el lenguaje, entre poesía y tecnología, actuar para una conjunción del poeta con el ingeniero.

¿Podría el bioarte representar una búsqueda en esta dirección?

El bioarte, como otras tendencias, intenta llevar una intención estética-poética al interior de la tecnología. Ahora no tenemos una visión clara de lo que el artista puede producir efectivamente. Por ejemplo, el movimiento que hubo en el 2011, Occupy Wall Street, ha sido esencialmente artístico, no político. Políticamente ha sido un fracaso. Pero ha sido el intento de activar el cuerpo social. ¿Por qué hemos ocupado la plaza y calles de Wall Street? El poder no está ahí, el poder está al interior y en la infoesfera donde circulan los signos financieros. Lo hemos hecho para reactivar el placer de encontrar el cuerpo del otro y de encontrarlo políticamente. Occupy ha sido la obra de arte del nuevo siglo.

¿Cómo fueron sus experiencias en la creación de la radio “pirata” Alice y la televisión comunitaria Tv Orfeo?

Tuve dos experiencias de comunicación política, social y artística al mismo tiempo. Una fue en los años setenta, con la radio Alice y para mí fue enormemente exitosa y enriquecedora. En esos años, no existían los medios libres en Italia, solo dos cadenas del Estado. Y Alice fue la primera radio que empezó a producir otra cosa, de manera ilegal, a la que miles de personas se unieron. Fue el comienzo de una red. El teléfono se conectaba a la radio, entonces era como la red que empieza a existir y eso produjo un efecto político muy fuerte y conflictivo también. Y sigue produciendo sus efectos porque las radios libres continúan existiendo en Italia. Otra fue en el 2002, con Berlusconi y a medida que el poder mediático se iba haciendo cada vez más agresivo y colonizador, intentamos contraponer una forma de comunicación unitaria, utilizando una forma técnica muy sencilla: que la antena de recepción se puede transformar técnicamente en una antena de transmisión. El problema es que solo alcanza 500 metros, un barrio. Lanzamos esta señal en un barrio de Bologna y se multiplicó. Un éxito interesante, pero no verdadero. ¿Por qué? Porque dos años después salió YouTube y los videoartistas o videoactivistas que hacían los programas naturalmente eligieron poner su producto ahí. Y es lógico porque era más conveniente. Las televisiones comunitarias desaparecieron. ¿Qué aprendimos de eso? Que un medio político, subversivo, autónomo, innovador, tiene que ser capaz de animar la situación social pero tiene también que compartir la tendencia técnica. Siempre hay que intentar captar la ola técnica y acompañarla con una subversión del contenido.

May 9, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

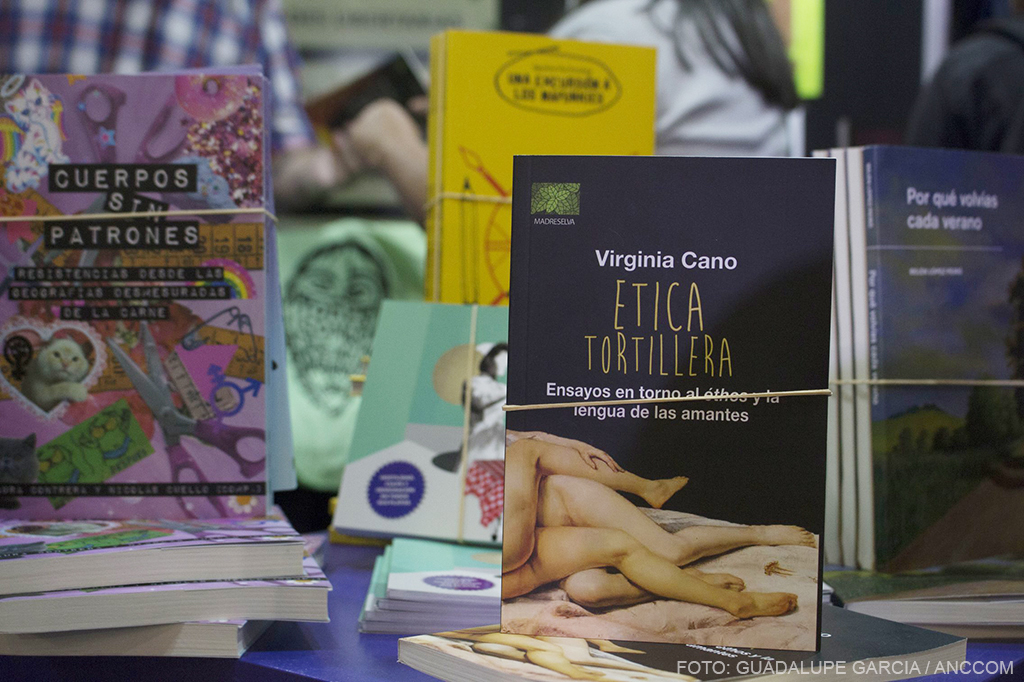

La tercera edición de este espacio reúne doce editoriales.

Nuevo Barrio recibió gran aprobación por parte del público lector que concurre a la Feria, considerándolo uno de los espacios más diversos. En sus ediciones anteriores, al igual que en la de este año, la Fundación El Libro selecciona doce editoriales de la Argentina y el exterior que se postulan para obtener un stand asignado por la propia Feria, y que no solo les permite exponer sus títulos, sino también obtener cierto reconocimiento frente a las muchas editoriales ya instaladas. Se trata, además, de una oportunidad de exposición que, en la mayoría de los casos, las editoriales no podrían costear por su cuenta.

“Está buenísima la propuesta, porque permite exponer a muchos sellos que quizás no podrían costearse un espacio en la Feria. Permite mucha visibilidad y que la gente conozca los materiales, los autores, por ese lado es súper positivo. Y además compartir el espacio de Nuevo Barrio con otro montón de editoriales nacionales y de afuera, es muy interesante”, sostiene Gabriela Ballesi, asistente de la editorial La Luminosa, una de las seleccionadas este año.

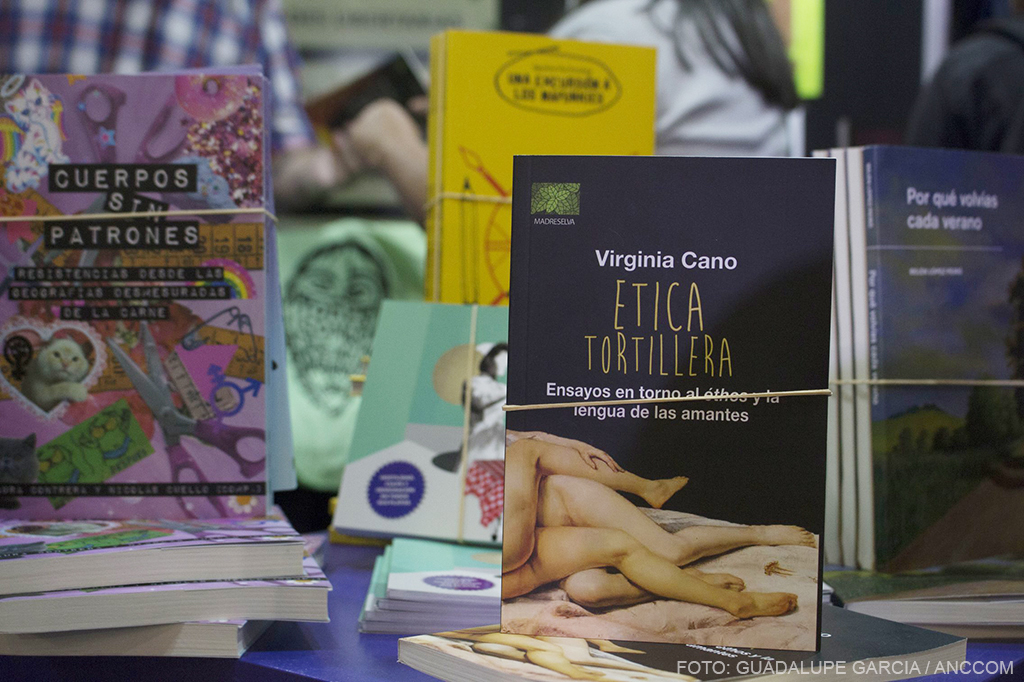

Además de un gran reconocimiento, participar de esta exposición facilita el acceso al público masivo que asiste a la Feria del Libro. Así lo plantea Sebastián Albarracín, perteneciente a la editorial Madreselva, quien sostiene que “lo más importante es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y exponer la cantidad de libros que tiene la editorial”. Madreselva se destaca por sus publicaciones relacionadas al feminismo, anarquismo, maternidades libertarias, infancias libres, identidades disidentes y la autogestión, entre otras.

Nuevo Barrio busca dar exposición a nuevos talentos y proyectos creativos.

Por otro lado, la importancia de que estas editoriales estén presentes radica en el hecho de que se siga fomentando la lectura. En este sentido, Hugo Montero, uno de los tres directores de la Editorial Sudestada, afirma: “Existe desde hace muchos años una crisis de lectura en nuestro país que podríamos sintetizar en que cada día se pierden más lectores, no hay ni siquiera un registro fiable de analfabetismo funcional, pero se trata de una pésima noticia que tiene que ver con otra crisis más estructural, relacionada con la educación y la cultura que consumimos. Para nosotros, como editorial, es imposible estar ajeno a estas crisis, que nos atraviesan y nos debilitan. Por eso mismo, cualquier chance de interpelar al potencial lector es siempre bienvenida, porque es un inicio para intentar dar esta batalla desigual y cotidiana”. Editorial Sudestada nació en 2001, en un panorama político, social y económico crítico. “Sudestada surge como revista independiente en medio de otra crisis económica tremenda, que afectó particularmente a los más jóvenes. Si bien no parecía un momento propicio para largarse con un proyecto editorial, encaramos el desafío con la expectativa de ver si, en el camino, nos encontrábamos con un público lector. Así sucedió, y por eso seguimos en la calle, 16 años después, ahora como sello editorial y con unos 40 libros periodísticos y 30 infantiles editados hasta el momento”, concluye Montero.

Hoy también las editoriales enfrentan una situación de crisis, sobre todo las pequeñas. “La única crisis editorial no tiene que ver con que no haya cosas para editar o que la gente no quiera comprar libros en papel. La crisis editorial tiene que ver con un plan económico de gobierno que se olvida de los pequeños productores de libros, como se olvida de los productores de cualquier cosa en este país. Suben los costos no sólo del papel y de la imprenta sino también los costos de la luz, las expensas, los alquileres. Entonces eso hace que se estrangule una producción que los grandes grupos editoriales perfectamente se pueda solventar, pero los pequeños grupos editoriales nos vemos asfixiados”, denuncia Celeste Dieguez, Editora de la Editorial Malisia y celebra: “Entonces, por supuesto, si no fuera por esta iniciativa del Nuevo Barrio en el que podemos estar acá de manera gratuita, no creo que pudiéramos llegar a la Feria”.

Editorial Sudestada, además de la revista mensual, publicó más de 70 libros.

Por otra parte, es importante destacar la oportunidad que la Feria brinda a aquellas editoriales del exterior que desean insertarse en el circuito editorial argentino y latinoamericano. Tal es el caso de la Editorial Funambulista, proveniente de España. “Seguramente, estos últimos años, las editoriales argentinas han tenido que reducir gastos, eso ha incluido la presencia en ferias internacionales, lo que hace que cada vez se nos vea menos y las ferias sean menos interesantes, porque hay menos oferta editorial”, sostiene Concepción Cuesta, administradora de la editorial. “Con esta iniciativa tenemos la oportunidad, reduciendo muchos costos, de tener mayor presencia, comprobar cómo funciona, arriesgando menos económicamente a la vez que se enriquece la Feria”, agrega. Para la administradora española, Nuevo Barrio es una gran iniciativa, ya que hace que los editores participen y la Feria siga siendo un gran escaparate del mundo del libro: “Y que cada vez tenga más interés para todos los que formamos parte de él y para el público que va a comprar”, concluye.

Otra de las editoriales internacionales seleccionada es Estruendomudo, proveniente de Lima, Perú. “La importancia de formar parte de este espacio es la misma que tiene la literatura, de llegar a otras personas con culturas diferentes y de comunicar algo, de hacer conexiones. Creo que es una muy buena iniciativa porque nos permite dar más alcance. Nos permite a nosotros hacernos conocer en otras partes del mundo, como en Argentina”, sostiene Paloma Temple, asistente de la editorial.

Las otras editoriales seleccionadas para formar parte de la Feria son, además de La Luminosa, Madreselva, Sudestada, Malisia, la española Funambulista y la peruana Estruendomudo; las argentinas de la Ciudad de Buenos Aires Del Dock, Dedalus Editores, Wu Wei y Absentha Libros y Gog & Magog; la santafesina La Fer, y la chilena Hueders.

«Esta iniciativa enriquece la Feria», dice la española Concepción Cuesta, de Funambulista.

Ene 2, 2018 | Entrevistas

Juan Forn la llamó “muchacha punk”, en una de sus habituales contratapas de los viernes en Página 12, en alusión al afamado cuento de nombre homónimo con el que Rodolfo Fogwill obtuvo notoriedad a principios de los ochenta. Forn rememora aquella ocasión en la que -como editor de Planeta- recibió a una chica de prematuras habilidades literarias y decidió publicarle su primera novela, como “uno de los recuerdos más lindos de su época de editor”. Pero jamás hubiera imaginado que esa adolescente “de mirada negra y pelos electrizados que fumaba como un vampiro” provocaría un cimbronazo en la literatura argentina. O sí. Como uno de esos cazadores de talentos que confían en su olfato y son capaces de improvisar un contrato en una servilleta de bar con una aureola de café, Forn pidió un adelanto de mil pesos-dólares a la oficina de contabilidad de la editorial para que “aquella minipunk humeante e indiferente llamada Mariana Enriquez, pudiera ir a comprarse una computadora, tipear la novela y traerla, porque ese mismo día quedaba contratada”. La novela estaba escrita en un cuaderno espiralado de hojas cuadriculadas y más tarde sería titulada Bajar es lo peor.

“Me gustaba -la novela- pero necesitaba trabajo. Básicamente me dio unas diez indicaciones y me mandó a mi casa a que corrigiera. Juan fue un tipo que en algún punto me enseñó a escribir”, cuenta la escritora, en una extensa charla con ANCCOM.

La fama de Forn como editor estrella de la década de los noventa daría sus frutos veinte años después, porque Enriquez ingresaría definitivamente a la escena con Las cosas que perdimos en el fuego (Anagrama, 2016), un libro de cuentos de terror con anclaje realista, que en un año y medio lleva cinco ediciones y se ha traducido a una veintena de idiomas. Además, recibió el premio Ciutat de Barcelona a la mejor obra en lengua castellana. Pero no conforme con eso, la escritora de 43 años publicó en mayo pasado Éste es el mar (Random House), una nouvelle inclasificable de por ahora se escapa a todos los esquemas disponibles dentro de la literatura nacional. Es la macabra historia protagonizada por Helena, un personaje sobrenatural que pertenece a las Luminosas, un rebaño de mujeres oscuras que, al igual que ella, tienen como propósito transformar en leyendas a jóvenes estrellas de rock. De a poco los van empujando hacia la muerte. En este caso la víctima será James Evans, líder de la banda Fallen, el último frontman de estos tiempos.

«Las cosas que perdimos en el fuego», su libro de cuentos y «Este es el mar», la última novela de Enriquez.

Éste es el mar es como una novela de doble clausura

Tenía ganas de hacer una novela que trabajara un poco con temas de rock y mitologías. Lo que pasa es que también me di cuenta que no se podía hacer una novela rockera de actualidad porque el rock como cultura ya no es relevante. Es una cultura juvenil más dentro de otro montón de culturas juveniles. Cuando yo era chica todavía era la última oleada de eso. En los noventa eso se acaba. Entonces de alguna manera era como cerrar una etapa de escuchar esa música, de tener esos ídolos, de tener esas construcciones culturales que me ayudaron mucho en mi formación como escritora. Porque yo no llegué a la literatura por la literatura, o sí, pero también llegué por el rock. Lo que un músico que me gustaba decía que leía yo lo iba a buscar.

¿Y por qué crees que esto es así?

La idea del escritor que solamente se mueve en el ambiente literario es un poco anacrónica. Ya no existe esa persona que se mueve en un mundo solo. Tenés demasiadas influencias para poder encerrarte ahí. Entonces, hay mucha gente a la que la conocí porque la mencionaba algún músico en alguna nota, y no por la biblioteca.

¿Esas influencias múltiples y transversales, son un síntoma de época?

Sí, claro. Es como una cosa de los escritores de menos de cincuenta.

Tu generación

Sí. Si fuiste joven en los noventa, con internet básicamente, cambia toda tu forma de circulación. Yo, por ejemplo, no soy nada cinéfila. Pero empiezo a notar en escritores de mi edad o un poco más chicos, la enorme influencia que tienen del cine. Te hablan en escenas. Es un síntoma de época: ya no estás solamente haciendo literatura y nada más.

Hace poco dijiste que la novela venía a romper con cierta histeria femenina que se le otorgaba a las mujeres por parte de la crítica dentro del ámbito del rock

Siempre me pareció que en el rock -sobre todo desde cómo se leía el fenómeno- había cierto desprecio por un personaje que es muy importante: la fan. Sin la fan, el fenómeno no existe en un punto. En el pop pasa lo mismo. Sin nadie que te venere de alguna manera no existe. Y por algún motivo, sobre todo desde la crítica de rock (en general hecha por varones) y también un poco de parte de ciertos músicos, eso siempre fue despreciado como una cosa de histeria, que a mí me parece que tiene que ver con un desprecio a lo femenino. En el caso de muchos de los músicos, tiene que ver con no reconocer su propia femeneidad (¡chicos, se pintan la cara!). Son muy andróginos. En Argentina un poco menos porque hay como un fenómeno más de «machito». El tema de lo femenino en el rock está muy presente y una de sus manifestaciones es el tema de las fans. Sin las fans no tenés el fenómeno de Elvis Presley.

¿Es como que le faltara algo?

Claro, algo muy esencial: la sexualidad. Los Beatles, sin el griterío de las chicas, no tienen nada de sexualidad. Son cuatro chicos horripilantes. La carga esa de tensión sexual se la ponen las chicas que se enamoran de ellos. Y después eso termina teniendo un diálogo. Luego, los Rolling Stones ya le escribían canciones. Y más adelante, en los ‘70, con el rock de glam y después el punk, directamente se incorporan los músicos que aunque siguen siendo varones tienen una estética andrógina. Las mujeres están desde el primer momento. A mí siempre me interesó hablar de eso como algo constitutivo del fenómeno, no como una especie de desgracia. Yo lo viví, incluso. De muy chica era fan. No tenía ganas de escribir un libro que fuera un manifiesto. Ahora que el rock es más mitología que actualidad me pareció que era el momento de escribir sobre esas mujeres que también son creadoras del fenómeno.

¿El rock es más mitología que actualidad? ¿Por qué?

-Se achicó el campo. Mundialmente el rock se convirtió en una cultura de clase media blanca. Y empezaron a aparecer otro montón de culturas juveniles que son más relevantes que el rock para la gente joven, que es la que termina armando la cultura. El hip hop es más relevante porque es más diverso y pertenece a una minoría. Fenómenos como el reggaeton o el pop latino representan a un montón de gente de la periferia que habla español y que no es la gente blanca que habla en inglés. Y después, las mujeres encontraron algo como el pop adolescente. Hay espacios que resultan más amplios. Son lugares de muchísima más aceptación. El rock se convirtió en algo muy conservador en ese sentido. Representan a muy poca gente en un mundo donde la diversidad es central.

Teniendo en cuenta la publicación reciente de la novela, ¿cómo tomaste los suicidios de Chris Cornell y Chester Bennington?

Yo no lo hice (risas), no mandé a las chicas (Las Luminosas). Lo tomé con humor. Mucha gente me lo mencionó, de hecho la novela salió la misma semana que murió Chris Cornell. A mí me parecía horrible lo que hacía Chester Bennington, pero de Cornell era bastante fan. Además me parecía hermoso, era un candidato. Un poco viejo para eso, pero no lo parecía físicamente. Estaba lo suficientemente guapo, con el talento casi justo y buen músico (risas nuevamente). Esto viene pasando desde el principio del rock. Yo lo único que le agrego es quién lo produce o cómo se produce. Pero si vos tenés cierta sensibilidad literaria un poco paranoica, las veces que pasa -desde Elvis hasta Cornell y Bennington- es más o menos lo mismo. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es intentar armar cómo se produciría la muerte de estos tipos tan famosos y tan rodeados de gente, por una persona que los tiene que matar pero que lo hace para que se vuelvan famosos, para que se vuelvan leyenda. Entonces siempre hay como un componente medio extraño. Cuando se estudian las muertes de los grandes ídolos del rock, hay un hilo conductor que es esa especie de aislamiento que en realidad en algunos casos tiene que ver con el abandono y en otros con la hiperfama. Eso literariamente te sirve mucho para armar una historia fantástica porque podés introducir un elemento mágico, como fuerzas que los aíslan para que alguien pueda entrar y hacer el trabajo que tenga que hacer.

Decís que te sentís más influenciada por el rock que por la literatura. ¿Cuáles son tus influencias literarias?

Leo muchísimo, lo que pasa es que para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que escribís, que de alguna manera te enseña a escribir porque es tu lenguaje. Leo porque escribo y veo como escribe la gente para ver quién me gusta. No leí tantos libros como escuché discos, pero para mí están en un pie de igualdad. Lo cual para un escritor es medio extraño porque la literatura siempre está primero. Para mí son las dos cosas, porque apelan a cuestiones diferentes de mi sensibilidad. Empecé a leer muy chica cosas de grandes. Había libros en mi casa y yo los leía sin demasiado criterio. A los 13 habré leído a (William) Faulkner y no entendía una palabra. Pero había algo en ese mundo que me había inquietado. Y cuando volví de más grande lo pude entender, y me di cuenta que ese tipo era uno de los escritores que me gustaban. Hubo muchas intuiciones así.

«Tenía ganas de hacer una novela que trabajara un poco con temas de rock y mitologías», dice Mariana Enriquez.

Hace poco hablaste del terror como género que tiene “un lenguaje mucho más apto para entender la realidad moderna que muchos otros géneros realistas”. ¿Considerás que está poco explorado dentro de la literatura argentina?

Se exploró muy poco en español y eso tiene que ver un poco con una tradición literaria. La tradición anglosajona siempre abrazó el terror de una manera muy directa. Siempre tuvo relación con la realidad. Frankenstein es una novela que dialoga con su época directamente. En su origen es así, después va cambiando con escritores como (Edgar Allan) Poe o (Howard Phillips) Lovecraft, que son tipos que lo piensan de otra manera. Pero a partir de los años setenta con Stephen King cambia todo.

¿Y por qué crees que en la literatura argentina hay tan pocos escritores que escriban terror?

Es cuestión de tiempo. Tienen que decantar las lecturas. La mayoría de esos escritores leyeron escritores más populares y leyeron bastante más que literatura argentina. Es una mezcla de cosas. Primero, la literatura hasta por una cuestión elitista nunca incorporó la superstición. En cambio en otras literaturas entra directamente, de alguna manera incorporan las supersticiones del pueblo. Nadie te va a decir que (Julio) Cortázar escribía terror: La puerta condenada o Verano, por ejemplo. Y después, por supuesto, el boom latinoamericano, que pone en la mesa un canon muy contundente que está lejos de eso y está más cerca de un fantástico maravilloso. Hay una generación de escritores que crecieron leyendo más a Stephen King que a Carlos Fuentes.

Y con el éxito de tus últimos libros ¿creés que se abre una nueva puerta para los escritores argentinos?

Hay muchos escritores escribiendo el género, que ven que hay lectores y que de ninguna manera es una cosa marginal que la gente no tiene ganas de leer. Hay bastantes prejuicios de que el terror es un género puramente de la literatura comercial o juvenil. Pero si esto sirve para desprejuiciar las lecturas, está buenísimo. Porque nosotros en realidad fuimos lectores desprejuiciados.

Periodista y docente, Enriquez es subeditora del suplemento Radar de Página 12. Producto de la repercusión de su último libro de cuentos, durante 2017 recorrió 17 países. “Es una situación muy gratificante y sorprendente, que te produce agradecimiento, pero llega un momento que tenés que parar para poder escribir si no terminas siendo un escritor que viaja y no escribe. No me interesa mucho ese tipo de vida. Es alienante ¿De dónde voy a sacar materiales para mi literatura si vivo encerrada en esa tontería?”, cuenta. Su último destino fue Escocia, como invitada al Festival del libro de Edimburgo, ciudad en la que no se privó de visitar el cementerio local, uno de sus pasatiempos preferidos sobre el que publicó un libro de crónicas (Alguien camina sobre tu tumba: mis viajes a cementerios) en 2013.

En estos días se relanza la tercera edición de su opera prima y, para 2018, la editorial Anagrama reeditará La hermana menor. Un retrato Silvina Ocampo. En la actualidad está trabajando en una novela larga: “En realidad no sé muy bien dónde estoy yendo, así que todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra”.

Tus cuentos son cuentos muy políticos, donde de alguna manera se puede abordar la coyuntura del momento en que escribís. ¿Cómo te llevas con la situación actual?

Mal (risas). No es la primera vez que me llevo mal con la coyuntura política tampoco. Hiperinflación, Alfonsín, Trocoli en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich, al lado, es un chiste. Y después la primera parte del menemismo tuvo como su alivio y la segunda ya era de vuelta una sensación muy insegura, una sensación de tener un gobierno totalmente irresponsable en un montón de niveles. De la Alianza no tengo ni que decir. Y el gobierno kirchnerista tuvo cosas muy positivas pero también tuvo ciertas cosas bastante irresponsables en algún sentido.

¿Por ejemplo?

Había un personalismo muy fuerte. A mí no me molestaba demasiado pero se volvió tóxico, contraproducente, generó una antinomia en la que se cae fácilmente. Es el ADN de la cultura política argentina. Entonces todo lo aceptable, que está bueno de ese proyecto político, tiene algo que ya no se puede aceptar porque se convirtió en antinomia algo que no lo era. Y con el gobierno de Macri estoy esencialmente en desacuerdo. Es un gobierno que no me interesa, que está yendo hacía lugares innecesariamente violentos para una parte de la ciudadanía.

En cierto modo tu cuento Bajo el agua negra puede leerse en relación a la desaparición de Santiago Maldonado ¿Qué pensas del caso?

Bajo el agua negra es el caso de Ezequiel Demonty. Fue importante, pero no fue la bestialidad de meter 250.000 personas en una plaza porque era un chico pobre, eso también es cierto. Y sobre Santiago, tienen que contar lo que pasó. Es un laberinto del que se sale contando la verdad. Hasta Carlos Menem salió bien de algo así (en referencia al caso del soldado Omar Carrasco). Eliminó el servicio militar, tomó una decisión política brillante. Pero es tal el pantano en el que se ha metido esta gente que hace que las decisiones políticas de Menem parezcan brillantes. Esto demuestra lo rengos de política que están.

Actualizado 20/09/2017