Una ley para que el ambiente no sea de plástico

Un nutrido grupo de trabajadores recuperadores se concentró frente al Congreso Nacional y en distintos puntos emblemáticos del país, para impulsar la Ley de Envases con Inclusión Social. Diversos referentes del sector cartonero, agrupaciones, organizaciones y militantes socioambientales acompañaron la presentación del proyecto que obliga al sistema privado a responsabilizarse por el ciclo de vida de los envases que inserta en el mercado y otorga mejoras en las condiciones laborales de los recuperadores de residuos. Encabezados por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), organizaciones socioambientales como Jóvenes X el Clima, Eco House, y también el Movimiento de Trabajadores Excluidos, hicieron uso del espacio dispuesto para dar a conocer distintas consignas vinculadas.

La legislación tiene sus motivos: en Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados. Los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.

“Esta jornada de lucha es para que todos vean la realidad de los trabajadores recuperadores. Trajimos gran parte de nuestros residuos para mostrar lo mejor posible el trabajo diario de los compañeros, para visibilizar lo que cargan en la calle, la clasificación a mano cuando falta la maquinaria, mostrar cómo trabajan aquellos compañeros que lo hacen a la intemperie”, dijo a ANCCOM, Leonor Larraburu, presidenta y vocera de la Cooperativa 18 de abril.

¿Dónde van nuestros residuos?

En el país, cada persona genera 1,15 kilos de residuos por día. Eso equivale a 50 mil toneladas de residuos diarios, alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. Actualmente, alrededor de un 35% de los residuos se dispone en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición final irregular. Estos espacios son la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de seguridad. No cuentan con el sustento necesario para realizar su trabajo, debido a la falta de maquinaria, infraestructura, elementos de protección y seguridad personal necesarios.

Las áreas de disposición de residuos tienen sus suelos contaminados, emiten gases de efecto invernadero y demás sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio que contribuyen al avance del cambio climático. Adicionalmente presentan un riesgo elevado para la salud de aquellas personas que residen en los centros urbanos próximos.

Según la Organización de las Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de plástico se filtran en el océano cada año, lo que provoca, la formación de “islas de basura” y entre otros daños, la muerte de 100 mil especies marinas.

¿Qué dice la Ley de Envases?

Primordialmente plantea como problemática el impacto ambiental negativo del ciclo de vida de los envases -producción, transporte, consumo y recolección-, más aún cuando no está regulada su gestión. El proyecto legislativo se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos en el mercado nacional y los envases post consumo.

La Ley tiene cinco objetivos principales. En primera instancia, reconocer e incluir a los trabajadores recicladores en los sistemas de gestión integral de residuos, garantizando condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. En segundo lugar, declarar a los sistemas de gestión de envases como servicios públicos esenciales.

“Nosotros inventamos este trabajo a fuerza de pulmón- afirmó la presidenta de la Cooperativa 18 de abril- y hoy en día tenemos todo lo que tenemos por la incansable lucha que llevamos. Y ¿qué mejor que la Ley de Envases para que nos reconozcan como parte esencial de la industria?”

El tercer objetivo es promover la responsabilidad del sector privado en la gestión ambiental de envases, ligado al cuarto objetivo de reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables. Sumado a esto, el proyecto incluye el implemento de incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos con mayor grado de reciclabilidad. Y por último, prevenir y minimizar el impacto que ocasionan los envases sobre el ambiente y la salud de las personas.

¿Por qué es importante la Ley de Envases con Inclusión Social?

El mayor impacto es social. La ley impactará de lleno en la creación de nuevos puestos de trabajo. La recaudación de las tasas ambientales para los productores y empresas, que no se hacen cargo de los residuos que generan, se destinaría a un Sistema de Reciclado con inclusión social, que posibilitará la recuperación de los envases para su uso industrial. Esto fortalece directamente los Sistemas Locales de Gestión de Residuos, lo que garantiza la generación de trabajos calificados en la recolección, clasificación y acondicionamiento de los materiales reciclables. Se estima que cada $1000 millones de pesos recaudados mediante la disposición, se garantizarán 1340 puestos de trabajo.

Con el Acuerdo de Escazú, Argentina se posicionó como pionera en materia de derechos ambientales en la región y ratificó así su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de implementar políticas públicas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Una norma como esta que contempla la Responsabilidad Extendida al Productor (REP) impactaría de forma positiva, se lograría aumentar la reciclabilidad de los envases, y su correcta disposición, evitando que estos lleguen a ríos, mares y océanos. Representa la posibilidad de llevar adelante un Estado con políticas activas acompañadas de una agenda ambiental fundamental.

“No solo se trata de los trabajadores recuperadores, no queremos ser primicia. Se trata también del medio ambiente, estamos en medio de un colapso ambiental.-explica Leonor- Por eso es sumamente importante que todos nos sumemos para que esta ley salga, porque si no ¿qué mundo le dejamos a las generaciones que vienen?”

«El capitalismo es parte del problema, no de la solución»

El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.

El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.

Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.

¿Cómo surgió la idea del documental?

¿Cómo surgió la idea del documental?

Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.

¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?

Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.

¿La pandemia podría convertirse en ese punto?

¿La pandemia podría convertirse en ese punto?

Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.

¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?

Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.

¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?

Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.

¿Qué rol deberían cumplir los Estados?

¿Qué rol deberían cumplir los Estados?

Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.

¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?

Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.

¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?

Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.

Las mujeres indígenas reclaman terminar con el «terricidio»

El Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir partió, a pie, desde distintos puntos del país -Río Negro, Salta, Chaco, Chubut y Jujuy- hacia la ciudad de Buenos Aires, con la consigna “Basta al Terricidio”. Paulina Bes, miembro de la organización que participa de la caminata, describe: “Necesitamos atravesar, porque es ver con nuestros propios ojos lo que pasa en los territorios. Cuando escuchamos que en el Chaco todos los días se desmontan miles de hectáreas, nos llega como una información más, no tomamos dimensión, pero ver los lugares da escalofríos y una tremenda tristeza e impotencia, lo que nos da fuerza para seguir con este grito desesperado de que nos dejen de matar por sus intereses económicos”.

El Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir partió, a pie, desde distintos puntos del país -Río Negro, Salta, Chaco, Chubut y Jujuy- hacia la ciudad de Buenos Aires, con la consigna “Basta al Terricidio”. Paulina Bes, miembro de la organización que participa de la caminata, describe: “Necesitamos atravesar, porque es ver con nuestros propios ojos lo que pasa en los territorios. Cuando escuchamos que en el Chaco todos los días se desmontan miles de hectáreas, nos llega como una información más, no tomamos dimensión, pero ver los lugares da escalofríos y una tremenda tristeza e impotencia, lo que nos da fuerza para seguir con este grito desesperado de que nos dejen de matar por sus intereses económicos”.

El objetivo de la campaña Basta de Terricidio es “empezar a decir un basta grande, real, verdadero, y a multar a todas las empresas extractivistas; que los gobiernos puedan dar marcha atrás y alertar sobre lo que hacen porque no pueden estar siempre contra la misma tierra y contra las personas que defienden los territorios. Buscamos la verdad, que se reparen un montón de cosas, y que las mujeres indígenas sean verdaderas protectoras y defensoras sin ser criminalizadas y judicializadas”, agrega Nélida Curia, artesana mapuche e integrante de la organización.

El objetivo de la campaña Basta de Terricidio es “empezar a decir un basta grande, real, verdadero, y a multar a todas las empresas extractivistas; que los gobiernos puedan dar marcha atrás y alertar sobre lo que hacen porque no pueden estar siempre contra la misma tierra y contra las personas que defienden los territorios. Buscamos la verdad, que se reparen un montón de cosas, y que las mujeres indígenas sean verdaderas protectoras y defensoras sin ser criminalizadas y judicializadas”, agrega Nélida Curia, artesana mapuche e integrante de la organización.

“La falta de agua de las hermanas mocovíes debido al desmonte, las mineras ilegales en el norte, la sobrepoblación de los crianceros, los pocos ojos de agua absorbidos, contaminados”, es lo que las moviliza según Nélida. El punto límite fueron los incendios en La Comarca, en Corcovado, ciudad de Chubut.

En sus plataformas, Mujeres Indígenas explica que el terricidio es la muerte del ecosistema y está conformado por el ecocidio, femicidio y epistemicidio. En sus palabras: “Es el exterminio sistemático de todas las formas de vida. Es la destrucción tanto del ecosistema tangible como del ecosistema espiritual”. En esta línea, el concepto invita no sólo a comprometerse ante la contaminación del agua, sino también a comprender su estrecha relación con la cosmovisión de los Pueblos Originarios: “Existen fuerzas reguladoras que sostienen la vida, dichas fuerzas son la energía espiritual en ese territorio en particular”. Al respecto, Nélida explica: “Creemos y sabemos que somos la extensión de la Tierra, y todo lo que a la Tierra le pasa nos pasa en nuestros cuerpos, como la pérdida de las hierbas que no sanamos, la pérdida del agua que significa vida”, y advierte: “La espiritualidad se retira de la Tierra cuando los bosques son quemados”.

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir decide comenzar a visibilizar esta problemática a partir de una acción realizada en el Ministerio del Interior de Buenos Aires, en el 2020. Momento en el que, según Nélida, encontraron que varias mujeres de diferentes pueblos originarios sufrían la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, siendo el denominador común el problema la tierra. Explica: “Esto nos llevó a darnos cuenta de que hay un ecocidio que conforma el terricidio”.

Mujeres Indígenas por el Buen Vivir fue creado en el 2015 por Moira Millán, weichafe (guerrera) y activista mapuche, que salió a recorrer los territorios de los pueblos indígenas. En ese peregrinaje se encontró con otras mujeres atravesadas por las mismas necesidades y problemáticas, entre ellas la racialización. Ese año, se organizaron y realizó la primera manifestación del movimiento apartidario y plurinacional que respeta la cultura de cada hermana y la espiritualidad de cada pueblo.

La agrupación acompaña a todas aquellas que sufren las problemáticas ambientales. “Nosotras creemos que va a haber un antes y un después en este caminar que es para sanar, para visibilizar lo que es el terricidio”, asegura Nélida y agrega: “Este pensar surge hace un tiempo y se decide empezar con la caminata después de los incendios, los avances de las mineras y la defensa de los territorios por parte de los pueblos”.

El colectivo también emprende otras campañas, como Basta de Chineo y Hacedoras del Buen Vivir. La primera busca abolir la violación contra los cuerpos de las niñas indígenas. Como explica Mujeres Indígenas en su cuenta de Instagram, en el marco del “Conservatorio sobre Chineo” organizado por INADI en octubre de 2020, “el chineo es una práctica colonial que hoy continúa existiendo en manos de los criollos, las empresas transnacionales que operan en nuestros territorios, las fuerzas de seguridad del Estado y el patriarcado que atraviesa las comunidades”. Por su parte, Hacedoras del Buen Vivir es una marca y plataforma de venta de artesanías indígenas en la que las mujeres están trabajando. Según Nélida, en ella las artesanas podrán “vender sus productos a precios reales, porque hasta esto sufren nuestras hermanas, sobre todo en el norte. Donde van grandes marcas o comercios y les compran artesanías a precios bajos o hasta por alimentos, y después lo vemos en galerías a tremendos precios, como la cestería wichi”.

La marcha comenzó el 14 de marzo, con un bloque sur desde la ciudad de El Bolsón, y un bloque norte desde Chaco. Se suman a este andar las mujeres de Salta y Jujuy. “Vamos a estar llegando el 20 de mayo a la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a organizar todos los petitorios que traen las hermanas”, explica Curia y anuncia: “Vamos a terminar haciendo una marcha el 25 de mayo, es el día donde se empieza a conformar este Estado que nunca ha tenido presente a los Pueblos Indígenas, que somos los verdaderos defensores de la tierra. Buscamos que sea el día en contra del terricidio y poner esto en agenda. Llegar y que sea nombrado, que comencemos a considerarlo como un crimen de lesa humanidad y que sea juzgado”.

La marcha comenzó el 14 de marzo, con un bloque sur desde la ciudad de El Bolsón, y un bloque norte desde Chaco. Se suman a este andar las mujeres de Salta y Jujuy. “Vamos a estar llegando el 20 de mayo a la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a organizar todos los petitorios que traen las hermanas”, explica Curia y anuncia: “Vamos a terminar haciendo una marcha el 25 de mayo, es el día donde se empieza a conformar este Estado que nunca ha tenido presente a los Pueblos Indígenas, que somos los verdaderos defensores de la tierra. Buscamos que sea el día en contra del terricidio y poner esto en agenda. Llegar y que sea nombrado, que comencemos a considerarlo como un crimen de lesa humanidad y que sea juzgado”.

Basta de Terricidio es un movimiento global conformado por distintos colectivos, que buscan tener repercusión a nivel internacional. En la Argentina el movimiento busca tener un equipo jurídico de colaboración para poder dar claridad a estos temas.

Asimismo, intentan visibilizar “los incendios intencionales por partes de inmobiliarias, o aquellos no intencionales o por descuidos pero que nunca se buscan culpables”. En palabras de Nélida Curia: “Casi todas las mujeres indígenas somos defensoras de la tierra, por eso consideramos esto terricidio. Porque al secarse los ríos también desaparece la espiritualidad del lugar, de los bosques. Necesitamos empezar a trabajar para sanar la tierra y sanar todas las mujeres indígenas desde lo más profundo”.

El recorrido realizado por la agrupación terminará con una marcha masiva el próximo 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se sumarán grupos que luchan por el medio ambiente como Voicot, Jóvenes por el Clima y Ni Una Menos, además de estar abierta a cualquiera que desee participar. Las páginas de Facebook e Instagram del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se mantiene actualizada con acciones y propuestas no sólo históricas, sino aquellas establecidas para los próximos días. Además, documentan toda la caminata contra el terricidio.

Derechos ambientales y también humanos

Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.

Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.

Pero su dimensión más novedosa, según la diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar, es que Escazú “es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones referidas al reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales”. Esto lo convierte no sólo en un tratado de derecho ambiental sino también en un instrumento para la defensa de los Derechos Humanos.

“El Acuerdo de Escazú abre una oportunidad para empezar a pensar, con todos los sectores, una agenda ambiental que esté a tono con una coyuntura en la que el cambio climático es una realidad y las consecuencias del deterioro del planeta son evidentes” explica Vilar.

En la Cámara de Diputados se sigue trabajando en línea con el Acuerdo de Escazú, a partir del lanzamiento del Foro Legislativo Ambiental. Constituye un espacio de encuentro entre legisladores y organizaciones ambientales, territoriales, militancias, expertos y diversos actores de todo el país para poner a discusión, bajo el paradigma de Gobierno Abierto, los desafíos que se tienen por delante desde el ambientalismo popular.

“Es un dispositivo de participación inédito en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la discusión pública orientada a la cocreación de proyectos de ley -declara Vilar-. Se trabajará sobre la base de las propuestas y su objetivo será producir finalmente proyectos en condiciones de ser presentados en comisión.”

La lucha por delante

La problemática ambiental toma cada vez más espacio y relevancia pública y la militancia ambiental transformadora le hace frente a los intereses concentrados que sostienen un modelo de acumulación asimétrico y desigual. El Acuerdo contribuye a la protección y preservación de los derechos básicos de quienes hoy están dando esas disputas, pero es un brazo más y no la cara de la alternativa.

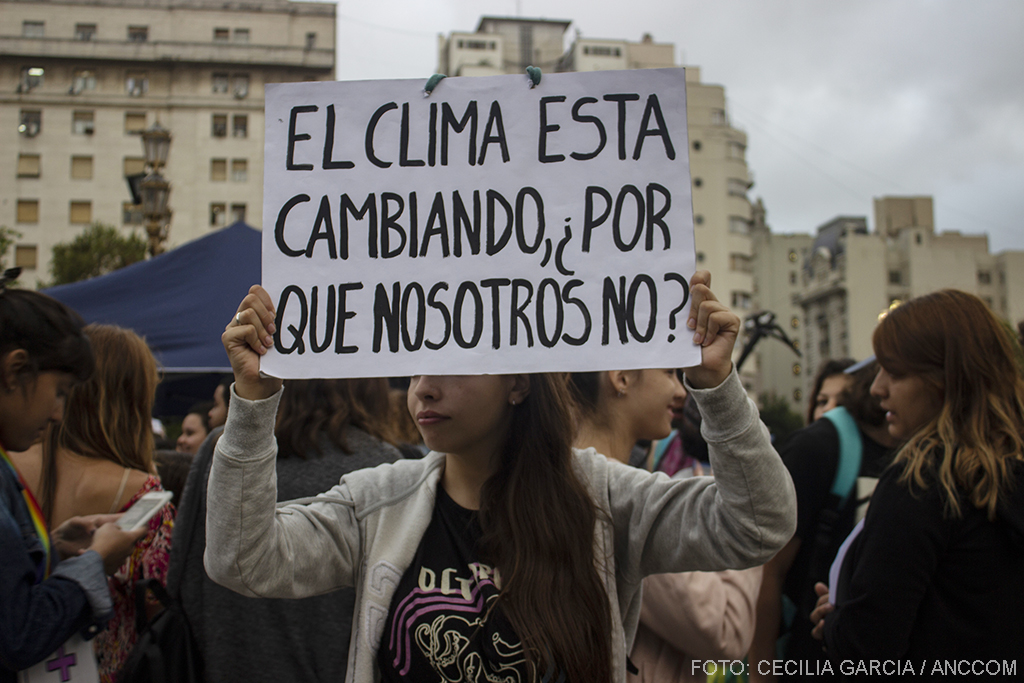

Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.

Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.

“El acuerdo es una herramienta que nos brinda una serie de beneficios importantes en términos legales -afirma Rodríguez- pero de ninguna manera puede representar en la conciencia de los defensores ambientales una solución contundente frente a la crisis que nos azota”.

Desde Jóvenes por el Clima se trabaja la posibilidad de un plan de desarrollo económico integral que se basa en la diversificación productiva contra el avasallamiento de derechos a partir del avance extractivista que se relaciona con la profundización de las desigualdades sociales y el ensanchamiento de las brechas económicas.

“No es congruente afirmar que a mayor niveles de extractivismo, mayor va a ser el progreso o el desarrollo en el territorio -asegura Rodríguez-. Apuntamos a una economía formal que contemple los límites geofísicos de nuestro planeta, de nuestro territorio y que respete los derechos naturales de nuestros ecosistemas”.

“Cuando nos tocan Andalgalá, el pueblo se levanta”

“Mientras estamos conversando en nuestro cerro, en la cuenca alta de nuestro río están perforando los suelos.” Cuenta contundente Ana Chayle, habitante de Andalgalá y miembro activo de la Asamblea El Algarrobo.

Tal como relató ANCCOM, en los últimos días la resistencia de los pobladores en contra del proyecto megaminero sufrió amedrentamientos que tuvo como resultado el detenimiento de once asambleístas, liberados tras 14 días. La resistencia contra la megaminería en este pueblo de Catamarca tiene más de 20 años y durante los últimos 11 años la Asamblea El Algarrobo ha interpuesto numerosas presentaciones judiciales que duermen en los despachos.

“El acuerdo de Escazú, entre otras cosas, reconoce el derecho a participar activamente en la defensa del ambiente -explica Chayle-. Esperamos que se respete pero por la historia de esta lucha, yo tengo serias dudas de que lo haga”.

El yacimiento minero ubicado en este pueblo se denomina Agua Rica, y está ubicado a 17 kilómetros de la población en la cuenca alta del río Andalgalá que abastece de agua a la comunidad. Pero además está ubicado en la zona glaciar y periglaciar. Su exploración y explotación significa directamente la desaparición del pueblo.

“Necesitamos que la Justicia actúe ya, cuando se trata de defender un bien común como es el agua, como es el derecho a un ambiente sano es lenta, eterna -dice Chayle-. En cambio cuando tiene que defender bienes económicos de empresas transnacionales la Justicia actúa con una velocidad inusitada”.

Una encuesta arroja que el 85% de los habitantes de Andalgalá prefiere vivir en un ambiente sano por sobre el bien económico. Los habitantes exigen respeto y ser escuchados, el mandato popular es “No a la megaminería”.

“El día que la justicia abra el expediente para ver qué pedía el pueblo de Andalgalá -concluye Chayle- va a ser muy tarde”.