Mar 24, 2019 | Entrevistas

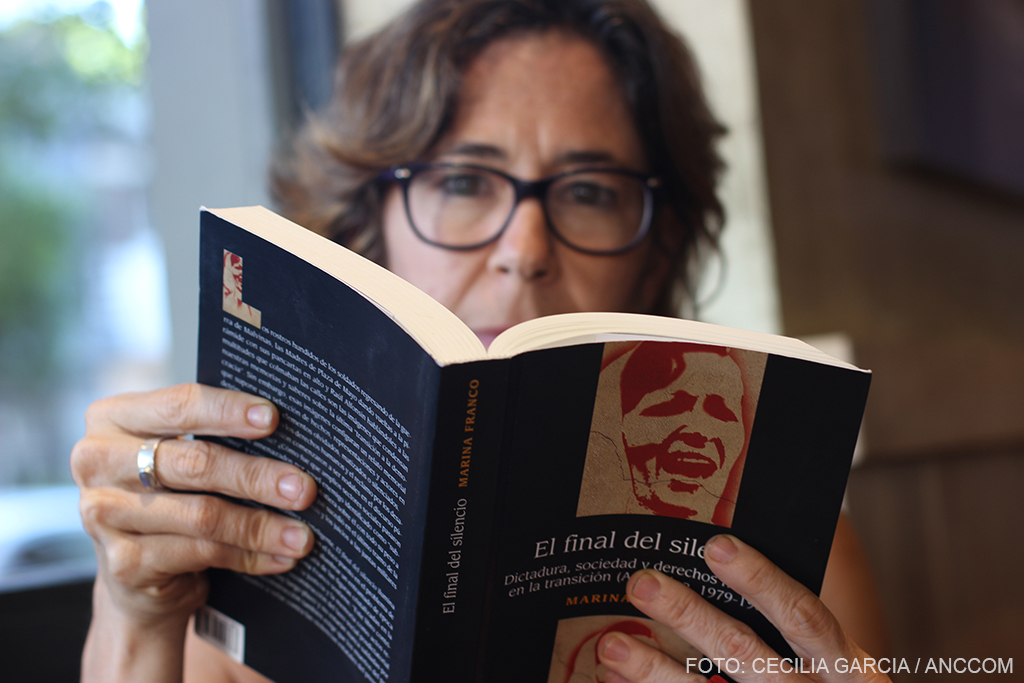

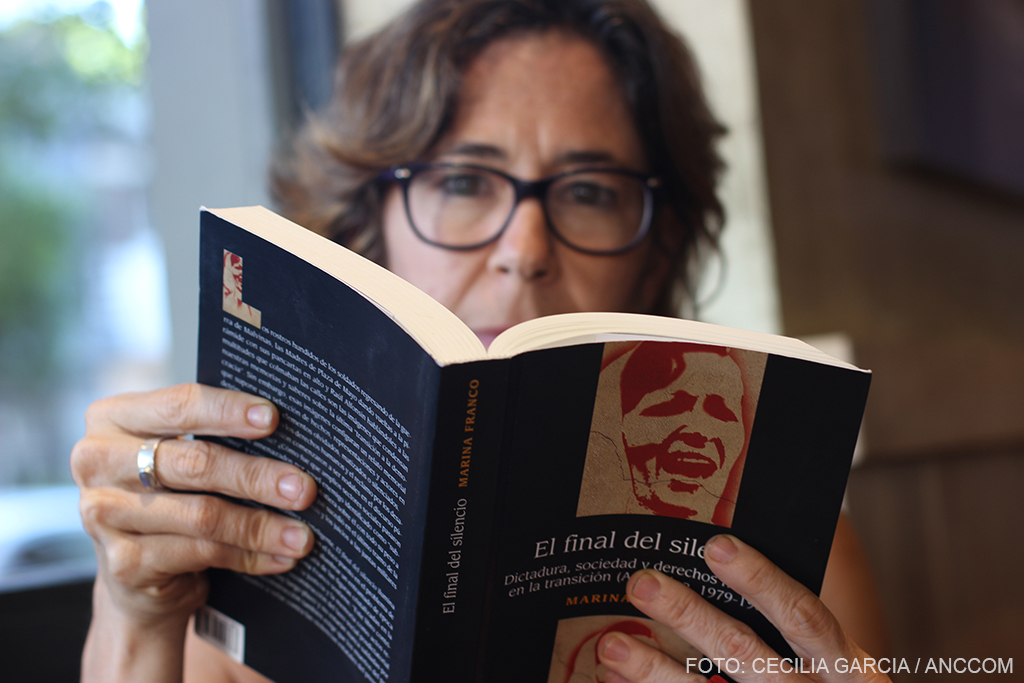

La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.

Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?

Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria, un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.

¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?

Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de Estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.

¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?

Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de Estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las Fuerzas Armadas habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las Fuerzas Armadas se habían excedido en la represión.

Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?

Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto, primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.

¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?

Efectivamente, el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de Estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los derechos humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.

¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?

Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.

¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?

Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.

Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?

Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los derechos humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desaparecidos le importaban a los organismos de derechos humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones contra el 2X1 del 2017 son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los derechos humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o a menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los derechos humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.

¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?

La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Si uno mira todo el proceso político y social, las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.

Dic 20, 2018 | DDHH, Novedades

Homenaje a Rosa Schonfeld de Bru. El Directorio de Organismos de Derechos Humanos de la ex ESMA entregará a Rosa Schonfeld de Bru el premio “Hacedores de la Memoria” por su compromiso inclaudicable en la lucha contra la violencia institucional y por los derechos humanos. Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo (Espacio Memoria) – 19-12-2019

“Nunca me hubiera imaginado que me iban a tener en cuenta en semejante lugar, con semejantes personalidades. Cuando descubrí a Estela de Carlotto lo primero que me dijo fue que si mi hijo hubiera hecho algo lo deberían haber detenido. Pensé lo mismo y si eso hubiera pasado habría ido hasta el último día de mi vida a donde él estuviese para apoyarlo”, expresó conmovida Rosa ayer, justo antes de que el auditorio del edificio “Cuatro Columnas” de la ex ESMA estallara en aplausos y ovaciones. No sólo se encargó de agradecer a su familia, sus compañeros y a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora por su inclaudicable apoyo, sino que también recordó que actualmente su asociación casi no tiene soporte por parte del Gobierno: “Tenemos un presidente que recibe y felicita a alguien como Chocobar. También una ministra que ahora está dando vía libre a la policía en el uso de sus armas. Lamentablemente se lo están tomando muy en serio, porque hay montones de asesinatos por violencia de género. Tenemos que unirnos más para que esto no siga pasando”, sentenció.

Esta ya es la tercera entrega del premio “Hacedores de la Memoria” por parte del Directorio de Organismos de Derechos Humanos perteneciente al ente público Espacio Memoria. Aquel se creó en 2015 con el objetivo de reconocer y agradecer las luchas por la memoria y los derechos humanos. Ese mismo año se realizó la primera entrega a Cristina Fernández de Kirchner, pocos días antes de terminar su segundo mandato. La segunda edición se efectuó en 2016, cuando se distinguió a León Gieco, Kevin Johansen, Cristina Banegas, Liliana Herrero, Liliana Felipe, Marcelo Carpita y Andy Riva por su constante colaboración en Espacio Memoria. En esta ocasión se decidió dar el premio a Rosa Schonfeld de Bru no sólo por su extensa labor en mantener viva la memoria de su hijo Miguel Bru, sino también por haber transformado esa lucha familiar en un movimiento colectivo. Miguel era el mayor de los cinco hijos de Rosa y Néstor Bru. Estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y desapareció en 1993, luego de denunciar a efectivos de la Comisaría Novena de esta ciudad por un allanamiento ilegal en su casa.

Recientemente declarada como Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires por parte de la Cámara de Diputados, Rosa contó a ANCCOM cómo es el trabajo que brinda con su organización: “La Asociación Miguel Bru nació ofreciendo asesoramiento por casos de violación de derechos humanos, pero principalmente en materia judicial por los casos de violencia institucional en La Plata. Después nació la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru en Parque Patricios, donde se dan distintos talleres de periodismo, fotografía, música y serigrafía, entre otros. Hemos patrocinado y tenido buenas condenas como un caso de asesinato por parte de la policía en 2010 en el que se dictaron cuatro cadenas perpetuas. Ahora estamos en un momento muy difícil, pobres de asistencia jurídica. Pero estamos luchando y siempre esperando que alguien diga dónde está Miguel, que es el principal objetivo. Cada nieto que se recupera y cada desaparecido encontrado por sus familiares para cerrar una etapa me hacen pensar que nosotros también vamos a poder cerrarla”.

En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Daniel Tarnopolsky, representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria; Claudia Vásquez Haro, Presidenta de la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe; María Eugenia Ludueña, escritora y periodista; y Marcos Weinstein, padre de Mauricio Weinstein, secuestrado en 1978 por la última dictadura cívico militar. Este último recordó a Miguel Bru: “Era un estudiante que pensaba y que podía pensar y transmitir a los demás, cuestión que al poder político-social prevalente de esa no democracia, que solemos sufrir en el país, le interesa borrar, de alguna forma, aunque sea individualmente como en este caso”.

Antes de pasar al brindis que cerró el histórico evento, Vera Jarach miró con alegría el trofeo que sostenía Rosa Schonfeld a su lado. Luego observó atentamente a la homenajeada y finalizó: “Somos compañeras y hermanas. Nos unimos en el dolor y en la forma de reaccionar al dolor, que tiene que ver con no tener miedo, saber luchar y buscar que nunca más tengan que pasar estas tragedias para ninguno, ni acá ni en el mundo”.

Jun 20, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar

El terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura se desplegó no solo en cuarteles y comisarías. Sus tentáculos también llegaron hasta los institutos de menores. Así, por el Instituto Mercedes de Lasala y Riglos pasaron hijos de detenidos desaparecidos luego del secuestro de sus padres. En ese mismo lugar, hoy funciona la Universidad Nacional de Moreno, y fue señalizado como sitio de memoria, en cumplimiento de las leyes que ordenan indicar aquellos lugares en donde se violaron los derechos humanos.

El hogar de menores funcionó dependiendo del Estado nacional, pero con autoridades eclesiásticas, desde 1944 hasta la década del 90. Durante ese período se ocupó de la asistencia de miles de chicos huérfanos. A partir del regreso de la democracia, por sus pasillos circulaba el rumor de que éste sitio había sido uno de los lugares donde se ocultaba a hijos de desaparecidos, que quedaban desamparados tras el accionar de la represión.

Héctor Brachi, interno del Instituto entre 1980 y 1982, recorre después de muchos años el lugar: “Por lo poco que más o menos recuerdo, el patio de juegos estaba apenas entrás. A veces venían los familiares y nos encontrábamos ahí. Después, los comedores estaban para el lado de la derecha. En el primer y segundo piso había dormitorios y la cocina estaba en el fondo de los pasillos largos”, cuenta. Y agrega que él no conocía la historia real detrás de esas paredes, pero el rumor estaba siempre presente: “En su momento, mi mamá (adoptiva) tenía miedo de que yo hubiera sido hijo de desaparecidos, no tenía bien mi legajo”, explica.

Héctor Brachi fue interno del Instituto entre 1980 y 1982.

Andrea Herrera, docente de la escuela N°35, junto a Martha Ibarra, representante de Moreno por la Memoria y algunos estudiantes, llevaron a cabo la investigación que derivó en la señalización como sitio de la memoria, realizada el año pasado. Martha cuenta cuáles fueron los primeros pasos: “Partimos de la hipótesis de que acá habían pasado hijos de desaparecidos, y lo comprobamos desde testimonios que hay en Internet sobre los juicios de la ex ESMA, estaban las declaraciones de Yamila Zavala Rodriguez, Nicolás Koncurat Urondo”. Andrea agrega: “Ellos tenían conocimiento de que después de que sus padres desaparecieran, habían pasado por acá.”

ANCCOM se contactó con Yamila, quien vive actualmente en Mar del Plata. Agradecida sobre la iniciativa de señalizar como sitio de memoria al ex Instituto Lasala de Riglos, dice: “Estos jóvenes, que hicieron un maravilloso trabajo de investigación, transformaron realidades, porque hicieron que yo, y tantos otros hijos de desaparecidos volviéramos ahí, a lo que fue el instituto Riglos de Moreno, que siempre fue una cosa pendiente.” Yamila recuerda su historia, aunque solo tenía 3 años: “Ese día, el 22 de diciembre de 1976, en Lambaré y Corrientes, nos quedamos con mi hermana, nos dejaron en la calle, llevándose a nuestra madre y asesinando a nuestro padre. A partir de ese día nos llevaron a una comisaría, y de ahí al instituto Riglos en la localidad de Moreno, estuvimos hasta mediados de marzo del 77, alrededor de 3 meses, detenidas desaparecidas, porque nadie sabía dónde estábamos. Finalmente nos encontraron por un dato que se dio en anonimato”.

Yamila agrega: “Por los legajos que después me entregaron de la Dirección de Niñez, ahí decía que estábamos a disposición del Ejército, que incluso no se podían recibir visitas”.

«Los hijos apropiados tenían conocimiento de que después del secuestro de sus padres, habían pasado por acá», dice Martha Ibarra, de Moreno por la Memoria.

La señalización oficial la realizó en septiembre pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y, antes, desde el proyecto “Jóvenes y memoria” llevaron a cabo una señalización artística. A ambas asistieron algunos de los hijos de desaparecidos que pasaron por el lugar, como Camilo Ríos, Nicolás Koncurat Urondo y, la misma Yamila. “Estuvimos, participamos y fue muy emocionante”, recuerda ella.

Gabriela Díaz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno se enteró de la historia del edificio al momento de la señalización: “Me dio mucha tristeza saber que estoy pisando un lugar donde ocurrió algo ilegal. Que este lugar se haya convertido en universidad, en un edificio histórico y reconocido, es fuerte”, afirma.

Marta Ibarra cree que la tarea de concientización no termina con señalizar la vieja sede del Riglos: “En realidad estas investigaciones deberían hacerse en todos los institutos de menores, este es el primero en el que se hace, pero en todos deben de haber pasado hijos de desaparecidos”, explica. En la misma línea, Víctor Caro, interno del Riglos en la década del 50, relata: “Estoy muy conforme con el hecho de que haya sido señalizado como un espacio de la Memoria, creo que habrá muchos colegios, institutos, internados para señalizar”. Y, por último, Yamila Zabala Rodríguez señala, que la señalización de estos espacios es “una batalla cultural que hemos ganado”.

Ene 17, 2018 | DDHH, slider

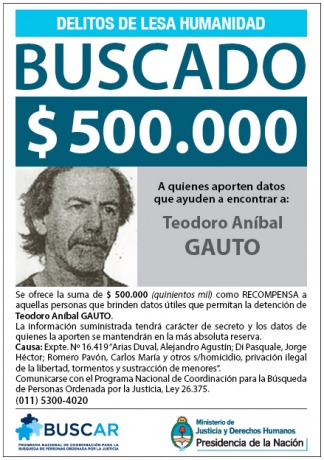

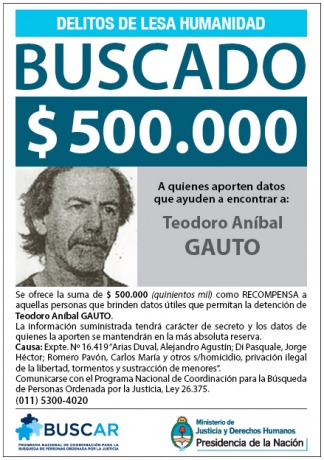

Acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y prófugo de la justicia argentina, Teodoro Gauto vive en Haifa, al norte de Israel, bajo el nombre de Yossef Karmel. A pesar de las denuncias del periodista argentino Sergio Shlomo Slutzky en 2015 y de una orden de captura emitida por la Interpol, el exintegrante del centro clandestino platense “La Cacha” goza de plena ciudadanía en el país que aún se niega a extraditarlo.

En febrero del año 2003, Gauto y su familia se instalaron en Israel gracias a las posibilidades migratorias que el país ofrece a través de su Ley de Retorno. Esta legislación otorga ciudadanía a los miembros de la comunidad judía dispersos por el mundo en necesidad de residencia. Sin embargo, la falta de investigación sobre el pasado de Gauto llevó a que recibiera ciudadanía y ayuda económica del Estado a pesar de las acusaciones que lo comprometen.

Mientras sus compañeros son juzgados y condenados en el juicio por el CDC «La cacha», Anibal Gauto disfruta de su libertad.

“A principios del 2011, a medida que avanzaban los juicios contra las personas implicadas en La Cacha se pidió interrogarlo y se dieron cuenta que él no estaba en Argentina”, explica a ANCCOM el periodista argentino radicado en Israel Shlomo Slutzky. Su familiaridad con la causa yace en el pedido de justicia por su primo, el médico Samuel Slutzky, que fue, según testigos, torturado en el centro clandestino en el que Gauto trabajó. Samuel aún permanece desaparecido.

Cuando Slutzky descubrió que uno de los acusados y potenciales responsables del destino de su primo vivía a kilómetros de él con una nueva identidad, decidió contratar a alguien para investigarlo. El fruto de sus averiguaciones derivó en una nota que se emitió en el programa Mabat Sheni el 19 de febrero de 2015 en la televisión local israelí. En el programa, Gauto reconoce –con ciertos matices- que integró el Batallón de Inteligencia 601.

Si bien intenta minimizar su accionar al aclarar que su trabajo se reducía a confeccionar carpetas con datos, esta información significaba una “sentencia de muerte” para quien estuviera en esa lista, según Slutzky. “No tengo ni tuve ideología”, niega Gauto en la entrevista telefónica que concedió al periodista. “Tenía 20 años, me interesaba tener el auto nuevo, la pilcha nueva y esas boludeces. Por eso entré a trabajar ahí”.

En la misma conversación telefónica, Gauto confiesa: «Mientras yo esté en este país y medianamente pueda estirar el tema, es decir, jugar con el tema de que no hay extradición, seguiré acá. Si yo voy a Argentina y me presento me van a encerrar en un calabozo y yo, obviamente, no estoy preparado para eso».

Esta especulación nace de una paradoja burocrática que entorpece la quita de ciudadanía del argentino prófugo. Al respecto, Slutzky aclara que “el problema es que no hay acuerdos de extradición entre los países. Desde el Ministerio de Justicia me explicaron que si fuese requerido para ser juzgado, Israel lo entregaría. Pero ahí está lo que yo llamo La trampa Gauto: en Argentina no puede llevarse a juicio a alguien que no fue investigado previamente”.

Esto permitió a Gauto vivir en libertad por 14 años y, bajo su nueva identidad, entablar relaciones en Israel al ocultar su pasado. Un ejemplo de estas relaciones es el de Ricardo Jramoy, que en la nota producida por Slutzky explica: “Hablábamos de nuestro pasado en Argentina y nuestras historias pero siempre hasta ahí. Entonces me daba sospecha”.

Slutzky lidera la batalla pública y judicial para quitarle a Gauto la ciudadana ganada por engaño y extraditarlo a Argentina.

A su vez, Shlomo Slutzky descubrió otro crimen que compromete al ex oficinista de “La Cacha”: “Descubrí, además, que fuera de las cuestiones de Derechos Humanos, Gauto se venía escapando de una orden de captura por estafa al BCRA desde 1998”. Al pasar por alto este dato, Israel desacató la orden de captura que emitió Interpol en el 2003 a causa de la defraudación de fondos efectuada por Gauto.

Si bien este pedido caducó en el año 2009, es otra prueba de la ilegalidad de la que el represor se valió para ingresar a Israel. Dicha situación irregular fue reconocida una vez que Slutzky elevó el reclamo a la Suprema Corte de Justicia, apelación que él mismo firmó como denunciante.

Slutzky concluye: “Decidí esperar. Mis compañeros querían llevar a cabo escraches, pero yo siempre preferí mantenerme en la vía judicial”. La espera de Shlomo se dilatará hasta el 10 junio de 2018. Hasta entonces, la Suprema Corte de Justicia de Israel ordenó que el Ministro del Interior revise el caso y tome, finalmente, una decisión.

Actualizado 17/01/2018

Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes

A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.

Actualizada 19/09/2017