Sep 6, 2017 | Entrevistas

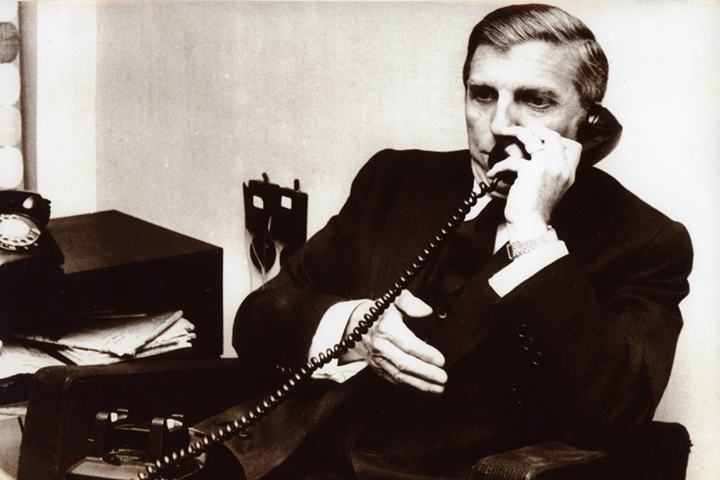

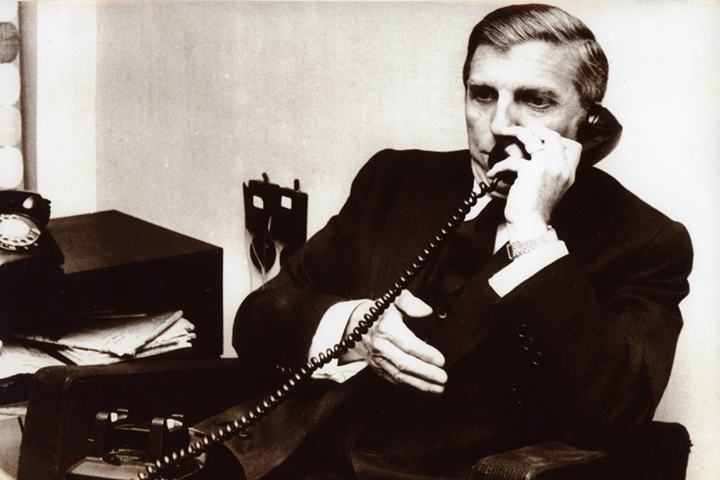

Si los perros volaran es el nombre de la película que recupera la historia olvidada de Rafael Perrotta, el dueño y director del diario El Cronista Comercial, que pertenecía a la élite porteña y que en los últimos años de su vida se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de junio de 1977, el periodista fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. A pesar de que los represores extorsionaron y cobraron un rescate de su familia, su cuerpo jamás apareció. El último testimonio que lo recuerda con vida es del director de La Opinión, Jacobo Timerman, quien afirmó haber compartido cautiverio en el Comando de Operaciones Tácticas (COT-I: Martínez), comandado por el Primer Cuerpo del Ejército.

Gabriela Blanco, Lorena Díaz y Maximiliano de la Puente dialogaron con ANCCOM sobre el film que dirigieron de forma conjunta, y que a partir de este jueves 7 se podrá ver en la sala Gaumont del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). ¿El escenario de la charla? La confitería «Las Violetas”, de Almagro, en donde Perrotta se encontraba con un contacto de aquella organización revolucionaria.

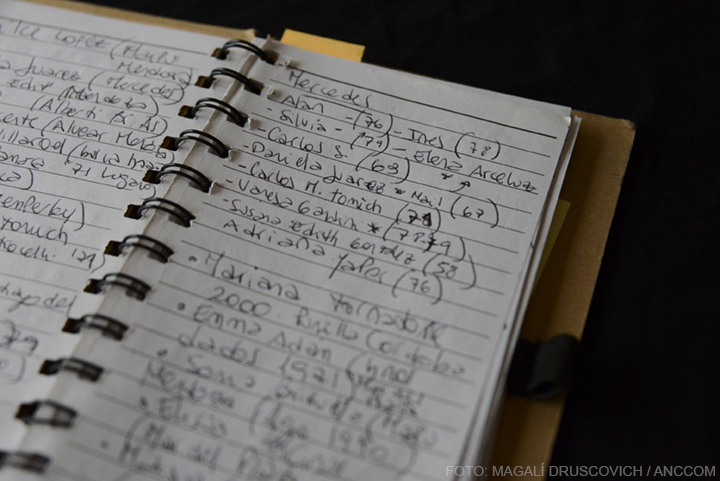

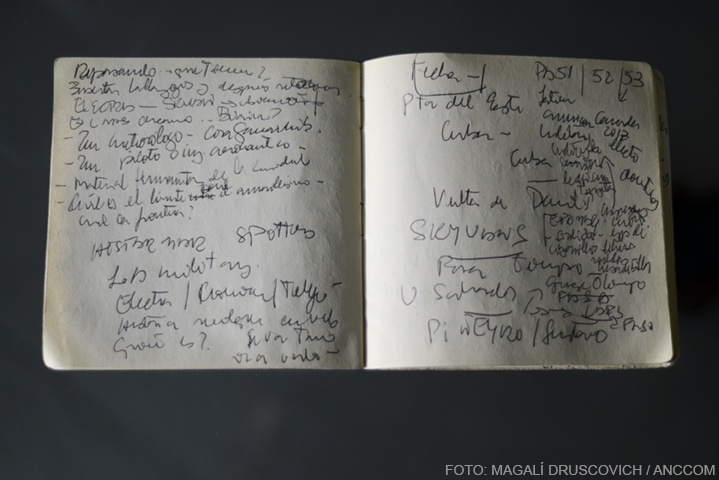

«En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados», dijo Lorena Díaz.

¿De dónde viene el título de la película y por qué lo eligieron?

Lorena Díaz: Es por una nota que escribió uno de los periodistas del diario que se llama Carlos Ávalo. El Ministro de Economía de Lanusse había dicho que no había inflación, entonces Ávalo saca un artículo que tenía un título irónico que decía: si los perros volaran la inflación sería de tanto. Y él jugó con eso y con la Masacre de Trelew, que había sido dos días antes, por el tema que a los militantes del PRT se le decía perros. Entonces él dice, que en virtud de esta libertad que había en el diario, Perrotta no le cuestionó la nota y se la dejó pasar, y que incluso después fueron los milicos a hacer quilombo por esto.

Maximiliano de la Puente: A mí me parece que el título tiene que ver con pensar un país donde pasaban cosas extraordinarias, en el que todo podía pasar. Tiene esa connotación donde podemos encontrar un personaje como Perrotta que era capaz de convertir un diario de negocios, no digo en un diario de izquierda pero que hoy entenderíamos como progresista o vinculado a la línea de la Juventud Peronista, de Montoneros y demás.

¿Qué es lo que les pareció interesante de Perrotta como para llegar a realizar un documental centrado en él?

dl P: Esta cuestión de que es uno de los hijos del fundador de El Cronista Comercial, que es un tipo que tenía muchos contactos con los grandes actores sociales de la época, básicamente políticos pero también militares. Tenía llegada directa con (José) Martínez de Hoz, que iba a comer a su casa, o con (Emilio) Massera y por otro lado, la vinculación que podía llegar a tener con sectores como Montoneros o el PRT, nos da un personaje poco explotado.

Gabriela Blanco: En principio, a mí siempre me interesó la temática de los años 70. Y Perrotta es muy rico como personaje, tiene esta controversia de venir de una familia de mucho dinero y haber sido desaparecido. Además, no se habla mucho de los empresarios que también fueron secuestrados en este período.

¿Cómo hicieron para reconstruir la historia de Perrotta a partir de los testimonios que encontraron?

L.D: En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados.

G.B: Se fue armando sobre todo con las dos facetas de las redacciones del diario, la de los 70 y la de después. Hay como 30 entrevistados, así que fue un proceso bastante dificultoso porque por cada entrevistado que teníamos aparecía un Perrotta distinto. Era complejo de armar, de hecho, en la apertura de la película jugamos con la figura de un rompecabezas por esto mismo.

¿Cuál sería esta idea del rompecabezas?

dl P: De alguna manera trasladamos esa mirada caleidoscópica al espectador, la película no cierra una única impresión al respecto, Perrotta termina siendo un personaje a construir. Jugamos con la figura del rompecabezas que nunca se puede armar del todo y para mí, en particular, la idea es que él es un producto de una época donde muchas cosas que hoy resultan impensables, eran posibles. Él actúa en contra de sus propios intereses como empresario, eso eran los 70.

«Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época», dijo Maximiliano de la Puente.

¿Cuál es el cambio que intenta llevar adelante Perrotta en El Cronista Comercial en los años 70?

G.B: Es ejemplar lo que hizo durante el corto período de tiempo que estuvo como director del Cronista. Él quería hacer un diario como Le Monde, donde pudiera aparecer una amplitud de criterio, darle la palabra a todos porque tenía esta cuestión de querer conocerlo todo.

dl P: Parece que Perrotta era muy orgulloso de su condición de director de un diario que tenía influencia en los sectores de poder y quería sacarlo de ese lugar de brindar solamente informes bursátiles para ser un diario moderno. Entonces, empieza a incorporar a un montón de gente en la redacción.

También en la película aparecen los testimonios de los dos hijos de Perrotta, que dicen no estar al tanto de la ligazón de su padre con el PRT. El tema parece aún hoy incomodar a algunos de los entrevistados.

G.B: (Los familiares) no dan cuenta de un compromiso fehaciente de alguna línea política por fuera de esta amplitud ideológica que tenía Perrotta. Decían que era una cuestión de que su padre quería escuchar todas las voces y no que tuviera un compromiso político ni con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, brazo militar del PRT) ni con el peronismo.

L.D: Sí, además, Santiago, el hijo menor, no estaba tanto en El Cronista. Y el otro hijo estuvo en un momento pero tenía una formación económica que respondía más al diario viejo que al diario de ese momento, en esta divisoria que hubo entre lo que fue la vieja redacción y la nueva. Entonces me parece que estaban más ligados a ese otro mundo.

¿Y del vínculo entre Perrotta y el PRT qué pudieron reconstruir?

dl P: Nosotros entendemos, por la información que hay, que ese vínculo existía en calidad de informante. Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época.

L.D: Aparentemente se citaba con Javier Coccoz, que era el jefe de Inteligencia del PRT, acá (NdR: en la Confitería Las Violetas). El procedimiento de seguridad que tenía el PRT hacía que los mismos compañeros no supieran quiénes eran los contactos de cada uno, si Perrotta se veía con Coccoz sólo ellos dos lo sabían.

G.B: Hay gente, como Julio Santucho, que afirma absolutamente este vínculo y otra que lo niega rotundamente. Entonces siempre nos va a quedar esa duda. Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron.

¿Y estéticamente cómo hicieron para poder narrar estas distintas miradas sobre Perrotta y su historia de vida?

L.D: Como pasó bastante tiempo fue muy variado porque empezamos con una estética más convencional, entrevistas básicamente y después sí pensamos en cómo ir mechando con otro tipo de imágenes para que no fuera solamente los entrevistados mirando a cámara. En un momento, se nos ocurrió hacer animaciones, no solamente para recrear lo que no podíamos, sino en algún punto para poner esas imágenes a dialogar con lo que están hablando los entrevistados, trabajando metafóricamente lo que dicen.

«Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron», dijo Gabriela Blanco.

Actualizada 6/09/2017

Sep 6, 2017 | DDHH

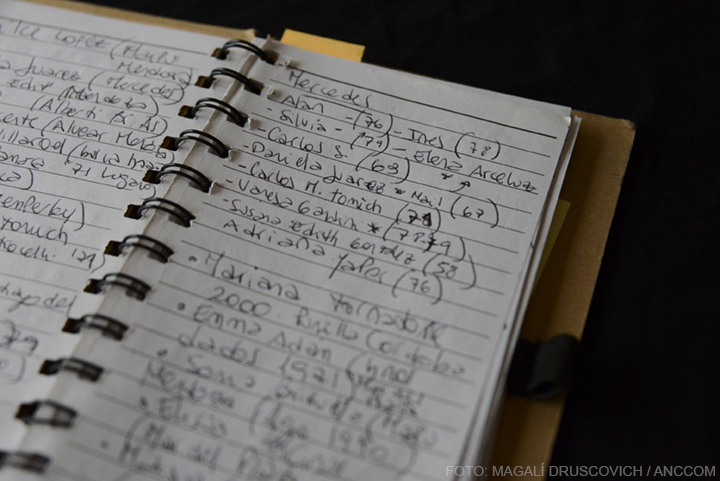

Mercedes es fundamentalmente una ciudad judicial, clerical y militar. Este triángulo, inscripto en el marco de la ausencia de otras instituciones del Estado, permitió que entre 1960 y 1980 se generara un sistema donde manipular bebés para ser apropiados, anotados como biológicos y hasta vendidos, sea legitimado bajo el manto del mal menor. Hoy hay once casos judicializados entre madres e hijos que reclaman verdad. Sin embargo, la cifra se eleva a 60, ya que hay más personas que buscan conocer su verdadera identidad. También aparecen madres que quieren conocer a esos hijos que, en algunos casos, les fueron arrebatados.

Mirta Villa tenía 15 años cuando el 27 de febrero de 1968 dio a luz a su primer hijo en la casa Antonia Petrocelli, una partera mercedina que hoy ya no está con vida. Mirta fue forzada a entregar a su hijo, a quien nunca pudo conocer: “Se pierde la mitad de la vida”, confiesa. Su historia es fundamental para demostrar que algunas madres entregaron a sus hijos bajo amenaza y siendo víctimas de una red ilegal compuesta tanto por el Poder Judicial, el sistema de salud público y privado, el Registro Civil y la connivencia de una sociedad pequeña, pero con grandes intereses.

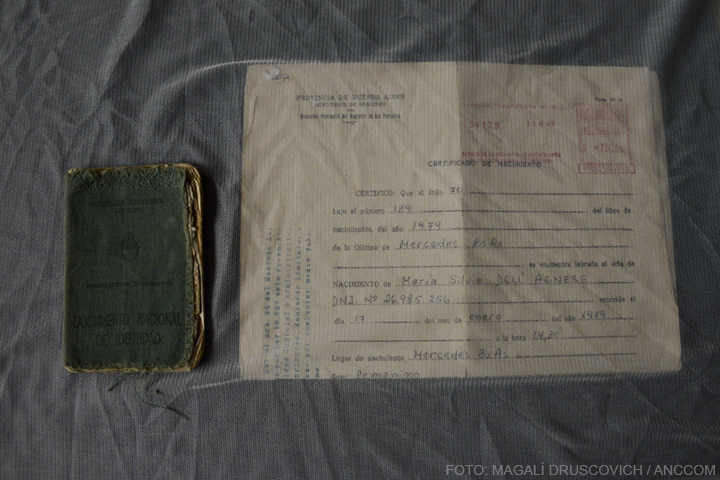

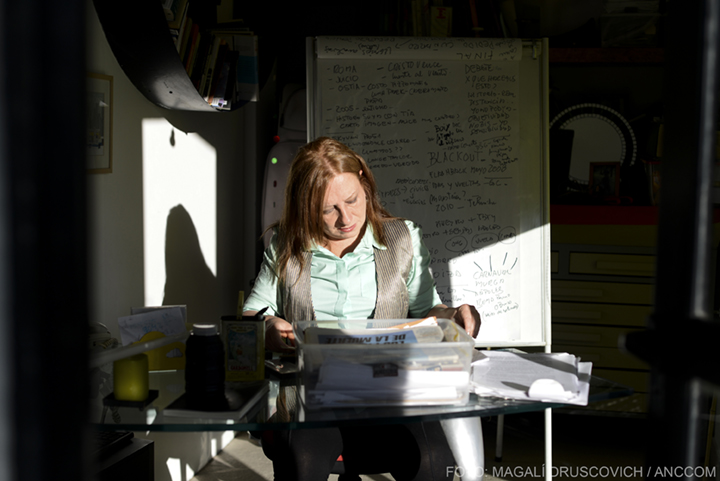

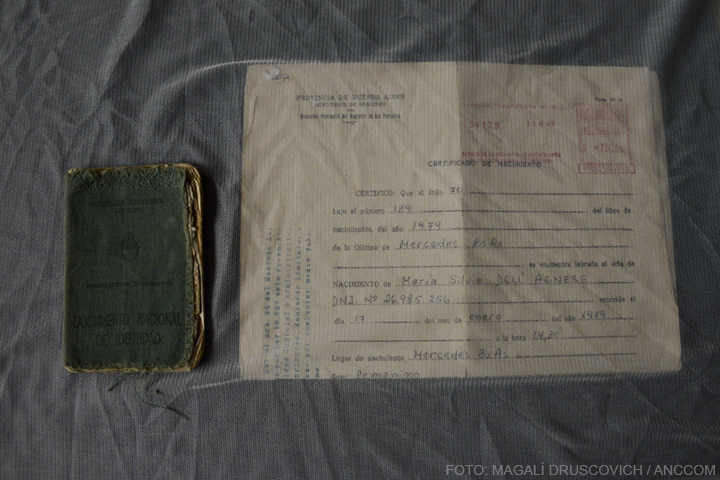

Silvia Dell Agnese hoy tiene 38 años y hace tres que su propia búsqueda de la identidad la llevó a abrir un camino que para muchos parecía imposible. Después de un examen necesario en Abuelas de Plaza de Mayo, un resultado negativo y un dato clave en su partida de nacimiento, llegó también a Mercedes, la ciudad que vio nacer al expresidente de facto Jorge Videla y en la que se crió Orlando Agosti, dos de los integrantes de la Junta militar que inició la última dictadura. A su vez, Mercedes fue el sitio en donde estuvo designado como vicario, Adolfo Tortolo, confesor de Videla y uno de los eclesiásticos denunciados por su connivencia con las Fuerzas Armadas en ese tiempo. “Mi partida de nacimiento dice que nací el 17 de enero de 1979 en la calle 37 N° 277, en la ciudad de Mercedes. Hija de Rodolfo Dell Agnese y Ángela Giglio Bilardo”. Silvia cuenta que esa dirección pertenece a la antigua casa de la partera Celia Lescano de Maggi, hoy internada en un geriátrico. A sus 8 años, su madre le explicó que otra panza la había tenido y que ella la cuidó desde ese momento. “Yo le dije: ‘Está bien, mamá’. Pero el tema es no ver un espejo tuyo en nadie. Empezás a ver cosas en las que no encajás del todo”, continúa Silvia, quien hoy tiene varios programas de radio con el fin de concientizar a la sociedad sobre estos casos.

Mercedes es una ciudad chica y el infierno se hace grande. Silvia no minimiza el temor que genera hablar del tema: “Existió y existe una protección. Una protección, también, por el tema de ‘escuchame, si lo hacían todos’”, y agrega que “mucha gente sigue callando. Inclusive los jueces, que no quieren meterse porque el día que se meta uno a indagar un poco más, caen políticos, cae el Poder Judicial, caen obispos, caen monjas, caen todos.” Su caso, junto a los otros diez que están judicializados, está parado. Le dicen que no pueden encontrar a la partera involucrada, cuando ella misma con sólo tocar una puerta, pudo hablar con ella. “El 20 de noviembre de 2014, después de hacerme el examen en Abuelas fui a Mercedes”, cuenta. Una vez allí, observó la dirección que decía su certificado de nacimiento y entonces se dirigió a la casa de la partera y la ubicó. “Mirá que no soy Einstein. ¿Y ellos que son la policía no la pueden encontrar?”, reclama.

Susana González nació, según su libreta, el 16 de julio de 1958 en el Hospital Blas Dubarry de Mercedes. Sin embargo, a sus 45 años se enteró que aquellos padres que figuran como biológicos no lo son. El mismo médico que realizó el parto la entregó a sus tíos quienes la fueron a buscar al establecimiento para llevarla a la casa donde sería criada. Hace sólo 12 años que su duda se confirmó: es hija apropiada, como se autodenomina. A sus 15 años se le había instalado la semilla de la duda, luego de que en el colegio sus compañeras le dijeran que era adoptada. Sin embargo, recuerda que desde siempre imaginó que tenía hermanos varones sin saber bien por qué y que sin querer buscaba parecidos. “Lo peor es la vergüenza de ser la última en enterarse”, dice en voz baja y pausada. Susana se define como una mujer independiente y en eso no se reconoce en absoluto con sus padres de crianza. A su vez, cree que parte de sus inseguridades tienen que ver con su historia y, además, confiesa que en algún momento se echó la culpa a ella misma: “Si yo le hubiera dado a mi mamá la seguridad de que no la dejaría por nada, quizá me hubiera contado. Todos tenemos historias y en realidad nuestra historia nace antes de que estemos en la panza de nuestra mamá. Porque normalmente hubo un imaginar, un deseo, algo. Y yo no sé, yo solamente sé que me fueron a buscar al hospital”, piensa. Aún hoy se pregunta qué hubiese sido si era criada por otra familia, si hubiese estudiado la misma carrera o si tal vez hubiese podido soportar la universidad en Buenos Aires. Susana, decidió judicializar su caso y es directora de un colegio. Tiene la voz ronca y cuando habla mira al suelo. Dice que no le tiene miedo a la búsqueda. “Imaginar me mató. Se te ocurre cualquier cosa y nada es más terrible que no saber la verdad. Cualquier verdad, por dolorosa que sea”.

J., nació el 1 de septiembre de 1979 en el hoy inexistente Sanatorio Mercedes, que estaba ubicado en la avenida 30 N° 530. Ella, en cambio, no judicializó su situación. “No lo necesité”, explica. Y elige no dar su nombre verdadero, porque a su madre todavía le preocupa el qué dirán. Además, cuando se hicieron públicos varios casos, el temor a una condena empezó a correr por su ser. Según le contaron, su padre recibió el llamado de su tía que era partera del hospital, diciéndole que había una beba para dar, porque otra familia había desistido. Y su padre aceptó. Cuando su madre de crianza llegó a su casa, J. estaba ahí, sobre la mesa. “Mi papá decidió pagar el sanatorio para que mi madre biológica estuviera en mejores condiciones”, detalla. También pagó el taxi de su verdadera mamá, que le salió más caro que lo normal. “Suponemos que había un arreglo previo”, dice. J. es una de las pocas hijas que, hasta ahora, luego de años de búsqueda, logró encontrar a su madre. Y con ella a cuatro hermanos, dos de los cuales también fueron vendidos y adoptados ilegalmente. J. se enteró a los 3 años que no era hija de quienes creía que eran sus padres. “Me dijeron que yo no había nacido de la panza de mi mamá, sino de la panza de otra señora, pero que era hija del corazón. Creo que ahí empecé a buscar”, cuenta. Desde ese momento iba preguntándole a las personas si habían nacido de la panza de sus madres. Para J. la búsqueda de la identidad se relaciona más con el conocimiento de un origen. Peleó y discutió, pero siempre con la certeza de que iba a encontrar. “Creo que con lo que uno pelea es con la sensación de no ser culpable. De por qué mi mamá no quiso quedarse conmigo, qué fue lo que pasó. Pero yo soy esta. Creo que la nena de 5 años que preguntaba por las panzas de embarazada es la misma que fue a golpear esa puerta.”

Ni hijos de desaparecidos ni hijos adoptados legalmente.

Estas historias, que se cuentan de a miles a nivel nacional, no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga, como sucede con los casos de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar. Estos hijos que buscan su identidad quedan a la deriva legal, ya que no cuentan con una denominación específica. El título más cercano sería ‘vulneración de identidad’, pero, sin embargo, Silvia expresa que ella y muchos otros, no son ni suprimidos, ni sustituidos, porque nunca les dieron una identidad. El único camino judicial que tienen los hijos dados ilegalmente a familias de crianza, con o sin dinero de por medio, sería el de inscribirse dentro de los delitos de Lesa Humanidad, pero tampoco sería del todo adecuado. “Si bien fue el Estado el que me vulneró la identidad, porque el Registro Civil es el que me hizo la partida falsa, en realidad no es Lesa porque no fue en el marco del terrorismo de Estado que me sacaron mi identidad biológica. Fue un pacto habitual entre personas que elegían el camino de la apropiación en vez de la adopción”, remarca Silvia.

Estas historias no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga.

Si bien cada historia es particular, existen varios casos que hablan de una red de intercambio de bebés como mercancía, ya sea por dinero, inmuebles o devolución de favores. En el recorrido de su búsqueda, J. pudo saber que su madre biológica había dado hijos voluntariamente a cambio de dinero. “Por mi hermana, pagaron $500 en ese momento (aproximadamente en 1977). Ella encontró un papel con el detalle”. A su hermano, criado en otra familia, su padre adoptivo lo recibió luego de que un médico se lo ofreciera al encontrárselo en el pasillo del hospital. “Te lo ofrecían así, como una docena de facturas”, dispara J. Y rememora el día en que, en una casa humilde y frente a su madre biológica, intentó junto a sus otros hermanos dilucidar fechas de cumpleaños. “Esa pobre mujer no sabía ni cuántos hijos había tenido”, dice y pone en suspenso el aire.

En el caso de Silvia, según le relató su tía que fue quien realizó el contacto, la partera pidió por sus servicios el costo de lo que saldría una semana de internación en un sanatorio, médico ginecólogo, pediatra, partera y enfermera. Gracias a otro de los partos atendidos y tramitados por Maggi, se sabe que por ese niño pagaron el valor de un inmueble mientras que su madre recibió sólo unas chapas para el techo de su casa. Cuando Silvia pudo recorrer la casa de la partera, en donde había nacido, los actuales dueños le mostraron “tres agujeros en la pared de metro cuadrado hacia adentro, donde se notaba que habían estado cajas fuertes empotradas.”

Mirta, quién fue obligada a entregar a su hijo y vivió en la casa de otra partera durante el embarazo, cuenta que jamás recibió nada. Más bien todo lo contrario: “Me hacían limpiar el piso, lavar los platos. Me decían que tenía que pagar los gastos por estar ahí.” Con la voz quebrada, mientras amasa un papel de cocina, cuenta que Antonia Petrocelli, la partera, le decía “¿Qué vas hacer? Mira que vos no tenés nada. Tu madre te echó, estás en la calle. ¿A dónde vas a ir a parar con esa criatura? Se te va morir”. Mirta tenía cinco hermanos más y vivían en la pobreza y pensaba, en aquel entonces, “Quizá tiene razón. No quería ser egoísta y que se me muriera el hijo que llevaba dentro de mí. Además, la partera me decía que cuando tuviera 18 años lo iba a poder ver.” Pero eso jamás pasó. Antonia la acusaba de haber entregado a su hijo y, las tres veces que Mirta le fue a reclamar verlo, la amenazó con ponerle abogados y mandar presa a su madre, que había querido que se practicara un aborto. “Cuando fui grande, pensé: ‘La hubiese mandado presa y hubiese sabido dónde estaba mi hijo. Ojalá hubiera tenido más valor”, se lamenta y llora. Y fue así que se tuvo que quedar a limpiar ahí, hasta parir al hijo que no le dejarían tener. Ser una adolescente humilde y tener una madre autoritaria y dominante, marcaron su destino.

Los casos de apropiación incluyen también a sectores sociales acomodados, ya que en esos contextos se aprovechaba su cercanía con el poder para comprar bebés y también para ‘solucionar’ problemas tales como un embarazo no deseado en familias muy conocidas de la elite de Mercedes.

Cuando Silvia logró hablar con su partera, ya vieja, pero con la omnipotencia intacta, contó que: “La ‘Sra. Lescano de Maggi’, como firmaba algunas de las partidas de nacimiento, relató que, una vez, una chica de familia adinerada a la que le ‘solucionó un problema’ le dijo que luego de que entrara vestida de blanco a su casamiento, la iba a llamar para agradecerle y lo hizo”. Silvia reflexiona: “Qué hipocresía… Para cierto sector de la sociedad era algo que se hacía seguido”. Y agrega: “La red en mi caso estuvo formada por el Poder Judicial, la Policía y el Registro Civil, mientras que en otros, también participó la Iglesia. El Estado completo tuvo que ver en todo esto. Y yo a veces digo: por acción o por omisión. A su vez, la sociedad sabía que eso sucedía. Inclusive hoy, lo sabe”. Abocada a la búsqueda propia y ajena, agrega: “Lo complicado que es obtener información por miedo a lo que puedan decir los otros”.

A alguien molesta que se hagan públicos estos casos. Hace dos meses Silvia, que se crió en San Miguel, fue amenazada por Facebook. Luego de hablar de un caso en su programa Inapropiadas, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

Por otro lado, J. mientras habla, reflexiona sobre su propia historia, mira al techo y se toca la pera. Comienza a contar, para y retoma. “Ser hijo de desaparecidos es otra cosa. Acá hay una cuestión de una mina que no me quiso tener como hija y eso te marca de una forma terrible. Una se queda colgada a eso. Y en lo de los hijos de desaparecidos no está eso. Al contrario, hay todo un apoyo atrás, hay historias de aquellos que fueron los padres y también de los otros, que estuvieron haciendo algo justamente para buscarte y encontrarte. En cambio, yo me encontré con una persona que me dijo: ¿vos qué querés, plata? ¿vos qué querías ver, mi cara?”

Silvia, luego de hablar en su programa, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

En todos los casos de hijos entregados, sus apropiadores recibieron todos los papeles legales para poder anotarlos. Tanto Antonia Petrocelli que atendió a Mirta, una madre que busca, como Celia Lescano de Maggi, la partera de Silvia, una hija que sigue indagando sobre su identidad, trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude. La misma modalidad se repitió en el caso de Susana, quien fue entregada en el mismo hospital, por quien sería luego su médico pediatra, es decir, que el vínculo originado en el delito continuó con el correr de los años, en medio de la impunidad.

El día que los apropiadores que criaron a Silvia la fueron a buscar, la partera Maggi les indicó que, con ese papel que les entregaba, tendrían que ir dentro de un mes al Registro Civil de Mercedes. “Es decir que -afirma Silvia- yo puedo inferir, solamente con mi historia, que si abrimos el Registro Civil de Mercedes y miramos todos los nacimientos anotados en la calle 37 entre la 12 y la 14 y firmados por esa partera, claramente somos todos hijos no biológicos de nuestros padres de crianza. Es así de sencillo”.

Cuando Mirta fue a parir al hospital, cinco años después de su primer embarazo que tuvo como final una apropiación, el médico obstetra se negó a firmar el papel que indicaba que ese era su primer parto: “Llamala a la vieja esa que venga a firmar el nacimiento de tu segunda hija como si fuera la primera, porque yo de esto no me hago cargo”, le dijo el médico. La partera Petrocelli, responsable de aquella primera vez, fue y firmó. Antes de irse le volvió a aclarar a Mirta que “no abriera la boca porque iban todos presos”. Mirta calló y se aferró a Karina, su segunda hija.

Todos coinciden en que lo que más duele es que la sociedad ignore, rechace, se suma en el silencio o no comprenda la búsqueda, bajo la excusa de que era un mal menor, que sus familias fueron buenas y que los criaron con amor. También duele “que te traten de ‘pobrecita’”, como dice Silvia, porque te abandonaron. “Pero, ¿cómo se está seguro de ese abandono?”, pregunta mientras desafía con la mirada. Mirta, llora y mientras mira un punto en el horizonte dice: “Yo lo di porque no lo pude criar”.

Lo importante y difícil, dice J., es replantearse una identidad en base a eso que pasó. La búsqueda de la identidad, explica, no tiene que ver tanto con el origen en sí sino con lo que te encuentres realmente del otro lado, encontrarse uno, con valor. Y coincide con Susana que afirma que cuando uno busca, se busca uno. “Pero es desestabilizante –agrega-. Vivís en una nebulosa. Siempre que no se sepa la verdad al cimiento le va a estar faltando algo”.

Tanto Antonia Petrocelli como Celia Lescano de Maggi trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude.

J., además de una búsqueda firme, contó con algo básico que no todos tienen: información. Sus padres fueron dándole los datos que creían necesarios en el momento que ella preguntaba, al igual que contó con amigas y conocidos que le acercaron datos precisos y fundamentales. Su intuición no le fallaba: “Antes de enterarme que tenía una hermana, tenía la sensación de saber que no estaba sola. Y cuando la conocí, me di cuenta que buscaba parecidos en las caras de las personas”.

Mirta, por otro lado, opina que “esas personas (que apropiaron bebés) tendrían que decirle de dónde vienen a esos niños que agarran”. Comenta entre lágrimas que su hijo hace poco se le acercó con una foto de un nene en Facebook muy parecido a su nieto, preguntándose si tal vez podía llegar a ser el niño de ese hijo que ella no pudo conocer. “Si lo viera le haría un té y le diría que me perdone. Que siempre lo amé y que siempre lo voy a amar”, dice una madre que recuperó las esperanzas gracias a la organización y trabajo junto a otras personas que buscan.

Luego de ese primer episodio en el colegio, en el cual le dijeron que era adoptada, la mamá de Susana le mostró la partida de nacimiento, otra documentación e infinidad de fotos de ella de bebé, pero ninguna del embarazo. “Yo veía en mi mamá el sufrimiento y el terror”, dice. Toda su familia le insistía con que se fijara lo parecida que era a ellos. “Pero en realidad te pareces porque copiás gestos”, dice. Todos sus familiares sabían de su adopción pero estaban amenazados por la propia madre de que si alguno hablaba, nunca más las verían porque se irían de la ciudad. Se había generado un pacto de silencio. Susana tuvo que esperar a que sus padres murieran para poder saber un poco más de su verdadero origen. El tiempo pasa y quizá es cada vez más difícil. “Yo quiero saber, soy la primera defensora de la verdad y me parece que me la debo. Que es mi derecho y que como mamá se lo debo a mis hijos y nietos. Pero si hay un derecho que tiene un período, estamos en problemas. Así como existió la CONADEP, deberíamos tener un lugar también para hacer un registro, realizarnos análisis y hacer un banco de datos”.

Silvia reconoce: “Si bien fue un delito lo que hizo mi vieja, lo hizo con amor. No podemos decir que me apropió con odio como hicieron muchos militares. Pero, además, principalmente vos tenés una persona que hizo guita con eso, que es una partera”. Entonces, concluye, “la Justicia no está siendo justa, está inclinándose para el lado que le conviene”

A pesar de todo, Silvia resalta que saber la verdad es más importante que la justicia. No le sirve que vaya presa la partera si no logra saber qué le pasó a su mamá biológica, por qué y cómo estuvo tres meses viviendo en su casa cuando, según le explicaron, tenía otros dos hijos. “La justicia real es esa –dice-: saber la verdad, aunque sea feísima como que me hayan querido abortar y no pudieron.” Para ella, el Estado debe hacerse cargo porque es responsable. Para facilitarlo, propone un período de amnistía para que la gente pueda hablar sin miedo a represalias. La gran mayoría de los niños apropiados fueron a parar a familias acomodadas de la ciudad o con llegada al poder. Entonces, explica Silvia, “esto es un problema social que abarca todas las esferas pero si vos sanás la parte social, ayudás a sacar un peso de encima, a encontrar la verdad”. Para ella, animarse a buscar es abrir la puerta de The Truman Show, lo que está afuera y es verdadero. “Yo busco un origen biológico, una historia. Mi vieja siempre va a ser mi vieja”, dice esperanzada. Saber la verdad le daría tranquilidad, una certeza de algo.

J. recuerda que el día que le contaron el nombre de su madre biológica, salió corriendo. “Llovía –dice-. Pero corrí, con la liberación de la culpa”. Corría, se mojaba y se preguntaba, “de qué puede ser culpable un bebé.

Actualizada 05/09/2017

Sep 2, 2017 | Comunidad

“¿Hasta cuándo debemos preguntarnos ‘dónde está Santiago’?”, exclamó desde el escenario Sergio Maldonado, su hermano. Cientos de miles lo acompañaron en la pregunta. A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo y varias ciudades del país para exigirle al Estado la aparición con vida del joven platense de 28 años que el 1 de agosto acompañaba el reclamo de la agrupación mapuche Pu Lof, reprimido por la Gendarmería.

Organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales protagonizaron una masiva movilización que apuntó sus críticas más filosas a la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El reclamo replicó, además, en diferentes ciudades del mundo.

Tras la desconcentración, un pequeño grupo generó destrozos en los alrededores de la Plaza de Mayo, y se inició una violenta persecución y represión policial que dejó 30 detenidos -entre ellos trabajadores de prensa- y una veintena de heridos. Hasta el lunes -según denunció María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)- todos ellos permanecerán alojados en diferentes comisarías de la Ciudad e incomunicados. Señaló que muchos golpeados con saña y acusados de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.

El acto central había comenzado poco después de las 17. Familiares y amigos de Maldonado fueron recibidos por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sergio Maldonado inundó la Plaza con lágrimas y emoción. “El gobierno pareciera negar su propia existencia”, dijo sobre las respuestas oficiales al caso. Y reclamó una investigación “seria e imparcial”.

“Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. A la señora ministra le pido que de un paso al costado”, dijo sobre el accionar de Bullrich. Al nombrarla, la respuesta instantánea fue una ola de silbidos y cantos al son de “Fuera Bullrich, fuera Bullrich” y “Qué se vaya, qué se vaya”.

“¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? Tenemos que soportar declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es sembrar dudas y confusión”, advirtió.

La movilización se gestó con la caída de la tarde. Desde que el sol comenzó a descender, familias y amigos se abrazaron por las calles aledañas a la Plaza. Y marcharon con una misma bandera. “Venimos a exigirle a Estado que devuelva a Santiago como se lo llevaron, vivo”, le dijeron a ANCCOM cinco jóvenes secundarias desde una de las columnas más nutridas de la marcha.

“No puede ser que en democracia la Gendarmería se lleve a una persona”, acotó Facundo, otro compañero de escuela.

Camino al escenario central, ANCCOM dialogó con Luaka, mapuche de una organización autoconvocada en Capital Federal. “En este momento están avanzando sobre la tierra y todos los elementos naturales, y Santiago estaba defendiendo nuestra lucha. Los mapuches estamos defendiendo la tierra para toda la sociedad”, subrayó. Y agregó: “Hay una zona entre Argentina y Chile que no tiene ni bandera mapuche ni argentina ni chilena, sino suiza. Se está vendiendo todo a las empresas internacionales y de esto nadie quiere hablar”.

La comunidad mapuche a la que Santiago acompañaba pide que se les reconozca el derecho sobre esas tierras. El actual dueño de esos terrenos en disputa es el empresario italiano Benetton. El 1 de agosto Maldonado acompañaba la protesta sobre la ruta 40 en la que pedía la restitución del líder de la comunidad Ionko, Facundo Jones Huala. Más de 100 gendarmes lo reprimieron con el objetivo de garantizar la libre circulación.

Rubén López, hijo de Jorge Julio López, también estuvo ayer en la Plaza. “Le ofrezco un abrazo” al hermano de Santiago, le dijo a esta agencia. Antes de subirse al escenario central, agregó: “Este caso es distinto porque está claro que alguien de la Gendarmería está encubriendo su desaparición”. Además, advirtió que la reacción del gobierno fue totalmente distinta. “Tanto el gobierno provincial como el nacional hasta el 10 de diciembre de 2015 nos estuvieron acompañando. Hoy a la familia de Santiago el Gobierno no los acompaña y para peor los tratan de que no lo quieren ayudar”, explicó. Concluyó con una dura crítica a quienes comparan los casos de desapariciones en democracia. “No se los permito porque nunca salieron a reclamar ni por mi viejo, ni por Luciano Arruga, ni por Miguel Núñez ni por tantos otros desaparecidos en democracia, no se lo permito moralmente”, puntualizó.

Otro de los presentes fue Fernando Jones Huala, hermano de Facundo. Una vez finalizado el acto, dialogó con este medio y dijo que la movilización demostró “un gran nivel de conciencia por parte de la sociedad”. Y agregó: “Es esa misma conciencia con la que Santiago Maldonado llega a acompañar nuestra comunidad. Lo que está sucediendo con él es un ataque a las agrupaciones que tengan una propuesta política e ideológica diferente a la del gobierno argentino, que es dar palos, balas y cárceles, y en el máximo de los casos, desaparición física de las personas”.

Actualizado el 3/9/2017

Ago 23, 2017 | Entrevistas

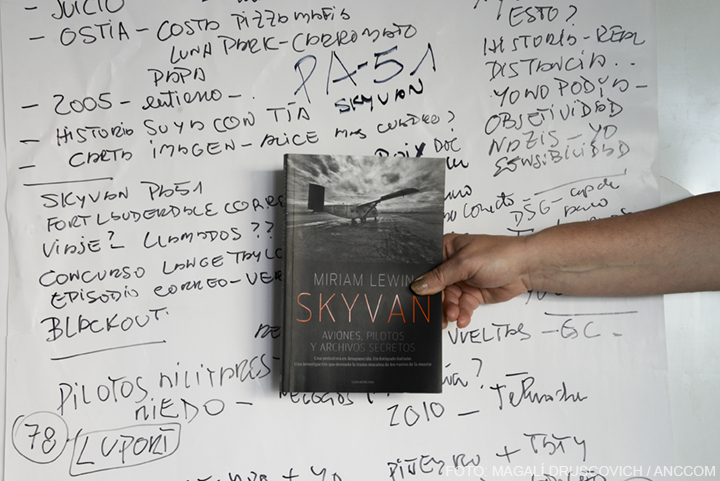

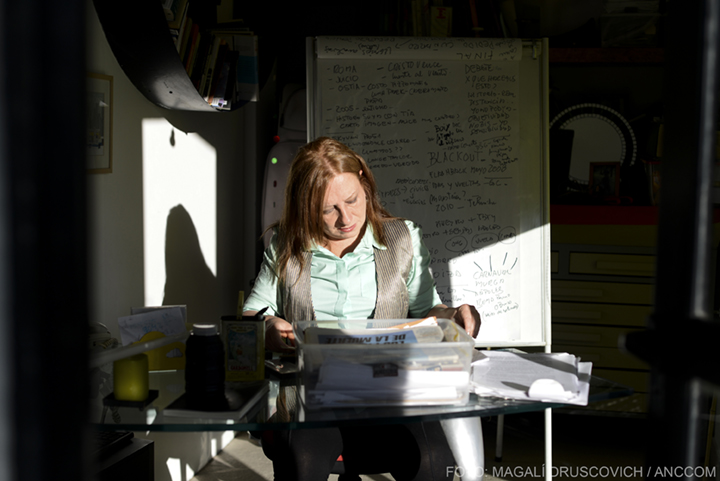

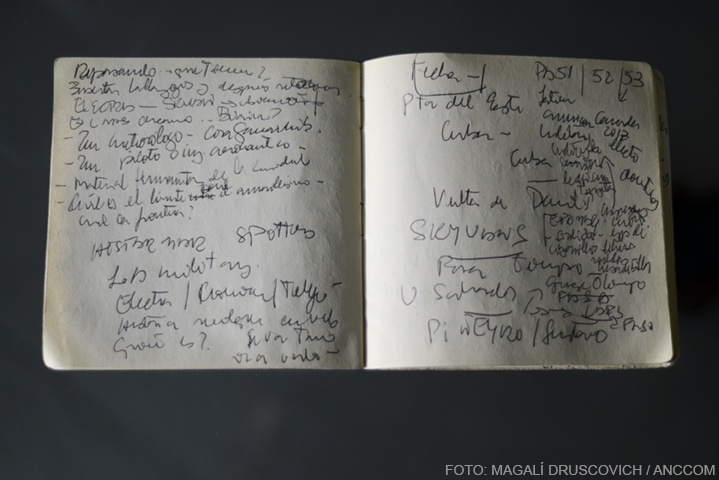

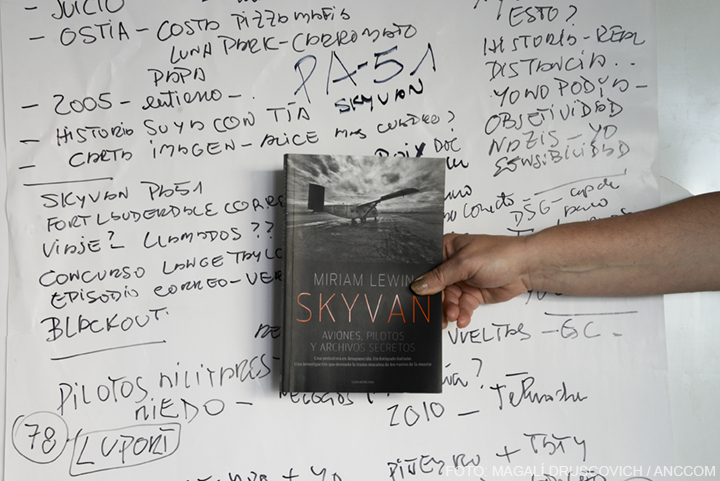

Conseguir la detención y el procesamiento de los tres pilotos de uno de los vuelos de la muerte es el mayor logro de la investigación narrada en Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos, el último libro de Miriam Lewin, publicado por editorial Sudamericana. La reconocida periodista expone allí los avances y retrocesos, el encadenamiento de hipótesis y certezas y los razonamientos minuciosos realizados durante años junto al fotógrafo italiano Giancarlo Geraudo, el encargado de realizarle, en agosto de 2007, la pregunta que desencadenaría en la búsqueda de justicia: “¿Alguna vez pensaste dónde están los aviones utilizados en los vuelos de la muerte?”. El libro recién publicado permite, también, adentrarse en los engranajes de la política argentina y de los altos mandos que idearon el plan de exterminio. En diálogo con ANCCOM, la periodista de oficio que descree de la objetividad, la mujer que lucha frente a las problemáticas de género y la militante incansable de los derechos humanos, opina sobre la desaparición de Santiago Maldonado: “Para mí volver a escuchar en la Plaza a las Madres pedir aparición con vida y castigo a los culpables fue demoledor”. Lewin habla, además, de su visión sobre el rol del periodismo en la coyuntura política actual, del tratamiento mediático de la violencia de género y de la política de derechos humanos de Cambiemos: “El gobierno va a seguir intentando retroceder, como pasó con el 2×1 de la Corte”, dice.

“…a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban Pentonaval y que eran cargados en camiones en el sótano, y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones”. Es parte de la declaración de Lewin durante el Juicio a las Juntas, en 1985. La detuvieron en mayo de 1977 cuando tenía 19 años: su testimonio es el de una ex desaparecida que estuvo detenida en los centros clandestinos de Virrey Ceballos y en la ESMA. Lo que por aquel entonces ella definía como un rumor, seguramente velado por el miedo, en la actualidad es una certeza reparadora: los tres pilotos responsables del vuelo realizado el 14 de diciembre de 1977, que tuvo como fin arrojar al océano a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, fueron identificados gracias a la investigación periodística que ella misma realizó. “Se conjugaron un montón de cosas en contra de los pilotos, como por ejemplo que el mar haya devuelto cinco de los cuerpos arrojados, que fueron identificados después de muchos años -explica Lewin-. También, haber podido determinar que aquellas personas fueron vistas por última vez el 14 de diciembre en el Casino de Oficiales y que esa noche, según las planillas encontradas en uno de los aviones, hubo un vuelo muy sospechoso: no solo era de noche, sino que el vuelo no tiene justificación desde el punto de vista aeronáutico. Un vuelo que va y vuelve a Aeroparque, de casi 4 horas, al borde de la autonomía de vuelo”.

Mario Arru, Alejandro D’Agostino, y Enrique de Saint Georges fueron los pilotos identificados y detenidos en el 2011. Arru y de Saint Georges aún continuaban desempeñándose como pilotos de Aerolíneas Argentinas al momento de su detención. Este último falleció en febrero de este año a raíz de un cáncer; los otros dos están siendo juzgados en la megacausa ESMA junto a otros sesenta acusados por delitos de lesa humanidad. “Todavía siguen alegando largamente las defensas, que por lo general tienen varios acusados a su cargo, se toman todo el tiempo del mundo, y el tribunal lo tolera -señala Lewin-. Desde hace dos años que se está esperando una resolución, y las defensas siguen alegando a pesar de que el periodo de testimonio terminó hace más de un año y medio. La situación se ha modificado y el tribunal tiende a ser más flexible e indulgente con los represores”.

“La demonización de los mapuches se parece mucho al ‘algo habrán hecho’ de la época de la dictadura», dice Miriam Lewin.

¿A partir de cuándo notás esta modificación en el accionar de los tribunales?

Desde comienzos del 2016, desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Los jueces siempre se dejan llevar por los vientos políticos.

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Santiago Maldonado, fue visto por última vez el 1º de agosto en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Según testigos, efectivos de la Gendarmería lo golpearon y lo subieron a una camioneta, durante un desalojo de tierras que era defendido por la comunidad mapuche. Sobre la construcción oficial y mediática del relato delirante de la guerrilla mapuche y el plan secesionista, Lewin opina: “La demonización de los mapuches se parece mucho al ‘algo habrán hecho’ de la época de la dictadura. Porque si creemos en esa fábula de que los mapuches son separatistas y que Santiago pertenecía a un grupo guerrillero, entonces ¡qué bien que estuvieron los gendarmes en llevárselo y hacerlo desaparecer! Este razonamiento me parece sumamente peligroso, como también el hecho de no tener funcionarios en el área de Derechos Humanos que no lo vean de esta manera; y es más, que sean cómplices de esta demonización de un sector de la población”.

¿Cómo es la política de Derechos Humanos de Cambiemos?

Todo apunta a dejar que se deteriore toda la política de derechos humanos del gobierno anterior. A dejar que se deterioren edificios, a tolerar atentados de grupos de extrema derecha o que resurjan discursos fascistoides. Con franqueza, creo que apuntan a un desfinanciamiento de esta política, que se debilite y se desvanezca todo lo que se construyó. Una política de desarticulación absoluta. La situación es muy preocupante no solo en términos de derechos humanos, porque se han vuelto a discutir cosas que pensaba indiscutibles, como la pensión a los discapacitados, ya que para este gobierno todo es un negocio. No recuerdo en este año y medio ninguna medida que haya apuntado a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Con la llegada del PRO al Gobierno Nacional hubo un profundo deterioro de la calidad de vida tanto de los que no lo votaron como de los que lo votaron.

Anotaciones de su último libro «Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos».

MUJER

Tanto en su trayectoria profesional como en las páginas de su libro, Miriam destaca y afirma constantemente su condición de mujer. En su libro anterior, Putas y Guerrilleras, Lewin analizaba los delitos sexuales cometidos durante los secuestros y detenciones en la dictadura a partir del testimonio de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA. Explica cómo en aquella época esas jóvenes irreverentes eran tildadas de putas por oponerse al modelo establecido de mujer obediente y sumisa; y también desarticula el mecanismo perverso por el cual las víctimas de abusos sexuales no llegaban a asumirse como tales, en una alteración de las víctimas y victimarios. Sostiene Lewin: “En los medios sigue presente esta operación de juzgar a la víctima en los casos de violencia de género, de juzgar a la mujer: ‘Por qué usó pollerita, qué hacía ahí, por qué salió borracha, cómo se le ocurre volver sola a esa hora, a dónde estaba la madre que no la cuido’. Siempre se culpabiliza a la chica. En estos crímenes de género siempre es la mujer la que tiene que demostrar que es inocente, que ella no provocó, que ella no dijo que sí. ¿Por qué la mujer tiene que poner en riesgo su vida para defenderse cuando hay una violación? Esto quiere decir que todavía está presente en el inconsciente social que el sexo en las mujeres es un bien supremo a resguardar y que tenemos que defenderlo con uñas y dientes, aunque nos maten. Es un delirio que una chica que va a denunciar un abuso o una violación tenga que ser sometida a preguntas para comprobar eso que está denunciando. En el caso de las mujeres secuestradas durante la dictadura y abusadas sexualmente, muchas de ellas se confunden y no se asumen como víctimas -sigue Lewin-. Creen que el hecho de haber recibido alguna suerte de beneficio o privilegio, ya sea una visita o un llamado telefónico, las pone en un lugar de haber podido decidir un ‘no’, las pone como sospechosas de haber dado su consentimiento, pero en verdad ese consentimiento no existía, porque estábamos en un campo de concentración. Tanto en aquella época, como hoy en día, hay muchas mujeres que tienen dificultad en asumir que fueron abusadas y que ellas no pudieron resistirse, admitir que no había espacio para un no”.

«Hay un empobrecimiento de la agenda en el periodismo argentino. Está todo muy reducido a la confrontación de dos proyectos políticos», dice Miriam Lewin

PERIODISMO

Lewin cuenta con una larga trayectoria en el periodismo de investigación; integró, por ejemplo, el equipo de PuntoDoc, tanto en la conducción del programa como en la producción, lugar que también ocupó dentro de Telenoche Investiga. Se desempeñó, además, por citar otro eslabón en su trayectoria, como coordinadora de los equipos de investigación periodística en Cuatro Cabezas. “Hay un empobrecimiento de la agenda en el periodismo argentino -asevera-. Está todo muy reducido a la confrontación de dos proyectos políticos y, en el medio, el periodismo de investigación se pierde muchos temas que son de estricto interés público. Gran parte de las investigaciones que se publican son meras operaciones políticas que después no se sostienen en tribunales, que buscan solamente un golpe de efecto con el objetivo de hundirle un barquito al enemigo, como si fuera la batalla naval”.

Lewin sostiene una concepción del periodismo por fuera de la tan mentada objetividad, para establecer que siempre hay un interés o una ideología detrás de todo periodista. “El periodismo de investigación no está pasando por su mejor momento en cuanto a rigurosidad, si no sería imposible publicar tan asiduamente informes periodísticos”, dice, y enfoca en que, ante el avance de las nuevas tecnologías, la televisión está perdiendo protagonismo. “Existen un montón de plataformas por encima de la TV -subraya-. La gente ya no espera para informarse en el noticiero. Y a esto se suma que la mayoría de los portales de Internet se desesperan por poner una nota bizarra o un título que tenga muchas entradas, en una competencia para ganar más clics de los lectores. Vuelvo a la tele: lo que antes era una ceremonia, esto de sentarse a mirar el noticiero, no existe más. La televisión como vehículo informativo está muriendo”.

Actualizada 23/08/2017

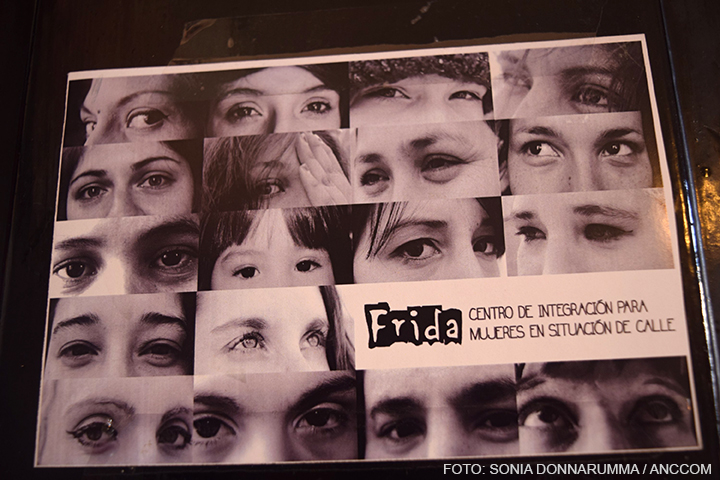

Ago 12, 2017 | Comunidad

Como todos los lunes a la tarde en el Centro Frida es día de mateada. Alrededor de una mesa redonda de la sala de biblioteca se reúne un grupo de compañeras y la coordinadora para reflexionar acerca de un tema específico: el arte del Kintsugi o la “belleza” de la cicatrices. El Kintsugi es un arte japonés que consiste en la práctica de reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina espolvoreada con oro. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Así, al poner de manifiesto su transformación, las cicatrices embellecen el objeto.

Daniela les propone a Viviana, Paula, Fabiana, Morena y María que tomen tres hojas con imágenes -Frida Kahlo, “el grito sagrado” de Higui en la Garganta Poderosa, y la frase “mujer, ni sumisa, ni devota, te quiero libre, linda y loca”- las rompan con las manos y vuelvan a reconstruir a las mujeres a través de un collage.

El grupo sabe de qué se trata. Todas han llegado al Centro con historias duras a cuestas.

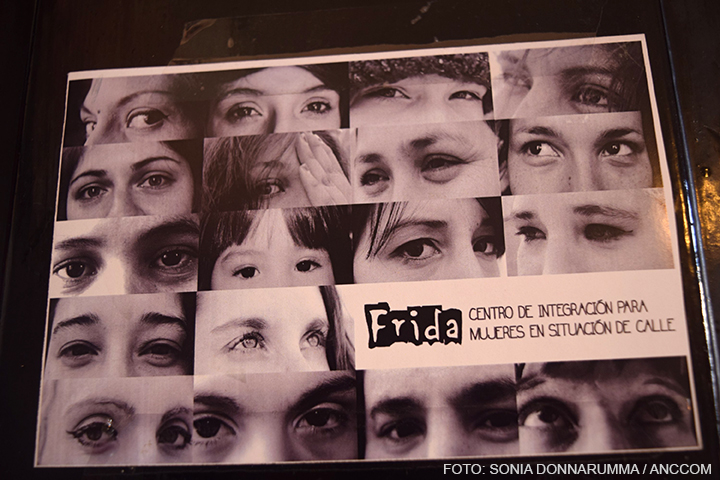

En el corazón del barrio porteño de Parque Patricios, el Centro Frida es un espacio que nació de la lucha colectiva, de las organizaciones sociales que trabajan la problemática de situación de calle como “Proyecto 7” y “No tan Distintas”. Cuenta con 40 camas para que habiten mujeres “cis y trans” con o sin niños y niñas a cargo. La institución funciona las 24 horas todos los días del año, el tiempo de permanencia es indefinido, y se propone llevar adelante un trabajo multidisciplinario.

El Centro es una realidad gracias a “Proyecto 7” desde 2015. “No tan Distintas” participa en su gestión en tanto organización social compuesta por mujeres que crean estrategias de contención y empoderamiento para superar situaciones de vulnerabilidad social, fundamentalmente la situación de calle.

Vale destacar que antes del surgimiento de Frida, “Proyecto 7” administra desde 2011 el Centro de integración Monteagudo, orientado a la integración social de hombres en situación de calle.

“Nosotras también tratamos de generar nuestros propios fondos para las actividades y el mantenimiento del hogar», dijo Daniela Camozzi.

Daniela Camozzi, una de las coordinadoras del centro e integrante de “No tan distintas”, advierte que se trata de un espacio de “contención”. En diálogo con ANCCOM, subraya: “Concebimos a las mujeres como protagonistas de sus historias, capaces de formular sus propios proyectos de vida”.

El Centro Frida se mantiene con donaciones, más allá del convenio básico con el Gobierno de la Ciudad. “Nosotras también tratamos de generar nuestros propios fondos para las actividades y el mantenimiento del hogar: participar de ferias, varietés, producimos fanzines mostrando los trabajos de las chicas en los talleres, y solemos para fin de año hacer tarjetas o calendarios”, explica Daniela.

Actualmente, la ocupación es completa, pero a las mujeres que están en lista de espera para ingresar al hogar les ofrecen comida, participación en los talleres y las instalaciones para higienizarse.

“Llegué a Frida por intermedio de una encargada que trabaja aquí. Estoy desde la mitad de febrero porque me había peleado con mi pareja. El ahora está en cana”, relata Fabiana.

Viviana se suma a la charla. “Me fui de mi casa cuando tenía 15 años, ahora estoy en la lucha y sola. Hace unos meses fui mamá, por haber estado en situación de calle perdí a la beba, y porque no tengo documentos. En abril de este año llegué a Frida, y las chicas que trabajan aquí me ayudaron a tramitar los documentos, y en conjunto con un equipo de abogados, se están moviendo para que pueda recuperar a la beba”, relata.

El trabajo cotidiano está mediado por reflexiones sobre la violencia contra las mujeres, las distintas maneras de practicar la maternidad, la trayectoria de las mujeres trans y la educación sexual integral.

Distinto es el caso de Paula. “En este momento no estoy aquí en Frida porque me encuentro en situación de calle y no hay camas. De todas maneras, fui una de las seis primeras integrantes, desde los inicios del centro, hace dos años. Mi problemática es el consumo de drogas. Por ese motivo dejé a toda mi familia. Lo cierto es que he hecho miles de tratamientos, no pongo voluntad para dejar las drogas, me cuesta cumplir con una rutina de ayuda profesional, y siento que todavía necesito seguir consumiendo, es por esa razón que yo siempre me voy”, confiesa.

Viviana no duda en calificar al personal de Frida como parte de su “familia”. Y sentencia: “Aquí en Frida me siento como con mi familia, como si estuviera en mi casa, en donde recibo mucha contención de las chicas”.

Paula marca matices y asegura: “Actualmente me siento muy sola, pero cuando estoy aquí en Frida me encuentro muy contenida, las siento como a mi familia, y a las chicas las quiero mucho, porque me aceptan como soy”.

La violencia de género es uno de los temas más debatidos en talleres y charlas. La coordinación del Centro lo asume como un desafío. “Estamos todo el tiempo interpeladas, indignadas, a veces con cierto desánimo”, subraya Daniela.

El trabajo cotidiano está mediado por reflexiones sobre la violencia contra las mujeres, las distintas maneras de practicar la maternidad, la trayectoria de las mujeres trans y la educación sexual integral. Los profesionales cruzan distintas áreas: psicólogas, antropólogas y sociólogas.

A su vez, el centro se encuentra organizado en distintas áreas de trabajo como salud, talleres de la comunicación y niñez, entre otros.

En las asambleas semanales habitantes y trabajadoras definen los temas que atraviesan a la institución: horarios, pautas, reglas de convivencias, talleres, tareas, actividades y lineamientos generales.

“Para el futuro deseo que Frida pueda seguir existiendo, pero que la lucha se profundice. Que a partir de nuestra iniciativa surjan muchos más centros integrales para asistir a personas en situación de calle, con el firme deseo de que algún día dejen de existir”, concluye Daniela.

«Que a partir de nuestra iniciativa surjan muchos más centros integrales para asistir a personas en situación de calle, con el firme deseo de que algún día dejen de existir”, dijo Daniela.

Actualizada: 16/08/2017