Sep 27, 2017 | Culturas, destacadas

Los artistas nucleados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) reclaman la plena aplicación del artículo 65 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige cupos mínimos de difusión de música nacional e independiente en las emisoras radiales. Esa parte de la norma, que busca resguardar la producción nacional y autogestiva, está vigente desde el 2009, pero nunca se cumplió. “Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas. Por eso, la aplicación de este artículo va a redituar una mayor difusión para los músicos y sabemos que eso significa más gente en los recitales y más discos que se venden”, explicó a ANCCOM Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI y guitarra y voz de la banda Ardilla.

El artículo 65 expone que el 30 por ciento de la música que se transmite en las emisoras privadas debe ser de origen nacional, y de ese porcentaje la mitad independiente. Por esto último se entiende cuando el músico es dueño de sus fonogramas, por lo que tiene el derecho de comercializar sus propios discos. “El músico independiente es el que desarrolla su carrera de forma autogestiva y sin convenio con discográficas. Genera su entorno de trabajo y no es que el músico independiente tiene que hacer todo, sino que va derivando gente que él elige para que lo ayude en su carrera”, explicó Lito Lisorski, guitarra de Ardilla y tesorero de UMI.

Según un relevamiento de 2016, a cargo de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), de 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo siete respetaron la de la música independiente. “Hay muy poquitas radios, alternativas, comunitarias, on line y de universidades que quizás hasta superan el porcentaje de música independiente en su programación, pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras en las que no se cumple ni de cerca”, remarcó Vázquez.

“Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas», dice el presidente de la UMI.

El filósofo y músico argentino Gustavo Varela reflexionó acerca del lugar que se le otorga a la cultura independiente: “En los gobiernos populares hay un espacio para la producción de lo nacional dentro de lo cultural. Pero con el sistema capitalista, y más con el gobierno neoliberal actual, la producción de cultura resulta siempre un inconveniente, un gasto”. A su vez, sostuvo que “hay dos tipos de economías: la del Estado y la del mercado, una soporta la posibilidad de la producción cultural y la otra no, ve si es redituable o no”.

En este contexto, los músicos agrupados en la UMI llevan adelante una campaña de visibilización y concientización para exigir el cumplimiento del artículo. En la movida los acompañan reconocidas bandas y músicos nacionales como Lito Nebbia, Ricardo Mollo, El Mató a un Policía Motorizado, Boom Boom Kid, Raúl Porchetto, Onda Vaga y Attaque 77, entre otros tantos que se prestaron a grabar videos y difundirlos por la causa.

El artículo 65 se encuentra vigente desde 2009, cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la última dictadura militar. No fue modificado en 2016, cuando a partir del decreto 267 del gobierno de Mauricio Macri se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que alteró una serie de artículos de la ley 26522. “Con la creación del ENACOM, pasó a haber un cinismo total sobre la Ley en general pero sobre el artículo en particular. Hace ya un tiempo largo que dejamos de tener algún tipo de conexión con la autoridad de aplicación”, denunció el presidente de la organización de músicos autogestionados en relación al organismo creado el 5 de enero de 2016 como resultado de la fusión del AFSCA y la AFTIC.

“El período 2009-2015, cuando todavía estaba el AFSCA, fue un momento de trabajo en la implementación del artículo. Había muchas dudas, más que nada en lo que se entendía por independiente”, expuso Vázquez. Por eso, desde la FAMI se generó un banco digital de música independiente, donde las radios pueden registrarse y acceder a discos de distintos géneros de todo el país, para poder cumplir con la cuota de música nacional independiente que exige la ley.

Son muchos los problemas a los que se fue enfrentando el artista independiente a lo largo de los años. Algunos como la producción y fabricación de discos, superados a partir de las nuevas tecnologías. “Hoy uno puede grabar un disco en su casa con una computadora sin necesidad de gastar un montón de plata en un estudio y luego fabricarlo con un sueldo normal”, explicó Lito Lisorski. Los condicionantes que encuentra hoy el músico autogestionado tienen que ver más con la difusión; “con el artículo 65 tratamos de generar esa herramienta por la cual cualquier músico pueda acceder a sonar en una radio de difusión masiva, por eso es tan importante para nosotros este artículo que logramos conseguir”, afirmó Ardilla.

Además, que se exija la plena aplicación del artículo 65 de la LSCA y de esta manera que se difunda la música nacional e independiente, les permite a los artistas hacer valer los derechos intelectuales de sus producciones. “Lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia. Algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si no quieren que se cumpla deberían explicar por qué”, denunció el presidente de la Unión de Músicos Independientes.

Actualizada 26/09/2017

Sep 20, 2017 | Trabajo

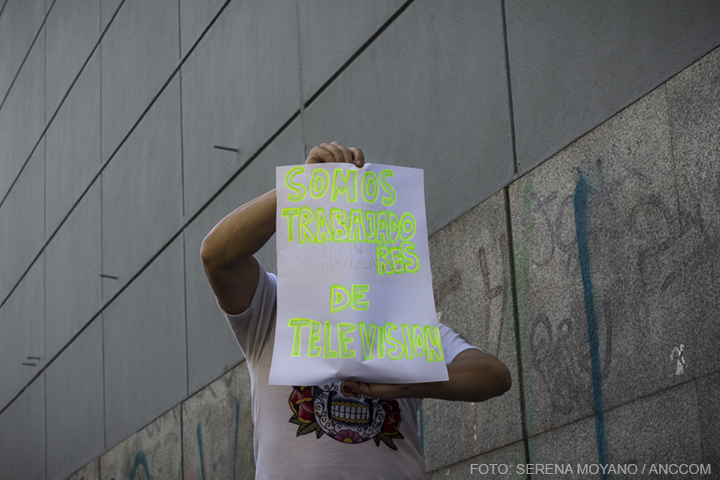

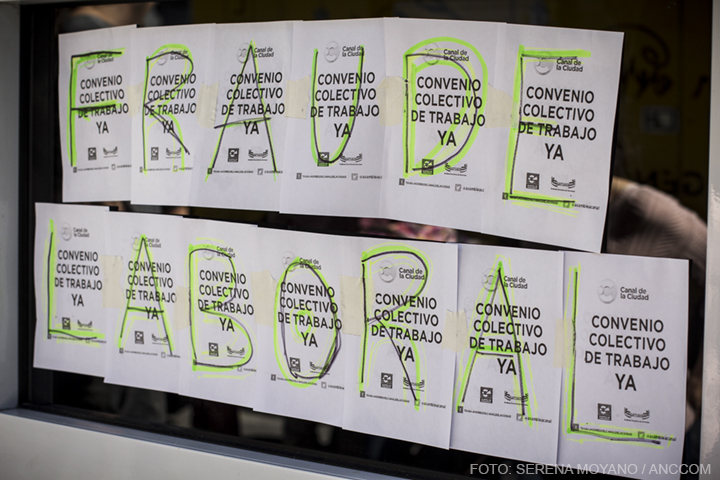

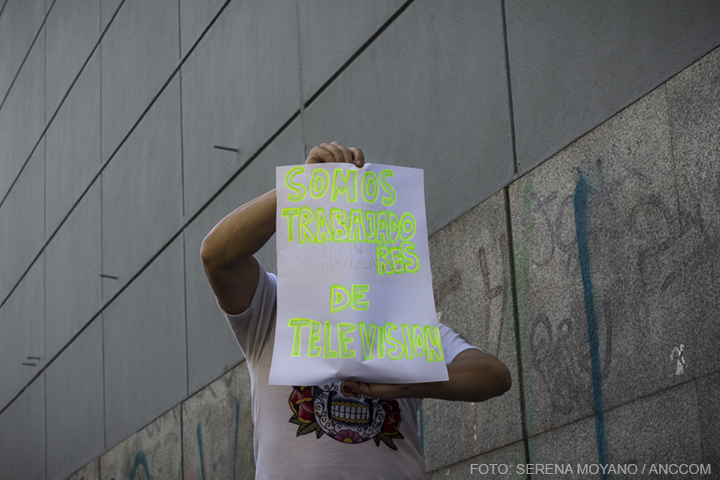

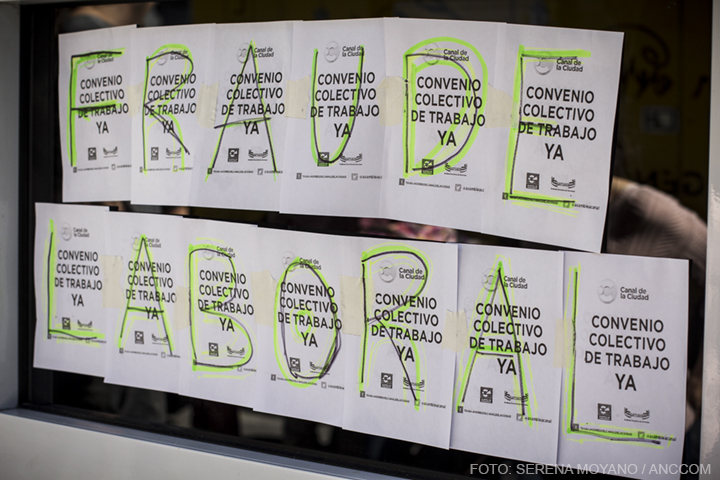

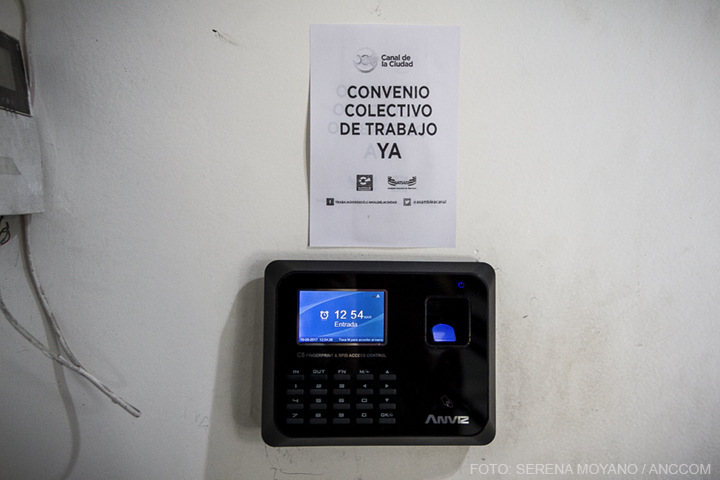

La dirección del Canal de la Ciudad desconoció un acuerdo firmado el 11 de julio con los trabajadores y la Dirección General de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad. El acuerdo buscaba generar un convenio colectivo que los equipare como trabajadores de televisión dentro de la planta. En protesta, los trabajadores desde hace dos semanas realizan ceses de actividades durante dos horas diarias y se reúnen en asamblea. El último día de agosto también realizaron un corte de calle frente al canal, para visibilizar el conflicto.

El reclamo de los trabajadores tiene dos cuestiones principales. La primera consiste en que se regularice el marco laboral, ya que en muchos casos realizan las mismas funciones pero tienen diferentes sueldos y diferente marco legal. La segunda es que se los considere trabajadores de televisión, ya que hasta el momento no perciben los derechos de su actividad específica, sino que están enmarcados bajo el Convenio de Trabajadores Administrativos.

El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados, quienes brindan sus servicios como monotributistas, es decir que no perciben aguinaldo, jubilación o vacaciones. Los trabajadores de planta, a su vez, cuentan con estos derechos, pero su sueldo es muy inferior al de los contratados.

El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados como monotributistas.

Mariana Gior, productora contratada en un programa del canal y delegada de la asamblea de los trabajadores, explicó a ANCCOM: «No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad. Si quieren pueden dar de baja el contrato, sin previo aviso y sin motivo porque no hay nada que diga lo contrario». Un ejemplo de esto es el caso de Fernanda Heredia, editora desde 2007 en el canal. Quedó embarazada en 2009 y la dirección del canal que estaba en ese momento le dijo que dejara de prestar sus servicios y que se volviera a presentar luego de su embarazo. Ella tuvo que hacer referencia a la Ley 3231 de 2009 que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos que prestan locación de servicios para el Gobierno, en la que se le da el derecho a la mujer embarazada de la suspensión de sus servicios, con pago de la contraprestación convenida.

«No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad», explicó la delegada de la asamblea de los trabajadores.

Un trabajador de planta de hace muchos años, habló sobre la situación de los contratados: «Hay personas que hace años que trabajan para el canal, sin embargo siguen teniendo que facturar. El reclamo es regularizar la situación. Actualmente tenemos distintos derechos pero las mismas obligaciones. Un ejemplo: hay dos camarógrafos en un programa y uno cobra como planta y otro como contratado. Esta discusión viene desde hace años». El mismo trabajador también explica que la precarización no es sólo de ahora, viene desde varias direcciones anteriores y nunca se solucionó. «Nosotros a esta gestión del canal le reconocemos que lo puso en marcha. Con la dirección anterior estaba estancado, y hace muchos años, ni bien asumió (Mauricio) Macri, hasta se había pensado en cerrar. Hoy en cambio, el canal cada vez incorpora más gente y programación. Pero la precarización es la misma que con las direcciones anteriores, lo negativo es la regulación que se mantiene».

El segundo reclamo, que arrastran desde hace diez años, es que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión. Como el canal se enmarca dentro de la estructura gubernamental, se lo considera una administración más. «El canal figura dentro de una Dirección General. Es un último escalafón de la estructura, algo muy pequeño. No tenemos la categoría de un canal de televisión. No se consideran las tareas específicas que hacemos. Somos considerados trabajadores municipales. Pero acá hay cámaras, productores, asistentes de cámara, coordinación y tareas específicas de un canal de TV. No hay otra área del Gobierno donde se realicen estas tareas», expresó la delegada Mariana Gior. Esto además impide que reclamen derechos propios de trabajadores de televisión, como por ejemplo, poder afiliarse al Sindicato de Trabajadores de Televisión (SATSAID). Actualmente están en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fernanda Heredia contó que una vez quiso presentar una ficha de asociación voluntaria al SATSAID y se la impugnaron. El delegado de base de SATSAID dijo que a lo largo del país la mayoría de los canales de las ciudades tienen criterio de canal de televisión, que la situación de la ciudad no puede darse como se presenta actualmente.

Los trabajadores reclaman que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión.

Otro punto que preocupa a los trabajadores es que el lugar asignado para el Canal de la Ciudad en la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) todavía no se ha usado, y solo pueden mirar la señal los abonados al cable. Buscan que esta situación también se regularice, ya que el canal se paga con los impuestos de los porteños, por lo que no tendrían que tener televisión paga para poder verlo. Uno de los trabajadores más antiguos del canal, resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».

Uno de los trabajadores más antiguos del canal resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».

Actualizada 19/09/2017.

Sep 20, 2017 | Culturas

Lo que hace años comenzó como un movimiento contracultural, hoy es parte de la vida cotidiana de miles de personas que deciden llevar en su piel un tatuaje no sólo como portador de una significación personal, sino también, como mera decoración o como un producto artístico.

“Hay gente que se tatúa porque lo toma como una moda, otras porque lo ven como un arte, otras porque tienen un motivo o una situación clave en sus vidas que quieren dejar marcada en su piel para siempre,” asegura Camila Médica, usuaria frecuente de las casas de tatuajes, con ya nueve estampas en su piel.

El tatuaje es un arte que da la posibilidad de plasmar lo que uno desea o elija de una forma permanente e infinita. Y, a su vez, da la gran responsabilidad de elegir a quién asignarle la tarea de marcar la piel. “Con esa persona -dice Camila- establecés un vínculo por depositarle tu confianza. Y viceversa, porque te contiene si tenés miedo a las agujas por primera vez o si algo más pasa, y finalmente por las horas de charla que compartís junto a esa persona cada vez que vas a tatuarte”.

Las palabras de Camila expresan de forma sencilla lo que hoy, poco a poco, se ha convertido el tatuaje. Lo que comenzó como una costumbre carcelario, siguió como movimiento relegado, como una práctica socialmente poco aceptada, hoy ha logrado irrumpir en lo más hondo de la sociedad, instalándose y ganando aceptación día tras día.

“Saber dibujar es de una enorme ayuda para el oficio», opina Román Páez.

El oficio del tatuador, muchas veces poco considerado y muchas otras olvidado, implica un perfil compuesto por numerosas variables, que rondan desde lo artístico, hasta la ética y la salud. “Hacer un tatuaje -explica Fada Venus, tatuadora con una trayectoria de más de veinte años y encargada del curso de tatuajes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)- es una responsabilidad muy grande, no solo a nivel del profesional, sino a nivel personal: hay que poner máximo cuidado en las cuestiones sanitarias, así como también lograr que el cliente pueda salir completamente satisfecho con algo que le va a quedar por el resto de su vida.”

El tatuaje hoy es visto como un objeto de decoración en el cuerpo humano. “Ahora – señala el tatuador Mathias Lugani- en la sociedad está aceptado y establecido como una tendencia. Pero el tatuaje era una contracultura, un tabú. Falta mucha educación del público general que lo ve como un referente de estatus y no como un compromiso para toda su vida”.

Fada Venus recuerda que en sus orígenes ser tatuador no era un oficio que tuviese amplia aceptación. Dice, además, que ser mujer le agregaba otro componente, que se le dificultó la entrada a un mundo que parecía de hombres: “Hoy es mucho más fácil porque está más aceptado, hay mucha gente con tatuajes”.

Los hábitos y costumbres de las nuevas generaciones lograron que, lo que antes era una práctica relegada, hoy se convierta en un oficio como cualquier otro. En este sentido, aprender a tatuar significa aprender de tipos de máquinas, agujas, tintas y normas de seguridad. Para tener un estudio de tatuaje propio se necesita constante ejercicio, compra de equipamiento, capacitación sobre normas sanitarias a través de cursos y habilitaciones oficiales. Lo que implica un alto presupuesto desde el inicio, muchos principiantes lo solucionan con sus propios medios. Yol García, tatuador amateur, hace referencia a las “máquinas tumberas”, realizadas con motores de radio y lapiceras; Jony Díaz, otro tatuador amateur, también recuerda sus inicios con respecto al equipo: “Mi primera máquina la hice yo, es lo que sería hoy día una máquina rotativa: la fabriqué con un motor de un grabador viejo y una lapicera”.

Los últimos tiempos han presenciado el nacimiento de estudios de tatuajes que solo trabajan con diseños personalizados y originales.

En la práctica del tatuaje resulta claro el peso que tiene la faceta artística. Una obra en la piel puede ser considerada tanto un mero “sticker” o decoración, pero también como una obra de arte. El tatuador Román Páez opina que “saber dibujar es de una enorme ayuda para el oficio, te permite realizar diseños personalizados, conocimientos de texturas, luces y sombras, proporciones que te van a ayudar en muchas circunstancias del tattoo”.

El debate entre el tatuaje como portador de significación y el tatuaje como mera decoración tiene dos polos: Elizabeth Noelia opina que “el tatuaje tiene que significar algo, por eso lo hacés; aunque sea por gusto, pero tiene que ser un gusto que no es temporal. Tiene que marcar algo en tu vida, porque lo vas a tener siempre”. Y quienes, como Cristian Paternoster, sostienen: “No creo que el tatuaje deba sí o sí contener un significado. Si bien uno le da un significado al tatuaje, no tiene por qué ser el motivo de realizarlo. Quizás simplemente uno se tatúa porque quiere adornarse, le parece lindo y no tiene un significado más allá de ‘me gusta’”.

Los últimos tiempos han presenciado el nacimiento de estudios de tatuajes que solo trabajan con diseños personalizados y originales, como son el caso de Hunch Tattoo, Five Cats Tattoo e Iris Tattoo, siendo casas que tienen una fuerte ligazón con el diseño y el arte. A nivel objetivos e importancia de los estudios, Guillermo Ryan, fundador de Hunch Tattoo, en diálogo con ANCCOM, comentó: “Creo que hoy los artistas que realizamos tatuajes estamos más formados a nivel artístico, y por esa simple razón es que alguien capacitado en diseñar y dibujar puede ofrecer una opción más individual para cada cliente, logrando así que se puedan llevar en la piel algo único e irrepetible”.

Aunque el objetivo pueda ser tatuar sus propios diseños, es cierto que las tendencias tienen una gran influencia en el público, quienes suelen pedir los diseños “de moda”. Al respecto, Fada Venus asegura que son miles de infinitos, palomas y anclas los que permiten que el tatuador se arme de un estudio capaz de sustentar luego sus propios diseños. Na Pitta, quien tatúa junto a su marido, acuerda agregando que “a veces la gente no sale de lo convencional o de lo que «está a la moda». Hay que orientar al cliente, siempre respetando lo que quiere.”

«Actualmente el tattoo en la sociedad es más aceptado, y es valorado como un arte», dice hector Lupe.

Gustavo, tatuador en Morgan Tattoo hace 25 años, aclara al respecto que “quizá la masificación le quita al tatuaje aquello de obra de arte”. Desde Ogam Tattoo, en cambio, aclaran que, si bien la masividad ha desplazado en ciertos aspectos lo “artístico” del tatuaje, sigue siéndolo. “Depende de la persona -agregan-, además de que es claro que los diseños evolucionan junto con las épocas”.

“El rol del tatuador ha cambiado —asegura Guillermo Ryan— ya que hay muchos artistas que vienen de otras disciplinas como Bellas Artes, Diseño Gráfico, entre otras. Tomaron la opción de probar con el tattoo como un lienzo más. De esa manera, los protagonistas de los estudios han cambiado a lo que se veía hace 15 años.”

“Nuestro objetivo es poder expresar de la mejor manera posible nuestro papel artístico, me refiero a poder lograr la satisfacción de dejar a nuestros clientes contentos con un tatuaje con identidad y firma única —indica, hablando del objetivo de Hunch—. No buscamos diferenciarnos, ya nos consideramos diferentes, y no es por ego, creo que todos los estudios tienen algo diferente que ofrecer. Por nuestra parte, realizamos tatuajes de «Autor», somos ante todo ilustradores, diseñadores, dibujantes, que hemos tomado a la piel como nueva forma de expresión”.

El tatuador Héctor Lupe Ramírez agrega: “Actualmente el tattoo en la sociedad es más aceptado, y es valorado como un arte. Esto ayudó mucho a que podamos seguir creciendo y aprendiendo como artistas”.

Cada vez más, el tatuaje gana la aprobación social y logra asentarse como una práctica establecida y reconocida. Así, la visión sobre la falta de estética, el miedo al tatuaje en la adultez y los prejuicios quedan en el pasado, reemplazada hoy por una generación que va a estar marcada artísticamente de por vida.

Actualizado 20/09/2017

Sep 13, 2017 | Entrevistas

Martín Churba, el diseñador argentino reconocido en el mundo como un artista innovador en lo textil, parecía no querer alejarse ni perderse detalle de lo que las tejedoras de Red Puna estaban contando a alumnas de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, en el marco de la Tercera Bienal Nacional de Diseño, que se desarrolló del 16 al 19 de agosto, en el Pabellón III de Ciudad Universitaria. Mientras ellas echaban las semillas de achihuete junto con las cenizas, y les explicaban a las alumnas cómo hacer un tinte natural, Churba hacía preguntas como cuánto tiempo había que dejar el tinte con la lana, y remarcaba las respuestas de las tejedoras para que las alumnas fueran siguiendo el proceso. El diseñador trabaja con ellas y otros campesinos y artesanas de comunidades aborígenes de Jujuy desde 2005, cuando fue contactado para dar herramientas y agregar valor a los tejidos y artesanías que hacía la comunidad. Para ese entonces, ya hacía tres años que había empezado de manera independiente con su marca Tramando, en la que empleó a trabajadores que habían quedado desocupados en la crisis de 2001. Con esta marca empezó a exportar a Japón y, en 2014, abrió un local en Dubai.

Si bien sus estudios formales fueron las artes escénicas y el diseño gráfico, finalmente resultó un pionero de la moda: armó el primer estudio de diseño textil de la Argentina junto a Florencia Vitón (con quien trabaja en Red Puna) y Carla Bonifacio. Su inserción internacional fue en los años 90 junto a Jessica Trosman, con el emprendimiento TrosmanChurba, considerado una revolución de la moda, y que les daba empleo a personas con capacidades diferentes. Su compromiso con integrar a trabajadores al proceso productivo también se ve reflejado en la Fundación Pro-Tejer, organización sin fines de lucro que busca potenciar la industria nacional, reuniendo a los sectores de la cadena de valor de la industria textil e indumentaria. Desde su lugar de diseñador, Churba busca integrar, componer, combinar, no sólo telas, sino personas. En diálogo con ANCCOM compartió la experiencia de trabajar intercambiando experiencias con los trabajadores de Red Puna.

Generalmente el trabajo de un diseñador de indumentaria se asocia más al estilo urbano, o a la revista de moda. ¿Cómo es la experiencia de brindar herramientas para trabajadores de la Red Puna que tienen sus propios diseños?

Lo que vehiculiza esa posibilidad es el gran desafío que tienen las comunidades de incorporarse al sistema, sin perder identidad. Es un ejercicio comunicacional, un diálogo permanente. El camino era constantemente preguntarnos «¿Qué es para vos diseño? ¿Qué es para mí diseño? ¿Qué es entonces, para nosotros, diseño?», tiene que ver un poco con tomarse ese trabajo de decodificar lo que cada uno de nosotros quería expresar. Integrar su trabajo y su cultura es un desafío de ellos también, porque tienen que lograr que todos nos tomemos el trabajo de hacer esa homologación de lenguaje. Cuando vos querés ir a su cultura también tenés que integrarte. Tenés que lograr que alguien te quiera enseñar sus modos de hacer y su cultura. A ellos les pasa lo mismo. Ellos tienen que lograr puentes que homologuen ese sistema de comunicación que hay que crear.

¿Y para vos qué es el diseño?

Para mí es un proceso en el cual se eligen distintas opciones y se define un sistema de elementos. Diseñar tiene que ver con el proceso anterior a administrar esos elementos. Es como pensar antes de lo proyectual. Pensar el contexto, pensar la disposición de las cosas y de las personas. Luego viene el proceso de creación. Ese es el proceso de selección de elementos. Y luego, la narrativa final, que es eso que vos creas, y que tiene un vínculo con ese contexto que trazaste al principio.

«Cuando vos querés ir a su cultura también tenés que integrarte. Tenés que lograr que alguien te quiera enseñar sus modos de hacer y su cultura», dijo Martín Churba.

Como diseñador, integrás mucho tu trabajo con procesos que están en la trama histórica del país. ¿Cómo relacionaste el diseño con lo social?

Quizás eso tiene un poco que ver con ser uno de los primeros en la actividad, entonces le vas dando forma un poco a la disciplina. Trato de darle cierta entidad a los hechos y a las cosas a través del uso de la metáfora. Creo en que esa posibilidad hace cambios en toda la realidad.

Muchas veces, hacés referencia a tus primeros años de diseño, en los que algunos te miraban extrañados porque no estaba desarrollada la actividad en Argentina. ¿En algún momento pensaste que el oficio no iba a instalarse en el país?

Es algo que pienso todos los días. Aunque el diseño en sí, ya es una realidad. Está la Facultad y está totalmente incorporado. El diseño sí se instaló cómodamente. Tal vez la creatividad es lo que sigue peleando con la realidad. Pelea con los mercados, con la imaginación de la gente, con la libertad. La creatividad como hecho de libertad es algo en lo que siento que siempre volvemos a cero. Es una lucha constante.

¿Qué es lo que impide para vos esa creatividad?

La racionalidad, el capital, y a veces la misma academia. La creatividad la impiden todas las ideas que tienen estructuras rígidas y que no se parecen a nosotros, los seres humanos, que somos blandos, cambiantes, sensibles e inteligentes.

¿Cómo encontraste el equilibrio para aportar tus métodos de diseñador a los tejedores de la Red Puna, que a su vez tienen sus propios métodos?

Era un punto que lo discutíamos todos los días, cómo no invadir. Pero al mismo tiempo, si hay un problema que no encuentra solución, por qué vas a privar a alguien de que cambie el resultado de lo que hace, si encima no les satisface. Ellos viven en lo contemporáneo, no viven en el pasado, quieren renovarse. Nunca decimos lo que tienen que corregir y cómo. Ellos saben qué quieren corregir y te dicen lo que no les sale. Cuando ellos me conocieron me dijeron que querían mejorar su calidad y el valor percibido de sus productos para la venta.

¿Qué pensás que fue lo que más cambió en el intercambio que tuvieron con ustedes?

Las siluetas, los moldes de hule. Sirve mucho de patrón para los tejedores que quieren vender, que son la mayoría. Fue un proyecto que inventamos pensando que teníamos que armar cierta armonía de forma. Tampoco sabíamos si lo iban a incorporar porque las tejedoras decían que no medían, sino que contaban puntos. Lo que pasa es que tenían que esperar hasta el final para ver si estaba bien hecho. Era un desafío ver si habían tensado menos o por demás. Pasaron tres o cuatro años hasta que lo quisieron incorporar. Las siluetas sirvieron como un orden. Contrariamente a lo que decía antes sobre los órdenes y las estructuras, al mismo tiempo, los sistemas son geniales para brindar recursos.

¿Cómo te relacionás como persona y como diseñador con esta experiencia ?

Siempre me sentí una persona ajena a este saber cultural. Me relaciono desde el respeto. Todo este saber, como por ejemplo el teñido con tintes naturales, es algo que les pertenece, y que ellos comparten con algunos de nosotros en situaciones en las cuales se puede dar una justicia en el vínculo. La mayoría de las veces esto no es lo que sucede. En general los vínculos entre las comunidades y la gente que vive en las ciudades son asimétricas. Sentirme a la par, a pesar de tener esta diferencia cultural tan importante, fue el gran desafío. No pensar que somos lo mismo, porque cada uno tiene su cultura, que lo configura con su identidad, pero tampoco pensar que hay uno más que otro, o uno que pueda sobre el otro, sino que sea un vínculo de paridad. Desde ahí, cualquier aprendizaje es un proceso a descubrir.

«No pensar que somos lo mismo, porque cada uno tiene su cultura, que lo configura con su identidad, pero tampoco pensar que hay uno más que otro, o uno que pueda sobre el otro, sino que sea un vínculo de paridad», dijo Martín Churba.

Actualizada 12/09/2017

Sep 7, 2017 | Culturas

Amadrinada por la dibujante argentina Maitena, se presentó en La Rural la cuarta edición de Comicópolis, el festival internacional de la historieta, que incluyeron invitados como -Yoichi Takahashi, creador del famoso animé Captain Tsubasa, más conocido como Súper Campeones-, muestras de Quino y un festejo por los cuarenta años de la saga Star Wars, además de concursos y un sinfín de actividades para todos los públicos.

Iniciada el viernes pasado, Comicópolis probó suerte en La Rural, cambiando de sede, luego de haberse presentado regularmente en Tencópolis. Y si antes era una actividad de entrada era gratuita auspiciada por el Estado, ahora pasó a ser un emprendimiento privado y arancelado. En esta ocasión, Maitena fue la madrina, y se la galardonó con una muestra de sus obras: Maitena Escencial. También, entre los renombrados títulos argentinos, se montó un stand especial por los sesenta años de El Eternauta, la famosa historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, de finales de los cincuentas, obra emblemática de las sagas del comic argentino de aventura y reconocida en todo el mundo.

Dante Cardozo, de Quattro Design, stand especializado en posters, expresó a ANCCOM la ventaja del festival: “Me parece acertado que haya un evento grande del género, que contrasta con, por ejemplo, ComicCon, otro evento de renombre, más enfocado en las series y películas”.

Comicópolis no solo un encuentro entre los “grandes” y los fanáticos, sino un encuentro de iguales a iguales, unidos por una misma pasión: los comics.

Pero lo que más resaltó en la cuarta edición fue el sin fin de trabajo autodidacta, del fan para el fan, de historias de pasión y trabajo propio, haciendo de Comicópolis no solo un encuentro entre los “grandes” y los fanáticos, sino un encuentro de iguales a iguales, unidos por una misma pasión: los comics, las historietas y, por qué no, el universo de los dibujos animados.

“Hay muchos que se hicieron conocidos por Facebook,” indica Martín López, miembro del equipo organizador, mientras recorre un las mesas apiñadas que presentan productos de diversos dibujantes conocidos en el mundo virtual, como es el caso de Brunancio y Szoka. “Eso te permiten las redes: dar a conocer tu trabajo, y si pega en el público, pega”. Es cierto que, en una disciplina con tanto énfasis en lo visual como lo es el comic, las redes sociales hoy se han transformado en una herramienta fundamental para visibilizar y dar a conocer no solo el fan art, o arte de los fanáticos, sino también las producciones propias.

Claudio Aboy, ilustrador de fama internacional y cuyo trabajo con Lucasfilm lo han logrado establecer como un referente, expresa que “realmente, aunque yo no lo creyera, hay mucha gente en torno a las licencias (DC, Marvel, Lucasfim, etcétera) que están hoy mirando permanentemente los trabajos de los dibujantes. Miran dibujantes de todo el mundo, y si el estilo engancha en lo que es la forma general de la saga, siempre hay posibilidades de que surja algo”. Su trabajo es la cristalización de esa afirmación, ya que, como explicó a ANCCOM, fue contactado por Lucasfilm por sus trabajos al óleo e invitado a participar con una de sus obras. “Yo pensé que era una broma, al principio no le di bolilla”. Gracias a un insistente contacto por parte de la productora, hoy trabaja de forma fija para Lucasfilm, realizando óleos a pedido, además de trabajar para DC, entre otros.

«(El cosplay) es la materialización de la pasión de un fanático por un personaje», dijo Yami S.

Si bien las editoriales, casas de ropa y de artículos de merchandising estaban presentes, en esta edición tampoco faltaron los stands atendidos y producidos por los propios dibujantes. “Para un artista, es una gran oportunidad —opinó Gastón Mengo, dibujante y frecuentador del evento—. La calidad de producciones es muy buena en general”.

En esta perspectiva se alinea el trabajo de los cosplayers, artistas de las telas y especialistas en dar vida a los personajes a través de la producción de trajes completos, que incluyen detalles como armas, peinados y demás. Yami S. Cosplay, participante del concurso de cosplay de Comicópolis, cuyo primer premio fue un viaje a Japón en Haloween, explica que su disciplina “es la materialización de la pasión de un fanático por un personaje. Siempre que le preguntes a alguien por qué hace cosplay de tal o cual personaje te va a decir que ese personaje le gusta, lo inspira, lo alegra, lo complementa, etcétera,” explica y agrega: “Creo que es la muestra más pura de fanatismo, cuando ya comprar posters, cómics y figuras no alcanza, y tenés ganas de personificar a ese carácter que te genera algo. Y la gente de afuera también lo siente así, porque cuando te piden una foto es porque ese personaje también genera algo en el otro, y ahí está la magia de todo esto”.

Las imágenes exhibidas en el salón principal, donde se desarrolló el Mundo Cosplay, muestran el increíble trabajo autodidacta de maestros de la costura que replican a sus personajes favoritos, como el caso de Paula Vázquez y su réplica del traje de Amidala de la saga de Star Wars. Además, el evento en sí brindó especial cuidado a quienes decidieron homenajear a sus personajes favoritos, como explica Flor B, quien no participó del concurso, pero fue invitada a subir al escenario. Según su experiencia, fue muy positivo “el sector de cosplay help con máquinas de coser y demás cosas por si llegábamos a tener algún percance, sumado a amplios cambiadores exclusivos para cosplayers. Además, lo que se destacaba eran las escenografías exclusivas para sacarse fotos”.

La perspectiva a futuro, en general, es buena, como aseguraron en el stand de Quattro Design: “Están haciendo las cosas bien, y que tienen un muy buen margen para seguir creciendo y cobrar más importancia”. El resto de la feria fue una oda a la producción en papel y un festejo a los artistas: entre concursos de dibujo, un espacio dedicado a Ni Una Menos, visitantes entusiasmados que vestían túnicas de Jedi sin importarles la opinión de quienes los mirasen, merchandising hecho a mano y diseños de autor, Comicópolis fue un festín para el fanático.

Como expresó Aboy, “todo lo que se hace con ganas y que tiene cierta cuota de calidad, funciona”. Comicópolis fue la expresión máxima de que sí, efectivamente, funciona.

Actualizada 06/09/2017